عبدالعظيم أنيس.. ذكريات من حياة «الأزهرى الشيوعى»

- إحسان عبدالقدوس كتب مقالًا طالب فيه بعودة أنيس للتدريس الجامعى عنوانه «الرجل الذى سرقه الإنجليز»

- فُصل من جامعة القاهرة بسبب نشاطه السياسى فاشتغل بالتدريس فى جامعتى بيروت ولندن

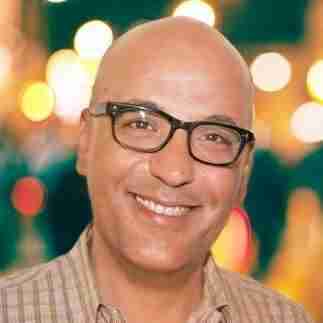

لم يكن الدكتور عبدالعظيم أنيس «1923 - 2009»، مجرد قيادى يسارى فى صفوف الحركة الشيوعية، بل كان أستاذًا لعلوم الرياضيات فى الجامعات المصرية والبريطانية، وناقدًا وأديبًا من الطراز الأول. فاستطاع بذلك، كما تقول العرب، أن يحمل بطيختىّ «العلم والأدب» بيد واحدة.

بهذه العقلية الموسوعية الفريدة، درّس أنيس «الرياضة البحتة» فى كبريات جامعات أوروبا، وكان يضع مناهج الثانوية العامة فى مادة الرياضيات زمنًا، ما أدى إلى وقوع صدام شخصى بينه وبين أسرة الرئيس الراحل أنور السادات. كما خاض، قبل ذلك، معارك أدبية كبرى معلومة للجميع مع عمالقة الثقافة العربية، من وزن طه حسين والعقاد.

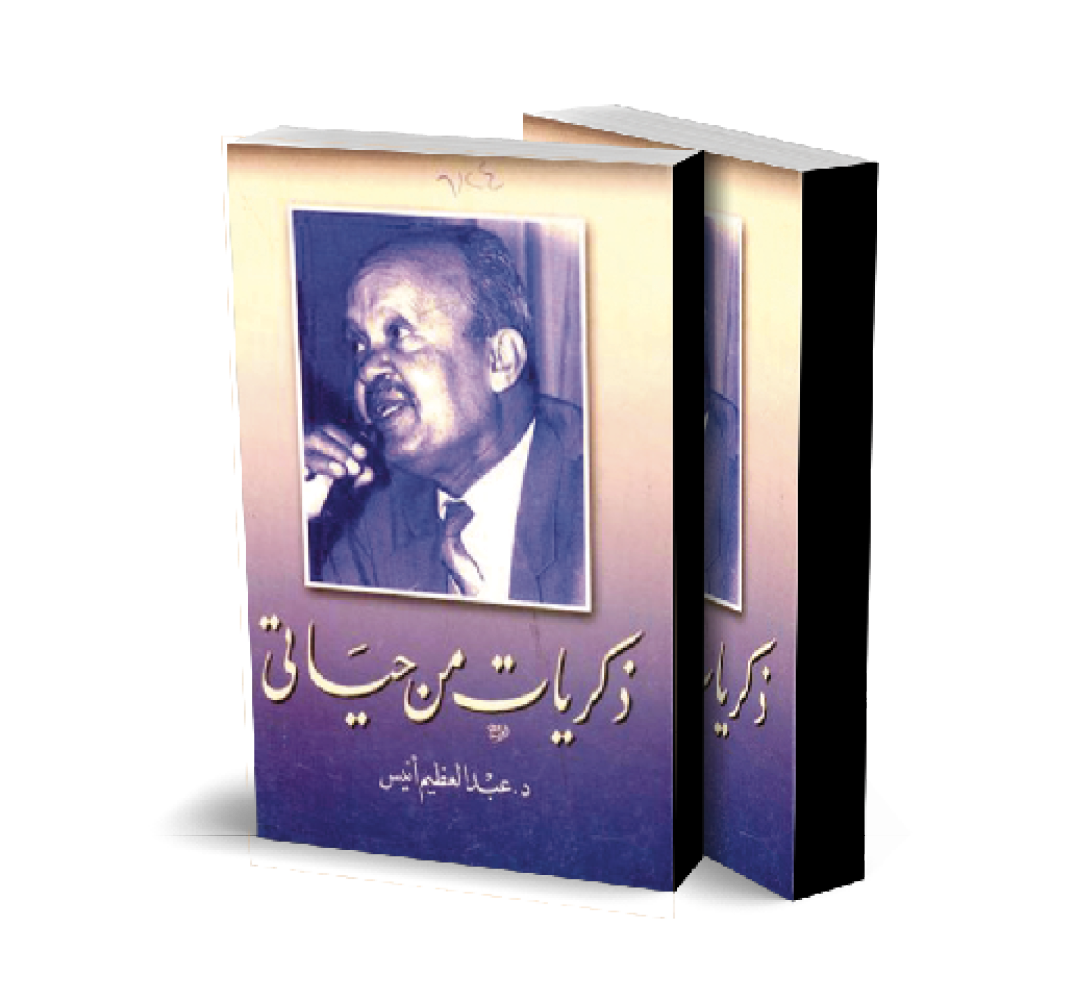

فى كتابه «ذكريات من حياتى»، الذى صدرت طبعة إلكترونية جديدة منه مؤخرًا، يحكى الرجل- بتواضع شديد- بعضًا من فصول حياته الحافلة بالناس والأحداث، وكيف تحوّل من تلميذ أزهرى مُعمم فى صباه إلى كادر شيوعى، وتعرّض للسجن بسبب نشاطه العلنى والسرى داخل التنظيمات الماركسية، خلال عهدى الملك فاروق وعبدالناصر معًا.

يقول المؤلف: «اليوم، وأنا أقترب من الثمانين، لست نادمًا على أى شىء. فقد كان همى طوال حياتى هو الدفاع عن الفقراء والمظلومين، وعن استقلال مصر، وحقِّها فى حياة كريمة. وعندما أتأمل هذا الشريط الطويل من حياتى، من طفولتى إلى اليوم، أجدنى راضيًا عما قمت به وضحيت من أجله، مهما كانت قسوة الأيام».

من «الكتاب» إلى الإمبريال كولدج

وُلد أنيس لأسرة متوسطة فى حى الأزهر، وفدت من الشرقية إلى القاهرة، وقدّمت للثقافة المصرية علمين آخرين من أبرز أعلامها، هما شقيقاه، اللغوى البارز إبراهيم أنيس، والمؤرخ د. محمد أنيس، رائد مدرسة التاريخ الاجتماعى فى مصر.

وبدأ عبدالعظيم، مسيرته من «الكُتّاب» الذى درس فيه لمدة ٤ سنوات، ثم أصبح تلميذًا أزهريًا صغيرًا يرتدى الجبة والقفطان بضعة أعوام من حياته المبكرة، حيث كان «التعليم آنذاك فى الأسرة يعنى الذهاب أولًا إلى الأزهر لحفظ القرآن»، وفق تعبيره.

تخرَّج فى جامعة فؤاد الأول «القاهرة حاليًا»، حيث تتلمذ فى قسم الرياضيات بكلية العلوم على يد العالم المعروف على مصطفى مشرفة، ثم عُيّن بعد ذلك معيدًا بكلية العلوم جامعة الإسكندرية. وشهدت مرحلة التعليم الجامعى تحوّله إلى الفكر الماركسى، حيث قرأ خلالها كتابات ماركس وأنجلز ولينين، وآمن بضرورة تطبيق الفكر اليسارى على أرض الواقع، وخاض فى هذا السبيل معارك وأحداثًا أدخلته المعتقلات، حيث أضرّت بوضعه الاجتماعى، وفصلته من سلك التدريس الجامعى فيما بعد.

وفى مطلع الخمسينيات، سافر إلى لندن لاستكمال دراساته العليا، فحصل عام ١٩٥٢ على الدكتوراه فى الإحصاء الرياضى من الكلية الملكية «الإمبريال كولدج» فى لندن، ثم قضى نحو خمس سنوات فى التدريس بجامعات بريطانيا.

عاد الرجل وامتهن التدريس فى جامعات الإسكندرية والقاهرة، لكنه فُصل من سلك التدريس الجامعى بسبب نشاطه فى الحركة الشيوعية، فاشتغل بالصحافة، وكان يكتب فى «المساء» و«روز اليوسف».

يحكى الكاتب: «مررت فى حياتى بظروف صعبة كثيرة، واشتغلت فى أعمال متباعدة، سنوات مختلفة من حياتى، فأنا فى الأصل أستاذ رياضيات، قمت بتعليمها فى جامعات مصر الثلاث الرئيسية: القاهرة، عين شمس، والإسكندرية. كما قمت بتدريسها، فى إحدى كليات جامعة لندن. ومع ذلك، فقد شاءت الظروف أن أشتغل صحفيًا سنوات من حياتى.

«ولقد قضيت سبع سنوات من حياتى معتقلًا بسبب أفكارى السياسية اليسارية، خمس سنوات وثلاثة أشهر فى معتقلات عبدالناصر. وسنتين إلا ثلاثة أشهر فى معتقلات الملك فاروق، وقد قضيت سنوات السجن أيام الملك فى معتقلات أبوقير، ثم فى معتقل الهايكستب، وبعدها فى الطور على البحر الأحمر.

«أما معتقلات عبدالناصر، فقد كانت فى الأساس فى أوردى أبوزعبل، ثم معتقل الواحات، وعلى الرغم من أننى قُدمت إلى محكمة الجنايات أيام الملكية، فأصدر قاضى الإحالة آنذاك أنه لا وجه لإقامة الدعوى ضدى، فإننى ظللت معتقلًا حتى جاءت حكومة الوفد عام ١٩٥٠، وأفرجت عن كل المعتقلين.

«وفى أيام حكم عبدالناصر قُدمت للمحاكمة، وكنت أنا والصديق محمود أمين العالم الوحيدَين اللذين حُكم لهما بالبراءة، وعلى ذلك بقيت فى الواحات حتى أفرِج عن جميع المثقفين والمحكوم عليهم بالسجن».

الرجل الذى «سرقه» الإنجليز

يحكى أنيس، قصة فصله من هيئة التدريس قائلًا: «فى مايو ١٩٥٤ طلبت إجازة فى الصيف للسفر إلى بريطانيا، لاستكمال بعض الأبحاث العلمية هناك. وقد وافقت جامعة القاهرة وسافرت فعلًا، وقضيت الصيف كله فى لندن منقطعًا لأبحاثى، وعُدت إلى القاهرة يوم ٢٨ سبتمبر، دون أن أعرف أن قرارًا من «مجلس قيادة الثورة» صدر بفصلى من جامعة القاهرة، أننى أصبحت بلا عمل».

ولا ينسى الرجل فضل الذين حاولوا مساعدته فى هذه الظروف، ومنهم د. عبدالمنعم الشافعى، الذى كان آنذاك وكيل وزارة الشئون، ورشح أنيس للتدريس فى «معهد الإحصاء الدولى»- فرع بيروت.

سافر إلى بيروت فى نوفمبر ١٩٥٤، وقضى هناك أربعة أشهر يدرّس لطلاب المعهد. ومن لبنان سافر إلى بريطانيا فى فبراير من العام التالى ١٩٥٥، وبقى فيها نحو عاميّن مُحاضرًا بـ«كلية تشيلسى للعلوم والتكنولوجيا»، حتى تأميم قناة السويس. وعندئذ، قدّم استقالته من عمله الجامعى، ليتفرغ للدفاع عن قرار التأميم أمام الرأى العام البريطانى.

وجرى تنظيم اجتماع حاشد فى ميدان «الطرف الأغرّ» بالعاصمة لندن، نظّمه أنيس بمعاونة عدد من المبعثين المصريين وقتها، منهم القيادى الماركسى الدكتور فايق فريد، والدكتورة حكمت أبوزيد، التى أصبحت وزيرة الشئون الاجتماعية بعد ذلك، والدكتور محمد عبدالحليم. حضره أكثر من ٥٠ ألف شخص، من أقطاب اليسار البريطانى الرافضين لـ«العدوان الثلاثى»، فضلًا عن طلاب بعثات ومغتربين مصريين بالمئات، قدموا من أنحاء أوروبا جميعًا.

ومن المفارقات المثيرة للضحك، كما يصفها المؤلف، أن أحد محررى جريدة «الديلى تليجراف» البريطانية، كتب بعد اجتماع «الطرف الأغرّ» مقالًا ادّعى فيه أن عبدالناصر أرسل أحد «مساعديه الإعلاميين» للتحدّث فى الاجتماع، رغم أن المؤلف كان مغضوبًا عليه ومفصولًا من الجامعة.

وكان المقصود بذلك هو محمود أنيس، الذى يعمل فى «مصلحة الاستعلامات». ثم أدركت الصحيفة أنها أخطأت، فكتبت اعتذارًا فى الصفحة الأولى عن هذا الخطأ، أكدت فيه أن الرجل الصحيح هو «يسارى من خارج السلطة طُرد من وظيفته الجامعية بسبب آرائه السياسية».

الغريب، حسب قوله، «أن إحسان عبدالقدوس، وكنت على صلة به وأبعث له مقالاتى فينشرها فى روز اليوسف كتب فى فبراير ١٩٥٥ مقالا على صفحتين فى مجلته بعنوانه (الرجل الذى سرقه الإنجليز)، يدعو فيه إلى إعادتى إلى جامعة القاهرة، ويطالب الثورة بتصحيح هذا الخطأ، وكان مقالا شجاعا فى تلك الظروف».

بعد أيام من نشر المقال، كان عبدالقدوس على الطائرة فى طريقه إلى «مؤتمر باندونج» بصحبة عبدالناصر. وحين سأله الرئيس لماذا تدافع عن قيادى ماركسى وتطالب بعودته للتدريس الجامعى؟ شرح إحسان وجهة نظره فى الموضوع بإسهاب، لكن عبدالناصر أنهى الحديث قائلًا لصاحبه: «خُد بالك يا إحسان.. الشيوعيين بيضحكوا عليك وبيستخدموك».

عاد أنيس إلى القاهرة فى ديسمبر ١٩٥٦. وبعد وصوله بأيام، فوجئ باتصال من خالد محيى الدين، الذى يصفه بـ «الضابط الأحمر». وكان الأخير قد شرع فى إصدار جريدة «المساء»، وعرض عليه أن يعمل محررًا للشئون العربية، فى الصحيفة التى كانت أشبه بـ«خلية صحفية يسارية»، وضمت عددًا من كبار المثقفين اليساريين وقتها.

يقول المؤلف: «بطبيعة الحال وافقت؛ لأنه لم يكن هناك عمل آخر. وهكذا أصبحت صحفيًا بعد أن كنت مدرسًا جامعيًا. وبدأت أكتب فى الشئون العربية، وساعد على ذلك أن الجريدة أرسلتنى فى زيارات عربية متعددة، منها مثلًا أننى كنت أول صحفى مصرى يدخل قطاع غزة بعد جلاء اليهود عنه فى يناير ١٩٥٧. كما سافرت إلى الأردن وسوريا ولبنان والعراق، واجتمعت بعدد من زعماء تلك البلدان، وأدى عملى الصحفى إلى توثيق صلتى بهم».

حوار مع «جيفارا»

فى موضع آخر من الكتاب، يحكى الكاتب قصة لقائه فى مارس ١٩٦٥ مع الثائر تشى جيفارا، أحد أشهر رموز اليسار العالمى حتى الآن، ويكشف عن فحوى الحوار الصحفى الذى أجراه مع جيفارا فى منزل إحسان عبدالقدوس على نيل الزمالك.

يقول: «ذات يوم دق جرس التليفون فى منزلى، وأخبرنى إحسان بدعوتى للعشاء، وحضور الحفل الكبير الذى أقامه على شرف الثائر جيفارا؛ شعرت بسعادة كبيرة؛ فقد حانت إذن فرصة اللقاء مع هذا الثائر الكبير والنقاش معه. ودُعى إلى هذا العشاء كثيرون من كبار صحفيى مصر ومثقفيها وفنانيها، أذكر من بينهم خالد محيى الدين وزوجته، وأحمد بهاء الدين وزوجته، وأحمد حمروش وزوجته، وموسى صبرى وزوجته، ونجمة الشاشة فاتن حمامة؛ وفؤاد الركابى، وزير الشئون البلدية العراقى آنذاك».

بعد العشاء، حسب المؤلف، «انتقل معظم الرجال إلى غرفة مكتب إحسان، وأبديت لـ جيفارا رغبتى فى إجراء حوار معه حول عدد من القضايا السياسية والاقتصادية، ورحب على الفور بذلك. استمر النقاش حتى الثانية صباحًا، وفُتحت موضوعات كثيرة، وإن لم تُقفل كلها برأى نهائى أو باتفاق فى وجهات النظر.

كانت القضية الأساسية التى تشغل بال أنيس، آنذاك، هى: «كيف تستطيع دولة صغيرة ذات موارد محدودة، مثل كوبا، أن تبنى الاشتراكية؟ وما المصاعب التى تواجهها فى البناء الاشتراكى؟ وكنت فى هذه الأسئلة التى أطرحها أمام جيفارا أتحدث وعينى على مصر، وتساؤلات عديدة تدور فى خاطرى حول ما يجرى فى مصر من مشاكل مشابهة؛ فى ظل مناخ عام يتحدث عن بناء الاشتراكية، فى مواجهة مصاعب ضخمة خارجية وداخلية، وفى ظل شكوك كثيرة تراودنى، وتراود الكثيرين من أمثالى، حول إمكانية تحقيق هذا الهدف العظيم».

ويلحظ أنيس بوضوح، خلال الحوار، مظاهر اليأس البادية فى كلام جيفارا، وكيف تغلبت المصاعب على هذا «الثائر الرومانسى الكبير»، فجعلته يترك منصبه كوزير فى كوبا، ويذهب إلى أحراش بوليفيا لقيادة التنظيمات المسلحة فى حروب العصابات ضد الحكومة المركزية هناك، ما أدى إلى مصرعه بعد عاميّن من ذلك التاريخ.

واقعة جمال السادات

فى مارس ١٩٧٤، ووسط انشغال أنيس بوضع امتحان الثانوية العامة ذلك العام فى الرياضيات، فوجئ الرجل بعد عودته من رحلة إلى المنوفية مع أسرته، بأن سيارة من رئاسة الجمهورية جاءت تسأل عنه مرتيّن، وأخبره الجيران بأن رجلًا من الرئاسة ترك ورقة، وطلب منهم تسليمها له باليد.

يقول أنيس: «عندما فتحت الورقة وجدت أنها من مكتب الرئيس، ومكتوب عليها: «رجاء الاتصال بأرقام التليفونات...»، ثم توقيع غير واضح. وأدرت قرص التليفون بأحد هذه الأرقام وقلت: ماذا تريدون منى؟ وعرفت أن الذى يردُّ على التليفون هو رجل قال إنه العقيد رءوف، وإنه يريد أن يعرف متى يرسلون سيارة من الرئاسة لحضورى إلى منزل الرئيس؛ لأن جمال لديه أسئلة فى الرياضيات يريد أن يسألنى فيها».

ويضيف: «امتلأت نفسى بالغضب وقلت لمحدثى وأنا أحاول أن أضبط أعصابى: إنك لا شك لا تعلم أن أستاذ الجامعة يُحال إلى مجلس تأديب إذا أعطى دروسًا خاصة.

قال فى برود: لا أعرف.

وقلت: أنا واثق من ذلك.. وواثق أيضًا أنك لا تعرف أننى واضع امتحان الثانوية العامة هذا العام.

وأعطى أنيس، كما قال، محدّثه اسم أحد «المدرسين الأوائل» بالمدارس الثانوية، ليتصلوا به حتى يجيب عن أسئلة جمال السادات فى الرياضيات، ووضع السماعة. لكنه ظل فى «ثورة غضب» طوال الليل. وفى الصباح ذهب من فوره إلى وزير التعليم، على عبدالرازق، لكى «أخبره بما حدث ولأعرف منه إن كان على علم بهذه المهزلة أم لا».

ويضيف: «لقد كنت، وما زلت، أُكنُّ لهذا الرجل محبة، لسابق معرفتى به، لكنى وجدته يحاول أن يقنعنى بالذهاب مرة واحدة إلى منزل السادات لتقييم «الولد» كما قال، فأمه منزعجة بسبب حالته، وهى تخشى عليه من الرسوب فى الامتحان، ولا تعرف ماذا تصنع. وفهمت من الوزير أنها كثيرة الاتصال به فى هذا الموضوع، وأنه يشعر بحرج شديد.

«قلت له: لماذا لا ترسل لهم أحد مفتشى الوزارة أو مدرسيها الأوائل لتقييم الولد، إن كانت المسألة مجرد تقييم. إننى أريد أن أعرف من الذى أعطاهم اسمى بالذات؟

«قال الوزير: إن اسمك موجود على الكتب، والكل يعرف أنك تزور المدارس كثيرًا لمتابعة مشروع الرياضيات المعاصرة الذى بدأ مع اليونسكو».

«صممت على رفض طلب الوزير، وقد حاول أن يستخدم معى حججًا أخرى، فقد قال: إن السادات خارج من حرب أكتوبر، وليس لديه وقت للإشراف على الولد. ضحكت، وقلت: هل تريد أن تقنعنى أن السادات لو لم يكن خارجًا من حرب أكتوبر لَساعَد ابنه فى الرياضيات؟».

ورفض الرجل، بشجاعة تُحسب له ولعصر السادات أيضًا، أن يساعد نجل الرئيس، الذى جرى إخراجه من امتحان الثانوية العامة المصرى، وإدخاله امتحان الثانوية الإنجليزية، ولكن تلك قصة أخرى.