لبنان شهادات الدم والدموع.. أدباء وشعراء يكتبون من تحت القصف الإسرائيلى (ملف)

- صوت الرصاص كان عاليًا يطالبنا أصحاب البواريد والمسدسات بالإخلاء الفورى

- فى بيروت اليوم نجاور الموت الدمار الخراب الحرائق الدخان التشرّد العويل البكاء

وكأن لبنان على موعد أبدى مع الدمار، دمار لا يميز. وإن لم تكن حرب أهلية، فاعتداء إسرائيلى، متكرر، ومتصاعد، وممعن فى الهمجية والتوحش.

كطائر الفينيق- كما يحلو لأهله أن يشبهوه- انبعث لبنان أكثر من مرة من قلب الرماد والركام والحطام، كأنما هناك يد إلهية تمتد لتنتشله وتبث فيه ماء الحياة. فعلها اللبنانيون مرة بعد حرب أهلية طالت، وفعلوها مرات بعد كل اعتداء إسرائيلى على البلاد.

يمضى الأمر مع اللبنانيين وكأنه نذر التصق بهم منذ الأزل. خدعة سيزيفية ممتدة إلى ما لا نهاية: ستتهدم البلاد فوق رءوسكم ثم ستعيدون بناءها ثم ستتهدم مجددًا فتعيدون الكرّة وهكذا دواليك إلى أن تقوم الساعة.

إسرائيل، المسخ الذى استقر فى منطقتنا قبل عقود، لم تكتف حكومتها المتطرفة والمدانة من قبل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، ومن كل أحرار العالم، بجرائمها فى قطاع غزة، بل مضت ممعنة فى القتل والإبادة والتهجير، هذا يحدث تحت أنظار العالم بأسره. دون أن يتمكن أحد من وضع حد لهذه المهزلة الإنسانية التى تحب إسرائيل أن تلعب فيها دور البطولة.. كممثلة للشر.

طالت الغارات الإسرائيلية غالبية مدن لبنان. الجنوب أقرب هدف مباح لإسرائيل، رأينا مشاهد الإخلاء والمسيرات الطويلة من الجنوب نحو الشمال الذى ظنه البعض أقل خطورة من الأوضاع فى الجنوب. إلا أن الجنوب هذا لم يكن الهدف الوحيد لآلة القتل الإسرائيلية، لأن بيروت نفسها قُصفت، وسقطت على ضاحيتها الجنوبية أطنان من المتفجرات نسفت مربعات سكنية كاملة.

ولكن..

وسط هذا الدمار، تنبعث بعض الآمال، مشاهد إنسانية صغيرة تعكس روحًا من التضامن بين اللبنانيين بكل ألوانهم، رافضى الحرب وداعمى المقاومة، والشعوب تُعرف فى لحظات المحنة والشدائد.

ملحق «حرف» خصص هذا الملف لإيصال أصوات المثقفين فى لبنان، الذين يعاينون هذه الحرب الدامية على الهواء مباشرة، من نوافذ بيوتهم وشرفاتها، من الشوارع، من مأوى اللاجئين، ومن مدن النزوح، من الشمال والجنوب، ومن شرق لبنان وغربه.

هنا، شهادات حية عن الحرب، والخوف، والغارات، ولحظات البطولة، وروح التضامن، والحسرة على الخسائر فى الأرواح والاقتصاد.. هنا صوت لبنان.. الشجاع الجريح..

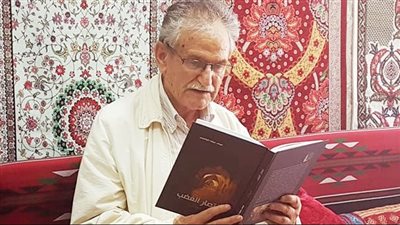

نبيل مملوك: الكتابة على درب الإخلاء

لم تكن لحظة سهلة إطلاقًا، أن نرتجل الرحيل، أن نترك بيوتنا، بسبب إنذار إسرائيلى بضرورة الإخلاء والابتعاد ٢ كم كى لا نُستهدف، بيتى وكتبى أصبحا بين عينى العدو المظلمتين. اتصالات كثيرة تلقيتها من أصدقاء وزملاء يحذروننى ويطلبون منى الخروج وأسرتى من المدينة، النعاس كان ضدّى والنوم كذلك، أخذت ما تيسّر لى من أغراض تعرّف الآخرين عنى بأنى صحفى، بالرغم من عدم امتلاكى لسترة واقية أو خوذة بسبب تغافل بعض المنظمات الحقوقيّة وعجز بعضها الآخر. كتبى كانت كلّ ما فكرت به، مكتبتى التى كلّفتنى معاناة طويلة فى العمل والمشقّة فى الادخار من أجل الإشراف على ترتيبها من قبل سليمان النجّار المحترف، شتاء العام الماضى.

رافقنى والدى الصيدلى السبعينى ووالدتى لنحاول اللجوء إلى مكان آمن، بينما هاتفى استمرّ فى تلقّى المزيد والمزيد من الاتصالات، كان آخرها اتصالًا من رقم إسرائيلى يطلب منى الإخلاء بشكل فورى، هذا المتكلّم الذى يدّعى بكل وقاحة وحقارة حرصه على سلامتى، فاته أنّه بصراحته الإجراميّة يستهدف بيتى الذى ترعرعت به طوال ٢٠ عامًا وأكثر، ومكتبتى التى تضمّ كتبًا من مختلف الأجناس والأشكال، لم يكترث إلى العلاقة التى تربطنى بالغبار الذى يكسو كلّ كنبة فى بيتى، ورائحة أمّى التى تستفيق على صياغات روتينيّة تبدأ بصوت وديع الصافى وفيروز ونصرى شمس الدين كى تقول لنا إنّ الأمان حاضر فى البيت رغم كلّ المشقات الاقتصاديّة، المعيشيّة والأمنيّة.

أخليتُ ووالدىّ وقلبى عند أخى المغترب بغرض التعلّم فى أوروبا، هل يعرف يا ترى نحن أين وأين سنكون؟ وأنّ طريقنا إلى الحارات القديمة قصير وواضح.

الدخول إلى إحدى حارات مدينة صور- مسقط رأسى، ورءوس أجدادى حيث قصر المملوك الذى تطرّق جرجى زيدان إلى سيرته بعنوان «المملوك الشارد» الذى نجا من مذبحة محمد على باشا وكانت شجاعته سبب ولادتى- كان مرعبًا، مشهديات التهجير فى قطاع غزّة كانت حاضرة ولو بشكل جزئى، الناس تجلس على الرصيف تنتظر الغارات، التى سرعان ما بدأت على مداخل المدينة، مانعة أى شخص من الخروج، وفارضة الحصار، صوت الرصاص كان عاليًا يطالبنا أصحاب البواريد والمسدسات بالإخلاء الفورى، الغارات رغم قلّتها كانت مرعبة الأثر.. جعلتنا نصمد فى أمكنتنا الآمنة قرب البحر قرابة ٩ ساعات، كأننا فى دوام ضمن مؤسسة طبيعتها المهنيّة مملّة ومجحفة.

لم تكن العودة سهلة، فأبواب بيوتنا مخلّعة، العدو كتب خوفه على صدر المدينة، صيدلية والدى خسرت واجهتها، بيتى خلع بابه، وموقعى الوظيفى بات على المحكّ كون فى عالم الأعمال لا مكان للأعذار حتّى لو كنا فى خضم الحروب.

يمكننى القول إنّنى كتبت موجزًا بسيطًا لمشهد حربى كتبت تفاصيله على درب الإخلاء.

محمد ناصر الدين: صحارة بيض كبيرة يكسرها «أفيخاى» وجيشه

لا تشبه هذه الحرب أيًا من سابقاتها. كانت الحرب الأهلية فى بيروت التى عشت الكثير من فصولها فى ثمانينيات القرن الماضى أقرب إلى ألعاب الفيديو التى نشاهد أولادنا يتسلّون بها أمام الشاشات، بالجدران المخردقة واقتحامات المشاة وجحافل المسلحين الذين يتلذذون بهدم مدينة رأى نصفهم أنها باريسهم الصغيرة، وشاهدوا فيها السينما والفندق والكازينو والسوق التى تتسع لهم وحدهم دون سواهم ومن حقهم أن يهدموا ما بنوه بأيديهم، ورأى النصف الآخَر أنها تمتنع عليهم وهم منبوذوها ومنفيوها وغرباؤها فحملوا بنادقهم على طريقة شمشون يخربون المدينة على رءوسهم ورءوس أعدائهم. لكن هذه الحرب لا تشبه تلك «الحروب الصغيرة»، كما سمّاها المخرج الراحل مارون بغدادى فى شىء: كان للحروب الصغيرة معجمها الخاص الذى حفظناه كلبنانيين عن ظهر قلب: الابتعاد عن الشرفات التى يطالها القناص، تحصين مداخل الأبنية بأكياس الرمل، توفّر غرفة خلفية آمنة من القذائف «الطائشة»، وفى أسوأ الأحوال ملجأ تكتظ فيه العائلات هو عبارة عن مرآب للسيارات تقسمه هذه العائلات فيما بينها حين يشتد وطيس المعارك، وتتنازع فيه على المساحات الصغيرة وبيت الخلاء، ثم يُعقد الصلح على لعبة للكوتشينة فى الليل بين الآباء، وعلى وصفات لطبخة الغد بين الأمهات بانتظار هدنة قادمة. لكن هذه الحرب ليست كذلك.

حين بدأ طيران العدو بالإغارة على الضاحية الجنوبية، حيث يقع منزلى، فى النصف الثانى من سبتمبر، حاولت التشبث ببعض طقوس الحرب القديمة وأن أبقى وفيًا لبعض تقاليدها: لا أريد الخروج من منزلى الذى هو عبارة عن مكتبة كبيرة ورثت نصفها عن والدى وأفكر أن أورثها لأولادى من بعدى، إذ يروقنى ما قاله أحد الأصدقاء عن تعريف الوطن على أنه مكان تقرأ فيه أجيال ثلاثة من عائلة ما من المكتبة ذاتها. ملأت زوجتى الثلاجة ورفوف المطبخ بالمعلبات والأغذية مخافة أن تغلق المحلات أبوابها، وقسمنا المساحات فى المنزل بين آمنة وخطرة، وكانت فكرة أن طفلينا لا يفقهان حقيقة الحرب تنزل علينا بعض السكينة. لكننا سرعان ما اكتشفنا أننا نقارب حربًا معقّدة بأفكار بسيطة.

ظهر فجأة على المنصات الإلكترونية التابعة للعدو كائن هلامى اسمه «أفيخاى أدرعى»، وهو الناطق الرسمى للجيش الإسرائيلى، وصار يلوّن المبانى باللون الأحمر فى الجنوب اللبنانى والضاحية الجنوبية لبيروت، ويطلب من السكان إخلاءها فى خمس دقائق وإلّا ستسوى بالأرض. بعض المبانى كانت لا تبعد أكثر من مائتى متر عن البيت، وكانت صور القافلة المليونية من النازحين الذين تركوا بيوتهم وأرضهم فى جبل عامل أو الجنوب اللبنانى قد بدأت طلائعها تصل العاصمة بيروت فى ذلك اليوم الذى يشبه التغريبة الفلسطينية فى نكبة ١٩٤٨، وبدأ العديد منهم يفترشون الكورنيش البحرى من وعثاء السفر المجبول بالموت والدمع وذكريات بيوتهم المهدومة وأشجارهم المحروقة.

تذكرت أنا أيضًا يومى الأخير فى القرية الوادعة فى منتصف سبتمبر، حين استمعت لأول زخات المطر على شرفة البيت الذى صار اليوم ركامًا وقد سوته الطائرات بالأرض، وكيف ودّعت القرية كأولئك المهاجرين الذين رحلوا فى مطالع القرن الماضى إلى الأرجنتين من غير رجعة. وجدت نفسى مع عائلتى الصغيرة «خارج المكان» فى إحالة للكتاب الشهير للمفكر الفلسطينى إدوارد سعيد، بعد أقل من خمس دقائق من تهديدات أفيخاى، دقائق خمس لم تكن كافية لتمرين ذهنى ليقتضى بأن أفاضل بين الكتب وأسحب من المكتبة ولو كتابًا واحدًا أورثه لأولادى. تذكرت أنه فى إحدى الندوات الشعرية فى المغرب العربى كنت قد سألت مجموعة من الشعراء أنه لو احترقت مكتبة العالم وكان عليكم أن تنقذوا كتابًا واحدًا فماذا سيكون؟، ولم أتخيل للحظة أن هذا السيناريو سيرتد علىّ فى هذه الدقائق الخمس.

تقول الأسطورة الفنلندية فى الكاليفالا إن طائرًا ما يبنى عشًا ثم يضع بيضة على ركبة الإلهة ألماتر. يجلس الطائر على عشه ليدفئ البيض، تزداد الحرارة، فتنزل ألماتر ركبتها فى الماء لتبردها. ينزلق البيض ويتهشم بفعل الأمواج فيبدأ الخلق: يكون الجزء السفلى من قشر البيضة الأرض، ويصنع بياضها القمر والنجوم، ومن صفار البيضة تبزغ الشمس. بعد شهر من النزوح إلى منزل ليس لى رأيت فيما يراه النائم بيوتنا وحياتنا قد تحوّلت إلى صحارة بيض كبيرة ومكشوفة، يهشمها أفيخاى وجيشه بصواريخهم فيخرج منها دم كثير.

رامى طويل: غباء الحرب الذكيّة

أن تجاور الموت، أن تصير اللحظة التالية أمرًا غير حتمى، إذ كلّ لحظة باتت مهيئةً لتكون الأخيرة، ووحدها المصادفة تستطيع إنقاذها من هذا المصير. ألّا يعود الرجوع إلى البيت فعلًا اعتياديًا وكلّ خروج منه بمثابة وداع أخير. أن تعبر مسرعًا شوارع تحفظها عن ظهر قلب وأنت تمعن فى تفاصيلها لأنها عند العودة «إن حصلت» ربّما تكون قد صارت ركامًا. أن تتلاشى الموسيقى والأغنيات من يومياتك ليحلّ محلها طنين المسيّرات وهدير الطائرات وأصوات الصواريخ وعصف الانفجارات. أن تصير مناماتك أشلاءَ بشرٍ وعويلًا وبكاءً ودمارًا وأنت قابعٌ فى زاوية الحلم مكبّلًا بأغلال ثقيلة عاجزًا عن أى فعل. أن يُختصر الكون إلى مترٍ مربّع واحد يجمعك إلى شاشة التلفاز الذكية، تتنقّل عبرها بين نشرات الأخبار التى تحمل إليك مباشرةً عبر أقمار صناعية فائقة الذكاء مشاهد الموت العلنية وأنت تنتظر دون أن تعى، ودون أن تستغرب، إن حدث الأمر، أن تكون فى لحظة ما أنت الخبر المباشر. أن تختلط عليك الجغرافيا لبرهة وأنت شاردٌ ينخر رأسك طنين الطائرة المسيّرة فلا تعرف إن كنت فى هذه اللحظة فى بيروت أو صُور أو غزة أو دمشق أو الحسكة أو أو... فالجحيم واحد.

بعد عام يكون ربع القرن الواحد والعشرين قد مضى، القرن الذى لطالما تطلّعنا إليه ونحن فى نهايات القرن السابق على أنّه المستقبل الذى يفوق قدراتنا على التخيل، ويعدنا بتطوّر هائل يتيح للإنسان رخاءً ما كان ليراه فى غير أفلام الخيال العلمى. وللحقيقة لم يبخل علينا هذا القرن بعجائب كانت حتى وقت قريب ضربًا من الجنون متخذًا من «الذكاء» سمةً أساسية لكلّ ما يجيئنا به، فباتت الهواتف ذكيّة والكمبيوترات ذكيّة، شاشات التلفزة، الأقمار الصناعية، الساعات، البطاقات المصرفية، الروبوتات، كلّ شىء بات ذكيًا حتى الأسلحة؛ البنادق، الطائرات، الصواريخ. وعليه فهو حتى اليوم قرن «الذكاء الاصطناعى» بامتياز. غير أنّ المفارقة الكبرى أنّه بالتزامن مع كلّ هذا الفائض من الذكاء بات العالم محكومًا من قبل ثلّة من الأغبياء يُخضعون الذكاء لأهوائهم وجموحهم وغرائزهم المجرمة، ما جعل إنسان هذا القرن كائنًا لا قيمة له يمكن ببساطة أن يتحوّل إلى أشلاء على مرأى العالم أجمع خدمةً لمصالح تجّار الحروب دون أن يرفّ جفن لمليارات البشر المكبّلين بالذكاء الاصطناعى يشهدون موته علانيةً.

الحرب هى الحرب فى كلّ زمان ومكان، والموت دون شك سمتها الأبرز منذ الأزل، غير أنّ ما يثير الذعر أنّه يجرى تكريسها اليوم كفعلٍ علينا تقبّله والإقبال على مشاهدته على الهواء مباشرة ونحن نصغى إلى مئات المحلّلين السياسيين والعسكريين ونتتبّع خرائطهم وشروحاتهم تمامًا كما نفعل حين نشاهد مباراة فى كرة القدم. إنّه قرن اختزال المشاعر الإنسانية وتقزيمها إلى حدّ التلاشى. قرن الإعلام والدعاية المسخّرة كليًا لمصلحة النازيّة الصهيونية الجديدة مدعومةً من أحفاد النازية والفاشية الأوروبية- الأمريكية، القادرة على إيهامك بأنّ الحرب تدور فى مكان آخر فيما صواريخها على مسافة أمتار قليلة منك تقتل ناسك وتدكّ مدنًا وقرى بتاريخها وذكرياتها مشرّدةً من تخطئهم ليهيموا على وجوههم فى أرضهم المحروقة بعدما أمعن ساستهم على مدى عقود، وبتوكيل من تجّار الموت فى العالم، بتحويلهم إلى كائنات مسلوبة الإرادة ساعيةً خلف فتات يترك لهم لضمان بقائهم وقودًا للحروب القادمة. وهو ما يعيدنى إلى مقولةٍ جرت على لسان بطل روايتى «قبّعة بيتهوفن»: «إنّنا الشعبُ الأكثر بؤسًا. شعبٌ تلاقت مصالحُ حكّامهِ مع مصالحِ معارضيهم، ومصالحُ حلفائهم مع مصالحِ أعدائهم، فاتفق الجميع أنّنا جديرون بالإبادة».

فى بيروت اليوم نجاور الموت، الدمار، الخراب، الحرائق، الدخان، التشرّد، العويل، البكاء، الذعر الذى يتملكنّا حين نطلب رقم صديق أو قريب خشية ألا يكون على الجانب الآخر من يجيب. إنّها بيروت، المدينة الفكرة غير المكتملة تقاوم من جديد محاولات قتلها التى لم تتوقف يومًا، فتتوسّع فكرةً لتشهد على موتٍ طراز القرن الواحد والعشرين، موتٌ مغلّف بذكاء أسلحةٍ تعمى الناظرين لدرجةٍ يخالون معها الإبادة الجماعية والمحرقة الجديدة فى غزة، والقتل والتدمير الوحشيين فى لبنان، محض حرب فقط.

محمد حجيرى: سرب حمام فوق مبنى مدمّر

ذلك المبنى المؤلف من عشر طبقات عند مدخل العاصمة اللبنانية بيروت، أصابته الطائرة الحربية الإسرائيلية بقذيفة موجّهة فى أساساته، أظهرتْ الكاميرا لحظة سقوطها، فدمّر ببرهة، بلمح البصر غدا ركامًا وغبارًا ورمادًا ورائحة بارود وغازات. كأن سقوطه حصل بجهاز ريموت كونترول أو بكبسة زر كانت كافية لإزالة معلم من مكانه. أعدتُ بمفردى ومع آخرين مشاهدة فيديو تدمير المبنى أكثر من مرة، ومن أكثر من جانب، ولأكثر من سبب، ومن دون سبب، كنتُ أتبحّر فى نوافذ الشقق، أبوابها، وشرفاتها، وستائرها، قبل سقوطها، ربّما لاطمئن إن كانت خالية من السكان. وكنتُ أريد أن أصدق أن تدمير المبنى تم بهذه السرعة، وأسأل فى قرارة نفسى عن التطور البربرى الوحشى الهائل، إن كان ذلك يفيد البشرية بشىء.

ذلك المبنى المؤلف من عشر طبقات، وهو من ضمن آلاف المبانى التى استهدفت ودمرت فى مناطق واسعة من لبنان، كأنه يسقط على رأسى وجسدى. تخيلتُ ما إذا كان بعض المواطنين فى المبنى فهم بالتأكيد غدوا أشلاء يلزم أسابيع لإخراجهم. ولم يكن تخيّل الأشخاص فقط الشىء فى رأسى، بل شعور النازحين أمام تدمير شقاء عمرهم ومساكنهم وغرفهم، وهى التى نعرف أنها ليست مجرّد جدران أو أبواب أو نوافذ ودهان، إنها ذكريات وذاكرة وألفة وكتب وحياة.

الشبان الذين كانوا يقفون فى الجهة المقابلة ليست البعيدة قبالة المبنى لحظة سقوطه أو تدميره، كأنهم اعتادوا الحرب ونتائجها وأضرارها، سارعوا إلى تصوير المبنى بهواتفهم الجوالة وفيديوهاتهم، باعتبار أنّ «التقاط الصور هو فنّ امتلاك الأشياء» كما تقول المخرجة الروائية الأمريكية سوزان سونتاج. غواية الخراب للتصوير كانت أقوى من احتمال سقوط قذيفة بشكل عشوائى. الفنان اللبنانى أحمد قعبور، صاحب أغنية «أناديكم»، الذى عبر فى المكان بالصدفة بعدما راح عن باله إنها منطقة مستهدفة، أصابه التعرّق والخوف وما يشبه التيه والضياع، بعد وصوله إلى منزله انتبه فى المرآة أن دموعه نزلت بلا بكاء. سرب الحمام الآتى من حرج الصنوبر القريب والوحيد، وقد عبر فى لحظة سقوط المبنى، أعطى بعدًا إضافيًا على الصور التى التقطها المصور المحترف نبيل إسماعيل ونشرها فى حسابه الفايسبوكى، تلك الصور جمعت ذروة شناعة الحرب وما تفعله وطيور السلام التى ربّما أزعجها دوى الانفجار فى ذلك النهار.

رأينا المبنى السكنى يسقط دفعة واحدة فى هذه الحرب الشنيعة الفاتكة، ولم نعرف لماذا، ومن صاحبه، ولم يطل أحد ليقول سبب الاستهداف. فقط نعرف أن إسرائيل تحدّد وحدات سكنية على الخريطة الميدانية، تطلب الإخلاء فورًا، وتأتى الطائرات الحربية تصنع الركام، وما علينا، نحن الجالسين أمام التليفزيون أو شاشة اللابتوب إلا الترحم وانتظار الفرج، بل نخاف أن نكون ضمن ضحايا الأضرار الجانبية التى حصدت الآلاف، من البشر والحجر وحتى القطط.

تدمير المبنى هو تدميرنا، نحن الذين كنا نردّد عبارة الشاعر بسام حجار:

«اذهبوا إلى الحرب

أو إلى الجحيم

فقط

أغلقوا الباب وراءكم».

نسرين النقوزى: هنا غزة 2

«لا أقوى على الحراك، أشعر بضيق فى النفس، بالحزن، بالغضب، بالإحباط، بالملل، بالحاجة إلى الصراخ أو بالسكوت إلى الأبد. أتكوّر داخل سريرى الدافئ كبالون من المطاط رخيص الصنع. تنخرنى الأخبار من حولى كإبرٍ مسننة. أبقى على انتفاخى ولا أفجر. سنة كاملة وأنا أراقب نفسى، أفقد أحاسيسى فأتحول إلى دمية، روبوت آلى، بالون، لا يهم الشكل، الداخل فارغ.. كل من حولى يئن، العاقل وغير العاقل. يبكى، ينتحب، يولول.

تدربت على الفقد والقهر سنة كاملة. رأيت أرواحًا بعيدة بكل الأعمار والأشكال والأجناس والألوان تتعذب. لا أحد يسمع، لا أحد ينصت، لا أحد يهتم.

ما سبق ليس مقطعًا من رواية، ليس حلمًا، أو مشهدًا فى مسرحية بائسة. أنا نسرين النقوزى بكل قواى العقلية التى لم تعد بحوزتى أكرر كالببغاء البلهاء من قلب لبنان الذى اغتصب على مرأى الجميع: نعم هنا غزة ٢ كما يوشوش اللبنانيون فيما بينهم، نعم حفر مقبرة غزة على مدار سنة ونحن نراقب من الخارج خفف عنى وهم الصراخ للمساعدة. عرفت أن العالم أبكم أصم ولكن الضربة عن قريب لها وقعها الخاص. أن تجوع وتتألم، أن تفقد بيتك، ذكرياتك، أهلك، كرامتك. أن تشعر بالبرد، أن تعلك شعارات التصدى والمقاومة، هذا واقع نعيشه. لن تشعر بمرارته إلا إن اختبرته. يا له من اختبار، يا له من كابوس.

أحلم بأنى سهى بشارة وكفى... لا توقظونى أرجوكم.

جان هاشم: أنا والحرب

نحن اللبنانيّين، منذ أن تحوّلت أرضنا ساحة معارك لحروب الآخرين، بتنا نتوقّع حروبنا ونتحضّر لها، ونكاد نحلِّل وقائعها ووَقْعها ونتائجها قبل حدوثها. ومع ذلك ينساق الكثيرون منّا إليها، إن لم يكن بالسلاح فبالكلمة وما تبثّه من حماس واندفاع وأحلام النصر وأوهامه عند البعض، أو من تروٍّ وتبصّر واتّعظ ممّا عايشناه على مدى نصف قرنٍ عند البعض الآخر. فأى حربٍ محلّية أهليّة، أو إقليميّة دوليّة، لم يعشها جيلى على الأقلّ، منذ الحرب الأهلية المحدودة العام ١٩٥٨، مع ما استتبعته من أشكال حروب صغيرة، وصولًا إلى الحروب الكبيرة وآخرها هذه التى نعيشها اليوم على أرضنا؟

الإنسان متحوّل، متغيّر كما تتحوّل وتتغيّر المادّة بحكم العوامل الطبيعيّة، أما الثبات والجمود فَمَظْهر الموات. وبعد كلّ تلك التجارب الدامية المُرّة، رأيتنى مع الكثير من أبناء جيلى، من يسارٍ ويمين، نتحوّل من بذل الروح وطلب الموت فى سبيل وطن، إلى حفظ الروح وحبّ الحياة من أجل الوطن، وفى هذا الموقف مدعاة إلى التخوين عند بعض مَن تحجّرت عقولهم عند مطالع القرن العشرين، أو عند مريديهم من الجيل الجديد المجروف بالخطابيّة الجوفاء ليس إلا... إذ لا يكاد يتعلّم جيل ويتّعظ حتى يدب الحماس المُعمى فى الجيل التالى. هكذا تتناسل أسباب الحروب وأدواتها فيسهل توظيفها. مترسِّبات لا بدّ من قَشْطِها وكَنْسِها.

أتساءل وأنا أعبّر عن ذاتى فى الحرب، أو عن أثر الحرب فى ذاتى، إن كان علىّ الانسياق وراء العاطفة والخيال أم وراء العقل والمنطق.

العاطفة أَنْ تقف منكسرًا مقهورًا إزاء إحساسك الأكيد بالعجز وأنتَ ترى وطنك يُدمّر بشكلٍ شامل ومنهجى للمرة الرابعة على الأقلّ. ولذلك بكيت، بكيت بكلّ معنى الكلمة مرّتين أمام الشاشة الصغيرة اللعينة الجذّابة فى كلّ الأحوال. مرّة أولى فى حرب عام ٢٠٠٦ وأنا أشاهد مطار عاصمتنا بيروت يُدمّر فى قمّة الإصرار على إعدام وطن، ومرّة ثانية فى هذه الحرب المشئومة عندما رأيت نازحى وطنى الجنوبيّين مرميّين مع أولادهم وحوائجهم البسيطة على أرصفة وسط المدينة، وفى خيالى صوَر لا تزال طازجة عن بيوتهم المدمّرة فى قراهم.

قلت «منكسرًا ومقهورًا» ولم أقل مُغْضَبًا لأنّنى كنت أتوقع الكثير من وحشيّات هذه الحرب، من عدوّ دموىّ لا يرحم. ولأنّ الغضب يفترض ردّة فعل، وردّة الفعل هى الانتقام، والانتقام لا بدّ أن يكون عنيفًا، وأنا وكل اللبنانيّين، وكل العرب الذين تعلّموا من مواقفهم السابقة ومن الحروب، قد أُسقِط بيدنا وبتنا فى حالتين، إمّا العجز وإمّا الإحساس باللاجدوى، وبعبثيّة تتكرّر من جيل إلى آخر.

العاطفة بشكلها المُجرَّد قاتلة مدمّرة. وها أنا أرانى، فى حديثى عن هذه الحرب أنساق للعقل. وكما عن كلّ حرب نقول إنها مصيريّة. لكن أتساءل «مصيريّة لِمَن»؟ للملايين الذين شُرِّدوا بعد خسارتهم ثرواتهم وأراضيهم وديارهم؟ «مصيرية كيف؟» لهؤلاء الملايين الذين حُكِم عليهم بمصير لم يختاروه، مصير قد يرميهم فى أماكن أخرى فى الوطن أو خارج الوطن، أم للآلاف من الشبان والعائلات فى الأماكن البعيدة من مناطق الحرب الذين يئسوا أو خافوا على أولادهم ومستقبلهم فحملوا حقائبهم وكراماتهم وسلكوا دروب الهجرة ولا نعرف إلى متى؟ أرانى أعود إلى العاطفة، إلى الإحساس بالقهر على الإنسان فى وطنى. الآدمىّ الذى حُوّل آلة حرب وأداةً من أجل مشاريع فاشلة سلفًا، وإن كانت من أجل قضيّة محقّة، فاشلة لأنه لم يُحضَّر لها بالشكل اللازم. والحديث يطول ويطول..

أقول إنّ الإنسان فى بلدى هو الذى كان يصنع نفسه كمواطن، ويُجبِر الدولة على اللحاق به، وذلك بدلًا من أن تصنع الدولة نفسها، كَمُديرة شعبٍ، وتستدعى المواطنين بالطرق العلميّة والسلمية إلى السير فى ركبها. الدول عندنا صنعت سياسات رجالاتها الخاصّة ولذلك كثرت السجون وقلّت المدارس.

على هذا الإنسان فى وطنى أشعر بالقهر وأبكى. وإن يكن من عِبرٍ يمكن استخلاصها من هذه الحرب السادسة أو العاشرة، ولا أعرف أين نصل فى العدّ، فهى الحاجة الملحّة إلى بناء الإنسان، بدل دفعه إلى الموت فى حروب عبثيّة. وعندها، عندها فقط، نكون قد انتصرنا.

أكتب هذه الخواطر وأنا أسمع أخبار الردّ الإسرائيلى على الردّ الإيرانى، وسيقول العالم إن الردّ على الردّ جاء محدودًا ومدروسًا ومحسوبًا ومُهندَسًا تمام الهندسة كما كان الردّ الأوّل مجانيًا وطلقة فى الفراغ. وكما يُقال باللبنانى عند حلّ المشاكل بالتى هى أحسن: «ضاعِتْ وْلْقيناها!». وممّا نقوله أيضًا «هِزْلِت كتير» والمعنى فى قلب الشاعر.

أنطوان أبوزيد: الهمجية المطلقة

أود أولًا أن أشكر الصديق المبدع المصرى الكريم أحمد مجدى همام لثقته بقدرتى على الكلام فى آلام شعبى اللبنانى، والتى توالت عليه، ولا تزال، مثل الأقدار المرسومة أو السلسلة المرقومة كلما انتهت سلسلة، أُتبعت بسلسلة أخرى أشدّ ضراوة وأعظم إيلامًا من السالفة. حتّى خلنا أنفسنا هنا كأن لعنةً عالمية تحلّ بنا بعد إخواننا الفلسطينيين، وربما لكوننا صلبنا يهوه، وما كنّا عرفنا قدرَه فى العالم المعاصر. فمن أزمات الإفلاس القهرى التى أنزلت الطبقة الوسطى إلى الفقيرة المدقعة، فإلى ضربة المرفأ النووية التى دمّرت ستة آلاف شقة ومنزل، وأهلكت ٢٥٠ مواطنًا دفعة واحدة، وأصابت نحوًا من ستة آلاف وأكثر بجراح لا تُمحى، وانتهاءً بذروة أمنية هى الحرب البربرية الرابعة التى تشنّها إسرائيل العدوة علينا بحجّة ردع حزب لبنانى معادٍ لها، إلى نهاية الحجج المسوقة بهذا الشأن. وما يهمنا أن نتحدث عن هجرة الأهالى فى القرى الحدودية وكلّ القرى فى الجنوب التى تتعرّض، فى هذه الأثناء، لسلسلة من الغارات اليومية العنيفة تهدّم حجارة البيوت القديمة وتميت سكّانها صغارًا وكبارًا لأنّ تحت رمالها وأساساتها سلاحًا مخبأ!!

وليس تفجير القرى الأمامية «العديسة، كفركلا، يارون، مارون الراس، وغيرها»، وتدمير كلّ منازلها العتيقة سوى دليل أولى على هذه الهمجية المطلقة المسوّغ لها من قبل دول العالم والمطلق يد المحتلّ الذى أمكن له الدخول مئات الأمتار إلى حرم لبناننا العزيز من دون أن يقوى على تجاوزه..

ما يهمنا الإشارة إلى طوابير السيارات من كلّ نوع التى امتدت من مدينة صيدا إلى بيروت، أى أربعين كيلومترًا، فرّ من خلالها الناس بأثوابهم الخفيفة وما أمكن حمله لأمكنة تقيهم شرّ الموت تحت القصف، والدمار، إلى أماكن الإيواء القريبة والمتاحة. وعلى هذا النحو، رأينا، عبر شاشات التليفزيون، زحفًا عزّ نظيره فى التاريخ المعاصر، لأكثر من نصف مليون بشرى، ينتظرون فى سياراتهم القليلة الحيلة، أن يبلغوا، بعد عشر ساعات، إلى أماكن الأهل والمدارس، والنوادى المفتتحة لتوّها لاستقبال هؤلاء المنكوبين.

ولم تمض فترة قريبة أى أقل من أسبوعين، حتّى انضمّ إلى حشود النازحين ما يوازيهم عددًا، أى حوالى ستمائة ألف آخرين، من سكّان الضاحية الجنوبية لبيروت، ولا سيما بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وثلة من قادة الحزب، ولم تلبث هذه الحشود التى ضاقت بها أماكن اللجوء فى المدينة والمدن بجبل لبنان القريب من العاصمة، فامتدّت إلى كسروان وجبيل وزغرتا وطرابلس وعكار، حتّى القرى العالية التى اتّسعت صدور أهاليها وأقبلت على إضافتهم وتوفير كلّ مستلزمات الإقامة المؤقتة ريثما تنتهى الحرب المشئومة هذه.

وتلك هى النتيجة الإيجابية الكبرى التى خلص إليها اللبنانيون، إذ التقى أهل الجنوب بأهل الشمال وجبل لبنان المختلفى الاتجاهات والمتباينى الآراء والموحّدين فى همّهم الوطنى الكبير.

ومع ذلك، لا يسع المرء أن يغضّ النظر عن نكبات مليون وثلاثمائة ألف مواطن، فى سكنه، وملكه، وذكرياته، وأمواله المحروقة، وأدوات نقله، وضخامة همومه، وانسداد أفق عيشه، سوى ما توفّره الجمعيات الحاضرة، والمبادرات الفردية- وهى كثيرة- من قوت يومى، وإعانات، وفرش للمنامة، ومياه للغسل والاغتسال، تأمينًا للنظافة ووقاية من الأمراض، على ما قامت به إحدى البلديات إذ قدّمت باصًا مجهّزًا بأكثر من عشرين غسالة لأحد التجمعات السكانية، وهكذا دواليك.

وبالطبع يصير من رابع المستحيلات أن يحافظ المرء ذو قدر معيّن من التطلّب الفكرى، على استقراره الفكرى، إذ يظلّ عرضة لتهديد وجوده المادى الجسمانى، نظرًا لأنّ العدوّ يمارس الآن تدميرًا أنطولوجيًا شاملًا، أعنى تدميرًا للتراث والتعليم والطبابة، والتجمّع، بحيث لا يبقى معلَم واحد فى المدينة أو القرية أو البلدية، تُنسج منه الحياة الجماعية والفردية فيها.

ونقول، مع ذلك، إنّ معركة فكرية قاسية جدًا هى واجبة القيام لأجل نهضة الإنسان العربى الفرد فى مواجهة كلّ آليات التدمير والإلغاء المباشرة والمقنّعة، وكلّ آليات التخلّف والتشرذم والتمييز والظلم.

مهدى زلزلى: حكاياتٌ عاملية فى زمن الحرب

ملائكة على الطريق

صمود الناس العاديين ليس فى بقائهم فى منازلهم تحت نقمة غارات مجنونة لا توفر منزلًا ولا مسجدًا ولا كنيسةً ولا مستشفىً ولا مدرسة. ذاك مفهومٌ للصمود يخصّ المقاتلين وحدهم.

صمود الأهالى هو فى بقائهم على موقفهم الثابت خلف المقاتلين مهما عظمت التضحيات، شعب كامل على قلبِ رجلٍ واحد، أما إخلاؤهم القرى والمدن لحظة الاضطرام، فليس سوى تخفيفًا للعبء عن المقاتلين، وهذا فى ذاته شكل من أشكال الصمود.

أهل جبل عامل الذين يتوارثون الحكمة- كما الشجاعة- جيلًا بعد جيل، يدركون هذه المعادلة، لذا غادر معظمهم ساحة المعركة التى توسعت فى الثالث والعشرين من سبتمبر، ليتحوّل الجنوب إلى جبهةٍ أولى وأساسية فى الحرب الناشبة بين الحضارة والهمجية، بعد أن كان جبهة إسناد لقطاع غزة منذ الثامن من أكتوبر من العام الماضى. غادروا وكلهم يقين بقدرة أبنائهم فى الميدان على إعادتهم مرفوعى الرءوس كما فى كل مرة.

هبط الليل على الطريق السريع المزدحم بسيارات النازحين شمالًا، وهبط معه- من مكانٍ ما- ملائكةٌ بأجنحةٍ غير مرئية يوزّعون عبوات الماء والشطائر المعدّة فى المنزل على العائلات المحتجزة فى سياراتها لساعات طويلة بسبب غياب الخطط الحكومية المفترضة فى لحظات مماثلة.

كانت المفارقة أنّ «الشبان- الملائكة» أتوا من القرى الجنوبية المنثورة على جانبى الطريق السريع، والتى يقطنها من يعرّفهم التعبير الشائع بأبناء «بيئة المقاومة»، أى أنّ هذه القرى والبلدات، من عدلون إلى أنصارية والسكسكية والبيسارية واللوبية والصرفند والغازية، كانت مشمولةً كغيرها بالغارات الهمجية، ورغم ذلك فقد آثر هؤلاء تأجيل حزم حقائبهم والابتعاد عن أماكن الخطر إلى ما بعد أدائهم هذا الواجب الإنسانى. كيف يمكن للعدو أن يفهم- يهزم هؤلاء «العاملين»؟.

أم موسى

الحاجة أم موسى امرأة ثمانينية من قريتى دير قانون النهر، توفاها الله فى العام الماضى، فكان نصيبها «بورتريه» بعدسة صديقى الفنان عبد طويل، أخذ مكانه على كامل الغلاف فى صحيفة «الأخبار» الأوسع انتشارًا فى البلاد.

كانت أم موسى امرأة تشبه أمى والكثير من أمهاتكم، اختارت أن تقدم ثلاثة من أبنائها فداءً للوطن والأمة والقضية، أولهم أحمد قصير الذى فجّر جسده بمقر الحاكم العسكرى الإسرائيلى فى صور عام ١٩٨٢ موقعًا ١٨٠ قتيلًا، وثانيهم موسى فى عام ١٩٩٦، وثالثهم ربيع فى عام ٢٠٠٦.

وكانت أم موسى تقول دائمًا للصحفيين إنها جاهزة لتقديم المزيد، فيدوّنون كلماتها بقلوبٍ ساهية.

فى أكتوبر الحالى، التحق محمد وحسن بإخوتهما الثلاثة، فى عمليتَى اغتيال غادرتَين فصلت بينهما ٢٤ ساعة فقط!

العدو الذى يدرك أى نوع من الرجال الخطرين تنجبه هذه المرأة، احتفل بنجاح العمليتين فى بيانات رنانة، أما أم موسى، فلو كانت حيةً وسألتَها لأجابتك: جاهزةٌ لتقديم المزيد!

رضا ومعصومة

ثلاثة صواريخ أطلقتها الطائرة المسيّرة الإسرائيلية فأخطأت هدفها، ولكنها كانت كافية كى يدرك رضا عواضة أنه وسيارته الهدف، فيوقفها إلى جانب الطريق العام فى جونيه، البعيدة تمامًا عن نيران الحرب، ويستدير سريعًا إلى الجانب الآخر ليفتح الباب لزوجته معصومة الجالسة على المقعد الأمامى إلى جانب السائق- والتى كان يحاول نقلها إلى مكانٍ آمن- ويمسك بيدها ليمضيا إلى الحقل المحاذى للطريق.

> «هكذا يا رفيقة الروح، نجنّب العابرين على الطريق الخطر، ونمضى وحدنا إلى الموت سويًا كما عشنا سويًا»، قال رضا لمعصومة من دون كلام.

ولم يتأخر الصاروخ الرابع فى الوصول إلى الحبيبين ليرتقيا معًا، فى مشهدٍ كان يمكن أن يكون عابرًا لو لم تسجّله كاميرات المراقبة.

ضرائب

أخذت الحرب صديقى الأول، فواسيتُ نفسى بعبارةٍ قالها والده عن «ضريبة التخلص من الوحش»، وبعدها قيل لى إن «أحدهم» يتلقى التهانى الافتراضية بالسلامة، من أصدقاء فى مختلف الأقطار العربية، بزعم أن الغارة التى أودت بصديقى كانت قريبة منه إلى حد أنه سمع صوتها!

أخذت الحرب صديقى الثانى، فواسيتُ نفسى بتذكيرها أنها ضريبة التخلص من الوحش، من دون الحاجة إلى سماع العبارة من أحدٍ هذه المرّة، وبعدها قيل لى إن الشخص ذاته يتلقى التعازى الافتراضية من أصدقاء فى مختلف الأقطار العربية، بزعم أنه يَعرف بعضَ من يَعرف الشهيد!

وبعد أن تعافيتُ قليلًا من حزنى على صديقَىّ، صار الوقت مناسبًا للتفكير فى مدى استعداد البعض لسرقة كل شىء حتى حزنك على الأحبة، فى إطار سعيه المحموم لإثارة المزيد من الجلبة وخطف المزيد من الأضواء فى الفضاء الافتراضى، وقلتُ لنفسى: «لا بأس، إنها ضريبة الحرب فى زمن السوشال ميديا!.