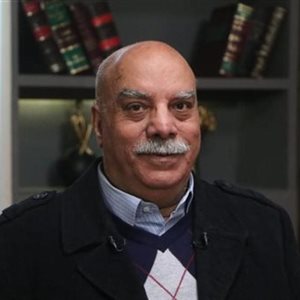

هذا الذى لا تنفد حكاياته.. زيارة جديدة لعالم إبراهيم أصلان

أيقونات جيل الستينيات

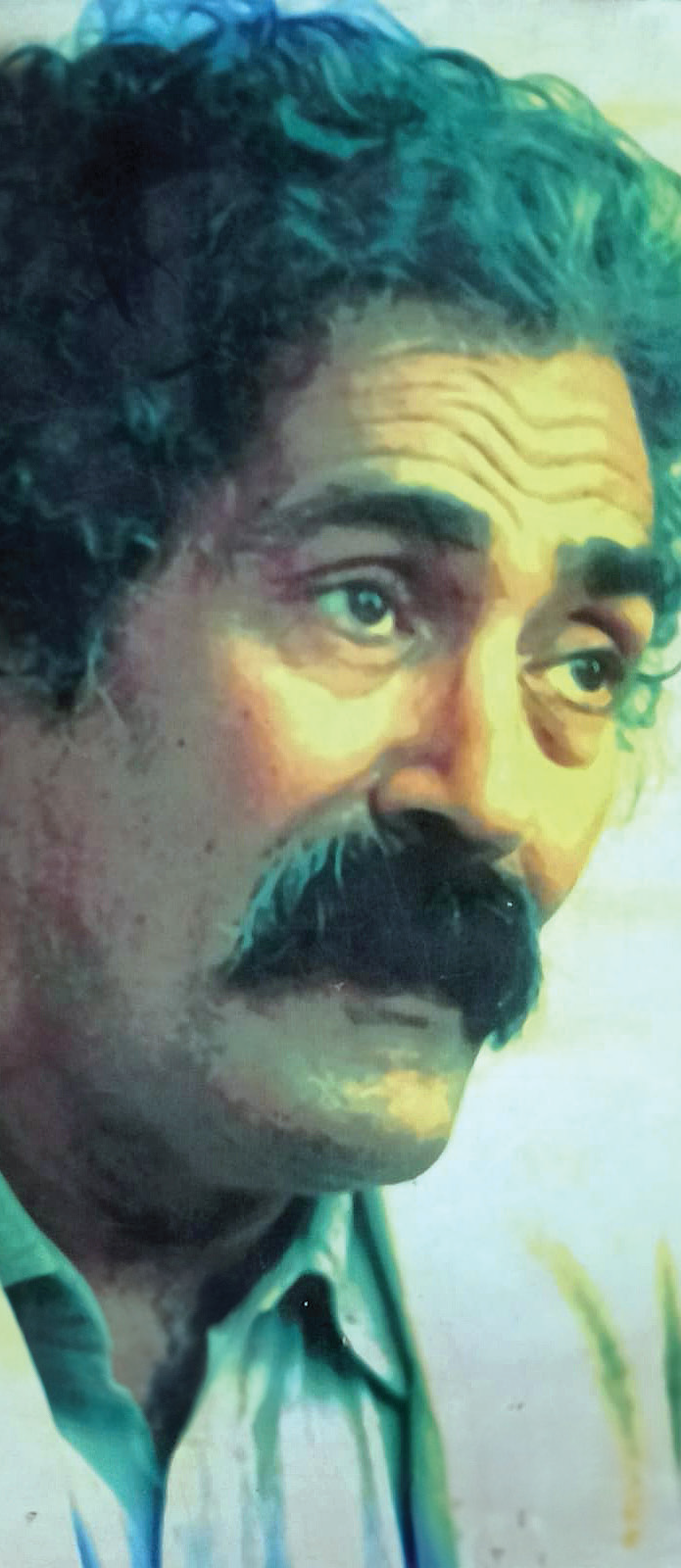

منذ انتشار المعنى العملى والفعلى للثقافة فى مصر، نحن جيل السبعينيات الموعود بالصدمات الكبرى فى ملف الثقافة، أدركنا أسماء تشبه المتون فى الإبداع والأدب والثقافة، مثل الناقد والمترجم والمفكر إبراهيم فتحى، والكاتب والناقد الأدبى خليل كلفت رغم أن العمل السياسى خطفه من مجال النقد والأدب والترجمة، كذلك كان عبدالفتاح الجمل، الكاتب الصحفى الظاهرة، الذى دفع بجيل الستينيات إلى قمة المجد والظهور، وفتح لهم جريدة وعينا المساء لنشر كل الإبداعات الطليعية من أشعار وقصص ونقد أدبى، وتألقت على صفحات الجريدة أسماء عديدة ومهمة، وأصبحت نجومًا وأقمارًا ساطعة فى سماء الحياة الأدبية فى مصر والعالم العربى، مثل عبدالحكيم قاسم، وجمال الغيطانى، وصلاح عيسى، ومحمد يوسف القعيد، ومحمد كامل القليوبى، وغيرهم، ولكن الأسماء التى كانت شبه أيقونات ظلّت تؤرق خيالى لفترة طويلة، ومن تلك الأسماء كان اسم يحيى الطاهر عبدالله، لأن وشائج سياسية كانت تربطنى به عبر حفنة من أصدقاء أعزاء، مثل خليل كلفت على وجه الخصوص، ثم إبراهيم أصلان الذى كانت أسطورته الفنية والسردية تسبق اسمه دائمًا، رغم أنه فى ذلك الوقت، أى فى النصف الثانى من عقد السبعينيات لم يكن قد أصدر سوى كتاب واحد فقط عام 1971، ذلك الكتاب كانت مجموعته القصصية الوحيدة آنذاك «بحيرة المساء»، تلك المجموعة التى أحدثت دويًّا فى الحياة الأدبية، واستقبلها النقاد والقراء بقبول كبير.

كيف أستقبل النقاد كتابات إبراهيم أصلان؟

ولكن الحقيقة أيضًا تطل برأسها لتقول: إن حضور كتابات إبراهيم أصلان، كان بارزًا قبل صدور مجموعته الأولى، منذ أكثر من خمس سنوات، وربما أكثر، أى منذ أن نشر قصته الأولى «الدرب والعالم» فى مجلة الثقافة فى العدد الصادر فى مايو ١٩٦٤، ثم قصته الثانية «الأستاذ والدوامة» فى عدد مجلة «القصة» الصادر فى سبتمبر ١٩٦٤، وكان يكتب بعض المراجعات للكتب الفكرية والنقدية المترجمة، وينشرها فى مجلات وصحف ذلك الوقت، حتى أن نشر قصته «بحيرة المساء» فى عدد من مجلة «المجلة»، التى كان يرأس تحريرها رفيع المقام العظيم يحيى حقى، وكان حقى قد خصص عددًا كاملًا- من الجلدة للجلدة- من المجلة عن فن القصة القصيرة، ونشر لغالبية كتاب الجيل الذين برزوا فى تلك المرحلة، مثل جميل عطية إبراهيم، ومجيد طوبيا، ووحيد حامد، ويحيى الطاهر عبدالله، ومحمد حافظ رجب وغيرهم، وكلّفت المجلة لكل قصة ناقدًا أو مبدعًا كبيرًا لقراءة قصص هؤلاء الشباب، ويصير ذلك العدد تاريخيًا، لأن كل ناقد أو مبدع أخذ الأمر على عاتقه كأنه مهمة رسمية، وبالفعل كانت القصص علامات ورموزًا إيضاحية لخصائص وسمات كل كاتب، وظهرت فى تلك القصة المبكرة سمات إبداع إبراهيم أصلان القصصى، تلك السمات التى رافقته حتى فى كتاباته الأخيرة، مع التجويد والتطوير الكبير الذى أحدثه إبراهيم على نصوصه، مع بروز السمات الأساسية للسرد والتقنيات عند إبراهيم، ومع القصة نشرت المجلة تعريفًا يقول: «إبراهيم محمد أصلان، من مواليد طنطا فى ٣ مارس ١٩٣٥، يكتب القصة القصيرة، والمقالات فى بعض المجلات المصرية والعربية، يعمل بإدارة المواصلات اللاسلكية.. أعزب»، انتهى التعريف، لتبدأ القصة.

القصة تحشد حفنة حكايات متفرقة ومتقطعة وربما مأساوية، يلقيها بعض شباب يجلسون على مقهى فى حى الكيت كات، المقهى أمام النهر، وفى الجانب الآهل بالسكان والدكاكين ومحلات الدوكو والسمكرة كما عرفته فيما بعد، صاحب المقهى يستخدم رصيف النهر لكى يضع عليه بعض المقاعد، ومن ثم كان عامل المقهى يعبر الشارع جيئة وذهابًا، من المقهى إلى رصيف النهر، وهو يحمل الطلبات و«المشاريب» للجالسين من رواد المقهى، هؤلاء الرواد الذين تختلف حيواتهم وأحوالهم وظروفهم الاقتصادية المختلفة، كان عامل المقهى يحمل الطلبات على صينية من الألومنيوم، يعبر الشارع وهو يتفادى عربات النقل والكارو التى تجرها الحمير، وكل ويتفادى كل وسائل المواصلات التى كانت تعمل فى ذلك الوقت قبل أن تتطور الدنيا إلى وسائل أخرى، بالطبع لم يكن إبراهيم يسرد كل ذلك بالتفصيل، شخصياته دائمًا كانت تختصر عوالمها فى جملة، أو فى حوار قصير، مثلما كان يلعب اثنان من جلّاس المقهى الطاولة، وبين صرخاتهم بالإعلان عن «شيش يك»، أو «شيش بيش»، أو «دو يك»، تتسلل بعض الحكايات من هذا أو ذاك، حكايات ذات شأن عظيم فى حياة قائلها، ولكنه يقولها فى هدوء مفرط، الشخصيات ليست منفصلة عن ما تقول، ولكنهم تعودوا على سرد حكاياتهم ومآسيهم فى ذلك الهدوء، مثل الشخص الذى يريد أن يتزوج، يقولها بذلك الهدوء الذى يشبه البرود دون انفعال، شخصيات صوتها خفيض، ولكن قضاياها وحكاياتها تعلن دائمًا عن خطورة ما تحياه، وفى تلك القصة، لم تكن هناك تلك الحكاية «الإطار»، كما كانت القصص السابقة والأسبق على جيل إبراهيم أصلان، وخاصة عند رائدين كبيرين، هما يوسف إدريس، ويوسف الشارونى، لذلك لم تكن الحكاية الإطار هى التى تحكم نصوص أصلان، بقدر ما كانت الحالات المشتركة بين أبطال أو شخصيات القصص متشابهة ومهيمنة، متشابهة فى الشعور بالملل، أو التعبير عن ذلك الملل باقتضاب، ومن هنا جاءت سمة الكثيف اللغوى، التى ظلّت البطل هى السمة فى كل القصص، إبراهيم لا يشرح التفاصيل، ولا يسرد باستفاضة ، ولكنه يترك التفاصيل تحكى عن نفسه، والحوار المقتضب، أو المكثف، أو القصير، هو الذى يقول كل شىء، ولذلك كانت القصة لافتة جدًا، وتنبئ بكاتب كبير فى الطريق، اسمه إبراهيم أصلان، وأيضًا احتفى الناقد المرموق الدكتور شكرى محمد عياد بها كثيرًا، وبعد تحليل وقراءة فنية للقصة، كتب يقول فى نهاية مقاله المرفقب بالقصة: «هذه قصة جيدة، وهى أول قصة أقرؤها للكاتب الشاب إبراهيم أصلان، فليحرص على تنمية موهبته، وليكن دائمًا أصيلًا وصادقًا، لقد أعجبنى من هذه القصة أن الكاتب لا يحاول أن يصطنع الحداثة كما يفعل كثير من كتّاب القصة الشبان، إنه لا يزال يكتب فى حدود التقاليد التأثرية التى نعرفها فى تشيكوف وكاترين منسفلد ومعظم كتاب القصة القصيرة فى النصف الأول من القرن....»، وكان ذلك المقال عتبة أولى للدخول إلى عالم إبراهيم أصلان القصصى.

ظلّ إبراهيم يكتب وينشر ويتسع مجال الاهتمام بكتاباته عند النقاد والباحثين، ونشر فى مجلات وصحف كثيرة، منها مجلة «صباح الخير»، وساعتئذ عندما نشر له علاء الديب قصته «إنهم يرثون الأرض» فى المجلة، عرض عليه أن يعمل صحفيًا فى المجلة، وبالفعل كتب إبراهيم بعض مواد فى المجلة، منها مقاله عن رواية «السائرون نيامًا» لسعد مكاوى، فى نوفمبر ١٩٦٧، ولكنه لم يستسغ العمل فى الصافة، واستمر يعمل فى هيئة المواصلات حتى أن تقاعد، ولكن الاهتمام بكتاباته ظل يلاحق قصصه، فأصدرت دار الهلال عددًا خاصًا عن القصة القصيرة فى أغسطس عام ١٩٦٩، ونشرت له قصة «اللعب الصغيرة»، وكتب الناقد عبدالرحمن أبوعوف دراسة فى العدد عنوانها: «البحث عن طريق جديد للقصة المصرية القصيرة»، وفرد بو عوف أطول مساحة فى دراسته عنه، فكتب عن قصة «إنهم يرثون الأرض» وعن مثيلاتها قائلًا: «.. فى هذه القصص ترتب الكلمات بطريقة تجريبية، ويدور الحوار الصامت بين الشخصيات المأزومة، لا يبقى لدينا سوى بقايا جمل تتكرر بموسيقية ممطوطة يسيل منها المعنى المتعدد الإيحاء..»، ويسترسل أبو عوف فى تحليل مضمون قصصه، وتقنياته، ويشيد بها أيما إشادة، كما يصدر عددًا خاصًا آخر فى العام التالى أعسطس ١٩٧٠ من مجلة الهلال أيضًا، وتنشر له قصة «المستأجر»، ويكتب الشاعر والناقد شوقى خميس دراسة عنوانها: «الجديد فى القصة القصيرة»، ويكتب عن قصة «بحيرة المساء» قائلًا: «بهذه القصة لإبراهيم أصلان ننتقل إلى تيار اللا واقعية، وهى تجسد لنا لحظة اجتماع قصير لمجموعة من الصحاب فى مقهى من وجهة نظر الراوى صديق أحدهم..»، وبعد أن يحلل خميس القصة تحليلًا واسعًا، يشيد بالقصة، ويعتبرها إحدى علامات التجديد فى القصة القصيرة الجديدة فى مصر.

أما الحدث الذى فاق كل أشكال الاهتمام النقدى والأدبى بأى كاتب آخر، فيتجسد فى إن مجلة «جاليرى ٦٨» الطليعية والتجريبية، تعد ملفًا خاصًا عن كتابات إبراهيم أصلان فى فبراير١٩٧١، أى قبل صدور مجموعته الأولى بعدة أشهر، تضمن الملف خمسًا من قصصه، هى: «الجرح، الرغبة فى البكاء، التحرر من العطش، البحث عن عنوان، الملهى الليلى»، وكتب إدوار الخراط دراسة عنه عنوانها «إبراهيم أصلان.. وقناع الرفض»، وكتب غالب هلسا دراسة عنوانها «قصص إبراهيم أصلان»، وكتب خليل كلفت دراسة ثالثة جاء عنوانها «إبراهيم صلان فى مرحلته الجديدة»، ويستطيع القارئ أن يعود لقراءة تلك الدراسات فى كتابى «خلوة الكاتب النبيل» الذى صدر بعد رحيله فى عام ٢٠١٢ عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، ولا يسعنا إلا أن نقول إن ذلك الاهتمام المفرط والواسع والعميق من كتّاب ونقاد كبار، كان عبئًا على إبراهيم، أكثر من أنه كان مثيرًا للبهجة كما قال لى فيما بعد، وكان كل ما يخشاه ألا يستطيع أن يعد كل هؤلاء أن يستطيع أن يحافظ على ذلك المستوى فى مستقبله الإبداعى، والكتابى بشكل عام.

اللقاء الأول:

كنا فى ذلك الوقت «الشعراء الشباب»، نحاول أن ننشر فى المجلات العربية، وكان الأستاذ صلاح عيسى مراسلًا لمجلة «الثقافة العراقية»، وكان إبراهيم أصلان مراسلًا لمجلة «البيان الكويتية»، وبعد أن حصلت على تليفونه من الصديق الراحل يوسف أبورية، هاتفته، ووجدت منه ترحيبًا شديدًا، وقال إنه يعرفنى جيدًا، وقال لى: «منتظرك بكره الساعة ٢ فى الهيئة»، وسألنى: «تعرفنى ولا هتوه زى صحابك الشعراء؟، قلتله بخجل: لا أعرفها، عشان أنا باعدى من هناك كتير»، وفى اليوم التالى، ذهبت، وسألت عنه موظف الأمن الذى يجلس فى كشك خشبى على البوابة، ووجدت كل الموظفين الجالسين يعرفونه جيدًا، وقال لى الموظف: أنت عاوز أستاذ إبراهيم الأديب؟، قلتله: نعم، قال لى: ادخل من هنا، وخش على العمارة البيضة، واطلع فى الأسانسير هتلاقى الأوضة بتاعته قدامك على طول، فعلت مثلما قال لى موظف الأمن، وعندما دخلت عليه فى غرفته الضيقة جدًا، وجدته يبتسم ابتسامة ما زلت أتذكرها حتى الآن، لأنها لم تتغير حتى يومه الأخير، ووجدته يرحب بى ترحيبًا بالغًا، وقال لى: أنا عارفك كويس، الواد يوسف بيحكى لى عنك وعن كل أصحابك كتير، ولقيت نفسى باعرفكم واحد واحد، وحاولت أقرا شعر من قصايدهم، لكن فشلت فى الاستيعاب والتذوق، وقلت فى نفسى: يمكن أنا غلطان، قلتله: (ربنا يستر)، قال: لا اطمئن؟، يوسف أبورية قال لى كلام مشجع عنك، وأعطيته القصيدة، وقال لى ابقى كلمنى بعد شهر، وبالفعل هاتفته، وقال لى: أنا القصيدة عجبتنى، وفورًا بعتها، وهتتنشر الشهر الجاى، ياريت تتابعنى، أو تيجى لنا على قهوة سفنكس فى عماد الدين، وكده مش هنحتاج نتكلم فى التليفون ولا دياولو».

قهوة سفنكس:

بالفعل ذهبت إلى مقهى سفنكس مع يوسف أبورية، لأنه كان مندوبنا وسفيرنا إلى جيل الستينيات، فهو الأقرب، والأكثر اقتحامًا، والأقدر على مخاطبتهم، لأنه عمل فى جريدة صوت الجامعة وهو فى «تانية كلية» بكلية الإعلام، وكان المشرف على الصفحة الثقافية «مرعى مدكور» يكلّف يوسف بكثير من الحوارات التى كان يجريها مع كل الأدباء، خاصة جيل الستينيات، وذهبت معه، والتقيت هناك بكنوز ذلك الجيل، بداية من عبدالفتاح الجمل الأسطورة، ومحمد البساطى، ومحمد إبراهيم مبروك، ومحمد كامل القليوبى، ويحيى الطاهر عبدالله الذى كنت أعرفه من قبل عبر يوسف أبورية أيضًا، وعندما رآنى الأستاذ عبدالفتاح الجمل، قال ليحيى: مين ده يا يحيى، انتم مش هتبطلوا بأه؟، فقال له يحيى: يا عبدالفتاح بلاش، عشان شعبان جاى من طرف إبراهيم فتحى وخليل كلفت.. ضحك عبدالفتاح طويلًا، وشتم يحيى شتمة بلفظ بذىء، وقال له: لا خوفتنى يا خويا، إبراهيم فتحى وخليل كلفت، يخوفوك انت، مش أنا يا روح أمك.. ضحكنا جميعًا، وكان إبراهيم يدخل المقهى، وسلم علىّ بترحيب، ونظر إليه عبدالفتاح مندهشًا، وقال له: هو انت كمان بتعرفه؟، انتم بتروحوا أماكن تانية يا أصلان تعرفوا فيها ناس جديدة، وواصلنا ضحكنا، وصرت أذهب بين الحين والآخر إلى ذلك المقهى، لأكتشف أن عبدالفتاح الجمل رغم كل ذلك، كان من أعذب جيل الستينيات، ولم تنقطع العلاقة بينى وبين أى واحد منهم إلا بأحداث الرحيل التى أخذت تتوالى، وتخطف الواحد بعد الآخر، حتى كاد ذلك الجيل شبه منتهٍ، ولم يبق منه إلا القليل النادر.

عمارة الأوتو:

كانت العلاقة قد توطدت قليلًا بينى وبين إبراهيم صلان، حتى التحقت بهيئة الاتصالات السلكية واللا سلكية فى ٣ يوليو عام ١٩٨٣، وكان الشىء الأول الذى عرفته، أن العمارة التى كان يعمل بها إبراهيم أصلان، اسمها عمارة «الأوتو»، وربما تكون اختصارًا لكلمة «الأوتوماتيك»، وأن عمارتين كانتا فى نفس الفضاء المكانى للهيئة، عمارة الديوان التى تخص مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة وملحقاته، ثم العمارة الجديدة- هكذا كان اسمها-، وهى العمارة التى عملت فيها، وكانت هناك ثمة علاقة عمل تربط بينى وبين إبراهيم، وكنت أذهب إليه فى غرفته الصغيرة، وأجلس معه بعض الوقت، وبعيدًا عن الحكايات الكثيرة التى كان يجيد سردها فى اندهاشات لا تتوقف، وبين هذا وذاك من الأخبار، كانت وظيفته أن يتلقى كمية تلغرافات آتية من خارج مصر، ومهمته أن يقرأ العناوين، ويضعها فى المكان الجغرافى الذى تخصه، ولا يقتصر إبراهيم على ذلك الأمر، ولكنه كان يقرأ التلغرافات بعناية فائقة، دون أن يفقد الاندهاش المتكرر المثير، ويقول لى كلما قرأ واحدًا من تلك التلغرافات: «بص يا شعب، وشوف بلاغة المصريين، شوف الاقتصاد والتكثيف فى الكلام»، ثم ينظر لى بتيه وهو معجب بإحدى فقرات أحد التلغرافات، ويقول: شوف الشاب ده وهو بيقول لخطيبته فى افتتان غرامى مضمر: «يا بنت عمى، وبنت أهلى الكرام»، شوف البلاغة اللى جوه الكلام، على فكرة يا شعب، أنا اتعلمت من الناس دى، اللى ما عرفتش أتعلمه من هنرى لوفيفر وجورج لوكاتش اللى أنتم داوشينا بيهم»، وكانت الأحاديث تذهب وتجىء بينى وبينه، فى ظل ناس من زملاء عمارة الأوتو يمرون عليه صائحين بمرح: «إزيك يا أستاذ إبراهيم، وكان يرد عليهم بما يشى بكثير من المودة والألفة التى كان يتمتع بها كثيرًا، تلك الألفة هى التى كانت تفرض نوعًا من القبول الدائم والمفرط له عند كل أبناء جيلنا، وفى العدد المقبل نكمل حديثنا عن أستاذنا وعمنا إبراهيم أصلان فى ذكرى ميلاده التسعين.