تفكيك الوهـم.. الأشرار يدخلون الجنة أيضًا!

- الإنسان الذى يُعتبر صالحًا فى نظر نفسه أو مجتمعه قد يُنظر إليه كشخص شرير فى رواية أو تجربة شخص آخر

- قد يكون الشر لعنةلكنه فى الوقت نفسه علامة على إنسانية الإنسان

يقول المثل الشعبى القديم: «ابقَ حيث الغناء، فالأشرار لا يغنون». غير أن الواقع يضعنا أمام مفارقة مربكة: هل حقًا الأشرار لا يغنون؟ أليس فى تاريخ الفنون والأدب ما يكشف أن كثيرًا من المبدعين- وربما عباقرة- حملوا فى داخلهم قسوة أو ميلًا إلى الشر؟ نجيب محفوظ وصف الأشرار فى روايته «الحرافيش» بأنهم «معلمون قساة وصادقون»، كاشفًا عن الجانب المركّب فى طبيعة الشر، الذى لا يُختزل فى صورة واحدة، بل يتلبّس وجوهًا متناقضة لا تخلو أحيانًا من صدق.

قد يكون الشر لعنة، لكنه فى الوقت نفسه علامة على إنسانية الإنسان؛ لأنه يعكس قدرته على الاختيار. فبمقدار ما يبدع فى الخير، يستطيع أن ينحرف إلى الضد.

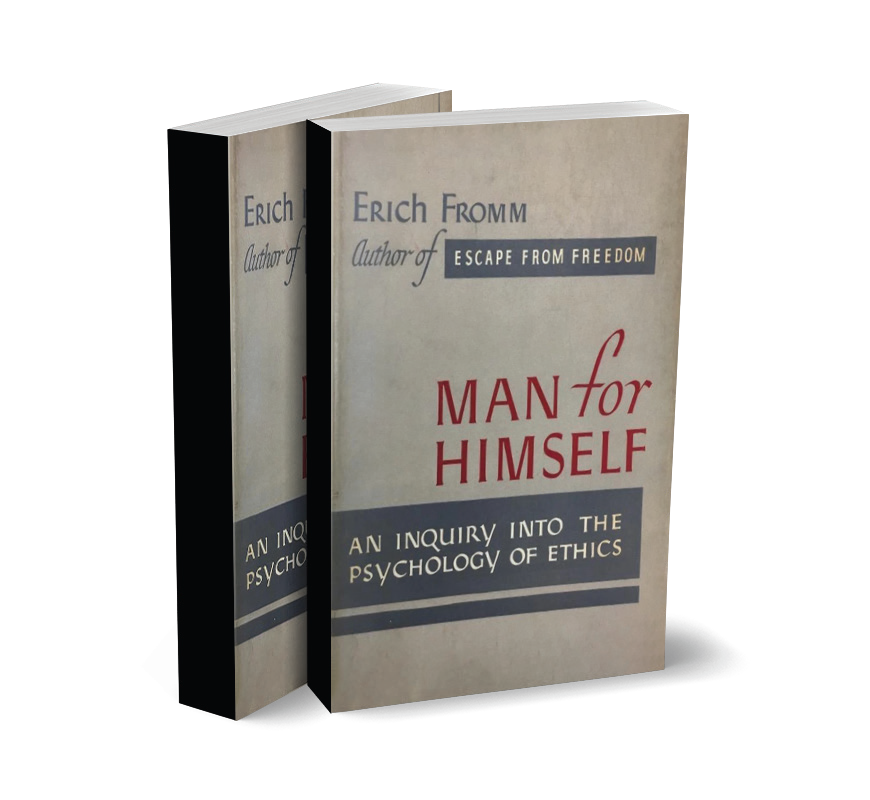

وقد عبّر فلاسفة ومفكرون عن هذه الفكرة بطرق مختلفة: رأى أوجسطين/ أوغسطينوس أن الشر ليس جوهرًا قائمًا فى ذات الإنسان، ومع ذلك اعتبر أن قدرة البشر على اختيار السوء هو تعبير عن حرية إرادتهم. أما سارتر فقد وضح من خلال فلسفته الوجودية أن الإنسان محكوم بالحرية، حيث إن وجوده مشروط بالقدرة على أن يختار، خيرًا كان أو شرًا. بينما رأى إريك فروم أن الميل إلى التدمير ليس قدرًا محتومًا، بل قرار يتخذه الفرد حين يسىء استخدام طاقته.

والسؤال يظل مطروحًا: هل يولد الإنسان حاملًا للشر؟ أم أن الشر دخيل على فطرته التى تميل إلى الخير؟ هذه المعضلة سعى الفيلسوف وعالم النفس الألمانى إريك فروم «١٩٠٠-١٩٨٠» إلى تفكيكها فى كتابيه «جوهر الإنسان بين الخير والشر» و«قلب الإنسان وقدرته العبقرية على فعل الخير وفعل الشر». ففيهما قدّم رؤية عميقة تكشف ازدواجية الكائن البشرى: طاقة هائلة على الحب والبناء، وقابلية للتحول إلى قوة تدمير وخراب من جهة أخرى.

مخالفة القوانين الكونية

اعتبر المصريون القدماء أن الشر ليس جزءًا من طبيعة الإنسان، بل سلوكًا ينشأ عند مخالفة ماعت، أى النظام والتوازن والعدالة الكونية. أى فعل يظلم أو يعتدى على الآخرين والطبيعة يُعتبر شرًّا، بالتالى كان الشر مرتبطًا بالفوضى وعدم الانسجام مع النظام الكونى ومخالفة القوانين الاجتماعية، وليس بكون الإنسان شريرًا بالفطرة.

أما سقراط، الذى عاش قبل الميلاد، فشارك المصريين الرأى فى أن الإنسان ليس شريرًا بالفطرة، لكنه أرجع مصدر الشر إلى الجهل، معتبرًا أن الخطأ والشر يحدثان عندما يفتقر الإنسان إلى المعرفة. بمعنى آخر، الفوضى الداخلية للإنسان ليست طبيعة خبيثة، بل غيابًا للفهم الذى يوجه الإنسان نحو الخير.

الشر كضرورة حضارية

فى أعقاب الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا عام ١٩٤٧، طرح إريك فروم فى كتابه «قلب الإنسان» سؤالًا بدا حينها مرعبًا: كيف يمكن للبشرية، وهى تدرك أن اسلاح النووى يعنى الفناء، أن تواصل سباق التسلح كأنها تندفع طوعًا إلى نهايتها؟ لقد رأى أن الخطر لا يكمن فى الحرب وحدها، بل فى روح عصر يتنامى فيه شعور اللامبالاة بالحياة، حيث يُختزل الإنسان إلى ترس فى آلة صناعية باردة، فيتنامى شعوره بالقلق والاغتراب، وأحيانًا كراهية الوجود ذاته، موضحًا أن البشر أصبحوا يسيرون نحو التوحش أكثر مما ينحازون إلى الحياة.

هذه الأفكار التى دوّنها «فروم» قبل عقود لا تزال اليوم تضعنا أمام المعضلة نفسها: هل نمضى، فرادى وجماعات، نحو بربرية جديدة؟ أم أن فى داخل الإنسان ما يكفى من القدرة على استعادة نزعة الحب والبناء، وتجديد تراثه الإنسانى؟ سؤال يعيدنا إلى جوهر النقاش حول الشر، ليس فقط كفعل فردى، بل كخيار مصيرى يحدد مستقبل الحضارة بأسرها.

خطيئة آدم الآولى

العهد القديم لم يعتبر فساد الإنسان طبيعة أصيلة فيه، بل رأى أن عصيان آدم وحواء كان خطوة نحو الوعى والحرية، وبداية قدرة الإنسان على الاختيار بين الخير والشر. فكانت تلك اللحظة أشبه بالصحوة الأولى، التى فتحت أعينهما على معرفة الخير والشر، ليصيرا أحرارًا فى القرار، ومن بعدهما صار البشر جميعًا أمام الإمكانية نفسها: أن يختاروا بأنفسهم بين الخير والشر. غير أن المسيحية لاحقًا رأت أن ذلك العصيان خطيئة أصلية، وأن الخلاص لن يتحقق إلا بنعمة إلهية.

ففى العصور الوسطى المبكرة، تمحور الصراع بين الآراء حول تفسير الأسطورة التوراتية لخطيئة آدم، فرأى أوجسطين أن طبيعة الإنسان فاسدة منذ سقوط آدم وحواء، وأن كل جيل يولد ملعونًا نتيجة عصيان الإنسان الأول، وأن النعمة الإلهية وحدها، التى تنقلها الكنيسة وطقوسها، يمكن أن تنقذ الإنسان. أما بيلاجيوس، الخصم الكبير لأوجسطين، فكان يرى أن خطيئة آدم كانت شخصية بحتة ولم تؤثر إلا عليه، وأن كل إنسان يولد بلا فساد، وأن الخطيئة هى نتيجة الإغراء والمثال السيئ. وقد انتصر أوغسطين فى هذا الصراع لقرون عديدة.

ولكن إذا فندنا رؤية أوغسطين نجد أن الشر ليس جزءًا جوهريًا من الإنسان؛ أى أننا لسنا أشرارًا بالفطرة. بعد السقوط، أصبحت تميل طبيعتنا البشرية بسهولة نحو الشر، أى أن ميل الإنسان للخطأ موجود، لكن جوهره يظل قادرًا على الخير. وهنا تأتى أهمية حرية الإرادة: فالإنسان يختار بين الخير والشر، ولكى يستطيع فعل الخير الحقيقى يحتاج إلى النعمة الإلهية التى توجهه. بعبارة أبسط: الشر ليس ما نحن عليه، بل ما يمكننا فعله إذا لم نختَر الخير أو لم نتلقَّ توجيهًا صحيحًا.

ويعلّق «فروم» على ذلك بقوله: «وفقًا للفكر الرسولى، وبسبب طرد الإنسان من الجنة غدا الإنسان قادرًا على صنع تاريخه الخاص، وتطوير طاقاته البشرية، وتحقيق تناغم جديد مع أخيه الإنسان والطبيعة، كفردٍ كامل النمو بدلًا من التناغم السابق الذى لم يكن فيه فردًا بعد».

ومع تعاقب القرون، تباينت الآراء. هناك من تمسك بفكرة أن الشر مغروس فى صميم الإنسان، وهناك من رفض ذلك كليًا مثل «بيلاجيوس» الذى آمن بحرية الإرادة. ثم جاء عصر النهضة برؤية أكثر إنسانية، معتبرًا أن الشر ليس جزءًا من جوهر الإنسان، بل ثمرة ظروف قاسية، جهل أو قهر اجتماعى، يمكن تغييرها وتجاوزها بالمعرفة والعدل.

ومع ذلك، لم يكن انتصار الخير أمرًا مضمونًا. يوضح «فروم» أن الإنسان إذا استسلم للشر ازداد قسوة، حتى يعجز قلبه عن التوبة أو التغيير. والعهد القديم نفسه يقدّم شواهد على ذلك، إذ يعرض صورًا للشر لا تقل عن صور الخير، ولا يستثنى حتى شخصيات رفيعة مثل النبى داوود من الوقوع فى الخطيئة وارتكاب الشر.

أما فى التصور القرآنى، فلا يُولد الإنسان شريرًا، بل مكرَّمًا ومخلوقًا فى «أحسن تقويم». ومع ذلك، وُهب الحرية ليختار بين طريقين: الخير والشر، البركة واللعنة، مع احتمالية انقياده لهواه. ولأنه كائن حر، يبقى الشر جزءًا من امتحانه فى الحياة. كذلك هو نسبى؛ ما يراه الإنسان «شرًا» قد يحمل فى طياته خيرًا أكبر، وما يبدو مأساة قد يكون سبيلًا إلى وعى أعمق أو رحمة أوسع. وبذلك يظل الشر علامة على حرية الإنسان ومسئوليته، لكنه ليس قدرًا محتومًا، إذ يفتح له الله دائمًا بابًا للعودة والتوبة.

هذا السجال حول طبيعة الشر لم يبقَ شأنًا لاهوتيًا فقط، بل انتقل إلى الفلسفة والفكر الحديث حيث اتخذ أبعادًا جديدة.

كيف يرى الفلاسفة الشر؟

توسعت القراءة الفلسفية للشر فى الفكر الحديث بعيدًا عن التأويل الدينى. فلم يعد مجرد مسألة دينية أو عقوبة سماوية، كما كان فى النصوص القديمة، بل أصبح مرآة لفهم الطبيعة البشرية نفسها. وعندما انتقل النقاش إلى ميادين الفلسفة وعلم النفس الاجتماعى، تحول الشر إلى ظاهرة إنسانية قابلة للتحليل: انعكاس لانغلاق الروح، للاغتراب عن الآخرين، أو لهيمنة الظروف الاجتماعية والسياسية على الفرد.

يرى «هوبز» -أحد أبرز فلاسفة القرن السابع عشر- أن الإنسان بطبيعته ميال إلى الصراع، وأن الشر تعبير عن الرغبة فى السلطة والبقاء. أما «كانط»، فاعتبر أن الشر خيار واعٍ يعكس الانحراف عن الواجب الأخلاقى. «نيتشه» ذهب إلى أبعد وأجرأ من ذلك، معتبرًا أن ما نسميه «شرًّا» أحيانًا ليس إلا قوة إبداعية ورفضًا للقيود الاجتماعية، وانعكاسًا للحرية الفردية التى تتحدى الأخلاق التقليدية.

فى القرن العشرين، قدّمت الفيلسوفة اليهودية «هانا أرندت» مفهوم «الشر العادى»، مشيرة إلى أن البشر العاديين قادرون على ارتكاب أفعال شريرة عندما يغيب عنهم الوعى الأخلاقى. بمعنى آخر، الشر عند «أرندت» ليس فطرة أو طبيعة، بل غياب للأخلاق والضمير.

أما إريك فروم كان من أبرز من أعاد تشكيل مفهوم «الشر» فى منتصف القرن العشرين، حين رأى أنه ليس قدرًا محتومًا، بل اختيارًا يعكس استخدام الإنسان لحريته، حتى فى أفعال التدمير والخيانة والظلم. بهذا الانتقال، صار الشر علامة على الحرية ومسئولية الإنسان، وأصبح موضوعًا حضاريًا، يضعنا دائمًا أمام سؤال محورى: كيف نختار أن نعيش، بين طريق الحب والبناء أو طريق الدمار؟.

كل هذه القراءات تؤكد أن الشر ليس مفهومًا واحدًا؛ بل هو انعكاس للحرية البشرية، وللسياق الاجتماعى والثقافى، ولقدرة الإنسان على الاختيار.

ماذا يقول علم النفس؟

تُبين الدراسات التحليلية النفسية، حسب «فروم» فى كتابه، أن الشخص الناضج والمُنتج نادرًا ما يتحرك بدافع الانتقام، مقارنًة بمن يعانى صعوبة فى العيش باستقلالية ويشعر بأن حياته بلا معنى. هؤلاء يميلون إلى حصر وجودهم فى الرغبة فى الانتقام، والتى تصبح فى حالات المرض النفسى الشديد هدفًا بحد ذاته، إذ يشعرون بأن تقديرهم لذاتهم، بل وحتى هويتهم، مهدد بالانهيار فى غياب هذا الانتقام.

كما تُظهر الدراسات أن الجماعات الأكثر تراجعًا فى الجوانب الاقتصادية والثقافية، مثل الطبقات الوسطى والدنيا فى الدول الصناعية، غالبًا ما تكون مركز مشاعر الانتقام والعنصرية. وعليه، هناك علاقة قوية بين مشاعر الشر والانتقام وبين الفقر الثقافى والاقتصادى، وهو ما يتقاطع إلى حد كبير مع رؤية سقراط بأن الجهل يقود إلى الشر.

كما طرح «فروم» فى كتابه رؤية فرويد، الذى حلل الإنسان كمسرح لصراع دائم بين قوتين داخليتين متساويتين: غريزة الحياة وغريزة التدمير. فهو ليس طيبًا أو شريرًا بطبيعته، بل مدفوعًا برغبتين متناقضتين؛ الأولى تدفعه نحو البناء، والثانية نحو الإيذاء والتدمير، سواء تجاه الآخرين أو الذات.

هذا التوتر الداخلى ليس مجرد فكرة فلسفية، بل يشكل جوهر الأخلاق والاختيار الإنسانى. ففى قلب كل إنسان صراع أبدى بين الخير والشر، وبين الرغبة فى الحياة والرغبة فى الهدم والتدمير.

والسؤال الأكبر يبقى: كيف يمكن مواجهة ميولنا المدمرة وتحويلها إلى قوة بنّاءة تصنع حياة ذات معنى بدلًا من الخراب؟ فى هذا الصراع تتجلى الإنسانية فى أبهى صورها، حين يختار الإنسان الخير رغم ميله للشر.

أنواع الشر والعنف

طرح إريك فروم فى كتابه رؤية حول أنواع الشر والعنف، مقسمًا إياها إلى أربعة أشكال رئيسية: عنف تفاعلى، انتقامى، تعويضى، وعنف ناتج عن التعطش للدم. العنف التفاعلى، هو دفاع فطرى عن الذات، حين يسعى الإنسان لحماية حياته أو حريته. يبدو هذا العنف عقلانيًا، مرتبطًا بالبقاء، لكنه يختلف تمامًا عن العنف

الانتقامى، الذى يولد بعد الأذى ويصبح وسيلة لاسترجاع الذات أو لتحقيق العدالة.

ثم هناك العنف التعويضى، الذى ينشأ من الضعف أو الشعور بالعجز. هنا يسعى الإنسان لتعويض فقدانه للسيطرة واستعادة إحساسه بالقوة. فيلجأ إلى التدمير ليشعر بالقوة والسيطرة ولو مؤقتًا. وعليه، فإن كل سلوك عنيف يعكس صراعًا داخليًا: الإنسان يريد أن يخلق شيئًا ذى معنى، وإذا لم يستطع، يدمّر من حوله، كأنه يرد على الحياة عن طريق القوة أو السلاح.

وأخيرًا، التعطش البدائى للدم، وهو العنف الغريزى المرتبط بالجانب الحيوانى للطبيعة الإنسانية، يظهر فى الحروب، فى الخيال، أو فى أحيان نادرة من المرض العقلى الشديد. وتاريخيًا، نجد أمثلة على ذلك فى المجتمعات القديمة، مثل التضحيات البشرية. فكان القتل حينها وسيلة للانتقام أو إثبات القوة والهوية.

هكذا، يقدم «فروم» فهمًا عميقًا لأنواع الشر والعنف، مؤكدًا أنها ليست دائمًا فعلًا إراديًا شريرًا، بل أحيانًا انعكاس للحاجة الإنسانية إلى القوة، السيطرة، أو البقاء، أو للتعبير عن الغريزة الكامنة فى طبيعتنا. ولكن فى الوقت نفسه قد تتحول فى بعض الأحيان إلى طاقة مدمرة.

أنت شرير فى رواية أحدهم!

فى النهاية، يمكن اعتبار الشر أنه نسبى بطبيعته؛ فالإنسان الذى يُعتبر صالحًا فى نظر نفسه أو مجتمعه، قد يُنظر إليه كشخص شرير فى رواية أو تجربة شخص آخر. هذا يذكّرنا بأن الشر ليس دائمًا قيمة مطلقة، بل يعتمد على وجهة النظر والسياق. فالأفعال نفسها قد تُفسر بطرق متباينة: ما يراه شخص عملًا بطوليًا قد يراه آخر خيانة، وما يراه البعض رحمة، قد يراه آخر ضعفًا أو استغلالًا. هذا الطابع النسبى للشر يعكس تعقيد العلاقات الإنسانية، ويبيّن أن فهمنا لما يُسمّى «شرًّا» يتأثر بالتاريخ، والثقافة، والخبرة الشخصية. حتى الأفعال الطيبة أحيانًا يمكن أن تُفسر على أنها شر، حسب منظور الآخرين ونتائج الأفعال، ما يجعل تقييم الشرّ دائمًا مسألة تأملية ونسبية.