فى نصوص منشورة لكنها غير منتشرة

عندما بكى الغيطانى بين يدى الرسول الأعظم

- مع بداية انتظامى فى الطواف إنما كنت أنتظم فى طابور عمره أربعة عشر قرنًا

- فى الطواف فى فترات بقائى فى المسجد الحرام كنت أنوء بالحر الشديد

- لقد عرفت فى حياتى أنواعًا شتى من البكاء ولكن دموعى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مستعصية على أى تفسير

- الوقوف بعرفة أهم شعائر الحج على الإطلاق قال النبى العظيم «الحج عرفة»

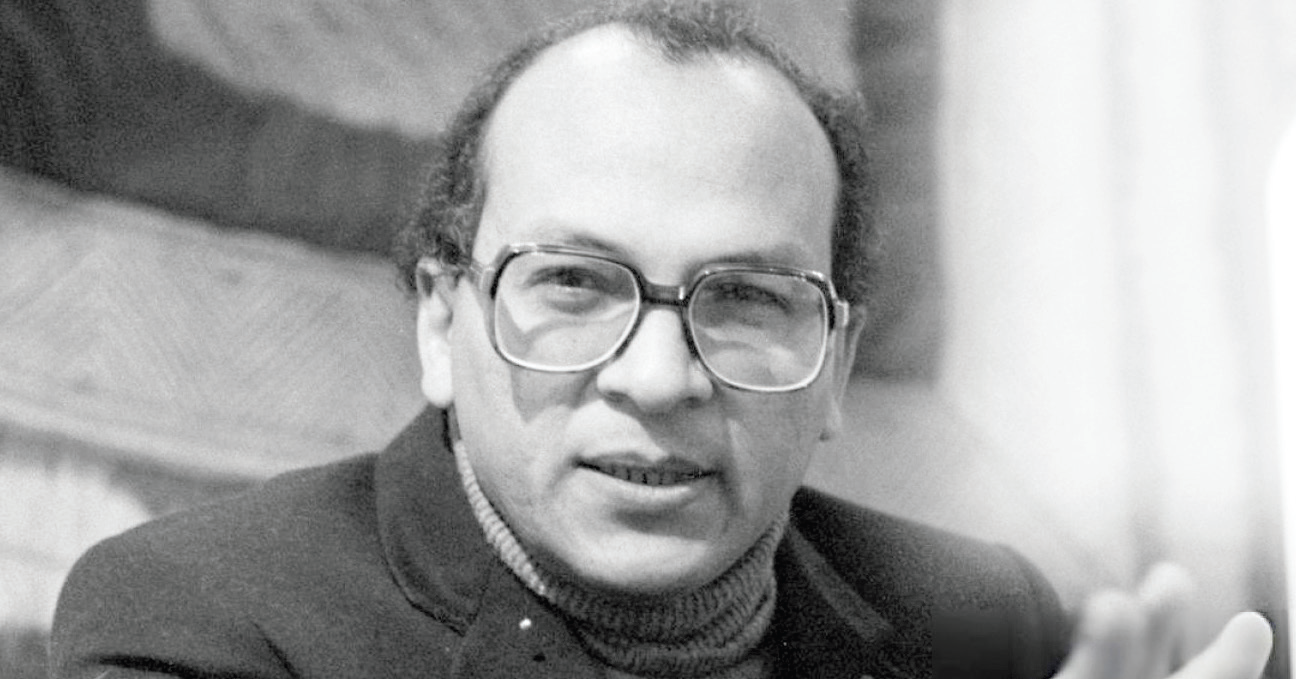

فى العام 1992 أدى الكاتب الكبير جمال الغيطانى فريضة الحج للمرة الأولى، سبق وأدى العمرة قبل ذلك بسنوات، لكنه هذه المرة وهب نفسه ومشاعره للفريضة التى كتب فيها نصوصًا، كانت عبارة عن رسائله من الأراضى المقدسة إلى جريدة الأخبار التى نشرتها بين شهرى يوليو وأغسطس 1992.

رسائل الغيطانى الصحفية لم تكن مجرد تقارير يصف فيها ما يراه، لكنها كانت نصوصًا أدبية رائقة وصافية تعكس مشاعره وتنطق بخواطره، وهنا نعيد بعضًا من هذه النصوص التى كتبها الغيطانى، ولم يهتم فيما يبدو بنشرها فى كتاب بعد ذلك.

الطواف: من القدوم.. إلى الوداع

مكة، اليوم سبت، الخامس من ذى الحجة، الوقت ليل، ترتفع أصواتنا بالتلبية، بينما يزداد اقترابنا من المركز، من لب القلب، من البيت المعمور، نتأهب لأداء العمرة قبل الدخول فى مناسك الحج، مداخل المدينة المقدسة لا تنبئ بالزحام الرهيب الذى حدثونا عنه أثناء إقامتنا فى جدة، يقدر عدد الحجاج هذا العام بثلاثة ملايين.

تطلعت إلى الأمام، منتظرًا لحظة ظهور مآذن المسجد الحرام، مع الاقتراب ترتفع الكثافة الإنسانية، الجميع فى لباس أبيض، سواء كانوا محرمين أو يرتدون ثيابهم العادية، أعرف الطريق، جئته عام ستة وثمانين وتسعمائة وألف لأداء العمرة.

أرى بعض مآذن الحرم، أتوثب، أتحفز، أتطلع، تعلو الأصوات بالتلبية، تتوالى الطرق العلوية والأنفاق التى فتحت فى الجبال الصخرية لمسافات طويلة حى تسهل عملية المرور وانتقال الحجاج، ومع كل هذه الجهود فإن الزحام يستدعى إلى الذهن يوم الحشر.

على مقربة من الحرم تغادر السيارات، ألاحظ أن بعض الحجاج خاصة من شرق آسيا يضعون كمامات على وجوههم، الزحام شديد لكننى كنت مستغرقًا فيما أنا مقدم عليه، وفى لحظة خاطفة، عابرة، مرت بى أثناء عبور السيارة أحد الجنود المحيطة بالحرم، فى لحظة معينة أشرفنا على ساحة فسيحة، لا أدرى حتى الآن إذا كانت جزءًا من الحرم أو خارجه، كانت مزدحمة بعدد هائل من البشر. كلهم يرتدون البياض، وهو لون الثياب بين الجموع، أما الوجوه فبدت مجرد علامات دائرية يعلوها لون الشعر الأسود، لحظة وقوع بصرى على المشهد شهقت، وحتى الآن لا أدرى هل اللحظة حقيقية أم أنه إشراف خاطف بدأ مع اقترابى من المركز من اللب، قبل أن أوغل وأصبح مجرد علامة فى هذا الخضم الهائل، فننفى الفردية، وتتحقق الإنسانية مع الاقتراب من البيت العتيق والطواف به.

أربع مرات جئت إلى المسجد الحرام من نفس الجهة قبل الشروع فى الطواف، طواف العمرة، طواف القدوم، طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة والنفور إلى مزدلفة فمنى، طواف الوداع.

فى كل مرة أنتظر اجتياز الأعمدة، ولحظة وقوع بصرى على الكعبة لأول مرة، وفى كل مرة كأنه قدوم جديد، يتوقف لحيظات، هذه الحركة الدائرية لآلاف البشر، القادمين من كل صوب، تحركهم تلك المشاعر المتأججة، والوجد القديم، البعض يجد لها تفسيرًا، والبعض يمارسها كطقوس دون أن يفهم مدلولاتها، والبعض يسلم أمره كله إلى اللحظات وما يكون منها ومنه، وبالنسبة لى، كنت مجمعًا لهؤلاء معًا.

وعندى أثناء الاقتراب يقين أن ثمة من يرقبنى ويرانى وأننى كلما دنوت، كلما قوى الحوار، وزادت المواجيد.

قال الصوفى العظيم الشبلى لصاحبه وهو يحاوره: لبيت؟

قلت: نعم

فقال لى: وجدت جواب التلبية بتلبيتك مثله؟

قلت: لا

فقال: ما لبيت.

ولكن بالنسبة لى مع اقترابى من النقطة المحاذية للحجر الأسود، حيث أبدأ طوافى، كان ثمة وشائج قوية وهائلة بينى وبين هذا البيت.

ليس هذا مجرد بناء من حجر، لكنه تلخيص لما كان وما سوف يكون.

هنا الأصل لصور طالعتها منذ أن تفتحت مسام وعيى على الدنيا، صوت الأذان الذى ترسب فى وجدانى منذ الطفولة إنما هو دعوة للتوجه إلى هذا البيت، إلى صاحبه، إلى الله، الصورة محفورة مترددة مع كل خطوة من العمر، رأيتها فى الصور المعلقة، منسوجة فوق أبسطة الصلاة، فى حنين يوحى إلى المجىء، إلى الوجود فى هذا المكان، ما من موال أو غناء شعبى مصرى إلا ويفيض وجدًا وشوقًا لزيارة البيت، والنبى العظيم.

أبدأ طوافى، لماذا يخفض الإنسان رأسه تلقائيًا، وإذا رنا وتطلع فإنما على استحياء، من جميع أنحاء الدنيا يتوجه المسلمون إلى قبلة البيت، يضبطون الميقات، ويحددونه بالخرائط، بالآلات التى لم يتوقف تطورها قط لتحديد أدق توجه صوب القبلة، ولكن.. هنا يتحول الكون كله إلى قبلة، إذ تبدأ الصلاة تتحلق الصفوف دائرية، حول المركز، المركز المرئى واللامرئى، أرى صفوف المصلين، الركع السجود حول الكعبة، أنتظم بينهم، ثم أراهم حول الكوكب الأرضى، تتسع المسافات، وتقوم مناطق يصعب اجتيازها، ولكن فى كل لحظة ومع اختلاف المواقيت، تتحفر جباه عظماء وبسطاء فى الأرض متوجهة صوب هذا البيت.

القلب فى أقصى درجات الحضور مع الله، والحزن شفيف، والأمل قوى، مع بداية انتظامى فى الطواف، إنما كنت أنتظم فى طابور عمره أربعة عشر قرنًا لم تتوقف حركته قط منذ نزول الرسالة. طابور طاف فيه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والصحابة، والأولياء، وكرام الخلق، بحر متدفق من الأزل إلى الأبد وما أنا إلا نقطة فيه.

السعى من الله وإلى الله

يومًا ما جرى ذلك، فى الزمن العتيق المنصرم، يوم يصعب تعيينه الآن، وقع هذا المشهد الذى يتكرر يوميًا آلاف المرات، ويؤديه الحاج والمعتمر، فكأنه استعادة لما كان، وإحياء للذكرى، وتجديد للعبرة.

يومًا ما قبل ظهور مكة إلى الوجود كمدينة، جاء نبينا إبراهيم بزوجته هاجر وابنها الرضيع إسماعيل، تركهما عند البيت وليس بالموضع أحد، ولا ماء، وضع إلى جوارهما جرابًا فيه تمر وسقاية فيها ماء، استدار مبتعدًا عنهما فتبعته الأم: قالت: يا إبراهيم أين تذهب؟ هل تتركنا فى هذا الوادى الذى ليس فيه أنيس ولا شىء؟ كررت ذلك مرارًا، وهو لا يلتفت إليها ولا يجيبها، وعندما قالت: أمرك الله بهذا؟

قال: نعم.

قالت مستسلمة: إذن لن يضيعنا.

ثم رجعت إلى ابنها الرضيع، انطلق سيدنا إبراهيم حتى إذا توارى عنهما وراء ثنية من الأرض، استقبل بوجهه البيت ثم دعا ربه قائلًا: ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون».

راحت الأم ترضع ابنها وتشرب من الماء، حتى إذا نفد ما فى السقاية عطشت وعطش الابن، راحت تنظر إليه يتلوى متألمًا، والظمأ فى الوادى الحار الذى تحيطه الجبال الصم، القاتمة، شديدة الوعورة، عذابه مضاعف.

لم تحتمل الأم، فانطلقت هائمة مبتعدة عنه، ربما تتحمل هى ظمأها، ولكن إسماعيل الرضيع الصغير؟ إننى لا أتخيل صرخاته وعذابه فى الوادى القفر المجدب، وأتخيل آلام أمه هاجر.

فى الطواف فى فترات بقائى فى المسجد الحرام كنت أنوء بالحر الشديد، أقوم لأشرب من ماء زمزم المثلج الذى أصبح فى المتناول أينما وليت وجهك فى المسجد، كنت أشعر بهبوط قواى، وبدء وهنى، كنت إذ يدركنى الإرهاق أستعيد ذلك اليوم النائى، عندما كان المكان مجردًا من كل عون، أو أثر بشرى، وأحاول أن أتخيل من موقعى الأمن من عذاب الابن الرضيع ولهفة الأم.

اتجهت هاجر إلى مرتفع صخرى، ارتقته، تطلعت من فوق الصفا إلى الأرض المحيطة علها تجد عونًا، لكن لا أحد، نزلت من الصفا إلى الوادى، رفعت ذراعها، سعت بتثاقل، سعى الإنسان المجهد، حتى إذا تجاوزت الوادى وصلت إلى المروة، وقفت على صخرها أحالت النظر، لكنها لم تر مخلوقًا، ما من معين، عادت تسعى إلى الصفا، ثم إلى المروة، أم ملهوفة ظامئة، متعبة، وليدها يدنو من الموت على مرأى منها.

سبع مرات سعت بين الصفا والمروة، حتى إذا بلغت المروة سمعت صوتًا، جاء فى صحيح البخارى عن ابن عباس أنها رأت ملكًا، وأنه كان يقف عند موضع زمزم، وكان يضرب الأرض بجناحه فيتفجر الماء.

أما ما سمعته من أبى منذ طفولتى وما يتناقله قومى، فإن إسماعيل عندما اشتد به الظمأ، راح يضرب الأرض بعقب قدمه، وفى إحدى هذه الضربات تفجر الماء، وهكذا ظهرت بئر زمزم إلى الوجود، وهكذا بدأ إعمار مكة.

حتى نتخيل منزلة تلك البئر المقدسة، يجب أن نعرف وعورة البيئة المحيطة بها، وكثيرًا ما رددت الطرف فى الجبال القاسية المحيطة بمكة، مرددًا بينى وبين نفسى أن إحدى دلائل عظمة رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، أنها نزلت بكل أبعادها الإنسانية العالمية فى هذا القفر، وتلك الطبيعة الموحشة، هنا عانت الأم، وتألمت، وسعت من أجل ابنها، من أجل استمرار الحياة، من أجل التغلب على العدم ومقاومته، ومع انتهاء سعيها تفجر الماء، واستمرت الحياة.

النفرة الكبرى من عرفة إلى الرجم

لحظات لا تنسى، لن تمحى أبدًا من ذاكرتى، عندما بدأت النفرة، حقًا ما أقوى دلالة اللفظ المستخدم من قديم الأزل، ليس الحركة، أو التوجه، أو الانتقال، إنما النفرة.

أكثر من مليونى حاج أتموا وقوفهم بين يد الله فوق عرفات.

بعد تمام الغروب، يبدأ تحركهم عبر الطرق المرصوفة، ودروب الجبال وشعابها، قاصدين المزدلفة.

بالنسبة لى كان داخلى شعور بالانتصار على الذات، كان اليوم شاقًا فى حره، وزحامه، وجموعه، وعند الظهر مرت لى لحظات بدأت خلالها أهوى فى جب سحيق، ربما لغزارة العرق وتفصده ونفاد أو قلة ما يحويه الجسد من ملح، ولكن ساعات الحر الصعبة ولت، ومع الغروب ساد صمت عميق، وبدأت ظلال نسمات ترفرف فوق المكان، ولكنها كانت جد شاحبة.

انتظرنا أكثر من ثلاث ساعات ليبدأ تحرك السيارات وسط طوفان هائل من مختلف المركبات، والبشر الساعين على أقدامهم مشيًا.

كان الليل عميقًا، وكان الحجاج فى ملابسهم البيضاء يتحركون فى كل اتجاه يؤدى إلى المزدلفة، طوابير متدفقة من حجاج شرق آسيا، النساء منهن علقن قطعًا صغيرة من القماش على ظهورهن، تحمل اسم المطوف خوفًا من التيه، الإيرانيون لهم حركتهم الجماعية التقليدية، كذلك الأفارقة، حتى فى الطواف.

الكل نافر، متجه إلى المزدلفة، هذا تفرق بعد جمع، صحيح أن الكل يتجهون لإتمام مشاعر الحج المتبقية، ولكن أهم شعيرة تمت، حيث يجتمع الجميع فى مكان واحد وزمن واحد، الآن وصل البعض بالفعل إلى المزدلفة، والآخرون ما زالوا يسعون إليها، وبعد منتصف الليل يبدأ رجم إبليس، ولكن هذا كله سوف يتم على دفعات، ينقسم الجمع الكبير إلى مجاميع متفرقة فى المكان والزمان، أليس فى ذلك شبه آخر بدورة الحياة الأزلية، والأبدية تجمع بعد تفرق، ثم نفرة كبرى إلى التفرق من جديد، كل يمضى إلى أجل مسمى.

فى الطريق إلى المزدلفة وبعد الوصول إلى مشارفها، كنت أتأمل كثافة الجمع الذى سبقنا، بعضهم استقر تمامًا، سياراتهم إلى جانب الطريق، وأخرج مقاعد صغيرة، ومعدات طهو طعام.

متى وجدوا الوقت الكافى للوصول إلى هنا؟

أخيرًا وصلنا المزدلفة، كانت الساعة حوالى العاشرة ليلًا، الخلاء فسيح، والليل فوقنا وحولنا، أدينا صلاة العشاء، وبعد انتصاف الليل انطلقنا من جديد إلى منى لنرجم العقبة الكبرى.

كانت العربات تنفث دخان عادمها فى وجوهنا، ومع الحر يصعب التنفس أحيانًا، لمحت جنود الشرطة وحجاجًا آسيويين يرتدون كمامات بيضاء، بعد يومين من الإقامة فى منى اضطررت إلى وضع كمامة على أنفى بسبب كثافة الروائح الكريهة، كنت أحمل كيسًا صغيرًا جمعت فيه أكثر من مائة وعشرين حصاة صغيرة من أرض المزدلفة، المفروض أننى سأحتاج إلى تسع وأربعين حصاة، الليلة أستخدم سبعًا، واليوم الثانى واحدة وعشرين لرجم العقبة الكبرى والوسطى والصغرى، ومثلها فى اليوم الثالث، ولأننى سأنوب عن زوجتى حتى أجنبها مشقة الزحام جمعت مثلها وعددًا آخر زيادة للاحتياط.

عمود من الحجر شبه دائرى تحيطه دائرة يصطف حولها الحجاج ويتزاحمون للرجم، تلك الصورة القديمة التى كنت أطالعها دائمًا فى الصحف أو المجلات أو الكتب التى تصور مناسك الحج.

اقتربت على مهل من العقبة الكبرى، رمز إبليس الأكبر، لم يكن الزحام شديدًا طبقًا للصورة التى حدثنا بها البعض، ما زال الحجاج يتدفقون، وكثيرون يفضلون قضاء الليل فى المزدلفة، طبعًا اتجهت مع الزملاء إلى حيث يتجمع الحجاج للرجم، أول ما ألمحته حركة الأيدى، من الأمام إلى الخلف، حركة الرمى ذاتها تتردد من آلاف الأيدى، كانت الجمرات تتجه كلها صوب عمود شبه مستدير، لكنه مجرد عمود تحيط به عشرات الأعمدة التى تشكل قوائم الجسر أو الكوبرى الممتد، الكوبرى حديث التصميم، والأعمدة الخرسانية التى يقوم عليها حاصرت الرمز الأصلى، صحيح أن العقبة الكبرى بقيت بلون الحجر الطبيعى لكن الجسر ضغط عليها وناء بكلكله وأعمدته، وهذه الحالة نفسها بالنسبة للعقبتين الأخريين.

عندما يرمى الحاج الجمرات باتجاه رمز الشيطان، فإنما يقوم بعملية رمزية تعنى أنه يرمى ذنوبه عنه وما اقترفه، كما أنه يربى فى نفسه وينمى معنى مخالفة شيطان النفس والابتعاد عن مسالك الشر والأذى، إذن الرجم عملية رمزية، سواء كان لإبليس أو لمن ساءت سيرتهم وارتكبوا قبيح الفعال فى حق المؤمنين، أو وقفوا ضد خير الإنسانية.

الوقوف بين يدى الله فوق عرفة

لا أدرى كم مرة دعا لى الأحبة بالوقوف على عرفة؟ منذ طفولتى والدعاء يتردد على مسمعى، والأمنية تنطق ممن يكنون لى جميل الود، ها هو الزمن يدور دورته، واليوم الأربعاء التاسع من ذى الحجة، عام اثنتى عشرة وأربعمائة وألف من الهجرة، أتأهب للصعود إلى عرفة.

لم يكن الدعاء عبثًا، فالوقوف بعرفة أهم شعائر الحج على الإطلاق، قال النبى العظيم «الحج عرفة».

فى الصباح الباكر بدأ تحركنا من منى بعد صلاة الفجر، كانت الطرق المؤدية إلى عرفة تغص بزحام السيارات، عربات من كل نوع، بعضها مغلق تمامًا، مكيف، وبعضها نوافذه مفتوحة مثل سيارتنا التى خلت من جهاز تكييف، وكان البقاء داخلها معاناة صعبة، هذا اليوم بالذات من أشد الأيام حرارة.

كان زحام السيارات رهيبًا، ولأننا استيقظنا مبكرين، أمكن لنا دخول عرفة، وكان كثيرون من الحجاج يمشون على أقدامهم فى تجمعات كبيرة، وهناك من يؤدى المناسك كلها سيرًا على قدميه من مكة إلى منى إلى عرفة، تمامًا كما كان الأوائل يفعلون، والمشكلة تأتى من اختلاط المشاة بالعربات، مما يؤدى إلى توقف المرور تمامًا.

وخلال هذا الزحام نسمع صفارة تعوى، عربة شرطة أو إسعاف، ويبدو صوتها مضحكًا، فمن يفسح لمن فى هذا الحشر العظيم؟

مع دخولنا عرفة رأيت حجاجًا يقفون فوق صخور الجبل، تحت القيظ، وقد فردوا مظلاتهم البيضاء، وكان بعضهم يقف فوق نقاط يحار المرء فى كيفية وصولهم إليها، مررنا بمسجد نمرة، البناء مملوكى الطراز، تمت عناصره إلى زمن السلطان قايتباى، بالطبع تم تجديده خلال السنوات الأخيرة وتوسعت، وتكييفه بالكامل، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤدى الصلاة فى هذا الموضع.

أخيرًا بعد ثلاث ساعات تقريبًا من ملازمة العربة التى تحول فراغها الداخلى إلى ما يشبه الفرن، وصلنا إلى المكان المخصص لنا، انفصل الرجال عن النساء، نحن فى خيمة وهن فى خيمة، لاحظت خلو الخيام من أجهزة التكييف، مع أنها خيام مغلقة تمامًا، معدة لتركيب تلك الأجهزة بها، وفيما بعد حدثنى بعض الأصدقاء الذين نزلوا بخيام مكيفة عن شكواهم من برودة التكييف وإصابتهم بالبرد، وكلما استعدت ساعات القيظ التى أمضيناها داخل الخيمة، شعرت بسرور لاجتيازى الظرف وتحملى هذا الحر الذى لم أعرفه من قبل، ولأننى عشت ظروفًا مناخية أقرب إلى نفس الظروف التى عاشها المسلمون الأوائل عند حجهم.

تنتشر الخيام حول مسجد نمرة، السيارات تزحم الطرقات، الحجاج فوق الصخور يمسكون مظلاتهم البيضاء فى مشهد انتشارهم كنت أرى معنى الوقفة.

الكل فى مكان واحد وزمن واحد، جميع الأجناس، هنا تنتنفى الفروق بين العربى والهندى والأوزبكى والأوربى المسلم، بصراحة أدركت هنا من خلال الواقع أن الدين أشمل وأعم وأكثر إنسانية، من أى دعوة أخرى، سياسية كانت أو فكرية.

هنا تسقط كل الحواجز والفروق، الكل فى ملابس الإحرام، إنه اليوم الوحيد الذى يجتمع فيه كل الحجاج، يتواجدون فيه معًا.

فى طواف القدوم والسعى لا يتواجد الكل معًا، إنما تجرى جميع شعائر الحج فى أوقات مختلفة، يقدم الحجاج على دفعات على مراحل إلى الكعبة، إلى مواقع رمى الجمرات، ولكن الشعيرة الوحيدة التى يجب أن يجتمع فيها جميع الحجاج معًا، هى الوقوف بعرفة.

هنا فوق جبل الرحمة وقف الرسول الكريم ليلقى خطبة الوداع والتى نزلت عليه فيها الآية الكريمة «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا».

نعم.. الحج عرفة.

كل المناسك الأخرى يمكن فى بعضها التقديم والتأخير، ويمكن فى بعضها الآخر أن يستعاض عنه بفدية أو بإنابة وتوكيل، عدا الوقوف بعرفة فإن له وقتًا محددًا إذا لم يلتزم به الحاج بطل حجه.

هنا فوق الصخيرات المحيطة بجبل الرحمة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلقى خطبة الوداع، هنا مشى وهنا وقف، وفى هذا الفراغ تردد صوته الكريم، فى كل مكان جاء إليه، كنت أتطلع إلى معالمه الأبدية، خاصة المرتفعات الصخرية وأردد بينى وبين نفسى، لقد رأى الرسول الكريم ما رأى، هنا ترددت كلماته فى خطبة الوداع، يقول فى بدايتها: أيها الناس اسمعوا قولى، فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا بهذا الموقف أبدًا، أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، إلى أن تلقوا ربكم.

داخل الخيمة انفرد كل منا بنفسه، يتلو القرآن الكريم، ويستدعى إلى ذهنه ما يريد أن يفضى به إلى ربه، أثناء جلوسى مرتلًا سورة الإخلاص اقترب منى حاج لهجته شامية، لحيته طويلة، كثة، أشار إلى خاتم زواحى «الدبلة»، قال: يا حاج.. هذا حرام.

تطلعت إليه صامتًا، قال بلهجة آمرة: استبدلها بالفضة.

تذكرت الآية الكريمة «ولا جدال فى الحج»، أومأت برأسى مرتين، انصرف عنى، رحت أتابعه، محاولًا طرد خاطر عنى: ألم يجد يوم عرفة إلا هذه الملحوظة الشكلية؟

عدت إلى تأملاتى الخاصة، وعند الأصيل خرجنا إلى الخلاء، توجه كل منا إلى جبل الرحمة، إلى جهته، فالوصول إليه كان مستحيلًا بسبب الزحام.

فى لحظة معينة تدفق قولى، كل ما اختزنته عبر حقب عمرى، فى تلك اللحظات ينتفى الوجود المادى يشف الإنسان، وهكذا يصير أكثر قربًا من ربه، كنت أنتقل من الخصوص إلى العموم، بدءًا من طلب الرحمة لوالدى وحتى طلب الرحمة للبشرية، والدعاء أن يصان وطنى، وأن يجنبه الله الشرور والفتن، وكان الفيض غزيرًا متدفقًا، فكان حضورًا خفيًا داخلى كان يملى على لسانى ما أقول، مالت الشمس، واكتست السماء لونًا شفقيًا بعد زوال زرقتها.

دارت محركات آلاف العربات تأهبًا للنفرة، للمضى إلى المزدلفة، لبدء الإفاضة، انتهى يوم عرفة، وبدأ استعداد هذا الحشد المهول لمفارقة المكان المقدس.

خلال اللحظات المستعادة قد يرى الإنسان ما لم يكن قادرًا على رؤيته، هكذا بدا لى وقوفى منفردًا قبل الغروب نائبًا منبتًا عن كل نظام أو واقع مادى، كأنى كنت خارج الأكوان كلها، على حافة الوجود أقرب ما أكون إلى الله، وقد بحت بكل ما تردد عندى، ما لم يسمعه منى بشر مثلى، ورغم انفرادى فى الوقفة فلم أكن سوى قطرة من بحر إنسانى يسعى إلى طلب الرحمة والمغفرة، وما من طريق إلى استدرار الرحمة من الله تعالى مثل اجتماع الهمم وتعاون القلوب فى وقت واحد، على صعيد واحد، وهذا لا يكون إلا عرفة.

السلام عليك ومنك.. يا رسول الله

سكينة وتأهب.. حالان غمرانى روحًا وجسدًا بمجرد نزولى المدينة المنورة، حتى إن خطوى تبدل إيقاعه، وصارت لنظراتى معان أخرى ومرام كثيرة، فكل هذه الجبال المحيطة رآها المصطفى بعينيه، وتلك الأرض وطأها بقدميه، فربما أضع عند المشى خفى فى المكان نفسه، وما تلك النخيل المتجاورة المتراصة إلا من نسل النخيل التى أظلت الرسول وصحبه يومًا، هذه النخيل التى تضفى بعدًا مكانيًا وزمانيًا على المكان كله، فتدنو به من طبيعة الواحة رغم البنيان الحديث، وتخرج بالوقت عن محدوديته، بما لها من حضور راسخ، ثابت، يشير إلى الأعالى بنعوقه واقترابه من علامة الوحدانية، ويتجاوز اللحظة الحاضرة إلى ما كان وسيكون، هكذا أراه.

لكم تبدل المشهد عما رأيته عام ست وثمانين وتسعمائة وألف، لقد قدمت للزيارة أثناء أدائى العمرة، لقد أزيلت مناطق بأكملها، وتم فى فترة وجيزة إضافة مساحات هائلة إلى الحرم الأصلى.

أتجه مع صحبى إلى الداخل.

عندما يتأهب الإنسان للقاء عظيم أو شخص جليل المكانة فى الحياة الدنيا، نجم مشهور أو سياسى كبير، إلا ويستعد الإنسان فينعكس ذلك على هيئته وملبسه.

ما البال إذن والمرء يتجه بخطى وجلة إلى خاتم المرسلين، إلى المقصورة الشريفة، حيث يرقد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام.

الحق أن المرء لا يتجه إلى موضع يقاس بالأمتار، أو يوصف بما يكسوه من ألوان، أو ما يحفه من نحاس، إنما يتجه الإنسان إلى جوهر ومعنى، استقر فى وجدان الفرد المسلم منذ أن كان طفلًا يحبو، ويستنفر هذا القرب كل المشاعر التى ترددت عبر حقب بعيدة، وعبر مراحل العمر نفسه، لكم تردد فى ذهنى شطر من أنشودة كان يتلوها شيخ جميل الصوت شجيه:

يا ما نفسى أزورك.. وأتملى بنورك يا نبى.

ها قد سنحت لى الفرصة، كنت وكان الجميع يرتدون البياض، وعندما يتشابه لباس البشر يصبح كل منهم قريبًا، جميلًا أنيقًا، عند أذان الفجر وقبل توجهى إلى الحرم تطلعت إلى الطريق، كان مشهد الآلاف الذين يرتدون البياض ويتجهون إلى المسجد مهيبًا، فيهم العربى والهندى والتركى والفارسى والإفريقى، سائر أجناس الأرض، وحد بينهم وقربهم من بعضهم البعض نبينا الأمى اليتيم الذى حمل الرسالة وأدى الأمانة، كما يجب أن تؤدى، فكانت الثمار هذه الأمة، أمته هو بحق، كلهم يتجهون إلى مسجده للصلاة ثم زيارته صلى الله عليه وسلم.

استمر تقدمنا بسهولة ويسر رغم الزحام، كانت الأعمدة الحمراء التى تحمل السقف تزداد لمعانا كلما اقتربنا من الروضة الشريفة، وكان داخل الإنسان يشف ويرق، حتى لا يبدو منه إلا العناصر الأولى، فكأنه يجتاز مرحلة بعد الأخرى، من الواقع المحدود بصراعاته وصغائره، وسفاسفه إلى اللحظات الممتدة السرمدية، حيث البداية والنهاية، والشهود المؤدى إلى الغيب.

على مقربة من الروضة الشريفة، على حدودها تمامًا، حيث يتنافس القوم للصلاة فى هذا المكان المبارك، لمحت انفراجة بين صفين، اتسعت لى ولصحبى، وكان حولنا قوم من جنسيات شتى، لا نعرفهم، ونعرفهم فى الوقت نفسه، فهم أفراد من أمة رسولنا الكريم، كان كل منا حريصًا على أن يفسح للآخر، لا يتململ ولا يتذمر، وكان المكان يتسع للجميع.

بعد أدائى ركعتين تحية للمسجد جلست أتطلع إلى المقصورة الشريفة، أمسكت مصحفًا استعدادًا للتلاوة، وقد جرى لى ما جرى منذ ست سنوات، إذ بدأت أبكى فى هدوء، مطرقًا مسندًا جبهتى إلى يدى غير حريص على تجفيف دمعى، غير منتبه إلى فضول قد تسدد إلى نظرات من لا يعرفنى.

لماذا البكاء؟ ولماذا هذه الدموع الصامتة الهادئة، مجهولة الدوافع والأسباب؟.

لقد عرفت فى حياتى أنواعًا شتى من البكاء، ولكن دموعى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مستعصية على أى تفسير يعن أو يلوح لى.

دموع تلقائية، غزيرة، مصحوبة بحزن شفاف، وكأنى أجتاز مساحة لا يمكن تسميتها أو تحديدها أو تعيينها، هنا قرب المقصورة الشريفة تنتفى العوالم المادية التى عرفناها والمحيطة، ولا يبقى إلا جوهر براق مشع.

اقترب وقت أذان الفجر، رحت أتطلع إلى الروضة الشريفة، قال عليه الصلاة والسلام: ما بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة.

هنا عاش صلى الله عليه وسلم، قابل الوفود، وأرسل الدعاة، ونظم شئون الأمة، وحدد الأزمنة الآتية، هنا اضطجع وفكر، وتطلع، وهنا تحدث، هنا كان مسجده، وبيته المعروف ببيت عائشة، رضى الله عنها، وحجرات زوجاته، رضى الله عنهن، وحول بيته كان يقيم أصحابه، رضى الله عنهم، فى منازلهم، كانت دار أبى أيوب الأنصارى، ودار عثمان بن عفان، رضى الله عنهما، فى جهة الشرق.

الزيارة تبدأ من الروضة الشريفة، أى من الغرب إلى الشرق، قمنا مفارقين أماكننا بعد صلاة الظهر، وكان الجمع يتحرك ببطء، وعبر حواجز من نحاس اقتربنا قادمين من الغرب إلى الشرق، أى عكس دورة الشمس، فكأننا نعود إلى الأصل، إلى زمنه هو، إلى وقته هو الذى يشملنا جميعًا صلى الله عليه وسلم.

عند المرور أمام المقصورة الشريفة تتمهل الخطى، لكن الحراس الأشداء يمنعون الوقوف لفترة حتى تتاح الفرصة لهذه الآلاف الساعية، وأمام الدائرة الكبرى التى تتخلل النحاس المشغول، يكون المرء بمحاذاة وجهه الكريم، المضىء، الطاهر، المتجه غربًا، هنا تمهلت وأنتقى كل ما عدت أراه من قديم وحديث، وكنت فى وضع شبه منحن، أقرب إلى السائل، فلا يمكن للإنسان أن يقترب إلا سائلًا، خاشعًا، آمنًا، غير وجل، فهو فى الحضرة.

هكذا انبثق عندى إحساس بالأمن العميق، كنت مستسلمًا تمامًا ليس للجمع الكثيف الذى يتدافع بوقار متهمل، وإنما لعوالمى الداخلية للمعانى التى تلوح عندى، حريصًا على اجتياز وقتى هذا، هنا كل المعانى والأصول، هنا جدى الأعظم والوالد الأكبر لكل هذه الأمة الإنسانية، إليه أنتسب بإيمانى برسالته، هنا الشفيع الأكبر من أتوسل به وألوذ، عندما تلوح الكرب العظام وساعات الضيق، عندما تتواتر الحدثان، وينأى الصديق، ويدنو العدو.

هأنذا بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سبح الحصى بين يديه ولان له الصخر وحن إليه الجذع، من حمل الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وما هؤلاء البشر كلهم القادمون للزيارة إلا نفر يسير من أمته الإنسانية.

ومنى كان لسانى ينطق بأصدق سلام تفوهت به: السلام عليك يا رسول الله.