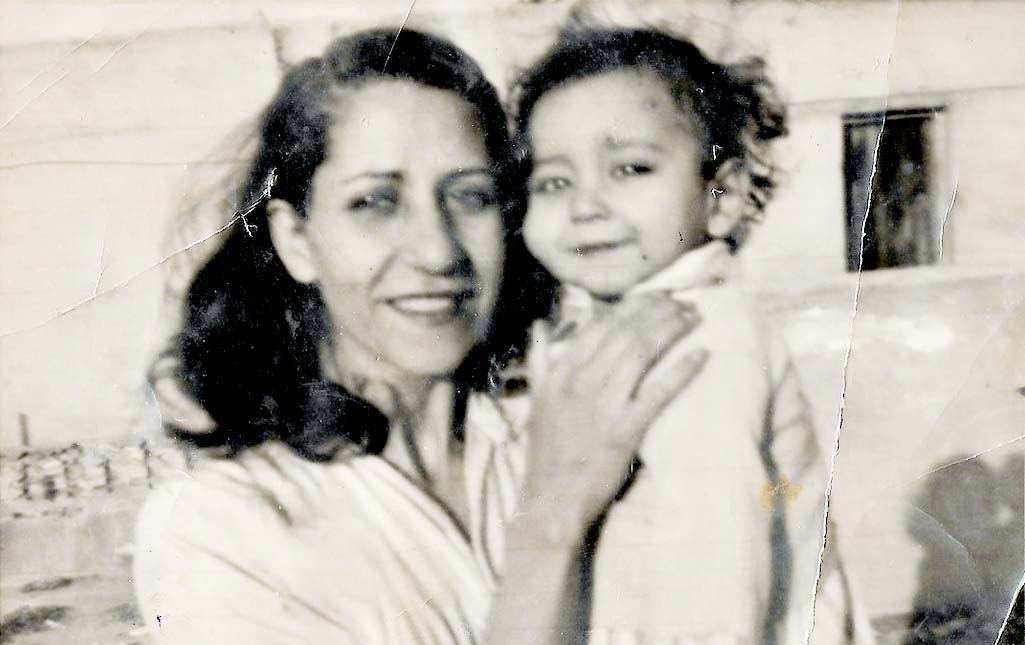

100 سنة سعاد زهير.. يوميات امرأة مسترجلة

- سعاد زهيروُلدت فى 25 أكتوبر عام 1925 كانت متزوجة من المناضل اليسارى فتحى الرملى

لم تكن الحركة النسوية فى مصر معنية بالكتابات الأدبية ذات البعد الفنى البارز فى عقود ما قبل الخمسينيات، وكان هذا الأمر شبه مقصور على الرجال، وهذا ليس حكمًا إطلاقيًا، لأننا سنجد على مدى القرن العشرين، بعض كتابات نسائية تحققت بجدارة، وحقّقت حضورًا أدبيًا ملحوظًا، بداية من عائشة التيمورية ومى زيادة وملك حفنى ناصف وأوليفيا عويضة عبدالشهيد وجميلة العلايلى وغيرهن، وكان هذا التحقق محدودًا، وكذلك لم تكن متابعة هذا التحقق واضحة، ولن نجد أحدًا من الكبار الذين كانوا يتربعون على عرش الحياة الأدبية والثقافية والفكرية له دراسة ذات شأن تفحص ذلك الحضور الإبداعى للمرأة، وعندما كتب د. طه حسين، مقدمة لكتاب «أحاديث جدتى» لسهير القلماوى، وهذا كان تقديمًا محسوبًا لطه حسين بشكل أساسى، قبل أن يكون محسوبًا لسهير، وسنلاحظ أن ذاته الفكرية والثقافية حاضرة بقوة داخل المقدمة، ولن نرى حضورًا للقلماوى يحلق فى مقدمة د. طه حسين، وتضيق مساحة هذه السطور لتناول ذلك الأمر، وسوف نتعرض له لاحقًا إن شاء الله، كذلك كتب طه حسين عن ثلاث كاتبات أخريات، لمجرد أنهن كُن يكتبن باللغة الفرنسية، مثل قوت القلوب الدمرداشية وجان أرقش، ما عدا ذلك، فلن نجد أن كتّابًا من طراز دكتور محمد حسين هيكل أو عبدالقادر المازنى أو عباس العقاد وغيرهم من أساطين الأدب والفكر والثقافة فى ذلك الوقت تكبّدوا مشقة أن يكتبوا عن أى واحدة من الأديبات البارزات أو غير البارزات فى ذلك الوقت، وهذا الأمر فى يقينى، أحدث تعطيلًا وتعويقًا لكتابة المرأة الأديبة فى عقود النصف الأول من القرن العشرين.

وعندما تفجّرت أشكال التعبير المتنوعة فى عقد الأربعينيات من القرن العشرين، ودخلت المرأة معترك هذا التعبير السياسى والشعرى والسردى والثقافى عمومًا فى ذلك العقد، فكان حضور لطيفة الزيات شديد الوضوح فى انتفاضة عام ١٩٤٦ ضد سلطة الاحتلال الإنجليزى والملك والإقطاع قويًا، وبرزت كمناضلة وقائدة سياسية من طراز فريد، وشاركت بشكل بارز فى لجنة العمال والطلبة فى ذات العام، وكانت القائدة النسوية منيرة ثابت قد أصدرت مذكراتها فى عام ١٩٤٥، وهى من أوائل من نادين بالمطالب النسائية فى الحياة السياسية، ومشاركة المرأة فى البرلمان والتصويت وجميع الحقوق السياسية والاجتماعية، وظهرت مجلات سياسية وفكرية شاركت فى تحريرها نساء مبدعات، وعلى رأسهن لطيفة ومنيرة ثابت، ومن يتصفح مجلات مثل «الفجر الجديد والضمير» وغيرهما من المطبوعات التى كانت تصدر فى ذلك الوقت، سوف يلاحظ أن الكاتبات بدأن فى الحضور والازدياد والتطور من حيث الحالة التعبيرية بشكل عام، حتى جاءت بدايات عقد الخمسينيات، وجدنا كاتبات مثل أمينة السعيد التى أصدرت رواية «الجامحة» عام ١٩٥١، وتوالت بعدها كتابات جاذبية صدقى وصوفى عبدالله وأمانى فريد وملك عبدالعزيز وجليلة رضا وفاطمة محجوب وغيرهن ممن أثرين الحياة الثقافية برافد جديد فى الشعر والقصة والرواية والمسرح كذلك.

فى ذلك الوقت تركت لطيفة الزيات الحياة العامة، وانزوت فى زيجتها مع د. رشاد رشدى، وخرجت من مياهها الطبيعية التى كانت تسبح فيها، لتدخل فى مساحات أخرى لا تناسب مزاجها ولا توجهها الفكرى، بعد أن طلبت الانفصال عن زوجها الأول والمناضل أحمد شكرى سالم، ومن المآسى أنها طلبت منه الطلاق عندما كان معتقلًا عام ١٩٥١ فى قضايا النضال والشرف السياسى، وربما تمر الواقعتان - أى الانفصال والارتباط - فى حياة لطيفة الزيات فى هدوء وسلام، وظلّتا تلاحقانها فيما عبّرت عنه فى كثير مما كتبت، وربما تكون رواية «الباب المفتوح ١٩٦٠» انعكاسًا قويًا لهاتين الواقعتين، وكذلك كتاباتها القصصية التى فجّرت فيها كل أصابع الديناميت التى كانت كامنًة لديها منذ زمن بعيد، وسوف نواصل فيما بعد كل ذلك بالتفصيل.

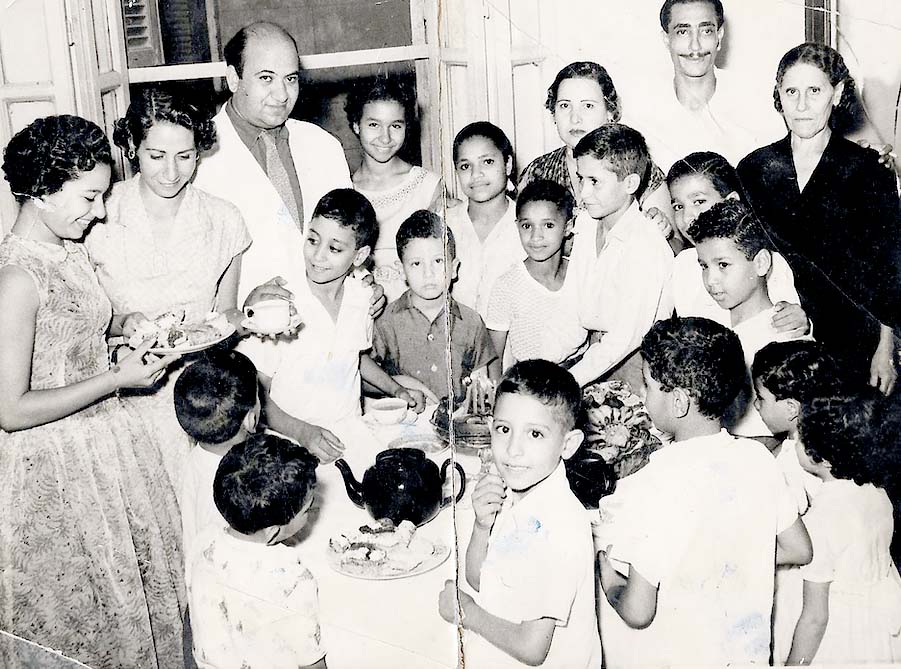

على الجانب الآخر كانت هناك كاتبة صحفية أخرى، هى الكاتبة سعاد زهير، التى كانت متزوجة من المناضل اليسارى فتحى الرملى «والد الفنان والكاتب المسرحى الكبير الراحل لينين الرملى»، وانفصلت عنه لظروف لا نعلمها ولا تعنينا هنا، رغم أن الأبعاد الشخصية لها تأثير كبير على المسار الفنى والإبداعى للكُتّاب عمومًا، خاصة المرأة، وسنجد أن سعاد زهير أجرت تحقيقات صحفية لا نستطيع فصلها بأى شكل عن مسار الحركة النسوية فى تلك الفترة، كذلك كانت تنشر بعض قصصها فى مجلة «روزاليوسف» التى كانت تعمل بها، حتى بدأت فى مطلع عقد الستينيات تنشر سلسلة حلقات فى مجلة «روزاليوسف» تحت عنوان «اعترافات امرأة مسترجلة»، وأعادت نشرها ككتاب كامل فى نوفمبر ١٩٦١ عن سلسلة الكتاب الذهبى، والذى كان يصدر عن المؤسسة، ولأن الكتاب كان يخوض فى قضايا شائكة من قضايا المرأة، وقد حدثت التباسات شديدة الحساسية أثناء نشر الكتاب مُنجمًا، ولذا كتبت «زهير» مقدمة للكتاب، لتوضح فيها بعض هذه الالتباسات، تقول فى مستهل المقدمة: «حين نشرت هذه الاعترافات، على صفحات مجلة روزاليوسف، فى الشتاء الماضى، لم أستطع خلال الأشهر الثلاثة، التى استغرقتها الحلقات، أن أمنع عشرات الأسئلة التى ثارت حولى، من الذين يعرفوننى، والذين لا يعرفوننى، بل إن هذه الأسئلة المريبة قد وصلت ببعض أفراد من عائلتى إلى حد الغضب والتهديد بمقاضاتى أمام المحاكم، لوقف هذه الاعترافات، حماية لاسم العائلة من أن ينسبها الناس لكاتبتها!»، والتعجب من عند الكاتبة.

ولنا هنا ملاحظتان، الأولى تشى بأن مرض المقارنة بين المكتوب والكاتب كان موجودًا منذ البدايات المبكرة لإبداعات المرأة الكاتبة، والتفتيش فى النوايا والخلفيات والكواليس، ورغم أننا من أنصار أن هناك علاقة وطيدة بين الكاتب والمكتوب، وأن تواصلًا ما بينهما، ولكن هذا لا يجعلنا نضع مطابقة حرفية بين الكاتب وما يكتبه، وبالطبع أن عناصر أدبية وتخييلية كثيرة تتدخل فى الكتابة، خاصة لو كانت إبداعية سردية، ولو لم يقل الكاتب أو الكاتبة، بأن هذه الكتابة تخصه شخصيًا، فأى كلام تعسفى وغير مسئول عن هذه المطابقة لا يعوّل عليه، ومن حق الناقد أو الباحث أو المتابع أن يعقد مقارنة بين الكاتب والمكتوب، ولكن بعيدًا عن أى تشهير أو انتقام، وأى استدعاءات لطاقات الشر لإيذاء الكاتب أو الكاتبة، وعلينا أن نفرّق تمامًا بين مذكرات صريحة مثل «أوراق العمر» للدكتور لويس عوض، من ناحية، وبين روايته «العنقاء»، من ناحية أخرى حتى لو كانت هناك ظلال حياة لويس عوض نفسها تظهر بين الحين والآخر من نوافذ الرواية.

والملاحظة الثانية تتعلق بحكاية أن الأمر وصل إلى حالة إرهاب وتهديد بالمنع والمقاضاة، رغم أن الكاتبة لم تفصح عن هوية هؤلاء القرّاء/الأقارب، وما هى نوعيتهم ودرجة القرابة، وإن كان ذلك واضحًا فى الكتاب/الرواية نفسه، عندما وصلت إلى سلطة الأب والأخ والزوج والزميل والرئيس فى العمل، وربما تكون الكاتبة تركت التوضيح لخيال القارئ، وذلك نوع من الذكاء الإبداعى، والذى يجعل القارئ يتخيل السلطة الذكورية المجتمعية التى تهيمن على مصير المرأة بشكل عام، والمرأة الكاتبة بشكل خاص.

تبدأ الكاتبة اعترافاتها منذ أن جاءت إلى الدنيا، ولم تلق أى ترحيب بقدومها على وجه الإطلاق، حيث سبقتها فى الحياة شقيقتان أدخلتا فى حياة الأم والأب قدرًا كبيرًا من التعاسة، لمجرد أنهما تنتميان لعالم الإناث، وعندما جاءت هى، وعرفت الأم بخبر قدومها وهى فى حالة الولادة، تسبب ذلك فى تعتيم الدنيا فى عينى الأم، حتى تبعها ولد فى الولادة نفسها، فانفرجت الدنيا قليلًا، وأشرقت على الأسرة بوجود الولد وقدومه، وكان هذا الأمر مدعاة لإقامة الأفراح والليالى الملاح على شرف هذا «الذكر»، والذى ليس له أى أسباب فى وجوده، وتبرز سعاد فى الفصل الأول من مذكراتها، أن أسباب السعادة والتعاسة تكمن فى أحداث ميتافيزيقية محضة، فلا أحد من بنى الانسان كان متحكمًا فى نوعية المولود القادم، ولكنها الأعراف والتقاليد والثقافة والقيم الذكورية المهيمنة، الثقافة الذكورية التى تنطوى تحت الثقافة السلطوية، والتى تعتبر المرأة عورة، ولا بد من إخفائها، وفرض بضعة موانع وجدران سميكة حولها، ولذا فوجودها لا بد أن يكون ملحقًا لوجود وكيان ومؤسسة الرجل غير المقدسة.

استطاعت سعاد أن تضع وتبث سلسلة أفكار فى الرواية صريحة ومباشرة وشبه تقريرية فى المتن، دون أن نشعر بأن تلك الأفكار جاءت كنتوء غير فنى فى الرواية، لأنها كانت تأتى على لسان شخصيات الرواية، هذه الأفكار توزعت بين الحوارات التى كانت تحدث بين شخصيات الرواية، أو تأتى على سبيل التداعى التأملى لإحدى شخصيات الرواية.

بدأت الراوية تسرد علاقتها مع شقيقها، والذى كان يحاط دومًا بقدر كبير من الاهتمام والرعاية الأسرية المتفاقمة يومًا بعد يوم، وهذا كان يدعوها للاشتباك عادة معه، ومحاولة التفوق عليه، حتى جاءت الواقعة المحورية التى تحدث لكل الفتيات فى مرحلة ما من عمرها، وهى بلوغ البنت مرحلة النضوج، وبروز بقعة الدم الشهيرة، ومن هنا بدأت التشديدات تزداد، وراحت اللوائح القِبلية تعمل على تنظيم عمليات الخروج والدخول والكلام المنتقى، كل ذلك لأنها أصبحت أنثى كاملة، وأصبح لها طريق ومستقبل واحد، هو الرجل، والبحث عنه، وبذل جهود مضنية لكى تتزين له، والنجاح المتنوع من أجله، ورغم ذلك كانت البطلة تقاوم كل ذلك، وكانت تفتح بعض الكوّات الصغيرة لها لكى تتنفس، حتى رسبت فى الثانوية العامة، ونجح أخوها، وصدر فرمان من الأم يقضى بألا تكمل البطلة عملية الدراسة والإعادة، وعندما لجأت البطلة لأبيها، لكى ينقذها من مصير هذا القرار، قال لها: «اللى تقرره والدتك هو الذى سيحدث، وهى تشوف اللى هى عاوزاه»، كان هذا الرد، بمثابة بطاقة كراهية للوالد، تضاف إلى بطاقة الكراهية التى تكونت لديها من التفرقة الجارفة بينها وبين أخيها.

ولكن البطلة الراوية تقاتل من أجل استكمال ما انقطع تعسفًا وقهرًا، وتلتحق بكلية الحقوق، وتحصل على الليسانس، وتبدأ المضايقات الاجتماعية بعد ذلك لكى تتزوج، رغم أنها لم تجد الشخص المناسب لهذا «الدور» التراجيدى كما تعبر، وكانت هناك أحداث كثيرة فى الرواية، تقع بين الراوية وكثير من أبطال الرواية الآخرين، وعندما كانت تتوسم كثيرًا فى أشخاص صالحين للزواج، لا تكتمل المهمة، فبدا الأمر وكأنه حالة عبثية، وحالة بحث دءوبة عن مأوى وعن كفيل وعن ضل حائط وعن راعٍ وعن مسئول، عن كل المعانى البعيدة عن المعنى الحقيقى للحب المقدس، خاصة مع واحدة تراكمت لديها تجارب مزعجة فى علاقتها بالرجل.

لا تسرد الكاتبة الوقائع بهذه الميكانيكية التى يتطلبها العمل الإبداعى، وتزوجت، وكان زواجًا بائسًا، المقدمات ليست وردية، وكانت النتائج محبطة للغاية، ولا أريد أن أسرد وقائع الرواية كاملة، ولكننى أحاول أن أعطى ملامح عامة فقط، وتنفصل كما هو متوقع، فتتلمظ عليها وحوش وذئاب كثيرة كما هو معتاد فى كل حالات المرأة المطلقة، من بينهم رئيسها فى العمل، والذى كان أستاذها فى كلية الحقوق، وأحد من علموها المبادئ، وعندما أصبحت امرأة وحيدة فى الثلاثين من عمرها، كشف أستاذها عن وجه آخر تمامًا، وجه عربيد كامل، وجه غرائزى بشكل مفرط، وانتهازى رخيص، وعنده تكاملت رباعية الرجل الظالمة، بداية من الأخ المدلل، ثم الأب الذى لم يستطع إنقاذها، وترك ابنته لأقدار عبثية عندما انصاع لقرار وقفها عن استكمال التعليم، ثم الزوج الخائن، والذى برر خيانته بكل برود، وأفصح عن أنها كاملة البرود الجنسى فى حوار شديد الألم، ثم أخيرًا أستاذها ورئيسها فى العمل.

تلخيصنا ينطوى على تكثيف أتمنى ألا يكون مخلًّا، ولكن الرواية تحتوى على قدر كبير من المتعة المفرطة، رغم الألم الذى ينتاب القارئ أثناء تعاطيه أحداث الرواية، كذلك التخييل الذى يعطى الرواية مشروعيتها الفنية الممتعة، ثم ذلك الأسلوب البنائى المحكم، ثم سلسلة الأفكار والتأملات والاكتشافات المذهلة فى العلاقة الغرائبية التى تتكون بين الرجل والمرأة، والمسئول عن تلك العلاقة الرجعية، منظومة ثقافية واجتماعية وسلطوية متجذرة منذ أزمنة بعيدة.

بالطبع رواية من هذا النوع قوبلت بعاصفة مكتومة من الجدل، وأبرز ما كتب عن الرواية، كان مقالًا للدكتورة لطيفة الزيات، نشر فى مجلة «المجلة» عدد يناير ١٩٦٢، وتبدأ الدكتورة لطيفة مقالها بعبارات تقريظية تتسم بالدبلوماسية، وذلك احترامًا للزمالة الإبداعية بين الكاتبتين، ولكن هذه الدبلوماسية سرعان ما تزول، ولم تستطع أن تخفى موقف الدكتورة لطيفة الزيات السلبى تجاه الرواية، وكتبت فى مستهل مقالها: «تثير السيدة سعاد زهير فى مقدمة كتابها (اعترافات امرأة مسترجلة) قضية على جانب كبير من الأهمية، وهذه القضية تتناول موقفنا كقراء من العمل الفنى، وخاصة فى ميدان الأدب الروائى سواء أكان رواية أو قصة قصيرة أو مسرحية»، وبهذا تشكك لطيفة الزيات فى روائية الرواية، وتنوعت ملاحظات الزيات فى بقية المقال حول ضعف الرواية، بل إنها كادت أن تنفى عنها صفة الرواية، ومن بين ما كتبته تقول: «إن استخدام الكاتبة لضمير المتكلم (أنا)، منحها فرصة انغماس فى المعاناة مع البطلة، وحرمها من الخروج على نفسية البطلة، وتقييم تجربتها موضوعيًا، ونحن لا نرى الراوية على حقيقتها، ولكننا نراها كما ترى نفسها لأنها هى الراوية..»، وفى موقع آخر تقول «الزيات»: «والسيدة - لاحظ استخدام مفردة السيدة دون الكاتبة أو الروائية - مارست حريتها ككاتبة واختارت ضمير المتكلم لكى تروى عن طريقه القصة التى اختارتها، وكانت نتيجة هذا الاختيار أنها لم تستطع أن تقيّم التجربة الحيّة التى تعرض لها ولا أن تحدد معناها، وظلّت القصة فى نطاق التجربة الحية الفجة، لا التجربة الفنية ذات المعنى الموحد، وخرج الكتاب أشبه بوثيقة اجتماعية، أو بصرخة احتجاج ضد المجتمع الذى يظلم المرأة»!.

ولا تتردد الزيات فى إطلاق أحكام سلبية تخص الرواية مثل قولها: «.. ونحن ندرك طيلة الوقت أن الرواية لا تدرك دوافعها، وأنها تضللنا وتضلل نفسها عن حقيقة هذه الدوافع..»، ولذلك جاء المقال شبه هجوم شرس على الرواية، هجوم يتسم بقدر من الدبلوماسية كما أسلفنا القول، ولكنه لا يخلو من التعالى والتسخيف والتقزيم فى كثير مما حمل، وربما كان ذلك خوفًا من أن تكون رواية سعاد زهير، منافسة قوية لروايتها «الباب المفتوح»، والتى صدرت قبل صدور اعترافات امرأة مسترجلة بشهور، أقول ذلك الاستنتاج، لأنه من المدهش أن تكتب لطيفة الزيات مقالًا بعد عقدين من صدور رواية سعاد زهير، وبعد زوال ما يدعو للمنافسة، وتتراجع عن رأيها السابق، دون الإشارة إلى ذلك التراجع، خاصة أن الزيات لم تنشر مقالها الأول فى أى كتاب من كتبها النقدية، ولا نريد استعراض المقال الذى يشيد بالرواية، ولكننى أقتبس بعض الجمل فقط، التى تدل على ذلك التراجع، إذ تقول لطيفة: «إن رواية (اعترافات امرأة مسترجلة) باقية معنا رغم مرور الزمن، ليس فقط من حيث أسلوبها الرشيق المعاصر أو فنيتها، ولكن أيضًا من حيث جوهرية المشاكل التى تعرض لها تبقى كصرخة احتجاج، لا على ماضٍ انقضى، ولكن على حاضر لا بد أن ينقضى بدوره»، وتقول أيضًا: «.. ونحن نتلقى الحدث فى هذه الرواية من خلال ضمير المتكلم، أو - أنا - البطلة، والحدث يحكى بعد وقوعه بفترة تتيح تأمله وتقييمه... ونحن نتلقاه بعد أن بلغت البطلة درجة من النضج العاطفى يتيح لها تأمل تجربتها على البعد»!.

المقال هو تراجع كامل عن المقال القديم، فضمير المتكلم الذى كان عيبًا، أصبح ميزة، والسرد الذى كان مجرد وثيقة اجتماعية وصرخة احتجاج، أصبح رواية ممتعة ومعاصرة ورشيقة، وأنا لا ألوم لطيفة الزيات، ولكننى أرصد فقط بعض تناقضات أو تحولات الكتّاب والنقاد وهذا بالطبع مشروع جدًا، ولا ينفى أى أبعاد عن أهمية ما أنجزته لطيفة الزيات، وهذا ما سنتناوله لاحقًا إن شاء الله.

جدير بالذكر أن سعاد زهير وُلدت فى ٢٥ أكتوبر عام ١٩٢٥، ونكتب هذه الإضاءة بمناسبة مئوية ميلادها، وسنتابع فى العدد المقبل الحديث عن حياتها الحافلة بالأحداث.