الآباء الشرعيون لـ«صنع الله».. هوامش خاصة على يومياته وذكرياته

- كتاباته الخمسينية كانت أكثر انفعالًا واندفاعًا وتدفقًا بينما صار فى الستينيات أكثر حكمة وحرصًا وتحفظًا فنيًا

- كان صنع الله متأثرًا بكتابات عبدالرحمن الخميسى فى القصة الرومانسية

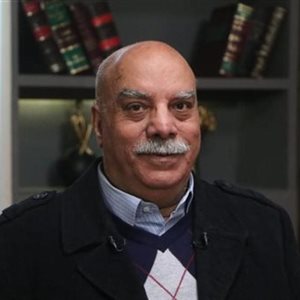

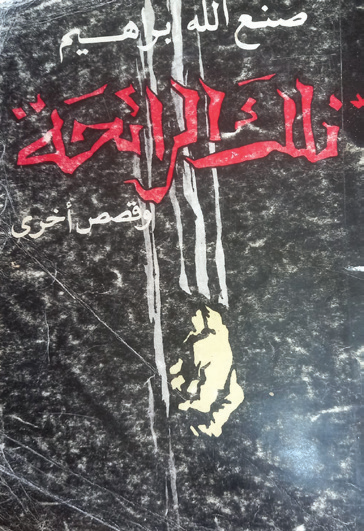

عندما أنهى كاتبنا الراحل الكبير صنع الله إبراهيم كتابة روايته الأولى «تلك الرائحة» فى أبريل 1965، نشرها فى دار «مكتب يوليو» التى كان يديرها رفيقه- فى منظمة حدتو- الأستاذ محمد يوسف الجندى. كان صنع الله قد نشرها على نفقته الخاصة، فى فبراير 1966، وكتب له مقدمة حماسية الكاتب النجم آنذاك دكتور يوسف إدريس، وسرد إدريس بعضًا من تاريخ تعارفهما فى منتصف عقد الخمسينيات، حيث كان فى بدايات مشواره القصصى، وتشى تلك الحكايات التى حكاها إدريس فى المقدمة، بأن علاقة ما كانت تجمع بين الاثنين.

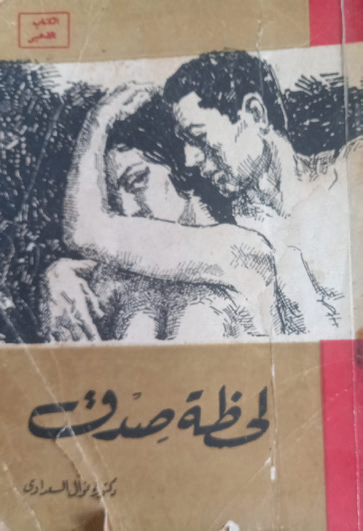

ورغم أن إدريس كان قد كتب وقدّم عددًا من الكتاب مثل بهاء طاهر عام ١٩٦٤ فى مجلة الكاتب، ونشر له قصة عنوانها «المظاهرة»، وكذلك فعل مع يحيى الطاهر عبدالله، ونشر له قصة قصيرة فى المجلة ذاتها فى أغسطس عام ١٩٦٥، وكتب له مقدمة ملتبسة، كما كان قد كتب مقدمة لمجموعة دكتورة نوال السعداوى «لحظة صدق» فى فبراير ١٩٦٥- فإن حماس يوسف إدريس لا يخفى ما أعلنته تلك السطور التى كتبها، ووشت بتلك العلاقة العميقة التى كانت تربط بين الاثنين منذ عشر سنوات، وتعلن تلك العلاقة عن نفسها بقوة.

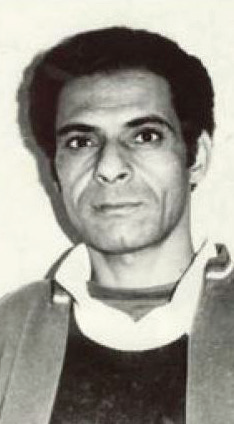

يقول إدريس فى ثناياها: «لقد عرفت صاحب هذا الكتاب منذ أكثر من عشر سنوات، دقيق الجسم، دقيق ملامح الوجه، أحيانًا أحس به كالطائر الذى يضع منظارًا.... ومنذ عرفت صنع الله وهو أصيل لم أشهده مرة متلبسًا بخاطر ليس من صنعه، أو بفكرة لم يشقَ فى تحصيلها، وأسماء كثيرة أطلقتها عليه، أول ما عرفته سميته داستايوفسكى، أو كما تعودنا تسميته دوستيوفسكى، فقد كان يكتب بطريقة مناسبة فياضة، تحس أن وراءها نبعًا لا ينضب، وكانت الشخصية المحببة إليه أيامها هى خليل بك، وهو نموذج بشرى التقطته موهبة صنع الله كما يلتقط طائر النورس من طيرانه العالى ظهر السمكة وينقض عليها...».

واسترسل إدريس فى الحكى عن صنع الله باعتباره أحد المقربين جدًا له، فضلًا عن أنه بمثابة العارف به تمام المعرفة، والمتابع - أى إدريس- لبداياته الأولى فى كتابة القصة، وعالمه الذى كان ينهل منه قصصه، بالإضافة إلى أنه كان يدرك الفرق بين كتابته للسرد فى الخمسينيات وفى عقد الستينيات، إذ إن كتاباته الخمسينية كانت أكثر انفعالًا واندفاعًا وتدفقًا، بينما صار فى الستينيات أكثر حكمة وحرصًا وتحفظًا فنيًا، أصبح يتوقف أمام جملته، وقدرتها على أن تكون مكونًّا أساسيًا من المشهد السردى كله، وألمح إدريس إلى أن فترة غياب صنع الله عن المشهد كل تلك السنوات أحدثت تغيّرًا كبيرًا فى الشخصية الفنية، للدرجة التى دفعت صنع الله أن يقدم الرواية له فى خجل، وكما هو واضح أبدى إدريس حماسًا شديدًا للرواية، جعله يكتب عنها دون أى تحفظ، واعتبرها حدثًا ثقافيًا كبيرًا.

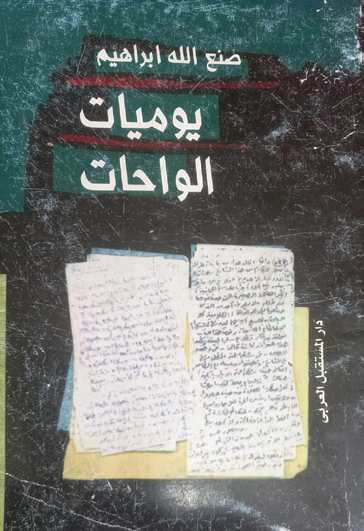

وقبل أن نستطرد فى العلاقة الحاضنة بين يوسف إدريس وصنع الله، إدريس هو الأب، أو الذى يحمل صمام الأمان للكاتب الشاب- نعرّج على ذكريات صنع الله التى كشف عنها باستفاضة فى كتابه المهم «يوميات الواحات»، ورغم أن كثيرين كتبوا عن اعتقالات سلطة يوليو على كل أطياف اليسار فى عام ١٩٥٩، كان النصيب الأكبر للشيوعيين. سنجد كتاب «شيوعيون وناصريون» لفتحى عبدالفتاح، و«الأقدام العارية» لطاهر عبدالحكيم، و«معتقل لكل العصور» لفوزى حبشى، و«الأوردى» لسعد زهران، و«فى معتقل أبوزعبل» لإلهام سيف النصر، و«الشيوعيون وعبدالناصر» لفخرى لبيب.. وغير تلك المذكرات كتب كثيرون كتابات متنوعة بين الذكريات، والرسائل، واليوميات، وأجزم بأن صنع الله كتب كتابه ذلك على طراز مختلف تمامًا، والطبعة التى فى حوزتى صدرت عن دار المستقبل العربى، تلك الدار التى نشرت عددًا من مؤلفات صنع الله، وهذه الطبعة التى معى، صدرت دون رقم إيداع، ودون تاريخ أيضًا، لكن المرجح أن تكون قد صدرت بعد ٢٠٠٣، ودوّن فيها صنع الله كثيرًا مما لم يقله قبل ذلك فى شهاداته أو حواراته، أو فى اللقاءات المفتوحة التى كان يعقدها فى منتديات عربية أو عالمية، فعرفنا أشياء كثيرة لم نكن نعلم عنها شيئًا من قبل، مثل تلك المظاهرات التى كان يشارك فيها صنع الله قبل ١٩٥٢، وتحدث عن العلاقة التى كانت بينه وبين بهاء طاهر، إذ كانا فى مدرسة ثانوية واحدة، بل كانا فى فصل واحد، وتشاركا معًا فى تلك المظاهرات التى كانت تثور فى وجه الاحتلال والقصر.

كما تحدث عن علاقته بكثير من الأصدقاء الذين تعرفوا فى سياقات ثقافية، ثم تحولت تلك العلاقات الثقافية إلى علاقات سياسية، انتهت لكى يصبح صنع الله عضوًا فاعلًا فى تنظيم حدتو، والمفردة اختصار لـ«الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى»، ويشارك فى عدد من الفعاليات السياسية الصريحة، والانتماء الكلّى فكرًا وعملًا للتنظيم، وكان صنع الله هو أحد الذين احتجوا على إقصاء محمد نجيب من المشهد السياسى، وشارك فى صياغة بيان ضد ذلك التصرف، بينما كان هناك فريق من التنظيم يتبنى وجهة نظر أخرى، وتم القبض على صنع الله فى تلك الأثناء، وبالتالى لم تكن تلك الحبسة هى الأولى له، ولكن قبض عليه فى أكثر من موقف، ولكنها كانت حبسات صغيرة، لا تتجاوز الأسبوع.

وهنا نفتح قوسًا آخر حول العلاقة بين يوسف إدريس وصنع الله إبراهيم، فقد كتب الأخير مقدمة فى الطبعة الثالثة الكاملة التى صدرت عن دار ومطابع المستقبل، وأفشى بعضًا من تفاصيل تلك العلاقة التى كانت تربطه بيوسف إدريس، وكانت هذه المقدمة عام ١٩٨٦، حيث جاء فيها: «قررت أن أحافظ على النفس اللاهث الذى ميز اليوميات، بعد أن رتبت محتوياتها بطريقة خاصة، وأضأت بعض جوانبها بهوامش مستفيضة جمعتها فى نهاية النص، وأطلقت على النص اسم (الرائحة النتنة فى أنفى)، وكان الدكتور يوسف إدريس- الذى تربطنى به علاقة قديمة منذ منتصف الخمسينيات- هو الذى اعترض على فكرة الهوامش، واعتبرها مغالاة فى التجديد، وأقنعنى بنقلها إلى داخل النص، كما اعترض على العنوان الذى اخترته للرواية، وفى العيادة التى افتتحها فجأة فى ميدان الجيزة لممارسة العلاج النفسى، توصلنا معًا إلى اسم (تلك الرائحة)..».

هكذا كانت العلاقة الثقافية والفكرية قوية بين صنع الله وإدريس، ولكن صنع الله كشف لنا عمقًا آخر فى العلاقة بينهما، عندما كان يوسف إدريس مشرفًا على قسم القصة القصيرة فى مجلة روز اليوسف، وبالمناسبة كان إدريس يرد أسبوعيًا على كُتاب قصة ومبدعين، وفى ذلك الوقت كان صنع الله متأثرًا بكتابات عبدالرحمن الخميسى فى القصة الرومانسية، فكتب على غراره، وأعطى إحدى قصصه لإدريس للنشر فى عام ١٩٥٤، وكان إدريس قد أصدر مجموعته القصصية الأولى «أرخص ليالى» فى أغسطس عام ١٩٥٤، فى تلك الأثناء أعطى صنع الله إبراهيم قصته لصديقه، وبالأحرى رفيقه فى «حدتو»، ولكن إدريس قد تم القبض عليه، ومن المتداول أن القبض على إدريس جاء نظرًا لقصته «الهجانة» التى تتحدث عن أن بعض جنود الهجانة هجموا على مدينة، واستولوا عليها، ونكلوا بأهلها، وبالتالى فهمت السلطة أن تلك القصة نوع من الترميز عمّا حدث فى المجال السياسى، وهذا جائز بالطبع، للمواقف التى كانت منظمة حدتو قد اتخذتها.. ولم تُنشر القصة.

توفى والد صنع الله فى أبريل ١٩٥٥، ورغم أنه قد اقترب من العشرين من عمره، وكان حوله كثيرون من رفاقه، فإنه شعر باليتم، وأن فراغًا قد حدث فى حياته، وبالطبع صنع الله لم يقل ذلك الحديث بالحرف، لكن سياق كل ما كتبه فى ذلك الظرف ينم عن ذلك، وعندما خرج شهدى عطية الشافعى أحد القيادات الكبرى فى الحركة الشيوعية، وكان يعمل بالتدريس قبل دخوله إلى المعتقل، وعندما خرج، قرر أن ينشئ مدرسة خاصة، فلم ينجح، فأنشأ مكتبًا للترجمة، واستدعى صنع الله معه، وتعلم الأخير الكثير من شهدى فى أمور الترجمة، والذى أود أن أشير له هنا، بأن العلاقة التى نشأت بين شهدى وصنع الله، قد سدت الفراغ الذى تركه الوالد، ولذلك أبرز صنع الله نجاحًا باهرًا فى الترجمة، خاصة أنه كان قد نشر بعض ملخصات لكتب أجنبية فى سلسلة «كتابى» لصاحبها حلمى مراد، ومن هنا كانت براعة صنع الله فى الترجمة التى لم تأتِ من فراغ.

فى ٦ أكتوبر عام ١٩٥٦ تأسست جريدة المساء، الذى ترأس تحريرها ومجلس إدارتها خالد محيى الدين، وهو كان أحد أعضاء مجلس قيادة ثورة ٢٣ يوليو، وكان أبرز الضباط فى معركة مارس ١٩٥٤، وكان مع استمرار محمد نجيب فى الحكم، وإرساء دعائم الديمقراطية فى مصر، ولم تعجب تلك النبرة رفاقه فى مجلس قيادة الثورة، فتمت الإطاحة به، وإقصاؤه عن المشهد، ثم تمت إعادته ليصبح رئيسًا لجريدة المساء، والتى ضمت كل رموز اليسار، على اعتبار أن خالد محيى كان قريبًا منهم قبل يوليو عام ١٩٥٢، إن لم يكن واحدًا منهم.

كان شهدى عطية، هو أحد راسمى سياسة الجريدة، ولذلك نُشرت له فى الأعداد الأولى روايته «حارة أم الحسينى» التى ظلت غائبة عن المشهد الثقافى، حتى جمعتها ونشرتها عام ٢٠٠٩ فى المجلس الأعلى للثقافة، وكان إلى جانب تلك الرواية، كان شهدى يكتب سلسلة مقالات تحت عنوان «كفاح الشعوب»، وكان يكتبها بتوقيع أحمد نصر، وهنا تخون صنع الله ذاكرته فى أكثر من شىء، الشىء الأول أنه ذكر أن شهدى كان يوقع روايته «حارة أم الحسينى» باسم أحمد نصر، والصحيح أنها نُشرت دون أى توقيع، والسهو الآخر أنه ذكر أن شهدى ولد فى عام ١٩١٣، ولكن الصحيح أنه ولد فى ذات العام الذى ولد فيه نجيب محفوظ ١٩١١، أما ما تعلمه صنع الله من شهدى غير أمور الترجمة، فكان يكتب مثل شهدى فى شأن الشخصيات التاريخية، وكان أول مقال يكتبه عن يعقوب صنوع رائد المسرح المصرى، ونشره فى مجلة الهدف التى كان يرأس تحريرها الضابط أحمد حمروش، وبالإضافة لمجلة الهدف، كان ينشر بعض مقالاته فى جريدة المساء بتوقيع صنع الله الأورفلى، ذلك الاسم الذى ينحدر من سلالة كردية، كما يكتب صنع الله عن هذا الأمر مقالًا طويلًا فى مجلة الهلال، ويعلن أن أصوله كردية.

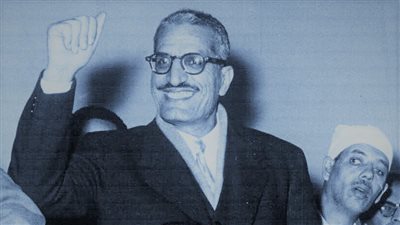

انتمى صنع الله إلى وجهة النظر التى أسسها شهدى عطية الشافعى، التى كانت ترى ضرورة وقوف الشيوعيين جنبًا إلى جنب مع السلطة الوطنية ضد الاستعمار وأعوان الاستعمار، وكتب كتابه «الحركة الوطنية المصرية من ١٨٨٢- ١٩٥٦» تدشينًا لتلك وجهة النظر، وضرورة الوقوف والاصطفاف خلف البطل- كما كان يحب أن يطلق عليه- جمال عبدالناصر، وأريد أن أفصح عن وجهة نظرى أيضًا فى ذلك الأمر، وكيف تتخلص السلطة السياسية من أحد مؤيديها وداعميها الكبار وهو الزعيم شهدى عطية الشافعى.

وأغامر بوجهة نظرى التى تتبنى بأن التخلص من شهدى عطية كان مبيتًا، لأن أمورًا كثيرة حدثت فى عام ١٩٥٨، ففى فبراير كانت قد حدثت الوحدة السورية المصرية، وهذا أثار جدلًا كبيرًا وعميقًا بين الشيوعيين، واندهشوا كيف تحدث تلك الوحدة بين بلدين لا تربط بينهما أى حدود جغرافية، وجرت فى مياه الموضوع آراء كثيرة، وفى يونيو قامت ثورة عبدالكريم قاسم فى العراق، واقترب قاسم من الشيوعيين العراقيين، مما دفع نظائرهم من الشيوعيين المصريين إلى أن يؤيدوا «قاسم»، ومن هنا بدأت السلطة فى مصر تخشى وجود هؤلاء الشيوعيين، فضلًا عن أنها كانت قد استغنت عن خدماتهم، وخطب جمال عبدالناصر خطابًا ناريًا فى بورسعيد، وفتح النار بضراوة على الشيوعيين، وكتب محمد حسنين هيكل مقالًا عن الشيوعيين فى ٢٣ ديسمبر ١٩٥٨- مناسبة عيد النصر-، وكان المقال فى جريدة الأهرام تحت عنوان «علقوا على أفواههم أقفالًا»، وبالفعل فى ٣١ ديسمبر، فجر افتتاح عام ١٩٥٩، تم القبض على عدد كبير من الشيوعيين، وكان صنع الله «المتهم ٢١»، وكان رفيقًا دائمًا لشهدى عطية.

فى تلك الفترة، كانت أشكال الصراع بين قطبى السلطة الكبار «جمال عبدالناصر، وعبدالحكيم عامر» تعمل فى كل الاتجاهات، وكان جناح عبدالحكيم عامر بقيادة شمس بدران قد عمل على التخلص من كل ما يعمل على تقوية جناح جمال عبدالناصر، ومن هنا كان التخلص من شهدى عطية، وقبله لويس إسحاق، وفريد حداد، ومحمد عثمان، واغتيل شهدى عطية فى ١٥ يونيو ١٩٦٠، وكان ذلك بسبب حبه المفرط لجمال عبدالناصر، وهذا مما يحدث فى مناخات كثيرة، يتم التخلص من مؤيدين كبار، لإضعاف من يؤيدهم، وذلك فى غفلة من الجناح الآخر.

من هنا ظل صنع الله إبراهيم مخلصًا لتلك الفكرة، وظل ينتصر للزعيم جمال عبدالناصر فى كثير من كتاباته، وكشف عن ذلك بأشكال مختلفة فى كتابه المهم «يوميات الواحات» ذلك الكتاب الذى يحتاج إلى قراءة ومراجعة وتأمل وتحليلات عميقة، لكثرة ما جاء به من معلومات شخصية وعامة، وربما تحتاج بعض المعلومات إلى تدقيق وتصحيح حتى تعم فائدته الكبرى، وهذا ما سنفعله فى سياق لاحق لأهمية الكتاب القصوى.