الوجه الأدبى المجهول لشهدى عطية الشافعى

- شهدى عطية سافر أثناء الحرب العالمية الثانية للدراسة فى هارفارد

منذ أن تعرفت على قصة شهدى عطية الشافعى فى النصف الأول من عقد السبعينيات، بعد السيولة التى برزت فى ذلك الوقت إثر فتح الباب على مصراعيه لنقد التجربة الناصرية، وتشريحها، وتوجيه كل أشكال التعدى الصادقة وغير الصادقة عليها، وقد كان الضوء الأخضر الذى أضاءه الرئيس محمد أنور السادات فى 14 مايو 1971، بمثابة بوابة واسعة لكى يمر منها ذلك النقد الحقيقى من اليساريين الشيوعيين على وجه الخصوص، أو النقد الانتقامى وغير الموضوعى والمتشنج من الإخوان المسلمين والوفديين- كان كل ما يهمنى بوضوح فى كل ذلك قصة شهدى عطية الشافعى الذى اغتالته أيدٍ ظالمة فى 15 يونيو 1960، وقد تعرفت على سيرته من خلال الشهادات وكتب المذكرات والاعترافات والحوارات الكثيرة التى أدلى بها كتاب كثيرون من رفاقه فى الحركة الشيوعية المصرية، وبعض معاصريه من الكتّاب والباحثين والصحفيين، ولم يقتصر الحديث عنه على صفحات الكتب والمذكرات، بل تناولته الصحف والمجلات بعدما أثيرت قضيته فى المحاكم.

وبعدما قضت المحكمة بحكم لصالح أسرة شهدى عطية، كتب الفنان حسن فؤاد، رئيس مجلة صباح الخير، وأحد رفاق شهدى عطية فى التجربة، فى 12 ديسمبر عام 1974- تحقيقًا واسعًا كان عنوانه «التعذيب حتى الموت» بدأه قائلًا: «هذه القصة التى نرويها هنا للحقيقة والتاريخ بعد أربعة عشر عامًا من حدوثها تبدأ بحكم مشرف صدر فى الأسابيع الأخيرة، أنصف به القضاء شهيدًا من شهداء الحركة الوطنية هو شهدى عطية الشافعى الذى عُذّب حتى الموت فى معتقل أبوزعبل، وليست قيمة الحكم فى التعويض الذى قررته المحكمة لزوجة شهدى عطية وابنته، وإنما فى الإدانة الواضحة لكل الإجراءات الاستثنائية التى تلجأ إليها أجهزة السلطة ضد الذين يخالفونها فى الرأى. إن الحكم بالتعويض المدنى يسجل اعترافًا بالحوادث الرهيبة التى جرت فى معتقل أبوزعبل منذ أربعة عشر عامًا.. إنها الحقائق التى نضعها أمام الجميع لتكون إنذارًا وتذكرة لكل من يفكر فى التضحية بالديمقراطية تحت أى اسم، وتحت أى نظام..».

رسالتان إلى إدريس والسادات

هذه هى كلمات أحد الرفاق لشهدى عطية، وكذلك أحد الشهود الذين عاصروا تجربة الاغتيال فى اللحظة التى وقعت فيها بكل تفاصيلها، وقد كانت الأجيال الجديدة لا تعرف تفاصيل حياة شهدى عطية، وقد تناول حسن فؤاد بعضًا من وجوه تلك الحياة، كان كل ما نعرفه من خلال أحاديث متناثرة ذلك الدور السياسى الذى قام به شهدى فى الحركة الوطنية الديمقراطية، والشيوعية على السواء، كما أننى بحثت عن كتابه المهم «تطور الحركة الوطنية المصرية ١٨٨٢- ١٩٥٦»، ذلك الكتاب الذى تعرفت من خلاله على التفكير السياسى الذى تتمتع به عقلية شهدى التوحيدية، فالكتاب كان بمثابة برنامج كامل للعمل بين كل الفصائل الوطنية من ناحية، وبين سلطة ٢٣ يوليو من ناحية ثانية، والتى لم يفقد شهدى حماسه لها حتى اغتياله، رغم أنه كان مسجونًا وقت قيامها عام ١٩٥٢، وخرج عام ١٩٥٥، وكان بينه وبين بعض قادتها فيما بعد مراسلات.

وفى خطاب أرسله لمحمد أنور السادات الذى كان سكرتيرًا عامًا للاتحاد القومى آنذاك، وهو التنظيم السياسى للثورة فى ذلك الوقت، أى وقت وجود شهدى فى السجن- يقول شهدى فى خطابه للسادات، ذلك الخطاب لم يدرجه أحد من الباحثين فى أى تناول لشهدى: «... لم أتشرف بالكتابة إليكم منذ أكثر من ثلاثة أشهر، فقد نقلت إلى الواحات الخارجة، وأصبح الاتصال عسيرًا، بل مستحيل، واشتدت الأزمة خلالها، وغدا من الواضح أن خطابًا منى لن يكون موضع ترحيب كثير أو قليل، ورغم جو الإرهاب، ورغم ما كان يتسرب من أنباء الصحف وحملاتها، فإننى لم أفقد لحظة واحدة فى أن الأزمة طارئة، وأن النكسة مؤقتة، وأن السحب السوداء القاتمة، لا بد منقشعة..».

ما أورده حسن فؤاد فى الرسالة، هو بمثابة استطراد فى إنشاد ذلك الأمل الذى كان شهدى مفعمًا به، ومقتنعًا بكل تفاصيله..

ثم أفرد الفنان حسن فؤاد فقرة مطولة عن «من هو شهدى عطية»، وهو الذى حصل- أى شهدى- كمثقف مصرى على أعلى الدرجات العلمية، لا ليبحث عن نفسه عن أى مكانة اجتماعية، أو عربة مرسيدس كما كان يفعل زملاؤه، ولكنه حصل على ليسانس الآداب فى عقد الأربعينيات، ثم دبلوم فى التربية، وكان أول الناجحين فى مسابقة اللغة الإنجليزية على نطاق القطر، وسافر أثناء الحرب العالمية الثانية للدراسة فى هارفارد، وتم تعيينه «أستاذ أول لغة إنجليزية» فى كلية التجارة، وحصل على دبلوم فى الصحافة، ثم ماجستير فى الأدب الإنجليزى، وقبل أن يتم اغتياله كان يعمل على التحضير لرسالة الدكتوراه.

عندما قرأت تلك المعلومات عنه، أدركت أن شهدى عطية له وجه آخر غير الذى نعرفه، وهو الوجه الأدبى، خاصة أن رسالة أخرى تكاد تكون مجهولة، لم يوردها أيضًا أحد من الذين تناولوا سيرته، وكانت تلك الرسالة موجهة إلى الدكتور والأديب الكبير يوسف إدريس، وكانت الرسالة قبل اغتياله بشهور قليلة، يقول فيها شهدى لإدريس: «.. إنى أحس بأن هذه النكسة قد طالت، وأن هذه السحب السوداء التى أظلم بسببها الجو العربى يجب أن تنقشع، وأن الجمهورية العربية فى حاجة إلى قوم شجعان يقولون إن وحدة الصف الوطنى يجب أن تتم، ولن يكون ذلك إلا بإزالة هذا الجو الخانق من محاكمات ومعتقلات. إنها تهدد كل القوى التقدمية والديمقراطية فى البلاد، وتخلق جوًا من الإرهاب يجعل السيف فيه لقوى الظلام والرجعية..».

البحث عن حارة أم الحسينى

كانت تلك الإشارات الأدبية فى حياة شهدى عطية لافتة للنظر جدًا بالنسبة لى، خاصة أنه اختار الدكتور يوسف إدريس لكى يستغيث به، وقد عرفت أنهما كانا زميلين فى «مكتب الأدباء والفنانين» فى تنظيم «حدتو»، الاسم المختصر لـ«الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى»، وكان مكتب الأدباء والفنانين أحد المستويات التنظيمية فى الحركة، وكان يضم فى إهابه كثيرًا من الكتاب مثل: عبدالرحمن الخميسى، وإبراهيم عبدالحليم، وصلاح جاهين، وصلاح حافظ، وغيرهم، من هنا عرفت أن لشهدى عطية وجهًا آخر لم يكتب عنه أحد من الباحثين إلا بالإشارة إلى تلك الرواية المجهولة «حارة أم الحسينى»، والتى يذكر دائمًا أنها نشرت فى جريدة المساء، وعادة يأتى ذكر الرواية دون ذكر أى معلومات أخرى عنها، ولا عن تاريخ نشرها فى الجريدة، وكذلك لم يتحدث أحد عن الوجه الأدبى لشهدى عطية بشكل مطلق، وكنت بالفعل حزينًا لكل ذلك الإهمال الذى ينال التراث الأدبى للشيوعيين، ورغم أن هناك كثيرين كتبوا عن رفاقهم مؤرخين لهم، فإن الحديث ينقطع عن تلك الوجوه الأدبية لكثير من هؤلاء، وأخص بالذكر شهدى عطية.

كان البحث عن تلك الرواية يؤرقنى، وانشغلت بالفعل فى مجالات بحثية متعددة حتى حدث بين عامى ٢٠٠٨، و٢٠٠٩، أن اقتنيت مجلدات مجلة «مجلتى» التى كان يصدرها الكاتب الصحفى والأديب والمترجم أحمد الصاوى محمد بين أعوام ١٩٣٦، و١٩٣٨، وفى أحد أعداد المجلة، وبالتحديد فى عدد مارس ١٩٣٦، عثرت على قصة لشهدى عطية الشافعى، عنوانها «من الجامعة إلى الوظيفة»، وكانت المجلة قد أعلنت عن جائزة. تقول المجلة: ٥٠ جنيهًا مصرية تهديها مجلتى، جوائز لأروع قصص مصرية واقعية.. ثم لأول مرة فى تاريخ الصحافة المصرية تقوم مجلة ناشئة فى أول ظهورها بهذه التضحية الكبيرة، خدمة للأدب المصرى العصرى، ولكل رجل أو سيدة ينشد الحقيقة لذاتها والفن للفن، وعمل على نهضة القصة المصرية حتى تتبين لنا الاتجاهات الحديثة، ومبلغ القدرة على الوصف وحصر الموضوع ودقة الوقائع، والتحليل السيكولوجى... إلخ، والمدهش أن تلك القصة كانت مرشحة للفوز، وتكونت لجنة التحكيم من أهم نقاد ومفكرى ذلك الوقت، وجاء الإعلان عنهم كالتالى:

الأستاذ الدكتور طه حسين، عميد الأدب العربى.

الأستاذ أنطون الجميل بك، رئيس تحرير جريدة الأهرام.

الأستاذ الشيخ مصطفى عبدالرازق، الأستاذ بكلية الآداب.

الأستاذ خليل مطران، شاعر الأقطار العربية.

الأستاذ توفيق الحكيم، الكاتب الكبير.

الأستاذ إبراهيم رمزى، الروائى الكبير.

الأستاذ محمود تيمور بك، الروائى الكبير.

كانت القصة بالنسبة لى، مفاجأة كاملة، وبعد ذلك بشهرين، عثرت على قصة أخرى له عنوانها «جمال رخيص»، كان مستوى الكتابة الفنية مرتفعًا جدًا بمقاييس تلك الفترة، ورغم أن القصتين كانتا تتناولان بعض الفساد الذى كان منتشرًا آنذاك، لكن التناول الفنى والأسلوبى كان رائعًا، وينم عن كتابة فنية تخفى خلفها كاتبًا كبيرًا سيكون له حضور كبير فى المستقبل، ودفعتنى هاتان القصتان إلى البحث فى الأرشيف الثقافى والصحفى للأدب المصرى، فوجدت أن شهدى له كتابات أخرى نقدية، تناولت شخصيات أدبية كبيرة مثل توفيق الحكيم، وهـ.ج. ويلز، وكانت تلك الدراسات قد نُشرت فى مجلة الرسالة بين عامى ١٩٣٣ و١٩٣٤، وكانت تلك الدراسات تنم عن أديب فى غاية الدقة، رغم أنه لم يتجاوز عمره اثنين وعشرين عامًا.

كانت تلك الاكتشافات التى اعتبرتها مفاجئة وعظيمة بالنسبة لى، محفزة بشكل حاسم لكى أخوض مغامرة البحث عن الرواية «حارة أم الحسينى» شبه المجهولة، والغامضة، التى لم يحاول البحث عنها أى من رفاق شهدى الذين ذرفوا الدموع الغزيرة من أجله، وكانت أول جهة أذهب إليها دار الوثائق القومية، أى دار الكتب. كان الموظفون فى منتهى اللطف، يقابلون الباحث بابتسامات ودودة، مجرد ابتسامات طيبة، وفقط، لأننى عندما سألت عن جريدة المساء، قالوا لى: «فى الترميم حضرتك»، وعندما سألت: ومتى أستطيع أن أعود لكى أحصل على الجريدة؟»، كانت الإجابات لا تبل ريق عطشان.

انتابنى يأس كامل حتى اهتديت إلى أن أسأل صديقى الشاعر يسرى حسان، مدير تحرير الجريدة، فقال لى ببساطة: «تعالى نشوف ونجرب»، وتواعدنا، وذهبت معه لكى نقلب فى «مركز معلومات مؤسسة الجهورية»، وكان الكاتب الصحفى الأستاذ مؤمن الهباء رئيسًا للمركز، والذى قابلنا بترحاب وابتسامات طيبة، وأرشدنا أنا ويسرى لكى ندخل للبحث عما نريد، وبالفعل دفع يسرى حسان عشرين جنيهًا- من جيبه الخاص- كرسم للاطلاع على ما أردنا، وظلّ هاجس توقيت النشر غامضًا بالنسبة لى، فلا توجد أى معلومة عن تاريخ النشر فى أى مصدر، وقلت لنفسى: «سوف أتتبع الجريدة منذ صدور العدد الأول فى ٦ أكتوبر عام ١٩٥٦»، وبدأت رحلة البحث منذ العدد الأول، وللحظ كانت الرواية منشورة على حلقات تبدأ ١٢ أكتوبر عام ١٩٥٦، أى بعد صدور الجريدة بأيام قليلة.

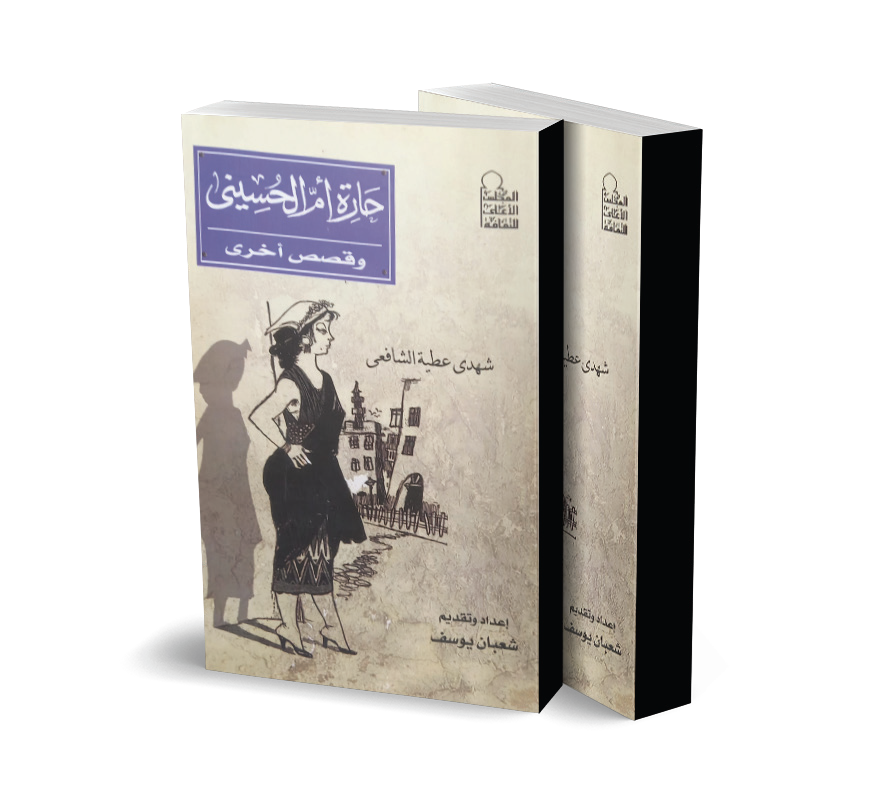

عندما صافحت عيناى صفحات الجريدة كأننى عثرت على كنز ضخم، وقرأت المقدمة التى قدمت بها الجريدة كاتب الرواية، وقد نشرت دون أى إشارة للتعرف على كاتبها، وتم تصوير الرواية، وهاتفت الصديق العزيز حلمى النمنم الذى كان مديرًا لقسم النشر فى المجلس الأعلى للثقافة، وقال لى: «اكتب لها مقدمة وهاتها وتعالى فورًا»، وحدث بالفعل، وتم نشر الرواية عام ٢٠٠٩ ومعها قصتا «من الجامعة إلى الوظيفة، وجمال رخيص» مع مقدمة نقدية وتحريرية لى.

قُوبلت الرواية بترحيب عاصف من النقاد والباحثين، إلا بعض رفاق شهدى الذين استكثروا على شخصى أن ينسب لى ذلك الكشف العظيم على المستوى الشخصى، وعلى المستوى الأدبى، وعلى المستوى الذى يخص شهدى عطية والحركة الشيوعية، وفى حوار بينى وبين الأستاذ الدكتور رفعت السعيد، وكان صديقًا عزيزًا، وهو مسئول بشكل كبير عن التأريخ لكثير من تفاصيل الحركة الشيوعية، سألته: «لماذا يا دكتور رفعت لم تنشروا تلك الرواية المهمة، وكلكم تقدرون شهدى عطية، وتدركون قيمته، وهو الرمز الذى كان وما زال الأكثر حضورًا فى الحركة الشيوعية؟».. وكان رده مفاجئًا بالنسبة لى عندما قال لى بأنه كان يمتلك نسخة بخط يد شهدى لتلك الرواية، ولكنه أرسلها إلى مركز فى هولندا معروف، يحتفظ بكل وثائق الحركة الشيوعية المصرية وغيرها فى شتى أنحاء العالم، وفى ذلك المركز- كما قال دكتور رفعت- يتم حفظ وصون تلك الأوراق والأدبيات المهمة.

بالطبع لم أقتنع بذلك الرد، واعتبرت أن عدم نشر رواية شهدى لأكثر من خمسين عامًا بمثابة تقصير فادح فى كشف أوراق كثيرة شبيهة، وفى الذكرى الخمسين لاغتيال شهدى عطية، أى فى ١٥ يونيو ٢٠١٠، عقدنا ندوة موسعة فى المجلس الأعلى للثقافة، حضرها الدكتور أحمد القصير، وحضرت من موسكو حنان شهدى عطية الشافعى لكى تشاركنا الاحتفال، وتحدث طويلًا أستاذى الكاتب والمترجم دكتور فخرى لبيب، وكتب عن الرواية أكثر من ثلاثين مقالًا فى الصحف والمجلات المصرية والعربية.

إذًا كان الكشف عن تلك الرواية، بمثابة كشف عن خبيئة، وكتبت مقدمة تلك الرواية البديعة التى تكشف عن موهبة سردية وفنية وأدبية عظيمة لشهدى، وقارنت بينه وبين نجيب محفوظ، من زاوية أنهما مولودان فى عام واحد، وتخرجا فى كلية واحدة، وتقريبًا بدأ كل منهما الكتابة فى زمن واحد، أى فى أوائل عقد الثلاثينيات.

وأود أن أشير إلى نقطة أحزنتنى بعض الشىء، وهى أن أستاذى العظيم صلاح عيسى كتب سلسلة حلقات نشرها فى جريدة القاهرة منذ سنوات، وتم جمع تلك الحلقات، ونُشرت فى كتاب مستقل تحت عنوان «الموت فى تشريفة الحليف الوطنى.. وقائع اغتيال شهدى عطية الشافعى»، وفى الكتاب كتب أستاذى صلاح عيسى عن الوجه الأدبى لشهدى عطية، دون الإشارة إلى جهدى فى ذلك الشأن، لأننى كنت أول من تحدث باستفاضة عن ذلك الوجه الأدبى.

وكل ما تكرّم به الأستاذ صلاح أنه كتب فى صفحة ٤٣ من الكتاب قائلًا: «وفضلًا عن هاتين القصتين القصيرتين، كتب شهدى عطية الشافعى رواية قصيرة بعنوان حارة أم الحسينى نشرتها جريدة المساء فى خمس حلقات أسبوعية، بدأت فى ١٢ أكتوبر ١٩٥٦، وانتهت فى ٢ نوفمبر ١٩٥٦. ويقول الشاعر شعبان يوسف- الذى بحث عنها استنادًا إلى إشارات عابرة فى كتابات ومذكرات رفاق شهدى عطية، ونشرها مع قصتى (من الجامعة إلى الوظيفة، ولحم رخيص)، فى كتاب بعنوان حارة أم الحسينى وقصص أخرى، المجلس الأعلى للثقافة القاهرة ٢٠٠٩- إن الرواية نُشرت دون اسم لكاتبها، وقالت المساء فى مقدمة لها: يرجع ذلك أن الذى كتبها هو المشرف على الصفحة الأخيرة منها (سعد التائه).. إن ذلك حدث بناءً على طلب مؤلفها الذى رأى الاحتفاظ باسمه».

فقط تلك الإشارة التى حظيت بها من أستاذ عظيم- أشهد بأن فضله كبير على كثير من الكتاب والباحثين ومنهم شخصى- إشارة فاترة لا تشى بفرادة الاكتشاف، رغم أن كل الحديث الذى ساقه أستاذى صلاح عيسى كان معتمدًا على تلك الاكتشافات، وهذه الملاحظات لا تقلل من شأن كاتب ومؤرخ وصحفى عظيم، وربما تكون السرعة هى التى دفعته لذلك.. وفى القريب العاجل إن شاء الله، سوف أعيد نشر الرواية مع القصتين، كما سأضيف لهما مجموعة من الدراسات الأدبية التى كتبها شهدى فى مراحله الأولى.