نوال السعداوي.. المتمردة التى حاول الجميع وضعها فى القفص

-رفضت أول عريس وراحت تبحث عن التعليم والقراءة والمعرفة والحرية

-أدركت نوال وبشفافية أن الصدق هو الطريق الأوحد للسعادة بالتالى

-لم يحدث أن ساومت على مبادئها وأفكارها وظلّت تعلن عنها فى كل ما تكتب

فى كتابها المثير للقلق «نساء ورجال وآلهة»، الذى نوهنا سابقًا عن مصادرته وسرقته وتشويهه، تفصح الدكتورة فدوى دوجلاس مالطى عن انزعاجها الشديد عندما تصدت للكتابة عن نوال السعداوى، ولكنها وجدت كثيرًا من الرفض والمعوقات من كثير من المثقفين، الذين وصفوها بأوصاف لا تليق، أو فى أفضل الأحوال، بأنهم لا يريدون مشاكل، أو «ابعد عن الشر وغنّ له»، كما يقول المصريون، وتلك المعاناة التى وجدتها الدكتورة فدوى، وجدها كثيرون قبلها عندما سلكوا الطريق ذاته، أى البحث عن نوال السعداوى الحقيقية فى كتاباتها المتعددة، ولماذا تهاجم بكل ذلك العنف من كتّاب ومبدعين وباحثين ومثقفين، يزعمون بأنهم طليعيون وتقدميون وحاملو لواء الفكر والثقافة الحرة؟، وقبل أن نتفحص كل ذلك، لا بد من إلقاء بعض من الضوء على مسيرة نوال نفسها، وكنا فعلنا ذلك فى دراسة سابقة مطولة، ولكننى أحببت استعادة الأفكار ذاتها فى معالجة جديدة، وذلك تضامنًا مع سياق الناقدة والباحثة الأمريكية فدوى مالطى دوجلاس، من أصل فلسطينى، وذلك لأهمية التأكيد على ما ذكرناه سابقًا، وسوف يشمل كل ما كتبناه عن نوال السعداوى كتاب نأمل فى نشره قريبًا إن شاء الله.

البدايات الأولى

تتحدث نوال السعداوى فى كتابها «أوراقى.. حياتى» عن المكونات الأولى لثقافتها الأدبية، حيث كتبت كتابها الأول «مذكرات طفلة اسمها سعاد»، فى صباها الأول، وكان عمرها فى ذلك الوقت أربعة عشر عامًا، وبالطبع لم تنشره إلا عام ١٩٩٠، وقصة هذا الكتاب تعود إلى عام ١٩٤٤ عندما طلب مدرس اللغة العربية كتابة موضوع إنشاء من ثلاث صفحات، واختارت نوال هذا العنوان الذى ذكرناه، وظلّت أسبوعًا كاملًا تكتب حتى ملأت الكراسة، ورسمت رسمة طفولية على غلاف الكراسة، وعندما قرأ المدرس هذا الموضوع، أعطاها صفرًا، وأخذت نوال الكراسة لتخفيها بين أوراقها، لتظل خمسة وأربعين عامًا، حتى تكتشفها وتنشرها، ورغم أن الصفر الذى منحه المدرس لها، أحبطها وأوقفها سنوات وسنوات عن الكتابة، لكنه لم يعطلها عن القراءة، بل بالعكس كان الصفر محفزًا ومحرضًا لها على القراءة.

فى عام ١٩٤٥، كانت نوال فى السنة الثالثة بمدرسة حلوان الثانوية، وكان قد تقدّم لها «عريس» يحمل درجة الليسانس، ولكنها رفضته بقوة، وراحت تبحث عن التعليم والقراءة والمعرفة والحرية، وظلّت هذه المفردات شبه مقدسات فى حياة نوال السعداوى.

كانت المدرسة داخلية، وكانت انشغالات البنات تتجسد فى فارس الأحلام، بينما كانت نوال تبحث عن الروايات والقصص، ورغم أن زميلة لها، كانت تنظر للقراءة بازدراء، إلا أن زميلة أخرى رمقتها بامتعاض عندما وجدتها تقرأ روايات وقصصًا، وقالت لها:

- روايات إيه وكلام فارغ إيه، ده كلام رومانتيكى!

وكانت نوال تسمع كلمة «رومانتيكى» لأول مرة، واتضح فيما بعد أن زميلتها سامية التى نطقت بهذه الكلمة، ابنة رجل كان عضوًا فى الحزب الشيوعى، ومن ثم تعمّقت العلاقة بين نوال وسامية، وكانت سامية تحمل جريدة «الجماهير» السرية، جريدة الحزب الشيوعى، ولم تكن قادرة على قراءة هذه الجريدة إلا فى «المرحاض»، وكانت كلمات «العمال والفلاحون والطبقات الكادحة والبروليتاريا والبورجوازية والخونة... إلخ» تتواتر أمامها فى هذه الجريدة، ورغم أن الوالد كان ينتمى إلى حزب الوفد، وكان له بعض المشاركات فى ثورة ١٩١٩، إلا أنه لم يعترض على توجه قراءات نوال ابنته، ولكنه كان مشجعًا لها على القراءة، وبالتالى تفتح وعى نوال على قراءة الأدب، وبالأخص الروايات، وفى الإجازة الصيفية فى ذلك العام، قرأ الأب مؤلفها الأول «مذكرات طفلة اسمها سعاد»، وقال لها «أنت عندك موهبة»، وقرأته أمها، وقالت لها: «القصة حلوة يا نوال، والمدرس ده غبى»، تقصد المدرس الذى أعطاها صفرًا.

ظلّت كلمات الأب والأم عالقة فى روح نوال، طوال سنوات الدراسة، حتى تخرجها فى كليّة الطب، واشتغالها فى مستشفى الأمراض الصدرية بالعباسية، وكانت الحياة شبه رتيبة، إذ قضت عامها الأول ١٩٥٨ تركب الأتوبيس بشكل يومى من الجيزة إلى ميدان التحرير، ثم الترام إلى العباسية، وتهبط فى نهاية الخط وهكذا، وفى ذلك العام اشتد المرض على أمها، حتى كانت نوال تعيش لحظات فزع وتأمل وخوف على أمها، وكانت تهرب من تلك الحالة إلى الكتابة، وكتبت أول قصة فى ذلك العام، وأعطتها لأحمد بهاء الدين، الذى كان رئيسًا لتحرير مجلة «صباح الخير»، ولكنه لم ينشرها، وقال لها: «أرجوكِ يا نوال ابعدى عن الموضوعات الحسّاسة»، وعندما سألته: «وإيه يا بهاء الموضوعات الحساسة دى؟»، رد بهاء: «الثالوث إياه، مش عارفاه؟»، قالت له: «عارفة اتنين منه، ربنا وجمال عبدالناصر، والتالت مش عارفاه»، وهنا قال لها بهاء: «التالت هو الجنس يا دكتورة».

وتؤكد القصة أنها تخلو من الجنس بالمعنى المعروف، لأن القصة كانت تدور حول حرباء بلون الرمال، تلتقى بها بطلة القصة فى الصحراء كل يوم، وتهز لها ذيلها فرحًا حين تراها، فتخاف منها، متخيلة أنها «حيّة»، ذلك الخوف الكامن لدى البطلة منذ الطفولة، تلك الحيّة التى تتحول إلى أفعى، إنها الشيطان الذى أخرج آدم من الجنة!، لكن هذه الحية تفرح بلقاء البطلة، وتقفز فوق التل رافعة ذيلها، وكانت عيناها تلمعان فى ابتسامة، إذ تخيلتها البطلة أنها صديقة لحواء، وهكذا تدور القصة حول رموز كثيرة وردت فى القرآن والتوراة، وهذا بالتأكيد ما دفع بهاء لرفض القصة، ولكنه شجعها بعد ذلك على الكتابة، ونشرت أول قصة وتقاضت عليها ثلاثة جنيهات، ومن هنا بدأت طريق الكتابة الأدبية.

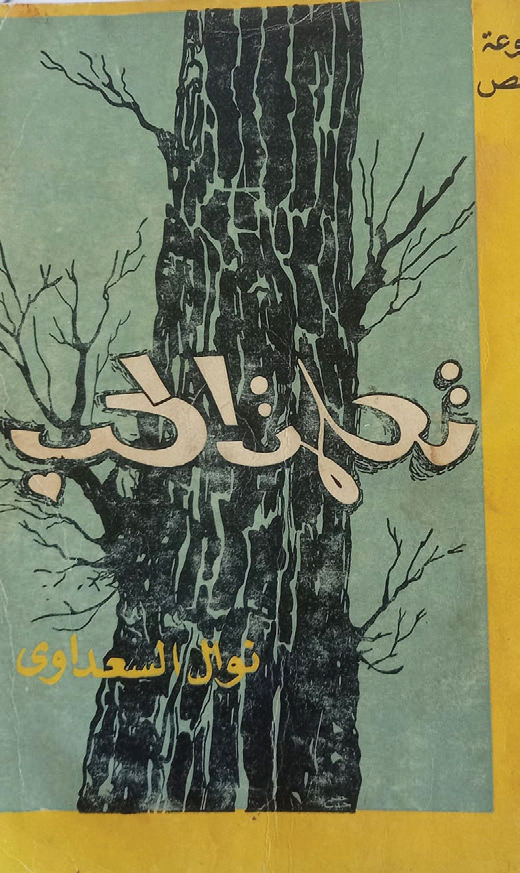

أول مجموعة قصصية

فى ذلك المناخ المربك على المستويين الشخصى والعام، أعدت نوال السعداوى مجموعتها القصصية الأولى «تعلمت الحب»، غير حذرة من التعامل مع التابوهات القائمة والسائدة والمعوّقة بطريقتها الخاصة، رغم أنها قدمت المجموعة بحديث يكاد يكون تفسيريًا لوجهة نظرها، إذ كتبت فى صدر مجموعتها الأولى: «كلما أمعنت النظر فى مشاكل حياتنا، زدت اقتناعًا بأننا فى حاجة إلى مزيد من الحب والرحمة.. فالحب يجعل الحياة مقبولة بما يثيره فينا من أحاسيس، والرحمة تلطف الحياة برقتها وخيرها»، وزادت نوال فى تعريفها، موضحة أنها لا تعنى بذلك الحب الذى ينشأ بين رجل وامرأة، أو بين أب وولده، أو بين أم وولدها، معتبرة أن هذا الحب طبيعى، ولا يوجد مجهود للإنسان فيه، ولكنها تنشد الحب المبذول للغير، أيًا كان هذا الآخر.

واستطردت نوال فى تفسيرها لذلك الذى تبغيه، وأعطت المجموعة للكاتب الكبير يحيى حقى لكى يكتب لها مقدمة، والذى بدأ مقدمته حذرًا وقائلًا: «قد لا يرضى علىّ أساتذة النقد حين يروننى وأنا أتناول بترحيب قصة بقلم واحدة من بنات حواء، أجعل أول همى لا أن أتدبر شكلها ومضمونها والمذهب الذى تنتسب إليه، بل أن أعرف أكان حديثها حديث المرأة عن المرأة فأفرح به، أم حديثًا يعتنق لغة الرجل ومنطقه، فأقول علينا ضاعت الفرصة وعليها؟، فأنا وليد مدنية ألفت وهامت بأن تصف المرأة بأنها لغز، هيهات لذكاء الرجل الفطن أن يسبر غوره! كل ما يعرفه منها أو يكتبه عنها نوع من الرجم بالغيب، وضرب من الحدس والتخمين، قد يكون فى هذا الوصف كثيرًا من الوهم الغافل، أو النصب المتعمد».

كم كان يحيى حقى عظيمًا جدًا، وكم كان ديمقراطيًا للغاية، وكم كان واضحًا بشكل مفرط عندما أعلن أن النقاد سيغضبون منه عندما يدركون أنه يكتب عن كاتبة حرة، إنه كاتب حر وخارج السياق الذكورى والسلطوى بدرجة ما، يكتب عن امرأة حرة- أيضًا- خارج السياق الذى رضخت له كاتبات كن فى ذلك الزمن مستسلمات إلا قليلًا مثل سعاد زهير، التى كتبت كتابًا روائيًا فى غاية الأهمية، وهو «اعترافات امرأة مسترجلة»، ونشرته على حلقات فى مجلة روزاليوسف، ثم صدرت فى كتاب فى نوفمبر ١٩٦١، وللأسف كتبت د. لطيفة الزيات مقالًا طويلًا فى يناير ١٩٦٢ بمجلة «المجلة»، وهاجمت فيه الرواية بشكل واضح، ونفت أن يكون هذا الكتاب رواية، ومما جاء فى مقال د. لطيفة: «.. والسيدة سعاد زهير مارست حريتها ككاتبة، واختارت ضمير المتكلم لكى تروى عن طريقه القصة التى اختارتها، وكانت نتيجة هذا الاختيار أنها لم تستطع أن تقيم التجربة الحية التى تعرض لها، ولا أن تحدد معناها، وظلّت القصة فى نطاق التجربة الحية الفجة لا التجربة الفنية ذات المعنى الموحد، وخرج الكتاب أشبه ما يكون بوثيقة اجتماعية، أو بصرخة احتجاج ضد المجتمع الذى يظلم المرأة»، وهكذا تخرج د. لطيفة رواية سعاد زهير عن فن الرواية بشكل مطلق، ولا يخلو المقال من سلسلة إرشادات ونصائح للكاتبة، وتُنهى لطيفة مقالها قائلة: «.. وأود أن أقول كلمة أخيرة.. إن السيدة سعاد زهير لو أرادت وأخلصت للعمل الفنى، ولو دعمت انفعالها الصادق وموهبتها بالخبرة الفنية فى قصتها التالية، لجاءت كسبًا جديدًا للقصة المصرية، وما أحوج القصة المصرية إلى مكاسب جديدة».

جدير بالذكر أن د. لطيفة كتبت مقدمة لطبعة جديدة من الرواية التى صدرت عن مكتبة الأسرة عام ١٩٩١ تراجعت فيها مائة وثمانين درجة عن حديثها الأول دون إبداء الأسباب، إذ جاء فى مقدمتها قائلة: «.. وقد سألت نفسى أول ما سألت.. هل ما زالت هذه الرواية مقروءة كما كانت عام ١٩٦٠، ووجدتنى أقرؤها للنهاية دون أن أسقطها من يدى، وهذا يعنى أول ما يعنى توافر العامل الفنى للرواية، وجوهرية المشاكل التى تعرض لها، وتوافر العامل الفنى يعنى وجود عنصر التشويق من البداية للنهاية، على الإمساك باهتمام القارئ طيلة النص، وهذا ما تحققه سعاد زهير من خلال بنيان جيد للرواية يقوم على اختيار لحظات ذات دلالة فى حياة البطلة..».

ولا أريد الاستفاضة فى ذلك الأمر، ولكننى أردت أن أعرض لارتباك النقد وانحيازه فى وقت ما من الزمن، وذلك لأسباب تبدو أيديولوجية أو فنية، ويتضح أن الأمر لا ينطوى على هذا أو ذاك، وكل ما فى الأمر أن د. لطيفة كانت فى منطقة تنتصر للسائد فى ذلك الوقت، ثم انسحبت من تلك المنطقة، أو ربما لأن تنافسًا ما كان قائمًا بين الكاتبات آنذاك، وبعد ثلاثين عامًا زال هذا التنافس.

هذا هو المناخ الذى ولدت فيه مجموعة نوال السعداوى القصصية الأولى، مناخ مدجج بالتربص من ناحية، وبالتجاهل من ناحية ثانية، رغم وفرة النقاد ووسائل التعبير، والأمر لا يتعلق بالسلطة السياسية المباشرة، ولكنه مرتبط بمحاولة تسييد وجهة نظر ورؤية نقدية معينة، فى مواجهة وجهة نظر أخرى، ولو لم يكن الأمر كذلك، فما الذى يجعل غالبية النقاد يتجاهلون كتابات السعداوى، فإذا كانت رواية سعاد زهير قد حظيت بالكتابة، وإن كانت كتابة سلبية، وأى كتابة فهى إعلان عن الكتاب، فمجموعة «تعلمت الحب»، لم تحظ بأى كتابة، ومرّت مرور الكرام رغم الشعارات التى كان يرفعها النقاد والمفكرون والساسة حول حريّة المرأة، مجرد شعارات رنّانة تفيض صخبًا وضجيجًا دون طحن حقيقى، ورغم أن المجموعة كانت تحظى بمواصفات فنيّة، وسمات فنية بديعة، لا ينقصها السرد الممتع، ولا الحوار الحى، ولا اللغة السهل الممتنع كما يقولون، ولا الناء الأسلوبى المبتكر، وهذا ما شهد به يحيى حقى فى مقدمته البليغة، إلا عندما أراد أن يداعب النقاد قائلًا إنه لو جاراهم، سيقول كذا وكيت، ولكنه أعلن عن أنه أحب ما كتبت، رغم مخالفته لوجهات نظر النقاد، وكأنه أراد أن يعطى درسًا لهم عبر مقدمة تكاد تكون موعظة، ورغم ذلك لم يعرها النقاد أى التفاتة، ولم يلتفتوا لكتابة نوال السعداوى الأدبية كلها إلا فى مناسبات قليلة، رغم أن العالم كله يدرك قيمة نوال ودورها وإبداعها وكل كتاباتها بشكل عام.

وكما أسلفنا، فالسعداوى كانت تتعامل مع كتاباتها بشكل عام، باعتبارها رسالة تحمل قدرًا من المبادئ والمُثل، ولكنها فى إطار الفن والإبداع، وربما تكون إبداعًا خالصًا، ومن يتأمل عنوان المجموعة الأولى «تعلمت الحب» يدرك أن السعداوى المنذورة للنضال النسوى، آثرت أن تختار التعلم، وربما دفعتها فطرتها إلى اختيار تلك المفردة، ودفعتها كذلك لكتابة المقدمة التفسيرية للحب، وهذا ما تجلى فى قصتها الأولى فى المجموعة، التى تحمل العنوان ذاته، ورغم أن تلخيص القصص يخلّ بفنيتها، فإننا لا نملك غير ذلك، أملًا فى استعادة هذه المجموعة البديعة التى جاءت معلنة عن كاتبة ستشق طريقها بالجد والعمل والمثابرة والحب الذى أنشدته طوال حياتها، والقصة مستوحاة من واقع تجربتها كطبيبة، عندما ذهبت للمرة الأولى إلى إحدى القرى، لكى تستلم عملها هناك كطبيبة، وهناك استقبلها رجل فور نزولها من العربة، وما إن استقرت قدماها على الأرض حتى جاء رجال بالجلاليب ونساء بالطرح ينحنون على يدى الطبيبة لتقبيلها، وقادت هذه الحشود الصغيرة إلى البيت المخصص للمعيشة، وتسرد الكاتبة كل أشكال الاحتفال، وأثناء ذلك جاء رجل اسمه محمود، وأعلن عن نفسه باعتباره المساعد والمعاون لها، وهو الذى سيقوم بكل الأعمال التى لا تتعلق بالطب، من توفير كل الخدمات، وبالفعل كان هذا الشخص الذى استثقلت ظله فى البداية، خير معاون، وخير أمين على حياتها وأعمالها، وتسرد الكاتبة أنواع التعاون التى لا يتغنى عنها أى شخص يعيش فى مكان غريب، وكان محمود لا يفارقها، للدرجة التى اعتبرته مثل الماء والهواء، فالناس لا يدركون قيمة الماء والهواء إلا عند غيابهما، هكذا غاب محمود ليوم واحد، كان هذا اليوم نوعًا من التعذيب، وأعطى فرصة للكاتبة لكى تعرب عن مشاعر الحب الكامنة فى الإنسان، ولا تستدعيها إلا حدث الغياب الذى جرى لمحمود.

القصة بسيطة، ولكنها واضحة الملامح والقسمات، ولكنها ليست قصة دعائية بالمعنى المعروف، ولكنها تمتلك التقنيات الفنية التى كانت سائدة فى ذلك الوقت، ويلاحظ أن بطل القصة امرأة بشكل كبير، ويزاحمها فى البطولة محمود، تبدأ القصة بنوع من الريبة من طرف الطبيبة، حتى تتكشّف سمات الرجل المجهول، ورويدًا رويدًا تبدأ ملامحه الإنسانية تكبر وتصبح كائنات موجودة بالفعل، ولا يستطيع الآخر أن يتخلى عنها بيسر وسهولة، الكاتبة استخدمت عوامل التصعيد الفنى، دون أن يسبق حدث حدث آخر، وبالطبع فالقصة تنطلق من الدعوة التى تتحدث عن الحب بين البشر جميعًا، وهذا ما تبدى فى كل نصوص نوال الأخرى، حتى لو كانت القصص صارت أكثر قصة.

التجاهل النقدي

بعد صدور المجموعة القصصية الأولى، نشطت نوال السعداوى فى الكتابة الأدبية بشكل جاد، وراحت تنشر فى الصحف والمجلات وسط مناخ مدجج بالذكورية السلطوية، ولكى لا يكون الحديث على عواهنه كما يقولون، فما أصاب نوال السعداوى من تجاهل تام، كان يصيب أخريات، ورغم أنها أصدرت ثلاث مجموعات قصصية ورواية على مدى ست سنوات فى عقد الستينيات، إلا أن ذلك لم يشفع لها أن تشارك فى أى مجلة تعد ملفًا عن الكتابة القصصية، فهذه مجلة المجلة تُصدر عددًا خاصًا عن القصة القصيرة فى أغسطس ١٩٦٦، ورغم أن العدد اختار كتّابًا جددًا مثل إبراهيم أصلان ويحيى الطاهر عبدالله ومجيد طوبيا وغيرهم، إلا أنه يشرك نوال السعداوى وأيًا من الكاتبات فى العدد، وكأن كتابة القصة مقصورة على الرجال، وحدث هذا الأمر عشرات المرات فى ملفات وكتب وأعداد كاملة من مجلات لا تعتنى بكتابة المرأة الأدبية، حتى مجلة جاليرى ٦٨ الطليعية، لم أضبط شاعرة ولا روائية ولا قاصة ولا كاتبة مسرحية مدرجة فى أى عدد من الأعداد السبعة الصادرة على مدى ثلاث سنوات، فقط لمحت قصيدة مترجمة لأبولينير، وقامت بالترجمة نادية كامل، فقط فقط فقط، بعد ذلك هل نسوق أدلة أخرى لكى ندلل على الحرب القائمة على الكاتبات، الحرب بالتجاهل.

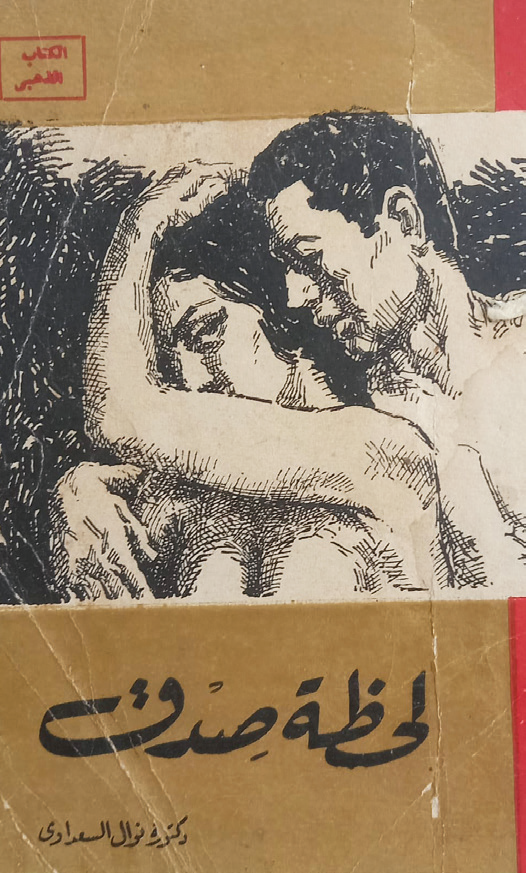

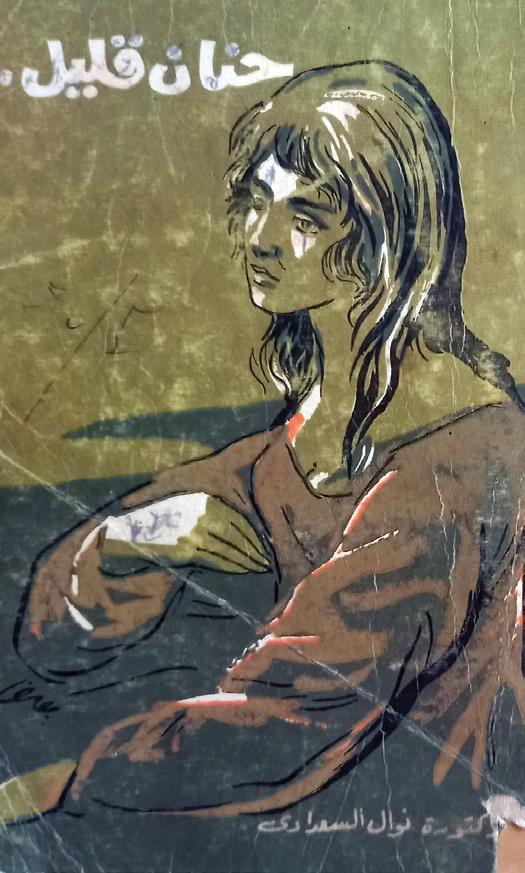

صدرت المجموعة الثانية «حنان قليل» للسعداوى بعد صدور المجموعة الأولى مباشرة، أى عام ١٩٦١، ثم بعد ذلك بعامين أى عام ١٩٦٣ صدرت مجموعة «لحظة صدق»، قدم لها الدكتور يوسف إدريس، ولكن قبل مقدمة يوسف إدريس، أرادت السعداوى أن تعلن عن وجعها الخاص وتصرخ، فكتبت فى صدر المجموعة : «كثيرًا ما تألمت، ولكننى لم أعرف ألمًا أشد من ذلك الألم الذى يصيبنى حين أكذب على نفسى.. وكثيرًا ماسعدت ولكننى لم أعرف سعادة أعذب من تلك السعادة التى أشعر بها حين أعيش مع نفسى لحظة صدق، لتكن الحقيقة ما تكون، ولكنها تنطوى فى أعماقها على شىء ساحر منها نفسها مهما كانت، شىء لا يكتشف إلا فى لحظة الصدق التى نواجهها».

إذن أدركت نوال، وبشفافية، أن الصدق هو الطريق الأوحد للسعادة، بالتالى لم يحدث أن ساومت على مبادئها وأفكارها، وظلّت تعلن عنها فى كل ما تكتب، إنها ليست كاتبة خاملة، تكتب لكى ترضى الذائقة السائدة، أى ذائقة شيوخ الفتاوى المتطرفين، أو ذائقة الذكور الموروثة من السلف الطالح، تلك الذائقة التى تضع المرأة دائمًا فى محل الطاعة والخضوع والرضا المصطنع، ولكنها تعاملت مع الحقيقة العارية التى خسرت بإعلانها كثيرًا من الأصدقاء والخصوم على السواء، هؤلاء الذين لا يريدون كاتبة متمردة، كاتبة خارجة عن السياق المرسوم لها، فإن خرجت، نالت ذلك التجاهل، وإن لم يصلح التجاهل، جاء الكرباج أو السباب والهجوم والتكفير، والشماتة فى رحيلها، وإطلاق النباح الذى يدوّى فى خرابات ظلامية كارثية.

فى المقدمة التى كتبها الدكتور يوسف إدريس، لاحظت أنها مقدمة عامة، وآثر إدريس أن يكتب عن نوال السعداوى الشخص، ولم يتطرق إلى القصص، وهذا تجاهل من نوع آخر، فبعد أن وصف رحلة السعداوى بأنها طويلة، من طالبة الطب المتحمسة الخطيبة مندوبة الطالبات الدائمة السائرة فى المظاهرات، إلى نوال السعداوى الطبيبة التى زاولت الطب حتى استحال وظيفة، وبعد استعراض إدريس مسيرة السعداوى الطبية والوظيفية، أعلن: «.. أخيرًا كان لحيرة نوال السعداوى أن تنتهى، ولتقلبها العنيف أن يهدأ، وللجمرة المقدسة الكامنة فى صدرها أن تلمس الناس وتحركهم وقد وجدت المخرج»، وكان إدريس حريصًا على إثبات أن «نوال» هى التى طلبت منه كتابة المقدمة للمجموعة: «.. ولقد أسعدنى أن تطلب منى نوال السعداوى أن أقدم لها هذه المجموعة لأشياء كثيرة ليس أقلها أننى كنت شغوفًا بقراءة مجموعة منتقاة من إنتاجها القصصى أو الحقيقة أننى- لتفرق الجهات التى تنشر فيها- لم يكن قد أتيح لى أن أقرأ لها سوى قصة واحدة..»!، وما جاء فى المقدمة رغم أنه كثير، لم نقرأ ما ينم عن أن يوسف إدريس قرأ قصص المجموعة، ولم يدل برأى واضح أو نقدى، ولكنها جاءت عامة، ليثبت فى قرب نهاية المقدمة أن المجموعة «حدث فى حركتنا الأدبية، فلقد بدأ الأدب النسائى عندنا فى أعقاب الثورة الوطنية الأولى كعلامة من علامات تحرر المرأة ورغبتها فى المساواة بحقوق الرجل، وربما لهذا جاء هذا الأدب (رجاليًا) محضًا يريد أن يطاول الرجال فيما تخصصوا فيه وحذقوه».

وهذه الفكرة الأخيرة هى التى سادت عن نوال السعداوى، وهى التى رددها كثيرون فيما قبل وفيما بعد، ويوسف إدريس كتب ما شاع عن نوال السعداوى آنذاك وبعد ذاك، وهو أن المرأة تناضل من أجل أن تتساوى بالرجل، كى تصل إلى مرتبته، وهذا الرأى إهانة بالغة أو عدم فهم لرسالة نوال، ويأتى هذا الكلام كأنه هجاء فى مقام مديح، وإذا كان إدريس كتب ذلك عام ١٩٦٥، نجده فى كتاب الدكتور شكرى محمد عياد الصادر عام ١٩٩٩ بعد رحيله، وهو تجميع لمقالات كتبها فى مجلة العلال تحت عنوان «القفز على الأشواك»، وكان عياد كتب مقالًا عن الجزء الأول من مذكراتها «أوراقى.. حياتى»، ورغم أن المقال كان متعاطفًا فى كثير من الأحيان مع نوال ورحلتها ونضالها وأفكارها، إلا أن أستاذنا عياد راح يأخذ عليها مركزية الذات، والإفراط فى تأكيدها، ويعلّق على بضعة أشياء صغيرة، ويعطيها أهمية زائدة، لذا يقول: «إن هذه المركزية تتحول فى أحيان كثيرة إلى انطباعية مسرفة»، ويسوق مثالًا عابرًا مقتبسًا من الكتاب «إنها- مثلًا- تجعل ارتجاج التاكسى حين يقع فى حفرة ناتجًا عن خفقة قلب»، ويضيف: «وهناك قدر كبير من المعلومات التاريخية الخاطئة التى يمكن أن يحصل عليه القارئ من كتاب نوال السعداوى».

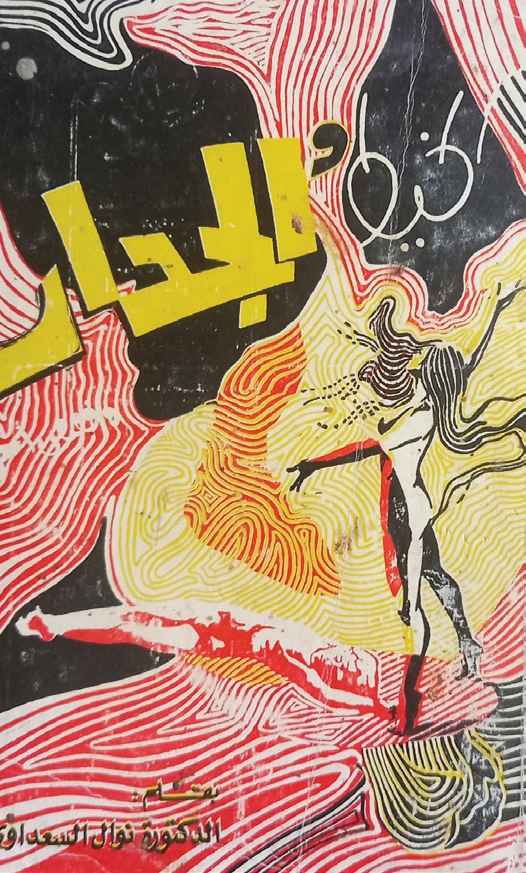

الزيات والراعي يقدمان السعداوي

لم تتوقف السعداوى عن الكتابة رغم التجاهل المطبق لها على وجه الخصوص، ولغالبية الكاتبات بقوة، فتصدر عام ١٩٦٥ كتابها «مذكرات طبيبة»، التى كانت نشرته فى مجلة روزاليوسف، وفيه تثير بشكل واضح وحاد الصراع بينها وبين أنوثتها المعلنة، وتعلن عن أنها اكتشفت ذلك الصراع مبكرا، وعملت على فهمه ودراسته ومقاومة أى ضغوط مجتمعية تنفى وجودها كإنسان، مثل تمييز الأخ فى البيت، ثم التلميذ فى المدرسة، ثم الطالب فى الكلية، ثم زميلها فى العمل، وفى هذا الكتاب صغير الحجم، تفتح نوال السعداوى النار على الذكورية المجتمعية الوظيفية السلطوية، دون أقنعة قصصية أو روائية، ومنذ صدور ذلك الكتاب، تم تصنيف نوال السعداوى باعتبارها مناضلة نسوية، وعلى المستوى نفسه، تعمّقت مساحة التجاهل لها كأديبة وككاتبة قصة وكاتبة روائية، وبعد ذلك كاتبة مسرحية، رغم أن مجموعتها القصصية الرابعة «الجدار» التى صدرت عام ١٩٧٢ كتب مقدمة لها الناقد الدكتور على الراعى، كذلك كتبت مقدمة ثانية دكتورة لطيف الزيات، وفى الوقت الذى تحدث الراعى عن المجموعة كلها بروح نقدية مسئولة، كتبت الزيات عن قصة واحدة وهى القصة البطل، التى حملت عنوان المجموعة كلها، واعتبرتها د. لطيفة أنها تجربة فنية جديدة، وجريئة ومثيرة وغريبة فى الوقت نفسه.

رغم كل هؤلاء النقاد والمبدعين المرموقين «يحيى حقى ويوسف إدريس ولطيفة الزيات وعلى الراعى»، الذين قدموا كتابات نوال السردية والقصصية على وجه الخصوص، ورغم أن تلك القصص تمت ترجمتها إلى لغات عالمية حية كثيرة، إلا أن الحصار ظل مضروبًا على كتابات نوال السعداوى، وهذا ليس ترصدًا لشخصها المبدع دون الكاتبات الكثيرات، ولكن هذا التجاهل ينطلق من المنظومة الذكورية السلطوية المهيمنة، تلك الذكورية الموروثة عن ثقافة قديمة سلفية كرّست لذلك التجاهل الفادح، وكنت أندهش من كثير من الرسائل العلمية التى تناولت فن القصة القصيرة، وعجزت تلك الرسائل عن تناول كاتبة واحدة، وللأسف صدر عدد ضخم من مجلة فصول الموقرة فى يوليو ١٩٨٢ عن «القصة القصيرة.. اتجاهاتها وقضاياها»، ولم يتناول كاتبة لقصة واحدة، وليست نوال السعداوى فحسب هى المقصودة، ولكن إبداعات نوال السعداوى الفكرية الأخرى قد أثارت جدلًا إضافيًا، جعل الكثيرين يتجاهل شبه رسمى لإبداعها القصصى والروائى، وجعل أيضًا من المتطرفين منصة هجوم مطلق عليها، والقاعدة تقول إن الشجر العالى والمثمر، هو الذى يلقى بالحجارة، وقد صدر كتاب كامل فى هجاء نوال السعداوى، وتكفيرها، وهو كتاب «المواجهة د. نوال السعداوى فى قفص الاتهام»، وفى هذا الكتاب تم تجميع كل القضايا التى تناولتها السعداوى، وتم تناولها بالتسخيف والتحقير والتشهير دون هوادة.

فى ذلك المناخ الذى كان سائدًا، قديمًا وحديثًا، ظلت نوال السعداوى تحارب دون أن تسقط رايتها، ودون أن تتنازل عن أفكارها، وظلّت تدفع ثمن ذلك غاليًا طوال حياتها حتى الرحيل.

تحدد السعداوى تاريخ ميلادها وظروف الميلاد وطبيعة التلقى لها: «أول خيوط الفجر تلك الليلة من أكتوبر، قبل أن تخرج الشمس إلى الأرض المحددة على الخريطة بنقطة صغيرة لا تراها العين، فوق الخط الرفيع كالشعرة يشق الصحراء من الجنوب إلى الشمال تحت اسم النيل، ومع الدقة الرابعة المتحشرجة كالنفس الأخير لساعة الحائط، انطلقت الصرخة من فوق السرير النحاسى الأصفر ذى الأعمدة الأربعة، صرخة واحدة لامرأة فى المخاض تبعها صمت طويل ثقيل كأنما ماتت الأم والمولود معا».

هذا الوصف الذى سردته السعداوى فى مستهل مذكراتها، ظل عالقًا بذاكرتها وبحياتها بشكل كامل، فى البيت والمدرسة والجامعة والعمل والمجتمع ككل، وقد عملت السعداوى ما يشبه المستحيل لكى تهزم هذه القوة المجتمعية الغاشمة، التى تتربص بالمرأة، وبكل ما يبدر عنها من أفعال، وكانت الكتابة هى خط الدفاع الأول الذى تعيد صياغة نفسها وأفكارها وأفعالها صياغة جديدة، وعلى إيقاعات الحرية والانطلاق والطبيعة التى خلقها الله تحاول كل القوى الغاشمة تكميمها وتقييدها ووضعها فى أقفاص حديدية، باسم الدين مرة، وباسم الأخلاق مرة أخرى، وفى الحقيقة تعددت قوى الطغيان واستبعاد واستعباد المرأة، والقيد واحد، وفى كل الأجيال والعهود، وربما القوانين، التى تسنّها سلطات قامعة ذكورية بامتياز.

وفى شهادة بديعة نشرتها مجلة «فصول» يناير ١٩٩٢ تحت عنوان «تجربتى مع الكتابة والحرية»، تكتب نوال السعداوى: «.. منذ انفتح عالم الحروف والكتابة أمامى بدأت أسير فى طريق آخر غير الطريق المرسوم لى قبل أن أولد، كان التاريخ العبودى منذ الفراعنة قد رسم طريق حياتى من المهد إلى اللحد، كما أنه شكّل السلطات المنوطة بتنفيذ ذلك، ابتداء من سلطة الأب والزوج فى الأسرة الصغيرة، إلى سلطة الدولة والقانون والمؤسسات، وسلطة الدين والشريعة، وأخيرًا السلطة العليا، أو الشرعية الدولية».

هذا طرف من معاناة نوال السعداوى نفسها، وكنا قد عالجناه سلفًا، وأحببت أن أؤكد عليه مجددًا فى سياق ذلك الكتاب الذى تم تشريده واستبعاده عن قارئه الطبيعى فى ظل أجواء ما زالت ملبدة بغيوم التطرف.