حين كاد قلبى أن يتوقف.. خطاب نادر لـ«المعجزة» هيلين كيلر: «أسمع بيتهوفن بأصابعى»!

- أرسلته الكاتبة الصماء الكفيفة إلى «أوركسترا نيويورك» عام 1924

- الرسالة جاءت بعدما «استمعت» كيلر بطريقتها الخاصة للسيمفونية التاسعة

من يتتبع الرسائل فى التراث الأدبى والإنسانى، يكتشف دائمًا أن بين السطور تختبئ لحظات نادرة من الدهشة والخلود. وبعد أن أبحرتُ طويلًا فى رسائل جبران خليل جبران إلى مى زيادة، قادتنى الرحلة إلى أرشيف آخر حتى وجدت خطابًا مختلفًا تمامًا، يحمل عنوانًا صادمًا: «حين كاد قلبى أن يتوقف». عنوان وحده يكفى ليبعث التساؤل: ما الذى قد يجعل قلب كاتبة يقف من شدّة الانفعال؟!

المفاجأة أنّ صاحبة هذا الخطاب ليست أى كاتبة، إنّها هيلين كيلر، المرأة التى تحدّت الصمم والعمى لتكتب رسالة بليغة إلى «أوركسترا نيويورك»، بعدما «استمعت» بطريقتها الخاصة إلى السيمفونية التاسعة لـ«بيتهوفن»، الموسيقار الأصم الذى ملأ العالم موسيقى.

هنا، تتقاطع الحكايتان: كاتبة عمياء وصماء، ومؤلف موسيقى أصم، يوحد بينهما شىء واحد لا يُرى ولا يُسمع بالمعنى التقليدى: الموسيقى.

من يقرأ التاريخ الإنسانى يكتشف أن الرسائل لم تكن مجرد وسيلة للتواصل، بل كانت مرآة تعكس أعمق ما فى النفوس من مشاعر، وأصدق ما فى اللحظات من انفعالات. ففى التراث العربى، شكّلت الرسائل الأدبية أحد أبرز الألوان النثرية، وحملت فى طياتها فلسفة العيش، وبلاغة اللغة، واعترافات القلب، من رسائل عبدالحميد الكاتب التى أرست فن المكاتبات الرسمية، إلى رسائل الجاحظ التى نسجت خيوط الفكاهة والجدل الفكرى، وصولًا إلى المكاتبات الغرامية والوجدانية مثل رسائل جبران خليل جبران إلى مى زيادة، التى تحولت إلى أيقونة من أيقونات الأدب العاطفى العربى.

وفى التراث العالمى، لم تكن الرسائل أقل قيمة، فهى التى كشفت لنا وجوهًا إنسانية لمفكرين وفنانين لم نعرفهم إلا عبر مؤلفاتهم أو أعمالهم الفنية. رسائل «تولستوى» مثلًا تكشف عن هواجسه الدينية والفلسفية، ورسائل فان جوخ إلى شقيقه «ثيو» تعدّ وثيقة حيّة عن صراع فنان مع العزلة والجنون والإبداع. أما فى الغرب الحديث، فقد أصبحت الرسائل الأدبية سجلات شخصية لحياة كاملة، تنبض بالحب والخذلان، بالانتصار والانكسار.

بهذا المعنى، فإن الرسائل ليست مجرد أوراق مؤرخة، بل هى اعترافات وجدانية ولحظات إنسانية مكثّفة، تمنحنا فرصة أن نطلّ على روح الكاتب دون أقنعة، وأن نسمع همسه بعيدًا عن صخب المنابر. هى الأدب فى لحظته الأكثر صدقًا، حين يتخلى عن الزينة ويواجه الحياة بوجهها العارى.

هيلين كيلر كاتبة وناشطة أمريكية استثنائية. وُلدت عام ١٨٨٠ فى ولاية ألاباما، وفقدت بصرها وسمعها فى طفولتها المبكرة بعد إصابتها بمرض «الحمى القرمزية». وبفضل معلمتها آن سوليفان، تعلّمت التواصل عبر اللمس، ثم القراءة والكتابة بلغة «برايل»، وأصبحت أول شخص أصم وأعمى يحصل على شهادة جامعية.

هيلين كيلر لم تكن مجرد امرأة تحدّت العمى والصمم، بل كانت من كسر الحظر الاجتماعى الذى ربط بين العمى وأسباب مهينة مثل الأمراض التناسلية. ففى عصرها، كان الحديث عن العمى فى المجال العام، خاصة داخل المجلات النسائية، يُعدّ من المحرّمات أو ما يُسمّى الـ«تابو»، ناتجًا غالبًا عن الارتباك والخجل من ارتباطه بالأمراض الجنسية.

لكن «كيلر»، بعدما أثبتت قدراتها على القراءة والكتابة والتعبير، استطاعت أن تكتب بصراحة وجرأة عن تجربتها، وروت حياتها دون مواربة، ما جعل من صوتها صوتًا لا يُغضّ النظر عنه فى النزاع ضد القيود الاجتماعية المزيفة.

إلى جانب كونها كاتبة تركت «كيلر» عددًا من الكتب والمقالات، وعُرفت كناشطة اجتماعية وحقوقية، فدافعت عن حقوق ذوى الإعاقة، وسعت لتغيير نظرة المجتمع تجاههم، وشاركت فى الحملات النسوية المطالبة بحق التصويت للمرأة، وأيّدت قضايا العدالة الاجتماعية والسلام، وكانت من الأصوات البارزة ضد التمييز والفقر.

باختصار: هى ليست مجرد رمز للتحدى الفردى، بل شخصية حوّلت تجربتها الخاصة إلى قضية عامة، ورفعت صوتها فى وقت كان الصمت هو القاعدة المفروضة على من يشبهونها.

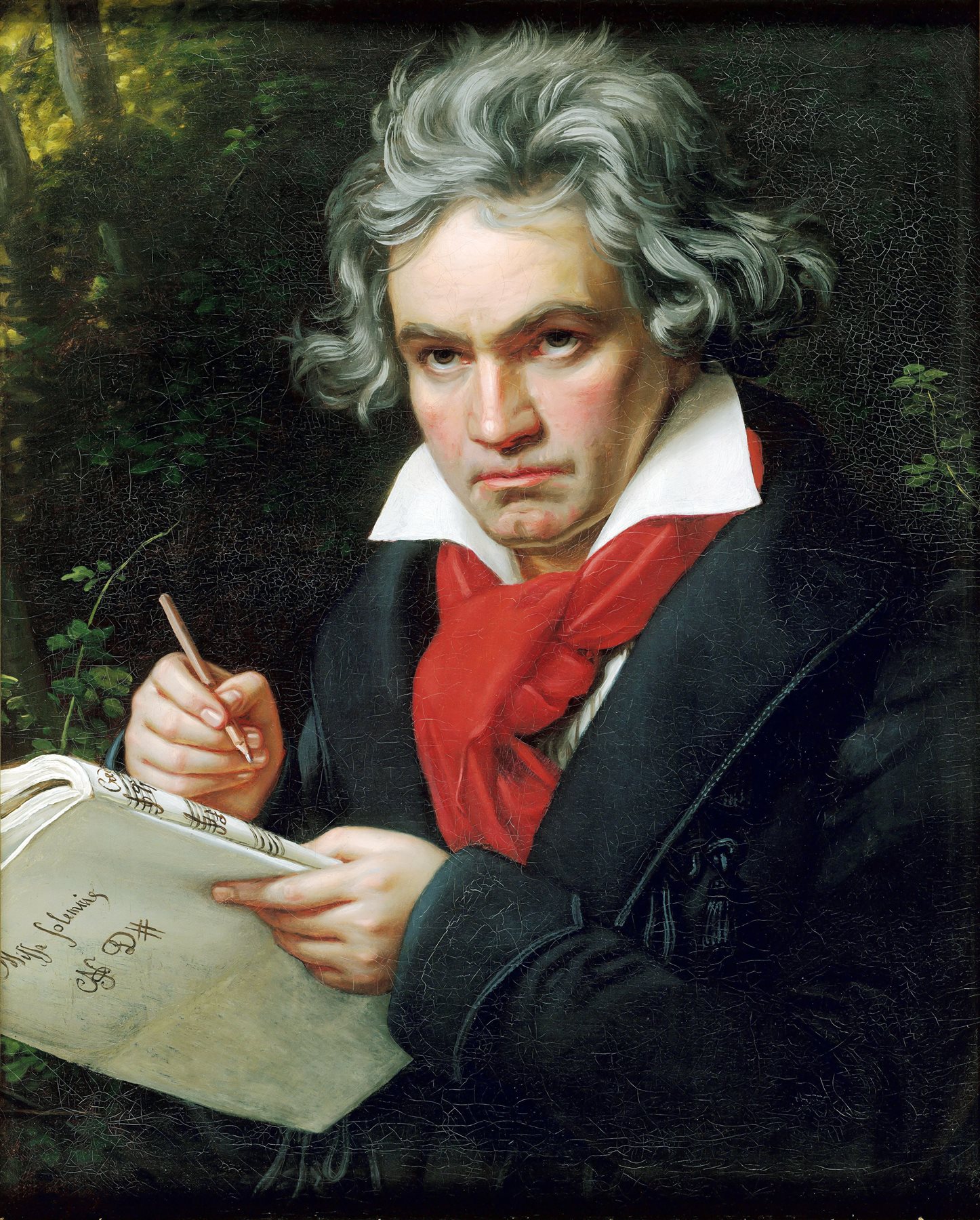

بيتهوفن

حين كتب لودفيج فان بيتهوفن سيمفونيته التاسعة عام ١٨٢٤، كان قد فقد سمعه تمامًا تقريبًا. ومع ذلك، جاءت هذه السيمفونية كأعظم شهادة على قدرة الروح الإنسانية على تحدى العجز، وصناعة الجمال من قلب الألم.

لم تكن مجرد مقطوعة موسيقية، بل عمل فلسفى وروحى؛ إذ جمعت للمرة الأولى بين الأوركسترا والكورال فى عمل واحد، متوّجة بخاتمة «نشيد الفرح»، الذى تحوّل لاحقًا إلى رمز عالمى للأمل والوحدة الإنسانية. واعتبرها كثيرون بمثابة بيان موسيقى عن انتصار الإرادة على القدر.

هذا الإرث الخالد هو ما التقطته هيلين كيلر بعد قرن من الزمن. فهى، مثل بيتهوفن، عاشت فى عالم صامت، لكنها وجدت فى الذبذبات الموسيقية ما يوازى الإيقاع الداخلى للحياة. العلاقة الروحية بينهما لم تكن فى لقاء شخصى، بل فى لغة مشتركة صاغها الألم والحرمان.

«بيتهوفن» كتب موسيقى لم يستطع أن يسمعها، وكيلر «سمعت» تلك الموسيقى عبر أصابعها. كلاهما أثبت أن الجمال يمكن أن يولد خارج الحواس المألوفة، وأن الفن أوسع من قيود الجسد والزمن.

إلى «أوركسترا نيويورك»

نعود إلى الرسالة التى عثرنا عليها، وفيما يلى ما جاء فيها نصًا:

فبراير ١٩٢٤

إلى أوركسترا نيويورك السيمفونية

أصدقائى الأعزاء،

يسعدنى أن أخبركم أنّى، رغم صممى وعمائى، قد عشت ساعة مهيبة البارحة وأنا «أصغى» عبر الراديو إلى السيمفونية التاسعة لبيتهوفن. ولا أعنى بكلمة «أصغى» أنّى سمعت الموسيقى كما يسمعها الآخرون؛ ولا أدرى إن كنت أستطيع أن أصف لكم كيف أمكننى أن أستمدّ لذّة من تلك السيمفونية. لقد كانت مفاجأة عظيمة حتى لنفسى.

كنتُ أقرأ فى مجلّة للمكفوفين عن السعادة التى يجلبها الراديو للعميان فى كل مكان. وسُررت إذ علمت أنّ للمكفوفين مصدرًا جديدًا للبهجة، لكن لم يخطر لى أنّى سأكون يومًا شريكةً فى فرحهم.

البارحة، بينما كانت أسرتى تنصت إلى أدائكم المذهل لتلك السيمفونية الخالدة، اقترح أحدهم أن أضع يدى على جهاز الاستقبال لأرى إن كنت سألتقط بعض الذبذبات. ففكّ الغطاء، ولمستُ بخفّة الغشاء الحسّاس.

ويا للدهشة! لقد أحسستُ لا بالاهتزازات فحسب، بل بالإيقاع الملتهب، بالنبض والتدفق الذى تصدره الموسيقى. سَحرتنى الذبذبات المتداخلة والمتشابكة بين الآلات المختلفة. استطعتُ بالفعل أن أميّز أصوات الأبواق، ودوىّ الطبول، والفيولات العميقة، والكمانات تغنى بتناغم بديع.

يا لجمال خطاب الكمانات وهى تنساب، تجرف وتعلو فوق أعمق النغمات! وحين انطلقت الأصوات البشرية مرتفعة من قلب ذلك المدّ المتناغم، عرفتُها على الفور. شعرتُ بالفرقة الغنائية تكبر وتتعالى، أكثر نشوة وانخطافًا، تتصاعد سريعة كاللهيب، حتى كاد قلبى يتوقف من فرط الانفعال.

بدت أصوات النساء كأنها تجسيد لكل الأصوات الملائكية المندفعة فى سيل متناغم من الجمال والإلهام. كان الكورال العظيم ينبض تحت أصابعى بمدّ وجزرٍ حادّ الشعور، ثم فجأة انفجر كل شىء: أصوات الآلات والأصوات البشرية معًا، محيط من الذبذبات السماوية، ثم تلاشى كما تتلاشى الرياح حين تنفد طاقتها، مختتمًا بزخّات رقيقة من نغمات عذبة.

بالطبع، لم يكن هذا «سماعًا» بالمعنى المعتاد، لكنّى أعلم أنّ الألحان والتناغمات حملت إلىّ مشاعر من الجلال والجمال. شعرتُ أيضًا، أو خُيّل إلىّ، بأننى ألمس أنغام الطبيعة نفسها وهى تغنّى فى يدى: أعواد الغاب، أنفاس الرياح، خرير الجداول. لم أشهد من قبل انخطافًا كهذا أمام تعدّد الاهتزازات النغمية.

وبينما كنتُ أصغى، فى غرفة تملؤها الظلمة والأنغام، الظلال والأصوات، لم أستطع إلا أن أتذكر ذلك المؤ

لّف العظيم الذى أهدى العالم هذا الطوفان من العذوبة، وكان هو أيضًا أصمّ مثلى. أدهشنى ما امتلكه من روح لا تُطفأ، روح قادرة على أن تصنع من الألم بهجة للآخرين. وها أنا أجلس، أستشعر بيدى تلك السيمفونية العظيمة وهى تنكسر كموج على شواطئ صامتة فى روحه وروحى معًا.

دعونى أشكركم بصدق على كل البهجة التى حملتها موسيقاكم الجميلة إلى بيتى وإلىّ. وأودّ أن أشكر محطة «WEAF» على الفرح الذى تبثّه فى العالم.

مع أطيب التحيات وخالص الأمنيات،

المخلصة لكم،

هيلين كيلر

الحاسة السادسة

تكشف رسالة هيلين كيلر عن حقيقة مدهشة أن الجمال لا يقتصر على ما نراه بالعين أو نسمعه بالأذن، بل يمكن أن يتجلّى عبر طرق أخرى، أبسط وأعمق، تصل إلى الروح مباشرة.

حين وضعت «كيلر» يدها على جهاز الراديو، لم «تسمع» السيمفونية كما يسمعها الآخرون، لكنها التقطت الذبذبات، وحوّلتها فى وعيها إلى لحن داخلى، كأنها تلمس نبض الكون. بهذا المعنى، فإن الموسيقى فى رسالتها لم تعد مجرد أصوات متناغمة، بل أصبحت لغة كونية تتجاوز الحواس التقليدية، تذكّرنا بأن الجمال حالة وجودية لا تُختزل فى أداة أو حاسة.

الأعمق من ذلك، أنّ الموسيقى بدت لها جسرًا بين المتناقضات: بين الألم الذى عاشه «بيتهوفن» بصممه، والبهجة التى منحها للعالم، بين ظلام عزلتها الحسية ونور التجربة الروحية التى اجتاحتها وهى تلمس الأنغام. الرسالة تقول ببساطة إن الفن قادر على أن ينقلنا من حدود الجسد إلى رحابة الروح، وأن الموسيقى وُجدت لتوحّد الإنسان بنفسه وبالآخرين، حتى وإن حالت الحواس بينهما.

فى زمن تُختصر فيه الكلمات إلى رموز سريعة ورسائل عابرة على شاشات الهواتف، تأتى رسالة مثل رسالة هيلين كيلر لتذكّرنا بعمق الكلمة المكتوبة وبقدرتها على تجاوز الزمن. ما نقرأه اليوم ليس مجرد خطاب شخصى يعود إلى عام ١٩٢٤، بل وثيقة إنسانية تملك القدرة على إلهامنا ونحن نعيش فى عصر السرعة والسطحية. فهذه الكلمات البسيطة والمشحونة بالانفعال تُعيد إلينا الإحساس بأن هذة الكتابة كانت أكثر من أداة تواصل: كانت بمثابة جسرًا بين التجارب الإنسانية المتباعدة.

إحياء رسائل الماضى يمنحنا فرصة لإبطاء إيقاع حياتنا الرقمية، والتأمل فى تجارب أشخاص عاشوا قبلنا وتركوا شهاداتهم على الورق. هى ليست مجرد مادة أرشيفية، بل ذاكرة حيّة تذكّرنا بأن ما نكتبه اليوم قد يصبح غدًا إرثًا ثقافيًا أو إنسانيًا. ولعل أعظم ما تكشفه هذه الرسائل هو أن المشاعر الإنسانية: الدهشة، الحب، الألم، الفرح، تظل متشابهة عبر القرون، حتى وإن تغيّرت وسائط التعبير عنها.