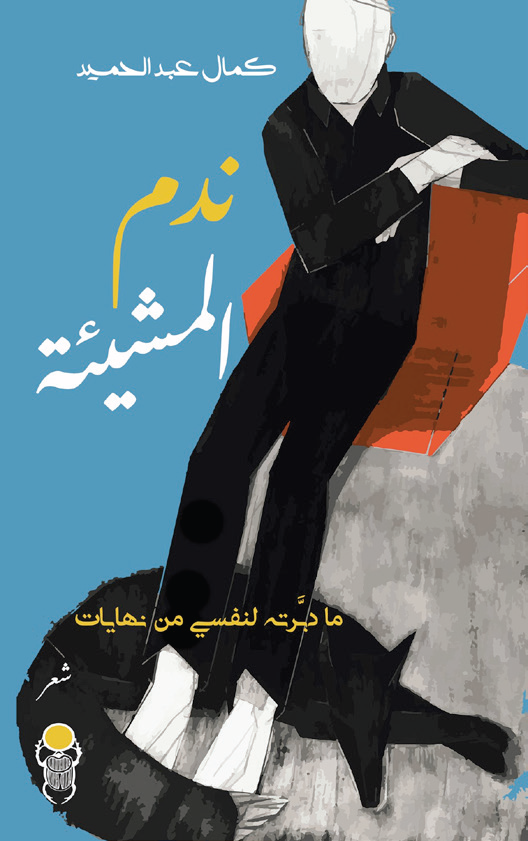

نص سردى من ديوان «ندم المشيئة».. الحزن هبة الآلهة

« من حزن كثير وكآبة قلب، كتبتُ إليكم بدموعٍ كثيرة، لا لكى تحزنوا، بل لكى تعرفوا المحبة التى عندى».

من رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس ٢: ٤

«هكذا، يا فاتنتى، فلتقولى للدّود

الذى سينهشك بالقبلات،

إننى حفظتُ الشكل والجوهر الربّانى

لحبيباتى المتحلّلات».

لا أذكر متى تحديدًا قرأت بودلير لأول مرة، وعبر أى مترجم، لكن ذلك كان حتمًا خلال سنوات الجامعة، فى زمن الجوع إلى كلّ العوالم التى خلقها، وعلى الرغم من كل سحر أزهاره الشعرية بالنسبة لى، فإن ثمة قصائد بعينها لا تزال حتى هذه اللحظة ترجّنى بكاءً وخوفًا فى آن واحد، وقصيدة «جيفة»، أو «جثّة»، حسب ترجمة الشاعر المبدع رفعت سلام، هى أكثرها قدرة على إغراقى فى حالة شعورية مربكة من المتعة والأسى:

«ووراء الصخور، كلبة قلقة

تنظر إلينا بعين غاضبة،

فى انتظار اللحظة التى تنهش فيها

من الهيكل العظمى

القطعة التى تركتها».

بودلير لا يورطنى فى محبة السوداوية العميقة فى قصيدته فحسب، وهو يضعنى وجهًا لوجه أمام دمامة المدن، وهشاشة وجودنا بكلّ جماله وقبحه وفنائه، لكنه أيضًا يعيدنى إلى «غرفة البكاء السرّى»، إلى الهروب نحو الوحدة، وإطلاق الدموع فى الخفاء. نعم يُبكينى بودلير فى السرّ حتى هذه اللحظة من العمر، اللحظة التى من المفترض فيها بعد خمسة وخمسين عامًا من الحياة، أن تكون لى القدرة على ممارسة بكائى وضعفى علانية، وتجاوز دستور الجدّ الصعيدى: الرّجال يبكون.

الرّجال فى الصعيد لا يبكون إلا عند الشدائد، وإذا كانت للبكاء درجات، فإن الجنوبى لا يصل آخرها بالعويل والصياح، إنه فقط، ومستسلمًا لضعف طاغٍ، يكتفى بدرجات أولى من البكاء، أعنى ترقرق الدمع فى العيون.

لا يمكنك أن تخاطر فى الصعيد الجوّانى، وتسأل رجلًا لا تعرفه، ليس بينك وبينه مساحة كافية من المودة والدعابات المشتركة، عن مرّات أو حالات بكائه، إذ سيظنُّ أنك تقلّل من قدره ومن صلابة رجولته. ثمّة تناقض مذهل ودرامى يعلن عنه موقف الرجل فى جنوب مصر من فكرة البكاء، فما بالنا بفعل البكاء ذاته، فى الوقت الذى تضجّ بيئته بحزن عتيق، حزن كعقيدة متوارثة، يعكسها حضور الموت والموتى حتى فى الأعياد التى لا تكتمل صباحاتها قبل زيارة المقابر والموتى، المقابر التى تلاصق البيوت أحيانًا، أو تستقرّ على مشارف القرى ونهاياتها غير بعيدة عن بصر الأحياء وحركة وجودهم، ثمّ نرى هذا الجنوبى نفسه فى حياته الخاصة مثالًا لرقّة فياضة، ولعلّ ما يجعل هذا التناقض ثقيلًا وحاكمًا، هو الطبيعة العاطفية العميقة للجنوبيين، عاطفة مكتومة لا يُراد لها أن تظهر علانية، وإن كانت تلوّن سلوك كل فرد تجاه أسرته وأصدقائه وبيئته.

فى الصعيد أنت «رجل» منذ أن تتجاوز مرحلة الحبو أمام عتبة البيت، فإذا استقام ظهرك، ومشيت على ساقيك ممسكًا بثوب أبيك، بدأت مرحلة تلقينك دروس الرجولة والشدّة، وإذا فعلها «الرجل» وبکی حتى ولو كان طفلًا فى الخامسة من عمره، ستلحق به أينما ذهب نظرات الاستنكار، وتهم الميوعة والضعف.

تجرى هذه القاعدة منذ يقفز الطفل بأولى خطواته على تراب الشارع، قفزة مبكرة إلى مدرسة حياة من نوع مختلف، مدرسة تلقى بالطفولة وثوبها الصغير بعيدًا، وتضع الصغير غصبًا أمام سبورة الكبار، يتعلم بعينيه الضيقتين فعل الرجولة، وهو يرصد جلسات الأب والأعمام والأخوال، يراقب حركات الأيادى فى قبضاتها المحكمة على العمى، ويتأمل بضيق ربما جدّية الكلام وندرة الضحك، فإذا وقعت الفكاهة بينهم لم تفسد ضحكاتهم هيبة الرجولة وصرامتها.

يبتلع الصغير قوانين الكبار يومًا بعد يوم، ويقدس مرغمًا الموانع والمحرمات التى تلغى طفولته، ومنها ألا يبكى، لأن البكاء لم يكتبه الله إلا على النساء، إنّه علامة عليهنّ، جزء من طبيعتهن الضعيفة المستكينة، وكل ما يؤدى إلى البكاء فهو عيب وعلى درجة من درجات التحريم، حتى لو كان فيلمًا أو أغنية، أو بكاء خفيفًا أمام موال حزين لعازف ربابة يقطع القرية بأشعاره الغارقة فى الحكايات.

الآن، كأننى هناك بالفعل، داخل غرفة نوم أبى فى الطابق الثانى من بيت طينى يطل على شارع يقسم القرية نصفين، سرير نحاس قديم بأربعة أعمدة تعلوه ستائر شفّافة، ودولاب خشبى بأربع «ضلف» لم تغلق يومًا كما يجب، ثمة أعطال مزمنة فى «المفصلات» صنعت حالاتها المواربة وصريرها الأبدى فى تلك الغرفة، عرفت البكاء من تعب الحب لأوّل مرّة، كنت طالبًا فى الثانوية العامة، وكان أبى قد غادرنا للعمل نحالًا فى الكويت، كان النحل غايته وغوايته، لذا أصبحت غرفته مكان عزلتى، وكانت المذاكرة حجتى لاختراق سكنه المقدس.

أيًا كانت قصة ذلك الحب الأول ونهاياته، وأيًا كان إعلان المراهقة وقتها عن نفسها وشروطها، فإن ثمة عذوبة كانت حاضرة ولا يمكن نكرانها فى تلك البكائيات المبكرة، تلك الجروح الصغيرة على حواف القلب، عذوبة أستشعرها الآن وأنا أكتب عنها، لا أتذكر كثيرًا طرف العلاقة الآخر، لكننى أتذكرنى باكيًا إثر خبر منها فى رسالة مهربة تعلن فيها عن اقتراب زواجها، أغلق باب الغرفة وأرتج مبكرًا أمام «فى يوم فى شهر فى سنة»، و«فى يوم من الأيام»، و«فات الميعاد»، و«لسه فاكر». وفى أعماقى يسكننى الرعب أن يكتشف أحد هذا البكاء السرى.

هذه الدموع المتسربة فى غفلة عن العالم الخارجى الضيق، كانت الدموع عارًا، ورجولتى مهدّدة، لكن عاطفتى كانت أقوى من تعاليم المكان وضيقه، وشاءت الأقدار أن تمنحنى بسفر أبى إلى الكويت جهاز «تسجیل» ناشیونال كما كنا نسميه، وقدرة ما على شراء أشرطة الكاسيت، وكان الاختيار فى الغالب يقع على أم كلثوم وعبدالحليم ومواويل وحكايات محمد طه والريس حفنى، هكذا أبكتنى «شفيقة ومتولى»، وخالد وجميل فى حكاية «شلباية».

فى موازاة ذلك، كانت القراءة وقتها صفة للكائن القروى الذى ينفق- حسبما كان البعض يستنكر- أموال أبيه وعرق غربته على شراء الجرائد والقصص والأغانى، وعبر هذا الممر وجدت الروح طريقها إلى الشعر، إلى هذا الألم المصفى، وتعلّقًا بمكتبة المدينة وكنوزها، كتاب الأغانى وسيرة الشعراء العاشقين الحزانى، ونواحهم الشعرى خلف عشيقات مستحيلات أو خائنات، وصولًا إلى إبراهيم ناجى وإيليا أبوماضى، وصلاح عبدالصبور وفتحى سعيد، وأمل دنقل والأبنودى.

كان الحزن مُغريًا، ولم يكن الفرح كذلك، ثمة إرادة فردية فى الحزن، استقلال تام، توحد قوة خاصة، أما الفرح فدعوة مفتوحة للآخرين، إنه لا يتحقق كاملًا إلا بالكثرة، الفرح سلوك قطيع بشرى، أما الحزن فهو هبة الآلهة، صفة عقولها، وميزان رصانتها وحكمتها.

البكاء؟ يبدأ بمثير، بسبب، لنقل إنها يد غليظة من الضيق والحسرة تمسك بك وتضع روحك كلها فى حالة تهيؤ، ثم يفعل الجهاز العصبى فعلته تحت ضغط الحزن والتوتر والألم، فيما تمارس الغدة الدمعية دورها الذى خلقت لأجله.. فنبكى ماء مالحًا كأحزاننا، لكننا، سأقول لكننى.. كنت أكتشف بعد قليل من البكاء أن المثير الخارجى ليس فجيعتى فى فعل حبيبتى وكلماتها الغاضبة المهربة، بل هو الجرح المفتوح الذى تخلفه القصيدة المغناة، فى هذا الحريق الذى لا ينطفئ كلمة وصوتًا، هكذا أحببت شاعرية مرسى جميل عزيز فى صوت عبدالحليم وأم كلثوم، أحببت حزنه الحاد فى «فات الميعاد»، كما أحببت اسمه الثلاثى الموسيقى، واقتفيت آثار أغنياته التى تحرك القلب وتدفع بالدموع الخفيفة إلى العينين.

أعرف أن ما كان يُبكينى هو الصدق فى الشعر، وليس الفقد فى الحب، الصدق الذى يلامس النقطة الملتهبة فى أعماقنا، الشعر الذى يفضح ألمنا الداخلى كله، وفى ذروة خفتنا وطيراننا نكتشف أن بكاءنا أعمق وأجمل من غضبنا المراهق، إنه أسى أرواحنا الوجودى. وفى قطارات العمر وتنقلات القلب والعقل تزداد وتطول قائمة المحرضين على البكاء شعريًا وموسيقيًا وسينمائيًا، على الرغم من أن المسافة بيننا وبين الدموع تتسع كلما ضاقت مساحات البراءة والسذاجة فى قلوبنا، واستقرت خبرات وتجارب الخسارات والعدم الثقيل فى أرواحنا. الآن، أتذكر جيدًا يوم كنت على مشارف الالتحاق بقسم الصحافة بجامعة سوهاج، حيث قرر أبى النزول من الكويت فى إجازة سنوية، والمرور أولًا بالقاهرة لأمر ما، فأوصيته بأمنية: «مكتبة مدبولى، ميدان سليمان باشا، الأعمال الكاملة لمحمد الماغوط».

ومَن غير الماغوط يمكن أن يعمّد حائرًا ضالًا فى ماء الحزن الرائق؟

رأيت بعده عوالم مدهشة وأسئلة خطافة بتحريضها الذى لا يمكن صده أو رده «أنسى الحاج، بودلير، إدغار ألن بو، رامبو... وغيرهم»، لكن الماغوط يبقى أول السحر، مضيت خلف كثيرين باحثًا عن ضوء، لكنه يبقى أول «لمبة» فى زمن القراءات الظامئة. بكيت سرًا خلف مرسى جميل عزيز، وصوت ومواويل الريس حفنى ومحمد طه، لكن بكاء الروح وكتابتها لم أجربهما إلا بعد أن جاءنى الأب بأحزان الماغوط الكاملة، كتابه الأحمر المكتنز الذى حملته مثل كتاب مقدس، وحين خطوت على أرض الجامعة، قلت لأشباهى: ها هو رسول أحزاننا.. وبشير بكائنا لو كنتم تعلمون.