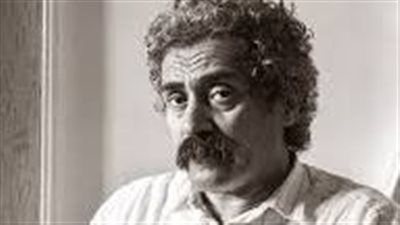

فتحى سعيد: الصعلوك السائر بقدمين عاريتين على الأشواك

- قيمتا الصعلكة والوفاء كانتا مثالين لأفكاره المنعكسة على سيرته

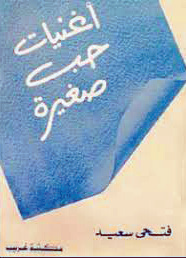

- لم يسْعَ إلى كتابة الأغانى أو التكسُّب المادى بأية طريقة.. واستثمر ثقافته فى كتاباته النثرية التى تنافسُ شعرَه فى الأهمية

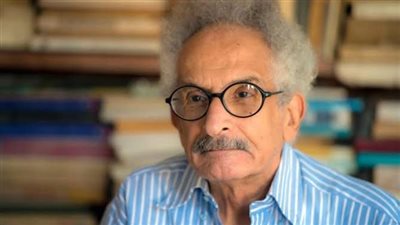

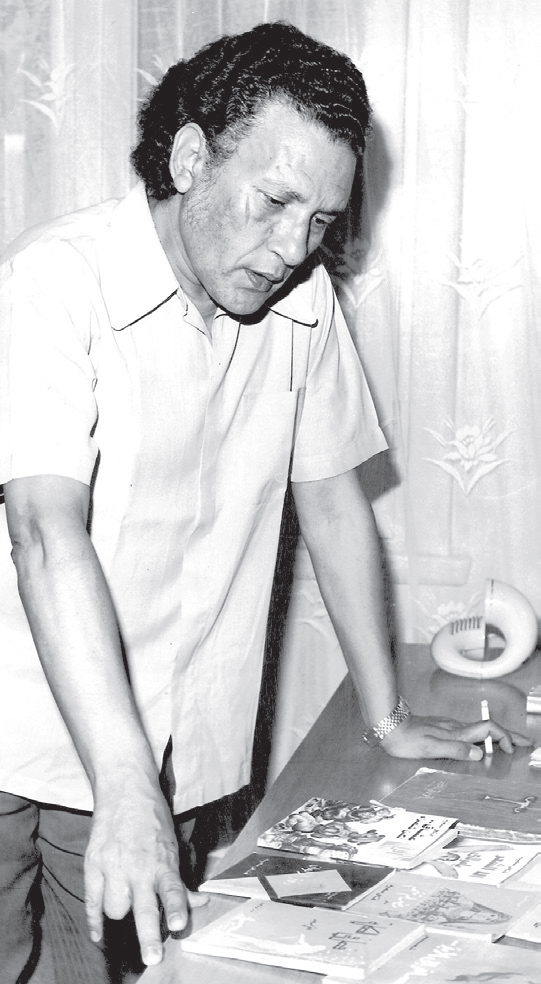

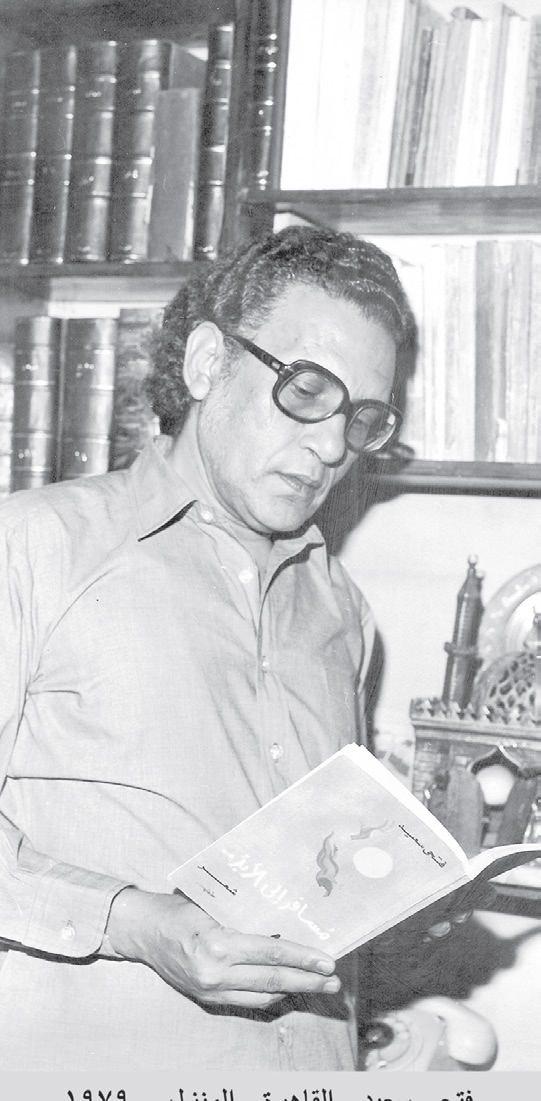

عرفتُ فتحى سعيد فى السنوات الخمس الأخيرة من حياته. كنتُ طالبًا فى السنة النهائية فى قسم الطاقة الكهربائية بكلية الهندسة جامعة عين شمس، أحضر محاضراتى وأرتاد معامل الكلية، حاملًا أوراقى التى تختلط فيها المحاضرات وحروفُها الإنجليزية بهوامش دقيقة من الحروف العربية يطلُّ منها جنينُ الشعر ومشاريعُ القصائد العاطفية التى تليقُ بفتى فى أوائل عشرينياته. حينها علمتُ أن «فتحى سعيد» صاحب «بعض هذا العقيق» سيكون ضيفًا على مؤتمر أدبى فى طبّ عين شمس- التى تبعد عن كليتى كيلومترين على الأكثر- وأنه علىّ الاختيار بين محاضرة علمية شيقة ولقاءٍ بشاعرٍ جذبنى شعرُه ولم أكن أحلمُ بلقائه.

يجب أن أضيف هنا أن ذلك المؤتمر كان يقوم عليه أستاذٌ كبير من أساتذة طب عين شمس، عُرف عنه الاهتمام بالشعر والموسيقى؛ وهو الدكتور: «عماد الدين فضلى» الذى خرَّجَ اهتمامُه ذاك أجيالًا من الشعراء والأدباء الأطباء.

ذهبتُ إلى المؤتمر فى اليوم المخصّص لاستضافة فتحى سعيد. وفى فترة استراحة فى منتصف الجلسة قدّمت نفسى للرجل بخجلٍ شديد. وعندما استؤنف، توالى الشعراء على المنصة ففوجئت به يقدّمنى بنفسه باعتبارى شاعرًا ضيفًا من كلية أخرى، ويجب الترحيب به، وكانت لفتةً مؤثرةً أحببتُ أن أشكره عليها، فأضاف إليها أن أعطانى رقم هاتفه وبمودة شديدة طالبنى بالتواصل معه فى أقرب وقت.

كنتُ قبل ذلك الموقف بأشهر أتجوَّلُ كعادتى فى مكتبات وسط البلد وأسبغُ اهتمامًا خاصًا بمكتبتى: الهيئة المصرية العامة للكتاب ودار المعارف؛ والاثنتان شبه متقابلتين فى شارع عبدالخالق ثروت. وفى الأخيرة عثرتُ على ديوان: «بعض هذا العقيق» لفتحى سعيد. كانت مطالعةُ الغلاف والمرورُ السريع بالعين على صفحاته كافيين لتلهُّفى على اقتنائه. كنتُ خارجًا لتوى إذن من الالتزام الدوجمائى بالبحور الشعرية الخليلية، وأطأ أرض التفعيلة بحذر. حينها؛ مثّل الديوان لى منحةً ذهبيةً ونموذجًا مثاليًا للجمع بين إحكام بحور الشعر والحرية المبتغاة فى قصيدة التفعيلة. هذا على الرغم من أننى قد ضبطتُ فى أوراقى محاولاتٍ متعددةً للكتابة على طريقة السطر الشعرى قبل أن أطالع عن ذلك الشكل كلمة تنظيرية واحدة.

وكان أن اتصلتُ بشاعرى الأثير؛ أظنّه أعطانى عنوانه فذهبت إليه فى شقته بإحدى عمارات معروف المُطلّة على ميدان عبدالمنعم رياض. كانت حرارةُ الترحيب ودفءُ اللقاء وخفةُ ظلّ الشاعر الكبير أمورًا جاذبة ومختصِرة للحواجز والمسافات. يأسر القلبَ أيضًا أن يُعرفنى فتحى سعيد على زوجته الفاضلة وعلى ابنته: «وصال»- التى كانت تكبرُنى بقليل- وباسمها كانت واحدة من أعذب القصائد التى أبدعها شاعرٌ فى وصف ابنته بل والتغزل بها:

كبرت وصال

كانت ضفيرةَ طفلةٍ ورؤى سؤال

وثغاء أمسية تندّى حولنا سأمَ الليال

صارت إذا نفرت غزال

وغدت إذا رفت خيال

ومشت بغير ضفيرةٍ وبدون خال

لم يتركنى الرجل أذهب هكذا؛ إذِ ارتدى ملابس الخروج ونزل معى لنتمشّى قليلًا فى شوارع وسط البلد التى يمتلكها الشعراءُ عادةً فى الليل. وعلى ناصية من النواصى وجدتُه يشترى عددين من دورية ثقافية يُهدينى أحدهما. كانت مجلة «القاهرة» وكان ذلك العدد هو السابع- على ما أذكر- وعلى صفحاته قصيدةٌ له. فردَ العدد ليطلعَنى على القصيدة وطلب منى أن أعطيَه قصيدةً لى ليسهِمَ فى نشرها فى المجلة ذاتها؛ ترددتُ قبل أن أقولَ له إننى أفضّلُ أن أرسلَها لهم بريديًا حتى لا أشعر أننى أنشرُ بالوساطة؛ كان هذا هو المعنى الذى قلتُه، والذى ابتسم له فتحى سعيد ابتسامةَ من يلتمسُ العُذرَ للذين هُم مثلى بلا تجربة.

تعدّدت بعد ذلك لقاءاتى به، وزاد تعلُّقى بشخصه كلما توسعت حكاياتُه معى وسرده لبعضٍ من ذكرياته. أتندّم كثيرًا الآن لأننى لستُ من ذلك النوع من الأشخاص الذين يحرصون على تدوين يومياتهم؛ فأنا على ثقةٍ بأن حصيلة تلك اللقاءات كانت كافيةً لتجسّد وجهًا مهمًّا من وجوه شخصية ذلك الشاعر؛ أعنى وجه الإنسان والصديق والأب؛ نعم.. لقد منحنى من عذوبة شخصيته وبساطته الكثير، ومنحنى معهما جانبًا كنتُ بحاجةٍ إليه فى ذلك الوقت؛ ألا وهو التخلُّص من النظرة المثالية لشخصية الشاعر. لم يحاول الرجل أن يبدو لى مثاليًا على أى نحو؛ لم يحاول الادعاء مطلقًا. كان يتدفّق فى حكيه فيصدمنى ويخدش مثاليتى الساذجة، ويعلِّمنى - دون قصد- أن الشاعرَ هكذا.. واحدٌ من الآحاد.. إنسانٌ على سجيته، محبٌّ للحياة، يتعشّقُ الجمالَ وينجذبُ له، لكنه لا يخلو من تناقضاتٍ، ولا يملكُ نفسًا فوق جاذبية الشهوات أو بعيدةً عن التأثير الطاغى للمادة فى كل تجلياتها- وكلّ ذلك كان جديدًا تمامًا على تصوراتى. حين حكيتُ له يومًا عن فتاة أتعلّق بها على طريقة الشعراء العُذريين؛ صدمنى بسؤال: ألمْ تقبّلها؟ كنتُ أتصوّر ساعتها أنه يُهين مشاعرى ويخسفُ بها الأرض حين يقول ذلك، ولم أكن أعلم أنه يختصرُ بى السنوات محاولًا أن يجعلنى أنضجَ فى نظرتى إلى الأمور.

لم يحاول فتحى سعيد أن يستأثر بصداقتى وبمكانة الأستاذ. اصطحبنى إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون وقدّمنى إلى إذاعة صوت العرب وإلى برنامج: «مع الأدباء الشبان» لهدى العجيمى، وإلى البرنامج الثانى- الثقافى حاليًا- وعرّفنى بمحمد إبراهيم أبوسنة وفاروق شوشة، ورشّح قصائدى لتذاعَ فى برنامج «ألوان من الشعر» ذلك البرنامج العريق لشاعرنا الكبير «أبوسنة» رحمه الله. والذى شاءت الأقدار أن يكون القامةَ الشعرية الثانية التى أقترب منها وأنهل من ثرائها.

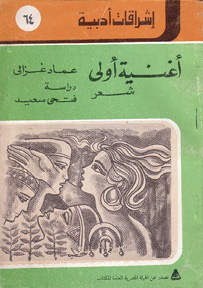

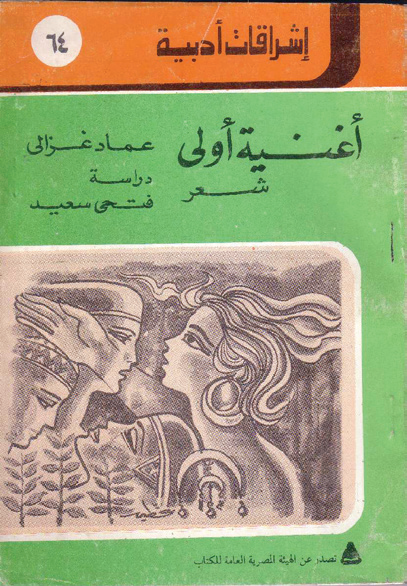

وهكذا لم يمرّ وقت كثير حتى قدّمتُ له مجموعتى الشعرية الأولى؛ ليكتب لها مقدمةً لتُنشر فى سلسلة «إشراقات أدبية» بهيئة الكتاب. وعلى الرغم من اعتراضه على فكرة كتابة قراءة نقدية لديوان؛ إلا أنه لم يخب رجائى ودوّن كلمةً هى جماع ما ذكره عنى فى البرنامج الإذاعى، وكانت كافية لتيسّر لى نشر ديوانى الأول.

لكننى بينى وبين نفسى أتساءل الآن؛ هل اقتصر دورُ فتحى سعيد فى حياتى ووعيى فى تلك السنوات التى اقتربتُ منه خلالها على فتح النوافذ أمام صوتى وتجربتى الشعرية؟

لا أعتقد ذلك. كان حضورُه هو اللبنة الأولى فى إدراكى الواقعى لطبيعة حياة الشاعر ومسيره الدائم بقدمين عاريتين على الأشواك التى تفصل بين كثافة الحياة الحقّة وهشاشة الإدراك الجمالى لها. وضرورة انحيازه لجانب ما خلال مسيرته تلك. وفتحى سعيد كان منحازًا بصرامةٍ واضحةٍ طوال حياته للهشاشة. ينالُ نصيبَه من الكثافة والثقل لكنه لا ينحازُ إليهما؛ وعلى الأخص حين يكتب.

وإذا أردنا أن ندلّل على ذلك فلنبحث عن قيمتى الصعلكة والوفاء؛ وهما مجردُ مثالين على تلك القيم اللا مرئية الهشة التى تنعكس بقوةٍ على سيرة الشاعر وحياته اليومية، كما تنعكس على نتاجه الشعرى والنثرى.

تأتى الصعلكة هنا بالمعنى التاريخى الذى يربطُ الشاعر بأجداده الشعراء الخارجين على سلطة القبيلة، وبالمعنى الواقعى الإيجابى الذى يسمُ الشاعرَ بالانتماء دومًا لفكرة الحرية وأن يطوّعَ سلوكه لسجيّته مهما أغراه النجاحُ وما يصحبُه من وجاهةٍ اجتماعية. وتأتى أخيرًا بالمعنى الشعرى حين تسكنُ روحُها لا وعْى المبدع، فيصير حاديًا لجواده المتعب وهو يعبر وادى الجِنّ:

لستِ أنتِ الملكة

لا.. ولستِ المملكة

أنت منها بضعة مشتركة

أنت فيها صورةٌ مُنتهكة

فى ليلة مقرورة مُحتلكة

نجومها مشتبكة

جيادها مرتبكة

وأنا فيها السُّليكُ السّلكة

فى كتاب الحُبّ كانت ورقة

من أحرفٍ محترقة

لمحتُها فى لحظةٍ مُخترقة

حكايةً مُختلَقة

قرأتُها فى نظرةٍ مُستَرَقة

موؤدةٍ فى الحدقة

فأنا.. صعلوكُ تلك الأروقة

كان فتحى سعيد فى ذلك الوقت شاعرًا ذائعَ الصيت وصحفيًا ناجحًا، لا تتوقف قصائدُه عن التردد فى أثير الإذاعة المصرية، كما راجت قصائده المغناة مثل: أحبه كثيرًا، ومصر لم تنم، ولا تكابر، وعيون البنادق. لكنّ كلَّ هذا التألق والحضور لم يؤثر على تكوينه الإنسانى الذى ارتضاه لنفسه واختاره اختيارًا: أن يكون واحدًا من بسطاء الناس ومن الظرفاء المعدودين فى المجالس ومن المستأنِسِين بالناس وبعقد الصداقات والإخلاص فيها. وهكذا لم يسْعَ مثلًا إلى كتابة الأغانى أو إلى التكسُّب المادى بأية طريقة، فقط استثمر ثقافته فى كتاباته النثرية التى تنافسُ شعرَه فى الأهمية. وحرص على أن تتجسد مواقفُه السياسية حُرّةً، دون أن ينجرفَ فى الموجات الدعائية؛ سواء فى العهد الناصرى أو ما تلاه. وربما لم تكن قصيدة الفصحى التى عرفناها فى دواوينه كافيةً للتعبير عن مكنونه من الوعى الاجتماعى والسياسى.. لذا عُرف عنه لونٌ من الشعر الهجائى الساخر الذى يمزجُ الفصحى بالعامية ويكتفى بإلقائه على مسامع الأصدقاء.. وللأسف لم تُجمع تلك القصائد أو تُنشر إلى الآن.

وترتبط قيمةُ الصعلكة فى حياة فتحى سعيد بإدراكه العميق لانتمائه للبسطاءِ من أهل القُرى والمدن الصغيرة، وبأنّ جوهر تجربته الشعرية وخصوصيتها لا يتشكّل من غير صدور عن ذلك الانتماء الجذرى. وهنا بإمكاننا للتدليل على ذلك استحضار كثيرٍ من قصائده؛ لعلّ أبرزها قصيدته فى رثاء يوسف السباعى التى تحولت فى النهاية إلى مرثيةٍ للجنود الذين راحوا شهداء وضحايا للعملية العسكرية المرتَجلة التى جَرَت آنذاك.

دقاتُ الموكب فوق الأسفلت تدق

فيشهق حتى قلبُ الأحجار السوداء

ونفير البوق، جنازُ الموسيقى

والشمسُ ضحاها يغمر وجه الأشياء

وسلامُ شهيدٍ وقلادةُ شكرٍ

والعشراتُ من الطلقات

انفضّ الموكبُ، عاد الأولاد لحضن الأمّ

فطوبى للأيتام وللثكلى والأرملة وللأخوات

أحياءٌ أنتم والباقون الأموات

ولعلّنا لا ننسى مسرحيته الشعرية «الفلاح الفصيح»، وتجسيدَه الشعرى للشكاوى، وأيضًا قصائده المنقولة عن برديات مصرية قديمة؛ فكلها تشير بوضوح إلى وعيه واختياراته فى ساحة الانتماء:

أعط خبزًا للذى لا حقل له

وبذا تصنع اسمًا كالذهب

عاطر الذكرى ويبقى للأبد

لا أحد

عاد من حيث ذهب

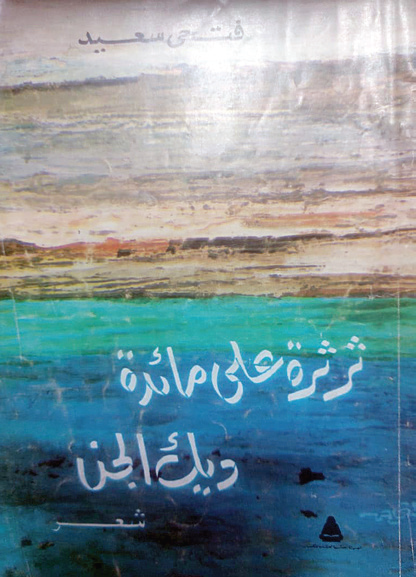

وأشيرُ أخيرًا فى هذه النقطة إلى كتابه المدهش: «شوقى أمير الشعراء.. لماذا»، والذى ينتهج فيه نهجًا يخالف معظم الباحثين والكُتّاب عن شوقى، وذلك فقط إخلاصًا لقيمته المُثلى: الصعلكة.. تلك القيمة التى تنفرُ ممّا عَداها؛ كقيمة النبالة أو عراقة المنبت- ففى قصيدته الطويلة: «ثرثرة على مائدة ديك الجن» يقول ملمّحًا ومصرّحًا فى المقطع الثانى وعنوانه «المحاكمة»:

هذا الشاعر وُلد صبيًا بالقصر

شبَّ على ذهب السلطانِ

وعُولجَ بالبَدَرات

اقتات بزبد الإبريز وليدًا فى المهد

وعُمّد فى حوض ولىّ العهد

ولأنّ السلطانَ هو السلطان

أُمّر بالتبعية شاعرُه.. سيّدَ شعراء العصر.

أما قيمةُ الوفاء؛ فهى ناصعة فى منتجه الشعرى والنثرى؛ إذ يتحدّثُ دومًا عن أساتذته فى الحياة والشعر والثقافة. خصّص كتابًا هو: أبوالوفا.. رحلة الشعر والذكريات: للحديث عن ذلك الشاعر الكبير سيئ الحظ مع التاريخ الشعرى المعاصر، إذ لم يُمنح ما يستحق من مكانة. ويبدو لى أن فتحى سعيد كان يرى فيه نفسَهُ من زاويةٍ ما؛ لعلّها زاويةُ الموقف من المَنْح المشروط، إذ رفض أبوالوفا- فيما سرده عنه سعيد فى كتابه- أن يعلن انتماءه لتيارٍ قوى الحضور مقابل أن تتبناه الماكينةُ الإعلامية لذلك التيار. وهو الموقف ذاته الذى وجد التلميذُ نفسه واقعًا فيه عندما هبط شابًا إلى القاهرة، يبحثُ عن مكانٍ فيها لذاته ولإبداعه، وهو يجسّدُ ذلك شعريًا على أوضح ما يكون حين يقولُ على لسان الناقد الأدبى- فى مقطع آخر من: «ثرثرة على مائدة ديك الجن»:

-من أىّ بلاد الفلاحين أتيت؟

قلتُ: الروقة.. صفط الحرية.. مركز إيتاى البارود.. دمنهور- بحيرة

-شعرُكَ تعوزه التبعية

أعنى الأيديولوجية

لا بد وأن تنحاز

لا بد وأن تُلقى القفاز

كن سرجًا أو مهمازًا

حتى نحتسبَكَ فى القائمة الرُّوّادية

ونعمّدَ اِسمَكَ فى سقف الكاتدرائية

كان من ملامح الوفاء فى مسيرته أن خصّصَ ديوانًا كاملًا لرثاء أبيه وأستاذه الأول؛ هو ديوان: مسافرٌ إلى الأبد. أما من تعلّم على أيديهم كـ«أمين الخولى» فلهم استعادةُ الذِّكر بالكتابة التى تشى بالولاء. وهناك أيضًا مَن أطلقَ عليهم: «الغرباء» فى كتابه الذى يحمل العنوان ذاته؛ وهم أولئك الذين أثَّروا على إدراكه ووعيه ونظرته العامة؛ فلهم أيضًا حظُّهم من الحضور فى عالمه. وهو إذ يزورُ قريته لا يأوِى إلى داره ويلتقى عائلته وأصدقاءه قبل أن يدبَّ فى حارات القرية بحثًا عن منزلٍ قديم يسكنه، رجلٌ جاوَزَ التسعين واعتزَلَ الناس؛ إنه أستاذُه فى المرحلة الابتدائية، وإذا كانت ملامحُه قد غابت عن ذاكرة الرجل فإن فتحى سعيد لا يمكنُ له أن ينسى من أنطقه الحروفَ والكلمات.

وهنا أتذكّر جيدًا كيف عرّفنى إلى «طاهر أبوفاشا» و «محمد مهران السيد» وكيف أخطأ فى اسمى خطأ كوميديًا وهو يشيرُ نحوى ليقدّمُنى لمهران وصبرى العسكرى؛ قائلًا: «أبوحامد الغزالى». كان «أبوفاشا» بالنسبة إليه أستاذًا وصديقًا. وعندما تمرّ الأيامُ بعد ذلك ويغيب الصديقان أعاود التأمل؛ فاكتشف أن أبو فاشا كان شاعرًا غنائيًا كبيرًا، وكان وفيًّا لامرأته؛ إذ خصّصَ ديوانًا كاملًا لرثائها. إنّ ما يدفعنى إلى التنقّل بين سيرة فتحى سعيد والحديث عن شعره هو أولًا القيمة الخاصة لمعاودة النظر فى إنتاج الشاعر بين حينٍ وآخر، وبين مرحلةٍ من تطوّر الذائقة إلى أخرى. وثانيًا أن الرؤية الحقّة لا يمكن لها أن تنشدَ الاكتمال إلا مع الغياب الجسدى للشاعر. وهذه الرؤية لا يستطيعُ ادعاءها عقلٌ بمفرده. إنها رؤية مفتوحة تظلّ قيد التشكّل على مدى الأعوام.