الحجب الطوعى.. كتب وقصص وقصائد ممنوعة من النشر بقرار أصحابها

- هناك وقائع كثيرة يشتبك فيها الأدب مع السياسة كما لاحظنا فى قصص الشارونى وقصائد حجازى وصلاح عبدالصبور

- هناك وقائع كثيرة فى سلسلة تغييرات كثيرة عند الشارونى تحتاج إلى رصد وتحليل

- وقائع الحذف الاضطرارى يضج بها القرن العشرون وهى وقائع تنفى كثيرًا تلك المزاعم عن الليبرالية والحريات

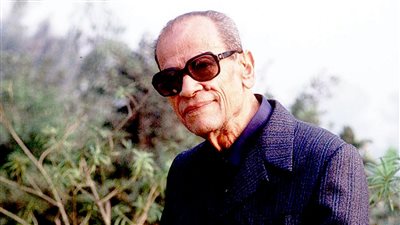

جميعنا يعرف تفاصيل القضية التى تعرض لها كتاب «فى الشعر الجاهلى» للدكتور طه حسين فى عام 1926، بسبب الفصل الذى تناول فيه سيدنا إبراهيم، وقامت الدنيا ولم تقعد، رغم أن قرنًا من الزمان قد مر على نشر الكتاب، والذى تم احتسابه كواقعة كارثية بالنسبة للمتطرفين، والحرّاس الوهميين للعقيدة، والذين زعموا بأنهم ظل الله على الأرض، وبالتالى يمنعون ويمنحون الكفر والإيمان تبعًا لتأويلات تخدم أغراضهم المتعددة، والتى تتوزع بين الأغراض السياسية تارة، والأغراض العقائدية والفكرية تارة أخرى، ولأن هناك مؤسسات «دينية» تعمل كجزء يخضع لتنفيذ تلك التأويلات التى يصدرها مشايخ وأزاهرة اكتسبوا قداسة عصماء من قداسة وحصانة الدين الذى يعملون فى محرابه، ومن ثم قاموا قومة رجل واحد لكى يكفرّوا ويدينوا كتاب «فى الشعر الجاهلى وصاحبه»، حتى زعيم الأمة الأكبر سعد زغلول آنذاك، لم يستطع مواجهة ذلك الهجوم الكاسح، بل هاجم الكتاب وصاحبه، وجميعنا يعرف المآل الذى آلت إليه أمور الكتاب الذى لم يهدأ للمشايخ والأزاهرة بال، حتى تم حذف الفصل الإشكالى، وتم كذلك تغيير عنوان الكتاب من «فى الشعر الجاهلى»، إلى «فى الأدب الجاهلى»، أما صاحبه الدكتور طه حسين ظلت طغمة الفساد تتعقبه، وتقدم فى شخصه استجوابات للبرلمان، والتشكيك فى إيمانه، حتى تم فصله من الجامعة، لتظل واقعة الفصل تلك، وصمة عار على جبين المزعومة «الليبرالية»، والتى صدعنا كثيرٌ من أهل الفكر بأنها كانت تعمل على قدم وساق فى تلك العهود.

وارتاحت قلوب وأعين الجبناء الذين اعتقدوا أنهم انتصروا على الدكتور طه حسين وكتابه وأفكاره ومنهجه، ولكن سرعان مازالت أشكال الحصار من حول طه حسين، وانهدمت تلك الأسوار العالية والمعتمة التى أنشأها هؤلاء الرجعيون من الساسة وكل رجال الدين العتاة الذين يؤولون النص حسب منافعهم وأغراضهم، كما أسلفنا القول، ويعود دكتور طه حسين إلى جامعته، وطلابه، وصحفه، وتصبح كلمته هى الأقوى والأكثر تأثيرًا وفاعلية فى مجالات واسعة ومتنوعة، ورغم أن الكتاب لم يكن متوفرًا، لكنه كان حاضرًا بقوة فى كل المناقشات والحوارات، وظل شأن طه حسين يعلو ويرقى، حتى صار وزيرًا للمعارف فى حكومة أقوى حزب جماهيرى آنذاك، وهو حزب الوفد، رغم أنف الرجعية والطغاة، وفى عقد التسعينيات من القرن الماضى، تتنافس دور نشر خاصة مثل دار النهر التى طبعته ونشرته بمقدمة إضافية للدكتور عبدالمنعم تليمة، ولم يتوقف الأمر عند دور النشر الخاصة، ولكن نشرته أهم مجلة مصرية كانت تصدر عن الهيئة العامة للكتاب، وهى مجلة القاهرة، والتى كان يرأس تحريرها آنذاك الدكتور غالى شكرى.

تلك الواقعة كانت الأشهر والأكثر تأثيرًا تقلبات الفكر وصراعاته المتعددة، بل كانت أكثر حضورًا من واقعة كتاب آخر، وصدر قبل كتاب «فى الشعر الجاهلى»، أقصد كتاب «الإسلام وأصول الحكم» للشيخ على عبدالرازق، وذلك لأن على عبدالرازق يكاد يكون قد اختفى، وتقريبًا تم عزله، ولم يناوئ، ولم يستمر فى حقل البحث بعد ذلك، لكنه اقتصر على كتابة مقالات فى جريدة السياسة الأسبوعية عن رحلاته، أما مجالات البحث قد تركها تمامًا، حتى إنه لم يفكر فى إعادة نشر كتابه حتى رحيله عام ١٩٦٦، لكن طه حسين كان حاضرًا فى تفاصيل المشهد بمختلف مجالاته وتنوعاته الفكرية والأدبية والسياسية والثقافية، لذلك كان دائمًا يستدعى وجود طه حسين، إعادة طرح كتابه الإشكالى على مائدة البحث، ولم يتراجع عن أفكاره، كما زعم زاعمون.

ووقائع الحذف الاضطرارى يضج بها القرن العشرون، وهى وقائع تنفى كثيرًا تلك المزاعم عن الليبرالية والحريات المزعومة، يكفينا أن واحدًا من أساطين الصحافة مثل عبدالقادر حمزة تم مصادرة أكثر من عشر صحف فى سنوات قليلة، ورصد ثلك الوقائع وتحليل تفاصيلها وجميع أشكالها تحتاج وحدها إلى أبحاث طويلة، ولكننا سوف نتوقف عند بعض وقائع ستكون دالة على قراءة المشهد الفكرى والسياسى والثقافى بشكل شبه صحيح، فلا مجال لكى نزعم الكمال فى القراءة، لأن أى قراءة تظل مفتوحة دائمًا للتعديل أو التوسع فى القراءة.

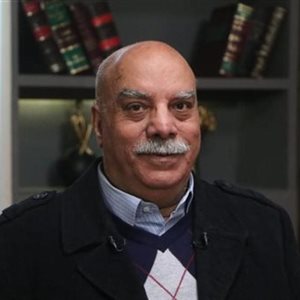

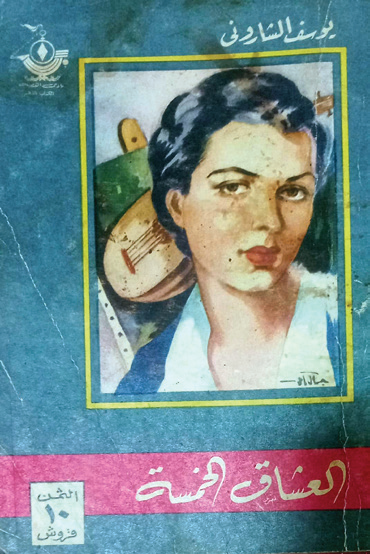

وسوف أقفز أكثر من عقدين من الزمان تمامًا، وذلك عندما نشر الكاتب الموهوب

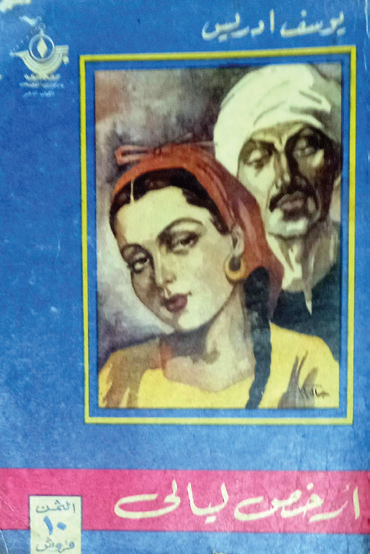

الشاب يوسف الشارونى قصة تحت عنوان «الطريق إلى المعتقل» فى مجلة «الأديب المصرى»، والتى كان يرأس تحريرها الكاتب والأديب محمد مفيد الشوباشى، وذلك فى عدد أبريل عام ١٩٥٠، والقصة تحكى قصة حكاية رجل وابنه كانا يستعدان لكى يزورا ابنهما، لم يتضح فى البداية ما نوع تلك الزيارة، ولكنهما استقلا سيارة حتى وصلت بهما إلى محطة القطار، وبعد جهود مضنية، استطاعا أن يركبا القطار فى ظل زحام شديد، واكتظت العربة التى ركباها بحشود من الرجال والسيدات، وفى منتصف الطريق لمح الأب بقعة فى جلبابه، وكانت رائحة نتنة تنبعث من تلك البقعة التى اكتشف إنها واسعة، وراح يعالجها، ولكن امرأة بجواره راحت تتأفف دون أن تخفى ذلك التأفف، وقالت للأب: ما الذى تحمله تلك البقعة من رائحة، هل هى رائحة سمك، ونفى الأب ذلك تمامًا، وقال لها: إننى لا أحمل معى سوى الزبد، وهنا تدخل زوج المرأة سائلًا: وماذا يفعل الزبد لمعتقل، وارتبك الأب قليلًا وسأل الرجل بالتالى: ما الذى أفهمك أننا سنزور معتقلًا؟ رد الرجل: هذا القطار لا يقف إلا فى مكانين، أولهما: الميناء الجوى، والآخر المعتقل، وبالطبع لا يمكن أن تكونا ذاهبين إلى الميناء وهنا راح الرجل وامرأته يتحادثان مع الأب وابنه، ويحاول كل منهما أن يتعرف من خلال الحوار على تهمة كل من الشخص محل الزيارة، وبعد أن تعرفا بشكل ما على طبيعة الأمور، نزلا لكى يسلكا طريقًا وعرًا لكى يصلا إلى المعتقل، فليس طبيعيًا أن يكون الطريق إلى المعتقل سهلًا، وعندما اقتربا من المعتقل يكتب يوسف الشارونى: «لقد أوشكنا على نهاية الرحلة،.. ونلتقى بالأخ العزيز فى مكان ما ونقبله فى عنقه، وفى جبهته، ثم نبلغه سلام الأم، ونسأله ذلك السؤال الذى لا يجيب عليه أحد: لماذا اعتقلوه،.... إننا سندخل المعتقل الآن، وحرصنا أن نصل فى الميعاد تمامًا، وها قد أشرفنا على المعتقل، فرأينا منه أسلاكه الشائكة وجنده المسلحين...»، وهكذا راحت كل المفردات والفقرات تخدم على مشهد المعتقل بقوة، والمفاجأة المذهلة التى وضعنا فيها الشارونى، أنه عندما نشر مجموعته الأولى «العشاق الخمسة» فى ديسمبر عام ١٩٥٤، غيّر عنوان القصة لكى يصبح «الطريق إلى المصحة»، ولم يكتف بذلك فقط ولكنه غيّر كل الجمل والمفردات التى تعمل على تعميق مشهد المعتقل، إلى مفردات تعمل على خدمة المصحة، والسؤال الذى يوجهه للأخ المعتقل: لماذا أنت مصدور؟، وكيف انتقلت إليك تلك العدوى؟ وأسوار البناية السوداء، تحولت إلى أسوار بيضاء، وملابس الضباط القاتمة، أصبحت ملابس الأطباء البيضاء، وهكذا، وظلت القصة تحت ذلك العنوان لعقود طويلة، حتى عاد الشارونى ونشرها فى أعماله الكاملة بذلك العنوان القديم، والأدهى من ذلك أن المجموعة كلها كان عنوانها «أيام الرعب»، أما العنوان الجديد «العشاق الخمسة» فهو الذى نشرت به المجموعة، وهناك وقائع كثيرة فى سلسلة تغييرات كثيرة عند الشارونى تحتاج إلى رصد وتحليل، ولا بد أن نشير هنا إلى أن الشارونى لجأ إلى كل تلك التغييرات حذرًا من أى لبس من الممكن أن يعرضه للمساءلة، فالأمر كان شديد الوطأة بعد ثورة ٢٣ يوليو، وذلك الموقف الذى سلكه الشارونى، لم يسلكه يوسف إدريس الذى أصدر مجموعته القصصية الأولى «أرخص ليالى» فى أغسطس عام ١٩٥٤، أى قبل الشارونى بأربعة أشهر، وظلّت قصته «الهجانة» التى نصحه كثير من أصدقائه برفعها وحذفها من المجموعة، لكنه لم يمثل، وأبقاها، وقد عرضته تلك القصة للاعتقال.

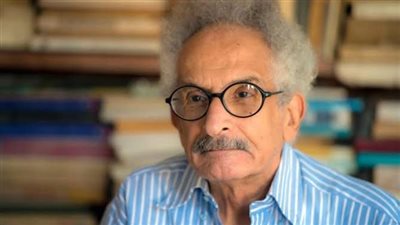

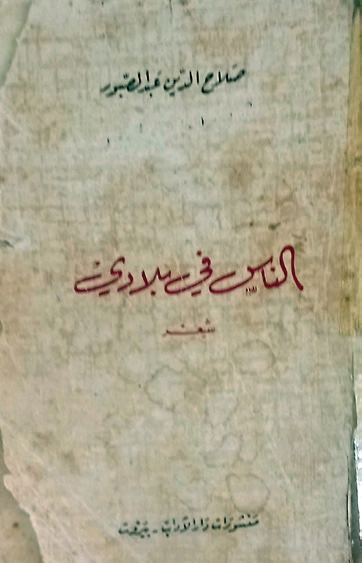

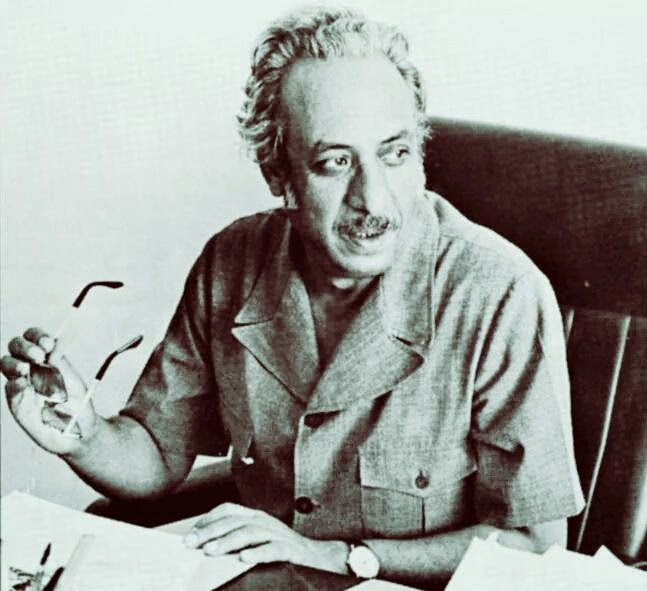

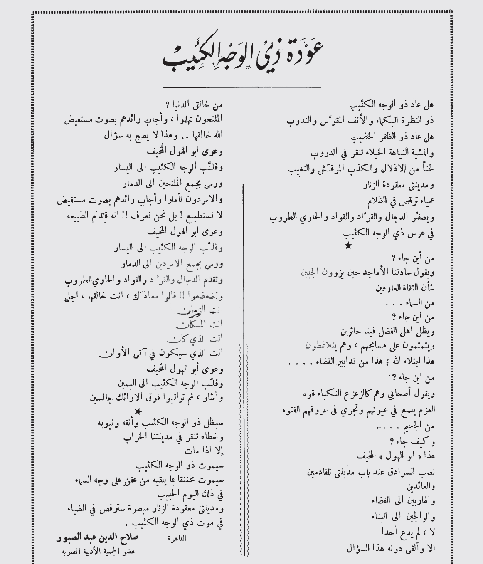

فى الفترة الزمنية نفسها، حدث مأزق تاريخى خطير فى مارس ١٩٥٤، عندما أقيل أو استقال الرئيس محمد نجيب، وانقسم مجلس قيادة الثورة انقسامًا كاد يهدم المعبد على رءوس آلهة الثورة، وقامت مظاهرات بعضها طبيعى، وبعضها مأجور لحساب جميع القوى المتصارعة، وهنا تم الضغط على محمد نجيب لكى يتراجع عن استقالته فى الحال، وبالفعل تراجع محمد نجيب عن الاستقالة، ولكن كان قد حدث فى السلطة شرخ عميق، وانقسم الناس إلى فرق وأحزاب، ولكن جمال عبدالناصر عقد اجتماعًا خطيرًا فى فجر ٥ مارس، وقرر رفع الرقابة عن الصحف، وعاشت مصر فى تلك الفترة من ٥ مارس إلى ٢٠ مارس ذروة فى التعبير الحر، وكتبت أقلام من كل ألوان الطيف السياسى، حتى عادت الرقابة مرة أخرى بشكل أشد، وراح المثقفون من كل الأطياف يعبرون عن سخطهم لكل ما حدث، وكتب الشاعر صلاح عبدالصبور قصيدته الشهيرة «عودة ذى الوجه القبيح»، ونشرها فى مجلة «الآداب» اللبنانية فى يونيو ١٩٥٤، أى فى ذروة الأزمة، والأحداث محتدمة بين إقصاء واستقطاب، بين أجواء متوترة للغاية، والقصيدة تشى وتوحى بأن الشخصية المقصودة هى شخصية جمال عبدالناصر:

(.. هل عاد ذو الظفر الخضيب

ذو المشية التياهة الخيلاء تنقر فى الدروب

لحنا من الإذلال والكذب المرقش والنعيب

ومدينتى معقودة الزنار

عمياء ترقص فى الظلام...)

وهكذا تسير القصيدة تهجو شخصًا ما، وتم تفسيره وترميزه بأنه جمال عبدالناصر، ولم يمر الأمر سهلًا، ووصل إلى ناصر نفسه، والذى أمر بمنع دخول المجلة تمامًا، وليس العدد فقط، وراح سهيل إدريس بتوسيط عدد كبير من القريبين من جمال عبدالناصر بالتراجع عن ذلك الأمر، وراحت المجلة تدخل منذ عدد يوليو ١٩٥٤، أما صلاح عبدالصبور فقط تم استقطابه وتوظيفه فى مجلة روزاليوسف، ولم يعد مرة أخرى إلى ذلك الهجاء الصريح، رغم أنه لم يمتنع شعره عن قول ما يكنه من غضب وسخط على كثير من الأوضاع التى كانت قائمة آنذاك، وعندما نشر الديوان فى دار الآداب، تم إضافة إلى العنوان لكى يصبح «عودة ذى الوجه الكئيب إلى الاستعمار وأعوان الاستعمار»، عنوان سخيف، فقط لنفى الاتهام، وفى رأيى كان من الأجدى أو الأفضل حذف القصيدة بالكامل، وهذا قد حدث بالفعل فى الطبعة المصرية الأولى عندما نشرت دار المعرفة الديوان مرة أخرى، فلم تنشر القصيدة، ولم تنشر القصيدة فى مصر، إلا بعد رحيل صلاح عبدالصبور فى دار الشروق، ولأن الشاعر كان يكتب شعرًا غاضبًا، ومقالات لا تحيد عن المطلوب من قبل السلطة، أطلق عليه ناقدنا الكبير إبراهيم فتحى: المكتئب شعرًا، والمبتسم نثرًا».

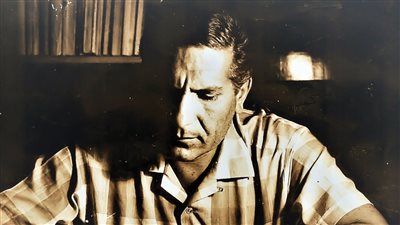

ومن خلال تلك القصيدة ندرك أن المجريات السياسية، لها دور كبير لا لبس فيه، فى توجيه أو توجه الأدباء نحو كتابة ما لا يعرضهم للمساءلة، ولكنهم يتعرضون لجميع الأحداث بشكل رمزى، ونقفز أربعة أعوام أخرى مع الشاعر الشاب والعروبى أحمد عبدالمعطى حجازى، الشاعر الذى قال فى عبدالناصر عام ١٩٥٦:

(فلتكتبوا يا شعراء أننى هنا

أشاهد الزعيم يجمع العرب

يا شعراء يا مؤرخى الزمان

فلتكتبوا عن شاعر كان هنا

فى عهد عبدالناصر العظيم!! «علامة التعجب هكذا وردت فى الديوان الذى صدر عن دار الآداب عام ١٩٥٩

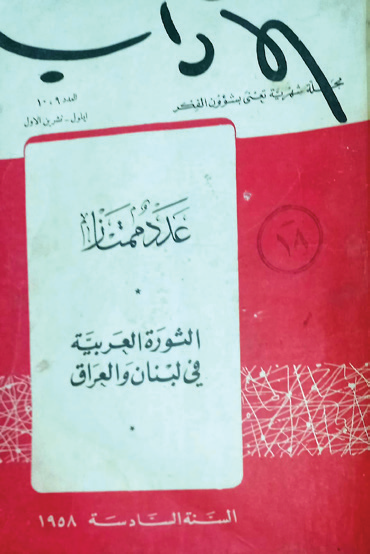

هذه القصيدة ليست موضوعنا فى تلك السطور، ولكننى أعنى قصيدة أخرى كتبها حجازى فى مديح الثورة العراقية الوليدة، والتى قادها عبدالكريم قاسم، وسرعان ما نالت تأييدًا عارمًا من مصر، وانطلقت حناجر الشعراء تهتف هتّافا شبه مقدس لقاسم الزعيم، وأعدت مجلة الآداب عددًا كاملًا فى تغطية الحدث أدبيًا، وصدر العدد بالفعل فى سبتمبر- أكتوبر عام ١٩٥٨، وكتبت على صدر غلافه: «الثورة العربية فى لبنان والعراق»، ونوهت بأنه عدد ممتاز، وجاءت فى العدد قصيدة لحجازى فى صفحتين كاملتين، ونشرت القصيدة ومعها بورتريه للشاعر، وكان عنوان القصيدة: «بغداد.. والموت»، وفى القصيدة ورد مديح لقيادة الثورة العراقية، وهتف حجازى بأسمائهم، ووضع تشبيهًا لعبدالكريم قاسم، وكأنه صلاح الدين:

(يا ... ياصلاح

باسم جديد عدت يا عبدالكريم..

يا يا صلاح

باسم جديد عدت ياعبد السلام..)

ولم يكن يعلم القائمون على المجلة، ولا حجازى- هكذا أعتقد- أن خلافًا عميقًا وقع فى العلاقة بين عبدالناصر، وعبدالكريم، ووصل ذلك الخلاف إلى حد العداء، وهذا ما دعا أحمد عبدالمعطى حجازى أن يحذف تلك الإشارات إلى عبدالكريم قاسم عندما نشر الديوان فى دار الآداب بلبنان، وتغيرت كل الفقرات التى تخص عبدالكريم إلى:

(باسم جديد عدت يا شعب العراق)، بدلًا من عبدالكريم وعبدالسلام.

وهناك وقائع كثيرة يشتبك فيها الأدب مع السياسة، كما لاحظنا فى قصص الشارونى، وقصائد حجازى وصلاح عبدالصبور، ولكن مصادفة طريفة دفعتنى لكى أنقب خلفها، وهى مجرد إهداء رقيق من الكاتب الصحفى أحمد بهاء الدين، إلى منير حافظ، وكان الكتاب «شهر فى موسكو»، وهو رحلة قد قام بها بتكليف من مجلة روزاليو سف إلى الاتحاد السوفيتى، وكان قد نشر فصول ذلك الكتاب فى الأشهر الأخيرة من عام ١٩٥٥، يقول الإهداء:

(إلى الرقيب العزيز منير حافظ

الذى كان له فضل اقتصاد الكتاب

ليظهر فى هذا الحجم الرشيق) أحمد بهاء الدين ١٤/٢/١٩٥٦

لفت نظرى الإهداء، واعتبرته سخرية رقيقة، مغلفة بلغة دبلوماسية من الكاتب الشاب، ولم أهدأ حتى رجعت إلى الرسائل التى كان يرسلها، ووجدت أن الكتاب تعرّض لمذبحة كاملة، هناك فصول تم حذفها كلها، وهناك تدخلات سافرة فى بعض من عبارات أحمد بهاء الدين، وهكذا صار الكتاب مشوهًا، وليس رشيقًا، كما وصفه بهاء نفسه، لكى ترضى عنه الجهات المسئولة، حيث إن العلاقات السوفيتية المصرية كانت فى المهد، وكان يراد لها أن تنمو وتكبر وتتوطد فى سلم وأمان، بعيدًا عن شطط الكتاب والصحفيين..

الشواهد أمامى كثيرة، وتشمل كتّابًا كانوا مؤثرين فى المشهد، وبالفعل فالأمر يحتاج إلى قراءة خاصة، وتلك الشواهد تدل على تشابكات معقدة، تحتاج منا إلى رصد وتحليل أتمنى أن أستطيع القيام به، لكى ندرك تاريخنا الثقافى والفكرى والسياسى.

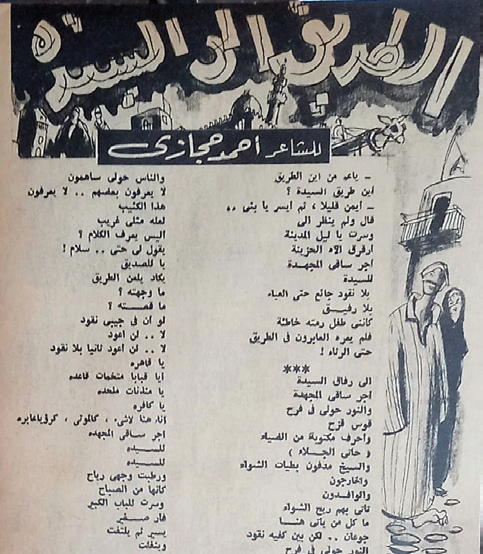

ورغم أن تلك الشواهد كلها استطعت أن أجد لها تفسيرات معظمها سياسى، إلا أننى توقفت مندهشًا أمام أحد أهم وأجمل قصائد الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطى حجازى، وهى قصيدة «الطريق إلى السيدة»، وهى قصيدة استرشد بها النقاد والباحثون على ذلك التيه والضياع الذى يقع فيه القروى الذى يأتى إلى المدينة، فتصدمه المدينة بكل قسوة، إنها قصيدة تجسد ذلك التيه بفرادة خاصة، وللأسف عندما رجعت إلى أصلها المنشور فى مجلة الرسالة الجديدة أبريل ١٩٥٧، وجدت أن أكثر من ثلثها تم حذفه، وعندما سألت الشاعر الكبير عن سبب ذلك، وجدته لا ولم يتذكر، وكذلك لم أجد سببًا سياسيًا أو اجتماعيًا أو دينيًا يمنع نشر ذلك الجزء المحذوف، وها أنا أضعها كاملة أمام النقاد والباحثين والشعراء، ربما يجدون حلًا عجزت قراءتى عن إيجاده.

صلاح الدين عبدالصبور.. عودة ذى الوجه الكئيب

هل عاد ذو الوجه الكئيب

ذو النظرة البكماء والأنف المقوس والندوب

هل عاد ذو الظفر الخضيب

والمشية التياهة الخيلاء تنقر فى الدروب

لحنا من الإذلال والكذب المرقش والنعيب

ومدينتى معقودة الزنار

عمياء ترقص فى الظلام

ويصفر الدجال والقراد والقواد والحاوى الطروب

فى عرس ذى الوجه الكئيب

من أين جاء؟

ويقول سادتنا الأماجد حين يزوون الجبين

شأن الثقاة العارفين

من السماء...

من أين جاء؟

ويظل أهل الفضل فينا حائرين

ويتمتمون على مسابحهم، وهم يتلاغطون

هذا ابتلاء الله، هذا من تدابير القضاء....

من أين جاء؟

ويقول أصحابى وهم كالزعزع النكباء قوة

العزم يلمع فى عيونهم وتجرى فى عروقهم الفتوة

من الجحيم....

وكيف جاء؟

هذا «أبوالهول» المخيف

نصب السرادق عند باب مدينتى للقادمين

والعائدين

والهاربين إلى الفضاء

والوالجين إلى البناء

لا، لم يدع أحدًا

إلا وألقى دونه هذا السؤال

من خالق الدنيا؟

الملتحون تهللوا، وأجاب رائدهم بصوت مستفيض

الله خالقها.. وهذا لا يصح به سؤال

وعوى أبوالهول المخيف

وقلب الوجه الكئيب إلى اليسار

ورمى بجمع الملتحين إلى الدمار

والأمر دون تأملوا وأجاب رائدهم بصوت مستفيض

لا نستطيع! بل نحن نعرف!! إنه قدم الطبيعة

وعوى أبوالهول المخيف

وقلب الوجه الكئيب إلى اليسار

ورمى يجمع الأمردين إلى الدمار

وتقدم الدجال والقراد والقواد والحاوى الطروب

وتضعضعوا!! قالوا معاذك، أنت خالقها، أجل

أنت الزمان

أنت المكان

أنت الذى كان

أنت الذى سيكون فى أتى الأوان

وعوى أبوالهول المخيف

وقلب الوجه الكئيب إلى اليمين

وأشار، ثم تواثبوا فوق الأرائك جالسين

سيظل ذو الوجه الكئيب وأنفه ونيوبه

وخطاه تنقر فى مدينتنا الخراب

إلا إذا مات

سيموت ذو الوجه الكئيب

سيموت مختنقا بما يلقيه من عفن على وجه السماء

فى ذلك اليوم الحبيب

ومدينتى معقودة الزنار مبصرة سترقص فى الضياء فى موت ذى الوجه الكئيب.

أحمد عبدالمعطى حجازى.. الطريق إلى السيدة

- يا عم من أين الطريق

أين طريق السيدة؟

- أيمن قليلًا، ثم أيسر يا بنى..

قال ولم ينظر إلى

وسرت يا ليل المدينة

أرقرق الآه الحزينة

أجر ساقى المجهدة

للسيدة

بلا نقود جائع حتى المياه

بلا رفيق

كأننى طفل رمته خاطئة

فلم يعره العابرون فى الطريق حتى الرثاء!

إلى رفاق السيدة

أجر ساقى المجهدة

والنور حولى فى فرح

قوس قزح

وأحرف مكتوبة من الضياء

«حاتى الجلاء»

والسيخ مدفون بطيات الشواء

والخارجون

والوافدون

تأتى بهم ريح الشواء

ما كل من يأتى هنا

جوعان.. لكن بين كفيه نقود

النور حولى فى فرح

قوس قزح

وبعض ريح هين بدء خريف

تزيح ذيل عقصة مغيمة

مهومه على كتف

من العقيق والصدف

تهفهف الثوب الشفيف

وفارس شد قوامًا فارعًا كالمنتصر

ذراعه يرتاح فى ذراع أنثى كالقمر

تلامسه

تهامسه

فيرفع الحاجب أو يرخى النظر

وفى ذراعى سلة فيها ثياب

حتى إذا مر الترام

بين الزحام

لا يفزعون

لكننى أخشى الترام

كل غريب ههنا يخشى الترام

وأقبلت سيارة مجنحة

كأنها صدر القدر

تقل ناسًا يضحكون فى صفاء

أسنانهم بيضاء فى لون الضياء

رءوسهم مرنحة

وجوههم مجلوة مثل الزهر

كانت بعيدًا ثم مرت واختفت

لعلها الآن أمام السيدة

ولم أذل أجر ساقى المجهدة

والناس حولى ساهمون

لا يعرفون بعضهم.. لا يعرفون

هذا الكئيب

لعله مثلى غريب

أليس يعرف الكلام؟

يقول لى حتى.. سلام!

يا للصديق

يكاد يلعن الطريق

ما وجهته؟

ما قصته؟

لو أن فى جيبى نقود

لا.. لن أعود

لا.. لن أعود ثانيًا بلا نقود

يا قاهرة

أيا قبابًا متخمات قاعدة

يا مئذنات ملحدة

يا كافرة

أنا، هنا لا شىء، كالموتى، كرؤيا عابرة

أجر ساقى المجهدة

للسيدة

للسيدة

ورطبت وجهى رياح

كأنها من الصباح

وسرت للباب الكبير

فأر صغير

يسير ثم يلتفت

ويتفلت

ويرسم المصباح ظلى المستريب

هناك فى البهو الرحيب

وتوقظ السكون رنة الخطى

ويصعد اللهاث ناقعًا صدى فى السلم العالى إلى الدور الأخير

أدور حتى هز كاهلى المياه

كأننى مسافر إلى السماء!

خطى خطى

ويصعد اللهاث ناقعًا صدى فى السلم العالى إلى الدور الأخير

حتى رأيت باب حجرة مضاء

هنا رفاق من حوارى قريتى

قرعت بابهم وقلت يا رفاق

أنا أخوكم ظامئ إلى العناق

أحمل ريح قريتى المخضوضرة

وقصة من الحوارى المقمرة

وقبلة.. لكنهم لم يفتحوا

وفى الزجاج أومأوا لبعضهم ولوحوا

ويالكف همجى فوق قلبى بسحقة

ويا دموعًا فوق خدى تحرقه

جاهدت حتى تنتهى هنا بصمت

من غير صوت صوت

وانثنى.. ويهبط اللهاث نافعًا صدى خطى خطى

تمزق الصمت الكئيب

كأنها تقول: اخرج أيا غريب