غزل إبداعى دائم.. القصة المصرية تحتفى بفلسطين

- القضية الفلسطينية ليست فقط قضية شعب محدود بأرض ولغة ومساحة ما وآلاف من المشردين بل هى قضية الإنسانية جمعاء

- ما كتبه الشعراء والروائيون والمسرحيون لم يكن من باب التفضل بقدر ما كان همّا ثقيلًا ومشتركًا بين الشعب المصرى والشعب الفلسطينى

- كان الكُتاب المصريون ينادون بالذهاب إلى جبهة القتال والوقوف أمام إسرائيل لتحرير فلسطين وكل الأراضى المحتلة

- غالبية النماذج الأدبية التى كتبت عن القضية الفلسطينية، كتبها أدباء ومبدعون مصريون محترفون

- هناك قصة تكاد تكون شعرية تمامًا وهى للكاتب الجنوبى يحيى الطاهر عبدالله وعنوانها «الفلسطينى»

على مدى عقود من الزمان قبل نكبة 1948، لم تكن فلسطين غائبة أبدًا عن الأدب المصرى أو بعيدة على وجه الإطلاق، رغم كل الصيحات التى تتجدد بين الحين والآخر حول عدم اهتمام المصريين بالقضية الفلسطينية، وبأدب الفلسطينيين، وتأصّل ذلك الحضور الطاغى فى الأدب والثقافة والفنون المرئية- سينما ومسرحًا- بشكل واضح بعد عام النكبة على وجه الخصوص 1948، وكتب روائيون وشعراء ومسرحيون كثيرون نصوصهم البديعة حول فلسطين، وشعب فلسطين، ذلك البلد التوأم والشقيق الذى كان- وما زال- يعيش حيّا فى قلوب المصريين، رغم كل ما يزعمه المغرضون، ولم تكن تلك الشراكة الوجدانية بين المصريين والفلسطينيين مجرد تبادل عواطف شكلية أو وظيفية بين الشعبين والبلدين والأدبين فحسب، بل سارع المصريون ببسالة وإيمان لمحاربة العدو الصهيونى منذ ذلك العام المنكوب، واستشهد مصريون بواسل على أرض فلسطين فى تلك الحرب المشئومة، وصدر كتاب عام 1949 لمحمد عبدالعزيز البتشتى تحت عنوان «شهداؤنا الضباط»، وذلك لرصد أسماء وأعمار الشهداء المصريين فى ما درج الباحثون على تسمية حرب فلسطين، والذين تخضبّت أرض فلسطين بدمائهم فى تلك الحرب، وجاء فى مقدمة الكتاب: «لقد أعدّ الجيش المصرى عند دخوله معركة فلسطين ثلاثة مخازن للأسلحة السرية، ولم تكن من الطراز الذى أعدّه هتلر فى الحرب العالمية الثانية، أو أعدّته أمريكا من قنابل ذرية وطائرات نفاثة، كانت هذه الأسلحة السرية من طراز آخر أدهى من ذلك كله وأمرّ، هى: الإيمان بالله، والنفس الوثّابة، والغيرة على الجيش والوطن».

وبعيدًا عن تلك اللغة العاطفية والإنشائية التى وصفت ذلك الدافع الكبير لغيرة المصريين على أشقائهم الفلسطينيين، فهناك عوامل أخرى كثيرة كانت هى الدافع الأقصى للشراكة بين شعبين على نفس الخط والهمّ القومى، هذه الشراكة تقوم على ضرورة التلاحم والتضافر لمواجهة عدو واحد ومشترك وشرس، هذا العدو الذى لن يرضى بالتهام فلسطين فقط، ونهب خيراتها، واحتلالها بالشكل الاستيطانى الذى حدث على مدى العقود الفائتة، ولكن لأن ذلك المصير كان ينتظر كل البلدان والأوطان المحيطة بفلسطين، فالدفاع عن فلسطين، هو الدفاع عن الذات المصرية والعربية فى آن واحد، وكذلك الدفاع المشترك عن الذات الانسانية عمومًا، فالقضية الفلسطينية، لم تصبح قضية شعب محدود بأرض ولغة ومساحة ما وآلاف من المشردين، بل هى قضية الإنسانية جمعاء.

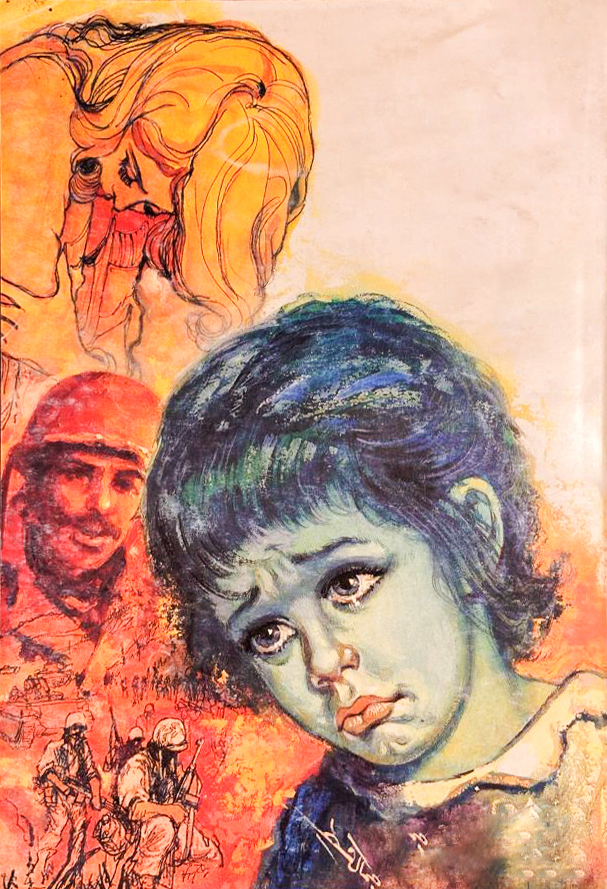

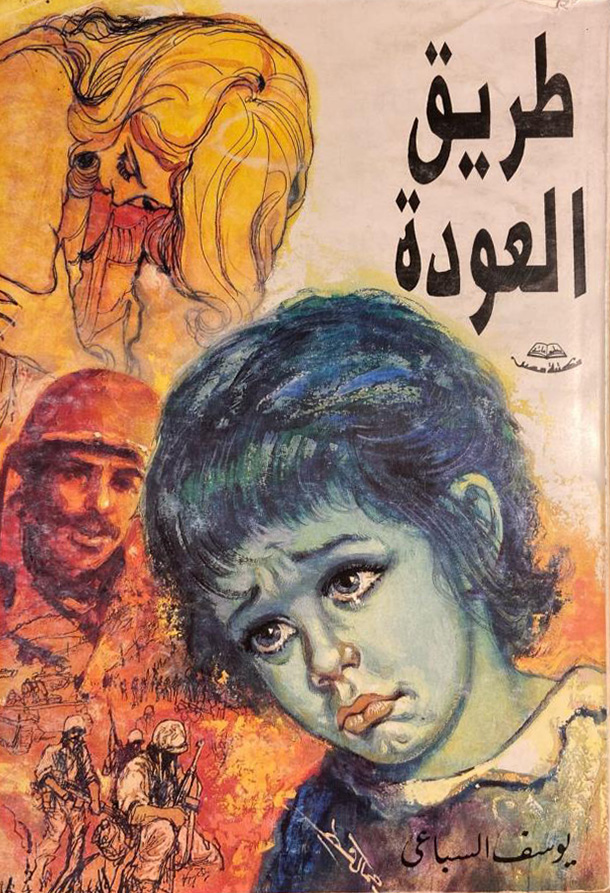

لذلك فما كتبه الشعراء والروائيون والمسرحيون، لم يكن من باب التفضل، بقدر ما كان همّا ثقيلًا ومشتركًا بين الشعب المصرى والشعب الفلسطينى، وبين الكتّاب المصريين، والقضية الفلسطينية، فكتب يوسف السباعى رواية «طريق العودة»، وكتب الشاعر مصطفى بهجت بدوى ديوان «لن نخون فلسطين»، وكتب الشاعر فرج مكسيم فرج ديوان «فلسطين فى القلب»، وكتب شعراء كثيرون قصائد بالغة الأهمية والرقى والإنسانية، وتركت تأثيرًا واسعًا فى القرّاء والمتابعين، وعلى رأس هؤلاء الشعراء صلاح جاهين ومحمود حسن إسماعيل وأمل دنقل ومحمد إبراهيم أبوسنة وأحمد فؤاد نجم، وغيرهم.

ودون رصد للآثار الأدبية التى تركها كتّاب وشعراء ومسرحيون مصريون بين العام ١٩٤٨ والعام ١٩٦٧، نقرر بأنها أتت لأن الإدارة السياسية كانت منشغلة بذلك البعد القومى العربى بشكل عام، والبعد الفلسطينى على وجه الخصوص، وكان الكيان الصهيونى هو العدو الأول والرئيسى فى تلك المرحلة وكل مرحلة، أما ما كتبه الشعراء المصريون بعد العام ١٩٦٧ كان كثيرًا جدًا، وفاعلًا ومؤثرًا فى الحالة الوجدانية بدرجات واضحة، وكذلك كان حضور السرد القصصى أيضًا لافتًا للنظر، ولأن اللحظات الحماسية دائمًا ما تكون ملهمة للشعراء أكثر من القصاصين، لأن السرد يحتاج إلى فترة من الزمن لتأمل ما يحدث، إلا أننا عثرنا على نماذج فنية وسردية عالية، هذه النماذج استطاعت أن تتفادى الكتابات الانفعالية المباشرة التى كانت سمة واضحة فى كتابات بعض الكتّاب السابقين، ومنهم كتابات يوسف السباعى وإحسان عبدالقدوس، وقد لاقت تلك الكتابات نوعًا من النقد السلبى، رغم أن بعض هذه الروايات وجدت طريقها إلى السينما، مثل رواية «طريق العودة» ليوسف السباعى، التى هاجمها النقاد لضعفها الفنى، ولكونها كتابة مباشرة تقريرية، وكان من أبرز الذين هاجموها الدكتور محمد مندور.

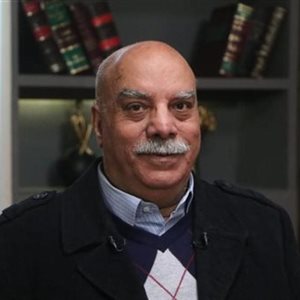

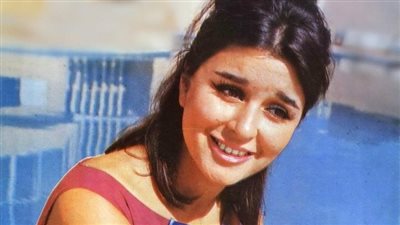

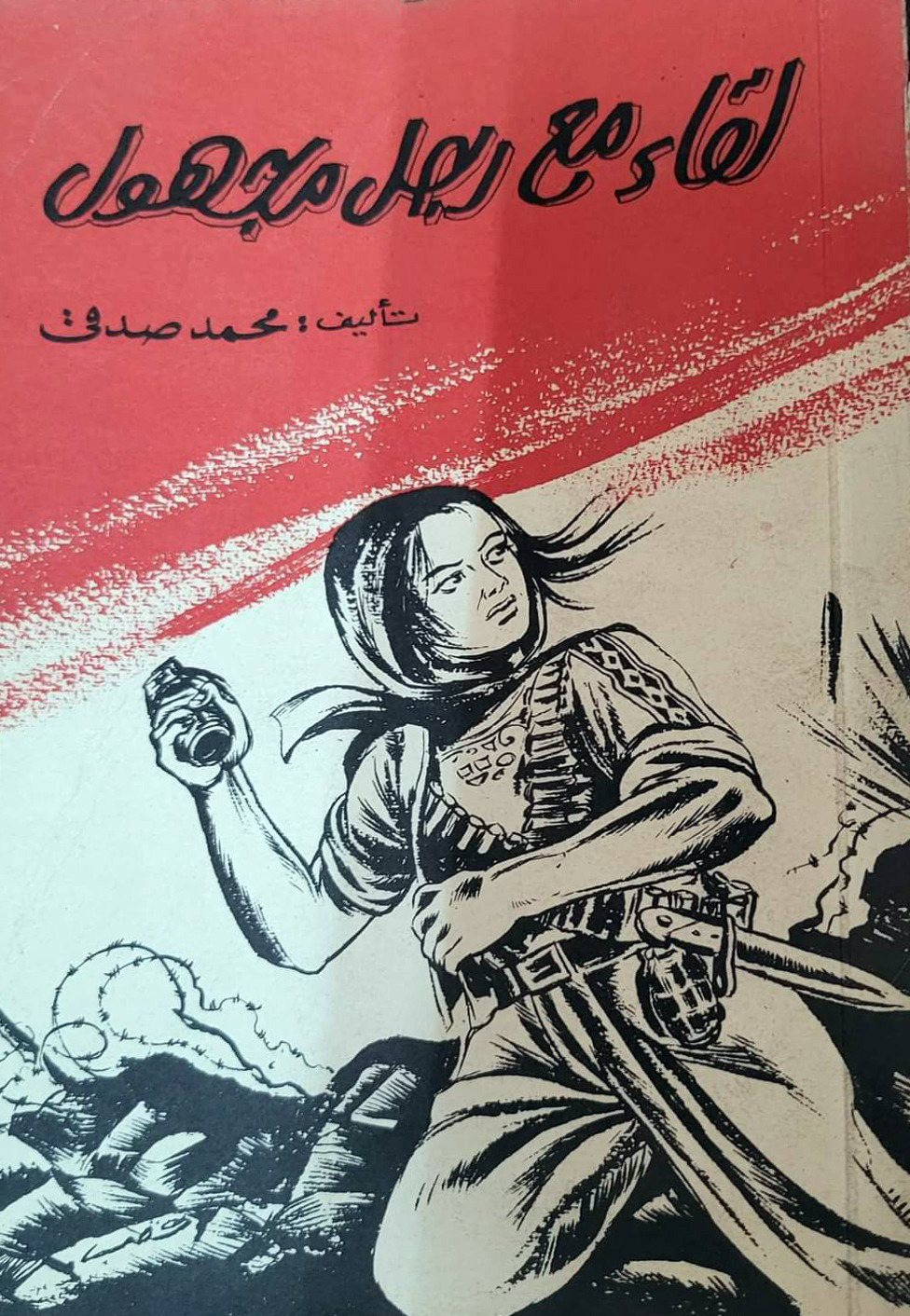

وتلفت نظرنا هنا قصة طويلة للكاتب محمد صدقى، وهى قصة: «لقاء مع رجل مجهول»، ومحمد صدقى أحد الكتّاب المبدعين المصريين، وكنا قد كتبنا سلفًا هنا فى «حرف» عنه وعن الفيلم الذى تحمست له الراحلة سعاد حسنى ولم يتم إنجازه لأسباب متعددة، ولكننا لم نتحدث عن القصة بشكل مفصل، وهنا أو أن أضيف بعضًا من إضاءات جديدة حول الكاتب وقصته، حيث بدأ حياته عاملًا فى مجال النسيج، ثم التحق بعد ذلك بقطار الصحافة، واستقر فى جريدة الجمهورية، ويعدّ من أبرز الذين اعتنقوا للفكر اليسارى، وتم اعتقاله أكثر من مرة، وله عدة مجموعات قصصية لفتت أنظار النقاد- بقوة- منذ عقد الخمسينيات فى القرن الماضى.

والقصة لا تسرد الأحداث بشكل مباشر، ولا ترفع شعارات زاعقة ولا هتافات بسيطة وساذجة، وأبطال القصة عديدون، حيث يذهب المحرر الصحفى «صلاح» إلى أحد المستشفيات لمتابعة عملية ولادة تجرى فى المستشفى لزوجة رئيس تحرير الجريدة التى يعمل فيها، إذ كان مكلفًا بتلك المهمة، لأن رئيسه- رئيس تحرير الجريدة- كان مسافرًا، وكان ولا بد أن يكون بديلًا عنه فى المستشفى، رغم وجود خال زوجة رئيس التحرير بجوار زوجة رئيس التحرير، ولكن لا بد من وجود صلاح، لأن وجوده كصحفى، سيعمل على تسهيل بعض الصعوبات التى من الممكن أن تكون.

كان وضع الزوجة حرجًا جدًا، إذ إن الجنين كان فى وضع مقلوب، ولا بد من تدخل جراحى، ولا بد من انتظار وقت معين حتى يتناسب وقت الولادة الطبيعى مع إجراء العملية الجراحية، وكذلك لا بد من مسئول ما، يكون مندوبًا عن الزوج، حتى يوافق بتوقيع منه على إجراء تلك العملية، وكان هذا الشخص هو صلاح نفسه، ولذلك لا بد أن يتم استبقاؤه فى المستشفى.

وفى فترة الانتظار الأولى، يظهر محرر آخر، وهو ممدوح، الذى يلفت نظر صلاح لوجود حالة ما فى الحجرة ٤٧.. ويدور حوار سريع وقصير بين ممدوح وصلاح، إذ قال ممدوح لصلاح:

«إيه يا صلاح.. أنت أيضًا تشاركنى صيدى هذه المرة، أم تبحث لك عن موضوع قصة؟، فيرد عليه صلاح مستفهمًا، وموضحًا أنه موجود هنا لأسباب عملية تتعلق بزوجة رئيس تحرير الجريدة التى يعمل فيها، ولكن «ممدوح» يخبره بأن إحدى الفدائيات الفلسطينيات موجودة هنا فى المستشفى لإجراء عملية جراحية لاستخراج رصاصات من جسدها، وهى واحدة ضمن رتل من الفدائيات الجريحات اللاتى كن يأتين إلى القاهرة لتلقى عمليات العلاج، وكانت القاهرة مفتوحة أمام المقاومة الفلسطينية بشكل واسع، وهنا يسأل ممدوح صلاحًا: هل سوف يكتب عنهن؟، فيتساءل صلاح عنهن!، فيرد ممدوح: «عن الفدائيات الجريحات اللائى وصلن من أسبوع، إنه ممنوع على الصحفيين الوصول إليهن.. لكننى لى مثل شطارتك التى تختبئ بها هنا...»، ويجذب ممدوح صلاحًا قائلًا له: «.. تعال.. من حسن الحظ أن شقيقى هو دكتور التخدير الذى قام بإجراء عملية دقيقة فى المخ لإحداهن أمس الأول، وهو فى مكتبه الآن ينتظرنى..».

وينشغل صلاح بقصة الفدائيات، وفى أوقات الانتظار يتعرّف على أحد المرافقين، وهو شاب اسمه بسّام، ويدور حوار بينهما، ويعده بسّام بتمكينه من مقابلة إحدى الفدائيات، بشرط ألا ينشر الموضوع فى الصحف، ولكن الأمر لو كان متعلقًا بعمل أدبى، فهذا جائز، ورغم أن بسّامًا كان متشددًا، فإنه سمح بلقاء صلاح بالفدائية «أناهيد»، التى قامت بعملية نسف بيت «المختار»، والمختار نفسه، تلك العملية الجريئة التى نفذتها «أناهيد»، ثم نجحت فى الاختفاء بعد أن تصدى لشرف المسئولية عنها ثمانية من جيران المختار، وادعّى كل منهم أمام عائلة المختار والاسرائيليين أنه الفاعل.

وبعد بضع مقدمات يسردها الكاتب، تنفتح له أبواب أناهيد، ويلتقى معها وجهًا لوجه،: «العينان الرماديتان البهيجتان بين اللفائف البيضاء، والسرير الوحيد فى ركن الحجرة، رائحة الشاش المضمدة بالدواء الأصفر، وزجاجات الأدوية وآنية الزهور، ثم صوتها الوديع ويدها الرقيقة النحيلة الأصابع تمتد من تحت الغطاء تقول له:

- أهلًا.. الأخ بسام حدثنى عنك.. تريد أن تسألنى.. لكن أنا كما ترانى الآن..».

يصف الكاتب خجلها الشديد من سرد بطولتها إزاء حدث من هذا النوع، فالفلسطينيون لا يتحدثون، ولكنهم يفعلون، خاصة تلك العمليات المعقدة أمام عدو ّ شرس ومغرض وشرير ومدنس، ولا يتورع فى استثمار أى خبر أو واقعة أو شخص لتنفيذ جرائمه، وبعد تطمينات عديدة، تبدأ «أناهيد» فى سرد حكايتها، تلك الحكاية التى تشبه الأساطير، رغم انتشار تلك الحكايات بين الفلسطينيين، وبالأخص هؤلاء الذين نذروا أنفسهم للعمل الفدائى، ذلك العمل الذى يبتغى من بعده تحرير الوطن من تلك الأقدام الثقيلة التى دنست تراب الوطن.

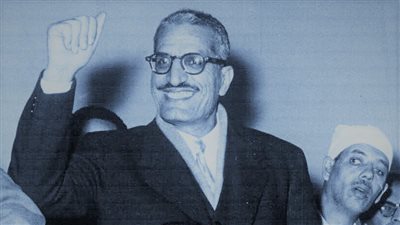

«أناهيد» كانت تعيش فى ألمانيا، وكانت تعمل على الردّ على بعض المثقفين الصهاينة هناك، وكانت تقود بعض التظاهرات الثقافية والسياسية للدفاع عن وطنها، وعندما كانت فى مطار ألمانيا، تقابل شخصًا ما مجهولًا، يقترب منها، ويعرّف نفسه بأنه صديق خطيبها، وهم قد اختاروها للقيام بعملية ما، وعندما تبدأ أناهيد فى التساؤل، يعاجلها ذلك الشخص المجهول بأنه يحمل رسالة من خطيبها «معين» لتطمينها، ويعطيها الرسالة، فتتأكد من صحة ما يقوله ذلك الشخص المجهول، لأنها تعرف خطّ خطيبها، بتعرجاته المتعددة، وبتوقيعه المعقد والمميز فى الوقت ذاته، ويدور حوار بين «أناهيد» وذلك المجهول الذى لم يرد الإفصاح عن اسمه، ولكنه أفصح عن هويته الفتحاوية، حيث إنه ينتمى لتلك المنظمة «فتح»، وهى المنظمة التى أطلقت على نفسها «منظمة التحرير الفلسطينية.. حركة فتح»، التى تكونت عام ١٩٦٥ بقيادة المهندس ياسر عرفات «أبوعمار»، وكانت تلك المنظمة تقود بالفعل كثيرًا من العمليات القتالية والفدائية والمنظمة ضد الكيان الصهيونى فى داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وكانت «أناهيد» قد اختيرت للقيام بتلك العملية النوعية لنسف منزل «المختار»، والمختار نفسه، وكان عليها أن تنصت جيدًا لذلك الشخص المجهول، الذى راح يشرح لها سلسلة معقدة من الخطوات المركبة، التى ستحفظها وتنفذها بكل وعى ودقة وثبات وإيمان كامل بصحة ما تقوم به، وفى دقة شديدة يقول لها ذلك الشخص الذى بلا اسم: «تذكرتك تصل بك إلى القدس، لكن لا تذهبى إلى منزل عم (معين)، ثم إلى منزلكم القديم عند عمتك كما كنت ستفعلين فورًا، وبمجرد خروجك من باب المطار ستأخذين- تاكسى- إلى السوق العربية، ستتسكعين أمام المحلات ساعتين فى شراء أشياء تافهة وخفيفة الحمل تبدو واضحة تحت ذراعك، أشياء كلعب مثلًا.. للأطفال.. قطار.. بطة.. عدّاد للأرقام.. ثم تذهبين إلى الفندق (ماجستيك).. تحجزين حجرة بالدور الأرضى.. فى الفندق ستتناولين طعام عشائك وتصعدين إلى حجرتك لتنامى مبكرة حتى المغادرة فى السابعة صباحًا.. ستخرجين من الفندق وتمشين عشر دقائق على قدميك فى شوارع متعرجة، حتى تصلى محطة الأتوبيس، لتقطعى تذكرة أخرى إلى بلد- معين-، فى الأتوبيس- لاحظى بعد أن تركبى- ضمن لعب الأطفال التى كانت لا تزال واضحة تحت ذراعك أو فى يدك داخل الشنطة..»، ويسترسل ذلك الشخص المجهول سرد خطته المحكمة، وتعليماته الصارمة والدقيقة، والتأكيد على «أناهيد» التأكد من ثباتها، وعدم التلفت يمينًا أويسارًا، ولا تسمح لنفسها بأى ارتباك.

الكاتب بالطبع يسوق تعليمات وخطة ذلك الشخص المجهول عبر سرد فنى بديع وممتع ونابض بالحيوية، يتخلله وصف ذلك الشخص، وتظاهره بعدم الاكتراث، وعندما تتساءل «أناهيد» عن كيف وصل ذلك الشخص المجهول إلى كل تلك المعلومات التى يعرفها عنها، فيؤكد لها أنه يعرف عنها كل شىء تقريبًا، فهم لا يخاطرون باختيار أى شخص للقيام بالعمليات الفدائية، إلا إذا كانوا على معرفة دقيقة بمدى قوته، ومدى إيمانه بالقضية التى يدافع عنها، ومن الممكن أن يفقد حياته من أجلها، وفى السياق يذكر لها اسمها بالكامل، وديانتها كأرمنية، ولكنها تصحح له بأنها أرمنية الأصل، فيوضح بأن كل من يعيشون على أرض فلسطين، ومن الفلسطينيين، لا بد أن يدافعوا عن تراب ذلك الوطن، بغض النظر عن أصل العرق أو أصل الديانة، ويذكر لها تاريخ ميلادها عام ١٩٣٢، والعام الذى التقت فيه بخطيبها وحبيبها «معين» ١٩٦١.

لا يسرد الكاتب كل تلك التفاصيل، ليشرح لنا كيف كانت تعمل منظمة التحرير، ولكنه يريد من خلال ذلك السرد الممتع، ذلك السرد الذى ينتصر أولًا للقضية العادلة، أى القضية الفلسطينية فى مواجهة الاحتلال الاسرائيلى، باعتبار أنها قضية إنسانية عالمية فى مواجهة الاستعمار العالمى المعاصر، كذلك اختار الكاتب أن تكون بطلة القصة فتاة شجاعة، فحق الدفاع عن الوطن ليس مهمة رجالية أو ذكورية فحسب، ولكنها قضية تحرير وطن يخص الرجال والنساء وكل من يقيم على أرض ذلك الوطن، والذى اغتيل لأسباب عديدة.

لم يغفل الكاتب طوال سرده للقصة الجانب الآخر فى الحكاية، ذلك الجانب الذى كان يتعلق بزوجة رئيسه فى الجريدة، فكان بين الحين والآخر يذكر لنا تطورات عملية الولادة العسيرة، وهذا الأمر لم يأت اعتباطًا، أو عن طريق الصدفة، ولكنه كان موضوعًا بدقة، حيث إنه أراد أن يضع لنا موازيًا موضوعيًا، يتحدث عن بدايات معقدة للولادة، هنا ولادة طبيعية لجنين مقلوب، وهنا ولادة نوع معين من المقاومة، والوضع المعقد فى كلتا الحالتين متشابه.

كان المحرر صلاح يسأل أناهيد عن تفاصيل العملية، وعن هؤلاء الذين تقدموا باعترافات غير حقيقية لكى ينالوا شرف التخلص من ذلك المختار، العميل للإسرائيليين، وكان يسألها عن كيفية وصولها القاهرة، وعن ذلك الشخص المجهول الذى لم تعرف ولم تسأله عن اسمه حتى تلك اللحظة، وكانت أناهيد تجيب عن بعض الأسئلة باقتضاب، وعلى بعضها الآخر بإسهاب، لنحصل على قصة فريدة فى تغطية ذلك الجانب الفدائى الغامض، وكأن الكاتب نفسه تسلّح بقدر كبير من المعرفة بالظروف التى تواجه الفلسطينيين فى كل مكان كى ينفذوا واجبات عملياتهم القتالية المشروعة فى ذلك الوقت، ولا يسرد الكاتب قصته فى غلظة، ولكن القصة تنساب فى متعة فائقة.

ومن القصص اللافتة فى ذلك المجال، قصة «قصاصات ورق» للكاتب فاروق منيب، والمنشورة فى مجلة الآدا» اللبنانية فى مارس ١٩٦٩، وفاروق منيب هو أحد الكتّاب الذين انتموا إلى الاتجاه الواقعى فى الكتابة، وبرزت كتاباته فى الخمسينيات، وأصبح أحد كتّاب القصة المرموقين، وفى قصته هذه، يبدأها الكاتب بالبطل الفنان الذى يتذكر الأيام التى كانت تحيط بكارثة ١٩٦٧: «يونيو الكئيب.. وقت الغارة المشئومة، كان الجنين فى بطنها، والابنة بجوارها.. وقفوا داخل البيت..الواحدة بعد الظهر.. هدف العدو مطار...» الفنان يتداعى بشكل واضح، ويجلس بين تماثيله، يفكر ويتأمل، ويكاد يفقد إيمانه بالفن إزاء ما يحدث فى العالم، ويسترسل فى تقديم ما يشبه الأنشودة فى المدن الفلسطينية المفقودة التى احتلت، وتعانى تحت وطأة القدم الإسرائيلية البشعة والثقيلة، تلك المدن التى يعرفها جيدًا، فيكتب: «على مهل جاءته الذكرى المدفونة فى أعماقه.. غزة يا غزة.. أين أنت يا حبيبتى.. ليتنى لم أعرفك!.. ثلاثة أيام ومضت الذكرى.. شبعنا مهرجانات شعر.. تصدع رأسى من قصائد المدح والهجاء.. ويا أحمد المرتجى فى كل نائبة.. داخت أعصابى من مخلوقات النمل العجيبة!.. ».

ويترك الفنان غزة، ليكتب عن «خان يونس»: «.. وفى خان يونس ألقى بيننا صاحب الذراع الواحدة أبياتًا من الشعر.. تعجبت من المعنى رغم سخطى على قرقعة المنابر.. لم نعد دمى مزوقة يتفرج علينا الناس.. وأشار ببقية ذراعه المقطوعة إلى جدار قريب: «هنا كانت معركة للمقاومة مجيدة.. قطعت فيها ذراعى، ومات أخى وآخرون، خجلنا لحظات، ثم سرعان ما تذكرنا الغداء الذى ينتظرنا».

يتداعى الفنان- بطل القصة- ساخطًا على الموقف الذى يتخذه الفنانون والمبدعون تجاه القضية الفلسطينية، فيصرخ بوضوح فى القصة:

- «ياكتّاب فلسطين، ماذا تسجلون فى بطاقاتكم الشخصية.. والجنسية بالذات؟!»

ويسترسل قائلًا: «كانت أمنيتى ألا يكتبوا أردنيين.. أو لبنانيين.. أو.. لا بد أن يسجلوا فلسطينيين!».

ثم يعود الكاتب لكى ينشد مرة أخرى: «غزة ياغزة».. ثم يتساءل: «ماالذى ذكرنى؟!».

وهنا لا بد أن أنبّه على أن فى تلك الفترة، كان الكتاب المصريون ينادون بالذهاب إلى جبهة القتال، والوقوف أمام إسرائيل لتحرير فلسطين وكل الأراضى المحتلة، وكان صاحب وقائد تلك الدعوة الكاتب والمؤرخ الكبير محمد عودة، وترددت تلك الدعوة كذلك فى مؤتمر أدباء الأقاليم الذى أقيم فى محافظة الزقازيق، وتبنّى الأدباء والمبدعون تلك الدعوة، ولكنها لم تلق ترحيبًا من السلطات السياسية آنذاك.

يسترسل الكاتب قائلًا: «فى مواجهة البوابة الكئيبة وقفنا نلتقط الصور التذكارية، نشير إلى الأرض المحتلة.. لحظتها لم أشعر بأننى مصرى.. فلاح.. من أبوكبير... أو أنشاص.. أدركت أننى عربى.. فلسطينى.. محروم من أرضى».

تتحول نبرة التذكر والنداء عند فاروق منيب إلى ما يشبه البكاء الحار على وطن صغير ضاع، هذا الوطن الصغير لم يضع من الفلسطينيين فقط، بل إنه ضاع منا نحن العرب جميعًا.. غزة يا غزة، أشياؤك ما زالت عندى، هواؤك يدفئنى.. ما عرفتك».

كانت تلك التداعيات والبكائيات تفاجئ الفنان وهو يقيم تمثاله، وهو يعمل فى محرابه، ويريد أن يكون لذلك الفن قوة الحياة نفسها، ويريد من تمثاله ذلك أن ينهض بقوة لمواجهة ذلك التاريخ من الركوض خلف المستحيلات، والأبعد من ذلك فأحلامه بتحرير فلسطين ترتبط ارتباطًا كبيرًا ووثيقًا بتحرير العالم نفسه وكله من تلك الكوابيس التى تؤرقه وتضغط على أنفاسه.

القصة مفعمة بالأحزان والآمال والتمنيات والأفكار، ورغم ذلك فهى ليست حقلًا لإرسال النهنهات، ولا تنتهى نهايات سعيدة أو تحريضية كما نلاحظ ذلك فى الكتابات الحماسية، ولكن القصة تقيم حوارًا فنيًا وممتعًا بين زمنين، وبين حالين، هذا الحوار تحتشد فيه كل الهواجس التى تطارد البطل، ذلك الفنان الذى يريد أن يقيم تمثالًا فى عالم أفضل، ولا بديل عن الصرخة التى أطلقها الفنان فى النهاية:

«... عش شجاعًا.. أو مت شهيدًا».

تلك القصة هى إحدى الأيقونات الفنية التى تعالج القضية الفلسطينية فى وضوح فنى ملحوظ، وشفافية كبيرة، وكذلك بوعى سياسى مركب.

وهناك قصة تكاد تكون شعرية تمامًا، وهى للكاتب الجنوبى يحيى الطاهر عبدالله، وعنوانها «الفلسطينى»، وهى منشورة فى مجلة روزاليوسف فى يونيو عام ١٩٧٢، وأعاد نشرها فى مجموعته القصصية «الرقصة المباحة»، وهى قصة مشحونة بالنجوى والشجو والنداءات العاطفية، إذ يبدأ يحيى قصته قائلًا عن ذلك الفلسطينى:

«خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب».

إن هذه الجملة تعمل على رفع الفلسطينى إلى مستوى الأسطورة الدينية، فالفلسطينى ليس مخلوقًا عاديًا، وليس كائنًا ماديًا ملموسًا كجميع البشر، ولكنه مخلوق من عناصر أخرى.

وبطريقة فنية مركبة، يصف يحيى عملية ولادة الفلسطينى فيقول:

«حشت فمها بخرقة من القماش.. وأطبقت عليها بأسنانها، وصرخت صرخة الألم والخلاص، وكان دافئًا، وغابت عن الوعى..».

ولا بد من وقفة أمام تلك العبارة القصصية الملغزة، التى يريد يحيى أن يرمز من خلالها إلى تلك الأرض العربية التى أنجبت ذلك الفلسطينى المقدس، وتركته، ثم غابت عن الوعى، أى فقدت كل وسائل الدفاع عنه، وهو رمز لضياع فلسطين نفسها بتلك السهولة التى تغيب الأم عن الوعى فى لحظات الولادة.

ويستطرد يحيى فى عملية تكريس أسطرة ذلك الفلسطينى، فى الوقت الذى تعمل فيه آلات الحرب على إخراجه من تلك الأسطورة، ذلك الفلسطينى الذى يعمل على تطوير أسطورته فيقول: «لما حامت الطائرة، الطائرة بجناحين.. صرخت الحصاة البيضاء (العدوّة).. فتلونت الحرباء بلون الرمل، وزفر الجبل ووضع كفه الغليظة على صدره حتى لا ينشق إلى نصفين: آه..لو لم أكن للأرض وفى الأرض وتدًا.. وكشح كشاف بعيد الضوء مرة للشمال ومرة لليمين، فلمعت الرمال كالترتر.. وانغرس الرضيع فى حضن أمه ولم يفارق قمة الثدى».

ويستطرد يحيى فى غنائه القصصى العذب، حتى ينتهى إلى جملة حاسمة فيقول:

«قالت السماء للمتعالى الجالس على العرش:

- سيدى.. لقد رأيت بعينى الزرقاء الكبيرة المخادعة تلك.. كل ما يجرى.. إنها مشيئتك.. ولكنه فلسطينى.. وأنا أيضًا فلسطينية»!

ونكتشف فى نهاية القصة، عن أنها حوار بين كائن أنثوى وكائن ذكرى، لأسطرة ذلك الكائن المقدس، الذى هو الكائن الفلسطينى الذى يتخبط فى العالم المادى المدنس.

وبالطبع ليست وحدها هذه النماذج فقط فى بانوراما السرد المصرى بصدد القضية الفلسطينية والفلسطينيين، ولكن هناك بعض القصص التى كتبت بعد ١٩٦٧ بالتعرض للفلسطينيين، ولكن من زاوية هزيمة ١٩٦٧، مثل المجموعة القصصية البديعة للكاتب سليمان فياض، وهى مجموعة «أحزان حزيران، التى صدرت عام ١٩٧٢ عن دار الآداب اللبنانية، وفى القصة الأولى من المجموعة «الإنسان والأرض والموت»، نجد الكاتب يرسّخ من مفهوم الوطنية، والانتماء إلى الأرض، ويستدعى بطل القصة بعض حكاياته عن اغتيال فلسطين، وهو لا يستدعى ذلك على سبيل الولولة، أو التذكير، بل للتأكيد على فكرة الانتماء، وهنا يقول بطل القصة ساردًا مشهد دخول الجيوش العربية إلى فلسطين- عبر بائع صحف- فيقول: «مع طلوع النهار، حملت سلة الغاب على ساعدى، اشتريت تذكرة سفر، وجلست بين القضبان أنتظر مجىء قطار الدلتا، رأيت بائع الصحف يجرى منفعلًا، وسمعته ينادى: الجيوش العربية تدخل فلسطين.. فلسطين؟، مع أننى لا أعرف سوى القليل عن فلسطين أحسست بصدمة».

ويسترسل فيّاض فى تداعياته عندما يقابل بعض الشباب الفلسطينى، عندما كان ذاهبًا إلى رفح، ويدير حوارًا واسعًا مع ذلك الفلسطينى، حول الأرض والانتماء والوطن والحرب والجيش الإسرائيلى، لننتهى إلى جدلية فنية وراقية، وتأتى بقية المجموعة فى تداعيات فلسطينية شفافة، وهى تحتاج إلى قراءة نقدية مستقلة، ليس مجالها هنا فى تلك الإشارات السريعة.

وإذا كانت غالبية النماذج الأدبية التى كتبت عن القضية الفلسطينية، كتبها أدباء ومبدعون مصريون محترفون، إلا أننى أود الإشارة إلى رواية تكاد تكون مجهولة عنوانها «عودة الأسير» كتبها أحد المقاتلين، الذين عاشوا حرب ١٩٦٧، وهو حسين كامل المحامى، وهو يكتب عن الأيام التى خالط فيها فلسطينيين، وربما لم تأخذ الرواية حظا من الشيوع لأن كاتبها ليست له أدوات التسويق أو الترويج التى سادت فى حياتنا الثقافية والأدبية.

هذه نماذج ليست حصرية، ولكنها تعبّر عن التوجهات التى غمرت بعضًا يسيرًا من الكتابات السردية المصرية، والمحصورة تاريخيًا بين عامى ١٩٦٧ و١٩٧٣.