فلسفة الألم.. حين تصير المعاناة تعريفًا للإنسان

- الألم النفسى الأكثر خفاءً والأشدّ أثرًا فى النفس البشرية

- الألم مهما بدا مُظلمًا ومُنهكًا لا يخلو من ضوءٍ خافتٍ يطلّ من بين شقوق الوجع

أتساءل دومًا- باحتجاج وغضب- لماذا علينا أن نتألم؟ لماذا يجب علينا المعاناة كى نتعلم درسًا فى الحياة.. ألا يمكن أن يكون الأمر أكثر بساطة ورحمة؟ لكنّ القراءة المتأنية والتعمق فى التجارب جعلانى أدرك أن فى الألم ما هو أعمق مما يبدو على السطح، وأن هناك ما هو أبعد من المعاناة ذاتها.

فى إحدى رسائله إلى حبيبته ميلينا، يقول فرانز كافكا: «المعاناة هى الشرط الوحيد الذى يجعلنا نعى أننا أحياء»، أما الفيلسوف الألمانى آرثر شوبنهاور، فيقول: «أعظم خطأ يمكن أن يرتكبه الإنسان هو أن يعتقد أن الحياة يجب أن تكون سهلة أو عادلة». وفى كتابه «العالم إرادة وتمثُّل»، يقول إن الحياة كلها ألم، والنجاة منها مستحيلة، لكن وعى الألم هو بداية الحكمة». ويضيف هرمان هسه فى روايته «سدهارتا»: «المعاناة لا تقتلنا، بل تُعيد ترتيبنا من الداخل».

فى حديث متأمل قالت لى شقيقتى مرة إن الإنسان إذا ولد دون القدرة على إحساس الألم سيموت سريعًا، فالألم يحمينا، نشعر بالصقيع فنتدفأ، نشعر بلهيب النار فنبتعد عنها، تخيل إن كنا لا نشعر بألمها، لاحترقنا حتمًا!.

يبدو إذن أن الألم هو معلم الإنسان الأول؛ فى عالمٍ يهرب من الألم كأنه شبح يقبض الأرواح، ما نهرب منه هو ما يصنعنا، والوعى يولد من الجرح لا من النعيم.

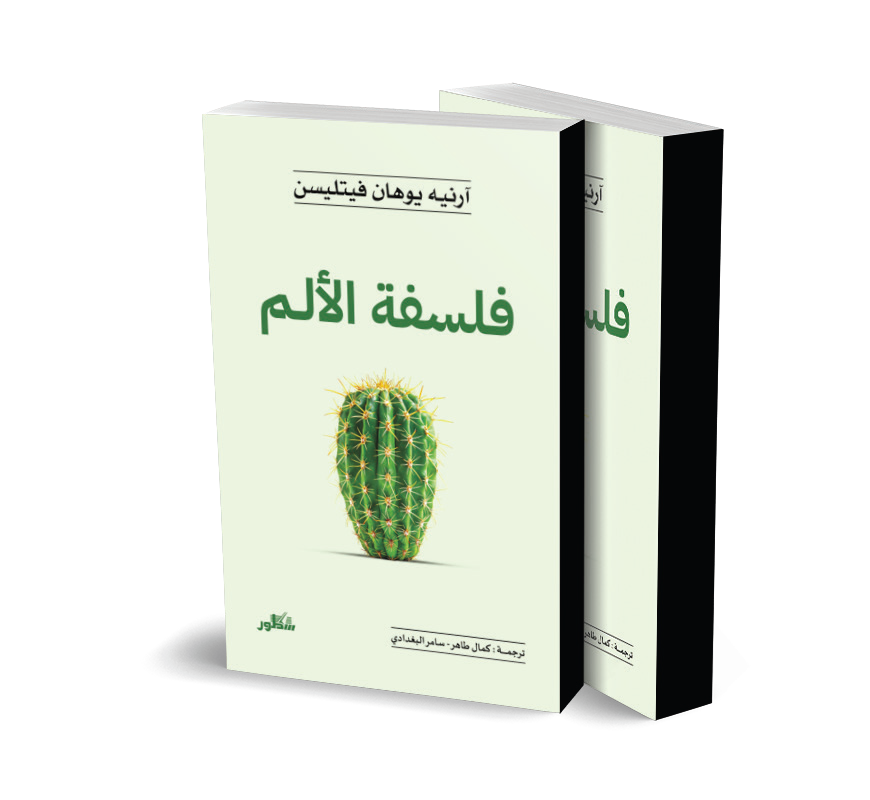

كل هذه المعانى، يتفق معها الفيلسوف النرويجى أرنيه يوهان فيتليسن، الذى يقدم فى كتابه «فلسفة الألم»، قراءة جذرية للمعاناة، تجمع بين التحليل الفلسفى والنفسى والأخلاقى، محاولًا أن يفهم كيف أصبح الألم فى عصرنا مسألة شخصية بعد أن كان تجربة مشتركة ومصدرًا للمعنى. كذلك يعيد مفهوم الألم إلى مكانته الأصلية: ليس كعقوبة أو لعنة، بل كجوهر وجودى يعرّف ما نحن عليه. فـ«الألم»، كما يراه، ليس استثناءً فى الحياة، بل نسيجها الخفى، الرفيق الذى لا نحبّه لكننا لا نصبح بشرًا إلا به.

مصالحة مع الألم!

يقول فيتليسن فى كتابه، فى ترجمته العربية الصادرة حديثًا عن دار سطور، من ترجمة سامر البغدادى وكمال طاهر: «يتجلى الألم بأوضح صوره حينما يُصيب أجسادنا. وهو بجوهره، تجربةٌ سلبيّة. أتخيل أنّ فأسًـا تُخطئ هدفَها، فتجرح ساقى بدلًا من قطعة الخشب. وعنـدئذ، سأنتفض رُعبًـا، وستتلوّى ملامِحى بينما أُشاهد الدم ينزف قاتمًـا، ومُنـذرًا بمزيد من العذاب؛ وبالطبع ستتوالى صرخاتى المدويّة بديهيًّـا معلنةً عن أن الألم: دافعٌ داخلـى، استجابة طبيعية مُحتـجة للكائن الحى؛ رفضٌ قاطعٌ لما أُلحِقَ به، إدراكٌ فطريٌّ لِما لا يليق بوجوده. وهكذا، يتجسّدُ معنى الألم بسلبيَّتِهِ المُطلَقـة وبصفتى كائنًا مُزوَّدًا بجسدٍ وحواسٍ، لا يسعُنى إلا التساؤلِ عن هذه السلبيّة؛ وهى أنّ التأثُّرُ بالألم هو التأثُّرُ بما هو غيرُ مرغوبٍ فيه. وبناء على ذلك، يمكن أن يُعرّفُ الألمُ كنقيضٍ لِكُلِّ ما أصبو إليه من أجل وجودى».

بعد هذا التصوير الحاد للألم فى لحظته الجسدية الخالصة، ينتقل فيتليسن إلى ما هو أبعد من الإحساس المادى بالعذاب، ليتأمل فى الوعى الذى يخلّفه الألم فى النفس البشرية. فالألم، فى نظره، ليس مجرد رد فعل جسدى أو انفعال عابر، بل تجربة تُعيد تعريف علاقتنا بأنفسنا وبالآخرين.

إنه يوقظ فى الإنسان إحساسه بالهشاشة، ويكشف له عن حدود وجوده، وفى الوقت نفسه يزرع فيه بذرة الرحمة والمسئولية. وهنا أتذكر ما كتبه الفيلسوف والكاتب الفرنسى ألبير كامو فى رائعته «أسطورة سيزيف»: «فى الألم نكتشف هشاشتنا، وفى الهشاشة نقترب من الحقيقة».

يمكن، من هذا المنطلق، اعتبار الألم ليس مجرد تجربة شخصية، بل حدث أخلاقي؛ لأن من يتألّم يدرك- بعمق- معنى أن يتألّم الآخر. وبهذا الفهم، يرى فيتليسن أن الألم هو ما يُبقى على إنسانيتنا حيّة، ويمنعنا من الانسياق إلى اللامبالاة التى يكرّسها عالمنا المعاصر.

الأمر هنا يحتاج بعض التأمل، حيث تقف معضلة فلسفية فى المنتصف حول علاقتنا مع الآخرين من خلال الألم وخاصة الجسدى، فبحسب فيتليسن، فإن الألم الجسدى الشديد يُولّد شعورًا بالوحدة، لا سيما بغياب المُشاركة فى التجربة، ويُصبح مُرادفًا للعُزلة، ويُضخّم الشعور بالانفصال عن العالم، ويُحدّد حدود الجسد الفاصل بيننا وبين الآخرين. ولعل ذلك الطرح يفسر لى شعور الوحدة الذى يلازمنى عند الإصابة بنزلة برد قاسية.

ألم = وحدة

ويفسر فيتليسن فى كتابه: معاناة من يُبتلون بمرض مؤلم مُزمن، وخاصة إذا كان مُستعصيًا على العلاج، إذ تنحصر الحياة بالنسبة لهم ببوتقة الألم، ويُصبح الوجود مُغايرًا تمامًا لما ألفه الإنسان المتعـافى. وهكذا، كلّما أصبح الألم أكثر شمولًا وإحاطة، شعر الإنسان بقوةٍ أكبر على أنّه انسحاب قسرى من عالم بشرى مُشترك كان عضوًا فيه قبل وقوع الألم، على قدم المُساواة مع الكُلّ.

ويضيف: أن سيطرة الألم الجسدى المُستمر لا تهدد حياته وحيويته بعزله فقط، ولكن بإشعاره بالوحدة تجاه كلّ ما حوله من بشرٍ وأشيـاء. كذلك يهدّد الألم بحصر العالم بأسره فى نقطةٍ واحدةٍ مُظلمةٍ: واقع الألم الثابت المُهيمن الذى يُحوّل العالم إلى مكانٍ للمعاناة فقط، والذى يجعل ألمه بدوره عالمه بحد ذاته. حينها، يتساءل الإنسان؛ من ناحية، أنا وألمى مُتلازمان، ومن ناحية أخرى، البقية ممن لا يُعانون من هذا النوع المُحدّد من الألم المُزمن لا يتفهمون ما أمر به. وهكذا، كلّما اندمجتُ مع جسدى المُتألم، ابتعدتُ عن الآخرين وعن جميع مشاريعهم وأنشطتهم التى تتجاوز حدود الجسد والألم فى العالم الواسع المُترامى. لقد أصبحت وحيدًا تمامًا.

هذه الآلام التى يصفها فيتليسن فى كتابه تفرض علينا أن نصبح غرباء عن ذواتنا وعن الآخرين، تائهين فى متاهات الألم. ومن ذاق ويلات الألم المزمن، من خاض غمار هذه التجربة الوجوديّة المريرة، يُدرك حقيقة المفارقة الكامنة فى قلب الألم.

ورغم تلك الوحدة والانعزالية التى يصفها الكاتب، فهناك نقطة التقاء— أعتبرها من سخرية القدر— أننا جميعًا مُعرَّضون لسهم الألم. هذه هى نقطة التقائنا الوجوديّة، كمُفترق الطُّرق الذى يجمعنا.

لكن ليس كلّ ألمٍ سواء. فالألم، كما يشير فيتليسن، ليس تجربة موحّدة أو يمكن قياسها بمعيارٍ واحد. ثمة درجاتٌ وتجلّيات لا حصر لها، تختلف من إنسانٍ إلى آخر، ومن ثقافةٍ إلى أخرى. قد يتشابه الألم جسديًا— فالمرض له أعراض، والبرد له قشعريرة— لكنّ ما يميّزه حقًا هو كيف يُستقبل فى الداخل. فكل إنسانٍ يعيش ألمه بطريقته الخاصة، بحسب عمق وعيه، وخلفيته الثقافية، وقوة احتماله، وبيئته التى تشكّله. وهنا يصبح الألم، لا مجرد استجابة جسدية، بل تجربة وجودية تُعيد رسم ملامح الذات.

جرح يصنع إنسانيتنا

الألم، مهما بدا مُظلمًا ومُنهكًا، لا يخلو من ضوءٍ خافتٍ يطلّ من بين شقوق الوجع. إنه يوقظ وعينا، ويجعلنا نرى العالم بعيونٍ أقلّ زهوًا وأكثر صدقًا. فى لحظة الانكسار تلك، نتعرّى من أوهام القوة والاكتفاء، ونكتشف جوهرنا الإنسانى المشترك. وربما لهذا السبب، يرى فيتليسن أن الألم ليس فقط تجربة نتحمّلها، بل درس نتعلّمه؛ إنه البوصلة التى تذكّرنا بأننا ما زلنا قادرين على الإحساس، وأننا ما زلنا أحياء بما يكفى لنشعر بالآخرين.

ولعلّ هذا ما جعل الأدب والفن والفلسفة، على امتداد التاريخ، تلتقى عند بوابة الألم؛ فمنه وُلدت أعظم القصص، وأعمق المقطوعات الموسيقية، وأصدق لحظات البوح الإنسانى. فالألم- على قسوته - هو المعلم الأول للحسّ، وللجمال الذى ينبع من الشقاء. ولعلّ فى سيرة الرسام الهولندى الشهير فنسنت فان جوخ تجسيدًا حيًا لهذه المفارقة الإنسانية؛ فقد عاش حياة مثقلة بالوحدة والاضطراب النفسى الشديد، تتناوبها نوبات من الإبداع الحارق واليأس القاتم. فكتب مثلًا فى إحدى رسائله إلى شقيقه ثيو: «أحيانًا يكون علىّ أن أتعذب كثيرًا لأخلق شيئًا قليلًا من الجمال».

فى كل ضربة فرشاة، كان فان جوخ يحاول أن يمنح معنى لألمه، أن يترجم اضطرابه الداخلى إلى لونٍ نابض بالحياة، وكأن الجمال هو طريقه الوحيد للنجاة. لم يحصد مجدًا فى حياته القصيرة، لكنّ لوحاته بقيت شاهدة على أن الألم قد يكون اللغة السرّية التى يعبّر بها الفن عن نفسه.

الألم النفسي.. أشد قسوة

بعد أن يتتبع فيتليسن تجليات الألم الجسدى بوصفه تجربة حسية فورية، ينتقل إلى الألم النفسى، الأكثر خفاءً والأشدّ أثرًا فى النفس البشرية. فالألم الجسدى يمكن أن يُرى أو يُوصف أو يُعالج، أما الألم النفسى فينغرس عميقًا فى الوعى والذاكرة، ويتخذ أشكالًا مراوغة: فقدان، خذلان، شعور باللاجدوى والعبثية، أو افتقاد للمعنى.

يقول فيتليسن إن هذا النوع من الألم لا يمكن احتواؤه بالأدوية أو التعاطف السريع، لأنه يمسّ جوهر وجودنا ذاته، يهدد تماسك الذات وصورتها عن نفسها. وهنا يصبح الألم النفسى سؤالًا فلسفيًا وأخلاقيًا أكثر منه حالة طبية؛ إذ يكشف عن هشاشتنا أمام أنفسنا والآخرين، ويدفعنا إلى مواجهة ما نحاول تجاهله من خوف أو عجز أو حزن.

الألم ثمن الوعى

ويناقش فيتليسن رؤية سارتر للألم؛ ففى فلسفة الأخير الوجودية، يحتلّ الألم مكانةً مركزية بوصفه دليلًا على الحرية والوعى فى آنٍ واحد. فالألم عند سارتر ليس مجرد إحساس سلبى، بل هو الواجهة الأكثر صدقًا لوجود الإنسان فى عالمٍ عبثى لا يقدّم له معنى جاهزًا. إنّنا نتألّم لأننا نُدرك، ولأننا أحرار فى مواجهة هذا الإدراك.

فى كتابه «الوجود والعدم»، يرى سارتر أن الإنسان محكوم عليه بالحرية، وهذه الحرية نفسها هى ما تولّد القلق والألم، لأنها تضعه أمام مسئولية اختياره الدائم، دون سندٍ من يقينٍ أو إيمانٍ مطلق. وهكذا يصبح الألم ثمن الوعى، والعلامة الأولى على أننا موجودون بملء إرادتنا، لا بوهم الطمأنينة التى تَعِدُ بها بعض التصوّرات الدينية التى تُعفى الإنسان من مسئوليته، بزعم أن مصيره مكتوبٌ مسبقًا.

الألم، فى الرؤية الوجودية، ليس لعنة بل امتحان للحرية، اللحظة التى ينكشف فيها الإنسان على حقيقته: كائنٌ وحيد، لكنه قادر على تحويل عجزه إلى معنى، وقلقه إلى فعلٍ إنسانيٍّ أصيل.

وإذا كان سارتر قد نظر إلى الألم بوصفه ثمن الوعى ونتاج الحرية الإنسانية، فإن أرنيه يوهان فيتليسن يذهب خطوة أبعد، محوّلًا هذا الوعى إلى مسئولية أخلاقية. فبينما يرى الوجوديون أن الألم يكشف عن عزلة الإنسان فى عالم بلا معنى، يرى فيتليسن أن هذه العزلة نفسها يمكن أن تكون جسرًا نحو الآخر.

إنّ ما يمنح الألم قيمته الحقيقية ليس فقط كونه تجربة شخصية، بل قدرته على إيقاظ حسّ التعاطف، وعلى تذكيرنا بأننا لسنا وحدنا فى هشاشتنا. فالألم- كما يراه- ليس نهاية الوعى، بل بدايته الأخلاقية؛ لحظة يدرك فيها الإنسان أن معاناته الخاصة تشبه معاناة الآخرين، وأن المشاركة الوجدانية هى ما ينقذنا من الغرق فى العدم.

وهكذا، يقدّم فيتليسن قراءة معاصرة للفكر الوجودى: لا تكتفى بتأمل الألم كضرورة وجودية، بل تحوله إلى دعوة لإحياء الحس الإنسانى فى زمنٍ يغلب عليه الجفاء واللامبالاة.

عالم يؤدى إلى الهلاك!

يطرح فيتليسن فى كتابه مفارقة كبرى نعيشها فى زمننا الراهن، أننا- رغم كل هذا الوعى والحرية- نعيش فى عالمٍ يُخدر الألم بدلًا من أن يواجهه. فإذا كان الإنسان عند سارتر يتألّم لأنه يعى وجوده ويختار مصيره، فإنّ إنسان اليوم يعيش مأساة من نوع آخر: الخِدْر التام.

لقد صار العالم الحديث، كما يراه فيتليسن، بيئة تقصى الألم من الوعى، وتعتبره خللًا يجب إسكاته فورًا. فى سباق السرعة والإنتاج والاستهلاك، لم يعد هناك وقت للتأمل فى المعاناة أو الإصغاء إليها. وهكذا، لم ننتصر على الألم كما نظن، بل فقدنا القدرة على الإحساس به.

إنّ الخطر الحقيقى اليوم، كما يقول فيتليسن، لا يكمن فى الألم ذاته، بل فى فقدان الحسّ به. فالمجتمعات الحديثة تتقن فنون التخدير: بالعمل المفرط، وبالترفيه المتواصل، وبالضجيج الدائم الذى يملأ كلّ فراغٍ فى الروح، حتى لا نسمع صرخة الداخل. وهكذا يصبح غياب الألم شكلًا آخر من أشكال العطب الإنسانى، موتًا بطيئًا للحسّ والوعى.

مصالحة مع الألم.. لربما!

ربما ما أدركته من رحلتى الطويلة مع الاكتئاب أن الألم ليس عدوًّا، بل معلم قاسٍ. لم أتعافَ منه بقدر ما تصالحت معه، وصرت أراه مرآةً تكشف عن هشاشتى، ولكن أيضًا قدرتى على البقاء. حين قرأت فيتليسن، شعرت أنه يكتب عن عالمٍ أعرفه جيدًا، عالمٍ يخاف من الألم أكثر مما يخاف من فقدان المعنى.

فهمت تمامًا لماذا خصّص فيتليسن فصلًا كاملًا للألم والقلق والاكتئاب. لأن هذه ليست مفاهيم نظرية فحسب، بل تجارب تُعاش بكامل الجسد والروح. قرأت تلك الصفحات وكأنها تكتبنى. شعرت بأن كل جملة تلمس شيئًا عشته: ذلك القلق الذى لا اسم له، وتلك الوحدة التى تبتلع الأيام. لم أكن أحتاج إلى تفسيرٍ فلسفى بقدر ما كنت أحتاج إلى فهم أن الألم ليس ضعفًا، بل طريقة أخرى للشعور بالحياة. وربما لهذا أصدق فيتليسن حين يقول إن الخطر الحقيقى ليس فى أن نتألم، بل فى أن نتوقف عن الإحساس تمامًا.