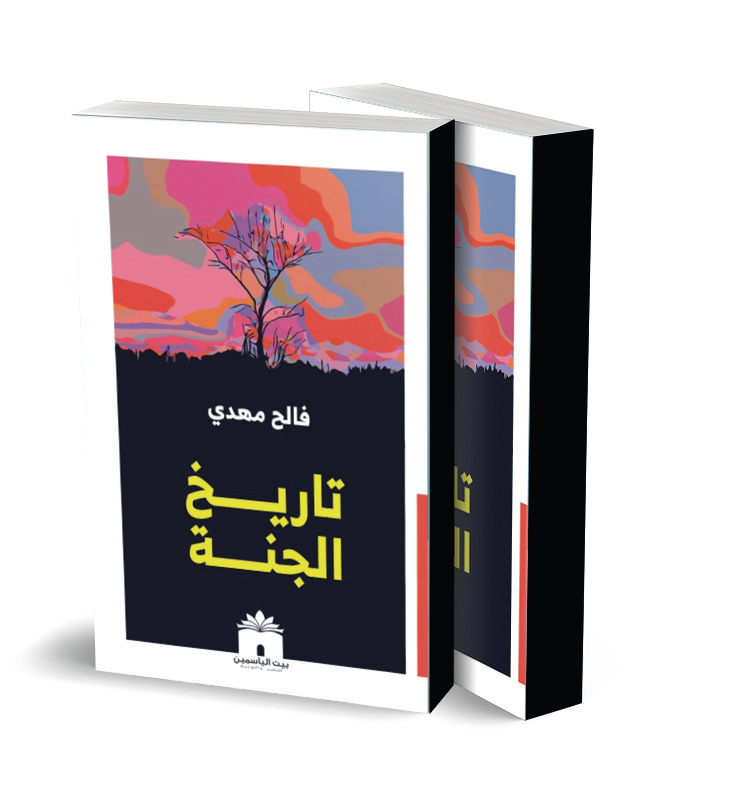

أوهام المتعة... الجنة.. من الفردوس الدينى إلى يوتوبيا المدينة الفلسفية

- قراءة خاصة فى كتاب «تاريخ الجنة» لـ«فالح المهدى»

الجنة، ليست مجرد مكان يسعى البشر للوصول إليه، بل إن الأمر أكثر تعقيدًا من ذلك، حيث بدأت الحكاية فى زمانٍ ضارب فى القدم.

منذ فجر التاريخ، لم ينتظر الإنسان الأديان السماوية ليحلم بالجنة؛ فقد ظهرت فى الأساطير الأولى تصوّرات عن النعيم ومكافآت العالم الآخر، باعتباره مكانًا تزول فيه المعاناة وتتحقق السعادة. ثم جاءت الديانات الإبراهيمية، ومعها الزرادشتية، لتؤكد فكرة وجود حياة بعد الموت. وتَحوّل الحلم بالخلاص إلى وعد، فصار الفرد يتطلع إلى عالم آخر لا يعرف الفناء.

وعلى مرّ العصور، تكررت صورة الفردوس بصور مختلفة: حديقة غنّاء، حقول خضراء، جزر مباركة، أو عالم من النور والسكينة. ثم تطورت تلك الرؤية واتسعت دائرة التفكير الإنسانى، ليتحول النعيم من رمز ومفهوم دينى، إلى انعكاسات لرغبات البشر فى تحقيق السعادة المطلقة والوصول إلى الكمال. ومع عصور النهضة والاكتشافات العلمية الحديثة، انتقلت الفكرة من مجرد حلم بمكان مثالى يتجاوز حدود الأرض تجتمع فيه كل الملذات، إلى حالة روحية خالصة تسعى الروح لتحقيقها وحدها دون الجسد.

وهكذا، اختلف البشر وما زالوا، فى تحديد ماهية الجنة ومنطقيتها، ومنهم من حاول التزام الحياد وتحقيق توازن بين العقل والإيمان. لكن ما الذى يجعل هذه الفكرة حاضرة عبر آلاف السنين؟ فى كتابه «تاريخ الجنة»، الصادر حديثًا عن دار بيت الياسمين، يحاول فالح المهدى تتبّع هذا الخيط الطويل فى الوعى الإنسانى، من الأساطير القديمة مرورًا بالفلسفات الشرقية والأديان الإبراهيمية، وصولًا إلى اليوتوبيا الحديثة، لمحاولة التوصل إلى إجابة شافية.

نشأة الأديان

يؤكد فالح المهدى أن البشرية مرّت بحقبات طويلة بلا دين، بل إن الجزء الأطول من وجود الإنسان على هذا الكوكب عاشه دون معتقدات دينية.

وبحسب مسار التاريخ البشرى، تعد الأديان ظاهرة ثقافية واجتماعية حديثة نسبيًا إذا ما قورنت بعمر الأرض أو بعمر الإنسان الأول. فقد نشأت العقيدة لدى الإنسان العاقل استجابةً لقلق وجودى عميق، ومحاولة لملء فراغ المعنى فى داخله. فالإنسان بطبيعته يرفض الفراغ، لذا لجأ إلى الدين لاحتوائه.

ويشير الكتاب إلى أن معظم الأديان تشترك فى رؤيتها للكون وللإله المقيم فى السماء والمتحكم بالمصائر، وفى جوهرها الذى يعتمد على الخلود والحياة الأبدية الخالية من الشقاء والعذاب والأمراض.

الإنسان فى عصوره الأولى

بحسب الكاتب، فإن الإنسان فى العصور الحجرية كان بسيطًا خائفًا، ومهددًا دومًا من قوى الطبيعة ومن عنف البشر، فاستسلم طواعية لمؤسسة مقدسة تمنحه التوجيه والحماية والأمان. مما منح الدين السيطرة والسلطة والقوة المطلقة التى لا يمكن التشكيك فيها.

الجنة فى المخيال القديم

من بلاد الرافدين إلى وادى النيل إلى أثينا، رسم الإنسان صورًا مختلفة للفردوس، لكنها التقت فى فكرة واحدة: البحث عن عالم أبدى لا يعرف المرض ولا الشقاء.

فى أساطير وادى الرافدين تبرز «دلمون»، الأرض البعيدة التى وُصفت بالخلود والنقاء والإشراق، حيث لا مرض ولا شيخوخة ولا موت ولا حزن. صوّرها السومريون كجنة أرضية تسكنها الآلهة وتفيض بالماء والحياة، وظلت رمزًا للحلم البشرى بالخلود. أما فى ملحمة جلجامش، أقدم الملاحم الإنسانية، يسعى الملك بكل قوة إلى الوصول لسر البقاء الأبدى، متنقلًا بين البحار والجبال. ورغم أنه لم ينل الخلود، فإن رحلته تكشف عن جوهر الأسطورة الرافدية: الإنسان محكوم بالموت، لكن توقه للخلود لا ينطفئ.

وبالانتقال إلى المخيال المصرى القديم، فقد تصوّر حياته الأبدية بعد الموت بأنها عالم مشرق ملىء بالأنهار الوفيرة والحقول التى تغطيها سنابل القمح وأشجار النخيل، حيث يواصل الإنسان نشاطه اليومى من حرث وزراعة وحصاد، ولكن دون تعب أو شقاء. أما فى الأساطير اليونانية والرومانية أخذت فكرة النعيم شكل «حقول إليسيوم» أو «الحقول الإليزية»، حيث تسكن أرواح الأبطال العظماء والأخيار فى فضاء رحب تغمره الموسيقى والضياء والوفرة والبهجة. لم تكن تلك الحقول جنة عامة لكل الناس، بل امتيازًا يخص من نال رضا الآلهة أو صنع بطولات استثنائية. هناك لا وجود للعذاب ولا للمعاناة، بل خلود وسعادة أبدية.

هذا المخيال لتصور شكل الجنة فى الحضارات القديمة يعكس فى جوهره فكرة «العوض»، حيث يحلم الإنسان دائمًا بمكافأة أو بجزاءٍ يعوضه عن قسوة واقعه الملىء بالحروب والأمراض والفقد، أو يكافئه على بطولاته واستقامته خلال حياته على الأرض. وهكذا تحوّلت الجنة إلى مساحة متخيلة يستعيد فيها ما خسره، ويتحرر من حدود الجسد والواقع، ليجد فى الخلود والوفرة صورة مثالية للعالم الذى حُرم منه.

الزرادشتية

يذكر فالح المهدى فى كتابه «تاريخ الجنة» أن اللاهوت الزرادشتى يقوم على فكرة الميزان: حيث تُوزن حسنات الإنسان وسيئاته، فيُقاد صاحب الأعمال الصالحة إلى نعيم أبدى، بينما ينتظر المسيئين جحيم دائم.

هذا النعيم الأبدى يصوّر كأنه بستان محاط بأسوار. حديقة بهيجة تضج بالعطور والألوان، يعيش فيها الرجال والنساء فى وئام مع الطبيعة. وهى قريبة الشبه بـ«عدن» التى ورد ذكرها فى العهد القديم، بوصفها مكانًا مثاليًا للسعادة الدائمة.

واستكمالًا لصورة النعيم، تروى إحدى الأساطير الزرادشتية أن الإنسان الصالح، ما إن يخطو خطوته الأولى على الصراط، حتى تهب عليه ريح عطرة من الجنة، وتظهر له عند منتصف الطريق فتاة فاتنة الجمال تخبره بأنها تجسيد لأعماله الطيبة، ثم تمسك بيده لتقوده نحو النعيم.

وفى رواية أخرى، يُفتح باب الخلود حتى لمن مكثوا فى الجحيم؛ فبعد أن يتطهروا ويصبحوا أخيارًا، تُسقى أرواحهم بشراب أبدى، وتتحد أجسادهم وأرواحهم فى جنة خضراء لا ينقطع ربيعها، مليئة بالأشجار والثمار والزهور.

وقد مهدت هذه الرؤى المبكرة لفكرة الجنة التى تبنتها لاحقًا الديانات السماوية، مع اختلاف فى التفاصيل، لكنها ظلّت تستوحى جوهرها من ذلك التصور الأول: وعد أبدى بالخلود، وخلاص من الشقاء، ولقاء بالمحبوبين فى عالم آخر، وحدائق غنّاء مزهرة.

الجنة فى الأديان الإبراهيمية

فى الأديان السماوية الثلاثة لم تعد الجنة مجرد حلم شعبى، بل صارت وعدًا إلهيًا يرتبط بالثواب والعقاب، بالعدل والرحمة، وبالمصير النهائى للإنسان. وقد بدأت جذور هذه الفكرة فى مصر القديمة، ثم أخذت أشكالًا أكثر نضجًا فى الزرادشتية، قبل أن تستقر بعمق فى الديانات الإبراهيمية «اليهودية والمسيحية والإسلام».

فى اليهودية، ارتبطت الجنة بفكرة عدن أو «الفردوس المفقود»، حيث كان الإنسان الأول قبل طرده، فأصبحت رمزًا للحلم بالعودة إلى البراءة الأولى والاتحاد مع الخالق. أما فى المسيحية، فقد تبلورت صورة الجنة بوصفها الفردوس، المكان الذى ينال فيه الإنسان الخلاص من الخطيئة الأصلية عبر الإيمان، وهو وعد بالسلام الأبدى والوجود فى حضرة الله. وفى الإسلام، تتجسد الجنة كدار النعيم الأبدى، تمزج بين المتع الحسية، وبين النعيم الروحى الأسمى: رؤية الله ورضوانه، وهو قمة السعادة التى لا تزول.

وبالنسبة لما ذكره فالح المهدى فى كتابه، فإن سفر التكوين يُعد من أقدم النصوص فى الديانات التوحيدية المؤسسة لمفهوم الجنة والأمل فى حياة هانئة بعد الموت. هذا السفر يشكّل الأساس الذى بُنى عليه العهد القديم، وفيه لا يُذكر لفظ «جنة» بل «حديقة»، إلا أن الترجمات العربية استخدمت مصطلح «جنة».

أما العهد الجديد فقد سار على النهج نفسه. وفى سفر رؤيا يوحنا قُدّمت صورة أكثر تفصيلًا للجنة السماوية: مدينة مقدسة عظيمة مضاءة بنور الله، خالية من الحزن والألم والدموع، وفيها ينبوع ماء مجانى يمنح الحياة الأبدية.

وبشكل عام، وصفت الديانات السماوية الجنة بأنها لا تُمثّل ولا يستطيع بشر تخيلها، ففى الإسلام وُصفت بأنها ما لم تر عين، وما لم تسمع أذن، وما لم يخطر على قلب بشر. أما التصور المسيحى الكاثوليكى فيقدّم رؤية لا تقل غموضًا: الجنة حالة من السعادة القصوى، حيث تلتقى الروح بأحبائها فى السماء، وتكون فى سلام مع نفسها ومعهم، ومع الله.

الجنة فى الإسلام.. عجائب ولذة

أفرد فالح المهدى فى كتابه الحديث عن المخيال الإسلامى، فأشار إلى أن العجائب واللذة الحسية يشكلان أساس سردياته فى وصفه الفردوس.

كما أظهر اختلاف كبير بين الوصف القرآنى للجنة وبين ما جاء فى بعض الأحاديث النبوية أو المنسوبة للنبى؛ إذ يقدّم القرآن صورة روحانية مكثفة للجنة باعتبارها دار السلام، ومكان للسعادة، وأن اللذة الأعظم تتحقق فى حضرة الله، أما الأحاديث النوبية فتذهب، كما ينقلها ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، إلى توصيفات حسّية وجسدية بالغة التفصيل، يصفها المهدى بأنها انعكاس لرغبات بشرية أكثر منها تجلّيًا لرسالة دينية غايتها الارتقاء بالإنسان.

ويستشهد الكاتب بأحاديث تعد الرجل بامتلاك ملايين الزوجات وحور العين فى الجنة، وهو ما اعتبره المهدى مبالغة لا يقبلها العقل. كما استشهد أيضًا بتفسير ابن قيم الجوزية للآية: «إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون» على أنها إشارة إلى علاقة جنسية دائمة مع الأبكار، معتبرًا أن مثل هذه القراءات تكشف عن بعد جنسى مباشر- وجوع- يطغى على المعنى الروحى.

فى هذه السرديات- التى تُنسب بالخطأ إلى النبى بحسب وصفه- يطغى حضور الأنثى باعتبارها موضوعًا للرغبة أكثر من كونها شريكًا فاعلًا فى المتعة. فهى فى الجنة، كما فى الدنيا، تُقدَّم للزوج دون أن يُمنح لها الدور نفسه فى الاختيار أو المتعة المتبادلة. ويرى الكاتب أن هذا التصور لم يقتصر على الثقافة الإسلامية وحدها، بل تكرّر فى ثقافات المجتمعات الزراعية القديمة، حيث جسّدت المرأة رمزًا للجسد المبهج والإغراء واللذة المتجددة، بينما مثّل الرجل الفعل والإقدام والسيطرة.

الفلسفات الشرقية والروحانيات

قدمت الأديان والفلسفات الشرقية تصورًا مختلفًا تمامًا عن كل ما سبق؛ الفردوس ليس مكانًا ماديًا بل حالة ذهنية ووعى داخلى؛ خلاص من الألم الداخلى أكثر منه انتقالًا إلى عالم آخر.

ففى البوذية، تُعدّ النيرفانا أسمى أشكال الخلاص، وتعنى التحرر من الرغبات وسلسلة التناسخ، وصولًا إلى حالة من الصفاء المطلق. أما فى الهندوسية، فتتعدد التصورات بين عوالم سماوية تسكنها الآلهة، حيث ينال المؤمن ثمار أعماله الصالحة قبل أن يعود للتناسخ، بينما تقدم الطاوية تصورًا مختلفًا، إذ ترى الفردوس كحالة وعى متناغمة مع قوانين الطبيعة والطاو «الطريق»، حيث يتحقق الانسجام التام بين الإنسان والكون.

انحسار اليقينيات

من الأفكار البارزة كذلك فى كتاب «تاريخ الجنة»، التحول الذى أعقب تطور علم الفلك وابتكار التليسكوب فى القرن السابع عشر، حين تمكن الإنسان من استكشاف ما وراء السماء. فقد أحدث ذلك هزة معرفية كبرى أفقدت السماء قدسيتها وأضعفت يقينية التصورات التقليدية عن الجنة والنار. كما أدت هذه الاكتشافات إلى تلاشى الخوف من الفراغ الكونى، إذ لم يعد الإنسان بحاجة إلى ملئه بالصور الما ورائية التى كانت تمنحه الطمأنينة فى السابق.

ومع مرور الوقت، أسهم هذا التحول فى بروز رؤى جديدة للعالم أكثر علمانية، دفعت بالفلاسفة إلى البحث عن «الجنة الأرضية» فى شكل مشاريع يوتوبية ومجتمعات مثالية. وبينما رسمت الديانات صورة الجنة فى السماء، بدأ المفكرون يرون فى الجنة فكرة يمكن تحقيقها على الأرض، كنموذج اجتماعى وفكرى للعدالة والكمال.

الإنسان فى عصوره الأولى

الجنة كيوتوبيا فلسفية.. من السماء إلى الأرض

بعد أن رسمت الديانات صورة الجنة فى السماء، بدأ الفلاسفة يفكرون فى نقل هذه المثالية إلى الأرض. فلم تعد الجنة فضاءً غيبيًا، بل تحولت إلى مشروع أرضى، أو مدينة فاضلة يسودها العقل والعدل وتشبه الفردوس الموعود.

ويكتسب أفلاطون أهمية خاصة فى هذا السياق؛ فبينما يسبق الأديان الإبراهيمية تاريخيًا، فقد سبق كذلك فى كتابه «الجمهورية» (٣٧٥ ق.م) انتقال حلم الجنة من عالم الما وراء إلى عالم السياسة والفلسفة، حيث تخيّل مجتمعًا مثاليًا تحكمه العدالة والحكمة.

أما الفارابى والفلاسفة المسلمون فقد طوروا مفهوم «المدينة الفاضلة»، حيث يقود الفيلسوف أو النبى شعبه نحو السعادة القصوى، جامعًا بين العقل والوحى. وفى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، برزت اليوتوبيا بوصفها حلمًا اجتماعيًا وسياسيًا، يتحقق من خلاله مجتمعات يسودها العدل والمساواة، لتصبح الجنة بذلك رمزًا أرضيًا يتغير مع تحولات الفكر الإنسانى.

وهكذا، بينما تخيّل الإنسان الحديث جنة تُبنى على الأرض بفعل التقدّم والعقلانية، تكشف العودة إلى تصوّرات الشعوب القديمة أن الفردوس ظل دومًا يتشكل بحسب الذاكرة والبيئة والثقافة.

انعكاس ثقافة المكان

يُشير فالح المهدى إلى أن الجنة فى المخيلة القديمة تبدو انعكاسًا للماضى الصحراوى للأجداد، إذ لعبت الذاكرة دورًا فى حفظ معاناة قاسية مع شُحّ المياه وضيق المكان ووعورته، ليُعاد تخيّل فضاء أبدى تسوده الراحة، حيث لا عطش ولا مشقة.

كما يُظهر التاريخ العبرى أثر سبى اليهود إلى بابل، حيث استوحيت ملامح الجنة من طبيعة المدينة العراقية: مياه عذبة متدفقة، وموسيقى ترافق متع الأبدية، على خلاف الجنة الإسلامية التى خلت من حضور الموسيقى.

وفى النهاية، تكشف رحلة البحث فى تاريخ الجنة عن أن صور النعيم الأخروى لم تكن يومًا معزولة عن بيئات البشر وثقافاتهم، بل ارتسمت ملامحها من قسوة الصحارى أحيانًا، ومن فيض الأنهار وأصوات الموسيقى أحيانًا أخرى، لتتلاقى المقدسات مع الأرضى والغيبى مع اليومى، مولدة تصورات متعددة للجنة عبر العصور.

ويبقى السؤال مفتوحًا: هل الجنة فعلًا انعكاس لرغبات الإنسان وثقافته الأرضية؟ سؤال يترك للقارئ فرصة التأمل، ويترك بابًا لا يغلق للتفكير.