الملك لا يتجول سرًا.. رمسيس من ميت رهينة إلى المتحف الكبير

- نقل تمثال رمسيس الثانى درس فى الذاكرة والهوية

حين اكتُشف تمثال رمسيس الثانى فى أطلال مدينة منف القديمة بقرية ميت رهينة التابعة لمركز البدرشين جنوب القاهرة، على يد عالم الآثار الإيطالى جيوفانى باتيستا كافليليا عام ١٨٢٠م، لم يكن أحد من أبناء القرية يدرك أنه يقف أمام واحد من أعظم ملوك مصر القديمة. كان التمثال واحدًا من مئات تماثيل رمسيس الثانى التى نُحتت خلال فترة حكمه التى بدأت عام ١٢٧٩ قبل الميلاد واستمرت نحو ستٍ وستين سنة.

مرَّ ظهور التمثال كما تمر أى حادثة عادية، لم يُثِر فى نفوسهم فضولًا أو دهشة، بدا لهم حجرًا ضخمًا كغيره من أطلال المدينة القديمة التى بدأت تشقُّ طريقها من جوف الأرض كما تفعل الصخور حين تجرفها السيول، لا يختلف عن جذع نخلةٍ عتيقة، لا نفع منه فى الزراعة، ولا أثر له فى الحصاد، ولا يمكن الاستفادة منه كمسخوط لضخامته.

وقد عثر كافليليا وقتها على التمثال المصنوع من الجرانيت الوردى، ويبلغ طوله نحو أحد عشر مترًا ويزن قرابة ثمانين طنًا، وكان مكسورًا إلى ستة أجزاء، فاقدًا لقمته وأسفل التاج والقدمين، مع كسرٍ فى الساق اليمنى، وقد باءت المحاولات الأولية لوصلها بالفشل. كما عثر فى الموقع نفسه على تمثالٍ آخر لرمسيس الثانى راقدًاٍ على ظهره، منحوتًاٍ من الحجر الجيرى، مصابًا بكسر فى القدم حال دون وقوفه، وحاول محمد على باشا حينها إهداءه إلى بريطانيا، إلا أنهم رفضوا بسبب صعوبة نقله لضخامته، فتم إنشاء مبنى خاص لحمايته.

تُرك التمثال الآخر فى مكانه، وترك الفلاحون أطلال المدينة كما هى، والتمثال ممدد فى الطين أمامهم، مكسورًا، بينما واصلوا حياتهم اليومية غير مدركين أنهم يعيشون إلى جوار أثر سيأتى الناس بعد عقود من أنحاء العالم لرؤيته.

وسط دوامة الحياة التى طحنتهم لم يتوقفوا دقائق ليتأملوا تاريخه، ولم يعنهم من يكون صاحب الوجه الغائر فى الصخر؛ فاهتمامهم كان بالحياة التى يعيشونها وبلقمة العيش التى يسعون وراءها. ماذا يعنى، مثلًا، لفلاحٍ يستيقظ مع النجمة ليحرث أرضه، وينام بعد العشاء على ضوء لمبة الجاز، أن يسمع عن ملكٍ قاد جيوشه إلى النوبة وسوريا وكنعان، ووقّع أول معاهدة سلامٍ فى التاريخ، وترك وراءه إرثًا معماريًا مهيبًا تتصدّره تماثيل شاهقة فى معبد رمسيس بالأقصر ومعبدى أبوسمبل، كهذا التمثال.

وهكذا، ولأكثر من مائة وثلاثين عامًا، ظل التمثال الراقد فى مكانه جزءًا من طبيعة المكان وامتداده؛ يستندون إليه فى الاستراحة، ويربطون عند جذوع النخيل القريبة منه حميرهم، ويوقدون النار بجواره ليُعدّوا الشاى الثقيل، بينما يتسلّق الأطفال جسده فى لهو برىء، وتملأ النساء جرار الماء من الترعة القريبة دون أن يلتفتن إليه. لم يكن فى ذلك استخفاف، بقدر ما كان انشغالًا بالحياة وغيابًا للوعى التاريخى؛ فقد رأوه قطعةً من الأرض التى خرج منها، لا ملكًا قديمًا عاد إليهم من زمنٍ سحيق.

فى خمسينيات القرن العشرين تغيّر كل شىء، بعدما أصدر الرئيس جمال عبدالناصر عام ١٩٥٤ قرارًا بنقله إلى القاهرة احتفالًا بالذكرى الثانية لثورة يوليو، فى إطار مشروعٍ وطنى يهدف إلى إبراز رموز الحضارة المصرية فى قلب المدينة الحديثة، وقد رأت الدولة فى ذلك إعادةً للاعتبار لمجد مصر القديم ومكانتها بين الأمم، كما رددت نشرات الأخبار آنذاك.

استغرق رفع التمثال ونقله عدة أشهر، بإشراف بلدية القاهرة وسلاح المهندسين، شارك خلالها الفلاحون بأيديهم وفؤوسهم فى تمهيد الطريق أمام مقطورات النقل الضخمة. وأُتيح لهم قبل ذلك أن يقفوا أمامه ليلتقط لهم المصوّرون صورًا، ربما لم يرها أصحابها فى وقتها، لكن أبناءهم وأحفادهم شاهدوها لاحقًا فى الأفلام الوثائقية التى أرّخت لتلك المرحلة فى نقل التمثال.

تم نصبه فى ميدان باب الحديد، الذى سُمَّى لاحقًا باسمه: ميدان رمسيس؛ ليقف شامخًا وسط عامة الشعب- شعبه- تحيط به نافورة كبيرة وساحة فسيحة وحدائق غنّاء. ومنذ ذلك الحين، تحول الميدان إلى نقطةٍ محورية فى خريطة القاهرة، تلتقى عندها خطوط السكك الحديدية والمترو والحافلات.

ظهر التمثال فى فيلم باب الحديد «١٩٥٨» للمخرج يوسف شاهين، فى مشاهد بصرية للميدان فى لحظةٍ من ذروة الحياة المعاصرة، ملكٌ يطلّ من زمن بعيد على مجتمع جديد يتشكّل، يراقب صخب الناس ويصغى إلى مآسيهم. كان ظهوره فى الفيلم تجسيدًا للعلاقة التى نشأت بين المصريين وتماثيلهم على مرّ العصور؛ علاقةُ ألفة مشوبة بالمهابة، لكنها محجوبة بضوضاء الحياة.

أصبح التمثال جزءًا من حياة الناس اليومية، كما كان فى ميت رهينة؛ يمرون به فى طريقهم إلى العمل والدراسة. جزء أساسى من المشهد، كالكبارى التى تحيط به من كل اتجاه، وكالمحال والبائعين الذين نصبوا بضاعتهم على الأرصفة تحته.

ومع الاعتياد، ذابت رهبة الأثر فى زحمة المدينة، وصار التمثال معلَمًا حضاريًا أكثر منه رمزًا تاريخيًا. دخلت عبارة «نتقابل عند رمسيس» اللغة اليومية مثل أى تعبيرٍ مألوف، حتى فقد التمثال صوته وسط ضجيج السيارات وصفير القطارات.

ظلّ على هذا الحال، واقفًا فى الميدان لأكثر من خمسين عامًا، إلى أن بدأ التفكير فى نقله من ميدان رمسيس عام ١٩٩٤، بعد تعرضه المستمر للتلوث البيئى والاهتزازات الناتجة عن حركة السيارات والمترو. طُرحت آنذاك عدة مقترحات لنقله إلى أماكن أخرى، مثل ميدان الرماية أو أمام دار الأوبرا، غير أن تلك المواقع لم تكن توفر الحماية الكافية من العوادم والتكدس، فوقع الاختيار فى النهاية على موقع المتحف المصرى الكبير بهضبة الأهرام.

وفى صباح ٢٥ أغسطس عام ٢٠٠٦، بدأت عملية النقل التاريخية باستخدام أحدث الوسائل الهندسية؛ جُهّز التمثال بغطاءٍ حديدى قوى ورغوة مطاطية لحمايته، وثُبّت على جسر معلق يسمح له بالحركة بحرية أثناء الصعود والنزول عبر كوبرى المنيب والطرق المنحدرة. رافقت القافلةَ قاطرتان احتياطيتان وعدة أوناشٍ خاصة للطوارئ، واستغرقت الرحلة إحدى عشرة ساعةً كاملة، قُطع خلالها نحو ثلاثين كيلومترًا بسرعةٍ متوسطة بلغت خمسة كيلومترات فى الساعة.

وكعادة المصريين، لا يرون الأشياء بوضوحٍ إلا حين تبتعد عنهم؛ كأن المسافة تمنحهم عينًا جديدة لا يهبها القرب. خرجوا فى ذلك اليوم إلى الشوارع يودعونه: «مع السلامة يا رمسيس»، يصفّقون ويزغردون، ويلوحون بشجنٍ لملكهم «بلادى بلادى بلادى، لك حبى وفؤادي». مشاعر حبٍّ وتقديرٍ حقيقى، نابعةً من قلوبهم، ومن حبّهم لكل ذرَّة ترابٍ على أرض مصر، جعلت الملايين الذين لم يتمكنوا من رؤيته عن قرب لحظة تحرّك موكبه، يتابعونه عبر شاشات التلفاز.

الناس الذين شاهدوه يغادر الميدان كانوا يدركون أنهم يودعون جزءًا من ذاكرتهم اليومية؛ لذا، ازدحمت الشرفات والنوافذ بالوجوه المندهشة والمودعة؛ رجال وأطفال يلوحون، ونساء يزغردن. واصطفَّ المارة على الجانبين يرقبون مروره ويسيرون بجانبه منذ نقطة الانطلاق وحتى وصوله، كأنهم سيسندون التمثال بأيديهم لو مال. يضعون أيديهم على قلوبهم فى لحظات التوقف أو صعود كوبرى، قال أحدهم بتأثر، وهو رجلٌ بسيط يرتدى جلبابًا بلديًا ويقف أمام إحدى الشاشات: «والله الحتَّة هتبقى شكلها وحش من غيره.. هيعملوها موقف للعربيات؟ هتبقى منظرها مش هو.. هو كان عاملها حس. والله أنا كل ما أنزل مصر باجى أبص عليه، أبص عليه فين بقى؟ أروح له فين دى الوقت وأنا مش عارف مطرحه».

وربما شعر التمثال، فى تلك الرحلة البطيئة بين الميدان والمتحف، بأن الزمن يلتفت نحوه من جديد. كان يسير مهيبًا فوق عربته الملكية، يشم فى هواء المدينة رائحة النيل والتراب والخلود، وتحيطه الجموع من كل جانب تلوح له وتغنى، كما لو أنها امتدادٌ لجنوده القدماء، ترد له تحيةً تأخر صداها آلاف السنين.

هذه مرة من المرات الصادقة التى اجتمع فيها المصريون على شعورٍ واحد؛ إذ استعادوا إحساسهم الحقيقى بعظمة تاريخهم، وأدركوا أن ما ألفوه لسنواتٍ طويلة فى الميدان هو جزء من تاريخهم العظيم وذاكرتهم الجمعية التى لا تبهت بالاعتياد.

ثم فى يوم الخميس ٢٥ يناير ٢٠١٨م، جرى النقل الثالث للتمثال، حين غادر موقعه المؤقت ليستقر على عرشه الدائم فى البهو الرئيسى للمتحف المصرى الكبير. كان الموكب مهيبًا، تصاحبه الموسيقى العسكرية ويعلو فيه السلام الجمهورى، فى رحلة استغرقت نحو ساعة واحدة، امتد خلالها الموكب لمسافة أربعمائة متر، وسط متابعة إعلامية وشعبية واسعة. أشرفت على العملية شركة المقاولون العرب، وهى نفسها التى نقلته عام ٢٠٠٦ من ميدان رمسيس، ووصل الوزن الكلى للتمثال مع قاعدته إلى نحو ١٢٣ طنًا، فحُمِل على سيارتين ذواتى إطارات عملاقة متّصلتين معًا لتوفير التوازن والمرونة فى الحركة، بينما تولّت سيارة ثالثة سحب التمثال فى انسيابٍ بطىء يشبه موكب الملوك القدامى.

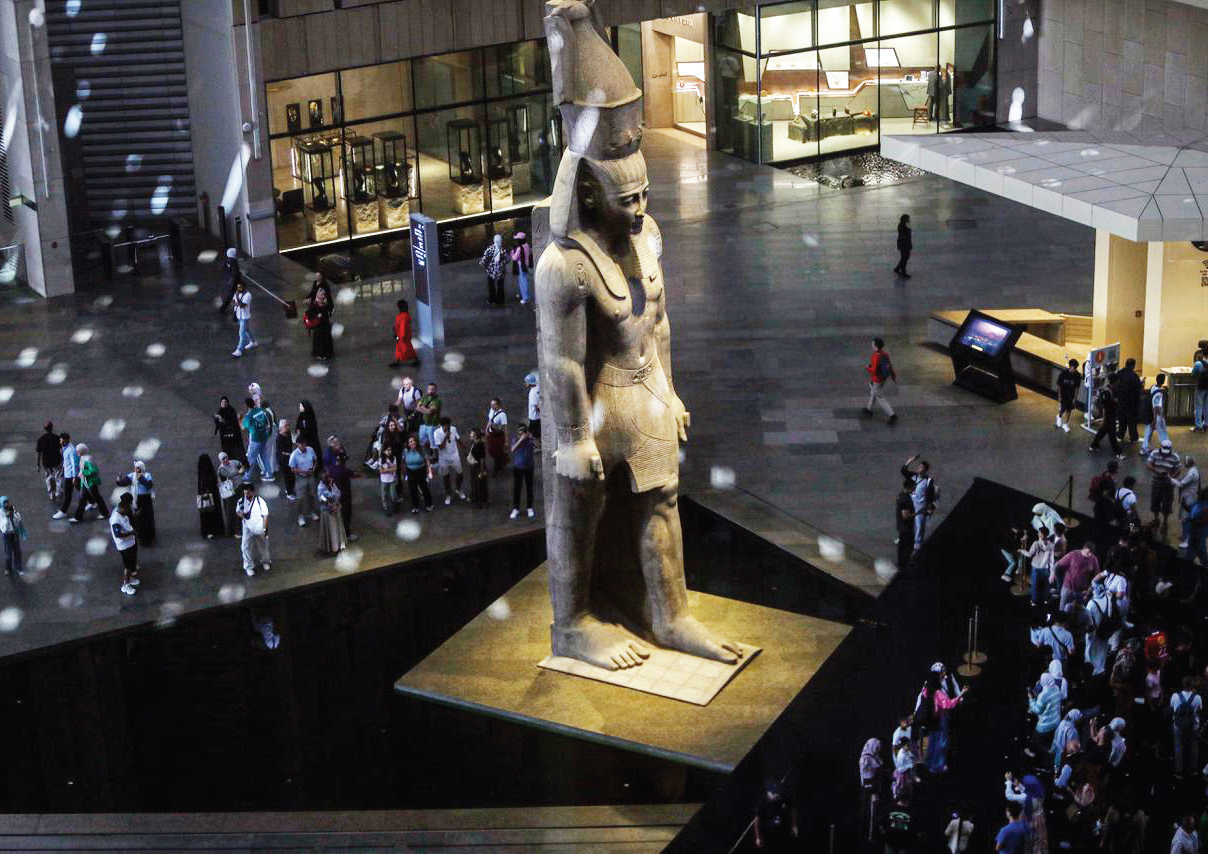

يوم افتتاح المتحف المصرى الكبير وفى الأول من نوفمبر ٢٠٢٥م، وقف التمثال أخيرًا فى قلب البهو الفسيح الذى يليق بملوك التاريخ. يطل من علو على الوافدين بملامح لم تمسها القرون، شامخًا كما كان، ساكنًا كالأبد.

ومن يقف اليوم فى بهو المتحف الكبير يراه يحرس الزمن بعينيه المنحوتتين فى الجرانيت الوردى. ينظر إليه الزائرون، مصريين وأجانب، فى صمتٍ مهيب، تلتقط أبصارهم الملامح ذاتها التى صمدت كل تلك السنيين، وفى وجوههم جميعًا شىء من الدهشة والاعتزاز، كأنهم يرونه للمرة الأولى.

فالفلاح الذى ربط حماره عند التمثال فى ميت رهينة لم يكن يزدرى التاريخ، كان يعيش معه ببساطةٍ فطرية لا تعرف التقديس. والمواطن الذى مرّ بجواره كل يوم فى الميدان لم يكن غافلاً، وإنما كان مأخوذًا بإيقاع المدينة الذى يجعل كل عظيم مألوفًا مع الوقت. وحين بدأ التمثال يتحرك من مكانه، تحرك معه شعورٌ جمعى بأن ما نراه كل يوم يمكن أن يكون أثمن مما نظن.

لقد أعاد تمثال رمسيس الثانى، فى صمته الجليل، تعريف العلاقة بين المصرى وتراثه. كان بحاجة فقط إلى تلك المسافة الزمنية التى تُعيد للبصر بصيرته. فالقيمة لا تضيع فى الزحام، لكنها تحتاج إلى مسافةٍ تُعيد للعين دهشتها، وإلى فراقٍ يوقظ القلب من ألفة العادة.

لقد كان نقله من الميدان درسًا فى الذاكرة والهوية الوطنية ولحظة وعى جمعى، استيقظ فيها التاريخ فى وجدان الناس، حين رأوا فى الحجر وجوههم، وفى صمته صدى أصواتهم غير المسموعة.

سيبقى رمسيس، فى وقفته الأبدية، شاهدًا على شعب يكتشف فى كل ما يجاوره أثرًا منه، وعلى أرض لا تنضب ذاكرتها؛ فكل ركن فى مصر يحمل نَفَس الخلود، وبصمة يد حفرت معناها فى الزمن.