قراءة خاصة فى سوق الأدب العربى بالخارج

كُتَّاب «تحت الطلب» ومترجمون «حسب التمويل»

- عماد فؤاد يتتبع رحلة كائنات «المديوكر» فى قاعات المؤتمرات ولجان التحكيم ومنح الاستضافة والترجمة ومهرجانات الشعر فى أوروبا

- مؤسسة ثقافية أرسلت لشعراء لاجئين تطلب نصوصًا بشرط أن تكون لناشطين يساريين أو مرضى نفسيّين أو سجناء سابقين أو ذوي ميول جنسيّة مثليّة أو أقليّات وإثنيّات عرقية

- المترجم أنطوان جوكى: أجد أخطاءً مخيفة فى روايات متوجة بجوائز عربية وجملًا بشعة التراكيب

- ساندرا هتزل: دعتنى مؤسسة كبيرة لدعم الترجمات بعد حصولها على مبلغ هائل.. - وكان علينا أن نصنع شيئًا مقبولًا من أعمال رديئة

- آلان دونو: جوهر كفاءة الشخص التّافه فى القدرة على التعرف على تافه آخر.. يرفع كل منهما الآخر وتتسع الدائرة حتى تقع السلطة بيد جماعة تكبر باستمرار

- وداد نبى: طُلب منى ترشيح شاعرة لفعالية ما.. وعندما فعلت اعتذروا لأنهم كانوا يريدون شخصًا بمواصفات محددة

- خلف على الخلف: المنظّمات الأوروبيّة ترجمت قصائد وكتبًا لأشخاص لا تجد أسماءهم إلا فى هذه المشاريع.. غالبها منتج ردىء

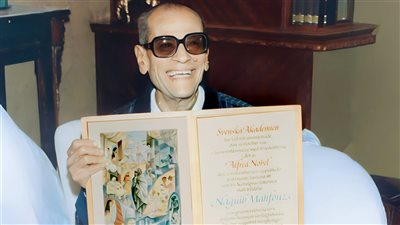

قبل أيام التقيت الشاعر المصرى المقيم فى بلجيكا عماد فؤاد، وكان أن تطرق حديثنا إلى كتابه المهم «على عينك يا تاجر.. سوق الأدب العربى فى الخارج.. هوامش وملاحظات»، وهو واحد من سلسلة طويلة من الكتب الشاهدة على حيوية الثقافة المصرية، وقدرتها على نقد الذات، ومراجعة الأفكار والتصورات، وسلوكيات الأفراد فى علاقتها بالفكر والأدب والسياسة والمجتمع، ورؤية ما بالواقع الثقافى من مواطن سوء أو خلل، وعدم الركون إلى السائد والشائع ولو كان ذلك السائد فى موقع يدفعه إلى الظن بأنه يملك مفاتيح المنح والمنع، وبوابات الانتشار والصعود، وهو الكتاب الذى صدر قبل ثلاث سنوات فى القاهرة، ويبدو لى أنه تعرض لحصار يتناسب مع المادة التى يقدمها، والتى تتتبع بهدوء شديد ودأب لا يصيبه ملل تشكيلات المثقفين العرب فى الخارج، وخصوصًا محترفى الكتابة الموجهة للغرب، والتى يؤسس لتسميتها بالكتابة «تحت الطلب» عبر سرد تفصيلى لما تيسر من اعترافات وشواهد ووثائق، وصولًا إلى ما أسماه باحتكار التمثيل العربى، محليًا ودوليًا، عبر سلسلة من عمليات «رد الجميل» تتزعمها شلل ومجموعات مصالح متبادلة، وتتمثل فى دعوات المؤتمرات ومشاركات الندوات والترشيحات لمنح الاستضافة المجانية والمدفوعة، وصولًا إلى عضويات لجان تحكيم الجوائز والترجمات.

كانت نبرة الحزن التى كست وجهه وعباراته تحسرًا على ما آل إليه حال الأوساط الثقافية فى مصر والعالم العربى، وما بذله من مجهود كبير فى الكتاب الذى أصدره عن دار النشر التى أسسها فى بروكسل، وحاصرته شبكات التوزيع فى مصر والعالم العربى طبيعية ومفهومة، كما كان ما تعرض له الكتاب من نفى وإقصاء وعدم متابعة طبيعى ومفهوم أيضًا، خصوصًا مع تشعب وتداخل مناطق عمل أصحاب المصالح والنفوذ، وتعدد شبكات علاقاتهم الخارجية والداخلية، وتضمنها لأسماء عددٍ لا بأس به من محررى الأدب بالصحف القومية والخاصة، مصرية وعربية، وموظفى وزارات الثقافة فى عموم البلدان العربية، هؤلاء الذين يحترفون تقديم أنفسهم ككتاب وأدباء ومبدعين ومفكرين، فيما يتفرغ كثير منهم لإدارة الندوات والكلام عن جميع أشكال الإبداع الفنى والأدبى بل والفكرى والفلسفى فى بعض الأحيان، بحثًا عن حضورٍ باهت بالجسد، لا يضيف إلى أحد شيئًا، اللهم إلا ترديد أسمائهم وصورهم على مواقع التواصل الاجتماعى، وبعض الأخبار هنا وهناك، ما يوحى بالأهمية، وسيطرة مفهوم «الشلة» و«أبناء الجيل الواحد» على مسارات الفعل الثقافى على تنوعها، فهؤلاء هم أنفسهم الذين يفرد لهم عماد فصلًا كاملًا من كتابه تحت عنوان «فى مديح كائن المديوكر النشط»، وهم بالتأكيد يعرفون أنفسهم جيدًا، ويعرفون ما قدمه من تعريفات لهذا الكائن الذى صار علامة على الأوساط الثقافية العربية فى معظمها، ومن ثم فلا مكان فى مطبوعاتهم وندواتهم ومؤتمراتهم لمن يكشف عوراتهم هكذا.. أو حتى يشير إلى مناطق الخلل فى تعاطينا مع الأدب والفن والإبداع.

بين الترجمة وجمع القمامة

ما كتبه عماد فؤاد، وتتبع خيوطه على مدار ٢٧ فصلًا، لا يحتاج إلى شرح أو تعليق، هى كتابة من قلب الأحداث التى شهد معظم فصولها بشخصه، وتواصل مع غالبية أطرافها، وتتبع كتابات البعض، ليخلص إلى فكرة أساسية أظن أنها جديرة بالتوقف والتأمل، فليس كل ما يأتى من الغرب جدير بالاهتمام، بل ربما كان أولى بالتجاهل، فأغلبه مصنوع لأهداف محددة مسبقًا، ومعظمه مجرد كتابات لأشخاص «تحت الطلب» ومترجمون «حسب التمويل».. ليس كل ما تنتجه ماكينات الترجمة الغربية يصلح للقراءة، وكثير منه لا يمت للأدب بصلة، هو أقرب لجمع القمامة من الشارع، أو «الكيتش» حسب تعبير واحدة من الحاصلات على درجة الدكتوراه الأمريكية، أو حسب شهادة أحد شعراء المهجر العربى «لا يصلح حتى للفّ ساندويتشات الفلافل».. درجات علمية بلا سند ولا احتياج للكفاءة، ونشر بلا مراجعة أو تدقيق، ويتم تمريره تحت بند «طوارئ الترجمة».. وربما يكون مفيدًا هنا التوقف أمام ملاحظة المترجم اللبنانى أنطوان جوكى الذى أمضى ما يزيد على العشرين عامًا فى ترجمة الأدب العربى الحديث إلى اللغة الفرنسية، والذى يقول ردًا على سؤال بخصوص تدخله بتحرير النصوص العربية بعد ترجمتها: «الأكيد أن الترجمات الفرنسية رفعت من قيمة الكثير من النصوص العربية»، ويوضح مقصده من هذه العبارة قائلًا: «أدبنا المعاصر بمعظمه قاصر، ويحتاج إلى إعادة صياغة وتحرير. قليلون هم الكتاب العرب اليوم الذين لا تنطبق هذه الملاحظة عليهم، حتى الروايات المتوجة بجوائز عربية عريقة، أجد فى كل صفحة من صفحاتها أخطاءً مخيفة، وجملًا لا تصدق فى بشاعة تراكيبها»، وهو ما أكدته شهادة الألمانية ساندرا هتزل العاملة فى ترجمة الأدب العربى إلى لغتها بقولها ردًا على أحد أسئلة عماد الصادمة: «طبعًا عثرت على عددٍ لا بأس به من النصوص المنشورة مؤخّرًا فى ألمانيا لكتّاب عرب وسوريين، ورغم افتراضى أنها ترجمات تجميلية بعض الشىء، إلا أنها لا تزال رديئة المضمون ومملّة»، وهى التى تقول فى موضع آخر: «مثل جميع المترجمين عن العربية فى ألمانيا، كنت شاهدة على الظاهرة التى تشير إليها بسؤالك: فجأة كانت هناك مبالغ هائلة لكلّ المشاريع بكلّ المجالات التى تتعلّق باللاجئين، ونعم، كما هى الحال بالكثير من المشاريع المموّلة، كان على المال أن يُصْرَف بسرعة خيالية لمراعاة الإطار الزمنى من طرف المموّل. أو مثلًا، عندما دعتنى مديرة مؤسسة كبيرة ومحترمة جدًا لدعم الترجمات الأدبية، دعتنى أنا ومترجمة أخرى إلى اجتماع، لأنهم فجأة حصلوا على مبلغ هائل لمشروع اجتماعى مع لاجئين، ولم يعرفوا أبدًا ماذا عليهم بحق الجحيم أن يفعلوا بهذا المال، لأن العمل الاجتماعى ليس مجالهم! وبأحسن الأحوال نُسأل نحن المترجمون لترشيح أسماء، وبأسوأ الأحوال يتمّ اختيار المضامين بشكل عشوائى، ثم يريدون منّا أن نصلح ونصنع شيئًا مقبولًا من شىء يكون بالأساس رديئًا إلى حدّ الرعب. نعم، أنا أوافق. الاهتمام المؤسساتى بهذا الشكل يخلق تشويهًا. وفعلًا كان هناك اهتمام مفاجئ ومتضخّم بمبدعى الثقافة العرب وخاصة السوريين فى ألمانيا. كنت تشعر أن كلّ مؤسسة تريد (السورى الخاص بها)، الآن، وبسرعة! حدثت الأخطاء. وبالتأكيد وجود هكذا مبالغ مالية لا يجذب فقط الفن الجيّد، بل ويغرى الانتهازيين أيضًا»!!

كفاءة الشخص التافه

فى بداية الفصل الثالث من كتابه المهم، يقول عماد فؤاد: «على الرّغم من السّمعة السّيئة لكلمة (مديوكر)، والتى بدأت تنتشر مؤخّرًا بين أوساط المثقّفين، عربًا وغربيّين، باعتبارها سبّة، إلا أنّنى أكتب هذه السّطور اليوم، على خلاف المعتاد، لمديح كائن (المديوكر) النّشط، فقير الموهبة الدّءوب، الذى لم يقف صامتًا حيال فقر موهبته، أو انعدامها الجلى، بل عمل على إيجاد مكانة لها وسط مواهب الآخرين، بإصرار وبأس يحسد عليهما»، ثم ينتقل إلى تعريفات هذا الكائن المدهش بقوله: «تُعرّف معاجم اللغات كلمة (mediocre) بـ (الاعتيادىّ) و«العادىّ» والمتوسّط، كما تُعرّف كلمة Mediocrity كمفهوم اجتماعى بـ(الضّحالة) أو (التّفاهة)، إذن فكلمة (مديوكر) تُطلق هنا ليس على الشّخص صاحب الموهبة العاديّة، بل على أصحاب الأداء المتوسّط أو العادى أو الضّحل، وبرغم هذه العاديّة فى الأداء وقلّة الموهبة، نجدهم متواجدين بكثافة فى المشهد، أىّ مشهد، إعلاميًّا وفنيًًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا وثقافيًّا، فهم الفئة الليّنة سهلة التّشكّل وفق أمزجة من يتربّعون على مراكز القوى والسّلطات، القادرون على تقديم المتوقّع منهم دون زيادة أو نقصان، الفئة التى قبِلت بأن يتمّ تعليبها فتسليعها وفق تواريخ صلاحيّة محدّدة، والتى بنت حضورها بالإصرار على طرق الأبواب وطلب ما لا تستحقّه، وبسبب من هذا الإصرار على الطّلب والسّعى الدّائم للعثور على أماكن بارزة لأقدامهم وسط الآخرين، حصلوا على تواجدهم فى الصّورة».

وينقل عماد عن كتاب «نظام التّفاهة»، للفيلسوف الكندى آلان دونو أستاذ الفلسفة والعلوم السّياسية فى جامعة كيبيك الكنديّة قوله: «ما جوهر كفاءة الشّخص التّافه؟! إنّه القدرة على التّعرّف على شخصٍ تافهٍ آخر، معًا، يدعم التّافهون بعضهم البعض، فيرفع كلّ منهم الآخر، لتقع السّلطة بيد جماعةٍ تكبُر باستمرار»، وصولًا إلى واقع الأمر هنا وهناك، وحسب آلان دونو: «لقد تبوّأ التّافِهون موقع السّلطة».

ويخلص عماد فؤاد إلى القول: «بهذا المعنى؛ فإن المديوكر هو أكثر أعداء التّغيير، يدرك، قبل الآخرين، أنّه ليس موهوبًا، لكنّه يستعيض عن قلّة الموهبة هذه بالاجتهاد المستمرّ، فيما تتكوّن فى ذهنه يومًا بعد يوم هالةً كبيرة عن ذاته وعمّا يقدّمه من ضحالة، ومن ثمّ يكون من الصّعب على أىٍّ كان أن يقنعه بغير ما يظنّه عن نفسه، ستجده يعادى كلّ من يخالفه الرّأى أو ينتقد عمله بشكل مباشر، فيما يكون الموهوب دائم الشّك فى موهبته لأنّه مؤمن بأنّ ما يقدّمه من إبداع لن يُرضى الجميع، ولن تجده يتكلّم عن ذاته بالثّقة اللا متناهية التى يملكها فقير الموهبة، الموهوب شخص يشكّ فى ذاته أصلًا وفيما يقدّمه من إبداع، كائن موسوس رهين شك وقلق دائمين، ولأنّه أبعد ما يكون عن نعمة اليقين الواثق التى يتمتّع بها فقير الموهبة، تجده منصتًا لنقد وملاحظات الآخرين كى يتعلّم، ما يجعله دائم التّطوير من نفسه ومن أدواته. أمّا المديوكر فلا يطوّر من نفسه لأنّه لا يملك فضيلة الإنصات، ستجده يجترّ ما قدّم عشرات المرّات، يدور فى ساقية وعلى عينيه عصابة تمنعه من رؤية المكان الذى يدوس فيه، فقط يدور، مؤمنًا بينه وبين نفسه أنّه يتحرّك.. وأنّه ينجز.. وأنّه يتقدّم».

شروط وتفضيلات طوارئ الترجمة

هذا الفصل يعود بنا بالضرورة إلى الفصل السابق عليه «كيف تستثمر دور الضحية»، وهو الفصل الذى يبدأه عماد فؤاد بالحديث عن الشاعر الظاهرة يحيى حسن، المولود عام ١٩٩٥ فى مدينة «آرهوس» الدّنماركية لأسرة لاجئة من فلسطين، والذى احتفت به الصحف الأوروبية بعد صدور ديوانه الأول «قصائد»، والذى وزِّع فى الدّنمارك وحدها أكثر من ١٠٠ ألف نسخة، فى الوقت الذى لا يوزِّع فيه أشهر شعراء الدّنمارك أكثر من ٥ آلاف نسخة؛ لينتقل الشّاعر بسرعة من لغة إلى أخرى، السّويدية والألمانية والإنجليزية والفرنسية والهولندية وغيرها، ولتستمرّ ظاهرة يحيى حسن عامين أو ثلاثة، قبل أن يختفى عن الأنظار كشاعر، وتملأ أخباره صفحات الجريمة، فى صراعه مع من يتوعّدونه بالقتل، وهنا ينقل عماد عن الكاتبة المصرية الأمريكية إيمان مرسال بعض ما قالته فى محاضرة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، تحدثت فيها عن «هيمنة الكيتش السّياسى والثّقافى والنّسوى على معظم التّرجمات التى تتمّ منذ عقود للشِّعر العربىّ الحديث إلى اللغة الإنجليزيّة»، و«الكيتش» كلمة ألمانية الأصل مشتقة من «Kitschen»، بمعنى «جمع القمامة من الشارع»، وهى التى يعرفها قاموس «أكسفورد» بأنها «تقديم شىء لا قيمة له»، وفى هذه المحاضرة ضربت مرسال مثلًا على هيمنة «الكيتش» ما وجدته من سرعة ترجمة الفلسطينى أشرف فيّاض بعد سجنه فى المملكة العربية السّعودية، وهى التّرجمة التى أثمرت عنها حملات الدّعم الإعلامية التى قامت بها مراكز حقوق الإنسان الغربية والعربية للدّفاع عن الشّاعر وتحريره من سجنه.

يقول عماد فؤاد: «وفى الإطار نفسه يمكننا أن نشير هنا أيضًا إلى ظروف ترجمة العديد من الأعمال الأدبيّة العربيّة الجديدة إلى لغات أخرى على خلفية محاكمات مماثلة، وربما كان آخرها ترجمة رواية «استخدام الحياة» للمصرى أحمد ناجى لأكثر من لغة، على خلفيّة المحاكمة التى تعرّض لها فى القاهرة، بعد نشره فصلًا من الرّواية فى صحيفة «أخبار الأدب» فى أغسطس ٢٠١٤. والفارق بين حالة يحيى حسن فى الدّنمارك وحالتى أشرف فيّاض فى السّعودية وأحمد ناجى فى مصر، أنّ الأوّل يكتب مباشرة فى لغة أوروبيّة ويهاجم مجتمعه وثقافته فيما يكتب. أمّا الثّانى والثّالث فيكتبان باللغة العربية وسجنا على خلفيّة قضايا تخصّ «حريّة التّعبير»، وبالتّالى فلا بدّ من الدّفاع عنهما لتحريرهما من السّجن ودعمهما بترجمة ما سُجنا لأجله»، ويعود عماد إلى محاضرة مرسال التى قالت فيها ما نصه: «إنّ الكيتش قد يكون ضروريًا. إنّه أحيانًا الطّريقة الوحيدة لسماع صوت من لا يسمعهم أحد»، و«إن طريقة تقديم فيّاض كانت كفيلة بوضعه فى صورة الشّاعر السّجين المضطّهد، وإنّ هذه التّرجمة جاءت ليست لجماليات النّص الشّعرى الذى يكتبه، بقدر ما جاءت ضمن إطار حالات طوارئ التّرجمة».

ويستشهد عماد على تفضيلات المؤسسات الأوروبية الداعمة برسالة إلكترونية وجّهتها إحدى هذه المؤسّسات الثّقافية الأوروبية الدّاعمة إلى عدد من الشّعراء العرب اللاجئين فى مارس ٢٠١٩، تقول فيها صراحة إنهم يفضّلون النّصوص المكتوبة من قبل الفئات التّالية: «ناشطون مستقلّون ذوو خلفيّة يساريّة، أو نسويّة، أو أناركيّة، أصحاب البشرة الملوّنة، المهاجرون، المرضى النفسيّون، السّجناء السّابقون، ذوو الميول الجنسيّة المثليّة ومجتمع الميم، الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ٣٠ عامًا وبدأوا للتوّ الكتابة بطريقة احترافيّة، الكُتّاب الذين ربّما تعرّضوا للتّمييز بسبب كبر سنّهم، الأشخاص الذين يعيشون فى بيوت المسنّين ويشاركون وجهة النظر السّياسية للمؤسّسة، الذين يعانون من حرمان بسبب الخلفيّة الطّبقيّة، الذين يعانون من حياة غير مستقرّة، الأقليّات والإثنيّات العرقية كالغجر، اليهود والمسلمون أو الذين ينتمون إلى هذه الثّقافات، الأشخاص الذين لا تلتزم أجسادهم بالمعايير «معاقون»، مرضى العصاب.. إلى آخره.

ويقول: فى الحقيقة، لم تدهشنى هذه القائمة الطّويلة من الشّروط والتّفضيلات التى تُمليها المؤسّسة الثّقافية الأوروبيّة على الكُتّاب العرب اللاجئين والطّامعين فى الحصول على دعمها المالى، ولا أعتقد أنها الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة كذلك. لكنّها لسبب ما جعلتنى أنفر من فكرة الاستكتاب، ومن فكرة أن يُملى عليك أحد ما شروطًا ليقبل كتابتك.. لكن، وفى الآن نفسه، جعلتنى هذه القائمة أفهم لماذا تفتح أحيانًا ديوانًا لشاعر عربى لاجئ فى أوروبا، لتجد أنّ جميع قصائده كتبت «تحت الطلب» من قبل هذه المؤسّسة الأوروبية أو تلك، أو لإحياء هذه الذّكرى العالميّة أو تخليدًا لذكرى فلان أو علّان. وجعلتنى أفهم أكثر لماذا تتشبّث بعض الشّاعرات العربيّات بارتداء أزياء بلادهنّ التقليدية فى كلّ مرّة يلقين نصوصهنّ فيها أمام الجمهور الأوروبي. كما فهمت أخيرًا لماذا يظلّ كاتب عراقى ما فى الغرب أكثر من ٢٥ عامًا، وكلّما تحدّث أمام جمهوره الأبيض يحكى تفاصيل تعذيبه من قبل «زبانية صدّام حسين»... أدركت حينها أن الكيتش فى الأدب صار تجارة من لا علاقة لهم بالأدب، وكأنّ لسان حال هؤلاء جميعًا يقول: «هاى أوروبا.. هل تريدون الكيتش؟.. ها هو الكيتش»!

أساليب أخرى يخجل خلف من ذكرها

من الشهادات الواضحة والمهمة التى ينقلها عماد فؤاد فى كتابه، شهادة الكاتب المصرى المقيم فى كندا ياسر عبداللطيف والتى بدأها بقوله: «لم يقم اختيار المؤسّسات الأوروبية لأىّ نصوص عربية للتّرجمة، سواء أكانت شعرًا أم نثرًا، على معايير أدبيّة أو جماليّة قطّ. هو دائمًا اختيار مُسيّس، والأسماء التى نجحت فى فرض نفسها خارج هذه المعايير، محفوظ ومحمود درويش مثلاً، لم يخل حضورها فى السّياق الأوروبى من ذلك التّسييس»، وقوله: «لن ألوم كاتبًا لاجئًا اتّجه لدعم منظّمات معنيّة بالمساعدات الإنسانيّة وإغاثة الضّحايا ليعيش، حيث لا توجد أى موارد أخرى يتعيّش منها بما يستطيعه وما يحفظ كرامته ككاتب وكإنسان. لكن المضحك هو تحوّل بعض اللاجئين إلى كُتّاب فجأة وعلى حين غرّة فى المنفى، إذ يصبح ذلك بالنّسبة لهم أسهل سبيل للتعيِّش من مثل تلك المنح حين تنسد كلّ الطّرق الأخرى أو تصعب عليهم، وهذا الكاتب المحتال أيضًا لن ألومه، والعتب يقع على من يصدقه»، فيما تقول الشاعرة السورية المقيمة فى ألمانيا وداد نبى بعبارات أكثر مباشرة ووضوحًا: «دعنا لا ننسى أنّ هذه الإشكالية قديمة فى التّرجمة الأوروبيّة للأدب العربى والشّرق أوسطى عمومًا. النّظرة الأوروبية قديمًا كانت تركّز على ترجمة الأدب الذى يلبّى الرّؤية الغربيّة الاستشراقيّة عن الشّرق والعرب: مجتمع الحريم وقضايا الجنس والدّين، هذا ما كان يقوم الغرب عبر عشرات السّنين بترجمته، ونادرًا ما كانت تتمّ ترجمة الأدب الخارج عن هذا السّياق».. «اليوم بعد ٢٠١١ تغيّرت الرّؤية، وأصبح المطلوب هو رؤية مفردات الحرب واللجوء والموت فى الأدب، ليكون له فرصة قوية لدخول ساحة التّرجمة. الغرب يريد معرفة ما يحدث هناك، لا يصدّقون الأخبار، ولديهم تصوّر أنّ الأدب ربّما ينجح فى نقل هذه الصّورة. لكن الصّورة واحدة حول موضوع واحد ومكرّر، الحرب والهروب واللاجئين. هذا كل ما هنالك، وإذا كان نصّ ما يحقّق هذه الشّروط فسيدخل سوق التّرجمة، دون اعتبارات جودة النّص وقوّته وأصالته».

من خلال تجربتها الخاصّة تؤكّد وداد نبى: «قسم كبير ممن يقومون بالتّرجمات سواء أكانوا دور نشر أو مترجمين، لا يهتمون بجودة النّص بقدر اهتمامهم بموضوعه، فذات مرّة طُلب منى ترشيح اسم شاعرة لفعالية ما، فقمت بترشيح اسم الشّاعرة السّورية مها بكر، لكنّهم اعتذروا لأنّهم ببساطة يريدون شخصًا خارجًا من سوريا أثناء الحرب، هناك مواصفات مطلوبة للأسف آخرها قيمة المنتج الأدبى».

وتحت عنوان «تجارة الرداءة الأدبية» تأتى شهادة الشاعر والكاتب السّورى المقيم بالسّويد خلف على الخلف والتى يشرح فيها ما يحدث فى سوق ترجمة الأدب العربى قائلًا: «رثاثة النّهج والآليّات المعتمدة أو القائمة واقعيًا فى تقديم الثّقافة العربية لنفسها داخليًا، والتى تقوم على غياب معايير الجودة، المحسوبيّات، تشبيك العلاقات وأساليب أخرى يخجل المرء من ذكرها كتابة، جعلتنا نتوهّم أن دول العالم الأخرى، وخصوصًا دول الغرب المتقدّم، لديها معايير صارمة ومهنية فى قطاع الثّقافة، لكن هذا كان مجرد توهّم. ما فعلته المؤسّسات الثّقافية الأوروبية فى قطاع ترجمة الأدب المكتوب بالعربية إلى اللغات الأوروبية، جرّ قطاع الثّقافة إلى نموذج عمل منظمات المجتمع المدنى الأوروبية، وهى فى الغالب الأعم معدومة النتائج الحقيقيّة».

ويشرح الخلف أضلاع الأزمة فيقول: «قامت المؤسّسات الثّقافية الأوروبية باللهاث لاقتناص حصّة من التّمويل الوافر نسبيًا، والذى خصّصته الحكومات والمنظّمات الدّولية لدعم «ثقافة» الرّبيع العربى، فتأسّست منظّمات تقوم أهدافها على النّقاط التى تبدأ من توفير رواتب مجزية للعاملين الأوروبيين فى أىّ مشروع ثقافى يتعلّق بالرّبيع العربى.. يليها الاستعجال، فقد أصبح مصطلح Deadline أكثر مصطلح شائع فى قطاع الثقافة.. ثم البحث عن منفّذين فى الجانب الآخر وفقًا لعلاقات الأوروبيّين القائمة مع الأشخاص فى المنطقة دون أى معيار، فلا يشترط أن يكون القائمون على المشروع من الوسط الإبداعى أو لديهم خبرة فى إدارة النّشاطات الإبداعية، بل قد يكونون لاعبى سيرك، أو لمجرّد أنهم يشتركون مع مدير المؤسّسة الأوروبية فى هواية تربية السّلاحف، أو يجيدون الطّبخ اللذيذ! لكن الأهم أنّهم «تحت الطّلب» ولا يعرفون كلمة «لا».. ومع غياب الرّقابة والمحاسبة وإعداد أوراق صرفية سليمة.. وبالتّالى غياب النتائج.

هذا النّمط عمّمته المنظّمات الأوروبيّة التى تعمل فى دعم التّنمية المجتمعيّة فى دولنا المنكوبة. والثّقافة لم تكن استثناء، فتُرجمت قصائد وكتب، وأُعطيت منح لأشخاص لا تجد أسماءهم إلا فى هذه المشاريع، وبالطّبع غالبها منتج ردىء أو ذو جودة منخفضة. هذا دون أن نتحدّث عن الاشتراطات المعلنة والخفية لتلك المؤسّسات، والتى ذكرها كُتّاب آخرون، وأستطيع تلخيصها بأن المؤسّسات الثّقافية الأوروبية تبحث عن أىّ شىء يكتبه «معاقون» لترجمته، ومشكلة الكُتَّاب العرب الجيِّدين أنّهم أسوياء. إضافة لأولويّة الكاتب «الأقلوى» وفقًا لمعاييرهم أيضًا والتى تُقصى الكُتَّاب من الخلفيّات الأقلويّة الذين لا يقدّمون أنفسهم كذلك، بينما أكثريّة الكُتّاب هم من الأكثريات، وهذا قانون طبيعى تعانده المؤسّسات الأوروبيّة. إذًا أستطيع القول بضمير مرتاح فاتحًا عينىّ إن النّسبة الأعمّ ممّا ترجمته هذه المؤسّسات لا يصلح حتى للفّ ساندويتشات الفلافل، وهو ما توضحه شهادة الشَّاعرة السّورية وداد نبى التى تقول ما نصه: «ألتقى أحيانًا بأشخاص تقدّمهم المؤسّسات الألمانية على أنّهم شعراء معروفون فى العالم العربى، ببحث صغير عن هؤلاء تجد أنّهم قبل لجوئهم كانوا بعيدين تمامًا عن الأدب؛ أطباء، مهندسين، موسيقييّن، أو ناشطين فى الثّورات، لكن موجة الاهتمام الإعلامى دفعتهم ليتبنّوا الأدب أيضًا كمهنة. الأمر مضحك طبعًا، لكن العبء يقع على كاهل المؤسّسات التى تترجم وتنشر كلّ ما يقدّم لها دون البحث عن قيمة المنتج الأدبى. لكن كما أشرت فى البداية، هناك دائمًا أشخاص عديمو الموهبة يستغلّون مناصبهم أو علاقاتهم ليترجموا إلى عدد أكبر من اللغات».

مجاملات العلن وحروب الخفاء الطاحنة

الكتاب يتكون من ٢٧ فصلًا، ويتضمّن عددًا من الحوارات الكاشفة مع عدد من العاملين فى ترجمة الأدب العربى إلى اللغات الأوروبية، ومنهم البلجيكى زافييه لوفان، رئيس قسم اللغات والأدب بجامعة بروكسل، والسورى فاروق مردم بك، المشرف على سلسلة «سندباد» التى تصدرها دار «أكت سود» الفرنسية، والفلسطينى أسعد جابر، الناشط فى الترجمة إلى الهولندية، والألمانية ساندرا هتزل، والمصرى سمير جريس، كما يتضمن شهادات لعدد من الكتاب العرب المقيمين بالخارج، ويتناول بالنقد والتحليل عدد من الظواهر التى باتت سمة مميزة للأدب العربى المترجم فى السنوات الأخيرة، وأغلب ظنى أنه واحد من الكتب التى تؤكد حيوية الثقافة المصرية، وقدرتها الدائمة على تقديم الأصوات التى لا تخشى التهميش أو «الأكتاف غير القانونية» التى يبرع فيها محترفو التزاحم على الفتات، فعلها من قبل الروائى الكبير مكاوى سعيد فى كتابه «مقتنيات وسط البلد» الذى يحكى فيه عن ٤١ شخصية من ذوى الوجوه المألوفة فى جلسات المثقفين أو على أطرافها، بعض هذه الشخصيات كان موهوبًا وفضل الصعلكة على الموهبة، وبعضهم تكسرت طموحاته بيده أو بيد غيره فانطوى على نفسه أو أصابه الجنون أو مات أو ابتعد، وبعضهم آثر السكينة وظل يغرف من حكمة الحياة الصافية، ومن قبله فعلها الكاتب الكبير سليمان فياض فى كتابه الوثيقة «كتاب النميمة.. نبلاء وأوباش»، والذى يقدمه الناقد الكبير الدكتور محمد بدوى بقوله: «فى هذا الكتاب الفريد مجموعة من الصور القلمية أو البورتريهات كما كان المؤلف يسميها مثقفون نبلاء حالمون بعالم جديد، مخلصون للكتابة والخلق الفنى الأصيل. وآخرون أوباش، لم تمنعهم الثقافة من الكذب والنفاق والقيام بأدوار منافية للثقافة»، وهو الكتاب الذى ذكر فيه فياض أسماء بعض الشخصيات بوضوح مثل بهاء طاهر ويحيى حقى ويوسف إدريس وصلاح عبدالصبور، فيما تعمد عدم ذكر أسماء البعض الآخر، لكنه بطريقة أو بأخرى سهَّل من عملية تخمين أصحابها، وفعلتها الكاتبة الكبيرة سناء المصرى فى كتابها الكاشف «تمويل وتطبيع».. وغيرها الكثير من الكتب التى أظن أنه لا غنى عنها لأى مهتم بتاريخ الحالة الثقافية المصرية، فهى بمثابة وثائق شديدة الأهمية على مراحل صعود وهبوط الحياة الثقافية، ولا تخجل من تعليق الفأس فى رأس كل مدع ومنافق ومديوكر.

وفى هذا الكتاب يوضح عماد منطلقاته للدخول فى هذه الرحلة الشاقة والمكلفة قائلًا: «حين بدأت التّفكير فى هذه السلسلة من المقالات، لم يكن يشغلنى سوى سؤال واحد: لماذا تحوّل الوسط الثّقافى العربى بشكل عام إلى ساحة من المجاملات المكشوفة فى العلن، وساحات للحروب والصّراعات المخجلة فى الخفاء؟ ما كنّا نسمعه يُحكى علانية فى المجالس والتّجمعات الثّقافية العربية، وجدناه يتبدَّل سريعًا فيما كنّا نقرأه لاحقًا مكتوبًا فى الصّحف والمنشورات والمنابر.. كأنّ المثقف العربى اليوم صار يخاف من مجرّد التعبير عن رأيه صراحة، حتى ولو فى أعمال كُتّاب آخرين، سواء أكانوا أكبر منه سنًا أو من مجايليه أو من اللاحقين عليه، فما بالك لو كان عليه خوض معركة نضاليّة أو فكرية فى سبيل مبادئه وأفكاره التى يؤمن بها؟!».

وعماد فؤاد شاعر ومترجم مصرى مُقيم فى بلجيكا منذ عام ٢٠٠٤. صدر له العديد من الأعمال الشعريّة لعلَّ أهمها «تقاعد زير نساء عجوز»، شرقيات ٢٠٠٢. و«بكدمة زرقاء من عضَّة النَّدم»، شرقيات ٢٠٠٥، و«حرير»، دار النهضة العربية، بيروت ٢٠٠٧، و«عشر طُرق للتنكيل بجثَّة»، دار الآداب اللبنانية ٢٠١٠، و«تلك لغة الفرائس المحظوظة»، ميريت ٢٠١٩، فضلًا عن مجموعته الشعرية الأولى «أشباحٌ جرحتها الإضاءة» ١٩٩٨. كما أصدر روايته الوحيدة «الحالة صفر»، فى القاهرة عام ٢٠١٥.