فى مدح الخرافات.. درس من طه حسين للعلمانيين العرب

- خاض طه حسین معركة ضارية وشجاعة ضد دعاة الكهانة وضد المتأسلمين

- لم يكن صراع طه حسين مع الأزهر ولكنه كان مع رجال الأزهر

- لا أثق كثيرًا فيما يقوله محمد عمارة عن طه حسين لأنه ادعى على غير الحقيقة تراجع العميد عن أفكاره

- أحس الأزهريون بأنهم يستطيعون أن يخيفوا الحكومات ويكرهوها على أن تذعن لهم وتنزل عندما يريدون

- الإسلاميون استغلوا النص فى دستور 23 على أن الإسلام هو دين الدولة أسوأ استغلال

- حاولوا تجريد طه حسين من دينه وإسلامه لمجرد أنه وقف صلبًا عنيدًا فى مواجهة الشيوخ

- كان تنويريًا حقيقيًا يدخل أعتى المعارك ويفتح أشد الملفات حرجًا فقط من أجل أن يحيا الإنسان حياة لائقة

- لم يكن يهتم بالتعليم الدينى الإسلامى فقط ولكنه اهتم كذلك بالتعليم الدينى المسيحى

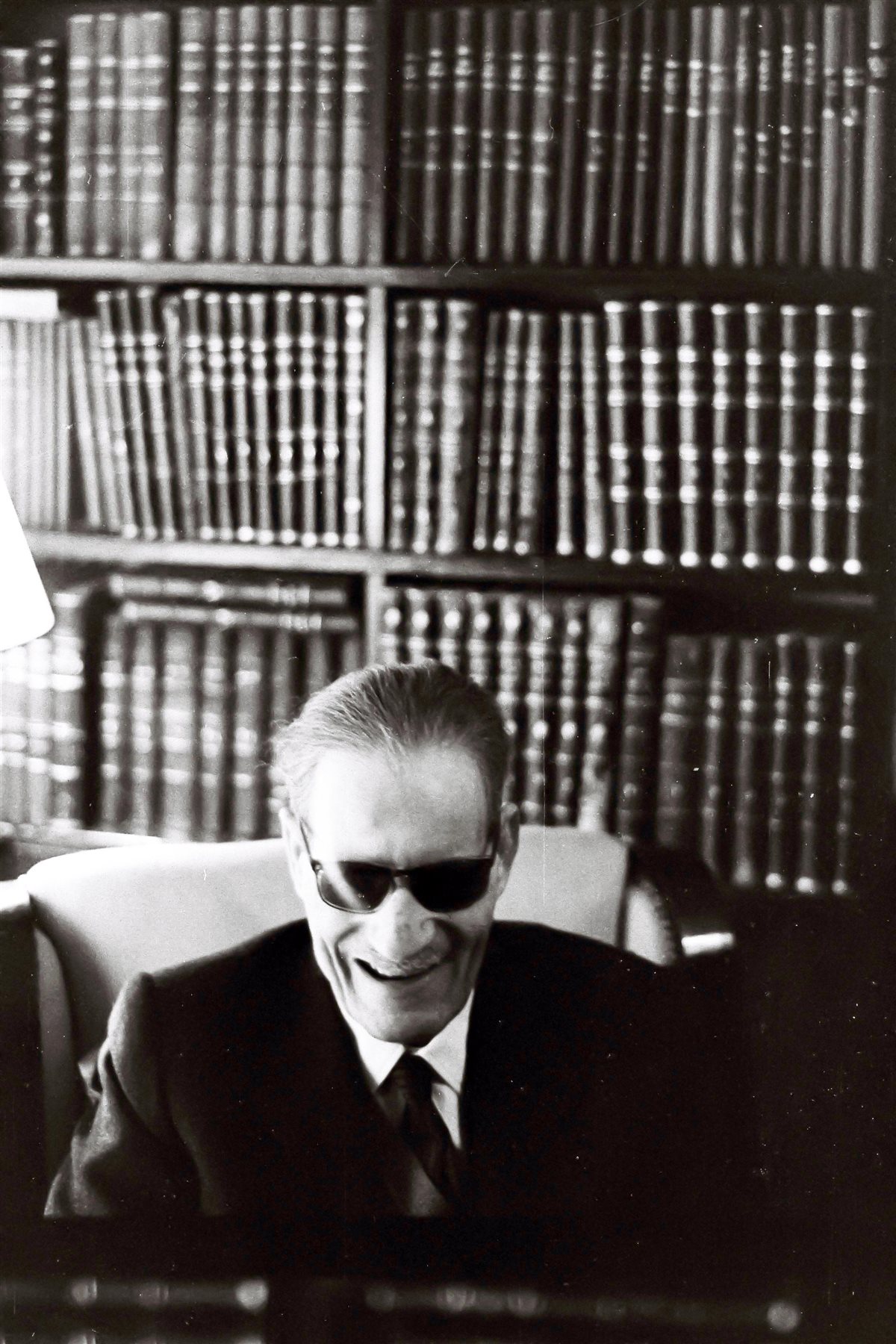

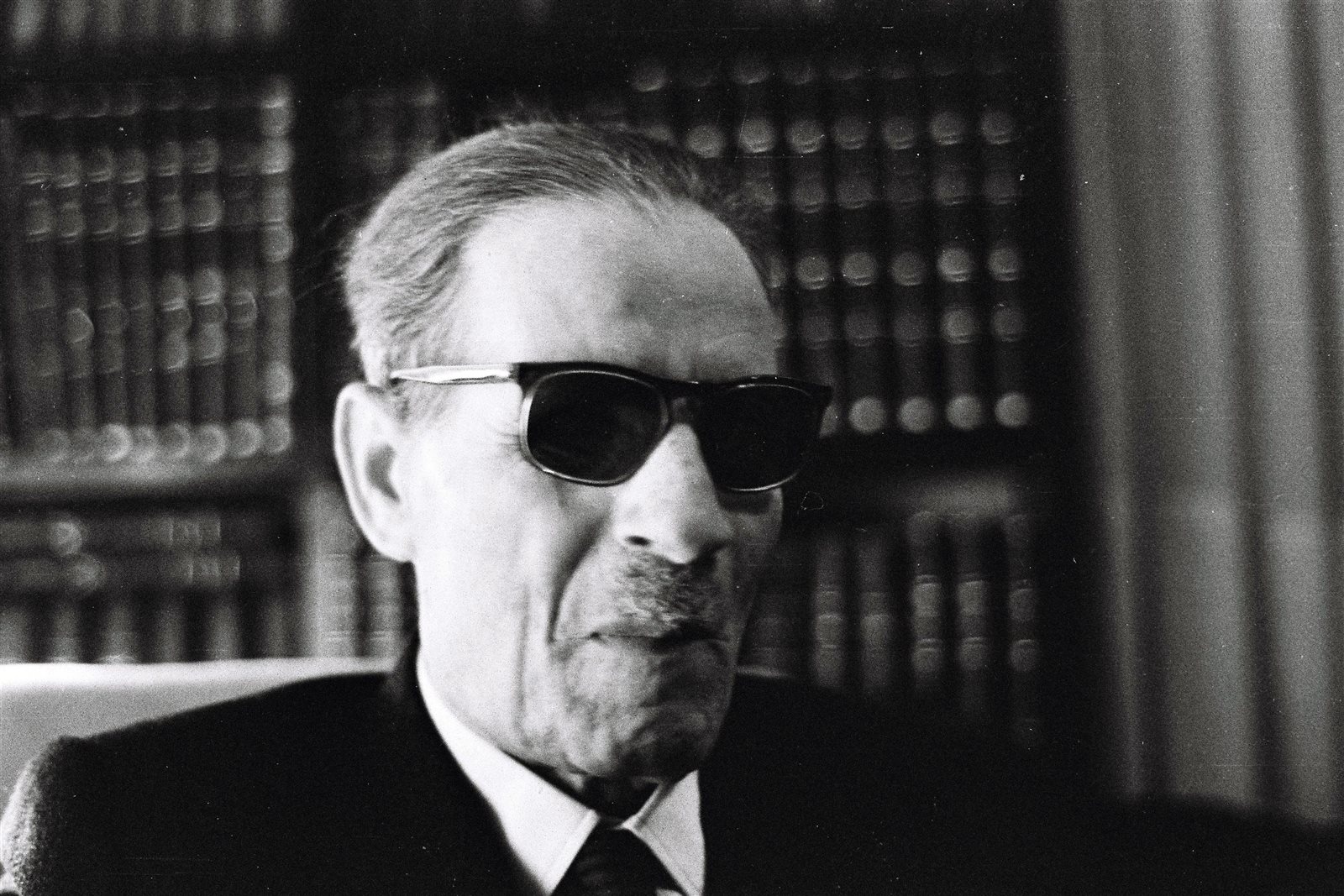

فى العام 1902 خطا الطفل طه حسين خطواته الأولى إلى الأزهر، كان فى الثالثة عشرة من عمره على وجه التقريب، فهو من مواليد 15 نوفمبر 1889، وقد ظل على حاله لم يتغير ولم يتبدل ولم يتراجع حتى توفى فى 28 أكتوبر 1973.

كانت جلسته الأولى فى الأزهر غير مباشرة.

يمكننا أن نفتح معًا كتابه الأيقونى «الأيام» أفضل وأعظم ما كتب فى فن السيرة الذاتية بأدبنا العربى، حيث حكى عن نفسه دون رهبة ولا خوف.

جلس طه إلى جوار شقيقه الذى سبقه إلى الدراسة بالأزهر فى درس فقه، وكان قد اصطحبه إليه قبل أن يتوجه به إلى إدارة الأزهر ليتخذ إجراءات إلحاقه به.

أنصت طه إلى الشيخ الذى كان يتحدث- رغم أن الدرس لم يدرسه ولا يخصه- فسمعه يقول: ولو قال لها أنت طالق أو أنت ظلام أو أنت طلال أو أنت طلاة وقع الطلاق، ولا عبرة بتغير اللفظ.

ورغم صغر سن طه إلا أنه لم يجد فى هذه الكلمات علمًا ولا فكرًا، وصدمه ذلك واحتقر- كما يقول- هذا النوع من العلم منذ ذلك اليوم.

بعد عامه الأول فى الأزهر عاد إلى قريته بمركز مغاغة بمحافظة المنيا.

جمعته جلسة مع شيخ الكتاب الذى حفظ على يده القرآن، سمعه يتحدث إلى أحد الأشخاص ببعض الحديث فى العلم والدين، فأنكر عليه حديثه، وقال له: هذا كلام فارغ.

ويومها قال له شيخ الكتاب: إنك لم تتعلم فى القاهرة إلا سوء الخلق.

وعندما سمع والده يقرأ فى كتاب «دلائل الخيرات» بعد الصلاة، قال له إن قراءة هذا الكتاب عبث لا غناء فيه، وكثير مما تقرأه فيه حرام يضر ولا ينفع.

كان طه الطفل قد أدرك أن كثيرًا مما يسمعه ليس مناسبًا ولا مستساغًا.

عاد إلى الأزهر ليبدأ رحلة رفض لما يدرس فيه.

كان رأيه فيما يسمعه فى حلقات الدرس أنها ألفاظ تملأ القلب رهبة ورغبة ومهابة وإجلالًا، ولكنها مجرد ألفاظ لا معنى لها ولا فكر من ورائها، وطريقة عقيمة فى التدريس، تعتمد على كتب ألفت فى العصور المتقدمة، تجمع بين المتون والحواشى والتقارير، وتتسم بالاستطراد والتشوش، وتقرر على الطلاب دون تفرقة بين الكتب التى تدرس للمبتدئين، وتلك التى ينبغى ألا تدرس إلا فى مراحل متقدمة، فيمكثون مدة طويلة لا يفهمون حرفًا مما يسمعونه من شيوخهم، ما يدفع بعضه إلى الانصراف عن طلب العلم.

فى سلسلة صحفية رائقة كتبها الكاتب الكبير صلاح عيسى عنوانها: الأزهرى المتمرد بين ثقافة العمامة وثقافة الطربوش، يمكننا أن نضع أيدينا على شىء مما جرى.

يقول صلاح: ما لبث طه حسين أن اكتشف أن أحلامه خدعته، وأن الأزهر ليس المدرسة التى تشبع رغبته فى المعرفة الحقة، وأدهشه أن العلم الشريف الذى درسه ويدرسه أساتذته لا يحصن بعضهم ضد الخروج عن أدب الإسلام.

رصد صلاح ما أمسك به طه.

فاللجنة التى اختبرته فيما يحفظه من القرآن الكريم تمهيدًا لإلحاقه بالأزهر تأثرت بالواسطة التى بذلها أخوه، فلم تتأكد من أنه قد أتم بالفعل حفظه.

وبعض أساتذته من المشايخ الأعلام لا يتورعون عن الطعن فى بعضهم البعض والتقليل من شأن وعلم منافسيهم من المشايخ أمام طلابهم.

والحديث لا ينقطع بين زملائه وأصدقاء أخيه عما يتسم به هؤلاء الأساتذة من نقائص تتعلق بالخلق أو السيرة أو بصناعة العلم نفسها.

فهذا شيخ شديد الحقد على زملائه وأقرانه، شديد المكر بهم، لا يتورع عن الدس حتى لأصدقائه الحميمين منهم لدى شيخ الأزهر الذى كان أذنًا للنمامين.

وهذا شيخ رقيق الدين يظهر التقوى إذا كان فى الأزهر أو بين أقرانه، فإذا خلا إلى نفسه وإلى شياطينه أغرق فى إثم عظيم.

وكبار الطلاب يتندرون على هذا الشيخ أو ذاك، لأنه كان يعنى بهذا الفتى أو ذاك، ويلقى أثناء الدرس نظرات خاصة على هذا الفتى أو ذاك من طلابه.

لم يستسلم طه حسين إلى ما وجد الأزهر وعلماؤه عليه، فقرر أن يلتحق بحلقات الدرس التى تحيط بالأساتذة الذين تأثروا بطريقة الأستاذ الإمام محمد عبده فى التدريس بالأساليب العصرية، والذين يجردون الكتب القديمة من الحواشى والاستطرادات والاعتراضات اللفظية، ومن الإغراق فى مناقشة الاحتمالات البعيدة المتكلفة، ومن الخلط بين العلوم ليصلوا إلى جوهر العلم ويتدرجوا مع الطلاب فى تدريسه، حيث يسهل عليهم الصعود فى سلم الفهم درجة بعد أخرى.

خطا طه خطوة أبعد من ذلك، عندما قرر أن يعتمد على نفسه فى التعلم ويحصل العلم من مصادره الأصلية، ويقارن بين ما يقرأه فى الكتب وما يسمعه من الشيوخ، ويعرض هذا وذاك على عقله الناقد المتوهج، لتتكون لديه رؤية مستقبلية مستقلة فيما يقرأ وما يدرس.

هذه الحالة أورثت طه حسين- كما يقول صلاح- مصادمات بينه وبين شيوخه، إذا كان يناقشهم فى طريقة فهمهم للنصوص التى يدرسونها لتلاميذهم، ولا يتورع عن فضح أخطائهم فى فهمها أمام غيره من الطلبة، وكان بعضهم يصبر عليه، وكان آخرون يجادلونه فى آرائه، فإذا طال الجدل ألزموه الصمت، وكان فريق ثالث يطردونه من حلقاتهم، ويرفضون إلقاء الدروس إذا حضرها.

ولأن الدنيا لا تخلو من الوشاة، فقد نقل بعضهم إلى إدارة الأزهر ما كان طه حسين وزميلان له هما أحمد حسن الزيات ومحمود الزناتى يذيعونه من آراء فى طريقة التدريس فى الأزهر، وفيمن يدرسونه لهم من العلماء، ومن بينهم شيخ الأزهر وأعضاء فى مجلس إدارته، كما نقلوا إلى الإدارة كذلك بعض ما كانوا يذيعونه من آراء فى فهم النصوص اعتبروها تجديفًا وخروجًا عن الملة.

وجد الثلاثة أنفسهم نتيجة لهذه الوشاية أمام لجنة تحقيق يرأسها الشيخ الأكبر حسونة النواوى، وتضم أعضاء مجلس إدارة الأزهر، حيث واجهتهم بالشهود، فلم يستطيعوا إلا أن يعترفوا بما نسب إليهم، لتصدر لجنة التحقيق فى نهايته قرارًا بشطبهم من سجلات الأزهر.

كانت هذه الواقعة هى التى عرفت طه حسين على أحمد لطفى السيد رئيس تحرير جريدة «الجريدة» التى كانت قد صدرت فى العام «١٩٠٧» حين سعى إليه، ومعه مقال عنيف ينتقد الإجراء الذى اتخذه الشيخ حسونة النواوى ضده هو وزملائه بالشطب من سجلات الأزهر.

قرأ لطفى السيد مقال طه، فدفعه إلى صديق له كان فى زيارته هو حسن صبرى بك مفتش العلوم الحديثة بالأزهر.

قرأ حسين صبرى المقال، فقال لطه: لو لم تكن قد عوقبت على ما جنيت من ذنب، لكان هذا المقال وحده كافيًا لعقابك.

وسأله لطفى السيد: أتريد أن تشتم الشيخ وتعيب الأزهر أم تريد أن يرفع عنك العقاب؟

لم يكن تمرد طه حسين على الأزهرتمرد من يكره ولكنه كان تمرد من يريد الإصلاح

فقال: بل أريد أن يرفع عنى العقاب، وأن أستمتع بحقى من الحرية.

قال مدير الجريدة: فدع لى إذن هذه القصة وانصرف راشدًا.

تواصل لطفى السيد مع الشيخ حسونة النواوى، حدثه فيما حدث مع طه وزملائه، فأخبره أنه لم يمح اسم الطالب المشاغب من سجلات الأزهر، وإنما أراد فقط تخويفه.

لم يكن تمرد طه حسين على الأزهر تمرد من يكره، ولكنه كان تمرد من يريد الإصلاح.

لذلك لم يكن غريبًا عندما وجدت مقالًا للدكتور طه قدم به كتاب «الأزهر وأثره فى النهضة الأدبية الحديثة» لمحمد كامل الفقى، الذى أعاد مجمع البحوث الإسلامية طبعه مؤخرًا ووزعه كهدية مع عدد مايو ٢٠٢٤ مجلة مجانية «الأزهر».

يقول العميد فى مقاله: «استقر فى نفوس الأجيال المعاصرة منذ أواخر القرن الماضى أن الأزهر الشريف قلعة المحافظة، وموئل الرجعية، ومستقر الجمود، وأنه يحيا بمعزل عن الحضارة الحديثة التى تغمر مصر وتدفعها إلى الأمام، وأن هذه الحضارة إما تتلقاها معاهد التعليم المدنى، فتنشئ عليها الصبية، وتغذى بها الشباب، وتكوّن بها الرجال الذين ينهضون بأعباء الحياة العامة، وإذا كان للأزهر عمل فى هذه الأيام، فإنما هو عمل المعارض فى كل تقدم، الممانع فى كل تجديد، الحائل دون كل رقى، وقد يذكر لهذه الأجيال بعض الأشخاص الذين امتازوا فى هذا العصر، وأثروا فى الحياة الحديثة تأثيرًا بعيدًا، وتخرجوا فى الأزهر، ولكن الناس يسمعون أسماء هؤلاء الأشخاص فيمنحونهم الرضا والحب والإعجاب دون أن يفكروا فى المعهد الذى نشأهم صبية، وكونهم شبابًا، وأعدهم لهذا التفوق والامتياز».

ويشيد طه حسين بكتاب الفقى لأنه من وجهة نظره مصلح هذا الخطأ، مزيل هذا الجهل، منقٍ للنفوس من هذا العقوق، وذلك للأسباب التالية:

أولًا: لأنه يظهر فى أوضح الوضوح وأجلى الجلاء أن الأزهر لم يكن مشرق النور فى عصورنا القديمة وحدها، وإنما هو مشرق النور فى العصر الحديث.

ثانيًا: هو الذى تلقى الحضارة الأوروبية، وهو الذى أذاعها فى مصر ثم فى الشرق.

ثالثًا: هو الذى ما زال يتلقى الحضارة الأوروبية ويذيعها فى مصر والشرق.

رابعًا: هو المؤثر الأول فى الحياة المصرية الحديثة منذ اتصلت مصر بأوروبا اتصالًا دقيقًا منظمًا فى أواخر القرن الثامن عشر إلى اليوم، وإلى الغد القريب أو البعيد فيما يظهر، فهو الذى تلقى الحضارة الحديثة من أصحاب «بونابرت» حين وفدوا بها على مصر، وهو الذى أرسل رواده يلتمسون هذه الحضارة فى مواطنها، بعد أن عاد الفرنسيون إلى ديارهم.

خامسًا: هو الذى نقل العلوم والآداب الأوروبية إلى اللغة العربية أول ما نقلت، وما زال ينقلها إلى اليوم، وسينقلها غدًا وبعد غدٍ.

سادسًا: وهو قد شارك أدق المشاركة وأقواها فى إنشاء المعاهد العلمية المختلفة، وما زال يشارك فى هذا الإنشاء إلى الآن.

كان طه حسين واضحًا فيما يريده، يرغب فى أن يضع الأزهر فى المكانة التى يستحقها من وجهة نظره ومن تجربته، ولذلك فهو يؤكد أن الأزهر لم يدع ميدانًا من ميادين الإصلاح إلا برز فيه وأحرز الفوز كل الفوز، ويفسر ذلك فى نقاط محددة:

أولًا: شارك الأزهر فى الإصلاح السياسى على اختلاف أطواره، ولا يزال يشارك فى هذا الإصلاح، وشارك فى الإصلاح الاجتماعى، ولا يزال يشارك فيه أقوى المشاركة.

ثانيًا: كل خلاف بين القديم والجديد، وكل خصومة بين التقدم والمحافظة، وكل صراع بين النشاط والجمود فإنما نشأ فى الأزهر، ونما فى الأزهر بين الأزهريين أنفسهم أول الأمر، ثم بين الأزهريين وغيرهم بعد ذلك، فمحمد عبده وخصومه كانوا أزهريين، والمجددون المعاصرون وخصومهم أزهريون شاركهم غيرهم فى هذه الخصومة متأثرين بهم.

ويلخص طه حسين رؤيته للأزهر بتكثيف شديد عندما يقول: الأزهر صورة لمصر فيه كل ما فيها من القوة والضعف، ومن النشاط والخمول، ومن التقدم والمحافظة، ومع أن الحياة المعاصرة قد اجتهدت فى أن تعزل الأزهر، ولا تعطيه حظه من الإصلاح إلا بمقدار، فإن الأزهر قد قهر ظروف الحياة الحديثة، واقتحم ما بث أمامه من العقبات.

لم يكن صراع طه حسين مع الأزهر، ولكنه كان مع رجال الأزهر، والفارق كبير جدًا بين الاثنين.

ما جرى أن رجال الأزهر فى كل وقت وحين يتوحدون مع مؤسستهم، يعتبرون أن أى اشتباك معهم هو اشتباك مع الأزهر ذاته، وأى نقد لهم هو نقد للأزهر ذاته، لذلك فقد قطعوا الطريق على طه حسين حتى لا يتغول عليهم، لأنه كان فيما كتبه وقاله ما ينتقص منهم ويحاصر نفوذهم فى المجتمع.

شىء من هذا أشار إليه الدكتور رفعت السعيد الذى تساءل: لماذا يكرهون طه حسين؟

يقول السعيد: خاض طه حسین معركة ضارية وشجاعة ضد دعاة الكهانة وضد المتأسلمين الذين يعطون أنفسهم الحق فى الحكم على مدى إسلام المسلمين، والذين يحاولون أن يصبوا المسلمين جميعًا فى قالب واحد متأسلم ينكر روح العصر وحرية الفكر.. وحق الاجتهاد.

وحتى يدلل «السعيد» على ما يقوله، فإنه يستشهد بما قاله طه حسين فى هذا السياق.

فهو مرة يقول: لا بد أن يعود العلماء المسلمون فى الأزهر إلى قصد السبيل بعد أن جار بهم السلطان عنه، واستحب فريق منهم هذا الجور فى وقت من الأوقات، فليس لعلماء الإسلام حق أن يحاكموا مسلمًا أو يعاقبوه لأنه اجتهد رأيه، فأخطأ أو أصاب، ذلك أن الإسلام لا يعرف هذه السلطة الدينية العليا التى يستأثر بها فريق من رجال الدين، فيحكمون بإيمان هذا الرجل وكفر ذاك، وقد عاش المسلمون قرونًا قبل أن يوجد الأزهر الشريف، فلم يعرفوا هيئة تحاكم الناس على الاجتهاد فى الرأى، وهم قد كرهوا من الخليفة المهدى تتبعه للزنادقة، وإسرافه فى هذا التتبع.

ومرة أخرى يقول: لتصدقنى الحكومة أن عليها للدين والناس واجبًا، وأنها تسرف على نفسها وعلى الناس إذا قصرت أو تأخرت فى أداء هذا الواجب وهو أن تحمى الناس من المحاكمة على آرائهم فى العلم والدين، ومن عقابهم على الخطأ فى العلم والدين أيضًا.

ويشهد رفعت السعيد أن طه حسين تصدى وكان على حق تمامًا لمحاولة بعض شيوخ الأزهر فرض كهانة تعطى لنفسها الحق فى أن تقرر ما هو صحيح وما هو خطأ فى اجتهاد بعض المفكرين الإسلاميين.

لقد رأيت هذا، وأنا أفتش فى تاريخ المجتهدين.

ويمكن أن أقدم دليلًا على ذلك من مناصرة طه حسين لمحمود أبورية عندما حاصره رجال الأزهر بعد كتابه «أضواء على السنة النبوية»، والشيخ عبدالحميد بخيت عندما نشر رأيه فى صوم رمضان بما يخالف إجماع العلماء.

ففى العام ١٩٥٥ وقبل أيام من شهر رمضان الذى بدأ فى ٢٣ أبريل، حمل الشيخ عبدالحميد بخيت المدرس بالأزهر مقالًا مطولًا لينشره فى جريدة الجمهورية، لكن المسئولين بها رفضوا النشر، فتوجه به إلى جريدة الأخبار التى احتفت به وبمقاله ونشرته، لتبدأ واحدة من معارك التفكير الكبرى فى مصر.

مقال الشيخ بخيت كان عنوانه «إباحة إفطار رمضان وشروطه».

حمل رجال الأزهر على الشيخ بخيت وطعنوا فى دينه وحاكموه، لكن الدكتور طه حسين وقف إلى جواره من خلال مقاله الذى عنونه بـ«حق الخطأ».

ومن بين ما جاء فيه: إذا أسرف مسلم على نفسه، واقترف إثمًا من الآثام التى يمقتها الله ويحذر منها عباده المؤمنين، ويوعدهم بالعقاب الشديد والعذاب الأليم إن تورطوا فيها، فأمر هذا المسلم لا يخلو من إحدى اثنتين: إما أن يكون قد اقترف خطيئة تؤذى غيره من الناس، وتضيع بعض حقوقهم، وإما أن يكون قد اقترف خطيئة لا تؤذى أحدًا غيره، ولا تمس إلا الصلة الدينية الخالصة بينه وبين الله الذى يعلم سره وجهره، ويراقب ضميره حين يفكر أو يشعر، وشخصه حين يحسن فى العمل أو يسىء.

فإذا كانت الأولى، فولى الأمر وحده هو المكلف أن يحاكم هذا المسلم وأن يعاقبه على إيذائه للناس وإضاعته لحقوقهم كلها أو بعضها، وأن يقتص منه للذين آذاهم أو أصابهم ببعض ما يكرهون.

وإن كانت الثانية، ولم يجن الخاطئ المتورط فى الإثم والكبيرة على أحد غيره من الناس، وإنما جنى على نفسه وحدها، فضيع حقًا من حقوق الله التى لا تمس حقوق الناس من قريب أو من بعيد، فأمره إلى الله وحده وحسابه على الله وحده، وليس لأحد من الناس كائنًا من يكون أن يحاسبه أو يعاقبه، وإنما يجب على المسلمين وعلى حكامهم وعلمائهم أن يأمروه بالمعروف وينهوه عن المنكر، ويدعوه إلى الخير ويحذروه من الشر، وقد يستطيع الحاكم أن يعذره باللوم أو ببعض العقاب الذى لا يتلف نفسه ولا يضيع حقه.

ويتساءل طه حسين: ما عسى أن يكون موقف ذلك الأستاذ الأزهرى الذى قال مقاله ذلك فى الصوم، فأغضب الشيوخ وأثار هذه القصة التى يظهر أنها لم تنقض بعد، إنه لم ينكر أن الصوم ركن من أركان الإسلام. ولم يبح للناس أن يفطروا إن شاءوا بغير قيد ولا شرط، وإنما فهم نصًا من نصوص القرآن الكريم فهمًا لا يقره عليه الشيوخ، وأعلن رأيه للناس؟

ويجيب طه: إنه لم يتعمد خروجًا من الدين ولا مخالفة عن أمر الله، ولا انحرافًا عن نصوص القرآن وما صح من الحديث، فأقصى وأقسى ما يمكن أن يقال فى شأنه: إنه اجتهد فأخطأ، وليس على من اجتهد حرج فى أن يخطئ.

ويتساءل طه مرة أخرى: وإذن ففيم كل هذه الضجة؟ وفيم كل هذا الجدال؟

ويعود ليجيب: إنه رجل اجتهد ومن حقه أن يجتهد، فإن يكن أصاب فأجره على الله، وإن يكن أخطأ فحسابه على الله، وليس لأحد من الناس، لا من رجال الحكم ولا من رجال الأزهر، أن يحاسبه على ذلك أو يعاقبه، لأنه لم يعتد على حق من حقوق الناس، لم يسفك دمًا حرامًا ولم يأخذ مالًا حرامًا، ولم يؤذ أحدًا فى شىء تعاقب القوانين على إيذاء الناس فيه.

وفى كتاب السيد الرضوى «مع أعلام الفكر فى القاهرة» ينقل عن محمود أبورية قوله: عندما أخرجت كتابى «أضواء على السنة المحمدية» الذى أرخت فيه للحديث، وكشفت كيف روى وما شابه رواية عدد من الموضوعات ومتى دون وما إلى ذلك ما يجب بيانه، فإنهم ما كادوا يقرأونه حتى هبت أعاصير الشتائم والسباب من كل ناحية، من مصر والحجاز والشام، فلم أبال كل ذلك، بل استعذت به، لأنى على سبيل الحق أسير فلا يهمنى شىء يلاقينى فى هذه السبيل مهما كان.

ويوثق الرضوى علاقته بمحمود أبورية وكيف عرفه فى كتابه.

يقول: فى ٥ نوفمبر ١٩٦٩ وصلتنى رسالة من الأستاذ أبورية تاريخها ٢٦ أكتوبر ١٩٦٩ من القاهرة يقول فيها: كتاب «قصة الحديث المحمدى» الذى كانت وزارة الثقافة قد طلبته منى منذ عشر سنين، ووقف الأزهر فى سبيله حتى لا يظهر، قد أراد الله أن يظهر رغم أنف الأزهر بعد ما قرأه الدكتور طه حسين وشهد بقيمته شهادة فائقة.

ويضيف الرضوى: وفى ٢٠ نوفمبر ١٩٦٩ جاءنى البريد ويحمل ملفًا فيه ثلاث نسخ من الكتاب «قصة الحديث المحمدى، وفى كل نسخة بيان هذا نصه: للحقيقة والتاريخ كان من حق هذا الكتاب «قصة الحديث المحمدى» أن يخرج للناس مطبوعًا منذ أكثر من عشر سنين، ذلك بأن وزارة الثقافة المصرية كانت قد طلبت منا مختصرًا لكتابنا «أضواء على السنة المحمدية» عندما ظهرت طبعته الأولى فى سنة ١٩٥٨، لتجعله حلقة فى سلسلة مكتبتها الثقافية، وقبل نشره عرضته على الأزهر ليبدى رأيه فيه، وما كاد يقف عليه حتى أرصد له من كيده فرماه بأن فيه ما يخالف الدين، وطلب عدم نشره وتداوله بين المسلمين، ولم تستطع هذه الوزارة أن تخالف عن أمره، لأنه ما يربطه على الرضا يكون مربوطًا فى السماء، وظل هذا الكيد يلاحق الكتاب هذه السنين الطويلة لكى يحول دون نشره بين الناس، إلى أن علم أخيرًا بالأمر نصير الدين والفكر الدكتور طه حسين، فطلب أصول الكتاب من وزارة الثقافة ولما اطلع عليه أعاده علينا مع خطاب، دحض فيه ما رماه الأزهر به، وصرح فى جلاء بأنه موافق للدين كل الموافقة، لا يخالفه ولا ينبو عنه فى شىء مطلقًا، وأنه مفيد فائدة كبيرة جدًا فى علم الحديث، وأن فى نشره الخير كل الخير والنفع كل النفع، وبذلك انحسم الأمر، وحصحص الحق، واتخذ الكتاب سبيله إلى الناس مطبوعًا لينتفعوا به، ولأهمية خطاب الدكتور طه حسين نشرنا صورته على غلاف الكتاب تبصرة لأولى الألباب».

وتوقيع البيان: محمود أبورية فى ١٣ أكتوبر ١٩٦٩.

لم يكتف الدكتور طه حسين بكتابة خطابه إلى وزارة الثقافة لتفرج عن الكتاب، لكنه تولى الدفاع عنه من خلال مقال نشره فى جريدة الجمهورية أثناء رئاسته لتحريرها، وهو المقال الذى قال فيه إنه قرأ الكتاب مرتين، ووصفه بأنه جهد وعبء ثقيل لا يقوم به فى هذه الأيام إلا القليلون.

كان هذا هو موقف طه حسين، وفلسفته فى التجديد، وهو أن يطلق الكتاب والعلماء الخيال ليجتهدوا، لكن معارضيه حاولوا أن يضعوه فى مواجهة واضحة مع الأزهر نفسه، ومع الدين ذاته، رغم أنه لم يكن يعترض إلا على رجال الأزهر، ولم يكن يشتبك إلا مع رجال الدين.

فى دراسته «طه حسين من الانبهار بالغرب إلى الانتصار للإسلام» يعدد محمد عمارة محطات صدام العميد مع الأزهر ورجاله، ويحددها كالآتى:

المحطة الأولى، يقول عنها: لعل أولى الأفكار التى اختلف فيها الكثيرون من علماء الإسلام ومفكريه مع طه حسين فى حقل الإسلاميات كانت كتاباته التى حاولت علمنة الإسلام والدعوة إلى فصل الدين عن الدولة، وذلك إبان المعركة الفكرية الكبرى التى دارت حول كتاب الشيخ على عبدالرازق «الإسلام وأصول الحكم».

ينقل عمارة بعضًا مما جاء فى الكتاب ويهتم تحديدًا بهذه الفقرة: إن محمدًا صلى الله عليه وسلم ما كان إلا رسولًا لدعوة دينية خالصة للدين، لا تشوبها نزعة ملك ولا حكومة، ولم يقم بتأسيس مملكة بالمعنى الذى يفهم من هذه الكلمة ومرادفاتها، ما كان إلا رسولًا كإخوانه الخالين من الرسل، وما كان ملكًا ولا مؤسس دولة، ولا داعيًا إلى ملك، وظواهر القرآن المجيد تؤيد القول بأن النبى لم يكن له شأن فى الملك السياسى وآياته متضافرة على أن عمله السماوى لم يتجاوز حدود البلاغ المجرد من كل معانى السلطان، لم يكن إلا رسولًا قد خلت من قبله الرسل، ولم يكن من عمله شىء غير إبلاغ رسالة الله تعالى إلى الناس، وليس عليه أن يأخذ الناس بما جاءهم به، ولا أن يحملهم عليه، كانت ولاية محمد على المؤمنين ولاية الرسالة غير مشوبة بشىء من الحكم، هيهات هيهات، لم يكن ثمة حكومة ولا دولة، ولا شىء من نزعات السياسة ولا أغراض الملوك والأمراء.

وفى ادعاء غير برىء ولا موثق توثيقًا كاملًا، يقول عمارة: إن التحقيق العلمى لتأليف كتاب «الإسلام وأصول الحكم» قد أثبت أن لطه حسين نصيبًا فى تأليف هذا الكتاب، فلقد اعترف بعد وفاة على عبدالرازق فقال: لقد قرأت أصول كتاب الشيخ على عبدالرازق، قبل طبعه، ثلاث مرات وعدلت فيه كثيرًا.

ويقول عمارة عن المحطة الثانية: فى العام التالى لقيام هذه المعركة الفكرية، أى سنة ١٩٢٦، أصدر الدكتور طه حسين كتابه «فى الشعر الجاهلى»، الذى استخدم فيه منهج الشك الديكارتى فى تحقيق نسبة كثير من الشعر الجاهلى إلى الشعراء الذين نسبت إليهم قصائده، وما كان لهذه القضية أن تثير جدلًا يذكر، ولا أن يمس الجدل حولها الدراسات الإسلامية مسًا مباشرًا.. ولكن الدكتور طه حسين ذهب فشكك فى عقائد ووقائع وردت فى القرآن الكريم، من مثل الرحلة الحجازية لأبى الأنبياء الخليل إبراهيم، وولده إسماعيل - عليهما السلام- وإقامتهما قواعد البيت الحرام.

ولقد اعترف الدكتور طه حسين نفسه – كما يدعى عمارة - بهذا التشكيك فقال: لقد انتهيت إلى رفض قدر كبير من هذا الشعر الجاهلى، وفى إطار ذلك المسعى شككت فى بعض المعتقدات، التى ذكرت فى القرآن أو فى الأحاديث النبوية وكانت الصدمة قاسية والاستنكار واسع النطاق.

ويضيف عمارة: بعد هذه المعركة الفكرية الحامية والخصبة، حذف طه حسين السطور الثمانية والعشرين التى أثارت هذه الصدمة القاسية والاستنكار واسع النطاق، وغير عنوان الكتاب، فصدر معدلًا ومزيدًا بعنوان «فى الأدب الجاهلى».

أما المحطة الثالثة فى معارك هذا الخلاف، فيقول عنها عمارة: كانت سنة ١٩٣٨ عندما أصدر طه حسين كتابه «مستقبل الثقافة فى مصر»، والذى تحدث فيه حديثًا جميلًا وعميقًا عن التعليم فى مصر- لكنه أثار الجدل والخلاف عندما أسس ونظر وفلسف للتغريب والتبعية الفكرية للغرب والحضارة الأوروبية، وذلك بحديثه عن أن العقل الشرقى قد كان ولا يزال وسيظل عقلًا يونانيًا، وأن الإسلام والقرآن لم يغيرا من يونانية عقلنا الشرقى، كما لم تغير النصرانية وإنجيلها من يونانية العقل الأوروبى، بل وذهب الدكتور طه - فى هذا الكتاب - إلى أننا ملزمون بأن نسير سيرة الغرب فى الحكم والإدارة والتشريع، وبأننا لابد أن نأخذ النموذج الغربى بحلوه ومره، بخيره وشره، بما يحب منه وما يكره، وما يحمد منه وما يعاب.

ويزعم محمد عمارة أن طه حسين لم يعد طبع هذا الكتاب - طوال حياته - كما كان يعيد طبع جميع كتبه الأخرى فور نفاد طبعاتها، وكان هذا الموقف من إعادة طبع هذا الكتاب وحده، إشارة - غير معلنة - إلى مراجعته - وربما تراجعه - عن هذه الدعوى التى جاءت فيه، حتى إذا كانت سنة ١٩٧١ فسئل الدكتور طه حسين فى حديث معه نشرته جريدة «الأهرام» فى أول مارس سنة ١٩٧١ عن رأيه فى هذا الكتاب، فإذا به يقول: ده كتب سنة ١٩٣٨، قديم قوى، عاوز يتجدد، ويجب أعود إليه، وأصلح فيه بعض حاجات، وأضيف.

لا أثق كثيرًا فيما يقوله محمد عمارة عن طه حسين، خاصة أنه قام فى دراسته على أن العميد تراجع عن أفكاره كلها، وأنه تاب وأناب وعاد إلى صوابه، وهو ما لم يحدث، ثم إن استدلالاته على ما كان يذهب إليه لم يكن عليها أى دليل، ثم إنه لم يكن فى الغالب يجيد قراءة ما يقوله طه حسين، فليس معنى أنه يريد أن يعود إلى كتابه «مستقبل الثقافة فى مصر» ليصلح فيه ويضيف أنه ينكر أفكاره التى جاءت فيه، لكن بسبب ما شهده المجتمع من تطور، فإن هناك ما يحتاج إلى مراجعة وإضافة وليس بالضرورة أن يكون فى ذلك تراجع، لكن هذا ما كان يحبه محمد عمارة أو يميل إليه.

ما أغفله محمد عمارة، أو ما لم يكن يعرفه أن معارك طه حسين للتجديد والعمل على علمنة الدولة سبقت المحطات التى يشير إليها، فهناك مقال ليس مشهورًا لطه حسين كتبه منتقدًا دستور ١٩٢٣.

تصدى طه حسين للنص الذى ورد فى الدستور ويقول إن الإسلام دين الدولة، وبين أن هذا الربط فيه خطورة كبيرة، فمن شأنه أن ينشئ قوة سياسية دينية منظمة تؤيد الرجعية وتجر مصر إلى الوراء.

كان من كشف عن هذا المقال هو الكاتب الكبير حسين أحمد أمين، وأعاد نشره بمقدمة قصيرة قال فيها: هذا المقال بالغ الأهمية والخطورة، كتبه طه حسين قبل نهاية العشرينيات، ويتناول فيه موضوع نص دستور ١٩٢٣ على أن «الإسلام دين الدولة، مبينًا خطورته على ضوء تأويل الإسلاميين وقتها له تأويلًا يخرجه عن المعنى الذى قصد منه عند وضعه، وما من شك عندى أن المقال يخاطب الواقع المصرى اليوم مخاطبته للواقع المصرى منذ سبعين عامًا، وأن الرجل يبدو فيه وكأنما قد اخترقت نظرته حب الغيب، فتنبأ بما سينجم من نار مستصغر الشرر.

من الضرورى هنا أن أترككم مع هذا النص التاريخى الذى يتجاوز عمره الآن أكثر من ٩٠ عامًا، وبعد أن نشره حسين أحمد أمين بعشرين عامًا، فقد كانت إعادة نشره تقريبًا فى العام ٢٠٠٧.

الآن طه حسين يتحدث.

نعم إن دستورنا المصرى قد نص فى صراحة على أن الإسلام دين الدولة، وكان هذا النص مصدر فرقة لا نقول بين المسلمين وغير المسلمين من أهل مصر، فقد رضيت القلة المسيحية وغير المسيحية هذا النص ولم تحاور فيه، ولم تر فيه على نفسها غضاضة أو خطرًا، وإنما نقول إنه كان مصدر فرقة بين المسلمين أنفسهم، فهم لم يفهموه على وجه واحد، ولم يتفقوا فى تحقيق النتائج التى يجب أن تترتب عليه.

فأما عامة الناس فلم تلتفت إلى هذا النص ولم تحفل به، وأكبر ظنى أنها ما كانت لتشعر بشىء لو لم يوجد هذا النص فى الدستور، فعامة الناس فى مصر منصرفون بطبعهم إلى حياتهم العملية، مستعدون أحسن الاستعداد وأقواه للاتصال بأزمنتهم وأمكنتهم والملاءمة بين حياتهم وبين حياة التطور، وهم يعلمون أن الإسلام بخير، وأن الصلوات ستقام، وأن رمضان سيصام، وأن الحج سيؤدى وهم يذهبون فى القيام بواجباتهم الدينية مذهب غيرهم من الناس المعتدلين، لا هم بالمسرفين فى التدين ولا هم بالمسرفين فى العصيان والفسوق.

فسواء عليهم أنص الدستور أم لم ينص على أن الإسلام دين الدولة وسواء عليهم أسيطرت الحكومة أو لم تسيطر على شعائر الدين، ما دامت هذه الشعائر قائمة محترمة.

إنما وقعت الفرقة حول هذا النص بين فريقين من المسلمين المصريين، أحدهما المستنيرون المدنيون والآخر شيوخ الأزهر ورجال الدين.

فأما المستنيرون فقد فهموا أن الدستور فيما ينص أن الإسلام دين الدولة لا يريد إلا أن يعلن احترامه لدين الكثرة وما توارثت من تقاليد، ويكلف الحكومة مقدارًا قليلًا من الواجبات التى تتصل بهذه التقاليد، فلما أرادوا تحليل هذا كله فهموا أن هذا النص لا يزيد على تقرير الواقع من أن ملك مصر يجب أن يكوم مسلمًا، ومن أن شعائر الإسلام يجب أن تقام بعد صدور الدستور، كما كانت تقام قبل صدوره فلا تغلق المساجد، ولا يعطل الحج، ولا تعمل الحكومة فى أيام الأعياد الإسلامية، ولا ينقطع إطلاق المدافع فى رمضان، ولا يلغى الحفل بالمحمل ولا الحفل بالمولد النبوى، ولا تنفق أموال الأوقاف الإسلامية فى غير ما رصدها له الواقفون.

ولم يخطر لهؤلاء المستنيرين فى يوم من الأيام أن هذا النص سيكلف الحكومة واجبات جديدة دينية أو أنه سيحدث فى الدولة نظمًا لم يكن لها بها عهد من قبل ذلك، لأنهم كانوا وما يزالون يقدرون أن مصر تمضى إلى الأمام وتسرع فى الاتصال بالمدنية الغربية وتريد أن تحقق ما قاله إسماعيل من أنها جزء من أوروبا، ولأنهم كانوا ولايزالون يقدرون أن فى الإسلام من اللين والمرونة ما يمكنه من التطور مع الزمن، وملاءمة الظروف المختلفة، ويعصمه من الجمود والسكون، ويحول بينه وبين أن يكون عقبة فى سبيل الرقى الاجتماعى والاقتصادى، ولأنهم كانوا ولا يزالون يقدرون أن حكومة مصر قد اضطرت بحكم هذه الحياة الحديثة إلى أن تأتى من الأمر ما لم يكن يبيحه الإسلام من قبل، فهى تعامل المصارف، وتنظم الربا، وتبيح ألوانًا من المعصية، بل وتستغلها أحيانًا فإذا كان نص الدستور أن الإسلام دين الدولة يدل على معناه حقًا فلا أقل من أن تغير كل هذه المحدثات، ولا أقل من أن تغير نصوصًا تكفل حرية الرأى وتبيح للناس بأن يلحدوا، وتسوى بين المسلم وغير المسلم فى الحقوق والواجبات، وما كان الإسلام ليبيح الإلحاد ولا يسمح للملحد أن يعلن إلحاده وخروجه على الدين، وأحكام المرتد معروفة فى الإسلام، وما كان الإسلام ليسوى بين المسلم وغير المسلم فى بلد يكون هو فيها الدين الرسمى.

فهم المستنيرون هذا كله، ولم يعارضوا فى هذا النص حين أعلنت لجنة الدستور أنها ستضعه فى الدستور، بل هم فريق منهم أن يعارض لأنه خشى أن يفهم هذا النص على غير وجهه فما زالوا به حتى كفره عن المعارضة، واضطروه إلى السكوت، وقالوا نصًا فيه إرضاء لعاطفة السواد وطمأنة للشيوخ فهو لا يضر وأكبر الظن أنه قد يفيد.

ولكن الشيوخ فهموا هذا النص فهمًا آخر، أو قل إنهم فهموه كما فهمه غيرهم ولكنهم تكلفوا أن يظهروا أنهم يفهمونه فهمًا آخر، واتخذوه تكئة وتعلة يعتمدون عليها فى تحقيق ضروب من المطامع والأغراض السياسية وغير السياسية.

فهموا أن الإسلام دين الدولة، أى أن الدولة يجب أن تكون دولة إسلامية بالمعنى القديم حقًا، أى أن الدولة يجب أن تتكلف واجبات ما كانت لتتكلفها من قبل، وعلى ذلك أخذوا يطالبون بأمور ما كانوا يطالبون بها قبل الدستور وذهب فريق منهم على رأسه نفر من هيئة كبار العلماء إلى أبعد حد ممكن، فكتبوا يطالبون بألا يصدر الدستور، لأن المسلمين ليسوا فى حاجة إلى دستور وضعى ومعهم كتاب الله وسنة الرسول وذهب بعضهم إلى أنه طلب إلى لجنة الدستور أن تنص على أن المسلم لا يكلف القيام بالواجبات الوطنية إذا كانت هذه الواجبات معارضة للإسلام.

وفسروا ذلك بأن المسلم يجب أن يكون فى حل من رفض الخدمة العسكرية حين يكلف الوقوف فى وجه أمة مسلمة كالأمة التركية مثلًا، ولكن هذه المطالب كلها أهملت إهمالًا، ومضت لجنة الدستور فى عملها حتى أتمته، والشيوخ فيها ممثلون وليس هنا موضع التعريض أو التصريح بما كان للشيوخ من سعى أثناء إعداد الدستور وقبل صدوره، ولكنا نكتفى بأن نلاحظ أنهم أو بأن كثرتهم لم تكن تبتسم للدستور حقًا، وصدر الدستور وابتهج به الناس جميعًا واطمأن إليه الناس جميعًا إلا الشيوخ فإنهم لم يكتفوا بقبول الدستور والرضا بما فيه من المساواة والحريات المكفولة، بل استغلوه استغلالًا منكرًا فى حوادث مختلفة بعد ذلك، أهمها حادثة «الإسلام وأصول الحكم»، وحادثة كتاب «فى الشعر الجاهلى».

وإليك نظرية الشيوخ فى استغلال هذا النص الذى ما كان يفكر واحد من أعضاء لجنة الدستور فى أنه سيستغل وسيخلق فى مصر حزبًا خطرًا على الحرية، بل خطرًا على الحياة السياسية المصرية كلها.

يقول الشيوخ إن الدستور قد نص على أن الإسلام دين الدولة، ومعنى ذلك أن الدولة مكلفة بحكم الدستور حماية الإسلام من كل ما يمسه أو يعرضه للخطر، ومعنى ذلك أن الدولة مكلفة أن تضرب على أيدى الملحدين وتحول بينهم وبين الإلحاد على الأقل، ومعنى ذلك أن الدولة مكلفة أن تمحو حرية الرأى محوًا فى كل ما من شأنه أن يمس الإسلام من قريب أو بعيد، سواء صدر ذلك عن مسلم أو عن غير مسلم، ومعنى ذلك أن الدولة مكلفة بحكم الدستور أن تسمع ما يقوله الشيوخ فى هذا الباب.

فإذا أعلن أحد رأيًا أو ألف كتابًا أو نشر فصلًا، أو اتخذ زيًا، ورأى الشيوخ فى هذا كله مخالفة للدين ونبهوا الحكومة إلى ذلك، فعلى الحكومة بحكم الدستور أن تسمع لهم وتعاقب من يخالف الدين أو يمسه بالطرد أولًا إن كان موظفًا، ثم بتقديمه للقضاء بعد ذلك، ثم بإعدام جسم الجريمة، كما يقول رجال القانون على كل حال، ومما زاد الأمر تعقيدًا والموقف حرجًا بين المستنيرين ورجال الدين بإزاء هذا الوجه من وجوه الحرية الدستورية أمران:

أحدهما: أن النظام السياسى القديم كان قد أنشأ فى مصر شيئا يسمى هيئة كبار العلماء وجعل لهذا الشىء حقوقًا وألوانًا من السلطان على طائفة من الناس، وجعل لهذا الشىء ضربًا من السيطرة المعنوية على أمور الدين فى مصر، وكان المعقول أن صدور الدستور يجب أن يمحو من هذا النظام القديم كل ما لا يتفق مع نصوص الدستور نفسه، ولكن هيئة كبار العلماء ظلت قائمة مستمتعة بحقوقها محتفظة بسلطانها وسيطرتها لا تستتر بهما ولا تستغلهما لأنها لم تكن تلتفت من هذا كله إلا إلى ما يمنحها من المرتبات ومنازل الشرف، حتى صدر كتاب «الإسلام وأصول الحكم»، فأحست هيئة كبار العلماء أو أريد منها أن تحس أن لها حقوقًا وسلطانًا، واستغلت هيئة كبار العلماء أو أريد لها أن تستغل تلك الحقوق وهذا السلطان.

الثانى: أن الدستور لم يكد يصدر حتى عطل أو كاد يعطل، فقد صدر الدستور فى أوائل سنة ١٩٢٣ ولكن البرلمان لم يأتلف إلا فى سنة ١٩٢٤، وكانت الحكومة القائمة بين صدور الدستور، وانعقاد البرلمان لأول مرة حكومة ضعف وتفريط فى كل شىء، أتت حكومة لا تعتمد على نفسها ولا تستطيع أن تثبت على قدميها إلا أن يسندها مسند من اليمين إن مالت إلى اليمين ومسند من الشمال إن مالت إلى الشمال، ولم يكن سندها مسند من اليمين أو مسند من الشمال عفوًا ولا ابتغاء مرضاة الله، وإنما كان يسندها هذا المسند أو ذاك لمنافع ومطامع، فقوى فى ظل هذه الحكومة الضعيفة أمر الرجعية وكثر الريش فى أجنحة الشيوخ، وطلب الأزهر أمورًا فما أسرع ما أجيب إليها.

كان أظهر هذه الأمور إلغاء مدرسة القضاء أو مسخها، وإنشاء أقسام التخصص فى الأزهر، ثم انعقد البرلمان، فانصرف بطبيعة الحال إلى ما كان ينبغى أن ينصرف إليه من المسألة السياسية الخارجية، تحرك الشيوخ أو قل حرك الأزهر كله أو قل حرك الأزهر تحريكًا فظهرت له مطالب غريبة ضخمة فيها إحراج، ورفعت هذه المطالب إلى الحكومة البرلمانية الشعبية يومئذ مع شىء من الإلحاح ومع شىء من الضجيج والعجيج والمظاهرات الغريبة داخل الأزهر وفى شوارع المدينة وميادينها وعند القصر، وهمت الحكومة البرلمانية أن تأخذ بالحزم أمام هذه الحركة الغريبة التى لم يكن يعرف أيهما أعظم فيها أثرًا: أحظ الدين أم حظ السياسة والمنفعة.

ولكن الحوادث المنكرة التى حدثت آخر تلك السنة ذهبت بالبرلمان وبالحكومة البرلمانية وقامت فى مصر يؤمئذ حكومة أخرى أشبه شىء بتلك الحكومة التى كانت قائمة بين صدور الدستور وائتلاف البرلمان، حكومة تميل إلى اليمين حينًا فتكاد تهوى لولا يسندها مسند ويتقاضى على هذا ثمنًا، وتميل إلى الشمال حينًا فتكاد تهوى لولا يسندها مسند ويتقاضى على هذا ثمنًا أيضًا، وكان من الأثمان التى دفعتها هذه الحكومة الاستماع للأزهريين والنزول عند ما كانوا يريدون واستغلال هذا فى الخصومة السياسية الحزبية، فما أسرع ما ألفت لجنة وزارية درست مطالب الأزهريين وقبلتها وأخذت فى تنفيذها.

وبهذا تقدم الأزهر خطوة أخرى فى سبيل السيطرة والسلطان، وأحس الأزهريون بأنهم يستطيعون أن يخيفوا الحكومات ويكرهوها على أن تذعن لهم وتنزل عندما يريدون، وكانت نتيجة هذا كله أن ألغيت أو مسخت «دار العلوم»، كما ألغيت ومسخت مدرسة «القضاء» من قبل، وإن احتكر الشيوخ أو كانوا يحتكرون التعليم الأولى، وإن زادت مخصصات الأزهر المالية، وإن قوى فى وزارة المعارف الميل إلى نشر التعليم الدينى فى مدارس الحكومة كلها من طريق الأزهريين.

وكانت الفكرة الأساسية الخفية أن يكلف الأزهر نشر هذا التعليم الدينى، وأن ينبث شيوخ الأزهر فى مدارس الحكومة كلها، وكانت النتيجة السياسية الخطرة لهذا كله أن تكون فى مصر أو أخذ يتكون فيها حزب رجعى يناهض الحرية والرقى، ويتخذ الدين ورجال الدين تكئة يعتمد عليها فى الوصول إلى الغاية.

يجب ألا تكون لرجال الدين سلطة لا على الأدب ولا على الفن و ألا يكون لها نفوذ على حرية الرأى والتعبير

وفى أثناء ذلك ظهر كتاب «الإسلام وأصول الحكم»، فاستغل فى سبيله كل ما تقدم، وظهر أن فى مصر حزبًا سياسيًا يتخذ الدين وسيلة لمناهضة حرية الرأى بنفس الوسائل التى كانت تناهض بها أثناء القرون الوسطى فى أوروبا.

أنكر الكتاب وحوكم صاحبه وأخرج من صف العلماء وفصل من منصبه وانتهى هذا كله بأزمة سياسية حادة ظهر فى أول الأمر أن هذا الحزب السياسى الدينى هو الذى انتفع بها واستفاد منها، فقد أخرج وزير من الوزارة واستقال معه طائفة من أصحابه فقبلت استقالاتهم فى سرور وابتهاج، واعتز رئيس الوزراء بالنيابة يومئذ بأنه نصير الدين وحاميه والذائد عن حوضه، وكل هذا يشد أزر الشيوخ ويقوى إيمانهم بأن النص الذى يشتمل عليه الدستور يكلف الحكومة واجبات ما كانت تتكلفها من قبل، فلم يعرف تاريخ مصر الحديث شيئًا من اضطهاد حرية الرأى باسم السياسة والدين قبل صدور الدستور، وحين كانت مصر خاضعة لسلطان الخلافة التركية يشبه ما كان من ذلك بعد صدور الدستور وبعد انقطاع الأسباب بين مصر وسلطان الخلافة بل بعد انهيار الخلافة نفسها.

ومهما يكن من شىء فقد استيقن رجال الدين أنهم مؤيدون، وأن لهم عضدًا يسندهم فطمعوا وأسرفوا فى الطمع، ومما يظهر هذا الطمع حادثتان.

إحداهما حادثة الأزياء فى دار العلوم، هذه الحادثة التى وقفت فيها الحكومة موقف الخادم المطيع لصاحب الفضيلة مولانا الأكبر شيخ الجامع الأزهر، والتى انتهت كما يعلم الناس جميعًا بشىء من الإذعان فيه إفساد للأخلاق وإكراه للشبان على النفاق، فقد أخذ طلاب دار العلوم يذهبون إلى مدرستهم فى زى الشيوخ، وقد اتخذوا من تحت هذا الزى زيًا آخر يظهرونه متى خرجوا من المدرسة.

والحادثة الثانية أن بعض الممثلين هم بالسفر إلى أوروبا ليلعب قصة تمثيلية فيها شخص النبى صلى الله عليه وسلم فغضب الشيوخ لذلك وطلبوا إلى وزارة الداخلية أن تمنع هذا الممثل مما كان يريد، وأن تتخذ لذلك ما ترى من الوسائل حتى الوسيلة السياسية فتخاطب الحكومة الفرنسية فى أن تمنع تمثيل هذه القصة فى بلادها، وكان هذا الممثل طبعًا هينًا فأذعن لأمر الداخلية ومضى الشيوخ.

واتخذت مشيخة الأزهر لنفسها منذ ذلك الوقت اسم الرئاسة الدينية العليا، وهو اسم مبتدع لا يعرفه الإسلام، ولا يؤمن له مسلم يعرف واجباته الدينية حقًا وكثرت فتاوى «الرئاسة الدينية العليا»، ولم ينس أحد بعد فتواها فى تحريم القلانس على المسلمين.

وفى أثناء هذا ظهر كتاب «فى الشعر الجاهلى»، وهنا اصطدمت السلطة بالحرية العلمية اصطدامًا عنيفًا، فلم يكن صاحب هذا الكتاب من علماء الأزهر ولا خاضعًا لهيئة كبار العلماء، ولم يكن فردًا مطلقًا من الناس، وإنما كان أستاذًا فى معهد علمى یری لنفسه الحرية المطلقة كلها فى الرأى، ويرى لنفسه السيادة فيما يدرس وما ينشر لا يحده فى ذلك إلا القانون، وهنا ظهر الفرق بين الأزهريين وغيرهم من المستنيرين فى فهم هذا النص الذى يثبت أن الإسلام دين الدولة.

فأما الشيوخ فقد زعموا أن الحكومة مكلفة لا بحماية الإسلام وحده بل حماية الدستور، لأن هذا الأستاذ قد خالف الإسلام وهو موظف يعلم أبناء المسلمين ويتقاضى أجره من أموال المسلمين، وما كان لحكومة ينص دستورها على أن الإسلام دينها الرسمى أن تسمح لأحد موظفيها بمخالفة الإسلام، وعلى ذلك طلبت الرئاسة الدينية العليا إلى الحكومة أن تفصل هذا الموظف من منصبه وتوقفه أمام القضاء وتصادر كتبه والناس جميعًا يعلمون ماذا كان من أمر الخلاف بين الجامعة والأزهر فى هذا الموضوع.

وخلاصة هذا القصص الطويل أن هذا النص الذى أثبت فى الدستور قد فرق بين المسلمين المصريين وأنشأ فى مصر قوة سياسية دينية منظمة أو كالمنظمة تزيد الرجعية وتجر مصر جرًا عنيفًا إلى الوراء، وأنشأ فى مصر خاصة وفى الشرق الإسلامى عامة هذه المسألة التى لم تكن معروفة فى الشرق الإسلامى من قبل أثناء العصر الحديث، وهى مسألة الخصومة الدينية السياسية بين العلم والدين.

ولسنا فى حاجة إلى أن نسأل أخير هذا أم شر؟

ولسنا فى حاجة أيضًا إلى أن نسأل عن طبيعة هذه الخصومة وما ستنتهى إليه غدًا أو بعد غد، إنما يكفى أن نلاحظ أن هذه الخصومة حقيقة واقعة، وأن فى مصر فريقًا من الناس يمضون من الزمن ويسايرون التطور ويريدون أن يستمتعوا وأن يستمتع غيرهم بما كفل الدستور من حرية الرأى، وأن فى مصر فريقا آخر من الناس يذكر هذه الحرية أو لا يبيعها إلا بقدر، وإذن فلابد من اتخاذ موقف منتج حاسم بإزاء هذه الخصومة بين أولئك وهؤلاء.

فما هذا الموقف وما عسى أن تكون نتائجه؟

أما إن كان المصريون يريدون أن ينتفعوا بتجارب الأمم من قبلهم وأن يختصروا الطريق إلى الرقى وأن يصلوا إلى حياتهم السياسية والاجتماعية الصالحة فى غير عنف ولا مشقة ولا اضطراب فسبيلهم إلى ذلك يسيرة واضحة يمكن أن تختصر فى كلمة واحدة وهى أن تقف السياسة من رجال العلم ورجال الدين موقف الحيدة التامة.

وأما إن كان المصريون يريدون أن يجربوا كما جربت الأمم من قبلهم وأن يسلكوا إلى حياتهم السياسية والاجتماعية الصالحة تلك الطرق الطويلة المموجة الملتوية التى تنبث فيها العقارب وتأخذها الأخطار من جوانبها، فسبيلهم إلى ذلك واضحة يسيرة يمكن أن تختصر فى كلمة واحدة، وهى أن تستغل السياسة هذه الخصومة بين العلم والدين فتعتز برجال العلم حينًا، وحينئذ تضطهد رجال الدين، وتعتز برجال الدين حينًا آخر، ويومئذ تضطهد رجال العلم، وتحتمل فى سبيل ذلك من التبعات مثل ما احتملته السياسة المسيحية حين كانت تحرق العلماء وتذيقهم الوان العذاب، لترضى رجال الدين، وحين كانت تشرد القسيسين وتهدر دماءهم، لترضى رجال العلم.

انتهى مقال طه حسين، الذى رأى فيه ما لم يره غيره، وتنبأ فيه ما لم يفطن إليه غيره، وها نحن نعانى من جذر هذا التشريع، الذى تحول بعد ذلك فى دستور ١٩٧٠ وما بعده من دساتير إلى أن الدين الرسمى للدولة هو الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع.

طه حسين كان مناقضًا تمامًا للعلمانيين الذى ينكرون المعجزات فى الدين حيث كان يرحب بها ويعتمد عليها فى الدعوة

كان طه حسين هنا يتحدث عن المبدأ، وهو ألا تكون لرجال الدين سلطة لا على الأدب ولا على الفن، و ألا يكون لها نفوذ على حرية الرأى والتعبير، لكن هذا لم يحدث ولن يحدث.

لقد حاولوا تجريد طه حسين من دينه وإسلامه لمجرد أنه وقف صلبًا عنيدًا فى مواجهة الشيوخ، دون أن يلتفتوا إلى أنه كان مسلمًا معتزًا بإسلامه، بل فى اجتهاده ما يمكننا الركون إليه من أنه كان مناقضًا تمامًا للعلمانيين الذى ينكرون المعجزات فى الدين، حيث كان يرحب بها، ويعتمد عليها فى الدعوة.

يمكننا أن نعرف ذلك من مقدمة كتابه «على هامش السيرة».

يقول طه حسين: وأنا أعلم أن قومًا سيضيقون بهذا الكتاب، لأنهم محدثون يكبرون العقل، ولا يثقون إلا به، ولا يطمئنون إلا إليه، وهم لذلك يضيقون بكثير من الأخبار والأحاديث التى لا يسيغها العقل ولا يرضاها، وهم يشكون ويلحون فى الشكوى حين يرون كلف الشعب بهذه الأخبار، وجده فى طلبها، وحرصه على قراءتها والاستماع إليها، وهم يجاهدون فى صرف الشعب عن هذه الأخبار والأحاديث، واستنقاذه من سلطانها الخطر المفسد للعقول، هؤلاء سيضيقون بهذا الكتاب بعض الشىء، لأنهم سيقرأون فيه طائفة من هذه الأخبار والأحاديث التى نصبوا أنفسهم لحربها ومحوها من نفوس الناس، وأحب أن يعلم هؤلاء الناس أن العقل ليس كل شىء، وأن للناس ملكات أخرى ليست أقل حاجة إلى الغذاء والرضا، وأن هذه الأخبار والأحاديث إذا لم يطمئن إليها العقل، ولم يرضها المنطق، ولم تستقم لها أساليب التفكير العلمى، فإن فى قلوب الناس وشعورهم وعواطفهم وخيالهم وميلهم إلى السذاجة، واستراحتهم إليها من جهد الحياة وعنائها، ما يحبب إليهم هذه الأخبار ويرغبهم فيها، ويدفعهم إلى أن يلتمسوا عندها الترفيه على النفس حين تشق عليهم الحياة، وفرق عظيم بين من يتحدث بهذه الأخبار إلى العقل على أنها حقائق يقرها العلم وتستقيم لها مناهج البحث، ومن يقدمها إلى القلب والشعور، على أنها مثيرة لعواطف الخير، صارفة عن بواعث الشر، معينة على إنفاق الوقت واحتمال وتكاليف العيش.

ويضيف: وأحب أن يعلم الناس أيضًا أنى وسعت على نفسى فى القصص، ومنحتها من الحرية فى رواية الأخبار واختراع الحديث ما لم أجد به بأسًا، إلا حين تتصل الأحاديث والأخبار بشخص النبى، أو بنحو من أنحاء الدين، فإنى لم أبح لنفسى فى ذلك حرية ولا سعًة، وإنما التزمت ما التزمه المتقدمون من أصحاب السيرة والحديث ورجال الرواية وعلماء الدين.

لم تكن هذه مجرد فكرة عابرة كتبها طه حسين فى مقدمة «على هامش السيرة»، ولكنه دخل فى معركة صحفية للتأكيد عليها.

ففى أغسطس من العام ١٩٣٤ نشر وزير الأوقاف محمد نجيب الغرابلى بيانًا فى الصحف قال فيه: إن الصيغ التى وضعت للمولد النبوى صيغ قديمة كانت تتفق فى روحها وأسلوبها وألفاظها مع العصور التى وضعت فيها، ولكنها لا تتفق مع العصور الحالية، وأنها حشيت بقصص ضعيفة السند لا تصور المعروف من مولد الرسول وحياته فى صورته الصحيحة.

ودعا الوزير أهل العلم إلى وضع صيغة جديدة للموالد يراعى فيها أولًا تحرى الأخبار الصحيحة الثابتة عن مولد الرسول وحياته، وثانيًا اتفاق الصيغة فى روحها وأسلوبها مع العصر الحاضر.

ووعد الوزير بتقديم مائة جنيه لمن يقدم أفضل صيغة للمولد النبوى.

قوبل بيان الوزير بالترحيب من الهيئات التعليمية والأدبية.

لكن طه حسين لم يكن من بينهم.

كتب فى جريدة الوادى فى أول أغسطس ١٩٣٤ يقول: إن الموالد بصيغتها الحالية تثير العاطفة وترضى الذوق، ومن الأصلح ألا يحرم الناس من خيال لا يخالف الدين، ولا يفسد على الناس أمرًا من أموره.

وقال: وأى بأس على المسلمين فى أن تتحدث إليهم قصص بهذه الأحاديث الحلوة العذبة، فتنبئهم بأن الطير والوحش كانت تختصم بعد مولد النبى، كلها يريد أن يكفله، ولكنها ردت هذا لأن القضاء سبق بأن رضاع النبى سيكون إلى حليمة السعدية، وأى بأس على المسلمين فى أن يسمعوا أن الجن والإنس والحيوان والنجوم بشرت بمولد النبى، وأن الشجر أورق لمولده، وأن الروض ازدهى لمقدمه، وأن السماء دنت من الأرض حين مس الأرض جسمه الكريم؟ وأى بأس على المسلمين فى أن يسمعوا أن نفرًا من الملائكة أقبلوا إلى النبى وهو طفل يلعب فأضجعوه وشقوا عن قلبه وغسلوه حتى طهروه، ثم ردوه كما كان وأقاموه لم يصبه مكروه؟

يزيد طه وجهة نظره وضوحًا، فيقول: لم تصح الأحاديث بشىء من هذا، ولكن الناس يحبون أن يسمعوه، ويروا فى التحدث به والاستماع إليه تمجيدًا للنبى لا بأس به ولا جناح فيه، ويُحدث المسلمون المسلمين بها، ويستمعون لها منذ أكثر من اثنى عشر قرنًا لم يفسد لذلك ذوقهم ولم يضعف إيمانهم.

وبحسم يلخص العميد فكرته بقوله: إن من فاحش الخطأ أن يضيق على الجماهير حتى فى القصص البريئة، ومن فساد الذوق ألا يباح للجماعات إلا الحق الذى لا حظ للخيال فيه، ومن سوء العناية بالدين أن يكف الخيال عن تأييد الدين.

هذه المعانى تجعلنى أتشكك فى دقة ما رواه حسين أحمد أمين عن طه حسين فى مسألة كتاباته فى الإسلاميات.

كان حسين يعرف طه جيدًا، فهو صديق لوالده الكاتب والمفكر الكبير أحمد أمين، وقد التقاه مرتين.

المرة الأولى كانت فى ١١ أبريل ١٩٥٨، وقال طه لحسين: لقد ناضلنا طويلًا نحن الرعيل الأول من الكتاب المصريين المحدثين فى سبيل حرية التعبير عن الرأى، ومع ذلك فإن بعض الأدباء الشبان اليوم يتهمون العقاد وهيكل وطه حسين ساخرين بأننا انغمسنا فى حقبة الثلاثينيات فى موجة من التدين والدروشة، إذ يرون العقاد عاكفًا على كتابة العبقريات، وهيكل على كتابة حياة محمد وكبار الصحابة، وأنا على كتابة على هامش السيرة، غير أننا إنما كنا نكتب كتب سير النبى والصحابة لنعبر فيها عن آرائنا المرفوضة من السلطات فى الديمقراطية والنظم الاجتماعية السائدة، لا حبًا فى الصحابة.

لا يهمنى هنا إذا كان طه حسين فعل ما فعله فى إسلامياته من منطلق حبه للصحابة أو كان ذلك مجرد وسيلة ليمرر بها أفكاره، لكن كواليس التأليف فى الإسلاميات لا يمكن أن تجعلنى أقر حسين على ما نقله عن طه حسين، خاصًة أنه كان أحيانًا يتحدث وكأنه ند للعميد، وهو ما يظهر فى اللقاء الثانى بينهما.

فى ١٥ مارس عام ١٩٦٩، دار بينهما الحوار التالى:

طه: ماذا تفعل الآن؟

حسين: أكتب مسرحية عن الصراع بين على ومعاوية؟

طه: من أى زاوية؟

حسين: من زاوية مثالية على التى أعجزته عن فهم احتياجات العصر ورجاله، وإدراك معاوية لهذه الاحتياجات التى كانت قد تغيرت عما كانت عليه وقت الرسول.

طه: صلى الله عليه وسلم.. أمتعاطف أنت إذن مع معاوية؟

حسين: هو المثل الأعلى عندى؟

طه: يا بختك.

حسين: ماذا تعنى.

طه: لأنى أكره معاوية هذا كراهة التحريم، إنسان منافق مارق من الدين، يعصى الرسول عليه الصلاة والسلام فى جرأة وقحة، ويلحق زيادًا مجهول النسب بأبيه أبى سفيان لمجرد رغبته فى أن يوثق صلة هذا الوالى بنفسه وبأسرته، مخالفًا بعمله هذا نص الحديث النبوى: الولد للفراش وللعاهر الحجر، كيف يمكننى أو يمكنك التعاطف معه، بل اعتبارك إياه مثلك الأعلى؟

حسين: بيد أن زياد هذا أثبت بعد هذا أنه من أهم الولاة وأعظم الإداريين فى تاريخ الإسلام، وأسدى إلى دولته أروع الخدمات.

طه: لا تهمنى خدماته فى شىء، هو ابن زانية ما كان لحبيبك معاوية أن يوليه أمرًا من أمور المسلمين.

لم يكن طه حسين كاتبًا عابرًا فى الإسلاميات إذن، وقد يكون حسين أمين فعل ذلك حتى يقلل من شأن ما فعله العميد ورفاقه طه حسين ومحمد حسين هيكل، لصالح مشروع والده الذى أخلص فيه لإعادة قراءة وكتابة التاريخ الإسلامى.

من بين ما قدمه طه حسين ولا يلتفت إليه كثيرون أنه لم يكن يهتم بالتعليم الدينى الإسلامى فقط، ولكنه اهتم كذلك بالتعليم الدينى المسيحى، وأعتقد أنه فعل ذلك سعيًا وراء وحدة الأمة وتماسكها.

يتحدث كثيرون عن كتابه الرائد «مستقبل الثقافة فى مصر».

فى هذا الكتاب تطرق طه حسين إلى التعليم المسيحى فى مصر فى ذلك الوقت فى العام ١٩٣٨ وقدم بين يديه رؤية تجديدية هائلة، ورغم أن الزمن تجاوز هذه الرؤية بدرجة كبيرة، وتحقق مما قاله طه الكثير، إلا أننى أضع أمامكم ما قاله العميد عن تجديد التعليم الدينى المسيحى، اعترافًا بفضله، وتأكيدًا على أن هذا المفكر العملاق كان تنويريًا حقيقيًا، يدخل أعتى المعارك ويفتح أشد الملفات حرجًا، فقط من أجل أن يحيا الإنسان حياة لائقة.

تحت عنوان «التعليم الدينى للأقباط» يكتب طه حسين.

إعداد رجال الدين المسيحى لإخواننا الأقباط محتاج إلى عناية خاصة من الدولة، ومن الأقباط أنفسهم، لأسباب طبيعية يسيرة أيضًا، فإن الأقباط مصريون يؤدون الواجبات الوطنية كاملة كما يؤديها المسلمون، ويستمتعون بالحقوق الوطنية كاملة كما يستمتع بها المسلمون، ولهم على الدولة التى يؤدون إليها الضرائب وعلى الوطن الذى يذودون عنه ويشاركون فى العناية بمرافقه ما للمسلمين من الحق فى العناية بتعليمهم وتقويمهم وتثقيفهم على أحسن وجه وأكمله.

وما نظن أن أحدًا يستطيع أن ينكر ذلك أو يجادل فيه بل ما نظن أن أحدًا أنكر ذلك أو جادل فيه، وقد قرر الدستور المصرى الذى نؤمن به جميعًا أن المصريين سواء فى الحقوق والواجبات، لم يفرق فى هذه المساواة بين المسلمين وغير المسلمين، وإذا كنا قد لاحظنا فيما مضى من هذا الحديث أن الظروف المصرية لا تسمح فى هذه الأيام ولا ينتظر أن تسمح فى المستقبل القريب بإعفاء الدولة من العناية بالتعليم الدينى فى بعض مراحل التعليم، فإننا لم نلحظ ذلك بالقياس إلى المسلمين وحدهم وإنما لاحظناه بالقياس إليهم وإلى غيرهم من أبناء مصر، وما دام القيام بالواجبات الوطنية هو مدار الاستمتاع بالحقوق الوطنية وجودًا وعدمًا كما يقول الفقهاء، وما دام الأقباط يستوون مع غيرهم فى أداء الواجبات الوطنية بغير استثناء، فلا بد من أن يساووهم فى الاستمتاع بالحقوق الوطنية بغير استثناء أيضًا، والتعليم من هذه الحقوق، فلا بد إذن من أن يشترك المصريون جميعًا فيما يمكن أن يشتركوا فيه من مقومات الوحدة الوطنية، ولا بد إذن من أن تنفرد طوائفهم الدينية بما لا بد من أن تنفرد به من التعليم الدينى الخالص.

ولست أرى بأسًا بهذا النوع من الانفراد والافتراق، فهو لا يمس الوحدة الوطنية ولا يعرضها لخطر ما، ولعله يعين على تقويتها وتذكية جذوتها.

ولعل الاختلاف بين المسلمين والأقباط فى الدين أن يكون أشبه بهذا الاختلاف الذى يكون بين الأنغام الموسيقية فهو لا يفسد وحدة اللحن، وإنما يقويها ويذكيها، ويمنحها بهجة وجمالًا، وما أريد أن أدخل فى تفصيل التعليم الدينى للأقباط فى بعض مراحل التعليم كيف يكون وعلى أى نحو ينظم، فهذا شىء تستطيع الدولة أن تنتهى به إلى غايته مستشيرة فى ذلك القادرين على أن يشيروا عليها فيه من المثقفين المدنيين والدينيين بين الأقباط أنفسهم.

وإنما أريد أن أصل إلى وجوب العناية بالإعداد الصالح لرجال الدين المسيحيين، فهم سيتصلون بالصبية والشباب من الأقباط يعلمونهم دينهم ويفقهونهم فيه، فلا بد من أن تتحقق الملاءمة بينهم وبين المعلمين المدنيين لتحقيق الملاءمة بين الثقافة الدينية التى يحملونها إلى هؤلاء الصبية والثقافة المدنية التى يحملها إليهم المعلمون المدنيون، وحتى يعصم الصبية من التناقض الشنيع الذى يكون بين ما يلقيه إليهم المعلم وما يلقيه إليهم القسيس إن وكل هذا التعليم إلى القسيسين، والقسيسون بعد هذا سيتصلون بطبقات الطائفة القبطية على اختلاف مراكزها الاجتماعية وعلى اختلاف حظوظها من الثقافة، واتصال القسيسين بالمؤمنين من الأقباط أشد من اتصال رجال الدين بطبقات المسلمين كما هو معروف.

فلا بد إذن من أن يثقف هؤلاء القسيسون تثقيفًا ملائمًا للحياة الحديثة وللعصر الحديث، حتى لا يحملوا إلى الناس باسم الدين ثقافة تضطرهم إلى الحيرة والاضطراب والعجز عن احتمال أعباء الحياة المدنية.

والكنيسة القبطية مجد مصرى قديم، ومقوم من مقومات الوطن المصرى، فلا بد من أن يكون مجدها الحديث ملائمًا لمجدها القديم، ولا ينبغى أن نخلى بين رجالها وبين هذه المحافظة الخاطئة التى قد تغض من هذا المجد وتضع من قدره، وما ينبغى أن نقارن بين رجال الكنيسة القبطية ورجال الكنائس الأخرى فنرى هذه الفروق التى أقل ما توصف به أنها لا تلائم الكرامة المصرية ولا ينبغى أن يرضى عنها المصريون.

وكما أن الأزهر مصدر الثقافة للعالم الإسلامى فينبغى أن تصدر عنه لهذا العالم ثقافة تلائم حاجاته الحديثة، فالكنيسة القبطية مصدر الثقافة الدينية لأوطان أخرى غير مصر فيجب أن تصدر لهذه الأوطان ثقافة دينية تلائم حاجاتها الحديثة أيضًا.

ونتيجة هذا كله أن الدولة المصرية والكنيسة القبطية يجب أن تتعاونا على إصلاح التعليم الدينى المسيحى وتنظيم المعاهد التى تخرج القسيسين والرهبان، والملاءمة بين هذه المعاهد الدينية الخالصة ومعاهد التعليم المدنى بحيث تفتح لطلاب المعاهد الدينية المسيحية أبواب الحياة المدنية إن أرادوا أن ينهضوا بأعبائها كما طلبنا ذلك بالقياس إلى الأزهر والأزهريين.

ولا بد من أن أصارح المثقفين من الأقباط بأنهم مقصرون أشد التقصير فى ذات تعليمهم الدينى وبأن كل شىء يمكن أن يفهم إلا هذا الفرق الشنيع بينهم وبين قسيسيهم ورهبانهم فى الثقافة، ولقد دعتنى الظروف الحسنة والسيئة كما تدعو غيرى من المصريين إلى مشاركة بعض الأصدقاء من الأقباط فيما يلم بهم من الخير والشر وشهود بعض حفلاتهم الدينية فى الكنائس وفى الفنادق وفى الدور، فلست أدرى كيف أصف هذا الألم الذى يثيره فى نفسى الاستماع لصلواتهم يتلونها فى لغة عربية محطمة أقل ما توصف به أنها لا تلائم كرامة الدين مهما يكن، ولا تلائم ما ينبغى للمصريين جميعًا من الثقافة اللغوية، ولقد عجزت أحيانًا عن مقاومة هذا الضيق فصارحت به بعض كبار الأقباط وألححت عليهم فى وجوب العناية بالترجمة الصحيحة النقية لكتبهم المقدسة إلى اللغة العربية وفى تعويد القسيسين النطق الصحيح النقى بهذه اللغة.

فليست اللغة العربية لغة المسلمين وحدهم ولكنها لغة الذين يتكلمونها مهما تختلف أديانهم، وما دام الأقباط مصريين وما دامت اللغة العربية مقومًا من مقومات الوحدة المصرية والوطن المصرى فلا بد من أن يتثقف بها رجال الدين من الأقباط كما يتثقف بها رجال الدين من المسلمين، وأنا أعلم أن اللغة العربية ليست هى اللغة الأولى للتوراة والإنجيل ولكنى أعلم أن الإنجليزية والفرنسية والألمانية ليست هى اللغات الأولى للتوراة والإنجيل ومع ذلك فالتوراة والإنجيل قد ترجما إلى هذه اللغات تراجم لا أقول إنها صحيحة فحسب، بل أقول إنها رائعة أيضًا، بل أنا أعلم أن النص الأول للتوراة والإنجيل لم يكن لاتينيًا ولا يونانيًا، ومع ذلك فترجمته إلى هاتين اللغتين لا غبار عليها، وجملة القول إن هناك أمرين لا بد من أن يستقرا فى نفوس المصريين جميعًا.

أحدهما: أن الأقباط مصريون فيجب أن يثقفوا فى أمر دينهم ودنياهم كما يتثقف المصريون.

والثانى: أن اللغة العربية هى اللغة الوطنية لمصر فيجب أن يكون حظ الأقباط من إجادتها وإتقان العلم بها والقدرة على استعمالها كحظ غيرهم من المصريين.

لقد دفع طه حسين ثمن ما أقدم عليه، وهو ما جعله خالدًا وعابرًا للعصور لا يخفت بريقه ولا يتبدد أثره أبدًا، وعندما بحثت فيما كُتب عنه لم أجد ما يلخص مشروعه وتجربته أكثر من رؤية صاغها الدكتور محمود إسماعيل بعنوان «طه حسين سارق النار».

يقول: قيمة طه حسين فى حياتنا الثقافية ليست فقط فى كونه مفكرًا بارزًا ضرب بسهم وافر فى إثراء ميدان الإنسانيات بأعمال مبتكرة ودراسات موسوعية متنوعة المناحى، بل تتجلى هذه القيمة باعتباره داعية تنوير وصاحب رسالة تسعى إلى وضع حياتنا الثقافية برمتها على المسار الصحيح، ومن هذه الزاوية نعتبره امتدادًا طبيعيًا ومنطقيًا لرواد التنوير من أمثال الطهطاوى ومحمد عبده، فقد ناضل من أجل رسالة قوامها تبديد الفكر الغيبى وبعث الجوانب الوضاءة فى التراث العربى وإحكام الصلة بينها وبين الفكر الليبرالى الغربى.

فى النهاية عندما تستعرض تاريخ طه حسين ستكتشف أنه صاحب مشروع فكرى مكتمل.

حاول هو أن يلخص نفسه بعبارته الخالدة التى قالها فى أحد البرامج التليفزيونية: لم أكن أتمنى فى حياتى إلا أن أكون أديبًا يقرأه الناس ويسمعون له إذا قال.

لقد تحقق هذا لطه حسين تمامًا، كتب فى الأدب والنقد والترجمة والرواية والتاريخ والسيرة، وتفاعل مع مجتمعه كما لم يتفاعل أحد من قبله أو من بعده، ولذلك أصبح ما هو عليه الآن، فرغم مرور كل هذه السنوات على وفاته إلا أنه لا يزال باقيًا.. وسيظل.