اجتهادات اليسارى المزعوم.. خريطة عبدالرحمن الشرقاوى لإصلاح الفكر الدينى

- مستشار لأحد الملوك العرب قال: الشرقاوى حوّل سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم إلى ماركس

- كان الشيخ محمد الغزالى رأس حربة فى تكفير عبدالرحمن الشرقاوى على خلفية كتابه «على إمام المتقين»

- لقد تعامل الشرقاوى مع الحياة برؤية نقدية لكنه لم يكن يساريًا أو يمينيًا

- قضية التجديد عند عبدالرحمن الشرقاوى تبدأ وتنتهى مِن عند مَن يشتغلون بالدين

- دعا علماء الإسلام إلى أن يفتحوا آفاق نفسيتهم وآفاق عقليتهم

- رأى أن قضية التكفير خطيرة وجديرة بأن تعالج بشكل جدّى ويومى ويدخل إليها مدخلًا مختلفًا

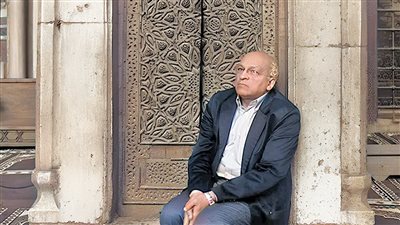

على خريطة الكتابات التى سطرها علمانيون لإصلاح الفكر الدينى لا يمكن لنا أن نتغافل ما قدمه الكاتب والمفكر الكبير عبدالرحمن الشرقاوى.

يحمل الشرقاوى المولود فى 10 نوفمبر 1920 والمتوفى فى العام 1987 على كتفيه توصيفات عديدة، فهو شاعر وروائى وصحفى وباحث متميز فى التراث وكاتب سيرة غيرية مبدع، وقبل ذلك وبعده سياسى مرموق، ورغم تعدد التوصيفات والإسهامات فى مجالات الإبداع المختلفة إلا أنه فى النهاية يتبدى لى مفكرًا من أجل الإنسانية.

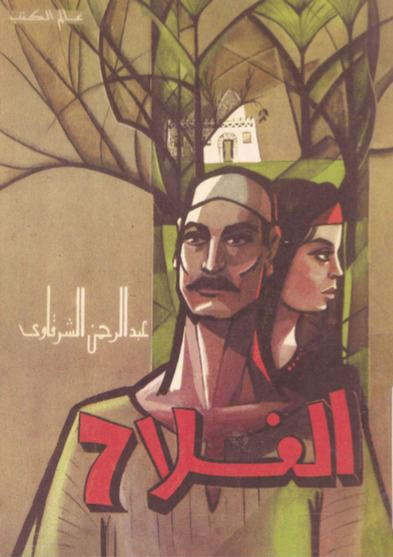

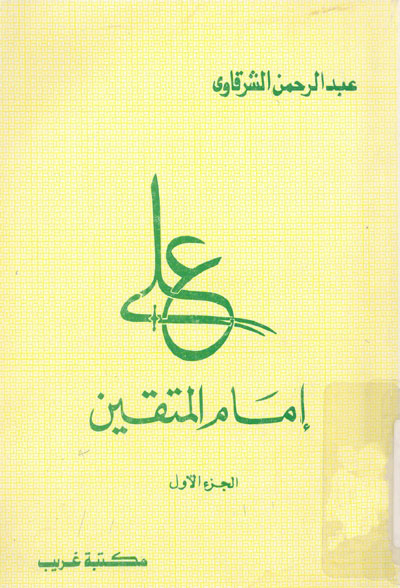

فى مجال الكتابات الإسلامية نقابل عنده عددًا من الكتب المهمة التى صار بعضها علامة مميزة فى تراثنا الفكرى، منها «محمد رسول الحرية»، «أئمة الفقه التسعة»، «على إمام المتقين»، «ابن تيمية الفقيه المعذب»، «الفاروق عمر بن الخطاب»، «قراءات فى الفكر الإسلامى»، وكان آخر كتبه هو «الصديق أول الخلفاء» الذى كان قد أعده وصدر بعد وفاته.

وكما لكل كاتب منهج، فقد كان للشرقاوى منهجه فى كتاباته الإسلامية، وهدفه منها الذى حدده بوضوح وانطلق إليه بشجاعة وجرأة، جرت عليه العديد من المعارك، التى اتهم فى بعضها بالكفر والإلحاد، بل تم وصمه بأنه كاتب شيوعى يسعى إلى هدم الإسلام.

لكن قبل أن نحدد ملامح منهج الشرقاوى أعتقد أنه من الضرورى أن نبحث عن معالم الدين فى حياته.

سنفعل ذلك معتمدين على ما قاله ودوّنه فى أحاديثه وكتاباته وما قاله عنه الآخرون.

فى حواره المطول الذى أجراه معه مصطفى عبدالغنى، ونشره فى كتابه «اعترافات عبدالرحمن الشرقاوى» وصدر عن المجلس الأعلى للثقافة يقول كاتبنا الكبير: فى مقتبل حياتى عرفت العلم وتعلمته، عرفت آيات قرآنية كثيرة وحفظتها، لم يكن الكُتاب الذى تعلمت فيه مثل كُتاب الدكتور طه حسين، بل كان عبارة عن زاوية صغيرة ملحقة بالمسجد، وكان شيخ هذا الكُتاب طيبًا وديعًا وليس كشيخ طه حسين قاسيًا شديدًا على طلابه.

دخل عبدالرحمن المدرسة الإلزامية فى قريته «الدلاتون» مركز شبين الكوم بالمنوفية، وفيها تعلم العلوم الدينية الأولية، فحفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، وحين كان يعود إلى المنزل كل يوم يجد والده فى انتظاره، ليراجع معه ما حفظه من آيات القرآن ويشرحها له.

يخبرنا الشرقاوى عن والده: كان أبى مالكًا صغيرًا من الملاك الزراعيين، درس فى الأزهر، وكان حلمه أن ينهى دراسته به، غير أن الظروف لم تساعده على إتمامها، لأن والده استبقاه فى القرية ليساعده، إذ كان المرض والشيخوخة قد نالا منه، مما حال بينه وبين تحمل مسئولية الزراعة فتركها لأبى، الذى كان أهم ما يميزه اهتمامه الشديد بتعليمنا القيم الدينية، إذ كان يربط التعليم دائمًا بالقيم الدينية.

فى بيت عبدالرحمن الشرقاوى توافرت كتب كثيرة من بين أمهات الكتب التى كان والده يحرص على اقتنائها، وإلى جانب كتب التراث التى قرأها عبدالرحمن فإنه قرأ أيضًا الصحف التى كان يشتريها والده ومنها صحف كوكب الشرق والجهاد والمصرى والمقطم والبلاغ.

يقول الشرقاوى: كان من نتيجة هذا المناخ الإسهام كثيرًا فى تنمية احساسى الثقافى والسياسى والثورى منذ نعومة أظفارى.

تأثير الوالدين كان طاغيًا، وهو ما نراه فى حديث الشرقاوى فى برنامج «شاهد على العصر» مع عمر بطيشة على إذاعة البرنامج العام- أذيعت الحلقة فى العام 1984.

كان عمر بطيشة يحاول تصنيف عبدالرحمن الشرقاوى، قال له إنه هناك من يرى أنه صوفى، وهناك من يرى أنه يسارى، فكيف يرى هو نفسه؟

أجاب الشرقاوى: يقولون عنى مرة متصوفًا، ويقولون عنى مرة أننى يسارى، والحقيقة أن مسألة التزام مبدأ معين لا يعنينى، ما يعنينى أننى ملتزم بشىء واحد منذ وعيت الحياة، وهو أننى ملتزم بالتربية التى أخذنى بها والدى ووالدتى، خاصة أن أبى كان متدينًا، وهو الذى أهديت له كتابى «محمد رسول الحرية»، فوالدى غرس فى قلبى منذ وعيت حب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ووالدتى أيضًا غرست فى قلبى حب على والحسين رضى الله عنهما.

الشيخ محمد أبوزهرة كان صاحب التقرير الذى تعرّض بسببه كتاب «محمد رسول الحرية» للمنع والمصادرة والتشهير

فى إهدائه كتابه «محمد رسول الحرية» لوالده، قال الشرقاوى: إلى ذكرى أبى الذى غرس فى قلبى منذ الطفولة حب محمد.

زرع الوالدان فى قلب عبدالرحمن إذن حب الرسول وآل بيته، ولم يكن يجد لذلك سببًا خاصًا، لكنه كان يميل إلى أن المصريين بطبيعتهم يحبون آل البيت، والمصرى قد لا يعرف معنى شيعى أو سُنى، ولا يهتم بخلاف المذاهب، فلو سألت شخصًا: هل تصلى على المذهب المالكى أم الحنبلى أم الشافعى أم الحنفى؟ فإنه يقول لك: أنا لا أعرف هذه التفريعات.. أنا مسلم وحسب.

كان عبدالرحمن الشرقاوى كذلك.. مسلم وحسب.

انتقل عبدالرحمن الشرقاوى إلى القاهرة، لكنه كان يعود ليقضى الإجازة الصيفية فى قريته.

يقول: كنت أقضى الإجازة دائمًا فى القراءة والمناقشات حيث كانت المجالس العلمية تضم أبى وأصدقاءه من خريجى دار العلوم والأزهر، وهذه المجالس كانت تعقد بشكل دورى، وكانت تتميز بمناقشات واستفسارات شتى فى اللغة وعلومها وآدابها، فضلًا عن الدين.

فتحت القاهرة لعبدالرحمن الشرقاوى عالمًا جديدًا وواسعًا من الاحتكاك بكتب التراث.

يقول: كانت الكتب زهيدة الثمن، وكانت كتب التراث العربى كثيرة، وكنت فى القرية قد نهلت من السير، ولا سيما الشعبية مثل عنترة وأبوزيد الهلالى وسيف بن ذى يزن، وفى الطفولة حفظت شعر عنترة بن شداد كله وهو ما دفعنى إلى حفظ الشعر الجاهلى لا سيما المعلقات، وفى العاصمة تعرفت على ألوان أخرى من كتب التراث العربى.

عرف الشرقاوى الجاحظ والأغانى لأبى فرج الأصفهانى، وتعرف على ألوان أخرى من الشعر حتى العصر العباسى، وحفظ مختارات البارودى وأبى تمام، وفى الوقت نفسه تعرف على أشكال كثيرة من الكتابات الغربية، ومارس الترجمة من بعضها، وقرأ كل أعمال شكسبير المترجمة إلى اللغة العربية، ثم عاد وقرأها باللغة الإنجليزية عندما كان طالبًا فى كلية الحقوق.

درس الشرقاوى فى كلية الحقوق، لكن لم تفُته محاضرة واحدة من محاضرات كلية الآداب.

يقول الشرقاوى: عرفت أساتذة أجلاء، ومن بين من تأثرت بهم كل من طه حسين وأحمد أمين ومصطفى عبدالرازق وكان يدرس الفلسفة الإسلامية، ومصطفى زيادة وشفيق غربال فى التاريخ، هذا غير أساتذة الشعر والدراما، لقد كنت أولّى الآداب أهمية أكثر من القانون، حتى إذا ما كنت فى السنة الرابعة فوجئت بحلول موعد الامتحان الذى لم أكن قد أعددت له شيئًا قط، وكانت النتيجة الطبيعية هى الرسوب فى الليسانس.

يؤكد هذه الواقعة شقيقه عبدالمنعم الشرقاوى المحامى الذى تحدث إلى الكاتب إبراهيم عبدالعزيز، الذى قدم تحقيقًا مهمًا رسم من خلاله صورة كاملة لعبدالرحمن الشرقاوى من على لسان أسرته وأصدقائه.

يقول عبدالمنعم: وعندما دخل كلية الحقوق كطالب منتظم، كان فى نفس الوقت يواظب على الدراسة بكلية الآداب كطالب هاو للآداب ودراساتها، لدرجة أن صديقه عبدالمنعم الصاوى سأله: لماذا لم تدخل الامتحانات؟ فقد كان يظنه أحد طلبة الآداب لالتزامه فى المحاضرات.

ويسأل مصطفى عبدالغنى الشرقاوى عن ترتيب المؤثرات الثقافية الأولى فى فكره؟

فيجيبه: القرآن الكريم أولًا، والحديث النبوى ونهج البلاغة للإمام على ثانيًا، ثم الجاحظ وكتبه ثالثًا، ورابعًا أبوالفرج الأصفهانى وكتابه الموسوعى الأغانى، ثم خامسًا الشعراء العرب منذ العصر الجاهلى حتى العصر العباسى والشعراء الذين دافعوا عن الحرية والعدل.

ينكر عبدالرحمن الشرقاوى إذن أن يكون يساريًا، وبالتبعية فهو أبعد ما يكون عن الانتماء للشيوعية، لكن لماذا لحقت به هذه الاتهامات؟

قد يكون تاريخ عبدالرحمن الشرقاوى السياسى هو من دفع البعض للاعتقاد بأنه كان شيوعيًا، لكنه يبدد هذه الفكرة، عندما يستعرض ما جرى حول الادعاء بأنه كان عضوًا فى تنظيم «حدتو» الشيوعى.

يقول عبدالرحمن: مَن يقل هذا يخطئ فى التاريخ المصرى، فقد كنا مجموعة من الشباب التقدمى، ومعظمنا له ميول أدبية اشتراكية، وكنا نمارس هذه الميول خلال النشاط الثقافى سواء فى لجنة «نشر الثقافة الجديدة» أو جماعة «الفجر الجديد»، وأذكر منهم سعيد خيال وسعد لبيب ونعمان عاشور وعلى الراعى وإبراهيم عبدالحليم وعمر رشدى.

فى هذه الفترة لم يجد عبدالرحمن الشرقاوى صعوبة فى التعامل مع أى من ممثلى الحركة اليسارية أو الشيوعية.

يقول عن ذلك: لم أجد مشكلة فى التعامل مع التيار الشيوعى فى البنية المصرية بشرط أن يعمل ممثلو هذا التيار أو ذاك فى النور ووسط الجماهير العريضة، وهذا هو السبب الذى دفعنى لأكتب فى هذه المجلات أو تلك الجماعات الثقافية التى تنتمى لتيار اليسار فى الأربعينيات، ولكن الشىء المؤكد وفى جميع الحالات أننى لم أنتمِ قط إلى أى تيار منها ككادر سياسى، ولم أنتمِ إلى تيار بشكل تنظيمى، وقد يكون هذا أو ذاك من أصدقائى منتميًا لمنظمة يسارية، لكننى لا أعرف.

قال عن رسالته فى الحياة: دعوتى أن نُعمل العقل وأن ننظر إلى الإسلام بعمق وصفاء وطهر لمواجهة احتياجات العصر ونفعل ذلك ونحن على يقين بأننا لسنا فى حاجة إلى شىء غير ما فى الإسلام من مبادئ

هذا الاعتراف من عبدالرحمن قابله تأكيد من الكاتب الصحفى الكبير صلاح حافظ، الذى كان معروفًا بانتمائه إلى التنظيمات الشيوعية.

قال صلاح: أذكر مرة اختلفت مع عبدالرحمن الشرقاوى، كان له موقف سياسى معين، وكنت ضد هذا الموقف، ونحن كلانا فى نفس التنظيم، فهاجمته وهاجمنى، فصرنا نحن الاثنين متعبين للحزب.

رد الشرقاوى على ما كتبه صلاح، قال: ربما اختلط الأمر على صلاح حافظ، لأنه كانت هناك فترة فى تاريخ مصر، كانت فيها تنظيمات سياسية سرية كثيرة، وكانت بهذه التنظيمات واجهات علنية، هى الواجهات الثقافية، كنت أحيانًا لا أعلم من وراء هذه الواجهات العلنية سواء من الأشخاص أو من الهيئات، لا يهمنى ولا يعنينى، إن أى تنظيم له واجهة ثقافية لم أتردد فى الاشتراك فيه لأعمل من خلاله، والذى يحكى عنه صلاح كان خلافًا بيننا فى وقت كنا أنا وهو فى لجنة ثقافية واحدة دون أن أعرف مكتبها السرى، وفى بعض الفترات كنت أشارك فى جمع التبرعات لحالات إنسانية مثلًا، وكنت أشارك فى هذه التبرعات لوجه الثقافة فقط، لكن أؤكد أن كل نشاطى لم يجاوز النشاط الثقافى العلنى بهذا التنظيم أو ذاك، وكل ما يهمنى هو الوجه التقدمى الذى يدفعنى إلى العمل من خلاله.

يمكننا أن نصنف عبدالرحمن الشرقاوى على أنه كان تقدميًا، كان يميل هو إلى توصيف نفسه بذلك، ويشرح لنا هو دلالة كونه تقدميًا.

يقول: كلمة التقدمى فى ذلك الزمان كانت تعنى المواطن من ذوى الميول الاشتراكية، وهذا المواطن هو مناضل اشتراكى وطنى يناضل للتحرير الوطنى وتحرير اقتصاده وثقافته ومجتمعه، وهو مواطن أيضًا يهتم بنشر التراث العالمى مصريًا كان أو إسلاميًا أو إفريقيًا أو عربيًا، وهو أيضًا المواطن المؤمن بالكفاح الوطنى الديمقراطى للتحرر من نير الاستعمار أو التخلف أو القهر.. ولم يكن أمامنا غير أن نسلك هذا المسلك التقدمى الذى كان يعنى تحرير الإنسان.

كان الشرقاوى حاسمًا فى وضع نفسه فى المساحة التى حددها.

فى كتابه «الشرقاوى متمردًا»، سأله مصطفى عبدالغنى: أين تضع نفسك فى خاطرة التصنيفات المألوفة: يمين... يسار... تقدمى... ماركسى... وسط... إلى غير ذلك؟

أجاب الشرقاوى بما يمكن أن يلخص لنا أمره كله.

قال: أنا ضد مثل هذه التصنيفات، وأنا موقفى يتحدد فى انحيازى للحق والحرية والشعب، يتحدد أكثر بالانحياز الواضح والصريح إلى هذا المعسكر الأخير.. الشعب، وإذ أردت التوقف عند التفكير الذى يتخذ سمة دينية، فإننى أقول: إن الفكر الحقيقى يجب أن يكون دائمًا لتحقيق الهدف الأسمى، وهذا الهدف الأسمى لا يخرج بأى حال عن تكوين مجتمع فاضل.

ورغم هذا الدفاع الواثق من عبدالرحمن الشرقاوى عن نفسه، إلا أن تهمة الشيوعية التصقت به بعد كتابه «محمد رسول الحرية» الذى صدر فى العام ١٩٦٢.

فقد تلقاه أحد مستشارى أحد الملوك العرب وقال: إن عبدالرحمن الشرقاوى حوّل الإسلام إلى ماركسية، حوّل سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- إلى ماركس.

كانت الهجمة على الكتاب عنيفة، وكان طبيعيًا أن يصل صداها إلى الرئيس عبدالناصر، ولم يكن الشرقاوى بعيدًا عن إحداث هذا الصدى عنده، فعندما صدر أمر بمصادرة كتابه أرسل تليغرافًا إلى الرئيس عبدالناصر يقول له فيه نصًا: إن تسجننى فى السجن الحربى أهون علىّ من منع مثل هذا الكتاب من النشر.

أزاح عبدالناصر كل التقارير التى أتته عن الكتاب، وسأل شيخ الأزهر وقتها الإمام محمود شلتوت عن رأيه فى الكتاب، فأكد إعجابه به وبمنهج كاتبه، فساند عبدالناصر الكتاب وأمر بإزالة أى عوائق أمام تداوله.

اللعنة التى طاردت «محمد رسول الحرية» كان سببها الشيخ محمد أبوزهرة.

كان أبوزهرة صاحب التقرير الذى تعرض بسببه كتاب الشرقاوى للمنع والمصادرة والتشهير والتكفير واللعنة.

التقرير لم يكن فكريًا اكتفى بنشره، ولكنه تقدم به إلى المسئولين فى أجهزة الدولة المختلفة، بما يعنى أنه كان يقصد مواجهة الكتاب بطريقة أمنية، مستجيبًا لمن كانوا يدعون إلى إحراقه وإعدام صاحبه.

ظل تقرير محمد أبوزهرة سريًا، حتى العام ١٩٧٥، عندما نشرته مجلة «الاعتصام» وهى مجلة كانت تصدرها جماعة الإخوان المسلمين، فأصبح السر أمرًا يتداوله الناس، ويبدو أن أبوزهرة هو من خطط لنشر التقرير ربما باعتباره نوعًا من الجهاد فى سبيل الله، فقام بتسريبه إلى أحد أعضاء جماعة الإخوان وهو محمد نعيم الذى أوصله إلى مجلة الاعتصام.

لم أطلع على التقرير فى مجلة الاعتصام، قرأت تفاصيله فى كتاب اسمه «وامحمداه... إن شانئك هو الأبتر» للشيخ السلفى المتطرف سيد حسين العفانى، ينحاز كليةً ضد عبدالرحمن الشرقاوى، وكتابه «محمد رسول الحرية».

يشير العفانى إلى أن الشيخ محمد أبوزهرة قدم تقريرًا إلى المسئولين، سجل فيه تعمد إساءة عبدالرحمن الشرقاوى إلى الرسالة المحمدية وجوهر العقيدة، ورغم خطورة ما ورد فى التقرير، فإنه لم يلق حظه من النشر فى وسائل الإعلام على نطاق واسع، ولم يلتفت إليه المسئولون، وبقى الكتاب متداولًا بالأسواق.

لم يكن العفانى دقيقًا فيما ذهب إليه، فأغلب الظن أن محمد أبوزهرة لم يُعد التقرير من أجل النشر فى الصحف، كان يستهدف به الكتاب وصاحبه، فالتقرير كان تحريضيًا بامتياز، ولولا شهادة شيخ الأزهر الإمام محمود شلتوت التى قدمها للرئيس عبدالناصر، لكان مصير الكتاب الحجب الدائم وتشويه السمعة والإساءة المطلقة التى كانت ستلاحقه إلى يوم الدين.

يقول أبوزهرة فى بداية تقريره: إن كتاب «محمد رسول الحرية» لم يسلم من الخطأ، أو بالأحرى كان له اتجاه غير دينى، وفى دراسته لم يدرس محمدًا، صلى الله عليه وسلم، على أنه رسول يوحى إليه، بل على أنه رجل عظيم له آراء اجتماعية، فسرها الكاتب على ما يريد، وقد تكون هذه الكتابة مفيدة لقوم يصغرون من شأن محمد، ويهونون من أمره، فتزيل عنه ما يتوهمون، وتبين أن له شأنًا ومقامًا فى تفكيره ومنحاه، وإذا لم تكن الكتابة صادقة من كل الوجوه فى ذاتها، فهى تصوير حسن فى الجملة لغير المسلمين، وفى هذه الحال فقط.

وأما نشر هذه الكتابة- كما يقول أبوزهرة - بين المسلمين الذين يعرفون مقام النبى، صلى الله عليه وسلم، ومقام الرسالة الإلهية التى يحملها، والتى هى مصدر علمه، فإنه لا فائدة فيها من جهة، وتهوين للعقيدة الإسلامية من ناحية ثانية، وهى غير صادقة من جهة ثالثة، وإذا برر نشرها بين غير المسلمين لتقريب نفوسهم من مبادئ محمد، فنشرها بين المؤمنين باعث على الفتنة ومنفر للقلوب ومضعف للإيمان.

يجهز أبوزهرة على الكتاب بشكل كامل عندما يقول: إن أول ما يلمحه القارئ من الكتاب بعد استيعابه جملة وتفصيلًا أن الكاتب يقطع النبى، صلى الله عليه وسلم، عن الوحى، فكل ما كان من النبى من مبادئ وجاهد فى سبيلها إنما هى من عنده، لا بوحى من الله تعالى، وهى به بمقتضى بشريته، لا بمقتضى رسالته، ولعل العنوان الذى اختاره للكتاب- مع إردافه بعنوان آخر صغير- يشير إلى بشرية النبى، صلى الله عليه وسلم فقط، وهذا العنوان قوله «إنما أنا بشر مثلكم»، فقد اختار هذه الجملة ليعلن أن ما وصل إليه النبى، صلى الله عليه وسلم، من مبادئ جاهد لأجلها إنما هى صادرة عن بشرية كاملة لا عن نبوة.

بدأ هذا الاتهام يحاصر عبدالرحمن الشرقاوى فى كتاباته الإسلامية التالية.

فقد حدث بعد أن أصدر كتابه «على إمام المتقين» أنه فوجئ بتليفون من قطر، وتليفون من الكويت، أحدهما يقول له: هذا الكتاب يدفع إلى الثورة، فالناس تتناقش حول من أحق بالخلافة على أم أبوبكر أم عمر؟

كان رد الشرقاوى على هذا الكلام واضحًا، قال: هذا دليل تخلف، فهم يعودون بنا ألفًا وثلاثمائة وخمسين سنة إلى الوراء، ما جدوى هذا الهراء، بل ما جدوى أن يكتب أحد الكتّاب كتابًا يتساءل فيه هل أبوبكر كان أحق بالخلافة؟ أو يتساءل: هل مات أبوطالب مسلمًا أم مشركًا؟ وقيل: أبومعاوية أسلم لكن والد على مات مشركًا، وأشياء غريبة تُكتب.

ويضيف الشرقاوى: مصر ليست فيها هذا التفكير، ولذلك أنا أسميها بلدًا سُنيًا شيعيًا، أو شيعيًا سُنيًا، أى من شيعة الإمام على وأهل سنة فى آن واحد، والدليل على ذلك ما تراه من مقامات للأولياء، وهى ما يرفضها بعض المذاهب الإسلامية، كل هذه المقامات تجدها لرجال أو نساء يمتون إلى آل البيت بصلة، وعليه فإن التزامى هو ما تعلمته فى طفولتى، وما ظللت أعمق تعليمى فيه، والمبادئ الخلقية التى يغرسها الإسلام فى المسلم، والتى يجب أن يلتزمها، وأيضًا التزامى بالمبادئ الوطنية التى لو تعمقناها لوجدنا أصولها فى الإسلام، وهى الدفاع عن الوطن والجهاد فى سبيله الذى هو جهاد فى سبيل الله.

لم يشفع هذا الدفاع للشرقاوى، ولكن تجدد الهجوم عليه واتهامه بالإلحاد بعد معركته مع شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود.

فقد حدث ذات مرة خلاف بينه وبين الإمام الأكبر الشيخ عبدالحليم محمود، فقامت عليه الدنيا، وكان الخلاف على أن شيخ الأزهر قال: مما يسترعى النظر أن المبشرين بالجنة أغنياء جميعًا.

لم يكن هذا فقط ما قاله شيخ الأزهر، بل هاجم بعض الجهات الاشتراكية، وقال إنها تضطهد الإسلام، وإنه لا يوجد إسلام لديهم.

رد الشرقاوى على شيخ الأزهر.

قال: بالنسبة للموضوع الأول وهو أن المبشرين بالجنة كلهم أغنياء، فليس كلهم أغنياء، بل كان منهم فقراء، وهذا إن كان فسيكون مصيبة للفقير، لأن معنى ذلك أن يُحرم الفقير من الجنتين، الدنيا والآخرة، وهذا لا يعقل، أيضًا علينا أن نتساءل: لماذا بشر الأغنياء؟ هل من أجل أموالهم؟ كلا، بل بُشروا لأنهم بذلوا، فسيدنا عثمان -رضى الله عنه- جهز جيشًا بأكمله فى عام العسرة، حين كان تاجرًا غنيًا، وكانت فى أمواله بركة فتنازل عن قافلة كاملة للدولة، كذلك عبدالرحمن بن عوف كان يتصدق وينفق ويعطى الدولة دون أن تفرض عليه شيئًا، هؤلاء هم الأغنياء المبشرون بالجنة، كذلك أبوبكر كان غنيًا أيضًا، وكم أعطى للمسلمين ووقف بجانبهم، أيضًا طلحة سُمى بطلحة الفياض أو طلحة الجود، لأنه أيضًا كان يتصدق، فقد كان واسع الغنى.

وأضاف: ومن ناحية الدول الاشتراكية التى تضطهد المسلمين، أنا ذهبت بنفسى ورأيت فى طشقند وبخارى مسلمين، وصليت فى جامع طشقند وهو جامع كبير جدًا، وكان هناك فى ذلك الحين الشيخ الفحام، فعاد وقال كلامًا مثل هذا، لكن لم يُنشر، ورأيت مدى حاجة المسلمين هناك إلى أن يتعلموا الإسلام، فأولى بالأزهر أن يهتم بنشر الثقافة الإسلامية فى هذه البلاد بدلًا من الاكتفاء باتهام الحكومات بأنها تضطهد الإسلام، وإذا كانت تضطهد الإسلام فهذه مرحلة انتهت، والمسلمون الآن يمارسون عقائدهم وشعائرهم بكل حرية، لكنهم فى حاجة إلى الثقافة الإسلامية.

عندما قال الشرقاوى هذا الكلام قامت عليه الدنيا.

أحدهم قال له: أنت تصلى وكعبتك الكرملين وليست الكعبة المشرفة.

واتهمه مشايخ وأساتذة أجلاء بالكفر وأهدروا دمه، وصدرت فتوى بالفعل بإهدار دمه وأن قتله حلال.

وحاولوا أن يخرجوا فى مظاهرة من مسجد السيدة زينب إلى روزاليوسف، حيث كان يعمل رئيسًا لمجلس الإدارة، ينوون حرق روزاليوسف بمن فيها، لأنها دار كفر، لكن المظاهرة فشلت والحمد لله.

وكان الشيخ محمد الغزالى رأس حربة فى تكفير عبدالرحمن الشرقاوى على خلفية كتابه «على إمام المتقين»، وبعد مشادات ومعارك صحفية بينهما، تدخل الشيخ أحمد حسن الباقورى وعقد صلحًا بينهما، وفى جلسة الصلح أعلن الغزالى أنه لم يكفر الشرقاوى، لكنه صنفه على أنه ينتمى إلى تيار اليسار الإسلامى.

وهو ما كان يرفضه الشرقاوى أيضًا، بل كان يندهش من مسألة اليسار الإسلامى، ومن يقولون بها.

فبالنسبة له كانت المبادئ الإسلامية والسُنة النبوية التى تفسر القرآن وتبينه، وأيضًا بديهياته التى بنى عليها الفقهاء آراءهم، هى التى تفتح الكلام حول معانى التكافل الاقتصادى والمواساة دون استيراد ذلك من أفكار مصطنعة، أو إدخالها فى أطر أصغر من حجمها.

يقول الشرقاوى: فالقرآن يقول: «ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو» وآيات قرآنية عديدة يستطيع أن يرجع إليها أى إنسان، فى الحض على النفقة وفى حرمة كنز المال إذا كان هناك جياع، ولنقرأ بما أنذر الله من لم يطعم المسكين، بل من لم يحض على إطعامه، وبالطبع بخل ومنع الماعون، وفى القرآن آيات كثيرة يصعب إحصاؤها فى هذا الحوار، وأيضًا السنة الشريفة فيها أحاديث كثيرة تتكلم فى هذا الشأن، وأشهرها «من كان عنده فضل طعام فليعد به على أخيه، وأى شىء زائد عند امرئ وأخوه لا يملكه يعطيه منه، وذلك فى جميع أنواع المال، فمن يملك سيارتين وأخوه لا يملك يعطى أخاه، ومن عنده بذلتان وأخوه ليس عنده يعطيه، والذى يملك شقتين وهكذا.

ويضيف: وقد قال الأئمة المتأخرون بعد عصر الصحابة والتابعين، فى شأن من يملك شقتين: إنه يجوز لولى الأمر أن يستولى على إحداهما ويسكن فيها مسلمًا آخر بأجر المثل، وأيضًا الفقهاء جاءوا بعد ذلك واستفادوا بكل الفقه الإسلامى، يقولون: إذا جاع واحد فى الأمة، فالأمة كلها مسئولة عنه، وتأثم كلها إذا مات جوعًا، وعليك أن تحصى عدد الذين يموتون جوعًا فى أمتنا.

كتب الشرقاوى ذات مرة عن الأطفال الذين يموتون من سوء التغذية.

يقول عن ذلك: هو مظهر موجود الآن فى الأمة الإسلامية، وبالطبع ليس مظهرًا إسلاميًا، والأمر على هذا النحو لا يستدعى أن أصنف الناس إلى يسار ويمين ومتصوفين وأشياء أخرى، فنحن نملك أصول الإسلام، القرآن والسنة ونطبقها، ولا يأتى أحد يقول لى: إذن اقطع يد السارق، كلا، بل أقول علينا أن نكفيه أولًا، وحينما نكفيه نقطع يد السارق، وبديهى أن المجتمع حينما يكون مكتفيًا، ثم تمتد يد ذلك المكتفى إلى مال غيره فلابد أن تقطع يده، وقد طبق عمر هذا، لكنه فى عام المجاعة أوقف حد السرقة، والأمة الآن فى شبه مجاعة، دعك من مصر، هناك بلاد إسلامية أخرى تعيش حالة صعبة للغاية، تعتبر الحياة فيها أدنى مستوى معيشة فى العالم، وهذه الدول تجدها فى آسيا وإفريقيا، وهما قارتان بهما أغنى أغنياء العالم وأفقر فقراء العالم، ثم بعد ذلك إذا تحدثوا تفلسفوا، وقالوا يمين ويسار.

كان الشرقاوى يرفض التصنيف ويرفض تصنيف نفسه فلا يوجد فى عرفه يسار ويمين إسلامى اسمعه وهو يقول: إما إسلام أو لا إسلام

كان الشرقاوى يرفض التصنيف، ويرفض تصنيف نفسه، فلا يوجد فى عرفه يسار ويمين إسلامى، اسمعه وهو يقول: إما إسلام أو لا إسلام، فالمجتمع لا بد أن يؤدى الإسلام جملة، بعقيدته وعباداته وسلوكياته وحدوده، لكن الأمر لا بد أن يطبق بشكل فقهى منطقى، فلا نجعل أولى خطواتنا لتطبيق الإسلام هى تطبيق الحدود، وننسى المجتمع الإسلامى الكامل الذى أمرنا بإقامته.

فالنسبة له لا بد أن يقوم الأغنياء بمساعدة إخوانهم الفقراء، وإذا لم يفعلوا فعلى ولى الأمر أن يجبرهم على ذلك، وهو ما نسميه ضريبة، واليوم للأسف نجد مجتمعات مثل السويد والنرويج والبلاد الشمالية عندها مبادئ الإسلام وتطبقها أكثر مما تطبقها البلاد الإسلامية، فليس هناك الغنى اللا محدود، والفقر اللا محدود، فذلك شأنه أن يصنع صراعًا وحقدًا طبقيين، والإسلام يدعو إلى التراحم والإخاء، وأن يكون المجتمع كالبنيان المرصوص، فهو رسالة السماء لإصلاح الأرض ولإصلاح النفس، فلا يهتم بالآخرة فقط، بل إنه أكثر دين يهتم بالدنيا والآخرة معًا، ينشد مجتمعًا سويًا سعيدًا بكل طوائفه، ولا يعقل أن يكون بداخل المجتمع الإنسانى رجال سعداء متنعمون وتتم لهم نعمة وهم يرون إخوة لهم يموتون بجوارهم جوعًا ومرضًا.

يضرب الشرقاوى أمثلة على ذلك منها مثلًا أننا نجد معظم الشباب الآن يتخرج فى الجامعة ويريد الزواج ليعصم نفسه، ويعفها وتعفه، فلا يجد الشاب والفتاة لأنفسهما مسكنًا يؤويهما، ولو وجدا شقة فثمنها بمرتب الزوج طول العمر.

ويعود الشرقاوى بقرائه إلى عصر عمر بن عبدالعزيز ويقول إنه لم يترك عزبًا مسلمًا أو غير مسلم إلا زوجه من بيت مال المسلمين، وكان الأغنياء يدورون بزكواتهم يبحثون عمن يأخذها فلا يجدون مستحقًا لها.

ويسأل الشرقاوى: لكن كيف بدأ عمر ذلك؟

ويجيب: بدأ بمصادرة أموال أقربائه الذين أتخمتهم الأموال والذهب من مصادر مشكوك فيها، ووضع صياغة للعدالة الاجتماعية التى أمر بها الإسلام وطبقها على نفسه أولًا، وهذا يلفتنا إلى ما يقول به الآن الاشتراكيون، ونحن نقول لهم إن عمر بن عبدالعزيز سبقكم باثنى عشر قرنًا فى التطبيق الرائع لمعنى التكافل الاجتماعى، ولكن فى سياقه الإسلامى الواقعى العادل، فسبق كل المذاهب الماركسية والاشتراكية العلمية، وهذا يجعلنا نتعجب ممن يريد أن يسخّر الإسلام للاشتراكية العلمية أو الماركسية، فلِمَ نحاول أن نسحب تلك الفضائل من الإسلام ونضعها فى مذهب وضعى؟

ويستعين الشرقاوى بالإمام على الذى له كلمة تلخص كل تلك المذاهب، منطلقة من فقه ومنطق إسلامى واع.

يقول: ما زاد عن حاجتك سنة، فأنت فيه كانز لسواها، فلو زاد ما تملكه عن حاجتك فأنت قد كنزت، ووقعت فى إثم الكانز، وما دام فى الأمة رجال جوعى، فالشبعان فوق طاقته كانز.

يقول الإمام على أيضًا: ما اغتنى غنى إلا بفقر فقير، وما افتقر فقير إلا بغنى غنى، والنبى صلى الله عليه وسلم هو الذى علمه: أنها لا بأس بالغنى لمن اتقى، والتقوى لها أساس اجتماعى دنيوى، وهو أن يتعدى خير إلى غير المحتاج.

ينكر عبدالرحمن الشرقاوى إذن أن يكون يساريًا وبالتبعية فهو أبعد ما يكون عن الانتماء للشيوعية

وينهى الشرقاوى هذه الفكرة بقوله: جاءتنى رسالة من مجلة «الاقتصاد الإسلامى» بصيغة ترفض ما قلته، فبينت أن سيدنا عليًا قال: من زاد ماله عن أربعة آلاف فى العام ولم ينفق فهو كانز، والأربعة آلاف دينار هذه تساوى الآن مليون جنيه على الأقل، وبالطبع فى بلادنا هناك من يكنز ملايين الجنيهات، وأشخاص آخرون لا يجد أحدهم ما يفتح به بيتًا.

يمكننا أن نحدد على ضوء هذا التكوين الثقافى ملامح منهج الشرقاوى فى كتاباته الإسلامية.

لقد تعامل الشرقاوى مع الحياة برؤية نقدية، لكنه لم يكن يساريًا أو يمينيًا، كان إنسانًا فقط، كان مجتهدًا، وبنى اجتهاده هذا على محاولة التوفيق بين الفكر اليسارى والتراثين العربى والإسلامى، وقد ترسخت هذه الفكرة لديه مبكرًا، تحديدًا فى أواخر الخمسينيات.

فى هذا التوقيت كان الشرقاوى يقترب من الأربعينات من عمره، وبدأ فى كتابة سلسلة من المقالات بعنوان «ثورة الفكر الإسلامى» جمعها فيما بعد ذلك فى كتاب أطلق عليه عنوان «قراءات فى الفكر الإسلامى» ولم يصدره إلا فى العام ١٩٧٢.

من بين ما قاله الشرقاوى فى كتابه إن الإسلام جاء ليُخرج الناس من الظلمات إلى النور، جاء ليدعو للتى هى أقْوَم، جاء لينشئ نظامًا اجتماعيًا يقوم على العدل والمساواة، ويحرر الإنسان من طغيان الظالمين، جاء يفرض للفقير وللسائل والمحروم حقًا معلومًا فى أموال الأغنياء، جاء يقيم مجتمعًا لا فضل فيه لعربى على أعجمى إلا بالتقوى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يُرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، جاء يقيم أمة واحدة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا، أمة يصبح العمل فيها هو الذى يحدد قدر الإنسان، والتقوى هى مقياس الفضل.

رأى الشرقاوى الإسلام كثورة على أوضاع متخلفة، ثورة غيرت أسس المجتمع، وأشكال العلاقات الاجتماعية، ولكنها ثورة تنبع من القواعد التى قامت عليها أركان الدين، وهذه القواعد ليست أسرارًا أو شكليات، ولكنها وظائف اجتماعية تنبع منها قواعد تعبير المجتمع كله، وهى من أجل ذلك قواعد ثورية، وإذن، فالإسلام الدين هو الإسلام الثورة، والثورة والدين ليسا وجهين لعملة واحدة، ولكنهما عنصران فى جوهر واحد، تنبع الثورة من الدين فى الإسلام كما ينبع الضوء من الشعلة، ذلك أن الإسلام عبادات ومعاملات، وفى العبادات والمعاملات أركان ومبادئ وقيم تواجه احتياجات التقدم الإنسانى، وتداول الأيام بين البشر، مهما تختلف الظروف وتتجدد الأحوال، وتتعدد الأقضية والوقائع.

ويقفز الشرقاوى قفزة كبيرة، حيث يرى أن الشعور بالحرية الذى يضىء جنبات المؤمن الورع ينبع من ثقته بالعدل، ومن إيمانه بأنه قوى بطاعة الله، غنى بالإيمان، ومن هنا تنبع فضائله الإنسانية، ومجتمع تسوده هذه الفضائل قادر على أن يجعل الحياة أكثر رغدًا، وأحفل بالجمال والمتاع.

ويضيف: الإسلام هو الحقيقة القادرة على مواجهة الأباطيل، والآية المبصرة التى تمحو كل الظلمات، وهكذا تستطيع مبادئ الإسلام أن تؤدى الدور التاريخى لها فى أيامنا هذه والأيام المقبلة كما أدته أول مرة، وكما أدته عبر التاريخ الإنسانى.

ويقول أيضًا: أنا أحد الذين يؤمنون بأن الإسلام يملك من المبادئ الثورية والمتقدمة، ويملك من القدرة على المعاصرة، ما يستطيع أن يواجه به كل احتياجات هذا الزمان، ولكن الإسلام فى حاجة إلى هذا النسق من الرجال ذوى البصائر، كبار القلوب أنقياء النفوس، أحرار الضمائر، واسعى الأفق الذين لا يحملون الكتاب كالحمار يحمل أسفارًا، وإنما يعون ما فيه، ويستطيعون أن يستنبطوا الأحكام التى تسد احتياجات العصر.

ويسأل الشرقاوى: أين هم؟

لا يجدهم على الأرض، فمن يعملون بالدين يريدون كهنوتًا خاصًا، وما زال فى أعماقهم أثر هائل من الوثنية القديمة، وكأنهم قد أسلموا ولما يدخل الإيمان فى قلوبهم، إنهم متعصبون يضرون أكثر مما ينفعون، وما يخدمون إلا مصالحهم الخافية وأهواءهم وأطماعهم، إنهم حرب على التقدم، والتقدم هو جوهر مبادئ الإسلام، إنهم أعداء الحرية والفكر، وهم يريدون أن يفرضوا ظلمات الجمود على كل مظاهر الحياة.

ويضيف: إنهم لم يحاربوا أبدًا أى صورة من صور الفساد الحقيقى التى تنهش فى مجتمعنا، وهى تحت أعينهم يرونها فى كل صباح ومساء، لأنهم ينافقون فى الله، ولكنهم إذا انطلقت صيحة مخلصة لتنفض عن مبادئ الإسلام ما فيها وما عليها من غبار أخذتهم الصيحة فانقضوا يكيلون الاتهامات، وأذكر أنهم ما اجتمعوا يومًا لمواجهة فساد أو إقامة صرح، بل للأذى.

ويطرح الشرقاوى فى كتابه قضية مهمة جدًا وهى مَن يقوم بتفسير الإسلام؟

ويفصل هذه القضية بقوله: ينبغى عندما نفكر فى تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية أن نحسن اختيار المفسرين، أن نرى المصلحة التى تحرك الرجل والتى ينطق عنها، أن نتحسس هواه وتاريخه، إلى أى مدى ينطق عن الهوى، فمن هؤلاء الذين يسمون أنفسهم علماء من يسكت عن كل المنكرات التى يرتكبها حكامهم وحكوماتهم، ومنهم من حلل للشركات الأمريكية المستغلة استغلال العرب، فى مصر وغير مصر من أرض العرب، ومنهم من أفتى بأن الإصلاح الزراعى ضد الدين، وأن الاشتراكية ضد الإسلام.

ويواصل الشرقاوى انقضاضه على هؤلاء بقوله: لقد أدان القضاء بعضهم بجرائم فساد، ومع ذلك فلدينا علماء أجلّاء، لدينا فقهاء فى الدين، ولكنهم لا يزاحمون بالمناكب بل يخلصون الدين لله، وما زالوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مهما يكابدون، وهم يكابدون من زملائهم المتكالبين على المناصب والأضواء وملء البطون، لدينا فقهاء أنار الله بصائرهم وصفّى ضمائرهم، فما يبتغون إلا وجه الله، ولكنهم إلى الظل يتعففون، وهم لا يتداعون فوق الطعام، وهم يمشون فى الحياة على استحياء، يحملون كتاب الله سراجًا منيرًا، والمخلصون من حكام المسلمين مطالبون بأن يبحثوا عن هذا النفر من الفقهاء المخلصين، الذين يدركون ما فى الإسلام من نقاء، ومن طاقات، ومن قدرة على سد احتياجات هذا العصر.

ويختم الشرقاوى رؤيته بقوله: إن البحث عن هذا الطراز من الفقهاء يجب أن يمليه الحرص الصادق على إعادة صياغة مجتمعاتنا لتكون بحق مجتمعات فاضلة قائمة على العدل والإخاء، ولتكون الكلمة للحق، لا للأطماع، وليكون الدين لله، لا لهذا النفر من الذين يسمون أنفسهم رجال دين.

قضية التجديد عند عبدالرحمن الشرقاوى تبدأ وتنتهى مِن عند مَن يشتغلون بالدين.

وعنده أن الإسلام لا يعرف شيئًا اسمه رجل الدين، وإنما هو مصطلح تعرفه الأديان الأخرى، أما الإسلام فلا يعرف السلطة الدينية التى تتمثل فى رجل الدين ولا يعرف بها، إنما يعرف الفقيه أو العالم، فقيه الدين أو عالم الدين.

يقول: إن الدين الإسلامى لا يعرف مؤسسة أو جماعة ما يمكن أن تعد سلطة إسلامية، فى الإسلام يوجد الدين والشريعة، والشريعة هى تنظيم المجتمع، والإسلام يعنى بالمجتمع، وبإنشاء المجتمع الأفضل الجديد، لأن هذا المجتمع هو هدف الشريعة، فإذا حاولت أن تبحث عن الفقيه أو العالم الآن فستجد أنهم يتمثلون فى أولئك المثقفين الذين يلعبون دورًا إيجابيًا فى المجتمع، البعض يعمل على أن يحقق المسلم المجتمع الفاضل، والبعض الآخر يعمل على أن يكون الإسلام وسيلة لتحقيق مصالح هذا المجتمع، ويجب أن نفرق دائمًا بين اثنين، من يعمل من أجل المجتمع الإسلامى، ومن يعمل من أجل أن يكون الإسلام وسيلة لتحقيق مصالحه، على أنه كلما مضى الزمن بالحياة الإسلامية اتضح الخلاف بين الاثنين.

ويسأل الشرقاوى: ماذا يمثل الإسلام فى رؤية هذا المثقف أو ذاك؟

ويجيب: إن هناك نظامًا يقوم على الملكية أو على نظام الورثة غير النظام الذى يقوم على الشورى، من أيهما نأخذ به، فلنأخذ مثلًا آخر ويتمثل فى الزكاة، لقد رأى على، رضى الله عنه، للفقراء حقًا فى أموال الأغنياء غير الزكاة، فقال ما دام هناك أناس فى حاجة يجب ألا يكون عند أحد فائض، والفائض يدفع للدولة لسد حاجة الناس، وعلى هذا جاء الفقهاء منفذين كابن حزم، الذى رأى أنه للسلطان- أيًا كان اسمه رئيس جمهورية أو ملك أو أمير- أن يقوم الأغنياء بحقوق الفقراء، ولا بد أن يصل أولئك الفقراء إلى حد الكفاية، أى يكتفوا، وعرّف الاكتفاء بأنه سد متوسط احتياجات الناس من مسكن أو مواصلات أو حياة لائقة بالإنسان، كأن يعالج أو يتعلم إلى غير ذلك، ومعنى ذلك أن يتوفر للناس حياة لائقة بالإنسان، ومستوى طبيعى من الحياة، فلا يسأم الفقراء بينما هناك البعض لا يستطيع صرف أمواله أو جزء يسير منها، وبهذا يصل بالفقير قبل حد الرفاهية.

ويقول: لو طبقنا هذا المبدأ الآن سوف نجد أن كل حكام المسلمين، خاصة فى الدولة الغنية، بما يقترفون إنما يحاربون الاشتراكية، فى وقت تطمس فيه الأركان الإسلامية والقواعد الأصيلة فى الدين، وفى حالة مثل هذه فإن من يقوم بدور الوسيلة التى تؤازر الملوك، وتحارب الفقراء إنما هم علماء الدين، إذ إنهم يقومون بدور سلبى، حيث إنهم موالون للحاكم، أى موالون لمصالحهم التى فى يدى هذا الحاكم، هذه النوعية من علماء الدين السلبيين إذا ما وجدوا، أما النوعية الأخرى من رجال الدين أيضًا فهم أولئك الإيجابيون، وهم قلة، يحاولون البحث عن حق الفقراء والذود عنهم، يصفونهم الاشتراكيين.

ويرصد الشرقاوى جريمة الدعاة السلبيين، فهم من يقولون إن الاشتراكية مساوية للإلحادية، وذلك اتهام موجود منذ زمن بعيد، هذا يحدث فى الوقت الذى اجتهد فيه البعض فى الفكر الإسلامى ليؤكد عبارة اقتصادية هى «كل بقدر»، وهى عبارة كما نرى تعود إلى كارل ماركس فى الفكر الحديث، ولكنها تعود إلى الفكر الإسلامى منذ زمن بعيد قبل ماركس بقرون.

وطرح الشرقاوى سؤالًا، هو: ما سر هذا الموقف السلبى من علماء الدين السلبيين على الأقل فى هذا العصر؟

ويجيب: تأتى الإجابة واضحة مسنونة، لأن هؤلاء العلماء يملكون آلافًا وملايين من الجنيهات فى وقت يعرفون فيه جيدًا أن هناك مبدأ فى الإسلام يؤكد أنه لو مات أحد فى الإسلام بالجوع، فإن الأمة كلها آثمة.

وهنا يصل إلى سؤال آخر، هو: هل من يطالب بتحقيق العدل الاجتماعى يكون شيوعيًا؟

ويجيب: من الثابت أن علماء الدين من السلبيين، رغم ضراوتهم، فليس لهم تأثير كبير فى المجتمع، ولا مكان لاتهاماتهم، إذ إن التاريخ يؤكد دائمًا أن الغلبة تكون لعلماء الدين الإيجابيين والواعين بضرورة العصر ومتطلباته.

والسؤال الثالث الذى يطرحه الشرقاوى: إن كان هناك عدد كبير من علماء الدين لا يزالون يدافعون عن الثروات، ويتاجرون بالدين، ويحاولون أن يكونوا مثل هؤلاء الذين كانوا فى العصور الوسطى ممن يحتفون بالسلطة ممثلين الكهنوت، وهؤلاء مرفوضون اليوم، وإذا كان هؤلاء قد فقدوا تأثيرهم.. فمن البديل اليوم؟

وتأتى الإجابة الجديدة لتؤكد أن عالم الدين الآن هو المثقف خارج بيئة عالم الدين بالشكل التقليدى، فقد حورب عالم الدين الفقيه التقى من أمثال الشيخ عبدالرحمن فودة وخالد محمد خالد، وهو ما رأيناه فى العصور الإسلامية البعيدة، كما هو معلوم عند أبى حنيفة على سبيل المثال، إلى درجة أن أبا حنيفة شُبه أو سُمى بالزنديق.

ويضيف الشرقاوى: إن عالم الدين قديمًا كان يقوم بدور واعٍ إيجابى، فحين نبحث عن ظهور علم الكيمياء أو الفيزياء فى التاريخ الإسلامى، سنجد أن الكيمياء بصورتها الراقية ظهرت عند رجل اسمه الإمام جعفر الصادق، جده الأكبر كان على بن أبى طالب، ومن جعفر الصادق تفرع علم الكيمياء فى العالم كله، ونشأ فى العالم كله، خاصة على يد تلميذه جابر بن حيان، إن جابر بن حيان كان فقيهًا وأيضًا تلميذًا للإمام جعفر.

وفى حواره المطول معه، يسأل مصطفى عبدالغنى، «الشرقاوى»: من أين يأتى الخطر على العالم الإسلامى اليوم، من الداخل أم من الخارج؟ من علماء الدين أم من القوى الخارجية الطامعة فينا دائمًا؟

ويرد الشرقاوى: إن الخطر من داخل الإسلام أو خارجه يستويان، فكلاهما خطر وكلاهما شر من صاحبه، لقد حض الله فى الإسلام الناس على الجهاد فى سبيل الله، على تحرير الأرض من أى اغتصاب أو احتلال أجنبى، فالإسلام جاء من أجل مقاومة القهر الداخلى أو القهر الخارجى، ومقاومة القهر الداخلى كمقاومة القهر الخارجى، على أنه لا بد من التنبه هنا إلى أمر مهم، هو أنه دون حرية يصعب التصدى للقهر، سواء جاء من الخارج أو جاء من الداخل، ودون حرية لا يمكن أن يوجد الباعث على التحرير، والعمل على اطراد التقدم فى الطريق السوى.

ويعود عبدالغنى ليسأل: يطلق على بعض الشباب الذين يدعون إلى الدعوة الإسلامية بمفهومها الجديد لفظة المتطرفين، هل توافق على هذا؟

ويجيب الشرقاوى: لا بد من العودة دائمًا إلى علماء الدين، علماء الدين السلبيين الذين لهم تأثيرهم، ففى الوقت الذى شوهوا فيه صورة عالم الدين التقى الورع الواعى، كانت النتيجة أن فقد عدد من الشباب الثقة فى قيادتهم الدينية، وهذا لا يكون تطرفًا بالمعنى الواضح، وإنما هو رد فعل يتبدى فى الظلم الاجتماعى، والفارق الرهيب بين الطبقات، ولفقدان الثقة فى القيادات الدينية.

ويضرب الشرقاوى مثلًا على ذلك بشاب تخرج حديثًا فى الجامعة يريد أن يتزوج ويتحمل نفقات المعيشة، ومع ذلك لا يستطيع، فى وقت نجد فيه رجال الدين يملكون الملايين، وهناك رجل فى العصر الجديد الذى نعيشه الآن يثرى بوسائل غير مشروعة، فيصبح صاحب عمارات وأطيان، فى وقت لا يستطيع هذا الشاب المعدم الفقير توفير احتياجاته الأولية ليعيش بعد مرحلة طويلة من التعليم، أين العدالة الاجتماعية هنا؟

ويذهب الشرقاوى إلى أن سبب التطرف هو افتقاد العدالة الاجتماعية بين الطبقات، وهذا يعنى بشكل ما افتقاد الرؤية الصحيحة للدين.

فى القرية التى يبدو أنها لعبت دورًا كبيرًا فى حياة الشرقاوى رأى النموذجين الإيجابى والسلبى للفقيه، لكن فى شبابه كانت النماذج السلبية أكثر وضوحًا.

يقول: هذه النماذج السلبية تخدع الناس فتعاملهم معاملة سيئة، وتغتصب أموالهم باسم الدين.

لم يكن الشرقاوى يغفل النموذج الإيجابى من علماء الدين، فهذا النموذج- بالنسبة له- كان دائمًا يعد رمزًا فى ثنائية الخير والشر، لقد كان نموذج الخير دائمًا يعبّر عن نفسه بشكل أكثر شجاعة ووعيًا ووضوحًا، ويتميز بالخلق السليم، وكان يضرب مثلًا لرجال الدين الخيّرين دائمًا بالشيخ شلتوت.

لكنه كان يحذر من أن النماذج السيئة من علماء الدين المؤثرين يتواجدون بكثرة، وهؤلاء يعدون نكبة على الدين، ذلك لأن أصولهم تخالف كل الأصول الإسلامية الأولى، كما أن رغبتهم تتبدى فى أنهم يريدون أن يفرضوا نوعًا من الوصاية، وصاية المجامع الدينية الوثنية.

يقول: إنهم فى الواقع يذكروننى برجال الدين الوثنيين أو برجال الكنيسة فى العصور الوسطى، وما زال أولئك موجودين حتى اليوم، أولئك الذين يمتلئون بالجهل والتعنت، وهم الباطشون دومًا بالأفقه منهم، وأنا ما زلت على المستوى الشخصى أعانى منهم حتى اليوم، وأنا دائمًا أضع النموذجين أمامى- السلبى والإيجابى- وأحتفى أكثر بالإيجابى كما هو الحال فى رواية «الأرض»، حيث يمثل الشيخ حسونة عالم الدين الإيجابى الذى يكشف كل هؤلاء ويفضح مواقفهم.

يتحدث الشرقاوى عن الشيخ حسونة كما هو فى الكتاب وليس فى الفيلم، فإن الفيلم شوهه كثيرًا مع الجهد الكبير للالتزام بالشخصية دون جدوى، فقد التزم كثيرًا بنموذج عالم الدين الإيجابى الذى فعل الكثير من أجل الإصلاح والتغيير.

يخلص الشرقاوى فى نهاية حديثه عن علماء الدين إلى أننا يمكن تصنيفهم إلى رجل الدين السيئ ويقع فى إطاره رجل الدين الجاهل، ورجل الدين المستنير، الذى يبدأ التغيير دائمًا، ويعانى فى سبيله دائمًا رغم كل العقبات.

كانت لعبدالرحمن الشرقاوى أيضًا رؤية مهمة فى قضية التكفير، التى يرى أنها خطيرة وجديرة بأن تعالج بشكل جدّى ويومى، ويدخل إليها مدخلًا مختلفًا.

يقول: أجدنا مضطرين إلى أن نعذر الشباب الذين يلجأون إلى تكفير الآخرين والمجتمع، لأننا نرى كبار العلماء عندما يتناقشون قد يكفّر أحدهم الآخر بمنتهى السهولة، ولقد شهدت وقرأت بعض المناقشات لبعض كبار العلماء، كان أحدهم إذا اختلف معه أحد أو اختلف مع رأى أحد من العلماء اتهمه بالمروق أو الخروج من الدين أو ما يشبه التكفير، ونحن نعلم أن فضيلة الإمام المرحوم الشيخ محمد عبده، الذى كان واحدًا من أئمة الإسلام، اُتهم بالكفر والزندقة لأسباب غريبة لا علاقة لها بمشكلات أو آراء دينية، من قبيل أنه لبس «بذلة»، أو شرب «البايب»، بل وصل الأمر إلى أنه لما ذهب إلى فرنسا قالوا: إنه كافر أو على الأقل زنديق، حتى إنهم كانوا يقولون عليها «فرنسة».

ويشير الشرقاوى إلى أنه كان من بين من اُتهم بأنه كافر أو ملحد، لأنه قام بإصلاح الأزهر وقام بإدخال تعديلات وعلوم حديثة فيه، أيضًا، الإمام الأكبر الشيخ المراغى، وهو رجل له فضل كبير على الإسلام، اُتهم بهذا.

يقول: كنت فى زيارة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، فقال لى: لا تبتئس إذا اتهمك أحد، فالشيخ المراغى ونحن طلبة اُتهم بالكفر والإلحاد، وقد سمعنا من بعض أساتذتنا ذلك لأنه طالب بترجمة القرآن، وطبعًا كان يعنى ترجمة معانى القرآن، فهذا الأمر كان مهمًا للغاية، والآن تُترجم معانى القرآن وتُنشر، بل سارت وسيلة مهمة لنشر الإسلام.

ويخلص الشرقاوى إلى أن بدعة التكفير هذه موجودة كلما اختلفنا فى الرأى، وهى جديرة برجال السياسة القدامى، لا أقصد رجال السياسة قبل الثورة، لكن أقصد نوعًا من السياسيين الذين كانت السياسة عندهم لا تعتمد على العلم أو الإخلاص أو الصدق الوطنى، وإنما تعتمد على الصوت العالى المرتفع، مثل نوع من المحامين قد انقرض، كان يسمى «أفوكاتو»، كان لا بد أن يصيح ويرفع صوته، وهذه الصورة أصبحت كاريكاتيرية، فالمحاماة اليوم تعتمد على العلم، والمحاماة فن خطابة عظيم، لكن هذه أمور للأسف فقدناها، وإذا كان العلماء يسيرون هذه السيرة أو يتخذون هذا الموقف فالشباب معذورون إذا أقدموا على تكفير مخالفيهم.

ولأن الشرقاوى كان ضد التكفير، فإنه يلفت النظر إلى أن هناك آدابًا اسمها آداب الحوار الإسلامى، وأول ناس يجب أن يلتزموا بها هم العلماء، علماء الدين الإسلامى، وبالطبع هناك عدد منهم يلتزمون بها بشكل مشرّف، وفى معاركى الفكرية كنت مهمومًا من الاتهامات، ومتعجبًا كيف يسهل على علماء أجلّاء أن يتهموا الآخرين بالكفر، وفى أول خلاف لهم مع شخص يقولون له: أنت كافر.

لا يرفض الشرقاوى النقد، بل يقول لمعارضيه: انقد برقة، بل لك أن تشتد، فالغيرة تدفع الإنسان للشدة، لكن الغيرة لا ينبغى أن تدفع العالِم إلى الشطط، أو إلى نوع من الحماقة أو إلى سلوك يجافى الإسلام وهو يعلم أنه يجافى الإسلام.

يدلل الشرقاوى على رؤيته ببعض مما جرى معه.

فى أحد كتبه المطبوعة ذكر الحديث الشريف «سباب المسلم فسوق»، ولكن حدث خطأ مطبعى فصار «شباب المسلم فسوق»، فقال لى شيخ أزهرى: «احمد ربنا إنهم لم يلاحظوا هذا الخطأ، وإلا اتهموك أنك حرّفت الحديث».

وفى كتاب آخر كتب الآية القرآنية «يوسف أَعرِض عن هذا»، وهذه الآية يعرفها حتى الطلبة فى الكتاتيب، فكتبوها فى الطبعة «يوسف أعرَضَ عن هذا»، فقام أحدهم ليقول: إنه يحرّف فى القرآن.

أخذ الشرقاوى على هؤلاء أنهم يتحينون الفرصة للهجوم والتكفير وإطلاق الاتهامات دون أن يتبينوا.

يقول عن واقعة يوسف: قلت أنا رأيتها مكتوبة وأنا أراجع البروفة مضبوطة، لكن عندما سألت صديقنا كبير المصححين، قال لى: سبب الخطأ العقل الإلكترونى، لأن السطر الذى كان قبل هذا الخطأ كان به تصحيح، فعندما تم تعديله حصل الخطأ فى مكان آخر فى الآية، ولذلك كثرت الأخطاء المطبعية فى صحف هذا العصر، وهذه ضريبة التقدم الذى تحقق فى هذا العصر، مما يمثل عبئًا على المصححين والعمال.

لم يكن الشرقاوى خصمًا للأزهر كما يعتقد البعض، وربما يكون السبب فى هذا التصور أنه دخل معارك عديدة مع رجاله، لكنه كان حريصًا عليه أشد الحرص.

ومن بين ما قاله عنه أملًا فى إصلاحه: الأزهر كان له فى وقت من الأوقات رنين وصدى فى البلاد الإسلامية كلها، وفى مصر بالطبع، هذه المكانة كانت تساوى مكانة السوربون فى مصر «الثلاثينيات»، وذلك بالنسبة للمثقفين المصريين، لم يكن هذا فى العلم فقط، وإنما فى الدين أيضًا، لقد كنا نفاجأ فى ذلك الزمان بأن الفلاحين من متعلمى الأزهر وقد كانوا حريصين على الجهر بذلك والتفاخر به، ذلك كان، أما الآن فقد اختلف الأمر كثيرًا، وهذا اختلاف يبدو واضحًا فى تصرفات علماء الدين فيه، أو أولئك المشايخ الذين جعلوا همهم الارتزاق على حساب المكانة المتهاوية، والتى أصبحت تتبع مراكز محلية مختلفة فى بعض البلاد العربية، مثل رابطة العالم الإسلامى التى أصبحت تفرض قراراتها وتملى إرادتها على أولئك الشيوخ، لقد أصبح المشايخ الآن أصحاب ملايين بعد أن كانوا فى يوم ما من أصحاب الفضيلة، لقد استبدلوا بالفضيلة الملايين.

وكما كانت رؤية الشرقاوى واضحة فيما يتعلق بالأزهر، فقد كانت واضحة أيضًا فيما يتعلق بالإسلام، وهو ما يظهر لنا فى إجاباته التى وردت فى الكتاب الشهير «رأيهم فى الإسلام».

كتاب «رأيهم فى الإسلام» أنجزه الكاتبان لوك باربولسكو وفيليب كاردينال، اللذان كانا يعملان فى معهد العالم العربى بباريس.

وهو عبارة عن حوارات مع أربعة وعشرين أديبًا عربيًا، كان من بينهم عبدالرحمن الشرقاوى.

كانت إجابات الشرقاوى واضحة وصريحة ولا تقبل التأويل.

كان السؤال الأول: هل يحافظ الإسلام حتى يومنا هذا على دعوته الشاملة؟

وأجاب: نعم.. بكل تأكيد.

السؤال الثانى: هل يمكن لدولة عصرية اعتماد الإسلام كنظام حكم؟

أجاب: نعم.. يمكن ذلك.

والسؤال الثالث: هل الإسلام كنظام للحكم مرحلة حتمية على الشعوب العربية أن تمر بها فى معرض تطورها؟

وأجاب: يتحدثون عن نظام إسلامى، وعن دولة إسلامية، فالدولة الإسلامية هى كل دولة تؤمن بروح الإسلام، وتطبق أحكام الشريعة، بعض التشريعات الفرنسية والألمانية الحالية مقتبسة عن المذهب الحنفى.

والسؤال الرابع: هل تأخذ ظاهرة اليقظة الدينية التى برزت فى السنوات العشر الماضية منحى إيجابيًا؟

وأجاب: نعم.

أما السؤال الخامس فكان: من هو العدو الأول للإسلام حاليًا؟

وأجاب بيقين: التصلب فى الرأى ورفض التطور

من بين العلامات المهمة فى تاريخ عبدالرحمن الشرقاوى مشاركته فى كتابة الفيلم العالمى «الرسالة»، الذى أخرجه مصطفى العقاد.

كانت لدى الشرقاوى قناعة بأن الدعوة وسائل وطرق وفنون، والدعوة المباشرة مهمة، لكن شباب هذا العصر تجذبه الوسائل الفنية أكثر، وهكذا الإنسان بشكل عام، وكان يرى أن الشخص عندما يستخلص العبرة من المسرحية أو الفيلم تثبت فى عقله ووجدانه أكثر من الخطبة المباشرة، فهذه الأدوات مكملة لبعضها، لذا طالب الدعاة الإسلاميين بأن يشجعوا هذا اللون من الدعوة، لا أن يقفوا أمامه أو يعترضوه.

قال الشرقاوى ذلك لأنه كان أحد المتضررين من ذلك.

يقول: أنا لى مسرحيتان، هما «الحسين ثائرًا» و«الحسين شهيدًا» منعتا من الظهور، ثم فيلم «الرسالة» الذى عُرض فى جميع أنحاء العالم وجذب الجميع عدا الناس عندنا فى مصر، ولا أدرى لماذا؟

لم يُمنع الفيلم فى مصر وقت إنتاجه لأن مصر أكثر تزمتًا من السعودية.

يفسّر لنا ما جرى، يقول: عرضت السعودية الفيلم فى التليفزيون، ونال نجاحًا كبيرًا، خاصة أنه لم تظهر شخصية من الشخصيات التى يمنع ظهورها الأزهر، وقد دعوت وسأظل أدعو إلى أنه يجب استعمال وسائل العصر فى مخاطبة عقول الناس، ولا أنسى أنه فى وقت من الأوقات كان البعض يقول عن المطبعة إنها حرام، ولا يجوز أن يُطبع بها القرآن، بل قالوا إنه لا بد أن يُنسخ باليد، فحتمًا علينا أن نتطور، وأنا أطالب علماء الدين بألا يقفوا ضد الأعمال الفنية الهادفة، فهم عندما يفعلون ذلك فإنما يفسحون المجال أمام الأعمال الفنية الهابطة، وبذلك يكونون مسئولين عن كل عمل هابط يظهر للناس، فهم المسئولون عن إتاحة المجال أمام الأشياء الضعيفة بمنعهم الأعمال الهادفة القوية، فصاحب العمل الجاد يتردد فى إنتاج عمله، ويقول: لماذا أكتب عملًا جادًا وهادفًا، أو أكتب عن بطل إسلامى، ثم أجد من يكفّرنى عليه، فى حين أنه يستطيع أن يريح أعصابه ويكسب أكثر وينتشر أكثر دون مشاكل إذا قام بإنتاج أعمال ساذجة سطحية بلا قضية.

ويقول: أذكر واقعة تؤكد كلامى هذا وتدعو إلى الحزن والأسف، فقد أردت أن أقدم مسرحيتين عن الحسين، وتم اختيار الأستاذ عبدالله غيث لتمثيل الدور، وكان مستعدًا لتمثيل دور الحسين ثم الاعتزال، لكنهم رفضوا ظهور الحسين فى شخص واحد من الناس، فعدّلنا الأمر وجعلنا عبدالله غيث «الراوية»، فرفضوا أيضًا، ولم تعرض المسرحية، ثم شاهدت عبدالله غيث بعد ذلك يمثل على مسارح الكورنيش بالإسكندرية، وكان خجلًا للغاية، وقال لى: لم يعترض علىّ أحد هنا.

وينتهى الشرقاوى إلى أن القضية ليست قضية شخصية، بل هى قضية عامة لا بد أن يلتفت إليها ويتم حلها.

ويختم كلامه هنا بقوله: ما زلت أدعو علماء الإسلام أن يفتحوا آفاق نفسيتهم وآفاق عقليتهم، ليتمكنوا من تلقى هذا النوع الجديد من الدعوة للإسلام، لأن هذا مكمل أو متكامل مع الدعوة المباشرة، ولأنه قد يكون أحيانًا أكثر تأثيرًا، فالفن تأثيره أبقى، وأنا بذلك لا أقلل من شأن العلماء ودورهم، بل على العكس أنا أقر بأن دورهم غاية فى الأهمية، لكن أطالبهم بأن يكونوا أكثر مرونة مع معطيات العصر، وأن يتخلى الجميع عن فكرة إرهاب الآخر الذى لا يرى الرأى نفسه، فكيف يصير مبتدعًا من يكتب رواية أو مسرحية أو فيلمًا يخدم به الإسلام.

الآن يمكننا أن نلخص دعوة وفلسفة عبدالرحمن الشرقاوى، نفعل ذلك من كلامه، فخلال رحلتنا معه كان هو مصدرنا، وكلامه دليلنا على ما يريده.

اسمعوه أخيرًا وهو يقول: دعوتى أن نُعمل العقل، وأن ننظر إلى الإسلام بعمق وصفاء وطهر لمواجهة احتياجات العصر، ونفعل ذلك ونحن على يقين بأننا لسنا فى حاجة إلى شىء غير ما فى الإسلام من مبادئ، بل نحن فى حاجة إلى احترام النفس واحترام الآخرين، وهذا لا يتأتى إلا إذا ارتقى أسلوب الجدل بيننا إلى التزام الأخلاق والآداب الإسلامية، فانقد كما شئت، واشتد فى نقدك ما شئت، لكن فلنذكر دائمًا ما توارثناه من معلمينا الأوائل السلف الصالح؛ رأيى صواب يحتمل الخطأ، ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب، وعليه فلا بد أن نفكر بهذه الطريقة، ولكن كم منا يفكر بهذه الطريقة؟ كم منا يجادل بهذه الطريقة؟ لقد أصبح كل متحدث يتعصب لرأيه، وكأنه يقول كلامًا منزلًا، وقد لا يكون له عليه دليل، لكنه يتعصب لمجرد التعصب، الذى لو استطعنا أن نتحرر من قيوده لكنا أشخاصًا آخرين ومجتمعًا آخر، نتكلم بسعة أفق وسعة صدر متكئين على أدلة علمية منطقية، بحيث نكون على استعداد لتلقى الحقيقة أيًا كان مصدرها، ونكون على استعداد أيضًا لأن نقتنع بآراء مخالفة لآرائنا.