هيصة مطلقات.. اطلبوا الإنقاذ عند مراد وهبة

- دعا مراد وهبة إلى تأسيس ما يمكن تسميته «الرشدية المصرية المعاصرة»

- دعا ابن رشد إلى حق الفيلسوف فى تأويل النص الدينى بما يتفق وطبيعة البرهان العقلى

- يؤمن بأن فلسفة ابن رشد أداة لتجسير الهوة بين الغرب والمجتمع الإسلامى

- يرى أن مناهج الأزهر ليست وحدها المسئولة عن أزمة الإرهاب

- البداية الحقيقية لمواجهة الإرهاب لا بد أن تكون من كليات التربية لأنها المعنية بتخريج المدرسين

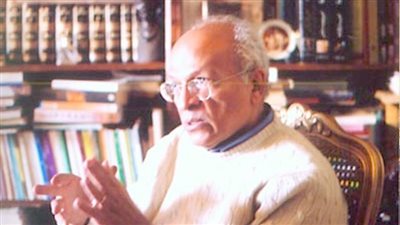

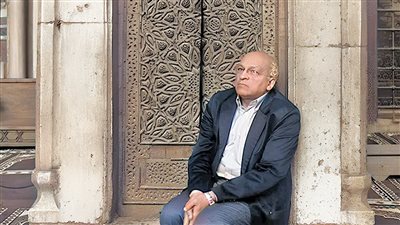

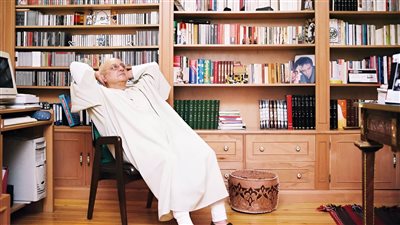

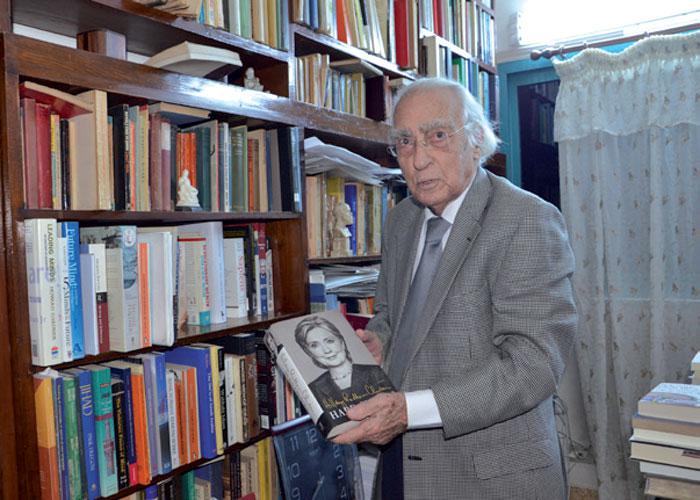

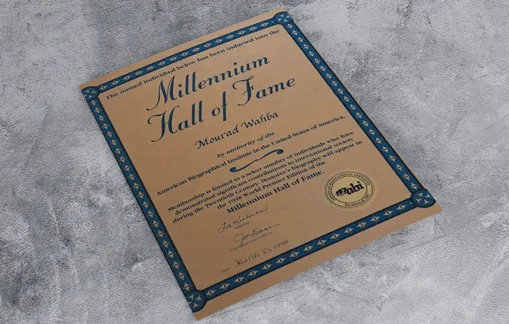

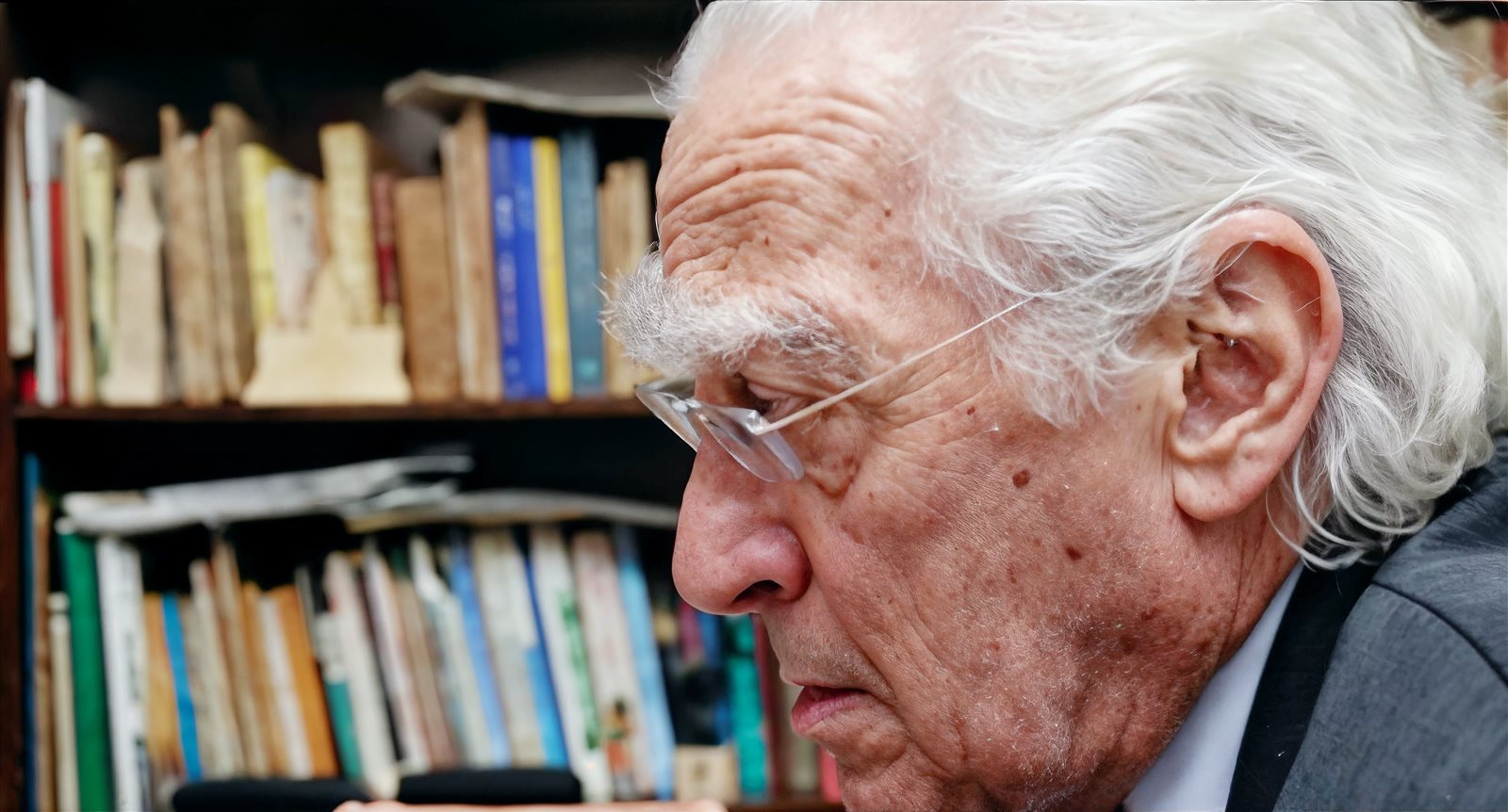

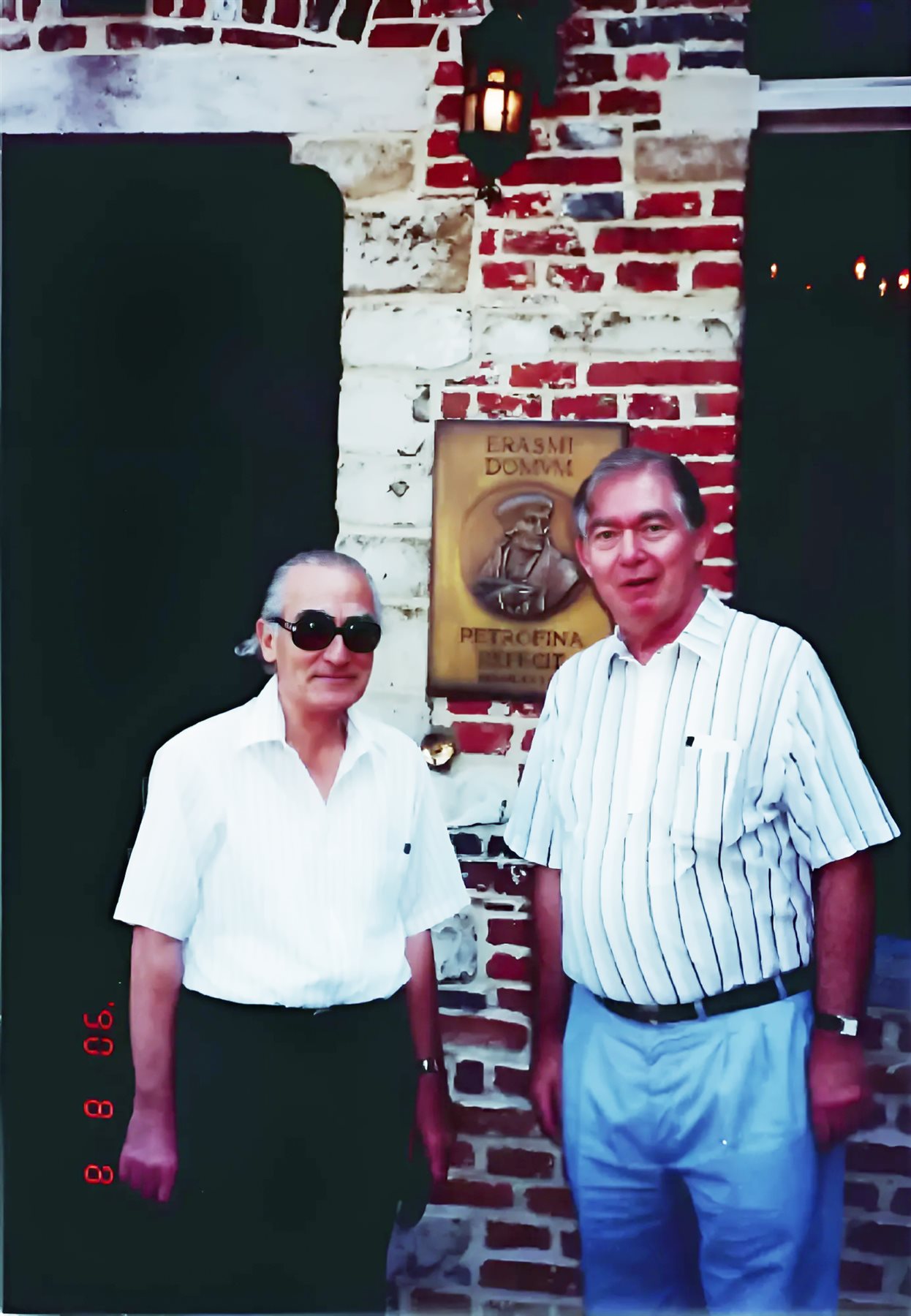

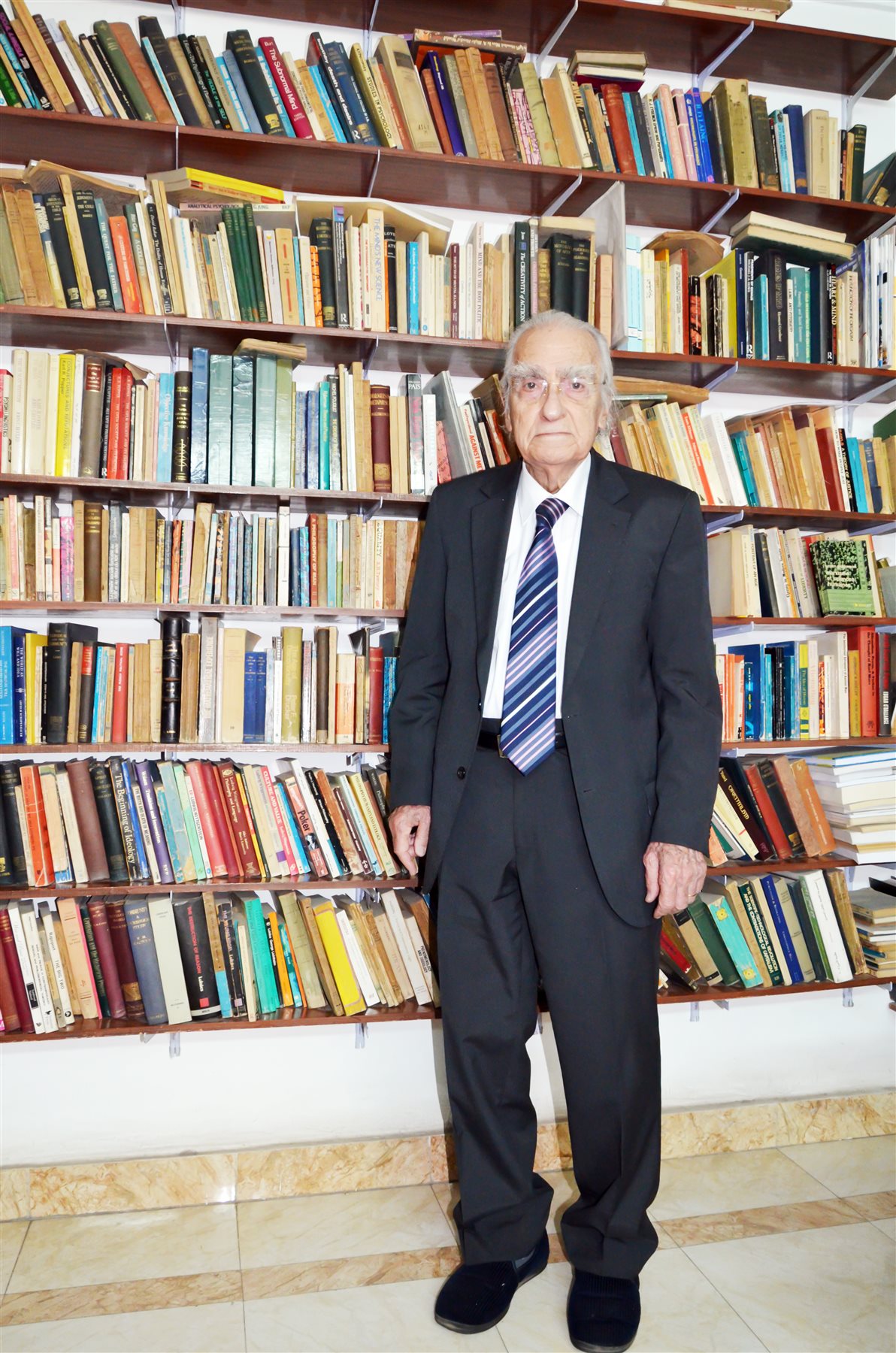

بالقرب من عامه المائة- من مواليد 13 أكتوبر 1926- يواجه الآن الدكتور مراد وهبة أزمة صحية عاتية، منعته، وهو الذى لم يتوقف عن الكلام طوال عمره، من مواصلة أحاديثه وكتاباته ومعاركه. تحيط به أسرته، ترعاه رعاية كاملة، ترد بالنيابة عنه على من يتواصلون معه، ويطلبون ممن يلحّون فى الحديث معه أن يتوجهوا إلى الله له بالدعاء لأن الحالة حرجة.

أحمل للدكتور مراد تقديرًا من نوع خاص، ليس لأنه واحد من أهم وأعمق مفكرينا، له أفكاره وآرؤه ومشروعه الفكرى الشامل والوطنى، ولكن لأنه عاش مقاتلًا طوال حياته، يجاهد على أكثر من جبهة، يدرس فى الجامعة، يؤلف الكتب، يعقد المؤتمرات، يؤسس الجمعيات، يدلى بحوارات صحفية وتليفزيونية.. وكل ذلك بروح المصرى ابن البلد الذى ينتمى إلى هذه الأرض، ويرى أن الإنقاذ الوحيد من كل أزماتنا ومشاكلنا هو أن نعتصم بالعقل.

على مائدة الحوار التقيت به فى مارس 2018، فى حديث مطول عبر برنامجى وقتها «90 دقيقة»، وكان دافعى للحوار هو صدور كتابه «أفول العقل»، الذى قام فيه بأكبر عملية تشريح فلسفى للمنظومة الفكرية للسلفيين والإخوان.

كنت أخشى لكبر سنه- كان وقتها فى الـ92 من عمره المديد- أن يكون الحوار باهتًا، فكيف لرجل فى مثل عمره أن يمسك بأطراف الذاكرة؟ وكيف له أن يحافظ على تنظيم أفكاره وترتيبها وتتابعها، والدفع بها لتشكيل رأى فيما يحاصرنا من إشكاليات؟ لكننى وجدته حيويًا متدفقًا يمسك بأطراف أفكاره ويدفع بها إلى مشاهديه فى ثقة ويقظة عزّ أن أجدها فيمن هم أصغر منه سنًا بكثير ممن حاورتهم.. الأهم من ذلك أنه كان يحتفظ بروحه المرحة وقدرته على صياغة الدعابة المصرية الحراقة، يضحك عليها، ويدفعك إلى أن تشاركه الضحك.

فى مشروع الدكتور مراد الفكرى وصفة كاملة لعلاج أزمات التطرف والإرهاب والتعصب والطائفية والإرهاب والفتنة الطائفية، وأعتقد أننا لو كنا قرأناه جيدًا، ومكّنا لأفكاره الانتشار اللازم والمناسب لها، لما وقعنا فى كثير من أفخاخ الدماء التى سالت بسبب المتطرفين والإرهابيين، لكن، وكما يقولون، فما لا يُدرك كله لا يُترك كله، فلا تزال لدينا فرصة لقراءة ما قاله ودوّنه فى كتبه ومقالاته ودراساته، وما قاله فى أحاديثه المنشورة والمذاعة.. فلديه بعض من الإنقاذ الذى نحتاجه بالفعل.

قبل الفكرة لا بد أن نتوقف قليلًا عند صاحبها.

قد لا يهمك كثيرًا التعرف على الحياة الشخصية لمراد وهبة، مسيرته العلمية وسيرته الفلسفية هى الأهم- فيما أعتقد- عندك وعندى.

سأعود بكم عدة عقود، تحديدًا منتصف الأربعينيات من القرن العشرين، عندما بدأ مراد وهبة حياته الجامعية، فى كلية الآداب بجامعة القاهرة.

فى هذا الوقت كان الفيلسوف المصرى الكبير يوسف كرم قد سافر إلى فرنسا ليعد رسالة الدكتوراه بجامعة السوربون، استدعاه طه حسين ليؤسس قسم الفلسفة بجامعة القاهرة، وقتها كان مراد قد قرأ له كتابه الأول «تاريخ الفلسفة اليونانية».

يقول مراد عن هذا الكتاب: تميز بدقة العبارات والألفاظ الواضحة والمركزة، فلا يوجد لفظ يمكن إحلاله بلفظ آخر، ولا يمكن حذف أى سطر، فوجدت أن هذا هو الأسلوب الأمثل فى الكتابة الفلسفية بالنسبة لى، وقرأته أكثر من مرة.

قرر مراد أن يلفت نظر يوسف كرم إليه، وكان وقتها يدرس فى السنة الثانية بالكلية، فقام بترجمة محاضرة له من الفرنسية إلى العربية، وكانت عن الفيلسوف الشهير بيرجسون، قرأ كرم الترجمة وأعجب بها، ويومها قال لمراد: أنا مستعد أن أتواصل معك.

كان يوسف قد انتقل إلى جامعة الإسكندرية، فكان مراد يذهب إليه هناك ويحضر محاضراته صباحًا، وبعد الظهر يلتقى به فى منزله، وفى المساء يعود إلى القاهرة، وظلت علاقته به قوية إلى أن غادر الدنيا.

لم يكن يوسف كرم وحده هو صاحب التأثير الأكبر فى حياة مراد وهبة.

على خريطته يمكننا أن نلتقى أيضًا الفيلسوف الكبير عبدالرحمن بدوى.

كان بدوى يدرّس لوهبة فى السنة الثانية بكلية الآداب، وطلب من الدفعة عمل بحث، وقام مراد بعمل بحثه مستعينًا بحوالى ٣٠ مرجعًا باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية.

يقول: سلمت البحث للدكتور بدوى، وبعدها بشهر دخل ومعه الأبحاث وأعطانا الدرجات، وكانت مفاجأة عندما دخل إلى المحاضرة وسأل: أين مراد وهبة؟ فخشيت أن أكون غير موفق، ولم أتصور خلاف ذلك، فأجبت: أنا موجود، فقال: سوف أقرأ ما كتبته عن البحث المقدم منك، وكان ذلك فى حوالى ١٠ أسطر بدأت كالآتى: صاحب هذا البحث له مستقبل عظيم فى التأليف، ومن هنا بدأت علاقتى تتطور معه، بدأنا نمشى سويًا، وكان يسترسل معى فى كيفية تأليف الكتب، واستمرت علاقتى به إلى أن تركت جامعة القاهرة، وانتقلت إلى جامعة عين شمس، ولحسن حظى كان بدوى رئيسًا لقسم الفلسفة هناك، فالتقيت به، وعندما أخبرته بأننى سوف أشرع فى دراسة وأبحاث لنيل درجة الدكتوراه، قال لى: هنيئًا وسوف أشرف على الرسالة.

لكن كيف اقترب مراد وهبة من الفلسفة الإسلامية؟

هنا يظهر لنا أستاذ ثالث له، وهو أستاذ الفلسفة الإسلامية محمود الخضيرى، وبدأت العلاقة بينهما عندما كان الخضيرى يدرّس له فى الجامعة عن الفيلسوف الإسلامى ابن سينا.

يقول مراد: كانت عندى الجرأة أن أناقشه فيما يلقيه علينا، وكان يستمتع بتعليقاتى ويشجعنى على المضى فيها، فبدأت أقترب من الفلسفة الإسلامية، وظل اهتمامى بها إلى عام ١٩٧٧، عندما قدمت أول بحث عن ابن رشد بعنوان «ابن رشد والتنوير»، فى سان فرانسيسكو بأمريكا بالجمعية الفلسفية الإسلامية التى كان يرأسها العراقى محسن مهدى.

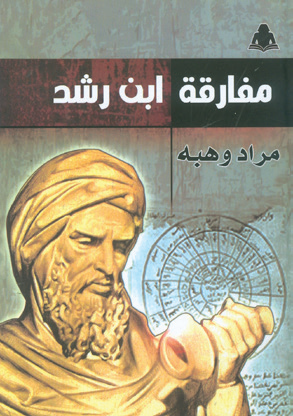

كلمة السر الكبيرة فى مشروع مراد وهبة الفكرى التنويرى هى الفيلسوف ابن رشد، لكن لا يعنى هذا أنه اكتفى به.

من بين وجوه الانتقاد التى وجهها الفيلسوف الكبير حسن حنفى لمراد وهبة ما قاله عنه من أنه يعيش على قضيتين؛ الأولى أن ابن رشد ليس له مثيل من قبل ولا من بعد، والثانية الهجوم على الأصولية.

رفض مراد وهبة هذا الاتهام.

اسمعوه وهو يقول: لا أعرف حسن حنفى، ولكن أقول له أنا لدىّ أكثر من ٢٠ كتابًا، وكل كتاب يختلف عن الآخر، فبناء على ماذا يقول إننى أكرر نفسى، فهذا مضحك للغاية، ويكفى أنه غير قارئ لمؤلفاتى، فهل قرأ «ملاك الحقيقة المطلقة» أو «جرثومة التخلف» أو «قصة الجمال وتاريخ الفلسفة»، فهذه الكتب لا علاقة لها بابن رشد، وعيب على من يدّعى أنه مثقف ثم يكشف عن أنه غير قارئ، لقد قمت بعمل ٢٠ مؤتمرًا دوليًا، فهل كلها عن ابن رشد؟ وكان أول مؤتمر دولى عن الفلسفة والحضارة، فابن رشد أدخلته فى مؤتمر الفلسفة الإسلامية، وكان فى القاهرة بجانب مؤتمرات كثيرة بعناوين مختلفة.

قد يكون لدى مراد وهبة كل الحق فى رده على حسن حنفى، لكن هذا لا ينفى أن اهتمامه بابن رشد يفوق اهتمامه بالآخرين.. وهنا يأتى السؤال عن سر هذا الاهتمام.

يعتمد مراد وهبة على ابن رشد فى مواجهة الأفكار المتطرفة عندما يضعه وجهًا لوجه فى مواجهة ابن تيمية وأفكاره

أهمية فلسفة ابن رشد لدى مراد وهبة لأنه يعتبرها أداة لتجسير الهوة بين الغرب والمجتمع الإسلامى، ويأتى ذلك بالنسبة له بسبب نجاح ابن رشد فى البيئة الأوروبية من خلال فلسفة الرشدية اللاتينية التى أسهمت كثيرًا فى تأسيس العقلانية الأوروبية، وما تولد عنها من إصلاح دينى فى القرن السادس عشر، وتنوير فى القرن الثامن عشر، حيث وظفت بشكل واسع آراء ابن رشد الداعية إلى إعمال العقل فى فهم النص الدينى، وفى الحوار الإيجابى بين الناس، وهى الروح التى يجب أن تسود فى الحوار بين الغرب والشرق لأنها أساس السلام فى أى منطقة من مناطق الأرض.

يعتمد مراد وهبة على ابن رشد فى مواجهة الأفكار المتطرفة، عندما يضعه وجهًا لوجه فى مواجهة ابن تيمية وأفكاره.

ولديه وجهة نظر محددة عن ذلك.

يقول عنها: عندما أتعامل مع التراث فإننى أعود إلى كائنات حية، وهما ابن رشد وابن تيمية، فهذه كائنات حية لم تمت، وما زالت تعيش بيننا، فابن تيمية يعيش حتى الآن، وأنا أطالب بإعادة إحياء فكر ابن رشد فى محاربة ابن تيمية، لأنه كائن حى لم يؤدِ دوره حتى الآن، فلا يصح أن نقول عن هذا تراث، فهو الآن مطلوب ولا بد لنا من إعادة إحياء فكره بشكل أكبر من هذا، لأن العالم الإسلامى يرفض التعامل معه، فى حين أن الغرب استفاد منه لأنه العدو اللدود لابن تيمية.

ويضيف مراد: علينا أن نعى جيدًا ونحن نحارب الإرهاب أننا لا نحارب شخصيات تاريخية، بل نحارب أشخاصًا أحياء، فإذا ذهبت إلى الإخوان ستجدهم يقولون إن ابن تيمية يعيش معنا الآن ونحن مسئولون عن تنفيذ أفكاره، فابن تيمية له مفعول قوى فى الوهابية وله مفعول قوى داخل الإخوان، فلا يمكن أن تتحدث مع الإخوان بمعزل عن ابن تيمية، ولا يمكن أن أتحدث عن تجديد الخطاب الدينى دون التعامل مع ابن رشد إلا باعتباره كائنًا حيًا ما زال يعيش بيننا حتى اليوم.

ويدلل مراد وهبة على وجهة نظره، يقول: إذا ما أردنا دليلًا قويًا يثبت أن ابن تيمية حى بيننا، فلننظر إلى تنظيم «داعش» الذى يستعين به فى عملياته الإرهابية، فكيف نأتى بعد كل هذا ونتعامل معه باعتباره تراثًا، ونقبل كذلك بالتعامل مع ابن رشد على أنه تراث، ولذلك فأنا أرى أننا ما زلنا نعيش فى القرن الـ١٣ على الرغم من أننا فى القرن الـ٢١.

مبكرًا دعا مراد وهبة إلى تأسيس ما يمكن تسميته «الرشدية المصرية المعاصرة»، وهو تيار سعى من خلاله إلى تجديد الفكر العربى بنقله من ظلام الأصولية المتطرفة إلى نور العقلانية المستنيرة.

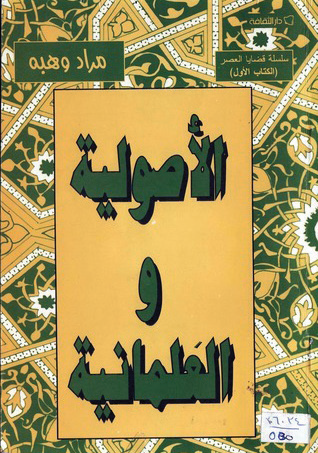

فى العام ١٩٩٥ أصدرت دار الثقافة سلسلة بعنوان «قضايا العصر»، وكان أول كتبها «الأصولية والعلمانية» لمراد وهبة، الذى قال فى تقديمه لكتابه: أظن أن هذه القضية تأتى فى المقام الأول، لأننا إن شئنا الدقة قلنا إنها قضية العصر، لأن ما تعانيه البشرية الآن من عنف وإرهاب وقتل وأنشطة اقتصادية غير مشروعة إنما هى تفريعات للأصولية فى علاقتها العضوية بالرأسمالية الطفيلية، وقد انشغلت ببحث هذه القضية مع بزوغها فى السبعينيات فاكتشفت أن جذرها ممتدة إلى عام ١٧٩٠، وهو العام الذى صدر فيه كتاب «إدموند بيرك» بعنوان «تأملات فى الثورة الفرنسية»، فهذا الكتاب هو دستور الأصوليات الدينية مع تباين أسمائها، وهو يصف التنوير بالبربرية والجهل، وإذا كان التنوير علمانى الطابع، فالأصولية نقيض العلمانية، وبيان هذا التناقض هو الفكرة المحورية لهذا الكتاب.

فى هذا الكتاب أشار مراد إلى ابن رشد، قال عنه: فى القرن الثانى عشر فى قرطبة دعا ابن رشد إلى حق الفيلسوف فى تأويل النص الدينى بما يتفق وطبيعة البرهان العقلى، ويعرّف ابن رشد التأويل بأنه: إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية، وهو يقول ذلك فى شأن العلاقة بين الشريعة والبرهان العقلى.

ويقول: فإن أدى النظر البرهانى إلى نحو ما من المعرفة بموجود ما، فلا يخلو ذلك الموجود أن يكون قد سكت عنه فى الشرع، أو فرق به، فإن كان مما سكت عنه فلا تعارض هناك، وهو بمنزلة ما سكت عنه من الأحكام، فاستنبطها الفقيه بالقياس الشرعى، وإن كانت الشريعة نطقت به فلا يخول ظاهر النطق أن يكون موافقًا لما أدى إليه البرهان فيه أو مخالفًا، فإن كان موافقًا فلا قول هناك وإن كان مخالفًا طلب منه تأويله.

ويضيف: ومن شأن التأويل أن يخالف الإجماع، ولهذا يمتنع تكفير المؤول، ولهذا نقد ابن رشد الغزالى عندما كفّر الفلاسفة من أهل الإسلام مثل الفارابى وابن سينا، ومع ذلك فقد كُفّر ابن رشد وأحرقت مؤلفاته وحوكم ونفى إلى قرية أليسانا.

وينقل مراد عن ابن رشد قوله: عندما يكون عند الآخرين أفكار مقبولة لدينا نأخذ بها، بينما غير المقبولة لا نأخذ بها.

ويشرح مراد وهبة مما قاله ابن رشد، فيقول: لقد خرج بفكرة مهمة جدًا، وهى أنه حتى ننفتح على الآخرين يجب أن تكون لنا رؤية معينة للدين، فالنص الدينى عنده له معنى ظاهر حسى ومعنى باطن، المعنى الحسى أى بالحواس، يعنى عندما نقول على سبيل المثال: الله يجلس على العرش، المعنى الحسى هو أنه يوجد عرش والله يجلس عليه، وفى هذه الحالة يوجد معنى باطن فى النص علينا أن نكتشفه، والمعنى الباطن هو المعنى المجازى، فإذا قلنا: الله يجلس على العرش يبقى العرش كدلالة على عظمة الله وسلطانه وليس مجرد كرسى عرش يجلس عليه، وهكذا هناك آيات كثيرة لها معنى حسى ومعنى مجازى

ويضيف وهبة: طبعًا هم كفّروا ابن رشد بسبب هذا الفكر وقاموا بحرق كتبه ومؤلفاته واتهموه بالإلحاد، بينما أوروبا أخذت بآرائه وأفكاره وقامت بتأسيس تيار فكرى اسمه الرشدية اللاتينية، وأنا أحاول القيام بتأسيس تيار الرشدية العربية.

لم تكن الدعوة نظرية بحته، ففى نوفمبر من العام ١٩٧٩ عقد مراد وهبة فى القاهرة المؤتمر الدولى الفلسفى الأول حول الفلسفة الإسلامية تحت رعاية جامعة عين شمس، وكان عنوانه «الإسلام والحضارة»، وألقى فيه ببدايات فكرته التى كانت تقوم على مفارقة أن ابن رشد الفيلسوف المسلم العظيم ميت فى الشرق وحى فى الغرب، فرغم أنه اتُهم بالكفر والزندقة، وأُحرقت مؤلفاته، وتم نفيه، إلا أن فلسفته بقيت فى الجذور الأولى والعمد الأساسية للتنوير الأوروبى.

هذا المنهج الذى اتبعه مراد كان سببًا فى مطاردته هو أيضًا، وكأنه أخذ نصيبًا من حظ وقدر ابن رشد فى الحياة.

ففى العام ١٩٨٠ نشر بحثًا مطولًا عن ابن رشد، وهو ما لم يعجب عددًا من المنتمين إلى المؤسسة الدينية وأعضاء التيارات الإسلامية المتطرفة، وهو ما دفع الرئيس السادات إلى أن يأخذ قرارًا بإبعاد مراد عن التدريس فى الجامعة، وكانت الحجة التى رُفعت فى وجهه هى أنه يفسد عقول الشباب بأفكاره وفلسفته.

وبعد سنوات من هذه الواقعة وجد مراد نفسه يجلس أمام رئيس جامعته الذى طالبه بأن يتوقف عن التدريس فى الجامعة، وكانت الحجة هذه المرة أن أفكاره تتسبب فى تشتيت فكر الطلبة وتهدد الأمن القومى، ولم يفهم وقتها كيف تكون الدعوة إلى إعمال العقل تهديدًا للأمن القومى؟ .

كانت أفكار مراد وهبة تمثل خطرًا بالفعل، وهو ما دفع الشيخ محمد الغزالى إلى الهجوم عليه بشراسة فى مقال نشره بجريدة «الشعب» بزاويته «هذا ديننا» فى ٥ يوليو ١٩٩٤.

من بين ما قاله الشيخ الغزالى: من غرائب الزمان أن الكارهين لله وهداه يسمون أنفسهم تنويريين، وأنهم لن يستريح لهم بال حتى يحققوا رغبات الاستعمار العالمى فى محو الإسلام من الأرض، والهدف محو الإسلام وحده، جرى ذلك الفكر فى نفسى وأنا أقرأ بعض ما كتبه الدكتور مراد وهبة تحت عنوان «تيار الأصولية يتحكم فى الإعلام ويهيمن على التعليم»، قلت: ماذا يريد الرجل؟ لقد أوهمنا بأن أبا حامد الغزالى درويش كبير، وأن جموده العقلى نال من الفكر الإسلامى كله، وأن ابن رشد هو إمام التنويريين، وأن العالم الإسلامى لن يبصر الطريق إلا إذا مشى خلفه، وبهذا التوجيه أصبحت عصابة الشيوعيين التى تعمل تحت راية التنوير تعتمد على أبوة عقلية محترمة، والغزالى وابن رشد من علماء الإسلام الكبار، وكلاهما يحترم الكتاب والسنة، والخلاف العقلى بينهما كالخلاف الفقهى بين الشافعى وأبى حنيفة، لا يعنى شيئًا ذا بال، ولو وجدا فى هذا العصر لكانا صديقين حميمين، ولتعاونا معًا ضد الإلحاد الأحمر والأصفر، إن منهج الشك عند ديكارت مستقى من منهج الشك عند الغزالى.

ويقارن الشيخ محمد الغزالى بين أبى حامد الغزالى وابن رشد فى مواجهة مراد وهبة.

فيقول: عندما نقد أبوحامد فلسفة الإغريق كشف عن عقل من أكبر العقول فى دنيا الناس، كان يسبح فى أفق أسمى من آفاق أرسطو وأفلاطون وسقراط جميعًا، وبالعقل الذرى الذى منحه الله إياه ترك هذه الفلسفة خرائب فى أغلب قواعدها، أما ابن رشد فهو مع يقينه الجازم بالكتاب والسنة، فله وجهة نظر تقترب أو تبتعد عن الغزالى، وليس فى ذلك حرج أو لوم، وكلا العالمين الجليلين من قمم الفكر الدينى، ولا أدرى ما علاقة مراد وهبة، وهو مسيحى يخدم مسيحيته بإخلاص، بهذه القضايا القديمة؟، وما معنى اتهامه الإعلام والتعليم بالأصولية؟ أظنه لن يرضى إلا إذا أقيم تمثال لماركس أو لينين فى أحد ميادين القاهرة وخلع الإسلام من جذوره.

فى العام ٢٠٠٢، وبعد سنوات من مقال الغزالى، كتب مراد وهبة مقالًا أشار فيه إلى نقد الشيخ له، ونشره فى مجلة «المصور»، حاول من خلاله تفنيد الاتهامات التى وُجهت إليه.

يقول مراد: هذه هى صورتى كما رسمها الشيخ الغزالى، والرسم على ضربين، رسم لا يخلو من الخيال، يضيف أو يحذف أو يشوه، ورسم يخلو من الخيال ويطابق الواقع بلا زيادة أو نقصان، والسؤال إذن: أى ضرب من الرسم يتبناه شيخنا الجليل؟

وبعلمية واضحة ومنهجية محكمة يبدأ مراد فى تفنيد ما يدعيه الغزالى عليه.

يقول: للجواب عن هذا السؤال علينا بيان ما إذا كانت العلاقات التى يقيمها شيخنا الجليل بين الألفاظ والعبارات علاقات خيالية أم علاقات واقعية، فهو مثلًا يقيم علاقة بين الكارهين لله والتنويريين والاستعماريين، وهو يسوق العلاقة بلا دليل أو برهان كما لو كانت حقيقة مطلقة، فى حين أنه من الممكن التدليل على غير ما يرى شيخنا الجليل، وأنا هنا أنتقى ثلاثة من الفلاسفة التنويريين ومن جنسيات متباينة، لا هم كارهون لله ولا هم استعماريون وإنما تنويريون ليس إلا.

الفيلسوف الأول هو الإنجليزى لوك «١٦٣٢- ١٧٠٤».

يقول مراد عنه: نشر لوك فى عام ١٦٨٩ كتيبًا عنوانه «رسالة فى التسامح»، وهو يقصد التسامح الدينى، بمعنى أنه ليس من حق أحد أن يقتحم باسم الدين الحقوق المدنية والأمور الدنيوية، ولهذا فإن فن الحكم ينبغى ألا يحمل فى طياته أى معرفة عن الدين الحق، ومعنى ذلك أن التسامح الدينى يستلزم ألا يكون للدولة دين، لأن خلاص النفوس من شأن الله وحده، ثم إن الله لم يفوض أحدًا فى أن يفرض على أى إنسان دينًا معينًا، وأظن أن هذا الفكر ليس إلحادًا وإنما هو فكر علمانى أصبح أساسًا لفكر التنوير.

الفيلسوف الثانى هو الفرنسى فولتير «١٦٩٤- ١٧٧٨».

يقول عنه مراد: فولتير هو الآخر لم يكن ملحدًا، وإنما كان مؤمنًا بوجود الله، ودليله على وجوه مشتق من الدليل الغائى، يقول: حين أرى ساعة يدل عقربها على الزمن أستنتج أن موجودًا عاقلًا رتب لوالبها لهذه الغاية، وكذلك حين أرى لوالب الجسم الإنسانى أستنتج أن موجودًا عاقلًا رتب هذه الأعضاء، وأن العينين أعطيتا للرؤية واليدين للقبض، ثم إن فولتير لم يكن استعماريًا، وإنما كان عدودًا للدوجماطيقية، أى توهم امتلاك الحقيقة المطلقة، وهذا هو مغزى التعصب فى رأيه، ولهذا فهو يدعو إلى التسامح بديلًا عن الواحدية، ولهذا فإنه كان يرى أنه لا سبيل أمام الملل والنحل سوى التسامح.

الفيلسوف الثالث هو الألمانى كانط «١٧٢٤ - ١٨٠٤».

ويقول عنه مراد: كانط يعتبر قمة التنويريين فى القرن الثامن عشر، له كتاب عنوانه «الدين فى حدود العقل وحده» يميز فيه بين الوحى وعقل الإنسان، ويرى أن الأول أرحب من الثانى، ولكنه كفيلسوف لا ينشغل إلا بالثانى، أى بالعقل الخالص، فيرى أنه عاجز عن التدليل عليه بالمعانى الأخلاقية، ومن ثم تكون الأخلاق هى وسيلة الإنسان إلى معرفة الله.

وبعد أن يشير وهبة إلى فلاسفته الثلاثة، يعود إلى الغزالى.

يقول: وهكذا يبين لنا أن العلاقة التى يقيمها شيخنا الجليل بين الكارهين لله والتنويريين علاقة من صنع الخيال وليست من صنع الواقع.

ثم يلتفت مراد بعد ذلك إلى العلاقة التى يقيمها الشيخ الغزالى بين أبوحامد الغزالى وابن رشد، ففى رأيه أن الخلاف بينهما لا يعنى شيئًا ذا بال، ولو وجدا فى هذا العصر لكانا صديقين حميمين ولتعاونا معًا ضد الإلحاد الأحمر أو الأصفر.

يقول مراد: لقد أصبت بذهول عندما قرأت هذه العبارة، ذلك أن الخلاف بين الغزالى وابن رشد هو خلاف جذرى، فقد أصدر الغزالى كتابًا عنوانه «تهافت الفلاسفة»، كفّر فيه الفلاسفة المسلمين؛ لأنهم أنصتوا إلى فلاسفة اليونان الوثنيين، وجاء هذا التكفير فى مفتتح الكتاب، أما فى خاتمته فقال: فإن قال قائل قد فصلتم مذاهب هؤلاء، أفتقطعون القول بتكفيرهم ووجوب القتل لمن يعتقد اعتقادهم؟ قلنا تكفيرهم لا بد منه، ثم سكت عن إبداء الرأى فى وجوب قتلهم.

أما ابن رشد- كما يرى مراد- فقد ألف ثلاثة كتب ضد الغزالى، وهى «تهافت التهافت، وفصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، ومناهج الأدلة فى عقائد الملة»، والذى دفع ابن رشد إلى تأليف هذه الكتب الثلاثة مردود إلى خطورة تأثير الغزالى، فقد أصبح الشرق محكومًا بمذهبه، بل امتد تأثيره إلى المغرب العربى حتى كاد يكون محكومًا به، ولا أدل على ذلك من أن أهل السنة قد لقبوا الغزالى بحجة الإسلام، وسمى أمير المسلمين حتى لا يشارك أمير المؤمنين فى لقبه.

ومرة ثانية، يشير مراد إلى العلاقة الحميمة التى يقيمها الشيخ الغزالى بين أبوحامد وابن رشد هى علاقة من صنع الخيال وليست من صنع الواقع.

انتقل مراد وهبة بعد ذلك بجرأة وشجاعة إلى موطن من مواطن الفتنة أراد الشيخ الغزالى أن يشعلها، وهو الموطن الذى كان موضع تساؤل مريب عند الشيخ بين مراد كمسيحى يخدم مسيحيته بإخلاص وبين اهتمامه بقضايا قديمة، وهى بالطبع قضايا أبو حامد وابن رشد، وهذه القضايا فى رأيه قضايا إسلامية.

يقول مراد: أنا أرى أن هذه القضايا حضارية وليست إسلامية فقط، ولا أدل على ذلك من أننى عقدت أول مؤتمر دولى للفلسفة الإسلامية فى القاهرة فى نوفمبر ١٩٧٩، وكان مكانه كلية التربية بجامعة عين شمس، وجاء فى كلمة مندوب الأزهر الشريف أنها لسنة حسنة أن تنهج جامعاتنا منهج البحث عن أصالة تراثنا، والكشف عن روحه وأثره فى الحضارة الإنسانية، وقال السكرتير العام للاتحاد الدولى للجمعيات الفلسفية فى كلمته الافتتاحية: إن عقد مؤتمر فى الفلسفة لهو أمر جديد للغاية فى ضوء الأنشطة المتنوعة التى حدثت فى هذا القرن فى مجال الفلسفة، وقال السكرتير الدائم للأكاديمية الملكية البلجيكية فى كلمته الافتتاحية: إن تراثكم لا يضاهيه أى تراث آخر أنتجته البشرية، أما أنا فقد قدمت بحثًا عنوانه «مفارقة ابن رشد» أثار جدلًا دوليًا حادًا، وفى عام ١٩٩٤ عقدنا مؤتمرًا دوليًا فى القاهرة تحت عنوان «ابن رشد والتنوير» وبعد هذا المؤتمر توالت المؤتمرات والندوات الدولية وإصدار المؤلفات عن ابن رشد.

وقد تسأل الآن لماذا تأخر رد مراد وهبة على مقال الغزالى كل هذه السنوات؟ فقد كتبه بعد وفاته التى كانت فى العام ١٩٩٧ بخمس سنوات.

الفقرة الأخيرة فى المقال يمكن أن تجيبنا.

يقول مراد: معذرة أيها الشيخ الجليل، فمقالك منشور فى عام ١٩٩٤، وعندما قرأته لم أفهم مغزاه، ولكن بعد أن قرأت عبارتك الواردة فى مقال السفير حسين أحمد أمين أدركت المغزى فكان لا بد من الرد.

كان حسين أحمد أمين قد كتب مقالًا فى جريدة القاهرة نشرته فى ١٢ فبراير ٢٠٠٢، تطرق فيه إلى ذكريات ثلاث سنوات «سبتمبر ١٩٨٧- سبتمبر ١٩٩٠» قضاها سفيرًا لمصر فى الجزائر، وكان من بين ما قاله: إن أحداثًا من الشغب مصحوبة بأعمال تخريب وقعت فى مدينة قسنطينة فى ديسمبر ١٩٨٦، وقام فيها بدور بارز طلبة جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية، التى كان من أبرز أهداف إنشائها عام ١٩٨٤ بث مفهوم عن الإسلام معتدل مستنير تقاوم به الدولة المفاهيم المتطرفة، والتى كانت تستعين بخبرات بعض علماء الدين ممن شاع عنهم أنهم معتدلون كالداعيتين المصريين الشيخ يوسف القرضاوى ومحمد الغزالى، وقد عين الغزالى أستاذًا بتلك الجامعة، وكان الشاذلى بن جديد، رئيس الجمهورية، شديد الولع به وشديد الثقة فيه، فأمر بأن يفسح له التليفزيون والإذاعة فى الجزائر وقتًا لحديث دينى يلقيه فى كل منهما مرة كل أسبوع، سمعته بنفسى فى أحد أحاديثه التليفزيونية يزعم أنه ما من مرة تعرضت فيها مصر لغزو أجنبى إلا أظهر أقباطها ترحيبًا بذلك الغزو وتعاونوا معه.

هذه الرحلة الفكرية جعلت مراد وهبة مهتمًا ومهمومًا برصد ظاهرة الإرهاب والتطرف والبحث خلف أسبابها ومحاولة توصيف العلاج لها.

يخبرنا هو ببدايات اهتمامه بهذه الظاهرة، يقول: بدأ اهتمامى بظاهرة الإرهاب والتطرف منذ عام ١٩٧٤ على إثر قانون الاستيراد بدون تحويل عملة، الذى قيل عنه الانفتاح الاقتصادى، الذى أصدره الرئيس الراحل أنور السادات عام ١٩٧٤، وكان السؤال: ماذا يعنى الاستيراد بدون تحويل عملة؟

لا يقصر مراد وهبة الأصولية على دين معين فمن وجهة نظره أن جميع الأديان فى هذا الزمن أصولية

ويجيب مراد: يعنى ألا تذهب للبنك لكى تستورد، ولكن هناك سوق سوداء بها دولارات يمكن الشراء منها، ومنها للخارج، فأصبحت الدولة خارج الملعب الاقتصادى، وأطلقت حينها على هذه الظاهرة الاقتصاد الطفيلى، أو الرأسمالية الطفيلية، لأنها كانت تستورد ما هو غير مشروع، مثل أسلحة ومخدرات وأيضًا الدعارة، لكن ليس فى الإنتاج، ومن هنا بدأت الأزمات الاقتصادية، ونشأت معها شركات توظيف الأموال وصدرت حينها بفتاوى دينية، وهو ما ساعدها فى الدخول إلى تيار أطلقت عليه حينها تيار «الأصولية الدينية»، أى أنك تقبل الفتوى إذا كانت عبارة عن عدم إعمال العقل فى النص الدينى، أى تأخذ النص الدينى بظاهره وليس فى عمقه، ثم يتهمك بعد ذلك إذا أعملت عقلك بالملحد، ونتج عن هذا التحالف بين الطفيلية الرأسمالية والأصولية الدينية الإرهاب، وذلك لأن الأصولية الدينية لا بد أن تكفر، وهى مسنودة بالرأسمالية الطفيلية ولما تكفرك وأنت تعاند معها تقتلك، وبالتالى فالقتل هو آخر مرحلة من مراحل الأصولية الدينية.

لا يقصر مراد وهبة الأصولية على دين معين، فمن وجهة نظره أن جميع الأديان فى هذا الزمن أصولية، وفى مقدمة هذه الأصوليات الأصولية الإسلامية؛ لأنها نجحت فى التغلغل فى جميع مؤسسات وشعوب الأرض بما فيها دول العالم الغربى، فنحن محكومون بأصولية الإخوان المسلمين، وكتبت مقالًا عندما كان أوباما رئيسًا للولايات المتحدة بعنوان «أصولى فى البيت الأبيض»، فقد كان معه ستة مستشارين من الإخوان وكان أوباما يسعى إلى فرض الخلافة الإسلامية على المنطقة، أما فيما يخص المشروع الصهيونى فهناك تياران: أصولى وعلمانى، فإسرائيل أساس تكوينها علمانى على يد هرتزل، الذى كان يدعو إلى تكوين الدولة اليهودية وهو علمانى بحت، لكن أيضًا هناك أصوليين داخل إسرائيل والصراع الآن فى إسرائيل بين الأصوليين والعلمانيين.

فى أحد حواراته الصحفية أشار مراد إلى معاناته فى مواجهة الأصولية، يقول: صراعى مع الأصوليين طويل جدًا، وممتد منذ عقود، وهو الصراع الذى بدأ فى مدرجات الجامعة.

يقول: وأنا أستاذ فى كلية التربية فى سنة ١٩٧٣، كنت أدرس للطلاب فى السنة الثالثة فلسفة، فوجدتهم منصرفين عنى، صارحتهم بذلك، فقالوا لى: «أفكارنا مأخوذة من الدين وسيادتك جاى تدينا حاجة خارج الدين مش هنقبلها»، قلت لهم: «إذا كان كدا بقى أخرج، أنا مليش لازمة، لأنى ديموقراطى مع الطلاب»، قالوا لى: «لا متخرجش كمل بس إحنا مش معاك، وطبعًا لما هما مش معايا يبقى أنا المحاضرات بتاعتى مقدرش أكملها».

ويضيف مراد: كنت كمن يشرح للجدران، أفكارى تهرب منى، وقلصت وقت محاضرتى للنصف، وذهبت لمجلس الكلية، قلت لهم: «إذا جالكم شكاوى إنى أخرج قبل الموعد فى المحاضرة فالسبب إن الطلبة مش محتاجنى»، قال لى الأساتذة بالإجماع: «براحتك.. اخرج.. وكانوا كلهم إخوان».

مشكلة الأصوليات عند مراد وهبة أن كل أصولية تريد أن تقتل الأصولية الأخرى، فأصحاب كل أصولية يعتقدون أنهم يمتلكون الحقيقة المطلقة، والمشكلة أن لدينا أصوليات كثيرة، وهى التى تقف وراء إشعال الحروب فى العالم.

يقول: إذا أعلن كل دين أنه يملك الحقيقة المطلقة، فسنكون أمام مطلقات متعددة قد تدفع الأديان إلى التصادم، والصراع الدموى، فكل دين يعتقد أنه مطلق، والمطلق الآخر هو عدو له لا بد من القضاء عليه، ومن هنا جاءت فكرة الإرهاب التى تعد أعلى مراحل الأصوليات الدينية.

يرفض مراد مسألة فصل الدين عن مظاهر الحياة فالدين عنده يدخل فى كل شىء ولكنه يميل إلى أن نكون عقلاء ونحن نتعامل مع النص الدينى

ولما داعبت الدكتور مراد فى حوارى معه، وقلت له: إننا نعانى من زحام مطلقات.

فرد ضاحكًا: يمكن أن تقول إن لدينا «هيصة مطلقات».

وإذا كان هذا هو السبب فإن مراد وهبة يرى أن الحل فى تأسيس تيار علمانى دينى.

يمكنك أن تندهش من هذه الرؤية، فكيف تجتمع العلمانية مع الدين؟

يرفض مراد مسألة فصل الدين عن مظاهر الحياة، فالدين عنده يدخل فى كل شىء، ولكنه يميل إلى أن نكون عقلاء ونحن نتعامل مع النص الدينى.

يمكننى أن أترك مراد يوضح فكرته أكثر، يقول: نحن نحتاج إلى تأسيس تيار علمانى، لأن تعريف الأصولية هو التفكير فى النسبى بما هو مطلق وليس بما هو نسبى، أما العلمانية فهى نقيض الأصولية وهى التفكير فى النسبى بما هو نسبى وليس بما هو مطلق.

وتأسيسًا على هذا المعنى يصف الصراع الذى نعانى منه بدقة، فهل نرغب أن يفرض المطلق نفسه على الواقع، وهذه هى الأصولية وهو ما ينتج عنه الإرهاب؛ لأن من يرفض هذا الفكر يقتل، أو أن نقول إن الواقع نسبى ومتغير، لذلك لا مجال للأصولية وعلينا الاختيار.

يجرنا هذا إلى رؤية مراد وهبة إلى المطلق الذى يتحول على أيدينا إلى مقدس يتداخل مع الواقع فيفسده.

يقول عن ذلك: المقدس فى حياتنا هو الدينى الذى أصبح يتداخل مع الدنيوى، وهذا التداخل يؤدى إلى الخلط بينهما، وهو الخلط الذى يقود بالضرورة إلى الصراع بينهما، وهو هنا صراع بين الأصولية «المقدس» والعلمانية «الدنيوى»، وعندما نريد أن نحرك الفكر فى مجال المقدس والدنيوى نحركه فى إطار تكوين تيار علمانى.

المفاجأة أن مراد وهبة لا يعترف بوجود تيار علمانى فى مصر.

يقول: المؤكد أن العلمانية لم تكن تيارًا فى مصر، وليس صحيحًا أن حزب الوفد كان علمانيًا، فعندما صدر كتاب طه حسين «الشعر الجاهلى» وهو يدعو لإعمال العقل فى التراث الإسلامى، مستندًا إلى منهج ديكارت الذى يعتمد على مبدأ رئيسى يقول «لا أسلم بشىء إلا إذا كان واضحًا ومتميزًا»، وهذه القاعدة اعتبرت ثورية؛ لأنها كانت ضد أسلوب التفكير فى العصور الوسطى، وهى عصور دينية ملغمة بألفاظ غامضة، وقد هاجم سعد زغلول، زعيم حزب الوفد، طه حسين بشراسة لأنه ضد التفكير الإسلامى، وهذا يجعلنا نقول إنه من الصعب اعتبار الوفد حزبًا علمانيًا، بل إن المفكرين الذين دافعوا عن طه حسين دافعوا فقط عن حقه فى التفكير، ولم يدافعوا عن العلمانية، وهناك فرق بين أن نقول دعه يفكر، وأن نقول دعه يفكر علمانيًا، وقد نتج عن هذا أن امتنع طه حسين عن المضى فى نفس مساره، وعندما طلب منه يعدل فى كتابه إذا أراد له النشر فعل ذلك.

ويخرج مراد من ذلك إلى أن القضية إذن ليست مجرد الدفاع عن حرية التفكير، ولكنها قضية الدفاع عن أى تيار ينتج عن العقل الإنسانى بما فى ذلك العلمانية، ولو حدث ذلك لكان بداية لغرس العلمانية فى التربة المصرية، بحيث يزال عنها أى وسيلة من وسائل دفن هذا اللفظ، ونحن نرى كيف تتخذ مواقف مدمرة إزاء كل شخص يقول إنه علمانى.

ويفسر مراد وهبة الهجوم على العلمانيين والعلمانية، يقول: حدث هذا الهجوم على العلمانية لأنه تم استخدام اللفظ دون أن يؤصل له نظريًا، دافع عنه من دافع، وهاجم من هاجم فى غياب تام لهذا التأصيل، أما استبدال مصطلح المدنية بالعلمانية فهو تزييف، لأن مصطلح التمدين هنا لا علاقة له بالعلمانية، ويقول المعجم العريى «تمدين الرجل» أى أتى المدينة، فالمدنية هى انتقال العيش من القرية إلى المدينة، كما أن التمدين بمعنى اللياقة فى التعامل مع البشر ومراعاة الآداب، وهذا أمر يختلف عن العلمانية المعنية أصلًا بأسلوب التفكير، الذى تمارسه بأى مكان كنت.

على أساس علمانى دينى يدخل مراد وهبة إلى قضية تجديد الخطاب الدينى.

فى العام ٢٠١٤ ومع تصاعد الدعوات إلى تجديد الخطاب الدينى لمواجهة ما نتج عن جماعات التطرف من أعمال إرهابية، نشر مراد وهبة مقالًا مهمًا ومفاجئًا فى العدد الثانى من مجلة «الفكر المعاصر» التى تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وكان عنوانه «التجديد فى الفكر الدينى».

ذهب مراد فى مقاله إلى أنه بموت الشيخ محمد عبده انتهى التجديد الدينى فى الفكر الإسلامى، ومتسائلًا عن العلاقة بين موت محمد عبده وموت التجديد الدينى؟ متخذًا من هذا التساؤل أساسًا ووجهة فى النظر لهذه المقولة، وفى إثباتها وتأكيدها.

دفع وهبة بين يدى رأيه بواقعة من تراث الإمام محمد عبده، فعندما توفى فى العام ١٩٠٦ أرسل «كوكوريل» خطابًا إلى الروائى الروسى الكبير تولستوى أخبره فيها بأن الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية، والذى كان قد أرسل إليه خطابًا منذ عامين، قد توفى وهو فى طريقه إلى أوروبا، وليس من أحد بقادر على أن يحل محله فى تمثل رؤيته المتسامحة، وفى مواصلة جهده الذى يمكن إيجازه فى أنه يؤدى لدينه ما أديته أنت لدينك، أى تنقيته من سوء الفهم، ومن سخف الاعتقاد.

ويعلق وهبة على هذه الواقعة بقوله: إذا كان التجديد الدينى يستلزم العقل الناقد، وإذا كان العقل الناقد يخرج المسلم من سجن الإجماع، وإذا كان التكفير ملازمًا للخروج على الإجماع، فالتجديد الدينى ممتنع.

لم يمنع هذا الرأى مراد وهبة من أن تكون له وجهة نظره فى مسألة تجديد الخطاب الدينى.

فهو يرى أن هناك اضطرابًا كبيرًا فى مسألة تجديد الخطاب الدينى، وأن المعيار الذى نتعامل به مختل، فلا بد أن يكون المعيار هو «إضعاف الأصولية».

يقول: إذا نجحنا فى تنفيذ هذا المعيار سنصل إلى تجديد فعلى للخطاب الدينى، وللأسف لن نستطيع أن نقول إننا نملك تجديدًا للخطاب الدينى لأن الأصولية تهدد النخبة، وهذه النخبة تعانى من ضعف الوعى، فعندما نتحدث عن إرهابى يقتل الناس ونجد الأصولية تبرر ذلك بالحديث عن حرية الرأى يكون هذا دفاعًا صريحًا عن الإرهاب وتشجيعًا على العنف.

وعلى عكس رجال الدين الذين يرون أن تجديد الخطاب الدينى لا بد أن يتم من خلالهم وحدهم، فإن مراد وهبة يرى أن التجديد مسئولية كل من يطلق على نفسه اسم مثقف، وليس فقط المؤسسة الدينية، لأن المؤسسة الدينية جزء من المجتمع، والدين ليس حكرًا على هذه المؤسسات، لأنه فى الأصل من حق كل إنسان أن يكون متدينًا، وبعد التدين تنشأ المؤسسة الدينية، فأنت تؤمن أولًا بدين ما، ثم يتسع ويصبح معتقدًا، وبعد ذلك يكون فى إطار مؤسسة دينية.

ويذهب مراد إلى أن المؤسسات الدينية نفسها فى حاجة إلى التطوير، فلا بد أن تواكب الزمن، وتتحدث بلغته وفكره، ولا يعد هذا خروجًا عن الإيمان، فالإيمان حى وليس ميتًا.

وعلى عكس كثيرين يعتبرون أن مناهج الأزهر هى المسئولة عن التطرف وإنتاج الإرهابيين، فإن مراد يرى أن مناهج الأزهر ليست وحدها المسئولة عن أزمة الإرهاب، بل يمتد الأمر إلى كليات التربية التى تخرج هى الأخرى إرهابيين.

وهبة لا يقول رأيًا هنا، بل يتحدث عن تجربة عاشها بنفسه، من خلال عمله فى كلية التربية جامعة عين شمس منذ العام ١٩٨٥، حيث تم فصله مرتين، الأولى فى عام ١٩٨١ والثانية فى عام ١٩٩٧، حينما قال له رئيس الجامعة: أرجوك توقف عن التدريس؛ لأن أفكارك تهدد الأمن القومى، فالطلبة لا ينامون.

ويعتبر مراد أن البداية الحقيقية لمواجهة الإرهاب لا بد أن تكون من كليات التربية؛ لأنها المعنية بتخريج المدرسين، فلو اقتحمتها الدولة، وعملت على ذهنية المعلم، فسوف تختفى جماعة الإخوان، لذلك حرصت جماعة الإخوان- خلال العقود الماضية- على منع أى تطور فى كليات التربية، وما دمت تنادى بتطوير التعليم فعليك بهذه الكليات، ودون ذلك فأنت تلعب خارج الملعب، ولن تصل لأى نتيجة، فالحديث عن تطوير التعليم دون اقتحام كليات التربية وتطهيرها من الإخوان عبث.

وفى جرأة شديدة يقتحم مراد مسألة تدريس التربية الدينية فى المدارس، يقول: لا بد من استبعاد تدريس المادة الدينية من المدارس، لأنه فى هذه الحصة يدخل المدرس، ويغلق الباب خلفه، ويقوم بالتدريس للطلبة، سواء أكانوا مسلمين أو مسيحيين، وأنت لا تعرف على الإطلاق ماذا يقول للطلبة، ولكن بحكم الفصل المكانى، يجد الطالب نفسه أمام الفصل الفكرى، لأن الطالب المسلم يجد زميله المسيحى فى فصل آخر، والعكس، وهنا فهو يتساءل لماذا يترك زميله فى فصل آخر من أجل تدريس هذه المادة، ليدرك وقتها أن عقيدته الدينية تختلف عن عقيدة زميله، وبالتالى فهذه الحصة، تربى فى الطالب دون أدنى إرادة منه شعورًا بالتمييز، والتعصب لعقيدته، والتفرقة بينه وبين زميله، ولهذا فلا بد من إلغاء تدريس المادة الدينية فى المدارس.