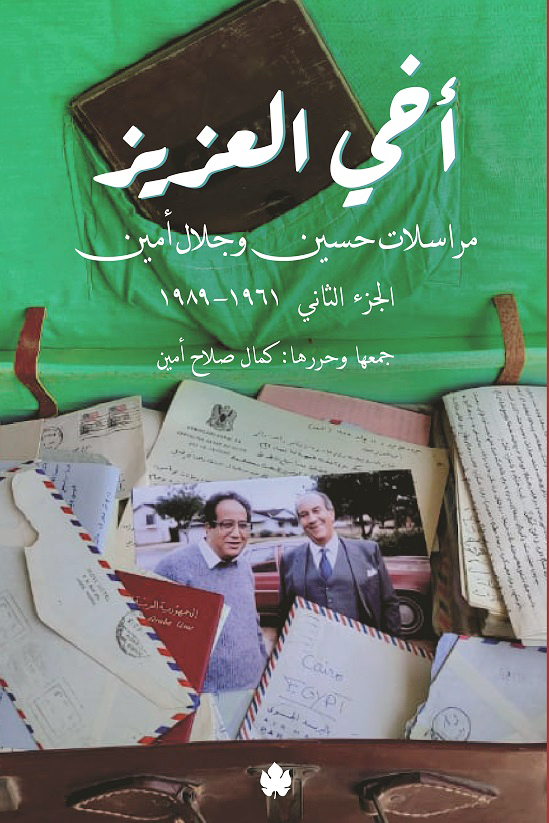

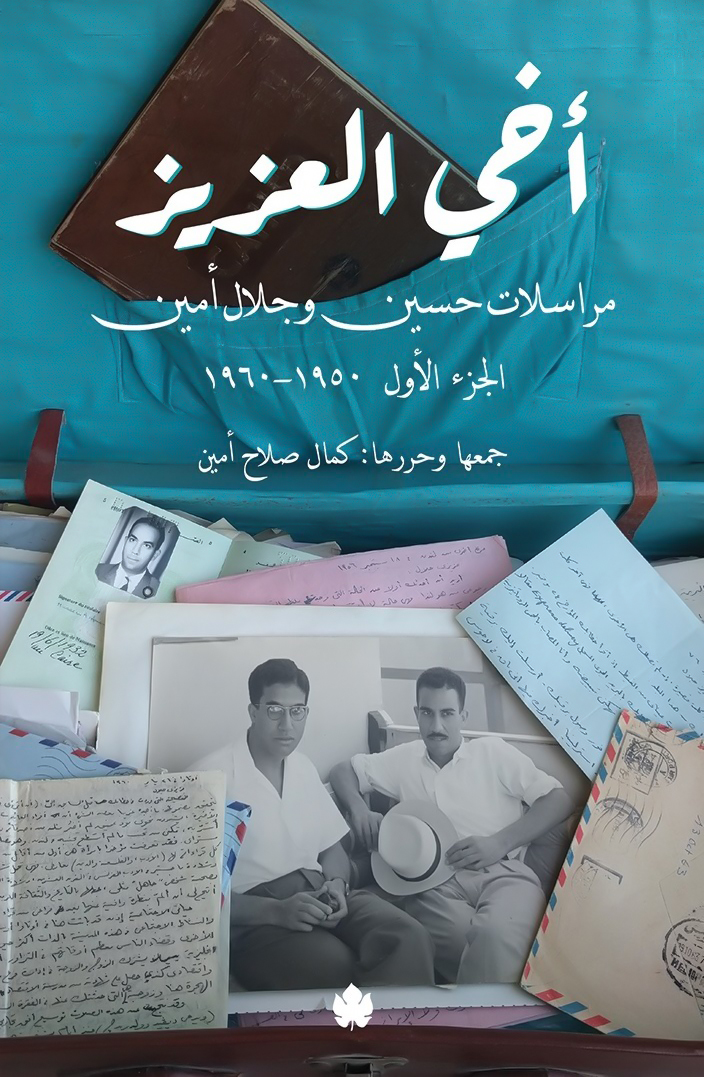

اسأل حسين.. قراءة حرة فى أفكار صاحب «دليل المسلم الحزين»

- كان حسين يكتب دائمًا ما ينحاز إلى أنه صحيح أما جلال فقد كان يكتب دائمًا

ما يتوافق مع الجماهير ويريحهم ويسعدهم ولا يقلقهم

- «دليل المسلم الحزين» يعتبر حتى الآن أشهر كتبه

- كان يرى الجماعات الإسلامية فريق قوى من متخلفى العقول يسعى فى نجاح إلى الرجوع بالأمة الإسلامية مئات السنين إلى الوراء وإلى وأد كل فكر حر وكل بحث مخلص عن الحقيقة

- اعتبر الصمت أمام جماعات الإسلام السياسى حماقة ترقى إلى مستوى الجريمة

- معظم أفراد جماعات الإسلام السياسى من الذين يعانون من مظالم معينة صحيحة أو متوهمة يقودهم أناس يستغلون هذا التعطش لدى أتباعهم إلى إزالة المظالم من أجل الوصول إلى السلطة

- لم يجرؤ على مناظرته أحد، ولم يسمح لأحد لأفكاره أن تنتشر

كان ذلك فى العام 2009 تقريبًا.

الدكتور جلال أمين الكاتب الشهير وأستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية يشير فى أحد مقالاته إلى أن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان دعا والده الكاتب والمؤرخ الكبير أحمد أمين إلى الانضمام إلى جماعته، لكن والده اعتذر، وكانت له فى ذلك أسبابه الخاصة.

تواصلت مع الدكتور جلال تليفونيًا- وكان حتى وفاته لا يملك هاتفًا محمولًا- وسألته عن كواليس هذه الواقعة وملابساتها، كنت أريد نشرها كاملة، فسطر واحد فى مقال له لا يسمن ولا يغنى من جوع، لكن الدكتور جلال اعتذر لى بأدبه الذى كان معروفًا عنه، بأنه لا يمتلك معلومات عن هذه الواقعة، وأرشدنى إلى شقيقه الأكبر حسين، قال لى: اسأل حسين.

وأكد على ترشيحه: حسين قد تكون لديه معلومات أكثر، لأنه أكبر منى وكان حاضرًا هذه الواقعة.

كنت أعرف السفير أحمد أمين جيدًا، أجريت معه حوارًا مطولًا لم يحظ بالنشر حتى الآن، وكنت معجبًا بكتاباته فى التراث ونقد التيارات الدينية، التى كان واضحًا فيه ومتفوقًا على شقيقه جلال الذى اعتاد أن يمسك العصا من المنتصف.

لم أوفق فى الوصول إلى حسين أحمد أمين وقتها، لكننى عثرت على مقال كتبه وأعاد نشره ضمن كتابه «شخصيات عرفتها» الصادر فى القاهرة فى العام 2007، ولم أجد فيه تفاصيل الواقعة فقط، بل وجدت تشريحًا دقيقًا لشخصية حسن البنا مؤسس الجماعة الإرهابية.

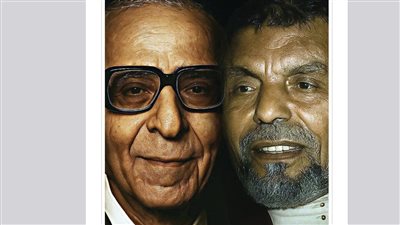

مبكرًا انحزت إلى حسين فى مواجهة جلال.

كان ذلك فى نهايات العام ١٩٩٧.

وقتها كنت قد أنهيت دراستى فى كلية الإعلام، وأعمل فى قسم الديسك بجريدة «الدستور» فى إصدارها الأول، وكان من نصيبى مراجعة مقالين كتبهما حسين وجلال عن فيلم «المصير» الذى أخرجه يوسف شاهين، وكان حديث الناس وقتها.

هاجم جلال الفيلم وانتقد رؤية يوسف شاهين التى رأى أنها تقوم على أنك إما أن تكون إرهابيًا أو ترقص مع ليلى علوى، والتقط حسين جوهر الفيلم وهجمته الحقيقية على المتاجرين بالدين، وعلى الجماعات المتطرفة وأساليبها فى تجنيد الشباب.

كانت مهمتى أن أضع عناوين للمقالين، وبعد أن فعلت، جلست لأتأمل الفارق بين الكاتبين اللذين خرجا من بيت واحد، لكن شتان الفارق بينهما.

فجلال كاتب شعبوى يميل إلى الأفكار البسيطة السطحية يقدمها للقراء دون عناء، حتى يجذبهم إليه، ولذلك حظى بشهرة كبيرة تفوق شهرة حسين، للدرجة التى تجد فيها حسين منسوبًا إلى جلال دائمًا، فلا أحد يأتى على سيرته أو يكتب عنه إلا وتجده يقول إنه شقيق الكاتب الكبير جلال أمين، مع أن الإنصاف كان يقتضى أن ينسب جلال إلى حسين، ليس لأنه الشقيق الأكبر فقط، ولكن لأنه كان الأكثر عمقًا ودقة وتأملًا، وقدرة على اختراق أعقد القضايا واقتحامها، ثم إنه كان واضحًا وصريحًا فى مواقفه، لا يغازل الجماهير، بل يصدمها بما يحرك عقلها ويهز وجدانها، لكن جلال استراح إلى تصفيق الجماهير وحصد إعجابهم على حساب قيمة وعمق ودقة ما يكتبه.

كان حسين يكتب دائمًا ما ينحاز إلى أنه صحيح.

أما جلال فقد كان يكتب دائمًا ما يتوافق مع الجماهير ويريحهم ويسعدهم ولا يقلقهم.

كنت أعرف حسين قبل أن أعرف جلال، من سلسلة مقالات كان يكتبها لمجلة الهلال فى أوائل التسعينيات عن «المائة الأعظم فى الإسلام»، وهى السلسلة التى صدرت فى كتاب بعد ذلك، لكن جلال أرشدنى إلى شقيقه من زاوية أخرى، عندما قال لى: اسأل حسين، فأصبحت مرافقًا لكتبه وكتاباته وحواراته، خاصة أنه يكتب فى مساحة تروق لى فى مواجهة تيارات الإسلام السياسى دون مواربة ولا مواءمة.. فقد كان واضحًا وصريحًا للدرجة التى جعلته طول الوقت هدفًا للهجوم وحروب التشويه وحملات النيل منه ومن قيمته.

لدى كُتّاب جماعات الإسلام السياسى حيلة يلجأون إليها، عندما يجدون أنفسهم فى مواجهة كاتب فى حجم وقوة وتأثير حسين أحمد أمين، يتركون وراءهم ما يقوله، ويبدأون فى توجيه السهام إلى دينه وتدينه، ويرسمون صورة له على أنه كافر أو على الأقل ملحد يسعى إلى هدم الإسلام والقضاء عليه.

يمكنك أن تجد شيئًا من ذلك فيما كتبه محمد المبروك فى سلسلة أطلق عليها رموز الفكر العلمانى المعاصر.

يذهب المبروك إلى حسين أحمد أمين علمانى متطرف، رؤيته للإسلام تتطابق مع الرؤية الماركسية التى تعتبر الدين مخدرًا للشعوب، تستخدمه الطبقات الحاكمة والغنية فى تخدير الطبقات الفقيرة من أجل استغلالها وضمان تركيعها لها، فهو يرفض الإسلام قلبًا وقالبًا بدءًا بعقيدته التى يطالب بتطويرها، وانتهاء بمظاهره التى ينقم منها بوجه خاص على الحجاب واللحية، مرورًا بشعائره مثل الصيام الذى يحذر من خطره على نمو الصبية وصحة الشيوخ وحجم الإنتاج، وشرائعه وعلى رأسها الحدود مثل حد الخمر وحد السرقة، فهو يرفض الإسلام كله وينقم على كل شىء فيه.

وينتقد المبروك الدور الذى يقوم به حسين معتبرًا إياه يستهدف القيام بعملية علمنة لمواد الإسلام ذاتها، كخطوة مرحلية محسوبة تمهد لتسويغ قبول المفاهيم الماركسية الحاسمة فى خطوة تالية، وإن كان يبدو أنه قد تحول إلى الليبرالية فى المرحلة الأخيرة، مثله فى ذلك مثل الغالب الأعم من الماركسيين الذين تحولوا إلى النقيض الأمريكى ما دام المشترك العلمانى المعادى للإسلام موجودًا فى الجبهتين.

يذهب المبروك إلى أنه كانت لدى حسين أحمد أمين خطة محكمة للانقضاض على الإسلام.

فحسين لديه يظهر فى ثياب الواعظين من المفكرين، وعلى وجه الخصوص المفكرين الإسلاميين التجديديين، الذين أقضّ مضجعهم الخوف والجزع على ما أصاب المسلمين من ركود وتخلف وجمود فكرى، ويعلو حديثه أثناء ذلك نبرة علمية عالية توحى بقوة البحث والتدقيق العلمى الدقيق، ثم إذا بها أفكار - أقل ما يقال فيها - تتناقض تمامًا مع ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فيطلق أفكاره الناقمة على كل شىء له علاقة بالإسلام، ولا يسلم أحد من هجومه بدءًا من الخُمينى والثورة الإيرانية، مرورًا بجماعة الجهاد وجماعة الإخوان المسلمين، إلى أن يطلق هذا الهجوم على أناس من أكثر الناس التصاقًا بالاعتدال حتى عند العلمانيين أنفسهم مثل الشيخ الشعراوى وعلماء الأزهر الشريف.

ما قاله المبروك قاله غيره ممن تصدوا لكتابات وأفكار حسين أحمد أمين، وعندما نتأمل مشروع هذا الكاتب الكبير سنكتشف أنهم خرجوا عليه لإسكاته خوفًا من انتشار أفكاره، ولم تكن لهم حيلة فى ذلك إلا الطعن فى دينه، وهى الوسيلة التى نجحت كثيرًا فى صرف القراء عن المفكرين الكبار أمثال حسين.

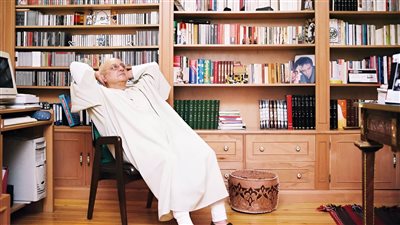

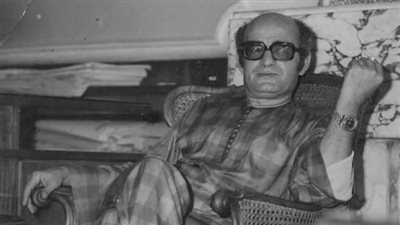

لقد ولد حسين فيها العام ١٩٣٢ فى بيت واحد من أكبر الباحثين والمفكرين وهو أحمد أمين، شق طريقه على طريقته الخاصة، درس فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة وتخرج منها فى العام ١٩٥٣، وعمل بالفعل محاميًا لمدة عامين، لكنه لم يجد نفسه فى مهنة المحاماة، فقرر أن يلتحق بمهنة الإعلام، بدأ مذيعًا فى الإذاعة المصرية، وانتقل منها إلى القسم العربى بهيئة الإذاعة البريطانية.

فى العام ١٩٥٧ قرر حسين أن يهجر الإعلام، تقدم إلى اختبارات وزارة الخارجية، ليسلك الطريق الدبلوماسى، عمل ملحقًا فسكرتيرًا ثانيًا بالسفارة المصرية فى موسكو، ثم مستشارًا بسفارتنا فى لاجوس بنيجيريا، فوزيرًا مفوضًا بسفارتنا فى بون بألمانيا، فقنصلًا عامًا فى ريو دى جانيرو بالبرازيل، وفى نهاية الطريق أصبح سفيرًا لمصر فى الجزائر.

أثناء عمله بوزارة الخارجية انتدب حسين ليعمل مستشارًا فنيًا بوزارة الثقافة أثناء تولى يوسف السباعى أعمال الوزارة، وانتدب أيضًا ليعمل نائبًا لمدير مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة.

يتذكر الدكتور مصطفى الفقى جانبًا من جوانب حسين أحمد أمين الدبلوماسى.

يقول عنه: عرفت حسين فى سبعينيات القرن الماضى عندما عدت من لندن والتحقت بالعمل فى معهد الدراسات الدبلوماسية مشرفًا على قسم البحوث للدبلوماسيين الجدد، وكان فى ذلك الوقت هو والسفير شكرى فؤاد والسفير إيهاب وهبة والسفير محمود مرتضى يعملون فى إدارة التخطيط السياسى تحت رئاسة السفير عبدالرءوف الريدى، وكان مبنى المعهد ملاصقًا لمبنى تلك الإدارة، فكنت دائم التواجد مع تلك الصحبة الممتازة من أبناء الدبلوماسية المصرية.

كان حسين بالنسبة للفقى- كما يقول- مركز الثقافة بالنسبة لنا، وحدث أن سقط نظام الشاه فى إيران وظهرت الثورة الإسلامية فى ذلك الوقت، فكانت له تعليقاته وآراؤه حولها التى تنم عن رؤية بعيدة وفهم عميق للعالمين العربى والإسلامى، خصوصًا أنه كان قد خدم فى الاتحاد السوفيتى، وقبله فى نيجيريا، وكانت ثقافته الواسعة تدل على التعددية فى مصادره واهتماماته الفكرية المتنوعة.

كان حسين معتزًا بعمله الدبلوماسى، ليس بسبب الوجاهة الاجتماعية التى خلقها له هذا العمل، ولكنه كما يقول: أتاح لى عملى الدبلوماسى فرصة الاطلاع على حضارات متنوعة وثقافات متباينة، ووسع بلا شك من أفقى ومفاهيمى، وجعلنى أكثر تقبلًا لآراء الآخرين ولمعتقداتهم وتقاليدهم، وهذا بطبيعة الحال يخدم الفكر، والمثل العربى القديم يقول: من لم يعرف غير بلده لم يعرف بلده، ومن لم يعرف غير دينه لم يعرف دينه، ومن لم يعرف غير لغته لم يعرف لغته، فأنا عندى ست لغات أجنبية وزرت فى حياتى أكثر من أربعين دولة، وتعرفت على شعوب أوروبية وأمريكية وإفريقية وآسيوية، ولا شك أن هذا الاطلاع على الآخر كان له فضل على ما أكتب.

كانت البداية الحقيقية لمعرفة حسين أحمد أمين ككاتب ومفكر مع كتابه المهم والذى يعتبر حتى الآن أشهر كتبه وهو «دليل المسلم الحزين».

لكن كيف خرج هذا الكتاب إلى النور؟ وما حكايته؟

فى العام ١٩٨١ وبعد اغتيال الرئيس السادات فى حادث المنصة، كان حسين يعمل وزيرًا مفوضًا بالسفارة المصرية فى ألمانيا، طلب منه محرر صحيفة Deutsche Tagespost أن يكتب مقالًا عن الحركات الدينية فى العالم الإسلامى، وبعد أيام سلمه حسين المقال وكان عنوانه «اعتبارات غائبة فى تقييم الحركات الدينية فى العالم الإسلامى»، ونُشر فى الصحيفة الألمانية على صفحة كاملة فى عدد ٢٣ ديسمبر ١٩٨١.

بعد شهور فكر حسين فى أن يرسل بترجمة عربية لمقاله إلى جريدة الأهرام، راغبًا فى أن يقرأه القراء المصريون والعرب، أرسله إلى أحمد بهاء الدين حتى يسعى لدى إدارة التحرير لنشره، لكنه لم يوفق، فأرسل المقال إلى جلال أمين واقترح عليه أن يرسل به إلى إحدى مجلات الخليج العربى، وبالفعل أرسله جلال إلى رجاء النقاش الذى كان وقتها يرأس تحرير المجلة القطرية الثقافية العريقة «الدوحة».

رد رجاء على جلال ببرقية فى ١٨ مارس ١٩٨٢ نصها: أشكركم على مقال الأستاذ حسين الممتاز، سننشره فى عدد أول مايو، أرجو أن نحظى بالمزيد من كتاباته.

تلقى حسين البرقية من أخيه جلال، فأرسل برسالة شكر لرجاء فى الدوحة، وأرسل له مقالين هما «فرص نجاحنا فى إقامة مجتمعنا على أسس إسلامية» و«المهدى المنتظر فى حياتنا المعاصرة».

صدر عدد الدوحة فى أول مايو ١٩٨٢ دون مقال حسين الذى علم أن السلطات فى قطر تدخلت فى آخر لحظة وأمرت برفع المقال، وفى ١٤ يونيو تلقى حسين برقية من رجاء قال له فيها: معذرة إذ أضطر إلى تأجيل نشر مقاليك الرائعين بالنظر إلى حساسية موضوعيهما، وإنى لشديد الامتنان لمساهمتك، سأوافيك بالتفاصيل بريديًا.

تدخل جلال أمين عندما عرف أن مقالات شقيقه تم منعها فى قطر، أرسل بها إلى مجلة العربى الكويتية التى نشرت المقالات الثلاثة، وهو ما أثار دهشة رجاء النقاش، إذ كيف تجرؤ مجلة كويتية على نشر لم يستطع هو نشره فى مجلته فى قطر.

عاد حسين إلى القاهرة، وفكر فى الكتابة إلى رجاء النقاش مرة أخرى.

أرسل له بمقال «رسالة فى الإصلاح الدينى» فنشره على الفور.

وأرسل له بمقال «تأملات فى حقيقة أمر أبى لهب.. يهوذا بنى هاشم» فنشره على الفور.

وأرسل له مقاله «استنكار البدعة وكراهة الجديد.. موقف إسلامى أم جاهلى؟» فنشره على الفور.

بعد المقالات الثلاثة وقعت الواقعة، على حد تعبير حسين أحمد أمين.

نشر رجاء النقاش مقال استنكار البدعة فى عدد أول مارس ١٩٨٣، وبعد سبعة أيام توجه عدد من رجال الشرطة إلى منزل رجاء، ومعها أمر بالقبض عليه أصدره رئيس المحاكم الشرعية الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود.

يقول حسين: لم يكن رجاء يتوقع أن يصل الأمر إلى حد الأمر بالقبض عليه، وتقديمه إلى القضاء، كان أقصى ما ينتظره الرد على المقال، أو شكوى إلى الأمير الشيخ خليفة بن حمد آل ثان، وهو صديقه الحميم يعقبه لفت نظر ودى، أو حتى الأمر بالامتناع عن نشر أى مقال لى فى الأعداد اللاحقة من الدوحة، بل إنه حين دخلت الشرطة مسكنه مسلحة بأمر القبض عليه، لم يدرك تمامًا أبعاد الموضوع وخطورته، وكان لحظة دخول الشرطة يستعد للسفر بعد ساعة مع الأمير بالطائرة إلى الهند لحضور مؤتمر دول عدم الانحياز فى نيودلهى، طلب رجاء من الشرطة الانتظار حتى يتصل تليفونيًا بالأمير فى قصره، وفوجئ الأمير بالخبر، وطلب التحدث إلى الضابط، وأخبره أن استدعاء النقاش للمثول أمام رئيس المحاكم الشرعية يمكن تأجيله إلى حين عودته من الهند.

خلال أيام المؤتمر تذكر رجاء أنه كان قد أمر بنشر مقال آخر لحسين فى عدد أبريل ١٩٨٣ عنوانه «الكلب فى الإسلام»، وكان المقال تم طبعه بالفعل، فاتصل تليفونيًا بمدير التحرير عبدالقادر حميدة، وطلب منه أن يقوم فورًا بسحب الملزمة التى فيها المقال وأمره بإحراقها.

حدث ما لم يتوقعه رجاء أو يتخيله حسين، ففى يوم الجمعة ١١ مارس ١٩٨٣ ألقى الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الخطبة وركز فيها على أن مقال استنكار البدعة كفر صريح وتشكيك فى الكتاب والسنة، وإفساد لعقائد المسلمين، وزاد بأن رجاء النقاش هو المسئول الأول عن نشر الكفر وإثارة الفتنة.

عاد رجاء إلى الدوحة مساء السبت ١٢ مارس، واتصل الأمير بعبدالرحمن الخليفى وكيل وزارة الإعلام، وطلب منه أن يصحب رجاء صبيحة الأحد ١٣ مارس إلى مقر رئيس المحاكم الشرعية، ليخبر الشيخ أن الأمير يوصيه بالتوصل إلى تفاهم مع رجاء، وأن يعالج الأمر بحكمة وهوادة، فلا يوصله إلى حد ليس من مصلحة أحد أن يصل إليه.

استمع الشيخ إلى ما طلبه الأمير، ثم استدعى أربعة من القضاة الشرعيين، وأصدرت المحكمة حكمها بالإجماع بإبعاد النقاش عن البلاد فورًا، ومنع نشر أى مقالات للمدعو حسين أحمد أمين فى دولة قطر، كما أوصت جميع الأقطار الإسلامية بعدم تمكينه من نشر سمومه من خلال وسائل إعلامهم.

يعلق حسين على هذا الحكم بقوله: فى الوقت الذى كانت تدور فيه هذه الأحداث كنت مع زوجتى فى مكة نؤدى فريضة العمرة، وفى مطار القاهرة عند وصولى من الحجاز، لمحت عند بائع الصحف نسخة من عدد أول أبريل من مجلة الدوحة، فاشتريتها متوقعًا أن أجد فيها واحدًا من أربعة مقالات لى لم تكن قد نشرت بعد، فإذا العدد خالٍ من أى مقال بقلمى، وإذا باسم رجاء النقاش وقد رفع من قائمة أسماء محررى المجلة، وإذا بمقال يهاجمنى أقذع هجوم يتصدر العدد بقلم كامل زغموت رئيس قسم العلاقات الإسلامية بقصر الدوحة، فما وصلت السيارة بى إلى البيت، وقد قرأت المقال خلال رحلتها حتى كان أثر العمرة فى نفسى قد تبدد كله أو كاد.

صنعت هذه المعركة ما أصبح عليه حسين أحمد أمين، فقد أدرك يومها أنه من بين جميع المشاعر الشريرة التى تتولد فى غياهب النفس البشرية نجد أقبحها وأشدها شراسة وهمجية تلك العداوات ومشاعر الكراهية الناجمة عن اختلاف الآراء حول الدين، خاصة أنها تتظاهر بالاستناد إلى أسس عقلانية، وتتخفى وراء قناع من التقوى والبواعث الروحية السامية، ولا أدل على ذلك من اتفاق جميع القائمين على محاكم التفتيش على أن أخطر الناس عليهم وعلى مصالحهم التى يسمونها مصالح الدين، هم أولئك الذين يحترمون الحقائق الجوهرية فى التعاليم الدينية، ويعيشون حياة أخلاقية فاضلة، ويسلكون فى تعاملهم مع الناس قويم السلوك، ولكنهم يصرون فى نفس الوقت على رفض إجبار العقل على قبول ما يأباه، ويرون أن الإيمان بالخزعبلات لا يمكن أن يندرج تحت مفهوم الإيمان بالله.

جمع حسين أحمد أمين المقالات التى نشرتها له مجلة الدوحة وتلك التى امتنعت عن نشرها ومقالات أخرى، وصلت إلى عشرة مقالات هى: تأملات فى تطور كتابة سيرة النبى صلى الله عليه وسلم فى الشرق والغرب، تأملات فى حقيقة أمر أبى لهب.. يهوذا بنى هاشم، دور الأحاديث المنسوبة إلى النبى فى تاريخ المجتمع الإسلامى، هل التصوف من الإسلام؟، تأملات فى حقيقة أمر أولياء الله الصالحين، لهذا تدهورت مكانة رجال الدين عند المسلمين، فرص نجاحنا فى إقامة مجتمعنا على أسس إسلامية، المهدى المنتظر فى حياتنا المعاصرة، رسالة فى الإصلاح الدينى، وضمنها فى كتاب أطلق عليه «دليل المسلم الحزين».

حصل هذا الكتاب على جائزة معرض الكتاب فى العام ١٩٨٤، والمفارقة أنه كان أول كتاب يصدر لحسين بعد مشاركات عديدة فى الصحف والمجلات المصرية والعربية التى كان يكتب فيها.

وكما كان هذا الكتاب هو بداية الكتب فى حياة حسين، فقد كان أيضًا فاتحة المعارك والتصنيف والهجوم والحرب التى قرر أصحابها أن يشعلوها من حوله بحجة أنه يعادى الإسلام.

انطلق حسين فى كتابه من نظرية أعتقد أنه أمسك بها ببراعة.

ففى قديم الزمان كان البحارة متى أحدقت بسفينتهم المتاعب، وأُسقط فى يد الربان إذ يرى اضطراب البحر وصخب الأمواج والريح، هتفوا صائحين: لا بد أن ثمة جثة قد أخفيت فى أحد صناديق البضائع المشحونة على ظهر السفينة، ثم إذا بهم يشرعون فى البحث عنها للتخلص منها، مؤمنين بأنها سبب محنتهم، وبأن التخلص منها بإلقائها فى البحر كفيل بأن يرفع عنهم ما حل بهم من بلاء ولعنة.

بدا لحسين أحمد أمين قبل سنوات من إصدار كتابه «دليل المسلم الحزين» أن يحذو حذو هؤلاء البحارة، فقد عصفت بأقطار العالم الإسلامى الرياح، واضطربت الأمور واختلت الأوضاع، فبدأ يبحث عن الجثة المشحونة فى حمولة السفينة.

بعد رحلة من البحث المضنى اكتشف حسين عدة جثث لا جثة واحدة.

واحدة من هذه الجثث كانت قد بلغت من الضخامة والتعفن درجة لم تدع عنده مجالًا للشك فى أنها المسئولة الأولى عما أصاب سفينة العالم الإسلامى من نقمة، وهى استعداد أبناء الأمة لتمكين يد الماضى الميتة من أن تقبض على أعناقهم، وتمسك بخناقهم، وأن تتحكم قيم هذا الماضى ومعتقداته فى حاضرهم ومستقبلهم.

بدا لحسين كذلك أنه على ضوء تسارع المعارف وتقدم العلوم وتزايد الصلات بين أقطار الدنيا وأتباع الديانات والمذاهب المختلفة، قد أضحى الواجب على علماء المسلمين، كما على علماء الأديان الأخرى، أن يتصدوا لمهمة بيان الأساسيات والجوهرى من تراثهم الدينى، وتخليصها من جميع الشوائب وما علق بها عبر القرون من إضافات غير أساسية وغير جوهرية.

أدرك حسين من رحلة بحثه أننا نجابه تحديات جسيمة تهدد كياننا ذاته، وهى تحديات تثير التساؤل حول حقنا فى البقاء، ما يجعل من مهمة فصل الجوهرى الخالد الصالح لكل زمان ومكان، عن العرضى الزائل الذى يثقل كاهلنا ويقيد خطواتنا ويعمينا عن الطريق مهمة حيوية، ما لم ننهض بها نكون قد خنا الأمانة، وتنكرنا لواجبنا تجاه ديننا.

واكتشف نتيجة لبحثه وقراءاته أن الكثير مما نخاله من الدين هو من نتاج اعتبارات تاريخية واجتماعية معينة، ومن إضافات بشر من حقب متعاقبة، وكان من شأن هذه الاعتبارات والإضافات أن أسدلت حجابًا كثيفًا على جوهر الدين وحقائقه الأساسية الخالدة.

اكتشف كذلك أن الدين لا ينشأ من فراغ، وإنما يظهر فى مجتمع معين وزمن معين، فتتكون تعاليمه بالضرورة بظروف ذلك المجتمع ومقتضيات ذلك الزمان وتراعيها، فالدين حقيقة مطلقة وردت فى إطار تاريخى، وظهرت فى بيئة اجتماعية انعكست معالمها عليه، وذلك من أجل أن يلقى القبول، ويحظى بفهم الغالبية، ويضمن الانتشار، ليس هذا فحسب، وإنما يمر الدين بعد ذلك بحقب تاريخية متتالية وينتشر فى مجتمعات متباينة، فيتراكم عليه المزيد فالمزيد مما هو محلى محض، وعارض مؤقت، ناهيك عما يخضع له من تأثيرات أجنبية، حضارية كانت أم دينية، هى فى النهاية غريبة عليه.

فى تقديمه لكتابه يمسك حسين أحمد أمين بأصل فلسفة تجديد الفكر الدينى.

فهو يرى أنه بوسع العالم المؤرخ أن يرد كل هذه التراكمات التى تعاقبت على الدين إلى مصادرها وزمنها، وأن يفرق بين الأصلى والدخيل، بل أن يبين ما كان فى الأصلى نفسه من تعاليم راعت ظروف المجتمع الذى ظهر فيه الدين أول ما ظهر، وظروف العصر والمستوى الذهنى والخلقى عند أهله، كما بوسعه أن يثبت أن هذا الدخيل وهذه التراكمات والتعاليم المحلية العارضة، هى من صنع التطور التاريخى، وليست من صميم الدين ولا صلة لها بجوهره.

يشرح حسين فكرته أكثر.

يقول: كما يستحيل على المرء أن يحمل الماء إلا فى إناء، أو يحتفظ بعنصر كيميائى غازى إلا إن خلطه بعنصر غريب يحوله إلى أقراص صلبة، فإن الرسالة الدينية بحقائقها العالمية والخالدة لا يمكن إلا أن تبلغ لمجتمع معين فى حقبة تاريخية محددة، وهو ما يجعل من المحتم أن تدفع الرسالة ثمن ذلك فى صورة الدخيل المؤقت، العارض المحلى، غير الجوهرى وغير الأساسى، فلو أن الرسالة الخالدة لم تراعِ جهاز الاستقبال لدى من تسعى إلى مخاطبته والوصول إليه لضاعت فى الأثير واستحال التقاطها، أما ضمان التقاطها واستقبالها فيقتضى تغليف الرسالة بما ليس من صلبها، وترجمة المحتوى العالمى الخالد إلى لهجة محلية، ومراعاة غلظة الأذهان، وضعف المستوى الثقافى والحضارى، والتشبث العنيد بالمفاهيم الموروثة والتقاليد، فإن أصرت الرسالة على أن تحتفظ بنقائها فلا تكون بالظروف المحلية والتاريخية لضاعت هدرًا ولم يقبلها أحد، ولو أن الرسالة تكونت عند تبليغها بالمحلى التاريخى، ثم أصرت على ذلك على البقاء على ما هى عليه رغم انتشارها إلى بيئات اجتماعية جديدة، ومرور الحقب التاريخية عليها، وأبت أن تتشكل بظروف تلك البيئات الجديدة، ومقتضيات العصر تلو العصر، لاستحال عليها أن تلبى الاحتياجات الروحية لأهل المجتمعات والعصور الجديدة بنفس الفاعلية التى لبت بها احتياجات أهل المجتمع والعصر اللذين جاءت الرسالة فيهما، فإن أصر أهل المجتمعات والعصور الجديدة على التمسك بشكل الرسالة كما قبلها أهل المجتمع القديم والعصر القديم، كان من المؤكد أن تصبح الرسالة قيدًا ثقيلًا يشل قدرتهم على التطور والتقدم فى مضمار الحضارة والعلوم، وعائقًا خطيرًا دون انتشار الدين فى البقاع التى لم يصل إليها.

تحدث حسين فى كتابه عن الدين، وعن المسلم الذى أصبح حزينًا لتراجعه، وحسم القضية بقوله: أليس الأحرى بالمسلمين الحزانى أن يصرفوا اليوم عملهم إلى محاولة النفاذ إلى حقيقة الدين، وتنقيته مما علق به من شوائب، ويجمعوا ما استخلصوه من جوهر ثمين ويعرضوه على مجتمع ربما ساعد على انصرافه عنه، وانشغاله بغيره، ما دخل عليه من عناصر أجنبية ليست منه.

ويعدد حسين ما نحتاجه، يقول: نحن فى حاجة إلى سيرة نبوية لا تطمس الوقائع ولا تخترعها، وإلى استبعاد المخترع من الحديث ولو أدى ذلك إلى إسقاط جله، وإلى العودة إلى تفسير ظاهرى لا يقر تصوفًا ولا اشتراكية ولا رأسمالية ولا يحاول الإيهام بأنه يحوى نتائج العلم الحديث، وإلى إعادة كتابة التاريخ الإسلامى على أسس جديدة، وإلى التدقيق فى دراسة الفرق والمذاهب الإسلامية التى خلعت على نفسها سمت الدين لتغطية دوافع اجتماعية واقتصادية وسياسية بحتة، وإلى تنمية نظرة إلى الدين والتراث لا باعتبارهما وسيلة للهرب إلى الماضى من المشكلات، إلى غرس إيمان فى الناشئة قائم على الحقائق الثابتة لا الأكاذيب التى إن افتضحت ودحضت ذهب معها الإيمان كله، وإلى تطهير هذا الإيمان من الخرافات التى ظلت دائمًا ولا تزال من دواعى حيرة كل من نال حظًا ولو يسيرًا من العلم.

ويؤكد حسين أننا إن فعلنا ذلك فلعلنا نخرج ببعض اليقين، وبإيمان القوى السعيد لا إيمان العجائز أو المحزونين المقهورين، وبموقف من مدنية الغرب لا تحكمه عقدة نقص، ولا أثر فيه لإذعان مهين، أو استكبار مشين، حينئذ فقط سنجد أنفسنا إن اقتبسنا من نظمهم هذا الاقتباس أمرًا طبيعيًا كما كان اقتباس الأوائل من الحضارات حولهم، دون إحساس بخزى أو استجداء، بل ربما بدون أن نشعر بأننا فى سبيل الاقتباس، وإن رفضنا من أساليبهم وقيمهم ما يأباه الطبع فينا، جاء هذا الرفض دون تعصب أو استعلاء، بل ربما بدون أن ندرك واعين أننا فى سبيل الرفض.

كان يمكن أن تظل رؤية حسين أحمد أمين نظرية، لا يلتفت إليها أحد، لكنه طور حديثه بالهجوم على جماعات الإسلام السياسى وعلى رأسها جماعة الإخوان، فقد رأى أن هذه الجماعات تتعزز قوتها بمرور الأيام، وذلك لأنها لم ترضَ فقط بتمكن الماضى من أنفسنا، بل أصرت على أن تكون لهذا الماضى الهيمنة الكاملة على سلوكنا ومعتقداتنا ومقدراتنا، قاصرة التفكير على الأموات، وآبية على نفسها وعلى الغير حق التجديد والإبداع.

رأى حسين هذه الجماعات كفريق قوى من متخلفى العقول، يسعى فى نجاح إلى الرجوع بالأمة الإسلامية مئات السنين إلى الوراء، وإلى وأد كل فكر حر، وكل بحث مخلص عن الحقيقة، وكل محاولة جادة لربط أقطارنا المتخلفة بواقع العصر الذى نعيش فيه، ومقتضيات الحياة والسلوك فى القرن العشرين.

خطا حسين خطوة أبعد من هجومه على جماعات الإسلام السياسى ومن يريدون تمكين الماضى الدينى كما هو، حيث اعتبر أن الصمت عليهم حماقة ترقى إلى مستوى الجريمة.

يقول: سكوت مثقفينا عن التصدى لخطر هذه الجماعات المتطرفة وهم يرونها تعبث بمقدرات أمتنا وتدفعها دفعًا إلى الهاوية، وإلى أبغض صور الفاشية وأظلمها، جريمة لا يمكننا السكوت عليها.

يمكننا تلخيص رؤية حسين فى هذا الكتاب من خلال عدة نقاط على النحو التالى:

أولًا: جماعات الإرهاب صناعة أجنبية مهمتها تنفيذ مخطط تدمير بلاد المسلمين، فهى فى حقيقتها مخلب قط، تعمل على تحويل الدول الإسلامية إلى دول فاشلة مفتوحة لأطماع القوى الكبرى.

ثانيًا: القوى الكبرى تدرك أن توظيف الدين هو المدخل لتمرير المخطط الشيطانى لإشعال الخلافات السياسية والدينية، لأنه صراع إذا بدأ فلن ينتهى، وتسيل فيه الدماء بغير حساب.

ثالثًا: الجماعات المتطرفة تزرع التعصب فى دين لا يعرف التعصب، وتستخدم تفسيرات مغرضة للقرآن ولأحاديث منسوبة إلى الرسول، وجعلت قطاعات كبيرة تؤمن بأن كل جديد فى الفكر والحضارة بدعة وضلالة، وتدعو إلى العودة إلى الماضى، بينما العالم يعمل للمستقبل.

رابعًا: خلال القرنين الماضيين عانى العالم الإسلامى من غزوات ومؤامرات ورفض حضارة الغرب المؤسسة على العلم والابتكار، ونسى المسلمون حضارتهم التى علّمت العالم، كما نسوا أن علوم الغرب ليست شرًا، ولكن الشر فى سوء استخدام ما تنتجه من اختراعات.

خامسًا: لم يأخذ المسلمون من الغرب المنهج العلمى والجدية والإتقان فى العمل، واكتفوا منه بأخذ العادات الاستهلاكية، فأصبحت بلاد المسلمين أسواقًا مفتوحة أمام منتجات الغرب، وثروات البلاد الإسلامية مباحة للنهب الاستعمارى.

سادسًا: فى هذا الإطار ظهرت جماعات دينية انعزالية تدعو إلى العيش فى عالم مظلم، وظهرت حقيقة جماعة الإخوان فى إحساسها بالتميز والتفوق وبأن أعضاءها هم المسلمون وغيرهم ليسوا مسلمين، وظهرت اتصالاتهم وقيامهم بدور أساسى لتنفيذ مخطط التخريب الشامل، وأن دعوتهم الدينية هى ستار يخفى حقيقتهم، وهذا ما يجعل المسلم يعانى الحزن على وطنه الذى يتراجع كلما تقدم وينهدم كلما أقام البناء.

سابعًا: برنامج الإصلاح لهذا الوضع يبدأ بتفسير القرآن بعيدًا عن محاولات ربطه بمصالح سياسية أو اقتصادية، وإعادة كتابة التاريخ الإسلامى على أساس علمى، وكشف الزيف فى دعوات الفرق والمذاهب الضالة التى يدعى المنتمون إليها الحرص على الدين، وهم فى الحقيقة يروجون لفكر يحقق أطماعهم وأطماع من يمولهم ويزرعهم.

ثامنًا: لا بد من توظيف التراث ليكون مرشدًا لمواجهة الحياة ولبناء المستقبل، وليس وسيلة لتخريب الحياة ورفض المستقبل، وعلى المسلمين أن يدركوا أنه لا يمكن تجنب التفاعل مع الثقافات والديانات الأخرى.

تاسعًا: من المهم تنقية الأحاديث النبوية مما دُس فيها من جانب فقهاء لهم انتماءات سياسية، ليبرروا استبداد الحكام فى عصرهم.

عاشرًا: لدى العالم الإسلامى فرصة كبيرة لتعويض ما فاته وإصلاح ما تم إفساده والتعامل مع العالم بندية واستعادة حضارة علمت العالم.

يمكننا أن نعتمد كتاب «دليل المسلم الحزين» باعتباره العمدة فيما كتب حسين أحمد أمين، فقد وضع فيه الدليل الذى يمكن أن يخرج المسلم من حالة الحزن إلى حالة السعادة، ومن حالة الكسل إلى حالة النشاط، ومن حالة الركون إلى جماعات تجذبه إلى الماضى إلى اجتهادات وكتابات تقوده إلى المستقبل، وهو ما ظهر فى كل كتاباته بعد ذلك، وأهمها: حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة، الاجتهاد فى الإسلام حق أم واجب؟، الموقف الحضارى من النزعات الدينية، الإسلام فى عالم متغير، لغة العرب وأثرها فى تكييف العقلية العربية، مصابيح أقوال العرب، ومن ترجماته: فضل الإسلام على الحضارة الغربية، نحو تطوير التشريع الإسلامى.

لم يدافع حسين أحمد أمين عن نفسه، اكتفى بشرح فلسفته فى الاجتهاد الذى قام به لتخليص الإسلام مما لحق به من شوائب، وأعتقد أننا مدينون له بإعادة الاعتبار لمشروعه الفكرى، وحتى نكون على دراية به، فإننا يجب أن نستمع إليه.

فى حوار موسع نشرته مجلة العربى الكويتية فى عددها رقم ٤٨٩ الصادر فى أغسطس ١٩٩٩ وأجراه الكاتب والباحث الجزائرى عمر بن ققة يمكننا أن نضع أيدينا على مفاتيح فلسفة حسين أحمد أمين التجديدية، فما قاله فى هذا الحوار دليلنا إليه.

يصيغ حسين أفكاره حول مشروعه على النحو التالى:

أولًا: وأنا فى سن الثانية عشرة كنت أعد بحثًا عن الصراع بين الأمين والمأمون، كتبته وأريته لوالدى، فسمعت منه يومها درسًا لم أنسه، وكان له فضل عظيم فى توجيهى فى تناولى للموضوعات الإسلامية، قال لى: المصادر الوحيدة الخاصة بالصراع بين الأمين والمأمون أربعة لا غير، ابن طبطا وهو شيعى، والطبرى وهو فارسى، واليعقوبى وهو شيعى، وأبوحنيفة الدينورى وهو فارسى، فإذا كان الفرس والشيعة هما المرجعين الوحيدين لقصة الخلاف بين الأمين والمأمون، وعرفنا أن أم المأمون كانت جارية فارسية، بينما أم الأمين زبيدة قرشية عربية، والمأمون كانت مشاعره مع الشيعة فى بداية عهده، وميالًا إلى الفرس، ومشاعر الأمين سنية، أدركنا على الفور أن هناك تحيزًا من جانب المصادر للمأمون دون الأمين، وبالتالى نأخذ تصوير شخصية الأمين بعين الحذر، لأن هناك تشويهًا متعمدًا لصورته، وتحيزًا كاملًا إلى جانب المأمون، وذلك من خلال معرفتنا بالمصادر، فهذا الدرس الذى تلقيته من والدى مبكرًا، جعلنى شديد الاهتمام بمسألة المصادر أو ما نسميه «العنعنة» وتمحيص هوية هذه المصادر قبل الاعتماد على حكمها.

ثانيًا: بالنسبة للكتابة فى الإسلاميات يمكن أن تكون المرجعية واحدة، كأن يقبل مفكران على دراسة موضوع واحد، وتكون النتائج التى يتوصل إليها كل منهما مباينة لنتائج الآخر، فالتكوين هنا هو الأهم، وكذلك طبيعة النظرة إلى المسائل والاهتمام أو التركيز على نقطة دون أخرى.

ثالثًا: أنا أؤمن بالتعايش، وأدعو إليه، وأعتقد أنه بوسع كل جانب أن يفيد الجانب الآخر برؤيته الخاصة، لأنه مهما بلغنا من سعة الاطلاع والعلم، لا يمكننا أن نحيط بكل شىء، فاختلاف وجهات النظر، ليس بالضرورة دليلًا على خطأ جانب دون جانب آخر، وإنما يعنى أن هذا المفكر قد التفت إلى جوانب لم يلتفت إليها المفكر الآخر، وبالتالى يمكن أن يكمل بعضنا بعضًا، ويوسع من مفاهيمه ومدركاته، وهذا يذكرنى بالقصة الشهيرة لشخصين وقف كل منهما تجاه زاوية من تمثال، وشرع كل منهما يصف التمثال وصفًا مناقضًا لوصف الآخر، كان الاثنان على حق، لأن كلًا منهما تناول الموضوع من زاوية خاصة، أو مثل قصة العميان الذين أدخلوا على فيل، ولمسه كل منهم من جهة، فصوره تصويرًا مختلفًا.

رابعًا: كان الأستاذ محمود شاكر، رحمه الله، يقول أنا لا أفهم إطلاق صفة المستنير على بعض الكُتّاب فى الإسلام، فهل هناك إسلام مستنير وإسلام ظلامى؟ أم أن الإسلام كله نور، ومن لم يستنر به فهو غير مسلم؟ وهذا قول صحيح، إنما يمكننا أن نقبله للتمييز بين مفكرين يؤمنون بحق المسلم فى الاجتهاد، وإعمال الفكر فى القضايا الإسلامية، ويعتقدون أن السلف رجال ونحن رجال، وحقنا مثل حقهم فى التصدى لقضايا إسلامية، وبين مفكرين آخرين يؤمنون بتقليد السلف وعدم الخروج عن أقوالهم، ويعتقدون أن جميع القضايا قد حُسمت وبُتت من قرون خلت، وليس من حقنا أن نعيد النظر فيها.

خامسًا: منذ وفاة النبى- صلى الله عليه وسلم- كثيرًا ما اتخذ الإسلام قناعًا لأغراض سياسية ودنيوية محضة، فقد كان معظم- إن لم يكن- أصحاب الجماعات المكونة من أناس لهم مظالم سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، يصوغون مذهبهم صياغة دينية، وكانت كل فرقة أو جماعة تنعت الأخرى بالكفر والمروق عن الدين، وتعتقد أنها هى فقط المتعلقة بأهداب الدين الصحيح، وأعتقد أن معظم أفراد جماعات الإسلام السياسى اليوم من الذين يعانون من مظالم معينة صحيحة أو متوهمة يقودهم أناس يستغلون هذا التعطش لدى أتباعهم إلى إزالة المظالم من أجل الوصول إلى السلطة التى هى الهدف الوحيد لهم وليس الدين.

سادسًا: التصدى للجماعات المتطرفة لن يكون عن طريق الحوار، إنما يكون بإزالة المظالم التى دفعتهم إلى التطرف، والتى منها المظالم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والعمل على إصلاح الأمور داخل البلاد وإعادة بناء كيان الدولة على جميع مستوياته، وتحسين الظروف المعيشية، والقضاء على الفساد، والحد من بذخ الإنفاق من جانب الأغنياء، فهذه المعالجة كفيلة بالحد من انتشار التطرف بين الشباب.

سابعًا: كل واحد منا هو امتداد الماضى إلى المستقبل، ولا يمكن لشخص أن يأتى بعمل ذى قيمة أو يعيش حياة صحية دون أن يتصل بماضيه ويستوعبه، ويصله بما يريد أن يحققه فى المستقبل، والحالة الوحيدة التى يشكل فيها التراث عائقًا عن المعاصرة هى حين نقبله دون مناقشة أو دون غربلة أو إعمال الفكر فيه، وأيضًا حين نقدسه بطريقة تحول دون تحكيم العقل، والمشكلة- فى الواقع- خاصة بمجتمعنا الإسلامى دون المجتمعات الأخرى.

ثامنًا: لدينا من يقبل على كتب التراث فقط، وهناك من يستغرق فى قراءة أحدث الكتب فقط مهملًا تراثه، والاثنان طبعًا على خطأ، فمن الواجب الجمع بين الثقافتين، بحيث يتمثلها الإنسان، وتصبح مزيجًا يدخل فى تكوينه.

كان حسين مقتنعًا بأنه ينطلق من أرض إسلامية، وهو ما جعله يفصل موقفه فى مقدمة كتابه «حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية».

يقول تعليقًا على رد الفعل الذى تثيره كتاباته: إن ثمة طائفة لم يطربنى مدحها، وطائفة لم يغضبنى قدحها، فإن كان بعض الملاحدة الجاحدين قد سرّه أن أتعرض بالهجوم والانتقاد لعدد من المظاهر القبيحة فى مسلك أنصار الجمود والجماعات الدينية المتطرفة، وشاء أن يرى فى هذه المظاهر سمات لصيقة بالدين ذاته، فقد أخطأ خطأ فادحًا فى فهم قصدى وتأويل مرادى، وإن كان بعض المتحجرين أعداء التقدم والاستنارة، قد شاء اعتبار المقالات كلها من أولها إلى آخرها من قبيل التجديف والزندقة والحقد على الإسلام، لم أكن فى يوم من الأيام بالرامى إلى استمالته، أو الأمل فى إقناعه، فحديثى ما كان يستهدف إرضاء أولئك أو هؤلاء، ولا إرضاء أحد فى الواقع على الإطلاق، وإنما كان يستهدف عرض مفهومى عن إسلام مستنير مساير لروح العصر واحتياجاته ومشكلاته، ومفهومى عن الأباطيل وطبيعة العقليات والمواقف التى تعرقل أداء الإسلام لرسالته.

وبثقة يضيف حسين: لقد استلهمت كتاب الله عز وجل فى تكوينى لهذين المفهومين، وكذا السيرة العطرة لأحب خلق الله إلى نفسى وأعظمهم فى رأيى محمد بن عبدالمطلب، وما كنت لأجد القوة والجرأة على أن أكتب ما أكتب، أو أن أنشر ما أنشر، لولا اعتقاد راسخ غامر عندى بأنه عليه الصلاة والسلام راضٍ عما أصنع، مبارك لما أفعل، مقر لما أذهب إليه.

كان حسين أحمد أمين يعرف لمن يكتب على وجه التحديد.

فعندما قصده قوم من الملاحدة لتهنئته على ما يكتب، ساءهم أن يروه يستقبل تهانيهم استقباله لنبأ يقضّ المضاجع.

والتقى بقوم من المتحجرين أو المتاجرين بالدين فسبّوه وأغلظوا له، ومنهم من أبى مصافحته، فساءهم أن يروه يستقبل لعناتهم استقباله لمباركة إلهية.

لكن كان هناك فريق ثالث يهتم به ويلتفت إليه، وهو الفريق الذى يرى الدين القويم عماد حياته، وأمل أمته، ويؤلمه أن يرى الخرافات والخزعبلات والأوهام وقد تراكمت حتى ما عادت تستبين ملامحه، ولو عاد الرسول صلى الله عليه وسلم لما تعرف عليه.

ويصف حسين هذا الفريق بقوله: أناس أخذوا حظًا وافرًا من الثقافة، وقبلوا ثمار العلم ونتائجه، ويريدون لأنفسهم دينًا يملأ القلب، ويغذى العاطفة، ويهذب الخلق، ويعلى فى نفس الوقت من شأن العقل، داعيًا إلى التزود بالعلوم، وإلى المواقف الإيجابية الفعالة النشطة من الحياة، ويرى الإنسان خليفة لله فى الأرض، ولا يقر من العقائد ما خالف النتائج المترتبة التى توصل إليها عقله الذى هو أيضًا من نعم الخالق على الخلق.

من أهم كتابات حسين أحمد أمين مقاله الشهير «حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية»، وهو المقال الذى نشره فى كتاب يحمل اسم المقال نفسه، يمكن لمن يهتم أن يعود إليه، لكن بالنسبة لى أهم ما فى هذا المقال خاتمته.

يقول حسين: كان من العيوب اللصيقة بالفكر الإسلامى، وبنظرة المسلمين إلى دينهم إغفال الاعتبار التاريخى ومفهوم التطور، وانعدام القدرة على استيعابهما والأخذ بهما، ولهذا السبب بالذات ظل المسلمون أمدًا طويلًا غافلين عن القيمة الحقيقية لابن خلدون، وهو المفكر الإسلامى الوحيد الذى أخذ بمفهوم التطور.

ويضرب حسين الأمثلة على ذلك بقوله: فنظرة المسلمين مثلًا إلى النبى هى وكأنما ظلت شخصيته وأفكاره منذ حداثته إلى أن مات ثابتة لم تتطور، كذلك فإن غالبيتهم تتوهم أن أحكام الشريعة الإسلامية كما وردت فى كتب الفقه بين أيديهم، هى كما قضى بها القرآن والسنة، وأنها على الحالة التى تركها الرسول عليها وقت وفاته، فى حين يدرك الباحث فى التاريخ الإسلامى أن الشريعة صرح شامخ أقيم معظم طبقاته طبقة طبقة على مدى قرون طويلة، وبأيدى بشر مثلنا، وعلى ضوء تطور المجتمع الإسلامى واحتياجاته.

وينتقد حسين موقف هؤلاء يقول: بيد أن هذه الغالبية لا تقرأ تاريخ الإسلام، بل لا تقرأ الكتب الأساسية فى الفقه والشريعة، وجُل اعتمادها على أحاديث الوعاظ والقصاص، وعلى كتب هزيلة سقيمة فى موضوعات متناثرة، أو على فتوى من العلماء أو رد فى صحيفة على سؤال منهم بأن هذا حرام وهذا حلال، ثم ينبرى المتشددون منهم- وبكل ثقة- للتهجم على من يحيد قيد شعرة عن حرفية المتون، لا يريدونها أن تعنى شيئًا يزيد أو ينقص عنها.

وبحسم يحدد حسين هدفه: لقد حان الوقت فى رأيى- إن كان المسلمون يريدون حقًا مواجهة تحديات عصرهم- لأن يطرحوا هذا المفهوم الجامد الساذح، ولأن يدركوا حقيقة أطوار بناء الشريعة، فإن لم يفعلوا فالأرجح عندى أنهم سيظلون أمدًا طويلًا وقد استغرقهم التفكير فى مسائل لبس الجلباب وتقصيره إلى ما فوق الكعبين، وضرورة الأكل باليمين والشرب باليمين، وحكم اقتناء الصور الفوتوغرافية، وهل شرب الإنسان وهو واقف مخالف للسنة، وضرورة حمل العصا باعتباره من قبيل التمسك بأهداب الإسلام، وحكم الصلاة بجوار امرأة، وحكم من تزوج بالجن المتشكل بالإنس، وما ينشأ عن هذا الزواج من حقوق عائلية، وعما إذا كان الأكل على المناضد يعنى الافتقار إلى احترام السنة وإلى حب رسول الله، كل هذا والأمم حولهم تناقش موضوعات شديدة الاختلاف، وتفضل العمل على النقاش.

أغضب حسين الجميع، وعندما بدأ نشر مقالاته فى مجلة «المصور» حدث ما لا يمكن أن يتخيله أحد، فقد أثارت مقالاته سخط المحررين بالمجلة التى كان يرأس تحريرها مكرم محمد أحمد، ثم تجاوز السخط إلى عمال المطبعة، ودس أحدهم عنوانًا فرعيًا فى مقاله «الاتجار بالدين» الذى نشر فى عدد ١٦ فبراير ١٩٨٤، نصه «حسين أمين حاقد على الإسلام»، وعندما تم اكتشاف الخطأ المتعمد اعتذر له مكرم، وبدأ التحقيق مع ثمانية من الموظفين فى المطبعة، فقد كان ما جرى نذير خطر ليس على حسين فقط، ولكن على المجلة أيضًا.

لقد أدى حسين أمين كل ما اعتقد أنه صحيح فى مسألة تجديد وإصلاح الفكر الدينى، هاجمه أصحاب المصالح، لكن أحجم عن ذلك علماء كبار.

وحدث أن حسين كان ضيفًا عند صديقه المهندس المعمارى نبيل غالى عندما كانت تنشر مجلة المصور مقالاته التى أثارت من حوله الغضب.

قال له غالى: أريد أن أسألك سؤالًا يحيرنى.. لقد هاجمت شيخ الأزهر فى حوار لك مع «إريك رولو» بصحيفة «لوموند»، وهاجمت الشيخ متولى الشعراوى هجومًا مقذعًا فى مقالك الاتجار بالدين وغيره، فما السر فى أنه لا هذا ولا ذاك فكر فى الرد على هجومك أو على آرائك الإسلامية، ولم ينبسا ببنت شفة، فى حين نجد الشعراوى مثلًا يسارع باتهام كُتّاب آخرين لم يهاجموه مثل توفيق الحكيم وزكى نجيب محمود ويوسف إدريس بالكفر والزندقة، ويدعوهم إلى المبازرة؟

كان الكاتب راجى عنايت موجودًا فى هذا اللقاء، فتطوع بالإجابة نيابة عن حسين، قال لغالى: السر هو أن حسين عنده مفتاح ١٤.

سأل غالى: ماذا تعنى؟

فقال راجى: حسين هو الوحيد بين هؤلاء الذى تعمق فى دراسة الإسلام، وقد قرأ الكتب الدينية التى تعلم منها هؤلاء الشيوخ، وبوسعه أن ينازلهم بأسلحتهم، ويبارزهم على أرضهم، وأن يستشهد بالآيات والأحاديث وآراء الأئمة وكتب الفقه فى مجادلاته معهم، أما الآخرون فلا، الشيخ الشعراوى يعلم جيدًا أنه لا توفيق الحكيم ولا زكى نجيب محمود ولا يوسف إدريس تبحروا فى العلوم الإسلامية، أو بوسعهم أن يقفوا منتصبى القامة أمامه فى أى جدال فى الإذاعة أو التليفزيون أو الصحف، فهو يشتمهم ويلعن أباهم وفى بطنه بطيخة صيفى، أما إن هو سأل حسين أمين متحديًا عن مصدره حين يقول إن سعد بن أبى وقاص كان يلبس الحرير ويتختم بالذهب ولا يصوم رمضان، فسيجيبه حسين: الجزء الثالث من طبقات ابن سعد طبعة صادر بيروت، صفحة ١٧٤، أو الجزء الأول من الإصابة لابن حجر العسقلانى، طبعة المكتبة التجارية الكبرى، صفحة ٥٣٢، هذا فى الوقت الذى نجد يوسف إدريس مثلًا يكتب فى مقال له بالأهرام: أذكر أنى سمعت مرة حديثًا شريفًا يقول فيه النبى لواحد من الصحابة نسيت اسمه ما معناه أنك لا تستطيع أن تخمن ما فى قلب الشخص من الإيمان أو الكفر أو شىء من هذا القبيل.

لم يبالغ راجى عنايت فى حديثه عن حسين أحمد أمين، فهكذا كان بالفعل، ولذلك لم يجرؤ على مناظرته أحد، ولم يسمح لأحد لأفكاره أن تنتشر، لأنها كانت بشكل حقيقى وصادق خطرًا على أصحاب المصالح الذين لا يزالون يعيشون بيننا حتى الآن.