المُجدد المشاكس .. ماذا فعل المستشار العشماوى بالإسلام؟

- أغلب المصريين والعرب والمسلمين لا يقرأون عن الإسلام ولا عن الدين أو الشريعة وإنما يتلقون معلوماتهم بالسماع

- والده كان متصوفًا لديه ملكة الطرح الروحى عبر الزمان والمكان وكان يرتاد المساجد

- الشعور بالأخوة الإنسانية قد لا يكون مقبولًا من أصحاب النزعة العنصرية أو الإقليمية

- أراد الله للإسلام أن يكون دينًا وأراد به الناس أن يكون سياسة والدين عام إنسانى شامل أما السياسة فهى قاصرة محدودة

- كان صاحب مصطلح «الإسلام السياسى» وهو الذى صكه ودفع به إلى المجال العام الفكرى

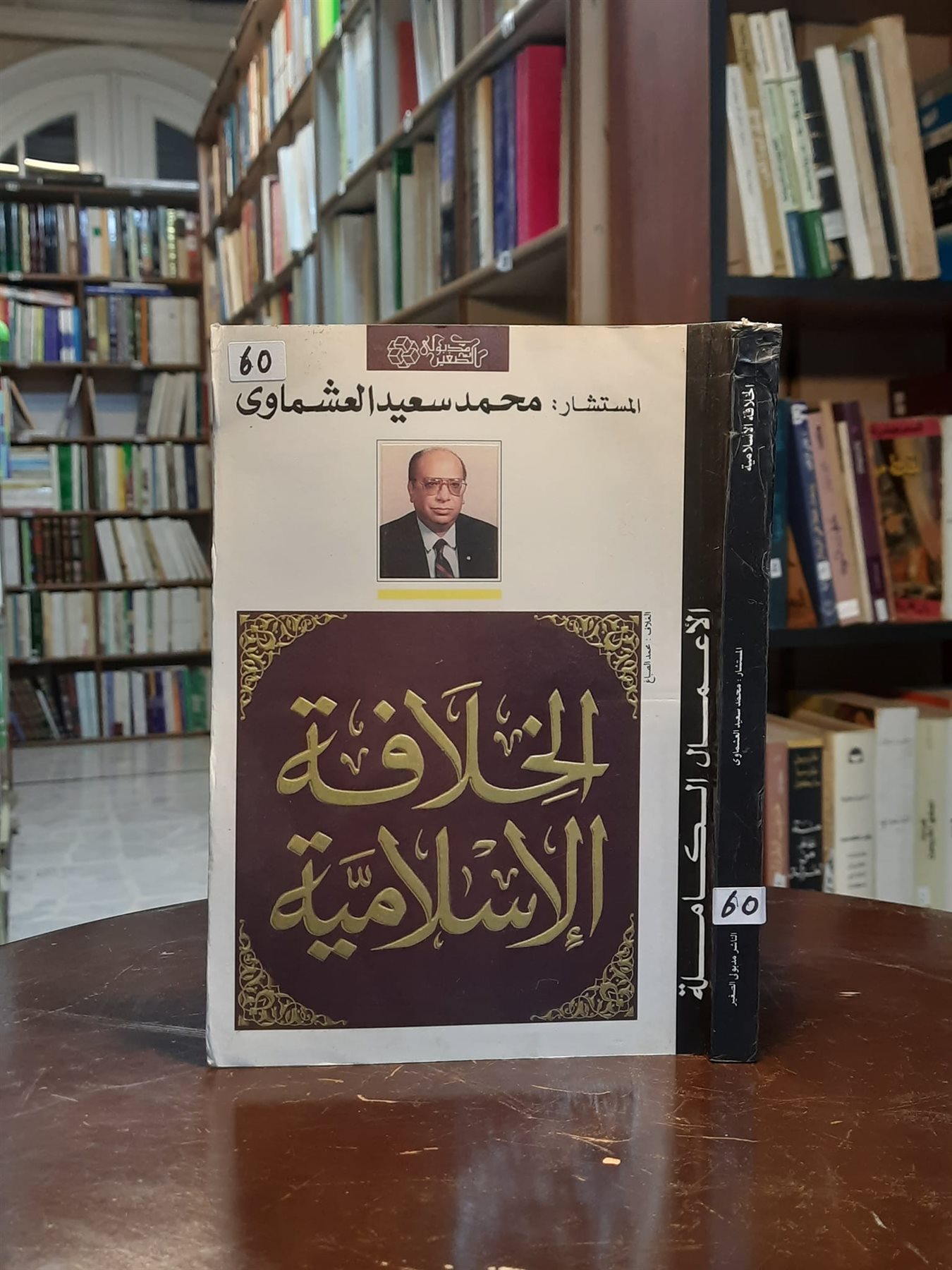

- الخلافة الإسلامية تحتوى كل ألاعيب السياسة وكل دناياها وكل أخطائها وكل مساوئها ووصفها بأنها إسلامية لم يكن وصفًا حقيقيًا

- التطرف أدخلنا فى مسائل ومشاكل جانبية وهامشية فى الوقت الذى يتجه فيه العالم اليوم نحو النهضة العظيمة

- أعضاء التيار الدينى السياسى خرجوا بقرار من عام 1937 بأنهم جماعة المسلمين وليسوا جماعة من المسلمين

- جماعات الاسلام السياسى تبدد طاقات المجتمع وتبدد طاقات الشرطة

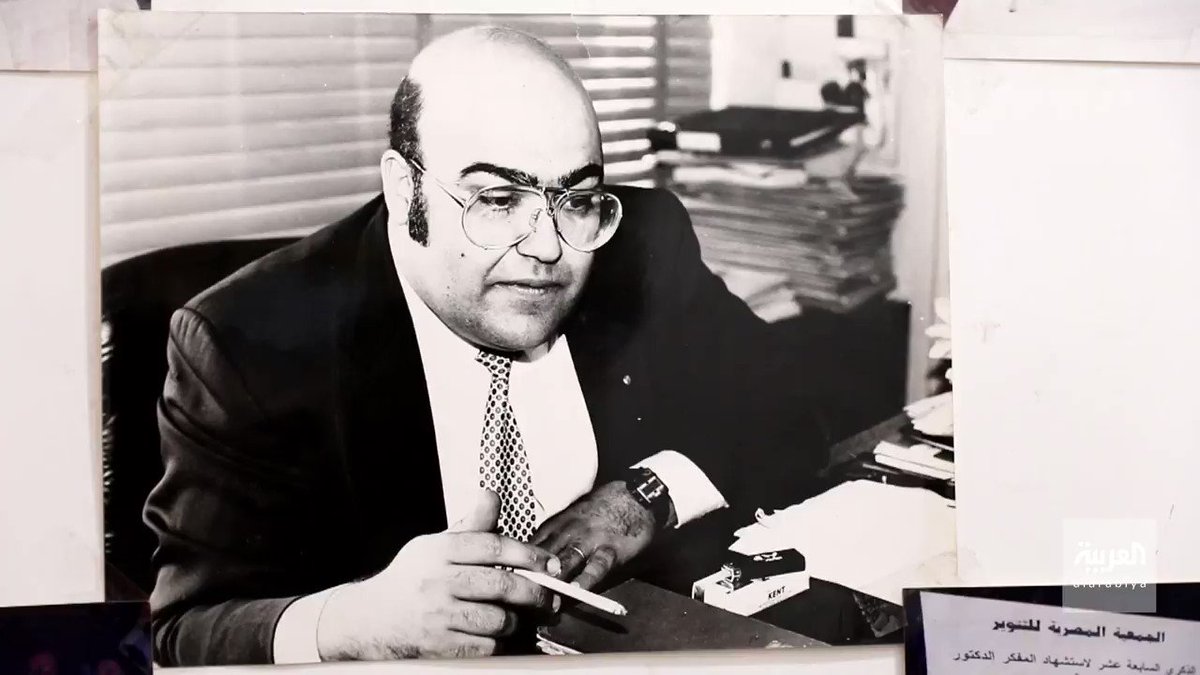

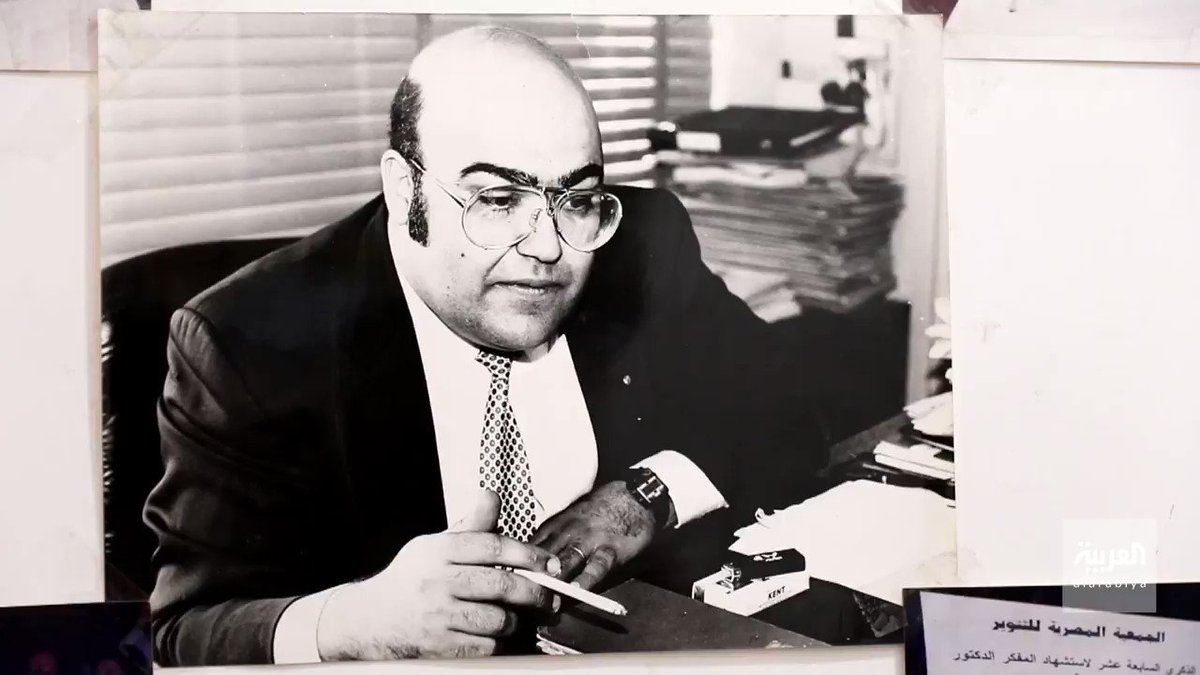

فخامة اسمه وحدها كانت تكفيه عند مَن كانوا يقرأون له ولا يزالون.

كان حريصًا على التوقيع باسمه الثلاثى- خروجًا على عادة الكتاب- حرصه على الاعتداد بكرامته والاعتزاز بنفسه وإنزالها المنزلة التى تستحقها، وكانت بالفعل جديرة بها.

لم يكن هذا الاعتزاز فقط بسبب تدرجه فى السلك القضائى، حيث تولى رئاسة محكمة استئناف القاهرة ومحكمة الجنايات ومحكمة أمن الدولة العليا.

ولم يكن فقط بسبب عمله محاضرًا فى عدة جامعات حول العالم فى أصول الدين والشريعة والقانون ومنها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة توبنجن بألمانيا الغربية، وأوبسالا بالسويد، والسوربون بفرنسا، وهارفارد وبرنستون بالولايات المتحدة، ومعهد الدراسات الشرقية بليننجراد بروسيا.

ولم يكن فقط بسبب كتاباته الرصينة والدقيقة فى تجديد روح الإسلام، وهى الكتابات التى جعلته مستهدفًا بالتكفير والتشويه والمصادرة، ودخل بها معارك موثقة فى تاريخنا الفكرى باسمه، وهى المعارك التى كان فيها صلبًا لا يلين، ومقاتلًا لا يستسلم، لم ينتصر عليه أحد.. فقد كان يسقط خصومه صرعى فى ساحات المعارك المفتوحة.

ولم يكن فقط بسبب ريادته وخطفه النار من كل الباحثين فى مجالات الفكر الدينى الإسلامى، فقد كان هو أول من استخدم تعبير «الإسلام السياسى» واصفًا به التيارات الدينية، فوصمها وميزها، وفصل بينها وبين الإسلام، فهم لا يمثلونه، ولكن يمثلون جماعات وأحزابًا تعمل بالسياسة وتتقنع بالدين.

لكل هذه الأسباب وربما لغيرها الكثير ظل المستشار محمد سعيد العشماوى واحدًا من كبار المفكرين المجددين، حتى رحل فى العام 2013 فى صمت، فقد مات وحده بعد أن قرر أن يعيش طوال عمره دون زوجة أو ولد، مرض مرضه الأخير دون أن يكون إلى جواره أحد، مستقبلًا موته مقتنعًا بأنه أدى كل ما عليه، لنفسه ولدينه وللإنسانية جميعًا.

ولد المستشار العشماوى فى العام 1932، كان والده يخطط له مستقبلًا معينًا، لكنه اختار لنفسه طريقًا آخر.

يخبرنا هو بما جرى: تحققت حياتى كما رسمتها تمامًا، وأنا أعتقد أن هذا كان من قبيل استشفافى للغيب، فرغم أن والدى كان يقدر لى أن أدخل كلية الهندسة، وبعض أساتذتى كانوا يقدرون أن أدخل كلية الآداب، فإننى فضلت أن أدخل كلية الحقوق لأصبح قاضيًا بعد ذلك.

لم يرغب العشماوى فى أن يكون قاضيًا فقط، ولكنه خطط لأن يكون كاتبًا ومفكرًا أيضًا.

بدأت رحلته فى عالم الكتابة من خلال عدة مقالات كتبها لمجلة «إلا خمسة» التى كان يصدرها صديقه الكاتب الصحفى نبيل عصمت، ثم بعد ذلك أسهم بعدة مقالات فى مجلة الشباب التى كان يصدرها الكاتب الصحفى سمير عبدالقادر، وتعرف من خلاله على والده الكاتب الكبير محمد زكى عبدالقادر.

بعد سنوات من الكتابة قرر العشماوى أن يقفز قفزته الكبرى.

يقول: كنت فى مقتبل حياتى أود أن أكون مفكرًا لا مجرد كاتب، لأن كل فكر فى مصر يصدر من خلال القصة والثقافة والرواية، فأردت أن أقدم شيئًا جديدًا بطريقة غير أكاديمية، لأن الذين يكتبون الفكر يكتبونه بطريقة أكاديمية.

هذه الرغبة فى أن يكون مفكرًا قادته إلى أن يتعرض لقضايا دينية أو قضايا متشابكة مع الدين، لكنه وهو يعمل على ذلك انتبه إلى أن المفكرين فى الغرب أغلبهم ملحدون لأنهم يتعرضون لقضايا دينية ويرفضونها، فقرر أن يقدم حقيقة المفكر المؤمن فى الشرق العربى، مفكر ملتزم بالإيمان ومؤمن بالدين ويفهم الشريعة ثم يقدمها لمجتمعه تقديمًا سليمًا مبسطًا ويحاول نشرها فى العالم أجمع.

لم ينطلق العشماوى إلى أرضية القضايا الدينية من أرضية خالية أو بخلفية فارغة.

كانت هناك نشأة مؤثرة وفلسفة حاكمة.

يقول عن نشأته: لم تكن نشأتى دينية فقط، بل كانت نشأة دينية صوفية، فقد كان والدى متصوفًا لديه ملكة الطرح الروحى عبر الزمان والمكان، وكان يرتاد المساجد، فكنا نذهب إلى مسجد السيدة زينب والسيدة نفيسة، ثم نتوجه بعد ذلك إلى سيدنا الحسين، ونتناول طعام الغداء هناك، فهذه النشأة الدينية والصوفية العقلية أثرت فىّ كثيرًا، هذا فضلًا عن أن والدتى كانت تقرض الشعر، فمن هذا المناخ الدينى الثقافى حفظت القرآن الكريم، ودرست علم العروض والقافية وتحسنت لغتى العربية، ولاشك أن حفظى للقرآن الكريم كانت له بصماته الواضحة على أسلوبى القضائى الآن.

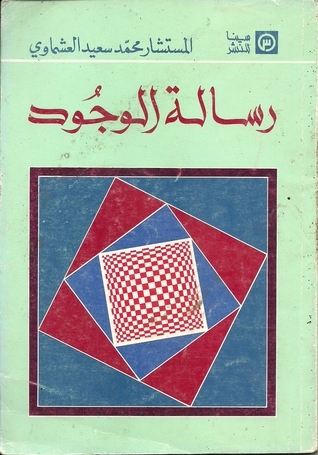

ويقول عن فلسفته فى حوار أجرته معه جريدة الأحرار فى ١٥ أكتوبر ١٩٩٧: أنا مؤمن بالله بصورة عميقة وقوية، وهذا يظهر فى كل تصرفاتى كما يبيبن من كل كتاباتى بدءًا من كتاب «رسالة الوجود» الذى نشر فى سنة ١٩٥٩، بعد أربع سنوات من تخرجى فى كلية الحقوق حتى كتاباتى الحالية، غير أن إيمانى هو إيمان الخواص وليس إيمان العوام، أى أنه الإيمان الواعى البصير، وليس الإيمان التقليدى الأعمى، ونتيجة لذلك فربما يحدث أن ذوى الإيمان التقليدى الأعمى لا يصلون إلى مستوى صحيح فى فهم أفكارى وآرائى، فيحدث من جانبهم شعور سلبى، خاصة أن أغلب المصريين والعرب والمسلمين لا يقرأون عن الإسلام ولا عن الدين أو الشريعة، وإنما يتلقون معلوماتهم بالسماع، فتكون أفكارهم الدينية مجرد شائعات غير موثقة علميًا وشذرات غير مجمعة فكريًا.

ويزيدنا العشماوى إيضاحًا عن إيمانه الذى وصفه بأنه إيمان الخواص، فعلى مدى التاريخ كان الخواص من المؤمنين غير مفهومين تمامًا من العوام، فهذه مسألة تاريخية وواقعية.

ويضيف: وقد يقول أحدهم لماذا لا يفهم العشماوى؟

ويرد بما قاله ابن الرومى: ولم لا تفهم ما يُقال؟

حدد العشماوى ملامح فلسفته بعناصر محددة.

فهو فى كتاباته إنسانى.

يقول: نزعتى منذ أن بدأ وعيى تقوم على اتجاه إنسانى شامل، يمتد إلى البشرية كلها، على مدى الأزمنة وعلى مدار الأمكنة، وهذا الشعور بالأخوة الإنسانية قد لا يكون مقبولًا من أصحاب النزعة العنصرية أو الإقليمية أو الأيديولوجية أو لدى ذوى الاتجاهات الانفصالية غير الإنسانية.

وهو فى كتاباته أيضًا حضارى.

يقول: لا يعنى هذا ميلى أو شغفى بالحضارة الغربية، مع أن رأيى أن هذه الحضارة قد أصبحت حضارة عالمية تصنع وتنتج وتنتشر فى كل أنحاء المعمورة، والمقصود بأنى حضارى هو ميلى الشديد وشغفى الواضح بالحضارات الإنسانية كلها على مدى التاريخ وبكل نتاجها من علوم وفنون وآداب وفكر، والحضارة فى هذا المفهوم تعنى محبة كل ما هو مثقف ومهذب ومشذب ومصقول وإنسانى نافع، ولا تقبل ما هو بدائى وغفل وفج وخام وغث وغير مهذب وغير مثقف.

ويدلل العشماوى على ما ذهب إليه بقوله: منذ البداية وأنا أهدف إلى أن أكون ضمير العصر، وربما ضمير العصور القادمة، وأشير فى ذلك إلى أن كتابى الثالث الذى نُشر فى عام ١٩٦٨ عنوانه «ضمير العصر»، وفى سبيل هذا الهدف فأنا لا أخشى أى مخاطر ولا أتجنب أى محاذير، لأنى مؤمن بالله تمامًا، ومؤمن بأننى أعمل من أجل الله لا من أجل حزب ولا أيديولوجيا ولا مطمع فى منصب ولا رغبة فى مال، فرسالتى واضحة تمامًا منذ البداية، وهى أن أحول البشرية كلها من الإيمان التقليدى الأعمى إلى الإيمان الواعى البصير.

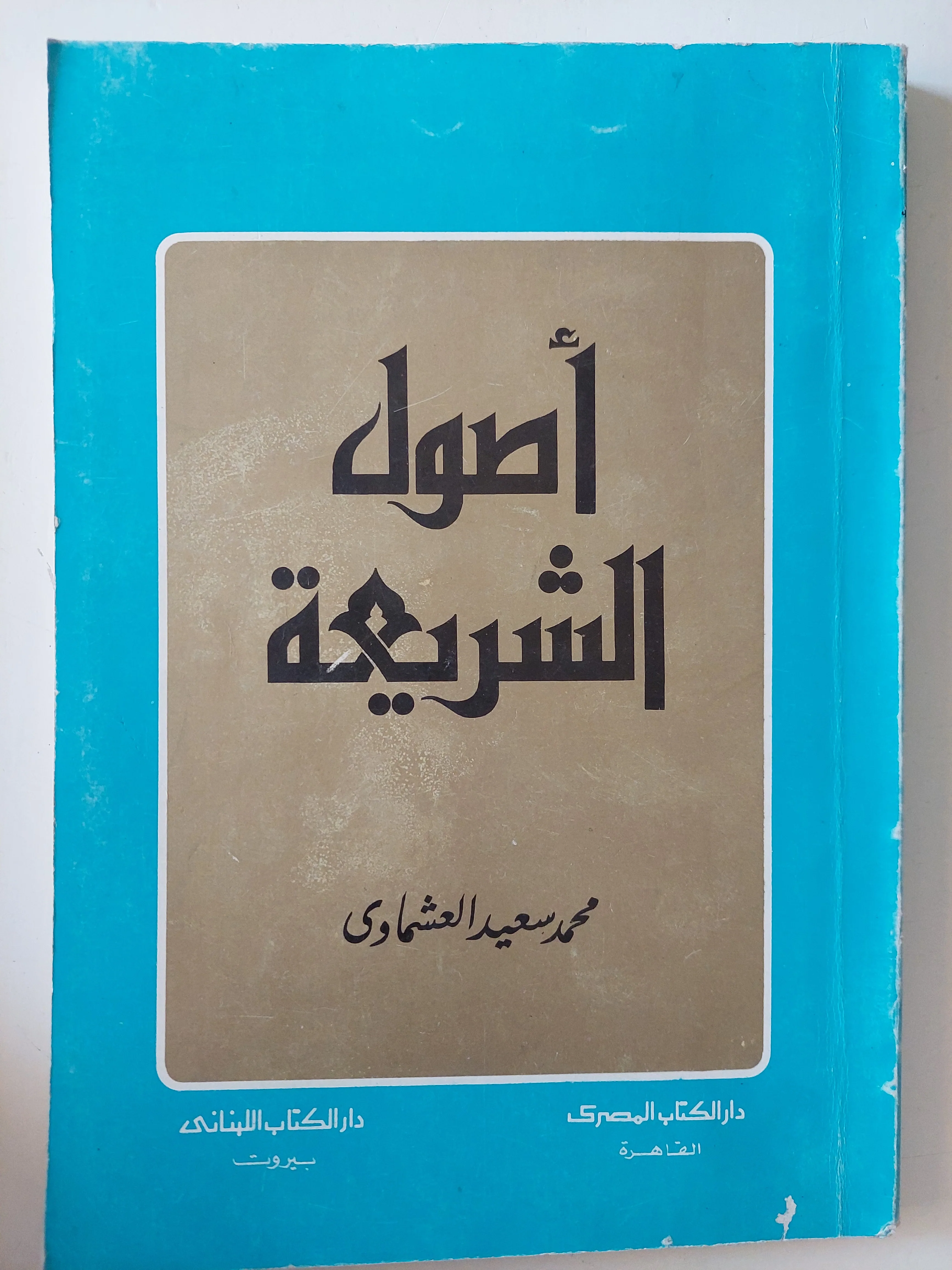

بسبب كتاباته ومن بينها تحديدًا خمسة كتب هى «أصول الشريعة» و«جوهر الإسلام» و«حقيقة الحجاب وحجية الحديث» و«الإسلام السياسى» و«الخلافة الإسلامية» ثار جدل هائل، ودخل مفكرنا الكبير فى معارك طاحنة، وجد نفسه فيها متهمًا بالكفر والخروج عن الإسلام، وتعرض لحملات تشويه لا تزال آثارها باقية حتى الآن، وهو ما كان سببًا فى طمس ملامح مشروعه التجديدى للفكر الدينى الإسلامى، لكنه خيرًا فعل عندما حدد لنا بنفسه عناصر مشروعه الكبير.

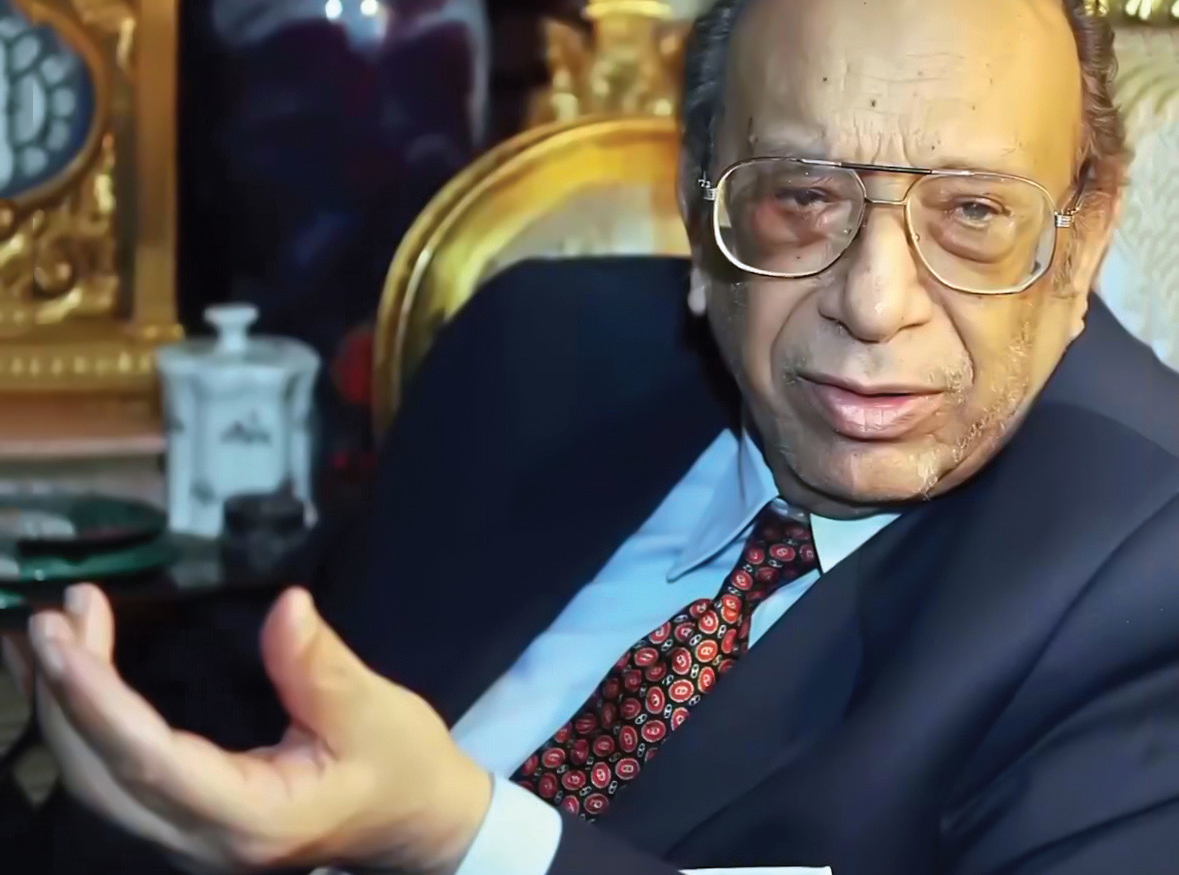

فى العام ١٩٩٥ وعلى هامش إحدى معاركه الفكرية الخشنة، عقد العشماوى مؤتمرًا صحفيًا عالميًا، التقى خلاله مع أعضاء نادى المراسلين الأجانب، بدأه بقوله: لن أتوقف عن إصلاح الفكر الدينى الإسلامى رغم أننى الهدف القادم للاغتيال، فأنا لست علمانيًا، بل مسلمًا صالحًا، ورغم ذلك يهدرون دمى.

فى هذا المؤتمر حدد العشماوى مشروعه الحضارى فى خمس نقاط على النحو التالى:

أولًا: لا بد من تحديد المصطلحات التى يتم استخدامها بطريقة علمية لأن العقل الإسلامى مرتبك، ولأن العلماء لا يعرفون معنى المصطلحات التى يستخدمونها، ولقد عرفت الشريعة وفقًا لمنهجها العلمى، واكتشفت أن ٩٠ بالمائة من استخدامات مصطلح الشريعة الإسلامية ليس سليمًا، وأن الفقه من صنع البشر وليس من صنع الله.

ثانيًا: يجب شرح وتفسير الآيات القرآنية وفقًا لسياقها التاريخى وليس بمعناها الحرفى فقط، وهى الطريقة التى يتبعها العلماء والمتطرفون، فهذا خطأ يشوه الإسلام، ولن يمكننا إصلاح الفكر الإسلامى وتقديم صورته المشرقة بدون ذلك، فكل الآيات التى وردت فى القرآن عن الكفار والحروب بين المسلمين وغير المسلمين نزلت لسبب محدد، وفى سياق تاريخى محدد، ولكن شرح القرآن وفقًا للسياق التاريخى هو ضد ما يؤمن به تيار الإسلام السياسى.

ثالثًا: أنا أركز على المعنى الحقيقى للجهاد فى الإسلام ليس عن طريق إعلان الحرب المقدسة، ولكن بأن يطهر الإنسان نفسه وضميره وشخصيته، وفى مجال القتال، الجهاد يكون بالدفاع عن النفس فقط، وأى شىء أكثر من ذلك يعتبر عدوانًا ترفضه نصوص الإسلام وروحه.

رابعًا: الفصل بين السياسة والدين، وهذا لا يعنى أننى أفصل بين الدين والدولة، لأن كل دولة تقوم فى العالم على دين الأغلبية، ففى أمريكا وأوروبا هناك المسيحية، وفى إسرائيل هناك اليهودية، وهناك الإسلام فى دول العالم الإسلامى، وفى مصر هناك الدين الإسلامى وكثير من القيم الدينية والتاريخية، ثم إننى لا أفرق بين الدين والسياسة، لأن السياسة إذا اختطلت بالدين أصبحت أيديولوجيا أى مذهبية جامدة، والعمل السياسى هو عمل بشرى سواء من الحكام أو المعارضة، والخلط يعنى أننا سنحول الصراع بين الحكومة التى تستند إلى الدين والمعارضة التى تتعلل بالدين إلى حروب مقدسة.

خامسًا: أرى أن المسلمين لا ينبغى أن يواجهوا غير المسلمين على أنهم كفار، وأستند فى ذلك إلى الآية رقم ٦٢ من سورة البقرة والتى تقول «إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله وعمل صالحًا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليه ولا هم يحزنون».

لكن متى بدأ النهر يفيض؟

متى بدأ العشماوى يدخل ساحة معركة تجديد الفكر الدينى.

يمكننا أن نعود إلى شهرى نوفمبر وديسمبر ١٩٧٧.

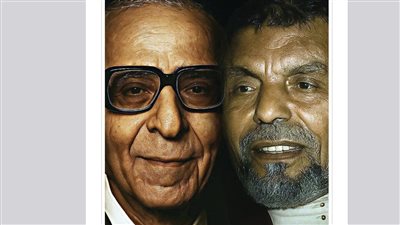

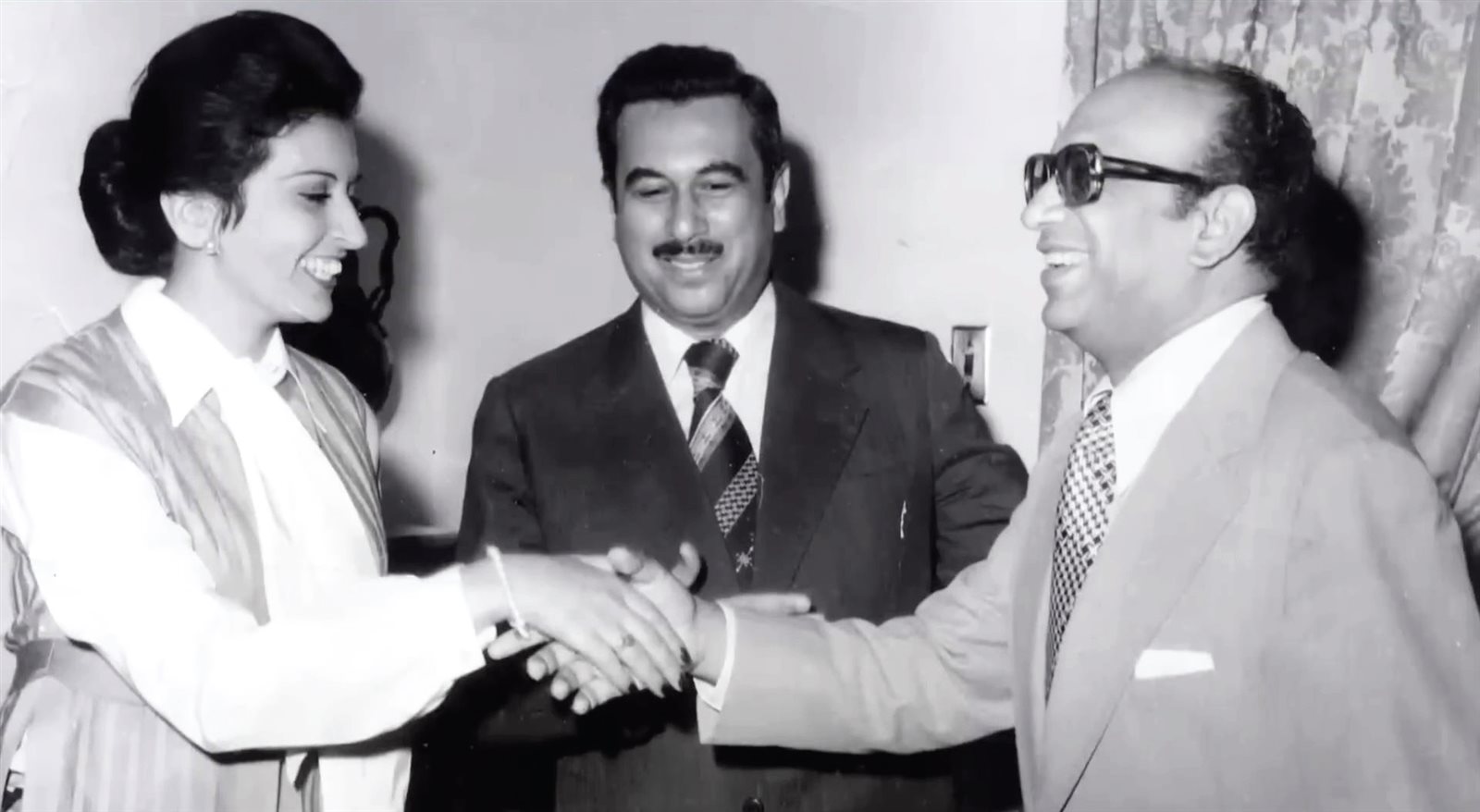

كان العشماوى فى هذا الوقت ممثلًا لمصر فى مؤتمر حقوق التأليف، الذى عقد بمقر هيئة اليونسكو الدولية بباريس، وفى الوقت نفسه كان الأديب الكبير توفيق الحكيم ممثلًا لمصر فى مؤتمر المسرح الذى عُقد فى نفس المكان.

سافر الحكيم والعشماوى معًا، وأقاما فى فندق واحد بحى مونبارناس، واعتادا أن يتناولا الغداء فى مطعم واحد، ثم يحتسيان القهوة فى مقهى «الدوم»، ومع القهوة تبدأ أحاديثهما الطويلة والعميقة فى الفن والأدب والقضاء والدين والتاريخ والسياسة والحياة، وهى الأحاديث التى تمتد بينهما حتى منتصف الليل.

خلال هذه الأحاديث كشف العشماوى عن بعض آرائه فى الشريعة.

يقول المستشار: سُرَّ توفيق الحكيم بهذه الآراء جدًا، ورأى فيها تجديدًا حقيقيًا للروح الدينى، فاستحثنى على أن أضمن آرائى فى كتاب يُنشر فى الناس.

سافر العشماوى بعد هذه الرحلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لزيارة جامعة برنستون وقضاء عيد الميلاد مع أسرة شقيقه المقيم بالقرب من نيويورك، وخلال الهدوء الذى عاش فيه فى هذه الفترة أعاد ترتيب أفكاره عن الشريعة وتبويب ما يراه لازمًا فى دراستها، ولما عاد إلى مصر بدت الأمور كما أن ترتيبًا يتم لكى يبدأ على الفور بحثه عن أصول الشريعة.

يقول العشماوى عما اعتبره ترتيبًا لظهور أفكاره: طلب منى أن أكتب هذا البحث لتقديمه إلى مؤتمر وزراء العدل العرب، الذى كان من المقرر أن يعقد فى مصر فى نهاية عام ١٩٧٨، وبهذا تضافرت الأسباب ليتم هذا الكتاب.

قرأ توفيق الحكيم مسودة «أصول الشريعة» فأثنى عليها، وكان من بين ما قاله موجهًا كلامه إلى العشماوى: هذا بحث ممتاز، كتب بما عرف عن فكرك من وضوح وإحاطة، وما اشتهر به أسلوبك من لفظ دقيق وتعبير محكم، وهو يضىء الفكر عن صورة المجتمع المطلوب، والذى يسير على هدى من الشريعة فى طريق التقدم والتفتح الذهنى، لأن الشريعة هى فى هدفها الحقيقى السير بالإنسان ومجتمعه إلى الأمام دائمًا، وإلى الأفضل والأرفع والأنفع، وليس الغرض منها التقوقع والتشرنق كى تبقى فى التخلف عن الركب والجمود العقيم فى عالم متحرك بالإبداع.

كان الكتاب بمثابة حجر صلب ألقى فى المياه الراكدة، فبعيدًا عن مضمونه كانت له قصة يمكننا أن نعتبرها بداية دخول العشماوى فى حقل الألغام.

وقد روى هذه القصة بنفسه، وبها من التفاصيل ما يكشف لنا حجم المعارضة لمحاولات ترسيخ تجديد الفكر الدينى.

يقول العشماوى: فى يناير ١٩٧٩ قامت الثورة الخمينية فى إيران، فتطلعت العناصر الطامعة فى مصر إلى أن يكون كل منها خُمينى مصر وصاحبها الجديد، وفى شهر مايو ١٩٧٩ نشرت كتابى «أصول الشريعة» قصدت به تجديد الفكر الدينى، وتقديم صورة زاهية للإسلام، بعيدة عن الإرهاب نائية عن التطرف، وبناء على اتفاق خاص رئى إعادة نشر أفكار هذا الكتاب فى مقالات تنشر فى جريدة الأخبار اليومية، وبتاريخ ١٥ يوليو ١٩٧٩، نشرت المقالة الأولى تحت عنوان «معنى الشريعة»، وجاء فيها أنه فى سلسلة من المقالات تبدأ بهذا المقال نعرض أهم الأفكار التى وردت فى هذا الكتاب، أصول الشريعة، وكان ذلك ليعلم من لا يعلم، ويقرأ من يقرأ فعلًا، أن الأفكار التى ترد فى المقالات هى عرض لكتاب أصول الشريعة.

بعد نشر المقالة الثانية «تطبيق الشريعة» بتاريخ ١٩ يوليو ١٩٧٩، فوجئ العشماوى بجماعات الإسلام السياسى والتطرف والإرهاب تشن حملات بالغة القسوة عليه، بنيت على التحريف وملئت بالتخويف، وكان ذلك لما استشعرت هذه الجماعات من أن الفكر الذى قُدم فى مقالتين فحسب كان إيذانًا بفجر جديد يزعزع مطامعهم فى الحكم، ويزلزل شعاراتهم باستخدام الدين، وتوالت المقالات بعد ذلك: أحكام الشريعة فى ٧ أغسطس ١٩٧٩، الشريعة والمعاملات فى ٤ أكتوبر ١٩٧٩، نظام الحكم فى الإسلام فى ١٧ أكتوبر ١٩٧٩، ثم المقالة السادسة «الإسلام والأديان» فى ٩ ديسمبر ١٩٧٩.

كان أساس مقالة «الإسلام والأديان» بيانًا للصيغة العالمية والإنسانية للإسلام وبيان مدى تسامحه مع أتباع الشرائع الأخرى، ولعل المقالة كانت تستشف من ملامح الغيب ما سوف يجنيه المتعصبون على الإسلام من تشويه لصورته فى العالم أجمع، وإظهاره فى صورة دموية إرهابية، فعمد العشماوى إلى جلاء صورة الإسلام ودعوته إلى نشر سماحته، وفى هذا الصدد ركن إلى الآية الكريمة «إِن الذِينَ آمَنُوا وَالذِينَ هَادُوا وَالنصَارَىٰ وَالصابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ».

كان المستفاد من تتابع المقالات ومن المقالة الأخيرة عن «الإسلام والأديان» أنها لم تنتهِ بعد وأن لها بقية، غير أن الدكتور عبدالمنعم النمر- وقد كان وزير الأوقاف- لم ينتظر ولم يتريث ولم يحاول قراءة الكتاب الذى صدرت عنه المقالات، ولم يتصل بالعشماوى تليفونيًا، وقد كانا على علاقة طيبة، لكنه تسرع ليركب موجة التطرف.

نشر النمر فى ١٣ ديسمبر ١٩٧٩ مقالة أنكر فيها الآية الكريمة التى استند عليها، وزعم أنها نسخت «ألغيت» من القرآن دون أن يحدد مصدرًا لمقالته هذه، وكان رده قد كُتب بعجرفة واستعلاء وبصيغة من يملك الحقيقة المطلقة وليس لغيره أن يناقشه فيها.

وبتاريخ ٢٩ ديسمبر ١٩٧٩ رد العشماوى على النمر ليؤكد أن الآية المذكورة لم تنسخ قط، وأنها من محكمات القرآن، وتحداه أن يقدم سندًا واحدًا على أنها نُسخت، بل زاد أن الآية تكررت بصيغة أخرى فى سورة المائدة وأن التكرار توكيد لا نسخ.

لم يقبل الشيخ النمر أن يناقشه أحد أو يرده إلى الصواب، فكتب ردًا سريعًا نُشر بتاريخ ٢٣ ديسمبر ١٩٧٩ يتهم العشماوى فيه بأنه أنكر شيئًا معلومًا من الدين بالضرورة، وأنه بذلك وضع نفسه أمام حكم إسلامى لا مفر منه على أمثاله، وهى الصيغة التى يمكن نشرها لإهدار الدم.

كان الخلاف الأساسى حول آية معينة، وما إذا كانت قد نسخت أم لم تنسخ، أى أنه خلاف فقهى، لكن الشيخ النمر بادر فيه بإهدار الدم، وقد تلقف هذا القول منه صالح عشماوى أحد قادة الجهاز السرى للإخوان المسلمين، فنشر فى مجلة الدعوة «العدد ٤٥ فبراير ١٩٨٠» مقالة يقول فيها: وهذه الفقرة من رد فضيلة الشيخ عبدالمنعم النمر هى بمثابة حيثيات بحكم شرعى لا خلاف عليه ولا مفر منه على سعيد العشماوى، ولم يعترض الدكتور النمر على أن يعد مفتى الدماء أو يفسر كلامه بأنه لم يقصد به تنفيذ جريمة قتل، لكنه صمت واستمرأ ركوب الموجة، وهو يمسك بعصا التطرف فى يده وسيف الإرهاب فى يد أخرى.

ورصدت أجهزة الأمن صدور تعليمات شفوية من وزارة الأوقاف إلى خطباء المساجد التابعين للوزارة لدس الخلاف بين المستشار ووزير الأوقاف فى خطبهم، بصورة تسىء إلى الشرائع الأخرى غير الإسلامية وتنتهى بالدعوة إلى قتل المستشار.

يستكمل العشماوى كواليس ما جرى على هامش هذه المعركة.

يقول: بتاريخ ٢٥ يناير ١٩٨٠ كنت فى مجلس به الأساتذة توفيق الحكيم وإبراهيم فرج سكرتير عام حزب الوفد حاليًا، ويوسف جوهر وأنور أحمد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية السابق، والعميد القاضى العسكرى سمير عبدالفتاح، عندما سمعنا جميعًا بآذاننا أحد خطباء المساجد وهو ينفذ تعليمات وزير الأوقاف الشيخ النمر ويدعو إلى قتلى، وفى ذات اليوم أرسلت برقية إلى الشيخ النمر على مكتبه بالوزارة حمّلته نتائج ما يفعله سياسيًا وجنائيًا، وقلت فيها: كنت أرجو لك وللإسلام الذى أساء إليه جاهلون أن يظل الحوار فى حدود الكلمة، فقد خالفتنى فى أن آية من القرآن قد نسخت مع أن مجلتك منبر الإسلام قالت فى مقال إنها لم تنسخ، والخلاف على رأى أو نسخ آية لا يجعل لك الحق فى التحريض المستمر على قتلى.

ويضيف العشماوى: وإزاء هذا الوضع الخطير كتبت إلى الرئيس السادات أشكو إليه أن يستغل وزير الأوقاف رئاسته على خطباء المساجد ليسخرهم فى خلاف شخصى ويدعو إلى قتل مسلم مؤمن اجتهد لينقى صورة الإسلام من التطرف والتعصب والإرهاب، وقد ورد إلىّ رد من الرئيس السادات فهمت منه أنه سوف يعزل الشيخ النمر من وزارة الأوقاف فى أقرب فرصة، وبالفعل حدث تعديل وزارى فى أبريل سنة ١٩٨٠ وعُزل فيه الشيخ النمر وعُين الدكتور زكريا البرى وزيرًا للأوقاف بدلًا منه.

لم يترك العشماوى عند هذا الحد، تابع ما جرى بعد ذلك.

ففى ١٠ فبراير ١٩٨١ أى بعد حوالى ثلاثة عشر شهرًا من نشر مقال «الإسلام والأديان»، خطب الرئيس السادات أمام البرلمان الأوروبى للوكسمبورج فقال: وكل الناس أمة واحدة، جماعة من المؤمنين يعتنقون نفس المبادئ والقيم العليا، ثم أضاف يستشهد بالقرآن فقال «إِن الذِينَ آمَنُوا وَالذِينَ هَادُوا وَالنصَارَىٰ وَالصابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ».

وفى ١٥ فبراير ١٩٨١ نشرت الصحف المصرية برقية شيخ الأزهر إلى رئيس الجمهورية بمناسبة خطبته تلك قال فيها: كان لحديثكم بالأمس أمام هيئة البرلمان الأوروبى عن إزالة المفاهيم الخاطئة عن الإسلام، وتوضيح الرؤية السليمة لديننا الحنيف ولمبادئه وأسسه، بجانب ما أشرتم إليه عن القضايا الأخرى بتخطيط دقيق وفهم عميق، كل إعجابنا وتقديرنا.

يعود العشماوى إلى الشيخ النمر، فلم ينس له ما فعله، وقد دفعه اعتزازه بنفسه إلى أن يعلق على هذه الواقعة بقوله: مع أن من المعروف عن الشيخ النمر أنه يحب الظهور فى كل مناسبة والكتابة فى أى موضوع، ومع أنه سبق أن أهدر دمى لمجرد استشهادى بهذه الآية وقولى بأنها لم تُنسخ، مع ذلك فإنه صمت صمتًا مطبقًا حين وجد أن السكوت من ذهب، فلم يرد على السيد رئيس الجمهورية، ولا رد على شيخ الأزهر، ولا حتى نشر مقالة ينبه فيها إلى أن الآية المذكورة قد نسخت وأن استشهاد السيد رئيس الجمهورية بها كان استشهادًا فى غير محله.

من بين ما يُنسب إلى المستشار محمد سعيد العشماوى أنه كان صاحب مصطلح «الإسلام السياسى»، هو الذى صكه ودفع به إلى المجال العام الفكرى، وهو الاسم الذى جعله عنوانًا لأحد كتبه.

كتب العشماوى هذا الكتاب فى بحوث ومقالات خلال الفترة من منتصف عام ١٩٨٥ حتى نهاية عام ١٩٨٧، وهى الفترة التى جرى فيها التحالف بين جماعة الإخوان مرة مع حزب الوفد والأحرار ومرة مع حزب الشعب، وهو التحالف الذى كان انتخابيًا فى المرة الأولى وانتخابيًا وسياسيًا فى المرة الثانية.

كان قصد العشماوى من هذه البحوث أو المقالات أن تتولى- من واقع العلم وصحيح الفقه وصميم الدين-تفنيد شعارات بلا مضمون، وعبارات بغير معنى، ومقولات دون تحديد، تلقى جميعها، ثم تنشر بين الناس، لأغراض سياسية وأهداف حزبية، فتستعمل الدين فيما لم ينزل له وتستخدم الشريعة فيما ينبو عنها.

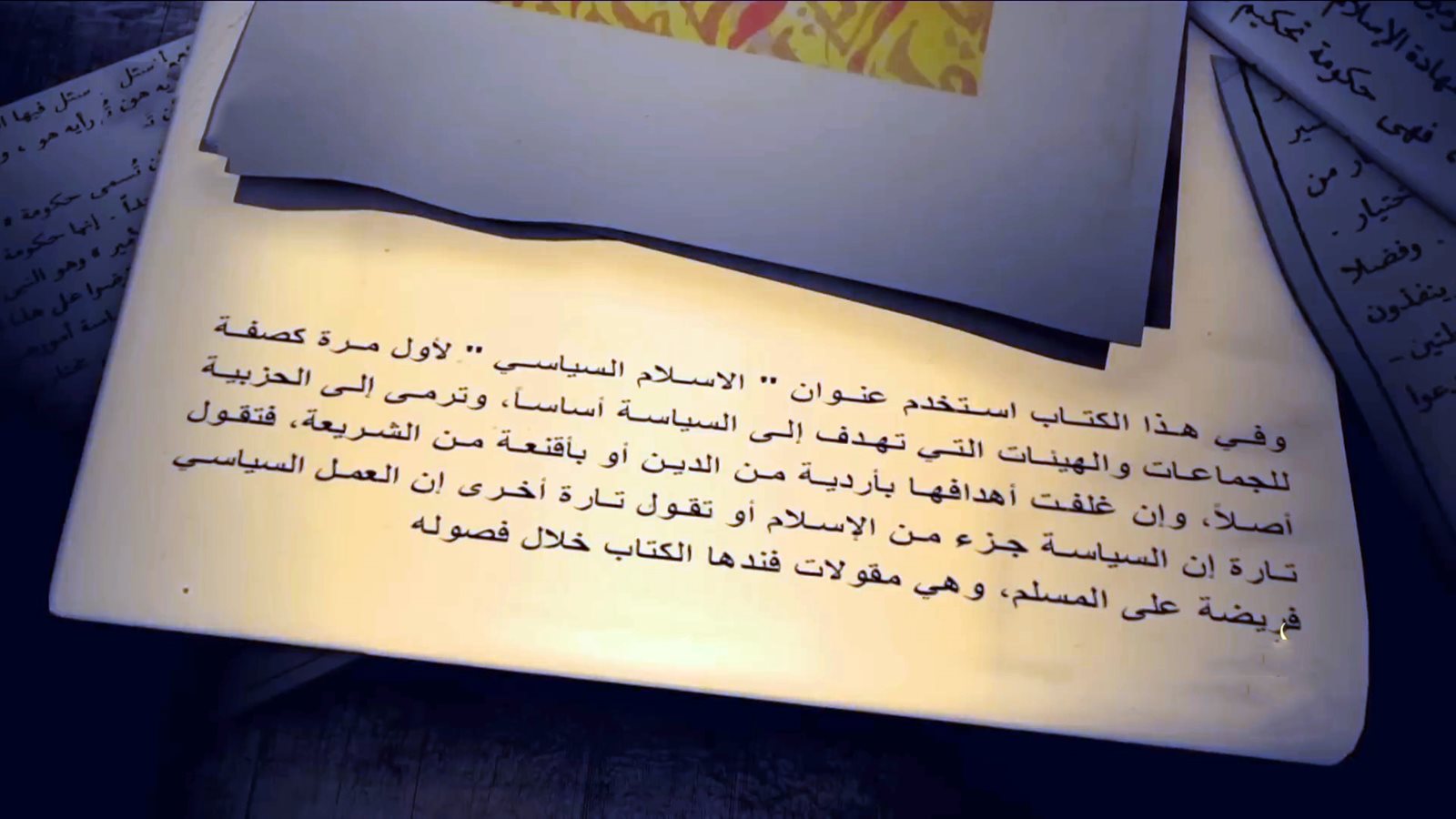

ويثبت العشماوى ما يعتبره من حقه، يقول: فى هذا الكتاب استخدم عنوانه «الإسلام السياسى» لأول مرة، كصفة للجماعات والهيئات التى تهدف إلى السياسة أساسًا، وترمى إلى الحزبية أصلًا، وإن غلفت أهدافها بأردية من الدين أو بأقنعة من الشريعة، فتقول تارة إن السياسة جزء من الإسلام، أو تقول تارة أخرى إن العمل السياسى فريضة على المسلم.

ويضيف: كانت هذه الجماعات والهيئات تعتبر نفسها جماعة المسلمين، أو تصف أعضاءها بالإسلاميين، وهو وصف مغالط يقصد فرز غيرها عنها، واعتبار أن هؤلاء الغير خارجين عن الإسلام، أو على أقل تقدير ترى فى إسلامهم شكًا أو فى إيمانهم ثلمة، وبتعبير الإسلام السياسى عادت الأمور إلى طبيعتها واعتدلت الموازين إلى ما ينبغى أن تكون عليه، فأصبح عامة المسلمين هم جماعة المسلمين، وهم المسلمون، بينما من يحترف السياسة ويتعاطى الحزبية هم جماعة الإسلام السياسى، تحديدًا لهم عن باقى المسلمين، ووصفًا حقيقيًا لعملهم ولأهدافهم ولغاياتهم.

تناول الكتاب شعارات الإسلام السياسى واحدًا بعد الآخر بالدراسة والتحليل والتفنيد، وكان يتخذ من مصر أساسًا للبيان ومحورًا للحديث.

وفى مقدمته يقول العشماوى: أراد الله للإسلام أن يكون دينًا، وأراد به الناس أن يكون سياسة، والدين عام إنسانى شامل، أما السياسة فهى قاصرة محدودة قبلية محلية ومؤقتة، وقصر الدين على السياسة قصر له على نطاق ضيق وإقليم خاص وجماعة معينة ووقت بذاته.

ويضيف العشماوى: الدين يستشرف فى الإنسان أرقى ما فيه، وأسمى ما يمكن أن يصل إليه، والسياسة تستثير فيه أحط ما يمكن أن ينزل إليه وأدنى ما يمكن أن ينزل إليه وأدنى ما يمكن أن يهبط فيه، وممارسة السياسة باسم الدين أو مباشرة الدين بأسلوب السياسة تحوله إلى حروب لا تنتهى وتحزبات لا تتوقف وصراعات لا تخمد وأتون لا تهمد، فضلًا عن أنها تحصر الغايات فى المناصب وتخلط الأهداف بالمغانم وتفسد الضمائر بالعروض.

تسييس الدين أو تديين السياسة لا يكون إلا عملًا من أعمال الفجار الأشرار

ويعتبر العشماوى أن تسييس الدين أو تديين السياسة لا يكون إلا عملًا من أعمال الفجار الأشرار أو عملًا من أعمال الجهال غير المبصرين، لأنه يضع للانتهازية عنوانًا من الدين، ويقدم للظلم تبريرًا من الآيات، ويعطى للجشع اسمًا من الشريعة، ويضفى على الانحراف هالة من الإيمان، ويجعل سفك الدماء ظلمًا وعدوانًا عملًا من أعمال الجهاد.

ويحذر العشماوى من الخلط بين الدين والسياسة: فتسييس الدين وتديين السياسة، فرق المسلمين شيعًا وفرقًا، كل منها يعتصم بآيات من القرآن ويتحدى بأحاديث للنبى صلى الله عليه وسلم ويحتمى بآراء قادته ويتحامى بفتاوى فقهائه، فقامت خصومات شديدة بين هذه الشيع والفرق، ظاهرها الدين وباطنها السياسة، دعواها الشريعة وحقيقتها السلطان، وصار الاتهام بالكفر والإلحاد والإفساد فى الأرض اتهامًا شائعًا من كل فرقة للأخرى، ومن كل شيعة للشيعة المخالفة، وفى ذلك أبيح دم الجميع وأهدرت حرمات كثيرة.

ويشير العشماوى إلى أنه أثبت فى كتابه حقيقة مؤداها أن تيار الإسلام السياسى يعلن الحرب على المجتمع الوطنى والمجتمع العالمى زعمًا بأنها مجتمعات جاهلية، ويدّعى أنه حزب الشيطان فى حين أنه هو حزب الله، وهو ما يسىء إلى الإسلام أيما إساءة، وقد يدفع الآخرين إلى حربه، دفاعًا عن أنفسهم وحفاظًا على حيواتهم وإبقاء على قيمهم التى يعتقدون أنها أصح وأسلم.

ويقول العشماوى: لو أن هذا الرأى نوقش بهدوء وقت صدور الكتاب، أو حتى بعد ذلك، لأمكن للمسلمين أن ينتبهوا إلى خطر استفزاز العالم، ولاختطوا خطة يتجنبون فيها ما انتهى إليه الأمر من مواجهة بينهم وبين العالم كله.

بمجرد صدور الكتاب أعلنت تيارات الإسلام السياسى الحرب عليه، وترجمت هذه الحرب فى العام ١٩٩٢ وتحديدًا أثناء معرض القاهرة الدولى للكتاب.

ففى يوم الثلاثاء ٧ يناير ١٩٩٢ اتجهت لجنة من مجمع البحوث الإسلامية إلى جناح دار سينا للنشر وتحفظت على خمسة من كتب العشماوى بدعوى أنها مصادرة، كانت هذه الكتب هى «أصول الشريعة» صدر فى العام ١٩٧٩، و«الإسلام السياسى» وصدر فى العام ١٩٨٧، و«الربا والفائدة فى الإسلام» وظهر فى العام ١٩٨٨، و«معالم الإسلام» وظهر فى العام ١٩٨٩، و«الخلافة الإسلامية» وصدرت طبعته الأولى فى العام ١٩٩٠.

لم تبرز اللجنة أى قرار بالمصادرة أو تذكر مضمونه أو تبين تاريخ صدوره أو تحدد له أسبابًا.

صباح ١٥ يناير ١٩٩٢ صدرت جريدة الأهالى وبها حديث أجرته مع المستشار العشماوى، الذى فند فيه قرار المصادرة فى نقاط محددة هى:

أولًا: الذى يحكم نشاط الأزهر هو القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظييم الأزهر والهيئات التى يشملها، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥، وهذا القانون لا يخول الأزهر بكل هيئاته أى حق فى مصادرة أى كتاب أو أى عمل فنى، وطبقًا للقانون فإن صميم عمل مجمع البحوث ليس مصادرة الكتب ولكن مواجهتها بالتصحيح والرد، فالكتاب يرد على الكتاب، والبحث يفند البحث، والمقال يناقش المقال.

ثانيًا: حق مصادرة الكتب وفقًا للنظام المصرى منوط بجهات ثلاث فقط، رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومحكمة جنائية مختصة بعد إجراء محاكمة وبعد صدور حكم نهائى بالإدانة.

ثالثًا: سبب مصادرة الكتب الخمسة وبعد مرور وقت طويل على نشرها أمر غير مفهوم، غير أنه من المحتمل أن يكون بعض رجال الأزهر قد وقعوا فى حبائل جماعات الإسلام السياسى، أو أنهم يغازلون هؤلاء، فصدعوا لطلبهم بمصادرة كتبنا جملة، بل ومصادرة اسمنا، خاصة أن كتاب «الإسلام السياسى» كان قد نُشر فى الجزائر بواسطة الحكومة الجزائرية لمحاربة جماعات الإسلام السياسى فيها بمقتضى ما ورد به من أفكار وآراء، وقد كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ على وشك الوصول إلى السلطة فى الجزائر.

رابعًا: إننا ندعو إلى مناظرة علنية فى التليفزيون وعلى الهواء مع شيخ الأزهر، المسئول قانونيًا وأدبيًا عن الأزهر، ليوضح لنا أسباب مصادرة كتبنا، ولنرد عليه على الفور، بالمراجع العلمية التى استندنا إليها وبالأدلة الشرعية التى توصلنا لها.

مساء ١٣ يناير ١٩٩٢ أصدر رئيس الجمهورية أمرًا بإلغاء قرار المصادرة، إعمالًا لصحيح القانون، والذى لا يعطى الأزهر أى حق فى المصادرة.

وفى ١٧ يناير ١٩٩٢ صرح شيخ الأزهر لجريدة الأهرام بأنه ليس للأزهر حق مصادرة الفكر، وكل ما له من حق هو كتابة تقرير عن العمل الذى لا يوافق عليه يرفع إلى الجهات المختصة.

وبهذا انتهت مسألة مصادرة كتب سعيد العشماوى، وأصبحت متاحة للقراء ولا تزال.

عندما ظهرت الطبعة الأولى من كتاب «أصول الشريعة» فى مايو ١٩٧٩ أشار بعض أصدقاء العشماوى عليه بنشر أجزاء منه فى جريدة الأخبار المصرية، تعميمًا للفائدة وتحقيقًا للغاية المقصودة، وهى تنقية روح الدين وتجلية معنى الشريعة، وإظهار جوهر الإسلام.

لم يوافق العشماوى على الفكرة، وكانت حجته فى ذلك أن تصميم الكتاب وتنفيذه هو حسب الأصل غير التفكير فى مقال وتحريره، فالكتاب وإن يكن موضوعًا واحدًا، يتألف من عناصر فى أكثر من فصل، ويتداول رأيًا فى أكثر من موضع، ويقسم عرضًا إلى مباحث متعددة، بحيث يستطيل فهم الموضوع حقيقة إلى ما بعد قراءة الكتاب بأكمله، أما المقال فهو موضوع بسيط يشرح فى سهولة واختصار فكرة لا بد من الإلمام بها فى جلسة واحدة.

لكنه خفف بعد ذلك اعتراضه، ونشر سبعة مقالات من الكتاب فى صورة مقالات، ثم جمعها بعد ذلك فى كتاب هو «جوهر الإسلام» بعد أن أضاف إليها ستة مقالات أخرى، مقال لم ينشر عن الإسلام والأديان، وبحث عن التطرف كان قد كتب بناءً على طلب وزارة العدل المصرية.

كان البحث الذى يشير إليه العشماوى هو «رد على التطرف»، وكتبه بناءً على طلب من وزارة العدل ليدرسه رؤساء ووكلاء النيابة العامة الذين كانوا يباشرون التحقيقات مع أعضاء تنظيم الجهاد «١٩٨١- ١٩٨٢»، وكان الهدف منه أن يتمكن أعضاء النيابة من استيعاب فكر التطرف والرد عليه، حتى يتسلحوا بهذا الرد أمام مجادلات المتهمين بذلك الفكر.

فى ١٢ أكتوبر ١٩٨٩ جلس العشماوى ليكتب مقدمة كتابه «الخلافة الإسلامية» وهو واحد من أهم كتبه على الإطلاق.

حدد العشماوى هدفه من هذا الكتاب بوضوح عندما قال إنه لا يشايع به أى نظام ولا يمالئ أى حكومة، فهو يرى ضرورة نشوء نظام إنسانى جديد، تتحدد فيه التزامات الحكام والمحكومين كما تتحدد فيه حقوق كل الأفراد والمؤسسات بصورة لا لبس فيها ولا تخليط، ولا اضطراب ولا تدليس، وأن تصدر الحكومات عن إرادة الشعوب باختيار واضح صريح غير مغشوش ولا مدخول ولا مكره، وأن يكون للشعوب حق رقابة الحكومات وحق عزل الحاكم الفاسد أو الظالم أو المقصر بهدوء وسلام دون ما إزهاق أرواح وبغير إراقة دماء، وأن ينتشر قبل ذلك ومعه جو من الثقافة الصحيحة والتربية السليمة، تتكون فيه الإرادات الواعية الحرة والعقول المتفتحة النزيهة والنفوس القوية العادلة، تلك التى تبحث عن الحق والعدل والحرية، وتعرفها على أصولها وتمارسها كأفضل ما تكون الممارسة، حيث يكون هناك احترام عميق لحقوق الإنسان، كل إنسان، وأن تكون العبادة السليمة هى تلك التى تتغيا حقوق الله وترى أنها لا تبعد أبدًا، ولا تتعارض قط مع حقوق الإنسان، ولئن كان ذلك فى نظر البعض حلمًا، فإن الواقع الصحى هو ذلك الذى يحقق الأحلام الفاضلة.

عمل العشماوى فى كتابه على بيان أصول الخلافة وطبيعتها وحقيقتها، لكنه فى الوقت ذاته عرض الأحداث التى انتهت به إلى أنها نظام سياسى وليست نظامًا دينيًا، وأنها تحتوى كل ألاعيب السياسة، وكل دناياها وكل أخطائها، وكل مساوئها، وأن وصفها بأنها إسلامية لم يكن وصفًا حقيقيًا يفيد بأنها انبنت على قيم الإسلام وأخلاقياته، لكنه كان وصفًا واقعيًا يزعم أنها صدرت عن الإسلام، ويستخدم الدين لخدمة أهدافه لا غير، كما يستعمل الشريعة للإساءة إلى الشريعة، ويحكم المسلمين على خلاف ما يقضى الإسلام أو يرجو المسلمون.

تحسب العشماوى لكل ما يمكن أن يقال عن كتابه.

فإذا قيل مثلًا إنه انتقائى، ينتخب من أحداث التاريخ ما يوافق هدفه.

فالرد على ذلك أن التاريخ كله انتقائى، بمعنى أن المؤرخ عادة ما ينتخب من الأحداث بعضها، مما يدرك أنه أهم من غيره فى بيان ما يسرد، ثم يغفل باقى الأحداث الأخرى، ذلك أن التاريخ لا يمكن أن يستوعب فى كتاب واحد، كما أن طبيعة التأريخ هى الاختيار والانتقاء، فإذا كان ذلك شأن التاريخ فإنه من باب أولى حال فلسفة التاريخ.

وإذا قيل إن الكتاب يقدم نفايات التاريخ وأوساخه.

فالرد أن العيب لا يكون فى العمل ذاته ولكن فى التاريخ الذى يحمل النفايات ويحتوى على الأوساخ، ونفض النفايات من الجسم وفصل الأوساخ عن التاريخ ضرورة لا بد منها حتى يتطهر هذا من الأوساخ، ويتخلص ذاك من النفايات، وإلا بقيت النفايات فى الجسم وظلت الأوساخ فى التاريخ ثم تحللت هذه وتلك وتسربت فى حنايا الجسم وأنحاء التاريخ لتفسده كله وتسممه جميعًا، وهذا بذاته ما حدث فى التاريخ الإسلامى.

فقد حرص المؤرخون على أن يقدموا ما قصدوا به إثبات الأمجاد وتأكيد العظمة، كما حرصوا على إخفاء كل ما رأوا فيه خلخلة للأمجاد أو قلقلة للعظمة، ونتيجة لذلك بقيت نفايات الواقعات وأوساخ التاريخ داخل جسم المجتمع الإسلامى وفى صميم حشاياه، لا تفض منه ولا تفصل عنه، حتى سممته تمامًا، فصار عليلًا ذا فم مر مريض يجد مرًا به الماء الزلالا، ولا يقدر على مجابهة الواقع، يتزلزل من الأصول ويتخلخل عند الصحيح.

وإذا قيل كيف تؤخذ الخلافة الإسلامية التى نشأت واستقرت خلال العصور الوسطى بالمعايير الدستورية الحديثة التى تنظم حقوق الحكام وحقوق المحكومين، ويتحدد التزام هؤلاء وهؤلاء، وتجعل للشعوب أهمية فى صنع القرار وإصدار الأحكام.

فإن الرد على ذلك بأن الإسلام ذاته قدم أفكارًا وآراء ومبادئ تتعدى عصره بمراحل وتشرف على العصر الحالى، وعلى عصور مقبلة، مثل مبدأ حرية الاعتقاد «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» ومبدأ شخصية المساءلة «ولا تزر وازرة وزر أخرى»، ومبدأ عدم رجعية القانون أى عدم سريانه على الواقعات التى سبقت صدوره «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولًا»، فإذا كان الإسلام لم يقتصر على مبادئ عصره وإنما تعداها إلى عصور تالية، فقد كان الحرى بالنظم التى تتمسح فيه وتحتمى به أن تكون على مستواه، فتتعدى مظالم عصرها إلى عدالة أفضل وتتجاوز مساوئ وقتها إلى محاسن أرقى.

وإذا كانت الخلافة قد أخفقت فى إدراك هذا المعنى وفشلت فى تحقيقه فلماذا إذن تحسب على الإسلام ولا تفصل عنه؟ وما فائدة نشوء نظام معين وسريانه فترة، والمطالبة به فى العصر الحالى، إذا كان هذا النظام قد جانب مبادئ الإسلام وخالف أصول الشريعة؟ ولمَ التمسك بنظام يمنع عنه أى نقد ولو كان هينًا ويتحصن من كل مطعن وإن كان صحيحًا، إذا كان هذا النظام ابن العصور الوسطى ونتاج ظلمات الجاهلية، وليس نبت الإسلام وزرع الشريعة، ولا هى خلاصة روح الدين ونور الإيمان.

ويختم العشماوى دفاعه عن كتابه بقوله: إنها لمناقضة غريبة أن يحدث الإلحاح على نظام بعينه، هو نظام الخلافة، فتهدد به كل النظم السياسية وتقوض به كل الحكومات القائمة بدعوى أنه نظام إسلامى أكثر منها صحة وأشد منها أخلاقية وأمتن منها دينًا، فإذا تم تحليل هذا النظام بدقة وتبين أنه لا يختلف عن أى نظام سياسى متخلف فى السطوة والسيطرة والغشومة والظلم والاستبداد والتنكر لحقوق الإنسان وتنكب حقوق الله، إذا ثبت ذلك، احتج المتنطعون وفاسدو المنطق، واستاء المفسدون وأصحاب المصالح، تارة يقولون إن النقد الصحيح بحث عن النفايات والأوساخ، وتارة يقولون إنه لا ينبغى أن يحكم على نظام الخلافة بمعايير العصر الحديث، مع أنهم يدعون أنه نظام صالح لهذا العصر ولعصور قادمة ويزعمون أنه نظام خالٍ من أى سوء بعيدًا عن أى شائبة.

من أسوأ الأمور أن يختلط الفكر الدينى والتعبير الشرعى بالموروثات الشعبية «الفولكلور»

الكتاب الذى لا يقل خطورة عن كتب العشماوى الأخرى هو كتاب «حقيقة الحجاب وحجية الحديث»، وكان فى الأساس عبارة عن بحث كتبه فى العام ١٩٩٢ بطلب من إحدى الجمعيات النسائية، وعندما انتشر خبره بين المجتمعات الفكرية والثقافية نشره فى مجلة روزاليوسف ثم أصدره فى كتاب.

عندما خالطت السياسة الدين وداخلت الحزبية الشريعة حولتهما إلى أيديولوجيا مذهبية شمولية ديكتاتورية

يبنى العشماوى فكرته فى هذا الكتاب على أساس أنه من أسوأ الأمور أن يختلط الفكر الدينى والتعبير الشرعى بالموروثات الشعبية «الفولكلور» والمواضعات الاجتماعية «التقليديات» والعبارات الدارجة «الكليشهات»، لأن ذلك لا محالة يؤدى إلى خلط وفير واضطراب كبير، حيث يبدو الفكر الدينى كما لو كان موروثًا شعبيًا «فولكلور» أو يظهر الموروث الشعبى «الفولكلور» وكأنه هو المفهوم الدينى، كما أنه يؤدى إلى أن يلوح التعبير الشرعى وكأنه عبارات دارجة «كليشيهات»، أو تبين العبارات الدارجة «الكليشيهات» وكأنها تعبيرات شرعية، الأمر الذى تضطرب معه المفاهيم وتختلط الأقوال وتهتز القيم، فينحدر المجتمع إلى هوة سحيقة من الخيال والهذيان الذى لا يفرق بين الواقع والوهم، ولا يميز بين الحقيقة والادعاء.

ويملك العشماوى تفسيرًا لما جرى، يقول: عندما خالطت السياسة الدين وداخلت الحزبية الشريعة حولتهما إلى أيديولوجيا مذهبية شمولية ديكتاتورية ومعتقدية جامدة، وفى اتجاهها إلى الشمولية الديكتاتورية ولكى تحتوى على كل شىء وتتضمن أى عنصر وتمتد إلى كل منشط، فقد مزجت فكرها بالموروثات الشعبية، ونسجت سبلها بالمواضعات الاجتماعية، ودمجت نصوصها فى العبارات الدارجة، فاختلط الأمر على الناس واضطرب الحال عند الكثيرين وغم الوضع لدى الكل، ولم يعد من السهل أو من الممكن أن يحدث تمييز بين الفكر الدينى والموروث الشعبى، بين الوصايا الدينية والمواضعات الاجتماعية، وبين النص الدينى والعبارات الدارجة.

ويعتبر العشماوى أن مسألة الحجاب أظهر المسائل فى هذا الوضع، فقد اختلط فيها الفكر الدينى بالموروث الشعبى، وتداخلت فيها الوصايا الدينية بالمواضعات الاجتماعية، فاضطرب كثيرون فى أصل المسألة وحقيقتها، وذهبت جماعات إلى أن الحجاب فريضة إسلامية، بينما يرى آخرون أن الحجاب شعار سياسى.

استعرض العشماوى الآيات والأحاديث التى يدفع بها من يؤكدون فرضية الحجاب، ناقشها وفند سياقاتها وخلص من ذلك إلى الآتى:

أولًا: الحجاب يعنى وضع ساتر معين، وهو فى القرآن يتعلق بوضع ستر بين زوجات النبى وحدهن وبين المؤمنين، بحيث لا يرى المؤمن من يتحدث إليها من أمهات المؤمنين.

ثانيًا: الخمار كان وقت التنزيل عرفًا تضع النساء بمقتضاه أغطية على رءوسهن ويرسلنها وراء ظهورهن فتبدو صدورهن، ومن ثم نزل القرآن بتعديل هذا العرف بحيث تضرب المؤمنات بالخمار على جيوبهن ليخفين صدورهن العارية ويتميزن بذلك عن غير المؤمنات.

ثالثًا: إدناء الجلاليب كان أمرًا بقصد التمييز بين النساء المؤمنات الحرائر وبين الإماء منهن أو بين العفيفات وغير العفيفات، وإذا انتفت علة هذا التمييز لعدم وجود إماء فى الوقت الحاضر، فإنه لم يعد هناك محل لتطبيق الحكم.

رابعًا: حديث النبى، صلى الله عليه وسلم، عن الحجاب بالمفهوم الدارج من أحاديث الآحاد التى يسترشد ويستأنس بها، وهو أدنى إلى أن يكون أمرًا وقتيًا يتعلق بظروف العصر لتمييز المؤمنات عن غيرهن، أما الحكم الدائم فهو الاحتشام وعدم التبرج.

ويميل العشماوى من واقع بحثه إلى أن الحجاب دعوى سياسية، ويقدم بين يدى ذلك حجته.

فالحجاب بالمفهوم الدارج شعار سياسى وليس فرضًا دينيًا ورد على سبيل الجزم والقطع واليقين والدوام فى القرآن أو فى السنة النبوية، لقد فرضته جماعات الإسلام السياسى- أصلًا- لتميز بعض السيدات والفتيات المنطويات تحت لوائها من المسلمات وغير المسلمات، ثم تمسكت هذه الجماعات به كشعار لها، وأفرغت عليه صبغة دينية، كما تفعل بالنسبة للبس الرجال للجلباب أو الزى الهندى والباكستانى زعمًا بأنه زى إسلامى، وهذه الجماعات فى واقع الأمر تتمسك بالظواهر دون أن تتعلق بالجواهر، وتهتم بالتوافه من المسائل والهوامش من الأمور، ولا تنفذ إلى لب الحقائق وصميم الخلق وأصل الضمير، وقد سعت هذه الجماعات إلى فرض ما يسمى بالحجاب بالإكراه والإعنات على نساء وفتيات المجتمع كشارة تظهر بها انتشار نفوذها وامتداد نشاطها وازدياد أتباعها، دون الاهتمام بأن يعبر المظهر عن الجوهر، وأن تكون هذه الشارة معنى حقيقيًا للعفة والاحتشام وعدم التبرج.

وقد ساعدها على انتشار ما يسمى بالحجاب بعض عوامل منها عامل اقتصادى هو ارتفاع أسعار تجميل الشعر وتصفيفه، وازديادها على مستوى قدرة أغلب الناس، والدليل على أن للعامل الاقتصادى أثرًا فى انتشار ما يسمى بالحجاب، أن هذا العامل ذاته هو الذى يدفع كثيرًا من النساء والفتيات إلى العمل- فى الغالب- للحصول على موارد مالية أو لزيادة الأسرة مع أن جماعات الإسلام السياسى تدعى أن عمل المرأة حرام، فالعامل الاقتصادى- فى غالب الأحيان- هو الذى دفع المرأة إلى العمل رغم الزعم بتحريمه، وهو الذى دفع كثيرًا من النساء والفتيات إلى وضع غطاء للرأس وإن كان مزركشًا وخليعًا، كأنما الشعر وحده هو العورة لا بد أن تستر ثم تكون بعد ذلك غطاءً لأى تجاوز أى فجور.

على هامش الكتب المهمة التى ألفها العشماوى كانت له إسهامات فكرية عديدة، من بينها إمساكه بأصل شعار «الإسلام هو الحل»، حيث يرى أن هذا الشعار يرجع إلى عام ١٩٨٤ حين رشح الرئيس الأمريكى ريجان نفسه للمرة الثانية، والرئيس ريجان يمثل جانبًا محافظًا فى الولايات المتحدة، فى مواجهة الاتجاه الليبرالى الذى كان سائدًا فى الستينيات والسبعينيات فى الولايات المتحدة، فكان فى حملته الانتخابية يمسك بالكتاب المقدس.. الإنجيل، ويقول: هذا الكتاب هو الحل.

ويضيف العشماوى: كنت فى الولايات المتحدة وقتها ورأيت منافسه مونديل يقول له: سيادة الرئيس لا ينبغى أن نتلاعب بكتاب الدين، أنا ابن قس، ولا ينبغى أن تتكلم باسم الكنيسة، ولا ينبغى للكنيسة أن تتكلم باسمك، ومن هذا الوقت نشأ أن الكتاب هو الحل، وبعدها مباشرة ظهر عندنا شعار «الإسلام هو الحل»

يرى العشماوى أن الرئيس ريجان كان يستغل هذا الشعار سياسيًا أو فى معاركه الحزبية، ورأيه أن شعار الإسلام هو الحل شعار غامض بلا حلول أو برامج، وقد رفعه تيار الإسلام السياسى فى مصر لوصم أى شخص بالكفر، رغم أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، يقول: من كفر مؤمنًا فهو كافر، فلا يجوز لمؤمن أن يكفر مؤمنًا، ولكن أعضاء التيار الدينى السياسى خرجوا بقرار من عام ١٩٣٧ بأنهم جماعة المسلمين وليسوا جماعة من المسلمين، فترتب على ذلك أن كل من يخرج عنهم يعتبر كافرًا، ودخل المسلمون بسبب ذلك فى دوامة الكفر التى لا تنتهى وأصبحت الجماعات المنشقة عنهم متهمة بالكفر.

وحتى يدلل العشماوى على ما يقوله، يتذكر أن صديقًا قاضيًا له كان معتقلًا معهم فى أحداث سبتمبر ١٩٨١ قال له حين خرج من المعتقل: أنتم لديكم حق.. لقد رفضوا الصلاة وراء عمر التلمسانى، وقلت لأحدهم: أغلق الشباك، فقال لى: لقد كفرت، وكل مجموعة منهم تتهم الأخرى بالكفر، وكانت صلاة العصر تبدأ من أذان العصر حتى أذان المغرب، وكل مجموعة تصلى وحدها، وترفض أن تصلى وراء أى مجموعة أخرى.

ويؤكد العشماوى أن بداية الاتهام بالكفر تؤدى إلى توالى الاتهامات بالكفر إلى أن يصبح المجتمع كله يتهم بعضه بالكفر، فى حين أن الحرية تنشئ حرية إلى أن يصبح المجتمع كله حرًا.

ويقول: فى اعتقادى أنه لا يملك مؤمن أو مسلم أن يتهم إنسانًا آخر بالكفر، فإذا اتهم شخص بالكفر فهو ليس أفضل من على بن أبى طالب الذى اتهم من قبل الخوارج بالكفر، وما دام أن هذا هو منهج الخوارج فكلنا مثل على بن أبى طالب معرضون لأن نتهم بالكفر لمجرد نزاع سياسى أو حزبى.

ويقول: رأيى أن استخدام الاسلام كشعار شىء ضار جدًا بالإسلام، فضلًا عن أنه يفرغ الإسلام من مضمونه الحقيقى ويغيب العقل الإسلامى، لأن العقل الإسلامى لا يعمل إلا من خلال المنطق والعلم والمنهج والتفكير السليم، أما إذا أطلق كشعار فهذا الشعار سوف يفرغ العقل من العلمية أو العملية المنطقية أو الأساليب المنهحية فى التفكير، ثم إن رفع الشعارات مثل «الإسلام دين ودولة» أو «الإسلام هو الحل» هذه الشعارات تسىء إلى الإسلام أكثر مما تفيد ولا تقدم حلًا.

لا يغلق العشماوى الباب تمامًا، فهو يتحرك من أرضية إيمانية، ولذلك يقول: نوافق على أن الاسلام هو الحل من الناحية الأخلاقية، لكن لا توجد برامج قدمت لحل المشاكل الاقتصادية ولحل المشاكل الإسكانية، وحل المشاكل السياسية، فمثلًا ما هو موقف الإسلام السياسى من معاهدة السلام، هم لم يوضحوا هذا، هل يريدون إلغاءها ويعلنون الحرب على إسرائيل؟، هذه مسألة أخرى، مثلًا ما موقفهم من مشكلة الإسكان، لقد نشروا فى جريدة الأهرام أن عقود الإيجار وتحديد الأجر مخالف للإسلام، وهذا الحل يلقى بآلاف الأسر إلى عرض الطريق.. هل يوافقون على ذلك؟، ومثلًا ما رأيهم فى الاقتصاد؟ هل نأخذ بالرأسمالية أم نأخذ بالاشتراكية أم نأخذ بالاقتصاد الموجه أو الرأسمالية الموجهة، أم نأخذ بالاشتراكية العادلة أم الاشتراكية الإنسانية مثلًا، وما البرامج التى تقترح فى هذا الصدد؟

كان العشماوى يقظًا لما يحدث على الأرض فى مصر، وهذه اليقظة قادته إلى أن يرى أنه كان هناك تياران هما تيار الإسلام السياسى وتيار الإسلام المستنير.

تيار الإسلام السياسى يرى أن الإسلام عقوبة على حين يرى الإسلام المستنير أن الإسلام عدالة.

التيار السياسى الإسلامى يرى أن الإسلام عقوبة لأنه من خلال العقوبات سوف يعلقون خصومهم على المشانق ولا يعترفون بالعدالة، لأن العدالة تقتضى مناهج وتطبيقات جادة وعملًا وثقافة ووقتًا طويلًا، ولكن من السهل إيجاد عقوبات، وبعد فترة قليلة تسقط العقوبات فى أيديهم ثم بهم يعدمون كل خصومهم، وتصبح هذه العقوبات سيفًا مسلطًا على رقاب الجميع.

ويعلق العشماوى على ملاحظته بقوله: فيما يقوله هؤلاء تشويه للإسلام، فالإسلام للأسف الشديد لا يظهر أمام العالم إلا إذا ظهر من خلال العدالة.

لم يرفض العشماوى التطرف من باب فكرى فقط، فقد كان يرى أثره المدمر، يقول: من قبيل التجاوز، فهو ليس تطرفًا دينيًا، وإنما هو تطرف فى التدين أو تطرف فى فهم فكرة الدين، فكرة ثم يحدث تطرف فيها ومغالاة، وهذا التطرف خطير جدًا على الدولة من كل ناحية، فهو أولًا يبدد طاقات الشعب المصرى لأن التطرف أدخلنا فى مسائل ومشاكل جانبية وهامشية فى الوقت الذى يتجه فيه العالم اليوم نحو النهضة العظيمة ويبحث عن أسباب التقدم ودواعى الارتقاء بينما نحن فى مصر ندخل فى متاهات خاصة بالتطرف، وبعد أن كانت جماعات التطرف ٥٦ جماعة أصبحنا الآن أكثر من ٧٠ جماعة، وأصبح توحدها مستحيلًا.

ويحدد العشماوى رؤيته فيقول: جماعات الاسلام السياسى تبدد طاقات المجتمع وتبدد طاقات الشرطة، وبدلًا من أن توجه الشرطة طاقاتها إلى محاربة الجريمة والمخدرات، أصبحت توجه جزءًا كبيرًا من جهودها لمواجهة التطرف والإسلام السياسى، ثم إن ذلك قد يظهر الشرطة إما فى صورة العاجز وإما فى صورة المعتدى، وليس فى صالح أى دولة أن تظهر جهازها الأمنى فى صورة الجهاز العدوانى، ومن الناحية الاقتصادية فالتطرف مدمر، فقد أوجد شركات توظيف الأموال التى ظللنا من خلالها نستمع على مدى ٧ سنوات، إلى أنه لا ربا ولا ريبة وأن الفائدة حرام، جهاز دعائى يشترى كل الأقلام والأصوات، دون أن يبين ما المقصود بالربا والفائدة، وانتهى الأمر إلى أن ثروة كل البلد دخلت شركات توظيف الأموال، وهى إما أن تبددها فى الإعلانات والرشاوى وإما أن تودعها فى الخارج، وقد سمعنا أن مجموع ما حصلت عليه شركات توظيف الأموال ١٢ مليار دولار، وفى قول آخر ١٨ مليار دولار، وفى قول ثالث ٢٤ مليار دولار، أيًا كان الأمر فإن ديون مصر ٤٠ مليار دولار، أى أن هذه الأموال كان تسدد ديون مصر لو أنها أودعت وحصلنا على أرباحها، إذن فالتطرف من الناحية الاقتصادية عملية تدميرية.

وعندما ظهر ما أطلقنا عليهم الدعاة الجدد رآهم العشماوى بنظرة خاصة، يقول عنهم: الدعاة المحدثون هؤلاء أساسًا ليسوا دعاة إنما هم مهيجون مثلهم فى ذلك مثل المهيجين السياسيين ومثل الفوضويين أو العدميين فى أوروبا، وقد ظهروا عندنا لأن الصبغة الدينية انحرفت منذ عام ١٩٦٧ عندما قال عبدالناصر: الشعب يطالب بالعودة إلى الدين وأنا معه، وبعدها تكونت فرق من الدعاة تطوف بالجيش حتى تقنعه بأن الهزيمة قدر من عند الله، إذن هى هزيمة من عند الله مكتوبة ونحن موعودون بالنصر، بدأ عبدالناصر يستعمل الغيب السلبى الذى يلغى العقل، ومنذ أوائل السبعينيات ووصول السادات إلى الحكم استخدم نفس الطريقة لمواجهة المعارضة من الماركسيين والناصريين، ولهذا لجأ إلى الإسلام السياسى، وهو حزب نازى لا يسمح بشىء ضده، فهل معقول مثلًا- كما يقولون- بأن أحداث سبتمبر تنبأت بها سورة التوبة، وفى المقابل لا يتصدى لهم أحد من المسلمين، إنها الخرافات.

وينقض العشماوى على الدعاة الجدد فيقول عنهم: هؤلاء المهيجون ينشغلون بحاجة واحدة «عذاب القبر والثعبان الأقرع»، وعندما يقال هذا فى ظروف فشل أو إحباط أو موت، وكلنا محبطون، ينبغى أن نقول إن هذه ثقافة الرعب، فى حين أن كلمة الرحمة واردة بالقرآن «٧١» مرة، ومن أسماء الله الحسنى الرحمن والرحيم، إنهم يتحدثون بفقه الفزع، فقه الرعب، لأن العقوبة تواجه جرمًا، والجرم هنا غير موجود فبدلًا من أن يقولوا ربنا رحيم وينظر إلى قلوبكم وما إلى ذلك يفزعون الناس، وسأضرب مثلًا فى المقابل «داليدا» المطربة الفرنسية المصرية الأصل عندما انتحرت منذ سنوات فى باريس قال أحد القساوسة الفرنسيين: رغم أن الكنيسة تحرم الصلاة على من ينتحر إلا أننا سنصلى عليها لأن الله هو الرحمة، هذا قد حدث فى مقابل أن هناك بيننا من رفض الصلاة على محمد عبدالوهاب ونزار قبانى.

لم يواجه العشماوى كيدًا من خصومه فقط، ولكن جرى أن من يعملون معه فى نفس الخندق كانوا يحسدون على ما وصل إليه وحققه، وهذه واقعة أعتقد أننا لا يمكن أن نتجاهلها ونحن نتحدث عن مشروع العشماوى التجديدى.

فى جريدة الأهالى وفى عدد ١١ مارس ١٩٩٢. نشر حسين أحمد أمين مقالًا سجل فيه حوارًا بينه وبين فرج فودة على خلفية أخبار مصادرة كتب العشماوى من معرض الكتاب هذا العام، وجاء على النحو التالى:

فودة: طبعًا سمعت الخبر يا أستاذ حسين.

حسين: أى خبر؟

فودة: خبر مصادرة خمسة كتب للمستشار سعيد العشماوى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب.

حسين: نعم.. آلمنى الأمر وأحزننى أشد الحزن.

فودة: ألمك وأحزنك؟ اسمح لى أن أسالك على من أحزنك الخبر؟

حسين: على المستشار العشماوى بطبيعة الحال.

فودة: على المستشار العشماوى؟ أستاذى الكبير، ارفع سماعة تليفونك واتصل بدار سينا للنشر لتسألها عن حجم مبيعاتها من الكتب الخمسة منذ أذيع خبر مصادرتها، فى بحر ثلاثة أيام يا صديقى بيعت سبعة آلاف نسخة من كتاب «معالم الإسلام» وخمسة آلاف نسخة من كتاب «أصول الشريعة» وستة عشر ألف نسخة من كتاب «الخلافة الإسلامية» وهلم جرا، كم نسخة بيعت من كتابك «الإمام» حتى الآن؟

حسين: ثلاثة آلاف.

فودة: اتفرج يا سيدى، وأنا لم أبع من كتابى «الحقيقة الغائبة» غير ألفى نسخة.. كم يدفع ناشرك مقابل إعلان صغير عن كتاب لك فى الأهرام والأخبار؟

حسين: ستمائة جنيه على أقل تقدير.

فودة: والمستشار سعيد العشماوى تتهافت الصحف والمجلات اليوم على نشر الأحاديث معه والمقالات له عن قرار مصادرة كتبه، على ثلاث صفحات أو أربع ومع صورة كبيرة له، دون أن يدفع شيئًا، بل ربما دفعت هذه الصحف والمجلات له المكافآت عن هذه الأحاديث والمقالات، لقد كان جمهور السينما عندنا وقت صباى يهتف بالبطل حين يراه يُقبل البطلة، أيوه يا عم تبوس وتاخد فلوس، كذلك العشماوى ينشر الإعلانات الضخمة عن كتبه ويتقاضى عنها مكافأة، ارفع سماعة تليفونك واتصل به هو نفسه لتدرك مدى تهلله وسعادته بهذه الهبة التى نزلت عليه من السماء فى صورة قرار بمصادرة كتبه، وقد كان الرجل فى جميع أحاديثه مع الصحف من الدهاء والمكر وكأنما أضير من جرائه ضررًا بالغًا، بل وهدد برفع قضية على مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.

حسين: أجاد أنت؟ تقول إنه سعيد بما حدث؟

فودة: كلمه أنت.. أليس صديقك؟ دار سينا يا أستاذى بعد أن نفدت نسخ كتبه تستعين بثلاث مطابع فى آن واحد لإعادة طبع الكتب، والمطابع تعمل ليل نهار كى توفرها فى السوق فى ظرف أسبوع واحد لمواجهة الطلب المتزايد عليها.

حسين: هذا خبر سار حقًا.

فوده: سار حقًا.. اسمح لى أن أسألك.. سار بالنسبة لمن؟

حسين: العشماوى بطبيعة الحال.

فوده: للعشماوى؟ وماذا عنى وعنك يا أستاذ حسين؟ وماذا عن كتبى وكتبك؟ لماذا لم يأمر مجمع البحوث الإسلامية فى الأزهر بمصادرتها هى أيضًا رغم أنها تحوى من الأفكار ما هو أخطر ألف مرة مما ورد فى كتب العشماوى؟ «دليل المسلم الحزين» مثلًا، أو «الإسلام فى عالم متغير» أو «قبل السقوط» أو «نكون أو لا نكون» هل هذه الكتب فى رأيك أقل خطرًا من كتب المستشار العشماوى، أم هى فى رأى الأزهر لا غبار عليها من الناحية الدينية ككتب الشيخ الغزالى أو الشيخ القرضاوى؟

حسين: الحقيقة أننى..

فوده: يا أستاذى الفاضل.. ليس الأمر كما تظن، بل أكاد أجزم الآن بأن العشماوى لا بد قد دفع مبلغًا لجهة ما كى توصى مجمع البحوث الإسلامية بمصادرة كتبه، من المحال أن تجد تفسيرًا لما حدث غير هذا التفسير.

حسين: ألا يمكن أن يكون أعضاء مجمع البحوث قد أصدروا قرار المصادرة متطوعين مشكورين غير مأجورين، من تلقاء أنفسهم ودون سابق اتصال من جانب العشماوى معهم؟

فودة: لا يا أستاذنا الكبير، وإلا فلماذا لم يصادروا أيضًا كتب فرج فودة وحسين أمين؟ جتنا نيلة فى حظنا الهباب، الحقيقة أننى قد بدأت أغضب من العشماوى، كان من واجبه ونحن الثلاثة نجاهد فى سبيل قضية واحدة ومن خندق واحد أن يستشيرنا قبل إقدامه على الاتصال بمجمع البحوث، أو أن يلفت على الأقل نظر المجمع إلى كتبنا نحن أيضًا باعتبارها جديرة مثل كتبه بالمصادرة، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون كل واحد يالله نفسى وبس.

حسين: لا يا دكتور فرج.. الأرجح فى رأيى هو إما أن أعضاء المجمع لم يقرأوا كتبنا نحن وقرأوا كتب العشماوى، فأمروا بمصادرتها، وإما أنهم قرأوا كتبنا ووجدوها سليمة لا خطر منها.

فودة: سليمة لا خطر منها؟ سيدى الجليل ما كتبه على عبدالرازق فى «الإسلام وأصول الحكم» أو طه حسين فى «الشعر الجاهلى» لا يمكن أن يقارن خطره بخطر فقرة واحدة من كتبى أو كتبك، كيف يمكن إذن للمجمع أن يجرؤ ويعتبرها سليمة لا خطر منها؟ أما عن احتمال أن يكون أعضاء المجمع غافلين عنا وجاهلين بكتبنا، فما علينا إلا أن ننبههم إليها.

حسين: كيف؟

فودة: بالكتابة إليهم، بتحريض أصدقاء لنا على تقديم الشكاوى من أفكارنا أو بأن نطلب نحن مقابلة شيخ الأزهر أو رئيس المجمع نفسه لتوضيح الأمور ووضعها فى نصابها، وتنبيهما إلى أن فى كتبنا خطرًا على المجتمع الإسلامى، لا يمكن السكوت عليه، سليمة لا خطر منها.. يا دى الفضيحة، هذه إهانة.. إهانة يعاقب عليها القانون، كيف يمكن أن أرى وجهى للناس ومجمع البحوث الإسلامية يعتبر كتبى سليمة لا خطر منها؟ ما جدواها إذن؟ وما جدوى تعبى فى كتابتها.. جتنا نيلة فى حظنا الهباب.

عندما قرأت هذا الحوار اعتقدت أنه ساخر وهزلى، فقد كان حسين أحمد أمين من بين كتابنا الساخرين الكبار، وله فى ذلك كتابات مهمة، مثل كتابه «رسالة من تحت الماء»، لكن ما حدث بعد ذلك أكد لى أن الحوار بينهما كان جادًا، فقد أعاد حسين نشر هذه المحادثة فى جريدة الجيل ٢٨ فبراير ١٩٩٩ وعلق عليها بقوله: استشاط العشماوى غضبًا- على ما سمعت- من مقالى هذا، وحين قابلت فرج فودة يوم ٢ مايو ١٩٩٢ فى الملتقى الفكرى الثالث للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، رأيت فى وجهه لأول مرة منذ تعرفى به دلائل استياء لا أحسب أنه كان حقيقيًا، بقدر ما أنسبه إلى تأثير حديث للعشماوى معه، غير أنى سرعان ما أفلحت خلال دقائق فى تبديد هذا الاستياء الذى أعلم أنه لا يتفق مع طيبة قلبه وتقبله السمح للدعابة.

قد لا يكون لهذا الحديث أثر، فقد يكون- على اعتبار حدوثه- من لغو المحادثات التليفونية التى كثيرًا ما تجرى بين المفكرين، لكن على فرض أن فرج فودة تورط فيه، فهو يعكس الأثر الكبير الذى كان يحدثه محمد سعيد العشماوى ليس لدى معارضيه فقط، ولكن لدى مؤيديه ومحبيه أيضًا.