ترميم العقل الدينى.. كيف أضعنا زكى نجيب محمود من بين أيدينا؟

- طوال فترة الأربعينيات والخمسينيات وبعض من الستينيات تبنى زكى نجيب محمود الدعوة إلى تغيير سلم القيم إلى النمط الأوروبى

- تفكيره فى المزج بين الثقافة العربية والثقافة الغربية بدأ فى عام 1956 ثم صاغ الفكرة فى عام 1960، وذلك فى كتابه «الشرق الفنان»

- زكى نجيب محمود كان يحاول تجديد الفكر العربى والبحث عن أفضل الصيغ أو الحلول المناسبة

كنت وقتها فى الصف الثانى الإعدادى، عندما وجدت الزملاء فى الصف الثالث يشكون من أنهم من العام المقبل لن يدخلوا مدرسة «إمام ناصف الثانوية» بمدينة الزرقا، فقد تقرر أن يدخلوا المدرسة الثانوية فى قرية ميت الخولى عبدالله، واسمها مدرسة «زكى نجيب محمود الثانوية».

كان الاعتراض لأن «إمام ناصف» فى المركز، بينما «زكى نجيب محمود» فى قرية، صحيح أنها قرية كبيرة وغنية، لكنها فى النهاية قرية مثل قرى الزعاترة وشرمساح وكفر تقى، قرانا التى كان يلتحق أبناؤها بـ«إمام ناصف» فإذا بهم يُحكم عليهم أن يذهبوا إلى «زكى نجيب» رغمًا عنهم.

كانت هذه أول مرة أسمع فيها اسمه، كل ما عرفناه عنه أنه من مواليد ميت الخولى، وتكريمًا له أطلقوا اسمه على المدرسة الثانوية بها.

لكن لماذا يستحق التكريم؟

ولماذا يطلقون اسمه على مدرسة؟

استغرقت الإجابة عن هذه الأسئلة سنواتٍ طويلة، حتى عرفت لماذا يستحق التكريم، ولماذا كان اسمه تشريفًا للمدرسة وليس العكس؟ لم ألتحق بمدرسته، ففى العام الذى دخلنا فيه الثانوية عدنا مرة أخرى إلى «إمام ناصف» بعد أن أصبح دخول «زكى نجيب محمود» اختياريًا، وذلك بسبب شكاوى أولياء الأمور.

فى الجامعة سمعت اسمه، عندما كنت أتحدث مع الدكتور محمود خليل، الذى كان يحكى عنه كثيرًا.

قال لىّ إنه بعد سنوات من صدور كتابه «مجتمع جديد أو الكارثة»، صدرت طبعته الأولى فى العام 1983، سأله: بعد كل هذا السنوات هل أصبحنا مجتمعًا جديدًا.. أم أننا أمام الكارثة؟

فرد عليه زكى بإجابة قاطعة: الكارثة طبعًا.

اقتربت من عالم زكى نجيب محمود بهدوء ورفق ودون تعجل.

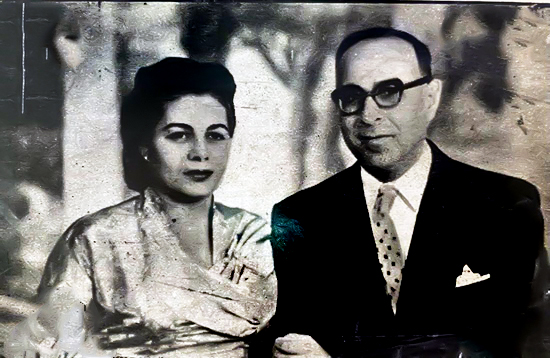

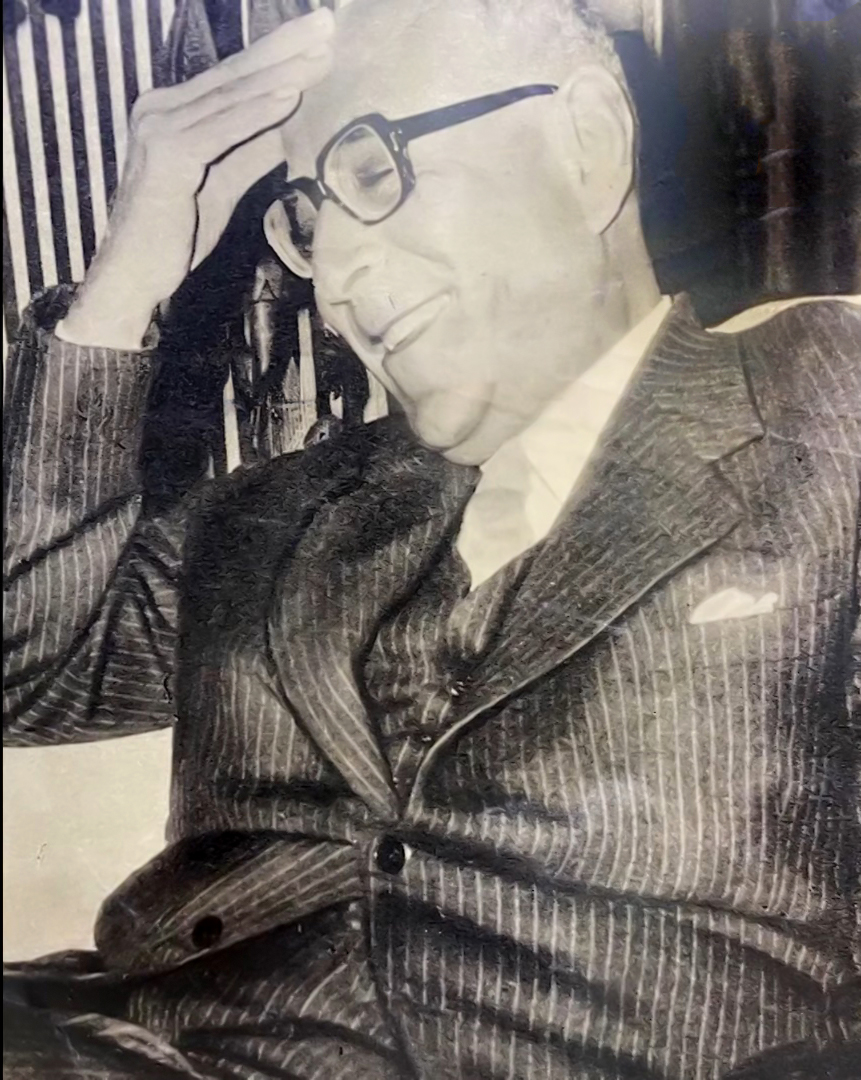

لم يسعدنى زمانى أن أجلس معه أو أستمع منه، فقد مات فى العام ١٩٩٣ وهو العام الذى جئت فيه إلى القاهرة لألتحق بكلية الإعلام، دخلت الكلية فى شهر أكتوبر وتوفى هو فى شهر سبتمبر، تحديدًا يوم ١١، بعد أن طاف الحياة شرقًا وغربًا طوال ٨٨ عامًا بدأها فى العام ١٩٠٥.

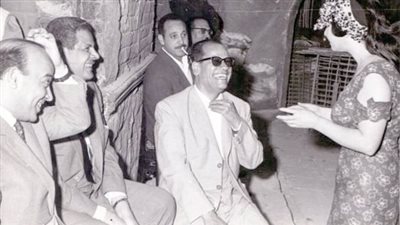

وقد تعجب عندما أخبرك بأن الكاتب الساخر محمود السعدنى كان أحد مفاتيحى لدخول عالم زكى نجيب محمود الواسع.

بعد أيام من وفاته كتب السعدنى عنه مقالًا قصيرًا ودقيقًا فى زاويته «أما بعد» فى أخبار اليوم، قال عنه فيه إن الظروف وحدها التى جمعته بالدكتور زكى نجيب محمود، فهو لم يحاول الاقتراب منه فى أى وقت، لأنه- كما يقول- تصوره فيلسوفًا من إياهم، يخشى دنيا البشر ويتحاشاها، وينظر إلى الناس بعين نصف مغلقة، وعين نصف مفتوحة.

زكى نجيب محمود لم يعتزل مشاكل مصر ولم ينفصل عن متاعب المصريين

وصف السعدنى لقاءه الأول بزكى نجيب محمود، يقول: عندما ذهبت لزيارته فى الشقة التى كان يستأجرها فى نفس العمارة التى كنت أسكن بها فى لندن، كانت المفاجأة أننى اكتشفت فيلسوفًا ابن بلد إن صح هذا التعبير، وهو قارئ ممتاز لكل ما تجود به المطابع من كتب، وناقد ممتاز يعرف الفرق بين الكاتب الذى يكتب بصورته والكاتب الذى يكتب بقلمه، ويميز بين الصوت العالى والصوت الطبيعى الذى هو من صنع الله، وبقدر ما كان عظيمًا كان متواضعًا.

ويلخص السعدنى رأيه فى الفيلسوف الكبير بقوله: والعجيب أنه لم يعتزل مشاكل مصر، ولم ينفصل عن متاعب المصريين، صحيح أنه كان يعيش فى برج، ولكن برجه لم يكن من العاج، وإنما من ورق السيلوفان، ولذلك كان يضج من الألم لصرخات المعذبين، ويبكى دمًا عندما يتعرض شعبه لمحنة أو تنزل به كارثة، ولكنه كان يحارب معاركه بأسلوبه وبطريقته، وهى طريقة غير مباشرة، ولكنها بالتأكيد أكثر تأثيرًا فى المدى البعيد.

كان السعدنى كاتبًا صعلوكًا علمته الحياة أكثر مما علمته الكتب، ولذلك عندما يقول: حظ العبدلله العاثر أننى لم أقترب منه ولم أتعرف عليه إلا فى سنواته الأخيرة، وبالرغم من ذلك فقد استفدت من معرفتى القصيرة به أضعاف أضعاف ما استفدته من غيره فى عشرات السنين، فإنه يضع أيدينا على القيمة العليا لزكى نجيب محمود، فلم يكن فيلسوفًا أسيرًا للكتب والأوراق، ولكنه كان فيلسوفًا عرف الناس فقرر أن يضع فلسفته فى خدمتهم.

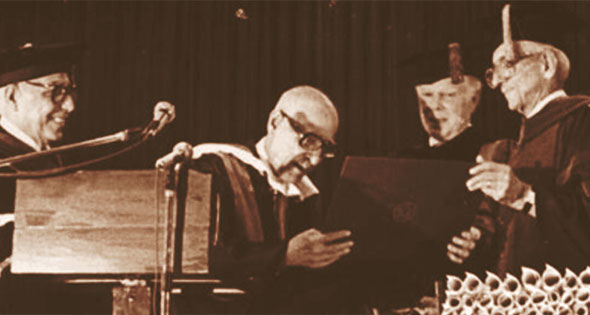

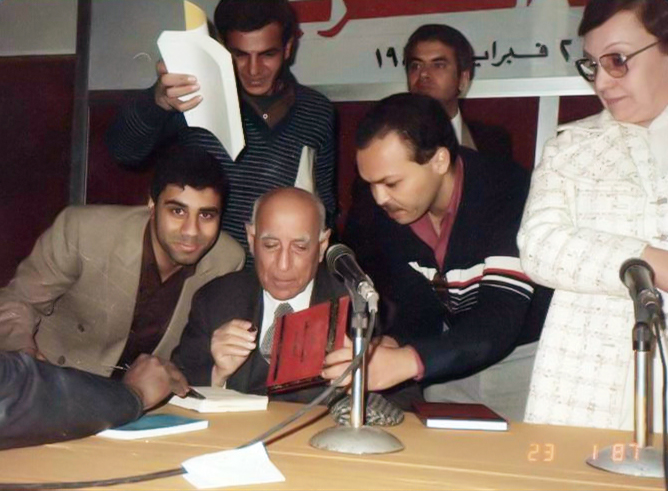

عاش زكى نجيب محمود حياة حافلة بالأحداث والتحصيل العلمى والنظريات الفلسفية والمعارك والكتب والدراسات والأبحاث والمحاضرات والمقالات والتلاميذ.

من بدايات حياته له اتصال بكبار المثقفين والمفكرين، وهو ما جعله محظوظًا بهم.

فى العام ١٩٣٢، وكان قد وصل إلى عامه السابع والعشرين، بدأ يكتب مقالات منتظمة ذات طابع فلسفى فى مجلة «الرسالة» التى أصدرها أحمد حسن الزيات، ومن خلال هذه المجلة تعرف على المفكر الكبير أحمد أمين الذى ضمه إلى لجنة التأليف والترجمة والنشر التى أسسها وكان يرأسها، ولكفاءته طلب منه أن يشترك معه فى تأليف مجموعة من الكتب هى «قصة الفلسفة اليونانية» و«قصة الفلسفة الحديثة» و«قصة الأدب فى العالم»، وعندما أصدر أحمد أمين مجلة «الثقافة» أصبح زكى واحدًا من كتّابها ضمن عدد كبير من الكتّاب والمفكرين.

لم يكن زكى نجيب محمود مجرد مشارك لأحمد أمين فى تأليف كتبه الثلاثة، بل كان فى الغالب هو من كتبها، قال ذلك لأنيس منصور الذى أشار إلى الأمر فى أحد مقالاته.

وعن ذلك يقول حسين أحمد أمين فى مقاله «ذكريات عن زكى نجيب محمود» الذى نشره بجريدة القاهرة فى ١٤ أكتوبر ٢٠٠٣: كنت قد غضبت فى فترة ما من تصريحات تفوه بها فى مجالسه الخاصة، ثم نشرها أنيس منصور فى عموده اليومى بصحيفة الأهرام مؤداها أن أحمد أمين لم يشترك إلا بالقليل القليل فى تأليف كتب «قصة الفلسفة اليونانية» و«قصة الفلسفة الحديثة» و«قصة الأدب فى العالم»، وأنه المؤلف الوحيد لها فى واقع الأمر، وإن كان قد رأى وقتها استغلال شهرة أبى بوضع اسميهما جنبًا إلى جنب على الغلاف.

قرر حسين أحمد أمين أن ينتقم من زكى نجيب محمود، يقول معقبًا على ما قاله: وكنت أحيانًا أقرأ مقالات له من مقالاته الأسبوعية الطويلة فى الأهرام، التى أصبح فى سنواته الأخيرة أحد كتّابها الرئيسيين، غير أننى لم أكن أستسيغها، وكنت أراه فيها يتكلف الإنتاج، وأعجب إذ أرى شهرته تتزايد وتتضخم مع أفول فكره، وإذ أسمع وأقرأ نعت الناس له بالفيلسوف الكبير، وهو الذى لم يسهم فى مجال الفلسفة بغير الترجمة وشرح أفكار الغير، غير أن التدهور المتفاقم فى الحياة الفكرية المصرية هو الذى أهله لتلك المكانة البارزة، كذلك لم تنل كتبه فى الستينيات مثل «قصة نفس» و«قصة عقل» و«فلسفة وفن» أى حظوة عندى أو عند أخى جلال، حتى بتنا نفسر إعجابنا بكتاباته ونحن صبية، بأننا كنا وقتها مجرد صبية.

لم يكن حسين أحمد أمين دقيقًا ولا موضوعيًا فى نقده أو توصيفه لزكى نجيب محمود، وأغلب الظن عندى أنه كتب ما كتبه- متخليًا عن موضوعيته المعروفة عنه- انتقامًا لأبيه وسيرته العلمية.

لم يرتبط زكى نجيب محمود بأحمد أمين فقط، ولكنه كان شبه ملتصق بالعقاد، فى الكتاب التذكارى «زكى نجيب محمود مفكرًا عربيًا ورائدًا للاتجاه العلمى التنويرى»، الذى أشرف على إعداده الدكتور عاطف العراقى، يقول: لقد أدركت من خلال الدروس التى تعلمتها منه أهمية الاستفادة من الندوات الفكرية وعلى رأسها ندوة عباس العقاد، خاصة أننى أعلم مقدار الحب الذى يكنه زكى نجيب للعقاد.

فى تصديره للكتاب يضع العراقى أيدينا على قيمة زكى نجيب محمود.

يقول: إن الدور الرائد والحيوى الذى أداه زكى نجيب محمود لا يقل بأى حال من الأحوال عن أى دور قام بأدائه أعظم المفكرين العمالقة فى أمتنا العربية قديمها وحديثها، وإن أى كلمة أو عبارة يقولها ستظل محفورة فى عقل ووجدان شعوب العالم أجمعه، شرقًا وغربًا، فإذا نطق فقد نطق الحكيم، وإذا كتب فإن كتاباته تعد تعبيرًا عن منارة الفكرة، عن الشعلة الخالدة، شعلة العقل الذى يعد أعظم الأشياء قسمة بين البشر.

ويضيف العراقى: لهذا كله لم يكن غريبًا أن يلتف ملايين القراء حوله، وأن تكون كتاباته وأحاديثه مثار مناقشات وتعليقات لا حصر لها، لأنها كتابات حية وليست ميتة، كتابات تعد فتحًا عظيمًا لآلاف الأفكار والآراء، وكتابات هى ثمرة للعقل الثاقب، العقل العملاق، العقل الذى من النادر أن تجد له مثيلًا، كما تعد كتاباته ثمرة لاطلاعه الواسع الغزير، ثمرة لاعتقاده بأن الفكر يجب أن يكون قضية الإنسان الرئيسية وجوهر حياته.

كانت لزكى نجيب محمود وجوه كثيرة، اكتسبها ربما من كثرة تحولاته الفكرية، لكن الوجه الذى يهمنى هنا هو وجه المجدد من بين هذه الوجوه.

أمسك كثيرون بوجه المجدد عند زكى نجيب محمود.

يقول العراقى: المجدد لا يكون متابعًا للآخرين ولا عالة عليهم، مثله فى ذلك مثل من يريد الحصول على ثمرة من الثمار، فإنه يحدد مكانها ويصعد بنفسه لاقتطافها من فوق الشجرة، أما المقلد فإنه يكون متابعًا وعالة على الآخرين، يحصل على الثمرة من تحت الشجرة اعتمادًا على أن أفرادًا آخرين سبقوه ووضعوا تحت يديه تلك الثمرة.

ويعتبر تلاميذ زكى نجيب محمود أن أستاذهم مجدد لأنه سار فوق الصخور والأشواك يمهد الطريق للآخرين، فقد كان فكره معبرًا عن روح العصر وتياره الأصيل، يتبلور حول قضية التجديد التى كانت تعبيرًا عن تيار العصر وروح الحضارة.

يمكننا أن نقسم حياة زكى نجيب محمود إلى ثلاث مراحل رئيسية، تصل بنا إلى فلسفته الكبرى فى التجديد.

المرحلة الأولى يمكن أن نطلق عليها مرحلة النقد الاجتماعى.

انشغل زكى نجيب محمود خلال هذه الفترة بكتابة المقالات الفلسفية فى المجلات الفكرية «الرسالة» و«الثقافة»، وشارك فى تأليف الكتب مع أحمد أمين، فقد كان هدفه من تقديم نماذج من الفلسفة القديمة والحديثة والآداب العالمية تنويريًا، ليعرف الناس فى مصر ما وصل إليه الغرب، من زاوية انتقاد الأوضاع الاجتماعية المتمكنة من المجتمع المصرى.

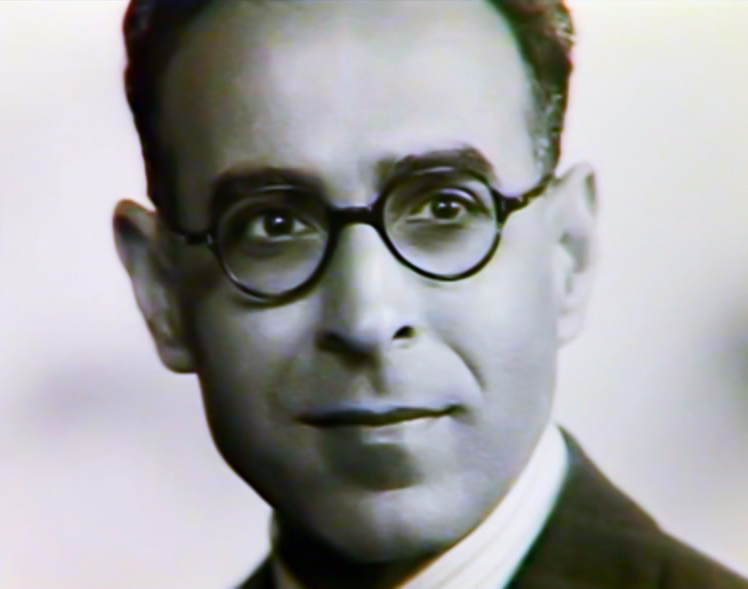

كان أول مقال كتبه زكى نجيب محمود فى العام ١٩٢٨ عن أبى بكر الصديق ونشره قبل تخرجه فى مدرسة المعلمين التى حصل منها على ليسانس الآداب والتربية، ونشره فى مجلة المعلمين العليا.

وفى العام ١٩٣٣ بدأ نشر المقالات فى مجلتى الرسالة والثقافة، وكتب فيهما مقالات عن ديكارت واسبينوزا وهيجل وسبنسر وبرجسون، هذا غير مقالاته عن الثقافة العربية مثل مقال «شرح قصيدة» عينية ابن سينا، فى العام ١٩٣٧، ومقال «درس فى التصوف» فى عام ١٩٤١، بالإضافة إلى ترجمة بعض محاورات أفلاطون.

كانت لديه فلسفة فى كتابة المقالات، يقول عنها فى مقدمة كتابه «جنة العبيط»: رأيت فى المقالة الأدبية رأيًا أخالف به الذائع الشائع فى أدبنا، وأوافق فيه رجال الأدب فى الغرب.

ويناشد قارئه فى مقدمة كتابه بقوله: ناشدتك الله لا تحكم على قيمة هذا الكتاب بقيمة كاتبه، إن كاتبه ليرجو أن يكبر فى عينيك بهذا الكتاب، وناشدتك الله لا تحكم على هذا الكتاب بعدد صفحاته، إن صاحبه ليأمل أن يشق فى المقالة الأدبية طريقًا جديدًا بهذه الصفحات، وناشدتك الله لا تحكم على هذا الكتاب بمعيار قادة الأدب فى بلادنا، إنما نشرت الكتاب أناهض به أولئك القادة، فكأنما بهذا الكتاب أقول من هنا الطريق يا سادة لا من هناك.

صدر كتاب «جنة العبيط» فى العام ١٩٤٧، وهو العام الذى يمكننا التعامل معه على أنه العام الذى انتهت فيه مرحلته الأولى، وبدأت مرحلته الفكرية الثانية.

كان زكى نجيب محمود مجددًا فى كتابة المقالات.

فى مقاله الأول بالكتاب «أدب المقالة»، يقول: سمعت أديبًا كبيرًا يسأل أديبًا كبيرًا مرة فيقول: هل قرأت مقالى فى هلال هذا الشهر؟ فأجابه: أن نعم، فسأله: وماذا ترى فيه؟ هل ترانى أهملت نقطة من نقط الموضوع؟ فأجابه قائلًا: العفو، وهل مثلك من يهمل فى مقالة يكتبها شاردة أو واردة؟

ويعلق زكى: هذه هى المقالة عند قادة الأدب، أن تكون موضوعًا إنشائيًا مدرسيًا، كل فضله أن يكون جميل اللفظ واسع النظر، فالفرق بين مقالة الأديب وموضوع التلميذ فرق فى الكم لا فى الكيف، فلله درّك يا معلم اللغة العربية فى المدارس المصرية، إنك لتتعقب بتأثيرك شيوخ الكتاب بين كتبهم وأوراقهم، كأنى بك تضغط على أذن الكاتب بين إبهامك وسبابتك حين يحمل قلمه ليكتب مذكرًا إياه: هل وفيت نقط الموضوع؟ أين نقط الموضوع؟

ويضيف موضحًا ما يجب أن يكون عليه المقال الجديد: كلا ليس للمقالة الأدبية، ولا ينبغى أن يكون لها نقط ولا تبويب ولا تنظيم، فإن كان كذلك فلا عجب أن ينفر القارئون- يا أيها الأدباء-من قراءة ما تكتبون، لا تعجبوا يا قادة الأدب المصرى ألا يقرأكم إلا قلة من طبقة القارئين، لأنكم تصرون على أن يقف الكاتب منكم إزاء قارئه موقف المعلم لا الزميل، موقف الكاتب لا المحدث، موقف المؤدب لا الصديق، ويصطنع الوقار فلا يصل نفسه بنفسه، وإلا فحدثنى بربك أى فرق يجده القارئ بين الصحيفة الأدبية والكتاب المدرسى؟

كان زكى نجيب محمود متعصبًا لرأيه لكن من سماته الفكرية أنه كان مرنًا وكثيرًا ما راجع أفكاره مرةً أخرى

وفى مقاله «جنة العبيط» ينتقد زكى نجيب بشدة حالة الوهم الثقافى التى نعيشها، ونضع أنفسنا بها فى عزلة تامة عما يدور حولنا فى العالم، يبدأها بقوله: أما العبيط فهو أنا، وأما جنتى فهى أحلام نسجتها على مر الأعوام عريشة ظليلة، تهب فيها النسائم عليلة بليلة، فإذا ما خطوت عنها خطوة إلى يمين أو شمال أو أمام أو وراء ولفحتنى الشمس بوقدتها الكاوية، عدت إلى جنتى، أنعم فيها بعزلتى، كأنما أنا الصقر الهرم، تغفو عيناه، فيتوهم أن بغاث الطير تخشاه، ويفتح عينيه، فإذا بغاث الطير تفرى جناحيه، ويعود فيغفو، لينعم فى غفوته بحلاوة غفلته.

كان زكى نجيب محمود متعصبًا لرأيه، لكن من سماته الفكرية أنه كان مرنًا، وكثيرًا ما راجع أفكاره مرةً أخرى.. بل مرات.

ففى مقاله «العقاد كما عرفته» الذى كتبه فى منتصف الستينيات وضمنه كتابه «وجهة نظر» يقول: أخرجت كتابى «جنة العبيط» وفيه مجموعة من مقالات أدبية، أراد لىّ الغرور العابث وقتئذ أن أزعم لها فى مقدمة الكتاب أن هذا وحده- دون سواه- هو نموذج المقالة الأدبية، التى ليست بحثًا ولا تحليلًا ولا حجاجًا فيه هجوم أو دفاع، إنما هى مقالات أدبية بالمعنى الذى أراده أرباب هذا الطراز الأدبى من أمثال مونتينى وأديسون وستيل، وأما ما تجرى به أقلام كتابنا- هكذا زعمت عندئذ- فهو أقرب إلى فصول تكتب فى مؤلفات ذوات موضوعات قد يكون لها أكبر النفع فى توضيح الأفكار وتقديم وجهات النظر، لكنها شىء والأدب شىء آخر، لأن الكتابة إما معبرة عن حالة نفسية، وإما هى أى شىء تريده لها إلا أن تكون أدبًا.

ويضيف زكى: كتب العقاد مقالة فى مجلة الرسالة بعنوان «جهنم الحصيف» يرد بها أولًا على هذا التعنت الذى لا تبرره شواهد التاريخ الأدبى، ويشيد ثانيًا بالطابع الأدبى الذى وجده فى كتابى، غير أنه اقترح أن يكون عنوانه «جهنم الحصيف» بدلًا من «جنة العبيط» والمعنى المقصود واحد فى الحالتين، لأننى تصورت الراضى عن حياتنا عندئذ عبيطًا يعيش فى جنة موهومة، وأراد العقاد أن نتصور تلك الحياة جهنمًا للحصيف.

المرحلة الثانية فى حياة زكى نجيب محمود يمكن أن نصفها بأنها كانت مرحلة التغريب الكامل.

بدأت هذه المرحلة فى العام ١٩٤٤ عندما سافر فى بعثة لدراسة الدكتوراه فى الفلسفة من كلية الملك بجامعة لندن، وكان موضوعها «الجبر الذاتى» وحصل عليها فى العام ١٩٤٧.

لكن لمذا اختار زكى هذا الموضوع بالتحديد «الجبر الذاتى»؟

يخبرنا هو بما جرى، يقول: بلغ اهتمامى يومئذ بفكرة الحرية الإيجابية أن جعلتها موضوعًا لرسالتى فى الدكتوراه، فموضوع رسالتى هو الجبر الذاتى، والمقصود به هو أن الإنسان فى حرية إرادته مقيد بماضيه هو نفسه على الأقل، كما هو مقيد بعوامل أخرى تشكل الإطار العام الذى يتحرك حرًا بين حدوده، ولكنه داخل تلك الحدود نفسها إذا ما فعل فعلًا أو قال قولًا فى مستطاعه دائمًا أن يبدع ما هو جديد غير مسبوق إليه، أى أن علوم الدنيا بأسرها لا تستطيع أن تتنبأ على وجه اليقين بما أنا فاعله أو قائله فى اللحظة الزمانية القادمة، فهو فعل جديد أو هو قول جديد غير مسبوق إليه، لكنها فى كلتا الحالتين جدة تضيف إلى حصيلة البشرية من أفعال أو أقوال، وليس مجرد الجدة كالتى نراها مثلًا فى تخليط المجانين أو شخبطة الأطفال إذا ما وجدوا أوراقًا وأقلامًا.

فى هذه المرحلة والتى امتدت طوال فترة الأربعينيات والخمسينيات وبعض من الستينيات، تبنى زكى نجيب محمود الدعوة إلى تغيير سلم القيم إلى النمط الأوروبى، كما دعا إلى الأخذ بحضارة الغرب والسير على ما فيها باعتبارها حضارة العصر، لأنها تشمل جوانب إيجابية فى مجال العلوم التجريبية والرياضية، ولها معايير فى تقدير العلم والجدية فى العمل واحترام حقوق الإنسان، وكلها قيم نفتقدها فى عالمنا العربى والإسلامى.

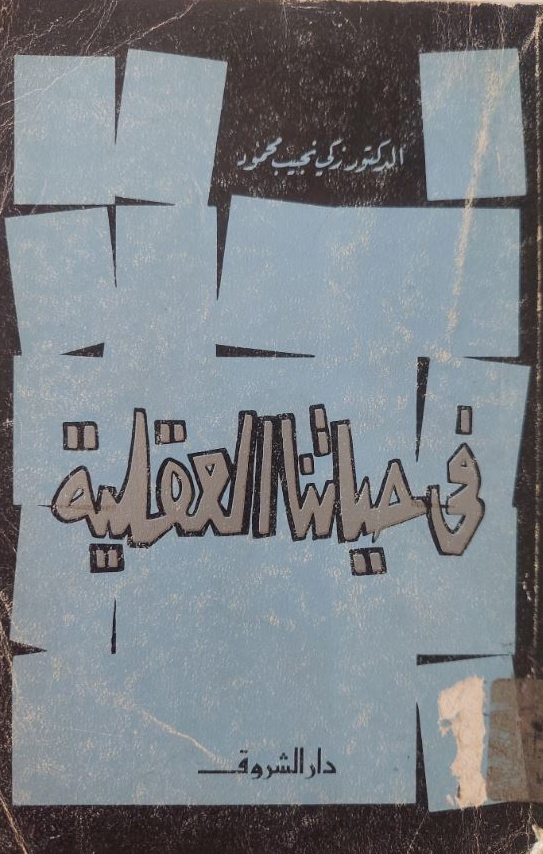

وفى مقابل ذلك ومن خلال منهجه «الفلسفة الوضعية» دعا زكى إلى رفض التراث العربى وعدم الوقوف عنده، وهو ما عكسته كتبه التى ألفها فى هذه المرحلة ومنها «المنطق الوضعى» و«خرافة الميتافيزيقا» و«نحو فلسفة علمية» و«حياة الفكر فى العالم الجديد».

من بين هذه الكتب يمكننا أن نتوقف عند كتابه «خرافة الميتافيزيقا» الذى صدر للمرة الأولى فى العام ١٩٥٣ عن مكتبة النهضة المصرية، وهو الكتاب الذى واجه معارضة شديدة وانتقادًا حادًا على اعتبار أن فيه هجومًا على الدين.

التوقف عند هذا الكتاب مهم، لأنه يعبر عن انتقال زكى نجيب محمود من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة، وهى مرحلة العودة إلى التراث العربى ومحاولة قراءته قراءة نقدية، ففيه ما يمكننا الاستعانة به فى نهضتنا الحديثة.

فى العام ١٩٨٣، أى بعد ما يقرب من ثلاثين عامًا أعاد زكى نجيب إصدار هذا الكتاب مرة ثانية، لكن هذه المرة كان عنوانه «موقف من الميتافيزيقا»، وتغيير العنوان كانت له دلالة كبيرة، يمكن أن نفهم منه أنه تراجع، رغم أنه لم يفعل ذلك على وجه التحديد.

فى مقدمته للطبعة الجديدة يكشف زكى نجيب محمود ما حدث، يقول: صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب سنة ١٩٥٣، ونفدت تلك الطبعة فى سنوات قليلة بعد صدورها، وكانت طبائع الأمور تقتضى أن يعاد طبع الكتاب فور نفاده، لكننى آثرت ألا أخرج الكتاب فى طبعته الثانية إلا بعد أن يضاف إليه فى صلب نصوصه شروح توضح الأفكار التى غمضت على القارئ، وذلك إما لاكتفائه بقراءة عجلى تخطف المادة المقروءة خطفًا من أطرافها، وإما لسيطرة أفكار مسبقة على ذهنه سيطرة انتهت به إلى سوء الفهم.

ويوضح زكى أكثر: لعل مؤلف الكتاب لم يحسن العبارة ولم يوضح الغامض، فكان من جراء ذلك كله أن وجهت إلى الكتاب هجمات نقدية، كنت يومئذ أدرك مواضع بطلانها، ومن هنا اعتزمت أن تكون للكتاب طبعة ثانية إلا إذا جاءت مشتملة على ردود تبين لهؤلاء الناقدين مواضع البطلان.

كان أوجع نقد وأبشعه- كما يقول زكى- هو أن اختلط الأمر على الناقدين فخلطوا بين فلسفة ودين، حتى خُيل إليه يومئذ أن بعض هؤلاء الناقدين على الأقل لم يقرأوا من الكتاب شيئًا، وهم إما أن يكونوا قد اكتفوا بقراءة عنوانه فى طبعته الأولى «خرافة الميتافيزيقا»، قائلين لأنفسهم شيئًا كهذا: الميتافيزيقا هى ما وراء الطبيعة، وما وراء الطبيعة هو الغيب، وأيضًا هو الله سبحانه وتعالى، وإذن فهذه الجوانب الهامة من الإيمان الدينى خرافة عند مؤلف الكتاب.

ويقول زكى: إن بعض الناقدين إما أن يكونوا قد اكتفوا بقراءة عنوان الكتاب، ثم أخذت خواطرهم تتسلسل على النحو المذكور، وإما أنهم كانوا أقل من ذلك درجة، وطفقوا يرددون ما يسمعونه عن غير وعى ولا دراية.

ويفسر نجيب محمود هذا الخلط، فالذين انتقدوه خلطوا بين الفلسفة والدين.

فالفيلسوف عندما يقيم بناءه الميتافيزيقى إنما يضع فى بداية طريقه مبدأ معينًا ينطلق منه، معتقدًا صواب ذلك المبدأ، وليس لديه من سند يرتكز عليه فى ذلك الاعتقاد، إلا ظنه بأنه قد رأى ذلك بحدسه أى بصيرته رؤيةً مباشرة، لكن اعتقاده فى صواب مبدئه لا يمنع فيلسوفًا آخر من أن يضع لنفسه مبدأ آخر يعتقد بدوره أنه هو الصواب.

ويضيف زكى: الفيلسوف المعين مطالب بإقامة البرهان العقلى الذى يبين به صواب مبدئه، وصواب النتائج التى استدلها من هذا المبدأ، والذى نرفضه نحن ونطلق عليه صيغة «الخرافة» من عنوان الكتاب الأول، ليس هو أن يتخذ الفيلسوف الميتافيزيقى لنفسه ما شاء من مبدأ ولا هو- بالطبع- النتائج التى استدلها، ما دام استدلاله لها جاء على منطق العقل، بل المرفوض هو أن يبنى الفيلسوف بناءه الفكرى فى ذهنه، ثم يزعم أنه تصوير لحقيقة الكون كما هى قائمة فى الوجود الواقعى خارج ذهن الإنسان صاحب البناء، فشأن الفيلسوف الميتافيزيقى وهو يقيم البناء العقلى نتائج مستمدة من مبادئ، هو نفسه شأن الرياضى مستخرجًا فيه النتائج من المسلمات.

ويختم زكى رده بقوله: أما العقيدة الدينية فأمرها مختلف كل الاختلاف، لأن صاحب الرسالة الدينية لا يقول للناس: إننى أقدم لكم فكرة رأيتها ببصيرتى، بل يقول لهم: إننى أقدم رسالة أوحى بها إلىّ من عند ربى لأبلغها، وها هنا لا يكون مدار التسليم بالرسالة برهانًا عقليًا على صدق الفكرة ونتائجها المستدلة منها، بل يكون مدار التسليم هو تصديق صاحب الرسالة فيما يرويه وحيًا من ربه، أى أن مدار التسليم هو الإيمان.

ويسأل نجيب: كيف يجىء الخلط بين موقفين أحدهما ميتافيزيقى يقدم للناس بضاعته مستندًا إلى منطق العقل فى إقامة البرهان، وموقف صاحب الرسالة الدينية وهو يقدم وحيًا أوحى به إليه، ويطلب من الناس إيمانهم بصدق ما يقوله؟

ويجيب: إنه إذا اعترض معترض على الفيلسوف فيما يقدمه، فعليه أن يبين أدلته المنطقية التى تبرر اعتراضه، وأما إذا اعترض على صاحب الرسالة الدينية، فذلك ليس لأنه رأى خللًا فى منطق التفكير، بل لأنه لم يصدق صاحب الرسالة وكفى.

ويختم زكى رده بقوله: أفبعد بيان هذا الفرق الشاسع بين الموقفين: الفلسفى والدينى، يمكن أن يقال للمعترض على الفيلسوف، الذى يزعم أن بناءه الفكرى هو أيضًا تصوير للكون الخارجى إنك باعتراضك هذا بمثابة من يعترض على رسالة الدين؟ اللهم سبحانك.

كان ما قاله زكى فى مقدمة «موقف من الميتافيزيقا» توضيحًا لما سبق وقاله، لكنه لم يكن انقلابًا عليه، رغم أن هناك من يشيرون إلى أنه انقلب على منهجه الذى قال عنه: لما كان المذهب الوضعى بصفة عامة، والوضعى المنطقى الجديد بصفة خاصة، هو أقرب المذاهب الفكرية مسايرة للروح العلمى كما يفهمه العلماء الذين يخلقون أسباب الحضارة فى معاملهم، فقد أخذت به أخذ الواثق بصدق دعواه، وقد جعلت الميتافيزيقا «ما وراء الطبيعة» أول صيدى، جعلتها أول ما أنظر إليه بمنظار الوضعية المنطقية لأجدها كلامًا فارغًا لا يرتفع إلا أن يكون كذبًا، لأن ما يوصف بالكذب كلام يتصوره العقل ولكن تدحضه التجربة.

فى هذه المرحلة كان زكى مهتمًا اهتمامًا كبيرًا وأساسيًا بالترجمة، ورأى أنها أداة مهمة من أدوات النهضة والتغيير.

يقول عاطف العراقى تمهيدًا لما تعلمه من زكى نجيب محمود: غير مجد فى ملتى واعتقادى تصور التنوير بدون الاهتمام بالترجمة فى جميع المجالات علمية وأدبية وفكرية وفلسفية، إننا إذا أردنا لأنفسنا مواصلة التيار الذى ظهر فى مصر منذ ما يزيد على قرن من الزمان والذى يعد فى جوهره إعلانًا عن بداية عصر جديد من عصور مصر الفكرية، فلا مفر من الاتجاه بكل قوتنا نحو الترجمة الدقيقة الواعية، ومن المؤسف أن نرى دول العالم تتجه بكل قوتها نحو الترجمة والاستفادة من الأفكار الموجودة فى أمم أخرى، فى حين أننا نتغافل عن الترجمة وأهميتها ودورها فى إثراء حياتنا الفكرية وصياغة وجودنا الأدبى والفلسفى.

ويصل بنا العراقى إلى نجيب محمود، يقول: يمكن القول إن المتأمل فى تحليلات زكى نجيب محمود لثقافة العصر، وتصوره للحضارة والتنوير، إنما كان يدرك تمامًا أن الترجمة تعنى التواصل بين الأجيال، تعنى إقامة الجسور بين ثقافة وثقافة أخرى، إن الثقافة فى انتقالها من ماضيها إلى حاضرها ومستقبلها، إذا كان حالها كالجسور التى على أساسها ننتقل من مكان إلى آخر، على أساسها نضمن التواصل بين الأجيال والأفراد فى كل زمان وفى كل مكان، فإنه يدعونا إذن إلى أن ننصرف عن الترجمة، فإن حاله كحال من يدعو إلى هدم الجسور، إنه يريد فصل ما اتصل لا وصل ما نقطع.

يلخص زكى نجيب محمود هذه المرحلة بقوله: إذا كان اتجاه الفكر فى الغرب وهمه الأول هو صون الإنسان من العوامل التى كانت تطحنه وتقهره قهرًا، فإنه من الضرورى إذن العمل على نشر مثل هذا الفكر فى بلادنا، وذلك حتى نتمكن من توفير وتقديس مكانة الإنسان وكرامته، بل لا مفر من قبول النتائج الفرعية التى تنبثق من تلك الجذور ومنها ما هو خاص بالنظرة العلمية الواقعية إلى الأمور، ما دامت أمورًا لا صلة لها بمشاعر الإنسان الخاصة.

دخل زكى نجيب محمود بعد ذلك إلى المرحلة الثالثة، وهى المرحلة التى شهدت جهوده لإحياء التراث العربى والإسلامى.

يقول الدكتور العراقى: لقد قال لىّ أستاذنا زكى نجيب محمود إن تفكيره فى المزج بين الثقافة العربية والثقافة الغربية بدأ فى عام ١٩٥٦ ثم صاغ الفكرة فى عام ١٩٦٠، وذلك فى كتابه «الشرق الفنان»، فهذا الكتاب يعد خطة تفكير، أى خطة بحث فى المشكلة التى وهب لها عمره، مشكلة الأصالة والمعاصرة، وما يدور حولها من البحث فى كيفية تجديد الفكر العربى والبحث عن أفضل الصيغ أو الحلول المناسبة، والبحث أيضًا فى كيفية مواكبة تيار العصر، تيار الحضارة، والحضارة الغربية منها على وجه الخصوص.

يؤكد الفيلسوف الكبير إمام عبدالفتاح إمام ما يقوله العراقى فى كتاب «رحلة فى فكر زكى نجيب محمود»، فهذه المرحلة والتى يطلق عليها التدين المستنير بنور العقل ظهرت بواكيرها فى «الشرق الفنان»، ثم اكتمل نضجها أثناء وجود الفيلسوف معارًا لجامعة الكويت، ثم استمرت معه حتى وفاته.

وفى كتابه «قصة عقل» يقول زكى نفسه: لقد قرأت ما قرأته من التراث العربى، ليكون حكمى عليه قائمًا على معايير عصرنا نحن، من حيث انتفاع الناس به وعدم انتفاعهم، إننى قرأت ما قرأته قراءة مثقف يعيش فى القرن العشرين، ويتنفس فى مناخ حضارى له خصائصه ومقوماته، ويريد أن يرى الحبل موصولًا بينه وبين أسلافه، لكنه فى الوقت نفسه يشعر بأنه ما كل ما عاشه أولئك الأسلاف صالح له هو ولزمانه، ولكنه لا بد بحكم طبائع الأمور ذاتها، أن يكون حياة الأسلاف كذلك ما يجوز- بل ما يجب- أن يبقى ليبقى الرباط.

فى فترة إحياء التراث العربى أصدر زكى نجيب محمود مجموعة من الكتب المهمة منها «تجديد الفكر العربى» و«ثقافتنا فى مواجهة العصر» و«المعقول واللا معقول فى تراثنا العربى» و«مجتمع جديد أو الكارثة».

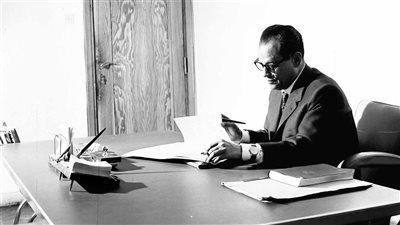

فى يونيو من العام ١٩٧١ كتب زكى فى مقدمة كتابه «تجديد الفكر العربى» ما يدل على منهجه الجديد، وقد جاء ما كتبه من باب الاعترافات.

يقول: لم تكن قد أتيحت لكاتب هذه الصفحات فى معظم أعوامه الماضية فرصة طويلة الأمد، تمكنه من مطالعة صحائف تراثنا العربى على مهل، فهو واحد من ألوف المثقفين العرب الذين فتحت عيونهم على فكر أوروبى- قديم وجديد- حتى سبقت إلى خواطرهم ظنون بأن ذلك هو الفكر الإنسانى الذى لا فكر سواه، لأن عيونهم لم تفتح على غيره لتراه، ولبثت هذه الحال مع كاتب هذه الصفحات أعوامًا بعد أعوام: الفكر الأوروبى هو دراسته وهو طالب، والفكر الأوروبى تدريسه وهو أستاذ، والفكر الأوروبى مسلاته كلما أراد التسلية فى أوقات الفراغ، وكانت أسماء الأعلام والمذاهب فى التراث العربى لا تجيئه إلا أصداء مفككة متناثرة كالأشباح الغامضة يلمحها وهى طافية على أسطر الكاتبين.

ويحدثنا نجيب عما جرى له: ثم أخذته فى أعوامه الأخيرة صحوة قلقة، فلقد فوجئ وهو فى أنضج سنينه بأن مشكلة المشكلات فى حياتنا الثقافية الراهنة ليست هى كم أخذنا من ثقافات الغرب وكم ينبغى لنا أن نزيد، إذ لو كان الأمر كذلك لهان، فما علينا عندئذ إلا أن نضاعف من سرعة المطابع، ونزيد من عدد المترجمين، فإن الثقافات الغربية قد رصت على رفوفنا بالألوف بعد أن كانت ترص بالمئات، لكن لا، ليست هذه هى المشكلة، وإنما المشكلة على الحقيقة هى كيف نوائم بين ذلك الفكر الوافد الذى بغيره يفلت منا عصرنا أو نفلت منه، وبين تراثنا الذى بغيره تفلت منا عروبتنا أو نفلت منها؟ إنه لمحال أن يكون الطريق إلى هذه المواءمة هو أن نضع المنقول والأصيل فى تجاور، بحيث نشير بأصابعنا إلى رفوفنا، فنقول: هذا هو شكسبير قائم إلى جوار أبى العلاء، فكيف إذن يكون الطريق؟

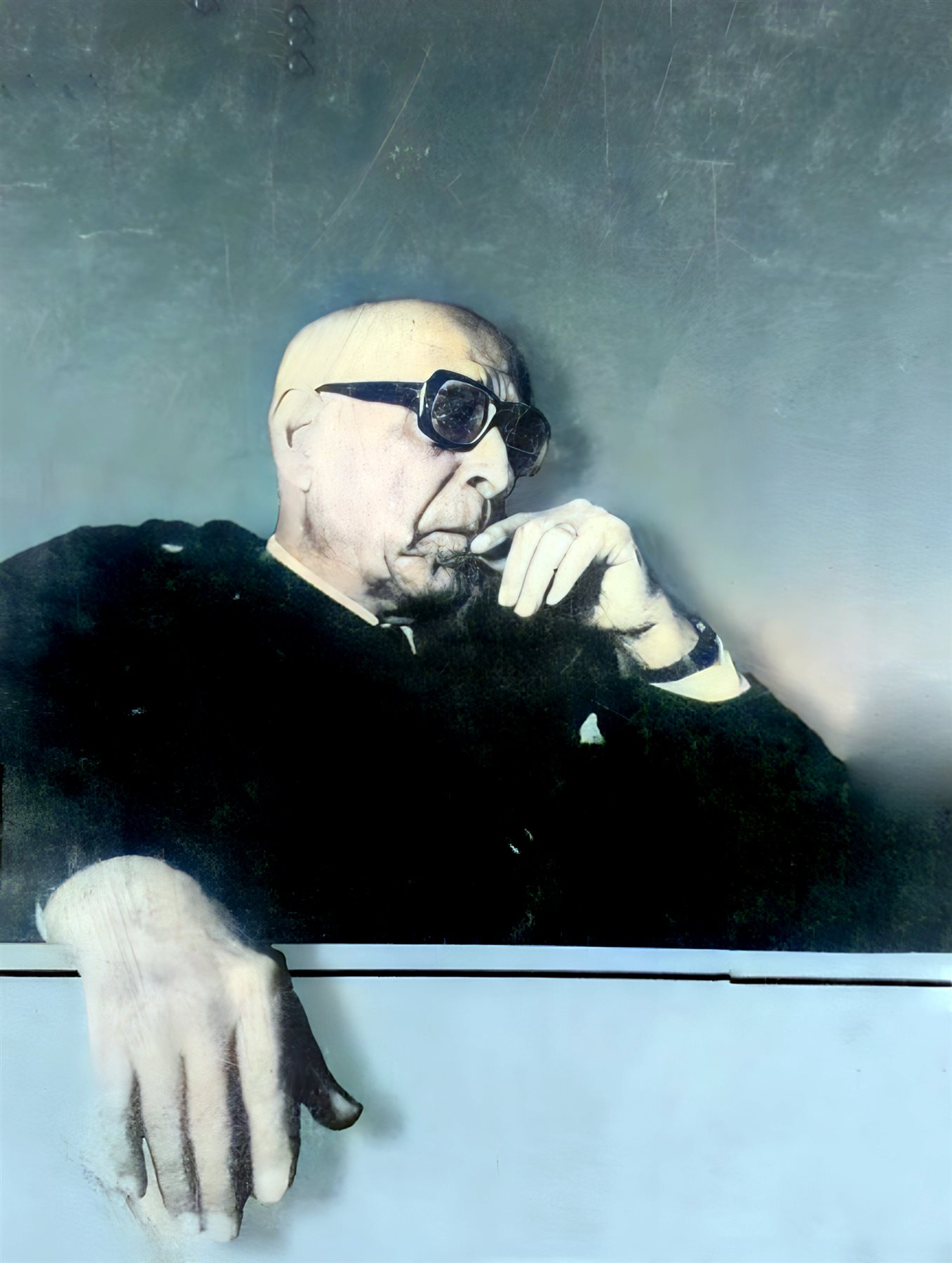

استيقظ صاحبنا- كما يقول عن نفسه زكى نجيب محمود- بعد أن فات أوانه أو أوشك، فإذا هو يحس الحيرة تؤرقه، فطفق فى بضعة الأعوام الأخيرة، التى قد لا تزيد على السبعة أو الثمانية يزدرد تراث آبائه ازدراد العجلان، كأنه سائح مر بمدينة باريس وليس بين يديه إلا يومان، ولا بد له من خلالهما أن يريح ضميره بزيارة اللوفر، فراح يعدو من غرفة إلى غرفة، يلقى بالنظرات العجلى هنا وهناك، ليكتمل له شىء من الزاد قبل الرحيل، هكذا أخذ صاحبنا- لا يزال- يعب صحائف التراث عبًا سريعًا، والسؤال ملء سمعه وبصره: كيف السبيل إلى ثقافة موحدة متسقة يعيشها مثقف حى فى عصرنا هذا، بحيث يندمج فيها المنقول والأصيل فى نظرة واحدة؟

ويختم زكى مقدمته بقوله: فى هذا الكتاب محاولة للإجابة، ربما أصابت هنا وأخطأت هناك، فلعل القارئ أن يفيد بالصواب وأن يعفو عن الخطأ، لا سيما إذا وجده خطأ من شأنه أن يثير الحوار النافع، حتى ننتهى معًا إلى ما يرضى ويريح.

ورغم قصر الفترة التى قضاها زكى نجيب محمود مهتمًا بالتراث العربى، إلا أنه مر خلالها بمراحل أربع رصدها هو بنفسه، وكانت على النحو التالى:

مرحلة «المقبول والمردود» ويحكمها مبدأ المنفعة والصلاح.

ومرحلة «التوفيق بين الماضى والحاضر» وتحكمها آلية الجمع والتوفيق.

ومرحلة «المعقول واللا معقول» وعمل فيها على ما يمكننا تسميته بالتأويل العقلى للتراث.

ومرحلة «العودة إلى الماضى» وهى التى قام فيها بإحياء التراث.. ومنح هذه المهمة كل وقته وكتاباته.

تطور زكى نجيب محمود عندى لم تكن فيه مراحل منقطعة الصلة عن بعضها، ولكنه كان يدمج بينها، فهو لم يترك الغرب وما لديه ويلجأ إلى التراث وما فيه.

يقول: الإيمان بضرورة اللجوء إلى العقل وإلى العلم الذى هو فى الحقيقة تجسيد للعقل فى رسم السبل الناجحة، يتضمن إيمانًا بقدرة العقل الإنسانى على الاضطلاع بما خلقه الله من أجله.

ويسأل: لكن هل هذه الوقفة هى التى لها السيادة فى حياتنا؟

ويجيب: كلا.. فنحن نفاخر سائر الدنيا بأننا أصحاب عقول عامرة بوجدانها، لا فرق فى ذلك بين أن يكون الموضوع المعروض للمعالجة مما تنفع أولًا فيه القلوب ووجدانها، ومن ثم كانت دعوتى التى ما فتئت أكررها، بوجوب التفرقة الواضحة بين المجالين: مجال لا يصلح له إلا العقل بكل رصانته وبرودته، ومجال آخر من حق المشاعر أن تشتعل فيه ما شاءت لها حرارتها.

هذه الرحلة الطويلة جعلت من زكى نجيب محمود مجددًا عصريًا، له آراء أعتقد أننا لو وضعناها أمامنا الآن لأغنتنا كثيرًا فى محاولتنا لتجديد الفكر الدينى.

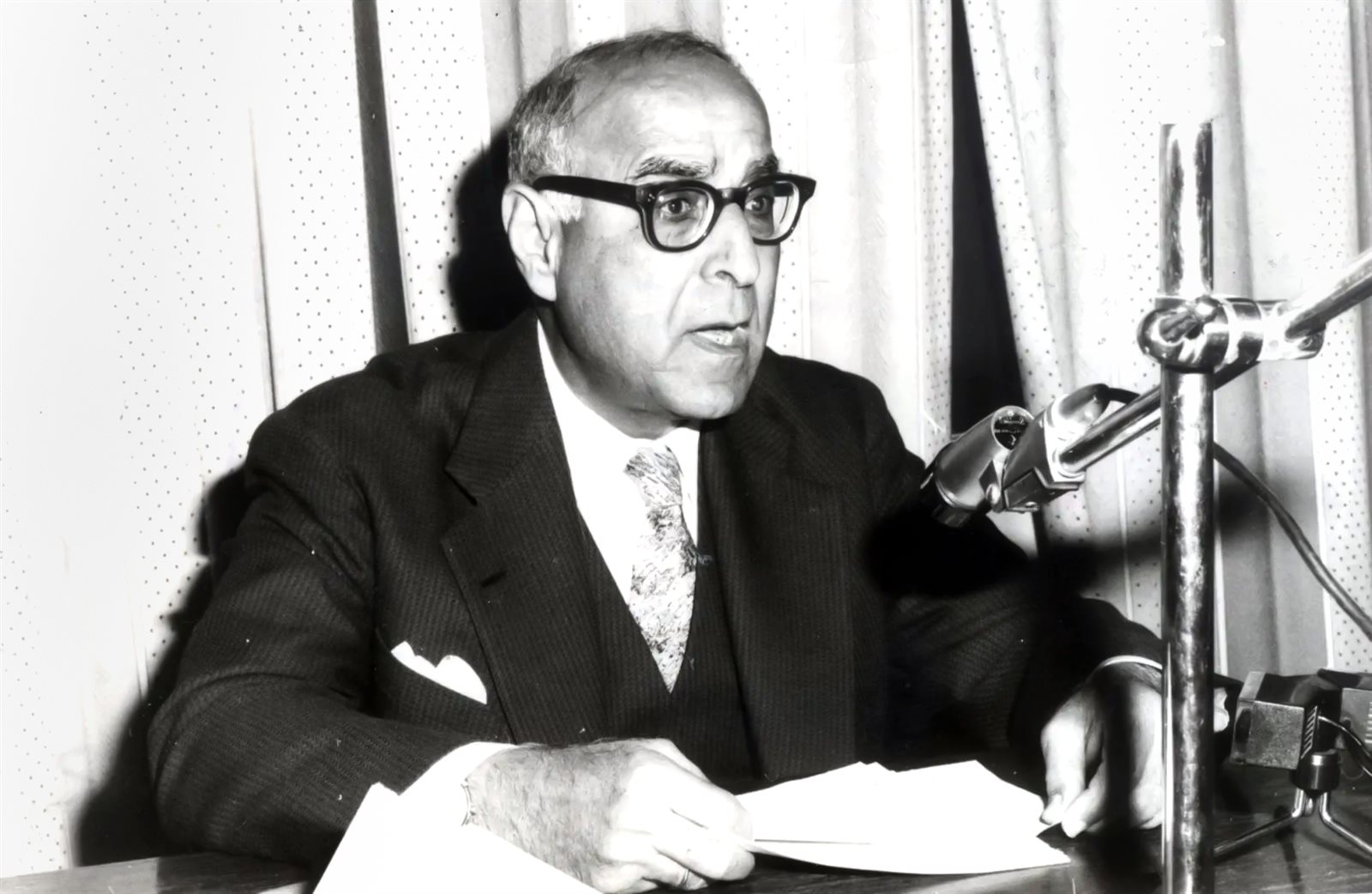

لقد توقفت طويلًا عند واحد من حواراته الصحفية الأخيرة، وهو الحوار الذى أجراه معه جهاد فاضل فى مجلة الحوادث اللبنانية فى العام ١٩٩٣ وقبل شهور قليلة من وفاته، ويتحدث فيه بتواضع عن تخريجات مهمة لقضايا شائكة تهنا فيها طويلًا.

يمكننا أن نقرأ معًا بعضًا مما جاء فى هذا الحوار.

كان السؤال: هناك من يطالب بتطبيق الشريعة ليس فقط باعتبارها أحد المصادر التى يعتد بها إذا لم يكن هناك نص فى القانون، وهو قانون يستند أكثر ما يستند إلى القانون المدنى الفرنسى، ولكن تطبيقها بشكل كامل.. فما رأيك؟

لا وسيلة لقوة المسلم إلا فى معامل العلم وقراءة الطبيعة واستخراج القوانين كما يستخرجونها فى الغرب

رد زكى ردًا مطولًا بدأه بقوله: أريد أن أدلى ليس برأيى الشخصى فقط، ولكن مستنيرًا بما يقوله من هو أعلم منى بالدين، وليس هناك موضع لا يثير الجدل والتشكيك إلا موضع الحدود، السارق تقطع يده، وهما موضعان أو ثلاثة من الحدود، ومع ذلك فالعلماء الذين يفقهون الدين أكثر مما أفقهه، قد سلطوا الأضواء حتى على هذا النطاق الضيق، نطاق الحدود، وبينوا أنه لا خلاف، لا نقطع يد السارق، لأنه يشترط فى إقامة هذا الحد أن يكون المجتمع عادلًا.

ويضيف: هذه هى الشريعة، لا تقطع يد السارق إلا إذا كان يعيش فى مجتمع عادل، لأنه لا يجوز أن يكون المجتمع ظالمًا ويعاقب رجلًا جائعًا سرق رغيفًا، وخصوصًا إذا أضفنا إلى ذلك أن السرقة التى قيل عنها قطع اليد هى سرقة اليد، أى أن اليد تمتد إلى مال سواها وتأخذه، ولكن الآن فى هذه الحياة الاقتصادية المعقدة، أصبح الناس بمحادثة هاتفية فى دنيا الأعمال يكسبون الملايين، ثم يتبين فيما بعد أنهم كانوا جائرين على المجتمع فى هذا الكسب السريع، هذه هى السرقة الجديدة، وليست اليد شريكة فيها، إنما هو المخ، هو العقل، هو التدبير، إذن فليضربوه بالرصاص، إنه أولى من قطع اليد.

ويضع زكى نجيب محمود دليلًا للفقهاء فى مناقشتهم لمسألة الحدود، يقول: لو كانت مسألة الحدود هى الخلاف، فلينظروا فيها نظرة متعمقة مستنيرة، أما بقية القوانين من أولها إلى آخرها، المدنية والجنائية فهى غير متعارضة مع الدين، هم كأنما يريدون أن يختلفوا اختلافًا ميدانيًا للعراك، ولا ميدان هناك، وأنا أعلم علم اليقين، ممن يعلمون الحقائق الفقهية حق العلم، إنه إذا استثنينا الحيز الضئيل الذى هو موضع خلاف، وهو حدود السرقة وحدود الزنا، سنجد أن ما عدا ذلك من قوانين مدنية أو جنائية، بالطبع قوانين الأحوال الشخصية، الأسرة، الزواج، الطلاق، الميراث، قائمة لا يستطيع أحد أن ينكر أنها مطبقة للشريعة بحذافيرها.

وعندما يتطرق الحوار إلى ما تعمل عليه الأغلبية العظمى من الفكر الإسلامى وهو تحديدًا القرآن الكريم، يفسر زكى نجيب ما جرى بتفصيل واع جدًا.

يقول: نزلت رسالة الإسلام، وانتظر الناس نحو ثلاثة أرباع قرن من الزمان لا يفكرون التفكير العلمى حول الرسالة، كان هناك إيمان بها، ثم جهاد فى توسيع البقعة الإسلامية، مقاومة الإسلام شرقًا وغربًا، كانت مسألة استقرار العقيدة أولًا، فلم يكن هناك مجال لإخضاع هذه الرسالة إلى التفكير العلمى، وبدأ منذ القرن الثانى الهجرى عزيمة أكيدة من المسلم أن يفقه القرآن الكريم، ولكن كيف؟

أولًا: القرآن الكريم كتاب عربى، إذن لا بد من دراسة اللغة العربية، وهنا نشأت مدارس اللغة فى البصرة والكوفة، وظهر الخليل بن أحمد وسيبويه وغيرهما، وقاما بدراسة علمية للغة العربية لأول مرة فى تاريخها.

وكانت هناك مدرستان: مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة، كل منهما يرى رأيًا، ليس معنى ذلك لأنهم قدماء كانوا متفقين على رأى واحد أبدًا، كان هناك خلاف واسع بين مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة، حتى فى ذلك الزمن من حيث ما هو الصواب فى اللغة.

مدرسة الكوفة قالت معيار الصواب هو ما استعمله الأقدمون.

مدرسة البصرة قالت: لا.. حتى الأقدمون قد يكونون مخطئين هنا أو هناك، فلابد أن نبحث عن قواعد وأسس عقلية نحاكم بها أنفسنا والقدماء على حد سواء.

كانت مدرسة البصرة سيبويه والخليل تضع القواعد العقلية التى على أساسها يمكن أن يقال هذا الاستعمال صواب، فى حين أن الكوفة أصرت على أن يكون ما قاله العربى السابق صحيحًا، وما لم يقله لا يجوز أن يقال.

ثانيًا: الفقه.. بدأت الدراسات الفقهية التى هى عبارة عن استخراج منطقى للنتائج التى تلزم عن نص القرآن الكريم أو عن الحديث النبوى، وهذا علم مبنى على منطق الاستدلال، وما كان يمكن أن يظهر قبل ذلك، لا لأن الرسالة جديدة، لكن أيضًا طرق الاستدلال نفسها نقلت مع نقل المنطق اليونانى إلى العرب، فكان بمثابة أدق تطبيق عملى يمكن أن يتخيله الإنسان لقواعد القياس وقوانينه، ومتى يكون الاستدلال صحيحًا، ثم استخدمه الفقهاء فى الاستدلال بالأحكام الفقهية الأربعة، وغيرهم من كبار الفقهاء الذين نعتز بهم ونفقههم جميعًا، حتى ولو كنا نعطى أنفسنا بالطبع الحق فى أن نتفقه فقهًا يضاف إلى فقههم أو يصححه فى بعض المواضع.

ثالثًا: علم الكلام والقائمون به كانوا يسمون بالمتكلمين من هم؟ هم جماعة من الناس التقطوا قوانين الاستدلال المنطقى، ثم التقطوا من الشريعة الإسلامية ومن النص القرآنى الكريم مشكلات يجب أن توضح، فصبوا قوتهم الاستدلالية على تلك المفاهيم التى قد يأخذها المسلم العادى، وكأنها لا تحتاج إلى تحليل أو إلى شرح، أخذوها وصبوا عليها ذلك الاستدلال ليحللوها إلى عناصرها، مثل التوحيد، والقضاء والقدر، والعدل، ومفاهيم كثيرة من هذا النوع شغلتهم، وأنا أعتقد أن هذا الجزء من الفكر الإسلامى من أهم الأجزاء التى تبنى عقل المسلم، وكيف يكون فى رؤيته واستدلاله.

رسم زكى نجيب محمود خريطة واضحة لما كان عليه الفكر الدينى، وهو ما قاد الحوار إلى سؤال مهم، هو: ما الذى نحتاجه لتوسيع مجال الفكر الإسلامى؟

وكان رده: نحتاج أن نضيف إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، الذى هو القرآن الكريم، كتابًا آخر وهو كتاب الكون، كتاب العالم، كتاب الطبيعة، فيكون بين أيدينا كتابان، كتاب القرآن الكريم وهذا قد لقى من العناية ما لقيه، ومع ذلك لا بد أن نستمر فى طريقتنا بالعناية بشرحه، لعل الله يفتح على مسلم هنا أو هناك بإبراز معان لم تكن برزت للأقدمين، لكن لا بد أن يضاف بشكل جدى جدًا كتاب الطبيعة.

ويقرن نجيب بين ما يريده لنا وما فعله الأوروبيون، فيقول: النهضة الأوروبية لم تكن مقصورة على قراءة الإنجيل وتحليله وتعليله، فقد أضافوا إليه بقوة وبعنف وبشدة وبعمق كتاب الطبيعة، وكتاب العالم، ومن هنا نهضت العلوم، وأصبحوا سادة العالم بما فى أيديهم من كشوف علمية، ونحن أتباع وأذيال لهم لفقدان القدرة على أن نشارك فى الكشف عن أسرار الطبيعة، ونكون على قدم المساواة معهم.

ويضيف: ولن نكون على قدم المساواة معهم إذا ظللنا على هذه الحالة، هم يكشفون مصادر القوة وأسرارها والعلوم وتطبيقاتها، ثم نأخذها عنهم، نشتريها أحيانًا، ويتفضلون بها علينا أحيانًا دون مقابل، وكأنهم يتصدقون علينا، إننا نتلقى منهم صدقات علمية وصدقات تكنولوجية، ولن نتفوق أبدًا، ولنتخيل أننا نشترى منهم أسلحة الحرب، ونريد أن نحاربهم بهذه الأسلحة، ولا ندرى أنهم بجرة قلم يمكن أن يمنعوا عنّا هذا السلاح.

لم ننتفع بما تركه وراءه زكى نجيب محمود لسبب بسيط هو أننا جعلناه جزءًا من شجارنا وعراكنا حول من يملك الحق

ويصل زكى إلى عمق ترميم العقل الدينى الذى لا بد أن نملكه، يقول: لا وسيلة لقوة المسلم إلا فى معامل العلم وقراءة الطبيعة واستخراج القوانين كما يستخرجونها فى الغرب، يكون فى أيديهم مثل ما فى أيديهم، وأنا أتعجب من حالنا ونحن نستمع إلى القرآن الكريم، فهو يأمرنا أن نتفكر فى خلق السموات والأرض وما بينهما، بالتأكيد القرآن لا يريد أن أجلس على كرسى فى البيت أو متربعًا على الأرض فى الشارع، وأكرر هذه الآية كأنما هى مقصودة لذاتها ألفاظًا تقرأ وتكرر ونتغنى بها، دون أن نصنع شيئًا، فالتفكير المقصود التفكير العلمى الذى يستخرج أسرار السموات والأرض، ما هى أسرارها وقوانينها، فكلما اكتشفنا قانونًا من القوانين انفتح أمامنا ميدان للتطبيق، وهو ما يزيدنا قوة على قوة، وهذا هو التطوير الذى لا بد منه.

بعد مرور كل هذه السنوات لم ننتفع بما تركه وراءه زكى نجيب محمود، لسبب بسيط هو أننا جعلناه جزءًا من شجارنا وعراكنا حول من يملك الحق.

العلمانيون يحتفون بمرحلته الأولى التى كان فيها داعية للغرب، ومبتعدًا كل البعد عن التراث العربى، ينقلون عنه ما قاله فيها، ويعتبرون أن هذا هو فيلسوفهم العلمانى الذى يفصل الدين عن العلم، ويعلى من شأن العقل ويجعله المرجعية الوحيدة.

وخصوم العلمانيين من أبناء التيارات الدينية يتعاملون معه فى مرحلته الأخيرة، ويقولون إنه عاد إلى التراث العربى بشكل كامل، وأنه كشف العلمانيين وما يذهبون إليه من فصل الدين عن الحياة، وحصره فى المساجد فقط، ويأخذون من كلماته ومؤلفاته ما يدل على ذلك ويؤكده، منتصرين لأنفسهم وليس لفيلسوفهم بالطبع.

هذه الثنائية أضاعت من بين أيدينا زكى نجيب محمود، وأضاعت اجتهاداته التى يمكننا اعتبارها الطريق الصحيح ليس لترميم العقل الدينى فقط وهى مهمة ملحة، ولكن يمكننا أن نستخدمها فى بناء عقل دينى سليم، لا يهجر الدين ولا ينكره أو يتنكر له، لكنه فى الوقت نفسه لا يخاصم الواقع ولا يتصادم معه، لكننا كالعادة التى لن نشتريها نهدر ما بين أيدينا من قيمة، ونتفرغ لشجار فارغ لا نصل منه إلى شىء.. ولن نصل أبدًا.