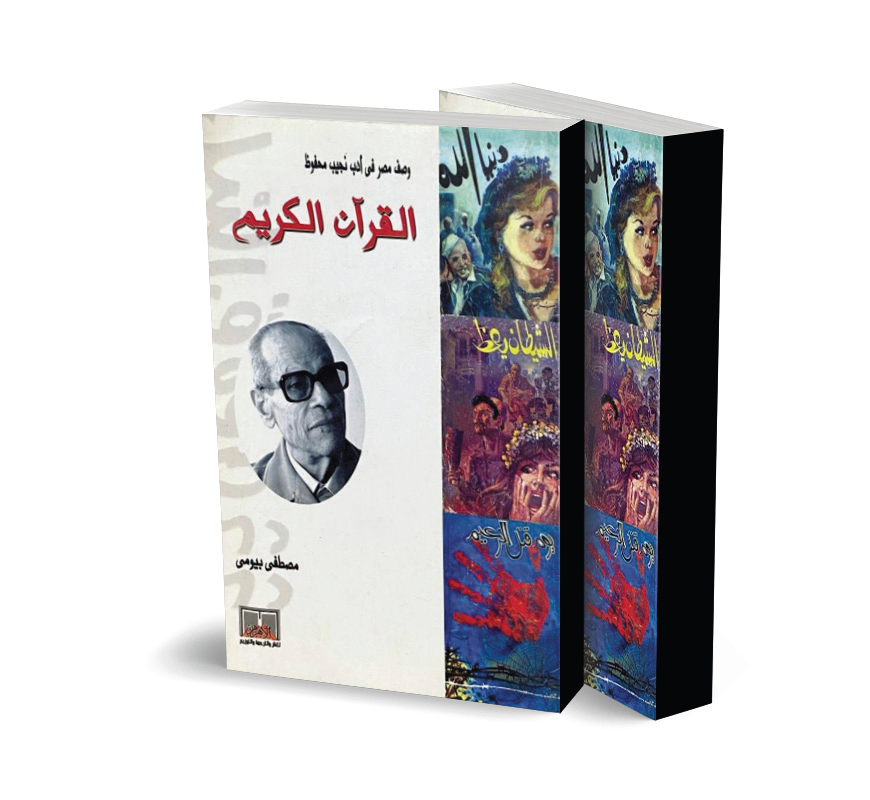

رصده مصطفى بيومى فى دراسة منشورة وغير منتشرة

تفسير نجيب محفوظ الروائى لسورة «الفاتحة»

- بعد أن صال مصطفى بيومى وجال فى عالم نجيب محفوظ باحثًا عن تجليات القرآن بين سطور قصصه وفصول رواياته

- تحتل فاتحة الكتاب موقعًا بالغ الأهمية فى عالم نجيب محفوظ

- الأكثر انتشارًا فى عالم نجيب محفوظ هو قراءة الفاتحة على القبور عند زيارة الموتى وهى الزيارات التى يداوم عليها الأحياء

- التفسير الروائى لنجيب محفوظ لسورة الفاتحة يهتم بكونها وسيلة ناجعة لتحقيق الأحلام والأمنيات

- للمصريين تعاملهم الخاص مع القرآن الكريم فهم يقومون بتوظيفه فى حياتهم بعيدًا عن الصورة التقليدية

- للفاتحة نصيب من الفكاهة التى يذخر بهاعالم نجيب محفوظ

ما زلت أذكر هذا المشهد وكأنه حدث أمس.

الكاتب والناقد والروائى الراحل مصطفى بيومى يدخل مكتبى فى جريدة «البوابة» غاضبًا ومحتدًا ورافضًا الملف الذى أعددناه عن نجيب محفوظ، وكان بعض الزملاء قد اختاروا أن يكتبوا عن الوجه الآخر لأديب نوبل الكبير.

كان فى بعض الملف بعض التجاوز- لا أنكر ذلك- لكننى كنت قد فكرت أن نجيب محفوظ رغم قيمته التى يتفق عليها الجميع، إلا أنه ليس مقدسًا، لذلك فلا مانع أن نمارس مشاغباتنا معه، ونفتح ملفات كانت مهجورة وصفحات ظلت مخفية فى تاريخه الطويل.

قال لى مصطفى بيومى يومها إن نجيب محفوظ بسبب ما أنجزه فى حياته، يجب أن نتعامل معه على أنه ذات مصونة، الاقتراب منه لا بد أن يكون بحرص وحذر، فماذا سنستفيد من خدش صورته عند الناس؟ إننا بشر، كلنا يخطئ ويصيب، لكن لا يبقى للناس من المبدعين إلا ما تركوه وراءهم من خلق وإبداع وقيمة أدبية كبيرة، وهو ما يجب أن نهتم به.

اقتنعت بوجهة نظر مصطفى بيومى، وأوقفت بقية الحلقات التى كنا نتناول فيها وجه نجيب الآخر، وطلبت منه أن يكتب ما يراه، خف غضبه قليلًا، وقال لى وهو يودعنى: يمكننى أن أقبل أن يسىء أحدهم إلىَّ أو إلى عائلتى، لكنى لا أسمح أبدًا أن يسىء أحد إلى نجيب محفوظ.. الأستاذ لا بد أن يظل لدينا خطًا أحمر.

عندما نفتش فى المكتبة العربية، سنجد آلاف الدراسات التى كتبت عن نجيب، ومئات الكتب التى صدرت عنه، لكن تظل الدراسات الموسوعية التى أنتجها مصطفى بيومى عنه تحتل مكانًا خاصًا، وتأتى فى صدارة الكتابات التى كشفت عن الجوهر الحقيقى لإبداعات محفوظ، ولغزارة هذه الدراسات، فهناك ما يمكن أن يكون من بينها ما هو مهجور ومجهول تمامًا، لا يعرف أحد عنه شيئًا.

فى العام 2010 صدرت لمصطفى بيومى دراسة بعنوان «وصف مصر فى أدب نجيب محفوظ.. القرآن الكريم»، قدم لها بقوله: يحظى القرآن الكريم بمكانة بالغة الأهمية فى عالم نجيب محفوظ الروائى والقصصى، وهو ما يتناسب مع جلال القرآن وقداسته فى الحياة المصرية، التى يحرص الكاتب الكبير على تجسيد كل مفرداتها.

ويحدد بيومى مكان ومكانة القرآن الكريم فى عالم نجيب محفوظ الروائى بقوله: القرآن فى أدب نجيب والحياة التى يعبر عنها، وثيق الصلة بالعلاقات التى تحكم البشر، فهو ليس نصًا يقرأ فى الصلوات ويدرس فى المساجد والمعاهد، بل إنه حاضر فى القلوب والعقول، ومتغلغل فى كل تفاصيل الحياة، ومندمج فى الإيقاع اليومى المعتاد، فلا تمر لحظة واحدة بمعزل عن الاستعانة به والاتكاء عليه.

بعد أن صال مصطفى بيومى وجال فى عالم نجيب محفوظ باحثًا عن تجليات القرآن بين سطور قصصه وفصول رواياته، قدم ما يمكننا اعتباره التوظيف المباشر لبعض سور القرآن فى روايات نجيب، وعندما نقرأ ما قدمه مثلاً بين يدى سورة الفاتحة، سنكتشف أنه يرصد ما يمكننى اعتباره التفسير الروائى لفاتحة الكتاب، وقد سربه نجيب بين سطور عدد من رواياته.

يقدم بيومى لتوظيف سورة الفاتحة فى العالم الروائى لأديب نوبل بقوله: تحتل فاتحة الكتاب موقعًا بالغ الأهمية فى عالم نجيب محفوظ، وتتمثل أهميتها فى عدة محاور، يمكن تحديدها على النحو التالى: الفاتحة والزواج، الفاتحة والموت، الفاتحة أداة للتمنى والمقاومة، الفاتحة والفكاهة، وخصوصية الآية الأولى من الفاتحة «الحمد لله رب العالمين».

والإحاطة بهذه المحاور مجتمعة، تمثل محاولة للتوقف التفصيلى أمام الدور الذى تلعبه الفاتحة عند نجيب محفوظ، وهو دور يجسد قمة التجاورية بين الدين والدنيا، فبالفاتحة نتزوج، ونترحم على الموتى، ونراود الأحلام والآمال، ونقاوم المخاوف، ونضحك، ونتمثل بالآية الأولى: «الحمد لله رب العالمين، التى تمثل جزءًا نابضًا فى لغة الحياة اليومية.

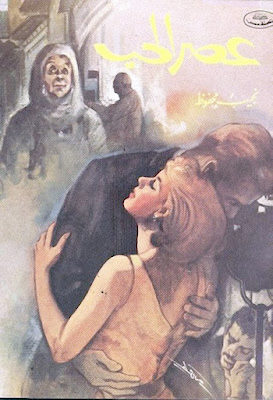

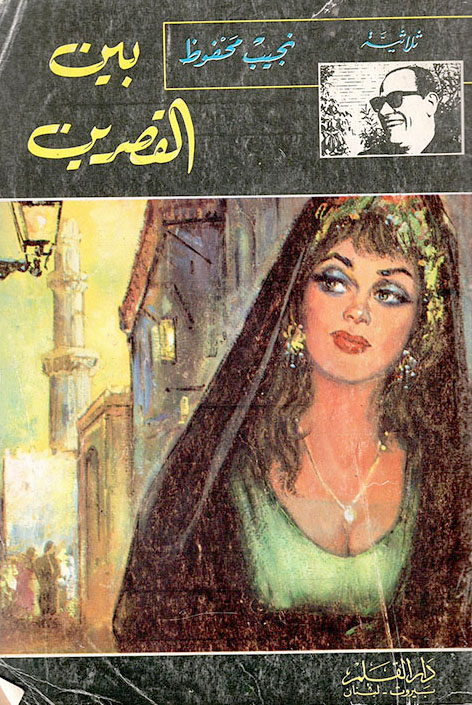

عن المحور الأول، والذى يعالج فيه مصطفى بيومى سوة الفاتحة كمرادف للزواج ، يقول: قراءة الفاتحة، وخاصة فى الأوساط الشعبية، جزء أساسى فى منظومة الزواج، وقد لا تكون زنوبة العوادة، ربيبة العوالم فى «بين القصرين» حجة فى الكشف عن العادات والتقاليد والطقوس الاجتماعية الراسخة، لكنها تقدم أفضل صياغة فى عالم نجيب محفوظ للموقع الذى تحتله الفاتحة فى عملية الزواج.

فهى تترجم كلمة اللقاء التى يقولها ياسين قاصدًا بها الاتصال الجنسى، فى عبارة واضحة: الواحد منكم يطلب بكل بساطة اللقاء.. كلمة صغيرة.. ولكنه يعنى بها عملًا ضخمًا لا ينال عند بعض الناس إلا بالسؤال والشفاعة وقراءة الفاتحة والمهر والجهاز والمأذون.

فبعد السؤال والشفاعة تأتى الفاتحة سابقة للمهر والجهاز والتتويج النهائى بالمأذون، وقد تكون الفاتحة كلمة عادية متداولة، لكنها خبر يستقبل عند المهتمين كمرادف لكلمة الزواج، ومقدمة له، لذلك يترتب عليه أخطر النتائج، كما نجد فى الحكاية رقم «٣٨» من «حكايات حارتنا» التى تبدأ على النحو التالى:

«وأنا ألعب فى الحارة تنطلق زغرودة من بيت الديب.

أكثر من صوت يتساءل: خير إن شاء الله.

فيبشرنا أحدهم قائلًا: قُرئت فاتحة نعيمة السقاف على شيخون الدهل.

ثم يأتى رد فعل فتحية قيسون العنيف الشرس لتكتمل الحكاية، وليس رد الفعل هذا إلا بمثابة النتيجة المنطقية لإدراك المرأة أن خبر قراءة الفاتحة يقود بالضرورة إلى الزواج.

مع من تقرأ الفاتحة؟

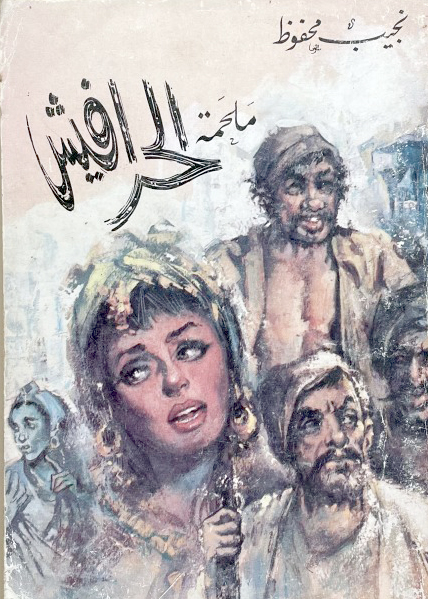

شمس الدين عاشور الناجى، فى ملحمة «الحرافيش»، يقرأ الفاتحة مع دهشان، شقيق عجمية التى يرجوها زوجة له:

- ما قولك يا دهشان؟

- يا له من شرف لم أحلم به یا معلمی.

فمد له يده قائلًا: إذن فلنقرأ الفاتحة.

هذه القراءة «الثنائية» تثير غضب أم شمس الدين المستبعدة من عموم العملية: أما كان يجب أن تشاورنى قبل أن تفعل؟

أما سماحة الناجى فى الرواية نفسها، فيقرأ الفاتحة مع أم العروس مباشرة.

الأكثر اتساقًا مع الأعراف والتقاليد، هو ما يفعله صادق صفوان فى «قشتمر»: لقد سألت والدتى أن تقرأ الفاتحة مع ست فاطمة أم إحسان.

قراءة الفاتحة إذن تمهيد ومقدمة للزواج، والأولى تبعًا لذلك، أن يتم التعامل معها كبديل أو مرادف للخطبة، والعطف بينهما نجده فى معرض الحديث عن وفاة الشيخ معاوية القليوبى، فى حديث «الصباح والمساء»: ولكن لم يتسن للشيخ شهود الزفاف، فقد وافاه الأجل بعد أسبوع من إعلان الخطبة وقراءة الفاتحة.

فعلان متداخلان متشابكان الخطبة وقراءة الفاتحة تربطهما «واو» العطف، وإذا تعذر إعلان الخطبة، فلتكن الفاتحة بديلًا عنها، ودلالة حاسمة على «حجز» المخطوبة حتى لا يتقدم لها منافس آخر.

صغر السن، يجعل من إعلان خطبة سهام محمد حامد برهانًا على ابن عمتها رشاد نعمان الرشيدى، فى «الباقى من الزمن ساعة»، فعلًا غرائبيًا مضحكًا والبديل المطروح هو قراءة الفاتحة عائليًا، حتى يحين الوقت المناسب:

- وسهام هدية أيضًا ولكن إعلان الخطوبة الآن أمر يدعو للضحك.

- هل ترفض؟

- أبدًا.. لنقرأ الفاتحة.. ليكن حجزًا حتى يجىء الوقت المناسب.

وإذا كان إعلان خطبة سهام ورشاد وهما فى سن المراهقة، يبدو مضحكًا عند الطبقة الوسطى المثقفة، فإننا نصادف قراءة الفاتحة فى المهد عند الطبقات الشعبية.

زهيرة فى «الحرافيش»، قرئت فاتحتها منذ مولدها، وحجزت لعبد ربه الفران كما تقول أمها: فاتحتها مقروءة منذ مولدها.

ولأن قراءة الفاتحة ترادف الخطبة، وتعنى وعدًا صريحًا بالزواج، واتفاقًا لا تراجع فيه، فإن النكوص عنها يمثل عقبة ومشكلة متعددة الجوانب.

قد يكون عزت عبدالباقى فى «عصر الحب»، هو أغنى أغنياء الحارة وقد تكون أمه الست عين ذات مكانة فريدة، لكن قراءة فاتحة بدرية المناويشى يمثل حاجزًا منيعًا أمام طموحه للارتباط بها.

فى مرحلة الأحلام والتفكير السلبى، عرف فى الحارة أن عبدالحميد الكومى خطب بدرية، وأن الفاتحة قد قُرئت.

ولأن الفاتحة التزام وميثاق، فإن محاولة عزت الفردية لاقتناص بدرية بعد قراءة فاتحتها، تصطدم بأبيها الذى ينبهه إلى الأعراف والتقاليد الصارمة: لقد قرأنا الفاتحة، وكان بوسع والدتك أن تتكلم لو توفرت لها الرغبة.

وليس أدل على خطورة قراءة الفاتحة، وما تمثله من التزام اجتماعى من طلاق أم بدرية بعد أن هربت الابنة المرتبطة بالفاتحة مع حبيبها الحقيقى حمدون عجرمة.

الأزمة فى الحالة السابقة فردية تنتهى بهروب بدرية ونهاية الحياة الزوجية لأمها، وثمة أزمة مماثلة نجدها فى ملحمة «الحرافيش»، وتنتهى بتراجع مشين للشقيقين الخاطبين بعد أن تغيرت أحوالهما المالية.

فى مرحلة الفقر، قرئت فاتحة عاشور وضياء على فتحية وشكرية، ابنتى محمد العجل، ثم هبطت الثروة من السماء، وتبدلت الأحوال بعد عودة الأخ الغائب، حيث لم يعد الشقيقان متوافقين مع المشروع القديم، واعترضت الطريق المنبسط عقبة كالحة هى قراءة فاتحة شكرية وفتحية: فرضت نفسها عليهم من أول يوم.

سرعان ما يعلن ضياء تراجعه مديرًا ظهره للفاتحة المقروءة، أما عاشور بضميره الدينى اليقظ والتزامه الأخلاقى، فإنه يعانى تمزقًا قاسيًا موجعًا بين ما قطعه على نفسه من عهد، وما يحسه من تغيير:

سألته أمه وأنت يا عاشور؟

فأجاب مغلوبًا: لقد قرأنا الفاتحة.

يأبى والد المخطوبتين أن يزوج إحداهما دون الأخرى، ويفسخ الفاتحتين معًا، وبذلك يستريح ضمير عاشور ويتحقق مراده معًا، لكنه يستحق وأسرته توبيخًا مناسبًا من الفتوة: إنكم أنذال يا آل الناجى.

الفاتحة ليست لهوًا وعبثًا، فهى عقبة كالحة، وعاشور يبدو مغلوبًا وهو يحافظ على فاتحته، التى يدرك مدى قوتها وأهميتها، والفتوة نفسه يترجم خطورة النكوص بأسلوبه الخاص متهمًا المتراجعين بالنذالة.

والمفارقة العجيبة بحق نجدها فى قصة «الخوف» بمجموعة «بيت سيئ السمعة»، وفاتحة بدرية فى «عصر الحب»، وفتحية وشكرية فى «الحرافيش»، لا تتجاوز فيما تثيره من مشاكل الإطار الذاتى الضيق الذى يمس أفرادًا معدودين محددين، أما قضية فاتحة نعيمة بنت الليثى، فى قصة «الخوف»، فهى معقدة وتهدد مصير حارة كاملة.

البنت جميلة ويرشحها جمالها متعانقًا مع فقرها لزيجة عادية تبدأ كالمألوف بقراءة الفاتحة، وما لبث أن قرأ عم الليثى العجوز الفاتحة مع شاب بياع بطاطا يدعى الحملى.

لا جديد ولا مثير، فمن المنطقى أن تتزوج ابنة بائع الكبدة من بياع البطاطا، لكن الغرابة تبدأ بتدخل الأعور الفتوة، وإظهاره الطمع فى نعيمة، ما يجبر الأب على قراءة فاتحة جديدة معه، ذلك أنه لا يقوى على رفض الفتوة: مددت يدى وأنا لا أدرى وقرأت معه الفاتحة.

- وفاتحة الحملى؟

- قابلته واعترفت له بوكستى.

تراجع مبرر، فلا مجال للمقارنة بين بياع بطاطا وفتوة خطير وفسخ الفاتحة الأولى مما يسهل غفرانه فى ظل موازين القوى، لكن الكارثة التى تتجاوز الأب وابنته إلى الحارة كلها تبدأ مع ظهور فتوة آخر، والاضطرار إلى قراءة فاتحة جديدة:

- بعد فاتحة الأعور بساعتين وجدت جعران فتوة الحلوجى أمامى.

- ثم اضطررت أن أعترف له بفاتحة الأعور.

- ومددت يدى وأنا لا أدرى وقرأت الفاتحة.

- وفاتحة الأعور؟

- هذه هى المصيبة فأغيثونى.

فاتحة الحملى يمكن التخلى عنها بلا لوم أو عتاب اجتماعى، أما فاتحتا الفتوتين فالتراجع عنهما خطر يهدد الحارة، ويمثل الخط الرئيسى فى بناء القصة وتطور أحداثها، لا مجال لإرضاء الفتوتين معًا، ولا قدرة على الاختيار بينهما.

ضاع الحملى وتبخرت فاتحته بسبب قوة منافسيه الخطيرين، أما عباس الحلو فى زقاق المدق، فقد أوشكت فاتحته أن تتبخر بسبب ثروة منافسه السيد سليم علوان، رضيت حميدة بعباس، دون حب أو اقتناع حقيقى، لأنه الأفضل نسبيًا- وإن لم يرق إلى مستوى طموحها- مشروع زيجة تقليدية تنتهى خطوتها الأولى بقراءة الفاتحة وشرب الشربات.

يسافر عباس للعمل فى معسكرات الإنجليز، ويبقى السيد سليم علوان فى الزقاق يدير وكالته أيهما أحق بالفتاة، الشاب الذى قرأ الفاتحة واغترب ليوفر تكاليف الزواج، أمام العجوز صاحب الثروة المقيم؟ عباس هو الأولى بمقاييس المنطق والعرف والارتباط الذى تمثله الفاتحة، وسليم هو الأقوى بفضل الثروة الطائلة والمكانة الاجتماعية، ما إن يعلم الرجل بـخبر الفاتحة من أم حميدة، حتى يصفر وجهه غضبًا، ويقول بحدة كأنه ينطق باسم حشرة قذرة: عباس الحلو .

فقالت المرأة بعجلة ولهوجة: رباه لقد قرأنا الفاتحة.

قطب السيد سليم قائلًا فى غضب وازدراء: ذلك الحلاق الشحاذ.

فقالت أم حميدة كالمعتذرة: قال إنه سيشتغل فى الجيش، ليجمع ثروة، وسافر بعد أن قرأنا الفاتحة.

حدة الرجل وغضبه، ثم ارتباك المرأة واعتذارها، مما قد يوحى بخطأ عباس وجرمه، قوانين المنفعة والمصلحة، دون نظر إلى أعراف وقيود المجتمع، هى التى تدفع أم حميدة إلى التراجع السريع واستبعاد ابنتها بالتبنى من الأمر كله: لا شأن لابنتى بهذا الأمر، وما حدث لا يعدو أن جاءنى الحلو يومًا مصحوبًا بعم كامل ثم قرأنا الفاتحة.

إنها تهون من شأن قراءة الفاتحة، وكأنها ليست مرادفًا عرفيًا للخطبة، ثروة سليم تتفوق على الشاب المكافح والفاتحة المقروءة، لكن تراجع أم حميدة لا يعنى زوال المشكلة، أو الموافقة النهائية على العرض الذى يتقدم به التاجر الثرى، فالمسألة وثيقة الصلة بالأعراف والتقاليد، التى تختلط مع القداسة الدينية للفاتحة، بحيث يمثل الاختيار همًا شكليًا للمرأة الشعبية.

لا تهتم حميدة بالفاتحة المقروءة اهتمام أمها، فالفتاة الطموحة المتمردة تتساءل باستنكار، كأن ما تطرحه الأم قضية بالغة البساطة والتفاهة: ماذا أرى؟ وترد أمها متشبثة بالسؤال، وملحة على فكرة الارتباط: أجل ماذا ترين؟ فليس الأمر مما يسهل الفصل فيه، أنسيت أنك مخطوبة؟!.. وإنى قرأت الفاتحة مع الحلو؟

السيد رضوان الحسينى، كبير الزقاق وأهم أعيانه، هو الأكثر ورعًا وإدراكًا لخطورة الأمر، وعندما تستشيره أم حميدة يرفض بإصرار أن تفسخ الخطوبة، وهو موقف تفسره حميدة بما يتوافق مع مصلحتها: فسعادتى أنا لا تهمه فى كثير أو قليل، ولعله تأثر بقراءة الفاتحة كما ينبغى لرجل يرسل لحيته مترين.

إنها تفسر موقفه الرافض، الذى تراه متشددًا ومتعنتًا، بتدينه ولا مبالاته بسعادتها، وتغفل أن القاعدة الاجتماعية السائدة، كما تتجلى فى حيرة أمها غير المتدينة، ترفض إهانة الفاتحة المقروءة وتجاوزها.

لا يوجد خلاف حقيقى بين حميدة وأمها، لكن أم حميدة تبدو حريصة على إظهار رأيها المعارض، كأنها تؤدى واجبًا شكليًا، دون نية حقيقية فى المعارضة العملية وعرقلة المشروع الجديد الذى سيعود بالخير عليها، وهى تقول مدفوعة برغبة فى إغاظة الفتاة والانتقام من سوء خلقها: ولكنك مخطوبة.

فضحكت حميدة ساخرة. وقالت: إن الفتاة حرة حتى يعقد عليها، وليس بيننا وبينه إلا كلام وصينية بسبوسة.

- والفاتحة؟

- المسامح كريم.

- الفاتحة ذنبها كبير.

فصاحت باستهانة: بليها واشربى ماءها.

ها هى حميدة تنتبه إلى ما أباحه لها الدين من حرية الاختيار، وها هى تتنصل من الكلام والبسبوسة والفاتحة.

الرأى العام تمثله الأم غير الجادة فى حديثها عن ذنب الفاتحة، أما المصلحة الشخصية فتجسدها حميدة، مستهينة إلى الدرجة التى تدفعها إلى السخرية من الفاتحة.

يحسم الأمر، وتذهب أم حميدة عند ضحى اليوم التالى لتقرأ الفاتحة: مرة أخرى.

لم يفسد المشروع الجديد والفاتحة الجديدة، إلا مرض التاجر الثرى وإلغاء الفكرة من أساسها.

لا يشغل الحديث عن الفاتحة الجديدة، التى لم تتم بين سليم وحميدة على أنقاض الفاتحة الأصلية، إلا صفحات قليلة من الرواية، لكنها صفحات معبرة خير تعبير عن الدور الذى تقوم به الفاتحة، لمزيج من الأسباب الدينية والاجتماعية فى الزواج المصرى الشعبى، وهى صفحات كاشفة، من ناحية أخرى، عن طبيعة شخصيات ساكنى الزقاق، كما ينعكس فى أسلوب تعاملهم مع الفاتحة رضوان الحسينى وورعه وسليم علوان وشهواته، حميدة وطموحها غير المحدود، الأم وطمعها، عباس الحلو الغائب المظلوم دائمًا.

وثمة وجوه غرائبية أخرى لقراءة الفاتحة بنية الزواج، فى عالم نجيب محفوظ.

من ذلك أن تقرأ الفاتحة فى حالة سكر بين، يغيب فيه الوعى، كما يفعل المعلم جعدة فى قصة «نحن رجال» بمجموعة همس الجنون.

فى ذروة السكر، يقول جعدة بلسان ملتو: نحن رجال.. الرجل بغير زواج ناقص.. الزواج فرض وسنة شلبية المصونة بنت عم طلبة جارنا وعمنا.. يا عم طلبة اقرأ الفاتحة.

فاتحة بين السكارى والخاطب والمخطوب منه والشهود الذين يهللون للخبر، لا يعون شيئًا، وتتحول الفاتحة إلى مشروع استثمارى، من ولى الأمر الذى لا يبالى بالمصلحة والاستقرار، قدر اهتمامه بالعائد المالى السريع.

للزواج من مروانة، فى «قلب الليل» يتوجه جعفر الراوى إلى كبير قومها وولى أمرها، وهو طاعن فى السن حتى الموت، لا يتحدث العجوز سليل الإجرام عن التفاصيل والمؤهلات، لكنه يقول: عشرة جنيهات فى يدى هذه.

وبسط يده، فتحركت أم مروانة حركة غامضة، فقطب العجوز قائلًا: بلا جهاز.

ويقول جعفر الراوى: لنقرأ الفاتحة.

وانطلقت الزغاريد.

لا أهمية للأصل والعمل والأخلاق، فالبطولة الوحيدة للجنيهات العشرة، وتأتى الفاتحة بلا تأخير بعد دفع الثمن.

والمصلحة المادية أيضًا هى التى تقف وراء زواج المعلم شمس الدين فى «الحرافيش» من ابنة الفتوة سمعة الكلبشى، شمس الدين يبحث عن الحماية، والفتوة يتطلع إلى أموال العريس، والسؤال الأول والوحيد يتعلق بالمهر المدفوع، وبعد تحديده بخمسمائة جنيه يمد الفتوة يده قائلًا: لنقرأ الفاتحة.

أهى فاتحة تقرأ من أجل توثيق ومباركة الزواج غير المتكافئ، أم أنها فاتحة تمهد لتدشين مشروع وصفقة؟

أما الوجه الغرائبى للفاتحة، عند كمال عبدالجواد فى قصر الشوق فيتمثل فى تصوره لوجود مفارقة بين شخصية عايدة وثقافتها من ناحية، وما يمارس من طقوس عند زواجها من ناحية أخرى، وباسم الحب تغدو ربيبة باريس لشيخ معمم يتلو فاتحة الكتاب.

لا غرابة فى زواج عايدة شداد المسلمة، وفق قواعد وأصول الشريعة الإسلامية، وكمال العاشق وحده هو الذى يبحث عن تناقض بين الثقافة الباريسية والشيخ والفاتحة.

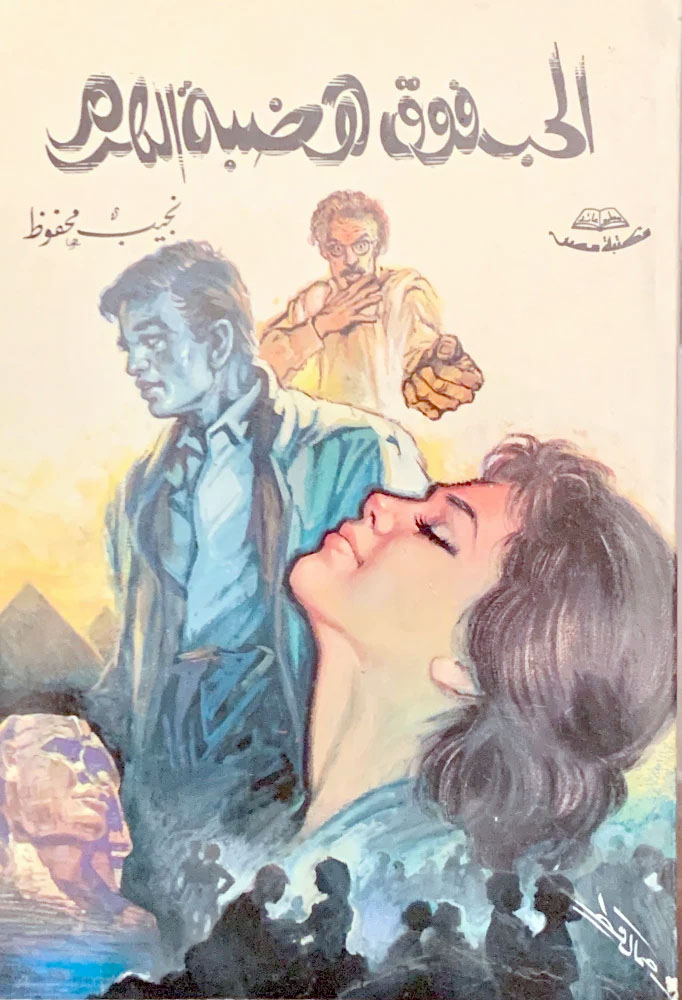

ولعل أطرف ما يتعلق بالفاتحة، من حيث ارتباطها بالزواج هو ما نجده فى قصة «نور القمر» بمجموعة «الحب فوق هضبة الهرم»، حيث يقترح الفتوة سنجة الترام على الضابط المتقاعد أنور عزمى أن يتزوج، وبعد أيام من اقتراحه الذى لم يجد استجابة وقبولًا، يقوم بزيارة أنور فى منزله، ويسأل ببرود: ومتى تفى بوعدك؟

- أى وعد يا معلم؟

- ألم نقرأ الفاتحة؟

وإذا يحملق فيه الضابط بذهول، نابع من حقيقة أنه لم يلتزم بشىء ولم يقرأ الفاتحة، يقول الفتوة مستدركًا: قرئت بالقلب، أم وجدتنا دون المقام؟

لا وعد من الضابط بالموافقة على الزواج، تصريحًا أو تلميحًا، ولا فاتحة مقروءة، لكن الفتوة يضيف جديدًا غير مسبوق، وهو القراءة السرية بالقلب دون اللسان.

المحور الثانى الذى أمسك مصطفى بيومى بسورة الفاتحة فى عالم نجيب محفوظ الروائى كان محور الترحم على الموتى، فلها ارتباط وثيق بالموت، ذلك أن الأحياء يقرأونها كثيرًا ترحمًا على أرواح موتاهم.

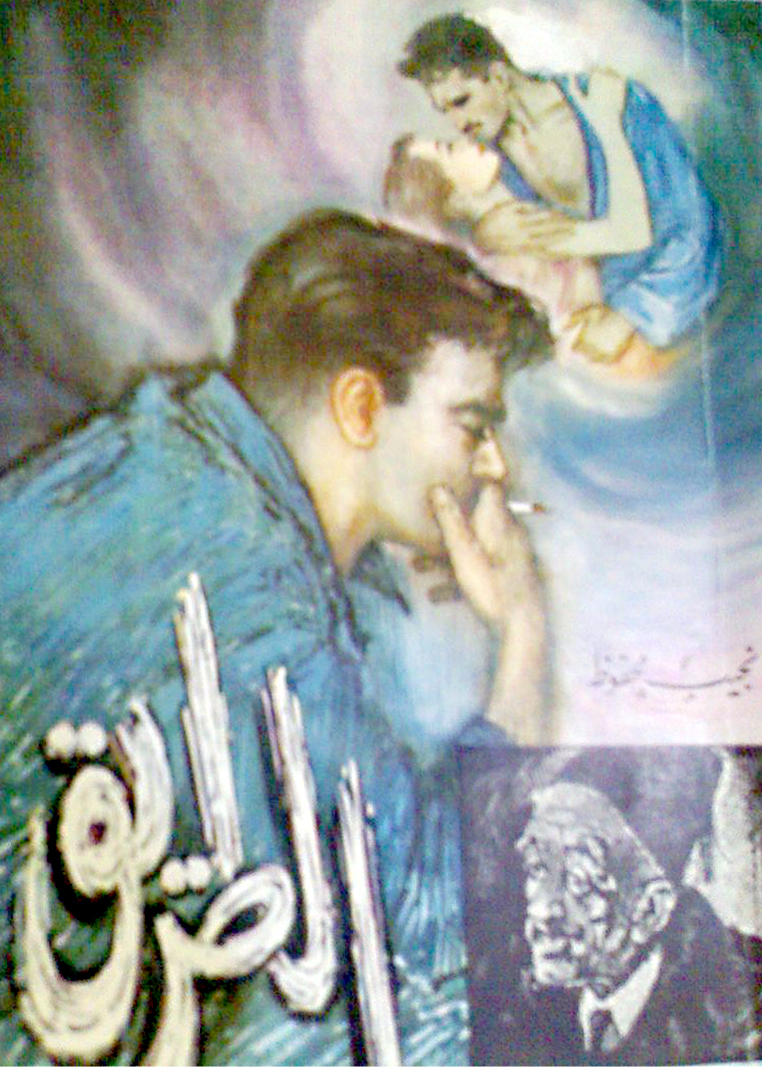

قد تتم قراءة الفاتحة فى مواجهة جثمان الميت مباشرة، كما يفعل صابر سيد الرحيمى فى «الطريق» مع أمه: أنا لم أر ميتًا قط، حتى جثة أمى أغمضت عينى وأنا أقرأ عليها الفاتحة.

الأكثر انتشارًا فى عالم نجيب محفوظ، هو قراءة الفاتحة على القبور عند زيارة الموتى، وهى الزيارات التى يداوم عليها الأحياء، ويلتزمون بها فى مواعيد بعينها.

من ذكريات الطفولة التى يستدعيها كامل رؤبة فى السراب: وقفنا- أنا وأمى- على قبر جدتى فى المواسم تكلله بالرياحين ونقرأ الفاتحة مترحمين.

وإذا كان كامل يشارك أمه فى قراءة الفاتحة، ويكتسب منذ طفولته تقليدًا دينيًا اجتماعيًا، فإن عثمان بيومى فى حضرة المحترم بعد توظفه يقف على قبر والديه الضائع بين قبور لا حصر لها، ويقرأ الفاتحة.

وفى قصة «الخندق» بمجموعة «التنظيم السرى»، يتحول مدفن الأسرة إلى مسكن للأغراب، ويقنع المالك الشرعى بالمروق إلى قبر والديه ليتلو الفاتحة.

الآباء والأمهات فى القبور والقلوب معًا، والفاتحة تنطلق من قلوب الأحياء المحبين لتشارك الأحبة الساكنين فى القبور وحدتهم، وتبعث إليهم برسالة الرحمة والمودة.

لا يملك المرء أن يعوض والديه ويستبدلهما، لكن تعويض الزوج متاح وميسور.

فى قصة «إصلاح القبور» بمجموعة «همس الجنون» تواظب الأرملة على زيارة قبر زوجها الراحل فى إخلاص ودأب، وبظهور زوج جديد يتراجع الاهتمام، ويتغير مكان قراءة الفاتحة، وقرأت هذه المرة الفاتحة على البعد، وقالت لنفسها: إن البعد لن يمنع رحمة الله من أن تؤنس الساوى فى قبره.

الهدف من القراءة إذن هو مؤانسة الموتى، وعند الأرملة المهيأة لزواج جديد تنتصر الحياة، ويفوز الحى على الميت، ويتغير مكان قراءة الفاتحة من «القبر» إلى «القلب».

وتلعب قراءة الفاتحة أثناء المرور على القبور دورًا مهمًا فى بناء رواية «خان الخليلى» وتشكيل طابعها الشجنى من خلال علاقة الحب التى لم تكتمل بسبب المرض والموت بين رشدى عاكف وجارته نوال.

تتوثق العلاقة بينهما فى رحلتهما اليومية إلى المدرسة، والطريق إليها يحتم المرور على المقابر وأشار رشدى إلى مقبرة خشبية ذات فناء صغير، تقع على جانب الطريق الأيمن ثالثة المقابر وقال: مقبرتنا.

فنظرت الفتاة إلى حيث يشير، فرأت المقبرة الصغيرة، وقالت باسمة: فلنقرأ إذن الفاتحة.

وقرآ الفاتحة معًا.

«باسمة» وهى تقترح قراءة الفاتحة، لأن الحب، وليس الموت والموتى، هو ما يشغلها ويدفعها إلى الاقتراح والتنفيذ، وقراءة الفاتحة على من لا تعرفهم من الموتى، إنما يتم لحساب الحبيب الحى والمستقبل، دون أهله الموتى، الذين يجسدون الماضى.

يأتى المرض بأعبائه ومتاعبه، فيتعثر انتظام الرحلة اليومية المشتركة ويتخلف رشدى عن مصاحبتها، وعندما تعود المسيرة ويمران بالمقبرة تقول الفتاة لحبيبها، وكأنها تذكره بالتاريخ القريب وذكرياته: أنتم مدينون لى بمئة رحمة على الأقل، لأننى أقرأ الفاتحة لمقبرتكم كل صباح.

لمَن تقرأ الفاتحة؟

للحبيب الغائب بالمرض، وليس لأهله المغيبين بالموت. الحياة هى الدافع للقراءة والترحم.

رشدى عاكف، متأثرًا بمرضه وهواجسه، يتعامل مع المسألة على نحو آخر: ثم امتد بصره إلى المقبرة فسرعان ما خطر له خاطر مخيف كأنه شيطان انشقت عنه أرض الموتى، هل يجرى القضاء غدًا بأن تقرأ فتاته وهى آخذة طريقها هذا الفاتحة على روحه هو؟

نوال تحب وتلهو وتتطلع إلى الحياة والمستقبل، فى إطار مرح تتخلله الفاتحة، أما رشدى فيغيّره المرض، وتؤثر عليه فكرة الموت، فتدفعه إلى التعامل بجدية، والتفكير فى المستقبل الذى يرقد فيه داخل المقبرة التى يمران عليها، والتساؤل عن موقف فتاته منه ساعتها، وهل تقرأ على روحه الفاتحة؟

مع استفحال المرض، تنقطع النزهة اليومية التى تمر بالعاشقين على القبور، ويكون آخر العهد برشدى فى علاقته مع القبر ومداعبته نوال، وهو ما راوده من هواجس حول الموت ومدى وفاء نوال له، هكذا تتحول مقبرة آل عاكف من أداة للمرح والتعبير عن الحب إلى مؤشر للتدهور والسقوط.

المؤكد أن نوال قد مرت على المقبرة بعد موت رشدى ودفنه فيها، لكن الرواية لا تكشف عن موقفها الذى لا يحتاج توقعه إلى جهد كبير، فالحياة بأحيائها وصخبها تنتصر دائمًا.

ليس محتمًا أن تُقرأ الفاتحة فى مواجهة الموتى وقبورهم، فمن الممكن أن تُقرأ على البعد كما تفعل الأرملة المهيأة لزواج جديد فى قصة «إصلاح القبور».

وفى «السراب»، يتذكر كامل رؤبة لاظ جده وأيام الرغد والهناء التى قضاها معه، فيقرأ الفاتحة، وهو فى الترام، على روحه المحبوبة.

وفى زيارة أحمد عبدالجواد وابنيه، ياسين وكمال، مسجد الإمام الحسين بعد انقطاع طويل فى «قصر الشوق»، يقول الأب: لم نجتمع هنا منذ ذلك اليوم، مشيرًا بذلك إلى آخر اجتماع لهم أثناء ثورة ١٩١٩، بحضور ابنه الشهيد فهمى، ويرد ياسين بتأثر الفاتحة على روح فهمى: تليت الفاتحة.

فى الترام وفى المسجد، تقرأ الفاتحة على روحى الجد والشهيد، وتؤنسهما الفاتحة على البعد دون مواجهة مباشرة للقبر.

فى «السراب» و«قصر الشوق»، تحديد واضح لشخصيتى المرحومين المقصودين بالفاتحة، وفى مواضع أخرى تكون الفاتحة موجهة إلى جموع تتجاوز الفرد الواحد المحدد.

فى «ليالى ألف ليلة» تتوالى التعليقات فى قهوة الأمراء، بعد إعلان السلطان شهريار عن توبته وتوقفه عن سفك دماء العذارى والمعارضين لسياسته الديكتاتورية، وأول هذه التعليقات الفاتحة على أرواح الضحايا.

ليس شخصًا بعينه هو المقصود بقراءة الفاتحة، لكن كل الضحايا الذين فتك بهم الطاغية.

وقد تكتسب الدعوة إلى قراءة الفاتحة «تلميحًا» ينفى الهدف الشائع من القراءة.

الشيخ عفرة فى «الحرافيش»، صاحب فضل على عاشور الناجى، أما درويش فهو على النقيض من أخيه الشيخ الراحل، شرير لا مروءة فيه ولا يتورع عن طلب نقود من عاشور، يأخذها غير شاكر، قائلًا بنبرة ذات مغزی: لنقرأ الفاتحة على روح أخى عفرة.

يقرأ عاشور الفاتحة، ويقول: لم أنقطع عن زيارة قبره.

لا يترحم درويش على روح أخيه بالدعوة إلى قراءة الفاتحة، لكنه يذكر عاشور بفضل الرجل عليه. عاشور يسايره فى القراءة، ويعود ليؤكد أنه لم ينس الفضل، ويعرف أغراض درويش وألاعيبه.

الارتباط الوثيق بين الفاتحة والموت هو ما يجعل الفاتحة جزءًا من تكوين شعبى شائع يعنى اقتراب الموت، فمعنى اقرأ الفاتحة على روحك، أو سنقرأ الفاتحة على روحك، أن الموت قريب.

هذا ما نجده بعد انتصار الضابط عثمان على الفتوة جعران فى المعركة الثنائية التى تقدمها قصة «الخوف» بمجموعة «بيت سيئ السمعة»، يتراجع الأعوان ويصيح بعضهم فى وجه الضابط: قريبًا سيقرأون على روحك الفاتحة.

الترجمة الحرفية: إنك لن تفلت بفعلتك، وستموت، وتقرأ الفاتحة على روحك بعد موتك.

هل تقتصر الحياة المصرية على الأحياء والموتى فقط؟

ثمة فريق ثالث ينتمى إلى الموتى والأحياء معًا، ونعنى بذلك الأولياء من أصحاب الأضرحة هم أموات، لكنهم يمارسون من التأثير ما يفوق ملايين الأحياء، وقراءة الفاتحة لهم، وفى حضرتهم عند زيارتهم من التقاليد الشعبية الراسخة الموروثة.

فللسيدة زينب وجودها المؤثر فى حياة كامل رؤبة فى «السراب»، وهو يتعامل معها كشخصية حية تعرف عنه كل شىء، حتى ما يخفيه فى أعماقه من أسرار وآثام، وفى زيارات كامل المتعددة لضريحها، مع أمه أو بمفرده، تظهر الفاتحة دائمًا.

يذهب للزيارة مع أمه، تائبًا عن معصيته بشرب الخمر ودخلنا ونحن نقرأ الفاتحة.

وفى سياق مختلف يزورها بمفرده فيطوف بالضريح قارئًا الفاتحة.

والدور الذى يلعبه الإمام الحسين، مسجدًا وضريحًا فى حياة كمال عبدالجواد وأمه أمينة، عبر أجزاء الثلاثية جميعًا، والملايين غيرهما من المسلمين فى جميع العصور، لا يختلف عن دور السيدة زينب فى حياة كامل.

فى طفولته التى تعبر عنها «بين القصرين»، لا ينقطع كمال عن المرور بمسجد الإمام الحسين فى الصباح والمساء: لم تكن تقع عليه عيناه حتى يقرأ له الفاتحة، ولو تكرر ذلك منه مرات فى اليوم الواحد.

وعندما تقوم أمينة بمغامرتها الكبرى، فتزور المسجد فى غياب زوجها ودون إذنه، لا تتطلع ابنتها خديجة إلى مصاحبتها فى الزيارة، وتقنع بالقول: الفاتحة أمانة.

وأثناء الزيارة، يشترك كمال وأمه فى قراءة الفاتحة أمام الضريح.

وإذا كانت خديجة تحمّل أمها أمانة قراءة الفاتحة فى الحسين، فإن الأم بدورها تكلف ابنها كمال بالمهمة نفسها، فى زيارته الأسبوعية للضريح بعد صلاة الجمعة بصحبة أبيه وأخويه.

يتطلع كمال ملهوفًا إلى ساعة الزيارة ولثم الجدران وقراءة الفاتحة أصالة عن نفسه وإنابة من أمه، كما وعدها.

وفى «السكرية»، بعد أن تتحرر أمينة بفعل متغيرات الزمن، وتتاح لها الزيارة كما تشاء، فإنها تقترح على ابنتها المنكوبة عائشة أن تزور الحسين معها: ضعى يدك على الضريح واتلى الفاتحة تتحول نارك إلى برد وسلام.

وأحمد عبدالجواد أيضًا فى الرواية نفسها، لا يدخل مسجد الحسين إلا وهو يقرأ الفاتحة.

كامل رؤبة وأمه، فى «السراب»، وكمال وأمينة وخديجة وأحمد عبدالجواد، فى «الثلاثية»، يؤمنون بمكانة السيدة زينب والإمام الحسين ويتعاملون معهما كأحياء مقدسين قادرين على بث السلوى وتعويض الحرمان.

ليست قراءة الفاتحة فى المسجد والضريح إلا التحية الواجبة المتوافقة مع عظمة وجلال ساكنى الضريحين، لا مخالفة لروح الدين بمفهومه الشعبى فيما يفعلون، لكنه التعبير البسيط العفوى عن الإيمان والاحترام والحب.

لا تخلو حياة كامل وأحمد عبدالجواد من أخطاء وخطايا وشرور وذنوب، وكمال يتخلى عن إيمانه بالدين بعد تجاوز الطفولة، وأمينة وخديجة وزينب- أم كامل- بلا ثقافة دينية حقيقية، لكنهم- فى ممارستهم قراءة الفاتحة- لا يدعون ولا يفتعلون ولا يكذبون.

ربما يكون الأمر أقرب إلى العادة الاجتماعية، التى تكتسب مزيدًا من الرسوخ بما يخالطها من روح دينية، والتاجر الثرى عزيز الناجى فى «الحرافيش»: من عادته صباحًا أن يمضى بالدوكار إلى الحسين فيقرأ الفاتحة، ثم يميل إلى السكة الجديدة فالصاغة فالنحاسين، ثم ينتهى إلى المحل.

عادة تشحن الروح، وتمثل طقسًا يوميًا لا ضرر فيه، لكن الخطير بحق هو الاستغناء بالأضرحة وساكنيها وقراءة الفاتحة عن التعاليم والفروض الدينية جميعًا.

حامد عمرو عزيز فى «حديث الصباح والمساء»، يستسلم لأمه وطقوسها، ولأخيه وشطحاته: ثم يجول فى ربوع الصبا ويزور الحسين قارئًا الفاتحة، وكان ذلك يمثل الغاية والنهاية فى حياته الدينية.

الخلل أن تقتصر العقيدة الدينية على زيارة الأضرحة والاستسلام للرقى والخرافات وقراءة الفاتحة للحسين، أما الزيارة والقراءة مع ممارسة الشعائر والفروض، فشىء آخر لا خلل فيه ولا انحراف.

المحور الثالث فى التفسير الروائى لنجيب محفوظ لسورة الفاتحة يهتم بكونها وسيلة ناجعة لتحقيق الأحلام والأمنيات، ومواجهة المتاعب والكوابيس، وبقدر تعدد الأحلام وتنوعها، فإن الكابوس الوحيد الذى تظهر فيه الحاجة إلى الفاتحة هو العفاريت.

فى «خان الخليلى» تلوح مصحة الأمراض الصدرية فى حلوان التى يقصدها رشدى للعلاج، فيقول أحمد لشقيقه المريض بالسل: الفاتحة إن ربنا ياخد بيدك ويمن عليك بالشفا ويخرجك من هذا المكان مجبور الخاطر.

بركة الفاتحة لمواجهة المرض الصعب المهلك، وبركتها فى «حديث الصباح والمساء» لمراودة النسيان والتخلص من أوجاع الفراق بعد الموت، وهو ما يتجسد فى قول عمرو أفندى لابنه قاسم، عظيم التأثر بوفاة ابن شقيقته: اقرأ الفاتحة يبرد قلبك.

قراءة الفاتحة لن تغير الأقدار بطبيعة الحال، لكنها وسيلة يتذرع بها الإنسان لطلب الرحمة واللطف من الله. على الرغم من قراءة الفاتحة، يموت رشدى ويعجز قاسم عن النسيان، لكن الفوائد المعنوية للفاتحة لا تنتهى.

بالفاتحة تستعين، أمينة، فى «بين القصرين» عند استيقاظ كمال المفاجئ والأسرة تتحدث حول فراشه، بعد إقامة الإنجليز معسكرهم قرب البيت: فاقتربت من فراشه وربتت بيدها الباردة على رأسه الكبير، ثم قرأت بصوت مهموس وعقل شارد الفاتحة.

الفاتحة وسيلتها المتاحة لبث الطمأنينة وتحقيق الأمان لطفلها.

أما فى الحكاية رقم «٤٩» من «حكايات حارتنا» فيحلم كل صغير فى الحارة أن يطوف به فى منامه زائر الليل، ويقول لهم الكبار فى ليالى المواسم والأعياد استحم، وادخل فى فراشك فاقرأ الفاتحة وتمن ما تشاء واستسلم للنوم فربما أسعدك الحظ بمجىء زائر الليل ليحقق لك أمانيك.

قراءة الفاتحة بعد الاستحمام وقبل التمنى، وبتوسطها هذا، تستطيع أن تحقق المأمول الذى لا يتحقق أبدًا.

الفاتحة وسيلة للتفاؤل بالمستقبل، والمراهنة على ما فيه من خير يعوض كآبة الواقع، ولذلك تقرأ بنية صادقة والواقع بتفاعلاته هو الذى يحسم.

خديجة عبدالجواد فى «بين القصرين»، تقرأ الفاتحة فى سرها قبل أن تدخل على الزائرات اللاتى تعتقد أنهن جئن لخطبتها.

والجنود الإنجليز فى الرواية نفسها، يقمعون المظاهرات الوطنية ويسببون الرعب ويجلبون الموت فى ثورة ١٩١٩، لكن العلاقة الإنسانية لكمال الطفل ببعضهم، تدفعه إلى تمنى السلامة لهم: يبسط كفيه واللورى يبتعد بهم صوب النحاسين داعيًا لهم بالسلامة ثم تاليًا الفاتحة.

لا يشفى رشدى، ولا يسلو قاسم، ولا يطمئن كمال، ولا يطوف زائر الليل بالأطفال، ولا تخطب خديجة، ولا يعود كل الجنود الإنجليز سالمين، لكن الفاتحة تبقى دائمًا سلاحًا مَن لا سلاح له، ما الذى يملكه أحمد عاكف وعمرو أفندى وأمينة وأطفال الحارة وخديجة وكمال؟، ولا شىء غير قراءة الفاتحة لمراودة الأحلام والأمنيات التى يعز تحقيقها فى الواقع المتجهم الكئيب، لا تخيب الفاتحة ولا تخذل قارئيها، لكن التحديات من الصعوبة بما يتجاوز أحلام الحالمين.

وعندما يشتد الحزن ويسيطر الذعر، تظهر الحاجة الملحة إلى قراءة الفاتحة.

جعفر الراوى، فى قلب الليل، يحفظ قل هو الله أحد، ولا يحفظ الفاتحة، وإذ يسأله جده العالم الأزهرى الجليل عن السبب، يقول فى بساطة تبرر تقديمه للصمدية: لفائدتها فى إخضاع الجن.

لا يرى جعفر فائدة للفاتحة فى إخضاع الجن ومواجهة العفاريت، والعكس صحيح عند أمينة وكمال فى «بين القصرين»، فالأم وابنها يراهنان دائمًا على قدرة الصمدية، لكنهما لا يغفلان أهمية الفاتحة. لا مغيث لأمينة من الشياطين، وهى وحيدة فى البيت الكبير، إلا أن تتلو الفاتحة والصمدية.

ويحذو الطفل كمال خطى أمه فى الاستعانة بالفاتحة لمقاومة الجن والعفاريت وهو يلعب دور المرشد لأمينة عند اصطحابه لها فى رحلتها الأولى لزيارة مسجد الإمام الحسين، فيشير أثناء سيرهما إلى قبر قرمز الذى يجب- قبل الدخول فيه- تلاوة الفاتحة، وقاية من العفاريت التى تسكنه.

للفاتحة دورها فى مقاومة الجن والعفاريت، وقد تكون الصمدية هى الأكثر أهمية، لكن الفاتحة تقاوم أيضًا وتفيد.

أما المحور الرابع فى تفسير الفاتحة الروائى، فيقترب به نجيب محفوظ من روح الفكاهة.

فللفاتحة نصيب من الفكاهة التى يزخر بها عالم نجيب محفوظ.

أول ملامح هذه الفكاهة نجدها عند حسن كامل على، فى «بداية ونهاية»، وهو شاب مستهتر تلقى تربيته فى الشارع، ولا علاقة له بالدين والسلوك السوى، لكنه يحفظ الفاتحة، الطريف أن مقامرته مع أصحابه الذين يماثلونه فى الانحراف ومخاصمة الالتزام الأخلاقى، تبدأ عادة بقراءة الفاتحة لمنع الغش والغدر.

حسن هو الأكثر فوزًا وربحًا لمهارته من ناحية، ولخفة يده وعينيه من ناحية أخرى، لهذا يقول أحدهم قبل الشروع فى لعب الورق: لا نريد غشًا.

فقال حسن: طبعًا.

فقال الشاب: فلنقرأ الفاتحة.

وقرأوا الفاتحة جميعًا بصوت مسموع، ولعل حسن تعلم حفظها حول هذه المائدة.

ما يقوله أحدهم عن قراءة الفاتحة يخلو من الفكاهة العمدية، فهو يتحدث جادًا، لكن الموقف كله مشحون بالمفارقة والغرابة، التى تدفع الروائى إلى التعليق الساخر الكاشف عن طبيعة الشاب المستهتر ورفاقه، الشاب الذى لم يحفظ الفاتحة إلا حول مائدة القمار.

يختلف الأمر بالنسبة لشلة أخرى فى «قصر الشوق»، مكونة من كمال عبدالجواد فى مرحلة إيمانه الدينى، والأشقاء حسين وعايدة وبدور الذين لا يظهرون أدنى اهتمام بالدين وتعاليمه فى المأكل والمشرب والسلوك.

يلتقى الأصدقاء للقيام برحلة يزورون فيها الأهرام، وفى الطريق يقول حسين شداد مداعبًا: نحن ذاهبون إلى زيارة قرافة جدنا الأول.

ويرد كمال ضاحكًا: لنقرأ الفاتحة بالهيروغليفية.

لا يخلو تعليق كمال الضاحك من طرافة وسخرية، لكنه يبدو متناقضًا مع شخصية الشاب المتدين إلى درجة الصرامة والتزمت، وعندما يصدر التعليق نفسه من شخصية هشة العلاقة بالدين، فإن الغرابة تزول فى رحلة مماثلة تقدمها «ثرثرة فوق النيل».

يقول الممثل السينمائى رجب القاضى: نحن نزور الآن قرافة فرعونية قديمة فلنقرأ الفاتحة.

التعليق واحد تقريبًا، لكن التأثير مختلف.

المقولة لا تتناسب مع كمال وتتوافق تمامًا مع رجب.

فى الممارسات الجادة تقرأ فاتحة الكتاب ترحمًا عند المرور بالمقابر وفى السياق الفكاهى، الذى لا يخلو من خلل بالنسبة لكمال يأتى الاقتراح الساخر المستحيل أن تقرأ الفاتحة باللغة السائدة فى عصر الأجداد القدامى، وأن يتم الترحم عليهم بالفاتحة وهم غير مسلمين.

ومن القمار ومقابر الأجداد القدامى إلى الاتفاق والوفاق الجنسى بمعزل من الزواج الشرعى.

قراءة الفاتحة مقدمة للزواج الشرعى الرسمى، كما أشرنا من قبل، والفاتحة نفسها مدخل للسخرية وتفجير الفكاهة عندما يكون التفاوض حول الاتصال الجنسى وحده دون زواج وإشهار وشرعية.

فى «بين القصرين» لا يرغب ياسين أحمد عبدالجواد فى الزواج من زنوبة ربيبة العوالم، وإن يكن قد تزوجها فى مرحلة تالية، لكنه يروم اللقاء ما اللقاء؟

إنه ما تشرحه زنوبة نفسها فى مزيج من المرارة والسخرية النابعين من الوعى بقوانين الحياة وشهوات الرجال: الواحد منكم يطلب بكل بساطة اللقاء.. كلمة صغيرة.. ولكنه يعنى بها عملًا ضخمًا لا ينال عند بعض الناس إلا بالسؤال والشفاعة وقراءة الفاتحة والمهر والجهاز والمأذون.

ما يطلبه ياسين من زنوبة ليس إلا امتدادًا لما يسعى إليه الأب ويحصل عليه، فى الرواية نفسها من السلطانة أستاذة زنوبة، الأب أكثر جرأة واقتحامًا وسخرية على الرغم من يقظة ضميره الدينى فى حواره التمهيدى مع المرأة المرشحة لمرافقته، فهو يستغفر فى سره مقدمًا، ثم يتساءل فى دعابة: نقرأ الفاتحة؟

يستغفر الله مقدمًا، لأنه يعى ذنبه، ويعرف أن الفاتحة أجل مقامًا من أن تقرأ تهكمًا فى سبيل الحرام وغير الشرعى، لكنه الوعى أيضًا بضرورة المرح والإصرار على التشبث بالدين والدنيا معًا.

فى السياق نفسه، يبدو الغلام رسول الغرام بين حسن كامل وسناء فى «بداية ونهاية» حريصًا على طلب الدعاء ذى المغزى الجنسى، متكئًا على الفاتحة يصل بحسن إلى غرفة العاهرة: ودفع الباب قليلًا وتنحى جانبًا فتقدم حسن إلى الداخل وقبل أن يرد الباب وراءه شعر بيد الغلام تربت على ظهره، فالتفت صوبه فضحك الغلام، وقال وهو يبتعد: اقرأ لنا الفاتحة.

إذا كان طلب قراءة الفاتحة فى الجاد من الأمور، يستهدف رغبة الوصول وتخطى الصعاب، بفضل بركة فاتحة الكتاب، فلا بأس عند الغلام الناشئ من طلب مخالف يستهدف طموحًا آخر، يتوافق مع طبيعة واقعه وحدود أحلامه.

ويختم مصطفى بيومى دراسته بتأمل توظيف نجيب محفوظ لآية «الحمد لله رب العالمين» فى عالمه الروائى.

فعلى الرغم من أهمية الدور الذى تلعبه الفاتحة، فى عالم نجيب محفوظ، فإنها لا ترد كاملة فى أى من أعماله كلمة الفاتحة تغنى عن نصها، والآية الوحيدة التى تتكرر كثيرًا هى: «الحمد لله رب العالمين»، ذلك أنها تستخدم كجزء من لغة الحياة اليومية، وكتعبير شائع مألوف لا يقترن عند كثير من مستخدميه بالنص القرآنى.

تستخدم الآية الكريمة للتعبير عن الشكر لله بعد النجاة من مأزق والخلاص من أزمة، والوصول إلى بر الأمان والسلام والاستقرار بعد تخبط وحيرة.

فى «ليالى ألف ليلة» تنتهى ممارسات شهريار الدموية وتنجو شهرزاد وتنقذ معها بنات جنسها، ويحق للوزير دندان، أن يشعر بالسعادة، ويبدى الشكر لله فى قوله لابنتيه شهرزاد ودنیا زاد ينوء ظهرى بالسعادة فالحمد لله رب العالمين.

ويتعرض السندباد فى الرواية نفسها، لفخ شيطانى يروى تفاصيله للسلطان شهريار، وبالنجاة يختتم قصته شاكرًا، حامدًا: فالحمد لله رب العالمين.

وتستخدم الآية للتعبير عن الشكر بعد الاستجابة لطلب عزيز المنال أو تحقيق أمنية صعبة.

فى «الحرافيش» يعود سماحة الناجى بعد غياب طويل، ويعبر خضر عن عظيم سعادته، قبل أن يعرف أنها عودة مؤقتة: طالما حلمت بيوم النجاة فالحمد لله رب العالمين.

أما شيخ الحارة جبريل الفص فى الرواية نفسها، فينتشى بنجاح مسعاه وموافقة زهيرة على الزواج من المأمور، الذى اتخذه رسولًا له، ويقول: الحمد لله رب العالمين.

وقد تأتى الآية فى سياق التعبير عن التواضع والزهد، كما يفعل معروف الإسكافى، فى «ليالى ألف ليلة»، يتوهم شهريار أن الإسكافى يمتلك خاتم سليمان ويأبى الاستيلاء على عرشه، فيقول ممتنًا إنك مؤمن حقًا، والخاتم فى يد المؤمن عبادة، ويرد معروف: الحمد لله رب العالمين.

لا يملك معروف الخاتم، ولا يستطيع أن يفعل شيئًا، لكنه فى مواجهة المدح لا يتورع عن الادعاء الكاذب، معتمدًا على الآية فى إظهار الإيمان والورع.

ويرتبط الاستخدام بطبيعة الشخصية ودرجة تدينها، فالسيد رضوان الحسينى فى «زقاق المدق»، يعلق على ما يقوله سليم علوان من أنه نجا من الموت بأعجوبة، قائلًا: الحمد لله رب العالمين، نجوت بأعجوبة وتعيش بأعجوبة.

إنه لا يقنع بترديد الآية، كما يفعل غيره، لكنه يشرح ويفسر ويسترسل فى التدليل على ما يستحق الحمد لله.

ومع اقتراب نهاية العمر، يزداد الاستخدام.

فى الظهور الأول للشيخ متولى عبدالصمد، فى «بين القصرين»، يندفع إلى مكتب السيد أحمد عبدالجواد، وهو يتمتم: الحمد لله رب العالمين.

وفى الحكاية رقم «٢٨» من حكايات حارتنا يصل محسن إلى محطة النهاية بعد حياة حافلة بالتحولات، وبكلماته التى ينهى بها الحكاية والحياة يعلن رضاه عن مسيرته ونهايته: لست نادمًا أبدًا، الحمد لله رب العالمين.

وتبدأ قصة «الرجل القوى» بمجموعة «القرار الأخير» بتقديم بطلها وهو فى نهاية رحلة الحياة: اعتقد السيد طيب المهدى ساعة من الزمان أن مهمته فى هذه الدنيا قد انتهت وغمغم فى ارتياح عميق وأسى خفيف.. الحمد لله رب العالمين.

الآية ممارسة معتادة عند الشيخ متولى عبدالصمد، وموقف من الحياة عند محسن وتتويج للنهاية المتوقعة عند طيب المهدى، يجمع الرجل فى غمغمته بين الارتياح والأسى، فهو ليس قائمًا بالنهاية ومستسلمًا لها، ومثل هذا النمط يتحقق بتمامه عند أحمد عبدالجواد.

فى «بين القصرين» و«قصر الشوق»، لا يستخدم أحمد الآية، لكنه فى «السكرية»، التى يموت بعد منتصف أحداثها بقليل يرددها ثلاث مرات، مع النهاية الإجبارية والسكون الاضطرارى، يأتى الاستخدام مشوبًا بدرجة من الضجر وعدم الارتياح، ذلك أن عينه على الدنيا، وتشبثه بها لا ينتهى، وأحلامه فى مسراتها لا تخمد.

يتجرع أحمد الدواء بوجه مقطب متقزز، ثم يتمتم: الحمد لله رب العالمين.

وفى حوار تتخلله الشكوى مع أصدقاء العمر، يتساءل على عبدالرحيم: ورحمة ربنا؟

فيرد أحمد على الفور: الحمد لله رب العالمين.

ومع زيادة التدهور الصحى، يعز عليه الخروج إلا يوم الجمعة بصحبة كمال: ولكن علىّ أن أنتظر يوم الجمعة، ثم لا بد من العصا، ولا بد من كمال ليصحبنى، الحمد لله رب العالمين.

أهو الرضا أم الاضطرار؟

فى نبرة أحمد شكوى واحتجاج وتذمر، وفى حمده الاستدراكى استسلام وخنوع، لا شك فى إيمان الرجل ولا شك أيضًا فى حبه الجارف للحياة من الإيمان، والحب تتشكل ممارسته شكوى من زوال المسرات، وحمد لاستمرار الحياة.

فى تقديرى أن هذه الدراسة من أجرأ الدراسات التى كتبت عن أدب نجيب محفوظ.

قد ينقصها الكثير، فمجهود الرصد قد يكون شغل مصطفى بيومى عن التعمق فى تفسير ما فعله نجيب، لكنه على الأقل فتح الباب أمام باحثين آخرين، يمكنهم أن يدخلوا من الباب نفسه، ليخرجوا بنتائج أكثر عمقًا وتأصيلًا.

افتقدت فى هذه الدراسة، أيضًا، لرصد علاقة نجيب محفوظ نفسه بالقرآن الكريم، كيف يراه؟ وكيف يتعامل معه؟ خاصة أن نجيب تحدث عن ذلك كثيرًا.

لكن على أى حال لدينا دراسة كانت مهجورة بشكل كبير، ويمكننا أن نستفيد بالبناء عليها الآن.

ما خرجت به أنا من هذه الدراسة أن للمصريين تعاملهم الخاص مع القرآن الكريم، فهم يقومون بتوظيفه فى حياتهم بعيدًا عن الصورة التقليدية التى يعرفها الناس عن القرآن، وفى هذا التعامل تظهر عبقرية المصريين النادرة، إذ إنهم لا يعبرون الخط الفاصل بين تقديسهم كتاب الله، وتوظيفه فى حياتهم كما هى.. وأعتقد أن شعوبًا أخرى لا تستطيع أن تفعل ذلك.. ولا يمكن أن تجرؤ عليه من الأساس.