البحث عن حسنى سليمان.. عن الرجل الذى يمتلك القدرة على التخلى

- أمين المكتبة والحارس على الكتب لم ينسحب بسبب الإفلاس المادى، لكنه انسحب لأنه وجد أن نتيجة مشروعه الذى ظل يرعاه قرابة ربع القرن، لم يكن أكثر من - حرث على ماء

- حين لا يصبح الهواء هواءك لا يكون لديك سوى خيار الابتعاد

- لم تكن مفاجأة بالنسبة لى أن ينسحب حسنى سليمان ويغلق «شرقيات»

ذات مساء، جلست أكتب دون فكرة أو تصور مسبق، وفجأة كانت هذه الصورة أمام عينىّ، وعلى الورقة البيضاء خطّ قلمى: «ما زلت أترقب وصولها، وأستمهل الموت الذى يرفرف بجناحيه خارج نافذتى، أرهف سمعى لخطواتها، أتشمم رائحتها، وعيناى محدقتان نحو الباب، ومع كل طرفة أختلس النظر إليه.

لم أره منذ زمن، فكأنه قادم من سفر بعيد، على معطفه الأسود بعض قشات عالقة، ورائحة مطر مبكر تشبع الهواء، ويبدو أن جدوله اليوم لم يكن مثقلًا بالأعمال بما يسمح له بالتريث، لكن من يستضيف الموت أو يقدم له كوب شاى؟!».

بعد عام من نشر مجموعتى الأولى «البنت التى سرقت طول أخيها»، عن دار ميريت، كان لدىّ تصور أننى سأكتب القصة القصيرة فحسب ولن أكتب رواية، لكن هذا المقطع كان مختلفًا، بدا لى أن وراءه عالمًا وشخوصًا أكبر من القصة، هذه الصورة مفتتح رواية، تلقفت هذا المفتتح وعكفت على بناء عالم هذه السيدة التى تتحدث مع الموت وتستمهل الموت، واكتشفت أن خلف الرجاء علاقة وصداقة وطيدة، بعد الانتهاء من كتابة الرواية اخترت لها عنوان «استقالة ملك الموت».

كانت دار «شرقيات» قد بدأت تجربتها المهمة فى عالم النشر عام ١٩٩١، كنموذج مختلف لدار نشر غير حكومية، تهتم بالكتاب ومحتواه شكلًا ومضمونًا، وتشجع التجارب والكتابة الجديدة، فى ذلك الوقت كنت ما زلت فى دراستى الثانوية، لا أعرف عن عالم الأدب سوى ما أقرأه فى مكتبة المدرسة من أعمال الكتّاب الراسخين وترجمات الحاصلين على نوبل. ولم يكن فى ذهنى أن أكون كاتبة رواية، كنت أكتب قصصًا قصيرة، وكان كل ما يشغلنى كيف أصل لميكروفون الإذاعة، والعمل فى الإذاعة المصرية.. واستمر هذا تصورى عن نفسى بعد تخرجى فى كلية الإعلام، حتى قدمتنى السيدة فريدة النقاش فى مجلة أدب ونقد عام ٢٠٠٣.

بدافع من الرغبة فى اختبار ما أكتب، والتعرف على عالم «شرقيات» ومعاييره الفنية العالية، والحصول على صك الاعتراف بالموهبة، القيمة الأدبية، تواصلت مع حسنى سليمان تليفونيًا.. أتانى صوته فى الهاتف، محايدًا، وربما غائمًا بين اليقظة والنوم، صوت لا يحمل ترحيبًا دافئًا ولا نفورًا مزعجًا. اتفقنا على موعد فى مقر شرقيات.

فى العاشرة صباحًا، ذهبت إلى ٥ شارع محمد صدقى المتفرع من هدى شعراوى قبل شارعين من وكالة أنباء الشرق الأوسط، قابلنى باب خشبى ثقيل تحمل كل واحدة من ضلفتيه ثلاث زخرفات، عبارة عن شوكة ثلاثية من النحاس مثبتة بمسامير دائرية سميكة، يعلو الجزء الثابت من الباب، الذى يتخذ شكل قبة، لافتة حديثة من الإكليرك الأبيض لا تتسق مع فخامة وقِدم الباب، مكتوب عليها باللون الأحمر «بسم الله الرحمن الرحيم».

وعلى امتداد الرصيف لمحت رجلين يتبادلان تدخين الشيشة، سأراهما فى معظم المرات التى ذهبت فيها لـ«شرقيات». باستطلاع وترقب أصعد السلالم الرمادية للدور الأول، حيث فى المواجهة شقة يحمل بابها لافتة مكتوبًا عليها: مكتب نبيل الهلالى المحامى، وعلى اليمين باب موارب يفتح على صالة مربعة محاطة بأرفف خشبية ممتلئة بكتب من إصدارات الدار.

قابلنى حسنى سليمان فى الصالة، رحب بى، ودخلنا غرفة المكتب الموجودة على الناحية اليمنى، سألنى ماذا أشرب، طلبت كوب ماء، لم أكن- وما زلت- أشرب الشاى الأحمر، ولم أكن قد دخلت عالم القهوة بعد.

من خلف مكتبه المزدحم بالأوراق والملفات والكتب أبدى إعجابه بالرواية، بدأت أشعر بالراحة، فتجولت عيناى فى المكان، الشرفة ببابها الخشبى المفتوح على شارع هدى شعراوى ومنها تتسرب أشعة الشمس لتلقى بضوء، وتشكل ظلالًا، والنباتات الخضراء أول ما لفت انتباهى وشكّلت لى ركنًا أشعرنى بالراحة، بقية التفاصيل.. المقعدان المتقابلان أمام المكتب المصنوعين من الخشب والمنجدين بقماش قطنى يحمل رسومات لورود رمادية وزيتونية متداخلة، والطاولة بينهما تحمل صفوفًا من الكتب، السجادة الصغيرة فوق أرضية الباركيه المسمار، الموسيقى المنبعثة من الكمبيوتر أو كاسيت.. كل هذه الموجودات شكّلت لى عالمًا أعرفه، فكأنه امتداد لبيتى.

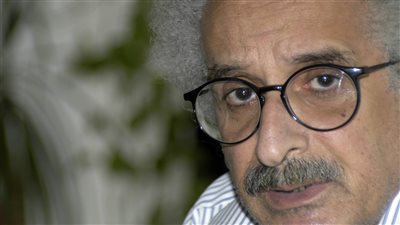

بدأنا نقرأ فى المخطوطة.. ومع الحديث والملاحظات والنقاش، أخذت أتبين ملامحه، طوله المتوسط، وشعره المشدود دائمًا للخلف مع شارب ولحية، ومظهره البسيط، بنطلون وعليه قميص أو بلوفر، دائمًا يداه مشغولتان، وعيناه من تحت نظارته تنظران فى مسودة لا تخرج عن الورق، شخص متكتم، محافظ، لا يجادل، يبتسم، يتحدث عن الكتب.. لا يحكى عن ذكريات.. يتحدث عن نفسه بعبارات عرضية، لا يحكى حكاية كاملة، لا أتذكر منه حديثًا عن كاتب أو كاتبة، كل حديثه عن الكتب، اهتمامه بالزرع والموسيقى.

عندما جاءت الثالثة، أخبرنى بأن جلستنا انتهت وأن عليه أن يرحل ليعود إلى مقر إقامته فى بنها، اندهشت من فكرة أنه يقيم فى بنها، والأكثر غرابة بالنسبة لى معرفة أنه يغادر القاهرة لبنها كل يوم فى الرابعة عصرًا، كانت هذه معلومات مدهشة، والندوات واللقاءات الثقافية المسائية؟!، لا يحضر أيًا منها، مواعيده المبكرة جدًا كانت تناسبنى تمامًا، وتتسق مع تعودى على استيقاظى المبكر، لكن الإقامة فى بنها، والإصرار على البقاء خارج القاهرة، كانا محل تساؤل واندهاش بالنسبة لى. فكانت إجابته التى انبهرت بها: أولادى يحتاجون لى، هذا الوقت لن يعود ولن يعوضه لهم أحد غيرى. لم أعرف سن أولاده بالضبط، ولكن ربما كانوا وقتها فى المرحلة الابتدائية.

خلال جلساتنا ارتبط حسنى سليمان بحركته الهادئة وغموضه وعلاقته بالكتب والكتابة بأمناء المكتبات فى الأديرة فى العصور الوسطى.. المعرفة والاطلاع الواسع، التعاون، الإرشاد، الذكاء، طيبة القلب، الصرامة والخجل والدقة المفرطة، الغموض، التكتم، الأسرار، لم يكن كاهنًا فرعونيًا لكنه بدا مثل راهب يحمل مفاتيح مكتبة الدير، يقف حارسًا وراعيًا للمكتبة التى يراها «ميشيل فوكو» كبوابة أو كحد بين عالمى النظام والفوضى.

فى النسخة التى قدمتها له، كان الفصل الثانى- الذى يرويه ملك الموت- يحوى جزءًا أفكر بتردد فى حذفه.. بعد عدة جلسات، قال لى: ما رأيك، الفصل الثانى؟ قلت له دون تردد: موافقة. إشارته فحسب كانت كافية لحسم ترددى، شعرت بالاطمئنان، بل سعدت، وجعلنى هذا التوافق أظن أننى أفهم فى الكتابة، وأكد لى ضرورة المحافظة على الاتساق وعدم الانقياد خلف الجمال المجانى، وخلف كل ما يثقل النص حتى وإن كان جميلًا، بإزالة هذا الجزء الذى زاد على ألفى كلمة حذفت شيئًا جميلًا، لكنه زائد، وربما كان فرعًا يحتاج إلى عناية واهتمام حتى يتحول لساق تحمل غصونًا وتستقر جذورًا تضرب فى أرض جديدة، وبالفعل ظل هذا المقطع يتردد صداه فى أعمالى التالية، نشرته كما هو كقصة مستقلة بعنوان العطية فى مجموعة «الحور العين تفصص البسلة» عام ٢٠١٧، وظهرت شخصيته الرئيسية نجاة فى روايتى الأحدث «مقامات الغضب» ٢٠٢٤، «لم يكن أحد يراهم وهم راحلون، ولا أحد ثانٍ يراهم وهم عائدون، فقط تشعر البلدة بحركتهم وهم يغلقون الباب الكبير ثم خطوات عجلات العربة، وهمهمة متناثرة وغمغمة غير مألوفة، ولم يفكر أحد ثالث من أهل البلدة على طول السنين أن يخرج من تحت لحافه فى الشتاء أو يطل من سطح داره فى الصيف ليلقى عليهم نظرة وداع أو ترحيبة قدوم، وما أن تشرق الشمس فى موعدها ويدركون أن عليهم النهوض لقضاء حوائجهم، يجدون (أم نجاة) تحمل المراتب وتنشرها فى الشمس، و(حسونة) زوجها يعلف الحصان كأنهم كانوا معهم بالأمس.

فى هذا الصباح كانت خطواتهم ثقيلة ممتدة إلى ما لا نهاية؛ حتى إن الذين شعروا بها لم يستطيعوا تجاهل إيقاعها الجنائزى، ورائحة الحزن التى بدأت أنوفهم فى التقاطها، فتوالى فتح النوافذ، وأصبح الموكب العائد محاصرًا بعيون متسائلة، مستطلعة، تتفحص الوجوه العائدة.

لم تتحمل (أم نجاة) ضغط العيون، فانهار صمتها وحزنها الذى صرّته طوال الطريق، وارتفع صراخ هز سكون البلدة، انطلق الصراخ حادًا ملتاعًا مترددًا على استحياء، صراخ تمرنت عليه النساء حين تغلبهن المفاجأة، فيطلقن عقاله، ثم تتذكرن الفضيحة، فيرتد إلى حنجرة صاحبته محصورًا، ودون وعى، وبإحساس موجع بكارثة، وباستعداد دائم لتلقى المصائب ومضغها ثم لفظها مرة أخرى واستطعامًا للمرارة، رددت النسوة صرخة (أم نجاة) وأعلن عن تعاطفهن غير المشروط لمصابها ومشاركتهن الحميمة فى عذاباتها.

اختفت (نجاة) وتوقع الناس السبب، وتهامسوا به وكأنه جزء من الصورة التى يرسمونها لهذه العائلة الغريبة ويعرفها تراب السكك أكثر مما يمكن لأى منهم أن يعرفها.

بالقدر الذى لم يندهش فيه الناس لغياب نجاة، تابعوا تبدل حالة (حسونة) والدها.

بدا الرجل وكأنه تخلص من عبء ثقيل، وانتابته فى لحظات كثيرة حالات شرود، وكأن سرًا يثقل كاهله، ويخشى أن يبوح به، وصار مزماره أكثر شجنًا، هو نفسه فوجئ بوطأة الحزن على روحه».

لم يناقشنى حسنى سليمان فى عنوان الرواية، ولم يناقشنى فى تغيير العنوان، أو تقديم بدائل أخرى، وكنت لا أرى عنوانًا أنسب منه. كلف الفنانة هبة حلمى بتصميم الغلاف، فقدمت لى غلافًا يحمل وجهًا منحوتًا بلون أسود مع خلفية زرقاء، بخطوط عرضية، لم أشعر بأن هذا هو ما أريده من الرواية، لم تكن الترجمة البصرية للعمل التى أنشدها. كان قاتمًا، وأنا أعلن فى الرواية عن انتصار الإنسان حتى على الموت، تواصلت معها فى حضوره وشرحت لها أننى أريد شيئًا مبهجًا، فقدمت لى الغلاف الذى أحببته فى لونه الخوخى وتدريجاته مع اللون الكريمى، لم يكن هناك سوى هذين اللونين وتداخلات وأطياف لونية وعنوان الرواية واسم الكاتبة، أحببت بساطة الغلاف ومعناه التجريدى، وفى طية الغلاف الأمامى كانت صورتى ببلوزة تركواز واكسسوار من الفضة.

صدرت الرواية وحققت نجاحًا طيبًا، وحرص حسنى سليمان على وصولها لعدد من النقاد الكبار، مثل فاروق عبدالقادر، الذى كتب عنها فى جريدة «المصرى اليوم»، ود. حسين حمودة، الذى أشاد بها بعد أن التقينا بسنوات.

بعد ميلاد ابنتى مريم عام ٢٠٠٧، انسحبت من الحياة الثقافية وتفرغت لرعايتها، وعندما عدت بروايتى الثانية «حسن الختام» عام ٢٠١٠ لم أعرضها على حسنى سليمان، عرض علىّ صديقى شعبان يوسف نشرها فى كتابات جديدة فى الهيئة العامة للكتاب، وتشجعت لعدم رغبتى فى دفع جزء من تكاليف الطباعة والحصول مقابلها على نسخ، وهو النظام الذى لجأت إليه شرقيات للمساعدة فى تغطية نفقات النشر، ورغم هذه المساعدة فقد تعثرت شرقيات، وانسحب حسنى سليمان من الحياة الثقافية، وأغلق شرقيات فى عام ٢٠١٧.

لم تكن مفاجأة بالنسبة لى أن ينسحب حسنى سليمان ويغلق شرقيات، فهو رجل يمتلك القدرة على التخلى، سبق أن فعلها عندما ترك استوكهولم وتخلى عن ٢٠ عامًا عاشها فى بلاد بعيدة وحقق درجة كبيرة من الوفاق المجتمعى جعلته يصل لمنصب نائب مدير المكتبة الوطنية فى استوكهولم، ترك إغراء الراحة والنظام والرفاه المادى، وعاد ليخوض مغامرة جديدة غير مأمونة العواقب، ويفتح دارًا للنشر تتبنى قيم الحداثة والتجديد، واستطاع من خلال شرقيات أن يسهم فى تشكيل الذائقة الثقافية للكتاب والأدباء، ذائقة نخبوية راقية، تتواكب مع الذائقة العالمية، لكن هذه الكتابات «وأنا واحدة من كاتبيها» تحتاج إلى قرّاء نوعيين، لديهم درجة ما من الوعى والذائقة الفنية والاطلاع على الثقافات المتعددة من خلال وسائط متنوعة: الباليه، الرسم، الأساطير، والموسيقى، هذه كتابة تحتاج لجمهور لديه استعداد للارتقاء، لبذل جهد من أجل التفاعل مع النصوص المقدمة له، لا تحتاج لقارئ سطحى لا يهتم سوى بالحدوتة.

وكان لدار شرقيات أن تستمر فى هامشها النخبوى، دون تحقيق كثير من المكاسب المادية، فقد كان حسنى سليمان رجلًا متقشفًا ماديًا، ولا أظن أن متطلباته كانت كثيرة، يكفيه ما ييسر به حياته ومصاريف بيته فى بنها، وبنزين سيارته البيجو ٥٠٤، حتى قامت ثورة يناير وتغير المشهد كاملًا.

الثورة وما تلتها من الجرأة على الكتابة وانتشار المدونات وسهولة النشر الإلكترونى.. ازدهار الكتابة البدائية الخشنة الفجة المباشرة، الكتابة عن الثورة والانطباعات، التدفق والثرثرة والصراخ، البعد عن الجماليات الأدبية لصالح الحركة الثورية، تغير الذوق.. ومعه النظام القيمى والمعرفى، انتشار البست سيللر، الشباب، الكتلة الشرائية الأكبر، يريدون استمرار الكتابة على شاكلة رجل المستحيل وما وراء الطبيعة، الوعظ، الإرشاد وكتب التنمية البشرية.

أمين المكتبة والحارس على الكتب لم ينسحب بسبب الإفلاس المادى، لكنه انسحب لأنه وجد أن نتيجة مشروعه الذى ظل يرعاه قرابة ربع القرن، لم يكن أكثر من حرث على ماء.

الرجل الهادئ الرصين العاقل، لم يستوعب الصراخ والزعيق، فانسحب، حين لا يصبح الهواء هواءك لا يكون لديك سوى خيار الابتعاد، هو تخلى عن حلمه من أجل البقاء، من أجل المحافظة على حياته، لكن كل التطورات والأحداث المتلاحقة كانت تؤكد أن الردة المجتمعية والفكرية أقوى من كل محاولات الطفو فوق السطح الآسن، ولا نجاة إلا بالغرق.

تحية لحسنى سليمان الذى عاش وانسحب وأماته ما آمن به.