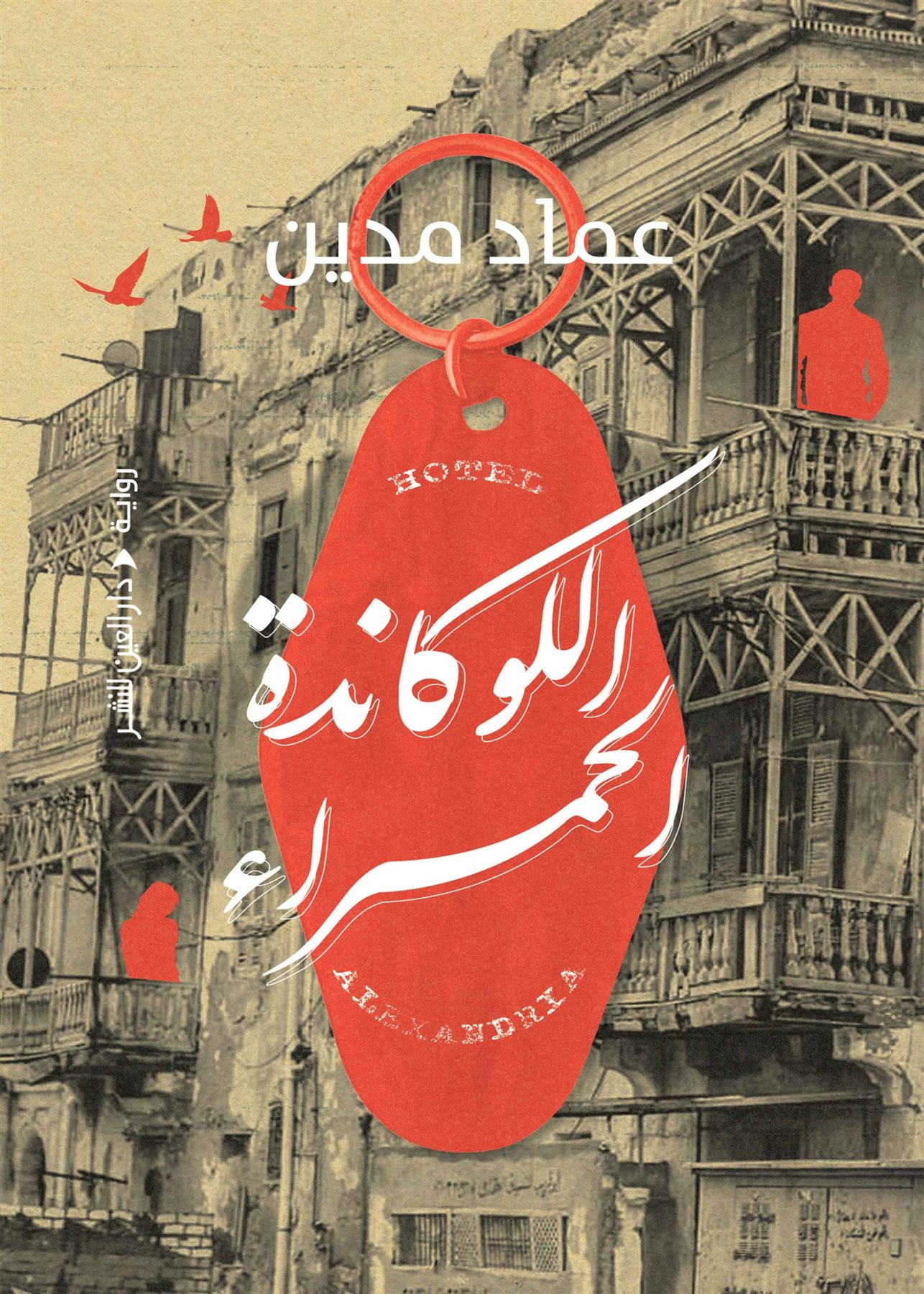

فصل من رواية «اللوكاندة الحمراء»

شىء ما منذ طفولتى كان يربطنى بريم، شىء أعمق من الصداقة والدراسة وصلة الرحم، وكلما تغيرت الظروف والأحوال ازداد القرب. قبل وفاة أبى وأمى، تعلمت منى الكثير واستمعت لنصائح كثيرة، وبعد وفاة أبى وأمى أصبحت هى السند الذى يهون علىّ مرارة الأيام، وشعور الفقد الذى تملكنى. كنت كلما أتى عمى لزيارتنا بعد موت أبى وأمى أدخل فى نوبة بكاء لا يخرجنى منها سوى كلماتها ورقتها، أُدين لها بالفضل لما فعلته معى على مدار سنوات كنت فيها هشًّا، أعافر فى جمع أشلائى، وفى سنواتى اللاحقة عرفت الغيرة طريقها لقلبى فأصبحت أغار عليها من ابتسامة يلقى بها جار لنا، أو مصافحة وَدُود تأتى من زميل.

كان لنا زميل فى المدرسة يدعى «بُمْبة»، اسمه محمود ولكننا كنا نلقبه «بُمبة»، لأنه كان كثير «الضرط»، ولد ثقيل الدم لدرجة لا تحتمل، يلتقيها بابتسامة هادئة ويحدثها بنبرة مهذبة، ينتقى ألفاظه حين يتحدث إليها، يحضر لها قطع الشوكولاتة التى تفضلها. كنت لا أفعل شيئًا من أجلها مثله، ألتقيها بوجه عابس لأنها عادتى حين أستيقظ من نومى، أحدثها بنبرة غاضبة لأننى أصحو من نومى غاضبًا بلا أسباب، لا أحضر لها الشوكولاتة التى تفضلها بل بالعكس آكل التى يحضرها بُمبة لها، رغم ذلك كانت تحبنى ولا تطيقه.

فى المرحلة الثانوية، انتظر بُمبة خروج باقى الزملاء من الفصل ليهمس لى فى تردد: «أنا بحب ريم وعاوز أتجوزها»، صفعته على وجهه فى حركة لا إرادية منى، رمقنى فى غيظ متعجبًا من ردة فعلى وقبل أن يعقب أجبته: «الرأى لها!».

تركته لذهوله وانصرفت وعلى وجهه ابتسامة أحيت فيه الأمل وأنسته صفعتى، بينما فى قلبى اشتعل بركان غضب وغيظ من ريم، مزيج من الرغبة فى صفعها ومعانقتها. تلعثمت فى الحديث حين سألتنى ريم عن سبب انفعالى لطلب بُمبة بخباثة فتاة تدفع حبيبها للتصريح بحبه، عَدَّت تلعثمى جوابًا، أخفت خجلها ورحلت، تأكدت يومها أن مشاعرى نحوها لم تكن مجرد مشاعر إخوة كما كانت تقول خالتى.

تحمست خالتى لزواجنا بعد تخرجى فى الجامعة، لكن زوجها عارض بشدة، «لن أزوج ابنتى لابن الملاجئ»، آلمتنى كلمته جدًّا، هل أتيت إليهم من الشارع؟ هل حقًّا ينظرون لى كأننى لقيط؟ كادت الأسئلة تقتلع رأسى، ومع الوقت بدأ التواصل يقل، ومشاعرى تفتر، ساعد على ذلك الفتور سفرى إلى مرسى مطروح، ثم انقطع التواصل بيننا بعد سفرى خارج مصر.

تزوجت ريم من بُمبة، بعد سنوات من ملاحقته لها وفرارى منها، وحين فقدت الأمل فى الزواج منى، استسلمت للواقع وسلمته نفسها، كنت أظن أننى خذلتها برحيلى، ولكننى اكتشفت أننى خذلت نفسى.

قضيت فى بيت خالتى يومًا رائعًا، أخذتنى خلاله ريم بحديثها إلى أجمل سنوات العمر، إلى ما قبل رحيل أبى وأمى، حين كنا نذهب جميعًا إلى الإسكندرية خلال العطلة الصيفية، نستأجر شقة فى منطقة ميامى، لها شرفة واسعة تطل على البحر، نسهر فيها لساعات متأخرة، نقضيها فى لعب الورق، بينما الكبار ينشغلون بالثرثرة على أنغام أم كلثوم. نستيقظ على رائحة النسيم العليل، ونخرج فتحملنا الشوارع من الشقة إلى شاطئ البحر، نمر بمحل فول وفلافل، نلتهم وجبة جذبتنا إلى المحل كالمسحورين، ثم نواصل سيرنا إلى الشاطئ. أستوقف أبى أمام محل سلطانة، يجيبنى رغم رفض أمى ويدلف بى إلى المحل، أركض خلفه فى سعادة، يبتاع اثنتين من الآيس كريم، واحدة لى والأخرى لريم، ألتقطها من يده، فينشغل بفرحتى وأنشغل أنا بريم، لم أعِ نظراته التى حملت لى محبة خالصة إلا بعد رحيله، ليتنى علمت قبل فوات الأوان، كان يبتسم وهو يشاهدنى أنا وريم ونحن نتسابق فى الوصول إلى شاطئ البحر بينما تعلق أمى:

- تشبهين «البسارية».

كانت ترتدى مايوه بيكينى كحلى اللون، منذ ذلك الحين وأنا أناديها «بسارية». وفى وقت الظهيرة كان أبى وزوج خالتى يذهبان إلى محل أسماك يقع فى شارع خالد بن الوليد، أمام سينما المنتزه الصيفى، يحضران السمك المشوى مع سلطة الطحينة، ولسنوات كلما تناولت سمكًا مشويًّا شممت رائحة البحر وتذكرت وجه أبى الباسم، فأدعو له بالرحمة والمغفرة بعينين دامعتين.

انتهيت من حديثى مع ريم وانتقلت إلى اللعب مع ابنتها، ترث من أمها كل شىء، جمالها، حديثها الشغوف، رقتها، حتى طريقتها فى الكلام. شردت للحظات أثناء حديثها لى متخيلًا لو أننى تزوجت من ريم، هل كانت ستصبح هذه القطة الرقيقة ابنتى؟ مست قلبى رعشة خفيفة دفعتنى لمعانقتها ولثم جبينها قبل مغادرتى مباشرة.

توالت زياراتى لبيت خالتى، ثمة شىء خفى يجذبنى إليها، ومع ذلك أجد صوتًا داخليًّا يخبرنى أنه مجرد العِشرة والألفة، فضلت فى تلك الفترة الانصراف عن زيارة خالتى المستمرة والانخراط فى رحلة العمل التى خططت لها بعد عودتى من الخارج.

فارق كبير بين اليوم والأمس، فقديمًا كانت المشاعر تحدها الجدران والتقاليد والعادات، تنطلق فى أزقة مرصوفة بالحجارة، وتختبئ وراء الخوف والقلق، لكن فى هذه الأيام، لم يَعُد الأمر كما كان، اتسعت أبواب التواصل، وزادت القدرة على التعبير، وكأن التكنولوجيا ألقت بمسحتها على القلوب التى عبرت عن مكنوناتها، ورغم كل ذلك، كان ظهورها فارقًا، جعل قلبى الذى انغمس فى الجرى وراء المصلحة وعدم الاهتمام بالآخرين فى موقف أكثر صعوبة عن ذى قبل.

كنت قد اعتدت الذهاب إلى النادى صباح كل جمعة، لحضور حصة اليوجا، وتناول القهوة إلى أن يحين موعد صلاة الجمعة التى أؤديها فى مسجد النادى. منذ طفولتى وأنا أحافظ على صلاة الجمعة فى المسجد، أذهب بصحبة أبى الذى كان مغرمًا بالصلاة فى مسجد الحسين، يصحو مبكرًا وكأنه يوم عيد، يعد الفطور بنفسه ثم يوقظنى أنا وأمى، نلتف حول الطاولة لتناول الفطور، فتدور بيننا أحاديث طريفة، نابعة من مواقف تعرض لها أبى خلال الأيام الفائتة أو مرت بها أمى مع الجيران والباعة الذين يمرون على بيتنا أو شاهدتها أنا فى التلفاز. أستحم وأتعطر ثم أرتدى جلبابى الأبيض الذى ابتاعه لى أبى من مكة حين سافر إلى العُمْرة العام الماضى، أخرج إلى الصلاة برفقة أبى، أجده يمسك بيدى فى حرص، كلما أفلتها أمسك بها من جديد، نقف أمام السيارة لدقائق أعبر فيها عن رفضى للجلوس فى المقعد الخلفى، مؤكدًا أننى كبرت بالقدر الكافى الذى يسمح لى بالجلوس فى المقعد الأمامى. فى النهاية أمتثل لرغبته فى امتعاض وأجلس فى المقعد الخلفى، يغلق خلفى الباب ضاحكًا، خلال الطريق نستمع لمطرب أبى المفضل محمد فوزى، مع ازدياد اندماجه يبدأ فى الغناء مع صوت فوزى المنبعث من الكاسيت:

إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك

لبيك إن الحمد لك والملك لك لا شريك لك والليل لما أن حلك، والسابحات فى الفلك ما خاب عبد سألك أنت له حيث سلك لولاك يا ربى هلك.

تنتهى الأغنية فيتنهد بامتنان، ومع بداية الأغنية التى تليها يطالعنى فى مرآة السيارة مصطنعًا الجدية والحزم، مشيرًا بسبابته محذرًا خلال غنائه مع فوزى:

قِف بالخشوع ونادِ ربك يا هو فهو الكريم يجيب من ناداه واسأله ما شاءت يداك فإنها مبسوطتان لمن دعاه يداه.

ثم يُنزل سبابته ويردد مع فوزى وكأنه يخاطب نفسه:

سبحان من عنت الوجوه لوجهه

وله سجود أوجه وجباه

يا من هو المعروف بالمعروف يا غوثاه يا ربه يا مولاه قف بالخشوع ونادِ ربك يا هو فهو الكريم يجيب من ناداه.

نخرج من المسجد بعد انتهاء الصلاة بين جموع الخارجين، لا يرد أبى السائلين، يعطيهم ما أعطاه الله من مال وحُسن خلق، يمسح على رأس طفل، يطبطب على كتف عجوز، يبادل امرأة الدعاء، وهو يبتسم للجميع، أهرع نحو محل الآيس كريم فيتبعنى، أقف متحيرًا ماذا أختار، يبادلنى الرأى ثم يتركنى لاختيارى.

لكن فى ذلك اليوم ذهبت فى موعدى المعتاد إلى النادى؛ لحضور حصة الهاثا يوجا، التى تعتمد على انتظام حركة الجسم مع التنفس؛ ما يساعدنى على الاتزان النفسى. أجد فى تمارين اليوجا ملاذًا للخروج من ضغوط الحياة اليومية؛ الأمر الذى يجعل ذهنى صافيًا، ويسمح لى بالتفكير بشكل أفضل. انتهت حالة الصفاء الذهنى بصرخة أنثوية تبعها صوت ارتطام جسد بالأرض، تحركنا جميعًا نحو مصدر الصوت، لنجد فتاة تجاوزت الثلاثين من عمرها أو ربما أوشكت على تجاوزها، لا يظهر عليها أى مظاهر إعياء غير أنها فاقدة الوعى. تبرع أحد الحاضرين بإمساك معصم يدها لقياس النبض، ظننت فى البداية أنه طبيب، ثم تأكدت بعد قليل أنه لا ينتمى إلى مهنة الطب، بعدما ابتعد عنها دون تعقيب بمجرد وصول طبيب النادى. فحصها الطبيب فى عُجالة، تولى قياس النبض، ومستوى ضغط الدم، تفحص جفونها، وفمها، كانت حركته سريعة بشكل مربك، فدب القلق فى قلوبنا، إلى أن أخبرنا أنها بخير، ليس لديها شىء غير طبيعى، ربما إجهاد أو عدم حصولها على قدرٍ كافٍ من النوم. كان يحاول إفاقتها خلال حديثه معنا، مرت دقائق ثقيلة فى صمت قبل أن تفتح عينيها، وينتقل إليها قلقنا مثل العدوى، تساءلت فى توتر عما حدث، طمأنها الطبيب: «لا شىء، ربما قلة النوم»، أجابته أنها بالفعل لم تنم الليلة الماضية، نصحها بالراحة وأخذ قسطٍ كافٍ من النوم. غادر الطبيب المكان بعد أن كتب لها مجموعة أدوية وفيتامينات، التف حولها أغلب الحضور للاطمئنان وفضول التدخل فى شئون الآخرين، انتظرت إلى أن تنحى عنها الجميع ثم اقتربت منها وقبل أن أنطق بكلمة، رفعت حاجبها الأيسر ثم حدثتنى بنبرة حازمة «أنا بخير، شكرًا لسؤالك» ثم تركتنى ورحلت، نظرت فى إثرها فى تعجب، ثم سحبت حقيبتى وزجاجة المياه وهاتفى ورحلت.

فى الطريق أثارت شعورًا لدىّ لم أتفهمه حينها ولم أجد من الكلمات ما يعبر عنه، لا أدرى إن كان انجذابًا إليها أم تعاطفًا، تجاهلت الأمر وأنا أنفض كل الأفكار من رأسى، بدلت ملابسى بعدما اغتسلت ثم ذهبت إلى المسجد، تناولت قهوتى بعد صلاة الجمعة على غير عادتى بسبب الصداع، فتحت هاتفى لأتفقد بريدى الإلكترونى ورسائل الواتس آب، ثم مررت على تطبيق الفيس بوك فوجدتها تتصدر قائمة الأصدقاء المحتملين.

عادت الأفكار تدور فى رأسى مرة أخرى، تصفحت صفحتها، ونس، اسم جميل، حاصلة على بكالوريوس فنون جميلة منذ عدة سنوات، لها لوحات فنية مبهرة، مُشجعة مخلصة لنادى الزمالك، نجمها المفضل محمد منير، تفضل أفلام وروايات الرعب.

تتشابه معى فى كثير من الأشياء إلا حبها لأفلام الرعب، النوعية التى لا أفضلها فى الأفلام، يكفى الرعب الذى رأيته فى حياتى. تابعت تصفح حسابها، صورها الشخصية ولوحاتها، مشاركتها، تعليقاتها على الأصدقاء، وتفاصيل كثيرة جعلتنى أشعر أنها خفيفة الظل، هذا ما تأكد لى فيما بعد..

ارتبكتُ حين رفعت عينى عن الهاتف لأجدها أمامى، سقط الهاتف من يدى وانسكبت القهوة، حاولت تفادى وقوعها على ملابسى، ولكنى فشلت، نظرت إليها فوجدتها تحاول أن تبتر ضحكة ارتسمت على وجهها، ابتسمت فضحكت، ثم توقفت عن الضحك: «لو سمحت خرّجنى»، أسعدنى جدًّا طلبها، وبدأت أعرض عليها الأماكن التى من الممكن أن نذهب إليها، رفعت حاجبها فى تعجب «فى عربية قافلة عليا، السايس قالى إنها عربيتك»، ضربت جبهتى بكف يدى ثم ذهبت معها لإبعاد سيارتى. حاولت الحديث معها خلال سيرنا نحو مواقف السيارات لكنها انشغلت بهاتفها المحمول أو هكذا ادعت، ثم رحلت بمجرد أن حرّكت سيارتى. بحثت عنها فى النادى على مدار الأسبوع ولكننى لم أجدها، أرسلت إليها طلب صداقة على موقع الفيس بوك، لم تقبله، بمجرد أن وصلت إلى حصة «اليوجا» بحثت عنها بين الوجوه ولكننى لم أجدها.

فصل من رواية «اللوكاندة الحمراء»