شهر صاحب نوبل

المُجدد الأبدى.. دروس خاصة من نجيب محفوظ فى تجديد الخطاب الدينى

- تغطية الرأس أصبحت موضة وهى لا تعنى أكثر من هذا فى الغالب

- الدين ليس علمًا من العلوم، ولا فرعًا من المعرفة، ولكنه تربية روحية يتجلى جوهرها فى المعاملة

- الإسلام فى العصر الحديث تنقصه أشياء كثيرة ولا بد أن يستكملها حتى تتحقق فيه مقولة إنه صالح لكل زمان ومكان

- خلاصة ما أطالب به أن تتحقق مبادئ الإسلام فى الحرية والعدالة والتسامح وغيرها لتخلق مجتمعًا جديدًا لا استبداد فيه ولا فقر ولا تعصب

- الإسلام لم يعتمد على المعجزات وحدها، ولكنه قام على التأمل والنظر والتعقل

- صاحب نوبل: على الإسلام أن يوفر للفرد من الحرية ما توفره الديمقراطية الغربية أو أكثر

- يجب أن يكون الداعية على علم بنفسية الشباب وما يكتنفه من تيارات معاصرة، وما يهدد أمنه ومستقبله من صعاب وعقبات

- لا يجب أن يتعالى الأئمة بحجة أن من بين من يسمعونهم عمالًا وفلاحين وأميين

لعقود طويلة وممتدة- ولا تزال- لعبت الجماعات المتطرفة دورًا كبيرًا فى تشويه صورة عدد كبير من مفكرينا ومثقفينا ومبدعينا من زاوية أنهم خصوم للدين، ملحدون لا يؤمنون بالله، عملاء للغرب يعملون على تنفيذ أجندته فى هدم الإسلام عن عمد وبسابق تخطيط، وهو ما صنع حاجزًا عاليًا وبنى جدارًا سميكًا بين الرأى العام العربى والإسلامى وبين هؤلاء المبدعين، وهو الجدار الذى أخفى كل جهد بذلوه فى تجديد الفكر الدينى.

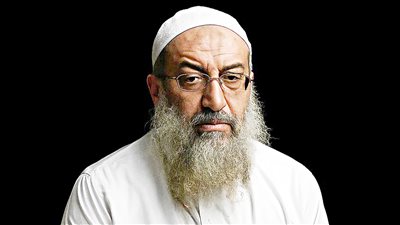

من بين هؤلاء الذين نالوا قسطًا وافرًا من التشويه، كان أديبنا الكبير نجيب محفوظ، وقد استغل خصومه روايته «أولاد حارتنا» تحديدًا، ليهيلوا عليه كل تراب الأرض، ويجعلوا منه خصمًا ليس للأديان وعلى رأسها الإسلام، ولكنه فى نظرهم خصم لإله الكون وخالقه.

لم يسمح هؤلاء لنجيب محفوظ أن يتحدث عما يراه فى الدين، وعندما تحدث لم يلتفتوا إلى ما قالوا، شوشروا عليه، وطعنوا فيما يقوله، كانوا حريصين على تصوير أنفسهم على أنهم وحدهم حماة الدين، يدافعون عنه، ويقطعون الطريق على من صنعوا منهم خصومًا لله ولرسوله ولكل الأديان.

وقد يكون مناسبًا ومن باب البحث عن الحقيقة أن نبحث عن وجه نجيب محفوظ الدينى.

لن أحدثكم عن تدين الرجل والتزامه السلوكى، فهذا أمر بينه وبين الله، رغم أنه لم يتحرج فى الحديث عنه، ولكننى سآخذكم إلى حديث رحب، يمنحنا فيه نجيب محفوظ رؤية متكاملة، يمكن أن نأخذ منها دليلًا ومرشدًا إلى تجديد الخطاب الدينى، وهى رؤية صاغتها تجاربه ومعارفه ومعرفته بالنفس الإنسانية، وهى معرفة نادرة وحقيقية.

لم يكن نجيب محفوظ رجل دين، ولذلك سنجد للدين عنده طعمًا خاصًا، ومذاقًا مختلفًا، دين حيوى يتجاوب مع المجتمع ويتحاور مع الفلسفة، ويقتحم مشكلات الواقع يحاكمها ويحللها ويفسرها ويفندها، ويضع لها الحلول.

لقد عرفنا نجيب محفوظ شخصًا متحفظًا إلى حد بعيد، يصفه البعض بأنه لم يكن جريئًا بما يكفى، لكنه فى آرائه عن الدين شجاع وجرىء وواضح وصريح.. وقد كان كذلك، لأن القضايا التى يتحدث فيها كانت تستحق ذلك.. ففيها لم يخدعنا نجيب ولم يخدع نفسه.

ما يميز نجيب محفوظ فى حديثه عن الدين أنه كان متجددًا، وأعتقد أن آراءه تصلح كرؤية ممتدة لقرون فى التعامل مع النص الدينى، ومع كل ما يمثله الدين فى حياتنا.

سنعتمد فى هذه استعراضنا لرؤية أديب نوبل الكبير فيما يتعلق بالدين على كتاباته والحوارات التى أُجريت معه، وكل ما أتمناه أن نقرأ ما قاله بعقولنا وليس بعواطفنا أو مشاعرنا.

قد يكون ما قاله نجيب محفوظ فى مسألة تجديد الخطاب الدينى صادمًا أحيانًا.. لكنه كان فى كل الأوقات صادقًا وأمينًا.

فى العام ٢٠١٥ صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب كتاب مهم عنوانه «بيت حافل بالمجانين» وهو عبارة عن حوارات أجرتها الصحفية «تشارلوت الشبراوى» ونشرتها فى صحيفة «ذا باريس ريفيو» وترجمها أحمد شافعى.

على غلاف الكتاب تتجاور أسماء وصور هيمنجواى وميلر وبورخيس وفوينتس وميلان كونديرا وأوستر وسونتاج وإكو ومعهم نجيب محفوظ.

الحوار مع نجيب أجرته «تشارلوت» فى العام ١٩٩١ بعد ما يقرب من ٣ سنوات على حصوله على جائزة نوبل، وفيه سألته بوضوح: هل تصلى حاليًا؟

أجاب نجيب: أحيانًا.. ولكن العمر يمنعنى فى الواقت الراهن، بينى وبينك أنا أعتبر الدين سلوكًا إنسانيًا جوهريًا، ولكن معاملة الناس بطريقة جيدة أهم من قضاء المرء كل وقته فى صلاة وصيام وسجود، فالله لم يرد من الدين أن يكون ناديًا للتدريبات.

هذا درس جديد ومهم من نجيب محفوظ، يتسق تمامًا مع ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من أن «الدين المعاملة»، فالدين ليس عبادات فقط، العبادات جزء واحد منه، وليس منطقيًا أن يتم تغليب الجزء على الكل.

لكن لماذا سألت «تشارلوت نجيب» عن صلاته؟

كانت تحدثه قبلها عن روايته «أولاد حارتنا» التى كانت سببًا للطعن فى دينه، وقدم رؤية واضحة تجاهلها كل من هاجموه وانتقدوه.

قالت له: ماذا كنت تقصد من «أولاد حارتنا».. هل كنت تريدها مثيرة للجدل؟

كنت متدينًا بصورة خاصة وأنا صغير ولكن أبى لم يكن يضغط علىّ للذهاب لصلاة الجمعة

رد نجيب: أردت من الرواية أن أُبيّن أن للعلم مكانًا فى المجتمع، تمامًا مثل الدين الجديد، وأن العلم ليس بالضرورة فى صراع مع القيم الدينية، أردت أن أقنع القراء أننا لو نبذنا العلم لنبذنا معه الإنسان العادى، غير أنه أُسىء فهمها لسوء الحظ، أساء فهمها أولئك الذين لا يعرفون كيف يقرأون قصة، وبرغم أن الكتاب عن الحارات ومن يديرون الحارات فى الأصل أُسىء تأويله، واعتبر كتابًا عن الأنبياء أنفسهم، وبسبب هذا التأويل لا تزال القصة تعد صادمة، وهذا طبيعى، إذ هى وفقًا لهذه القراءة تصور الأنبياء حُفاة وقُساة.

ويفسر نجيب أكثر، فيقول عن روايته: إنها رمزية، والرمزية ليست مجهولة فى تراثنا، ففى قصة «كليلة ودمنة» على سبيل المثال أسد يمثل السلطان، ومع ذلك لم يقل أحد إن المؤلف جعل من السلطان حيوانًا، هناك ما ترمى إليه القصة، والرمزية لا ينبغى أن تقرأ حرفيًا، ولكن هناك جانبًا من القراء لا يملكون هذا الفهم.

الدين ينبغى أن يكون منفتحًا.. والإنشغال المفرط بالدين ملاذ أخير يلوذ به الناس حينما تنهكهم الحياة

وبذكاء وقبل أن تصل «تشارلوت» إلى سؤال الصلاة سألت نجيب: هل كنت متدينًا فى طفولتك.. وهل كنت تذهب مع أبيك إلى المسجد كل جمعة؟

أجاب بصراحة: كنت متدينًا بصورة خاصة وأنا صغير، ولكن أبى لم يكن يضغط علىّ للذهاب لصلاة الجمعة، برغم أنه كان يذهب كل أسبوع، فيما بعد بدأت أشعر بشدة بأن الدين ينبغى أن يكون منفتحًا، وأن الدين منغلق العقل هو اللعنة، يبدو لى أن الإنشغال المفرط بالدين ملاذ أخير يلوذ به الناس حينما تنهكهم الحياة، إننى أعتبر الدين بالغ الأهمية، ولكنه قد يكون خطرًا أيضًا، فلو أردت التأثير فى الناس وتحريكهم، فإنك تبحثين عن نقطة حساسة، وليس فى مصر شىء فى الناس يحركهم أكثر من الدين.

وتسأله «تشارلوت»: ماذا عن النساء اللائى يغطين رءوسهن ووجوهن وأيديهن.. هل هذا مثال على الدين إذ يناقض احتياجات الحضارة؟

ويجيب نجيب: تغطية الرأس أصبحت موضة، وهى لا تعنى أكثر من هذا فى الغالب، ولكن ما أخشاه بحق هو التعصب الدينى، ذلك تطور هدام، ومعارض تمامًا للإنسانية.

فى هذا الحوار أيضًا كان نجيب محفوظ صريحًا.

عندما سألته: تشارلوت: هل ذهبت إلى مكة؟

قال: لا.

ولما قالت له: هل تريد الذهاب؟

قال: لا.. فأنا أكره الزحام.

لقد أخذ البعض من هذه الإجابة دليلًا على أن نجيب محفوظ لا يريد أن يؤدى فريضة الحج، ولأنه يستطيع إلى ذلك سبيلًا، فهو ينكر فريضة الحج.

وهو كلام سقيم بالطبع، فنجيب محفوظ لم ينظر إلى الحج على أنه طقس دينى فقط، ولكن وضعه فى إطاره الاجتماعى، وكشف كيف يتعامل معه الناس.

الناقد الراحل مصطفى بيومى كان واحدًا من أهم النقاد وأغزرهم كتابة عن عالم نجيب محفوظ، تحدث عن تناول الأديب الكبير لفريضة الحج فى رواياته.

يقول عن ذلك: فى رواية «القاهرة الجديدة» نرى أن «محجوب عبدالدايم» فى رحلة بحثه عن الوظيفة، كان «الإخشيدى» يدله على بعض سماسرة الوظائف، ومن بينهم «عبدالعزيز بك» الذى كان يتحصل من كل شخص يوظفه على راتبه لمدة ٦ أشهر، وبعد الاتفاق يقول له: حين يرجع عبدالعزيز بك من فريضة الحج، وهذه رؤية مهمة جدًا عن ممارسة السلوك المنحرف بالتزامن مع الفرض الدينى، وكأن الناس لا ترى تعارضًا بين الاثنين.

وفى رواية «المرايا» نصل إلى «صبرية الحشمة» يقول بيومى: هى قوادة بكل ما تعنيه الكلمة من ممارسة غير أخلاقية وغير دينية، وفى نهاية عمرها تتوب، وتكون توبتها تلك بأداء فريضة الحج.

وفى «زقاق المدق» نجد «رضوان الحسينى» شخصًا طيبًا ورعًا يحاول أن يتفاعل مع الفقراء بشكل مثالى، وقرب نهاية الرواية يقرر أداء فريضة الحج.

ومن خلال رحلة الحسينى إلى الحج، يقدم نجيب محفوظ جملة الطقوس والممارسات الاجتماعية لهذه الفريضة، أهله الذين يزورونه، رفاقه الذين يحتفلون به ويوصونه بالدعوة لهم، هو نفسه يتحدث فى خطبة عن مدى اشتياقه لزيارة النبى والمشى فى الأراضى المقدسة، ويدعو للحارة ولـ«حميدة» التى هربت، وكذلك لمن سُجن لنبشه القبور، ثم يوصله أهله إلى السويس لركوب السفينة، وكان هذا الحديث فى منتصف الأربعينيات، وكل ما فيه من ممارسات قديم، ولا أحد اليوم يعرف ارتباط الحج بالسويس والباخرة، ولا بهذه الرحلة التى لا يقدر عليها إلا أولو العزم.

فى نفس هذه الفترة أو قبلها بفترة بسيطة، كان هناك «عبدالرحيم باشا»، الذى يتهيأ لأداء فريضة الحج، فى رواية «السكرية»، وهو سياسى وقانونى وقاضٍ يتسم بالثقافة الرفيعة، وينشق عن حزب «الوفد»، فى أواخر الثلاثينيات، لكن الملمح الأبرز هو أنه شاذ جنسيًا، وكل المحيطين به شباب «صبيانه».

يخلص بيومى من دراسته للحج فى عالم نجيب محفوظ إلى أنه لم يكن يرى أى تعارض بين الانحراف الأخلاقى وأداء الفريضة، وهو ما يظهر فى قول «عبدالرحيم» إن الإنسان كائن معقد يجمع بين المتناقضات والمفارقات، وبالتالى باب التوبة مفتوح.

وقد يكون هذا درس آخر يعلمنا إياه نجيب محفوظ، فالنظر إلى العبادات لا يجب أن يكون من زاوية دينية بحتة، بل لا بد من الدخول إلى دراستها من زوايا مختلفة، فلا يمكن أن نستبعد الجوانب النفسية والاجتماعية ونحن نتعامل مع العبادات وآثارها فى المجتمع، شىء من ذلك يمكن أن يوسع مدارك الناس فى فهم الدين ويرسم لهم طريقة مختلفة لتعاطيه والتجاوب معه.

لم يكن نجيب محفوظ يدّعى المثالية أو يزعم التدين.

قالت «تشارلوت» فى الحوار نفسه: كثير من الكُتّاب البارزين ولا سيما الغربيين، مشهورون بحياتهم الشخصية المتدنية بالإفراط فى الشراب وإدمان المخدرات والعادات الجنسية غير المعتادة والنزعات الانتحارية.. أما أنت فتبدو مثاليًا.

يرد نجيب بتواضع شديد: يعنى.

فتجره «تشارلوت» لمساحة أوسع من البوح.

تقول له: وربما ذلك أكبر عيوبك.

أرفض أى تصوف يفقد الإنسان اهتمامه بالدنيا وحياة الناس وإيه فايدة الحياة إذا كانت فلسفتك فى الحياة هى إهمال الحياة

فيقول لها: طبعًا هذا عيب، ولكنك تحكمين علىّ فى شيخوختى، فى شبابى فعلت كل شىء، شربت، وجريت وراء الجنس الناعم، وما إلى ذلك.

فى محطة أخيرة من هذا الحوار نكتشف أن نجيب محفوظ كان يعيش حياة الراهب المتصوف، يقول عن نفسه: أنا شخص يحب الأدب، يؤمن بعمله، ويخلص له، يحب عمله أكثر مما يحب المال أو الشهرة، طبعًا لو جاء المال ومعه الشهرة فأهلًا بهما وسهلًا، ولكنهما لم يكونا قط هدفى.. لماذا؟ لأننى أحب الكتابة أكثر من أى شىء آخر، قد يكون هذا ضارًا، ولكنى أشعر أنه دون الأدب لا معنى لحياتى، قد يكون لدىّ أصدقاء جيدون، رحلات، رفاهية، ولكن بغير الأدب كانت حياتى ستكون بؤسًا كاملًا.

****

وقد يعترض البعض على حديث نجيب محفوظ فى الدين؟

والحقيقة أنه لا يتحدث فى الدين.. ولكنه يتحدث عن الدين.

وأعتقد أنه كان مؤهلًا لذلك تمامًا، وهو ما يظهر لنا من حديثه عن نشأته وتكوينه.

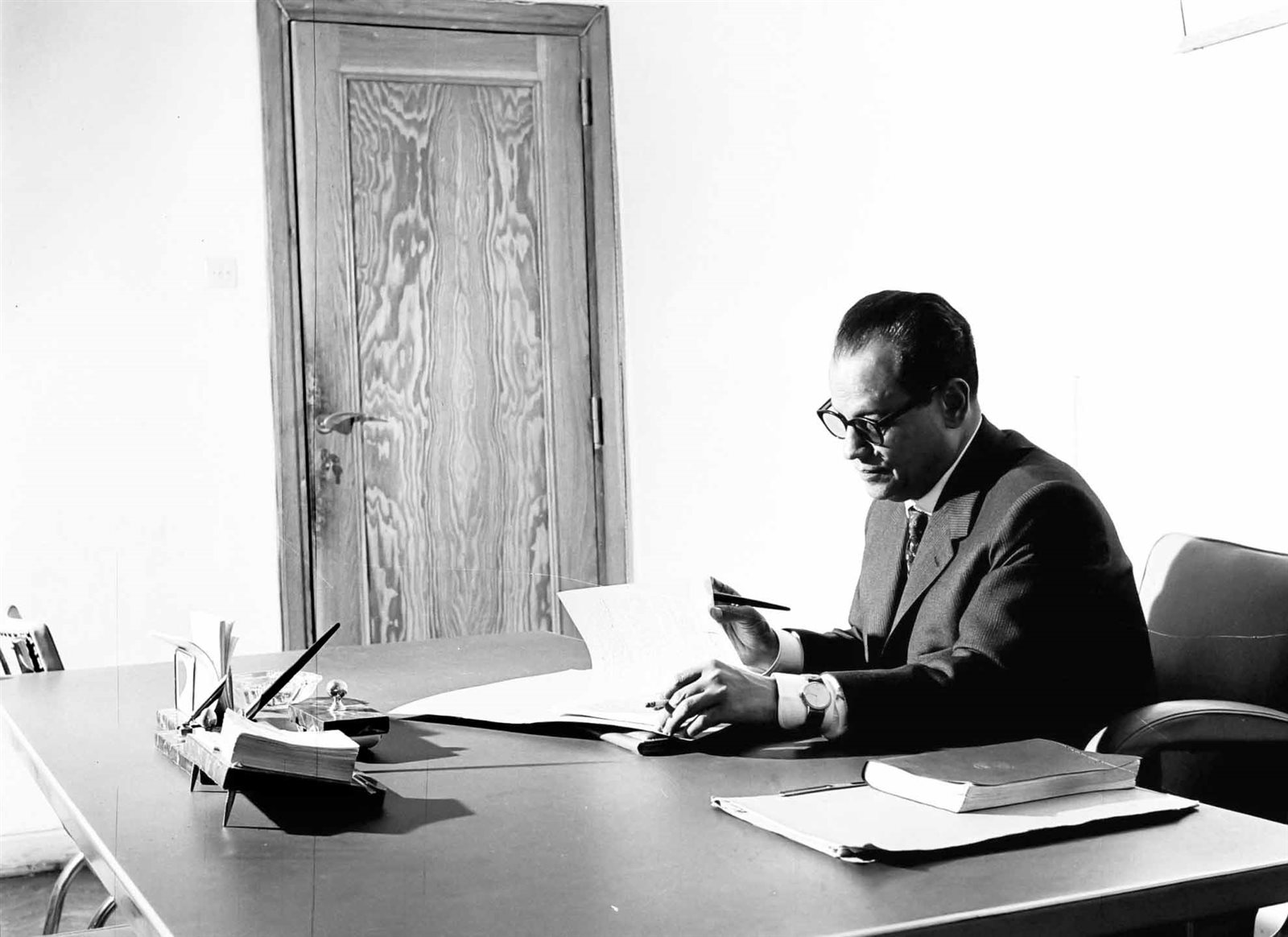

فى الكتاب الشهير «صفحات من مذكرات نجيب محفوظ» الذى وثقه وصاغه الكاتب والناقد الكبير رجاء النقاش يكشف لنا نجيب محفوظ عن بعض مما جرى فى طفولته وشبابه، وكان له دور كبير فى صقل ثقافته الدينية.

يقول: لم أقرأ فى حياتى كتابًا واحدًا أكثر من مرة باستثناء القرآن الكريم، قرأته منذ الصغر، وتعلقت به، وما زلت أقرأ فيه بشكل يومى، ولو أجزاء قليلة، كذلك كتب التفاسير، وأكثرها راحة وسهولة بالنسبة لى هو «منتخب التفاسير» الصادر عن مجمع البحوث الإسلامية، وبدأت علاقتى بالقرآن الكريم فى وقت مبكر من حياتى، وتوطدت أكثر بعد تعلقى بأصوات كبار القارئين فى ذلك العصر، خاصة الشيخ على محمود الذى كان يملك صوتًا موازيًا للوطن، فإذا كان مشهد الوطن يحرك مشاعرك، فكذلك صوت الشيخ على محمود فى ترتيله للقرآن، واعتدت على حضور ليلة حفنى الطرزى التى يحييها الشيخ على محمود فى أيام مولد سيدنا الحسين، وأظل ساهرًا حتى مطلع الفجر مبهورًا بصوته المعجز، وكنت أدوام على سماعه فى الوقت المخصص له بالإذاعة.

وفى حالة روحية يتحدث نجيب عن تعلقه بسور القرآن، يقول: أكثر سور القرآن التى سحرتنى بموسيقاها وأسلوبها هى سورة «الرحمن»، وأتذكر أن صحفيًا أمريكيًا جاء إلى القاهرة ليجرى معى حديثًا، وسألنى عن علاقتى بالقرآن وتأثيره علىّ وأسئلة أخرى، ثم سافر عائدًا إلى بلاده، وبعد بضعة أيام فوجئت برسالة بريدية منه، حيث أخبرنى أنه نسى سؤالًا مهمًا، ويريد منى الإجابة عنه، وكان السؤال هو: ما أحب سور القرآن إلى نفسك؟ وأرسلت له الإجابة: إنها سورة الرحمن.

وعن تثقيف نجيب لنفسه دينيًا يقول: الحقيقة أننى عندما وضعت لنفسى برنامجًا للتثقيف الذاتى فى بداية حياتى، كان جزء كبير من هذا البرنامج يتعلق بدراسة الديانات الكبرى، وتاريخ الحضارة، والفكر الإنسانى، لذلك قرأت الكتاب المقدس بإمعان، وكان من مصادرى التى اعتمدت عليها فى كتابة رواية «أولاد حارتنا»، كما أننى اقتبست منه قصة «أيوب» التى تحولت فيما بعد إلى فيلم سينمائى قام ببطولته عمر الشريف، وهناك اختلافات كبيرة بين قصة أيوب فى الكتاب المقدس وقصة أيوب التى كتبتها أنا، إلا أن المصدر الرئيسى الذى أوحى إلىّ بكتابة القصة هو ما جاء عنها بالكتاب المقدس.

قرأ نجيب كذلك فى تاريخ الفكر الهندى وخاصة البوذية، وإن لم تستغرقه كما استغرقته الكتابات الصوفية الإسلامية، ورغم أنه لا يؤمن بأفكار الصوفية ومعتقداتهم كما يؤمن بها المتصوفون، فإنه وجد فى كتبهم وتأملها راحية عقلية ونفسية كبيرة، جذبته فى الصوفية فكرة السمو الروحى، وفى المقابل لم يقتنع بفكرة رفض الدنيا، فلا يتصور مذهبًا دينيًا يرفض الدنيا أبدًا، وظهر رأيه بوضوح فى رواية «اللص والكلاب» فى شخصية الرجل الصوفى الذى يلجأ إليه سعيد مهران، عسى أن يجد عنده حلًا لمشكلته، فلا يجد سوى لحظات من الراحة النفسية، هى أقرب إلى المسكنات، وليس فيها أى نوع من الحل الأساسى أو الدواء الشافى.

ويقول نجيب: بلغ من تأثرى بالقرآن والكتابات الإسلامية أننى اخترت لرسالة الماجستير التى كنت أنوى إعدادها بعد تخرجى فى قسم الفلسفة بكلية الآداب موضوعًا عنوانه «فلسفة الجمال فى الإسلام»، وعرضت الموضوع على أستاذى الشيخ مصطفى عبدالرازق فوافق عليه وتحمس له رغم جرأة الموضوع، وكانت هذه هى المرة الأولى التى يقبل فيها أستاذ للفلسفة الإسلامية موضوعًا بهذه الخطورة، ولم يخشَ ما يمكن أن يجره عليه من مشاكل ومتاعب، خاصة بعد المتاعب التى تعرض لها المفكرون المستنيرون من أمثال طه حسين وزكى مبارك ومنصور فهمى، وكنت أنوى تقديم صورة جديدة للإسلام، أظهر فيها اهتمامه بالجمال والتذوق والانفتاح على العالم، وأنه لم يدع أبدًا إلى الزهد والانغلاق، ولكننى لم أكمل مشروع دراسة الماجستير، لأننى انصرفت إلى الأدب وركزت جهدى كله فى مجاله.

هذا التكوين وهذه التنشئة جعلت نجيب محفوظ واعيًا بما تضمه الحضارة الإسلامية، ولم يكن غريبًا أن يقول فى كلمته التى كتبها لتلقى فى حفل تسلمه جائزة نوبل: وعن الحضارة الإسلامية فلن أحدثكم عن دعوتها إلى إقامة وحدة بشرية فى رحاب الخالق تنهض على الحرية والمساواة والتسامح، ولا عن عظمة رسولها، فمن مفكريكم من كرمه كأعظم رجل فى تاريخ البشرية، ولا عن فتوحاتها التى غرست آلاف المآذن الداعية للعبادة والتقوى والخير على امتداد أرض مترامية ما بين مشارف الهند والصين وحدود فرنسا، ولا عن المؤاخاة التى تحققت فى حضنها بين الأديان والعناصر فى تسامح لم تعرفه الإنسانية من قبل ولا من بعد، ولكنى سأقدمها فى موقف درامى - مؤثر - يلخص سمة من أبرز سماتها، ففى إحدى معاركها الظافرة مع الدولة البيزنطية ردت الأسرى فى مقابل عدد من كتب الفلسفة والطب والرياضة من التراث الإغريقى العتيد، وهى شهادة قيمة للروح الإنسانية فى طموحها إلى العلم والمعرفة.

إشارة نجيب محفوظ إلى التصوف وتصوره عنه تجرنا إلى كتاب «نجيب محفوظ.. محاورات قبل نوبل» الذى أخذه فيه الكاتب الصحفى أحمد هاشم الشريف لحديث مهم وخاص عن التصوف فى حياته، دار الحوار بينهما على النحو التالى:

الشريف: تصورتك صوفيًا فى بعض أعمالك؟

نجيب: أرفض أى تصوف يفقد الإنسان اهتمامه بالدنيا وحياة الناس.

الشريف: هل اتجهت للتصوف كطريق للمعرفة؟

نجيب: بالضبط.. عشان الإنسان يشتغل بالدنيا، مش عشان يتطلع لشىء أسمى منها ويهملها، أية فلسفة تتطلع لشىء فوق الحياة وتهمل الدنيا وما فيها تتناقض مع خلق الله، وخلق الإنسان فى العالم، أما تحب لنفسك غاية فى الدنيا، فهذه الغاية إنك تعمرها، إيه فايدة الحياة، إذا كانت فلسفتك فى الحياة هى إهمال الحياة، ربنا أعطاك حياة، ستين سنة، سبعين سنة، كل شكرك لله إنك تستفيد منها، أمال أنا باعتك هناك ليه، كنت أخليك جنبى أحسن.

الشريف: ولكن هناك من يطلب الحقيقة بالعزلة عن الدنيا.

نجيب: المتصوفون قرفوا من الشر والظلم، عزلوا روحهم عن الدنيا، نقوا أنفسهم من كل شىء، واكتفوا بكده، طبعًا أى سلوك لا يجوز أن يكون قاعدة أخلاقية، إلا إذا كان عامًا، أى يصلح للتطبيق على الجميع، وإلا كنت تنشئ أخلاقًا أرستقراطية خاصة بك، لو أن التطهر والسمو والإعراض عن الدنيا أصبح قانونا عامًا، لانتهت الحياة على الأرض.

الشريف: ولكنّ المستشرقين الأجانب يركزون على التصوف الإسلامى، وكأنه جوهر الإسلام، وأخشى أن يكون ذلك دعوة إلى السلبية؟

نجيب: نفس المتصوف حتى لو كان بياكل عيش حاف ويشرب مية، مين يجيبهم له، ناس بتشتغل، والفلسفة التى يخلقها الواحد عشان يطبقها على نفسه، أو على فئة أسمى من البشر، لا تصلح للبشر.

الشريف: الحل إذن هو صوفية الدنيا.

نجيب: الحل إنك تعلم الناس أن يعملوا كل يوم، بقلب مليان بالمبادئ والقيم السامية، وتحارب معهم الشر، وبعض الصوفية لم يغب عنهم هذا المعنى مثل الحلاج.

قبل نهاية الحوار قال له الشريف: تعال نتخيل بصوفيتك الدنيوية وعقلك المنظم صورة جديدة لمجتمعنا، تعال نحلم بصورة يوتوبيا عربية، نابعة من ظروفنا الحاضرة.

قال له نجيب: هذا سؤال مهم، ونهضة العرب فى رأيى تقوم على أساس الديمقراطية والدين والعلم.

سنضع الديمقراطية والعلم جانبًا، ونقرأ معًا ما قاله عن الدين.

يقول نجيب: لكى تنهض بالناس لا بد أن يكون بينك وبينهم لغة مشتركة، اللغة نوعان، لغة الكلام التى تستعملها، ولغة نفسية اجتماعية تسود الشعب فى وقت من الأوقات، هى عندنا عقبة فى طريق النهوض، هل نجد أنفسنا كما وجدت أوروبا نفسها فى وقت النهضة أمام الكنيسة؟ ووجدت ألا سبيل إلى النهضة إلا بالثورة على الكنيسة؟ لنبحث هل ديننا عقبة فى سبيل النهضة، ولنطرح السؤال الآتى: ماذا نريد؟

تولى نجيب الإجابة عن سؤاله، قال: إننا نريد جيلًا عربيًا يحب المعرفة ويقدس العمل والنظافة، ويحترم الديانات الأخرى ويتعايش معها، يحترم حقوق الإنسان ويقدس العدالة الاجتماعية والتضامن البشرى.

يطرح نجيب سؤالًا آخر هو: هل فى ديننا ما يناقض هذه المبادئ؟

ويجيب مرة أخرى: أبدًا.. تجد أن ما فى القرآن والسنة يؤيد كل نقطة من هذه المبادئ، إذن التربية الدينية يمكن أن تكون أساسًا متينًا لنهضة عصرية.

حرص نجيب محفوظ خلال سنوات حياته الممتدة على الكتابة فى الصحف، ولأنه كان أديبًا مجتمعيًا شاملًا لا يعيش فى عزلة، فقد انشغل بقضايا المجتمع ومشاكله وأزماته، وكان من بين ما تناوله كان الدين وما يحيط به من أزمات.

فى كتاب «الدين والديمقراطية» جمع فتحى العشرى المقالات التى نشرها نجيب فى الفترة من ٨ يونيو ١٩٧٤ وحتى ٢٨ نوفمبر ١٩٨٥ فى جريدة الأهرام، وفى هذه المقالات تناول عميق لما يمكن اعتباره تجديدًا متكاملًا لجوانب كثيرة تتعلق بالفكر الدينى.

فى مقاله «الدين والمدرسة» المنشور فى ٨ يونيو ١٩٧٤ يقول نجيب: يدرس الدين فى المدرسة كمادة علمية، تعرض أبوابها آيات قرآنية وأحاديث نبوية وعقائد وعبادات، ونحوًا من السير، يحفظها التلميذ ويمتحن فيها، ثم ينساها بعد ذلك كما ينسى غيرها من العلوم التى تخرج عن نطاق تخصصه، وهو لا يكاد يهضم منها إلا القليل، ويتعثر بين معانيها الدقيقة وأسلوبها الجزل، ويعانى فى ذلك ما يعانى.

بعد هذا التوصيف الدقيق لواقع تدريس الدين فى المدارس، يطرح نجيب رؤيته للدين نفسه.

يقول: الدين ليس علمًا من العلوم، ولا فرعًا من المعرفة، ولكنه تربية روحية يتجلى جوهرها فى المعاملة والسلوك والرؤية، بدليل أنه كثيرًا ما يحدث أن يوجد تلميذ متفوق فى الذكاء وسيئ فى الخلق، فيحصل على أعلى درجة فى الدين، وفى الوقت نفسه قد يرفت لسوء خلقه، ولذلك ينشأ التلميذ وهو يعتقد أن لا علاقة هناك بين الدين وبين الحياة اليومية، وبين العمل بها من ناحية أخرى.

وتأسيسًا على هذه المفارقة يرسم محفوظ ملامح تصوره لتدريس الدين فى المدارس.

يقول: إننى أدعو إلى أن يكون درس الدين تربية روحية، يلقى فى جو من التعاطف والإرشاد والمحبة، بعيدًا عن معاناة الحفظ والتسميع والخوف من السقوط، مع الاقتناع الكامل بأن الدين ليس معرفة تحفظ، ولكنه معاملة وسلوك تقومان عليهما الحياة الإنسانية الكريمة.

يتصور نجيب- كما يقول- أن تكون السيرة هى العماد الأول لهذه التربية، بما هى حياة وسلوك ورؤية ومثل أعلى، فتدرس السيرة النبوية من السنة الأولى الابتدائية حتى السنة الثانية الثانوية، تعرض فى السنة الأولى صورة مبسطة يسيرة، ثم تتدرج فى النمو والتفاصيل عامًا بعد عام، وتتضمن من الآيات ما يناسب المقام وما تتطلبه الحاجة، فآيات الصلاة تقرر فى سن معينة، كذلك آيات الصوم، مع التركيز على آيات القيم والأخلاق والأهداف الإنسانية، على أن يتم تقدير التلميذ فى هذا الدرس أيضًا من خلال سلوكه بين أقرانه، ومعاملته لمدرسيه، موقفه من تحصيل العلم، ورأيه فى العدالة الاجتماعية والعنصرية والتسامح الدينى وعدم التعصب والوحدة القومية.

أما فى السنة الثالثة الثانوية- كما يرى نجيب- فيدرس التلميذ كتابًا يتضمن نخبة من آراء قادة الفكر المسلمين- وغيرهم من المنتمين إلى ديانات أخرى- فى الإسلام وقيمه الإنسانية ورسالته فى العصر الحديث، على أن تكون درجة نجاح التلميذ فى مادة السلوك هى درجة نجاحه فى التربية الدينية.

وبجرأة قد يستغربها البعض على نجيب، وفى ٢٦ يوليو ١٩٧٦ نشر مقالًا مهمًا بعنوان «الإسلام وصراع المبادئ»، وسبب وصفى له بالجرأة أنه مع اعترافه بعظمة الإسلام، إلا أنه يؤكد أن الإسلام فى العصر الحديث تنقصه أشياء كثيرة ولا بد أن يستكملها، حتى تتحقق فيه مقولة إنه صالح لكل زمان ومكان، التى يؤكد قناعته الكاملة بها.

بدأ نجيب مقاله بقوله: تحتدم المنافسة بين العقائد بقدر ما تتشابه فى الوسائل والغايات، ومن هنا جاء الشعور بالمنافسة بين الإسلام والديمقراطية الغربية من ناحية، وبينه وبين الشيوعية من ناحية أخرى، فالديمقراطية الغربية مذهب متكامل من النظرية والتطبيقات، اعترف بحقوق الإنسان والاقتصاد الحر، وحقق إنجازات رائعة فى ميدان التقدم، كذلك الشيوعية مذهب متكامل له فلسفته واقتصاده وأسلوب حكمه، وهو يطمح إلى الأممية فى رحاب مساواة كاملة لا تفرق بين أبيض وأسمر وأسود وأصفر من البشر، وحقق كذلك إنجازات رائعة فى ميدان التقدم.

وفى إشارة واعية ومدركة لما يمثله الإسلام يقول نجيب: يقف الإسلام بين الاثنتين مناضلًا ينفض عن جفنيه آثار نوم طويل عميق فى ظلام الجمود والتأخر، ولا شك أنه يشعر بتأخره فى مجالات الحضارة الحديثة، فى العلم والتكنولوجيا والقوة المادية، ويشعر فى الوقت نفسه بكبريائه التاريخية وتراثه المجيد، فيضاعف ذلك من أزمته ويدفعه إلى التفكير الدءوب لتعويض ما خسره، واسترداد ما فاته، ثم إلى تحقيق ذاته بما يتناسب مع رسالته.

ويضيف نجيب: لعل الإسلام لا يجد نفسه فى تناقض حاد مع الديمقراطية الغربية، أجل.. نظامه الاقتصادى يختلف عن النظام الرأسمالى، ولكن الديمقراطية الغربية لا تنفى الدين، ويمكن ترجمة حريتها السياسية إلى مبدأ الشورى، أما جريمتها الكبرى- الاستعمار- فقد صفيت أو كادت، وأما الحساسية نحو تقليد الحضارة الغربية والدعوة للأصالة فليست على أى حال بالمشكلة التى تستحق امتشاق الحسام أو استعداء السلطات كما هو الحال مع الشيوعية.

ويعترف نجيب بأن الشيوعية ذات خطورة لا يمكن تجاهلها، فقد انتشرت فى نصف الأرض، وهى تنتزع من أحضان الإسلام أفرادًا وجماعات، وهى تنتشر بما توفره للناس من عدالة ومساواة برغم فلسفتها المعروفة، وطريقتها فى الحكم.

ويطرح نجيب سؤالًا مهمًا وهو: كيف يتصرف المسلم المسئول إزاء هذا الخطر؟

ويجيب: لم يفعل المسلم حتى الآن إلا صب الاتهامات واستعداء السلطات، أو الإسهام بقدر متواضع فى مناقشات سطحية، ولو أن وسيلة من هذه الوسائل كانت مجدية حقًا لما قامت للديمقراطية بناية، ولا نالت أمة استقلالًا، ولا انتصرت الحرية فى أى مكان، ولا تحققت رسالة المسيحية والإسلام من قبل، ولا أظننى فى حاجة إلى إقامة الدليل على أن الإرهاب والاتهام والسطحية وسائل فاشلة فى مقاومة العقائد، وإنما تتوكد العقائد بجدارتها وما تنفع به الناس.

ويطرح نجيب محفوظ فى مقاله قضية مهمة جدًا من خلال طرحه لسؤال: لماذا انتشر الإسلام يوم انتشر؟

ويجيب بقناعة كاملة، بأن الإسلام حقق للإنسانية مزايا لم تجتمع فى مذهب واحد قبله أو فى أيامه، فقد:

أولًا: وفرد للفرد حرية كريمة وقداسة فجعله خليفة الله فى الأرض، وأمر الملائكة بالسجود له.

ثانيًا: وفر للمجتمع عدالة اجتماعية شاملة، لا تحارب النشاط الفردى ولكنها تحارب الفقر والحاجة، ولا تسمح بوجودهما فى المجتمع الإسلامى.

ثالثًا: أمر الإنسان بالعمل والتعمير وتحصيل العلم والحكمة.

رابعًا: احترم العقائد الأخرى، ففى رحابه عمل اليهودى والمسيحى جنبًا إلى جنب مع المسلم فى حرية وكرامة ومساواة، إلى ما استجد من مبادئ إنسانية فى السلم والحرب والعلاقات الدولية.

ويضيف نجيب: لا أريد التقصى أو التعريف الشامل، ولكنى أريد أن أكرر أن الإسلام اعتبر فى عالمه فى ذلك الوقت عقيدة متقدمة- أو تقدمية- فى إنسانيتها عما كان يسود فى البلاد المحكومة بفاس أو بيزنطة، وأنه فى ذلك كان يكمن سر الترحيب به، كما يكمن سر انتشاره فيما بعد، ولا معنى- فى نظرى- لأن الإسلام يصلح لكل زمان ومكان، إلا أنه يستطيع دائمًا وأبدًا أن يحتل مقعد التقدم على غيره من المذاهب فى أى زمان ومكان، وأنه يستطيع أن يستدرك بالاجتهاد ما فاته فى عهد الانحطاط والظلمات.

وعليه- كما يذهب نجيب- أن يفحص ذاته فى مقارنة موضوعية مع مذاهب الحكم والسياسة ليرى ما ينقصه، وما عليه إلا أن يستكمله ليظفر بالاقتناع الكامل فى قلبى الرجل والمرأة المعاصرين.

وفى جرأة متجددة يرصد نجيب ما ينقص الإسلام المعاصر، ويحدد ما يجب عليه أن يفعله حتى يصمد فى مواجهة المذاهب والسياسات والفلسفات الجديدة.

فعلى الإسلام أن يوفر للفرد من الحرية ما توفره الديمقراطية الغربية أو أكثر.

وعليه أن يوفر مناخ تسامح ومحبة للمخالفين له فى الرأى أو العقيدة أفضل مما يتوفر لهم فى كنف أى مذهب آخر.

ويختم نجيب رؤيته بقوله: بذلك يصبح الإسلام فردوسًا لا يرضى أحد معتنقيه بالخروج منه لأى سبب من الأسباب، بل ويصبح مركز جذب للآخرين، أما صخب السباب وافتعال التهم واستعداء الشرطة، فوسائل عقيمة لم تجد قديمًا ولن تجدى اليوم أو غدًا، وإنه لعمل ضخم، يتطلب مؤمنين صادقين، علماء راسخين، مجتهدين غير هيابين، معاصرين مجددين، يندبون فى هذه الساعة الحاسمة لخدمة الدنيا والدين.

أثار ما كتبه نجيب عاصفة من الردود المؤيدة والمعارضة لما قاله، وهى الرسائل التى نشرها فى مقال نشر فى ٩ أغسطس ١٩٧٦.

تحت عنوان «محكمة» نشر نجيب رسالة وصلته من الأستاذ حسين عبدالحليم بكلية طب المنصورة، قال له فيها: واضح من كتاباتك بصفة عامة أنه يغلب على تفكيرك اتجاه معين، وأود أن ألفت نظر سيادتكم إلى أن مقرر بهيمية الإنسان هو فرويد، ومقرر بهيمية التاريخ هو كارل ماركس، وأما الكاتب الذى يدعو للعبث فهو جان بول سارتر، وأظنك لا تجهل الخيط الذى يربط بينهم، وهو أنهم كلهم يهود.

أبدى نجيب محفوظ عدة ملاحظات على هذه الرسالة، قال:

أولًا: إن كنت فهمت من كتاباتى أننى ماركسى، فإما أننى لم أحسن التعبير عن آرائى، وإما أنك تعجلت فى الحكم، وقد حاولت مرارًا أن أكون ماركسيًا، ولكننى لم أستطع، فعدلت عن ذلك نهائيًا، ولكن فى الماركسية مبادئ إنسانية وعدالة اجتماعية تستحق الإعجاب والاحترام، وهى مطروحة على البشرية خلال تجارب عديدة يمكن الانتفاع بها لمن يشاء.

ثانيًا: أصارحك بأننى معجب بالاتحاد السوفيتى، كما أننى معجب بالولايات المتحدة، وقد حقق كل منهما تقدمًا مذهلًا لا غنى للإنسانية عن إنجازاته، غير أن هذا الإعجاب لا يخفى عن عينى عيوبهما، وعن المقارنة بين الجوانب السلبية لا أجد مناصًا من تفضيل الاتحاد السوفيتى، فمهما يكن من أخطائه فليس فيه عنصرية، ولم يتورط فى إثم ضد أمة بقوة إثم الولايات المتحدة فى فيتنام، ولم يرتكب أكبر جريمة فى تاريخ البشرية وهى إلقاء أول قنبلتين ذريتين على بنى الإنسان دون ضرورة ملحة، ففتح بابًا قد يقضى على البشرية بالفناء.

ثالثًا: مهما يكن رأيك فى مدرسة التحليل النفسى، أو فى الماركسية، أو فى الوجودية، فلا شك أن فرويد وماركس وسارتر من كبار المفكرين فى تاريخ الحضارة الغربية، ومن حقك أن تنقد آراءهم وأن ترفضها، ولن يتأتى ذلك إلا بمناقشتها المناقشة العلمية الموضوعية، أما تصوير فلسفاتهم فى صورة مؤامرة عالمية دبرها اليهود للعبث بالعالم، فلن يعنى إلا أنك تضخم من عظمة اليهود وعبقريتهم فوق ما يستحقون، وتقلل من حكمة بقية البشر وكأنهم ألعوبة تلهو بها العبقرية اليهودية.

وتحت عنوان «حوار مع القراء عن الإسلام وصراع المبادئ»، سجل تفاعله مع قرائه ومناقشته لآرائهم، فقد أثار ما قاله عن الإسلام وصراع المبادئ اهتمام كثيرين من القراء، فتجمع لديه عدد وفير من الرسائل ما بين محبذة لتصوره أو رافضة ومنتقدة.

من الرسائل التى حبذت رأيه رسائل السادة الحسينى أحمد جلال من الحامول، وسيد عوض المدرس بطنطا، ومحمد عبدالله من القاهرة، ووليم ميخائيل الأستاذ بالجامعة الأمريكية، وحملت هذه الرسائل دعوة صريحة متحمسة إلى:

أولًا: دراسة المذاهب السياسية المعاصرة دراسة موضوعية علمية بلا اتهام أو مهاترات.

ثانيًا: دراسة إمكانات الإسلام لمواجهة العصر ومشكلاته، وخلق مجتمع حديث متفتح يهيئ لأهله التقدم والازدهار فى جو من الحرية والعدالة والتسامح.

أما الرسائل الناقدة، فجاءت من السادة محمد سعيد أبوالخير من الإسكندرية وحمزة الجميعى المدير العام السابق بوزارة المالية والدكتور محمد فتحى الشاذلى من الإسكندرية.

فى رسالة محمد سعيد أبوالخير جاءت هذه الملاحظات:

أولًا: حملة عنيفة على الشيوعية والدول الشيوعية، واتهام مبادئها بأنها زيف فى زيف.

ثانيًا: حملة على عملاء الشيوعية فى مصر، وكيف قاومهم المسلمون الصادقون وهم- العملاء- فى مراكز السلطة، وكيف تعرض المسلمون بسبب ذلك للتعذيب والتنكيل.

يجب الترفع عن عقد أى مقارنة بين الإسلام كدين سماوى وبين الديمقراطية والشيوعية كمذهبين وضعيين

ثالثًا: الترفع عن عقد أى مقارنة بين الإسلام كدين سماوى وبين الديمقراطية والشيوعية كمذهبين وضعيين، واعتبار ذلك خطوة أولى تتبعها خطوات للنيل من القرآن العظيم.

ويعلق نجيب على هذه الانتقادات بقوله: للأستاذ حريته الكاملة فى أن ينقد الشيوعية وغيرها بما يراه، ولكنه أساء الظن بنا بلا مبرر، فنحن ندعو إلى المناقشة بدلًا من المهاترة، وأردنا من الدراسة والمقارنة أن يثبت القادرون أن الإسلام يحوى من المزايا الإيجابية لخير الإنسان ما تحويه الديمقراطية والشيوعية معًا من القيم الإيجابية أو ما يفوقهما معًا، وأن ذلك لن يتأتى إلا بالدراسة والمقارنة والإقناع، لا بالمهاترات واستعداء السلطات، ومن المجهودات العلمية التى تذكر فى هذا المجال كتاب «الشريعة الإسلامية كمصدر للدستور» للدكتور عبدالحميد متولى، و«إسلام.. لا شيوعية» للدكتور عبدالمنعم النمر، وهما كتابان لا غنى عنهما لمن يهمه هذا الموضوع.

وجاء فى رسالة الأستاذ حمزة الجميعى ما يلى:

أولًا: اعترض على جملة وردت فى مقال سابق لنجيب محفوظ، قالها على لسان الغير: ونتساءل فى عجب إذا كان الإسلام كما تقولون، فلم لم تدعوا أنفسكم إليه قبل أن تدعونا إليه نحن؟ وعلق على ذلك بقوله: إذا جاز هذا الاعتراض لغير المسلمين فلا يجوز للمسلمين، واعتبره انتقادًا للإسلام نفسه.

ويعلق نجيب محفوظ على هذه الرسالة بقوله: لا أرى كيف فات الأستاذ أن اعتراضى على المسلمين لا الإسلام، وهو نفسه يقول فى رسالته: يجب أن أوضح أولًا أن الإسلام ليس سببًا فى جهل المسلمين وانحطاطهم، إن السبب الحقيقى يكمن فى المسلمين الحاليين الذين لا ينتسبون إلى الإسلام إلا بشهادة الميلاد، وقد أغنانى الأستاذ عن الرد بهذا الكلام الذى لم أقصد سواه.

أما الدكتور محمد فتحى الشاذلى، فقد أورد آيات شريفة من القرآن الكريم، منها على سبيل المثال «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، ثم عرض مناقشته كالآتى:

أولًا: هل لم توفر هذه الآيات البينات مناخ التسامح للمخالفين له فى الرأى والعقيدة؟

ثانيًا: لم تأت الآيات المذكورة بصخب السباب واستعداء الشرطة.

ويعلق نجيب بقوله: واضح جدًا يا سيدى الدكتور أن الآيات توفر جو التسامح للمخالفين فى الرأى والعقيدة، وواضح أيضًا أنها تعالت عن السباب واستعداء الشرطة، ولكن كيف تصورت أننى اتهمت الإسلام بالتعصب أو السب فى الخطاب؟ لقد كانت كلمتى موجهة للمسلمين باعتبار أن التعامل يمارس عادة مع المسلمين لا الإسلام.

ويضيف نجيب: خلاصة ما أطالب به أن تتحقق مبادئ الإسلام فى الحرية والعدالة والتسامح وغيرها لتخلق مجتمعًا جديدًا لا استبداد فيه ولا فقر ولا تعصب، وأن ينعم بذلك فعلًا لا قولًا المواطنون والجماهير والمخالفون لنا فى الرأى أو العقيدة، ولقد تحقق ذلك فى عصر ذهبى أعلن فيه مسلم ضعيف عصيانه للخليفة، لأنه رآه يرفل فى جلباب جديد وأراد أن يعرف من أين له ذلك، فى عصر شمل فيه الضمان الاجتماعى المستحقين من اليهود والنصارى أسوة بالمسلمين، فى عصر كان يتجرأ يهود على مهاجمة القرآن، فيكتفى بمناقشتهم والرد عليهم بالكلمة المكتوبة، ما أريده يا سيدى هو العمل والمعاملة لا الاستشهاد بآيات شريفة لا نعمل بها.

وفى مقال ٩ أغسطس ١٩٧٦ نفسه يفجر نجيب محفوظ قضية مهمة أخرى، عندما يعلق تعليقًا على ما قاله الشاعر والمفكر الإسلامى محمد إقبال فى العقيدة القائلة بأن محمدًا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين.

قال إقبال: إن النبوة فى الإسلام لتبلغ كمالها الأخير فى إدراك الحاجة إلى إلغاء النبوة نفسها، وهو أمر ينطوى على إدراكها العميق لاستحالة بقاء الوجود معتمدًا إلى الأبد على مقود يقاد منه، وإن الإنسان لكى يحصل على كمال معرفته لنفسه ينبغى أن يترك ليعتمد فى النهاية على وسائله هو.

ويعلق نجيب على هذا الرأى بقوله: معنى هذا أن على الإنسان ألا ينتظر وحيًا جديدًا، وألا يعتمد على وسيلة من وسائل المعرفة التى تشابه الوحى فى تلقائيتها وشمولها، وأن يحدد لوجدانه وغرائزه وظيفة غير وظائف المعرفة، وأن يجعل من العقل وحدة الوسيلة الإنسانية الحقة للمعرفة، ويبقى للدين دوره الخطير فى الوجود، وهو دور الوصاية على العقل، لا بكبته أو تحديد مجاله، أو التدخل فى تطلعاته، ولكن بضمان استغلاله لخير الإنسان والوجود، وصده عن مغريات التدمير والهلاك، ونشره الحب لواء يستظل به المفكرون، ويتقون به نداءات الإنانية والكبرياء والعبث واليأس، بذلك يتقدس العقل، ويحقق غزاوته، فى رحاب الكون وحقيقته العليا، ويصبح تكريس الحياة له عقلانية وعبادة فى آن.

ومعنى هذا- كما يرى نجيب- أن أكرم ما يكرم إنسانيتنا ويشرفها أن نعنى بالعلم والعلماء، وأن نبوئهم المكانة التى اختارها الله لهم فى طليعة المراكز القيادية، وأن نوفر لهم ما هم أهله من المطالب والمزايا والوسائل، وألا نضن فى سبيل ذلك بجهد أو تضحية أو مال، هذا ما يقتضيه العصر وما يأمرنا به الدين، وذلك طبيعى فى دين لم يعتمد على المعجزات وحدها، ولكنه قام على التأمل والنظر والتعقل، وذلك طبيعى فى دين يجعل من طلب العلم فريضة على كل مؤمن به، ويرفع منزلة العلماء، ويفضل العالم على العابد.

للدين وجهين: نظرى يتضمن الأصول والقواعد والرؤية وعملى يتعلق بالسلوك الذى يتعين على المؤمن الالتزام به وهو يشق سبيله فى الحياة

كان نجيب موضوعيًا إلى درجة الإخلاص لقيمة إنسانية مهمة هى أن تكون أمينًا فى التعامل مع الأفكار والبشر، فهو ليس بعيدًا عن العلمانية، ولكنه لا يتردد عن نقدها، فى مقاله «الصوت الذى يجب أن يسمع»، والمنشور فى ١٨ سبتمبر ١٩٨٠، دفاع واضح عن العلمانية ووضعها فى مكانها الصحيح.

يقول: فى مقابل التطرف ارتفع صوت آخر، هو صوت العقلانية العلمانية، وهو ليس بالجديد فى حياتنا المعاصرة، وهو فى أصله لا يضمر للدين أى عداء، لكنه يبغى الفصل بينه وبين السياسة، تحريرًا للإرادة فى مواجهة مشكلات العصر، ولا شك أنه حقيقة لا افتعال فيها من حيث إنه يعبر عن تيار موجود له حجمه.

لكن ذلك لا يجعل نجيب يتردد عن كشف الخطيئة الكبرى للعلمانية فى مصر، وهى خطيئة لا تزال ممتدة، يقول: صوت العلمانية كعلاج للتطرف يعتبر فى رأيى غير ناجح، وهيهات أن ينتزع من تيار التطرف شابًا ليضمه إليه بما هو متهم فى الجانب الآخر بالإلحاد والعداء للدين، وزاد من الموقف حرجًا من يتسللون إليه من أعداء الدين ممن تجرى أقلامهم بكلمات استفزازية خليقة بأن تضاعف التطرف بدلًا من أن تهدهده، كلا.. ليس هو العلاج المنشود.

يحدد نجيب العلاج الصحيح من وجهة نظره: لعل العلاج يوجد فى الإسلام الحقيقى، ما تدعو إليه جماعة عرفت بالإيمان والاستنارة معًا، وأخلصت للقيم الخالدة إخلاصها للعصر والتقدم، وترى فى الإسلام روحًا تصلح لكل زمان ومكان، إذا استغل وسائله القيمة من الاجتهاد والعقل واتساع الأفق، ولم أجد فى هذا الفكر ما يهدد سلامة الجماعة فى مسيرة تقدمها ونظام حكمها واقتصادها ووحدتها الوطنية واحترام إنسانية المرأة فيها، إنه يعد بشق طريق مستقيم إلى حضارة حديثة مؤيدة بقيم ربما تفتقدها الحضارة الغربية نفسها فى حاضرها، ويمكن أن يشحن الأبناء بقوة جديدة تهيئ لهم انتماء صادقًا، وتمدهم بطاقة العمل والخلق والإبداع، هذا هو الفكر الذى يصلح أساسًا للحوار والدعوة والتربية، وعلينا أن نمكن هذه الجماعة المستنيرة المؤمنة على التربية الدينية فى المدارس والمساجد وأجهزة الإعلام، إنها صوت الإسلام، إسلام العقل والرحمة والعدل والحضارة.

وفى سخرية لاذعة يهنئ نجيب محفوظ العالم الإسلامى بالعام الهجرى الجديد فى مقال نشره فى ٦ نوفمبر ١٩٨٠ واختار له عنوان «المسلمون بين محمد عليه السلام وأبى لهب».

رأى نجيب أن العالم الإسلامى جدير بالتهئنة لجلال الذكرى من ناحية ولهذه اليقظة الروحية التى تنفجر فى أنحائه المترامية مبشرة ببعث جديد من ناحية أخرى، أما فيما عدا ذلك فلعله يستحق الرثاء والعزاء لما يرتكب فوق أرضه من جرائم تتحدى مبادئه وتتخطى أخلاقياته.

ويرصد نجيب حالة التناقض بين أحوال المسلمين وما يفعلونه.

فقد أمر الإسلام أبناءه بالأخوة والحب، وها هم يتقاتلون كأمم متعادية، ويتقاتلون فى الوطن الواحد كطوائف وقبائل.

وأمرهم بالشورى، وها هم حكامهم يستبدون بهم استبداد الغزاة بالأسرى.

وأمرهم بالتضامن والعدل، وها هم يستغل غنيهم الفقير، وتمزقهم أطماع الأقوياء وامتيازاتهم.

وحثهم على العلم والنظافة، وها هو الجهل والمرض يجتاح أغلبيتهم الساحقة.

وشرفهم بحقوق الإنسان، وها هم أصحاب الآراء والعقائد فيهم يطاردون مطاردة المجرمين.

وأمرهم باحترام حقوق من يخالفونهم فى الدين، وها هى ذى الفتن تعربد فى ديارهم.

وتزيد السخرية لدى نجيب، فيقول: حقًا إنها لصورة محزنة تدل فيما تدل عليه على أن كثرة المسلمين يخلصون لأبى لهب أكثر من إخلاصهم لمحمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام، على أن الرسول قد علمنا فيما علمنا ألا ننهزم أمام اليأس، وأن الليل مهما يطل فله نهاية، وأن الشمس ستشرق غدًا.

وفى ٢٢ يناير ١٩٨١ يكتب نجيب تحت عنوان «معنى العلم والإيمان» مقتحمًا قضية لا نزال نعانى منها حتى الآن، وهى قضية تفسير العلم بالدين.

أشار نجيب إلى الأخبار العادية التى تنشر فى صحفنا بصورة لا تلفت الأنظار، ومنها أن العلماء المصريين توصلوا إلى تصميم جهاز جديد لإنتاج الطاقة من مخلفات القرية، بلغت تكاليفه- من خامات محلية- ٥٠٠ جنيه، وأثبتت التجارب إمكان الحصول على طاقة من الغاز الحيوى توازى ستة أضعاف الطاقة المتولدة من الوقود الصلب بالطرق التقليدية.

وفى أسى يقول: ذكرنى الخبر وأسلوب نشره بالجو القاتم الصامت الذى يعمل فيه علماؤنا بلا جزاء مادى أو أدبى، كما ذكرنى بمشكلة هجرة العقول وتباكينا عليها بين حين وآخر، ونحن المسئولون عنها أولًا وأخيرًا، كما ذكرنى بهجرة أخرى هى هجرة العلماء من ميدانهم الأصلى إلى ميدان الدين مسخرين معلوماتهم فى تفسير القرآن الكريم والتأليف فى العقيدة والشريعة، ولعلهم يظنون أنهم يجمعون بذلك بين العلم والإيمان، والحق أن كثيرين من المتدينين يعترضون على هذا المنهج شكلًا وموضوعًا.

ويضيف نجيب: الحق أنه ليس معنى العلم والإيمان فى نظرى أن نسخر العلم فى تفسير الدين، ولكن أن نتخذ من الإيمان قوة تؤيدنا على مشقة البحث العلمى وكشف أسراره واستثمار اختراعاته خدمة للوطن والإنسانية، فالعالم المؤمن حقًا ليس هو الذى يهجر المعمل ليفسر القرآن، ولكنه الذى يكرس حياته للعلم والبحث والإنسان.

ويمسك نجيب بدعوة الأزهر الشريف إلى إجراء حوار مع الشباب لتعريفهم دينهم على حقيقته، ويكتب فى ٥ نوفمبر ١٩٨١ معلقًا على ذلك بأن معناه بكل بساطة ووضوح أن التربية الدينية المدرسية لم تؤد رسالتها المنشودة، وأنه يجب إعادة النظر فى مقرراتها ومنهجها، ويخرج من ذلك إلى رؤيته فى مهمة الأزهر.

يقول: بالنسبة إلى مهمة الأزهر فأرجو أن نذكر أن للدين وجهين: نظرى يتضمن الأصول والقواعد والرؤية، وعملى يتعلق بالسلوك الذى يتعين على المؤمن الالتزام به، وهو يشق سبيله فى الحياة ليبلغ الكمال فى علاقته مع ذاته، وعلاقته مع مجتمعه، وهو يتعامل مع دنياه، وهو يعد نفسه لآخرته، وطبيعى أن تكون النتيجة المرتقبة المعرفة والعمل معًا، أى أن يعرف الشباب دينه وأن يمضى بصدق وإخلاص فى طريق ممارسته وتطبيقه، وأن يجد فى هذا وذاك الجواب عن جميع ما يحتمل أن يثور فى نفسه من أسئلة، كما يجد الحلول لما يمكن أن يعترضه من مشكلات عسيرة أو مستعصية.

ويضع نجيب للأزهر خريطة طريقة فى تنفيذ مهمته.

يقول: يجب أن يكون الداعية على علم بنفسية الشباب وما يكتنفه من تيارات معاصرة، وما يهدد أمنه ومستقبله من صعاب وعقبات، وما يمزقه من تناقضات اجتماعية وهموم اقتصادية وأزمات طبقية وجنسية، وأن يجعل من ذلك كله مدخله إلى مناجاة القلوب والعقول، ولا بأس من أن يستعين فى عمله باستمارات الاستخبارات، فيوزع منها الآلاف لترجع إليه مسجلة هموم الشباب وأفكاره الحقيقية ليعرف الداعية من أين يبدأ، وعلام يركز، وفيم يسهب ويعيد.

ويختم نجيب رؤيته بقوله: إننا نتمنى لكم يا سادة حوارًا صادقًا ناجحًا يرضى الله ورسوله، بل نرجو أن توسعوا من دائرة الهداية حتى تشمل الكبار أيضًا لا الشباب وحده، وفى اعتقادى أنهم فى حاجة إلى هدايتكم أكثر من الشباب.

كان نجيب مشغولًا بكل ما يتعلق برجال الدين بالدعاة، ويرى أنهم أداة أساسية فى تجديد الخطاب الدينى، وهو ما جعله يشتبك معهم اشتباكًا واضحًا فى حواراته قبل نوبل مع أحمد هاشم الشريف.

يقول نجيب: هناك دعاة يتحدثون فى أمور صغيرة، لأنهم لا يريدون إغضاب السلطات بالحديث عن الأمور الهامة، لماذا لا يتحدثون عن الشباب الذى لا يستطيع إشباع حاجاته الطبيعية بالشرع عن طريق الزواج؟ لماذا نهرب من هذه النقطة ونتحدث عن النقاب؟ لو وجد الشباب حياته الطبيعية ميسورة وتزوج ما كانت هناك مشكلة إثارة ولا اهتمام بالغرائز.

ويضيف نجيب: لو كنت من علماء الدين وشاعرًا بمسئوليتى نحو المجتمع، ورأيت مظاهر لا تتفق مع العقيدة، بعضها يمس نوع الرداء وبعضها مثل نوع الغناء، وبعضها أفظع مثل جرائم الاغتصاب، فلا بد أن أفهم ما وراء هذه المظاهر، وأفرق بين النتائج والأسباب، هذه كلها نتائج مرضية، ولكن السبب والأساس هو اختلال فى المجتمع، المجتمع لم يعد قادرًا على تهيئة الظروف الملائمة لشبابه من الجنسين، بالتعليم الصحيح، والعمل المجدى، والحياة الفاضلة التى تحقق الاستقرار النفسى، عن طريق الزواج، واجبى كعالم دين أن أعالج المرض من أصله وأسبابه، وأسمع كلمتى للناس فى هذا الموضوع، دون أن أركز فى حديثى على طريقة اللباس، ولو تحولت البنات فى مصر إلى منقبات لما تغير شىء فى المشكلة.

وفى حوار مع رجاء النقاش أجراه معه بعد شهور من فوزه بجائزة نوبل، اهتم نجيب بالحديث عن أئمة المساجد، فقال: المسألة ليست فى أن يعلموا الناس الوضوء والصلاة، ولكن يجب أن يعلموا الناس تاريخ الحضارة وتاريخ الأديان والفروض الحقيقية للإسلام باعتباره دينًا يتعامل مع العمل كعبادة، والتفكير كعبادة، والمعرفة كعبادة، والنظافة كعبادة، ويركزوا على هذه الأشياء، ولا يجب أن يتعالى الأئمة بحجة أن من بين من يسمعونهم عمالًا وفلاحين وأميين، فلا بد أن تكون هذه المعانى أمامهم، يفعلون بها أو لا يفعلون، المهم أن تكون قيمًا موجودة لديهم، فالأئمة يمكن أن يقوموا بثورة نظيفة فى البلد.

ويضيف نجيب: الناس فى بلادنا مقتنعون تمامًا بالعمة التى يرتديها إمام المسجد، فلو حدثهم مثلًا عن النظافة وأنها من فروض الدين، فإنه يمكن أن يحدث أثرًا أكبر من الأثر الذى يحدثه التليفزيون ببرامجه ومسلسلاته.

لم ينتقد نجيب محفوظ الجماعات المتطرفة فى رواياته فقط، كان واضحًا فى رأيه ليس فيما تفعله فقط، ولكن فيما تخطط له، وهنا يمكن أن نؤكد رؤيته فيما يتعلق بالإسلام والحكم، فى كتاب رجاء النقاش «صفحات من مذكرات نجيب محفوظ» يقول صاحب نوبل: ليس فى الإسلام ما يدعو إلى قيام رجل الدين بشئون الحكم، بدليل أن أول حاكم بعد النبى صلى الله عليه وسلم وهو أبوبكر الصديق كان اختياره سياسيًا وليس دينيًا، ولذلك حدث خلاف عند اختيار كل خليفة بعد محمد عليه الصلاة والسلام، بينما لم يحدث خلاف على الصلاة، وبعد تأسيس الدولة الإسلامية وانتشارها جغرافيًا، كانت تدار أمورها عن طريق حكام عسكريين وليس رجال دين.

وفى مواجهة واضحة يقف نجيب أمام المشكلة الجدلية التى لا تنتهى وتعتبرها الجماعات المتطرفة شغلها الشاغل وهى تطبيق الشريعة الإسلامية.

يقول نجيب: وفى اعتقادى أن تطبيق الشريعة بحذافيرها طبقًا لمفهومهم أمر غير متاح فى ظل الظروف الحالية، فالأمم تعيش الآن على أساس مبدأ القوميات، ومن ثم فمن الصعب أن تجعل من مصر دار الإسلام وتطبيق الشريعة على وطن يساوى بين جميع أبنائه على اختلاف دياناتهم وألوانهم وأشكالهم، فدار الإسلام الآن غير موجودة، وحل محلها وطن يخطو نحو المستقبل، ويحاول أن يعيش العصر بكل ما فيه من متغيرات، وإذا نظرت إلى الدستور المصرى فستجد أن نسبة عالية من مواده على الأقل مستمدة من روح الشريعة الإسلامية، أى أننا نعيش فى دولة إسلامية، ولكنها دولة مدنية عصرية.

يقدم نجيب محاولة جادة لتجديد الفكر الدينى، من خلال تعرضه لمسألة الحدود فى الإسلام.

يقول: وإذا قالوا إن الدستور لا يأخذ بالحدود التى نص عليها القرآن الكريم، أقول لهم إن سيدنا عمر أوقف العمل بأحكام دينية صريحة فى ظرف محدد، وهذا يدل على أن النص يكون أحيانًا موقوتًا، أى يكون مرتبطًا بظروف معينة، وفى العصر الحديث من الممكن أن نجد بدائل عصرية دون الإساءة للنص الأصلى، وفى أيام الرسول مثلًا كان يطبق حد السرقة بقطع يد السارق، وكانت هذه القاعدة مقبولة فى ظل الظروف التى كان يعيشها المجتمع الإسلامى الأول، فلا توجد سجون، كما أن لغة القوة هى السائدة، فكان قطع اليد هو الأسلوب المناسب لزجر السارق، الآن توجد بدائل لهذه العقوبة يمكن أن تحقق نفس الهدف مثل السجن والغرامة.

لا يتوقف نجيب عند حد السرقة، بل يمتد اجتهاده إلى حد الزنى، يقول: وعندما تنظر إلى حد آخر من حدود الإسلام وهو الزنى، تجد أنك إذا طبقته كما هو فى الشرع، بوجوب أربعة شهود ثقات، فمن الصعب على هذا الأساس أن تجد زانيًا متلبسًا بجريمته، وقد يزنى شخص فى ميدان التحرير، ولا يشهد عليه أربعة ثقات، فلا تنطبق عليه العقوبة، والنص القرآنى الذى يقول بجلد الزانى ورجم المحصن، الغرض منه هو التخويف وليس العقاب، وعلى ذلك فأنا أميل إلى الرأى القائل بأن البدائل المدنية الحديثة يمكن أن تحل محل الحدود دون أن يطعن ذلك فى النص أو ينتقص منه.

حتى تريدون دليلًا على قدرة نجيب محفوظ على فهم الإسلام ومقاصده ودوره فى الحياة.. واقتناعى التام بأنه واحد من أهم المجددين العلمانيين للفكر الدينى؟

يكفينى ويكفيكم نص الدعاء الذى كتبه فى مقال عنوانه «اللهم» ونشره فى ٩ أغسطس ١٩٧٦ فى جريدة الأهرام ويقول فيه:

اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم حبب إلى العرب الحضارة كما حبب الشيطان إليهم اقتناء السلاح ليقتل بعضهم البعض ويكيد بعضهم للبعض.

اللهم ألهم أهل لبنان بفعل ما فيه خير لبنان، كما ألهمهم الشيطان بارتكاب ما فيه خير إسرائيل يا ذا المن والإنعام.

اللهم أقنع العرب باستثمار أموالهم فى بلاد العرب بدلًا من استثمارها فى بلاد الاستعمار يا ذا الهداية والرشاد.

اللهم لقن موظفينا آداب الدين، وأشرب قلوبهم كراهية الروتين لخدمة جمهورنا المسكين يا أرحم الراحمين.

اللهم أيد ذوى العزم والصدق فى محاربة الإهمال، فإنه يلهو بتفجير أنابيب البوتاجاز وإشعال النار فى المصانع وتسميم الأبرياء من الفلاحين، أيِّدهم لتحريك الزواجر وإيقاظ الضمائر وبث العزيمة فى السرائر.

اللهم ساند ذوى العزم والصدق لمطاردة الفساد حتى لا يكرر ألاعيبه فى هيئة الأوقاف والاتحاد التعاونى الزراعى، وذكرهم بطوفانك العتيد يا ذا العقاب الشديد.

اللهم نجنا من المستهترين، فإنهم ينتفعون بالفساد والمفسدين، ثم يتوارون بعيدًا عن الرقباء فيشكون مع الشاكين، وأنت بكل شىء عليم.

اللهم خفف عن عبادك فى ساعات الحشر اليومية، فى وسائل المواصلات الشعبية، وطوابير الجمعيات الاستهلاكية، يا ذا الألطاف الإلهية.

اللهم اجعل انتخاباتنا حرة، ومنابرنا صادقة فى التعبير عنا، وديمقراطيتنا نقية قوية، يا ذا العدالة الربانية.

اللهم شدد قبضتك على من يسرقون الجواهر، ومن تسرق منهم الجواهر، وتلك الجواهر نداولها بين الناس.

يا إله الناس أعوذ بك من الوسواس الخناس الذى يوسوس فى صدور الناس من الجنة والناس.

اللهم إن كنت كتبتنى فى أم الكتاب مهملًا أو مفسدًا أو مستغلًا أو منافقًا فامحقنى محقًا وأذرنى مع الرياح يا ذا الأمانة والفلاح.