المثقفون فى مصيدة ثورة 23 يوليو.. قراءة فى كتابين مجهولين بعنوان واحد لهيكل وعادل حمودة

- الخصومة احتدمت بين المثقفين التقدميين وثورة يوليو ووصلت إلى حد الاعتقال والتعذيب

- كتاب عادل حمودة أهم وأشمل من كتاب هيكل فى معالجة أزمة المثقفين وثورة يوليو

- هيكل كتب ما كتبه وهو حبيس انتمائه للسلطة، فقد كان لسانها المعبر والمدافع عنها

ماذا فعلت ثورة 23 يوليو 1952 بالمثقفين؟

وماذا فعل المثقفون بثورة 23 يوليو 1952؟

القضية واحدة.. لكن المداخل إليها مختلفة.. والقراءات أيضًا.

ولأننا نحاول كشف ما خفى... أو ما طالت عليه السنوات فأصبح فى حكم المجهول، فإننا سنقرأ هذه القضية معكم من خلال كتابين.

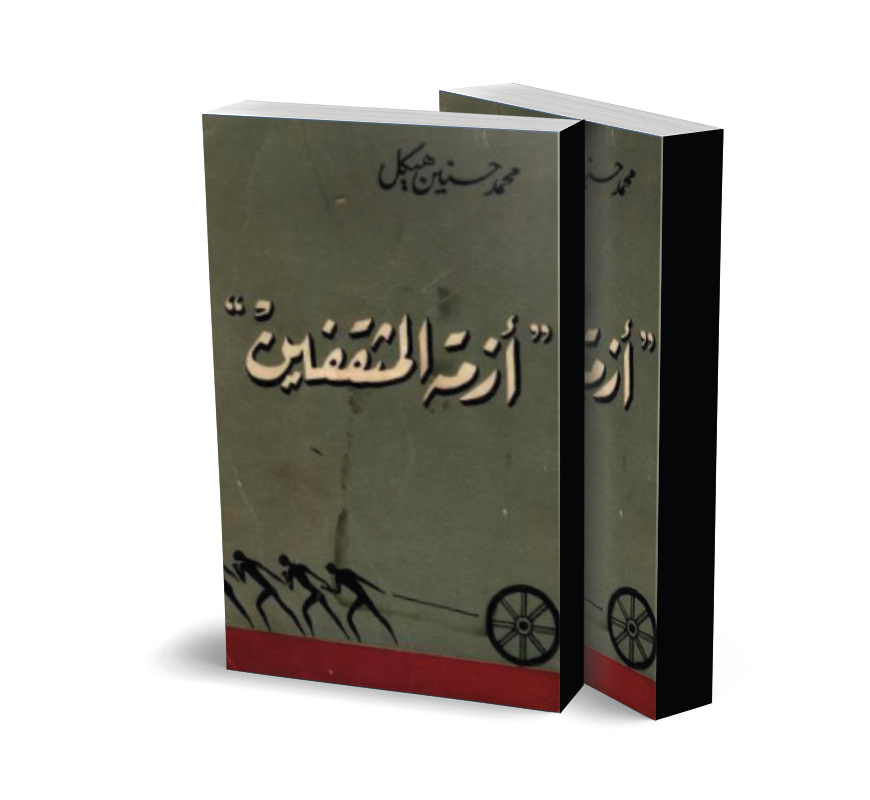

الأول يكاد يكون مجهولًا تمامًا للكاتب الكبير محمد حسنين هيكل وهو «أزمة المثقفين» الذى صدر تقريبًا لمرة واحدة فى العام 1961، فلم يعد لطباعته مرة أخرى، ولم يصدر ضمن الأعمال التى أعادت دور النشر طباعتها فى السنوات الأخيرة.

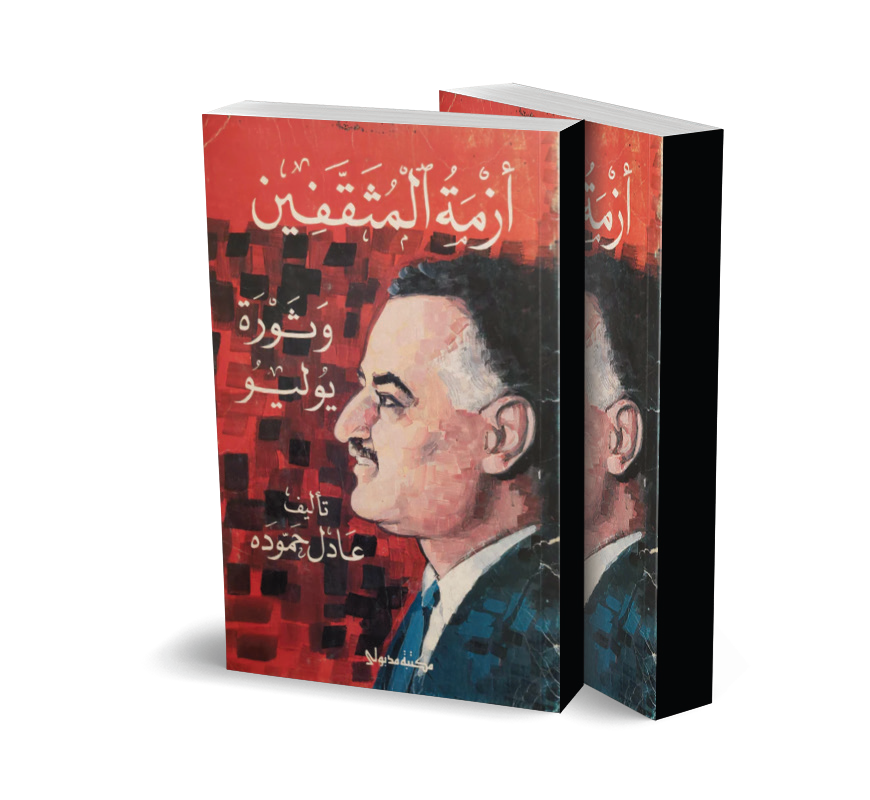

الثانى عنوانه «أزمة المثقفين» للكاتب الصحفى الكبير عادل حمودة، فقد أصدره فى العام 1984، لكنه لم ينل شهرة كتب عادل الأخرى، وكذلك لم تصدر منه طبعات أخرى، ولا يتحدث عنه الكاتب الكبير كثيرًا أو قليلًا.

الفارق المهم بين الكتابين أن الأول كان عبارة عن مجموعة مقالات كتبها هيكل ونشرها فى جريدة الأهرام بداية من 2 يونيو 1961، وواصل كتابتها على مدار عدة أسابيع، ثم جمعها فى كتاب أصدرته الشركة العربية المتحدة للتوزيع، وكان رقمه 3 فى قائمة كتب هيكل، فقد سبقه كتاب «إيران فوق بركان» الذى أصدره فى العام 1951، وكتابه «العقد النفسية التى تحكم الشرق الأوسط» وصدر فى العام 1958.

أما الثانى فكان دراسة مكتملة قام عادل حمودة على إعدادها بعناية شديدة، فى فترة تفرغ فيها للدراسات السياسية بروح المحقق الصحفى المحترف، وهى الفترة التى استغرقت عقد الثمانينات تقريبًا من عمره، وهى فترة لها كواليسها وأسرارها بين عالم السياسة والصحافة، قد يأتى الوقت لنرويها معًا.

هناك فارق آخر.

فكتاب هيكل انتبه له بعض الكتاب، فأشاروا إليه ونبهوا إلى وجوده.

كان منهم الكاتب الروائى يوسف القعيد الذى أصدر كتابه «محمد حسنين هيكل يتذكر.. عبدالناصر والمثقفون والثقافة».

يقول يوسف: أعود إلى هيكل 1961 فى كتابه المهم، والذى لم يُعِد طباعته بعد طبعته الأولى الصادرة فى نفس السنة، عن الشركة العربية المتحدة للتوزيع، 3 شارع علوى بالقاهرة، وعنوان الكتاب «نظرة إلى مشاكلنا الداخلية على ضوء ما يسمونه..» وهذه العبارة كلها عنوان فرعى- بلغة أهل الصحافة- والعنوان الرئيسى والجوهرى المكتوب بالبنط العريض وبالخط العربى الجميل، الذى لم يعد له وجود على أغلفة كتبنا هو «أزمة المثقفين».

كتاب «أزمة المثقفين» هو أحد الكتب السياسية الفكرية المهمة للأستاذ محمد حسنين هيكل

ويضيف يوسف: وفى المقدمة يحرص هيكل على القول إن موضوع الكتاب ليس أزمة المثقفين، ولكن هذه الأزمة وتجلياتها أثناء احتدام المناقشة ما بين مايو ويوليو من سنة 1961، لم تكن إلا بابًا إليها ومدخلًا لها، ولكن الموضوع هو مشكلاتنا الداخلية فى الحاضر، وجذورها الضاربة فى أعماق الماضى، ثم تطلعنا إلى المثل الأعلى فى المستقبل، وإمكانيات الاندفاع الثورى فى اتجاهه طلبًا له وإصرارًا على تحقيقه.

وكان منهم الكاتب الكبير الراحل صلاح عيسى.

ففى العام 2016 صدر الجزء الثانى من موسوعة «محمد حسنين هيكل بصراحة» التى نشرها مركز الأهرام للنشر، وجمع فيها مقالات الكاتب الكبير خلال الفترة التى رأس فيها تحرير الأهرام.

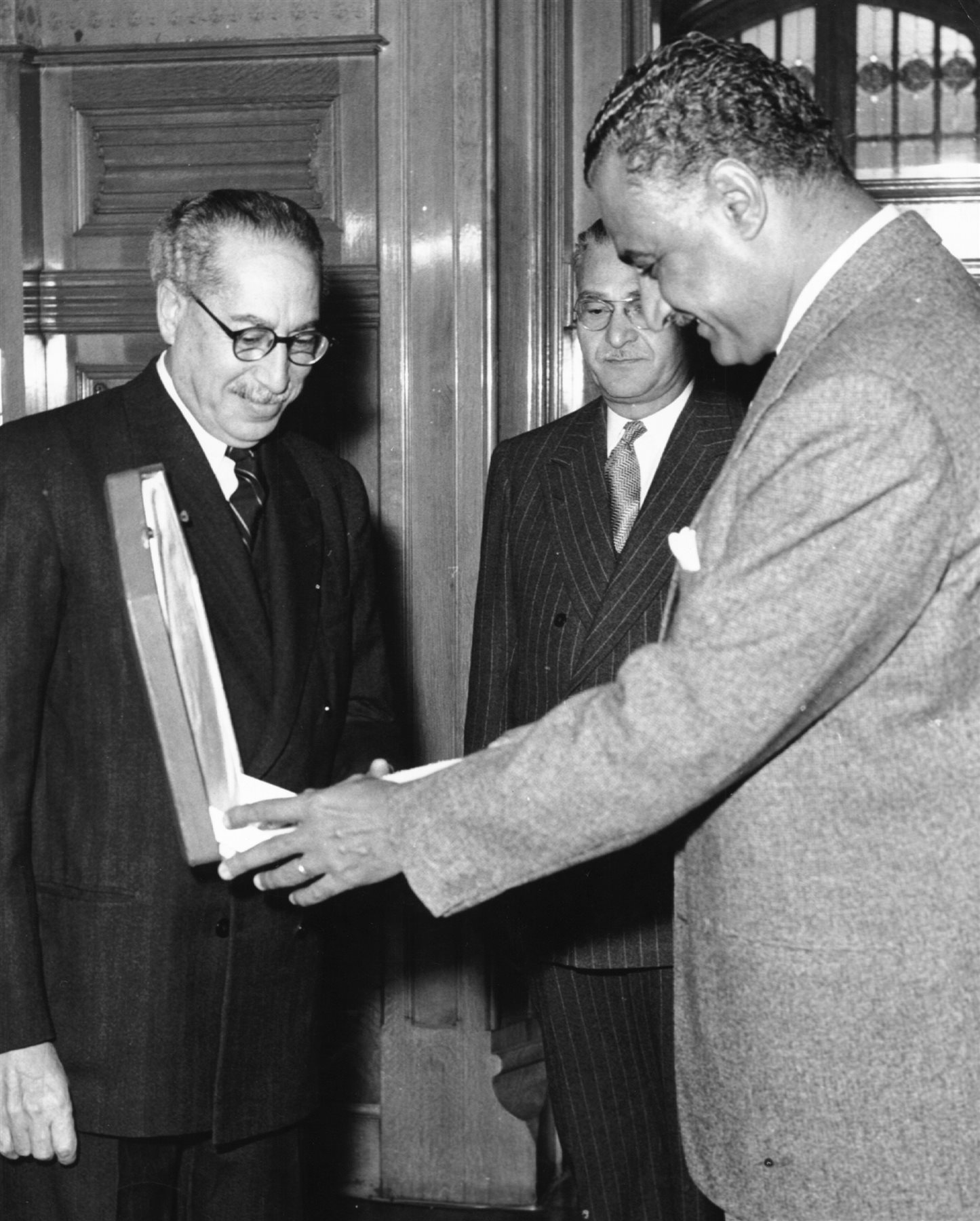

نجيب محفوظ يتوسط هيكل وعادل حمودة

كتب صلاح عيسى وركز على مجموعة المقالات التى حملت عنوان «أزمة المثقفين».

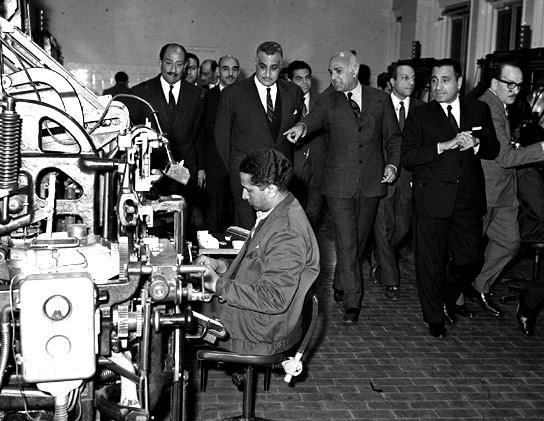

قال صلاح: أهم ما يتضمنه هذا الجزء من مقالات هيكل هو فى تقديرى سلسلة المقالات التى نشرها بعنوان «نظرة إلى مشاكلنا الداخلية على ضوء ما يسمونه.. أزمة المثقفين»، وقد بدأ نشرها فى ٢ يونيو وانتهى منها فى ٢١ يوليو١٩٦١، فى اليوم نفسه الذى أعلن فيه عبدالناصر القرارات الخاصة بالتأميمات الواسعة التى تنقل بمقتضاها إلى الدولة ملكية الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصرى، ليكتشف الذين تابعوها أن هذه المقالات- التى صدرت بعد ذلك فى كتاب يحمل الاسم نفسه - كانت تمهيدًا لتلك القرارات، وأنها أشبه بمذكرة تفسيرية سياسية واجتماعية واقتصادية للقوانين الاشتراكية التى تتالت بعد ذلك، ويتأكد لديهم أن هيكل لم يكن مجرد كاتب يقتصر دوره على الترويج لسياسات عبدالناصر، وحشد الجماهير حولها بعد صدورها، ولكنه كان يكلفه- كذلك- بأن يمهد الرأى العام لفهم ما ينوى أن يصدره من قرارات أو سوف يتبعه من سياسات.

يشير صلاح إلى أن هيكل كان أداة عبدالناصر الصحفية فى تمرير القرارات وتبريرها وتمهيد الأرض لقبولها.

وعلى صفحة محمد حسنين هيكل على «فيسبوك»، والتى يقوم عليها الكاتب والمثقف الأردنى خالد عبدالهادى، الذى هو الآن فعليًا حارس تراث هيكل والأمين عليه، كتب خالد تعريفًا مبسطًا بالكتاب.

يقول خالد: كتاب «أزمة المثقفين» هو أحد الكتب السياسية الفكرية المهمة للأستاذ محمد حسنين هيكل، صدر فى سبتمبر ١٩٦١ ضمن سياق سياسى حاسم بعد تأميمات يوليو، وهو ما يمنحه قيمة إضافية كوثيقة تحليلية من داخل لحظة التحول الكبرى، ويضم سلسلة من المقالات التى كتبها فى صحيفة «الأهرام» ضمن مناخ سياسى شهد حراكًا فكريًا واسعًا حول دور المثقفين، علاقة السلطة بالنخبة، وجدلية الحرية والتغيير فى مصر ما بعد ثورة ١٩٥٢.

ويصف عبدالهادى الكتاب بأنه ليس تنظيريًا مجردًا، بل محاولة من هيكل لفهم طبيعة العلاقة المعقدة بين الدولة والمثقفين فى دولة ما بعد الاستعمار، خصوصًا فى مصر الناصرية، ويعرض فيه تشخيصًا دقيقًا لتلك الأزمة، ويربطها بسياقات سياسية واجتماعية واقتصادية عاشتها مصر والمنطقة.

ويناقش هيكل فى الكتاب- كما يرى خالد- كيف انقطعت الصلة بين بعض المثقفين والمشروع الثورى، بسبب الإقصاء أو سوء الفهم أو الاختلاف الأيديولوجى، ويرى أن الحل لا يكون فى العودة للماضى أو تبنى شعارات سطحية «كعودة الحياة الحزبية الشكلية»، بل بفتح نقاش صريح وعقلانى لتحديد الدور الفعلى للمثقف فى خدمة حركة التاريخ.

هيكل واجه احتجاج المثقفين على الاستعانة بأهل الثقة على حساب أهل الخبرة

ويحدد خالد عبدالهادى محاور الكتاب الأساسية فى الآتى:

أولًا: العلاقة بين أهل الثقة وأهل الخبرة فى بناء الدولة.

ثانيًا: المثقف بين الحرية والمسئولية، ودوره فى شرح وتوضيح طبيعة التغيير الثورى لا الاكتفاء بالنقد من الهامش.

ثالثًا: أهمية القطاع العام كمحور اقتصادى فى خدمة العدالة الاجتماعية، ومعالجة التناقضات الطبقية.

رابعًا: جدلية الحرية والتنمية، والبحث عن التوازن بينهما.

خامسًا: الاتحاد القومى كمحاولة لإقامة صيغة تمثيلية بديلة عن الأحزاب التقليدية، فى مجتمع لا يزال يعيش تناقضات طبقية وقبلية وأيديولوجية.

ويعتبر خالد عبدالهادى أن «أزمة المثقفين» من أوائل الكتب التى حاولت تأطير علاقة الدولة بالمثقف فى عالم عربى خرج من الاستعمار وبدأ يواجه تحديات بناء الدولة الحديثة، ويكشف أسلوب هيكل عن قدرة تحليلية عالية فى ربط البنية السياسية بالمجتمع والثقافة، دون أن ينزلق إلى تبسيطات شعبوية أو دعائية.

لا يرى خالد عبدالهادى فيما كتب هيكل عيبًا ولو صغيرًا أو عابرًا، وهو ما جعله يدافع عن الكتاب بشدة فى مواجهة واحد من رواد الصفحة.

كتب أحدهم: «لو هيكل لسه عايش، وفكر فى أنه يحذف كتاب من كتبه من التاريخ ومن الوجود، معنديش شك بأن هذا الكتاب سيكون من أوائل مايفكر فى حذفه، هو فيما بعد غير كتير من أفكاره حول هذا الموضوع، فكرته الأساسية هى امتثال المثقف لفكر ولإرادة الدولة- السلطة».

رد خالد عبدالهادى بقوله: لو افترضنا- افتراضًا محضًا- أن هيكل كان سيفكر فى حذف كتاب من تاريخه، فالأرجح أنه لن يكون «أزمة المثقفين»، لأنه ببساطة ليس كتابًا عن الامتثال، بل عن الجدل والصراع والتفاعل بين الدولة والمثقفين فى لحظة مفصلية، فهيكل لم يكتب من موقع المروج للسلطة، بل من موقع من يقرأ التناقضات داخلها، ويقدم توصيفًا نقديًا لمسألة المثقف فى مجتمع ما بعد الثورة، ولم يدع امتثال المثقف بقدر ما أقر بوجود إشكالية فى تموضعه، ووجه دعوة صريحة لنقاش مفتوح، ثم إن القول بأن الكاتب غيّر كثيرًا من أفكاره لا يلغى قيمة ما كتبه فى لحظة تاريخية محددة، بل يؤكد نضج تجربته وتطورها، وهذا شأن كل مفكر حى ومتفاعل مع واقعه.

يعود من كتب إلى التعليق، فيقول: «إيران فوق بركان» كتاب هيكل الأول، فى الآخر تحقيق صحفى مش بينظر، صحيح فيه شوية اختراعات لزوم شطشطة مدرسة أخبار اليوم، بس مفيهوش الدعاوى النظرية اللى فى «أزمة المثقفين»، بالذات أن اللى كان مركز فى نقدهم ومهاجمتهم كانوا نزيلى المعتقلات وقتها.. طب هل ولو فيه سطر واحد بيطالب السلطة بالإفراج عن المثقفين المعتقلين؟

يعلق خالد عبدالهادى: من هم المثقفون المعتقلون.. أرجو أن لا يكونوا الشيوعيين؟

فيرد صاحب التعليق بما يغلق النقاش: الشيوعيين وغيرهم.

صمت خالد ولم يرد، فهو لا يريد أن يجرح صورة هيكل ولو بخدش بسيط، فهو لا يريد أن يعترف بأن هيكل كان فى فترة من فترات حياته الصحفية مروجًا للسلطة ولكل قراراتها، وهذا بالمناسبة لا يعيبه فى شىء، فقد ظل مخلصًا لهذه الفترة، دافع عنها، وظل يبرر ما قام به عبدالناصر حتى مات ناصر ومات هو أيضًا.

على عكس ما جرى فى كتاب هيكل لم أجد تعليقًا على كتاب عادل حمودة.

عادل حمودة كانت لديه بقايا غضب من هزيمة يونيو 1967 دفعته لأن يكون قاسيًا فى بعض مواضع كتابه على التجربة الناصرية كلها

فهو كتاب مهجور تمامًا، رغم أهميته التى تزيد فى تقديرى على أهمية كتاب هيكل، وربما تعود هذه الأهمية إلى الأرضية التى كتب من خلالها كل منهما، فبينما كان هيكل مرددًا لكلام السلطة ومبنيًا لوجهة نظرها، وراصدًا من عدستها لأوضاع وأحوال المثقفين فى ظلال ثورة يوليو، كان عادل حمودة مستقلًا تمامًا، وهو ما جعل رسمه للصورة يأتى أكثر دقة وربما موضوعية أيضًا.

وإذا تحفظت قليلًا على وصف عادل حمودة بأنه كان مستقلًا تمامًا، فلديك كل الحق، فلم يكن كذلك بشكل كامل، فقد كان أقرب إلى أرضية اليسار، وكانت لديه بقايا غضب من هزيمة يونيو ١٩٦٧، دفعته لأن يكون قاسيًا فى بعض مواضع كتابه على التجربة الناصرية كلها.

يمكننا أن نضع أيدينا على الفروق بين الكتابين اللذين يحملان نفس الاسم من المقدمة التى قرر كل منهما أن يدخل منها إلى موضوعه، ثم فى تناولهما للقضية الكلية محل الحديث.

يضع هيكل إطاره العام لكتابه بجملة واضحة وهى «نظرة إلى مشاكلنا الداخلية على ضوء ما يسمونه بــ«أزمة المثقفين»، وهو إطار يقلل من أهمية الأزمة، بل يوحى بأن الكاتب لا يعترف بها من الأساس.

يقول هيكل: إن ما يسمونه بـ«أزمة المثقفين» ما زال مشكلة قائمة، ومن الصعوبة بمكان لمن يحاول أن يكون منصفًا، أن يضع تقييمًا غير منحاز، لشىء لم يتخذ بعد شكله النهائى، من هنا تبدو أن المحاولة تقدمت وسبقت أوانها.

كان يجب أن يسكت هيكل طالما أن الشكل النهائى ليس موجودًا للأزمة، لكنه رأى أن هناك حوافز تدعو إلى الكلام، وقد تمثلت عنده- وعلى لسانه- فى الآتى:

أولًا: التلاقى والامتزاج بين ما أسميه قوة الدفع الثورى وبين ما يسمونه بالمثقفين أمر حيوى لتوسيع مجرى العمل الثورى اندفاعًا إلى إقامة المجتمع الجديد.

ثانيًا: المحاولة هنا ليست محاولة تأريخ، بل هى مجرد تأمل وتفكير حر مفتوح فى مشكلة قائمة.

ثالثًا: فى الفترة الأخيرة وكأن الثلوج تذوب ما بين قادة الدفع الثورى وما بين المثقفين، وبدا وكأن هناك استعدادًا للتفتح راح يهز التحفظ والسلبية وغيرهما من السمات التى قيدت التبادل الفكرى بين الاثنين، وهو أمر يتعين تشجيعه وتأمينه بمزيد من المناقشة المفتوحة ومن التفكير الحر ومن التطلع الطليق إلى كل جنبات الأفق.

ويستند هيكل فى فتحه للحديث عن أزمة المثقفين إلى أنه دارت مناقشات كثيرة حول الأزمة فى سلسلة أبحاث متصلة على صفحة الرأى فى الأهرام، ودارت هذه المناقشات بالقرب من العيد التاسع لثورة ٢٣ يوليو، والقيمة الكبرى للأعياد أنها فرص للتأمل وللذكرى.

حدد هيكل فى بداية حديثه بعض الكلمات والعبارات التى استخدمها حتى لا تبدو وكأنها رموز أو طلاسم تزيد المشكلة بدلًا من أن تسهم فى تبسيطها، وكان كما فعله على النحو التالى:

أولًا: « قوة الدفع الثورى».. هى الطلائع الثائرة التى تحركت ليلة ٢٣ يوليو، وتسعى إلى إحداث تغيير أساسى وشامل فى شكل المجتمع المصرى.

ثانيًا: «المثقفون».. هم هؤلاء الذين واتتهم الفرصة ليتعلموا، وليتولوا القيادة الفكرية فى شتى المجالات، وليس المقصود بالمثقفين كل واحد فيهم، وإنما الشكل العام أو بمعنى أدق الكثرة الظاهرة.

ثالثًا: «الأزمة».. وهى تلك التى تدور داخل حدود الإقليم المصرى من الجمهورية العربية المتحدة، لأنه أتيح له أن يعيش المشكلة على الطبيعة، ويتابعها كصحفى يراقب التطورات، وكمواطن يتنفس جو بلده ويتأثر به.

ويحدد هيكل ملامح الأزمة التى يتحدث عنها فى الآتى:

أولًا: قامت الأزمة الأولى حول المطالبة بعودة الجيش إلى ثكناته فى أعقاب تصديه لتنفيذ ثورة ٢٣ يوليو، وكان هناك من يبنى هذه المطالبة على أساس أن الجيش ليس سلطة حكم، وأنه وقد قام بالثورة، فعليه أن يتنحى، ويترك الحكم لأربابه والعارفين بأصوله.

ثانيًا: قامت الأزمة الثانية حول المطالبة بعودة الحياة النيابية، وبعودة الأحزاب السياسية، باعتبار أن ذلك فى رأى المطالبين به هو أساس الديمقراطية وصورتها التى لا تتغير.

ثالثًا: قامت الأزمة الثالثة حول ما سموه بالمفاضلة بين أهل الثقة وأهل الخبرة، وتركزت هذه الأزمة فى الواقع حول تعيين بعض العسكريين فى عدد من الشركات والهيئات والمؤسسات، وفى وظائف يبدو أنها فنية بحتة تحتمل غير المتخصصين فى أعمالها.

فى الأزمة الأولى المطالبة بعودة الجيش إلى ثكناته يقتحم هيكل تصورات المثقفين، ويعتبر أن تصورهم عما جرى فى الثورة كان خطأ فادحًا، فهم لم يدركوا أن التغيير المحتم الذى لا مفر منه ليس هو مجرد تغيير رأس الدولة، وإنما هو بداية تغيير المجتمع من أساسه.

ويقول: لقد عجزت الفئات المثقفة سواء بارتباطاتها الطبقية التى أبعدتها عن المطالب الحقيقية للنضال الشعبى، أو بعزلتها عن هذا النضال عن رؤية الصورة فى جلالها ووضوحها، وأكثر من ذلك بدأت هواجس الضمير تؤرقها.

يخترق هيكل الصورة أكثر فيقول: لقد كان بروز القيادة الثورية من بين الطلائع الشابة التى تحركت فى صفوف الجيش، واتصالها الحى بالجماهير، ونجاحها فى التعبير عن مطالبها، تذكيرًا دائمًا ومستمرًا لهذه الفئات المثقفة بعجزها عن أداء دورها الطليعى، فقد كان يجب بحكم المنطق أن تكون القيادة الثورية للفئات المثقفة، ولكن يوم الثورة جاء ليجدها فى العزلة البعيدة.

كان ذلك فى رأى هيكل بدافعين، دافع المصلحة الطبقية المتميزة، ودافع هواجس الضمير، فبدأ الهمس بالمطالبة بعودة الجيش إلى ثكناته، وبهذا الهمس أثبتت الفئات المثقفة، أنها لم تستطع التعمق الكافى لرؤية أبعاد الحوادث وحدودها، ولا تمكنت من التفاعل مع التجربة والإحساس بطبيعتها ومتطلباتها.

ويسأل هيكل: ما الذى يمكن أن يحققه الهمس بعودة الجيش إلى ثكناته؟

ويجيب الكاتب الكبير فى نقاط محددة.

أولًا: لقد تحركت من الجيش طليعة دعاها الفراغ القيادى وإحساسها المتصل بإحساس الجماهير أن تترك عملها النظامى وتخرج إلى المجال الثورى.. فهل امتلأ الفراغ الذى دعاها ببديل قادر على القيادة.

ثانيًا: لقد مهد لتحرك الطليعة ونجاح حركتها إرادة شعبية تلح فى تغيير البناء الاجتماعى على أساس من العدل والتكافؤ، فهل حدث التغيير، وهل أعيد تشكيل المجتمع على نحو يكفل المساواة والتكافؤ فى الفرص؟

ثالثًا: لقد كانت الثورة هى المطلب العميق للجماهير وللطليعة التى احتفظت باتصالها الشعبى وتفاعلها معه، فهل الثورة هى مجرد مغامرة ٢٣ يوليو، أم أن هذه المغامرة مجرد مقدمة تمكن من إحداث التغيير الأساسى، تمهيدًا لتحقيق الأمل الذى تتطلع إليه الجماهير المتحفزة للثورة؟ وفضلًا عن ذلك كله فلقد كان يمكن فى ذلك الوقت أن يتعرض العمل الثورى لخطرين.

أولهما أن تحدث استجابة للهمس بعودة الجيش إلى ثكناته، وكان ذلك ممكنًا فى الظاهر مستحيلًا فى الواقع، فلقد كان من العسير وسط الفراغ السياسى المخيف وقتها أن توجد جماعة قادرة على تحقيق الثورة، من غير الاعتماد على تأييد الجيش، ومعنى ذلك أن الجيش سوف يبقى من وراء الستار هو السلطة العليا فى البلاد وذلك وضع بالغ الخطورة، فإذا حدث ما يخالف رأى الجيش، فمعنى ذلك أن الوسيلة الوحيدة لفرض رأيه هو أن يتدخل بالقوة المسلحة، ومعناه أن يحدث لنا هنا ما كان يحدث فى أمريكا اللاتينية من تكرار وقوع الانقلابات العسكرية، وسوف يكون من الطبيعى لأى هيئة تستهدف الحكم أن تسعى إلى تفريق صفوف الجيش، الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى احتمالات مخيفة للصدام.

وثانيها أن يرفض الجيش همس العودة إلى الثكنات، وأن يتولى مسئوليات الحكم كجيش، ومعنى ذلك أن الطريق مفتوح لاحتمال فاشستية عسكرية، تجد نفسها فى نهاية الأمر بعيدة عن مطالب الثورة الشعبية، وترى الجماهير نفسها مرغمة على تقبل الأوامر الصادرة إليها من أعلى، وتلك نكسة خطيرة للنضال الشعبى، فإن الوضع الطبيعى لكل جيش أن يكون سلاحًا فى يد السلطة الشعبية المدنية، لا أن تكون السلطة الشعبية المدنية سلاحًا فى يده.

ويختم هيكل حديثه عن الأزمة الأولى بسؤال: أين كان طريق الأمان إذن؟

ويجيب بقوله: فى ذلك الوقت وبرغم ضغط الحوادث وزحامها، وبرغم الضباب الفكرى الذى صنعه هذا الضغط والزحام، استطاع واحد من أفراد الطبقة الشابة المتقدمة من الجيش، أن يجد الإجابة الصحيحة على السؤال الخطير، ولو أنى سئلت عن أعظم خمسة أعمال قام بها جمال عبدالناصر، لوضعت بينها من غير تردد هذه الإجابة الصحيحة التى وجدها للسؤال الخطير.

كانت وجهة نظر جمال عبدالناصر على هذا السؤال: أن الطليعة التى تحركت من الجيش لم تتحرك بحكم وجودها فى صفوفه، وإنما تحركت بحكم إحساسها وتجاوبها مع إحساس الجماهير، وإذن فعلى الطليعة أن تخرج من صفوفه، وأن تمتزج بالجماهير، وأن تمضى فى التعبير عن مطالبها، وأن تبدأ العمل الثورى تحقيقًا لهذه المطالب.

هيكل: المثقفون قفزوا إلى السلبية مثل قواقع البحر حين تنكمش داخل أصدافها

ويصف هيكل ما جرى عندما يسأل: والجيش؟

ويجيب: الجيش كجيش يعاد تكوينه على أساس جديد يمكنه من أن يكون حارسًا للأمانى الوطنية، وخادمًا للشعب فى الحفاظ عليها، هذا فى أعقاب يوم ٢٣ يوليو، بدأت الطليعة الثائرة تستعد لتذوب فى حياة مدنية واسعة، وراحت القوات المسلحة تتأهب لدورها الحقيقى فى حراسة الشعب.

ويسأل هيكل: وماذا فعل المثقفون؟

ويجيب: قفزوا إلى السلبية مثل قواقع البحر حين تنكمش داخل أصدافها، هكذا فعل بعضهم، والبعض الآخر اتجه بولائه السياسى إلى الوضع الجديد، باعتباره نظام حكم قائمًا، أما ولاؤه الفكرى فقد راح يتأرجح مع الحيرة والشك، ومضى هؤلاء وهؤلاء ينتظرون الأيام لعلها تجىء معها بجديد، وراحوا فى تبرير الانتظار، يصورون أنفسهم أنهم قليلو الحيلة على أى حال فى مواجهة القوة القاهرة.

وقبل أن يتحدث هيكل عن الأزمة الثانية وهى الدعوة لعودة الحياة النيابية، اختار أن يتوقف قليلًا ليؤكد على معنى ولاء المثقفين للثورة.

يقول: ليس من شك أن الثورة لقيت من فئات المثقفين ما كانت فى حاجة إليه من الولاء السياسى، لقد تعاونوا معها بكل ما فى قدرتهم فى المشروعات التى تصدت لتنفيذها، ولكن هذا كله يدخل فى باب الولاء السياسى.

ولأن هيكل كان يبحث عن الولاء الفكرى، فقد ذهب إلى التأكيد أن الثورة ليست مجرد مشروعات يتم تنفيذها، إنما هى شىء أعمق من هذا من حيث إنها تغيير أساسى فى تكوين المجتمع، وهنا يفترق تحسين الأوضاع الذى هو هدف أى حكومة فى الظروف التقليدية على أحسن الفروض عن عملية الثورة.

وبحسم يقول هيكل: الثورة لا يمكن أن تقبل ما هو أدنى من تذويب الفوارق بين الطبقات تذويبًا كاملًا ونهائيًا، هنا لا تصبح الثورة مجرد مشروعات، وإنما تصبح عملية تشكيل المجتمع من جديد على أساس يمنح كل مواطن فرصة متكافئة تنمو معها مواهبه، وحقًا فى الثروة الوطنية يتكافأ مع هذه المواهب.

وفى مواجهة واضحة مع المثقفين، يقول هيكل: كان الدور الطبيعى للمثقفين ليس مجرد أن يتعاونوا مع الثورة، وإنما أن يتفاعلوا مع الثورة وأن يتبنوا قضيتها، أن يأخذوها وأن يعطوها من فكرهم نظريتها الوطنية، أن يصوغوا من أعماق ضميرهم وعقلهم وعلمهم، عقيدتها الثورية، أى طريقها إلى التغيير الأساسى والجذرى للمجتمع المصرى.

كثيرًا ما وصفت الثورة المثقفين المحافظين بالتخلف والرجعية والعودة إلى الوراء

ويختم هيكل كلامه هنا بقوله: إن التعاون فى المشروعات جزء هام وأساسى من دور المثقفين فى خدمة التطوير الوطنى، ولكن إعادة البناء الاجتماعى والمشاركة فيه بالعلم والتجربة والوعى الذى هو خلاصة لهما، هو العمل الثورى فى المرحلة الحالية من النضال الشعبى تأهبًا للثورة وتنفيذًا لها، ولقد كان الضباب الذى أحاط بالجانب الثورى من دور المثقفين هو جزء من أزمتهم الكبرى قبل ٢٣ يوليو.

الأزمة الثانية كانت بسبب المطالبة بعودة الأحزاب وعودة الحياة النيابية.

ويقدم لها هيكل بقوله: هل كان يمكن أن يقوم بالتغيير هؤلاء الذين يمس التغيير مصالحهم؟

ويقول: الحقيقة أن هذه الأزمة كما لاحظ كثيرون وهم على صواب فى جزء من الأزمة الأولى، أزمة المطالبة بعودة الجيش إلى ثكناته، وامتداد منطقى لها، ولقد كانت وجهة نظر المطالبين بعودة الحياة النيابية وعودة الأحزاب السياسية هى أنه الآن وقد تمت الثورة، فيجب أن تنتهى مهمة الجيش، وأن يعود الحكم إلى أربابه، وإذن ينبغى أن تعود الأحزاب السياسية، وينبغى أن تعود الحياة النيابية لكى تستأنف الأمور سيرتها الأولى.

ويعود هيكل ليسأل: هل كان ذلك تعبيرًا عن متطلبات النضال الشعبى؟ وهل كان ذلك تعبيرًا عن فكر ثورى؟ هل كان ذلك أسلم طريق لحماية الثورة وتمكين فاعليتها؟

ويجيب هيكل: الواقع أن الثورة لم تكن قد تمت بعد، وأكاد أقول إنها لم تكن قد بدأت، فالقول إن يوم ٢٣ يوليو ١٩٥٢ هو يوم الثورة ينطوى فى الحقيقة على خلط بين معنى الانقلاب ومعنى الثورة.

ويفرق هيكل بينهما، فالانقلاب هو الاستيلاء على السلطة، أما الثورة فهى تغيير الأوضاع تغييرًا شاملًا، بحيث تختلف الأمور بعدها اختلافًا أساسيًا عما كانت عليه قبلها، لكى ننتقل مما هو كائن فعلًا إلى ما ينبغى أن يكون أملًا.

وفى رفض واضح لمطالبات المثقفين بعودة الأحزاب والحياة النيابية، يتساءل هيكل: هل كانت الأحزاب السياسية التى جرت المطالبة بعودتها، وهل كانت الحياة النيابية التى كانت عليها، قادرة على إتمام الثورة؟

ويجيب: إذا سلمنا بأن الأحزاب السياسية هى فى حقيقة أمرها تعبير عن المصالح الحقيقية، وبصراحة أكثر إذا قلنا إن الأحزاب التى كانت قائمة فى مصر قبل الثورة كانت تمثل ملاك الأراضى، كبار ملاك الأراضى، وإذا سلمنا أن هدف الصورة كان تغيير الأوضاع تغييرًا جذريًا، فكيف كان يمكن أن يقوم بها هؤلاء؟ وكيف كان يمكن أن يصنع التغيير المطلوب، وأن يفرضه، هؤلاء الذين يمس التغيير مصالحهم مباشرة، كيف يمكن أن يتولى أمر الثورة هؤلاء الذين ستأخذ منهم الثورة لتعطى غيرهم؟

بالنسبة لهيكل كان هذا تناقضًا من المستحيل معه أن يستقيم الأمر، فأصحاب المصالح بطبيعتهم أعداء كل تغيير، والثورة تغيير كبير.

ويحسم هيكل القضية بقوله: كانت المطالبة بعودة الأحزاب القديمة أو بإنشاء أحزاب جديدة فى تصورى هى إجابة عن غير سؤال، أشبه ما تكون باقتباس فكرة قصة لم يعش أبطالها فى حياتنا، أقرب إلى النقل منها إلى الدرس، أقرب إلى الارتجال منها إلى التعمق، من نوع ما يصف بعض أطبائنا فى الريف لمرضاهم ذلك المزيج الأبيض، من كيف كشف أو فحص أى علة أو دواء.

الأزمة الثالثة وهى احتجاج المثقفين على الاستعانة بأهل الثقة على حساب أهل الخبرة، وقبل أن يتحدث وضع هيكل بعض النقط على حروفها كما قال، على النحو التالى:

أولًا: فى بعض الظروف كان لأهل الثقة أفضلية معينة.

ثانيًا: المفاضلة بين أهل الثقة وأهل الخبرة ليست مفاضلة بين العسكريين والمدنيين.

ثالثًا: ليست هناك خطوط فاصلة قاطعة نهائية بين أهل الثقة وأهل الخبرة، فإن الكثيرين من أهل الثقة يمكن أن يكونوا أهل خبرة كما أن الكثيرين من أهل الخبرة يمكن فى الوقت نفسه أن يكونوا أهل ثقة.

هيكل ينقل عن عبدالناصر ما قاله بنفسه فى كتاب «فلسفة الثورة» دون أن يشير إلى أنه هو من كتب هذا الكتاب

ويضع هيكل بين أيدينا ما قاله جمال عبدالناصر ويمكن أن مناسبًا فى توضيح هذه القضية.

الملاحظة الجديرة بالاهتمام هنا هى أن هيكل ينقل عن عبدالناصر ما قاله بنفسه فى كتاب «فلسفة الثورة» الذى نشره فى بداية سنة ١٩٥٢، دون أن يشير إلى أنه هو من كتب هذا الكتاب وصاغ أفكاره ونمق عباراته.

يقول عبدالناصر على أى حال: لقد كنت أتصور قبل ٢٣ يوليو أن الأمة كلها متحفزة متأهبة، وأنها لا تنتظر إلا طليعة تقتحم أمامها السور، فتندفع الأمة وراءها صفوفًا متراصة منتظمة، تزحف زحفًا مقدسًا إلى الهدف الكبير، وكنت أتصور دورنا على أنه دور طليعة الفدائيين، وكنت أظن أن دورنا هذا لا يستغرق أكثر من بضع ساعات، ويأتى بعدها الزحف المقدس للصفوف المتراصة المنتظمة إلى الهدف الكبير، ثم فاجأنى الواقع بعد ٢٣ يوليو.

يضيف عبدالناصر: قامت الطليعة بمهمتها، واقتحمت سور الطغيان، وخلعت الطاغية، ووقفت تنتظر وصول الزحف المقدس للصفوف المتراصة المنتظمة إلى الهدف الكبير، وطال الانتظار، لقد جاءتها جموع ليس لها آخر، ولكن ما أبعد الحقيقة عن الخيال، كانت الجموع التى جاءت أشياعًا متفرقة، وفلولًا متناثرة، وتعطل الزحف المقدس إلى الهدف الكبير، وبدت الصورة يومها قاتمة مخيفة تنذر بالخطر، وساعتها أحسست وقلبى يملؤه الحزن وتقطر منه المرارة، أن مهمة الطليعة لم تنتهِ فى هذه الساعة وإنما من الساعة بدأت، ولم نكن على استعداد، وذهبنا نلتمس من ذوى الرأى، والخبرة من أصحابها ومن سوء حظنا لم نعثر على شىء كثير.

وكانت النتيجة كما يقول عبدالناصر: كل رجل قابلناه لم يكن يهدف إلا إلى قتل رجل آخر، وكل فكرة سمعناها لم تكن تهدف إلا إلى هدم فكرة أخرى، ولو أطعنا كل ما سمعناه، لقتلنا كل الرجال، وهدمنا كل الأفكار، وانهالت علينا الشكاوى والعرائض بالألوف ومئات الألوف، ولكن معظم ما يرد إلينا لا يزيد أو ينقص عن أن يكون طلبات انتقام، كأن الثورة قامت لتكون سلاحًا فى يد الأحقاد.

يفرغ هيكل مما قاله عبدالناصر فى كتابه «فلسفة الثورة»، ليدخل هو إلى المعركة، يقول: والآن بعد ٩ سنوات من هذه الفترة، وبعد ثمانى سنوات من هذه الصورة التى رسمها لها جمال عبدالناصر، ما هى المعالم الرئيسية والملامح والقسمات التى يمكن رؤيتها من خلال هذه الصورة.

ويجيب هيكل فى نقاط محددة:

أولًا: الطليعة التى تصدت للعمل يوم ٢٣ يوليو لم تكن هى نفسها تدرك حدود دورها، ولم تكن ترى بوضوح مدى الفراغ السياسى الذى تحركت فيه، ولم تكن تتصور أنها ستحكم، ولم تكن تقدر أن بقاءها خارج ثكناتها سوف يطول عن ساعات، وربما من هنا الإصرار فى تلك الأيام على إحاطة أسماء قادة الطليعة بأسوار من الصمت والكتمان.

ثانيًا: لم تكن هناك نظرية أو شبه نظرية للتغيير الثورى.. كانت هناك إرادة التغيير الثورى لدى الطليعة، ولكن إرادة الثورة هى التطلع للمثل الأعلى الذى يستهدفه التغيير، أما العقيدة أو النظرية فهى تحديد الطرق والأساليب وصولًا إلى المثل الأعلى، وما من شك أن الأشياع المتفرقة والفلول المتناثرة، التى وصفها جمال عبدالناصر فى صورته الحية، إنما هى من نتائج الضباب العقائدى، الذى هو نفسه من نتائج أزمة المثقفين، ذلك أن الحماسة قادرة على أن تجمع الصفوف وترصها لحظات، ولكن العقيدة هى وحدها القادرة على إبقاء الصفوف متراصة وتنظيم زحفها على طريق المثل الأعلى.

ثالثًا: إن صراع الطبقات والتناقضات القائمة بين مصالحها، كانت بوضوح هى الرمز الذى عناه جمال عبدالناصر حين رسم صورة «الرجل الذى لم يكن يهدف إلا إلى قتل رجل آخر، والفكرة التى لم تكن تهدف إلا إلى هدم فكرة أخرى، وطلبات الانتقام التى أرادت للتغيير أن يكون سلاحًا فى يد الأحقاد».

ويسأل هيكل أخيرًا: ماذا كان من أثر هذه الصورة؟

ويجيب: من أثر هذه الصورة نتيجتان:

الأولى أن الطليعة وجدت نفسها مرغمة على البقاء داخل الفراغ الذى اندفعت إليه، فإن انسحابها منه على نحو أو آخر لم يكن يعنى غير انهيار كامل للكيان الوطنى، ومع نظرة الطليعة لمهمتها الجديدة وأبعادها السياسية المترامية، جاء ذلك القرار الذى ذكره جمال عبدالناصر فى حديث أدلى به إلى «الأهرام» فى ٢ يوليو ١٩٥٩ وقال فيه: لقد كان رأيى بعد التجارب الأولى والأخطاء أن الذين شاركوا بأدوار إيجابية فى عملية ليلة ٢٣ يوليو، يتعين عليهم أن يبتعدوا عن صفوف الجيش النظامى المقاتل، إنهم فى تلك الليلة قاموا بعمل سياسى، ولسوف يكون من الصعب عليهم أن يعودوا إلى قيود الجيش ونظمه وتقاليده، وهكذا فإن بقاءهم سوف يؤثر فى الضبط والربط داخل القوات المسلحة ومن ثم يضعف كفايتها العسكرية.

ويشير هيكل إلى أن إدراك الطليعة للعمل السياسى الذى تحملت دون استعداد مسئولياته الكاملة هو الذى أملى ذلك القرار بإبعاد الذين شاركوا بأدوار إيجابية فى عملية ليلة ٢٣ يوليو عن صفوف الجيش النظامى المقاتل.

ويسأل: ولكن إلى أين يكون هذا الابتعاد؟

ويجيب: لم يكن معقولًا أن يدفع بهم إلى العزلة، ويصبح الأمر وكأنه عقاب لهم على اشتراكهم فى التغيير الكبير الذى كان يمكن أن يكلف أيًا منهم حياته.

أما النتيجة الثانية من أثر هذه الصورة فكان أن ظلالًا من الشك راحت تتجمع فى أفق العلاقات ما بين قوة الدفع الثورى وما بين عدد ممن يمكن حسابهم فى نطاق أهل الخبرة، بعضهم بحكم ارتباطاته الطبقية كان يقف ضد التغيير الثورى الذى كان الإحساس به غائبًا، وإن كان البحث عن الطريق إليه ما زال مستمرًا، والبعض الآخر لم يكن فى استطاعته أن يرى الحاجة إلى التغيير الثورى، وأن يسهم بعلمه وخبرته فى تحويل الإحساس به إلى أسلوب أو شبه أسلوب للعمل الثورى العلمى، وفى هذه الظروف بدأ الكلام عن أهل الثقة وأهل الخبرة.

عن مكتبة مدلوبى صدر كتاب عادل حموده «أزمة المثقفين وثورة يوليو» وصدره بعبارة «إذا فرض علينا الانتحار، فليكن انتحارًا بالكلام، بالكتابة، بالتعبير، لا بالصمت».

وقبل أن يعرض رؤيته يثبت ما قاله المفكر المصرى الكبير أنور عبدالملك الذى ذهب إلى أنه: لقد تجاوبت كل الحركات الوطنية مع الثورة منذ بيانها الأول، وتحمست لشعاراتها، بداية من «ارفع رأسك يا أخى فقد انتهى عصر الاستعمار، إلى القضاء على الإقطاع ورأس المال»، ورتبت صفوفها لتقف خلف قادتها من أجل أن تبدأ مسيرة ثورة مصر الوطنية، لكن سرعان ما ظهر تناقض غير مألوف فى قلب القوى السياسية المتحركة لدفع الثورة إلى الأمام، اتخذ شكل الحرب فى الظلام بين الإسلام السياسى والضباط الأحرار من ناحية، ثم اليسار الوطنى والدولة من ناحية أخرى.

ويبدأ عادل حديثه بالمسافة التى تفصل بين جيل الغرس إلى جيل الثمار.

ويرسم خريطته بداية من يوم ما من فبراير ١٩٦٨، حيث مظاهرة صاخبة وعارمة، تخرج من وراء الأسوار السوداء العالية لجامعة القاهرة، طلبة وطالبات الحقوق والآداب والاقتصاد والتجارة يندفعون من بطون قاعات الدرس، يقابلون طلبة الهندسة خارج الجامعة، يأخذونهم فى طريقهم إلى طلبة الطب، وقبل أن تصل المظاهرة إلى سور حديقة الأورمان بدأ الهتاف: ارجع.. ارجع يا جمال.. ارجع.. ارجع فى الأحكام.

كان جمال هو جمال عبدالناصر، وكانت الأحكام هى الأحكام التى صدرت ضد قادة الطيران المسئولين عن هزيمة يونيو ١٩٦٧.

يقول عادل: كنا نتصور أن الرجوع فى الأحكام التى كانت هزيلة هو أقل واجب على جمال عبدالناصر أن يقوم به، وكان تصورًا بريئًا مثل قلوبنا، طيبًا مثل مشاعرنا، فماذا ينفع بلدًا مهزومًا لو قتل كل قادته علنًا بالرصاص؟ لا شىء، لكننا لم نكن نقيم الأمور أو نزنها بالعقل أو بالكمبيوتر، وإنما بعواطفنا وأعصابنا، ولأن عواطفنا طعنت فقد طالبنا بالانتقام، ولأن أعصابنا تمزقت فقد طالبنا بمضاعفة الأحكام، لم نكن نملك سوى أن نطالب، ولم نكن نملك سوى أن نتظاهر، ورغم قلة حيلتنا، فقد فعلنا ما لم يفعله غيرنا، فعلنا ما لم يفعله الكبار.

وفى إشارة معبرة يشير عادل: لم نكن ضد جمال عبدالناصر، لم نهاجمه، لم نهتف برحيله لم نطالب بسقوطه، بل لم تكن صدورنا مستريحة ونحن نطالبه بمزيد من العقاب للذين حولوا الحرب إلى نزهة، والشعب إلى فانلة قديمة، والدم إلى ماء، والأرض إلى حذاء مناسب لقدمى اليهود والأمريكان، فنحن أولاده، تفتحت عيوننا على صورته، وتفتحت آذاننا على صوته، وتفتحت عقولنا على أفكاره ومبادئه، كل ما أردناه هو إرسال تلغراف عاجل إليه.

الأزمة أن التلغراف لم يصل إلى عبدالناصر، بأسى يقول عادل: وصل إليه التلغراف مشوهًا، بعد أن أضافت الأجهزة سطرًا، وشطبت آخر، وبعد أن فعل نفس الشىء رجاله وحاشيته، فتحول حبنا على أيديهم إلى تمرد، وتحول إحساسنا على أيديهم إلى انقلاب.

قالوا له: الطلبة يتظاهرون.. ولم يقولوا له: لماذا؟

وقالوا له: إنهم يهتفون فى الشوارع.. ولم يقولوا له: ماذا يقولون؟

جاء الرد عكس ما توقعوه.

يقول عادل: حاصر جنود شعراوى جمعة وزير الداخلية الشوارع الرئيسية والفرعية، سدت سياراتهم الكبيرة تلك السجون المتحركة على أربع عجلات كل المنافذ، وشهروا فى وجوهنا كل الأسلحة اللازمة، وقعنا فى المصيدة، الهراوات تنهال فوق رءوسنا وظهورنا، قنابل الدخان المسيلة للدموع تورم جفوننا، الأذرع القوية الخشنة تمسك بنا فى سهولة وكأننا فراخ مذعورة.

كان هناك مشهد فارق، نقل جيل عادل حمودة من حالة إلى حالة مناقضة تمامًا.

صرخ أحد الطلاب فى وجه أحد الضباط: سنقول لجمال عبدالناصر.

فرد عليه بشلوت كفاه على وجهه، وقال فى سخرية: خذ هذه هدية منه.

ثم أمر جنوده بالقبض عليه، وقال وقد تحولت السخرية إلى شماتة: خلى عبدالناصر ينفعك.

على هامش هذه الواقعة، يقول عادل: فى هذه اللحظة أفقنا من أحلامنا، وانكسرت براءتنا، وجفت قلوبنا الخضراء، وتفرقت حناجرنا، وتغيرت هتافاتنا، تغيرت من ناحية عبدالناصر إلى ناحية شعراوى جمعة، هتفنا فى وجهه: يا شعراوى يا حزين.. فين الطلبة المعتقلين، ولم يُجب شعراوى عن سؤالنا، لم يقل لنا سوى كلمة واحدة: اخرسوا.

فى هذا اليوم عاد عادل إلى بيته سيرًا على الأقدام، من الجامعة إلى العباسية، ضاعت نقوده، وفقد بطاقته الشخصية، ضاعت كراسات محاضراته الأولى فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وضاعت نفسه، أفلت من الحصار بأعجوية، لكنه لم يفلت من ضربة قوية من جندى مصرى على ظهره، ولم يفلت من دخان القنابل المسيلة للدموع، فتورمت عيناه من البكاء الصناعى، مع أنه لم يكن فى حاجة لما ينشط دموعه، فقد كان الجميع ينزفون الدموع على سيناء التى ضاعت.

كان التعامل مع مظاهرات ٦٨ وراء أزمة كبيرة بين الثورة وجيل الثمار كما وصفه عادل.

يرصد ما فعله عبدالناصر.

يقول: بعد أيام وقف جمال عبدالناصر يعلق على مظاهراتنا ويقول: دول شوية عيال مش فاهمين حاجة، وأنا لن أعاقب أحدًا منهم، ولن أعتقل أحدًا منهم، ولكنى سأتركهم لآبائهم يؤدبونهم، أنا كنت أقدر أحبسهم، أنا فى ١٩٦٥ أصدرت قرارًا باعتقال ١٨ ألفًا فى يوم واحد. وبعد أيام استقبل وفدًا من اتحاد الطلبة، وفى هذا اللقاء نصح ممثلى الطلبة بالاهتمام بدروسهم، وبزيادة النشاط الاجتماعى والترفيهى فى الكليات، وبالابتعاد عن السياسة، وبفتح عيونهم وآذانهم لمعرفة المخربين والمفسدين بين صفوفهم.

ويرصد عادل كذلك ما فعله هيكل لكن دون أن يذكر اسمه- والأسباب يحتفظ بها هو- قال عنه: خرج كاتب وصحفى كبير ومسنود وقريب جدًا من عبدالناصر يقول: إن مظاهرات فبراير ١٩٦٨ والتى قادها شباب منظمة الشباب ليس لها أى أسباب سياسية أو عسكرية، كل ما فى الأمر أنهم شباب يعانون من الفراغ العاطفى والمالى، وهى متاعب الزمن كفيل بتخليصهم منها، وليس علينا وعليهم سوى الانتظار.

فى هذه اللحظة أحس عادل وأحس كثيرون من جيله- كما يقول- أن مكاسب يوليو التى تحققت بلا غطاء اجتماعى يحميها، وأنها أصبحت مكشوفة، يمكن أن تدمر كما حدث لطائراتنا فى ٥ يونيو من أقل قصف، شعروا بأنها مجرد أبنية شاهقة بلا سكان يؤمنون بضرورتها، مما يسهل عملية احتلالها بأضعف عملية غزو سياسى أو اقتصادى ممكنة.

كان ما جرى دافعًا لعادل لأن يفكر ويتأمل.

يقول: فقدت الثقة فى كل شىء، فيما مضى، وفيما هو آت، تعاملت مع ما يجرى حولى بنصف يأس، ونصف إحباط، قرأت، كتبت، تعلمت، سافرت، رأيت، سمعت، فهمت، شاب شعرى قبل الأوان، ولم يضع سؤال: لماذا جرى ما جرى منى؟، ولم يترك طريقى، إن الزمن يداوى الجراح، ويشفى صدمات القلب، وينسيك الآلام، لكنه لا يباعد بينك وبين سؤال لم تصل إلى إجابة عنه، والدنيا تدور وتلف، تقوم وتقعد، تستيقظ وتنام، تتغير وتتبدل، ورغم ذلك يظل سؤالًا بلا إجابة، هو مركز الكون، ومحور الأرض، وقلب الدنيا.

تحول الطالب إلى كاتب، وهنا يقول: كل ما قرأته عن جمال عبدالناصر وعن ثورة يوليو حوّل سؤالى إلى أكثر من سؤال، وكل ما سمعته من شهادات لرجاله ولخصومه حول سؤالى من سؤال بسيط إلى سؤال مركب، وبعد أن كنت أبحث عن إجابة لسؤال، وجدت نفسى متورطًا فى تاريخ، وبعد أن كنت أتصور أن الأزمة التى أعانى منها أزمة خاصة، اكتشفت أنها أزمة عامة، فلا أنا وحدى أتعذب بها، ولا حتى جيلى بمفرده، إنها أزمة أكثر من جيل، وأكثر من تيار.. أزمة المثقفين وثورة يوليو.

نظر عادل لنفسه على أنه واحد من الجيل الثانى للثورة، واحد من الجيل الذى جنى ثمارها، وذاق طعمها، واحد من جيل الثمار الذى تعرض لهذه الأزمة، واكتوى بنارها.

وقبل جيله، كان الجيل الذى قبله، الجيل الذى زرع شجرة الثورة فى التربة المصرية، وسقاها بعرقه ودمه، ورشها بسماد من أجساد شهدائه، جيل الغرس الذى تعرض لنفس هذه الأزمة، بل وعاش مراحلها الأولى حتى تكونت ونضجت تمامًا، وربما شارك فى خلقها ورعايتها، كما فعل مع الثورة.

لقد ورث جيل الثمار كل ما فعله جيل الغرس، الإنجازات، التحديات، الصدمات، وأيضًا الأزمات، أزمات النظم العربية، أزمات الصدام مع إسرائيل والاستعمار الجديد، أزمات التحول الاجتماعى، وأزمات الثورة والمثقفين، وأصبح لا يمكن أن يفهم جيل الثمار ما جرى له، دون أن يفهم ما جرى لجيل الغرس.

أدرك عادل أنه لا يمكن له أن يفهم ما جرى بين الثورة وجيله، ما لم يفهم سر الخلاف بينها وبين الجيل الذى كان قبله، وعرف أن الإجابة عن السؤال الذى حير جيله، تبدأ من الرجوع طويلًا إلى الوراء، إلى السنوات الأولى للثورة، إلى سنوات البداية، والمقدمات، إلى أيام الصدام الأولى بين المثقفين والثورة.

يصف عادل ما بين يديه بقوله: منذ ٣٠ سنة تقريبًا- العام ١٩٥٤ يقصد- وجد جيل الغرس نفسه فى نفس الحيرة، التى وجد جيل الثمار نفسه فيها، وكان السؤال الذى حيره هو تقريبًا السؤال الذى حيرنا: لماذا تعادى الثورة أنصارها، وتضرب بشدة مؤيديها؟

يفسر عادل حمودة الأزمة بين الثورة والمثقفين على نحو مغاير تمامًا لما فعله هيكل، وقد يكون هذا عائدًا فى المقام الأول للأرضية التى كان يتحرك كل منهما عليها، فعادل كان مستقلًا يتحدث من زاويته الخاصة، وهيكل كان من قلب النظام لا يدافع عنه، بقدر ما يدافع عن نفسه، ثم أن الفارق الزمنى كان حاضرًا ومؤثرًا، فقد كتب هيكل عن أزمة المثقفين مع الثورة بعد إجراءات التأميم التى رأى أنها كانت فى الصالح العام، أما عادل فكتب عن الأزمة على هامش تفاعله مع هزيمة يونيو وتوابعها وتأثيراتها على الجميع.

وبينما يعيب هيكل على المثقفين موقفهم، فإن عادل يحاول أن يفسر هذا الموقف.

يقول عادل: إذا كانت الخصومة قد احتدمت بين المثقفين التقدميين وثورة يوليو، ووصلت إلى حد الاعتقال والتعذيب والقتل، فكان من الطبيعى أن تتمزق الجسور، وتقطع، وتحترق بينها وبين المثقفين المحافظين أو التقليديين من جيل الغرس، لقد وقف أنصار هذا التيار فى جانب، ووقفت الثورة فى الجانب الآخر، ولم يفكر كل منهما أن يمد يده- عبر النهر العريض الفاصل بينهما والملىء بالأشباح والتماسيح- إلى الآخر، وتعامل كل طرف مع الآخر حسب مشاعره وحاجاته وانفعالاته.

على هذه الأرضية نظرت الثورة للتيار المحافظ على أنه مخلوق ضعيف يمكن إسكاته فى الوقت المناسب، ويمكن استغلاله فى الوقت الذى تريده، والتيار المحافظ ينظر إليها على أنها قوة غاشمة، يستحسن عدم الصدام بها، ويستحسن تطويعها- إن أمكن- للحفاظ على كل حياته وبعض مميزاته، فاستمرت الحياة بينهما، تحت سقف واحد، بصورة اضطرارية، باطنها العذاب وظاهرها الرحمة.

كان من آثار ذلك، كما رصد عادل، أن الأمر لم يخلُ أحيانًا من التشهير والتشنيع والسخرية، فكثيرًا ما وصفت الثورة المثقفين المحافظين بالتخلف والرجعية والعودة إلى الوراء، وكثيرًا ما أطلق هؤلاء المثقفون المحافظون النكات على الثورة، وعلى قائدها.

ومن ناحية ثانية كما يرصد عادل فقد كانت هناك عداوة وخصومة وصلت إلى حد الدم والشنق والاعتقال بين مثقفى الإسلام السياسى أو الإخوان المسلمين والثورة.

لم يكن عادل فى هذه المرحلة قد وقف على ادعاءات الإخوان الكاذبة فيما يتعلق بعلاقتهم بعبدالناصر، ولذلك كان طبيعيًا أن يقول: لست فى حاجة إلى دليل على صحة هذا الكلام، لكننا فى حاجة إلى تفسير انتقال الثورة والإخوان من مرحلة التحالف إلى مرحلة الخصومة، ومن مرحلة الود إلى مرحلة الدم، ومن مرحلة التضامن إلى مرحلة العداوة.

بهذه المقدمة دخل عادل حمودة إلى دراسة أزمة المثقفين وثورة يوليو، وبدأها بتعريف للمثقف الذى يعترف بأنه أمر بالغ الصعوبة.

قدم عادل لمحاولته تعريف المثقف بما قاله أحمد بهاء الدين: كانت مهنة الفكر والكتابة مهنة محتقرة من الفئات المميزة، وعندما شب المثقف العربى عن الطوق، خرج ليواجه عددًا هائلًا من الضغوط لا حصر لها، القديم منها والجديد، منها شيوع الاستبداد والإرهاب الفكرى، وديماجوجية بعض الزعامات، وطغيان وسائل الإعلام ذات الانتشار الساحق، وعدم وجود المؤسسات التى تنطوى على طابع البحث والتفكير والدراسة فى شتى الفروع، والشك القديم بين السلطة والمثقفين.

يقول عادل: هناك من يرى أنه لا يجوز التورط فى تعريف المثقف قبل أن نعرف دوره وموقعه فى المجتمع، وهؤلاء يرون ضرورة التفرقة بين المفكر والمثقف، فالمفكر هو شخص حر فى التعامل مع الأفكار، ومن ثم ليس بالضرورة أن تكون له وجهة نظر ثابتة، أما المثقف فهو شخص له وجهة نظر، وهؤلاء يرون ضرورة التفرقة بين المثقف الحقيقى والمثقف المزيف، فالمثقف الحقيقى هو الذى يحدد موقفه الاجتماعى ويطرح وجهة نظره، والمثقف المزيف هو الذى لا يحدد موقفه الاجتماعى، ويقفز بانتهازية بين وجهات النظر المختلفة، والطبقات المختلفة، ليأخذ أكثر مما يعطى.

ويخرج عادل من سيل تعريفات المثقف التى استعرضها بأن تعريف المثقف تعريف مطاط، يختلف من مجتمع لآخر، ومن زمان لآخر، ويؤثر فى صياغته الدور الذى يلعبه المثقف والمهمة التى يقوم بها، ومتاعب المجتمع الذى يعيش فيه.

والمفاجأة أن عادل يأخذ بالتعريف الذى قاله محمد حسنين هيكل فى كتابه «أزمة المثقفين».

يقول عن الكتاب: صدر فى العام ١٩٦١ وتعرض للخلافات بين ثورة يوليو والمثقفين، فقد أثارت المقالات التى تضمنها الكتاب مناقشات واسعة وجدلًا لا حد له، لكن لم يتعرض خصوم هيكل أو أنصاره لهذا التعريف، ولم يقترب أحد منه، وهو من ناحية أخرى يكاد يكون تعريفًا ملائمًا للمجتمع المصرى.

يقول هيكل: إن المثقفين هم هؤلاء الذين واتتهم الفرصة ليتعلموا وليتولوا القيادة الفكرية فى شتى المجالات.

ويعلق عادل: هو تعريف كما نرى مناسب لنا، وللقضية التى نمهد لاختراقها.

لا يكتفى عادل بتعريف هيكل، رغم أنه يأخذ منه مرشدًا ودليلًا فى دراسته، ويستعين بما قاله حمود العودى فى كتابه «المثقفون فى البلاد النامية» فهم:

أولًا: ليسوا طبقة وإنما هم فئة أو شريحة اجتماعية موزعة بين مختلف الطبقات الأساسية فى المجتمع.

ثانيًا: أقل الفئات الاجتماعية انسجامًا وتماسكًا وأكثرها تمردًا ورغبة فى التغيير.

ثالثًا: أهم دور إيجابى بالنسبة لمثقفى أى طبقة سواء كانوا من أفرادها أو ممن تجتذبهم من أوساط طبقات أخرى هو أن يساعدوا هذه الطبقة على تنمية حسها ووعيها الطبقى ويجعلوها بحكم ثقافتهم تعى مصالحها جيدًا وتقوم بتنمية وتطوير هذه المصالح والدفاع عنها بنفسها بطريقة أفضل، وليس ادعاء القيام بكل ذلك نيابة عنها كما يحدث غالبًا.

رابعًا: غالبًا ما يكون المثقفون أكثر الفئات تضحية وخاصة فى دول العالم الثالث.

ويقرب عادل حمودة الصورة أكثر لتكون فى مستوى المثقفين فى العالم الثالث وخاصة فى مرحلة التحرر السياسى، فهم على النحو التالى:

أولًا: البعد الهامشى عن طبقاتهم وجماعاتهم القديمة، وعدم القدرة على تكوين طبقة أو جماعة اجتماعية جديدة متماسكة.

ثانيًا: التذبذب الشديد فى اتخاذ المواقف المتطرفة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، مع الاستعداد للعب الأدوار المتناقضة فى وقت واحد، أو من وقت لآخر بالنسبة للفرد الواحد.

ثالثًا: سوء الفهم العلمى والتاريخى للمسألة القومية وبطبيعة دورها السياسى والاجتماعى فى حياة أى مجتمع أو أمة من الأمم.

رابعًا: الإسراف فى النقد النظرى والإحجام عن الفعل العلمى إلا قليلًا، فهم غالبًا ما يفشلون فى المواءمة والتوفيق بين ما يقولونه وبين ما يفعلون أو بين ما يظنون أنهم قادرون على فعله وبين ما يستطيعون فعلًا.

خامسًا: سوء الرؤية وانعدام التمييز الجيد بين ما هو أساسى وما هو ثانوى فى تعاملهم مع بعضهم البعض، أو مع الغير، ومع الواقع برمته الذى غالبًا ما يتعاملون معه من مواقع هامشية وليست مصيرية.

سادسًا: انتشار النرجسية وعشق الذات وتضخيمها المقرون غالبًا بالميل إلى استثمار حالة التخلف القائم بفرض أنفسهم عليه والبحث عن مصالح طفيلية متخلفة من خلاله.

سابعًا: التشرد وعدم الإحساس بالأمن والاستقرار النفسى والاجتماعى والعائلى تحت مختلف الظروف والتعرض لنوبات الحساسية وانهيار التوازن الشخصى والنفسى باستمرار.

يضع عادل حمودة يده على قلب المشكلة، فهناك أزمة حادة يعيشها ويعانى منها المثقفون فى بلادنا.

هناك غياب للمثقفين عن المشاركة المطلوبة منهم فى الحياة العامة أو إحساسهم بضعف الدور الذى يلعبونه

يقول: هى أزمة خاصة بهم، لكن ليسوا هم أسبابها غالبًا، أو أن أغلب أسبابها خارج عن إرادتهم، ولا حول ولا قوة لهم فيها، قد يكون للصدام مع ثورة يوليو جانب، وقد يكون لتقهقر دورهم فى المجتمع جانب آخر، لكن المؤكد عمومًا أن هناك أزمة تنهش فى عقول المثقفين وفى أجسادهم أيضًا.

يرصد عادل مظاهرة هذه الأزمة.

فهناك غياب للمثقفين عن المشاركة المطلوبة منهم فى الحياة العامة، أو إحساسهم بضعف الدور الذى يلعبونه، أو إحساسهم بأن هذا الدور مجرد واجهة لا أهمية ولا قيمة له، فانعزل البعض، وهرب البعض، واكتفى البعض بالنقد والغضب، وخلت الساحة لآخرين يرتدون مسوح المثقفين ويتكلمون بألسنتهم ويحترفون الطاعة ويمارسون التبرير ويكيفون الأمور على حسب الريح.

وبهذه التقسيم انقسم المثقفون على أنفسهم، ليس انقسامًا فى الفكر أو المبادئ أو الأيديولوجيات، وإنما انقسامًا فى الاتهامات وتبادل القذائف والحجارة، واختفت من قاموسهم كلمات الالتزام والمشاركة والتحدى، وظهرت كلمات مثل الاستسلام والعمالة والانهزامية، واختفى من حياتهم أسلوب الجدل والحوار وبرز أسلوب القذف والاتهام، وسيطر عليهم جميعًا ما يمكن أن نطلق عليه قانون الاشتباه الثقافى، وبفعل هذا القانون أدين كل المثقفين، من يدخن سيجاة أمريكية يصبح إمبرياليًا، من يرتدى قميصًا فرنسيًا يصبح برجوازيًا، من يدافع عن الحكومة يصبح عميلًا لها، من ينقدها يصبح خائنًا للوطن، كل تصرف أصبح جريمة، كل حركة أصبحت تهمة، كل سلوك أصبح كارثة.

وبفعل هذا القانون تحولت الكتل الثقافية المتجانسة إلى أفراد، من السهل اصطياد كل منهم على حدة، وبفضل هذا القانون انفرط عقد التيارات الثقافية المترابطة وتحولت إلى ذرات من الثرى، تضيع فى الهواء عند أقل نفخة فيها، وبفضل هذا القانون، انقلب شعار فولتير الخالد من «قد أختلف معك فى الرأى، لكنى على استعداد للتضحية بحياتى فى سبيل الدفاع عن رأيك»، إلى «قد أختلف معك فى الرأى، ولكنى لن أتردد بالتضحية بحياتك فى سبيل الدفاع عن رأيى».

وبانقلاب هذا الشعار المقدس على هذا النحو فقد المثقفون أعز ما يمكلون، قدرتهم على الحوار، وانتقلوا من مرحلة التفاهم إلى مرحلة الصدام، ومن عصر الإقناع إلى عصر الذبح، ومن زمن الكلمة الطيبة صدقة إلى زمن الكلمة القاتلة حكمة، وأصبح المثقفون يفعلون بأنفسهم ما كان الآخرون يفعلونه بهم.

وكل هذه المظاهر وغيرها دليل على أزمة المثقفين، ودليل على ضعف دورهم فى المجتمع، فكلما كان للمثقف دور فى المجتمع كان أكثر تفاؤلًا وأكثر ترابطًا، وأقل شراسة، وكلما تقلص هذا الدور زادت متاعبه وكبرت عيوبه، ووقف للآخرين بالمرصاد، وهنا تتحول طاقاته الإبداعية إلى طاقات تدميرية، وتنقلب طاقاته الاجتماعية إلى طلاقة كلامية، ويصبح كل همه البقاء على نوعه، وفى معركة البقاء على النوع كل شىء مباح، حتى التجريح والإشاعات ورجم الآخرين بالاتهامات.

فقد تغيرت المبادئ وارتبكت الائتلافات ولم تعد كل جماعة سياسية تعرف حدودها.

فالتيار الماركسى يتحالف مع التيار الناصرى ويعيشان أو يتعايشان معًا تحت سقف واحد.

الوفد العلمانى يتحالف مع الإخوان، ويواجهان الحكومة معًا بنفس الشعارات ونفس المبادئ.

والحزب الوطنى الذى خرج من عباءة السادات، وبنى وجوده على هدم كل ما أنجزه عبدالناصر، تنصل بعد السادات وقبل آخر انتخابات من الأب الروحى له، وعاد يتمسح فى قميص عبدالناصر، بعد أن مزق عباءة السادات.

والتيارات المتحمسة لثورة يوليو، والتى ولدت فى أحضانها، أصبحت هى نفسها التيارات المتحمسة للوفد وللإخوان، ولتحالفهما الغريب، ضد ثورة يوليو.

والتيارات التى كانت تهاجم ثورة يوليو، بعد رحيل عبدالناصر، أصبحت هى نفسها التيارات التى تدافع عنه، بعد رحيل السادات وأصبحت بصورة علنية واضحة ضد خصوم يوليو وخصوم عبدالناصر.

والتيارات التقدمية أو الماركسية التى لم تتوان يومًا فى الهجوم على التيارات الدينية، عادت للتخلص أو للتخفف من هذا العداء القديم، وأصبح بينها نوع من الهدنة، على الأقل من أجل أن تتجه كل النيران إلى الحكومة، وتقوى جبهة المعارضة.

والتيار المحافظ الذى نشط فى السبعينيات بعد الانفتاح يهاجم الانفتاح أحيانًا، ويشهر بجرائمه وينشر أخبار تجاوزاته فى صحف المعارضة.

والذين خرجوا من سجون يوليو، انقسموا فى التعامل معها.

فهناك من جعل قضية عمره هى الدفاع عنها «الماركسيون مثلًا».

وهناك من نذر نفسه للتخلص من آثارها «الإخوان مثلًا».

وهناك من قرر الاستفادة من الوضع الذى انتهت إليه «الوفديون مثلًا».

ولا يتوقف الارتباك الذى نعيشه.. ويعيشه المثقفون.

وكما رصد هيكل أسباب الأزمة بين الثورة والمثقفين، فإن عادل حاول البحث عنها فى فصل مهم من كتابه عنوانه «نحن فى التفكير والثورة فى التنفيذ»، وقدمه بكلمة دالة لأحمد حمروش قال فيها: إن طبيعة الضباط وعزلتهم عن المجتمع تجعل منهم فئة خاصة تتعامل مع الحياة بالأسلوب الذى اعتادوه فى الجيش، والذى يغلق دائرة التفكير غالبًا فى حدود إعطاء الأوامر وتنفيذها، إن هؤلاء الضباط كانوا يشكلون نوعية خاصة، ورغم أنهم كانوا من أكثر الضباط ثقافة، ولم يكونوا من الخاملين، وكانت شخصياتهم ومراكزهم مصدرًا من مصادر جاذبيتهم لتجمع باقى الضباط الأحرار حولهم، رغم ذلك يصعب القول بأنهم فى مجموعهم أو فى الأغلبية كانوا من المثقفين.

يستعرض عادل حمودة الأفكار التى طرحتها القوى السياسية قبل الثورة، لم يستثنِ أحدًا، الشيوعيين والوفديين والإخوان، وبعد ذلك يضع يده على سبب الأزمة.

يقول: الذى يقرأ هذه البرامج التى صاغها مثقفو الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة لا بد أن يكتشف بسهولة أنها كانت هى نفسها البرامج التى نفذتها الثورة، لكن لا بد أن نضع خطًا سميكًا باللون الأحمر تحت عبارة «نفذتها الثورة».

فكل البرامج ظلت حبيسة فى عقول أصحابها، حبرًا على ورق، مجرد كلام فى كلام، فقرات فى خطاب أو بيان، وكان عمر هذه البرامج من عمر أصحابها، ومع ذلك لم يجد أغلبها إن لم يكن كلها طريقة للتنفيذ والوجود قبل يوليو ١٩٥٢، كما كان بعض أصحاب هذه البرامج فى الحكم، وكانوا يملكون الفرصة والسلطة لتنفيذ برامجهم، لكنهم لم يفعلوا، وأغلب الظن أنهم كانوا لن يفعلوا، فقد كانوا يتحججون بالاستعمار والقضية الوطنية، حتى لا يطالبون بتنفيذ الإصلاح والعدالة الاجتماعية، وكانوا لا يجدون الظروف ملائمة للتنفيذ.

ما جرى أن الآخرين فكروا، ونفذت الثورة، فثوار يوليو كانوا قادرين على التنفيذ، أكثر من قدرتهم على التفكير، وكان السياسيون والمثقفون والحزبيون قادرين على التفكير، أكثر من قدرتهم على التنفيذ.

يقول عادل: أخذ من ينفذ ممن يفكر، وكان لا بد ألا يعجب من يفكر بأسلوب من ينفذ، وكان لا بد ألا يؤمن من ينفذ بعجز من يفكر ولا ينفذ، وكان لا بد أن تقع الخصومة بين الجانبين، وألا يوافق كلاهما على الآخر، أو على الأقل يحاول كل منهما احتواء الآخر، أو إذابته، أو التخلص منه، وهذا ما حدث بالفعل، وهذا ما حفر خندق الخصومة بين العسكريين والمثقفين، أو بين الثورة والمثقفين.

وبإيضاح أكثر يضيف عادل: إن ثوار يوليو كانوا يملكون الرغبة والحماس والقدرة على تغيير المجتمع، لكن لم يكونوا يملكون البوصلة التى تهديهم للطريق السليم، وكان المثقفون يملكون أكثر من بوصلة وأكثر من طريق سليم، لكنهم لا يستطعيون استخدامها، فأخذ المتحمسون كل البوصلات، وساروا فى كل الطرق، ونفذوا أغلب البرامج، وانتهوا إلى تغيير المجتمع سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، بطريقة برجماتية، أو بالطريقة التى يفرضها الأمر الواقع، فجاء التغيير بلا نظرية مستقرة، وجاء التغيير بلا استمرار لأى قوة سياسية تقليدية، وجاء التغيير بلا رهان دائم على قوة سياسية واحدة، وإنما بالرهان على قوة لضرب أخرى، حتى أصبح الرهان على قوة العسكريين فقط، وجاء تنفيذ ثوار يوليو لبرامج الآخرين تنفيذًا لا يرضى عنه أصحاب هذه البرامج، إما لأن هؤلاء الآخرين كانوا لا يتصورون واقعيًا إمكانية تنفيذ هذه البرامج، وإما لأن الثوار الجدد أرادوا التنفيذ والإنجاز مهما كان الثمن، ومهما كانت الأخطاء والنواقص، وقد أتاحت الأخطاء الفرصة للنقد، وأتاحت النواقص الفرصة للهجوم.

المفاجأة أن عادل حمودة فى كتابه وجد نفسه مضطرًا لأن يسير على الطريق نفسه الذى سبق وسلكه هيكل فى كتابه «أزمة المثقفين».

فبعد أن استعرض الأزمات الثلاث التى قال هيكل إنها كانت سببًا فى تجذير الفجوة بين الثورة والمثقفين، وهى المطالبة بعودة الجيش إلى ثكناته، والمطالبة بعودة الأحزاب والحياة النيابية، وأهل الثقة وأهل الخبرة، يقول: هذه فى تصور هيكل الأزمات الثلاث التى وقعت بين الثورة والمثقفين، أو هذه هى المظاهر الثلاث لما أصر على تسميته بأزمة الثورة والمثقفين، وهذا التصور يوافق عليه عدد هائل وكبير من المثقفين الذين دخلوا فى حوار وجدل كبير مع هيكل عندما نشر هذا الكلام، وحاول قدر استطاعته أن يلقى القفاز فى وجه المثقفين، وهذا التصور نوافق عليه بدورنا، ونعتبره علامات استرشاد فى طريق وعر، لم يكن هناك مفر من السير فيه.

توالت فصول كتاب عادل حمودة على هدى ما قاله هيكل، وجاءت عناوينها على النحو التالى: يعود الجيش أو لا يعود، المثقفون الذين أفسدوا الثورة، طريق الديكتاتورية والنيات الطيبة، الجمعية السرية التى تحكم مصر، الاختيار الحرج بين الثورة والديمقراطية، الاختيار بين الماء والهواء، الجنسية المصرية والجنسية الثورية.

ويختم عادل كتابه بفصل أخير، وضع له عنوان «بعد أن قرأت» ويصدره بمقولة نسبها إلى نفسه قال فيها: تصورت الثورة أن وظيفة الحاكم هى نفسها وظيفة الشعب، والصحافة، والحكومة، والبرلمان، والتليفزيون، وملاعب الكرة، تصورت أنه الكل فى الكل، وتصورت أن وظيفة المثقف أو المفكر نوع من الترف، ولا توجد إلا فى الهيكل الوظيفى للدول المتقدمة، وهذا التصور جعل تجربة يوليو الاجتماعية تجربة عرجاء، فالحاكم وظيفة اجتماعية ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها، والمثقف أيضًا وظيفة اجتماعية ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها فى المجتمع.

ويخلص من دراسته إلى أن السلطة لا تستطيع أن تتخلص من المثقف، لأن ذلك ضد قوانين التاريخ، والمثقف لا يستطيع أن يتخلص من السلطة، لأن هذا ضد قوانين الاجتماع، ولا مفر إذن من أن يتعاون الاثنان معًا، ولا مفر من أن يحترم كل منهما الآخر، ويعتبر وظيفته ضرورة، ودوره طبيعيًا، واحتواءه مستحيلًا، وطمس كيانه رجسًا من عمل الشيطان، ولا مفر من تضييق الهوة وتقليل المسافة بينهما، وهذا بالطبع ممكن.

بالنسبة لى فإن كتاب عادل حمودة أهم وأشمل من كتاب هيكل فى معالجة أزمة المثقفين وثورة يوليو، ليس بسبب الفارق الزمنى بينهما، وهو فارق أتاح لعادل أن يطلع على كثير مما جرى، جلس إلى من شاركوا فى الأزمة، ومن كانوا ضحايا لها، وضع على مائدته كل ما كُتب وقيل وجلس يناقشه بصبر وتأمل.

لكن لم يكن هذا هو السبب الوحيد لجدارة دراسة عادل، ولكن لأن هيكل كتب ما كتبه وهو حبيس انتمائه للسلطة، فقد كان لسانها المعبر والمدافع عنها، وهو ما جعله يرصد ما يؤيد وجهة نظرها، أما عادل فقد كان متحررًا من أسر السلطة خلال هذه الفترة، فقد كان واحدًا من كتاب جريدة الشعب، وهو ما أتاح له ليس استعراض الآراء الناقدة لهيكل فقط، ولكنه تبناها وبنى عليها، وهو ما جعل دراسته أكثر ثراء.

يظل هناك ما يجمع بين الكتابين، فلم يعد أى منهما لإعادة نشر كتابه مرة أخرى، بل لم يتحدثا عنهما، ولم يشيرا إليهما من قريب أو بعيد، وكان هذا طبيعيًا.

فهيكل تحول إلى كاتب معارض ومناهض للسلطة، ولم يكن من المفيد له أن يؤكد على كتاباته التى كانت مؤيدة بلا تحفظ للسلطة، ولولا الأرشيف الحى ما كنا عرفنا ما كتب.

أما عادل فودع المساحة اليسارية التى كان يكتب منها، وأصبح ليبراليًا بشكل كامل، وأعتقد أنه لو قدر له أن يعيد كتابة ما قاله فى «أزمة المثقفين» فإنه حتمًا سيتراجع عن كثير مما كتبه فيه.