الكتاب.. المحاكمة.. الدفاع

كبيرنا على عبدالرازق يتحدث عن «الإسلام وأصول الحكم»

- لم يحدد القرآن شكلًا معينًا للحكومة، بل اشترط مجرد وجود حكومة أيًا كان نوعها

- خلى بين عقولنا وبين الأغراض الدنيوية وتركنا أحرارًا فى تدبيرها هو نص الحديث الشريف: أنتم أعلم بأمور دنياكم

- على عبدالرازق: نحن لا نعتقد أن الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة ولم نقل ذلك مطلقًا

- على عبدالرازق لم يتراجع ولم يتب ولم يكتب شيئًا مناقضًا لما جاء فى كتابه

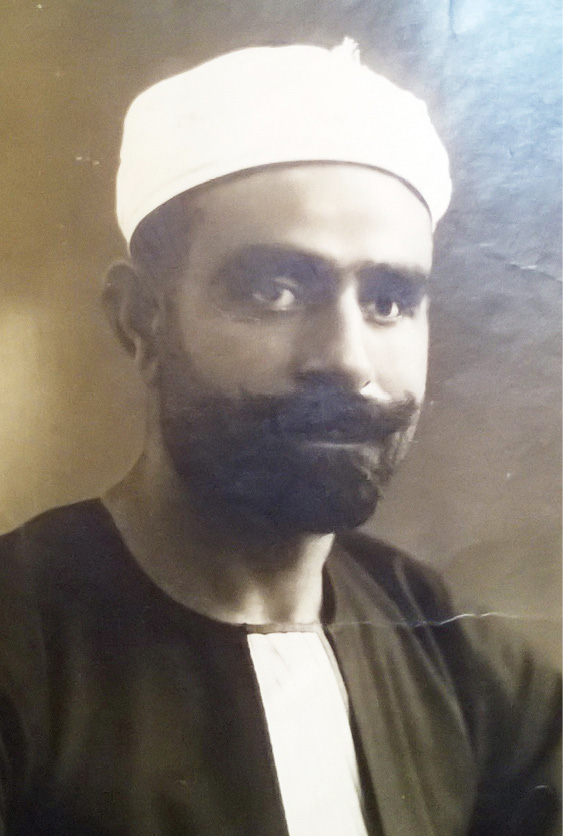

فى العام 1925 كان الشيخ على عبدالرازق فى الـ37 من عمره.

لم يكن فيه ثائرًا ولا ثوريًا، ولكنه كان مجددًا ومجتهدًا، كانت لديه أفكار يفتقر إليها كثيرون من أقرانه خريجى الأزهر، وحتى الكتاب الليبراليون الذين كانوا من أبناء هذه المرحلة.

ولأن الكأس إذا امتلأت فاضت، فقد أصدر على عبدالرازق كتابه «الإسلام وأصول الحكم»، وهو الكتاب الذى تمر على معركته التى أحدثها فى مصر مائة عام.

ورغم تعاقب السنوات والعقود إلا أنه لا يزال يزداد بريقًا ولمعانًا، ويكتسب أهمية، ففى كل عام نشعر وكأنه صدر لتوه، فما زلنا فى حاجة إلى ما توصل إليه وأقره وأصبح حقيقة، اكتسبت وجاهتها من حالة الجدل التى أثارها ولا يزال، وهى الحالة التى صنعت من على عبدالرازق مناضلًا فكريًا دفع ثمنًا غاليًا لأفكاره.

يحلو لمن يؤيدون ما جاء فى كتاب على عبدالرازق وخلاصته أن الإسلام لم يعرف نظامًا محددًا للحكم، وعليه فالخلافة الإسلامية ليست نظامًا إسلاميًا، ولا تحظى بأى شكل من أشكال القداسة، التدليل على ذلك بأن الكتاب صدر فى أعقاب إسقاط دولة الخلافة فى تركيا على يد مصطفى كمال أتاتورك فى العام 1924، ويعتبرون أن الكتاب كان رد فعل على ذلك.

ويشير أيضًا من صنعوا أسطورة الكتاب إلى أنه كان مثل الرصاصة التى أطلقت على رأس الملك فؤاد، الذى كان يحلم بأن يكون هو خليفة المسلمين، ويحيى دولة الخلافة من مصر بعد أن سقطت فى تركيا، ولهذا فقد شن عليه حربًا شعواء، جند فيها رجال الأزهر وكتابًا وصحفيين، وضعوا على فى مرمى السهام، ولم يتركوه إلا جثة هامدة، بعد أن أسقطوا عنه شهادة العالمية وأخرجوه من زمرة العلماء، وحرموه من وظيفته فى القضاء الشرعى، وحكموا عليه بألا يتولى وظيفة أخرى.

ويحلو لمن يعترضون على ما جاء به على عبدالرازق أن يشيروا إلى أنه تراجع عن أفكاره فى كتابه «الإسلام وأصول الحكم»، وأنه لم يمت إلا بعد أن تبرأ منها تمامًا، ولقى الله وهو تائب إليه مما اقترفته يداه وخطه قلمه، وهو كلام يحتاج إلى نظر ومراجعة.

ما بين التهويل والتهوين، يمكننا بعد مائة عام من انفجار معركة «الإسلام وأصول الحكم» أن نتوقف بروية عند ما جرى، نبحث وندقق ونعرف حجم ما أراده عبدالرازق، ثم كيف تطور وتحول ليكون كتابه هو بلا مبالغة من أهم الكتب التى صدرت فى القرن العشرين.

كانت أسرته من الأسر الغنية فوالده هو حسن باشا عبدالرازق وشقيقه هو الشيخ مصطفى عبدالرازق شيخ الأزهر

ما رأيكم أن نبدأ من عند على عبدالرازق نفسه؟

من مواليد العام ١٨٨٨ هو، ابن من أبناء قرية «أبو جرج» بمحافظة المنيا.

فى حوار معه نشرته مجلة الهلال فى عدد نوفمبر ١٩٢٨ يكشف بعضًا مما كان عليه.

كانت أسرته من الأسر الغنية، فوالده هو حسن باشا عبدالرازق، وشقيقه هو الشيخ مصطفى عبدالرازق، شيخ الأزهر بعد ذلك، تعلم فى كتاب القرية، ثم انتقل إلى الأزهر حتى نال شهادة العالمية، وعين بعد ذلك قاضيًا فى المحاكم الشرعية بالمنصورة، وكان يلقى دروسًا فى الأزهر عن البلاغة والبيان، جمعها بعد ذلك فى كتاب «أمالى عبدالرازق».

لكن من أين قفزت أفكار التجديد فى قلب وعقل على عبدالرازق؟.

يقول محاوره فى مجلة «الهلال» عن لقائه به: لقيته وهو عائد إلى منزله يحمل بعض الجرائد ومجلات إنجليزية، لمحت منها ملحق «التيمس الأدبى»، وقد قضى نحو عام فى جامعة أكسفورد استطاع فيه أن يفطن إلى مواضع الضعف فى الأزهر، وأن يعرف العلة فى أن أكسفورد تخرج رجالًا يحكمون ربع الدنيا، بينما الأزهر واقف فى مكانه ينفق عليه كل عام نحو ربع مليون جنيه، ثم يتساءل المصرى بعد ذلك: ماذا نجنى منه؟

وفى الحوار نفسه يحمل على عبدالرازق على الأزهر بشدة.

يقول: وأما الأزهر كجامعة دينية لتخريج العلماء الكفاءة، فهو بحالته الحاضرة ليس سوى صفر، لا فائدة فيه البتة، وأنا أؤثر أن أرى للمسلمين علماء يقيمون دينهم متخرجين فى الجامعات العصرية على الطراز الحديث، ولذا أذهب إلى أبعد من ذلك وأتمنى لو أرى بين علماء المسلمين من يتخرجون فى الجامعات الأوروبية.

لكنه ورغم انتقاده اللاذع للأزهر إلا أنه كان يريد المحافظة على تقاليده العريقة، يظهر لنا ذلك من الحوار نفسه، حيث يقول: مع تقديرى الشخصى لشيخ الأزهر الشيخ المراغى ولنزعاته الإصلاحية، فإنى أشفق أن تكون غاية الحركة الإصلاحية التى يعتزمها هى القضاء على البقية الصغيرة التى بقيت فيه من التقاليد القديمة وعادات السلف من غير أن يوفق إلى بناية الأزهر على أحدث طراز علمى يستطيع أن يخرج علماء الدين الذين يليق أن يكونوا بحق قادة المسلمين.

بهذه الروح كتب «على» كتابه «الإسلام وأصول الحكم».

فهو مجدد ومجتهد ومبدع.

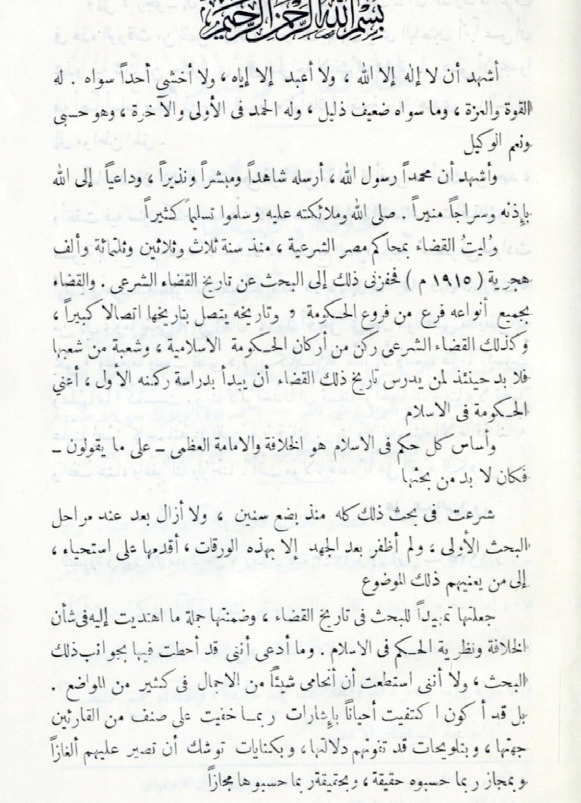

لكنه فى الوقت نفسه ينطلق من قاعدته الإيمانية، ولذلك فهو يدشن كتابه ومن خلال مقدمته بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، ولا أعبد إلا إياه، ولا أخشى سواه، له القوة والعزة، وما سواه ضعيف ذليل، وله الحمد فى الأولى والآخرة، وهو حسبى ونعم الوكيل، وأشهد أن محمد رسول الله أرسله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله وملائكته عليه وسلموا تسليمًا.

قد يكون هذا الاستهلال على عادة المشايخ فى بداية أحاديثهم وخطبهم وكتبهم، لكن أغلب الظن أن على عبدالرازق كان يقصده، لأنه كان يعلم أن كتابه سيثير كثيرًا من الجدل، لكن فيما أعتقد أنه لم يكن يتوقع أن يثير العواصف من حوله.. تلك العواصف التى كادت أن تقتلعه من جذوره.

كشف عبدالرازق عن أنه بدأ فى البحث فى موضوع كتابه منذ عين فى القضاء بمحاكم مصر الشرعية فى العام ١٩١٥.

يقول: حفزنى ذلك إلى البحث عن تاريخ القضاء الشرعى، والقضاء بجميع أنواعه كفرع من فروع الحكومة، وتاريخه يتصل بتاريخها اتصالًا كبيرًا، وكذلك القضاء الشرعى ركن من أركان الحكومة الإسلامية، وشعبة من شعبها، فلا بد حينئذ لمن يدرس تاريخ ذلك القضاء أن يبدأ بدراسة ركنه الأول، أعنى الحكومة فى الإسلام، وأساس كل حكم فى الإسلام هو الخلافة والإمامة العظمى- على ما يقولون- فكان لا بد من بحثها.

لم يقصد على إلى دراسة مسألة الخلافة إذن لذاتها، ولم يدخل إلى دراسته بهدف تفكيكها، ولكنه كان يبحث فى تاريخ القضاء الشرعى الذى هو عمله ووظيفته.

عمل على فى بحثه سنوات متواصلة، واعتبر أن ما توصل إليه كان مجرد مراحل البحث الأولى.

باستثناء الخلفاء الثلاثة.. الخلافة الإسلامية لم توجد أبدًا بالإجماع

يقول: لم أظفر بعد الجهد إلا بهذه الورقات، أقدمها على استحياء، إلى من يعنيهم ذلك الموضوع، وقد جعلتها تمهيدًا للبحث فى تاريخ القضاء، وضمنتها جملة ما اهتديت إليه فى شأن الخلافة ونظرية الحكم فى الإسلام، وما أدعى أننى قد أحطت فيها بجوانب ذلك البحث، ولا أننى استطعت أن أتحاشى شيئًا من الإجمال فى كثير من المواضع، بل قد أكون اكتفيت أحيانًا بإشارات ربما خفيت على صنف من القارئين جهتها، وبتلويحات قد تفوتهم دلالتها، وبكنايات توشك أن تصير عليهم ألغازًا، وبمجاز ربما حسبوه حقيقة، وبحقيقة ربما حسبوها مجازًا.

دفع على عبدالرازق بكتابه إلى المطبعة، الطبعة الأولى منه طبعت فى «مطبعة مصر» التى كانت شركة مساهمة مصرية، وقدم نفسه على غلاف الكتاب بأنه من علماء الجامع الأزهر وقضاة المحاكم الشرعية.

كان يعرف أن دراسته هذه مجرد دراسة تمهيدية، وهو ما يبرره قوله: إنى لأرجو- إن أراد الله لى مواصلة ذلك البحث- أن أتدارك ما أعرف فى هذه الورقات من نقص، وإلا فقد تركت بها بين أيدى الباحثين أثرًا عسى أن يجدوا فيه شيئًا من جدة الرأى، فى صراحة لا تشوبها مماراة، وعسى أن يجدوا فيه أيضًا أساسًا صالحًا لمن يريد البناء، وأعلامًا واضحة ربما اهتدى بها السارى إلى مواطن الحق.

محمد عمارة: لو جاء هذا البحث فى ظرف غير الذى جاء فيه لما أثار من جدل وعراك

ويصف عمله بقوله: تلك الورقات هى ثمرة عمل بذلت له أقصى ما أملك من جهد، وأنفقت فيه سنين متواصلة الشدائد، متعاقبة الشواغل، مشوبة بأنواع الهم، مترعة كأسها بالألم، لم أستطع العمل فيها يومًا، ثم تصرفنى الحوادث أيامًا، وأعود إليه شهرًا ثم أنقطع أعوامًا، فلا غرو إن جاء عملًا دون ما أردت له من كمال، وما ينبغى له من إتقان، بيد أنه على كل حال هو أقصى ما وصل إليه بحثى، وغاية ما وسعت نفسى.

فى تقديمه لهذا الكتاب فى طبعة حديثة بمناسبة مرور خمسين عامًا على صدوره فى العام ١٩٧٥ يذهب الدكتور محمد عمارة إلى أنه لو جاء هذا البحث فى ظرف غير الذى جاء فيه لما أثار من جدل وعراك، ولكن الذى حدث، بل وأهمية هذا الذى حدث، أن هذا البحث قد كتب ودفع به إلى المطبعة المصرية والمجتمع المصرى والمجتمعات العربية والإسلامية فى وقت كانت فيه قضية الخلافة الإسلامية مثارة، بل كانت قضية القضايا وأهم أحداث الساعة لدى العديد من الدوائر والأوساط.

الكتاب كان مثل الرصاصة التى أطلقت على رأس الملك فؤاد الذى كان يحلم بأن يكون هو خليفة المسلمين

كانت ملامح الظرف التاريخى الذى يشير إليه عمارة تتشكل بعد أن قام مصطفى كمال أتاتورك بإلغاء نظام الخلافة العثمانية فى ٣ مارس ١٩٢٤، ليختفى لقب خليفة المسلمين، وكان طبيعيًا أن يتطلع أكثر من حاكم لدولة مسلمة لوراثة اللقب وتنصيب نفسه خليفة للمسلمين.

وكان من بين هؤلاء الملك فؤاد، الذى بدأ بالفعل تمهيد الأرض لتنفيذ رغبته.

ففى شهر أغسطس من العام ١٩٢٤ عقد فى القاهرة «المؤتمر الإسلامى العام للخلافة»، وصدرت عنه مجلة «الخلافة الإسلامية»، وكان هدفها الأساسى هو الدعوة إلى مبايعة أحد الملوك والأمراء بخلافة المسلمين.

وقد نشرت مجلة «الحساب» فى عددها الصادر فى ١٨ نوفمبر ١٩٢٤ أخبارًا متفرقة عن لجان فرعية للخلافة بدأت العمل فى بلدات محلة دياى والقصابى وكفر مجر، وهى لجان تابعة للجنة الخلافة الرئيسية بمركز دسوق، وأخرى فى بلدات قلين وروينة التابعة لمركز كفر الشيخ وفوه والسالمية.

كان الملك فؤاد يقف بقوة خلف أعمال «مؤتمر الخلافة»، ولجان الخلافة المنتشرة فى مدن وقرى مصر، وبدأت أعمال المؤتمر تمتد إلى بلاد إسلامية أخرى، فقد نشرت الأهرام فى عددها الصادر فى ١٢ مايو ١٩٢٥ تفويضًا للمؤتمر من بعض مسلمى الجزر الإندونيسية قالوا فيه: سمعنا بما قمتم به من الهمة فى تشكيل مؤتمر الخلافة، وقد أجمعنا رأينا على أن نكل أمرنا إلى المؤتمر، ونعلن ارتباطنا بكم واستعدادنا للعمل بمقراتكم، ونرجوكم إخبارنا بما يجب العمل به.

وصدرت فتاوى من علماء الأزهر كان مضمونها أن صفة الإسلام قد زالت عن المجتمعات الإسلامية وشعوبها بإلغاء أتاتورك منصب الخلافة العثمانية، وأن كل المسلمين آثمون حتى يبايعوا خليفة آخر، وأن آثار هذا الإثم ستحل بهم عقابًا فى الدنيا، فضلًا بالطبع عن عقاب الله يوم القيامة.

وأضافت الفتاوى التى توالت أن المسلمين عادوا بسبب ذهاب منصب الخلافة أمة جاهلية، ومن مات من المسلمين فى غياب دولة الخلافة يموت ميتة جاهلية.

وتنشر مجلة «المنار» فى عددها الصادر فى ٢٣ أبريل ١٩٢٥ التى كان يصدرها الشيخ رشيد رضا فتوى تقول: تنصيب الإمام واجب فى الملة فى هذا الزمان كغيره، وجميع المسلمين آثمون بعدم تنصيب إمام تجتمع كلمتهم عليه بقدر طاقتهم، ومعاقبون عليه فى الدنيا بما يعلم أهل البصيرة منهم، وسيعاقبون فى الآخرة بما يعلمه الله تعالى وحده، فالجماعة التى أمرنا باتباعها لا تسمى جماعة المسلمين إلا إذا كان لها إمام بايعته باختيارها، إن إمام المسلمين هو رئيس حكومتهم السياسية، ويجب عليهم أن يكونوا قوة وشوكة له بمقتضى مبايعتهم له.

وبينما كانت هذه الحملة الداعمة للملك فؤاد قائمة ومستمرة إذا بعلى عبدالرازق يصدر كتابه، فاعتبره الملك والذين يعملون معه موجهًا لهم، ومحاولًا لهدم كل ما يذهبون إليه، وبدأت المعركة التى حولت الكتاب من مجرد دراسة يمكن أن تثير جدلًا، إلى معركة لابد من الانتصار فيها.

لكن ما الذى قاله على عبدالرازق فى كتابه واعتبره الملك تقويضًا لفكرته؟

يمكننا إيجاز ما ورد فى «الإسلام وأصول الحكم» على النحو التالى:

أولًا: لم يرد فى القرآن والأحاديث أى نص يدل على الخلافة كنظام للحكم يجب أن يلتزم به المسلمون.

ثانيًا: الخلافة الإسلامية لم توجد أبدًا بالإجماع، فباستثناء الخلفاء الثلاثة الأُول أبوبكر وعمر وعثمان، لم تقم الخلافة الإسلامية أبدًا على أساس الاختيار الحر، بل قامت بقوة السيف وعلى أسنة الرماح، وذلك يسمى عرشًا لا يرتفع إلا على رءوس البشر، ولا يستقر إلا فوق أعناقهم، ويسمى تاجًا لا حياة له إلا بما يأخذ من حياة البشر، ولا قوة إلا بما يغتال من قوتهم.

برع العرب طيلة هذه القرون وتفوقوا فى كل أنواع العلوم والفنون ما عدا علم السياسة ولا يختفى علم السياسة

ثالثًا: الحكومة الإسلامية كانت تقوم بالقوة، وهو ما يتضح فى قصة مبايعة يزيد لولاية العهد بعد معاوية، فقد جلس معاوية وبجانبه ابنه يزيد، وأجلس حوله كبار رجال الدولة، ثم وقف رجل يمسك سيفًا وقال: أمير المؤمنين هذا «وأشار إلى معاوية»، فإن هلك فهذا «وأشار إلى يزيد»، فمن أبى فهذا «وأشار إلى السيف».

رابعًا: برع العرب طيلة هذه القرون وتفوقوا فى كل أنواع العلوم والفنون ما عدا علم السياسة، ولا يختفى علم السياسة من الوجود إلا إذا كان الحكم استبداديًا تعسفيًا مطلقًا.

خامسًا: معاذ الله أن تكون الخلافة ضرورية لبقاء الدين الإسلامى، فلا يريد الله لهذا الدين الذى كفل له البقاء أن يجعل عزه وذله مرتبطين بنوع من الحكومة، ولا بصنف من الأمراء، ولا يريد الله بعباده المسلمين أن يكون صلاحهم وفسادهم رهن الخلافة ولا تحت رحمة الخلفاء.

سادسًا: لم يحدد القرآن شكلًا معينًا للحكومة، بل اشترط مجرد وجود حكومة أيًا كان نوعها، ملكية أو جمهورية أو ديمقراطية أو اشتراكية، أما الخلافة بالذات فليس بنا من حاجة إليها لأمور ديننا، ولا لأمور دنيانا، فإنما كانت الخلافة ولم تزل نكبة على الإسلام وعلى المسلمين.

سابعًا: الرسالة شىء والملك شىء آخر، ولا يوجد رأى واضح لعلماء الإسلام فى شأن النبى، لكن الاعتقاد الشائع بين المسلمين أن النبى كان رسولًا حاكمًا، وأنه أسس دولة سياسية، لكن إذا كان النبى قصد حقًا إقامة دولة سياسية يحتذى بها من بعده، فلماذا كانت دولة النبى خالية من أركان الدولة الرئيسية؟ فهو لم ينشئ ميزانية للدولة ولا دواوين لشئون خارجية وداخلية وغيرها، ولم يضع نظامًا مكينًا للقضاء والجيش، فكيف يقال بعد ذلك إن النبى أراد إنشاء دولة؟ وكيف يكون قد أراد إنشاء دولة سياسية، وهو لم يتحدث إلى رعيته فى شكل الشورى، وكيف تكون؟

ثامنًا: إذا سلمنا جدلًا بأن النبى أراد أن ينشئ دولة سياسية، فهل كان إنشاء هذه الدولة جزءًا من رسالته أم خارجًا عنها؟ إن النبى لم يضع أسسًا واضحة للدولة، بل ترك من جاءوا بعده فى حيرة شديدة يضطربون ويبتكرون، ولو كانت جزءًا من الرسالة حقًا لما تصورنا أن يتركها النبى ناقصة بغير بيان.

تاسعًا: النبى جاء ليبلغ الناس دينًا، لا نظامًا للحكم، وإنه كان رسولًا لا ملكًا، وهو رسول كإخوانه من الرسل، وما كان ملكًا ولا مؤسس دولة ولا داعيًا إلى ملك.

عاشرًا: يؤكد القرآن أن النبى لم يكن له شأن بالملك السياسى، بل كان رسولًا فقط، وتؤكد الآيات ذلك «من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظًا»، و«وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل»، و«وأعرض عن المشركين، ولو شاء الله ما أشركوا، وما جعلناك عليهم حفيظًا، وما أنت عليهم بوكيل»، و«فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظًا، إن عليك إلا البلاغ»، و«فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر»، و«ما أرسلناك إلا مبشرًا ونذيرًا»، و«فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب»، و«ما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون».

حادى عشر: أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تؤكد ذلك أيضًا، فحين مثُل رجل أمام النبى أخذته رعدة شديدة، فقال له النبى: «هون عليك، فإنى لست بملك ولا جبار، وإنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد بمكة».

ثانى عشر: النبى مرسل بهذه الدعوة إلى العالم كله، إلى الناس أجمعين، ولو كانت الدعوة لإقامة حكومة سياسية، لما اتجهت إلى الناس جميعًا، فليس معقولًا أن يؤخذ العالم بدين واحد، وأن تنتظم البشرية كلها وحدة دينية، فأما أخذ العالم كله بحكومة واحدة، وجمعه تحت سياسة مشتركة، فذلك مما يوشك أن يكون خارجًا عن الطبيعة البشرية، ولا تتعلق به إرادة الله.

ثالث عشر: حين أتى النبى بالدين الجديد لم يتعرض للعادات السياسية والإدارية الموجودة فى البلاد العربية، إلا أن الدعوة الدينية نفسها قللت من الفروق الموجودة بين القبائل والمناطق المختلفة، كما أنه لم يشر طوال حياته إلى دولة إسلامية أو عربية.

رابع عشر: مات النبى ولم يعين بعده خليفة ولا حاكمًا، ولم يحدد نظامًا للشورى أو البيعة أو غيرها، فكيف إذا كان من عمله أن ينشئ دولة، أن يترك أمر تلك الدولة مبهمًا على المسلمين ليرجعوا من بعده حيارى يضرب بعضهم رقاب بعض، كيف يتركهم عرضة لتك الحيرة القائمة السوداء التى غشيتهم، وكادوا فى غسقها يتناحرون، وجسد النبى بينهم لما يتم تجهيزه ودفنه.

خامس عشر: انتهت الرسالة بموت النبى، فمن يأتى بعده ليس خلفًا له فى الرسالة، ولا فى هذه الزعامة الدينية، لأن تبليغ الرسالة قد تم، ولا يمكن إضافة شىء إليها بعد، فالزعامة التى تأتى بعد النبى زعامة جديدة من نوع جديد، ليست قائمة على الدين، هى إذن زعامة مدنية سياسية، هى حكومة وسلطان لا رسالة ودين.

سادس عشر: كان أبوبكر أول ملك فى الإسلام، أى أول حاكم دنيوى، وإطلاق لقب الخليفة عليه، لم يكن إلا تجاوزًا، لأنه ليس خليفة للنبى فى رسالته التى تمت بموته، والنظام الذى حكم به أبوبكر كان نظامًا دنيويًا لا دينيًا، ابتكره ولم يأخذه عن النبى، وبعد موت النبى كانت أول مرة خاض فيها العرب فى ذكر الإمارة والأمراء، والوزارة والوزراء، قال الأنصار للمهاجرين: منا أمير ومنكم أمير، وقال أبوبكر لهم: بل منا الأمراء ومنكم الوزراء، وهذا نقاش سياسى بحت، حول نظام دنيوى بحت.

سابع عشر: الدولة التى أقامها العرب بعد وفاة النبى دولة عربية لا دولة إسلامية، دولة عربية وإن كان الإسلام هو الذى بث فيها الروح ونفخ فيها القوة، إلا أنها قامت لتأييد سلطان العرب، وروجت مصالح العرب، ومكنت لهم فى أقطار الأرض فاستعمروها استعمارًا، واستغلوا خيرها استغلالًا، شأن كل الأمم القوية التى تتمكن من الفتح والاستعمار.

ثامن عشر: الذين رفضوا مبايعة أبى بكر، أو تأخروا فيها، لم يعتبروا كفارًا، كما كان يعتبر الذين يرفضون الاعتراف بالرسول، ذلك أن سلطة أبى بكر سلطة دنيوية يجوز الجدل فيها لا سلطة دينية، لكن الذين تعاقبوا على أمور المسلمين بعد ذلك، استغلوا الخلافة وما يحيط بها من قداسة، واستغلوا أن أول من حمل هذا اللقب هو أبوبكر صاحب النبى وصفيه، فتمسكوا باللقب ليكسبوا لأنفسهم قداسة تحمى مفاسدهم من الثائرين.

تاسع عشر: الخلافة هى جناية الملوك واستبدادهم بالمسلمين، فقد أضلوهم عن الهدى، وعموا عليهم وجوه الحق، وحجبوا عنهم مسالك النور باسم الدين، وباسم الدين أيضًا استبدوا بهم وأذلوهم، وحرموا عليهم النظر فى علوم السياسة، وباسم الدين خدعوهم وضيقوا على عقولهم، فصاروا لا يرون لهم وراء ذلك الدين مرجعًا.

كان كتاب على عبدالرازق بحثًا مجردًا إذن، استغرق تأليفه ما يقرب من عشر سنوات، بدأها فى العام ١٩١٥، ولم يكن يقصد فيما كتبه الملك فؤاد، لكن ظهوره فى العام ١٩٢٥ فى الوقت الذى كان الملك يجهز نفسه ليحصد لقب الخليفة، جعله هدفًا انقض عليه الملك ومعاونوه.

فى كتاب على عبدالرازق فقرة كانت مفتاح سر هذه المعركة.

يقول عبدالرازق: «الغيرة على الملك تحمل الملك على أن يصون عرشه من كل شىء قد يزلزل أركانه، أو ينقص من حرمته، أو يقلل من قدسيته، لذلك كان طبيعيًا أن يستحيل الملك وحشًا سفاحًا، وشيطانًا ماردًا، إذا ظفرت يداه بمن يحاول الخروج عن طاعته، وتقويض كرسيه، وإنه لطبيعى كذلك فى الملك أن يكون عدوًا لدودًا لكل بحث، ولو كان علميًا، يتخيل أنه قد يمس قواعد ملكه، ويريح من تلقائه ريح الخطر، ولو كان بعيدًا، من هنا نشأ الضغط الملوكى على حرية العلم، واستبداد الملوك بمعاهد التعليم كلما وجدوا إلى ذلك سبيلًا، ولا شك أن علم السياسة هو من أخطر العلوم على الملك، بما يكشف من أنواع الحكم وخصائصه وأنظمته، لذلك كان حتمًا على الملوك أن يعادوه وأن يسدوا سبيله على الناس».

اعتبر الملك فؤاد أن الكلام موجه إليه رأسًا، فكان لا بد أن يخوض المعركة ضد الشيخ الأعزل الذى لم يكن يملك من الدنيا إلا كلماته فقط.

صدر القرار من الملك إلى مشيخة الأزهر بمحاكمة على عبدالرازق، فانعقدت «هيئة كبار العلماء» وأعلنت محاكمة الشيخ بموجب المادة ١٠١ من قانون الأزهر رقم ١٠ الذى أصدره الخديو عباس حلمى الثانى سنة ١٩١١.

كانت نتيجة المحاكمة سبع تهم صبتها هيئة كبار العلماء على رأس على عبدالرازق، جاءت على النحو التالى:

أولًا: جعل الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ فى أمور الدنيا.

ثانيًا: الدين لا يمنع من أن جهاد النبى صلى الله عليه وسلم كان فى سبيل الملك، لا فى سبيل الدين، ولا لإبلاغ الدعوة إلى العالمين.

ثالثًا: نظام الحكم فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم كان موضوع غموض أو إبهام أو اضطراب أو نقض وموجبًا للحيرة.

رابعًا: مهمة النبى صلى الله عليه وسلم كانت بلاغًا للشريعة مجردًا عن الحكم والتنفيذ.

خامسًا: إنكار إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام، وعلى أنه لا بد للأمة ممن يقوم بأمرها فى الدين والدنيا.

سادسًا: إنكار أن القضاء وظيفة شرعية.

سابعًا: حكومة أبى بكر والخلفاء الراشدين من بعده كانت لا دينية.

أعلنت الهيئة الشيخ على عبدالرازق بالاتهامات السبعة فى ٢٩ يوليو ١٩٢٥، وبأن محاكمته ستنعقد فى صورة هيئة تأديبية فى ٥ أغسطس ١٩٢٥.

طلب «عبدالرازق» من الهيئة التأجيل لإعداد دفاعه ضد الاتهامات، فتأجل الموعد أسبوعًا.

وفى ١٢ أغسطس ١٩٢٥ عقدت جلسة المحاكمة برئاسة الشيخ محمد أبوالفضل، شيخ الجامع الأزهر، وبحضور أربعة وعشرين من أعضاء هيئة كبار العلماء، وعندما دخل عبدالرازق قاعة المحاكمة ألقى السلام على الموجودين فيها، لكن لم يرد أحد عليه السلام.

جلس الحاضرون حول منضدة كبيرة يتوسطهم الشيخ محمد أبوالفضل، وعلى يمينه الشيخ محمد بخيت، وعلى يساره الشيخ قراعة، ووراءهم الشيخ الظواهرى.

وبدأت المحاكمة على النحو التالى كما سجلتها الصحف وقتها:

شيخ الجامع بعصبية لعلى: اقعد عندك.. الكتاب ده كتابك.

على: أيوه كتابى.

شيخ الجامع: وأنت مصمم على كل اللى فيه؟

على: أيوه مصمم على كل اللى فيه.

شيخ الجامع: هذا الكتاب كله ضلال وخطأ، ولكن احنا كتبنا عن نقط سبع فيه، ولو أن فيه غيرها كتير، كلها ضلال أيضًا، وسأقرأ لك هذه النقط السبع.

بعد أن قرأ الشيخ أبوالفضل الاتهامات السبعة، جاء الدور على عبدالرازق.

على: أنا كاتب مذكرة، إذا كنتم تحبون أن أقرأها، وإذا أردتم المناقشة فأنا مستعد للمناقشة، ولكن هناك نقطة سابقة، لكل هذا أرجو أن تسمحوا لى بذكرها، ولا تفهموا أن غرضى منها أن أمس كرامة الهيئة، بل غرضى الوحيد هو أن أحفظ لنفسى حقًا قانونيًا أعتقده لى، وقد يكون من مصلحتى أن أحتفظ به، وهو فى الوقت نفسه لا يضركم ولا يضيع عليكم شيئًا.

شيخ الجامع: إيه هو؟

على: أنا لاحظت أن هناك محاضر تكتب فى الجلسة، فأنا أريد أن أدون فى المحضر احتجاجى على الهيئة، وبعدها نتناقش إذا أردتم.

شيخ الجامع: قل ما تريد.. اكتب يا كاتب.

على: إنى أعتقد أن هذه الهيئة الموقرة ليس لها صفة قانوينة تخولها محاكمتى بمقتضى المادة ١٠١ من قانون الأزهر، وإنى لم أحضر اليوم اعترافًا لها بصفة قانونية، وإنما حضرت أمامها باعتبار أنها هيئة فيها أساتذتى ومشايخى وكثير من علماء الأزهر الممتازين الذين أعتقد أن لهم علىَّ أدبيًا أن أجيب دعاءهم وأناقشهم فيما يريدون، بس مش عاوز أكتر من كده.

شيخ الجامع: طيب.. اقرأ

الشيخ بخيت: لا.. استنا.

شيخ ثالث: لا.. اقرأ.

شيخ رابع: لا..استنا.

الشيخ بخيت: هذا دفع يجب الفصل فيه.

الشيخ شاكر: يجب ضم الفصل فى هذا الدفع إلى الموضوع.

على: الواقع أن هذا أحسن عندى، لأنى أريد أن أنتهى.

شيخ الجامع: طيب قوم اطلع أنت.

يخرج الشيخ على، وبعد أربعين دقيقة تستدعيه الهيئة لاستئناف المحاكمة.

شيخ الجامع: الهيئة قررت أنها مختصة بنظر تلك المسألة بتاعتك، ورفضت الكلام اللى أنت قلته.

على: أنا أحترم هذا القرار، ومع احترامى له فإنى مصمم على ما قلته.

شيخ الجامع: طيب.. اقرأ.

قرأ الشيخ على مذكرته، وتم استئناف الحوار بعدها.

الشيخ شاكر: أنت ماضى على المذكرة ولا لأ؟

على: أنا ماضى على الخطاب الأول.

الشيخ شاكر: يستحسن أن تمضى على كل ورقة؛ لأن هذا من مصلحتك.

على: لا.

الشيخ محمد حسنين: طيب أحسن تمضى برضه.

وبعد أن وقع على عبدالرازق على الأوراق، قال له شيخ الجامع: طيب قوم أنت.

بعد ساعات قليلة أصدرت هيئة كبار العلماء حكمها على الشيخ على عبدالرازق، وكان هذا نصه: «حكمنا نحن شيخ الجامع الأزهر بإجماع أربعة وعشرين معنا من هيئة كبار العلماء بإخراج الشيخ على عبدالرازق، أحد علماء الجامع الأزهر والقاضى الشرعى بمحكمة المنصورة الشرعية ومؤلف كتاب «الإسلام وأصول الحكم» من زمرة العلماء».

لكن على أى شىء بنت الهيئة حكمها؟

يمكننا أن نقرأ بعضًا من حيثياتها لنعرف لماذا ذهبت إلى ما ذهبت إليه؟

تقول الهيئة فى حيثياتها: من حيث إنه تبين أن التهم الموجهة ضد الشيخ على عبدالرازق ثابتة عليه، وهى مما لا يناسب وصف العالمية، ووفقًا للمادة ١٠١ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١١، ونصها: «إذا وقع من أحد العلماء أيًا كانت وظيفته أو مهنته، ما لا يناسب وصف العالمية، يحكم عليه من شيخ الجامع الأزهر بإجماع تسعة عشر عالمًا معه من هيئة كبار العلماء، المنصوص عليها فى الباب السابع من هذا القانون، بإخراجه من زمرة العلماء، ولا يقبل الطعن فى هذا الحكم، ويترتب على الحكم المذكور محو اسم المحكوم عليه من سجلات الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى، وطرده من كل وظيفة، وقطع مرتباته فى أى جهة كانت، وعدم أهليته للقيام بأى وظيفة عمومية دينية كانت أو غير دينية».

وفى ١٧ سبتمبر ١٩٢٥ قررت الحكومة تنفيذ حكم هيئة كبار العلماء الذى ليس لأى سلطة قضائية أن تلغيه، أو تبحث عن صحته، وبما أنه على فرض وقوع خطأ فى التطبيق، فليس من اختصاص أى سلطة أخرى أن تنظر فيه، فقد قرر مجلس الوزراء بإجماع الآراء فصل الشيخ على عبدالرازق من وظيفته اعتبارًا من يوم ١٢ أغسطس سنة ١٩٢٥، مع مراعاة عدم حرمانه من حقه فى المكافأة.

قد تكون مهتمًا بما قاله الشيخ على عبدالرازق ودافع به عن نفسه أمام هيئة كبار العلماء.

وإن لم تكن مهتمًا، فمن واجبى أن أضعه بين يديك على الأقل من باب إنصاف الرجل، الذى قدم دفاعًا عن نفسه، لكن لم يلتفت إليه أحد.

فى مذكرة دفاعه عن نفسه يقول على عبدالرازق:

أتشرف برفع هذه الكلمات ردًا على الملاحظات السبع التى لوحظت على كتاب «الإسلام وأصول الحكم»، راجيًا أن أصل بها إلى التفاهم مع علماء المسلمين ومع المسلمين كافة، على ما يجلو حقيقة مسألة بحثتها، ولم أكن فى ذلك إلا قائمًا ببعض ما يجب على كل عالم من البحث والتماس الحقائق.

وما العالمية إلا صفة توجب على أصحابها البحث والتماس الحقائق، وهو على كل حال مأجور إن أخطأ أو أصاب، وإنا لنعتقد أن الوسيلة الوحيدة التى يمكن الاعتراض بها على أى بحث علمى إنما هى المناقشة والمجادلة بالحسنى، ولا تبيح سماحة الدين ولا عدالة القوانين أكثر من هذا الحق.

أولًا: جعل الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة، لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ فى أمور الدنيا.

فنحن لا نعتقد أن الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة، ولم نقل ذلك مطلقًا، لا فى الكتاب ولا فى غير الكتاب، ولا قلنا شيئًا يشبه ذلك الرأى أو يدانيه، ولقد أرجعنا البصر فى الكتاب فما استطعنا أن نجد فيه لذلك القول ولا أن نعرف له مأخذًا، ولم نجد فى الكتاب من أوله إلى آخره كلمة «روحية» إلا فى أثناء الكلام عن ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم على قومه وزعامته فيهم، لا فى سياق الكلام عن الشريعة الإسلامية، ولا عن شىء يتصل بذلك الموضوع.

بقى الجزء الثانى من السؤال، وهو أن الشريعة الإسلامية لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ فى أمور الدنيا.

والذى قررناه أن النبى صلى الله عليه وسلم قد جاء بقواعد وآداب وشرائع عامة، وكان فيها ما يمس إلى حد كبير أكثر مظاهر الحياة فى الأمم، فكان فيها بعض أنظمة للعقوبات والجيش والجهاد وللبيع والمداينة والرهن ولآداب الجلوس والمشى والحديث.

وقررنا بعد ذلك أن كل ما جاء به الإسلام من عقائد ومعاملات وآداب وعقوبات، فإنما هو شرع دينى خالص لله تعالى ولمصلحة البشر الدينية لا غير، وسيان بعد ذلك أن تتضح لنا تلك المصالح الدينية أم تخفى علينا، وسيان أن يكون منها للبشر مصلحة مدنية أم لا، فذلك مما لا ينظر الشرع السماوى إليه.

بذلك نكون قد قررنا صراحة أن الشريعة الإسلامية لم تقف عند حد معين، غير أننا نعتقد أن تلك الشريعة إنما أنزلها الله تعالى رعاية لمصلحة البشر الدينية وحدها، وإنه جل شأنه لم يرد بشىء من تلك الأحكام أن يحمى للبشر أغراضهم ومصالحهم الدنيوية، لذلك قلنا إن الأغراض الدنيوية قد جعل الله الناس أحرارًا فى تدبيرها، وأن النبى صلى الله عليه وسلم قد أنكر أن يكون له فيها حكم أو تدبير، فقال عليه السلام: أنتم أعلم بشئون دنياكم، والدنيا من أولها لآخرها وجميع ما فيها من أغراض وغايات أهون عند الله تعالى من أن يقيم على تدبيرها غير ما ركب فينا من عقول وحبانا من عواطف وشهوات، وعلمنا من أسماء ومسميات، هى أهون عند الله تعالى من أن يبعث لها رسولًا، وأهون عند رسل الله تعالى من أن يشغلوا بها وينصبوا لتدبيرها.

وليس فى ذلك شىء أكثر من ترديد الحديث الشريف: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما متع الكافر منها بشربة ماء، والقول بأن الله سبحانه وتعالى قد خلى بين عقولنا وبين الأغراض الدنيوية وتركنا أحرارًا فى تدبيرها هو نص الحديث الشريف: أنتم أعلم بأمور دنياكم، فهما جملتان إن اختلف لفظهما، فقد اتحد معناهما، وكل ما تحمل عليه إحداهما تحمل الثانية، وينبغى أن يحمل على ذلك كل ما ورد فى الكتاب من أمثال هذه العبارات.

ثانيًا: الدين لا يمنع من أن جهاد النبى صلى الله عليه وسلم كان فى سبيل الله، لا فى سبيل الدين، ولا لإبلاغ الدعوة إلى العالمين.

فإننا قد استقصينا الكتاب أيضًا، فلم نجد ذلك القول فيه، وربما كان استنتاجًا لم نهتد إلى مقدماته، وقد ورد فى بعض صحائف الكتاب شىء يقرب من هذا القول، فى تقرير رأى من الآراء لم نرض به، ومذهب رفضنا آخر الأمر أن نهب إليه، وليس ثمة من حرج فى حكاية قول قد رددناه، ورفضنا أن يكون لنا قولًا.

بل نحن قررنا ضد ذلك على خط مستقيم، فنحن لا نشك فى أن الإسلام وحدة دينية، والمسلمين من حيث هم جماعة واحدة، والنبى صلى الله عليه وسلم دعا إلى الوحدة وأتمها بالفعل قبل وفاته، وأنه صلى الله عليه وسلم كان على رأس الوحدة الدينية، إمامها الأوحد ومديرها الفذ وسيدها الذى لا يراجع له أمر ولا يخالف له حكم، وفى سبيل هذه الوحدة الإسلامية فاضل عليه السلام بلسانه وسنانه، وجاء نصر الله والفتح وأيدته ملائكة الله وقوته حتى بلغ رسالته وأدى أمانته.

وقلنا: لا يريبنك هذا الذى ترى أحيانًا فى سيرة النبى صلى الله عليه وسلم، فيبدو لك كأنه عمل حكومى ومظهر للملك والدولة، فإنك إذا تأملت لن تجده كذلك، بل هو لم يكن إلا وسيلة من الوسائل التى كان عليه صلى الله عليه وسلم أن يلجأ إليها تثبيتًا للدين وتأييدًا للدعوة، وليس عجيبًا أن يكون الجهاد وسيلة من تلكم الوسائل، هو وسيلة عنيفة وقاسية، ولكن ما يدريك فلعل الشر ضرورى للخير فى بعض الأحيان، وربما وجب ليتم العمران.

وأما بعد فتلك جملة لا تلزمنا، ولا يحتملها كتابنا، ولا هى رأينا، ونحن منها بحمد الله أبرياء.

ثالثًا: نظام الحكم فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم كان موضوع غموض أو إبهام أو اضطراب أو نقص وموجبًا للحيرة.

ونحن لم نقل ذلك قطعًا، ونبرأ من ذلك الاعتقاد، والذى يرجع إلى كتابنا يجد أننا إنما قلنا إن ثمة شيئًا يبدو للناظر كأنه إبهام أو اضطراب أو نقص، أو ما شئت فسمه، فى بناء الحكومة أيام النبى صلى الله عليه وسلم، وإنما قلنا ذلك على سبيل الاعتراض والمطالبة بالجواب عنه.

ذلك اعتراض وجهناه إلى من يريد أن يذهب إلى القول بأن النبى صلى الله عليه وسلم كان صاحب حكومة سياسية ومؤسس دولة، والاعتراض لا يكون اعتراضًا إلا إذا تضمن محظورًا ينبغى أن يدفع، فنحن نقول لصاحب هذا الرأى: إن أمامك محظورًا يجب أن تتخلص منه، فعليك أن تبين لنا كيف وجد ذلك الذى يشبه أن يكون نقصًا أو إبهامًا؟ وما هو السر فيه؟ وكيف لك بالخلاص منه؟

وبعد أن وجهنا ذلك الاعتراض لم نسكت عنه، بل أخذنا فى رده عقب توجيهه مباشرة، فقلنا: لعل أولئك إذا سئلوا عن سر هذا الذى يبدو نقصًا فى أنظمة الحكم وإيهامًا فى قواعده قد يلتمسون للجواب إحدى تلك الخطط.

ثم ذهبنا بعد ذلك نستعرض تلك الخطط واحدة بعد واحدة، ونناقشها خطة بعد خطة، واستغرق البحث فى ذلك أكبر أجزاء الكتاب، ولم يترك ذلك البحث إلا بعد أن انتهينا إلى مذهب فى الجواب ارتضيناه لأنفسنا، وأعتقدنا أنه يدفع ذلك الاعتراض، وعندئذ ختمنا بحثنا بهذه الكلمات: لعلك الآن قد اهتديت إلى ما كنت تسأل عنه قبلًا من خلو العصر النبوى من مظاهر الحكم وأغراض الدولة، وكيف لم يكن هناك ترتيب حكومى، ولم يكن ثمة ولاة ولا قضاة ولا ديوان، ولعل ظلام تلك الحيرة التى صادفتك قد استحالت نورًا وصارت النار عليك بردًا وسلامًا.

ذلك صريح فى أننا لا نقول بأن نظام الحكم فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم كان موضع غموض أو إبهام أو اضطراب أو نقص موجبًا للحيرة.

ومما تحسن ملاحظته فى هذا المقام أننا ذكرنا ذلك القول للاعتراض عليه، فقد ذكرنا فى سياق الجواب عنه طريقتين لبيان أن الحكومة كانت تشتمل فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم على كل ما يلزم للدولة من عمال وأعمال، وأنظمة مضبوطة، وقواعد محدودة، وسنن مفصلة تفصيلًا لا مجال بعده لجديد، ولا زيادة لمستزيد، وأنه لا شىء يمنعنا من أن نعتقد أن نظام الدولة زمن النبى صلى الله عليه وسلم كان متينًا ومحكمًا، وكان مشتملًا على جميع أوجه الكمال التى تلزم لدولة يديرها رسول من الله، يؤيده الوحى وتؤازره ملائكة الله.

رابعًا: مهمة النبى صلى الله عليه وسلم كانت بلاغًا للشريعة مجردًا عن الحكم والتنفيذ.

فقد قررنا بصراحة لا مواربة فيها أن سلطان النبى صلى الله عليه وسلم بمقتضى رسالته كان سلطانًا عامًا، وأمره فى المسلمين مطاعًا، وحكمه شاملًا، فلا شىء مما تمتد إليه يد الحكم إلا وقد شمله سلطان النبى صلى الله عليه وسلم، ولا نوع مما يتصور من الرياسة والسلطان، إلا وهو داخل تحت ولاية النبى صلى الله عليه وسلم.

وقررنا بصراحة لا مواربة فيها أن مقام الرسالة يقتضى لصاحبه سلطانًا أوسع مما يكون بين الحاكم والمحكومين، بل أوسع مما يكون بين الأب وأبنائه، قد يتناول الرسول من سياسة الأمة مثل ما يتناول الملوك، ولكن الرسول وحده وظيفة لا شريك له فيها، له رعاية الظاهر والباطن وتدبير أمور الجسم والروح، وعلاقاتنا الأرضية والسماوية له سياسة الدنيا والآخرة.

الحكومة الإسلامية كانت تقوم بالقوة وهو ما يتضح فى قصة مبايعة يزيد لولاية العهد بعد معاوية

وقلنا من كان يريد أن يسمى تلك الوحدة الدينية دولة، ويدعو سلطان النبى صلى الله عليه وسلم ذلك السلطان النبوى المطلق، ملكًا وخلافة، والنبى ملكًا أو خليفة أو سلطانًا، فهو فى حل من أن يفعل، فإن هى إلا أسماء لا ينبغى الوقوف عندها.

وقد بينا أن الرسول يستولى على كل ذلك السلطان لا عن طريق القوة المادية إخضاع الجسم، كما هو شأن الملوك والحكام، ولكن عن طريق الإيمان به إيمانًا قلبيًا والخضوع له خضوعًا روحيًا صادقًا، والتسليم له فى كل شأن من شئون الحياة، وأمور الدنيا والآخرة.

معنى قولنا ولاية الرسول على قومه ولاية روحية منشؤها إيمان القلب وخضوعه خضوعًا صادقًا تامًا يتبعه خضوع الجسم

فذلك معنى قولنا: ولاية الرسول على قومه ولاية روحية منشؤها إيمان القلب وخضوعه خضوعًا صادقًا تامًا يتبعه خضوع الجسم، وولاية الحكام ولاية مادية تعتمد على إخضاع الجسم من غير أن يكون لها بالقلوب اتصال.

لعله لا يوحد فى الدينا قديمها وحديثها، وماضيها ومستقبلها، نوع من الحكم والتنفيذ أقوى من ذلك الذى اعترفنا به للنبى، وقلنا إنه ثبت له بمتقضى أنه رسول الله، وذلك صريح فى أن مهمة الرسالة، وإن شئت فقل: إن مهمة البلاغ عن الله للناس تستلزم لصاحبها سلطانًا أوسع مما يكون بين الحاكمين والمحكومين، بل أوسع مما يكون بين الأب وأبنائه، قد يتناول الرسول من سياسة الأمة، مثل ما يتناول الملوك، ولكن للرسول وحده وظيفة لا شريك له فيها، من وظيفته أيضًا أن يتصل بالأرواح التى فى الأجساد، له عمل ظاهر فى سياسة العامة، وله أيضًا عمل خفى فى تدبير الصلة التى تجمع بين الشريك والشريك، والحليف والحليف، والولى وعبده، والوالد وولده، وفى تدبير تلك الروابط التى لا يطلع عليها إلا الحليل وحليلته، له رعاية الظاهر والباطن، وتدبير أمور الجسم والروح، وعلاقاتنا الأرضية والسماوية، له سياسة الدنيا والآخرة.

من يكون هذا قوله الصريح، ورأيه الواضح، لا يكون من المعقول أن يتهم بأن يقول إن مهمة النبى كانت بلاغًا مجردًا عن الحكم والتنفيذ.

لم ينعقد بين المسلمين صحابة أو غيرهم إجماع على وجوب نصب الإمام بالمعنى الذى اصطلح الفقهاء على تسميته بالخليفة

فأما إذا أريد بالحكم والتنفيذ معنى آخر غير ذلك، إذا أريد بهما تلك السلطة السياسية المدنية، التى هى فى رأينا من خصائص الملك ومظاهر الحكومات السياسية، فلا شك عندنا أن النبى لم يكن ملكًا بذلك المعنى، وأن مهمته كانت مجردة عن الحكم والتنفيذ على ذلك الوجه.

خامسًا: إنكار إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام، وعلى أنه لا بد للأمة ممن يقوم بأمرها فى الدين والدنيا.

فنحن نرى أنه لم ينعقد بين المسلمين صحابة أو غيرهم إجماع على وجوب نصب الإمام، بالمعنى الذى اصطلح الفقهاء على تسميته بالخليفة، ونحن نعتقد أننا فى ذلك نقف فى صف جماعة غير قليلة من أهل القبلة، ومن سلف هذه الأمة وعلمائها الصالحين، الذين لا يمكن الطعن فى دينهم ولا فى علمهم.

وليس صحيحًا أننا ننكر إجماع الصحابة على أنه لا بد للأمة ممن يقوم بأمرها فى الدين والدنيا، بل الذى قررناه أنه لا بد لأمة منظمة مهما كان معتقدها ومهما كان جنسها ولونها ولسانها، من حكومة تباشر شئونها، وتقوم بضبط الأمر فيها، وأن الناس لا يصلحون فوضى لا سراة لهم، ولعل أبا بكر رضى الله عنه إنما كان يشير إلى ذلك الرأى، حين قال فى خطبته: لا بد لهذا الدين ممن يقوم به، ولعل الكتاب الكريم ينحو ذلك المنحى أحيانًا.

وقلنا: يمكن حينئذ أن يقال بحق إن المسلمين إذا اعتبرناهم جماعة منفصلين وحدهم كانوا كغيرهم من أمم العالم كله، محتاجين إلى حكومة تضبط أمورهم، وترعى شئونهم، إن يكن الفقهاء أرادوا بالإمامة أو الخلافة ذلك المعنى الذى يريده علماء السياسة بالحكومة كان صحيحًا ما يقولون من أن إقامة الشعائر الدينية وصلاة الرعية يتوقفان على الخلافة بمعنى الحكومة فى أى صورة كانت الحكومة، أما إذا أرادوا بالخلافة ذلك النوع الخاص من الحكم الذى يعرفون، فدليلهم أقصر من دعواهم وحجتهم غير ناهضة.

سادسًا: إنكار أن القضاء وظيفة شرعية.

ونحن قررنا أنه لا شك فى أن المنازعات وفضها، كان موجودًا فى زمن النبى، كما كان موجودًا عند العرب وغيرهم قبل أن يجىء الإسلام، وقد رفعت إلى النبى صلى الله عليه وسلم خصومات فقضى فيها، وقال: إنكم تختصمون إلى، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت إليه بحق أخيه شيئًا بقوله، فأنا أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها.

وفى التاريخ الصحيح شىء من قضائه عليه السلام فيما كان يرفع إليه، فأما جعل القضاء وظيفة معينة من وظائف الحكم ومراكز الدولة، واتخاذه مقامًا ذا أنظمة معينة وأساليب خاصة، فذلك هو الذى نعتقد، كما قررنا أنه من الخطط السياسية الصرفة لا شأن للدين بها، فهو لم يعرفها، ولم ينكرها، ولا أمر بها، ولا نهى عنها، وإنما تركها لنا لنرجع فيها إلى أحكام العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة.

والذين ذهبوا إلى أن القضاء وظيفة شرعية قالوا إن القضاء خطة مختصة بالخلافة ومتفرعة عنها وداخلة فيها، وقالوا إن نصب القاضى من ضرورات نصب الإمام فكان فرضًا.

فالقضاء عندهم يستمد حكمه من حكم الخلافة أو الإمامة العظمى، فمن أنكر الخلافة أنكر القضاء، وقد عرفت ما توارد على الخلافة من إنكار، فذلك الإنكار كله ينصب حتمًا على القضاء أيضًا، ويزيد القضاء على الخلافة، لما نقله بعضهم من أن الإمام أحمد أظهر فى رواياته يرى أنه ليس من فروض الكفايات، ولا يجب على من تعين له الدخول فيه، وإن لم يوجد غيره.

سابعًا: حكومة أبى بكر والخلفاء الراشدين من بعده كانت لا دينية.

والذى قررناه أن زعامة النبى كانت زعامة دينية، وأردنا لكونها دينية أنها جاءته عن طريق الرسالة، لذلك قلنا عقب دينية ما نصه: جاءت عن طريق الرسالة لا غير، فذلك صريح فى أن الزعامة الدينية معناها الزعامة التى تستند إلى الرسالة والوحى، وتقابل الزعامة الدينية، بهذا المعنى الزعامة اللا دينية، فهى التى لا تستند إلى وحى ولا إلى رسالة.

كذلك قلنا: طبيعى ومعقول إلى درجة البداهة ألا توجد بعد النبى زعامة دينية، وأما الذى يمكن أن يتصور وجوده بعد ذلك فإنما هو نوع من الزعامة جديد ليس متصلًا بالرسالة ولا قائمًا على الدين، هو إذن نوع لا دينى، وإذا كانت الزعامة لا دينية فهى ليست أقل ولا أكثر من الزعامة المدنية أو السياسية، زعامة الحكومة والسلطان، لا زعامة الدين، فأما إن أريد بكلمة لا دينية معنى آخر غير ما هو واضح فى الكتاب، فذلك لا شأن لنا به.

وختم على عبدالرزاق دفاعه بقوله: إن كان بقى شىء آخر غير ما ذكر يمكن أن يشتبه فى شأنه من أمر هذا الكتاب ونصوصه، فإنا لنرجو إذا نحن سئلنا عنه أن نستطيع بيانه، حتى لا يبقى وجه للظن بأن فى ذلك الكتاب شيئًا يخالف الدين أو نصوص القرآن الكريم، أو ما صح من سنة النبى عليه السلام، أو ثبت انعقاد الإجماع عليه، ونعوذ بالله من كل قول أو اعتقاد أو عمل يكون مخالفًا للدين أو لإجماع المسلمين، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كان على عبدالرازق يعرف ما الذى يراد له وبه، ولذلك سارع إلى الحديث فى الصحف ليدفع عن نفسه التهمة الجائرة.

فى اليوم التالى مباشرة جلس إلى محرر جريدة «البورص إجبسين» وأدلى له بحوار مطول نشر تحت عنوان «الشيخ عبدالرازق مصلح الإسلام الجديد متمسك بآرائه معتزم إذاعتها».

فى حواره قال عبدالرازق: إن الخلافة ليست نظامًا دينيًا، والقرآن كما قلت فى كتابى لم يأمر بها ولم يشر إليها، وقد قلت أيضًا إن الدين الإسلامى برىء من نظام الخلافة، برىء بالأخص من الأدواء التى عصفت به وعملت كثيرًا على تأخير المسلمين فى سيرهم نحو التقدم، سواء من الوجهة الفكرية أو العلمية أو الاجتماعية أو التشريعية، لقد شلت الخلافة كل تطور فى شكل الحكومة عند المسلمين نحو النظم الحرة خصوصًا بسبب العسف الذى أنزله بعض الخلفاء بتقدم العلوم السياسية والاجتماعية، فإنهم قد صاغوها فى خير قالب يتفق مع مصالحهم.

سأل محرر «البورص إجبسين» على عن رأيه فى الحكم الذى صدر ضده.

فقال: إنه باطل، مخالف للدستور، لأن الدستور قد كفل حرية الرأى لكل مصرى، ولا توجد ثمة سابقة له، وهو مؤسس على قانون صدر فى أيام الخديو عباس، عقب الإضراب الذى حدث فى الأزهر سنة ١٩٠٩، لكنه لم يطبق قط قبل اليوم.

ويعود المحرر ليسأل عليًا: وهل يخرجك الحكم من زمرة الإسلام؟

فيرد على بغضب وحدة: كلا على الإطلاق، لقد أخرجنى الحكم من هيئة علماء الأزهر، وهى هيئة علمية أكثر منها دينية، ولم ينشئها الدين الإسلامى، ولكن أنشأها مشرع مدنى لم تكن له أى صفة دينية ولأغراض إدارية، وعلى هذا فإنى لن أكون فى حسن الإسلام والاخلاص للإسلام أقل من أولئك العلماء الذين قضوا بإخراجى.

لم يكن ما فعله الأزهر لا لوجه لله ولا لوجه الدين، ولكنه كان بحثًا عن رضا الملك فؤاد وحده.

فبعد المحاكمة بأقل من شهر صدر لشيخ الأزهر محمد الخضر حسين كتاب عنوانه «نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم»، أهداه إلى خزانة حضرة صاحب الجلالة فؤاد الأول ملك مصر المعظم.

يقول الخضر: تلقيت علوم الشريعة الإسلامية عن أساتيذ لهم غوص فى أسرار التشريع، فعرفت أن فى كل حلقة من سلسلة حياة محمد صلى الله عليه وسلم معجزة، فإن أساليب دعوته وحكمة شريعته لا تربطها بالأمية إلا يد فوق يد الطبيعة البشرية.

ويضيف الخضر وكان من أصل تونسى: رأيت وأنا بتونس أن القيام بحق الإسلام يستدعى مجالًا واسعًا، وسماء صافية فهاجرت منها والعيش رغيد، والأمة فى إقبال، والإخوان فى مصافاة، وأنزلت رحلى بدمشق، فمدت لنا الأيام من الأمل طرفًا، فإذا رحى الحرب العامة تدور، حامل رايتها ينجد ويغور، وبعد أن وضعت الحرب أوزارها، وأخذت البلاد العربية والتركية هيئة غير هيئتها، هبطت مصر على ضفاف وادى النيل علمًا زاخرًا، وأدبًا جمًا، فلم ألبث قليلًا حتى شهدت من حضرة صاحب الجلالة ملك مصر المعظم غيرة على دين الحق، وعناية برفع شأن المعاهد العلمية الإسلامية، فقلت: إن فى هذه الغيرة والعناية لحماية للدين الحنيف من نزعة ترمى حوله بشرر الكيد والأذى.

ويصل الخضر حسين إلى هدفه، يوجه كلامه للملك فؤاد.

ظل على عبدالرازق على وضعه بعيدًا عن كل منصب وأى وظيفة حتى أصبح شقيقه الشيخ مصطفى عبدالرازق شيخًا للأزهر

يقول: تلك المزية التى أصبح بها صاحب الجلالة واسطة عقد ملوك الأمم الشرقية قد أخذت فى نفسى مأخذ الإكبار والإجلال، ودعتنى إلى أن أقدم إلى خزانته الملكية مؤلفًا قمت فيه ببعض حقوق إسلامية وعلمية، وهو «نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم»، ورجائى أن يتفضل عليه بالقبول، والله يحرس ملكه المجيد، ويثبت دولته على دعائم العز والتأييد.

والتوقيع.. المخلص فى الطاعة محمد الخضر حسين.

ظل على عبدالرازق على وضعه بعيدًا عن كل منصب وأى وظيفة حتى أصبح شقيقه الشيخ مصطفى عبدالرازق شيخًا للأزهر، فأعاده مرة أخرى إلى زمرة العلماء، وفى ٢٨ ديسمبر من العام ١٩٤٨ أصبح وزيرًا للأوقاف فى حكومة إبراهيم عبدالهادى باشا، واستمر حتى ٢٥ يوليو ١٩٤٩، وأصبح كذلك عضوًا فى مجلس النواب، وعضوًا بمجمع اللغة العربية.

توفى على عبدالرازق فى العام ١٩٦٦.

ولأن الضربة التى وجهها للخلافة الإسلامية كانت عنيفة، فقد حاول أنصار الدولة الإسلامية الشوشرة عليه، بالادعاء أنه تراجع عن كل أفكاره.

فى تقديمه لكتاب الخضر حسين «نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم» قال محمد عمارة: وإذا كان من أبناء المرحوم الشيخ على عبدالرازق من يؤكد أن أباهم قد عدل أواخر أيامه عن تصوره عن الخلافة الإسلامية، وتراجع عن دعواه، فرفض إعادة طبع كتابه، وهم بكتابة نقد ذاتى للأفكار المحورية التى تضمنها كتابه، لكن الأجل وافاه قبل أن يتمه.

الواقع أن على عبدالرازق لم يتراجع، ولم يتب، ولم يكتب شيئًا مناقضًا لما جاء فى كتابه وهو ما يهمنا، فقد صمد حتى مات، ولا أعتقد أن على عبدالرازق فكر مجرد تفكير فى أن ينقض كتابه، لكن هذا كان حلمًا من أحلام قبيلة الرجعيين.

وهو ما يعترف به محمد عمارة الذى قال: إذا كان هذا هو أمر الشيخ ورجوعه عن العلمانية، فإن كتابه الذى ادعى علمنة الإسلام لا يزال شهيرًا، يحمل سحرًا خاصًا لدى قطاع مؤثر من المفكرين والمثقفين والقراء على امتداد وطن العروبة وعالم الإسلام.

لأجل هذا السحر ظل على عبدالرازق باقيًا.

وظل كتابه « الإسلام وأصول الحكم» مؤثرًا.

وهذا ما يهمنا من كبيرنا الذى اخترق الحجب ودفع ثمن جرأته وشجاعته واقتحامه.

كتب كانت معى

«الإسلام وأصول الحكم».. على عبدالرازق

«أيام لها تاريخ».. أحمد بهاء الدين

«نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم».. محمد الخضر حسين

«الإسلام وأصول الحكم.. شهادت ووثائق».. محمد عمارة

«الإسلام والتجديد فى مصر».. تشارلز آدامس

«ظلام من الغرب».. محمد الغزالى

مجلة الهلال.. عدد نوفمبر ١٩٢٨