المتهمة 36.. تحولات لطيفة الز يات الدرامية

- عرفت لطيفة المجد من أوسع أبوابه فى منتصف عقد الأربعينيات عندما كانت أشهر ثائرة فى الحركة الوطنية

- لطيفة الزيات حياة عامرة ولكن تحولاتها أكثر كثافة من كل ما ورد فى مذكراتها

«.. وما زالت صورة بيتنا القديم محفورة فى ذاكرتى، ورائحة قدمه العطنة تملأ كيانى رغم انقضاء فترة طويلة على إزالته، ولا غرابة فى ذلك، فقد ولدت فيه فى 8 أغسطس 1923، وقضيت فيه السنوات الست الأولى من عمرى، وعدت إليه كل صيف من مدينة أو أخرى حيث تنقل أبى بحكم وظيفته فى مجالس البلديات من دمياط إلى المنصورة إلى أسيوط إلى أن مات وأنا فى الثانية عشرة من عمرى..»، هكذا تستعيد الكاتبة والناقدة والمناضلة وأستاذة الأدب الإنجليزى الدكتورة لطيفة الزيات بعضًا من سيرتها الأولى فى مسقط رأسها، قبل أن تأخذها الحياة والمقادير من بلد إلى بلد، ومن بيت إلى بيت، ومن قدر إلى قدر آخر.

لم تكن تلك الطفلة الصغيرة، التى خرجت من البيت القديم والحميم والدافئ، كما تصفه فيما بعد، وتعتبره أجمل البيوت التى احتضنتها على الإطلاق، تعلم- كأى طفلة- ماذا تخفيه الأزمنة القادمة من أمجاد عظيمة انتشت لها روحها كثيرًا، وانتكاسات أعظم أحزنت تلك الروح نفسها، وهدمت بعض جدرانها المتينة كذلك، ويظل هذا البيت القديم الحنون بكل ما ينطوى عليه هو الملجأ الدائم الذى تقضى فيه الفتاة عطلتها الصيفية حتى عام التخرج فى ١٩٤٦، وظلت الطفلة، التى أصبحت مناضلة شرسة وقوية ومرموقة فى كلية الآداب، تعود للبيت بعد التخرج عامًا بعد عام، وبعد وفاة الأب فى ذات عام التخرج، وكان ذلك البيت الكبير الآسر هو الذى يحتضنها ويربت على جسدها المثخن بالسجون، فبعد خروجها من سجن الحضرة فى الإسكندرية عام ١٩٤٩، والحكم عليها بحكم مع إيقاف التنفيذ، لم تجد سوى البيت القديم لتستمد منه الدفء والحنان المفقود.

لم تكن تلك هى المرة الأولى التى جرّبت فيها الفتاة الجامعية العنيدة دخولها السجن والهروب والتمرد والاحتجاج والخطابة وسط حركة وطنية ديمقراطية عارمة، وفى محيط كوكبة من كتّاب وباحثين ومفكرين كان قد امتلأ بهم سجن الأجانب فى مصر، ففى ١٠ يونيو عام ١٩٤٦ تقدم القسم المخصوص بإدارة عموم الأمن العام بوزارة الداخلية- كما جاء فى كتاب محاكمة الشيوعيين المصريين للمحامى عادل أمين- إلى النائب العام لدى المحاكم الوطنية بخمسة بلاغات ومعها كشوف بأسماء أشخاص تتضمن أنه قد تبين للبوليس من تحريات قام بها، وموثوق فى صحتها، أن أولئك الأشخاص الواردة أسماؤهم بتلك الكشوف يقومون بحركات وأعمال ترمى إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية، والنظم للهيئة الاجتماعية، وطلبت الإذن بتفتيش منازلهم وأماكن عملهم لضبط ما يوجد بها مما له صلة بهذه الجرائم، وقد ضمت تلك الكشوف من الأسماء ما يجعلنا نقدر تلك الفتاة التى تبدو أنها أصغر الأسماء عمرًا، فقد كان فى الكشوف أسماء من طراز المفكر والناقد الأدبى الكبير دكتور محمد عبدالحميد مندور، الشهير بمحمد مندور، والمفكر سلامة موسى، وكذلك جاء اسم الكاتب الصحفى الكبير محمد زكى عبدالقادر، الذى كان رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام، وجاء اسم «الآنسة لطيفة عبدالسلام الزيات، طالبة بكلية الآداب، ومن متزعمات اللجنة التنفيذية للطلبة»، فى القائمة رقم ٣٦، من بين ٦٩ متهمًا، ورافقتها فى تلك «الحبسة» مجموعة فتيات أخريات مثل: إنجى أفلاطون، وثريا أدهم، وفاطمة زكى، وحكمت الغزالى، وسعاد كامل، وكان معها من الشباب الفاعل فى الحركة الوطنية آنذاك: أنور عبدالملك، ونعمان عاشور، ومحمد خليل قاسم، وزكى مراد، وشهدى عطية الشافعى، ورمسيس يونان، وأنور كامل وغيرهم، ولا أعرف لماذا أورد إبراهيم فتحى فى كتابه عن «هنرى كورييل» بأن تلك القضية التى أطلق عليها قضية الشيوعية الكبرى لم يتجاوز عدد الشيوعيين فيها خمسة أفراد، ولكننا نرى أن قرار الاتهام يورد أكثر من نصفه من الشيوعيين، وكما أسلفنا، فإنهم بلغوا تسعة وستين متهمًا، وقد جاء فى بعض ما يخصها قائلًا: «لطيفة عبدالسلام الزيات، طالبة بكلية الآداب، وعضوة اللجنة التنفيذية للطلبة وللعمال، وهؤلاء جميعًا يعتنقون المبادئ الشيوعية، وملمون بالأبحاث الخاصة بها إلمامًا تامًا، وقد حصلنا بصفة سرية على ملخص المحاضرات التى ألقيت فى اجتماعات الدار المذكورة- دار الأبحاث العلمية- منذ ٢٧ نوفمبر ١٩٤٥ حتى الآن، ومرفق طيه ٤٧ نسخة من التقارير التى أبلغناها لإدارة الأمن العام بهذا الشأن، وسبق أن تولى حضرة صاحب العزة إبراهيم بك نورالدين، وكيل نيابة مصر، تفتيش دار هذه الجماعة يوم ٢٠ ديسمبر ١٩٤٥ وضبط بها بعض المطبوعات».

هذه لمحة سريعة عن معاناة لطيفة فى تلك الفترة، ولكن لماذا تتذكر هذا البيت الذى نشأت فيه لطيفة الزيات بهذا الاحتفال؟، ذلك لأن لطيفة نفسها احتفلت به على أكمل وجه، واعتبرته المحطة الأولى التى انطلق منها قطار السعادة الذى ينتقل بها من بلد إلى بلد، وظل المأوى والسند والحياة والذكريات والأب والأم والجد الذى بنى، والجدة التى كانت بمثابة شهرزاد الحكاءة، ومصدر السرد الأولى، والتى نهلت منها الطفلة خيط الحكايات السحرى الذى تجلّى فى قصص وروايات فيما بعد، والأشقاء الذين ظلوا معها وبجوارها فى العمر المديد، وكذلك كان بيت الحب الأول، والذى شهد دقات القلب الأولى البريئة والطازجة.

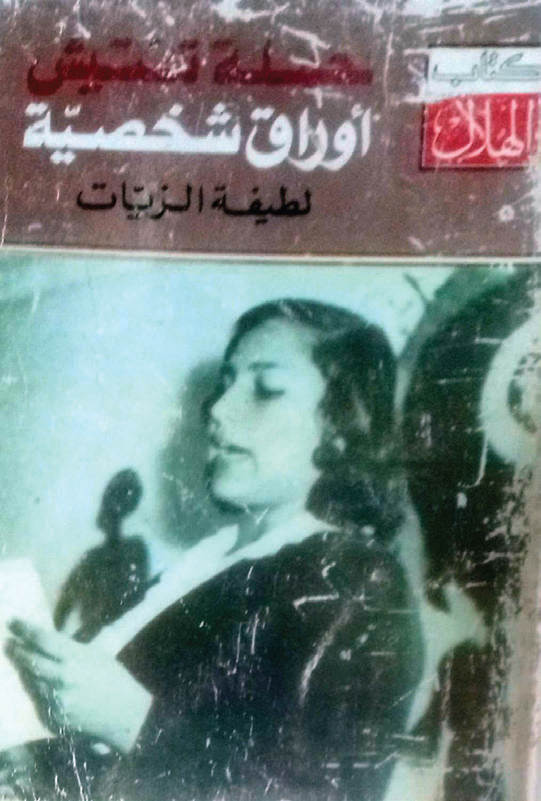

ومن المؤكد أن لطيفة اتخذت من ذلك البيت مركزًا للحكايا التى أطلقتها فى كتابها الممتع: «حملة تفتيش.. أوراق شخصية»، وراحت طوال حكيها لقصص عديدة فى الكتاب تتذكر كافة البيوت التى سكنتها، ومنها الحكايات الدافئة والحميمة، ومنها غير ذلك، رغم ما يبدو عليها العكس، سنجد تكرار كلمة البيت فى الكتاب من أكثر المفردات المستخدمة، للدرجة التى توحى للقارئ بأن كاتبة هذه الذكريات تقلّبت فى نعيم الحياة وجحيمها- على حد سواء- عبر البيوت بشكل أساسى.

عرفت لطيفة المجد من أوسع أبوابه فى منتصف عقد الأربعينيات، عندما كانت أشهر ثائرة فى الحركة الوطنية الديمقراطية، وشاركت فى انتخابات اتحاد الطلبة، ونجحت بامتياز، ونالت ثقة الطلاب جميعًا، ولم تكن غاية هذه الانتخابات مجرد تبوؤ عضوية الاتحاد أو رئاسته، بل كانت تطرح برنامجًا اجتماعيًا وسياسيًا لكى يتبناه الاتحاد، كما أنها اختيرت لكى تكون عضوًا فى اللجنة الوطنية العليا للطلبة والعمال، تلك اللجنة التى قادت نضال الحركة الوطنية بصلابة فى ذلك الوقت، وطرحت برنامجًا ظلّت بنوده تراود الساسة والقادة والحركة الوطنية الناهضة عبر السنوات التى تلت عام ١٩٤٦ حتى ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، وكانت لطيفة الزيات أشهر خطيبة فى حرم الجامعة، وكانت تخطب ضد الملك والإنجليز والإخوان المسلمين والديكتاتور إسماعيل صدقى رئيس الوزراء، وكانت تقود المظاهرات دون أى تردد، ودون أى ارتباك، تقول فى مذكراتها: «.. بحر من الشباب يتماوج على كوبرى عباس ١٩٤٦، والشابة التى وجدت الملاذ فى الكل، قطرة من البحر، الفرح الشرس هى والقوة العارمة الفاعلة، والأنا هى الأنا، والمعنى لأننا نحن بحر من الشباب يتناغم على كوبرى عباس، هديره يخلخل أوتاد استعمار قديم واستعمار جديد يتربص، وأنظمة عميلة، رجال البوليس يتبعون المظاهرة بهراواتهم الثقيلة..».

وينفتح الكوبرى، فيغرق من يغرق، وينجو من ينجو، ولكن قوس المظاهرات لا يظل فى القاهرة فقط، بل ينفتح فى الإسكندرية وكفر الدوار والمحلة الكبرى، وينتشر كالنار فى الهشيم كما يقولون، وتصبح جامعة فؤاد الأول، التى شهدت هتافات آلاف الطلاب، مركزًا للتمرد والاحتجاج والثورة، وتكون لطيفة الزيات هى البطلة بجدارة فى هذا المشهد المهيب الذى عمّ البلاد من أقصاها إلى أقصاها فى عام ثورة ١٩٤٦ المغبونة والمهدورة، ولا تتوقف البطلة عن الهتاف بأشكال أخرى، تارة تقول: «وعلى شط النيل تجلس الفتاة التى وجدت الملاذ فى الكل تستر العرى، عريها، عريهم، عرينا، تجلس ليلًا وصبحًا وضحى حتى ينتهى الغواصون من مهمة انتشال الجثث، جثة بعد جثة، تتسابق يداها وأيدى الآخرين، الكثير من الأيدى والجثث ترتفع كأعلام عالية على أيدى العاشقين، وشجرة العشق حية لا تموت ولا النحن التى هى أنا والنحن».

هنا تتوحد لطيفة الزيات الشابة اليافعة مع الكل، تصير الأنا نحن، ويصبح النحن الأنا، أى بصيغة أخرى يصير الكل فى واحد، والواحد فى الكل، وتصبح هى نفسها الانعكاس الجدلى للمجموع، والمجموع يصبح الانعكاس المباشر للأنا، والمقاومة هى القاسم المشترك لهذا البحر الهادر ضد السلطات الثلاث السياسية المعروفة آنذاك «القصر والاحتلال وكبار المُلاك»، هذا الثالوث البشع الذى كان يخيّم على صدر البلاد فى تلك الفترة، ووجدت الفتاة نفسها تقاوم ذلك القبح المتمثل فى تلك السلطات، ولكن هناك سلطة رابعة، لم تكن مدركة بشكل واضح، ولم يكن مصرحًا بها، وهى السلطة الاجتماعية التى كانت تمنع الفتيات من المشاركة فى مثل هذه الظواهر، رغم النداءات المتكررة بعد ثورة ١٩١٩ بمشاركة المرأة فى الأنشطة السياسية، كانت لطيفة هى التمثيل العملى والأقصى لهذه المشاركة المأمولة، لم تكن مشاركة فقط، بل كانت قائدة وثائرة وبطلة لا يشق لها غبار.

إذن ماذا حدث بعد ذلك؟، بعد أن تزوجت رفيقها الطالب بكلية العلوم أحمد شكرى سالم، والمغبون هو أيضًا، ولم يتحر أحد سيرته النضالية والعلمية، حتى هى لطيفة نفسها لم تذكره بالاسم، رغم أنها أبدت احترامها البالغ له، وكانت قد تنقلت معه من بيت إلى بيت، ومن غرف مظلمة لغرف أخرى، ولا تنيرها سوى قلوب الرفاق، والحماس الوطنى، غرف فقيرة جدًا، ولا أمان فيها سوى الحب المتبادل بينها وبين زوجها الهارب من أعين البوليس السياسى، ومن هراوات الطغاة، ومن أعين العسس المنتشرين فى المدينة، وكما أثنت لطيفة على بيت الطفولة، أثنت على تلك الغرف التى حملت أجمل ذكريات لها، ذكريات ظلّت تحمى روحها من الخراب، رغم ما تعرضت له فيما بعد من اغتيال شبه كامل، ولقد كانت تلك الذكريات ملهمة لروايتها «صاحب البيت».

ولكن ماذا حدث لكى تتحول الفتاة الثائرة من حال إلى حال؟، حدث أن تم القبض على الزوج والرفيق، وتعتقله السلطات، وتجد لطيفة نفسها شبه وحيدة، وتفترسها الأهواء والهواجس والرغبات، وتصطدم بإلحاحات الروح والجسد دفعة واحدة، وتطلب من رفيقها المعتقل أن يقدم استكتابًا للملك ليخرج حرًا، ولكى يكملا مسيرتهما، وبالفعل يقدّم شكرى سالم أكثر من استكتاب للسلطات، يتعهد فيها بألا يعمل فى السياسة مرة أخرى، ولكن ترفض السلطات تلك الاستكتابات التى وصلت إلى ستة استكتابات، ولا يفرج عنه إلا بعد قيام ثورة يوليو، ولكن لطيفة، الفتاة الثائرة، تنفصل عنه بشكل درامى، لتتزوج النقيض الكامل له، أستاذها الدكتور رشاد رشدى، الذى سيوفر لها أجمل البنايات، ولكن تلك البنايات لا توفر الأمان والحب والدفء الذى افتقدته طيلة ثلاثة عشر عامًا، من العام الذى ارتبطت فيه به ١٩٥٢ حتى العام ١٩٦٥، كما تعترف بشجاعة نادرة فى مذكراتها.

سيقول البعض إن واقعة الاستكتاب هذه ليست موثقة، وليس منصوصًا عليها فى مراجع مكتوبة أو مدوّنة، ولكننى أنقلها كما رواها بعض رفاق محبين لها بشكل متواتر ومتعاطف مع لطيفة، وظلّت هذه القصة من القصص المسكوت عنها فى حياتها، وربما تكون قيلت عبر لطيفة نفسها بشكل أدبى أو فنى، وهى الحكاية الأصدق، وعلى القارئ أن يصدقنى أو لا يصدقنى، ويعتبرها واحدة من ترّهات مؤرخ، ولكن لطيفة تسرد كثيرًا من الذكريات حول هذه القصة، ومن خلال التداعيات سنفهم أن كارثة ما قد حلّت بالفتاة، وظلّت هذه الكارثة تدق أبواب الروح، وما لم تعلنه لطيفة فى مذكراتها أن اشتداد الأزمة وتفاقم الكارثة قد أتى مع زواج رشاد رشدى عام ١٩٦٢، وهنا أفتح قوسًا كبيرًا لما كتبه فاروق عبدالقادر فى كتابه «من أوراق الرفض والقبول»، فى مقاله «تجليّات رشاد رشدى وعودة ذى الوجه القبيح»، وسوف أنقل فقرته الطويلة التى يقول فيها: «وأعترف أننى أجد شيئًا من الحرج فى الوقوف عند ما كتبته أرملة رشاد رشدى- هى ثالث زوجاته على وجه اليقين- ذلك أننى ما زلت أجد معنى لشاعرنا القديم (واعفّ عما فى سراويلها)، ولكن: لا بد مما ليس به بد، فلقد تكون السيدة ثريا أحمد حسن حرّة فى أن تغيّر اسمها إلى ثريا رشدى، وأن تصدق أو تكذّب حفنة أكاذيب ترويها عن حياة رشاد رشدى الخاصة، وأن تدافع- مقتنعة أو غير مقتنعة- عن سريّة زواجها، والسبب الحقيقى الذى لم تذكره أبدًا هو أنه كان متزوجًا آنذاك- ١٩٦٢- بالدكتورة لطيفة الزيات..».

وهنا أغلق القوس، فقط أردت أن أقول إن لطيفة الزيات لم تهجر العزّ الذى وفره أستاذها رشاد رشدى مجانًا، بل كان هو ذاته، والذى أهداها مسرحيته «لعبة الحب»، ارتبط بواحدة أخرى، وصارت بديلًا كاملًا لها، وهى التى أعطته شبابها وتاريخها واسمها، وأكثر من ذلك أهدته روايتها «الباب المفتوح» عام ١٩٦٠، إلى أستاذى الدكتور رشاد رشدى، وكان من الممكن أن تسير الحياة هادئة تمامًا، أو شبه هادئة، ولكن الذى لم تذكره لطيفة، وسيظل ناقصًا فى مذكراتها البديعة، هو دخول البديل القاتل لها ولزواجها ولحياتها بشكل كامل، بعد أن سألها أستاذ عقب الطلاق، فأجابت: ولماذا تزوجتيه أصلًا؟ فأجابت بشجاعة ووضوح: «كان أول رجل يوقظ الأنثى فىّ».

شجاعة نادرة، ولكنها ناقصة، وهذا النقص لم يكتمل إلا بإبداعها القليل والمكثف الذى أتى فيما بعد، واستدعت فيه كل أشكال ومضامين حياتها، لم تملك لطيفة كل الشجاعة لكى تقدم تقريرًا عن تفاصيل ما عاشته، وهذا ليس مطلوبًا على غرار تقارير البوليس، ولكنه ظهر فى إبداعاتها التى أتت فيما بعد، إبداعاتها التى ظلّت تقترب رويدًا رويدًا من الحياة الأولى، فجاءت رواية «صاحب البيت» من أبدع ما كتبته، واستدعت الفترة التى عاشتها فى أعوام ما قبل ثورة يوليو الحالة التى كانت لطيفة مطارة ومطلوبة بقوة من البوليس السياسى، وهنا كتبت أجمل أغنية، وليست مرثية لتلك الفترة التى كانت تناضل فيها من أجل مستقبل مشرق، وكانت الأنا فى الكل، والكل فى الأنا، قبل أن تصير الأنا هى الأنا وفقط، وتبحث عن الخلاص الخاص فى أحضان رجل لا يخلص لها، وفى بيت لا يحمل أى دفء، جاءت رواية «صاحب البيت» بما يشبه الاعتذار عن فعل كارثى ألمّ بالبطلة فى وقت ما، فكسر الروح والنفس وكل أقواس النضال التى كانت مرفوعة عاليًا، ومشرعة فى ظل سلطات عاتية، كارثة ظلّت شبحًا يمثل لها فى كل ما كتبت فيما بعد.

وكانت مجموعة «الشيخوخة» القصصية، معبرة تعبيرًا مريعًا ومريبًا كذلك عن زيجتها الثانية، زيجتها بذلك الأستاذ الذى كان يضاجعها فى بيت شرعى، ولكنه لا يملك شرعية قلبها، ربما تكون تلك الكتابات بمثابة اعتذارات عميقة، وما أجملها اعتذارات، فما كان ناقصًا فى مذكراتها، جاء كاملًا فى الإبداع السردى، ومن المسكوت عنه فى مذكراتها أن لطيفة، الكاتبة والمبدعة، لم تمنع قلمها عن أن يقرّظ كتابات زوجها، فى الوقت الذى كان كل الكتّاب التقدميين ينفرون من مسرحياته، وهذا ما سنتعرض له لاحقًا.

لطيفة الزيات حياة عامرة، ولكن تحولاتها أكثر كثافة من كل ما ورد فى مذكراتها، فحياتها وكتابتها وإبداعها، لا تصلح بضعة سطور أن تحللها وتحصرها، وهذه مهمة سنكتب عنها فى حلقات مقبلة إن شاء الله.