على هامش جدل «صلاة القلق» و«مراكب الغياب».. فضح التاريخ السرى للرواية المصرية

- هناك خطة مرسومة ومنضبطة لتصعيد وإبراز وتكثيف نوع معين من الكتابة

واقعتان بارزتان حدثتا فى المشهد الثقافى والأدبى المصرى فى الأسبوعين السابقين، وربما تأتى الواقعتان ضمن أحداث كثيرة، ووقائع عديدة فى الشأن الثقافى والأدبى، مؤتمرات هنا، وندوات هناك، وكتب إبداعية تصدر عن دور نشر تجد كثيرًا من الحفاوات السريعة، وسرعان ما يذهب الأثر ويذوب فى حلة وقوع حدث جديد، أو صدور كتاب آخر، وتمر الأحداث بكثافة شديدة، دون التوقف عندها، ورصدها، وتأملها، وتحليلها، وتفسير دوافعها، فما بالنا بفحص ونقد وقراءة واستشراف أثرها فى الحاضر والمستقبل، أسفار، وتكريمات باهظة التكاليف لا نعرف السبب الحقيقى فى إنشائها، فالمعلن دائمًا لا يفسر الحدث، وجوائز تحاول سرقة فلاش الكاميرا من جائزة أخرى، تلك الجوائز التى تديرها عواصم متعددة، وترصد أموالًا ضخمة لتلك الجوائز والتكريمات، ويتم تصعيد أسماء ونصوص ليست هى الأهم والأكثر تأثيرًا فى الإبداع المعاصر، وكأن هناك خطة مرسومة ومنضبطة لتصعيد وإبراز وتكثيف نوع معين من الكتابة، وتهميش نوع آخر، وهو الأجدر بالإبراز والتصعيد والاهتمام، مما يؤكد لنا أن هناك قصدية ما قائمة وفاعلة دون الدخول فى فوبيا المؤامرات التى يتخذها بعض الباحثين فى رصد وتحليل الكثير من الظواهر، ولكن الأكيد هو محاولات تنحية الأدب الجاد وفقًا لدى كثير من الدوائر الحاكمة لضبط المشهد، لحساب كتابات تكاد تكون ترفيهية وخفيفة المعنى، وربما تعمل لحساب نمط معين من الكتابة.

المواجهة الشرسة

ودون الدخول فى تفاصيل نظرية لتأمل كل ما يحدث، الذى يحتاج إلى وقت وتأمل أعمق وأكثر شمولًا، فالواقعتان اللتان أقصدهما، إحداهما تكاد تكون شخصية، وذلك لمحدودية تداول وقائعها، رغم دلالاتها المهمة، والأخرى واقعة عامة، شغلت الرأى الثقافى والأدبى والسياسى العام فى مصر، وربما تجاوز الانشغال الأسوار المصرية إلى المجال العربى كله.

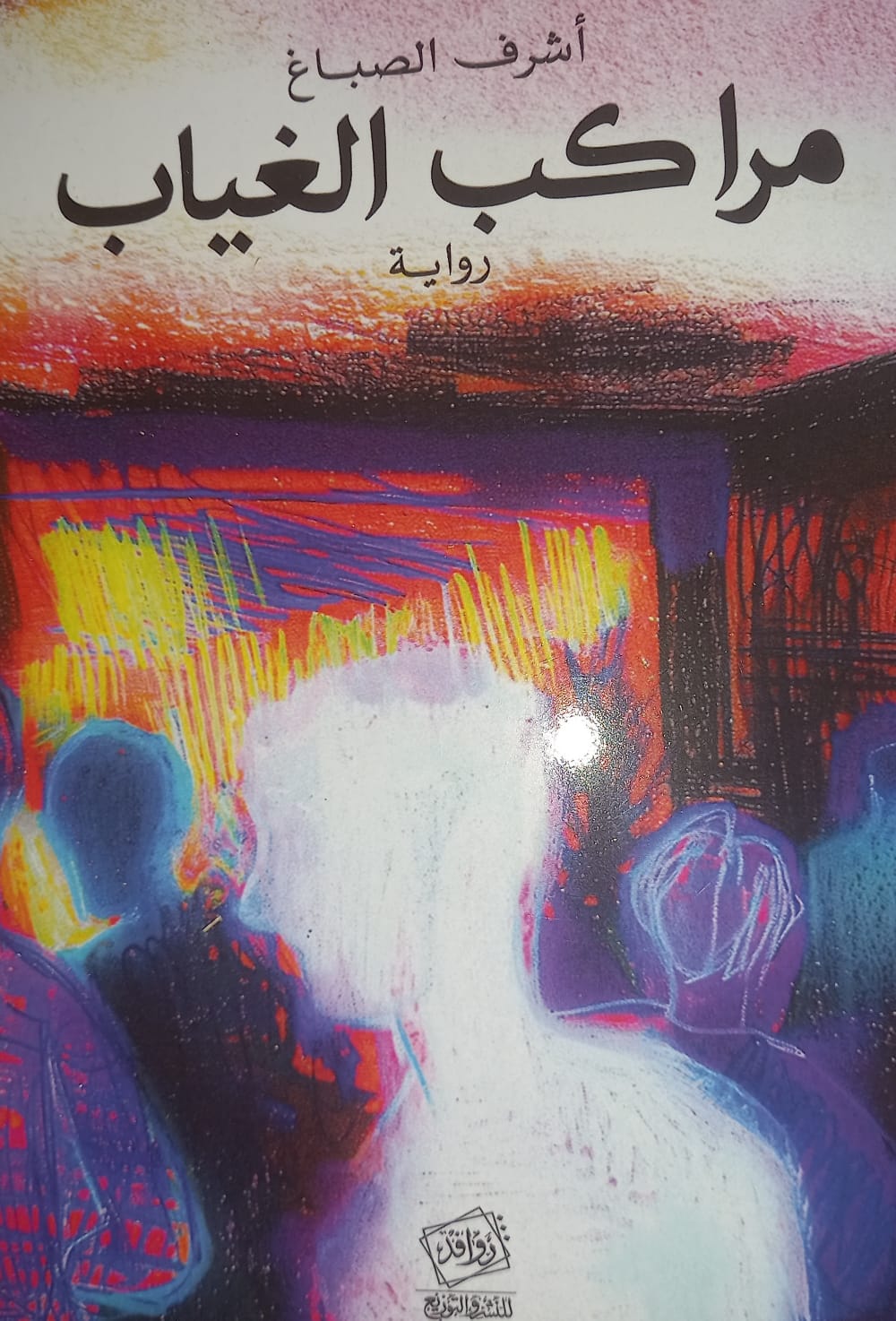

الواقعة الأولى.. تتعلق بأننى حضرت مناقشة رواية «مراكب الغياب» فى ورشة الزيتون، للكاتب والمبدع والمترجم دكتور أشرف الصباغ، ولأن الرواية تعالج ما حدث للجيل الأدبى فى الثقافة المصرية، ذلك الجيل الذى أتى مباشرة بعد انكسار جيل السبعينيات الحالم والآمل فى مستقبل زاهر وعظيم ووردى، وعالج كل الأمور السياسية والفكرية والأدبية معالجات نظرية جافة دون اختبارها الواقعى، فكنا نجد الواقع فى ناحية، والفكر والأداء السياسيين والثقافيين فى ناحية أخرى.

أتذكر جيدًا أننى كنت أجلس مع بعض الرفاق فى غرفة ضيقة وسيئة التهوية فى عين شمس، وكنا نتابع أحداث زيارة الرئيس أنور السادات إلى القدس لفتح نافذة للتفاهم مع قيادات الكيان، وكنا نترقب نزول السادات فى مطار تل أبيب، وكانت توقعاتنا الرومانتيكية تقول بأنه فور أن تلمس قدماه أرض المطار، سوف تنقلب مصر الشعبية عليه بشكل لم يحدث من قبل، بالطبع مرّ الحدث دون أن يحدث ذلك، وبلعنا على مضض كل توقعاتنا، وربما ظللنا لا نشك لحظة واحدة فيما كنا نعتقد، ورُحنا نناقش طبيعة الثورة القادمة، هل هى اشتراكية، أم أنها ستكون وطنية ديمقراطية؟، وقامت معارك سياسية كثيرة بين فرق وتكتلات سياسية كثيرة حالمة، كما انشغلنا بمناقشة أمور نظرية مثل معضلة «نمط الإنتاج الآسيوى»، وما شابه ذلك من قضايا وأفكار تكاد تكون بعيدة عن أرض الواقع الذى تدب عليه أقدامنا.

بالطبع كان هؤلاء الرفاق الذين يفكرون بتلك الطريقة، ويقودون الأحداث بذلك الحلم والمنحى الرومانسى الجميل، فى غاية النقاء والبراءة والطيبة، وكان غالبية هؤلاء أقصى طموحاتهم أن يشربوا كوبًا من الشاى، ويتناولوا أكل الفقراء، لم يعرفوا الخمر ولا البيرة ولا المخدرات على الطريقة الدينية المعروفة والشائعة، رهبنة تكاد تغمر غالبية الرفاق، بالطبع كانت هناك بعض الاستثناءات التى لا تنفى الحالة العامة، بل تؤكدها.

رواية «مراكب الغياب» ترصد بصدق وقائع العبث الذى سلكه الجيل الذى تلى جيلنا مباشرة، الذى كان ينظر لنا نظرة مزدوجة بالفعل، ينظر لنا فى ثنائية متناقضة، أى أنه كان يحترم ما حلمنا به، واعتقدنا فيه، ودفعنا سنوات من أعمارنا ثمنًا له، وفى الوقت نفسه، كان ذلك الجيل الذى تمرد علينا بشكل عملى، واعتبروا الحياة نوعًا من الحياة التى لا بد أن تعاش، فمراكب الغياب لم تكن إلا الحقائب التى تحمل الخمر والمخدرات التى يتناولها أفراد ذلك الجيل، بالطبع ذلك الجيل الذى تحطمت أحلامه كذلك على صخور أخرى ليست صخورًا حلمية، ولكنها ذلك الفشل الذى كان يعانيه كل هؤلاء، الممثل الذى لا يجد أدوارًا تناسبه، والشاعرة التى تتزوج من شاب لم يتحقق، وكان يكتب التقارير فى زملائه، ورجب الصافورى الذى يملك كثيرًا من أطراف الحكاية وهكذا، الرواية باختصار ترصد شكلًا من العبث الذى مُورس، وربما سقط فيه قطاع محدود من أبناء جيل الثمانينيات، الفكرى والأدبى والسياسى، وبالطبع ليس ذلك القطاع هو الذى كان سائدًا، لكنها تجربة الكاتب، وما عاش بعضًا منه، ورآه بعينيه هو، وليس بعين غيره.

ولأن الرواية كانت تتطرق لذلك الجانب السياسى، وللتجربة السياسية، فاقترحت أن يشارك فى مناقشتها صديقان باحثان ومثقفان ثقافة متعددة الوجوه، وبعد أن قرأ أحد الصديقين الرواية كان غاضبًا جدًا، وقال لى بأنه ليس سعيدًا بالرواية، رغم بنيتها وأسلوبها الأدبى الممتازين، وأبدى اعتراضه الشديد على طبيعة أبطال الرواية، وسألنى: «إزاى أشرف يكتب الكلام ده، ويعتبر أن كل اللى شاركوا فى الحياة السياسية بيشربوا مخدرات وخمرة ويمارسوا كل الحاجات دى، هو إحنا كنا كده؟، ولا كنا بنعمل كده من أصله؟»، لم أكن مصدومًا من صديقى ورفيقى الذى أُكن له تقديرًا عظيمًا لتاريخه المحترم، ولكنى أوضحت له أن الكاتب من المؤكد أنه لا يتحدث باسمنا بشكل قاطع، فضلًا عن أن قراءة النصوص الأدبية لا تقاس إطلاقًا على أفكار وقواعد أخلاقية، رغم أنها أفكار ووقائع حدثت بالفعل، ولو فعلنا ذلك، سوف نخرج حشدًا من الكتّاب والمبدعين العالميين الكبار، ليس أولهم أوسكار وايد وفلوبير وبلزاك وديفيد هربرت لورانس، صاحب رواية «عشيق الليدى تشاترلى»، وليس آخرهم المغربى محمد شكرى، والفرنسى جان جينيه، وهؤلاء ليسوا مشغولين بتقديم الفضيلة كما نعرفها، ولكن كل كاتب ومبدع يكتب ما عاشه ورآه من تجارب، والأهم كيف يكتب ويعيد إبداع تلك التجربة، ذلك كان جانبًا وحيدًا من مناقشة تلك الرواية التى لن يتوقف عندها النقاد المشغولون بكتابات أخرى تلبى أغراضًا نقدية ناصعة الوضوح، وبالطبع حدثت مناقشة مستفيضة ومهمة للرواية ليس مجالها تلك السطور.

الواقعة الأخرى، الأعم والأكثر إشغالًا للرأى العام المصرى والعربى، وهى فوز الكاتب والروائى المصرى محمد سمير ندا- وللأسف لم أشرف بقراءة روايته «صلاة القلق»- بجائزة البوكر، والتى يحاول البعض على سبيل التفخيم والتضخيم وصفها بالعالمية، مثلما يقولون: الكاتب العالمى نجيب محفوظ، وكأننا لا يكفى أن نقول: «نجيب محفوظ» الذى تتجاوز فخامة اسمه كل وصف يلحق به، لكن تلك قضية أخرى تتعلق بالشعور بالدونية تجاه كل ما هو محلّ وإقليمى وخاص، وللأسف مرة أخرى لم أقرأ للكاتب نصوصًا أخرى سابقة، وذلك بالتأكيد كان تقصيرًا من ناحيتى، فكان من المفروض فور صعود الرواية إلى القائمة القصيرة للجائزة، أن أقتنيها لكى أقرأها، فالجائزة ليست هامشية بأى شكل من الأشكال كما زعم كثيرون لمجرد الغيظ، فالمسابقة شارك فيها نقاد مهمون كثيرون على مدى دوراتها السابقة، وكأى مسابقات أخرى، فمن الممكن أن تكون هناك بعض الاختيارات لمحكمين قليلى القيمة، وذلك ليس سرًا، ولو فتحنا ذلك الملف، سوف نجد أن بعض المحكمين ليست لهم علاقة بأمر التحكيم فى مسابقة مرموقة هكذا، وتترك كل عام أثرًا كبيرًا فى الحياة الثقافية العربية، وتلقى بحجر ضخم فى المشهد الأدبى والثقافى، وخاصة المشهد الروائى العربى.

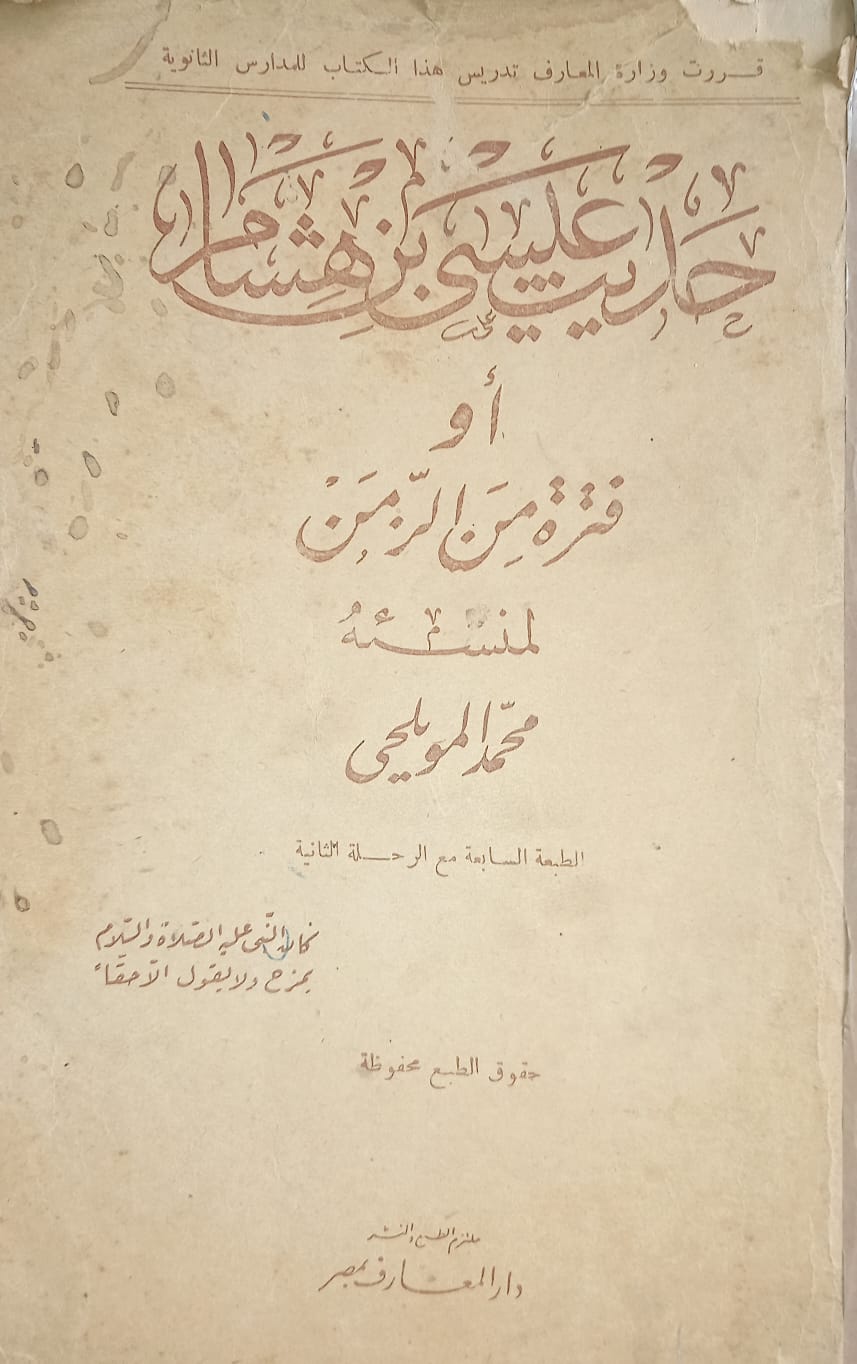

وحسب متابعتى الشكلية لما حدث لاستقبال جمهور ونقاد وقرّاء الأدب، فالأمر لم يخل من عبث واضح وكبير بالنسبة لى، وشراسة متوقعة، فضلًا عن أن غالبية من أدلوا بدلوهم فى حصول ندا على الجائزة، لم يقرأوا روايته، لأن هناك التعبير الذى جاء فى التقرير النهائى عن الرواية، وهو تعبير «أوهام النصر»، وتبرع كثيرون لمهاجمة الكاتب لمجرد ذكر ذلك التعبير، والذى نظر له البعض بأنه نفى قاطع لانتصار أكتوبر العظيم فى عام ١٩٧٣، وكذلك اعتبر البعض أن الجائزة ليست مصرية لكونها نشرت فى تونس، وأخرجها كثيرون من بند الوطنية لأن الكاتب هاجم الزعيم جمال عبدالناصر، وفى المقابل كان هناك مؤيدون ومنحازون بشكل كبير وحماسى وواضح لا لبس فيه، أى أن المواجهة كانت شرسة أو حماسية على جانبى الذين أدلوا بآرائهم فى الرواية والجائزة والكاتب، وتقريبًا كان الحديث عن هذه الرواية هى الشغل الشاغل لكل المنشغلين بما يسمى «الترند»، والحمد لله جاءت ترندات أخرى، ليذهب الحديث والاختلاف والعراك حول الرواية فى أدراج الأحداث الأخرى التى تلت حصولها عل الجائزة، ولكنّ الواقعتين بالفعل لم تمرّا على حالتى دون أن أتأمل تاريخ الأدب والكتابة الروائية خاصة فى مصر على مدى أكثر من قرن مضى، صعدت روايات، وهبطت أخرى، وتم تجاهل جانب ثالث بشكل متعمد، وتم نسيان عدد آخر من روايات مهمة، ولم يكتب الرواج والمجد لكثير من الروايات إلا عندما رضى عنها نقاد مرموقون وكبار، ووضعوا بصمتهم النقدية على صدرها، وبالتالى عرفنا رواية «زينب» للدكتور محمد حسين هيكل عام ١٩١٤، وقرأنا قبلها «حديث عيسى بن هشام» لمحمد المويلحى عام ١٩٠٧، والتى كان ينشرها فى جريدته، ونالت شهرة وذيوعًا كبيرين رغم أن روايات أخرى نشرت فى ذلك الوقت، ولم يكتب لها أى ذيوع ورواج فيما بعد، فاندثرت.

ما الأسباب؟

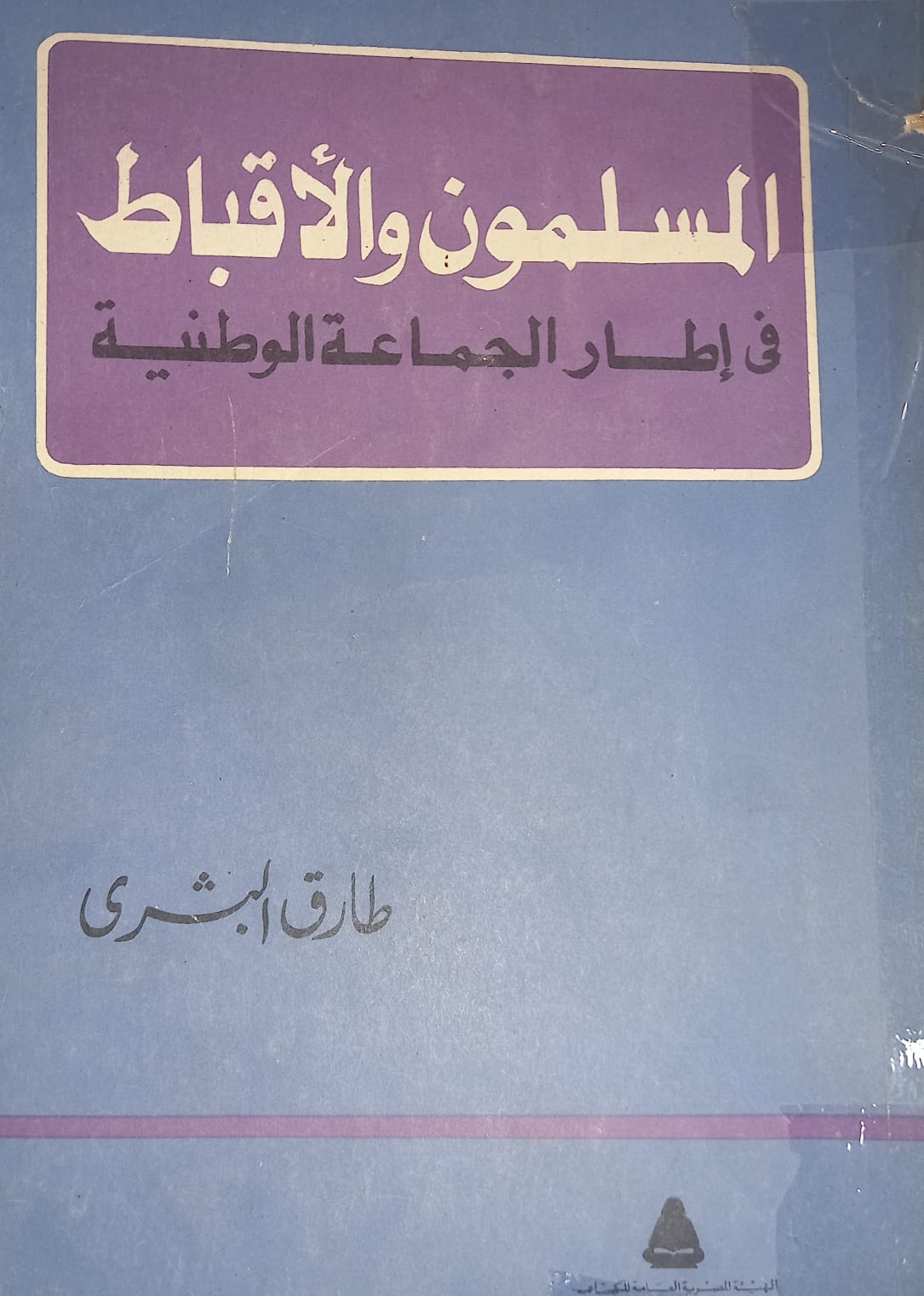

لا أستطيع فى تلك المقدمة أن أتناول وأستفيض فى شرح كل الأسباب التى تمنع رواية، أو تحجبها، وذلك لتشعب تلك الشروح، ولكن كلها تتعلق بمنطقة الأفكار والأخلاق والمقدسات، وسوف أسوق مؤقتًا أسبابًا تعلقت بالجانب الدينى والخلاف الذى يثيره بعض المنتفعين من المغرضين، والذين يرمون إلى هدف أبعد مما يحدث، وذلك تحت شعارات تبدو شبه طبيعية ومعقولة، وذلك عندما وقع شقاق حاد بين المسلمين والمسيحيين فى مصر عام أوائل القرن العشرين، ففى ٢٢ مايو ١٩٠٨، نشرت جريدة «مصر» مقالًا تهاجم فيه كل من وطئت أقدامهم أرض مصر من بدء الإسلام إلى اليوم، آنذاك، عربًا كانوا أم تركًا أو فرنسيين أو إنجليز، وهاجمت الجريدة، كما ذكر طارق البشرى فى كتاب المسلمون والأقباط فى إطار الجماعة الوطنية، فكرة الجامعة الإسلامية على أساس أنه لا وطن مع الدين، ولا دين مع الوطن»، وفى ١٥ يونيو نشرت جريدة الوطن مقالًا لفريد كامل حمل فيه على الدين الإسلامى بشكل أغضب المسيحيين قبل المسلمين، فما كان من الشيخ عبدالعزيز جاويش إلا أن كتب مقاله الشهير والمتحامل وسيئ الذكر فى جريدة اللواء، وكان عنوانه «الإسلام غريب فى بلاده»، وكان لذلك المقال وقع كارثى على مصر فى ذلك الوقت، فانهالت الردود عليه بشكل واسع، وكتب أحدهم قائلًا: «إن هذا الدخيل الذى قذفته إلينا بلاد تونس أظهر كوامن حقده، وهو ينفث سموم تعصبه ضد المسيحيين المصريين بأقوال مثيرة للخواطر، ومحرضة على الفتن..».

ودارت المعركة عالية الوطيس فى تلك الفترة العصيبة فى مصر، ولكن عقلاء المصريين من مسلمين ومسيحيين استطاعوا أن يقودوا الأمة إلى مساحات من الأمان، بعد أن أشعلها تدخلات المستعمر البريطانى فى ذلك الشأن، تفتيت الأمة لكى يستطيع الهيمنة، بالطريقة التى صك شعارها الوطنيون الكبار فى الشعار الاستعمارى البغيض «فرّق تسد»، وتأكد ذلك عندما زار تيودور هرتزل، الولايات المتحدة عام ١٩١٠، وألقى محاضرة أشار فيها إلى اغتيال بطرس غالى رئيس الوزراء المصرى، وحاول فى شارته إثارة النعرة الطائفية بكل ما يملك من خبث ودهاء.

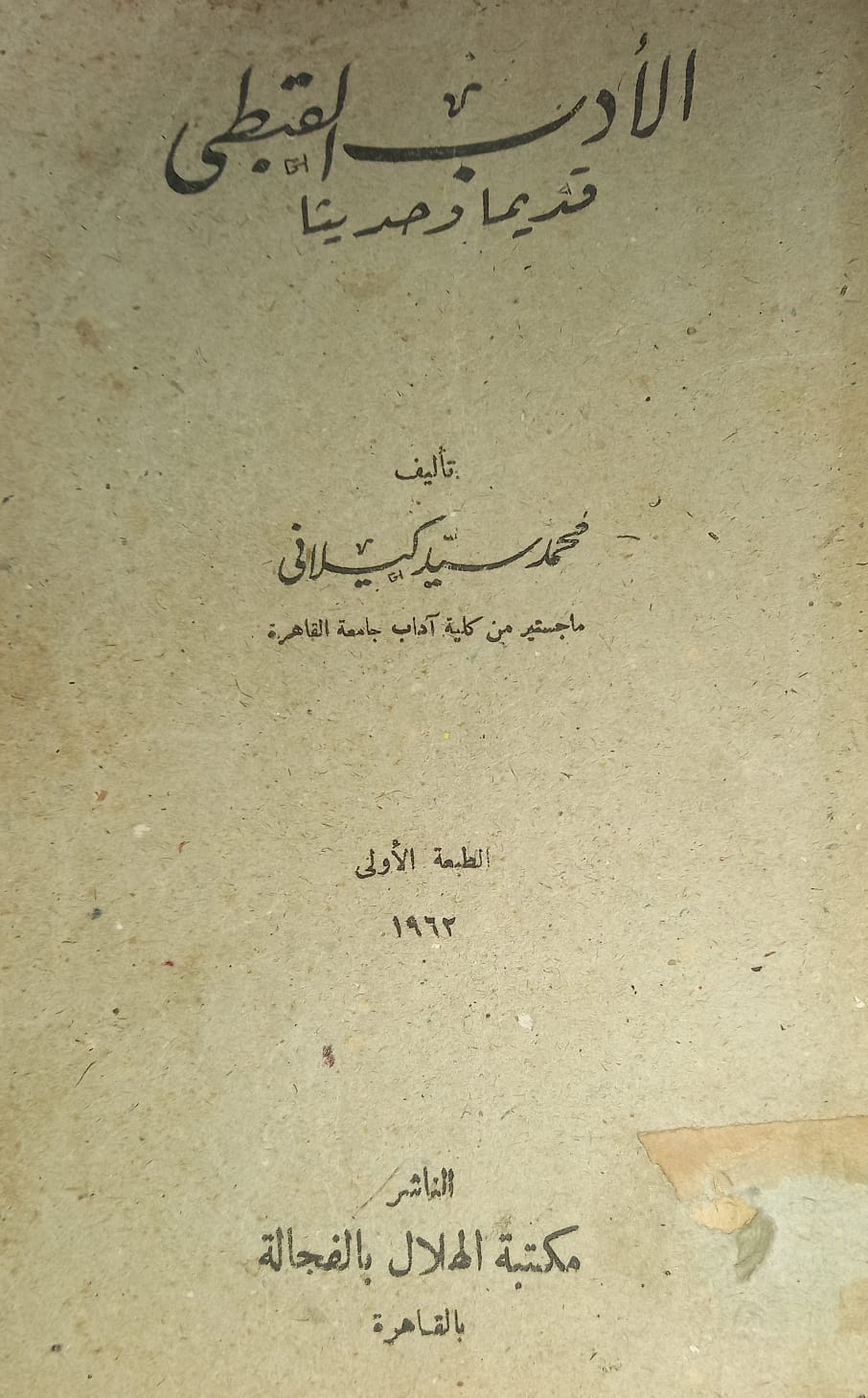

ودون الدخول فى تفاصيل كثيرة، رصدها باحثون ومؤرخون كثيرون قبل ذلك، ولكن الباحث محمد سيد كيلانى رصد التفاصيل الأدبية التى حاولت رأب ذلك الشقاق الذى وقع بين طرفى الأمة فى كتابه المهم «الأدب القبطى .. قديمًا وحديثًا»، وأعاد نشر كثير من قصائد وخطب ألقاها مسيحيون ومسلمون فى محافل عامة، استطاع المصريون بعدها أن يلمّوا شمل الأمة التى كاد ذلك الشقاق الخطير يفتتها بالفعل، والذى يتجدد مرحلة بعد مرحلة، كلما نفخ فى شأنه نفر من المغرضين المتطرفين.

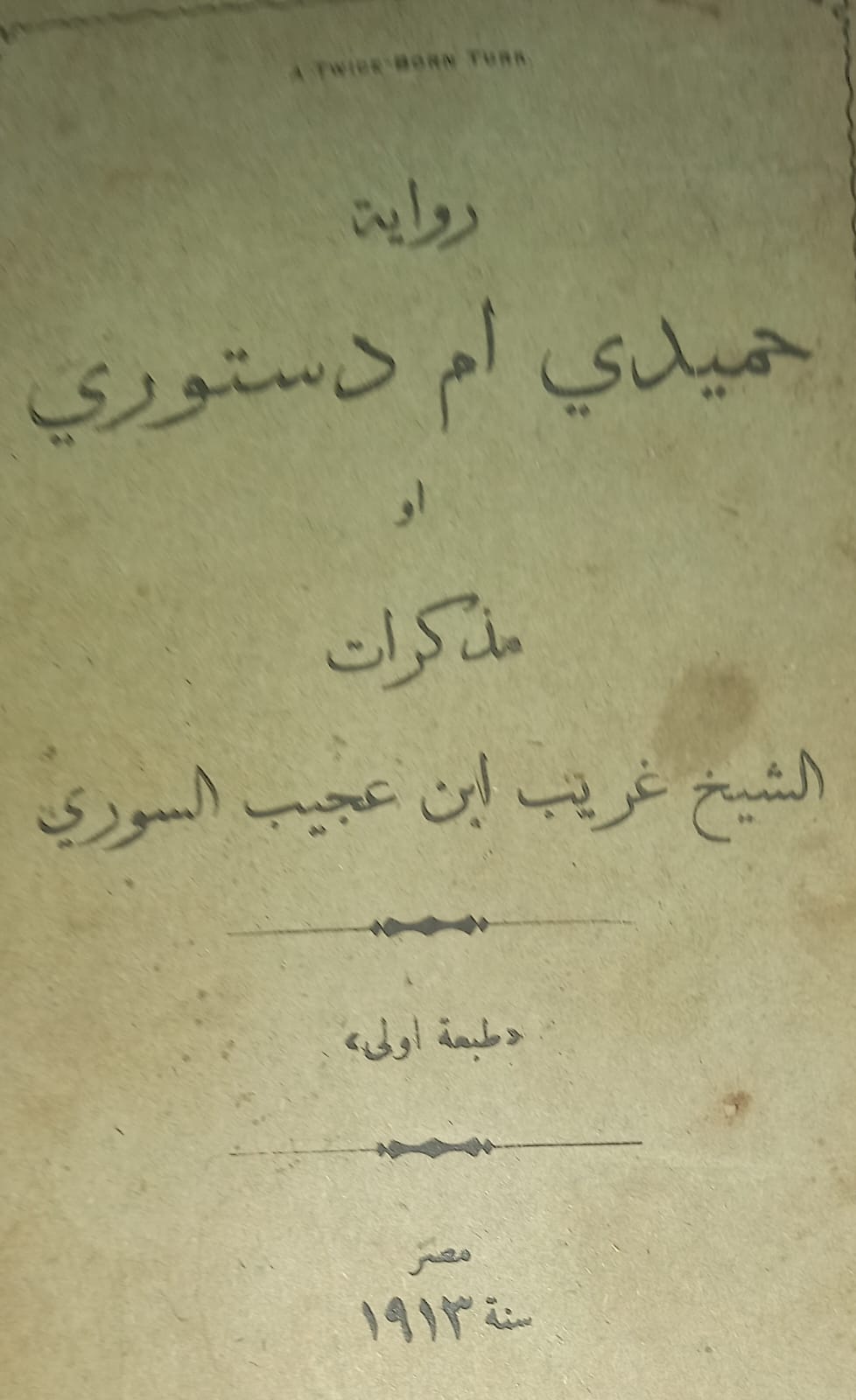

وبعد أن انقشع غبار المعركة، أى فى عام ١٩١٣، نشرت رواية غريبة، ونشر على غلافها «رواية حميدى أم دستورى، أو مذكرات الشيخ غريب ابن عجيب السورى».. طبعة أولى.. مصر عام ١٩١٣، وعلى ما أعتقد أن تلك الرواية لم يأتِ ذكرها بشكل مطلق، فى حدود علمى وقراءاتى ومعرفتى، فى أى بحث تم نشره، أو فى أى بيبلوجرافيا تتناول الرواية فى مصر، رغم أنها رواية بالفعل، وصرّح كاتبها بذلك على الغلاف، أى قبل نشر رواية زينب فى كتاب، ولكن فى اعتقادى أيضًا أن الرواية تم سحلها وسحقها وحذفها من المدونة التاريخية المصرية، لأنها تعرضت للشأن الإسلامى المسيحى بوضوح، فبطلها الملتبس، والذى جاء هاربًا إلى البلاد المصرية عام ١٩١١ من الأحكام غير الدستورية التى كان قد فرضها السلطان عبدالحميد العثمانى فى بلاده، ويقول مؤلفها فى مستهل الرواية: «ذهبت إلى ميدان باب الحديد بمصر القاهرة، قاصدًا ترويج النفس، وتنزيه الفكر، ورياضة الجسد من أتعاب ما تحملته من أثقال الأشغال النظرية والجسدية، ولعلى أشاهد شيئًا من عجائب الحوادث التاريخية، وغرائب من الوقائع التى تستلفت أنظار الحكماء..»، ويسترسل الكاتب فى وصف مشاهداته الكثيرة فى محطة مصر، كما سنعرض له إن شاء الله فى الحلقة القادمة، وتلك الرواية تعنى بالنسبة لى وللرواية فى مصر، اكتشافًا كبيرًا، لأنها جاءت صريحة فى كونها رواية، كذلك لم يدرجها أى باحث فى أى بيبلوجرافيا، رغم أنها رواية مكتملة الأركان، ولكنها تحمل همًّا كان قائمًا وفاعلًا فى ذلك الوقت، هو هم الشقاق الذى راح يعربد فى البلاد، وسوف نتناول الرواية بالتفصيل بعد ذلك، كما سأتناول كذلك كل الروايات التى تحت يدىّ منذ أوائل القرن الماضى حتى الآن، والتى تصنع ما يشبه تاريخًا مجهولًا آخر، وسريًا، أو تشكل ما يشبه تاريخًا مسكوتًا عنه، آن الوقت لفتحه على مصراعيه، حتى نستطيع أن نتعرف على أوجاعنا، وكذلك على تلك الأكاذيب الأدبية التى تم تدشينها لمجرد أنها ترضى الذائقة العامة، أو الذائقة المرضى عنها من تلك الجهة الدينية، سنحاول ذلك دون مواربة، حتى نستطيع قراءة تاريخنا بقدر ما نستطيع، ويكفى أن نقدم المعلومة، وعلى الباحثين أن يقرأوا ويحللوا ويفحصوا بكل قدراتهم المتاحة.