أصول الصداع.. رحلة فى ما وراء الألمل

من الصداع النصفى المبكر إلى اضطرابات الصداع الحادة المعروفة باسم «الصداع العنقودى»، يصيب ألم الرأس المزمن 40% من البشر، وكثير منهم يعانى فى صمت.

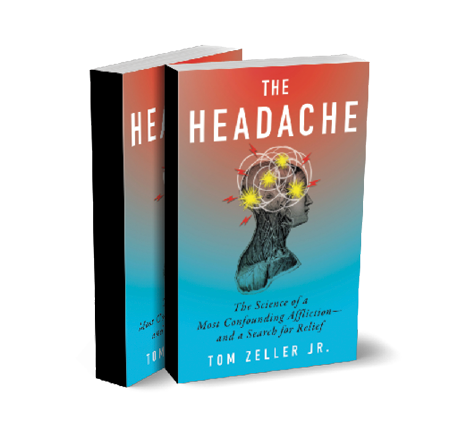

ويأخذنا الصحفى العلمى المخضرم توم زيلر فى رحلة فى كتابه «الصداع: علم أكثر الأمراض إرباكًا، والبحث عن الراحة»، ليكشف العلم الكامن وراء مجموعة من الاضطرابات التى تعتبر نقمة، ويقود إلى رؤى رئيسية حول طبيعة الألم نفسه.

يزور زيلر عيادات متطورة، ويجرى مقابلات مع عشرات الأطباء وأطباء الأعصاب ومرضى الصداع الآخرين. يشارك فى التجارب السريرية لأدوية جديدة بملايين الدولارات؛ بل ويجرى تجارب بحثًا عن الراحة.

الكتاب صدر فى منتصف يوليو الماضى، فى 336 صفحة، عن دار نشر «مارينر بوكس» التابعة لهاربر كولينز الأمريكية، ويأتى فى المرتبة الثالثة للكتب الأكثر مبيعًا فى علم الأدوية المسكنة للألم.

وتأتى أهمية الكتاب فى أنه يتتبع على طول الطريق مسار الغموض الأطول المحيط بالصداع، الذى يعانى أكثر من 3 مليارات شخص حول العالم من اضطراباته.

وذلك من جراحة الجمجمة فى عصور ما قبل التاريخ إلى تأكيد فرجينيا وولف أنه فى خضم الصداع النصفى، «تجف اللغة»، ليكشف كيف أصبح الصداع أحد أكثر الأمراض التى لم تُبحث جيدًا فى تاريخ الطب- وكيف بدأ هذا الوضع يتغير ببطء.

توم زيلر هو المؤسس المشارك ورئيس تحرير مجلة «أن دارك»، وهى مجلة رقمية غير ربحية تستكشف التقاطع بين العلم والمجتمع. عمل سابقًا مراسلًا وكاتب عمود فى صحيفة نيويورك تايمز، ومحررًا فى مجلة ناشيونال جيوغرافيك، وزميلًا فى برنامج نايت للصحافة العلمية فى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا «MIT».

وهو أيضًا محرر مشارك ومؤلف مساهم فى كتاب «الدليل التكتيكى للصحافة العلمية» الصادر عام ٢٠٢٢ عن دار نشر جامعة أكسفورد. بصفته كاتبًا وقائدًا لغرفة الأخبار، أمضى أكثر من عقدين فى صقل تغطياته الصحفية الحائزة على جوائز، والتى تناولت مجموعة متنوعة من المواضيع التى تتقاطع فيها العلوم والمجتمع، بدءًا من سياسات الطاقة، وتغير المناخ، والعدالة البيئية، وصولًا إلى ثقافة الإنترنت، والابتكار التكنولوجى، والفقر الهيكلى، والصحة والطب.

قصة شخصية

يتناول المؤلف فى الكتاب قصته الشخصية، مع المعاناة من نوبات من الألم تصل إلى أربع مرات يوميًا لعدة أشهر متواصلة حتى تختفى فجأة، وقصص عشرات المصابين، ليفيد بوجود ما يقرب من ٧٠٠ إخصائى صداع حاصلين على شهادات فى العالم. ويكتب: «فى مونتانا، حيث أعيش الآن، يوجد واحد فقط».

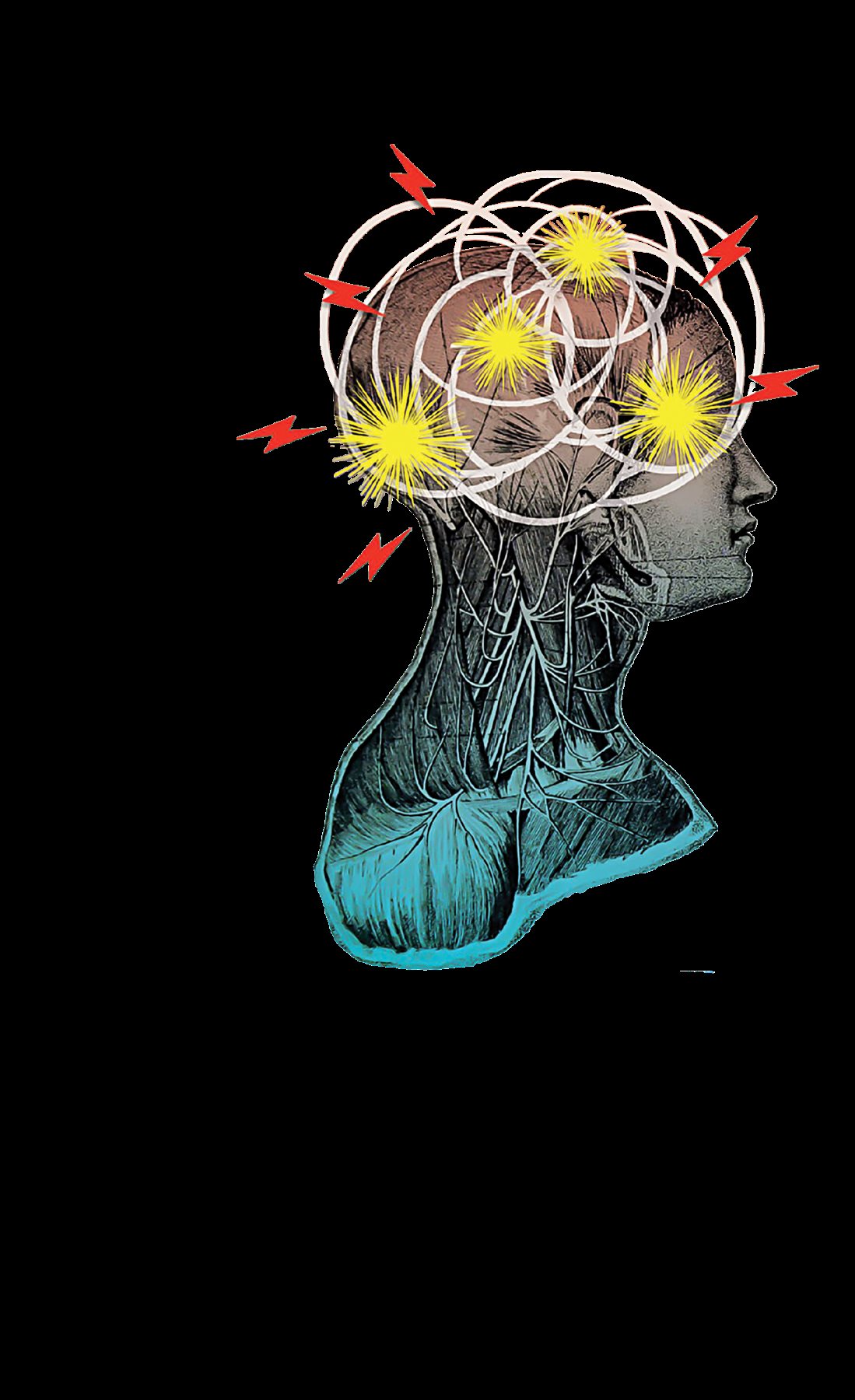

يشرح الكاتب ماهية الصداع العنقودى المؤلم للغاية، فيقول إنه يصيب بسرعة فى نوبات متكررة، أو «مجموعات»، تستمر لأسابيع أو أشهر، ما أكسبه لقبًا مريعًا هو «صداع الانتحار».

ويضيف: يسبب هذا الاضطراب عادة ألمًا حادًا وطعنًا فى العين أو حولها، وأرقًا، ودموعًا وإحمرارًا فى العين، وتعرقًا فى الجبهة، وتورمًا حول العين، وتدليًا فى الجفن.

ويشير إلى أنه على الرغم من أنه قريب من الصداع النصفى، إلا أنه أقل شيوعًا بكثير. حوالى ٠.١٪ من الأمريكيين أصيبوا بنوبة صداع عنقودية فى مرحلة ما من حياتهم، بينما يعانى ١٥٪- معظمهم من النساء- من الصداع النصفى.

يروى زيلر أن هذه النوبات أحدثت شرخًا فى مسيرته الصحفية، وغالبًا ما أجبرته على «الانسحاب من الفرص المتاحة فى غرفة الأخبار». يقول: «الأمر ليس سهلًا. هذا النوع من اضطرابات الصداع يعوق زخم حياتك. إنه يبطئك دائمًا».

ويتابع: «عندما لم أكن أعانى من الصداع، كنت أشعر بأننى جرىء جدًا وناجح جدًا كصحفى. ولكن عندما كان يأتى الصداع، كنت أختفى نوعًا ما وأعمل من المنزل كثيرًا».

يقارن المؤلف مقدار الألم الناتج من حالات وإصابات علمية من ١٠ درجات، ويلفت إلى أن ألم نوبة الصداع العنقودى يأتى فى المرتبة الأولى بحوالى ٩.٧ درجة، ثم ألم الولادة بحوالى ٧.٢ درجة، ثم ألم التهاب البنكرياس بحوالى ٧ درجات، ثم ألم حصوات الكلى بحوالى ٦.٩ درجة، ثم ألم حصوات المرارة بحوالى ٦.٣ درجة.

عواقب هائلة

يوضح الكاتب أن عدد السكان المتضررين فى أمريكا من آلالام الصداع يقدر بـ٥٠ مليون شخص. وتبلغ التكاليف المباشرة وغير المباشرة، وفقًا لتقديرات عام ٢٠١٨، حوالى ٢٨ مليار دولار سنويًا.

وحتى مع هذه العواقب الصحية والاقتصادية الهائلة، فإن الاستثمارات البحثية الفيدرالية لا تكفى لمواجهة عبء هذا الاضطراب.

ويلفت زيلر إلى أنه من المنطقى الاعتقاد بأن عصرنا، الذى يسوده التشتت الدائم، قد يكون الدافع وراء الصداع النصفى والصداع العنقودى، إلا أنهما لم يظهرا مع الهواتف الذكية، أو الأطعمة المصنعة، أو إضاءة الفلورسنت.

ويشير إلى ظهور أنواع من الصداع تشبه ما نسميه الآن بالصداع النصفى فى البرديات المصرية القديمة مثل بردية إيبرس الطبية، وفى نصوص الطبيب الإغريقى أبقراط، ولاحقًا فى كتابات الأطباء الرومان وعلماء الطب الفارسيين.

يرجع تاريخ بردية إيبرس إلى حوالى عام ١٥٥٠ قبل الميلاد، فى عهد أمنحتب الأول، وهى فى الواقع مخطوطة يبلغ طولها حوالى ٦٦ قدمًا، وتحتوى على أكثر من ١٠٠ عمود من النصوص تصف علاجات مختلفة لجميع أنواع الأمراض والإصابات.

لكن لا يقدم إلا اثنان من أحدث السجلات الطبية التى تركز على آلام الرأس، وهما كتاب ميرفين جيه إيدى «الصداع عبر القرون» لعام ٢٠١٢، وكتاب كاثرين فوكسهول «الصداع النصفى: تاريخ» لعام ٢٠١٩، سوى إشارة عابرة إلى هذه الوثيقة، مشيرين إلى صعوبة القول بثقة أن الصداع النصفى هو ما اعتقده الأطباء المصريون القدماء أنهم يعالجونه- على الرغم من أنه يترجم تقريبًا على أنه «مرض يصيب نصف الرأس».

يوضح المؤلف أن فى كثير من الحالات، لم تعتبر هذه مجرد أمراض جسدية؛ بل صورت على أنها آلام روحية أو عقوبات إلهية. لكن يبدو أن الجانب البارز من ألم الرأس المنفرد أحادى الجانب أنه وصف بوضوح لآلاف السنين.

وقد تطور مصطلح الصداع النصفى نفسه من الكلمة اليونانية القديمة «هيميكرانيا»، والتى تعنى حرفيًا «نصف الجمجمة».

يقول إن مع تقدم العلم، تطورت الأفكار حول سبب الصداع النصفى. لقرون، اعتقد الكثير من الناس أن الأمعاء هى المسئولة. يعكس مصطلح «الصداع المرضى» مدى تكرار الغثيان ومشاكل الجهاز الهضمى المصاحبة للألم.

فى الواقع، لا يزال هناك بعض الحقيقة فى ذلك- فقد استكشفت الأبحاث الحديثة احتمال وجود «محور بين الأمعاء والدماغ».

تعقيد شديد

يرى الكاتب أن اضطرابات الصداع، على الرغم من شيوعها، فهى بمثابة غموض للعلم. يصيب الصداع النصفى وحده أكثر من مليار شخص حول العالم، إلا أن فهمنا لوظائفه الأساسية لا يزال ناقصًا.

ويعود ذلك جزئيًا إلى التعقيد الشديد للجهاز العصبى المركزى، حيث تنشأ هذه الحالات. كما يرجع ذلك أيضًا إلى أن الصداع، كمجال بحثى، لم يكن يومًا رائجًا بشكل خاص.

يؤكد زيلر أن هذا المجال يعانى من نقص التمويل والدراسة، بالنظر إلى العبء الشخصى على المصابين به، والعبء الاقتصادى الناتج عن انخفاض الإنتاجية. ومع ذلك، كمجال محتمل للتخصص العلمى أو السريرى، غالبًا ما يُنظر إلى هذا الاضطراب على أنه مجال حساس فى علم الأعصاب.

وينعكس هذا الإهمال فى أولويات الصحة العامة، وقرارات التمويل، والتدريب الطبى. وكانت النتيجة تأخيرًا لعقود فى التعامل الفعلى مع هذه الاضطرابات.

يلفت المؤلف إلى أن على الرغم من كونه إحدى أكثر الحالات الطبية إرهاقًا على وجه الأرض، إلا أن الصداع النصفى لا يزال فى أسفل قائمة أولويات المعاهد الوطنية للصحة.

لعقود، سعى المدافعون عنه لتحسينه. حتى إن الكونجرس أضاف لغة رسمية إلى تقارير الميزانية يحث المعاهد الوطنية للصحة على التحرك. لكن داخل وزارة الصحة الأمريكية، غالبًا ما تتجاهل هذه الطلبات أو تُهمل.

حلقة مفزعة

يرجع السبب، وفقًا للنقاد، إلى عاملين هيكلى وثقافى. يعمل الأمر على النحو التالى: تمويل المعاهد الوطنية للصحة يتبع الطلب: المنح تذهب إلى حيث تذهب المقترحات، والمقترحات تذهب إلى حيث تدفق التمويل تاريخيًا.

ولأن أبحاث الصداع لم تكن يومًا أولوية، فقد أصبحت عالقة فى حلقة مفرغة- قلة من الباحثين يتقدمون بطلبات، وبالتالى قلة المنح تمنح، ما يعزز فكرة أن هذا المجال يفتقر إلى الأمل. وعندما تصل المقترحات، تقارن بمقترحات من تخصصات ذات تمويل أفضل، مما يزيد من صعوبة المنافسة.

يوضح الكاتب أن تهميش اضطرابات الصداع- حتى فى الأوساط العلمية النخبوية، ومع قلة معرفة العلوم الطبية بهذا الاضطراب، فقد انتحر ويل إروين، البالغ من العمر ٢٤ عامًا، فى عام ٢٠٢٠، بعد رحلة بحث أخيرة وغير مثمرة عن علاج للصداع العنقودى.

ودمرت حياة والديه فأسسا مبادرة بحثية باسمه. إحدى هذه الدراسات البحثية، التى تجرى فى جامعة ييل، تبحث الآن عن أدلة جينية تفسر الصداع العنقودى. لم يسمع إيمانويل ديرميتزاكيس، عالم الوراثة السويسرى الشهير الذى يقود أبحاثًا مماثلة فى أوروبا، بهذه الحالة قبل أن يتواصل معه زملاؤه.

داخل الدماغ

يؤكد زيلر هذه الفكرة بالإشارة إلى أن الدراسات التى أجريت على المواقع المسببة للألم فى الأم الجافية- الطبقة الخارجية من الطبقات السحائية الثلاث- لم تجرَ إلا مرتين خلال الثمانين عامًا الماضية- مرة فى عام ١٩٧١ ومرة أخرى فى العقد الثانى من القرن الحادى والعشرين، فى تحليل قاده باحثون فى فرنسا.

ويوضح أن لعقود، جاءت المعرفة الأكثر مباشرة من الأب المؤسس لعلم الصداع هارولد وولف طبيب الأعصاب الأمريكى، والذى درس هو وزميله برونسون راى، عام ١٩٤٠ ثلاثين مريضًا خضعوا لعمليات فتح الجمجمة وهم مستيقظون.

وثقا العديد من المواقع المسببة للألم فى الأم الجافية، وسجلا أماكن الشعور بالألم فى الرأس التى أفاد المرضى بشعورهم بها.

أما الباحثون الفرنسيون، الذين نشروا نتائجهم فى مجلة Brain عام ٢٠١٨، فقاموا بتجنيد ثلاثة جراحى أعصاب للإبلاغ عن الأحداث المؤلمة فى عمليات فتح الجمجمة أثناء اليقظة، والتى أجريت جميعها لإزالة الأورام، بين عامى ٢٠١٠ و٢٠١٧.

وبينما كان من غير الأخلاقى إحداث الألم عمدًا لدى مريض يخضع لإجراء جراحى دقيق، فقد اتفق الجراحون والمرضى على ملاحظة متى تم تسجيل الوخز أو اللمس العرضى على أنه ألم.

سجل الجراحون موقع الحوادث بوضع علامة على رسم مقطعى لتشريح الجمجمة. وضع المرضى علامات الألم المقابلة لهم على رسومات خطية بسيطة للرأس- واحدة تواجه الجانب والأخرى تواجه الأمام.

ويبدو أن معظم أحاسيس الألم تسجل بالقرب من الفرع العينى للعصب الثلاثى التوائم، وغالبًا ما كانت علامات المرضى توضع على الصدغ أو حول العينين.

فى النهاية، أبلغ ثلاثة وخمسون مريضًا عما مجموعه ثلاثة وتسعون نوبة ألم- نشأ العديد منها فى مناطق الأم الجافية، كما أوضح وولف وراى. كما أفاد الباحثون الفرنسيون بأن ملامسة الطبقات السفلية من السحايا، التى كان يعتقد سابقًا أنها تفتقر إلى الإحساس الجوهرى بالألم، تسبب أيضًا ألمًا حادًا. وكذلك فعلت الأوعية الدماغية البعيدة- وهى فى الواقع داخل الدماغ.

هشاشة نفسية

يعتقد المؤلف أن الجنس يلعب دورًا محوريًا فى تعثر علم الصداع. حيث يصيب الصداع النصفى النساء بشكل غير متناسب، مع تأثر واضح بالتقلبات الهرمونية فى توقيت وشدة النوبات. وطوال معظم القرن العشرين، أُعيدت صياغة هذا الواقع البيولوجى على أنه هشاشة نفسية.

افترض بعض الأطباء أن الصداع النصفى مظهر من مظاهر العصاب الأنثوى، أو الرغبة المكبوتة، أو عدم الرضا عن الحياة المنزلية. حمل التشخيص نفسه تداعياته: ليس مجرد ألم، بل دلالات ضمنية.

يقول: أضف إلى ذلك كلمة «صداع» نفسها، التى تستخدم فى الثقافة كمرادف لـ«إزعاج بسيط»، وستحصل على وصفة للتقليل من شأنها. حتى اليوم، لا يزال الصداع النصفى مهملًا ثقافيًا- شائعًا جدًا بحيث لا يبدو خطيرًا، ومرتبطًا بنوع الجنس لدرجة يصعب معها اعتباره محايدًا، ومثقلًا مجازيًا لدرجة يصعب معها اعتباره مرضًا.

يضيف: عندما تؤطر حالة ما على أنها عادية، يصبح تمويلها وتدريسها وأخذها على محمل الجد أصعب. لم ترث اضطرابات الصداع وضعًا بيولوجيًا معقدًا فحسب، بل ورثت أيضًا مشكلة تسويقية.

ويلفت الكاتب إلى أن الاهتمام العلمى الحقيقى بدأ فى تسعينيات القرن الماضى مع ظهور السوماتريبتان، أول أدوية التريبتان المصممة لإيقاف نوبات الصداع النصفى من خلال التأثير على مستقبلات السيروتونين.

ويشير إلى أنه لم يكن علاجًا شافيًا، ولكنه كان بمثابة اكتشاف للعديد من المرضى، إذ وفر راحة سريعة وأعطى لمحة عن شكل العلاج الموجه.

أساليب علاجية

يشير زيلر إلى أن العديد من مرضى الصداع العنقودى يضطرون إلى اللجوء إلى أساليب علاجية غريبة، بسبب نقص الأدوية المخصصة لحالتهم، وذلك فى ظل ندرة الأبحاث المتوافرة حول اضطرابات الصداع الأولية.

يوضح أن العلاجات المتاحة لآلام الرأس، بعضها موصوف طبيًا، ومعظمها غير موصوف، وبعضها غير قانونى. تجربته الشخصية مع العديد منها وتحقيقاته تجعله يعتقد أن معظمها غير فعال، وبعضها يعمل على المدى القصير.

يقول إن غالبًا ما توصف للمرضى أدوية لعلاج الأمراض القلبية، ومضادات الذهان، ومضادات الاكتئاب، وأدوية أخرى مصنعة لأمراض أخرى، لأنها قد تعالج الصداع لدى بعض الأشخاص.

يرى المؤلف أن ظهور أدوية CGRP غير الوضع مؤخرًا. والتى وافقت عليها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عام ٢٠١٨، وهذه الأدوية الوقائية تمنع أو تقلل من آثار CGRP، المسبب للصداع النصفى وآلام الصداع العنقودى.

يعتقد أن هذه الأدوية ثورية- وقد فتحت أبحاثًا حول نواقل عصبية أخرى قد تمثل أهدافًا أفضل. ولكن حتى بين من يستجيبون، نتعلم الآن أن التأثير قد يتضاءل مع مرور الوقت.

تقدم هذه الأدوية بعض الأمل، لكنها لا تعالج الصداع النصفى أو الصداع العنقودى. وبينما تمثل قفزة نوعية فى علم الصداع، فإنها تسلط الضوء أيضًا على حقيقة أعمق: ما زلنا لا نفهم تمامًا البنية الأساسية لهذه الاضطرابات الشائعة جدًا.

يقول الكاتب: «الصداع العنقودى حالة فريدة، لذا بمجرد أن يبدأ الصداع، يبدو من الصعب جدًا إيقافه».

لكن مرة أخرى يتحدث عن وسائل علاجية أخرى، وهى فئة حديثة من الأجهزة الطبية المستخدمة لعلاج الصداع النصفى فى المنزل، والتى صممت لتوصيل نبضات كهرومغناطيسية إلى فروع معينة من العصب الثلاثى التوائم، وهو البنية القحفية «أبعاد الجمجمة» المسئولة عن الرأس والوجه، من بين وظائف أخرى، أو إلى العصب المبهم- وهو مسار اتصال رئيسى يتحكم فى الوظائف اللا إرادية مثل التنفس ومعدل ضربات القلب والهضم- أثناء مروره عبر الرقبة.

بجانب أجهزة أخرى، توضع على مؤخرة الرأس، توصل تيارًا كهربائيًا خفيفًا إلى القشرة القذالية، وهى منطقة فى مؤخرة الدماغ مسئولة بشكل أساسى عن معالجة المعلومات البصرية.

تعرف هذه الأجهزة بأسماء تجارية مثل سيفالى وجاماكور، وقد ثبت أنها تساعد فى تقليل وتيرة وشدة نوبات الصداع النصفى لدى بعض المرضى. ومع ذلك، وكما هو الحال مع جميع علاجات آلام الرأس تقريبًا، يبدو أن التجربة الواقعية تختلف.

يشير زيلر إلى أن كما هو الحال مع الصداع النصفى، غالبًا ما يصبح الصداع العنقودى أقل تواترًا وشدة مع التقدم فى السن، وهو ما تشير بعض الأبحاث إلى أنه قد يكون ناتجًا عن التقلبات الهرمونية وتغير وظيفة الأوعية الدموية فى الدماغ.

تفسيرات متضاربة

يوضح المؤلف أن العلماء يتسابقون لتحديد جزيئات ومسارات وآليات أخرى قد تحمل مفتاح علاجات أكثر اتساقًا واكتمالًا. لكنهم ليسوا موحدين تمامًا فى نهجهم.

حيث يختلف الباحثون حول أسئلة جوهرية: أين يقع ألم نوبة الصداع النصفى تحديدًا؟ هل ينشأ فى مكان ما فى الأنسجة الحساسة للألم المحيطة بالدماغ؟ هل هو وظيفة الأوعية الدموية؟ وأين تؤدى هذه الأدوية الجديدة عملها؟ هل تصل إلى الدماغ، أم تمارس تأثيراتها البارزة فى مكان ما فى الجهاز العصبى المحيطى؟

لا تزال إجابات هذه الأسئلة غامضة، ويختلف بعض أبرز علماء اليوم اختلافًا حادًا حول التفسيرات المتضاربة. على سبيل المثال تشير إحدى الفرضيات إلى أن الصداع ناتج عن تضارب فى التواصل بين أكثر أجزاء الدماغ بدائية وتطورًا.

وترى أخرى أن الصداع النصفى واضطرابات الصداع تتأثر بشدة بالآليات الوراثية والعصبية الفطرية، وليست ناجمة أساسًا عن عوامل بيئية خارجية. وللصداع النصفى، على وجه الخصوص، عامل وراثى مهم، حيث تظهر الدراسات أن الأفراد الذين لديهم تاريخ عائلى للإصابة بالصداع النصفى أكثر عرضة للإصابة به.

تختلف الأرقام، لكن أظهرت الدراسات السكانية الحديثة أن المصابين بالصداع النصفى أكثر عرضة بكثير من عامة السكان- ربما أربعة أضعاف- لوجود قريب من الدرجة الأولى يعانى أيضًا من هذا الاضطراب. ومن المثير للاهتمام أن الصداع النصفى المصحوب بهالة يبدو أكثر قابلية للتوريث من الصداع النصفى بدونها.

ما يبدو واضحًا هو أنه بسبب بعض الاستعدادات الجينية التى تظل غير مرئية لنا، فإن الشبكة العصبية المصممة لتفسير وتعديل والاستجابة للمحفزات معرضة للخلل فى بعض الناس، مما يتسبب فى سلسلة من التغييرات التى غالبًا ما تؤدى إلى آلام الرأس.

يقول الكاتب فى النهاية: يقاوم دماغ الصداع السرديات البسيطة. لدينا بعض التصورات عن الجانى، لكن مسرح الجريمة لا يزال فوضويًا، والدوافع غامضة، والأدلة ترفض رسم صورة واضحة. بهذا المعنى، لا يزال علم الصداع تحقيقًا نشطًا وبطيئًا نوعًا ما. لا يزال الجانى الرئيسى طليقًا.

اقرأ أيضًا:

مؤلف كتاب «الصداع» : أمريكا تخصص 47 مليار دولار لأبحاث الصداع