انفجار الهويات.. التطرف الدينى فى الرواية المصرية

- المدّ المتطرف يهدد بعض الحريات النسبية التى حصلت عليها المرأة

مدخل:

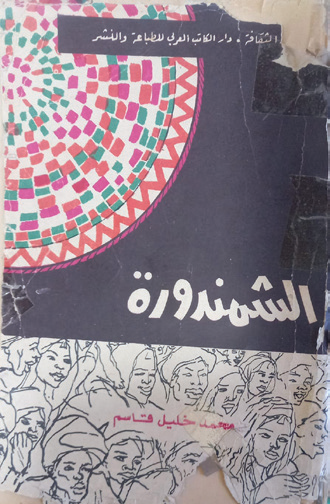

كنت أنوى أن أستكمل الكتابة التى بدأتها فى الأسبوع الماضى عن الكاتب السكندرى الذى رحل عنّا مؤخرًا الروائى الكبير مصطفى نصر، ولفت نظرى أننا دائمًا نطلق صفات على الكاتب، فنقول: الروائى السكندرى، والكاتب النوبى، وشعراء البدو، والقاص الجنوبى، ولاحظت أيضًا أن تلك الصفات تكاثرت بقوة فى العقود الأربعة الماضية، ربما حدث ذلك منذ أواخر الستينيات عندما نشرت دار الكاتب العربى للطباعة والنشر رواية «الشمندورة»، للكاتب والأديب محمد خليل قاسم عام 1968، وكتبت على غلافها الداخلى عبارة «أول رواية نوبية فى تاريخ الأدب العربى»، وكانت الرواية قد نشرت مسلسلة على صفحات مجلة «صباح الخير» عام 1965، وهى تحكى عن معاناة أهل النوبة عندما تم تهجيرهم من بلادهم إلى أسوان، وبعد ذلك بدأت بعض الكتابات تتفتق عن هويات فئوية أو إثنية بأشكال هادئة، وبعد أن أعطت السلطة آنذاك إشارة للجماعة الإسلامية للمشاركة الواسعة فى الحياة السياسية الواسعة منذ منتصف السبعينيات، وذلك فى لعبة التوازنات السياسية التى لعبت دورًا كبيرًا فى تعزيز تلك الجماعات، وعلى رأسها جماعة «الإخوان المسلمين»، وإصدار العدد الأول من مجلتهم «الدعوة» فى يونيو 1976، ويكفى حركتهم التى كانت تعمل فى غطرسة وتيه واسعين فى الجامعة، وتم إنشاء غرفة خاصة فى كل كلية للجماعة الإسلامية، يعملون فيها كل ما يريدون، وهذه منحة لم تحظ بها أى أسرة أو جماعة فى أى كلية من جامعات مصر، وأنا واحد من الذين عاصروا تلك الفترة، ورأيت بعينى كل ذلك، ونشاطهم الدءوب فى تجنيد الطلّاب للجماعة، وتقديم كل الإغراءات للطلّاب، وفى اعترافات أحد القيادات قال بأن الأمن كان يتعامل مع تلك الجماعات لضرب التيارات الأخرى، ويكفى أن العدد الأول من مجلة «الدعوة» حمل إنذارًا تحت عنوان «الزحف الشيوعى أين يقف اليوم؟»، وتم توزيع كتيب صغير مع العدد، عبارة عن «الوصايا العشر للإمام الشهيد حسن البنا»، كما جاء على غلاف العدد، أما مضمون العدد فيحتاج وحده قراءة خاصة.

كل ذلك الدعم المادى والسياسى واللوجستى الذى تم لجماعات التطرف عمل على إيقاظ هويات خافت على وجودها، وبرزت كتابات لأدباء مسيحيين يستدعون تراثًا مهدورًا، ومهددًا بالزوال أو الانقراض والتقزيم، من ثم جاءت كتابات مهمة مصرية أصيلة وجريئة لأدباء من طراز إدوار الخراط، الذى لم تقتصر كتاباته على استدعاء التراث المسيحى فقط، بل أيضّا استدعى التراث الفرعونى، وذلك فى روايته المهمة «رامة والتنين»، التى صدرت طبعتها الأولى فى عام ١٩٧٩، وكانت شخصية «رامة» مفعمة بالثقافة المصرية الأصيلة، ومتعددة الوجوه. ثم جاءت قصص وروايات نبيل جورجى نعوم، والتى استدعت الأبعاد الأصيلة فى الشخصية المصرية، وهكذا بدأت موجة من الكتابات التى تعبّر عن هويات أصبحت مهددة فى ظل المدّ المتطرف ذى الأبعاد السياسية والفكرية التى تناوئ وتعمل على محو الشخصية المصرية.

كذلك كان ذلك المدّ المتطرف يهدد بعض الحريات النسبية التى حصلت عليها المرأة عبر تاريخ طويل، بدأت كتابات لسلوى بكر فى مجموعتها الأولى «حكاية بسيطة»، لكى تصرخ بصوت مرتفع فى وجه ذلك الوحش القادم.

كل ذلك وغيره استدعته ذاكرتى وأنا أستعد للكتابة عن مصطفى نصر، الذى رحل مؤخرًا، وجاءت كل كتاباته عن حوارى وأزقّة وشوارع وفقراء وصنايعية أهله فى الإسكندرية، أى أنه اعتصم بها، وعمل على تخليد ناسها الحقيقيين، الناس الذين شكلّوا ملامحها، وترك كثيرًا من أشكال ومضامين التراث الكوزموبوليتانى الآخر لكتّاب آخرين، أرادوا أن يكتبوا بمقاييس مختلفة أخرى تمامًا، لناس آخرين ليسوا مصريين بالضرورة، وعملوا على إحياء سيرة الطليان واليونانيين والفرنسيين، وجنسيات كثيرة كانت تعيش على أرض الإسكندرية، وهذا دفعنى لكى أرجئ الكتابة عن أدب مصطفى نصر مؤقتًا، والذهاب إلى أصل المسألة الهوياتية فى الكتابة المصرية.

عن أول رواية بدوية كتبها فنان مسرحى:

فى مطلع العقد الثانى من القرن العشرين، وبالتحديد فى عام ١٩١٢، جاء شاب وسيم للغاية، من مدينة الفيوم، اسم ذلك الشاب عبدالرحمن رشدى، وينتمى لإحدى العائلات البدوية الميسورة فى الفيوم، واسم تلك العائلة، عائلة شاهين، وكان الشاب عبدالرحمن قد درس الحقوق تبعًا لرغبة وطموحات عائلته، حيث إن كل دارسى الحقوق- فى الاعتقاد السائد آنذاك- لا بد أن يصلوا إلى درجات ومناصب وقامات عليا ومرموقة وذات شأن فى ذلك الزمن، وبعد التخرج مباشرة فتح الشاب الوسيم عبدالرحمن مكتبًا للمحاماة فى الفيوم، ولاقى بعض النجاحات المرجوة للعائلة، ولكن الأمور استعصت على استمرار الشاب فى ممارسة المهنة، حيث إن سهم الفن المسرحى كان قد أسره واحتواه بقوة، فلم يستطع الاستمرار فى المحاماة، رغم أنه كان يعتبر قاعات المحاكم التى كان يقف ويترافع فيها عن موكليه وكأنها تحولت إلى خشبات مسرح، ولكنها مجرد محكمة وقضايا ومتهمين وخلافه، لذلك قرر وأراد المسرح الحقيقى، ومن هنا عزم فورًا على الحضور إلى القاهرة عام ١٩١٢، والبحث عن فرص للعمل بالتمثيل، والتحق بفرقة «جورج أبيض»، وبرع بشكل كبير، ولمع اسمه سريعًا بعدما أسند له صاحب الفرقة أدوارًا مهمة، فقام بتمثيل دور رسول القصر فى مسرحية «أوديب»، وكذلك قام بتمثيل دور نيمور فى لويس، وقام بأدوار بسيطة فى مسرحيات عالمية أخرى مثل عطيل والأحدب وفرانسوا الأول فى «مضحك الأمير»، ولكنه لفت النظر بقوة للنقاد والنظّارة والمخرجين فى وقت واحد، وبعد أن ضاقت فرقة جورج أبيض بمواهبه وقدراته، كوّن فرقة باسمه «فرقة عبدالرحمن رشدى» عام ١٩١٧، وكان أول من مثّلوا معه فى تلك الفرقة بعض هواة التمثيل، مثل سليمان نجيب وعبدالوارث عسر وزكى طليمات ومحمد عبدالوهاب وغيرهم، وأصبحت تلك الفرقة من أهم الفرق التى كانت تقدم فنًا عظيمًا فى ذلك الوقت، وكانت ثقافة عبدالرحمن عاملًا مهمًا فى نجاح الفرقة، وحدثت أشكال من التعاون بينه وبين كبار الفن فى ذلك الوقت، مثل سيد درويش وعزيز عيد ويوسف وهبى وجورج أبيض وغيرهم.

وفى أواخر عقد العشرينيات بدأت العائلة تلحّ عليه أن يعود لمهنته الأساسية، التى غامر بها لحساب الفن، وبالفعل نفّذ رشدى وصية أهله، وعاد إلى مكتبه وقاعات المحاكم مرة أخرى، وحقق أمجادًا تلو أمجاد فى مجال المحاماة، ولكنه لم يترك فريضة الفن التى ظلّت تطارده بأشكال مختلفة، وتحول إلى الأدب وكتابة الروايات، ومن بين تلك الروايات كانت رواية «فى وادى أبوكساه»، وهى عن أهله البدو فى الفيوم، وظهرت فى مطلع عقد الثلاثينيات من القرن العشرين، أى فى الفترة التى ظهرت فيها رواية «عودة الروح» لتوفيق الحكيم عام ١٩٣٣، وبالتالى لم تلفت هذه الرواية الأنظار، حيث إن انشغال الأدب والأدباء كان سياسيًا ووطنيًا بدرجة أولى، ولكن رواية «فى وادى أبوكساه» كانت منشغلة بالإعلان عن عراقة وأصالة وقوة بدو الفيوم، خاصة أن أحد أبناء قبائل الرمّاح، وهو حمد باشا الباسل، كان مشاركًا وأحد القيادات الكبرى فى ثورة ١٩١٩، وهذا ما جعل لدور وصوت البدو مكانًا فى المجتمع المصرى، ولكن الرواية ابتعدت عن الهموم السياسية، وجاءت رواية شبه احتفالية بالتقاليد العظمى للبدو.

وسوف أكتفى بالإشارة إلى الاستهلال الروائى الذى جاء فى مطلعها، وكان المشهد الذى افتتح به رشدى روايته يحكى عن مسابقة فى مرماح الخيل، وفى ذلك المرماح «تتجلى كل المهارات الفروسية فى امتلاك ناصية الخيل، فترى الخيالة يعلون صهوة الجياد المطهمة التى ترقص و(تتبهنس) على نغم الطبل البلدى، وأجسامها الجميلة تهتز من القوة والنشاط، وهى تتسابق رمحًا فى الميدان ذاهبة آيبة، وفرسانها يطلقون من فوق رءوس الأعيرة النارية مصحوبة طلقاتهم بصرخاتهم الحربية (ويّن!.. وين!.. يا علم!.. دى!..دى!..)».

ولا أريد فى تلك العجالة أن أستطرد فيما ذهبت إليه هذه الرواية، ولكننى أردت أن أنوّه إلى أن أول ظهور للحس البدوى فى الرواية المصرية، وربما العربية أيضًا- حتى تظهر شواهد أخرى- كانت على يد فنان مسرحى كبير، أراد أن يزهو بقبيلته فى ظل انتصارات وطنية للبدو، واندماجهم فى المجتمع الفلاحى والمدينى بعد عزوف طال كثيرًا بعدما حاول محمد على توزيع أراضٍ زراعية، ولكن ظهور أسماء كبرى فى ذلك الوقت، وروايات كانت تخدم الغرض العام والوطنى والذائقة الأدبية والتواقة إلى الأدب القومى، ثم توقف الكاتب نفسه عن النشاط العام بعد صدور الرواية بقليل، ورحيله عن عالمنا عام ١٩٣٩، جعل الرواية تذهب أدراج النسيان، وسوف نعمل على نشرها قريبًا بمشيئة الله.

مرحلة المد القومى وفنت الرواية:

فى أواخر عقد الثلاثينيات برز سؤال الهوية بقوة، بعدما اشتد عود جماعة الإخوان المسلمين، وتشكّل لهم جهاز سرّى مسلح، من الممكن أن يبطش بأى آخر يقف فى وجه دعوتهم، كما ظهر حزب «مصر الفتاة» الذى كان يحمل بذورًا فاشية، وللأسف ظهرت كتابات كثيرة تؤيد الألمان وهتلر، كذلك برزت كتابات تروّج لموسولينى وأفكاره، من هنا بدأ السؤال مرة أخرى حول الهوية المصرية، وكان سلامة موسى أحد حماة تلك الهوية من خلال كتاباته ومجلته «المجلة الجديدة»، وكان نجيب محفوظ تلميذًا نجيبًا له، وتعلّم منه، وتأثر به، وعمل تحت قوس تشجيعه، ومن ثم ظهرت كتاباته الأولى عن مصر القديمة: «عبث الأقدار، رادوبيس، كفاح طيبة» فى إطار البحث عن الهوية المصرية، وجاءت معه كتابات كوكبة من الكتّاب الجادين، مثل عادل كامل «ملك من شعاع»، وتواترت كتابات سعد مكاوى وعبدالحميد جودة السحار وأمين ريان ومحمود البدوى وعبدالرحمن الخميسى وعلى أحمد باكثير، وعبدالرحمن الشرقاوى وغيرهم، وتصادف ذلك الظهور مع حدث كبير جدًا، أقصد الحرب العالمية الثانية عام ١٩٣٩، وبالأحرى جاء ذلك الظهور القوى والحاسم والمتنوع للرد إبداعيًا على محاولات تدمير الهويات القومية فى العالم، لذلك كانت بدايات نجيب محفوظ الأولى هى الروايات التاريخية المتقاطعة مع الحياة والهوية المصرية الأولى، وجاءت روايات محفوظ التى ذكرناها فى أثناء الحرب التى تهدد بزوال، وكانت تواريخها كالتالى: «عبث الأقدار ١٩٣٩، رادوبيس ١٩٤٣، كفاح طيبة ١٩٤٤»، كذلك كتب عبدالحميد جودة السحار روايته «أحمس» ١٩٤٣، كما كتب الأديب على أحمد باكثير «أخناتون ونفرتيتى ١٩٤٣»، وكتب عادل كامل روايته «ملك من شعاع» عن أخناتون ١٩٤٥، تلك النصوص ذهبت إلى مصر القديمة للتأكيد على وجه من وجوه الهوية القومية حتى لا تضيع ملامحنا.

وقبل أن تضع الحرب العالمية أوزارها فى ١٩٤٥، كانت مصر تغلى بسلسلة حوادث ثورية كبيرة، ونهضت حركات سياسية مختلفة ضد الأوضاع الكارثية فى البلاد، ونشأت تنظيمات سياسية سرية لمقاومة الثالوث الاستبدادى «القصر، والإنجليز، وكبار الرأسماليين وبقايا الإقطاع»، ومن ثم اتجه الإبداع إلى وجهات أخرى، فظهرت رواية «القاهرة الجديدة» لنجيب محفوظ عام ١٩٤٥ للحديث عن الفساد الفاعل فى مؤسسات الدولة، ومجموعة روايات أخرى انشغلت بالمسألة الاجتماعية، ولا أريد أن أقول بأن الأدب نتيجة حتمية أو انعكاس ميكانيكى للأحداث السياسية الكبرى، ولكن عندما يحدث ما يهدد الهويات القومية أو الاجتماعية أو الحضارية يصبح الأدب، بشكل جدلى ومركب، كاشفًا ومفسرًا على أنحاء إبداعية مختلفة، وأحيانًا يكون ناقوسًا يدق للتنبيه واستدعاء المخزون الفكرى والحضارى الكامن، لذا كانت التوجهات العامة للكتابات الروائية فى ذلك الوقت تنحو نحو البحث الدءوب عبر الفن لتأصيل الهوية المصرية اجتماعيًا وحضاريًا وسياسيًا، حتى الثلاثية «بين القصرين، وقصر الشوق، والسكرية»، كانت مشغولة بتعميق الهوية المصرية فى ثلاثة عقود من الزمان.

وجاءت ثورة يوليو:

وكان قيام ثورة ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢حدثًا قويًا وحاسمًا على مستوى التوجه القومى العروبى، وشرعت كل حكومات الثورة المتعاقبة فى تعميق ذلك المفهوم بطريقتها الخاصة، وتوجهها السياسى، ذلك التعميق والتطبيق اللذان وجدا خلافات كثيرة شتى ومتنوعة عند الشيوعيين وبقايا الليبراليين والإسلاميين، ولكن تلك الخلافات لم تكن معلنة دائمًا، وحدثت الوحدة المصرية السورية فى ٢٢ فبراير ١٩٥٨، ووجدت لها مناصرين أشداء، وكذلك مختلفون، ثم قامت ثورة تموز فى العراق، فمدّ عبدالناصر ظلّه القوى إلى هناك، وكانت هناك لمحة من تعاون دعائى وفكرى وسياسى واسع بين نظام عبدالكريم قاسم فى العراق وبعض الشيوعيين فى مصر، حتى انقلب تمامًا على نظام قاسم، وكذلك اعتقل الشيوعيين فى مصر فى أول يناير ١٩٥٩، ولا أريد أن أسترسل فى التأريخ لهيمنة أيديولوجية القومية العربية على الثقافة والسياسة والفكر والفن، وأى كاتب كان يخرج عن خط القومية العربية كان يُتهم بالخيانة، وهناك شواهد كثيرة جدًا لذلك، وعندما أصدر الدكتور لويس عوض مسرحيته «الراهب» عام ١٩٦٣، كتب عنه محمد جلال كشك مقالًا يشبه البلاغ، وحرّض فى المقال على أن لويس عوض يحتج على ما قاله جمال عبدالناصر فى القومية العربية، وهكذا ظلّت الكتابات الإبداعية البارزة تعمل على تمجيد ثورة يوليو والتوجه العربى والهموم الاجتماعية الكبرى. رواية وحيدة فقط هى التى اخترقت تلك الهيمنة، وهى رواية «الشمندورة» لمحمد خليل قاسم، والتى تحدثت عن كارثة تهجير النوبيين ومأساتهم، ونشرت الرواية مسلسلة فى مجلة «صباح الخير» عام ١٩٦٥، ثم نشرت عام ١٩٦٨ فى مجلد ضخم، بعد رحيل الكاتب بشهور.

السبعينيات والانقلاب على القومية العربية:

بعد رحيل جمال عبدالناصر فى ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠، وتولى خليفته ونائبه الرئيس محمد أنور السادات، تغيرت كثير من الموجات والتوجهات السياسية، من بين تلك التوجهات التخفيض من سقف «القومية العربية»، وكإقرار تغيير المسمى للبلاد وهو «الجمهورية العربية المتحدة»، إلى «جمهورية مصر العربية»، وكان ذلك قرارًا يشير إلى مستقبل العلاقات بين مصر وشقيقاتها فى الوطن العربى، وكذلك تغيرت خريطة العلاقات، فبعد أقصى تعاون حدث فى حرب أكتوبر ١٩٧٣، بدأت العلاقات المصرية العربية تتفكك أو تصاب بالتصدع، وتكونت جبهة الصمود والتصدى التى كانت تعمل على عكس سياسة مصر، وأصبحت العلاقة مختلفة تمامًا، فبدلًا من مصر التى كانت ترسل البعثات العلمية الرسمية لبلد مثل الجزائر لتعليم مادة اللغة العربية، وهذا كان دورًا عروبيًا عظيمًا قامت به مصر فى ظل مد واجتياح اللغة الفرنسية اللسان الجزائرى، كما كانت تدعم سوريا ماديًا وعسكريًا، وبرغم خسائرنا الفادحة فى حرب اليمن، إلا أن كل ذلك وغيره كان يتم تحت شعار تأصيل وتعميق التعاون العربى القوى، وجاءت السبعينيات لكى تتحول العلاقة إلى مجرد علاقات اقتصادية مباشرة، وبشكل محض، يذهب المصريون لكى يعملوا فى كل الوظائف والمهن، بداية من التعليم والطب والهندسة والعمارة، إلى السباكة والنجارة والبناء والحدادة وكل ما يخطر على البال، بجانب هجرة العمالة المصرية إلى البلاد العربية، خاصة الدول الخليجية، وتمت خلجنة الأفكار والعادات والتقاليد، كما أن التطرف بدأ صعوده بشكل سريع، وعادت جماعة الإخوان المسلمين لكى تتصدر المشهد، وعادت معها مجلتها الجماهيرية «الدعوة» عام ١٩٧٦ لتنتشر أفكار التطرف مرة أخرى، وترسيخ أقوال حسن البنا وإعادة نشر كل الكتابات التى كانت مُصادرة، مثل كتب عبدالقادر عودة وغيره من قيادات الإخوان.

ومنذ حادث الكلية الفنية العسكرية فى ١٨ أبريل ١٩٧٤، والذى أسفر عن مقتل سبعة عشر شخصًا، تطورت أشكال الإرهاب بشكل واسع فى مصر، ولذلك كانت محاولة السادات لاستدعاء الإخوان مجرد بروفة لضرب كل التيارات التقدمية، وكذلك إعطاء الثقة للإخوان بأنهم الفئة الوحيدة فى الجبهة الإسلامية، وهذا كان إشارة واضحة لكل التنظيمات المتطرفة للصراع، فضلًا عن الدور الأساسى الذى كان موكلًا لجماعة الإخوان المسلمين.

وفى نهاية عقد الثمانينيات كانت الجماعات المتطرفة قد تغلغلت بضراوة، وفى أكتوبر ١٩٨١ اغتالت الجماعة المتطرفة رئيس الجمهورية، لتبدأ رحلة أخرى من صراع الإرادات والقوى العديدة والفئات للدفاع عن وجودها وكياناتها التى كانت مهددة بتلك الجماعات الفاشية.

انفجار الهويات وظهرو التعبير عنها أدبيًا:

فى ذلك الوقت، راحت الصيحات الفئوية تنطلق وتتصاعد، لكى تعبّر عن نفسها فى كتابات إبداعية، وإن كان فى أشكال أدبية راقية، وراح صوت المسيحى يظهر بقوة عند إدوار الخراط بدءًا من روايته «رامة والتنين» عام ١٩٧٩، ثم رواياته الكثيرة التى أتت بعد ذلك، تلك الروايات التى كانت تقول بأن المسيحية هى أحد مكونات الهوية المصرية الأصيلة، لذلك جاءت رامة، فى كل تجلياتها الروائية، مثقفة وعالمة وعارفة بكل التاريخ المصرى الطويل ومشاركة فى صياغته القومية.

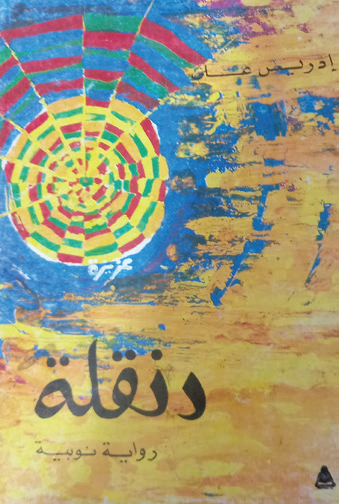

وكانت قصص وإبداع وروايات أستاذنا إدوار الخراط أول تعبير عن «انفجار الهويات» أمام طغيان كل التوجهات العنصرية المتطرفة، التى راحت تهدد كل مكونات الهوية المصرية، فبدأ سيل من الكتابات النوعية التى راحت تخشى على وجودها، فظهرت الرواية التى تتقاطع مع القضايا النسائية، وظهر ما يسمى بكتابة «الجسد» عند كاتبات كثيرات، وفى عام ١٩٩٣ ظهرت رواية «دنقلة» للكاتب النوبى إدريس على، لتثير زوبعة واسعة فى الحياة الثقافية المصرية، وتعقد الجامعة الأمريكية مؤتمرًا مصغرًا عام ١٩٩٥ ليحضره الكتاب النوبيون: إدريس على، وحجاج حسن أدول، ويحيى مختار، وحسن نور، وفيما بعد ترجمت الرواية إلى عدة لغات، حيث بدأت الحياة الثقافية فى مصر تهتم بتلك الأصوات التى كانت تظهر بقوة فى الأدب بين الحين والآخر.

وعلى استحياء ظهرت كتابات الكاتبة ميرال الطحاوى الأولى، خاصة مجموعتها القصصية الأولى «ريم والبرارى المستحيلة»، ثم روايتها التى ظهر فيها بقوة العالم البدوى ١٩٩٨، وبدأت الحياة الأدبية تتعرف على بُعد آخر فى الكتابة السردية، وعلى الجانب الآخر ظهرت إبداعات الكاتب الشاب حمدى أبوجليل «١٩٦٧- ٢٠٢٣»، وظهر البدوى على استحياء فى مجموعتيه القصصيتين «أسراب النمل ١٩٩٧، وأشياء مطوية بعناية فائقة ٢٠٠٠»، ثم بدأت صور البدوى تظهر فى الروايات التى صدرت بعد ذلك بقوة، حتى كانت روايته الأخيرة «ديك أمى»، التى صدرت بعد رحيله فى يوم مولده ١٦ أغسطس عن دار الشروق، وكان قد رحل فى ١١ يوليو ٢٠٢٣، واستطاع حمدى أبوجليل أن يقول كل ما يريد عن حياة البدو وتاريخهم وعاداتهم وتقاليدهم من خلال أمه، وقد عمل على أسطرتها بطريقة تخص حمدى وأسلوبه فى السرد المعروفة منذ روايته الأولى «لصوص متقاعدون».

لا بد أن أتوقف هنا عند ذلك التقديم الذى طال قليلًا، لأن الموضوع جد مركب ومعقد وشديد الأهمية، ولا بد أن تكون له تطبيقات عملية، وأبرز تلك النماذج جاءت رواية «دنقلة» للكاتب والأديب البارع إدريس على، الذى مرّت ذكرى ميلاده الخامسة والثمانين دون أن يذكره أحد «٢ أكتوبر ١٩٤٠»، وستحل ذكرى رحيله الخامسة عشرة فى ٣٠ نوفمبر الحالى، ذلك الكاتب الذى نسيناه جميعًا، وغفلنا ذكره جميعًا أيضًا، رغم أنه أحد التروس الأدبية القوية التى جعلت من ذلك الهامش الاجتماعى متنًا أدبيًا عملاقًا، لذلك سأخصص الحلقات الأدبية التى كانت روايته «دنقلة» تعبيرًا عن صرخة مكتومة، وذلك خوفًا من وحش التطرف الذى يأكل كل ما أبدعته الحداثة المصرية من أدب وفن وحريات محدودة، والذى بدأ بمجموعته القصصية «المبعدون»، و«من وقائع غرق السفينة»، ثم رواياته «اللعب فوق جبال النوبة»، «النوبى»، «انفجار جمجمة»، «تحت خط الفقر»، وإلى الحلقة المقبلة مع عالم إدريس على الذى ظُلم حيًا وراحلًا.