بعد 120عامًا على وفاة الأستاذ الإمام محمد عبده نكشف أسراره.. أكبر انقلاب فى تفسير القرآن

- يذهب محمد عبده إلى أن الحديث عن الملائكة كان تمثيلًا فلا توجد ملائكة بالمعنى الذى نعرفه

- الإمام حارب التقليد الذى جعل الأمة عاجزة عن أن تواجه تيار الحياة المتجددة ومعالجة أحداثها

- محمد عبده استفاد من العلم الحديث فى تفسير القرآن الكريم والدفاع عن الإسلام

- أخذ كثيرون على محمد عبده أنه أطلق لعقله العنان فى تفسيره للقرآن فتأول بعض الحقائق الشرعية وعدل بها عن الحقيقة إلى المجاز

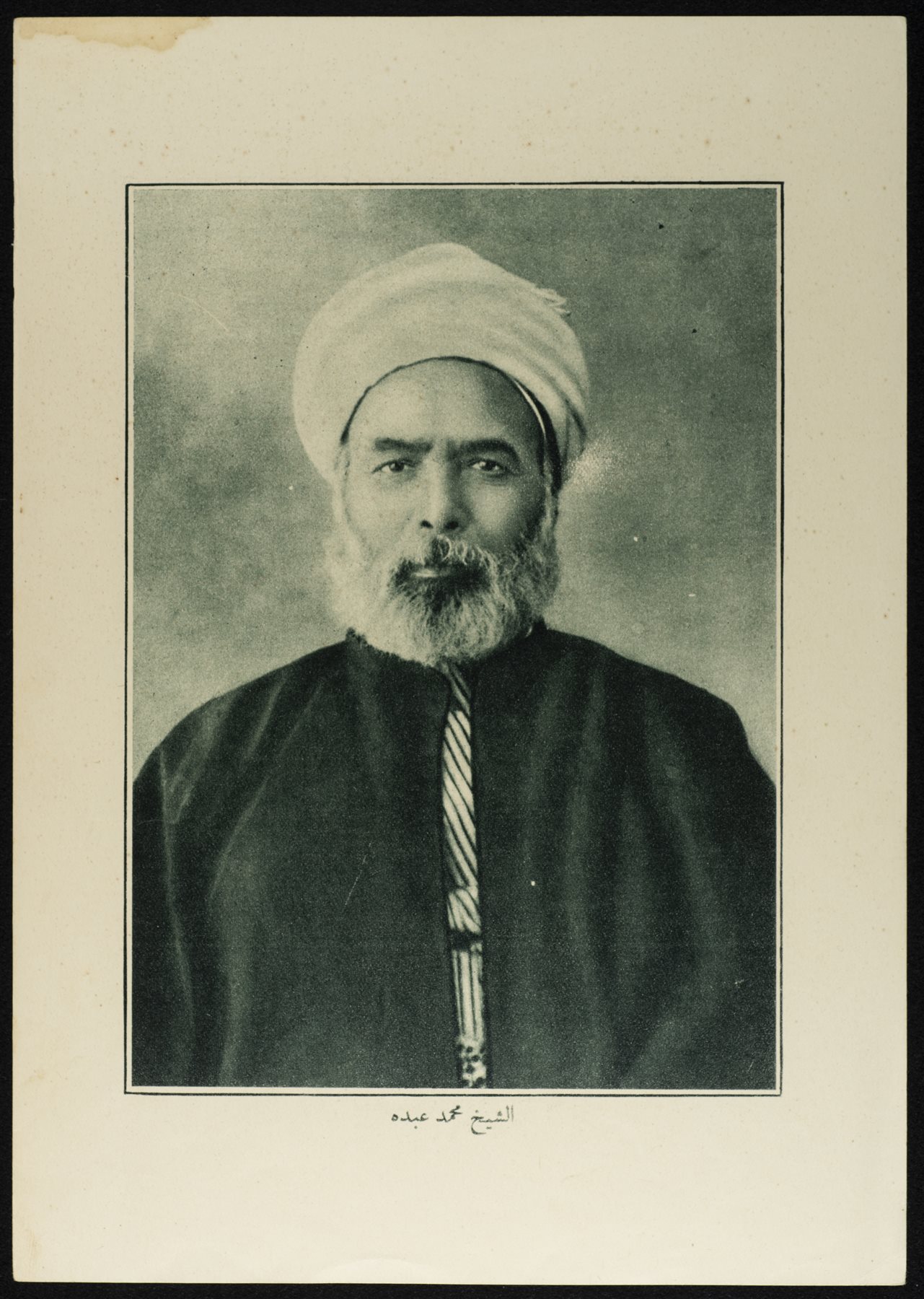

لا نعرف اليوم الذى ولد فيه من العام 1849.

لكننا نعرف اليوم الذى توفى فيه من العام 1905.. فقد ختم حياته فى 11 يوليو.

56 عامًا قضاها بين التعليم فى الأزهر والمشاركة فى الكتابة فى الصحف والجهاد فى صفوف العرابيين والنفى بعيدًا عن مصر، أصدر كتبًا ومجلات وتنقل بين عدة دول، وتولى مناصب وخاض معارك، حتى أصبح مستقرًا فى وجداننا إنه الأستاذ الإمام محمد عبده.

نعرف كيف وصل إلى ما وصل إليه.

لكن كثيرين لا يعرفون أن القدر وحده هو من ساقه إلى أن تصبح له هذه المكانة العابرة للعقود والقرون، فلم يكن راغبًا لا فى العلم ولا فى التعلم، حتى قيض الله له الشيخ درويش، الذى يمكننا أن نعتبره كلمة السر الكبيرة والعظيمة فى حياته.

عندما كان فى الخامسة عشرة من حياته- 1864- أرسله والده إلى المسجد الأحمدى بطنطا، قضى هناك عامًا ونصف العام أمام مشايخ المسجد، فلم يفهم شيئًا لرداءة طريقة التعليم.

يقول كما وثق رشيد رضا فى كتابه «تاريخ الأستاذ الإمام»: أدركنى اليأس من النجاح، فهربت من الدرس، أخذت ما كان لى من ثياب ومتاع، ورجعت إلى محلة نصر بالبحيرة على نية ألا أعود إلى طلب العلم، وتزوجت فى العام 1865 على هذه النية.

بعد أن تزوج بأربعين يومًا زاره والده وألزمه بالعودة إلى طنطا لطلب العلم، احتج وتمنع وحاول أن يهرب مرة أخرى، لكن أمام إصرار أبيه عاد إلى المسجد الأحمدى، وهو فى طريقه قرر الهروب الذى كان هذه المرة فى قرية بها عدد من أقاربه، وظل هناك أيامًا منطلقًا مع أقرانه من الشباب يلهو ويلعب ويضيع وقته.

فى هذه القرية التقى محمد عبده الشيخ درويش خضر، وهو خال أبيه الذى أخذ العلم عن بعض شيوخ الطريقة الشاذلية، وحفظ القرآن والموطأ وبعض كتب الصحاح، وكان قد عاد ليعمل فى فلاحة الأرض، وعندما قابل الشيخ الصغير المتمرد وعرف أنه عزف عن العلم تمامًا، قرر أن يعيده إلى الطريق.

بدأ الشيخ درويش مع محمد عبده رسائل كتبها القطب الصوفى الشهير السيد محمد المدنى، أعطاها له وطلب منه أن يقرأ عليه منها لضعف بصره، ثم بدأ يفسر له معانى ما يقرأ، حتى حبب لمحمد عبده العلم مرة أخرى.

يقول الإمام: ذهبت إلى الأزهر وداومت على طلب العلم على شيوخه، مع محافظتى على العزلة والبعد عن الناس، حتى كنت أستغفر الله إذا كلمت شخصًا كلمة لغير ضرورة.

كان الشيخ درويش هو صاحب الفضل فى أن يكون محمد عبده عالمًا مختلفًا غير تقليدى.

كان محمد عبده يعود إلى قريته أواخر كل سنة دراسية، وهناك كان يجلس إلى الشيخ درويش الذى يسأله عما درسه وعمَّا قرأه، ومن بين ما كان يفعله أنه كان يوجهه لدراسة علوم أخرى إلى جانب ما يدرس بالأزهر كالمنطق والحساب والهندسة، وهو ما كان يستجيب له محمد عبده، حيث التمس هذه العلوم عند من يعرفها، وأحيانًا كان يخطئ، وأحيانًا أخرى كان يصيب.. لكنه كان فى كل الأحوال يحصل على ما يريده من العلوم المختلفة، وهى العلوم التى جعلته أكثر انفتاحًا وتقبلًا للمختلفين معه.

ومن بين ما قاله محمد عبده عن شيخه الأكبر: لم أجد إمامًا يرشدنى إلى ما وجهت إليه نفسى إلا ذلك الشيخ الذى أخرجنى فى بضعة أيام من سجن الجهل إلى فضاء المعرفة، ومن قيود التقليد إلى إطلاق التوحيد، وهذا هو الأثر الذى وجدته فى نفسى من صحبة أحد أقاربى وهو الشيخ درويش خضر.

لمحمد عبده مؤلفات كثيرة، منها: «رسالة التوحيد، وتحقيق وشرح البصائر القصيرية للطوسى، وتحقيق وشرح دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة للجرجانى، والإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية، وتقرير إصلاح المحاكم الشرعية، وشرح نهج البلاغة للإمام على بن أبى طالب، وشرح مقامات بديع الزمان الهمذانى».

قدم فى كتابه «تفسير القرآن الحكيم» تفسيرًا يبدأ بسورة الفاتحة وينتهى عند الآية 126 من سورة النساء

كما كانت له كتابات متعددة وممتدة فى الصحف، ومنها الوقائع المصرية والأهرام والتجارة ومصر، هذا غير مشاركته فى إصدار مجلة «العروة الوثقى» مع أستاذه جمال الدين الأفغانى.

لكن يظل إنجازه الكبير بالنسبة لى، وبالنسبة لكثيرين غيرى هو تفسيره للقرآن الكريم.

لم يستكمل محمد عبده تفسيره، وتدلنا جغرافية ما تركه وراءه على ذلك، ويمكننا أن نحصى ما قام به على النحو التالى:

أولًا: قدم فى كتابه «تفسير القرآن الحكيم» تفسيرًا يبدأ بسورة الفاتحة وينتهى عند الآية ١٢٦ من سورة النساء.

ثانيًا: قدم تفسيرًا لجزء «عم»، الجزء الثلاثين من القرآن الكريم، وهو التفسير الذى تم بطلب من الجمعية الخيرية الإسلامية، التى أصدرته لأول مرة فى القاهرة فى العام ١٩٠٤، وكان هدفه أن يكون مرجعًا لأساتذتها فى تفهيم التلاميذ معانى ما يحفظون من سور هذا الجزء وعاملًا للإصلاح فى أعمالهم وأخلاقهم.

يقول الإمام عمَّا قام به فى تفسير جزء «عم»: بذلت جهدى لتكون العبارة سهلة التناول، خالية من الخلاف وكثرة الوجوه فى الإعراب، بحيث لا يحتاج فى فهمها إلا أن يعرف القارئ كيف يقرأ، أو السامع كيف يسمع، مع حسن النية وسلامة الوجدان.

فى تفسير جزء «عم» قدم محمد عبده لسورة العصر تفسيرين، الأول موجز، والثانى مبسوط كما يصفه هو، وهو التفسير الذى ألقاه على عدد من علماء ووجهاء الجزائر، وقال عنه: قرأت تفسير هذه السورة فى سبعة أيام، وكل درس لا يقل عن ساعتين أو ساعة ونصف.

ثالثًا: فسر الآيات من ٥٢ إلى ٥٥ من سورة الحج، وهى التى تبدأ بـ«وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته» وتنتهى بـ«أو يأتيهم عذاب يوم عقيم»، وهو التفسير الذى أبطل من خلاله قصة الغرانيق وأفسد ما بنى عليها من تفسير يذهب بعصمة النبى صلى الله عليه وسلم، ويرفع الأمان عن الوحى الذى تكفل الله بحفظه.

رابعًا: قدم تفسيرًا للآية ٣٧ من سورة الأحزاب، والتى تقول: «وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرًا زوجناكها لكى لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرًا وكان أمر الله مفعولًا»، ووضع له عنوان «مسألة زيد وزينب»، وكان جوابًا عن سؤال لأحد المسلمين التونسيين، ونشرته مجلة «المنار»، وسعى محمد عبده من خلاله إلى إبطال كل ما أثير حول قصة زواج النبى من السيدة زينب بنت جحش، التى كانت زوجة مولاه زيد بين حارثة، ورده لما ألصق بالنبى من أحاديث باطلة تصوره بصورة الرجل الشهوانى.

لم ينتظم محمد عبده فى التفسير، فعل ذلك بشكل متقطع، ويمكننا أن نرصد ما قام به خلال مرحلتين:

الأولى كانت فى بيروت.

فبعد فشل الثورة العرابية ١٨٨٢ التى شارك فيها تم نفيه أولًا إلى بيروت ثم إلى باريس ومنها عاد إلى بيروت مرة أخرى.

بدأ محمد عبده تفسير بعض أجزاء القرآن فى المسجد العمرى ببيروت، فكان يعقد درسه به ثلاث ليال فى الأسبوع، واجتذب درسه عددًا من الفاعلين فى الحركة الثقافية والفكرية بلبنان، حتى إن عددًا من المسيحيين كانوا يجتمعون على باب المسجد لسماعه، ولما حالت ضوضاء الشارع دون سماعهم له، طلبوا منه السماح لهم بدخول المسجد لمتابعة حديثه، فسمح لهم بالوقوف داخل المسجد إلى جوار الباب.

والثانية كانت فى القاهرة.

وقد بدأها عندما كان يلقى دروسه فى تفسير القرآن الكريم بالجامع الأزهر فى يونيو ١٨٩٩ واستمر فى إلقائها نحو ست سنوات، أى حتى وفاته.

فى التجربة الثانية لعب الشيخ رشيد رضا دورًا مهمًا فى دفع الأستاذ الإمام وتحفيزه للمضى فى التفسير.

وفى كتابه «التفسير والمفسرون» لمؤلفه الدكتور محمد السيد حسين الذهبى، يشير إلى أن الأستاذ الإمام لم يدون شيئًا من تفسيره بنفسه، كان يكتفى بأن يلقى الدروس فى التفسير على طلابه، لكن رشيد رضا كان يكتب أثناء إلقاء هذه الدروس مذكرات يودعها ما يراه أهم أقوال الأستاذ الإمام، ثم يحفظ ما كتب ليمده بما يذكره من أقواله وقت الفراغ، ثم قام بنشر ما كتب فى مجلته «المنار» وكان يُطلع الإمام على ما أعده للطبع كلما تيسر ذلك بعد جمع حروفه فى المطبعة وقبل طبعه، فكان ربما ينقح فيه بزيادة قليلة، أو حذف كلمة أو كلمات.

ويقول رشيد رضا: لا أذكر أنه انتقد شيئًا مما لم يره قبل الطبع، بل كان راضيًا بالمكتوب، معجبًا به.

منهجه تحول إلى مدرسة انتظم فى صفوفها على مدار أجيال عديدة مفكرون كبار منهم طه حسين

كان التدوين للتفسير الشفهى قائمًا، وبعد عام من بدئه أخذ رشيد رضا ينشره فى مجلة «المنار» بداية من عدد مايو ١٩٠٠، واستمر ينشر فيها شهريًا حتى عددها الخامس من سنتها الخامسة عشرة، وبعد ذلك أخذ رشيد رضا يواصل التفسير منفردًا على منهج محمد عبده.

ورغم أن الحصيلة النهائية من تفسير الأستاذ الإمام لم تكن كبيرة، إلا أن ما أنتجه يظل كافيًا للتدليل على منهجه الذى تحول إلى مدرسة انتظم فى صفوفها على مدار أجيال عديدة مفكرون كبار منهم طه حسين وأمين الخولى ومحمد أحمد خلف الله ومحمود أبورية ونصر حامد أبوزيد، وهى المدرسة التى عرفت بمدرسة التفسير الأدبى للقرآن.

لكن لماذا أطلق على ما قام به محمد عبده أنه كان انقلابًا فى عالم تفسير القرآن الكريم؟

سأترك الإمام قليلًا وأعود بكم إلى العام ٢٠٢٤.

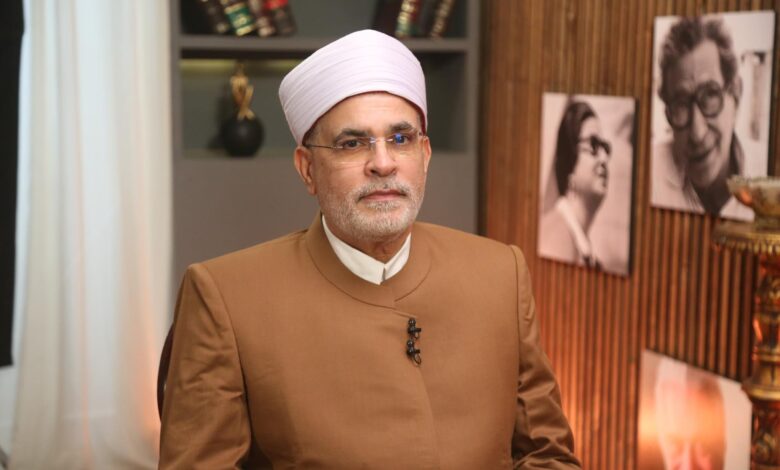

فى موسم رمضان هذا العام كنت أقدم برنامج «أبواب القرآن»، الذى كان ضيفى وشريكى فيه هو الأستاذ الدكتور محمد سالم أبوعاصى، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر.

قبل محمد عبده كانت التفاسير حشدًا لمعلومات نحوية بلاغية صرفية فقهية أصولية فلسفية

سألته فى حلقتنا الأولى: هل نحتاج إلى تفسير جديد للقرآن الكريم؟

أخذنى أبوعاصى مباشرة إلى عالم الإمام محمد عبده ودنياه.

قال لى: سؤالك هذا ليس جديدًا، سأله فى نهايات القرن التاسع عشر الأستاذ الإمام محمد عبده، عندما رأى أن التفسير كان يكتبه العلماء ليقرأه العلماء، وكأنهم يخاطبون بعضهم البعض، كانت التفاسير حشدًا لمعلومات نحوية بلاغية صرفية فقهية أصولية فلسفية، وكل مفسر ينقل عن الآخر، ووجد محمد عبده أن المثقفين والمدنيين وعموم الناس لا يستطيعون فهم القرآن؛ لأن تفسيراته للنخبة؛ لذلك طرح مشروعه الكبير الذى كان يقوم على أن الأمة تحتاج إلى تفسير جديد للقرآن.

ما فعله محمد عبده كان مفارقًا لما فعله السابقون عليه فى تفسير القرآن، وحتى نفهم ما جرى، فإننا سنتوقف عند وثيقتين على درجة كبيرة من الأهمية.

الأولى هى نص حوار دار بينه وبين تلميذه محمد رشيد رضا الذى كان له دور فى تحفيز محمد عبده نحو التفسير والبدء فيه، وهو الحوار الذى دار على النحو التالى:

رشيد: متى ستقدم لنا تفسيرًا كاملًا للقرآن يا فضيلة الإمام؟

عبده: القرآن لا يحتاج إلى تفسير كامل من كل وجه، فله تفاسير كثيرة أتقن بعضها ما لم يتقن البعض، ولكن الحاجة شديدة إلى تفسير بعض الآيات، ولعل العمر لا يتسع لتفسير كامل.

رشيد: لو كتبت تفسيرًا على هذا النحو تقتصر فيه على حاجة العصر، وتترك كل ما هو موجود فى كتب التفسير وتبين ما أهملوه.

عبده: إن الكتب لا تفيد القلوب العمى، فإن دكان السيد عمر الخشاب مملوءة بالكتب من جميع العلوم، وهى لا تعلم شيئًا منها، لا تفيد الكتب إلا إذا صادفت قلوبًا متيقظة عالمة بوجه الحاجة إليها تسعى فى نشرها، إذا وصل لأيدى هؤلاء العلماء كتاب فيه غير ما يعلمون لا يعقلون المراد منه، وإذا عقلوا عنه شيئًا يردونه ولا يقبلونه، وإذا قبلوه حرفوه إلى ما يوافق علمهم ومشربهم، كما جروا عليه فى نصوص الكتاب والسنة التى نريد بيان معناها الصحيح وما تفيده.

إن الكلام المسموع يؤثر فى النفس أكثر مما يؤثر فيها الكلام المقروء، لأن نظر المتكلم وحركاته وإشارته ولهجته فى الكلام تساعد على فهم مراده، وأيضًا يمكن السامع أن يسأل المتكلم عما يخفى عليه من كلامه، فإذا كان مكتوبًا فمن يسأل؟

إن السامع يفهم ٨٠ بالمائة من مراد المتكلم، والقارئ لكلامه يفهم منه ٢٠ بالمائة على ما أراد الكاتب، ومع ذلك كنت أقرأ التفسير وكان يحضره بعض طلبة الأزهر وبعض طلبة المدارس الأميرية، وكنت أذكر كثيرًا من الفوائد التى تحتاج إليها فى حالة العصر فما اهتم لها أحد فيما أعلم، مع أنها كان من حقها أن تكتب، وما علمت أحدًا كتب منها شيئًا خلا تلميذين قبطيين من مدرسة الحقوق، وكانا يراجعانى فى بعض ما يكتبان، وأما المسلمون فلا.

قرأت تفسير سورة «العصر» فى سبعة أيام، وكل درس لا يقل عن ساعتين أو ساعة ونصف، بينت فيه وجه كون الإنسان فى خسر، إلا من استثنى الله تعالى، وما المراد بالتواصى بالحق والتواصى بالصبر، مما لو جمع لكان رسالة حسنة فى تفسير السورة، وما علمت أحدًا كتب من ذلك شيئًا.

رشيد: يوجد كثير من المتتبعين لحالة العصر والإسلام فى البلاد المتفرقة، وكثير منهم ما نبههم إلا «العروة الوثقى» وأنا لم أنتبه التنبيه الذى أنا عليه إلا بها.

عبده: إن بعض الناس توجد فيهم خاصية أنهم يقدرون على الكلام بأى موضوع أمام أى إنسان، سواء كان يدرك الكلام ويقبله أم لا، وهذه الخاصية كانت موجودة عند السيد جمال الدين، يلقى الحكمة لمريدها وغير مريدها، وأنا كنت أحسده على هذا، لأننى أتأثر فى حالة المجالس والوقت فلا تتوجه نفسى للكلام إلا إذا رأيت له محلًا، وهكذا الكتابة، فإننى أتصور أن أكتب بموضوع وعندما أوجه قواى لجمع ما يحسن كتابته تتوارد على فكرى معان كثيرة ووجوه للكلام جمة، ثم يأتينى خاطر: لمن ألقى هذا الكلام؟ ومن ينتفع به؟ فأتوقف عن الكتابة، أرى تلك المعانى التى اجتمعت عندى قد امتص بعضها بعضًا حتى تلاشت، ولا أكتب شيئًا.

إن حالة المخاطب تؤثر بى جدًا، ولذلك لا أتكلم بشىء عن حالة الإسلام عندما أجتمع بهؤلاء العلماء؛ لأن أفكارهم منصرفة عن ذلك بالكلية، ولذلك لا يعلمون شيئًا مع سعة وقتهم، وعند قراءة التفسير كنت أتكلم على حسب حالة الحاضرين، لأننى لا أطالع عندما أقرأ، لكننى ربما أتصفح كتاب تفسير إذا كان هناك وجه غريب فى الإعراب أو كلمة غريبة فى اللغة، فإذا حضرنى جماعة من البلداء الخاملى الفكر أحل لهم المعنى بكلمات قليلة، وإذا كان هناك من ينتبه لما أقول ويلقى بالًا يفتح على بكلام كثير.

رشيد: إن الزمان لا يخلو ممن يقدر كلام الإسلام قدره، وإن كانوا قليلين، وسيزيد عددهم يومًا فيومًا، فالكتابة تكون مرشدًا لهم فى سيرهم، وإن الكلام الحق، وإن قل الآخذ به والعارف بشأنه، لا بد أن يحفظ وينمو بمصادفة المباءة المناسبة له، وهو مقتضى ناموس الانتخاب الطبيعى، كما حفظت «العروة الوثقى» فإن أوراقها الأصلية الضعيفة قد بليت لكن ما فيها من المقالات البديعة المثال والفوائد العظيمة قد حفظت فى الطروس والنفوس.

أما الوثيقة الثانية فهى كلمة مطولة كتبها محمد عبده شرح خلالها منهجه فى التفسير وماذا يريد منه، وقد وضع لها عنوان «مقدمة فى تفسير القرآن».

يبدأ محمد عبده مقدمته بقوله: الكلام فى تفسير القرآن ليس بالأمر السهل، وربما كان من أصعب الأمور وأهمها، وما كل صعب يُترك، ولذلك لا ينبغى أن يمتنع الناس عن طلبه، ووجوه الصعوبة كثيرة، أهمها أن القرآن كلام سماوى، تنزّل من حضرة الربوبية، التى لا يكتنه كنهها، على قلب أكمل الأنبياء، وهو يشتمل على معارف عالية، ومطالب سامية، لا يشرف عليها إلا أصحاب النفوس الزاكية والعقول الصافية، وإن الطالب له يجد أمامه من الهيبة والجلال الفائضين من حضرة الكمال، ما يأخذ بتلابيبه، ويكاد يحول دون مطلوبه، ولكن الله تعالى خفف علينا الأمر، بأن أمرنا بالفهم والتعقل لكلامه، لأنه إنما أنزل الكتاب نورًا وهدى مبينًا للناس شرائعه وأحكامه، ولا يكون كذلك إلا إذا كانوا يفهمونه.

يحدد محمد عبده التفسير الذى يطلبه بأنه فهم الكتاب من حيث هو دين يُرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم فى حياتهم الدنيا، وحياتهم الآخرة، فإن هذا هو المقصد الأعلى منه، وما وراء هذا من المباحث تابع له، أو وسيلة لتحصيله.

ويرى أن للتفسيرات القائمة للقرآن وجوهًا شتى.

أحدها النظر فى أساليب الكتاب ومعانيه، وما اشتمل عليه من أنواع البلاغة ليعرف به علو الكلام وامتيازه على غيره من القول، سلك هذا المسلك «الزمخشرى» وقد ألمّ بشىء من المقاصد الأخرى، ونحا نحوه آخرون.

وثانيها الإعراب، وقد اعتنى بهذا أقوامٌ توسعوا فى بيان وجوهه، وما تحتمله الألفاظ منها.

وثالثها تتبع القصص، وقد سلك هذا المسلك أقوامْ زادوا فى قصص القرآن ما شاءوا من كتب التاريخ والإسرائيليات، ولم يعتمدوا على التوراة والإنجيل والكتب المعتمدة عند أهل الكتاب وغيرهم، بل أخذوا جميع ما سمعوه عنهم من غير تفريق بين غث وسمين، ولا تنقيح لما يخالف الشرع، ولا يطابق العقل.

ورابعها غريب القرآن.

وخامسها الأحكام الشرعية من عبادات ومعاملات والاستنباط منها.

وسادسها الكلام فى أصول العقائد ومقارعة الزائغين ومحاجة المخالفين، وللإمام الرازى العناية الكبرى بهذا النوع.

وسابعها المواعظ والرقائق، وقد مزجها الذين ولعوا بحكايات المتصوفة والعباد، وخرجوا ببعض ذلك عن حدود الفضائل والآداب التى وضعها القرآن.

التفسير الذى ينسبونه للشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى إنما هو للقاشانى الباطنى الشهير

وثامنها ما يسمونه بالإشارة، وقد اشتبه على الناس فيه كلام الباطنية بكلام الصوفية، ومن ذلك التفسير الذى ينسبونه للشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى، وإنما هو للقاشانى الباطنى الشهير، وفيه من النزعات ما يتبرأ منه دين الله وكتابه العزيز.

ويعلق محمد عبده على هذه الوجوه بقوله: الإكثار فى مقصد خاص من هذه المقاصد يخرج بالكثيرين عن المقصود من كتاب الله، ويذهب بهم فى مذاهب تنسيهم معناه الحقيقى، لهذا كان الذى نعنى به من التفسير هو ما سبق ذكره، ويتبعه بلا ريب بيان وجوه البلاغة بقدر ما يحتمله المعنى وتحقيق الإعراب على الوجه الذى يليق بفصاحة القرآن وبلاغته.

ويشتبك محمد عبده مع أهل عصره فيما يقولون من أنه لا حاجة إلى التفسير والنظر فى القرآن، لأن الأئمة السابقين نظروا فى الكتاب والسنة، واستنبطوا الأحكام منهما، فما علينا إلا أن ننظر فى كتبهم ونستغنى بها.

ويرد الإمام على ذلك، يقول: لو صح هذا الزعم لكان طلب التفسير عبثًا يضيع به الوقت سدى، وهو على ما فيه من تعظيم شأن الفقه مخالف لإجماع الأمة من النبى، صلى الله عليه وسلم، إلى آخر واحد من المؤمنين، ولا أدرى كيف يخطر هذا على بال مسلم، فالأحكام العملية التى جرى الاصطلاح على تسميتها فقهًا هى أقل ما جاء فى القرآن، وإن فيه من التهذيب ودعوة الروح إلى ما فيه سعادتها ورفعها من حضيض الجهالة إلى أوج المعرفة وإرشادها إلى طريقة الحياة الاجتماعية ما لا يستغنى عنه من يؤمن بالله واليوم الآخر، وما هو أجدر بالدخول فى الفقه الحقيقى، ولا يوجد هذا الإرشاد إلا فى القرآن وفيما أخذ منه كإحياء العلوم حظ عظيم من علم التهذيب، ولكن سلطان القرآن على نفوس الذين يفهمونه وتأثيره فى قلوب الذين يتلونه حق تلاوته لا يساهمه فيه كلام، كما أن الكثير من حكمه ومعارفه لم يكشف عنها اللثام، ولم يفصح عنها عالم ولا إمام، ثم إن أئمة الدين قالوا: إن القرآن سيبقى حجة على كل فرد من أفراد البشر إلى يوم القيامة لحديث «والقرآن حجة لك أو عليك»، ولا يعقل هذا إلا بفهمه، والإصابة من حكمته وحكمه.

يجب على كل واحد من الناس أن يفهم آيات الكتاب بقدر طاقته

ويضيف محمد عبده: لقد خاطب الله بالقرآن من كان فى زمن التنزيل، ولم يوجه الخطاب إليهم لخصوصية فى أشخاصهم، بل لأنهم من أفراد النوع الإنسانى الذى أنزل القرآن لهدايته، يقول الله تعالى «يا أيها الناس اتقوا ربكم»، فهل يُعقل أنه يرضى منا بأن لا نفهم قوله هذا، ونكتفى بالنظر فى قول ناظر نظر فيه، لم يأتنا من الله وحى بوجوب اتباعه، لا جملة ولا تفصيلا؟

ويجيب الإمام: كلا.. إنه يجب على كل واحد من الناس أن يفهم آيات الكتاب بقدر طاقته، لا فرق بين عالم وجاهل ويكفى العامى من فهم قوله تعالى «قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون»، إلى آخر ما يعطيه الظاهر من الآيات، وإن الذين جمعت أوصافهم فى الآيات الكريمة لهم الفوز والفلاح عند الله تعالى، ويكفى فى معرفة الأوصاف أن يعرف معنى الخشوع والإعراض عن اللغو وما لا خير فيه، والإقبال على ما فيه فائدة له دنيوية أو أخروية، وبذل المال فى الزكاة والوفاء بالعهد، وصدق الوعد، والعفة عن إتيان الفاحشة، وأن من فارق هذه الأوصاف إلى أضدادها فهو المتعدى على حدود الله المتعرض لغضبه.

من الممكن أن يتناول كل أحد من القرآن بقدر ما يجذب نفسه على الخير ويصرفها عن الشر

ويؤكد محمد عبده على ما يريده بقوله: فهم هذه المعانى مما يسهل على المؤمن من أى طبقة كان، ومن أهل أى لغة كان، ومن الممكن أن يتناول كل أحد من القرآن بقدر ما يجذب نفسه على الخير ويصرفها عن الشر، فإن الله تعالى أنزله لهدايتنا، وهو يعلم منا كل أنواع الضعف الذى نحن عليه، وهناك مرتبة تعلو هذه، وهى من فروض الكفاية.

كثير من الألفاظ كانت تستعمل فى زمن التنزيل لمعان، ثم غلبت على غيرها بعد ذلك

ويقسم محمد عبده مراتب التفسير، فله مراتب أدناها أن يبين بالإجمال ما يشرب القلب عظمة الله وتنزيهه، ويصرف النفس عن الشر ويجذبها إلى الخير، وهذه هى التى قلنا إنها متيسرة لكل أحد «ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر».

وأما المرتبة العليا فهى لا تتم إلا بأمور: أحدها فهم حقائق الألفاظ المفردة التى أودعها القرآن، بحيث يحقق المفسر ذلك من استعمالات أهل اللغة، غير مكتف بقول فلان وفلان، فإن كثيرًا من الألفاظ كانت تستعمل فى زمن التنزيل لمعان، ثم غلبت على غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد.

يجب على من يريد الفهم الصحيح أن يتتبع الإصطلاحات التى حدثت فى اللغة ليفرق بينها

من ذلك لفظ التأويل، اشتهر بمعنى التفسير مطلقًا، أو على وجه مخصوص، ولكنه جاء فى القرآن بمعانٍ أخرى كقوله تعالى «هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، «فما هذا التأويل»؟

ويجيب الإمام: يجب على من يريد الفهم الصحيح أن يتتبع الإصطلاحات التى حدثت فى اللغة ليفرق بينها وبين ما ورد فى الكتاب، فكثيرًا ما يفسر المفسرون كلمات القرآن بالإصطلاحات التى حدثت فى اللغة بعد القرون الثلاثة الأولى، فعلى المدقق أن يفسر القرآن بحسب المعانى التى كانت مستعملة فى عصر نزوله، والأحسن أن يفهم اللفظ من القرآن نفسه بأن يجمع ما تكرر فى مواضع منه وينظر فيه، فربما استعمل بمعانً مختلفة، كلفظ الهداية وغيره، ويحقق كيف يتفق معناه مع معنى الآية، فيعرف المعنى المطلوب من بين معانيه.

وقد قالوا إن القرآن يفسر بعضه ببعض، وإن أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ موافقته لما سبق له من القول، واتفاقه مع جملة المعنى، وائتلافه مع القصد الذى جاء له الكتاب بجملته.

ثانيها الأساليب فينبغى أن يكون عنده من علمها ما يفهم به هذه الأساليب الرفيعة، وذلك يحصل بممارسة الكلام البليغ ومزاولته مع التفطن لنكته ومحاسنه والعناية بالوقوف على مراد المتكلم منه.

نعم إننا لا نتسامى إلى فهم مراد الله تعالى كله على وجه الكمال والتمام، ولكن يمكننا فهم ما نهتدى إليه بقدر الطاقة، ويحتاج فى هذا إلى علم الإعراب وعلم الأساليب «المعانى والبيان»، ولكن مجرد العلم بهذه الفنون وفهم مسائلها وحفظ أحكامها لا يفيد المطلوب.

ترون فى كتب العربية أن العرب كانوا مسددين فى النطق، يتكلمون بما يوافق القواعد قبل أن توضع، أتحسبون أن ذلك كان طبيعيًا لهم؟ كلا وإنما هى ملكة مكتسبة بالسماع والمحاكاة، ولذلك صار أبناء العرب أشد عجمة من العجم عندما اختلطوا بهم، ولو كان طبيعيًا ذاتيًا لهم لما فقدوه فى مدة خمسين سنة من بعد الهجرة.

ثالثها علم أحوال البشر فقد أنزل الله هذا الكتاب وجعله آخر الكتب، وبين فيه ما لم يبينه فى كثير من أحوال الخلق وطبائعه، والسنن الإلهية فى البشر، وقص علينا أحسن القصص عن الأمم، وسيرها الموافقة لسنته فينا، فلا بد للناظر فى هذا الكتاب من النظر فى أحوال البشر، فى أطوارهم وأدوارهم، ومناشئ اختلاف أحوالهم، من قوة وضعف، وعز وذل، وعلم وجهل، وإيمان وكفر، ومن العلم بأحوال الكبير، علوية وسفلية، ويحتاج فى هذا إلى فنون كثيرة من أهمها التاريخ بأنواعه.

أنا لا أعقل كيف يمكن لأحد أن يفسر قوله تعالى «كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» وهو لا يعرف أحوال البشر، وكيف اتحدوا، وكيف تفرقوا، وما معنى تلك الوحدة التى كانوا عليها، وهل كانت نافعة أم ضارة، وماذا كان من آثار بعثة النبيين فيهم؟

أجمل القرآن الكلام عن الأمم وعن السنن الإلهية وعن آياته فى السموات والأرض وفى الآفاق والنفس، وهو إجمال صادر عمن أحاط بكل شىء علمًا، وأمرنا بالنظر والتفكير والسير فى الأرض لنفهم إجماله بالتفصيل الذى يزيدنا ارتقاءً وكمالًا، ولو اكتفينا من علم الكون بنظرة فى ظاهره، لكنا كمن يعتبر الكتاب بلون جلده، لا بما حواه من علم وحكمة.

رابعها العلم بوجه هداية البشر كلهم بالقرآن، فيجب على المفسر القائم بهذا الفرض الكفائى أن يعلم ما كان عليه الناس فى عصر النبوة، من العرب وغيرهم، لأن القرآن ينادى بأن الناس كلهم فى شقاء وضلال، وأن النبى، صلى الله عليه وسلم، بعث لهدايتهم وإسعادهم.

وكيف يفهم المفسر ما قبحته الآيات من عوائدهم على وجه الحقيقة، أو ما يقرب منها إذا لم يكن عارفًا بأحوالهم وما كانوا عليه؟ هل يكتفى من علماء القرآن دعاة الدين والمناضلين عنه بالتقليد؟ بأن يقولوا تقليدًا لغيرهم، بأن الناس كانوا على باطل، وإن القرآن دحض أباطيلهم فى الجملة؟.. كلا.

خامسها العلم بسيرة النبى، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه مما كانوا عليه من علم وعمل وتصرف فى الشئون، دنيويها وأخرويها، فعلم، مما ذكرنا، أن التفسير قسمان:

أحدهما جاف مبعد عن الله وكتابه، وهو ما يقصد به حل الألفاظ وإعراب الجمل وبيان ما ترمى إليه تلك العبارات والإشارات من النكت الفنية، وهذا لا ينبغى أن يسمى تفسيرًا، وإنما هو ضرب من التمرين فى الفنون كالنحو والمعانى وغيرهما.

وثانيهما وهو التفسير الذى قلنا إنه يجب على الناس، على أنه فرض كفاية، وهو الذى يستجمع تلك الشروط لأجل أن تستعمل لغايتها، وهو ذهاب المفسر إلى فهم مراد القائل من القول، وحكمة التشريع فى العقائد والأخلاق والأحكام على الوجه الذى يجذب الأرواح ويسوقها إلى العمل والهداية المودعة فى الكلام ليتحقق فيه معنى قوله «هدى ورحمة» ونحوهما من الأوصاف، فالمقصد الحقيقى وراء تلك الشروط والفنون هو الاهتداء بالقرآن، وهذا هو الغرض الأول الذى أرمى إليه فى قراءة التفسير.

مثل الناطقين بالعربية الآن- من العراق إلى نهاية مراكش- بالنسبة إلى العرب فى لغتهم كمثل قوم من الأعاجم مخالطين للعرب، وجد فى كلامهم بسبب المخالطة مفردات كثيرة من العربية، فهؤلاء الأقوام أشد حاجة إلى التفسير وفهم القرآن من المسلمين الأولين، لا سيما من كانوا فى القرن الثالث، حيث بدئ بكتابة التفسير، وأحس المسلمون بشدة حاجتهم إليه، ولا شك أن من يأتى بعدنا يكون أحوج منا إلى ذلك، إذا بقينا على تقهقرنا، ولكن إذا يسر الله لنا نهضة لإحياء لغتنا وديننا فربما يكون مَن بعدنا أحسن حالًا منا.

ما قاله الإمام محمد عبده فى هذه المقدمة جعلته محورًا للنقاش بينى وبين الدكتور محمد سالم أبوعاصى فى «أبواب القرآن».

سألته: هل هناك مواصفات معينة لمن يتصدى لتفسير القرآن؟

قال: فى الكتب الكلاسيكية القديمة مثل «الإتقان» للسيوطى و«البرهان» للزركشى نجد ١٢ شرطًا يجب أن تتوافر فيمن يتصدى للتفسير، منها إتقانه علوم اللغة والبيان والبديع والنحو والصرف وعلوم القرآن والحديث، وظل هذا النمط مستمرًا حتى وصلنا إلى الإمام محمد عبده.

طبقًا لأبوعاصى لم يضع محمد عبده شروطًا جديدة، بل دمج القديمة فى ٥ شروط فقط.

على المُفسر أن يعرف مفردات القرآن من خلال اللغة والأفضل أن يبحث عن المفردة القرآنية فى معناها من داخل القرآن

أولها أن يكون المفسر عالمًا بمفردات القرآن، وقال: لا بد أن يعرف مفردات القرآن من خلال اللغة والأفضل أن يبحث عن المفردة القرآنية فى معناها من داخل القرآن، فالسياق يحدد المعنى المراد، فالكلمة قد يكون لها معنى فى اللغة، لكن عندما تأتى فى سياق قرآنى ما يكون لها معنى آخر.

مثلًا كلمة «القارعة» معناها اللغوى الضرب.

لكن فى السياق القرآنى «القارعة ما القارعة» معناها القيامة.

الإمام محمد عبده قال بضرورة البحث عن الكلمات القرآنية فى معاجم اللغة

فالإمام محمد عبده قال بضرورة البحث عن الكلمات القرآنية فى معاجم اللغة، والأفضل البحث عنها داخل البنية القرآنية، فيكون للسياق دخل فى فهم المعنى، وهنا يكون تفسير القرآن بالقرآن.

الشرط الثانى عند محمد عبده أن يفهم المفسر أساليب القرآن، وهذه أخذها من القدامى، فالمعنى السطحى للكلمة يمكن أن يدركه الجميع، لكن المعنى الكامن لا، وهو المعنى الذى يأتى من وراء اللفظ، وقد عبر عنه عبدالقادر الجرجانى بتوصيفه بمعنى المعنى.

يعنى مثلًا عندما نقرأ «إياك نعبد وإياك نستعين»، يفهمها الإنسان على أننا نتوجه إلى الله بالعبادة.

لكن يمكن أن يأتى آخر يفهم الأساليب، فيقول: لماذا قال «إياك نعبد» ولم يقل «نعبد إياك»، ولماذا قال «إياك نستعين» ولم يقل «نستعين إياك»، ولماذا قدم العبادة على الاستعانة؟ مع أن المنطق يقول إنك تطلب الاستعانة حتى تعبد.

صاحب علم المعانى هنا يقول إن الله قدم العبادة على الاستعانة أنه يريد أن يقول لك أعلن عن عبوديتك تأتيك الاستعانة، فإذا أعلنت وعزمت على عبادة الله مد الله لك يد العون.

الإمام محمد عبده اشترط ضرورة معرفة المفسر بأحوال البشر وهو ما لم يقل به أحد من قبله

الشرط الثالث هو ضرورة معرفة المفسر بأحوال البشر، وهو ما لم يقل به أحد من قبله، فلا بد أن يعرف المفسر الحالة الاجتماعية للمجتمع الذى سيقدم له تفسيره، فقد اتفقنا أن القرآن جاء لمصلحة الناس، وحتى تتحقق المصلحة فلا بد من معرفة أحوال الناس.

من حق المفسر أن ينتقى معنى يناسب بيئة معينة، ولا يذكر المعنى الثانى الذى لا يناسبهم

وبهذا الشرط يمكن أن يكون هناك تفسير لآية فى الشرق هنا، وتفسير مختلف لنفس الآية فى الغرب، فالقرآن عام مرن، ومرونته أن الدلالة اللغوية للكلمات يمكن أن تعطيك أكثر من معنى، وقد يكون هناك معنى يناسب الناس فى الوطن العربى، ومعنى آخر يناسب الناس فى الغرب، بشرط أن تكون بنية النص القرآنى تحتمل المعنيين، وألا يكون بينهما تناقض.

ومن حق المفسر أن ينتقى معنى يناسب بيئة معينة، ولا يذكر المعنى الثانى الذى لا يناسبهم، لأن فى هذا مصلحة الناس.

يقول أبوعاصى: على سبيل المثال لو أنا فى بيئة يسلم فيها الرجل على المرأة بشكل عادى، هنا أقول له مذهب أبى حنيفة أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، ولا نلتفت إلى الآخرين الذين يفسرون «أو لامستم النساء» بأنه أى لمس للمرأة ينقض الوضوء، فأبوحنيفة يفسر «لامستم» بالعلاقة الحميمة بين الرجل والمرأة، فى حين يرى الشافعى أن اللمس المقصود يحدث بمجرد الجس باليد، هنا يمكن ألا نتحدث بحديث الشافعى ونغلب حديث أبى حنيفة، ومن حق المفسر أن يبتعد عن مذهب الجمهور أو الشافعية أو المالكية، وينظر فى الظرف التاريخى والمكان الذى يقال فيه الكلام، ومن المنطق أن نتخير من كتب التفسير أو نبدع رأيًا يتناسب مع العصر.

على المُفسر أن يراعى فى تفسيره إظهار كيف هدى القرآن الناس وكيف تعامل مع الكفار والعصاة

الشرط الرابع هو علم المفسر بهدايات القرآن.

يرى محمد عبده أن القرآن جاء فى مجتمع جاهلى، فيه عادات كفر ونفاق وزندقة، فكيف هدى القرآن الناس؟ ما الأساليب التى استخدمها لهداية هؤلاء؟ وعلى المفسر أن يراعى فى تفسيره إظهار كيف هدى القرآن الناس وكيف تعامل مع الكفار والعصاة، وأعتقد أن هذا شرط أساسى.

لكن للأسف الشديد معرفة المفسرين بأحوال البشر وبهدايات القرآن أمر لا يأخذ مساحات كبيرة فى الكتب الكلاسيكية، ربما الإمام الشاطبى مر عليه فى كتابه الموافقات، واستكمله محمد عبده، لكن ليس له حضور كبير الآن، فهدايات الناس ومراعاة أحوالهم، ومعرفة متى أترك شيئًا ومتى أهتم به، من ضروريات المفسرين.

الشرط الخامس هو العلم بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة.

ويقول أبوعاصى: وإن كنت أختلف معه قليلًا هنا، فالمعرفة بسيرة النبى مسلم بها، لأنه كان النموذج لتطبيق القرآن، تجسدت معانى القرآن فى سلوكه وفى حياته، وسيرته يجب أن تدرس بالمعنى العام للفقه، لكن سيرة الصحابة شىء مختلف وفيها كثير من الآراء.

يمكننا أن نعود بكم مرة أخرى إلى وثيقة محمد عبده، لنجده يقول: التفسير عند قومنا اليوم ومن قَبل اليوم بقرون هو عبارة عن الإطلاع على ما قاله بعض العلماء فى كتب التفسير، على ما فى كلامهم من اختلاف يتنزه عنه القرآن «ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا»، وليت أهل العناية بالإطلاع على كتب التفسير يطلبون لأنفسهم معنى يستقر عليه أفهامهم فى العلم بمعانى الكتاب يبثونه الناس ويحملونهم عليه، لم يطلبوا ذلك، وإنما طلبوا صناعه يفاخرون بالتفنن فيها ويمارون فيها من يباريهم فى طلبها، ولا يخرجون لإظهار البراعة فى تحصيلها عن حد الإكثار من القول، واختراع الوجوه من التأويل، والإغراب فى الإبعاد عن مقاصد التنزيل.

ويقتحم محمد عبده الأمر بجرأة عندما يقول: إن الله تعالى لا يسألنا يوم القيامة عن أقوال الناس، وما فهموه، وإنما يسألنا عن كتابه الذى أنزله لإرشادنا وهدايتنا، وعن سنة نبيه الذى بين لنا ما نزل إلينا «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم»، يسألنا هل بلغتكم الرسالة؟ هل تدبرتم ما بُلغتم؟ هل عقلتم ما عنه نُهيتم وما به أُمرتم؟ وهل عملتم بإرشاد القرآن واهتديتم بهدى النبى واتبعتم سنته؟ عجبًا لنا، ننتظر هذا السؤال ونحن فى هذا الإعراض عن القرآن وهديه.. فيا للغفلة والغرور.

ويقول الإمام: معرفتنا بالقرآن كمعرفتنا بالله تعالى، أول ما يلقن الوليد عندنا من معرفة الله تعالى هو اسم «الله» تبارك وتعالى، يتعلمه بالأيمان الكاذبة، كقوله: والله لقد فعلت كذا وكذا والله ما فعلت كذا، وكذلك القرآن، يسمع الصبى ممن يعيش معهم أنه كلام الله تعالى، ولا يعقل معنى ذلك، ثم لا يعرف من تعظيم القرآن إلا ما يعظمه به سائر المسلمون الذين يتربى بينهم، وذلك بأمرين، يقول عنهما:

الأول: اعتقاد أن آية كذا إذا كتبت ومحيت بماء، وشربه صاحب مرض كذا يشفى، وأن من حمل القرآن لا يقربه جن ولا شيطان ويبارك له فى كذا وكذا إلى غير ذلك مما هو مشهور ومعروف للعامة أكثر مما هو معروف للخاصة، ومع صرف النظر عن صحة هذا وعدم صحته نقول: إن فيه مبالغة فى التعظيم عظيمة جدًا، ولكنها- ويا للأسف- لا تزيد على تعظيم التراب الذى يؤخذ من بعض الأضرحة ابتغاء هذه المنافع والفوائد نفسها.

الثانى: الهزة المخصوصة والكلمات المعلومة التى تصدر ممن يسمعون القرآن إذا كان هذا القارئ رخيم الصوت حسن الأداء عارفًا بالتطريب على أصول النغم، والسبب فى هذه اللذة والنشوة هو حسن الصوت والنغم، بل أقوى سبب لذلك بعد السامع عن فهم القرآن، وأعنى بالفهم ما يكون عن ذوق سليم تصيبه أساليب القرآن بعجائبها، وتملكه مواعظه فتشغله عما بين يديه مما سواه، لا أريد الفهم المأخوذ بالتسليم الأعمى من الكتب أخذًا جافًا لم يصحبه ذلك الذوق، وما يتبعه من رقة الشعور ولطف الوجدان اللذين هما مدار التعقل والتأثر والفهم والتدبر.

ويختم محمد عبده مقدمته فى التفسير بقوله: لما رأى علماء المسلمون فى الصدر الأول تأثير القرآن فى جذب قلوب الناس إلى الإسلام، وأن الإسلام لا يُحفظ إلا به، ولما كان العرب قد اختلطوا بالعجم، وفهم من دخل فى الإسلام من الأعاجم ما فهمه علماء العرب أجمع، كل على وجوب حفظ اللغة العربية، ودونوا لها الدواوين ووضعوا لها الفنون، وقد بينا وجه الحاجة فى التفسير إلى تحصيل ملكة الذوق العربى، وإلى غير ذلك من الأمور التى يتوقف عليها فهم القرآن.

فى دراسته «الإمام محمد عبده ومدرسته التفسيرية التجديدية» أجمل الباحث مروان صباح ياسين من كلية الآداب بالجامعة العراقية ملامح تجديد الإمام فى التفسير على النحو التالى:

أولًا: محاربة التقليد الذى جعل الأمة عاجزة عن أن تواجه تيار الحياة المتجددة ومعالجة أحداثها فى ضوء تعاليم الإسلام، وذلك بترك التقليد، واحترام العقل، والاعتماد على الفهم والاستنتاج والاستنباط.

ثانيًا: إعمال النظر واستخدام المنهجين العلمى والعقلى فى البحث والاستنباط فى القرآن الكريم.

ثالثًا: عدم الإكثار من العلوم والمصطلحات فى التفسير التى من شأنها إخراج التفسير إلى غايات بعيدة عن الغاية المرجوة منه.

رابعًا: العودة إلى الكتاب والسنة، وعدم إخضاع القرآن الكريم للمباحث الفقهية، والآراء الكلامية والصوفية والفلسفية.

خامسًا: بيان حكمة التشريع فى العقائد والأحكام.

سادسًا: الاستفادة من العلم الحديث فى تفسير القرآن الكريم، والدفاع عن الإسلام أمام الغزو الفكرى، والرد على هجمات الغرب الاستشراقية.

سابعًا: إنكار الروايات الإسرائيلية الكاذبة والخرافات وعدم الاعتماد على الأحاديث الضعيفة الموضوعة.

ثامنًا: الاهتمام بتنظيم الحياة الاجتماعية على أساس من هدى القرآن.

وتذهب الدراسة إلى أن مدرسة محمد عبده نظرت للقرآن نظرة بعيدة عن التأثر بمذهب من المذاهب، فلم يكن منها ما كان من كثير من المفسرين من التأثر بالمذهب إلى الدرجة التى تجعل القرآن تابعًا لمذهبه، فيؤول القرآن بما يتفق معه، وإن كان تأويلًا متكلفًا وبعيدًا.

كما أنها وقفت من الروايات الإسرائيلية موقف الناقد البصير، فلم تشوه التفسير بما شوه به فى كثير من كتب المتقدمين، من الروايات الخرافية المكذوبة، التى أحاطت بجمال القرآن وجلاله، فأساءت إليه وجرأت الطاعنين عليه.

كذلك لم تغتر هذه المدرسة بما اغتر به كثير من المفسرين من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة التى كان لها أثر سيئ، ولم تستخدم ذلك إلا بمقدار الحاجة، وعلى حسب الضرورة فقط.

وقد نهجت هذه المدرسة منهجًا أدبيًا اجتماعيًا، فكشفت عن بلاغة القرآن وإعجازه، وأوضحت معانيه، وأظهرت ما فيه من سنن الكون الأعظم ونظم الاجتماع، وعالجت مشاكل الأمة الإسلامية خاصة، ومشاكل الأمم عامة، بما أرشد القرآن من هداية وتعاليم، جمعت بين خيرى الدنيا والآخرة، ووفقت بين القرآن وما أثبته العلم من نظريات صحيحة، وجعلت للناس أن القرآن كتاب الله الخالد، الذى يستطيع أن يساير التطور الزمنى والبشرى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ودفعت ما ورد من شبهات على القرآن، وفندت ما أثير حوله من شكوك وأوهام، بحجج قوية قذفت بها على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وكل هذا شيق جذاب يستهوى ويستولى على قلبه، ويحبب إليه النظر فى كتاب الله، ويرغبه فى الوقوف على معانيه وأسراره.

أخذ كثيرون على محمد عبده أنه أطلق لعقله العنان فى تفسيره للقرآن، فتأول بعض الحقائق الشرعية وعدل بها عن الحقيقة إلى المجاز أو التمثيل، وهو كلام لا يمكن أن نُسلم بصحته، خاصة عندما نطلع على ما كان يقوم به الإمام.

يقول رشيد رضا: كان الإمام يتوسع فيما أغفله أو قصر فيه المفسرون، ويختصر فيما برزوا فيه من مباحث الألفاظ والإعراب ونكت البلاغة، وفى الروايات التى تدل عليها ولا تتوقف على فهمها الآيات، كما أنه كان يعتمد على عقله الحر، وكان لا يلتزم فى التفسير كتابًا، وإنما يقرأ فى المصحف ويلقى ما يفيض الله على قلبه، وكان من دأبه أنه لا يرجع إلى كتاب من كتب التفسير قبل إلقاء دروسه حتى لا يتأثر بفهم غيره، وكل ما كان منه أنه إذا عرض له وجه غريب من الإعراب أو كلمة غريبة فى اللغة رجع إلى بعض كتب التفسير، ليرى ما كُتب فى ذلك.

الإمام اعترف بذلك بنفسه عندما قال: إننى لا أطلع عندما أقرأ، لكننى ربما أتصفح كتاب تفسير إذا كان هناك وجه غريب فى الإعراب أو كلمة غريبة فى اللغة.

ويؤكد رشيد رضا ذلك عندما يقول: كان الأستاذ الإمام يتوكأ فى دروسه فى التفسير على عبارة تفسير الجلالين الذى هو أوجز التفاسير، فكان يقرأ عبارته فيقرها، أو ينتقد منها ما يراه منتقدًا، ثم يتكلم فى الآية أو الآيات المُنزلة فى معنى واحد بما فتح الله عليه، مما فيه هداية وعبرة.

وعندما أبدى محمد عبده رأيًا طريفًا فى تفسير بعض الآيات، قال له أحد مستمعيه: إن ما قلته لا يوافق لا الجمل- وقصد به الجمل أحد المؤلفين ممن كتبوا الحواشى على تفسير الجلالين - فرد عليه الإمام: إننى أقر ما يدل عليه المعنى الجليل، والكلام البليغ، ولا يعنينى أَوافق عليه الجمل أو الحمار.

كان محمد عبده منفتحًا على كل الآراء فى التفسير.

ففى تفسيره للآية ٣٤ من سورة البقرة «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا»، يقول: ذهب بعض المفسرين مذهبًا آخر فى فهم معنى الملائكة، وهو أن مجموع ما ورد فى الملائكة من كونهم موكلين بالأعمال من إنماء نبات وخلقة حيوان وحفظ إنسان وغير ذلك، فيه إيماء بما هو أدق من ظاهر العبارة، وهو أن هذا النمو فى النبات لم يكن إلا بروح خاصة، نفخه الله فى البذرة فكانت به هذه الحياة النباتية المخصوصة، وكذلك يقال فى الحيوان والإنسان، فكل أمر كلى قائم بنظام مخصوص تمت به الحكمة الإلهية فى إيجاده، فإنما قوامه بروح إلهى سُمى فى لسان الشرع ملكًا، ومن لم يبال فى التسمية بالتوقيف يُسم هذه المعانى القوى الطبيعية، إذ كان لا يعرف من عالم الإمكان إلا ما هو طبيعة، أو قوة يظهر أثرها فى الطبيعة، والأمر الثابت الذى لا نزاع فيه هو أن فى باطن الخلقة أمرًا هو مناطها، وبه قوامها ونظامها، لا يمكن العاقل أن ينكره، إن أنكر غير المؤمن بالوحى تسميته ملكًا، وزعم أنه لا دليل على وجود الملائكة، أو أنكر بعض المؤمنين بالوحى تسميته قوة طبيعية أو ناموسًا طبيعيًا، لأن هذه الأسماء لم ترد فى الشرع.

ويضيف محمد عبده: الحقيقة واحدة، والعاقل من لا تحجبه الأسماء عن المسميات، وإن كان المؤمن بالغيب يرى للأرواح وجودًا لا يدرك كنهه، والذى لا يؤمن بالغيب يقول لا أعرف الروح، ولكن أعرف قوة لا أفهم حقيقتها، ولا يعلم إلا الله علام يختلف الناس، وكل يقر بوجود شىء غير ما يُرى ويُحس، ويعترف بأنه لا يفهمه حق الفهم، ولا يصل بعقله إلى إدراك كنهه، وماذا على هذا الذى يزعم أنه لا يؤمن بالغيب، وقد اعترف بما غيب عنه، لو قال: أصدق بغيب أعرف أثره، وإن كنت لا أقدره قدره، فيتفق مع المؤمنين بالغيب، ويفهم بذلك ما يرد على لسان صاحب الوحى، ويحظى بما يحظى به المؤمنون.

ويستكمل الإمام رؤيته: يشعر كل من فكر فى نفسه، ووازن بين خواطره عندما يهم بأمر فيه وجه للحق أو للخير، ووجه للباطل أو للشر، بأن فى نفسه تنازعًا كأن الأمر قد عرض فيها على مجلس شورى، فهذا يورد وذاك يدفع، واحد يقول افعل، وآخر يقول لا تفعل، حتى ينتصر أحد الطرفين، ويترجح أحد الخاطرين، فهذا الشىء الذى أُودع فى أنفسنا ونسميه قوة وفكرًا، وهى فى الحقيقة معنى لا يدرك كنهه، وروح لا تكتنه حقيقتها، لا يبعد أن يسميه الله ملكًا، أو يسمى أسبابه ملائكة، أو ما شاء من الأسماء، فإن التسمية لا حجر فيها على الناس، فكيف يحجر فيها على صاحب الإرادة المطلقة، والسلطان النافذ والعلم الواسع.

ويذهب محمد عبده إلى أنه إذا صح الجرى على هذا التفسير، فلا يستبعد أن تكون الإشارة فى الآية أن الله تعالى لما خلق الأرض، ودبرها بما شاء من القوى الروحانية التى بها قوامها ونظامها، وجعل كل صنف من القوى مخصوصًا بنوع من أنواع المخلوقات، لا يتعداه ولا يتعدى ما حُدد له من الأثر الذى خص به، خلق بعد ذلك الإنسان، وأعطاه قوة يكون بها مستعدًا للتصرف بجميع هذه القوى وتسخيرها فى عمارة الأرض، وعبر عن تسخير هذه القوى بالسجود الذى يفيد معنى الخضوع والتسخير، وجعله بهذا الاستعداد الذى لا حد له، والتصرف الذى لم يعط لغيره، خليفة الله فى أرضه، لأنه أكمل الموجودات فى الأرض، واستثنى من هذه القوى قوة واحدة، عبر عنها بإبليس، وهى القوى التى أوجدها الله بهذا العالم، وهى التى تميل بالمستعد للكمال، أو بالكامل إلى النقص، وتعارض مد الوجود لترده إلى العدم، أو تقطع سبيل البقاء، وتعود بالموجود إلى الفناء، أو التى تعارض فى اتباع الحق، وتصد عن عمل الخير، وتنازع الإنسان فى صرف قواه إلى المنافع والمصالح التى تتم بها خلافته، فيصل إلى مراتب الكمال الوجودى التى خلق مستعدًا للوصول إليها، تلك القوة التى ضللت آثارها قومًا فزعموا أن فى العالم إلهًا يسمى إله الشر، وما هى بإله، ولكنها محنة إله لا يعلم أسرار حكمته إلا هو.

يذهب محمد عبده إلى أن الحديث عن الملائكة كان تمثيلًا، فلا توجد ملائكة بالمعنى الذى نعرفه، ويقول: ولو أن أنفسنا مالت إلى قبول هذا التأويل، لم تجد فى الدين ما يمنعها من ذلك، والتوجه إلى اطمئنان القلب، وركون النفس إلى ما أبصرت من الحق.

ويؤكد ما يراه بقوله: تقرير التمثيل فى القصة على هذا المذهب هكذا: أن إخبار الله الملائكة بجعل الإنسان خليفة فى الأرض هو عبارة عن تهيئة الأرض وقوى هذا العالم وأرواحه، التى بها قوامه ونظامه، لوجود نوع من المخلوقات يتصرف فيها، فيكون به كمال الوجود فى هذه الأرض، وسؤال الملائكة عن جعل خليفة يفسد فى الأرض لأنه يعمل باختياره، ويعطى استعدادًا فى العلم والعمل لا حد لهما، هو تصوير لما فى استعداد الإنسان لذلك، وتمهيد لبيان أنه لا ينافى خلافته فى الأرض، وتعليم آدم الأسماء كلها بيان لاستعداد الإنسان لعلم كل شىء فى هذه الأرض، وانتفاعه به فى استعمارها، وعرض الأسماء على الملائكة، وسؤالهم عنها، وتنصلهم فى الجواب تصوير لكون الشعور الذى يصاحب كل روح من الأرواح المدبرة للعوالم محدودًا لا يتعدى وظيفته، وسجود الملائكة لآدم عبارة عن تسخير هذه الأرواح والقوى له، ينتفع فى ترقية الكون بمعرفة سنن الله تعالى فى ذلك، وإباء إبليس واستكباره عن السجود تمثيل لعجز الإنسان عن إخضاع روح الشر، وإبطال داعية خواطر السوء، التى هى مثار التنازع والتخاصم والتعدى والإفساد فى الأرض، ولولا ذلك لجاء على الإنسان زمن يكون فيه أفراده كالملائكة بل أعظم، أو يخرجون عن كونهم من هذا النوع البشرى.

الأمر نفسه فعله الإمام عندما كان يفسر سورة الفيل.

فبعد أن ذكر ما قيل فى إرسال الطير على أبرهة، وما جاءت به بعض الروايات من أن الذى أصابهم هو داء الجدرى والحصبة يقول: وقد بينت لنا هذه السورة الكريمة، أن ذلك الجدرى أو تلك الحصبة نشأت من حجارة يابسة سقطت على أفراد الجيش، بواسطة فرق عظيمة من الطير مما أرسله الله مع الريح، فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب الذى يحمل جراثيم بعض الأمراض، وأن تكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس، الذى تحمله الرياح فيعلق بأرجل هذه الحيوانات فإذا اتصل بجسده دخل فى مسامه، فأثار به تلك القروح التى تنتهى بإفساد الجسم وتساقط لحمه، وإن كثيرًا من هذه الطيور الضعيفة يعد من أعظم جنود الله فى إهلاك من يريد إهلاكه من البشر، وإن هذا الحيوان الصغير الذى يسمونه الآن بالميكروب لا يخرج عنها، وهو فرق وجماعات لا يحصى عددها إلا بارئها، ولا يتوقف ظهور أثر قُدرة الله تعالى فى قهر الطاغين على أن يكون الطير فى ضخامة رءوس الجبال، ولا على أن يكون من نوع عنقاء مغرب، ولا على أن يكون له ألوان خاصة به، ولا على معرفة مقادير الحجارة وكيفية تأثيرها فلله جند من كل شىء.

كان منهج محمد عبده واضحًا إذن.

فهو يعرض الرأى فيما يتعلق بالملائكة وفيما يتعلق بالطير الأبابيل، لا يقول إنه رأيه، لكنه لا يمانع فى قبوله، وهو ما فتح الباب واسعًا أمام مدرسة التفسير الأدبى للقرآن لأن تقبل هذه الآراء بل وتفسير آيات أخرى على نفس النسق، وفى كل مرة تتعلق برقبة محمد عبده على اعتبار أنه أول من قال إن القصص القرآنى لم يكن حقيقة، بل جاء على سبيل التمثيل للعظة والعبرة فقط.

ما جرى أن محمد عبده مهد الطريق.. لذلك فهناك مغالطة كبرى فيما يتعلق بتفسير الأستاذ الإمام.

كان يعرض آراء مختلفة فى التفسير فيما يخص الغيب والقصص القرآنى والطير الأبابيل، صحيح أنه لم يمانع فى قبولها؛ لكنه لم يتعامل معها على أنها التفسير الوحيد.

ورغم ذلك فإننى أعتبر أن ما قام به محمد عبده كان الانقلاب الأكبر فى تاريخ تفسير القرآن الكريم، لسبب بسيط وواضح، وهو أن التفسير بعده لم يكن كما كان التفسير قبله أبدًا.