أثـر الغضب.. قراءات فى روايات عربية حديثة

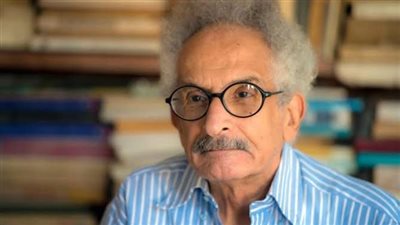

- يتتبع ممدوح رزق فى كتابه التجليات المختلفة والحضور الضمنى المتعدد للغضب

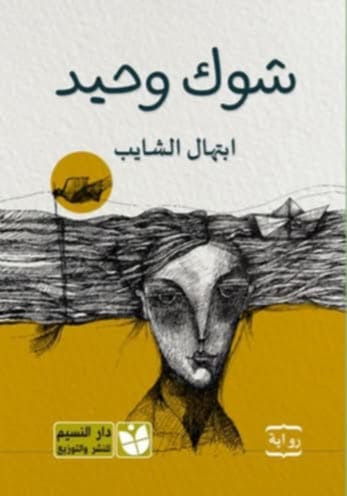

عن دار «ميتا للنشر والتوزيع» صدر كتاب «الغضب الروائى» للناقد ممدوح رزق، ويضم قراءات فى أعمال لـ«محمد عبدالنبى، صفاء النجار، ليلى المطوّع، ابتهال الشايب، ثائر الناشف، وغيرهم».

يتتبع ممدوح رزق فى كتابه التجليات المختلفة، والحضور الضمنى المتعدد للغضب فى نماذج من الرواية العربية الحديثة، حيث يكمن الغضب على سبيل المثال فى هدم رمزية الأبواب وتحولها إلى جدران لا مرئية كما فى رواية «سيرة حنان» لوائل ياسين؛ إذ لم يعد الخلاء أو التخلى أو التجلى أو الندم أو المس أو الونس أو التيه أبوابًا، وإنما إشارات خيالية للفكر، لتذويب حركة هذه الأبواب، لتعرية ما يواريه إيقاعها الذى تجسده اللغة، ومن ثمّ فكل باب هو الذى يحكى سرابه، يفتت ذاكرة ما يسرده لتصير الحكايات كأنها بلا ماضٍ فعلى حيث لا يعدو ما تسترده سوى أطياف متناثرة، متحوّلة طوال الوقت، وهذا ما تمثله الطبيعة الشذرية لفصول الرواية. كأننا «ننصت» إلى راوٍ متنكر، يمرر عماءً متجذرًا من ثنايا ما يبدو أنه نتاج علمه، وبالتالى فكل ما «يتفوّه» به هو نسخة من شخص، شىء، حدث، قابل للاستبدال، للمحو من أجل سياق آخر، كما لو أن استعادة الذاكرة تجريب للاحتمالات، أو خلق ما يُسمى أبوابًا فى «العراء»:

«ذلك ما يهدم رمزية الأبواب التى أشار لها غاستون باشلار، أى «فكرة الانتقال» من شىء إلى آخر، أو الأفق المجازى للخطو أو الاجتياز، حيث يمثل العبور من مكان إلى مكان تغيّرًا أو تحوّلًا ما، وهو ما يمتد عفويًا إلى «الأبواب» فى مجموعها، أى التى لم تصرّح بعد بـ«الانفصال» المتجذر فى حكمتها المرئية. الباب، وفقًا لذلك، جدار مطلق، غير مرئى، لا يمكن اختراقه، ليس بين جسد وآخر وحسب، وإنما، فى المقام الأول، بين الجسد ونفسه، بين كل ما ينطوى عليه كل جسد ونفسه، وكأن الجسد فى حد ذاته هو الباب الذى لا يُفتح. الجدار الناجم عن هدم الثقة التى تزعمها آلية الفتح والإغلاق».

«فالشخصية هنا أنقاض تحاول التماسك، وتكشف زيفه فى الوقت نفسه، عبر صلاتها المتوقعة بالآخرين، وليس بانقطاعها عن حيواتهم، أو بانعزالها عما يجمعهم. لهذا فقارئ الرواية يحتاج إلى بوصلة ذاتية للتحرك داخل «المولد»، ليس باحتواء الشخصيات كل فى فضاء استقرائى شامل أو بما يطلق عليه «النظرة البانورامية» التى تساير الازدحام، وإنما بخلق أداة تأويلية كهدم رمزية الأبواب أشبه بمرشد للبصيرة، لا تحلق وإنما تكسّر الطبقات والحوائط، استهدافًا لغاية أو غرض تعرف أنه السر الذى تدفنه العمومية، وهو بالتحديد ما يمكنه إزاحتها».

يحضر الغضب أيضًا فى المجاهدة لمحو الكلمات أو هدم مركزية الكلام «الإطاحة بمركزية اللغة» كما نجد فى رواية «اتجاه عكسى» لنسرين البخشونجى حيث يخط الرسائل التى تتضمنها التشبث بالصمت، الكفاح العسير لإرجاء النطق، ينسجها الخيال الشائك الكامن بين «الشعور» و»الكلام»؛ ذلك لأن «الكتابة» هنا ليست بديلًا للتحدث، أو تعويضًا عنه، وإنما هى مجاهدة لمحو الكلمات التى طالما أُجبرتِ الساردة على التفوّه بها. هدم لمركزية الكلام بالعودة إلى جاك دريدا أو «الإطاحة بميتافيزيقا اللغة»:

«هذا ما يخلق الصوت غير المسموع فى ما يُنطق به، الصوت الذى يسعى لتقويض المنطوق والتحرر من سطوته، بما يتجاوز فكرة الكتابة كتسجيل للكلام، استمرارًا للتذكير بدريدا».

«جعلتنى رسائلك أفكر فى أحلامى بوصفها تحمل روح الغضب البدائى للوحات فان جوخ. يلوّنها الأسى الحميمى الانتقامى نفسه. فكرت فى كل ما حرصت بعفوية على ألا تعرفه ابنتى عن العالم. فيما اضطررت أن أتركها تعرفه. فى ما ستعرفه عنى كلما قرأت كل انتحار آمن، أقدمت عليه لأنى لم أكن أخطبوطًا كونيًا. لم أعش كل الحيوات وأمت كل الميتات. لم أمتلك كل الأماكن والأزمنة. لم أمتلك الحصيلة الكاملة لحواس كل الكائنات. لأنى جعلت من عدم حيازتى لأى شىء لعبًا هازئًا بحكمة الفقد».

كما يحضر الغضب فى المسافة الوعرة أو الحاجز الاغترابى بين السارد والتجربة أو «الإيهام بالجدوى»، بين نزعته التأملية والتورط بشكل فعلى فى صراعات الواقع مثلما نجد فى رواية «أنشودة دموزى الأخيرة» لنبهان رمضان، حيث تبدو مراقبة السارد لمشاهد الواقع ممارسة تخييلية تجاه نفسه فى المقام الأول. تلصص على تلك الذات المحتجزة وراء ارتباكه، وكأنه يمكن انتزاعها مجردة من القمع بواسطة وجوه وأجساد الآخرين أو ما يختبئ فى أرواحهم ودون دراية لهم به:

«هذا ما يدفع الراوى لأن يصوغ بارتباكه ما يطفو من هذه الأرواح عبر الوجوه والأجساد، كأنما يخلق أسرارها وفقًا لهواجسه، وبتنويعات على الملامسة لا الاقتحام، كما أشرت سابقًا، فى مجاهدة عسيرة لتخليص ذاته المجهولة من قيودها الغيبية، مستعينًا بـ(هكذا تكلم زرادشت) فيما يمثل ديالوجًا بين السارد ونيتشه، وهو ما سيقوده منطقيًا إلى توثيق السعى لمناوشة تلك الذات التى يعجز عن إيجادها أو كتابة القصة القصيرة».

«إن ذلك التكرار (كوجه ناصع للتردد) فى سعيه المضمر للتيقن والتأكيد على الأشياء والأفعال، والشخوص التى تكوّن متاهات السارد بطبيعة الحال، يرتبط بما يشكل وعيه من كبت وتحيزات ومفاهيم نمطية، لذا فالتكرار بمثابة وشاية بالشك الخفى والمحاكمات اللا واعية عند الراوى تجاه الكليشيهات الاجتماعية والثقافية التى تستعمل وجوده «العالق»، وتزيف رجعيتها بأقنعة بلاغية مصطنعة من التسامح. تلك الإكراهات التقليدية المتوارثة التى تسيطر على منظور السارد وتجبره كطفل ساذج على ترديد الحكم المدرسية وإعادة تدوير التلقينات الأخلاقية القاصرة حتى مع مجابهته الكلامية للذوات المتشددة، المتسلطة بعنف الفكر والفعل، وكأن لغته الأشبه بالتلعثم هى أسلوب تفاوض مع الأعراف والتقاليد الشعبوية المستحوذة على وجهات نظره مثلما تحاصر حركته فى العالم. محاولة للتشبث بشىء حقيقى عبر تشتت اللغة، والمتمثل كذلك فى المراوحة بين الفصحى والعامية، يعيد ولادته خارج التيه».

يتعقب ممدوح رزق الغضب أيضًا فى رواية «شوك وحيد» لابتهال الشايب من خلال الإيماءات إلى العدم بوصفه مصيرًا استباقيًا لما يُسمى «الإدراك»:

«الأصداء ليست سوى نفسها: أداءات مضادة فحسب، وخزات موسيقية متأرجحة، لطشات ألوان كامدة فى لوحة تجريدية، تلويحات لغوية لإزاحة اللغة؛ ليس فقط أى حكاية يمكنها أن تكون شيئًا آخر، ولكن لا حكاية يمكنها أن تكون أصلًا».

«من هنا يبدو النزاع» ضبابيًا أو فى احتمال دائم للتشوّش، بالنظر إلى أن المفاهيم التى تحدد موضوع النزاع معطوبة فى جوهرها، أى أنها فضلًا عن قابليتها المستمرة للتغير والاستبدال صيرورة محو ذاتى، وذلك تحديدًا ما تمثله الانسلالات الوعرة والجامحة فى الجاز: تفتيت الغرض، أو بالأحرى تفكيك المصير».

أما فى رواية يوم آخر للقتل لهناء متولى فيرصد الناقد الغضب بواسطة مخاطبة شهرزاد للرجل الذى يدرك بشكل غير واع بأنه حُرم من أصل كامل ومحصن، وأنه بكفاحه الغريزى المستمر لتعويض هذا الحرمان الفعل الدنيوى قد ازداد ابتعادًا عن ذلك الأصل المجهول أى تعمق غيابه فى بشريته:

«لا تروى حكاية كل امرأة نفسها وحسب، ولكنها تروى أيضًا الحكايات الأخرى، بحيث تتحوّل كل غائبة إلى متكلمة فى عمق الرواية، وكأن لكل صوت أنثوى نبراته السردية المتعددة واللا نهائية أنات ليلية خفيضة وأسرة».

«الحكى الذى يتجاوز المعطيات الواقعية المباشرة ليفتت بالصمت الرابض فى طياته الحقيقة التى فرضتها مشيئة الرجل عنها. الصمت الذى يتحوّل إلى صراخ وعويل بثياب الحداد الممزقة فوق أسطح المنازل بينما الرجال يغطون فى نوم ثقيل. يتسلل ما تم إخراسه عبر لغة الحكاية لكى يهدم البناء البلاغى للسلطة التى تستعمل المرأة فى إثبات بداهتها، مروياتها الراسخة وإحالاتها، يعطّل مدلولها الذى يبقى الألم الأنثوى ملكية خاصة للرجل».

يكتشف ممدوح رزق الغضب كذلك فى رواية «المنسيون بين ماءين» لليلى المطوّع بتشريح أسطورة «الفقد» التى تتطلب مقاومة مضنية للنسيان. الأسطورة لا تعنى الانغماس فى ما «فُقد» وإنما فى ما كان يبطنه. فى أطيافه الخفية حين كان متعيّنًا. تعنى الاستغراق فى ما كان يتعمّد تغييبه، وأصبح عند الفقد حاضرًا بالكيفية التى ندركها عن «حضور الموت»:

«لا ينفصل الانشغال التوثيقى عن السردى فى الرواية بل تحوّلهما ليلى المطوّع إلى مزيج رمزى يعارض ثبات الدلالة، توحد خاص يستنطق الشاعرية المستترة فى تاريخ المحكى لا باعتبارها نمطًا شكليًا وإنما كسيرة للماء، أى اللعبة الجامحة لما تحاول السيرة أن تصمت عنه حيث اليابسة ليست الأمان، وإنما تعطيل للعب الذى يمارسه الماء».

«تزيح الكتابة تلك الحدود التى يبدو أن الماء يتوقف عندها، ومن هنا يبدو الغوص مخاتلة للزمن، مناوشة لأعراف وتقاليد الحكايات القديمة، توظيفًا للفجوات بوصفها أرواحًا ضالة تكمن فى مفترق الطرق الذى يؤلف الموروثات. هنا لا تُطرح الإجابات المتجذرة إلا كاستعمال للمرويات، تضليل البداهة التأويلية وإن تدثرت بالتحريم، حيث لا يُقارب أى نص تأسيسى إلا من حيث كونه بنية انتهاك، موضعًا للاشتباك بين المتناقضات، أو بمعنى آخر فضاءً لإغراق العالم فى ما يطمسه المجاز».

قد يتمثل «الغضب»، كذلك، من خلال تأويل الجرح الجسدى كما فى رواية «جرح على جبين الرحالة ليوناردو» لثائر الناشف، وذلك ما يكون دافعًا للتساؤل:

«كيف يمكن للجرح الجسدى أن يكون ملاذًا روحيًا غير مشروط بتمثله الظاهرى، طارئًا كان أم مقيمًا؟.. متى يكون هذا الجرح كاشفًا عن الجرح الرئيسى أو مرض الولادة الذى لا شفاء منه بتعبير سيوران؟.. ما الذى يجعل هذا الجرح تلصصًا على قهر الحياة والموت، لا بوصفه اعتداءً حسيًا، وإنما باعتباره إشارة دامغة لذلك الانفصال الغامض بين الذات وملكوتها من قبل أن توجد كقرينة للعدم؟

ليس الجرح المرئى هو ما يجعل الذات أو مأساتها بالأحرى واضحة، ويمكن ملامستها، وإنما ما تقرر الذات أن تقوم به تجاه جرحها المخبوء حتى تجعله كذلك. ما تعرف حينئذ أن هذا ما يتعيّن عليها فعله، لا لأنها والجرح شىء واحد، وبالتالى حين تسرد نفسها فإن جرحها هو الذى سيتحدث، حتى بما لم تكن تعتقد الذات أنه صوتها وحسب، وإنما لأن ما تخاطبه أيضًا كل مروية لهذه الذات يبدو كأنما يتضاءل كلما كان للجرح «بصمة»/ كتابة. يتجرد المجهول من وحشيته، فى اللحظة التى يداعب خلالها الخيال ذروتها الهزلية.

أما «سرد الغضب» الذى تناوله الناقد فى رواية «مقامات الغضب» لصفاء النجار فيُنظر له من خلال التفكير فى طبيعة العزلة حيث تلاحق كل شخصية فى حكيها «المنعزل» المدى الغائم لغضبها، بتوظيف حضورها القهرى أو خبرتها الخاضعة كخيط «ممزق» فى نسيج علاقات متعددة ومتشابكة، أو كأثر «ملتبس»، متبدد، لماضٍ تحتله شخصيات أخرى. كأن هذه الملاحقة السردية بمثابة كفاح لرؤية مضادة، لإزاحة العمى الذى يمثل شرطًا جوهريًا للعبور فى المسارات القدرية، أو كأنه بحث عن نوع من العمى المجازى الذى بقدر ما يغمض العينين بقدر ما يحفز البصيرة على استنطاق غيبيتها:

«إنها ليست صوتًا ما زال يُعرّف نفسه بموقع المشاركة الذى يتخذه بين الأصوات الأخرى، وإنما الصوت المأخوذ بانفلاته، الذى يطارد فرديته المبهمة، المتناثرة خارج التجارب الجماعية والتواريخ الشاملة. الصوت المؤرق باستثنائيته العسيرة حين يقوده الغضب لاكتشاف إغواءات اللعب المخبوءة فى حكايته. السيرة المناقضة التى تعرض مقاومتها للتجزّء والطمس داخل سياقات الصراع فى اللحظة التى يرويها ذلك الغضب. تتوقف الذات عن أن تكون أداة فى ورطتها الوجودية، غرض صغير يُستخدم مؤقتًا فى المأساة الكلية، لتكون حينئذ لاعبًا بالدور الذى تعوّد أن يستعملها. تحوّله إلى شىء يمكن استراق النظر إليه، التسلل عبر صدوعه الغامضة، وتفكيك بداهته».

«الغضب هو إعطاب لدلالات ما يسرده الغاضب، أى ما تحاول الذات الساردة الاحتماء به تلقائيًا حتى عند ذروة رغبتها فى التخلى أو المقاومة، لأن الغضب نفسه هو ما يحفز التوترات والتناقضات التى تفكك المرجع القيمى أو الغاية المتعالية، فيصبح ما تحكيه الذات أقرب إلى تمرين مستتر على العدم. التمرين القائم على تشريح الزيف الذى تشير إليه كلمات مارتن هيدجر: بالقطع، يمكن لأى كائن كان أن يبدو على غير ما هو عليه فى حد ذاته».

يقارب ممدوح رزق الغضب فى علاقته بـ«الفزع» فى رواية «كل يوم تقريبًا» لمحمد عبدالنبى باعتباره «لا نهائية للإمكانية»، يستهلك كل النهايات المحدودة:

«إننى أنظر إلى النداء الصارخ للأم على فؤاد بطل رواية كل يوم تقريبًا لحظة الوفاة المفاجئة لأبيه باعتبارها تثبيتًا لانتزاعه أى فؤاد خارج الغايات المتناهية وليس خلاصًا منها.. تحوّلها بشكل دامغ إلى ما يبدو إمكانية لانهائية على نحو ما وهى الكتابة».

«الكتابة البشرية تستخدم حينئذ كتابة الأشباح/ حيواتها المجهولة فى ملامسة عمائها ببصيرة أخرى.. لا ترى ولا تكتشف، ولكنها تحدس بكينونتها الغامضة، بفنائها الحتمى كما لم تفعل من قبل.. نتحدث عن غضب، ثأر، الرغبة فى امتلاك ذات غيبية تعويضًا عن نفسٍ مؤقتة حتى ولو كان ذلك غير مدرك للكاتب الذى تحوّل إلى لاعب مع الأشباح».