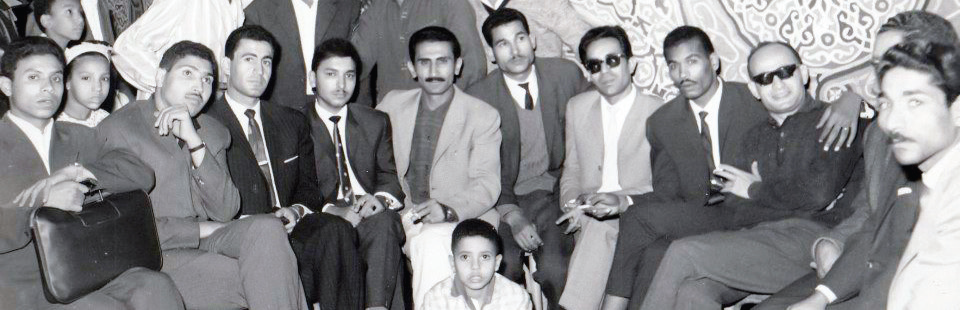

الـدؤرم.. أصدقاء خيرى شلبى المجددون

- الدين الإسلامى فيه كنوز يمكن أن تدفع بنا إلى التقدم والقرآن يدعو إلى النهضة والتحرر من العبودية

- كثير من الناس يفهمون خطأ أن تجديد الخطاب الدينى هو تجديد الدين نفسه وهذا فهم معيب

- محمد نور حفظ التحقيق مع طه حسين منتصرًا إلى التفكير وحرية الإبداع

- إننا أمام مفكر آثر أن يتخلص من بعض الأسوار العقائدية المتوارثة التى تكبل حرية الفكر فى موضوع بعينه

لا أذكر على وجه التحديد فى أى عام جرى ذلك.

ولا أذكر على وجه التحديد أيضًا هل كان ما سمعته صوته هو أم أن الصوت كان لشخص آخر.

لكن فى عمق ذاكرتى وجدت هذه الواقعة.

المسلمون على جبل عرفات، والإذاعة المصرية تتجول بين الحجيج، تتحدث معهم عن المشاعر التى تسيطر عليهم فى هذه اللحظة المقدسة.

يقدم المذيع ضيفه ببهجة، إنه الكاتب والأديب الكبير خيرى شلبى، يسأله عن إحساسه بهذا الموقف، فيقول كلامًا عذبًا عما يشعر به وهو على جبل عرفات، لكنه يخرج من حالة العذوبة هذه ناقدًا ومنتقدًا لما يحدث من زحامٍ يتحول فى بعض الأوقات إلى فوضى وعشوائية، تنزع الحجيج من الحالة الروحية التى من المفروض أن تجمعهم بالله فى أماكن المناسك المختلفة.

من الكلام الكثير الذى قاله خيرى شلبى ما زلت أذكر: ما هكذا نعبد الله.. وما هكذا نتقرب منه.. وما هكذا يجب أن يكون حالنا ونحن فى حضرته.

أدى خيرى فريضة الحج مرتين.

الأولى فى العام 2004 والثانية بعدها بعامين فى 2006، وفى المرتين كان يستقبل الدعوة لأداء الفريضة المقدسة بقوله: دعانى لبيته، فقد كان يشعر أن الله هو الذى يدعوه ويرتب له السفر، وعندما عاد من الحج الأول، سألته زوجته السيدة فوزية السنهورى عما رآه، فقال لها: كأنى رأيت الجنة أمامى.

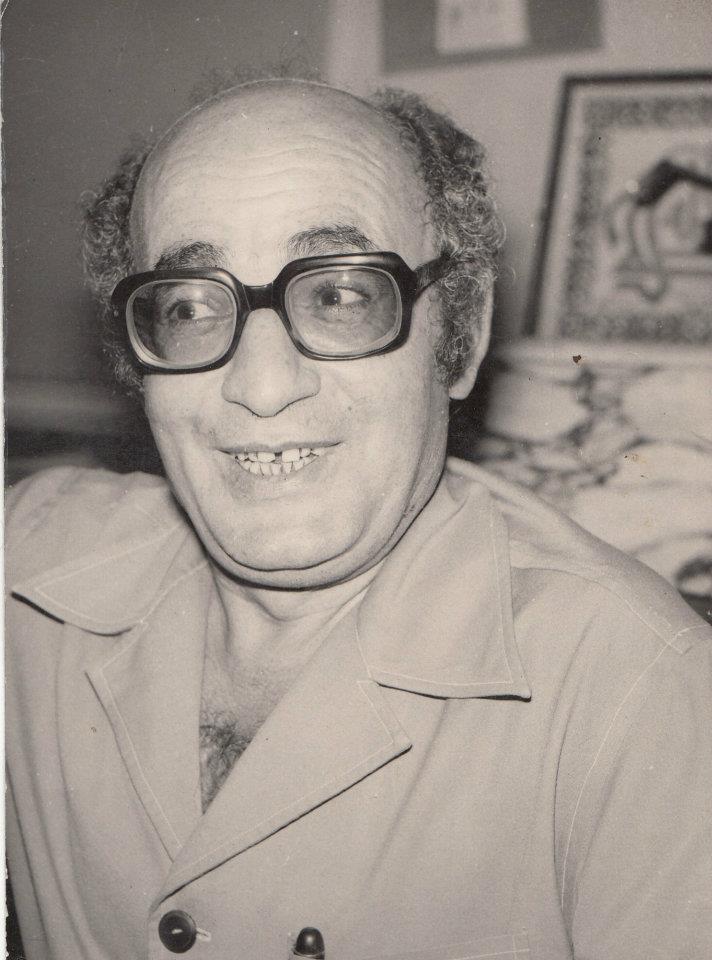

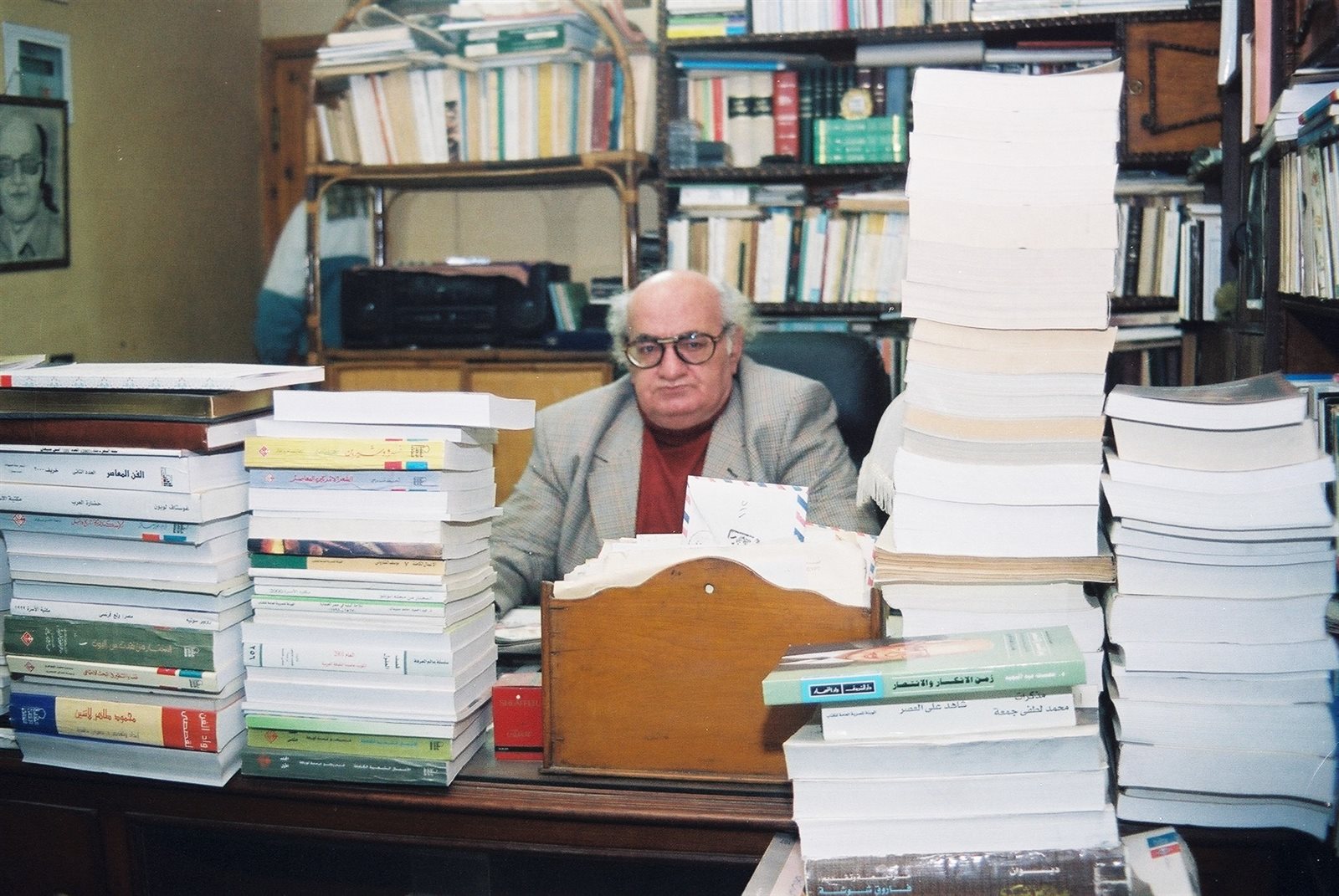

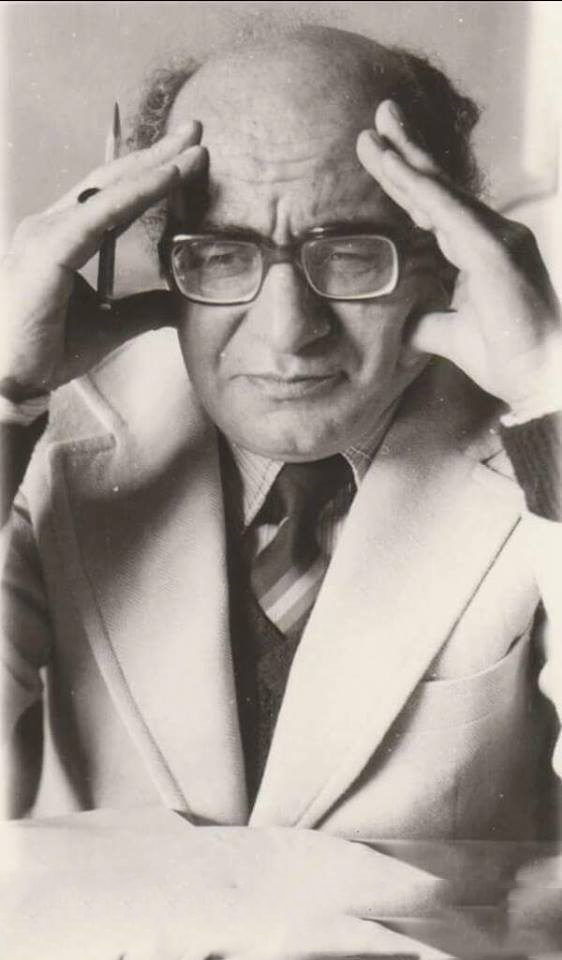

ظل خيرى طوال حياته «1939- 2011» ينسج حالة روحانية خاصة ربط نفسه بها مع الله، لم يتحدث عنها كثيرًا، لكنها كانت تتجلى فى مواقف وحكايات يلحظها الآخرون.

لقد مات خيرى وهو واقف على قدميه.

طبطب الله عليه ومنحه ما أراد، كانت دعوته الأخيرة: يارب.. لا تتعب أبنائى بى.

قبل شهر من وفاته طلب بعض الأدوية من الصيدلية، وعندما جاء المندوب خرج له بنفسه، فتح الباب فوجد جاره محمولًا على كرسى، فخرج ليطمئن عليه، عرف من ابنته أنه أصيب بجلطة خلفت وراءها شللًا، وأنه لم يعد قادرًا على المشى، يتنقل فقط من خلال كرسى متحرك، ولا تتركه ابنته أبدًا، فقد أصبح عاجزًا عن أن يفعل أى شىء لنفسه بنفسه.

عاد خيرى إلى شقته، دخل غرفته، ولما لحقت به زوجته، وجدته يرفع يديه إلى السماء وهو يقول: يارب لا تضعنى أبدًا فى مثل هذا الموقف.. يارب لا تتعب أحبابى بى.

وكأن السماء كانت مفتوحة، فقد استجاب الله لدعوة خيرى شلبى، مات دون أن يتعب أحدًا ممن حوله، مات وكأنه من أهل الكرامات الذين يمن الله عليهم بما يريدونه.

فى مساحة المفكر كانت لدى خيرى شلبى رؤية خاصة فيما يتعلق بالدين، صاغها ببساطة فى لقاء جمعه مع الإذاعى الكبيرعمر بطيشة، فى برنامجه الذى كان يقدمه على قناة النيل الثقافية منذ سنوات.

كان يرى أن الخطاب الدينى فى حاجة إلى تجديد.

يقول: كثير من الناس يفهمون خطأ أن تجديد الخطاب الدينى هو تجديد الدين نفسه، وهذا فهم معيب، فأنا أرى أن التجديد المطلوب هو تجديد الكلام فى الدين، تجديد كلام المشايخ والدعاة والوعاظ، التجديد فى الدراسات والمقالات التى تنشر فى الشئون الدينية.

ويضيف: الدين الإسلامى فيه كنوز يمكن أن تدفع بنا إلى التقدم، والقرآن يدعو إلى النهضة والتحرر من العبودية بكل أنواعها وأشكالها، وللأسف الشديد هذه الكنوز لم تظهر على حقيقتها، وأعتقد أنها لن تظهر إلا من خلال خطاب مستنير، بعيدًا عن الخطاب الذى يركز على عذاب القبر وعذاب يوم القيامة.

ويختم خيرى رؤيته بقوله: النبى، صلى الله عليه وسلم، قال «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا.. واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا»، وقال «إذا أدرك أحدكم الموت وفى يده فسيلة فليغرسها»، فالدين الإسلامى دين قيم إيجابية، لو طرحت بشكل صحيح بحيث يستوعبها عامة الناس، سنصبح فعلًا خير أمة أخرجت للناس.

هذه الرؤية نسجها خيرى بروحه الشفيفة، ولم يكن غريبًا ما قالته ابنته ريم فى حوار أجرته معها مجلة «صباح الخير» فى أغسطس ٢٠٢٠ عن صوفيته.

قالت ريم: سمعت منه أنه انضم فى شبابه لإحدى الطرق الصوفية التى هذبت روحه وعلمته التفريق بين التشدد والتحلم.

وصفته ريم فى الحوار نفسه توصيفًا نعرف نحن المصريين قيمته ومعناه ودلالته، قالت: كان بين أبى وبين أبى عمار كبير جدًا.

فسرت ذلك: كثيرًا ما كانت تأتيه أرزاق من حيث لا يدرى ولا يحتسب، وكان قلبه الأبيض النقى من كل غل وحقد هو بوصلته دائمًا فى الإبحار فى أيام زماننا هذا.

بهذه الروح، ومن هذه الأرض يمكننا أن نمسك بملمح مهم فى كتابات خيرى شلبى الروائية والصحفية أيضًا، فقد كان من بين ما قام به جهد لم يركز عليه أحد فى مسألة إبراز جهود التجديد فى الخطاب الدينى، وربما لهذا ساق الله له محضر التحقيق مع الدكتور طه حسين فى قضية كتابه الشهير «فى الشعر الجاهلى».

أعد خيرى التحقيق فى كتاب وقرر أن ينشره فى كتاب، لكن الأقدار كانت تخط له طريقًا آخر، فعندما حقق النص عرضه على رجاء النقاش الذى كان وقتها يرأس تحرير مجلة الهلال.

تحمس رجاء للتحقيق الذى كتبه خيرى ونشره فى عدد يوليو ١٩٧٠ من مجلة الهلال.

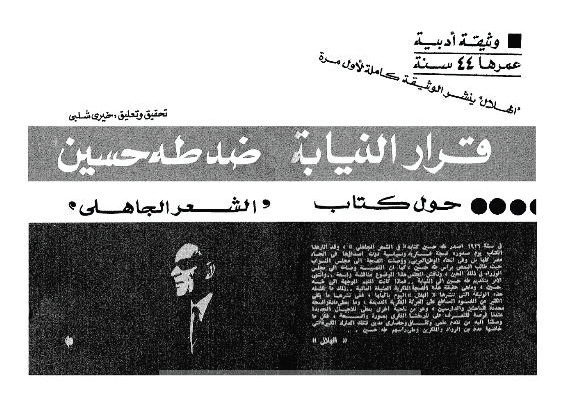

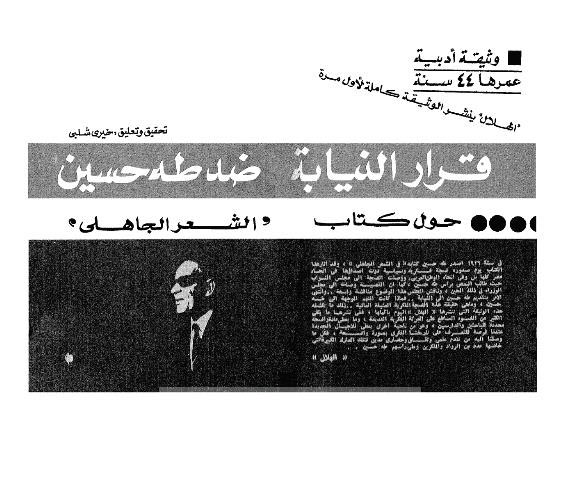

عندما نطالع العدد سنجد أن صورة كبيرة لطه حسين تحتل غلافه، والعنوان «طه حسين أمام النيابة.. وثيقة أدبية عمرها ٤٤ سنة».

داخل العدد وبداية من صفحة ١٥٠ نجد التحقيق منشورًا على ٢٩ صفحة، والعناوين تتوالى: وثيقة أدبية عمرها ٤٤ سنة، الهلال تنشر الوثيقة كاملة لأول مرة، قرار النيابة ضد طه حسين حول كتاب الشعر الجاهلى، تحقيق وتعليق خيرى شلبى.

كان عمر خيرى وقتها ٣١ عامًا، ويكشف التفاته لهذه الوثيقة وتعليقه عليها وعيًا كاملًا بأهمية التجديد، وضرورة التمكين لأفكاره ولمن يقدمون عطاءات مهمة فى مساحته التى تلاقى نقدًا وانتقادًا وحصارًا من أنصار التقليد وأسرى الأفكار المعلبة.

كان تحقيق خيرى شلبى سببًا فى أن تنفد نسخ مجلة الهلال جميعها، فلم تعد إلى المخازن نسخة واحدة، ما دفع رجاء النقاش إلى التفكير فى إصدار الملف فى كتاب، وهو ما حدث بالفعل، فقد صدرت الطبعة الأولى منه فى العام التالى مباشرة ١٩٧٢ عن «المؤسسة العربية للنشر» وكان يملكها الفلسطينى عبدالوهاب الكيالى، وخلال أشهر قليلة نفدت الطبعة الأولى من الكتاب وعددها ٣ آلاف نسخة، وقرر الناشر أن يصدر الطبعة الثانية من الكتاب، لكن وافته المنية، فلم تصدر الطبعة الثانية إلا بعد سنوات، وصدرت عن دار «المستقبل بالفجالة والإسكندرية» فى العام ١٩٩٣، أى بعد ما يقرب من عشرين عامًا، ولا أعرف لماذا لم يصدر هذا الكتاب فى طبعات أخرى، على كثرة دور النشر التى طبعت روايات ومؤلفات خيرى بعد ذلك؟.

فى الطبعة الأولى من الكتاب نعرف من سطور دراسة خيرى عن محضر التحقيق مع طه حسين هدفه من نشر هذه الوثيقة، يقول: ها هو قرار النيابة فى أهم قضية أدبية ثارت فى بداية نهضتنا الثقافية، وكان لها دوى هائل فى كل الأوساط، أضعه كاملًا وبكل حذافيره بين يدى القارئ لا بهدف إثارة القضية من جديد، ولكن بهدف إبراز ما لمثل هذه القضية من دلالات واضحة، أبرزها أن حرية الفكر تؤدى إلى نتائج عظيمة وتثرى الحياة بكل المضامين.

ويضيف: يهمنا أن نؤكد أن أهم ما أسفرت عنه معركة الشعر الجاهلى هو انتصار الأسلوب العلمى وسيادته فى الدراسات الأدبية عمومًا، وسيادة مبدأ عدم التسليم بالحقائق الثابتة على علاتها، فكل شىء يجب أن يخضع لإعادة التقييم انطلاقًا من نقطة الشك فى صدق الأحكام السابقة أو حتى فى وجود الشىء ذاته، ساد مبدأ الانفتاح على الحياة والحرية فى التفكير وعدم خضوع الباحث لغير روح التحليل ومنهج البحث، ومهما يكن من أمر فإن هذه الخطوة الرائدة فى مجال الدراسات قد خلقت الآن هذه الحركة العريضة من الدراسات الأدبية العلمية، وربما كان طه حسين، بحق، هو إمام الدراسات الأدبية التى تقول شيئًا آخر غير التفسير اللغوى والبلاغة للنصوص.

ويروى لنا خيرى شلبى حكاية اكتشافه لهذه الوثيقة، التى كانت نتيجة لهوايته العتيقة فى زيارة الأرصفة والمكتبات المتخصصة فى بيع الكتب القديمة من دسوق إلى دمنهور إلى الإسكندرية إلى القاهرة.

يقول: كنت أشمشم على كل رف تتكدس فوقه كتب قديمة، لأندفع فى الحال، بإذن أو بغير إذن، فأقلب بها تلقائيًا، بهذه الهواية التقيت جميع المصادر التراثية قبل أن أقرأ عنها وأعرف مدى أهميتها، فمن المكتبة الحجازية بميدان المنشية فى الإسكندرية، ومكتبة أخرى فى شارع عبدالمنعم اقتنيت الأمهات بقروش زهيدة، واكتشفت فى القاهرة أشهر وأضخم مكتبة لبيع الكتب القديمة لصاحبها الشيخ على خربوش فى درب الجماميز، ولأنها تلال فوق تلال، فإنك إن سألت الرجل عن كتاب بعينه، فتح لك الباب وتركك تدخل لتبحث عنه بنفسك، وقد لا تخبره ولكنك لن تخرج من المكتبة إلا آخر النهار حاملًا تلالًا من الأمهات النادرة فى طبعاتها الأولى.

خلال هذه الفترة وقع فى يد خيرى شلبى كتيب صغير جدًا، لا يزيد على ملزمة واحدة، أشبه بإمساكية شهر رمضان، مطبوع على ورق أصفر رخيص، ومكتوب على غلافه: قرار النيابة فى كتاب الشعر الجاهلى بإمضاء محمد نور.

يقول خيرى: لحظتها دهمتنى فرحة طاغية، فصرت أتلفت حوالى كمن عثر على لقية عظيمة، يخشى أن يشاركه فيها أحد، ودرءًا لجشع البائع إذا ما أحس بأهمية الكتاب، دسسته بين مجموعة من الكتب دار الفصال حولها وحدها، فخرج هذا الكتاب من دائرة الفصال، لأنه بلا حجم، فتاه بين الكتب، قرأته عشرات المرات بنفس الشغف، وعلى ضوئه قرأت كتاب الشعر الجاهلى بنصيه المصرح به والمصادر، وكلاهما لحسن الحظ فى مكتبتى.

وبتواضع شديد يقول خيرى: لست أجد أى حرج فى القول بأن استعدادى العلمى كان أقل من مستوى تحقيق مثل هذه القضية حتى لو أردت ذلك وحاولته، ولأنى كنت أعرف قدرتى بحجمها الحقيقى، دون أى أوهام عن نفسى، فقد حددت هدفى بادئ ذى بدء بانحصار مهمتى فى تقديم القرار فحسب، وإلقاء الضوء على هذا النائب العظيم، من خلال استعراض قراره والوقوف عند نقاطه الجوهرية المهمة، تاركًا لغيرى من ذوى الاختصاص والكفاءة مهمة تحقيق القضية برمتها على ضوء هذه النقطة فى تاريخ القضاء المصرى التى تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن المجتمع المصرى فى زبدته الحاكمة كان مع التنوير والديمقراطية وحرية الرأى، وأن هذه البذرة أصيلة فى المجتمع المصرى لا تموت وإن احتجبت أحيانًا تحت جحافل الظلام التى تراكمها عصور الجهالات فى فترات التغيير والاضطرابات.

كان لدى خيرى ما برر به ميله إلى الجانب السهل فى تقديمه لمحضر التحقيق.

يقر هو بذلك: لست أدفع الإدانة عن نفسى إذا قلت إن عوامل كثيرة قد شاركت فى تحديد هذه القناعة بهذه المهمة البسيطة، منها اشتغالى بالصحافة فى وقت مبكر، وفى تلك الأثناء كنت لا أزال خاضعًا لسحرها ممسوسًا بطباعها فى الانجذاب إلى الأشياء البراقة المثيرة، وما يسمى بالضربة الصحفية، وأسلوب التغطية والملاحقة الساخنة، ومنها أننى خشيت أننى تباطأت فى نشر هذه الوثيقة المهمة المثيرة، فلست أضمن أن يسبقنى إلى تقديمها أحد غيرى، يكون قد عثر عليها مثلى، ومنها كذلك اقتناعى بأن هذه هى قدراتى الحقيقية آنذاك، وهى ليست تضيرنى أو تضير أحدًا طالما أنها تخلو من أى إدعاءات أو أكاذيب.

يوثق خيرى قصة ظهور دراسته فى كتاب.

بعد أن انتهى من وضع الكتاب فى صورته النهائية، حمله إلى صديقه رجاء النقاش، يقول عن هذه اللحظة: كانت حماسة رجاء للكتاب بمجرد رؤيته للعنوان وهو مخطوط هى المشجع الحقيقى لى على نشره، والحقيقة أن رجاء وقف مع هذا الكتاب وقفة مشرفة أذكرها دائمًا بالشكر والعرفان، فكنت قد أهديته له، وأطلعته عليه للائتناس برأيه فحسب، فإذا به يبادر بنشره فى مجلة الهلال فى ملزمة كاملة، ووضع على الغلاف صورة طه حسين بين القضبان، وكتب تحته طه حسين أمام النيابة، فلم ترجع من ذلك العدد نسخة واحدة.

هذا عن النشر فى الهلال الذى كنا أشرنا إليه، فماذا عن صدور الدراسة فى كتاب؟

يقول خيرى: كان رجاء النقاش فى ذلك الوقت مستشارًا لدار نشر يملكها المناضل الفلسطينى الراحل الدكتور عبدالوهاب الكيالى، واسمها المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ومقرها بيروت، وفوجئت ذات يوم على مكتب رجاء النقاش بنسخة مطبوعة من الكتاب فى هذه المؤسسة، وكانت مفاجأة عظيمة، وحينما اطلعت على صورة العقد رأيت أن الكيالى يحدد النسخ بثلاثة آلاف فحسب، فلما بدت فى نظرى قليلة، قال إنها على سبيل التجربة ولنا أن نعيد طبعه.

لم يكن الكيالى يتوقع للكتاب كل هذا الانتشار، فخلال أشهر قليلة نفدت النسخ المطبوعة جميعها، فقرر طباعته مرة أخرى، إلا أن وفاته فى حادث إرهابى حالت دون ذلك.

يرسم خيرى ملامح سعادته بالكتاب وبانتشاره بقوله: داعب غرورى بعض الشىء أن كتابى كان هو الكتاب رقم واحد فى قائمة منشورات الدار، فالدار قد ولدت به، وكان هو بمثابة شهادة ميلاد لها.

لم يكن كل ما جرى مريحًا، يقول خيرى: كانت النسخ التى وصلت مصر قليلة جدًا، وسبب لى ذلك متاعب جمة، فمنذ عشرين عامًا حتى اليوم طالبنى الأصدقاء والدارسون بنسخ وانهالت علىّ المكالمات التليفونية من موزعين يسألوننى عن الدار التى نشرته لجلب نسخ منها، ولو أن هذا الكتاب طبع فى مصر لدى ناشر حريف لبيعت منه ملايين النسخ نظرًا لما يحويه من وثيقة مهمة تعتبر وسامًا على صدر الثقافة المصرية المعاصرة، فالفضل لطه حسين والنائب الذى حاكمه وليس لى.

لمعت فى عقل خيرى شلبى فكرة مهمة، لا تتعلق بطه حسين فقط ولكن تمس المحقق الذى أجرى معه التحقيق وهو النائب محمد نور.

يمكننا أن نعتبر هذه اللحظة هى اللحظة الفارقة فى حياة خيرى كلها، فقد بدأ يبحث فى الشخصيات التى يكتب عنها عن علامات النبوغ والإبداع والتجديد والروح المحلقة التى تعانق الحياة دون حساب للتبعات أو العواقب.

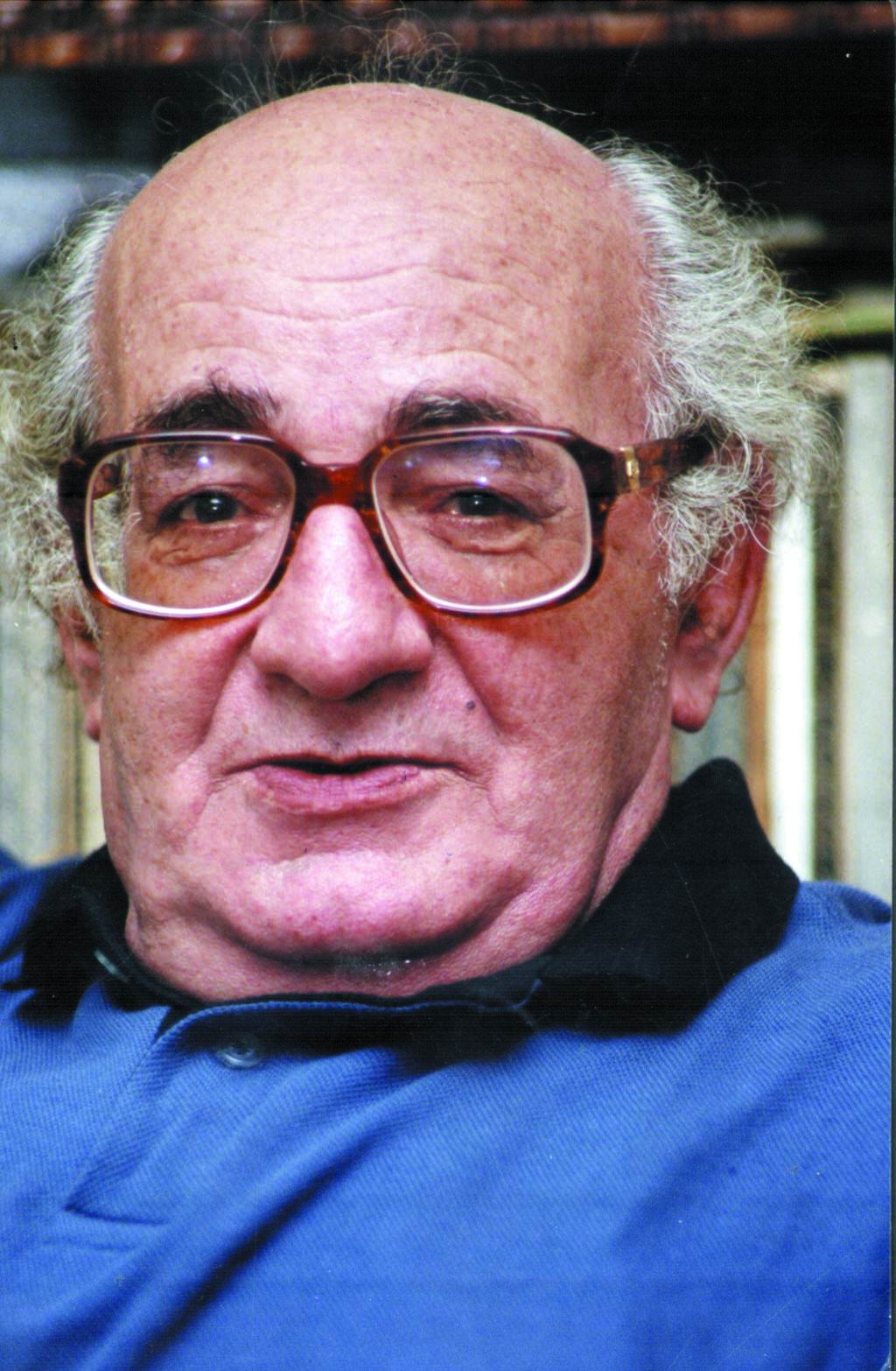

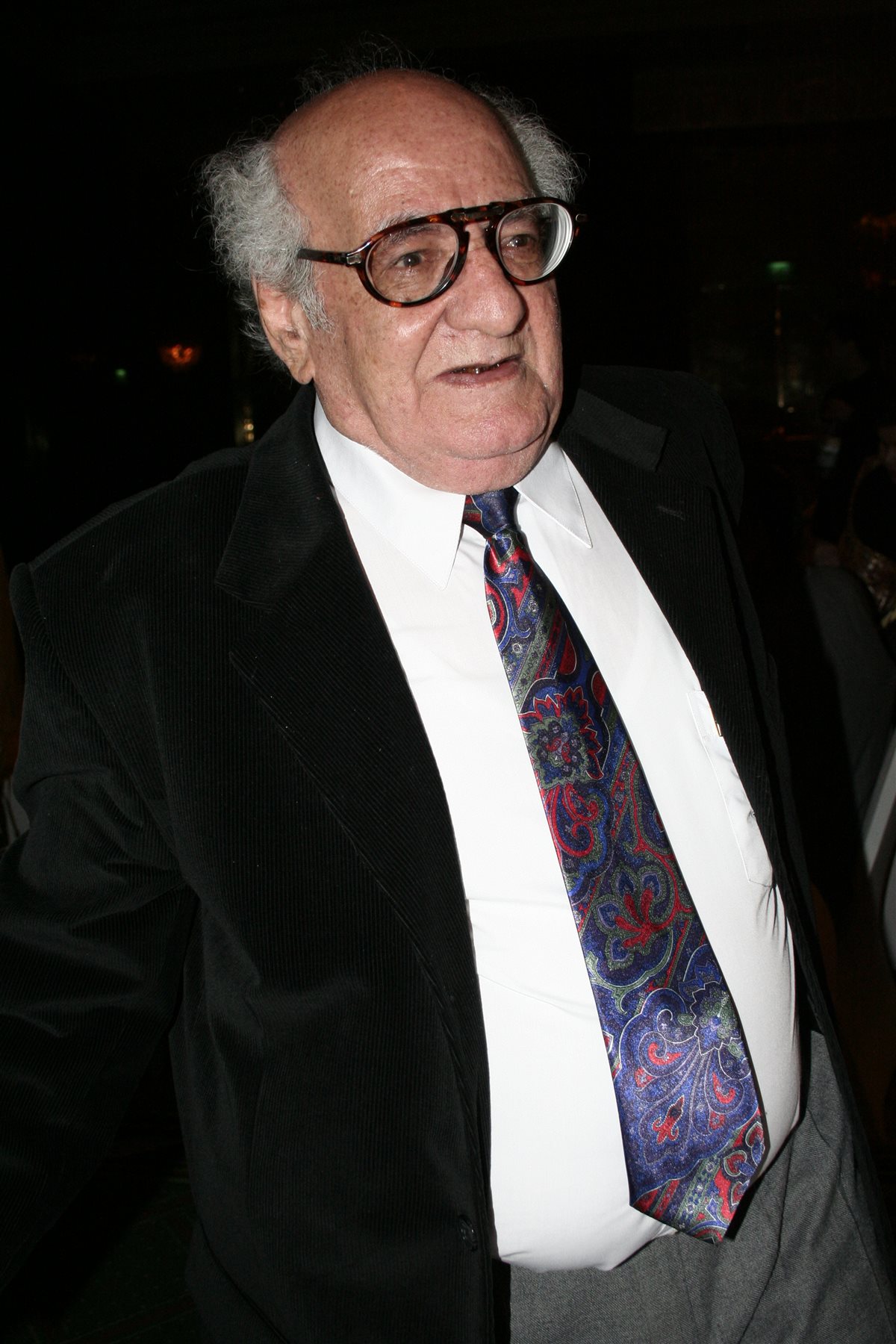

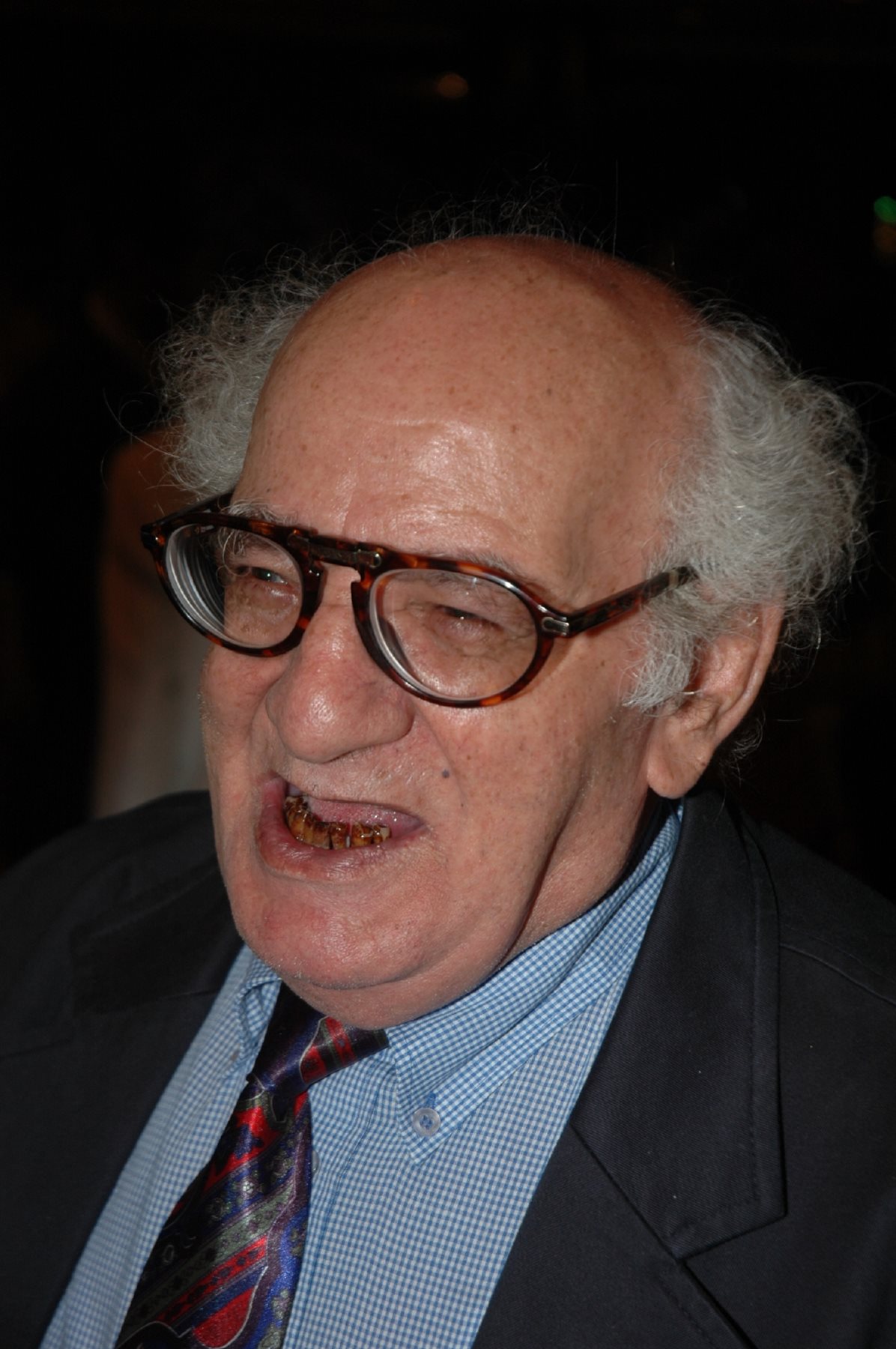

لقد كتب ما يقرب من ٦٠٠ بورتريه، يمكنك وأنت تقرأها أن ترى روحه الباحثة عن جذور التجديد وإصلاح الحياة فيها، وقد يكون من المفيد هنا أن نتوقف عند ما قدمه خيرى على جناح بعض شخصياته، سواءً فى كتابه الأول الذى أطلق عليه «محاكمة طه حسين» أو فى البورتريهات التى كتبها طوال مسيرته الإبداعية، وهى البورتريهات التى جعلته أديب البورتريه الأول فى أدبنا الحديث دون منازع.

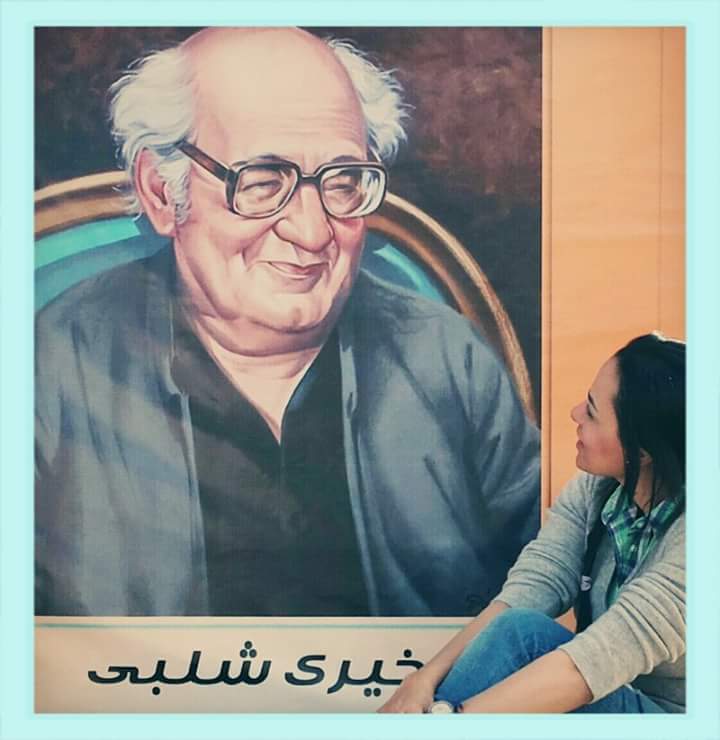

كان خيرى حريصًا على وصف كل شخصية يكتب عنها بوصف يلخصها، يقدم لنا أهم ملامحها فى كلمة واحدة، وقد بحثت عن كلمة يمكننى بها وصف خيرى، فلم أجد غير كلمة واحدة، لو كان يعيش بيننا لعرف معناها ودلالتها، وهى «الدؤرم».

لا أعرف أصلًا لهذه الكلمة، ولكنى سمعتها فى قريتى، يطلقونها على الشخص المجتهد الحويط الذى لا يترك شاردة ولا واردة إلا ويهتم بها، يتقن عمله، وتجده جاهزا طوال الوقت لأداء ما يجب أن يقوم به، كان خيرى شلبى كذلك طول الوقت، واعٍ وناصح ومفتح.. وهى صفات كلها لا تتوفر إلا فى الشخص «الدؤرم».

ما رأيكم الآن أن نقرأ ما كتبه عن بعض شخصياته المجددة؟

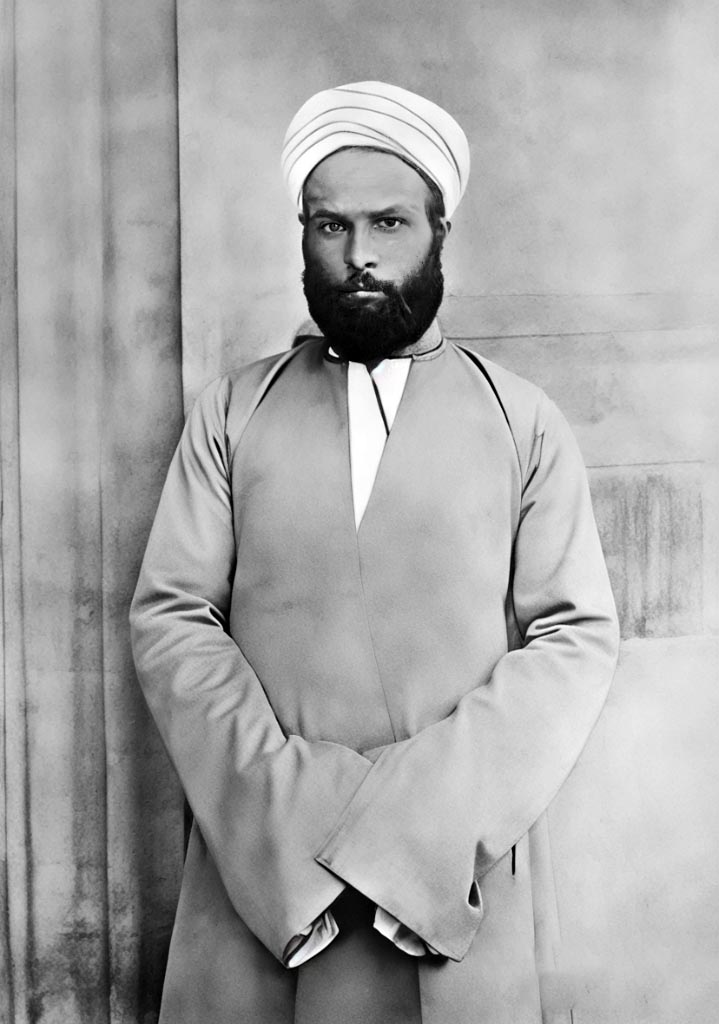

محمد نـور.. منقذ شعلة التنوير

الشخصية الأولى التى لا بد أن نتوقف مع خيرى عندها هى محمد نور الذى أجرى التحقيق مع طه حسين، وقام فى النهاية بحفظه منتصرًا إلى التفكير وحرية الإبداع.

يعترف خيرى أولًا: بهرتنى ثقافة هذا النائب الذى حقق مع الدكتور طه حسين فى واحدة من أخطر قضايا العصر، وكنت أظن أننى سأقرأ مذكرة قانونية خطابية حافلة بلا سيما وبيد أن وبناءً عليه، وما إلى ذلك من صيغ معهودة، فإذا بى أقرأ نصًا أدبيًا بكل معنى الكلمة، ولكن من وجهة نظر قانونية.

كان محمد نور اكتشافًا خاصًا لخيرى، فهو بالنسبة له: رجل مثقف ثقافة رفيعة قبل أن يكون رجل قانون، ملم بقضايا عصره الثقافية والفكرية والعلمية والسياسية والاجتماعية، وله فى كل ذلك وجهات نظر عميقة دارسة، رأى أن القضية ليست جنائية بالمرة، بل قضية غير عادية، الحكم فيها تبعًا لذلك يحسمها لمناصرة الموقف العلمى وحرية البحث العلمى.

تساءل خيرى وهو يقلب فى أوراق الكتيب الصغير: هل مثل هذا النائب صنعته النهضة الثقافية التى كان طه حسين أحد أعمدتها الثقافية التنويرية؟ أم أن أمثاله هم الذين صنعوا تلك النهضة الثقافية التنويرية؟

وفى محاولته للإجابة يقول: الواقع أن هذا التساؤل يشبه التساؤل الشهير: هل خلقت الدجاجة أولًا أم البيضة؟ فهى علاقة جدلية مجهولة البداية، ولكننا نستطيع الإشارة إلى أن عصر التنوير الذى سبق النهضة الثقافية فى زمن طه حسين، ثم النهضة الثقافية التى كان طه حسين من زعمائها، كانت كفيلة بتخليق مثل هذه العناصر الإنسانية الإيجابية المشرفة، فطه حسين وهو يجلس بكل ثقله وجلالة قدره أمام هذا النائب العام الذى ربما كان من تلاميذه خارج الجامعة، كان فى الواقع يجنى ثمرة غرسه الطيب، فها هى ذى جهوده وجهود أنداده قد أينعت رجالًا فى مواقع السلطة يقدرون قيمة العلم وقيمة العالم وحرية البحث.

كانت الفكرة التى سيطرت على خيرى هى ضرورة تقديم هذا النائب العام نفسه وقراره التاريخى الكبير، كقدوة يجب أن تحتذى- كما يقول- إذا ما ادلهم الظلام وعادت الخفافيش تحلق فوق رءوسنا.

ويقرر خيرى: كشف قرار محمد نور رئيس نيابة مصر عن إمكانات نقدية هائلة ما زلت كلما أمعنت النظر فيها تعجبت وتساءلت كيف أن هذا النائب لم يكن ناقدًا أدبيًا مشهورًا فى عصره، ولا بد أيضًا أن محمد نور أدرك مدى أهمية القضية التى عليه أن يصدر فيها قرارًا نهائيًا أو شبه نهائى فاستجمع كل طاقاته فكشف عن إمكاناته النقدية التى نلمسها فى قراره الذكى رغم أننا قد نختلف معه فى بعض ما جاء من وجهات نظر.

كان محمد نور يعرف أن القضية التى بين يديه ليست هينة، وإنما هى حدث جل اهتزت له البلد من أقصاها إلى أقصاها، وتصدت لإثارتها هيئات سياسية خطيرة وعلى مستوى شعبى واسع النطاق، ولذلك بعد أن استعرض الاتهامات التى وجهت إلى طه حسين وكانت على النحو التالى:

الأول: أن المؤلف أهان الدين الإسلامى بتكذيب القرآن فى أخباره عن إبراهيم وإسماعيل، حيث ذكر فى صفحة ٣٦ من كتابه: للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضًا، ولكن ورود هذين الاسمين فى التوراة والقرآن لا يكفى لإثبات وجودهما التاريخى فضلًا عن إثبات هذه القصة التى تحدثت بهجرة إسماعيل بن إبراهيم إلى مكة ونشأة العرب المستعربة فيها، ونحن مضطرون إلى أن نرى فى هذه القصة نوعًا من الحيلة فى إثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهة أخرى.

الثانى: ما تعرض له المؤلف فى شأن القراءات السبع المجمع عليها والثابتة لدى المسلمين جميعًا، وإنه فى كلامه عنها يزعم عدم إنزالها من عند الله، وأن هذه القراءات إنما قرأتها العرب حسب ما استطاعت، لا كما أوحى الله بها إلى نبيه على لسان النبى، صلى الله عليه وسلم.

الثالث: ينسبون للمؤلف أنه طعن فى كتابه على النبى، صلى الله عليه وسلم، طعنًا فاحشًا من حيث نسبه، فقال فى صفحة ٧٢ من كتابه: ونوع آخر من تأثير الدين فى انتحال الشعر وإضافته إلى الجاهلين، وهو ما يتصل بتعظيم شأن النبى من ناحية أسرته ونسبه فى قريش، فلأمر ما اقتنع الناس أن النبى يجب أن يكون من صفوة بنى هاشم، وأن يكون بنو هاشم من صفوة بنى عبد مناف، وأن يكون بنو عبد مناف من صفوة بنى قصى، وأن بنى قصى صفوة قريش، وقريش صفوة مضر، ومضر صفوة عدنان، وعدنان صفوة العرب، والعرب صفوة الإنسانية كلها.

وقالوا إن تعدى المؤلف بالتعرض بنسب النبى، صلى الله عليه وسلم، والتحقير من قدره تعدٍ على الدين وجرم عظيم يسىء إلى المسلمين والإسلام، فهو قد اجترأ على أمر إذ لم يسبقه إليه كافر ولا مشرك.

الرابع: أن الأستاذ المؤلف أنكر أن للإسلام أولية فى بلاد العرب وأنه دين إبراهيم، إذ يقول فى صفحة ٨٠ من كتابه: أما المسلمون فقد أرادوا أن يثبتوا أن للإسلام أولية فى بلاد العرب كانت قبل أن يبعث النبى، وأن خلاصة الدين الإسلامى وصفوته هى خلاصة الدين الحق الذى أوحاه إلى الأنبياء من قبل، إلى أن قال فى صفحة ٨١: وشاعت فى العرب أثناء ظهور الإسلام وبعده فكرة أن الإسلام يجدد دين إبراهيم، ومن هنا أخذوا يعتقدون أن إبراهيم قد كان أصل دين العرب فى عصر من العصور ثم أعرضت عنه، لما أضلها به المضلون وانصرفت إلى عبادة الأوثان.

يقول رئيس النيابة: من حيث أن العبارات التى يقول المبلغون أن فيها طعنًا على الدين الإسلامى إنما جاءت فى كتاب فى سياق كلام على موضوعات كلها متعلقة بالغرض الذى ألف من أجله، فلأجل الفصل فى هذه الشكوى لا يجوز انتزاع تلك العبارات من موضوعها والنظر إليها منفصلة وإنما الواجب توصلًا إلى تقديرها تقديرًا صحيحًا بحثها حيث هى فى موضعها من الكتاب ومناقشتها فى السياق الذى وردت فيه، وبذلك يمكن الوقوف على قصد المؤلف وتقدير مسئوليته تقديرًا صحيحًا.

وقال: المؤلف أنكر فى التحقيقات أنه يريد الطعن على الدين الإسلامى، وقال إنه ذكر ما ذكر فى سبيل البحث العلمى وخدمة العلم لا غير، غير مقيد بشىء.

بحث محمد نور فى كتابات طه حسين الأخرى حتى يثبت براءته، كان يريد التأكيد على أنه كان حسن النية فيما كتبه، ولذلك استعان بفقرة من مقال كتبه طه فى جريدة السياسة الأسبوعية بالعدد ١٩ الصادر فى ١٧ يوليو سنة ١٩٢٦ صفحة ٥ تحت عنوان «العلم والدين».

يقول طه فى مقاله: إن كل امرئ منا يستطيع إذا فكر قليلًا أن يجد نفسه شخصيتين متمايزتين إحداهما عاقلة تبحث وتنقد وتحلل وتغير اليوم ما ذهبت إليه بالأمس وتهدم اليوم ما بنته أمس، والأخرى شاعرة تلذ وتألم وتفرح وتحن وترضى وتغضب وترغب وترهب فى غير نقد ولا بحث ولا تعليل، وكلتا الشخصيتين متصلة بمزاجنا وتكويننا لا نستطيع أن نخلص من إحداهما، فما الذى يمنع أن تكون الشخصية الأولى عالمة باحثة ناقدة، وأن تكون الشخصية الثانية مطمئنة طامحة إلى المثل الأعلى.

اطمأن محمد نور إلى نبل ما أراده طه حسين، فهو فى الكتاب يتحرك بشخصيته الناقدة، لكنه فى الوقت نفسه لا ينكر شيئًا من الدين، ولا يهدف إلى ما اتهمه به معارضوه.

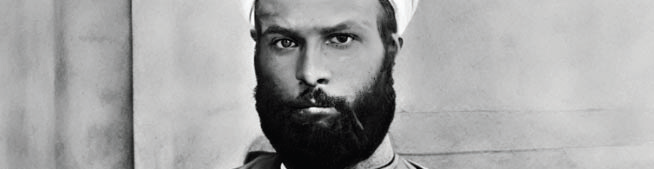

طـه حسين.. نبى التفكير فى هذا الزمان

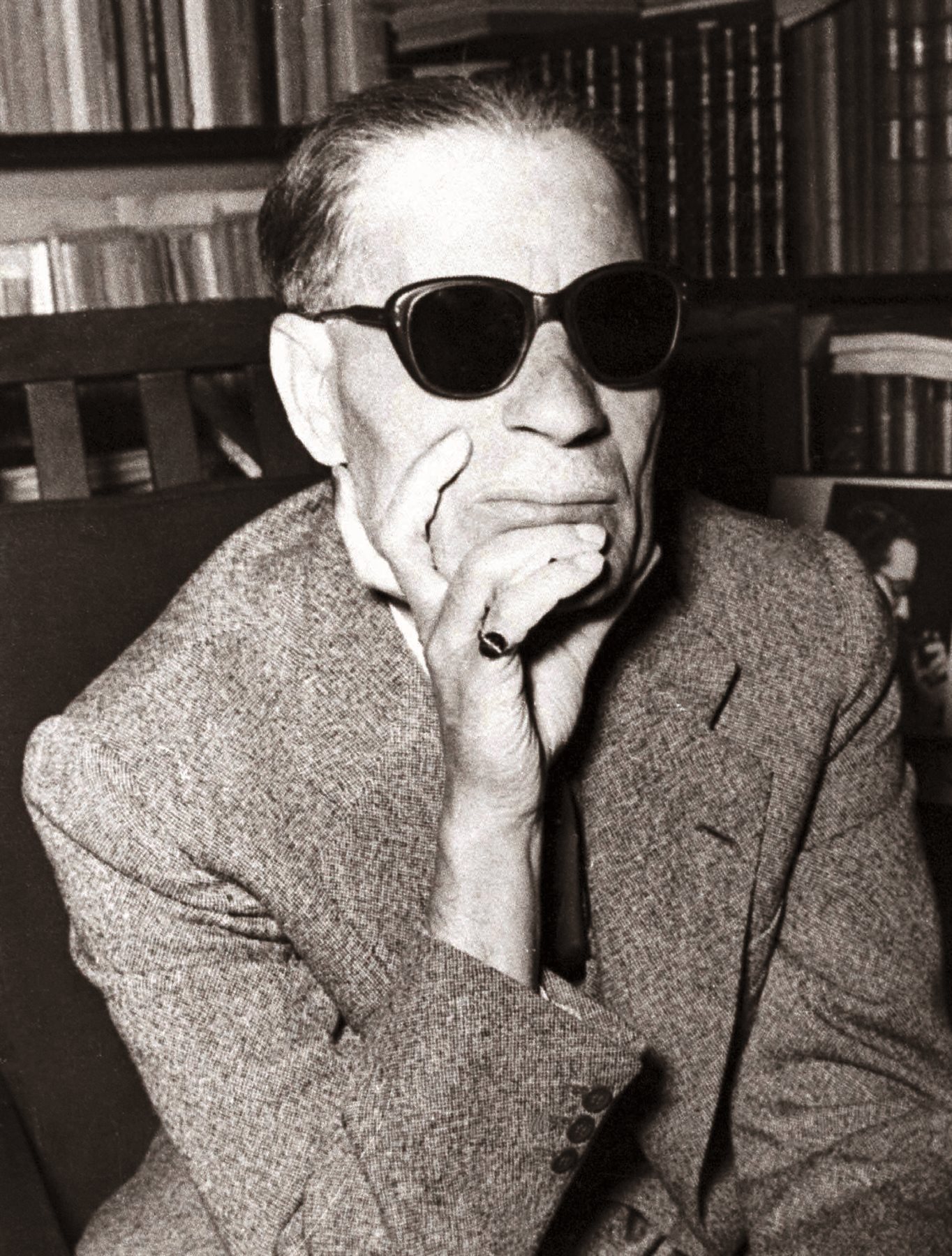

يأخذنا خيرى شلبى بعد ذلك إلى طه حسين صاحب القضية الأشهر فى تراثنا الفكرى، وهى قضية كتابه «فى الشعر الجاهلى».

يقول: رغم أن طه حسين يقدم الأدلة والبراهين ويتبع فى دراسته للشعر الجاهلى أسلوبًا علميًا منظمًا فإنه فى نهاية الأمر يمس شيئًا خطيرًا للغاية، يمس التراث والمعتقدات الثابتة ويهزها من أساسها، أى أنه يزلزل الأرض تحت الأقدام الآمنة المكتفية من الحياة بموقف الركون إلى الإيمان المطلق بالأشياء وبالمعتقدات الثابتة والموروثات على مختلف أنواعها.

إن الأسلوب الذى يتخذه طه حسين فى بحثه- كما يرصد خيرى- أسلوب أوروبى لم يكن سائدًا ولا معروفًا فى مصر، وإذا عرف فهو غير مقبول من أساسه، ذلك هو المنهج الديكارتى، منهج الشك من أجل الوصول إلى اليقين، ولقد استخدمه فبدأ الشك فى الأحكام السابقة التى صدرت عن الشعر الجاهلى، ومسح عنها قشرة الزمن وعرضها للضوء، ثم أعاد النظر فيها وفى النصوص نفسها على هدى من ثقافته العصرية المتجددة والمتطورة، وانتهى إلى أن الشعر الجاهلى فى حقيقة أمره منتحل، وأن الحياة الدينية والعقلية والاقتصادية لا يمكن أن يمثلها الشعر الجاهلى، وأن اللغة الحميرية التى كانت تشيع فى الجنوب، واللغة العدنانية بلهجاتها المتفاوتة التى كانت سائدة فى الشمال، لا يوجد لهما فى الشعر العربى تمثيل صادق، وأن للدين والشعوبية والسياسة واختلاف الرواة دخلًا كبيرًا فى عملية الانتحال.

وقد يكون من المفيد أن نترك طه حسين يفسر لنا منهجه.

إنه يقول فى كتابه «فى الأدب الجاهلى» الذى هو نفسه كتاب «فى الشعر الجاهلى» قبل تعديله: أريد أن أريح الناس من هذا اللون من التعب، وأن أريح نفسى من الرد والدفع والمناقشة فيما لا يحتاج إلى مناقشة، أريد أن أقول إنى سأسلك هذا الجو من البحث سلك المحدثين من أصحاب العلم والفلسفة فيما يتناولون من العلم والفلسفة، أريد أن أصطنع هذا المنهج الفلسفى الذى استحدثه ديكارت للبحث عن حقائق الأشياء فى أول هذا العصر الحديث، والناس جميعًا يعلمون أن القاعدة الأساسية لهذا المنهج هى أن يتجرد الباحث من كل شىء من قبل، وأن يستقبل موضوع بحثه خالى الذهن مما قبل خلوًا تامًا، والناس جميعًا يعلمون أن هذا المنهج الذى سخط عليه أنصار القديم فى الدين والفلسفة، يوم ظهر قد كان من أخصب المناهج وأقواها وأحسن أثرًا، وأنه قد جود العلم والفلسفة تجويدًا، وأنه غير مذاهب الأدباء فى أدبهم، والفنانين فى فنونهم، وأنه هو الطابع الذى يتميز به هذا العصر الحديث.

ويقول: نعم يجب حين نستقبل البحث عن الأدب العربى وتاريخه أن ننسى عواطفنا القومية وكل مشخصاتها، وأن ننسى عواطفنا الدينية وكل ما يتصل بها، وأن ننسى ما يضاد العواطف القومية والدينية، يجب ألا نتقيد بشىء، ولا نذعن لشىء إلا مناهج البحث العلمى الصحيح، ذلك أننا ما لم ننس هذه العواطف وما يتصل بها فسنضطر إلى المحاباة وإرضاء العواطف، وسنغل عقولنا بما يلائمها، وهل فعل القدماء غير هذا؟ وهل أفسد علم القدماء شىء غير هذا؟ كان القدماء عربًا يتعصبون للعرب، أو كانوا عجمًا يتعصبون على العرب، فلم يبرأ علمهم من الفساد، لأن المتعصبين للعرب غلوا فى تمجيدهم وإكبارهم فأسرفوا على أنفسهم وعلى العلم، ولأن المتعصبين على العرب غلوا فى تحقيرهم وإصغارهم فأسرفوا على أنفسهم وعلى العلم أيضًا.

المسألة إذن- كما يراها مقدمو البلاغات ضد طه حسين- ليست مسألة الشعر الجاهلى فى حد ذاته، إنما يمكن أن تكون التراث الفكرى والوجدانى والدينى، فما دام ثمة من يجترئ على شىء كهذا فليس ببعيد أن يجترئ على كل المقدسات ويشكك فيها ويزعزع كل القيم الثابتة بحجة الوصول إلى اليقين.

يقول خيرى عن طه حسين: إننا أمام مفكر آثر أن يتخلص من بعض الأسوار العقائدية المتوارثة التى تكبل حرية الفكر فى موضوع بعينه، وذلك فى سبيل أن يصل إلى حقائق أكثر نصاعة، إنه بحكم القانون الطبيعى للفكر- وبشرعيته- لا يعتبر مارقًا بقدر ما يعتبر باحثًا عن الأكثر موضوعية وشمولية، بتعبير آخر نحن أمام مفكر لم يكفر بقيمه الدينية ولم يحاول هدم تراثه الوجدانى، فهو يعلم تمام العلم كم هى ثابتة الأركان، ثم إنه- باحترام شديد لها- يعمل على تأكيدها، وذلك عن طريق إثارة كل النقط التى يمكن أن تكون منافذ لهدمها، فكأنه يتقمص دور المستنكر المتشكك حتى يقوده برزخ الشك إلى واحة اليقين.

وقال: المتتبع لدراسات طه حسين يجد أن طريقته العلمية الجديدة بجرأتها فى الكشف عن الأسار وبقدرتها على التمحيص والتدقيق فى البحث، يرى أن ثمة حملة شعواء كانت ترتفع فى مواجهتها من المتمسكين بالقديم الذين يمكن اعتبارهم متخلفين فى مجال الدراسات، هم يمثلون نوعًا من عبادة القديم وتقديسه تقديسًا مطلقًا وساذجًا أيضًا، فالإسلوب القديم يعنى بقاءهم، لأنهم يعيشون على سطحه كما تعيش الطحالب فوق سطح الماء لا يعنيها أن تعرف ما كنه الماء ولا من أى أصل هو، كما لا يعنيهم أن يعرفوا ما سر حاجة الأرض إلى الماء أو ما هى علاقة الماء بالإنسان، إنما يعنيهم فقط أن يبقى سطح الماء راكدا ثابتا جامدا كأرض يقفون عليها، وهم يتهمونه بالكفر والإلحاد لأنه أتى بما لم يأت به الأوائل فى هذا الميدان، وإذا بحثنا فى الردود التى دافع بها أنصار القديم عن أساليبهم الجامدة وجدناها هى الأخرى جامدة بمعنى أنها لا تساير ركب التطور، ولا تستند إلى حقائق موضوعية، ولا تقدم أى نوع من الأدلة المقنعة، إنها فى معظمها ردود ذاتية، ولذلك فهى لا تجد سوى سلاح واحد هو أن تتهمه بالكفر والإلحاد، لكن البقاء دائمًا للعناصر الجديرة بالبقاء، وطه حسين لو لم يكن تعرض لمثل هذه المعارك لما استطاع أن يترك لنا شيئًا ذا بال، لقد كان يضع فى اعتباره عدم خلو السوق الأدبية من مثل أولئك الذين يرون فيه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار.

نصر حامد أبوزيد.. ضحية عصر التكفير

بعد عشرين عامًا من ظهور الكتاب إلى النور فى العام ١٩٧٢ أعاد خيرى طباعته مرة أخرى، وهذه المرة كتب مقدمة مستفيضة، أبدى فيها سعادته بما فعله، ويشرح لنا أسباب هذه السعادة.

يقول: الحال الذى تمر به مصر أسوأ بكثير جدًا، بل بما لا يقاس من تلك الحال التى كانت عليها زمن طه حسين ومحاكمته، فأيامها كان صوت العقل هو الأعلى والأكثر سيادة، وصوت التخلف والجمود يثير الضجيج، قلة قليلة من ذوى النفوذ فى المجتمع شعروا بأن النهضة الثقافية الناضجة العارمة لن تكون أبدًا فى صالحهم، لأنهم لا ثراء ولا سيادة لهم إلا فى محيط من الجهل والفقر يمتطونه إلى الأبد، وعن طريق ممثليهم فى البرلمان وفى الجامعة وفى القصر، وفى كل مكان دأبوا على إثارة القلاقل وافتعال الخصومات والفتن ولتعطيل نيران الثقافة عن مواصلة اشتعالها، صنوف من العسف والطغيان لقيها العلماء والمفكرون والأدباء والشعراء والفنانون من زبانية الجحيم الذين يتذرعون بالدين ويقحمون اسم الله فى كل صغيرة وكبيرة كأنهم المفوضون من الله سبحانه وتعالى حراسًا على الدين بتوكيل رسمى.

فقد بدأت محنة طه حسين ببلاغ للنائب العام من أحد أعضاء البرلمان، ومن الواضح أنه كان يخطط لتدمير طه حسين، ليس لعداء شخصى بينهما، وإنما لأنه طه حسين رمز التنوير والنهضة الثقافية والعلمية التى كانت الجامعة أحد مفارخها، ومن الواضح أيضًا أن مجموعة البلاغات التى تلت بلاغه إنما كان هو الواقف وراءها، واتفقت البلاغات كلها- لذلك- فى التركيز على تكفير طه حسين وحساسية موقفه كأستاذ جامعى له على طلابه سيطرة سحرية خرافية، أى أنه لا بد من إبعاده عن هذا الموقع بالتحديد، ثم تجريده من جميع الشهادات العلمية التى حصل عليها، ولو كانت السيدة سوزان طه حسين مصرية مسلمة لرفعوا ضده الأمر إلى المحكمة مطالبين بتطليقها منه كما يحدث الآن بالنسبة للدكتور نصر حامد أبوزيد.

لكن الثقافة فى زمن طه حسين انتصرت، وخرجت من المعركة سالمة، وحسم القضاء المعركة لصالح حرية البحث العلمى وحرية الرأى، فترى هل تنتصر الثقافة اليوم فى بلادنا، فى هذه المعركة الشرسة الدامية التى لم يكن لها مثيل من قبل؟

يقترب خيرى من قضية نصر حامد أبوزيد التى كانت تجرى أحداثها وهو يعد كتابه للطباعة من جديد، يقول: يكاد الشك فى ذلك يقتلنى، فبعد ستين عامًا على انتصار الثقافة الحرة فى قضية طه حسين، يعود بنا المجتمع إلى أوحال العصور الوسطى، فتكرر الواقعة بحذافيرها مع الدكتور نصر حامد أبوزيد، الذى تقدم بنتاجه الفكرى الخصيب إلى هيئة التدريس بنفس الجامعة وفى القسم نفسه، فإذا بأوراقه تحول إلى المفتى، غير أن المفتى هذه المرة مجرد شخص تطوع بالإفتاء، فحيث طلب إليه تقويم هذا النتاج العلمى تقويمًا عليمًا، إذا به يكتب تقريرًا إضافيًا فى إلحاد طالب الترقية، متخذًا من هذه الأعمال نفسها وثائق تثبت كفره، وتوجب عليه القصاص، إنه ليس جديرًا بالترقية قدر ما هو جدير بالسحل، ورغم أن تقارير الأغلبية كانت لصالح الأستاذ طالب الترقية، فإذا بالجامعة تأخذ بتقرير التكفير، وحرمت الأستاذ من أستاذيته، وضربت عرض الأفق بكل موجات الاحتجاج والاستنكار التى انبعثت فى كل مكان على جميع المستويات، وكان المؤسف أن خرجت علينا جوفة من المثقفين والأساتذة يصبون جام غضبهم على نصر أبوزيد، أباحوا دمه، هكذا بكل بساطة جنونية، دون أن يكلف أحدهم نفسه قراءة أعمال الأستاذ بإمعان وتبصر، ولو فعل لاتضح له أن نصر حامد أبوزيد ليس فحسب مسلمًا وموحدًا بالله، بل هو جندى من جنود الإسلام فى حقيقة الأمر، لأنه بأبحاثه وبالمناهج الحديثة التى يستخدمها يكشف عن معالم العظمة فى الفكر الإسلامى، وينشر قيمه، كل ما هناك أنه ينتقد ما يسمى بالخطاب الدينى، أى الأساليب التى نتحدث بها عن الدين فى حياتنا اليومية والثقافية، سواء كنا مثفقين أو رجال دين أو أساتذة جامعة، إن هذا الخطاب فى الواقع هو أساس المحنة، لأنه بجهالته وتخلفه وجموده وقيامه على خرافات وأضاليل وحقائق مغلوطة يوقع الناس فى بلبلة، ويكرس لمزيد من التخلف، ويحجب لآلئ الدين الثمينة عن العيون، إن الخطاب الدينى السائد الآن هو الذى ينشر الفهم الخاطئ للدين، ويؤدى بالضرورة إلى أن تجف الينابيع الفكرية والحضارية للدين، ويقع الانفصال التام بينها وبين الناس.

يتفرغ خيرى قليلًا إلى مشروع نصر أبوزيد الفكرى.

فهو عنده يدافع عن النصوص الدينية الأساسية، ويدعو إلى حمايتها من عبث الجهلاء وضيقى الأفق، الذين تجمدت مشاعرهم وتحجرت عقولهم، فلم يروا فى النص الدينى ما ينبغى رؤيته، ولم يفهموا من أبعاده ما يرجوه لنا الله سبحانه وتعالى بنص بيانه، وخضعوا لمقولات ومدخولات كثيرة ابتدعها أهل البدع من ذوى النفوذ على امتداد العصور التاريخية، إذ كان المفسرون العلماء يكرسون لاستتاب أمور العائلات المالكة والحاكمة، فيركزون على أشياء بعينها ومعان بعينها ويتغافلون عما فيه مصلحة الناس والأمة.

وهو عنده يطالب بفهم جديد للنص الدينى، فهم يستوعب النص جيدًا، يقترب أكثر فأكثر ليتخلق بأخلاقه فعلًا، ويترسم فيه الصورة الحقيقية المشرقة التى أرادها الله للإنسان، ولا شك أن الذين ثاروا على نصر حامد أبوزيد يعرفون قصده جيدًا، لأنهم فى الواقع هم أصحاب ذلك الخطاب المغلوط، الذين اتخذوا من الحديث فى الدين شغلًا مريحًا جدًا، إن وعظًا فوعظ، أو الكتابة فكتابة، أو تنظيمًا فتنظيم، هؤلاء الذين يستخدمون فى أحاديثهم ومقالاتهم ومواعظهم الأساليب العتيقة نفسها التى كانت السبب فى تخلف العالم الإسلامى، أحاديث مراوغة، عصبية، متوترة، صاخبة، تعتمد أكثر ما تعتمد على الترهيب أو الترغيب، وتسوق لهذا أو لذاك الأمثلة نفسها التى لا تقبلها العقلية المعاصرة، هؤلاء هم الذين يتصدون لإسكات صوت العقل الذى قدسه القرآن الكريم، ولا أحد منهم يملك القدرة على إثبات أنه أكثر إيمانًا من نصر حامد أبوزيد، لأنهم لم يطلعوا على القلوب، ولأنهم لم يحصلوا على شهادة إلهية بأنهم أكثر إيمانًا من غيرهم، وأنهم المسئولون عن تطهر المسلمين من ضعاف الإيمان.

ويصف خيرى العصر الجديد بأنه عصر لا حياء فيه، فهذا الذى تطوع برفع قضية يطلب فيها إلى المحكمة أن تحكم بتطليق زوج نصر حامد أبوزيد لأنها مسلمة وهو كافر، هل تيقن مما زعم؟ هل يتصور- وهو المحامى مع الأسف- أن هذه الزوج جارية لا تعرف حقوقها فتستغيث بمن ينقذها من براثن زوجها الكافر، ألم يعلم بأنها أستاذة جامعية مثقفة تعرف زوجها أحسن مما يعرفه المحامى؟

ويختم خيرى كلامه عن نصر وما حدث له بقوله: إن المعركة الآن بين الثقافة والجهالة، بين العقل والغيبوبة، فإذا كانت الساحة الثقافية قد شهدت دفاعات مشرقة وحارة عن حق نصر حامد أبوزيد فى حرية البحث، فإن الدور يبقى على قطاع آخر ومهم من قطاعات المثقفين، أعنى الحقل القضائى المصرى العظيم صاحب التاريخ الحافل بالأوسمة والفخار، وهؤلاء نذكرهم اليوم بواحد منهم- يقصد محمد نور- وكيف تعامل مع هذه القضية، إنهم لا شك فى غير حاجة إلى تذكير، وذممهم القضائية بعيدة عن الشبهات، ولكن رؤية هذا المثل توقظ القضية برمتها فنرى على ضوئها الأبعاد الحقيقية لظاهرة الوقوف ضد العقل والحرية والتقدم بسلاح قمعى منسوب للدين والدين منه براء.

صدرت الطبعة الثانية من الكتاب قبل صدور الحكم ضد نصر، وهو الحكم الذى قضى بتطليق زوجته منه، وهو ما يؤكد أن العصر اختلف تمامًا، وأن كل ما فعله محمد نور ضاع هباء.

محمد عبده.. المناضل ضد السلطة الدينية

فى صورة قلمية بعنوان «الإمام» يكتب خيرى شلبى عن محمد عبده.

ينقل عنه قوله: ارتفع صوتى بالدعوة إلى أمرين عظيمين، الأول تحرير الفكر من قيد التقليد، وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف والرجوع إلى ينابيعه الأولى واعتباره من ضمن موازين العقل البشرى التى وضعها الله لترد من شططه وتقلل من خلطه وخبطه، لتتم حكمة الله فى حفظ نظام العالم الإنسانى، وأنه على هذا الوجه يعد صديقًا للعلم، باعثًا على البحث فى أسرار الكون، داعيًا إلى احترام الحقائق الثابتة، مطالبًا بالتعويل عليها فى أدب النفس وإصلاح العمل، كل هذا أعده أمرًا واحدًا، وقد خالفت فى الدعوة إليه رأى الفئتين العظيمتين اللتين يتركب منهما جسم الأمة، طلاب علوم الدين ومن على شاكلتهم، وطلاب فنون هذا العصر ومن هو فى ناحيتهم.

أما الأمر الثانى فيقول عنه إنه إصلاح أساليب اللغة العربية فى التحرير، سواء كان فى المخاطبات الرسمية بين دواوين الحكومة ومصالحها، أو فيما تنشره الجرائد على الكافة، منشيئًا أو مترجمًا من لغات أخرى، أو فى المراسلات بين الناس، وكانت أساليب الكتابة فى مصر تنحصر فى نوعين، كلياهما يمجه الذوق وتنكره لغة العرب، الأول ما كان مستعملًا فى مصالح الحكومة وما يشبهها، وهو ضرب من ضروب التأليف بين الكلمات رث خبيث غير مفهوم، ولا يمكن رده إلى لغة من لغات العالم، لا فى صورته ولا فى مادته، ولا يزال شىء من بقاياه إلى اليوم عند بعض الكتاب، والنوع الثانى هو ما كان يستعمله الأدباء والمتخرجون فى الجامع الأزهر، وهو ما كان يراعى فيه السجع، وإن كان باردًا، ونلاحظ فيه الفواصل وأنواع الجناس، وإن كان رديئًا فى الذوق بعيدًا عن الفهم ثقيلًا على السمع، غير مؤد للمعنى المقصود، ولا ينطبق على آداب اللغة العربية.

ويلخص خيرى رؤيته فى محمد عبده بقوله: يتسق فكر الإمام ويتوازن، فيصبح أعظم سلفى فى تاريخنا الحديث، قدم نموذجًا حيًا للسلفية المنشودة، أن يتمسك المرء بتراثه القديم شرط أن يكون العقل هاديه ورائده، أما السلفية دون عقل واع مستنير يزن الأشياء ويمحصها، ويميز الغث من السمين، فإنها ما نراها اليوم فاشية بين شبابنا المضلل، لذا فإن أهم وأبرز سمات الإمام أنه أعلى من شأن العقل، سواء عند تفسيره للقرآن بمنهج يطرح جانبا أقوال السابقين ويقبل على الآيات دون الوقوع تحت تأثير السلفيين الذين أثقلوا النص بخرافاتهم وجهالات عصورهم، أو عند تدريسه للطلاب، أو عند تناوله لأى أمر من أمور الحياة، إنه يكاد يقدس العقل الإنسانى، وهذه بداية التقدم والنهوض.

وينقل عنه قوله: إن العقل أجل القوى، بل هو قوة القوى الإنسانية وعمادها، والكون جميعه هو صحيفته التى ينظر فيها وكتابه الذى يتلوه، وكل ما يقرأ فيه فهو هداية إلى الله سبيل للوصول إليه.

ثم يقول: إن ثقة الناقل بمن نقل عنه حالة خاصة به، ولا يمكن لغيره أن يشعر بها حتى يكون له مع المنقول عنه فى الحال مثل ما للناقل من معه، فلا بد أن يكون عارفًا بأحواله وأخلاقه ودخائل نفسه، ونحو ذلك مما يطول شرحه ويحصل الثقة للنفس بما يقول القائل.

ويهتم خيرى بما قاله محمد عبده عن السلطة الدينية، ينقل عنه أنه ليس فى الإسلام سلطة دينية، سوى سلطة الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخير والتنفير عن الشر، وهى سلطة خولها الله لأدنى المسلمين يقرع بها أنف أعلاهم، كما خولها لأعلاهم يتناول بها من أدناهم.

وفى رأيه أن من مهام الإسلام اقتلاع السلطة الدينية من جذورها: أصل من أصول الإسلام قلب السلطة الدينية والإتيان عليها من أساسها، هدم الإسلام بناء تلك السلطة، ومحا أثرها، حتى لم يبق لها عند الجمهور من أهله اسم ولا رسم، لم يدع الإسلام لأحد بعد الله ورسوله سلطانًا على عقيدة أحد ولا سيطرة على إيمانه، على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مبلغًا ومذكرًا، لا مهيمنًا ولا مسيطرًا، وليس للمسلم- مهما علا كعبه فى الإسلام- سلطانًا على عقيدة الآخر مهما انحطت.

وفى رأى محمد عبده أيضًا أن السلطة السياسية المدنية فى المجتمع لا تتنافى مطلقًا مع الدين أو مع الشرع الإسلامى، فيقول: ولكن الإسلام دين وشرع، فقد وضع حدودًا ورسم حقوقًا، وليس كل معتقد فى ظاهر أمره بحكم يجرى عليه فى عمله، فقد يغلب الهوى، وتتحكم الشهوة، فيغمط الحق، ويتعدى المعتدى الحدود فلا يكمل الحكمة من تشريع الأحكام إلا إذا وجدت قوة لإقامة الحدود، وتنفيذ حكم القاضى بالحق، وصون نظام الجماعة، وتلك القوة لا يجوز أن تكون فوضى فى عدد كثير، فلا بد أن تكون فى واحد وهو السلطان الخليفة.

فالأمة أو نائب الأمة هو الذى ينصبه، والأمة هى صاحبة الحق فى السيطرة عليه، وهى التى تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتها، فهو حاكم مدنى من جميع الوجوه، ولا يجوز لصحيح النظر أن يخلط الخليفة عند المسلمين بما يسميه الإفرنج «تيو كراتيك» أى سلطانًا إلهيًا، فإن ذلك عندهم هو الذى ينفرد بتلقى الشريعة عن الله، وله حق الأثرة بالتشريع، بل بمقتضى الإيمان، فليس للمؤمن ما دام مؤمنًا أن يخالفه، وأن يعتقد أنه عدو له ولدين الله، وشهدت عيناه من أعماله ما لا ينطبق على ما يعرفه من شرائعه، لأن عمل صاحب السلطان الدينى وقوله هما دين وشرع.

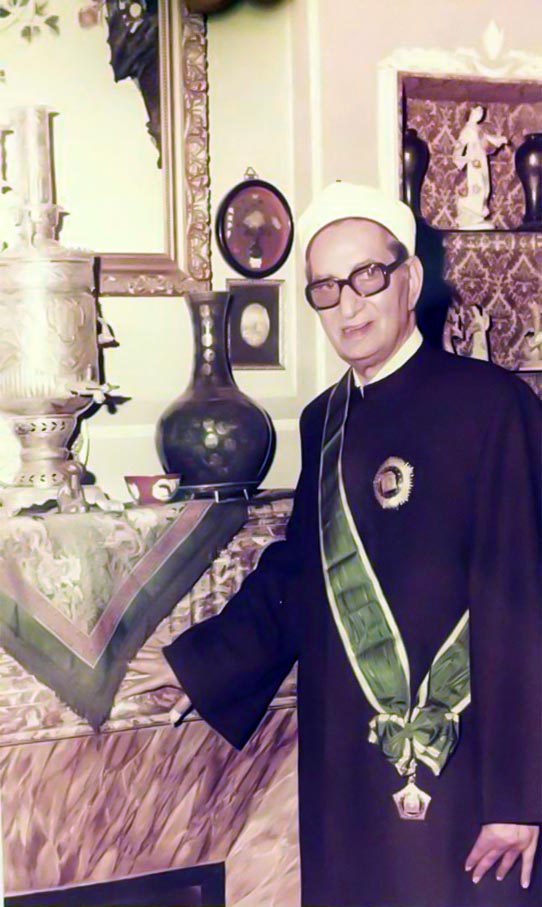

أحمد حسن الباقورى.. الخارج على جمود المناهج الأزهرية

يصف خيرى شلبى الشيخ أحمد حسن الباقورى بأنه الموصول.

يقول فى حضرته: العلوم الأزهرية عتيقة، أى نعم، والناجون من عتاقتها قلة قليلة جدًا بين طلاب الأزهر، العيب ليس قطعًا فى هذه العلوم، على العكس هى علوم عظيمة وغنية ولا بد للطالب أن يدرسها بقدر ما يستطيع من الدقة والاستيعاب، إنما العيب فى طريقة التدريس التى لم تأخذ بأساليب التطور التى أوصى بها الله سبحانه فى كل شىء، لم تستفد من منجزات أنجزتها أمة أخرى أخذت بوصاياه سبحانه دون أن تدخل فى ديننا، فهى قد دخلت فى دين الله حتى دون أن تدرى، وإذا رأت عندنا السلطات السياسية الحاكمة أن تحتوى العلماء وتدجنهم ليكرسوا للمؤمن الجاهل الغبى الذى لا يشغل عقله ولا يسأل ولا يعترض ولا يفكر، بل تمنعه منعًا من التفكير ومن التفلسف، بل تعطل وجدانه عن الخلق الفنى لا شعر ولا تصوير ولا نحت ولا غناء ولا موسيقى ولا رقص، ومن ثم لا حياة، وفى حين كنا نتقهقر تحت سلطان الغزاة الراكبين على ضعفنا وخورنا بعد أن عصرنا حكامنا وصفوا أعماقنا من كل مضمون تقدمى مثمر، كانت الأمم الأخرى ناهضة تفتح عيونها على منجزاتنا الثقافية المستمدة من تعاليم ديننا الحنيف، فتعمل بوصاياها، وتحرز تقدمًا هائلًا فى المناهج وطرق التدريس والتقنيات وتطبيقاتها، وكلما أمعنوا فى التقدم ازددنا نحن تأخرًا.

ويصف خيرى ما يحدث فى الأزهر بقوله: تجمدت طرق التدريس فى الأزهر الشريف، تحجرت، تحولت العلوم إلى حفظ وتسميع، الذاكرة فيه تكاد تكون منفصلة عن العقل، والعقل منفصل عن الوجدان، حتى باتت العلوم التى حق عليها أن توصف بالنقلة تكاد تكون ضد العلم الذى حض عليه القرآن الكريم وضد الاجتهاد وإعمال العقل، حتى بات لدينا عدد هائل جدًا من الخبراء فى ترديد النصوص مقرونة بمقولات جاهزة معلبة بينها وبين العصور الحديثة آماد وآماد، توقفت عند حدود عقلانية محدودة وضيقة، وفضت الاعتراف بما تم اكتشافه علميًا من حقائق جديدة تفتح للحياة وللدين وللأخلاق آفاقًا جديدة، باتوا قوة مناهضة للتقدم وللعقل وللعلم، فالعلم ليس نصوصًا للحفظ والتسميع والتلقين، ليس مقولات ثابتة لا تقبل الدحض أو النقض، إنما سمى العلم علمًا لأنه يتجدد باكتشاف الحقائق الجدية وكل حقيقة علمية جديدة هى خطوة نحو الله فى عليائه.

يدخل خيرى إلى الشيخ الباقورى من هذه الأرضية فيقول عنه: هو فى رأينا أكثر تحررًا وألمعية من غيره، لقد درس العلوم الأزهرية بمنهج صحيح متطور، منهج الفهم والاستيعاب لا التلقين والحفظ، ما أتاح له النظر بعمق فى اللباب دون القشور، والنفاذ إلى الجوهر دون التلكؤ عند المظهر.

لقد تميز الشيخ أحمد حسن الباقورى بانفتاحه على علوم العصر الحديث واستيعابها على أرض صلبة من مكونات مبدئية راسخة، اتسعت آفاقه باتساع معارفه، أصبحت النصوص والمقولات القديمة مجرد خلفية تثير له طريق الفكر المستنير، أما المبادئ فقد باتت فيه سلوكًا إنسانيًا يسعى نحو التكامل ما أمكنه ذلك، وأما النصوص المقدسة فإنها المصابيح الهادية، وفيما عدا ذلك فكل مقولة من بنى البشر قابلة للبحث والتمحيص والرفض، إن لم تكن واقعًا قانونيًا لا يقبل الزعزعة.

خالد محمد خالد.. من هنا كانت البداية

وكما أمسك خيرى مصطفى محمود من كتابه «الله والإنسان» فإنه يمسك بخالد محمد خالد من كتابه «من هنا نبدأ».

يقول: فى هذا الكتاب حاول خالد محمد خالد تقديم منهج جديد متطور للجدل الفكرى بأدوات مستقاة من منابع التراث الإسلامى، وكان هدفه إيجاد فكر سياسى إسلامى متقدم، يستند على أرض تراثية قوية وغنية، وفى الوقت نفسه يستفيد من الفكر السياسى العالمى المعاصر، ويدخل معه فى جدل مثمر خلاق، وكان يعرف بادئ ذى بدء أنه يدوس على أرض ملغومة، ولكنه لم يكن يتوقع أن تنفتح عليه النيران من جميع الجهات الرجعية السلفية تطالب بتقديمه للمحاكمة والسحل، وتتجاوز حدودها فتكاد تشطبه من شهادة الميلاد.

ويضيف: مع ذلك كان خالد محمد خالد قمينًا بالاستمرار فى الساحة وحده يتلقى الطعان ويواصل مشروعه، ولكن ثورة يوليو ما لبثت حتى تفجرت، فطرأت على البلاد ظروف جديدة، ومشاريع سياسية جديدة، بعيدة كل البعد عما كان يطمح إليه، وإن تشابهت فى الظاهر مع بعض أفكاره، ثم حدثت صدامات عنيفة دامية بين الأقطاب المتصارعة وبين الثورة، والأخطر من ذلك أن البقية الباقية من حرية الفكر تم ضربها فى مقتل، تطاولت الثورة على جميع الجباه العالية، دهورت الكثير من القيم السياسية والدينية والأخلاقية فى سبيل الاحتفاظ بهيبتها المزعومة، متعامية عن حقيقة أن الهيبة كل لا يتجزأ، وأنك لا يمكن أن تخلق لنفسك هيبة على حساب الآخرين، من ذوى الهيبة فى الأصل، إذ أنك تهدر الهيبة نفسها.

ويقترب خيرى أكثر من حالة خالد، يقول: ما لبث الكاتب حتى تعرض للضغوط والمثبطات، ولأنواع متعددة من الحروب الباردة، وفى أثناء ذلك خلت الساحة من ذوى الفكر الحر المحترمين، بعضهم تمت تصفيته أو عزله أو إيقاف نموه، وبعضهم انسحب راضيًا من الغنيمة بالإياب، بعضهم نافق وداهن وماين ومشى فى الركاب، بعضهم هاجر، إلا خالد محمد خالد بقى صامدًا كالطود لا يتزعزع ولا يتراجع، أصبح ينتقى من الموضوعات ما يشعر أن البلاد فى احتياج إلى معالجته فى محنتها الراهنة، أصبح كالطبيب الممارس العام الذى تطوع للخدمة فى ميدان المعركة ليعالج المصابين والجرحى ويجرى العمليات الجراحية السريعة فى مستشفاه الميدانى المتنقل.

لكن كيف تلقى خيرى كتاب خالد، وكيف تفاعل معه؟

يدلنا هو على ذلك.

يقول: كنا صبيانًا صغارًا فى قرانا حينما وصلت إلينا نسخ معدودة من كتابه العظيم «من هنا نبدأ» حرص آباؤنا على شرائها وقراءتها مثنى وثلاث ورباع، فى المنادر والدكاكين وعلى المصاطب أمام الدور، وكنا ننصت بإمعان، فننبهر بهذه الإكار المشعة الغنية، وننبهر أكثر حينما نتبين أنها مستقاة من تراثنا، وليست دخيلة عليه بأى قدر، والأهم من ذلك أننا رأينا النص الدينى لأول مرة مع أننا كثيرًا ما طالعناه ولاكته ألسنتنا، الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ومقولات الصحابة والخلفاء الراشدين الأجلاء بانت أمامنا مصابيح ضوء مبهر، ودساتير فكر وسياسة وأخلاق لا مثيل لها، ظهر لنا مدى ثرائها.

ويضيف: أدركنا لأول مرة- عبر هذا الكتاب الفريد- أن الإسلام أعظم وأجل بكثير جدًا مما لقنه لنا الفقهاء المحترفون الذين تربوا على النقل الأعمى والحفظ الأصم، أدركنا إلى أى حد هو بالفعل أعظم الأديان وأكثرها حنوًا على الإنسان واهتمامًا به وبشئون دنياه، وأنه دين للكل حقًا، فقبل هذا الإسلام لم نكن نفهم الإسلام على حقيقته، فبدأنا نتساءل: من تراه يكون المسئول الحقيقى عن تشويه صورة الإسلام وتحويله من مشروع سماوى للارتقاء بالإنسانية إلى مجرد طقوس وعبادات وأفكار سقيمة، وسلاح بوجهين اثنين: ترغيب وترهيب؟ .

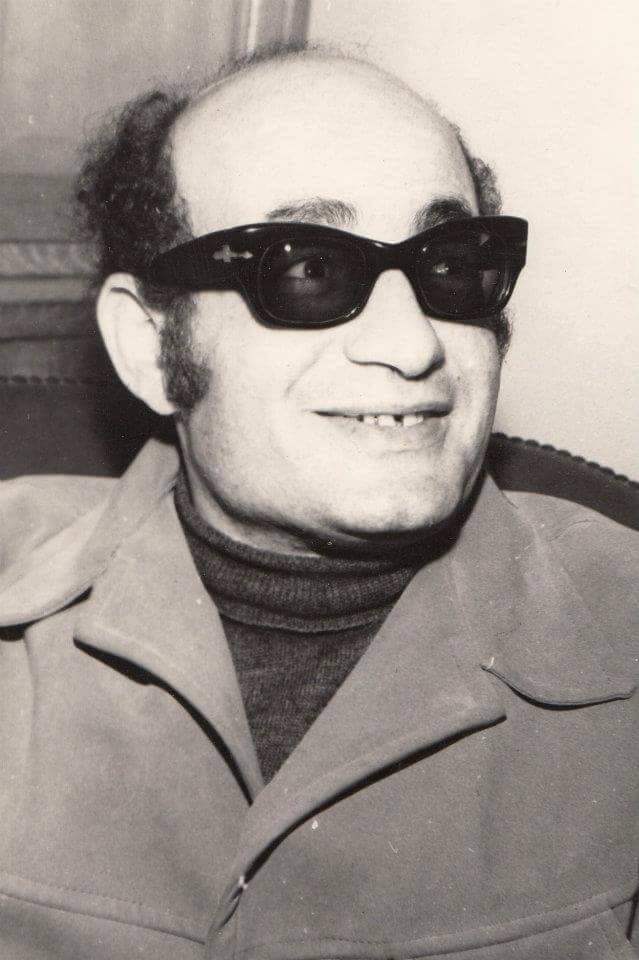

مصطفى محمود.. نقد الإيمان الموروث

يتوقف خيرى شلبى وهو يتحدث عن مصطفى محمود فى بورتريه العائد عند كتابه «الله والإنسان».

يقول عنه: لم يكن إلحادًا كما أشيع عنه، ولكنه كان اقتحامًا جريئًا لبعض المناطق المحرمة، هذه الجرأة على وجه التحديد هى التى قربتنا من مصطفى محمود وأرجعته رائدًا بالنسبة لنا، ولا شىء يعيب هذا الكتاب سوى أنه صدر أثناء المد الاشتراكى، حيث حاول الماركسيون الوثوب عليه لاتخاذه علامة على نضج الفكر المادى المناهض لسطوة الدين، وكتبوا عنه كتابات لوت عنقه وحرفته عن دوره الوسيط.

كان كتابًا بسيطًا- كما يرى خيرى- وإن خاض فى مسائل فلسفية غيبية، كلا لم يكن يرهص أو يسعى لتأسيس نظرية إلحادية، ولا أى نظرية، إنما هو خواطر ذات طابع فلسفى صيغت صياغة أدبية كانت بالنسبة لجيلنا مثل مشروب ساخن وطازج بكل معنى الكلمة، إنها أفكار حول أسئلة أزلية عويصة، حول الوجود والعدم والخلق والكون والله والإنسان، هى أسئلة قديمة أى نعم، لكن الجديد فيها هو مصطفى محمود نفسه، ذو الرؤية الطازجة، والبراءة الإنسانية، الجديد هو جرأة التناول، والزوايا الجديدة التى يصيغ منها هذه الأسئلة، بمعزل عن وجهات نظر السابقين من الفلاسفة وعلماء الكلام ورجال الدين وسائر الأدباء، أسئلة تعبر عن الحيرة والقلق والمعاناة فى سبيل الوصول إلى إجابات شافية تريح القلب المغنى والذهن المكدود.

وفى توصيف دقيق لظاهرة مصطفى محمود يقول خيرى: السباحة فى هذه الأفكار الضبابية التى حاول مصطفى محمود اختراقها فى «الله والإنسان» والتى تجسدت فيها شكوكه الغضة التى كانت تظهر على استحياء شديد فى ثنايا الخواطر والأفكار والعبارات، هى التى أوصلته إلى مرحلة اليقين التام، وألقت به على شطآن آمنة متينة، لقد وصل إلى مرتبة اليقين لأن محاولته السابقة كانت منطلقة من وجدان مؤمن فى الأساس، لكنه كأديب ملىء بالجيشان العاطفى، مولع بالعلم ومكتشفاته، دارس للطب والتشريح، محب للموسيقى ويجيد العزف على آلة العود، وربما آلة القانون، ويغرم بالغناء بصوت جميل حساس، لم تفسده سوى علاقته بالكيماويات فى تجاربه المعلمية وتدريباته على التشريح من الضفادع إلى الجثث البشرية، كل ذلك جعله يرفض الإيمان الموروث الذى يساويه بالدهماء، إنما هو يبحث عن الإيمان الحق باجتهاده العقلانى الصرف، يبحث عن إيمانه الخاص القوى غير القابل للزعزعة وقد حققه بالفعل.