هل خذل الإعلام الثقافة والأدب؟!.. مَن المسئول عن تراجع الإبداع والأدب المصرى إلى هامش الحياة وهل نحتاج إلى إعادة «الإرشاد القومى» لمسمى وزارة الثقافة؟!

- لم أعد من متابعى القنوات التليفزيونية حكومية وخاصة ومصرية وعربية

ماذا أفاد نجيب محفوظ من «نوبل»، الجائزة العالمية الأهم والأكثر حضورًا حول العالم، إذا كانت الطعنة قد جاءته من أهله وناسه؟! وكيف وصل الحال به، وبنا، إلى هذه الطعنة الغادرة؟!

لم يكن المتهم فى محاولة الاغتيال المجرمة تلك يعرف أى شىء عن نجيب محفوظ غير ما قيل له، أيًا كان ما قيل.. لم يقرأ له، ولم يسمع منه، ولم يره!!

ذلك المخدوع الذى سامحه نجيب محفوظ منذ اللحظة الأولى، حسبما ينقل الدكتور محمد الباز فى كتابه «أيام الألم.. كيف قتلنا نجيب محفوظ؟» عن الكاتب الكبير محمد سلماوى، بل إن الأستاذ «كان يرى أن من حاول قتله بكل هذه القسوة ليس أكثر من ضحية»، ويقول فى موضع آخر من الكتاب إن محفوظ عندما كان أسيرًا لفراشه فى مستشفى الشرطة يتلقى العلاج، سأله أحد أصدقائه عن أكثر شىء يخاف منه بعد هذا الحادث، فكان رده نصًا: «إن حياتى كانت دائمًا وسط الناس، ولم أرَ منهم إلا كل الحب، فقد كانوا دائمًا يقبلون علىّ وأنا أسير فى الطريق ويصافحوننى ويطمئنون علىّ، أخاف أن أُحرم من كل ذلك».

وبعيدًا عن فتاوى التكفير التى طالت كثيرين قبل وبعد نجيب محفوظ، من العميد الدكتور طه حسين، وحتى المفكر الكبير الدكتور نصر حامد أبوزيد، مرورًا بالراحل الدكتور فرج فودة، فهل يجوز لى ولو مجرد التفكير فى تحميل الإعلام المصرى والعربى، ولو جزء من مسئولية هذه الجرائم، والحالة البائسة التى وصل إليها عموم الناس فى مصر؟!

لتسمح لى يا صديقى بأن أفكر معك بصوت مرتفع قليلًا، ولو بطرح عدد من الأسئلة البسيطة حول الدور الاجتماعى والثقافى للإعلام، الخاص والحكومى، وتأثيره، وحدود مسئوليته عما يحدث من تراجع فنى وثقافى ومعرفى للناس فى عموم مصر.. هل قام الإعلام المصرى بدوره فى تعريف الناس بهؤلاء الكبار وبغيرهم من فنانين وأدباء ومفكرين؟! أم أنه طالما خذل الفكر والثقافة والإبداع لصالح الأرباح السهلة والفورية، بحسابات المشاهدات حاليًا، والجاذبية للمعلنين قبل سنوات غير قريبة؟!

هل تجوز المقارنة أصلًا؟!

لنتفق أولًا أن مطاردة «الترند» ليست من الشر فى معظمها، فهى فى المقام الأول تعبير عما يهتم الناس به، وما يشغل يومهم أيًا كانت طبيعته، وإن كان «الترند» قد تحول إلى صناعة تبرع فيها جهات وتيارات على حساب أخرى.. لكن هذا قد يعود بنا إلى ذات الأسئلة التى انشغلت بها الأوساط الثقافية منتصف ونهاية السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضى، بخصوص السؤال عن دور الأدب والفكر فى المجتمع.. عندما كان السؤال الأكثر إلحاحًا على المبدعين والمفكرين والفنانين يتلخص فى «هل ينبغى أن ينزل الأدب والإبداع إلى الناس؟! أم أن دوره هو أن يرتقى بهم، وبالذائقة الجمالية للعامة؟!» وهى الحالة التى لخصتها التساؤلات حول مقولة «الجمهور عايز كده» فيما يتعلق بجمهور السينما بعد ظهور ما كان يُعرف بأفلام المقاولات، والتى اعتبرها كثيرون كمؤشر على تحول مصر إلى مجتمع استهلاكى، فيما اعتبرها آخرون مؤشرًا لديموقراطية وليدة، ومساحة للحرية، وأن المسألة تخضع لحسابات العرض والطلب.

انتصر بعض المثقفين وقتها لفكرة الارتقاء بالمجتمع عن طريق رفع الذائقة الجمالية، لكن السوق فرضت آلياتها بفعل هؤلاء المثقفين أنفسهم، مع رواج صورة مشوهة للمثقف أو المبدع، منكوش الشعر، متسخ الملابس، ذو اللحية غير النظيفة، والذى لا تلقى هيئته أو مظهره أى اهتمام منه، وتبنى الكثيرين لمفاهيم غربية، وأفكار تبدو ثورية أو طليعية، بينما كانت الحقيقة أن هذه التصورات والأفكار كانت مغرقة فى البعد عن طبيعة التكوين الثقافى للمجتمع المصرى، فكانت النتيجة أن هجر الجمهور ندوات الشعر، وتراجعت مبيعات الكتب الأدبية والفكرية والإبداعية لحساب مطبوعات التسلية وتمضية الوقت، وطغت المسرحيات الكوميدية الهزلية على مسارح الدولة التى غرقت فى تيارات «العبث» و«الفن للفن»، حتى إن غالبية عروضها فى وقت من الأوقات لم تكن تتضمن نصوصًا مصرية أو عربية، اللهم إلا عددًا لا يزيد على أصابع اليد الواحدة، فيما طغت النصوص المترجمة عن المسرح الفرنسى والإيطالى والروسى، وغيرها من الجنسيات.. وكان من الطبيعى ألا يراها غير الطليعيين من الجمهور، وينصرف عنها الناس.

لا أريد الابتعاد كثيرًا عن سؤالنا الأصلى.. فربما يرى البعض أن طبيعة الإعلام الخاص، كأى نشاط مستقل، هى استهداف الأرباح، والمنافسة على المشاهدات، بما يضمن له زيادة مساحة الوجود والتأثير، وأنه لطالما خصصت القنوات الخاصة بعض فتراتها للبرامج الثقافية، بينما تقع المسئولية كاملة على القنوات الحكومية دون غيرها.. لكننى هنا أيضًا أريد أن نعود إلى التفكير معًا.. والتساؤل «هل تستقيم معادلة المقارنة بين القيمة والربح، ووضعهما على طرفى نقيض؟! ومن قال بأن القيمة الثقافية والمعرفية تأتى بالخصم من الأرباح، ومن إقبال المشاهدين؟! هل هما بالفعل طرفان متناقضان، لا تجمعهما غير علاقة عكسية؟! إذا زادت مساحة أحدهما لا بد أن يتراجع الآخر؟! أم أنه من الممكن الوصول إلى مساحة فى منتصف المسافة، تضمن للقنوات هامشًا جيدًا من الربح، ومساحة تأثير معقولة، ومُرضية، وتحافظ فى الوقت نفسه على بعض القيمة الأدبية والثقافية والمعرفية؟!

بالفعل هناك عدد لا بأس به من البرامج الثقافية التى تهتم بالشعر والأدب والفكر والفنون، لكنها تدور فى مساحات ضيقة، ويتم بثها فى أوقات يمكن اعتبارها ميتة، فهل إذا تغيرت مواقيت العرض تغيرت معها مساحات التأثير؟! هل تحتاج إلى تغيير فى نوعيات الضيوف والمذيعين وصولًا إلى تكثيف وتنويع البرامج، حتى وإن وصلت إلى درجة «الزن على الودان» بالتعبير الشعبى الدارج؟!

للإجابة على مثل هذه التساؤلات ربما نكون بحاجة إلى الرجوع إلى الوراء قليلًا، عندما كان مسمى وزارة الثقافة هو «وزارة الثقافة والإرشاد القومى»، المسمى الأول لها منذ عام ١٩٥٨، والذى استمر حتى ما بعد يونيو ١٩٦٧، أو حتى النظر إلى ما تبثه الآن قناة «ماسبيرو زمان» وحجم مشاهداتها، ومساحات تأثيرها، وانتشارها على وسائل البث والتأثير الحديثة، كمواقع التواصل الاجتماعى وغيرها.. فالمؤكد، بالنسبة لى على الأقل، أنها أكثر مشاهدة وتداولًا وحضورًا وتأثيرًا من كثير من البرامج التى تبدو ثقافية مما تنتجه القنوات الفضائية فى وقتنا الحالى.

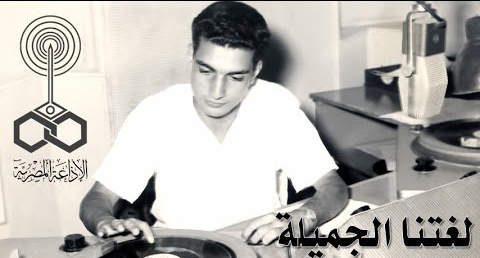

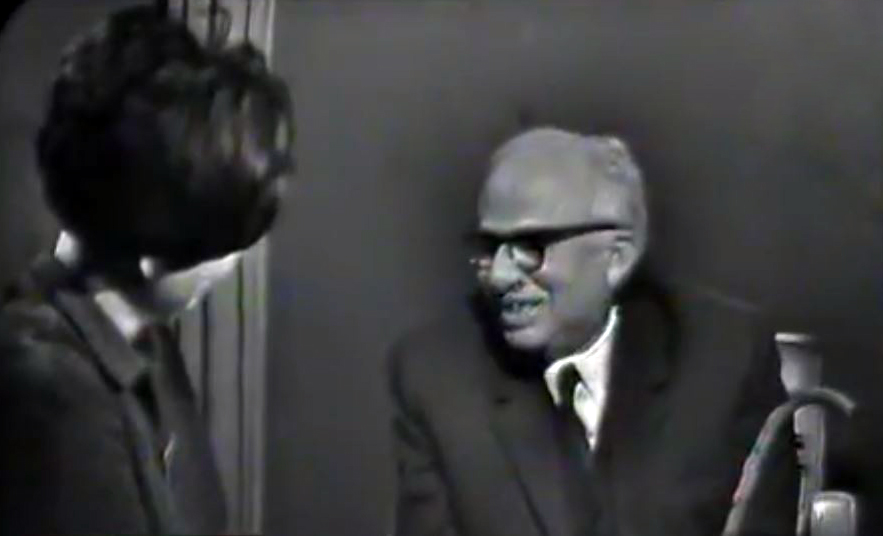

ربما يميل البعض إلى أن ضيوف البرامج التى تبثها «ماسبيرو زمان» من النوعية التى يغلبنا الحنين إلى ظهورهم، وأنهم ضيوف من الوزن الثقيل، وممن يمكن اعتبارهم كبار الثقافة العربية من طه حسين ويحيى حقى وثروت أباظة ومحمد عبدالوهاب وبليغ حمدى، وغيرهم فى جميع مجالات الفن والإبداع، لكن هذا القول يدفعنا للتساؤل «ومن قال إن الأحياء بنا أقل من هؤلاء إنتاجًا، أو إطلاعًا، أو تأثيرًا»؟!.. فالواقع يقول إنه فى الوقت الذى كانت فيه الإذاعة المصرية هى المصدر الأول للثقافة والترفيه فى مصر، وبينما كان الدكتور طه حسين أحد أعمدة البرامج الإذاعية، والتليفزيونية فيما بعد، لم يسلم من التكفير، والتفتيش فى نواياه، بل والذهاب به إلى قاعات المحاكم لمساءلة أفكاره التى نحيا فى رحابها حتى وقتنا هذا!!

والواقع يقول أيضًا، إنه فى أوج ازدهار «قناة النيل الثقافية» وإشراف الشاعر والإعلامى الكبير جمال الشاعر عليها، ورغم حضورها اللافت فى ذلك الزمن غير البعيد، ومناقشتها لكثير من الكتب المهمة، واستضافتها لكثير من الكتاب والمبدعين الكبار، لم تسلم من المنافسة الشرسة لقنوات أخرى يسيطر عليها الترفيه والخفة فيما تقدمه من مواد، وإن كانت أقل بكثير مما نشهده فى وقتنا الحالى، كما لم تسلم من الخضوع لحسابات المكسب والخسارة، فانهارت استديوهاتها، وتراجعت قيمة ما تقدمه من مواد مع اشتراط بعض الكتاب الحصول على مقابل، ولو بسيط للظهور فيها، فماذا كان يدفع كاتب كبير لتفضيل الذهاب إلى استديو «قناة النيل الثقافية» فى هضبة المقطم مثلًا، على القنوات الفضائية العربية التى ترسل سيارة خاصة إلى منزله، لتنقله إلى استديو مجهز بأحدث كاميرات، وتقدم له استضافة مريحة، وفى الوقت نفسه تدفع له مقابلًا سخيًا فى زمنه؟!

والواقع يقول ثالثًا، إن خريطة البرامج الإذاعية والتليفزيونية فى سنوات ما قبل الألفية الثانية كانت تنطلق من أرضية الأدب والتاريخ والفنون إلى ما عدا ذلك من فقرات، لن أتحدث عن «لغتنا الجميلة» للراحل الكبير فاروق شوشة، ولا «نادى السينما» للقديرة درية شرف الدين، لكننى سوف أكتفى بالإشارة إلى أنه حتى برنامج «شُبيك لُبيك» الذى كان يعتمد فى مظهره على الترفية كان يبدأ بثه بمقطع من قصيدة لصلاح جاهين، لا تزال عالقة بالذاكرة «غمض عينيك وامشى بخفة ودلع.. الدنيا هى الشابة وانت الجدع»، وكان هدفها نشر الثقافة وتعميق الوعى المجتمعى، ولا تزال الذاكرة تحتفظ بعناوين ومقدمات الكثير من البرامج والأعمال المهمة، كالبرنامج الثانى، والقصة القصيرة، كان التليفزيون ينتج سهرات درامية يصل زمنها إلى الساعة نقلًا عن روائع الأدب العالمى.

ربما كان يجب أن أعترف بأننى، شخصيًا، لم أعد من متابعى القنوات التليفزيونية، حكومية وخاصة ومصرية وعربية وبأى لغة، منذ سنوات طويلة، تحول معها جهاز التليفزيون فى صالة منزلى إلى مجرد قطعة أثاث مهملة، غير أننى إذا ما وصل إلى علمى خبر بفقرة تلبى حاجتى أو تتوافق مع اهتماماتى، فى برنامجٍ ما، أو حتى تطبيق إلكترونى، أكتفى بمشاهدتها على شاشة هاتفى أو جهاز الكمبيوتر المحمول، وربما كان هذا هو الدافع وراء تصورى الشخصى بأن خطيئة الإعلام الكبرى، الحكومى والخاص، تأتى من مقارنته بين الربح والقيمة، وانحيازه للأولى على حساب الثانية، متجاهلًا أنه بالإمكان الجمع بينهما، بقليل من الربح المادى مع الاستمرار فى تقديم القيمة، ومتجاهلًا أيضًا أنه إن استمر فى البحث عن المشاهدات، فسينتهى به الأمر إلى الوقوع فى مقارنة مع ما يمكن أن تذهب إليه التطبيقات الجديدة على الهواتف الذكية، والتى تنتشر بلا ضوابط، ولا تحدها قوانين، فماذا يدفع باحث عن التسلية والترفيه الخالى من القيمة إلى الجلوس أمام شاشة تقدم أقل من ١٠ بالمئة مما تقدمه تطبيقات الرقص والطبخ بمساعدة الأرداف والصدور العارية والسباب وغيرها من الوسائط المفتوحة دون ضوابط من أى نوع؟!

الأسئلة كثيرة، والموضوع أوسع بكثير من إمكانية احتوائه فى مقال واحد، أو حتى رؤية واحدة وتصور واحد، ولعله من المناسب أن تكون هذه المقالة، وهذا الطرح المبدئى، بمثابة دعوة لفتح حوار أوسع، أرجو أن يسهم فيه كلٌ فى مجاله، لتكون المناقشة أوسع وأشمل، فالأزمة فى تصورى كبيرة، وتخص مستقبل الثقافة والإبداع فى مصر، والعودة بهما إلى متن الحياة، فلا يليق بمصر التى علمت الدنيا الحضارة أن يكون مثقفوها وأدباؤها ومبدعوها هم الهامش الذى لا يلتفت إليه أحد، ولا يعرف بما ينتجه أحد.

ولتكن البداية من محاولات الإجابة على السؤال الذى بدأت به هذه المقالة، والذى أريد أن أعيد طرحه مرة أخرى على جميع المهتمين من الوسطين، الثقافى والإعلامى: هل نحن بحاجة إلى إعادة «الإرشاد القومى» إلى وزارة الثقافة؟! وهل خذل الإعلام الثقافة والإبداع؟! أم أنه ليس بالإمكان أبدع مما كان؟!