السمـان والخـريف.. انقلاب نجيب محفوظ فى الرواية المصرية

- الرواية كان نجيب محفوظ يتحدى بها نفسه ويخوض معركة تجريبية كبيرة

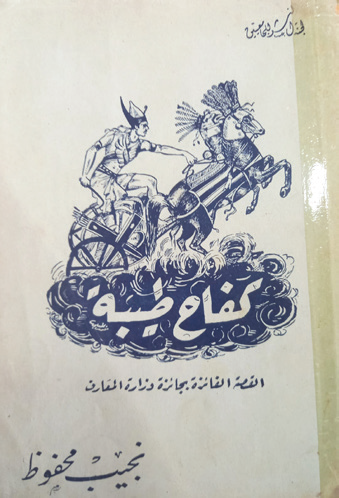

نجيب محفوظ على مدى ستة أو سبعة عقود كان يشكل دائمًا المايسترو الذى يقود فرقة موسيقية تعزف لحن الرواية على آلات مختلفة، وليس جديدًا أن نقول بأنه كان الأسبق دائمًا فى كتابة نوع الرواية، ثم يأتى بعده زملاؤه ومجايلوه، ونتذكر أنه كتب ما اصطلح عليه النقاد والباحثون بما أسموه «الرواية التاريخية»، فكتب ثلاث روايات فى مطلع عقد الأربعينيات من القرن العشرين: «عبث الأقدار 1939، ثم رادوبيس 1943، ثم كفاح طيبة 1944».

وكانت لديه خطة طويلة المدى لكتب عشرين رواية أخرى تعود لتاريخ مصر القديمة، ولكن احتدام الحياة السياسية والاجتماعية فيما بعد، دفعته دفعًا لكى يغير اتجاه السفينة، كالربان الذى يكتشف أن ضرورة ما تجعله يغير اتجاهه لأسباب ما، فكتب روايته «القاهرة الجديدة» عام 1945، وكذلك أطلق النقاد على تلك المرحلة التى بدأت بتلك الرواية، بأنها المرحلة الاجتماعية.

ما أريد أن ألفت له النظر بأن من كانوا يرافقون نجيب محفوظ فى تلك الفترة، مثل عادل كامل، وعبدالحميد جودة السحار، وعلى أحمد باكثير، وهؤلاء كانوا نجوم الكتاب من شباب الأدباء فى ذلك الوقت- كتبوا فى الرواية التى تعتنى بالتاريخ، فكتب عادل كامل «ملك من شعاع» عن إخناتون، وكتب السحار رواية «أحمس»، وعنوانها يفصح عن مضمونها، وكتب باكثير روايته الأشهر «وا إسلاماه»، كما كتب مسرحيات تعتنى بالتاريخ.

وكتب آخرون كذلك فى الرواية التاريخية، والمسرح التاريخى، ولكن من أشرت إليهم من مجايلى نجيب محفوظ، كانوا الأشهر والأكثر حضورًا وتأثيرًا، وعندما كتب محفوظ ما أطلق عليه النقاد فيما بعد «الرواية الاجتماعية»، انبرى أبناء جيله ليقتفوا آثاره، وليخوضوا فى نفس الاتجاه الذى خاض فيه محفوظ، بل كانت هناك ضرورة شبه مطلقة للخوض فى ذلك، توجه حتمى، أو ما يشبه ذلك، حتى ننفى الاتهام الذى يقول بأنهم كانوا منساقين خلف محفوظ، ولكن من الأفضل أن نقول بأنه كان سبّاقًا، ورائدًا، وقائدًا لأبناء جيله، وحتى للجيل الذى تلاه.

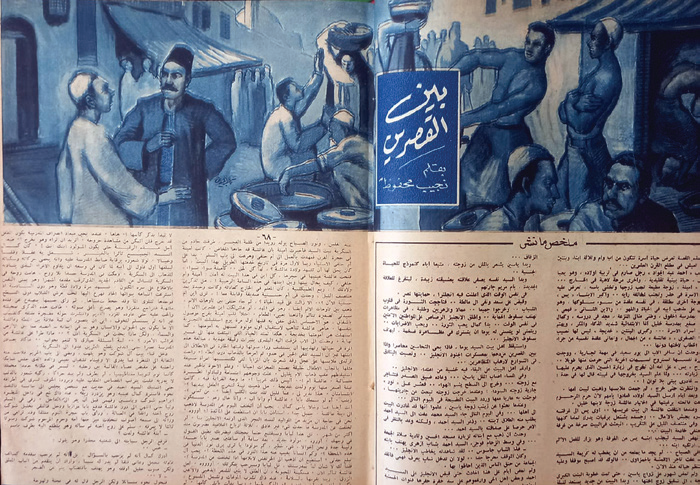

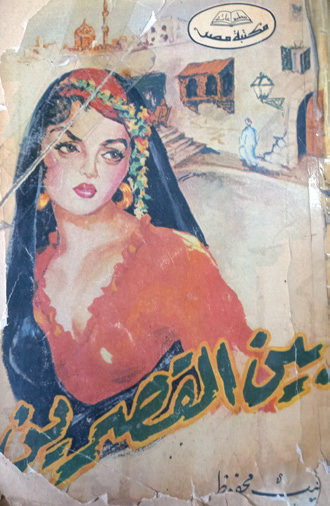

وامتدت المرحلة الاجتماعية من عقد الأربعينيات، لكى تشمل عقد الخمسينيات أيضًا، ذلك العقد الذى شهد نشر رواية «بين القصرين»، التى اقترح عليه يوسف السباعى أن يقسمها إلى ثلاثة أجزاء، الأول: «بين القصرين»، والثانى: «قصر الشوق»، والثالث: «السكرية»، ولأن الرواية كانت من أضخم وأكبر ما كتبه نجيب محفوظ من روايات، فتلكأ أو رفض ناشره سعيد جودة السحار، الذى كان يملك ويدير مكتبة «مصر للفجالة» فى نشر الرواية، ولجأ محفوظ وأعطى النسخة الوحيدة التى كان يملكها، إلى صديقه يوسف السباعى، وعندما ترأس الأخير مجلة «الرسالة الجديدة» فى أبريل عام ١٩٥٤، شرع فى نشرها مسلسلة، وكانت تلك الرواية، هى التى تنشر له على حلقات فى مجلة أدبية.

ويكتب دكتور غالى شكرى فى كتابه «المنتمى.. دراسة فى أدب نجيب محفوظ» الذى صدر عام ١٩٦٤، التاريخ الذى كتب فيه محفوظ الثلاثية، ورصد تلك التواريخ التى شملت كتابة الثلاثية، وذكر أن الجزء الثالث وهو «السكرية» بدأ كتابته فى سبتمبر ١٩٥٠، ثم انتهى من كتابته فى أبريل عام ١٩٥٢، وإن كنت أشك فى ذلك التاريخ، لأن ما جاء فى السكرية فيه هجوم واضح ومباشر على القصر، وعلى الملك فاروق شخصيًا، ومن المستحيل أن يكون نجيب محفوظ فعل ذلك، ليس جبنًا، ولكنه دائمًا فى كل ما يكتب، كان يتناول ظواهر سياسية قد اكتملت معالمها، وإلا أنه أجرى بعض التعديلات والإضافات فيما بعد، خاصة أن تاريخ الكتابة يبتعد عن تاريخ النشر الذى حدث عام ١٩٥٧، بالنسبة للجزء الثالث، وهو السكرية.

وليس من الذكاء أن نجيب محفوظ كان قد سلك النموذج الأوروبى فى الكتابة، لا أريد أن أدخل فى أى تفاصيل الآن من الناحية الفنية، لكننى أريد لفت النظر إلى الروايات الطويلة التى تتناول فى إهابها عدة أجيال، وبالتالى فهى تأتى ضخمة، وتلك الضخامة كانت تؤثر بالتالى على الشكل الفنى الذى رسمه محفوظ لكتاباته السردية، تناول الشخصيات بإسهاب مفرط، والأماكن بكل ما تشمله من تفاصيل، وكذلك الأحداث، وتلك الطريقة شرع فيها مجايلوه متأثرين به مثل إحسان عبدالقدوس، ويوسف السباعى، وعبدالرحمن الشرقاوى، وصولًا إلى فتحى غانم الذى كتب «الرجل الذى فقد ظله»، و«تلك الأيام»، وهكذا.

وبعد أن نشر محفوظ روايته الثلاثية فى أعوام ١٩٥٦، و١٩٥٧، صمت حتى أن كتب روايته «أولاد حارتنا» التى أثارت جدلًا واسعًا على كل المستويات الفكرية والسياسية، والأخطر كان المستوى الدينى الذى تسبب فى منع نشرها فى أى كتاب فى مصر، رغم أنها نُشرت مسلسلة فى أهم وأكبر جريدة مصرية، وهى «الأهرام».

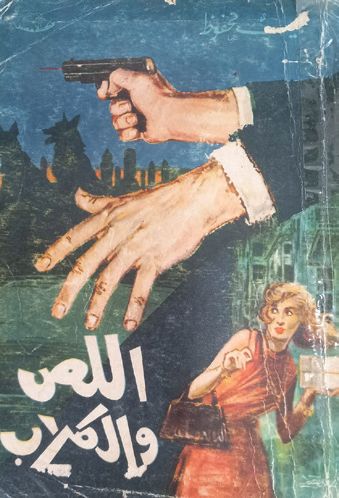

ما أتى بعد ذلك، كان أكثر جنوحًا ومروقًا وخروجًا عن المألوف، فنجيب محفوظ لم يترك عادته فى كتابة الرواية التاريخية أو الاجتماعية أو الفلسفية فقط، ولكنه انحرف مائة وثمانين درجة عن مساره الطبيعى، لكى يكتب رواية قصيرة للغاية، جاءت فى ١٧٠ صفحة، وهناك من تشكك فى ذلك الاتجاه، واعتقد البعض أنه أفلس، وليس لديه ما يقوله، حيث إنه لجأ إلى الشاعرية، والجملة القصيرة فى التعبير، واستغنى عن اللهث خلف الإسهاب فى وصف الشخصية وصفًا يكاد أن يكون وصفًا فوتوغرافيًا، وتخلى عن سرد الأحداث فى تفاصيلها الكاملة، ولكنه اكتفى بالرصد المكثف للحدث، وكانت رواية «اللص والكلاب» التى صدرت فى مطلع عام ١٩٦٢، مفاجأة كاملة بالنسبة للنقاد، بين رافض مثل دكتور لويس عوض، ومتحمس مثل غالى شكرى، ومتردد قليلًا مثل رجاء النقاش، وكان ذلك الأخير لديه اعتقاد بأن محفوظ قد انتهى بعد الثلاثية، ولاحظوا أن النقاش كان مفتونًا بإطلاق الأحكام الحماسية، والتى كان يتراجع عنها عندما يكتشف خطأها.

لم تحسم رواية «اللص والكلاب» الجدل الذى دار حول مستقبل نجيب محفوظ فى الكتابة الروائية، بين من بشروا بإفلاسه، وبين من استبشروا بها وقالوا بأنها بداية جديدة فى الكتابة الروائية، حتى صدرت فى نهاية العام نفسه ١٩٦٢، رواية «السمان والخريف»، وكان نجيب محفوظ قد امتلك ناصية جديدة فى الكتابة، وتخلص من الروح الشاعرية التى رافقت سعيد مهران وحبيبته نور، واقتحم عالمًا جديدًا تمامًا فى الكتابة الروائية، خاصة أنه كان يسبح بين طرفى الفكرة الروائية، والأبعاد السياسية لمرحلة كانت وما زالت تمد بظلها الثقيل، ولم تمر عليها سوى عشر سنوات، عقد واحد فقط، وبدأ روايته بعيسى الدباغ فى أثناء حريق القاهرة فى ٢٦ يناير ١٩٥٦.

بالطبع الأحداث معروفة لكل من قرأ الرواية، أو شاهد الفيلم، لكن الرواية كان نجيب محفوظ يتحدى بها نفسه، ويخوض معركة تجريبية كبيرة، ويتناول دون حذر فنى، وإن كان هناك ما يشوبها ذلك الحذر السياسى، إنها تتناول أشخاصًا وأبطالًا بين مرحلتين، وهذه تيمة تحدث كثيرًا فى كل البلاد التى قامت فيها ثورات أو قلاقل أو ما شابه، فأبناء العهد البائد، دائمًا ما يدفعون كل ما كان فى حياتهم من رغد واستقرار وطموح دائم إلى ما هو أكثر طمعًا، وهذا ما عالجه نجيب محفوظ بدقة، ودون أى تحفظات، قراءة عالم ما قبل ثورة يوليو ١٩٥٢، وقراءة عالم ما بعدها، وهذا ما أثار ذلك الجدل النقدى الواسع والعميق، والذى شغل النقاد طويلًا، وهذا ما سوف نرصده فى تفصيل أشمل، حتى يتسنى لى الكشف عن أهمية تلك الرواية فى تاريخ السرد.