د. منى حلمى تكتب فى ذكراه الواحدة بعد المائة

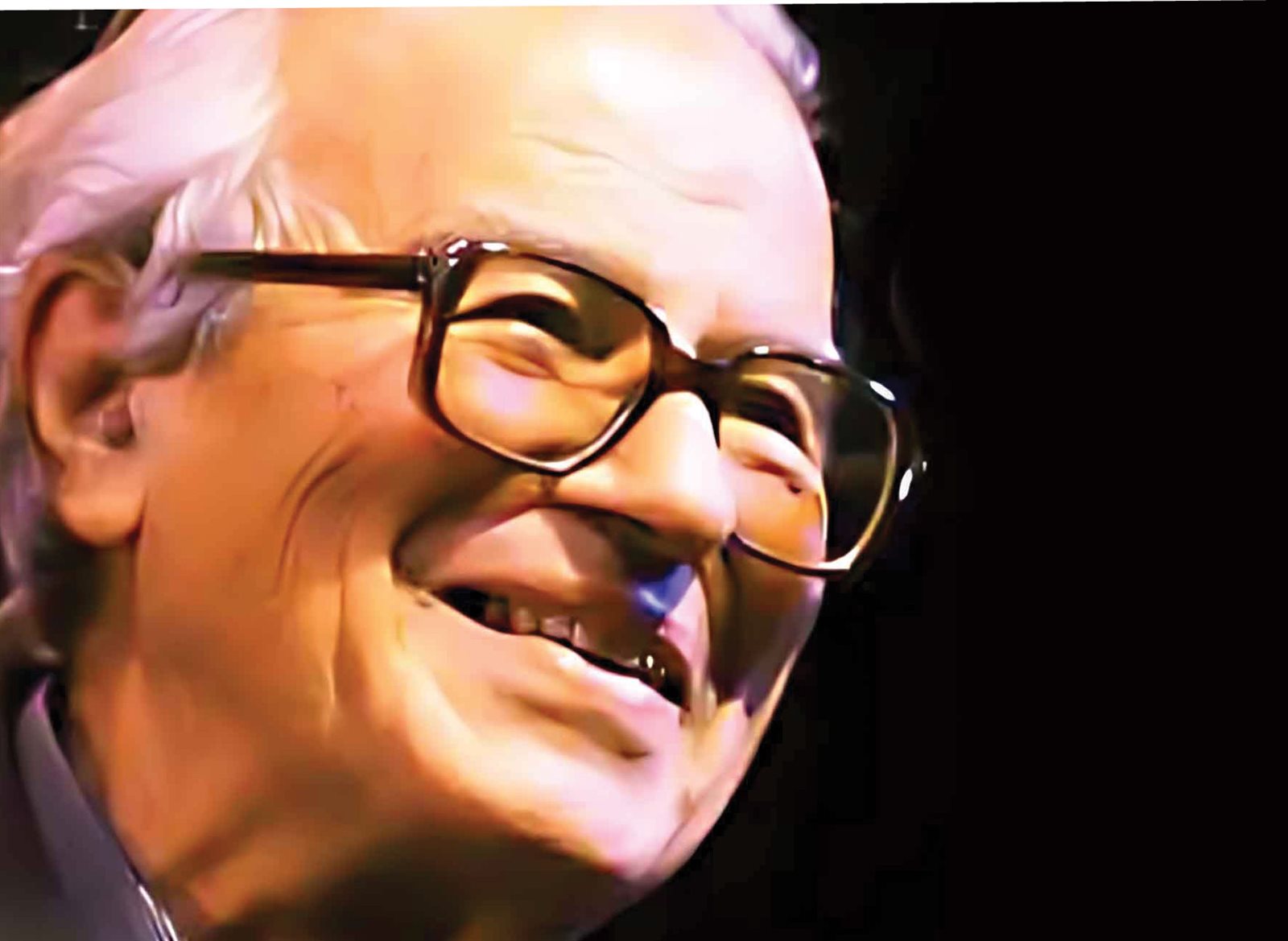

أبى شريف حتاتة.. فى بيتنا رجل شيوعى.. أرستقراطى رومانسى.. ترك الطب ليداوى الوطن

- أمه إنجليزية وأباه مصرى تكونت بداخله «خلطة» تحوى أجمل صفات الإنجليز وأجمل صفات المصريين

- «شريف حتاتة» كان واحدًا من هؤلاء العظماء الذين مشوا بكل تواضع على أرض هذا الكوكب

- لم تكن نوال أمى تستطيع أن تعيش مع أى رجل آخر إلا شرف وهو أيضًا لم يكن ليحقق إنجازاته المهنية والأدبية إلا مع نوال

عشت طوال عمرى مع رجل لست ابنته البيولوجية، وهو الطبيب والمناضل والكاتب د. شريف حتاتة 13 سبتمبر 1923 - 22 مايو 2017.

أحاطنى بحنان نادر، ومنحنى حبًا على مدى سنوات، حقق لى السعادة والرعاية والحماية. ولم أشعر أبدًا، أن أخى عاطف حتاتة، ابنه البيولوجى، من أمنا نوال السعداوى، يحظى بأى معاملة مميزة. على العكس، فأنا كنت الأكثر قربًا إليه، من عاطف أخى.

كنت أنتهز أى فرصة، لأكشف أسرار تجربته الفريدة، التى اعتبرتها غريبة جدًا. كنت صغيرة، ولا أعرف سوى أن أمى «نوال»، أحضرت رجلًا الى البيت، ليعيش معنا، بعد خروجه من السجن، وقضاء ثلاث عشرة سنة وراء القضبان.

قلت لنفسى هامسة: «ألم تجد أمى زوجًا آخر بعد أبى، إلا رجلًا من السجون؟».

الطفلة الصغيرة داخلى، تجهل معنى «شيوعى»، ومعنى «نضال سرى»، ومعنى «معتقل سياسى». وكنت أسمع الجيران يتهامسون: «د. نوال اتجوزت واحد شيوعى». ولأنهم يرمقوننى بنظرات لا تريحنى، اعتقدت أن كلمة «شيوعى» لا بد أن تكون شيئًا سيئًا، غير مرحب به، ويجب إخفاؤه، ونكرانه.

وقد حدث أمر طريف، مع أخى «عاطف» حينما كان عمره ثمانية أعوام. جاء أحد أصدقاء د. شريف، لزيارته. جلس معه «عاطف» بعض الوقت. سأله الصديق الأسئلة المعتادة التى يسألها الناس للأطفال، اسم مدرسته، وأين تقع، وهل يحبها. رد «عاطف» بمنتهى الجدية، ولكن بتلقائية الأطفال: «باحب أروح المدرسة، كل حاجة فيها كويسة إلا حاجة واحدة». سأله الصديق: «حاجة إيه؟». رد «عاطف»: «مافيهاش أطفال شيوعيين». انفجر الصديق ضاحكًا، وكأنه سمع مزحة، أو نكتة. لكن عاطف لم يضحك، واندهش من رد فعل الصديق. وقتها، لم يكن «عاطف» يدرك معنى كلمة «شيوعى» التى تتردد حوله عن أبيه. وأصبح هذا الموقف، إحدى طرائف الطفل «عاطف»، نحب أن نرويها، ونتذكرها.

اسمه «شريف». وهو بحق شريف فى مبادئه وطباعه وأخلاقه وسلوكياته التى عرفتها وعشتها على مدى العمر. ولد فى لندن- إنجلترا. لكنه متشبع بالروح المصرية. كان كريمًا، متواضعًا، شديد الرومانسية، لا يتكلم كثيرًا. لكنه إذا تكلم، اختصر عصارة العقل والقلب فى أقل الكلمات، يجد نفسه بين بسطاء الناس، لا بين أصحاب الشهادات والمثقفين والنقاد والسياسيين.

أحب الموسيقى والأدب منذ صغره، قرأ أغلب الأدب الكلاسيكى العالمى بلغته الأصلية، وتصور نفسه «مايسترو» يقود الفرق الموسيقية.

والده «يوسف فتح الله حتاتة»، مصرى يدرس الاقتصاد فى لندن، وتعرف على الإنجليزية «دوريس» التى أصبحت زوجته، تركت بلدها وأهلها، وجاءت الى مصر ومعها ثلاثة أطفال شريف، ومنى، وعادل، وسكنوا فى الزمالك.

كبر شريف ودخل كلية الطب قصر العينى ونال الميدالية الذهبية لتفوقه فى كل المواد، وكان الأول على الدفعة.

رغم الخلفية الإقطاعية والأرستقراطية الثرية التى انحدر منها، كان «شريف» شديد التمرد على الأنظمة الرأسمالية التى تستغل الفقراء العمال الكادحين، تحتكر قوة عملهم وتمتلك وسائل الإنتاج، وتلقى لهم بالفتات، وتسبب لهم الاغتراب والشعور بالضآلة والدونية. وكان من الطبيعى أن تجتذبه الأفكار الشيوعية، القائمة على العدالة والمساواة وبتر الاستغلال من قبل أقلية مالكة ثرية.

ترك السياسة والمستقبل المضمون لنوابغ الطب والحياة المرفهة والأمان، والاستقرار، واختار الحياة الخطرة وعدم الاستقرار وخضوعه للمطاردات الأمنية والمعتقل وتطويع شبابه الناضر إلى قضية العدالة، وأصبح عضوًا فى الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى «حدتو»، اُعتقل ثلاث سنوات أيام الملك فاروق، واستطاع الهروب فى قاع سفينة إلى فرنسا. ثم اعتقله عبدالناصر لمدة عشر سنوات متتالية حتى ١٩٦٤.

كانت الأم الإنجليزية «دوريس»، نناديها «نوننا» لها تأثير كبير على شخصيته، علمته الدأب، وعدم التوقف عن شىء يؤمن به، وإتقان كل ما يفعله بالشغف والدقة حتى فى فعل أبسط الأمور، النفور من الكذب وكراهية المظاهر والشكليات وحب التنظيم والترتيب، والبساطة فى كل شىء. علمته أن تكون الرياضة البدنية جزءًا من حياته اليومية. ولذلك كان فى المعتقل، يمارس الرياضة يوميًا، ويحافظ على النظافة والترتيب. وكان يمارس الطب لو مرض أحد المعتقلين.

لم يندم «شريف» على خوض هذا الطريق الذى اختاره. وعندما خرج من المعتقل ١٩٦٤، لم يهادن السلطة ويتبوأ المناصب المهمة التى أنعم بها النظام على منْ انحنى وقدم فروض الطاعة وقرابين الولاء. زملاء له أصبحوا رؤساء تحرير ووزراء ومستشارين فى مجالات مختلفة، وخبراء فى مسميات ابتدعت من أجلهم، وكتبوا فيما يسمونها كبرى وأهم المطبوعات الصحفية والأدبية.

خرج «شريف» من السجن، وتم تعيينه فى وزارة الصحة، ليلتقى أمى «نوال السعداوى»، زميلته فى العمل.

منذ اللقاء الأول، شىء غامض يهمس لهما، بأن مصيرهما يبدأ فى عينى «نوال»، وينتهى فى قلب «شريف» كانت أمى حينئذ كاتبة معروفة. لها قصة نشرت فى روزاليوسف اسمها «نادية لم أستطع». بعض زملائها لم يفهموا القصة ولا أبعادها، وقالوا إنها جريئة أكثر مما يجب. واحد فقط قال بهدوء: «قرأتها مثلكم لكننى أعتقد أنها قصة جميلة وعميقة وجرأتها جزء من جمالها......».

مرة أخرى تصدم «نوال»، الجميع المرة الأولى، حينما اندهشوا لأنها بعد تخرجها، تركت كل زملائها فى كلية الطب المعجبين بها، وتخرجوا معها، من أجل أبى البيولوجى «أحمد حلمى» الذى لم يزل طالبًا.

أما فى المرة الثانية، فقالوا لها باستنكار: «معقول يا دكتورة نوال، تتجوزى واحد شيوعى لسه خارج من السجن.. أنت كده هتقضى على مستقبلك وسمعتك».

صديقها د. عبده سلام، وكان وزيرًا للصحة حينئذ، قال لها: «خرج من السجن، وجه خطف الجوهرة بتاعتنا».

كان اختطافًا سلميًا، برضا وتشجيع المخطوفة، وتخطيط عقلها الحكيم، بعيد النظر، نافذ البصيرة.

ربما يكون الاختطاف الوحيد فى التاريخ، لم يطلب «فدية»، أو شيئًا فى المقابل لإعادة المخطوفة دون اعتداء، أو تعذيب، أو إيذاء.

«شريف»، لم يطلب إلا بيتًا هادئًا، تسكنه امرأة تتحدى العالم من أجله، ومعًا يشكلان جبهة متضامنة، لإسقاط الأسس غير العادلة، التى قام عليها العالم.

وجاءت الهدية الكبرى من «نوال»، و«شريف»، أخى «عاطف».

كانت شقة الجيزة صغيرة، لا تحتمل أن توفر لكل فرد غرفة خاصة. أنا، وعاطف، أخذنا حقنا كاملًا، بغرفة خاصة لكل منا. وارتضت «نوال»، و«شريف»، بغرفة واحدة لهما.

فى هذه الشقة الصغيرة، بدأت مسيرة حياة كبيرة. ربما الغرف ضيقة، لكن قلوبنا وعقولنا رحبة، وأحلامنا سقفها السماء.

كنت أصحو قبل الفجر، لأرى الرجل الوسيم، القادم من الأصول الأرستقراطية، يرتدى ملابسه، يشرب فقط كوبًا من الشاى، ينزل فى الظلام، ويقود سيارتنا الصغيرة لمدة ثلاث ساعات، من الجيزة إلى قريته «القضابة» مركز بسيون، محافظة الغربية، حيث أنشأ عيادة لعلاج الفقراء من أهل قريته. لم يفكر فى تأسيس عيادة فاخرة، فى أحد الأحياء الراقية، حيث ينتظره المال والشهرة. ثم يقود ثلاث ساعات ليلًا، عائدًا الى بيتنا فى الجيزة. يفعل هذا ثلاث مرات أسبوعيًا.

لم يشعرنى «شريف» أننى لست ابنته البيولوجية. ولأنه نبيل الخلق، لم يجد غضاضة أن ينفق ويرعى ويحب ويدلل طفلة، ليست من دمه. كنت له «الفرخة بكشك»، يحضر كل ما أحبه، حتى دون أن أطلبه. يهتم بأدق تفاصيلى. شجعنى بدأب على ممارسة الرياضة، حتى أصبحت أجيد التنس والسباحة. يشترى لى أجود أنواع المايوهات ومضارب التنس والبدل الرياضية، كلما سافر إلى الخارج. ولا ينسى أبدا، وهو عائد إلى البيت، أن يفاجئنى بما أحبه، ساندوتشات الشاورمة، الشوكولاتهة، والربسوس، والنعناع. وكان «شريف» هو الذى لاحظ، أننى أحتاج إلى لبس نظارة طبية. وعندما تجاوزت مرحلة الطفولة، والتحقت بالجامعة، كنت أرتدى العدسات اللاصقة. وكان «شريف» يدرك مدى أهمية العدسات فى حياتى، فكان كلما سافر خارج مصر، يحضر لى آخر التطورات فى صناعة العدسات اللاصقة المريحة، ويملأ حقيبة سفر بكاملها، بأغلى وأفضل محاليل لتنظيفها.

حكت لى أمى، أن كل منْ أراد الزواج بها، بعد طلاقها من أبى، كان يسألها: «وهنعمل ايه فى بنتك منى؟» وكان ردها أن تترك المكان فورًا دون كلمة. «شريف» الوحيد، لم يفكر فى هذا السؤال.

تعرضت أمى، بسبب كتاباتها لبلاغات متتالية تُرفع ضدها الى النائب العام، بإهانة الرسل والأنبياء، والتطاول على الذات العليا، وإنكار المقدسات والثوابت الدينية، وإفساد الشباب، وإثارة الفتنة، والتحريض على الفسق والفجور والانحلال.

من شقتنا الصغيرة فى الجيزة، كنت أسمع من المساجد المحيطة بنا، أصوات الشيوخ يصرخون: «اقطعوا رقبتها الكافرة الشيوعية الزنديقة الفاسقة». مع أن أمى لم تكن شيوعية، ولم تدخل أى حزب طوال حياتها. «أنا لا يمكن أكون زيك يا شريف، ماركسية مثلًا، ليه آخد اسم شخص للتعبير عنى، أو اسم نظرية تحصرنى فى إطارها؟». وكان هذا الاختلاف، مثارًا لنقاشات طويلة بينهما، لم تحسم. لكن فى المجتمعات الذكورية، لا يمكن تصور الزوجة، إلا تابعة لأفكار وتوجهات زوجها. والزوج لا يقبل أن تختار زوجته، مسارًا فكريًا، وسياسيًا، مختلفًا عنه. ولذلك لا بد أن تكون «نوال» شيوعية.

وكانت تصلنا التهديدات عن طريق الهاتف، وخطابات البريد. أرى أمى، صامدة، واثقة. وكان «شريف» بجانبها، يدعمها فى كل هذه المواقف.

«لن نفترق».. هذه كلمته التى أعلنها للجميع، فى قضية الحسبة والتكفير وسحب الجنسية عنها، والتفريق بينها وبين زوجها.

لا رجل أو زوج، غيره كان يستطيع مرافقة أمى، فى مشروعها الحضارى الصادم، ورحلة كتاباتها، وتمردها الجذرى.

فكونه مثلها، طبيبًا، ومناضلًا سياسيًا، متمردًا، وكاتبًا مبدعًا، ذاق قهر الأنظمة الاستبدادية منذ أيام الملكية، ومثلها دفع الثمن، بكبرياء وشموخ واستغناء، جعله يدرك تمامًا، ما تتعرض له، زوجته.

حتى أنا، لم أكن لأقبل رجلًا فى بيتنا، إلا «شريف». فقد كنت طفلة متمردة، تعيش مع أم متمردة، لا أحد يجرؤ، على أن يدوس لنا على طرف. طفولتى لا تعرف الأوامر والنواهى والتعليمات والقواعد. أنا أشكّل طفولتى كما أريد. فى البداية، كنت خائفة، أن يكون زوج أمى، مثل الآباء والرجال، الذين أراهم فى بيوت صديقاتى، يزعقون، ويطلبون الطاعة من الأمهات والأطفال. لكن «شرف»، كان قصة أخرى.

عندما سافرت أمى، إلى الولايات المتحدة، للحصول على الماجستير، وكان ذلك فى بداية زواجهما، عشت مع «شريف» سنة، بمفردنا. وخلالها كان يطبخ لنا الأكل، ويوصلنى إلى المدرسة، ويرجع يأخذنى كل يوم، ويطبخ لنا الطعام. وأعد لى نظامًا إنجليزيًا دقيقًا، وصارمًا فى النوم والاستيقاظ والمذاكرة، وحينما اضطررت لترك المدرسة الابتدائية، والالتحاق بمدرسة أخرى للإعدادى والثانوى، كنت أحتاج تأهيلًا متقدمًا فى اللغة الإنجليزية. كانت مدرسة حكومية، ولكن تجريبية تدرس مستوى مرتفعًا من اللغة.

فاشترى لى كتب الامتحان، وأخذ يعطينى حصة يوميًا. وفعلًا تفوقت ودخلت المدرسة الجديدة. وكان له الفضل فى حبى للإنجليزية، ودراستها بشكل متعمق، حتى تمكنت بوصولى للدراسة الجامعية، أن أقرأ الروايات والكتب باللغة الانجليزية، ما فتح لى آفاقًا من المعرفة، والاستمتاع. وعندما سافرت إلى لندن، للحصول على الماجستير، كان الأمر سهلًا. وكان «شريف» هو وراء هذه الإنجازات. وكلما كبرت، ازداد امتنانى له، كأب حرص على مصلحتى، وإثراء عالمى.

فى سيرته الذاتية «النوافذ المفتوحة»، كتب «شريف» عن أمه «دوريس»، التى تأثر بها كثيرًا. كان الثمرة الأولى، لأم تركت وطنها إنجلترا، لتتزوج رجلًا مصريًا. لم يمر وقت طويل، حتى وجدت الأم «دوريس» نفسها وحيدة، فى بلد غريب، تجهل لغته، وتقاليده، وثقافته. فالأب كان غائبًا معظم الوقت، وجاء طفلها الأول، «شريف» ليعيش معها عشر سنوات، قبل مجىء الابنة الثانية. كان من الطبيعى، أن تحتضن الأم طفلها، وتودعه كل أحلامها، ومشاعرها، وطموحاتها، ومواجعها، وعلاقتها المرتبكة مع زوجها. تذوق الطفل مبكرًا، مرارات الإحباط، فى حياة النساء الأمهات. رأى الدموع المحبوسة، فى عينى المرأة التى تنسى نفسها لترعاه، والأم التى تمنحه الحب والدفء والأمان، رغم فقدانها للحب والدفء والأمان. وربما هذا هو السبب، فى التشابه الكبير بين ملامحه، وملامح الأم.

وواجه «شريف» الموقف الصعب. فهو عضو نشط فى تنظيم سياسى، يكره ويعادى الإنجليز المحتلين وطنه، وفى الوقت نفسه، أمه إنجليزية. وأنا حقًا لا أعرف، كيف تصالح «شريف» مع هذا الوضع المضطر إلى مواجهته يوميًا؟.. كيف لابن الإنجليزية أن يقاوم الإنجليز؟.. وكيف للأرستقراطى التحدث باسم الفقراء؟.. أخبرنى «شريف» أنه قابل البعض الذين تشككوا فى نواياه، وإخلاصه لمبادئ التنظيم. فقد رأوا أن حب الأم، ينتصر على حب الوطن. وكان هناك بعض آخر، رأى أن هذا بالتحديد، حجة لـ«شريف»، وليست حجة عليه. كل ما أعرفه يقينًا، أنه حينما يرتمى فى حضن الأم، أو حينما يرتمى فى حضن مصر، لا يشعر أن عليه تغيير جواز السفر، وأوراق الهوية.

يحكى لى «شريف»، أنه منذ صغره، عايش التنوعين الثقافى والدينى. بحكم أن أمه مسيحية إنجليزية، وأباه مسلم مصرى، فكانوا يحتفلون بالأعياد الإسلامية، والكريسماس دون تمييز. وكان أبوه، أقرب إلى النمط الأوروبى فى العيش.

أخبرنى «شريف»، أنه حينما جاء أبوه، لزيارته فى السجن، رآه محنيًا لأول مرة، فى عينيه الانكسار، والهزيمة، وهو الرجل طويل القامة، يمشى دائمًا منتصب الظهر، مرفوع الرأس. وكان هذا أكثر ما يؤلمه، فى فترة السجن.

لا شك أننا كأسرة، يشتغل أفرادها بالكتابة والفن والإبداع، نؤمن بالحرية، ونفعلها كممارسة شخصية يومية، لم نكن على مزاج الأفكار السائدة، ومنْ يمثلها. أمى نوال دفعت ثمنًا باهظًا، لتكون حرة ذات كرامة. وشريف اعتقل لمدة ١٣ سنة، لأنه كان من أعضاء «حدتو» الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى، التنظيم الشيوعى المصرى. وعندما خرج من السجن، الكثير من زملائه، صمتوا عن نضالهم. وعاطف حتاتة، أخى، كتب وأخرج فيلمه الروائى الطويل الأول «الأبواب المغلقة»، عكس الموجة الرائجة، ودون الاعتماد على الوساطة والشللية، فكان لا بد من إيقافه. حصد هذا الفيلم، عدة جوائز عالمية، ودخل قائمة أهم عشرة أفلام سينمائية، فى الفترة من ٢٠٠٠-٢٠١٠. وفى كتابه «السينما الشريرة»، تأليف دانيل كاترارا، ٢٠١٤، تطرق المؤلف إلى خمسة مخرجين عالميين، فقط من أمريكا وأوروبا، مثل ستيفن سبيلبيرج، وودى ألن.

ومن الشرق الأوسط، ناقش أسلوب عاطف السينمائى، وفيلمه «الأبواب المغلقة»، وذلك فى استعراضه كيف صورت السينما الصراع الخاص بالهوية، وتأثير الانتماء الدينى على تشكيل الحضارة حديثًا.

ترجمة كتاب كاترارا هى: The Wicked Cinema، نحن أسرة، سابحة ضد التيار. ظهرنا على غلاف مجلة القاهرة اليوم، عدد يوليو ١٩٩١، بعنوان «نوال السعداوى والأسرة النسوية الجديدة».

التحديات التى نفهم جذورها، كانت تربطنا كأسرة، بشكل أقوى وأعمق. فالظروف تتغير، والأنظمة تتبدل، والمحظورات السياسية والدينية والثقافية، لا تبقى إلى الأبد. المهم ألا يفقد الإنسان إيمانه، بالطريق الذى اختاره، ويدفع الضريبة كاملًا بسعادة.

من عجائب هذه الأسرة، أن يكتب عاطف الابن «الأبواب المغلقة»، وهو فى بدايات حياته. بينما يكتب الأب، فى نهايات حياته «النوافذ المفتوحة».

لم تكن نوال أمى، تستطيع أن تعيش مع أى رجل آخر، إلا شريف. وهو أيضًا، لم يكن ليحقق إنجازاته المهنية، والأدبية، إلا مع نوال. شريف، لأن أمه إنجليزية، وأباه مصرى، تكونت بداخله «خلطة» تحوى أجمل صفات الإنجليز، وأجمل صفات المصريين، بالإضافة إلى تركيبته الشخصية، وتجاربه الخاصة، التى جعلت منه إنسانًا نبيل الخلق، رقيق الإحساس، صلب الإرادة، يشعر بمعاناة الآخرين، وينصت إلى أوجاعهم كأنه واحد منهم. وكان أكثر رجل رومانسى ومغامر، عرفته فى حياتى. ترك الثراء والميدالية الذهبية للتفوق فى كلية الطب، والمستقبل الواعد أمامه، لأنه لم يقبل أن يعيش حياة الرفاهية والفلوس، والغالبية فقيرة، محرومة، تتعرض للاستغلال، والقهر، فأصبح عضوًا فى الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى.

«شريف» فعلًا النموذج المثالى للمثل الإنجليزى: ببطء ولكن بثقة. وهذه صفات ورثها من أمه المثابرة، التى ترفض الضعف والهزيمة، وعبر عنها بالتفصيل، فى سيرته الذاتية «النوافذ المفتوحة» «ثلاثة أجزاء».

قام «شريف» بالتدريس فى بعض جامعات أمريكا الخاصة المستقلة، مع «نوال»، وأحيانًا يقومان بالتدريس فى جامعة واحدة، وقسم واحد، فى تسعينيات القرن الماضى. وقبل ذلك، أرسلته وزارة الصحة كخبير للأمم المتحدة، للسكان والتنمية وتنظيم الأسرة، فى الهند، فى سبعينيات القرن الماضى.

لا أنسى الثلاثة أشهر التى قضيتها مع «شريف» فى نيودلهى، أثناء عمله بالهند. كانت أول رحلة فى حياتى، لأى بلد، وأول مرة أركب الطائرة، وكانت الخطوط الجوية الهندية. ذهبت بمفردى، ثم حضرت أمى، وعاطف.

كان الفضل لـ«شريف»، فى افتتانى بكل ما فى «الهند». فقد لفيت معه الولايات الهندية، تعرفت على شعبها، وحضارتها، وثقافتها، وحكمتها، ودياناتها ولغاتها المتعددة. أحببت معابدها، وأطعمتها الحارة، وتناقضاتها، وموسيقاها، وأغنياتها، وزى «السارى» الهندى.

وفى ولاية «أجرا»، وقفت مفتونة بسحر «التاج محل»، وأعطانى شريف الكتاب الذى ألفه عن الهند، وهو «مسيرة الحب والملح»، ومن خلاله، أصبحت الهند، مثل أسطورة مقدسة منحوتة فى قلبى. وبالطبع، تعرفت على «غاندى»، الذى أضفى على تفكيرى، ومشاعرى، أبعادًا جديدة، محملة بعبق التاريخ الهندى، والتوابل والأعشاب الهندية.

وترجم «شريف» بعض روايات وكتب أمى، إلى الإنجليزية، بحكم إجادته لهذه اللغة، ولأنه كاتب روايات لديه الحس الفنى المبدع، بل بدأت رحلة أمى، إلى العالمية، بفضل ترجمة «شريف» لإحدى رواياتها. وكان يحدث كثيرًا، أن تتفق إحدى دور النشر مثلًا فى لندن، على ترجمة كتاب، أو رواية لأمى، مع أحد المترجمين المعروفين فى المجال، ثم ترفض الترجمة الرديئة، وتطلب من «شريف» القيام بالمهمة.

هذا التعاون المشترك، الحميم، فى البيت لبناء أسرة، وفى الفكر والكتابة الإبداعية، لبناء عالم أعدل وأشجع، جعل منهما ثنائيًا نادر الوجود، يدعمان بعضهما البعض. وكنت أنا وعاطف، ننهل من هذا الثراء العاطفى، والإنسانى، والثقافى.

روايته «قصة حب عصرية»، كتب الإهداء إلى أمى: «إلى نوال السعداوى المرأة التى جعلتنى أكتب».

أتمنى أن تتحول رواياته إلى أفلام سينمائية. فهى ذات مذاق مختلف عن روايات الروائيين الغارقين فى التقليدية والذكورية والحواديت المستهلكة وهو يكتب بعين سينمائية تهتم بأدق التفاصيل. تحمس الفنان الراحل «نور الشريف» لتحويل رواية «الشبكة» إلى فيلم سينمائى، لكن المشروع تعثر. لكن المنتجين يفضلون إنتاج فيلم، ردىء الشكل والمضمون، لا يسبب لهم مشاكل مع الرقابة، ولا يثير حفيظة الجماهير الإخوانية السلفية، ولا يحفز الناس على التفكير، وإثارة الأسئلة، بحثًا عن الحقيقة، والعدالة، واكتشاف آفاق جديدة للجمال، والمتعة الفنية.

وعلى ذكر الأفلام السينمائية، فإن فيلم «فى بيتنا رجل»، ١٩٦١، إخراج هنرى بركات، ومن بطولة عمر الشريف «ابراهيم»، وزبيدة ثروت «نوال»، قصة إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار يوسف عيسى، قد استخدم المشهد الحقيقى لخطة هروب «شريف» من مستشفى قصر العينى، وكذلك المشهد حين قرر «إبراهيم» الهروب إلى فرنسا، مختبئًا فى قاع إحدى السفن. فى الحقيقة، نفذ «شريف» الخطة، وظل قابعًا لساعات فى مكان ضيق، بقاع السفينة. لكن فى الفيلم، لم يسافر «إبراهيم» إلى فرنسا، وكلما شاهدت هذا الفيلم، ينهمر البكاء، خاصة أن البطلة اسمها «نوال»، ويطلب منها «إبراهيم» فى رسالة، بعد موته: «أودعك يا نوال والعيد على الأبواب.. إن العيد الحقيقى هو عندما تتخلص بلادنا من الاحتلال.. قررت أن أهب نفسى فداء لوطنى.. لا تبكى ولا تحزنى، بل أتمى رسالتك فى الحياة، وعلمى أولادك أن منْ استشهد فى سبيل وطنه، لم يمت.. وأن الحرية أغلى من الحياة».

أول مجموعة قصصية لى «أجمل يوم اختلفنا فيه» كتب «يوسف إدريس» مقدمتها، ووصف «شريف» أنه أصبح من كبار الروائيين العرب» لكن التجاهل والتعتيم والاستبعاد الممنهج المتعمد من دور النشر الحكومية، وإعلام الدولة، بسبب أفكاره السياسية، ومواقفه بعد السجن، وزواجه من المتمردة الكبرى، أمى، لعب دورًا فى حجب الوجود الروائى المبدع، لمؤلفاته، كما حدث لنوال. وأنا رغم مؤلفاتى الخمسة عشر فى الشعر والقصة القصيرة والمقالات، من بينها سبعة دواوين شعرية، وست مجموعات قصص قصيرة، فإن النقاد والشعراء، لا يذكرون اسمى من بين الشاعرات، وكاتبات القصة القصيرة، والصحافة التى تهرول لعمل حوارات مع ممثلات الدرجة العاشرة، لا تكتب كلمة واحدة، عن أى مؤلف جديد لى. وهذا طبيعى، ومتوقع، فى مناخ أدبى، تهيمن عليه العلاقات الاجتماعية، والمصالح المتبادلة.

أعتقد أنه من الأكرم للإنسان ألا يحظى بتكريم يستحقه، عن الحصول على تكريم لا يستحقه.

كنت أسأل شريف دائمًا: «أن تقضى ١٣ سنة فى السجن، ما بين تعذيب، وأعمال شاقة، وبيئة مغلقة، وتخرج دون شعور بالكراهية والمرارة، والغضب، أو حتى الندم، هذا لا أفهمه؟.. يبتسم قائلًا: أنا اخترت الطريق ده، وكنت عارف مخاطره، محستش بالندم، مقدرش أحكم دلوقت، على قرار أخذته زمان. والكراهية والمرارة والغضب، مشاعر سامة هتضعفنى.. وتعطلنى وتخلينى واقف محلك سر، مش هاتقدم».

مرحلة السجن فى حياة «شريف»، جعلتنى أكره أكثر كل أنواع الأنظمة القامعة، الديكتاتورية، التى تملك كل شىء، لكنها تخاف من الرأى المختلف، ولا تجد أمانها، إلا بالتخلص منه. أبى ذو النبل الإنسانى النادر، يسرق عبدالناصر عشر سنوات متتالية من عمره؟ هو العمر فيه، كام عشر سنوات؟ بأى حق، وتحت أى اسم، ومبرر يفعل هذا الفعل المشين؟ ومن الغريب، أنه لا يحمل أى ضغينة، ضد عبدالناصر، واعتبره رغم وقوعه فى أخطاء جسيمة، يمثل مسارًا وطنيًا، داعمًا للغالبية من الشعب، ضد الطبقة الثرية، والغرب الاستعمارى، وكان منحازًا لحقوق النساء، ونهضة الفن.

فى أكتوبر ٢٠٢١، دخل أبى د. شريف حتاتة، مشروع «عاش هنا» لتكريم الرواد فى المجالات المختلفة.

والجميل أن لوحة أمى نوال، «عاش هنا» بجانب لوحة شريف، على جدار العمارة نفسها. وكأن الحياة التى جمعت مصيرهما معًا، لا ترضى لهما بالفراق، بعد رحيلهما.

إن الإنسان العظيم، هو منْ تجلس معه، فتشعر بأنك عظيم مثله. والإنسان العظيم، لا يدرك مدى عظمته و«شريف حتاتة»، كان واحدًا من هؤلاء العظماء، الذين مشوا بكل تواضع، على أرض هذا الكوكب. وأبدًا، ستبقى خطاه.

فى رواية «كريمة» كتب شريف الإهداء: «إلى ابنتى منى حلمى، التى علمتنى معنى الأبوة».

أقول له، فى ذكرى ميلاده: «وأنت علمتنى كل ما أحتاجه، لأكون وأبقى أنا، كما أردتها».