«قطط إسطنبول» لزياد حمامي.. ثلاثية الحرب واللجوء في زمن المأساة

بعد صدور رواية "قطط إسطنبول" للروائي السوري زياد كمال حمامي، والتي تتحدث عن عالم اللجوء المر والمهمشين، وتعري جرائم الحرب والاتجار بالبشر، جسديًا ووجوديًا وجنسيًا، تكون ثلاثية الحرب السورية الروائية واللجوء للكاتب قد اكتملت لوحتها، وأصبحت مرجعًا أدبيًا لمأساة وطن في زمن الحرب. وفي هذا المقام يقول الكاتب: "أفخر أنني استطعت في غربتي ولجوئي أن أساهم بتواضع جم في تقديم شيء يسير عن المأساة و"التراجيديا" السورية، وتصوير انتصار الإنسانية إبداعيًا، والحرية فكريًا، والتمرد الإبداعي أسلوبًا في أزمنة الاستبداد..".

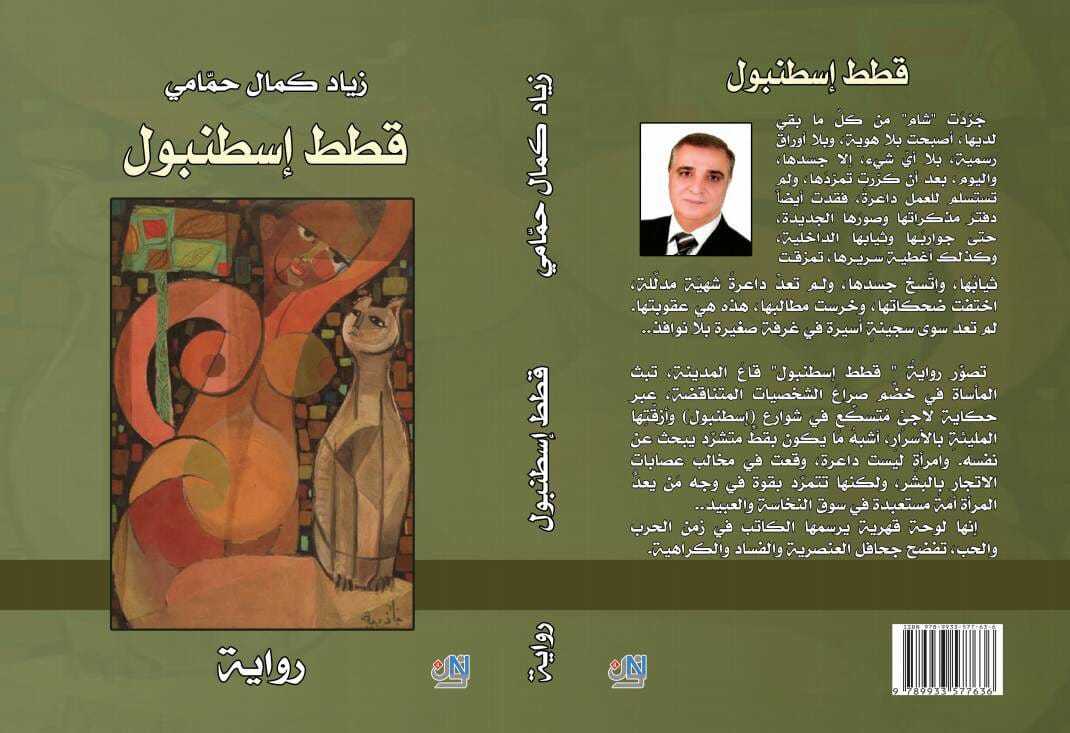

يفتتح الكاتب روايته "قطط إسطنبول"، التي صدرت عن دار نون 4/2023، بتشبيه حال البؤساء في الشوارع بالكلاب الضالة وقطط الليل، وقد جاء هذا في قوله: (فالبائس المسكين لا حيلة له ولا قوة ولا مأوى إلا القبور، والحدائق، وتحت الجسور الرطبة، وكما عهدنا، الحياة قاسية على الجميع إلا فئة النعيم الذين لا يعرفون معنى البرد والجوع والعُري).

«أنا شام.. أنا لستُ داعرةً... أنا شام».

هذه الصبية السورية الحسناء التي تعوّدت قدماها زيارة الحديقة ليلًا، ثملة، غير مدركة للزمان والمكان، يلتقي بها اللولو الذي يوصلها إلى "نُزل بيت الشابات"، حيث يتعرف على صاحب النُزل ونزيلاته المختلفات، المُرغَمات على العمل من أجل البقاء على قيد الحياة.

يتأسف اللولو على حالهن ويشكو لصديقه الأقرع حالهن، ويتساءل: (لم لا يفعل شيئًا من أجل تخليصهن من بيوت العبودية تلك!)، لكن الأقرع يجيبه بالحقيقة الصادمة:

_ ما أكثر بيوت الدعارة في إسطنبول! واعجبي، من ننقذ ومن نترك؟!

وبين هلوسات الإعجاب بـ(شام) ورثاء حالها، ضاع الشاب وسط عباراته: (لا أعرف، هل أحببتها أم أنني حزنت لأجلها؟)، ففي نظر صاحبه لا يجوز عشق الداعرة!

ومن جهة أخرى خفية، يتطاول رئيس نُزل الشابات بارو، حيث يُرغم شام على فعل كل ما تؤول له نفسه بلا عصيان، ولأنها ترفض الحرام، تُسجن في القبو حيث تراودها أفكار شتى وتساؤلات مريرة حول وضعهن واصطيادهن في أوكار الدعارة بالقوة، بسرقة هوياتهن، وجوازات سفرهن، وتصويرهن خلسة في جلسات مخلة بالشرف رغمًا عنهن، وتهديدهن بها.

شام البريئة التي فرت من الظُلم لتقع في ظلمٍ أقسى وأمرّ، تساءلت: (لماذا لا تدقق الجهات المسؤولة عن هذه الجرائم وتعاقب مرتكبيها؟ يظنون أننا داعرات، عاهرات، يشترطون فحصنا الصحي والجنسي، لا يهمهم ذلك الوجع العميق وتلك الشحوب، وأعراض السقم والوهن الممزوج بالأنين والكآبة، ولا يسمعون شكوانا، فكلما تثور واحدة منّا على طاعةٍ أُكرهت على مزاولتها، يحطم القوادون القساة كلّ ما فيها، فكل الأوراق المزورة تم تجديدها وتصديقها). ولا مفر من قبضة عصابة الاتجار بأعراض البشر....

_ اللولو، الذي سارع للخروج بسلام من سوريا هاربًا من حربٍ مخيفة، تعصف به ذكريات مؤلمة، ناهيك عن البيئة التي يقطنها مُرغمًا على العيش فيها داخل تركيا، يحلم بحياة سعيدة نظيفة، هادئة، كأي إنسان عربي. يصف الأديب زياد حمّامي حال من هاجروا مشبهًا إياهم "بالأسماك الضعيفة التي تموت قهرًا قبل أن تلتهمها التماسيح وكتائب القرش المتعددة، وبأن من هربوا إلى أوروبا عبر قوارب الموت شربوا ماء البحر المالح في كؤوسٍ من الذلِّ والمهانة، ولكنهم غامروا بحياتهم! إمّا نحو النجاة وإمّا نحو الموت".

اللولو، الذي أصبح يعاني من انعدام الثقة في شخصيته، سأل نفسه أحيانًا: «من أنا؟»، هو إنسان عادي يحمل اسم جميل بن سعيد بن فوزية الحلبي، شاب سوري بلا نفع. هذا ما كان يرغب بطل الرواية في قوله لنفسه، بعد محاولات حثيثة بتغيير نمط حياته في تركيا، ولسوء حظه لم يحمل له اسمه الجميل شيئًا من الخير والسعادة، وخابت مقولة: "لكل شخص من اسمه نصيب".

ولقد وصف الأديب آلام الغربة في كلمات الرواية، وكان أبرزها آلام اللاجئين، الفقر، وقلة الحيلة، ما أصعب هجران الوطن، وغربة أخ. وفي سياق حديثه عن الأخوّة، ذكر الكاتب حب وترابط السوريين في أرض اللجوء، وكيف يعزّون الناس في ميتٍ لم يعرفوه قط، وكيف يجتمعون في المقهى للحديث عن بعض المواضيع حتى لا يحسوا بالعزلة والوحدة. وكان لبطل القصة صديقان هما عبود الأقرع، واليبرودي، كانا يلازمان اللولو ويزورانه في قبوِه أحيانًا.

شبه الأديب بؤس اللولو وحالته كلاجئٍ ببؤس القطط التي لا حول لها ولا قوة ولا ملجأ، وجاء هذا في قوله: (يجب ألا أبقى لاجئًا متشرّدًا بلا حقوق). وشهدت حالته النفسية انتقالات شاقة، بين أحلام واهية، وهلوسات جنونية كالاختطاف أو القتل، وما يفتأ أن يعود إلى نفسه القديمة فيكتب وصية على أمل أن يهتم بها أحد: «أوصي بنقل جثماني إلى الأرض التي أنجبتني، إلى وطني». ويصف الأديب أيضًا الحالة المرثية لصورة الهجران، قائلًا: «إننا أبناء مأساة واحدة متحدة، وكذلك مشتّتة، كل واحدٍ منّا ورثَ الألم نفسهُ، والتشردَ نفسه». صرخ: «أنا لست دميةً بلا روح، لا لست دميةً»، ... «حين أستطيع دفن الماضي اللئيم، سأكون شخصًا آخر غيرَ الذي يُعدّونه لاجئًا منبوذًا،... أنا لست لاجئًا».

ويعود الأديب بالقارئ للماضي، ويروي عن تعاسة جميل منذ طفولته، وعن معاملة أمه له، ولعنها حياتها وزواجها، ومولده الأليم. فقد سرق ذات يوم من سحّاب درج الخضرجي حتى يتمكن من شراء آلة الكمان المستعملة لحُبه الشديد للعزف، ومع أول مداعبة للكمان انهالت الأم تلعن ابنها الذي لم يلقَ ترحيبًا حارًا لكمانه العزيز. ومن جهة أخرى، كانت شام مثل حال اللولو تعصف بها الذكريات الفظيعة، بين ماضٍ خائب، ومستقبلٍ مخيف، تحثّ نفسها على الصبر في نُزل الضلال، تردد بجنون: «أنا لست عبدةً لأحد، ولست داعرةً، إذا ماذا أفعل؟». شام كانت تظن أن الحياة مثل أرجوحة للعب والضحك، يلاعبها زوج أمها صفوان الذي حمل داخله كل صفات القذارة الشيطانية تجاهها كطفلةٍ يتيمةٍ تحتاج الرعاية. فرت من سوريا لتدخل حياة اللجوء، التي لم تختلف البتة عن صفوان الوحش، الذي انتحل صفة الأب الرحيم لطفلته نهارًا، والمغتصب لها ليلًا.

اللولو، صاحب التخيلات الكارثية، أصيبت نفسه بالإعياء من شدة التفكير والركض وراء ما ترغب به النفس، حتى أصيب بالخيبة، فهو لا يقتنع بأنه مجرد لاجئ. فكما يقول ويردد: «لا وطن للعشق، والعشق هو وطن». سوّلت له نفسه ذات يوم أن يُغري صاحبة محلٍ للذهب، شابة تركية، لم تعر حركاته الصبيانية اهتمامًا، فأطرق رأسه نافيًا مشاعر الذل، منفياً وحيدًا في شوارع الغربة.

ويصف الأديب مشهد الحركة اليومية في شارعٍ من شوارع إسطنبول، المليء بعبوات الخمر، ونشاط بائعات الهوى المرغمات على تعاطي المخدرات إرضاءً لزبائن السكر، فهي من بنود الطاعة والولاء للمسؤول تاجار، الذي استدرج شام بخدعة الحب والزواج، وغيرها من بنات الوطن العربي كالمغربيات، واللبنانيات، والعراقيات...، لينهي حياتهن بالانتحار أو المرض، أو يحالف بعضهن الحظ بخطة هرب.

تساءل اللولو: لماذا تمتهن المرأة مهنة الدعارة؟ وتذكر ردَّ اليبرودي حين قال عنهن:

_ وراء كلِ امرأةٍ داعرةٍ قصة مؤلمة، لا تظلموا الدَّاعرات، إنهنَّ مضطهدات، فحلم البراءة يتجلى في الخضوع التام لأوامر جلادها.

ويواصل الأديب السرد عن قصص الفتيات المختطفات والمغتصبات، وعن لصوص الحرب، أو كما جاء وصفهم في الرواية، أمراءُ الحرب، الذين استغلوا كل شيءٍ لصالحهم، وحرّموا لأنفسهم ما أحلّ الله، وأضحَوا تجارًا يمتلكون شققًا فخمةً، وسياراتٍ فارهة، وحرَمًا من جنسيات مختلفة، وخدمًا، عكس الفقراء الذين تشتتوا هربًا من الموت، فكان مصيرهم الشقاء والتشرد، والقبور المجهولة، وكما قال لصاحبه: «أنت مجرد قطٍ لاجئٍ، لا أقل ولا أكثر».

أُصيبت شام بأمراض جسدية تسلّلت إلى جسدها رويدًا رويدًا في سجن "بيت الشابات". تلقت الخبر من طبيب العصابة الذي يُشرف على علاج ما يسميهن بالعاملات، اللائي لا قيمة لهن أمامه سوى جلب المال للرئيس، ولا اعتراض على رغبته. وتتوضح الصورة النهائية لمضمون القصة بشخوصها وأحداثها، مُبينة الكم الهائل من الاضطهاد الذي عاشه اللاجئون السوريون في بلاد الغربة، فالمرأة لم تلقَ الترحيب الذي تستحقه في دولٍ تنادي بحرية المرأة وحقها في الحياة وممارسة نشاطاتها المتعددة، بل وجدت نفسها في شواطئ البحر تصارع الموت مع أطفالها، وفي الحدود الباردة تقاسي برد الشتاء في العراء، وفي الشوارع تشحذ لقمة العيش أو تأكل من القمامة.

ولقد انبثق عن شخصية اللولو شتى المتضادات، فتارة يكون الشخصية الكوميدية، وتارة الشخصية الخيالية التي تنتقل عبر صورٍ وأماكن مختلفة مع شخصيات قريبة وغريبة، وتارة أخرى يصحو بشخصيته الواقعية محاولًا دفع نفسه للعيش والبقاء. ومن هنا يستنتج القارئ أن شخصية البطل كانت تمر بمرحلة نفسية مشوشة (بين صراعٍ عنيف داخلي، وصراع من أجل إثبات الذات). ومما لا شك فيه أن غالبية المهجّرين قسرًا والمهاجرين من أوطانهم بسبب الحرب يعانون من اضطرابات نفسية أضعفت رغبتهم في الحياة، وقد تتطور فتصبح مهلكةً لهم، أو طريقًا نحو هاوية التمرد والغضب الشديد، ناهيك بمحاولات التحدي أو الانتحار.

ويختتم الأديب المشاهد الأخيرة من الأحداث عن رغبة اللولو، بطل النص، في إنقاذ شام والفتيات الأخريات من الاستبداد واستعباد المرأة. وبعد حديث مطوّل مع النفس، فهِم رغبة قطته "هند خانم" التي شاركته القبو، فكانت له المؤنسة الغالية، قال عنها: «أحسُّ لو أنها قادرة على حمل سيوفٍ أو خناجر لما استكانت، ولدافعت عن تشرّدها بكل ما تملك من عزيمة وتصميم». وهو هنا ينتصر لحقوق المرأة ويدافع عنها.

وقد تعمّد ترك الخاتمة مفتوحة ليتساءل القرّاء عن خاتمة الأحداث، وهل نجح اللولو في إنقاذ شام من قبضة عصابة الإتجار بالبشر أم لا؟ حيث تحيلنا الخاتمة إلى نهايات مفتوحة غير مغلقة، ويمكن لنا أن نتخيّلها وفق كل الاحتمالات فنيًا. وبما أن اللولو، بطل النص، قرّر التغيير بقوة، وبلا تردد أو خوف على غير عادته، وقد بدأ فعليًا بالخطوة الأولى التي لا تراجع عنها، فهنا يأتي دور القارئ المبدع للمشاركة في كتابة الخاتمة تأمليًا، ذلك وفق ما يتصوره من نهايات تفرضها أحداث الرواية كما وصلت إليه. والكاتب هنا لا يُقيد القارئ في خاتمة سينمائية، بل يُطلق أفكاره للعنان تشاركيًا، ليُحلّق معه في ثنائية الكاتب عندما يصبح قارئًا، والقارئ عندما يغدو كاتبًا.