فتنة أرابيسك.. هل لحوم المبدعين مسمومة أيضًا؟

- لا أعمل ولن أعمل لا بالنقد الأدبى أو الفنى إنما أكتب رأيى كمصرى عاشق للأعمال الدرامية والسينمائية المصرية

- أرفض أن تكون لحوم المبدعين - وأقصد إنتاج إبداعهم - مسمومة أو محصنة ضد الاقتراب بالنقد أو الرفض

- التراث الدرامى ليس مقدسًا لسبب بسيط أنه مسئول بشكل كبير عن صياغة الوعى المصرى العام

- دراما أسامة أنور عكاشة ومعاصروه لم تنجح فى صياغة الوعى المصرى بشكل صحيح

فى الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل الجماعة ٢، هناك مشهد يمكن اعتباره أكثر المشاهد ظلمًا لجمال عبدالناصر وافتئاتًا عليه، وأكثرها تطوعًا بمنح خصومه أكبر منحة تاريخية زائفة بالمجان.

كان المشهد هو اجتماع نجيب بأعضاء قيادة الثورة واقترابه من حسم الصراع لصالحه.. ناصر يقرأ عليهم نص البيان الذى سيعلنون فيه عن انتهاء الثورة، فينتشى نجيب بإشعال غليونه.. يخرج ناصر لمكتبه حيث سامى شرف.. يسأله ناصر.. كل شىء تمام.. كلمت الطحاوى؟! كلمته يا فندم وجاهز.

هذا المشهد باختصار يزيف التاريخ حين يدين عبدالناصر ويجزم بأنه خلف تنظيم مظاهرات وإضرابات ٥٤ التى حسمت الصراع، وينتصر لرؤية كل خصوم عبدالناصر.

رغم أننى قطعًا لست ناصريًا أو يساريًا، ولا أؤمن أصلًا بوجود فكر سياسى ذى منهج يمكنه بناء دولة اسمه الفكر الناصرى، كان هناك مشروع ولم يكن هناك منهج سياسى جديد مستقل بمفردات سياسية جديدة، لأن عبدالناصر لم يضع أو ينظُر منهجًا سياسيًا واضحًا يحمل اسمه، وكانت سيرته سنوات حكمه اجتهادًا مبنيًا على بعض مكوناته الشخصية، من قراءة محدودة أو تجارب شخصية فى حروب سابقة، أو تربية وتأثرًا بما كان فى بيئته.. اجتهد كثيرًا وأصاب وأخطأ كثيرًا، وكان لا بد لمصر ولمؤسسة الحكم بها أن تكون أكثر نضجًا وتلافيًا للأخطاء بعده.. رغم قناعتى تلك، إلا أن إيمانى بالمنهج العلمى فى تناول التاريخ وتقييم أحداثه يلزمنى برفض مرور هذا المشهد دون بيان ما به من عوار كبير.

لقد تعجبت كثيرًا لأن كاتب المسلسل- وهو معروف باتجاهه- قد تجاهل الحقائق التاريخية الدامغة التى تنفى ما ورد فى هذا المشهد المفصلى الهام.

دكتور عبدالعظيم رمضان ورغم موقفه والمضاد لتوجه وحيد حامد، لكنه تجرد من هذا الهوى الشخصى واحترم منهج البحث التاريخى، وقام بتحقيق الموضوع تاريخيًا ونشره فى كتابٍ صدر قطعًا قبل كتابة وعمل المسلسل، ونشر فيه القصة كاملة بأبطالها الحقيقيين الذين تجاهل وحيد حامد حتى الإشارة إليهم.

فكيف تجاهل وحيد حامد ذلك؟ كيف تجاهل الإشارة إلى الصاوى وهو بطل المشهد الأول، وكيف تجاهل لقاءات الصاوى مع يوسف صديق، وكيف تجاهل رفض ناصر للمغامرة بالصاوى ورفاقه، وكيف تجاهل وحيد حامد أخيرًا قصة العشرة آلاف جنيه التى اتفق خصوم عبدالناصر على دفعها للصاوى- كتعويض للعمال حين يوافقون على إنهاء الثورة- قبل أن يغير هذا الأخير موقفه من أجل العمال وخوفهم من خسارة مكاسبهم لو لم تستمر الثورة؟!

فى نفس الحلقة يجتمع مرشد الإخوان مع مكتب الإرشاد ويتفقون على الوقوف على الحياد من صراع «نجيب- ناصر»، ويخبرهم المرشد بنيته للسفر لأداء العمرة وشكر الملك على تدخله للإفراج عن معتقلى الإخوان. خطأ تاريخى كبير يخفى كلًا من انتهازية الإخوان وخطأ عبدالناصر، لأن- طبقًا لتحقيق د. عبدالعظيم رمضان التاريخى- عقد عبدالناصر صفقة مع الإخوان أفرج بمقتضاها عن معتقليهم مقابل عدم الوقوف فى صف نجيب، فالإفراج عن معتقليهم تم بمقتضى هذه الصفقة، وليس بمقتضى تدخل الملك.

لقد تمردتُ منذ سنواتٍ على مقولة «لحوم العلماء مسمومة» ورأيتها إرهابًا فكريًا خالصًا لمنع مناقشة اجتهادات علماء دينيين.. وأنا أرفض أيضًا- كمبتدأ لحديثى الآن- أن تكون لحوم المبدعين- وأقصد إنتاج إبداعهم- مسمومة أو محصنة ضد الاقتراب بالنقد أو الرفض.

هناك مشهدٌ صحفى الآن يجب الاحتفاء به، وهو ما تقوم به «حرف» من إلقاء أحجار فكرية وعقلية مشروعة لاستفزاز العقول وإحياء المناقشات الناضجة للإبداع المصرى التى كانت على وشك الوصول لمرحلة السكون التام. لهذا وجب أن أتوجه بشكر مستحق لتلك الكتيبة الصحفية التى أثرت الصحافة المصرية بتلك التجربة الرائدة.

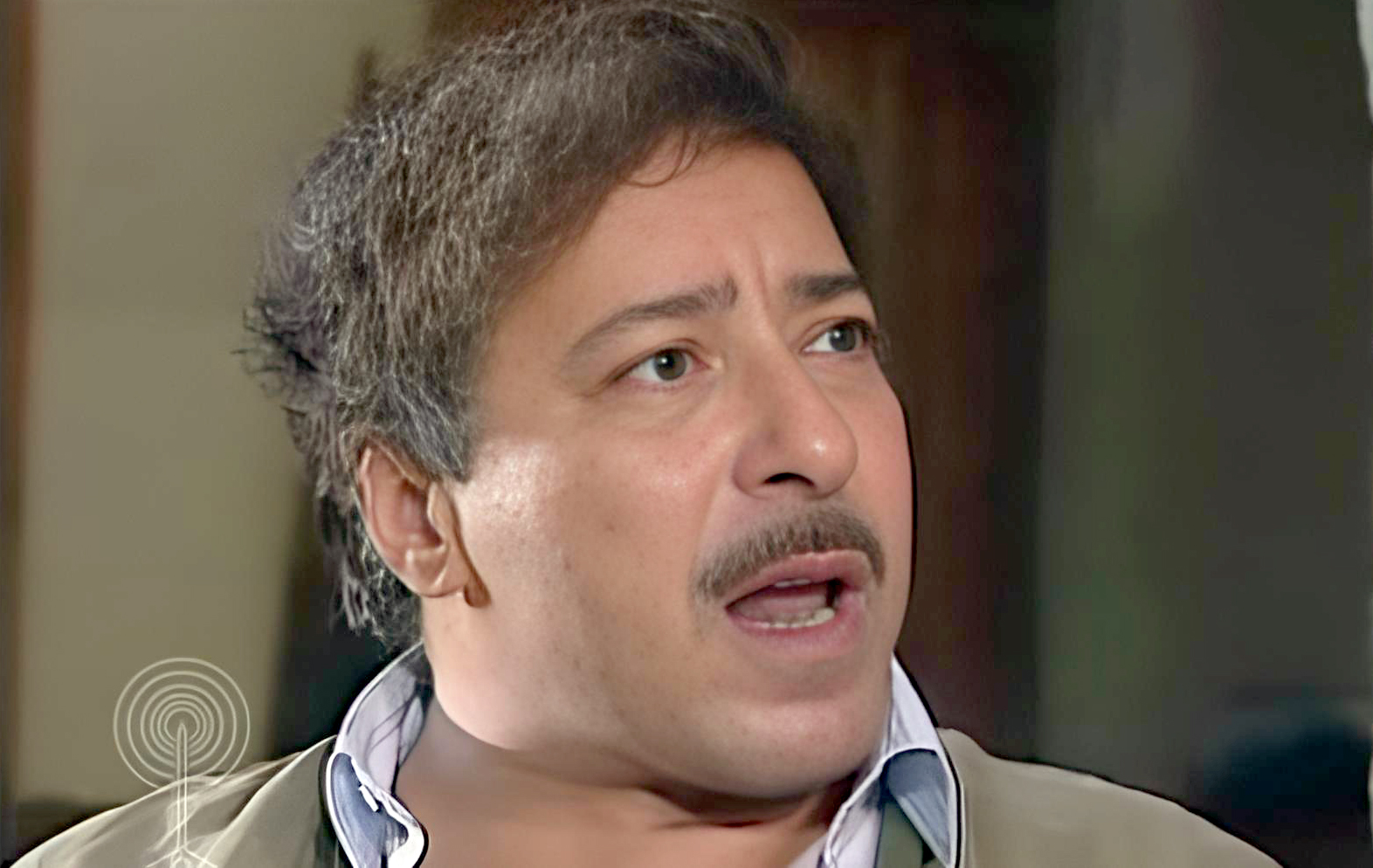

كتبتُ منذ أسبوعين على صفحات «حرف» مقالًا بعنوان «محاكمة دراما الزمن الجميل»، تناولت فيه بالنقد بعض الأعمال الدرامية فى عقدى الثمانينيات والتسعينيات، ولقد فوجئت وسعدتُ برد الأستاذ محمد نصر على المقال، فوجب أيضًا أن أوجه له الشكر بصفته التى اختارها لنفسه كمريد للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة. كما أشكر «حسن أرابيسك» لأنه أثار هذا النقاش الذى سيجعلنى أنتهز الفرصة وأنظر للمسألة بصورة أكثر توسعًا عن مجرد انتقاده أو الدفاع عنه..أشكرهم لأنهم منحونى هذه الفرصة للبوح أكثر بالمسكوت عنه ولاقتحام هذا الكهف الملىء بالأوهام.

وقبل الخوض فيما ورد فى مقال أ. نصر، يجب التنويه سريعًا إلى بعض الحقائق، أولها أننى لا أعمل ولن أعمل لا بالنقد الأدبى أو الفنى، إنما أكتب رأيى كمصرى عاشق للأعمال الدرامية والسينمائية المصرية منذ نعومة أظافرى، وأحفظ كثيرًا منها عن ظهر قلب، وأدرك ما فعلته فى العقل المصرى الجمعى. فما كتبته لا يمكن تسميته بالنقد الفنى أو الأدبى ولكنه رأى مصرى يخص مضامين تلك الأعمال وما غرسته من أفكار فى التربة المصرية. والحقيقة الثانية أننى فوجئت فى المقال بما لم يرد على خاطرى إطلاقًا حين كتبت مقالى السابق من أننى استهدفت تحديدًا أعمال أسامة أنور عكاشة. لأننى أتعامل فى جميع ما أكتب بمنطق «يُعرف الرجال بالحق ولا يُعرف الحق بالرجال» فأتناول الأفكار مجردة من أصحابها، وقد أتفق فى فكرة وأختلف مع أخرى لصاحب نفس الفكرتين.

والحق هنا بالنسبة لى أو ما بينى وبين من أختلف أو أتفق معهم هو ما يخص غايتى من الكتابة وهو- أى هذا الحق- معتقدى بضرورة العمل على أن تنال مصر ما تستحقه من مكانة بين الأمم. هذه غايتى التى سخرت قلمى من أجلها. لست ولن أكون محترف كتابات أدبية، ولن أكون مريدًا لشخص، لكننى من مريدى وعاشقى مصر وطامحٌ لتبوئها ما يليق بها. فمن كتب أو أبدع عملًا من الكتّاب والصحفيين والمبدعين يصب فى سبيل تحقيق هذه الغاية فأنا معه، ومن فعل العكس فأنا خصيمه مهما كثر مريدوه ومهما كان اختصامى له ثقيلًا.

والغريب أن مقالى تناول فى جزئه الأكبر الأعمال التاريخية والدينية المتقاطعة مع ما يخص هوية مصر وشخصيتها، وجاء تناول شخصية أرابيسك وليالى الحلمية وغيرها فى فقرات محددة من حديث مطول ومن هذه الزاوية تحديدًا.

أما الحقيقة الثالثة والأهم أننى تناولت بالنقد مضمون ما ورد فى هذه الأعمال من أفكار ومدى أحقيتها- من حيث هذا المضمون ومن حيث غياب المنافسة وقتها- فى الحصول على لقب دراما الزمن الجميل الذى استعرته ممن يعتنقونه وليس بالضرورة أن تكون هذه قناعتى، فلو أننى أقر بذلك لما توجهت صوبها بالنقد.. لقد اخترت هذا المسمى لنقده والتعريض به وليس لتأييده.

لقد كان أ. نصر صادقًا مخلصًا متسقًا مع ذاته فى دفاعه عن أرابيسك وفى توصيف سبب هذا الدفاع بتعلق جيلٍ بأكمله بفكرة البطل المغوار.. وهذا تحديدًا سبب رئيسى لاعتراضى على تقديم الشخصية بهذه الصفة «البطل المُنتَظر».

فى حقبة الثمانينيات والتسعينيات كانت أمام المصريين فرصة نادرة لبناء وطنٍ قوى بالعمل والجهد والعرق لا بالتحلق حول أفكار نظرية غير واقعية وغير عادلة. تكمن أزمة دارسى تاريخ مصر ممن هم مثلى فى ارتفاع سقف طموحاتنا لمصر وما ينبغى أن تصل إليه حضاريًا. أنا أربأ بمصر أن تكون غاية ما تطمح إليه هو مكلمة جوفاء. ودعونى أعبر عن نفسى بلغتنا المصرية الدارجة.. «اللى بنى مصر زمان مش حلوانى ولا حشاش، لكن اللى بنى مصر وحضارتها صنايعية وفنانين وحرفيين منضبطين بقيم صارمة للعمل».. الحشاشون ومتعاطو المخدرات لا يمكنهم صناعة مجد أمةٍ كما نطمح إليها.

وأحيل أ. نصر إلى وثائق هامة صادمة كشفت ما فعلته المخدرات فى مصر قبيل الغزو الفرنسى. خطابات جنود وقادة الحملة لذويهم، وفيها يكشفون هذه السوءة، وكيف كان المصريون خاملين فاقدى الروح والعزيمة، يقضون طوال اليوم ممددين فى كسل ولا يكترثون لشىء سوى إعادة ملء البورى وتدخين القات والأفيون.

هؤلاء لم يكترثوا حين جاءهم خبر غزو بلادهم قبل وقوعه بعشرة أيام كاملة. عبّر عن هذا المشهد المظلم الفنان حسين فهمى فى فيلم آه يا بلد وهو يصرخ فى وجه فريد شوقى.. «دا الناس كانت قاعدة على القهوة ما اهتمتش تقوم تشوف الجيش دا جاى ليه!».

فى الحقيقة هم كانوا فاقدى الروح والعزيمة. الحشاشون يقعون تحت تأثير تخدير أعصابهم، يفكرون أحيانًا فى أفكارٍ كبرى لكنهم لا يملكون الروح والعزيمة لتنفيذها ولا تتجاوز هذه الأفكار رءوسهم!

فى نهايات العصر «العثمانى المملوكى» وقبيل الغزو الفرنسى انحطت الحرف والصناعات وسقطت مصر فى ظلام حضارى دامس. يروق لبعضنا أن يرجع ذلك إلى سبب واحد فقط هو مظالم المحتلين ولا يواجهون الحقائق التى كتبها الجبرتى فى مؤلفه الأهم وهو سقوط المصريين فى هوة المخدرات.

لم تمنع مظالم المحتلين فى فترات تاريخية سابقة- مثل الاحتلال اليونانى والرومانى- المصريين من الاستمرار فى صنع الحضارة بأيدى الصنّاع المهرة، بل نعرف كلنا ما فعله سليم الأول من نقل كثيرٍ من صناع مصر حين غزاها. لم تمنع مظالم المماليك قبل غزو سليم الأول لمصر من بقاء الصناعات والحرف، لأن المصريين لم يكونوا قد أصبحوا حشاشين بعد.

فكرة إدمان بعض الكتّاب المبدعين للكيف- ومقارنتهم بحق بالأسطى حسن فى نفس الإدمان وأن هذا لا يقلل منه كبطل شعبى- مقارنة غير منطقية.. الكاتب المبدع لا يحتاج إلى تلك اللياقة الصحية والبدنية لصنايعى يعمل بيده لساعات طويلة.

وإذا كان مصريون كُثر لم يعرفوا أرابيسك إلا فى حلقات المسلسل، فإننى قد عاصرت حالتين معاصرة حقيقية، وكل منهما كان مبدعًا فى صنعته مثل حسن وربما أكثر. المعلم «م» صنايعى مبدع فى إحدى محافظات صعيد مصر فى نهاية الثمانينيات تخصص فى صناعة المراكب الحديدية، كان طالبو صنعته وفنه يقصدونه من مناطق شتى من الصعيد.. قضى عليه الحشيش وتحول بعد سنوات إلى حطام رجل. والآخر شابٌ «ص» عملتُ معه أثناء عطلات دراستى وأيضًا كان يأتى إليه طالبو صنعته من محافظات أخرى.. لم يكمل عامه الأربعين حتى أصبح حَرفيًا متسولًا ينتظر معونات ممن كانوا صببانه.

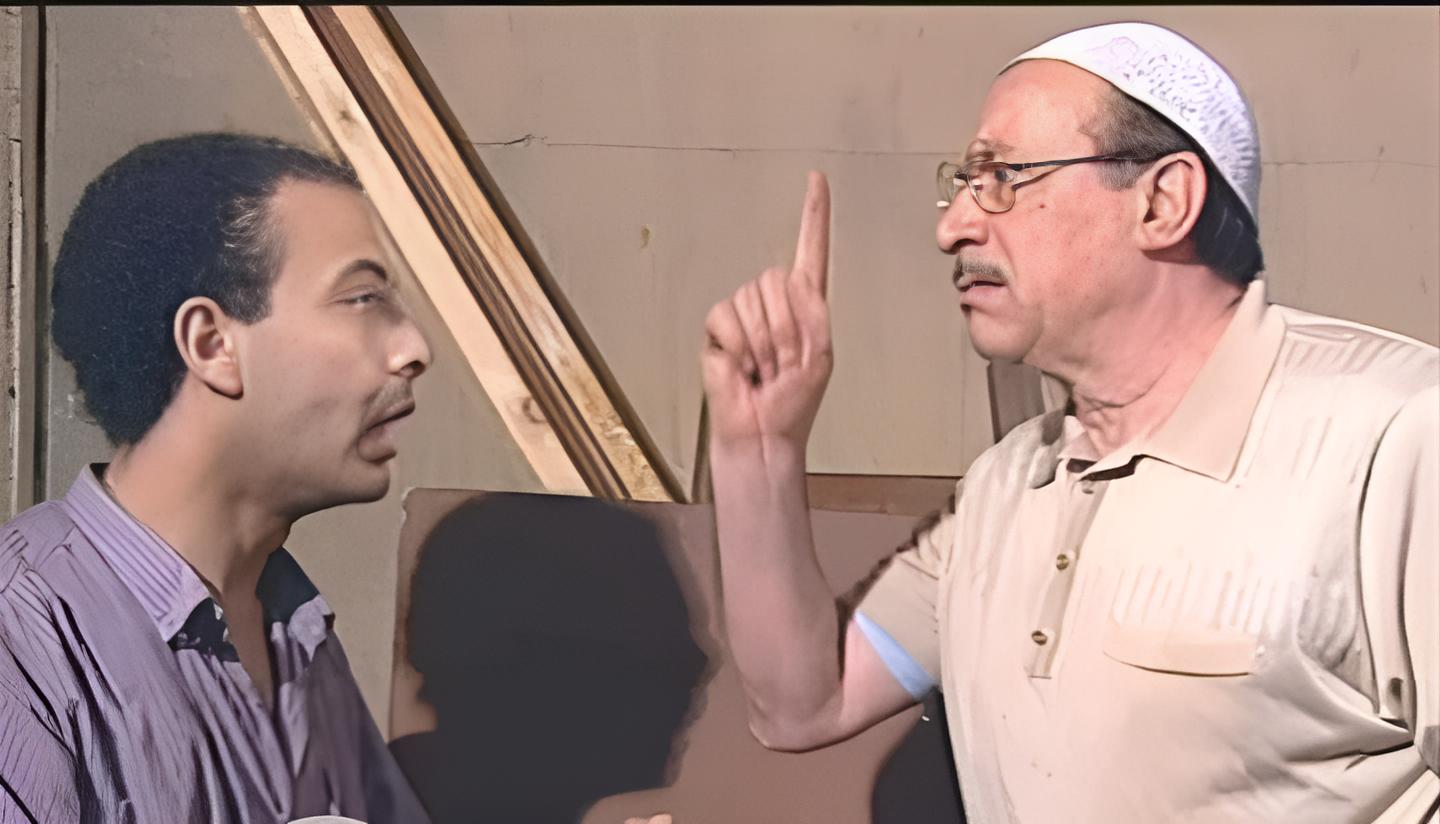

فى زخم الغرق فى تقييم شخصية أرابيسك، لم ننتبه لشخصية الأسطى عمارة. فمن وجهة نظرى كان هو الأجدر بأن يكون هذا البطل المصرى الشعبى الذى كانت تحتاجه مصر وقتها.

عاشقٌ مخلص لصنعته ولعشقه، انتظر عدولة حتى تكبر أخواتها وتقوم بواجبها تجاههن دون أن يبيح لنفسه جلسات الترنح والمزاج. ولولاه ربما أصبح أرابيسك متسولًا لأنه- أى عمارة- هو الذى كان حائط الصد للحفاظ على الورشة والمهنة.

كان هو الأحق بأن يكون بطل العمل، فلماذا لم يحدث هذا؟

لم يحدث هذا لأن السينما الموازية خلقت فى العقل المصرى الجمعى وقتها وهمًا كبيرًا مفاده أن البطل لا بد أن يكون «دماغه متكلفة» وليس عيبًا أن يكون شِمال.

خدّمت السينما على تكريس فكرة أن يكون البطل شخصية مزاجية منحرفة أحيانًا، كالهلفوت أو المنسى أو حنفى الأبهة أو المتسول أو المشبوه أو مرزوق وشريكه بركات أو منتصر المزور القاتل أو العاطل حسن بهلول، أو المحامى الفاسد حسن سبانخ، أو المحامى الأكثر تدنيًا مصطفى خلف الذى استباح فى قاعة محكمة شرف فتاة مصرية اغتصبها ذئبٌ لكى يخفف عنه العقوبة، وصفق له الجميع وهو يلقى بقطعة الحشيش من نافذة القطار للهروب من قبضة ضابط المخدرات.

لقد أقنعت السينما والدراما فى هذين العقدين المصريين بأن الشخصية العادية المنضبطة «الشقيانة» لا يمكن أن تكون مبدعة فى مجالها، ولا تصلح لدور البطولة، وأن شخصية الضابط مثلًا لا بد وأن تكون منحرفة، وأن رجل الأعمال لا بد وأن يكون لصًا.

طبقًا لهذا الفكر الذى روّجته السينما والدراما على نطاق واسع وقتها، لم تكن شخصية عمارة تليق بصورة البطل الشعبى المنفلت ذى «الدماغ المتكيفة!» التى ينتشى لها الجمهور.

لقد خلقت السينما والدراما الخطيئة والوهم ثم صدقها المصريون، أو صنعتا آلهة من العجوة ليتعاطاها المصريون كأيقونات.

ثم بعد أن غرس الفن هذا الوهم الخطيئة فى عقول المصريين، بدأ هذا الفن فى تملق هذه العقول بالاستمرار فى تقديم نماذج مشابهة يستحسنها الجمهور ويصفق لها ويفتش عن أعذارٍ وهمية تقنعه بمشروعية انحراف تلك الشخصيات.

من وجهة نظرى- المتعلقة بغايتى فى كل كتاباتى بوجوب بناء دولة تليق بمصر- أعتقد أن عمارة هو من كانت تحتاجه مصر وقتها والآن. عمارة والدكتور برهان. كانت مصر تحتاج إلى العلماء المخلصين لبلادهم، والصنّاع المخلصين لحرفهم المحتفظين بلياقتهم الجسدية والعقلية وحيوية أرواحهم. هؤلاء هم الأبطال المغاوير من وجهة نظرى. دكتور برهان والأسطى عمارة.

يصدمنا نصر باحتفائه برفض أرابيسك المشاركة فى معرض دولى كبير لعرض فنه استنادًا إلى فكرة رفض التطبيع مع الكيان.. ويعتبر نصر موقف الأسطى حسن بطولة وجب الاعتزاز بها على غرار ما يثار اليوم عن مشاركة فرق رياضية مصرية فى منافسات دولية يكون الكيان طرفًا فيها.

جيل الستينيات من مريدى أرابيسك يرون فى هذه المشاركات تطبيعًا مقيتًا، ويرون أن البطولة الحقيقية هى الانسحاب.

فى الحلقة الأولى من مسلسل فرقة ناجى عطاالله يذهب دبلوماسى مصرى اسمه جمال عبدالناصر- الفنان ياسر ماهر- لتولى منصب ملحق بالسفارة المصرية فى تل أبيب، فينزعج من وجوده هناك وتسيطر عليه حالة نفسية ترفض هذا الوجود وتستنكره. يعلن عن رفضه للسفير المصرى هناك ويطالب بالعودة إلى مصر.

أستعير كلمات السفير المصرى- الفنان سيف عبدالرحمن- للرد على هذا الطرح.. «يا جمال مصر دولة كبيرة.. وإحنا هنا بنمثل مصر وبنخدم بلدنا»، وأزيد على ذلك أن انسحاب أرابيسك أو انسحاب أى فريق مصرى رياضى من محفل دولى هو فى الحقيقة مجرد هزيمة تطوعية وتقديم نصر بالمجان للكيان.

يذكرنى هذا بالمشاهد المكررة التى دأبنا على مشاهدتها فى مصر عبر العقود الماضية حين كانت تحدث أحداث خارج مصر يكون الكيان طرفًا فيها.. فيخرج بعض المصريين من معتنقى هذه الفكرة فى مظاهرات رافعين نفس الشعار «قفل سفارة وطرد سفير» مطالبين مصر بذلك. أنا أرى أن هذه مراهقة سياسية لا تليق بدولة فى حجم مصر. وفى هذا تقزيمٌ لمصر ومحاولة لوضعها فى موضع رد الفعل والتابع. مصر لديها رؤيتها وسياستها الخاصة المستقلة التى تحفظ لها ولشعبها مصالحها.

ولو سارت مصر على نهج أرابيسك، فسوف تنسحب من معظم الفعاليات الكبرى، وسوف تنكفئ على ذاتها، وسوف تسىء لفنونها ومفردات قوتها وتقزمها.

لقد حاربت مصر وانتصرت، واستردت أرضها بدماء أبنائها، واستردت كرامتها، واختارت طواعية ما يتفق مع شخصيتها الجانحة للسلام القوى العادل. وعلى المصريين ألا ينسحبوا من أى محفل دولى وأن يناطحوا الكيان ويلاحقوه ويحققوا انتصارات لا تقل قيمة عن النصر العسكرى لا أن يقنعوا بانتصارات كرتونية زائفة «يتسلطن» بها بعض أهل اليسار فى جلسات الدخان الأزرق، وهى فى حقيقتها عبارة عن هزيمة مقنعة تُجمل نفسها وتحاول خداع المصريين. إن أى مساحة من قوة الدبلوماسية أو قوة القوى الناعمة فى الفنون والرياضة تنسحب منها مصر تقوم بمنح الكيان الفرصة للاستيلاء عليها.

«مش هخون الوسام!» كلمة وردت على لسان أرابيسك واحتفى بها نصر دون أن يفكر فعليًا فى مضمونها.. فهل مثلًا خانت القيادة المصرية التى وقعت اتفاقات السلام بلادها؟! قطعًا لا، فالحرب مرحلة لا بد أن تهيئ لمرحلة أخرى هى الأساس فى العلاقات بين الدول وهى مرحلة السلام.

أنا مهتمٌ ببناء الشخصية المصرية أو الإنسان.. وأكثر ما أغضبنى فى شخصية أرابيسك هو تخليه عن دوره كأب، وتركه ابنه للضياع بين أبٍ شارد وأم مستهترة.. فكيف سيكون مستقبل هذا الابن وشخصيته بعد أن يشب عن الطوق؟! فلا الأب اهتم بتعليمه أو حتى احتضنه لتعليمه فنه وصنعته كما كان يفعل المصريون دائمًا، ولا هو حفظ له إرثه المتمثل فى ورشة كبرى.

والجانب المضىء فى منظومة حسن الأسرية كانت فى وجود والدته على قيد الحياة، وهى التى كانت فى كثير من الأوقات حائط الصد لانجرافه فى مسارات أسوأ.

وما ذكره نصر عن جوانبه المضيئة فى احتضان عدولة وشقيقاتها جانبه الصواب فى إغفال دور الأسطى عمارة عاشق عدولة وصمام أمانها وعدم وجود احتمال لأن يتخلى عنها، وإغفال دور أم حسن نفسها كوتد المنزل حتى فى علاقة حسن بشقيقه.

حسن أرابيسك شخصية مصرية أصيلة- بمعنى أنها غير مختلقة وحقيقية واقعية- لا يمكن وصفها بأنها النموذج للبطل، كما لا يمكن رجمها واعتبارها شيطانًا. لكن من المنصف أن نضعها فى سياقها التاريخى الواقعى.

أحد أسرار شهرة العمل الدرامى وقت عرضه كان غياب المنافسة. ولو تم تقديم شخصية مشابهة اليوم لتغير بالفعل الوعاء اللغوى أو ورقة السوليفان بما يواكب ألفاظ المصريين اليوم.. ولم يكن بطل العمل ليختلف عن أبطال واقع اليوم.

سبب تعرضنا لما أسماه نصر بكشف ستر ما أخفاه عكاشة.. أننا بصدد نظرة تقييمية للدراما المصرية. ومن تمام المنطق أن تكون دراما هذين العقدين فى مرمى التقييم الموضوع شأن باقى الدراما، فالتراث الدرامى ليس مقدسًا، لسبب بسيط أنه مسئول بشكل كبير عن صياغة الوعى المصرى العام.

فالذين ترعرعوا على هذه الأعمال أصبحوا الآن أرباب أسر وهم أو ثلاثة عشر مليونًا منهم صوتوا منذ ثلاثة عشر عامًا لميليشيا لحكم مصر.

ولو كانت دراما عكاشة أو دراما غيره من معاصريه قد نجحت فعليًا فى صياغة هذا الوعى بشكل صحيح لما حدث ذلك، بل على العكس فهى- بشكل غير مباشر وقطعًا غير مقصود- منحت قبلات حياة لفكر تلك الميليشيا. فحين تغرس هذه الدراما فى العقل المصرى الجمعى أفكارًا مثل أن اتفاقات مصر مع الكيان هى عيب وحرام وخضوع وانهزام، وحين تغرس فى هذا العقل أن الساسة فاسدون ورجال الأعمال لصوص، فهى بذلك تكون قد قدمت على طبق من ذهب عقول المصريين لملئها بما كانت تروجه هذه الجماعات من الحنين للكمال السياسى الذى سيقوم بتصويب خطايا التطبيع من وجهة نظرهم، وسيمنح فرصة لليوتوبيا الدينية للحكم.

لم يستوعب ذلك الجيل كلمة السفير المصرى «مصر دولة كبيرة»، وأن الكيان عدوٌ لمصر، لكنه عدو وقّع اتفاقات مع مصر، ومصر جاهزة- رغم هذه الاتفاقات- للدفاع عن نفسها فى أى وقت، ولا ينقص من قدرها أو شرفها أن توقع اتفاقات هدنة مع عدو.

لكن النقطة الشاردة فى عقل ذلك الجيل أو كلمة السر الضائعة أن مصر دولة مستقلة ولم تعد تابعة فى قرارها السياسى لأى تكتل جغرافى إلا فى حدود الاتفاقات الدولية أيضًا.

من المشاكل الكبرى التى صدرتها الدراما المصرية- فى تلك الفترة- للعقل المصرى الجمعى وأكدت عليها بطرق مختلفة فى كل الأعمال تقريبًا مشكلة رفض التطوير ورفض الحداثة والنظر إليها بعين الريبة والاتهام.

فكرة غريبة خلطت بين ما هو غثٌ يجب رفضه وما هو سمينٌ بشكل حقيقى يوجب التمسك ببقائه، ولم تستوعب حقيقة أن ليس كل قديم هو بالضرورة جميل يجب التشبث به.

عاد عادل- شقيق حسن أرابيسك- بعد أن تعلم فى الجامعة وكانت لديه طموحات لتطوير الورشة ومزج الفن الأصيل بأدوات العلم ونظرياته، فاصطدم برفض ورؤية شقيقه المتصلبة.

وهنا نرى شخصية عمارة مرة أخرى الأجدر بالبطولة، لأنه حاول استيعاب رؤية الشقيق المتعلم وإقناع حسن بها دون جدوى، لأن حسن فى النهاية فرض رأيه، ولم يكن لديه من منطق يدافع به عن هذا الرأى سوى حق الوراثة الورقى.

فى أعمال كثيرة فى هذين العقدين، تمت شيطنة أى أفكار لتطوير الحارات الشعبية، وقدمت الدراما أصحاب هذه الرؤى فى صورة «السُحت» سارق ذهب وتحف المعلم فراويلة- المسروقة أصلًا- عشية النكسة، أو صورة «هليبة» الانفتاح الاقتصادى.

ولم تكن الحارات الشعبية كلها وقتها تمثل إرثًا مصريًا حقيقيًا، بل كان كثيرٌ منها يئن تحت وطأة أكوام القمامة وفرض البلطجية سطوتهم عليها.

فى نهاية التسعينيات تم تكليفى- فى إطار عمل دراساتى العليا- بعمل بحث ميدانى مصور لمنطقة آثار إسلامية تقع فى منطقة شعبية عتيقة بالقرب من مدفن الإمام الشافعى، وتحديدًا «منطقة حوش الباشا» الأثرية المكتظة بمقابر أفراد أسرة محمد على.

هالنى المشهد، حتى مدفن الإمام لم يتم احترامه، وكان هو ومحيطه عبارة عن كومة مشينة من القمامة. بلطجية يسيطرون على المنطقة التى كانت صورة مجسدة للقبح الأخلاقى وقبح الشكل. ورغم تعرضى لمواقف غير سارة لكن ما جال بخاطرى حال الأسر المصرية هناك وما يمكن أن يتعرض له أبناؤها وبناتها.

فى المال والبنون تحولت- دون حق أو منطق- فكرة تطوير واستثمار الأرض الفراغ فى الخان، وتحول مشروع إقامة فندق سياحى إلى مشروع شيطانى يقاومه دكتور إمام، الذى لم يكن إلا صورة خفية لشخصية مثل د. محمد الجوادى أو د. جمال عبدالهادى المعروفين بتوجههما وسيرتهما فى مزج التاريخ بالباطل بمعتقداتهما السياسية الدينية. وفى مسلسل حسن أرابيسك تم إجهاض محاولة عادل لمزج الحداثة التى كانت مصر فى أمس الحاجة إليها بالفن الأصيل.

وإذا خضنا فى تفاصيل كل عمل درامى من أعمال هذين العقدين سنجد نفس الفكرة بصورة مختلفة. أصحاب هذه الرؤية واحدٌ من اثنين، الأول يختصر تاريخ مصر فى العصور التالية للغزو العربى، والثانى سقط أسيرًا فى فكرة وهمية اسمها الناصرية ورأى كل تغيير شكلًا أو مضمونًا يجرى فى مصر هو هزيمة لشخصية مصر كما توهموها.

لقد كانت مصر بعد نصر أكتوبر فى حاجة إلى الحداثة والتطوير والبناء والعلم وطاقة العمل البشرية الممثلة فى سواعد صناعها وحرفييها. وتذكرنى هذه الفكرة بما حدث فى مصر بعد الغزو الفرنسى وشروع الفرنسيين فى القيام بإجراءات لتحديث بعض الحارات وتنظيفها وإبعاد المدافن عن مناطق السكن وإلزام الأهالى بنشر الملايات والفُرش والملابس فى الشمس لمقاومة الأوبئة، وتوسيع بعض الحارات ومنع الدعارة وقت انتشار الأوبئة، حين حدث هذا حدثت اضطرابات كبرى لرفض السكان الكثير من تلك الإجراءات.

ومنعًا لأى مزايدة أقول إنه كان احتلالًا وغزوًا واستعمارًا، لكن المصريين لم يثوروا ضده ومكثوا أكثر من شهرين فى علاقات ودية مع المحتل ولم تبدأ الاضطرابات إلا بعد بدء الفرنسيين فى إجراءاتهم تلك. كما لم تقم ثورة القاهرة الأولى إلا بعد فرض الضرائب العقارية كما وثق ذلك الجبرتى نفسه.

وكان غريبًا جدًا لى أن يتبنى بعض المبدعين رؤية شيطنة الحداثة والتطوير بعد خروج مصر من حروبها وحاجتها الوجوبية لتلك الحداثة.

فى النهاية أقول إن المستقبل- أى مستقبل مصر- هو ما أتطلع إليه. ولقد كان الخوض فيما خضت فيه تفاعلًا مع الحركة الحالية لتقييم دراما مصر ومحاولة وضع تصور مستقبلى لهذه الدراما.

وبناء على متابعتى الدقيقة التفصيلية لما تم تقديمه فى دراما العقود السابقة، ومتابعتى للنقاش الدائر حول الدراما الحالية فإننى أطمح أن يقوم أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة الملف بقراءة كل ما تم نشره من رؤى- أتفق أو أختلف معها- لكى يقرأوا المشهد بطريقة صحيحة.

عليهم أن يحددوا أولًا كما يقال بنك أهدافهم. عليهم دراسة ما قادت تلك الدراما المصريين إليه وما غرسته فى عقولهم من أفكار ومسلمات عن هويتهم وهوية بلادهم وموقفهم- أى المصريين- من القضايا المجتمعية المدنية المعاصرة فى مصر.

على أعضاء هذه اللجنة مراجعة ما قدمته الأعمال الدينية والتاريخية من أفكار ومدى صوابها واتفاقها مع هوية مصر وتاريخها وحضارتها. ولا ينقص من أحد أن يتم الاعتراف بخطايا الماضى.

أنا كمواطن مصرى معنى بقضية بناء دولة عصرية حديثة، أطمح إلى إنتاج دراما تعيد ثقة المصريين بأنفسهم وقدراتهم على النهضة الحقيقية.

أطمح إلى دراما تعيد للأسطوات مثل عمارة اعتبارهم وتضعهم فى المكانة اللائقة بهم.

أن نرى علماءنا مثل د. برهان أبطالًا ونماذج للمصريين. أن نرى أعمالًا عن د. محمد غنيم ود. مجدى يعقوب ود. أسامة شوقى والمهندسين المبدعين و«الصنايعية الشغلتية».

أن نرى عملًا تاريخيًا عن الشهيد سقنن رع، وآخر يعتذر للملك رمسيس الثانى عما قامت به الدراما التاريخية سابقًا من تشويه له.

أن نرى أعمالًا عن فنانى مصر وبنائيها وحكمائها فى كل العصور.

أن نرى أعمالًا تاريخية شجاعة تصف الغزو بما يستحقه مهما كانت شخصيات الغزاة.

نريد أعمالًا تعلى من قيمة الحرفيين والصنّاع والفلاحين، لا أن تقدمهم فى صور مشوهة معقدة مليئة بالأحقاد والإحساس بالدونية.

تحتاج مصر سواعد أبنائها للبناء، وعقول علمائها لصياغة مستقبل يليق بهذا الوطن.. نريد أعمالًا درامية تنطق بهذا.

نريد أعمالًا درامية لا تخضع لوصايا رجال دين أو تدخلهم ولا تنقل أو تكرس أوهامًا سياسية لأفكارٍ عفا عليها الزمن.

الدكتور إمام.. مسلسل «المال والبنون»