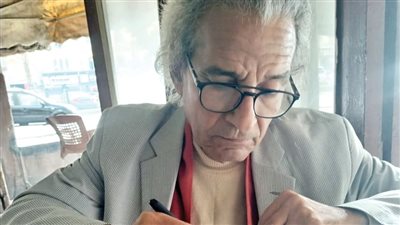

خاص قبل النشر.. مقدمة عادل حمودة لكتابه «فى صحة أحمد زكى»

- لست أزعم أننى أعرف كل ما خبأه «أحمد زكى» تحت جلده لكنى متأكد أننى على الأقل أعرف كل ما كان فوق الجلد

لكى تكتب عن البحر يجب أن تشعر بالغرق.

ولكى تكتب عن العشق يجب أن تموت حبًا.

ولكى تكتب عن «أحمد زكى» يجب أن تضمن مكانًا فى مصحة نفسية.

الكتابة عنه صعبة جدًا ومعقدة جدًا.

الكتابة عنه نزيف متواصل على الورق، حتى وهو ممثل شهير يكبش النجوم بيديه، ويشرب حليبها فى كف يده.

فحالما تصفو سماؤه تسطو عليها العواصف وتعكرها وتبددها، وحالما يلتقط حلمًا ورديًا يجده كابوسًا مفزعًا سوداويًا، وفى اللحظة التى يستجيب فيها قلبه حبًا، فإن الخوف من أن يفقده يجعله يفقده.

وإذا ما أحبتْه فتاة صغيرة خاف من أن تهجره، وإذا أحبته امرأة مناسبة، فإنها ستكون ندًا له، ومن ثم فليس أفضل من خدمة الغرف فى الفنادق.

ولد يتيمًا، وتربى يتيمًا، وشق طريقه إلى القمة وحيدًا، وعندما كوّن أسرة صغيرة لم يبق عليها، وعندما هاجمه السرطان لم يجد من أسرته الأولى سوى ابن خاله إلى جانبه، وهو صديقه أكثر من قريبه، وتولى رعايته واتخاذ القرارات نيابة عنه غرباء حتى لو كانوا أصدقاء.

حكاية إنسانية درامية صعبة ومتشابكة لا بد أن يشارك فى روايتها ما تيسر من أطباء النفس البشرية، الذين عرفوه وسمعوه وعالجوه وتعبوا معه، حتى كادوا يستقيلون أو يتقاعدون.

ربما لهذا السبب ولغيره أحسد الذين كتبوا عنه، رغم أنهم لم يلتقوه، أو التقوه مرة أو مرتين، أو حتى خمس مرات، لكنهم تحدثوا عنه ساعات وساعات، وسودوا فى سيرته صفحات وصفحات.

عجنوه وخبزوه واخترعوه والتهموه.

إنها كتابة عن بعد بمنظار.

كتابة عن «أحمد زكى» الذى تخيلوه، أو كما أرادوا أن يتخيلوه، أو كما تصوروا أنهم عرفوه.

ولا مانع من أن يختلسوا معلومة من هنا ومعلومة من هناك، دون أن ينسبوها إلى أصحابها بدعوى التقادم.

والحقيقة أنها ليست معلومة واحدة، بل عشرات المعلومات.

والحقيقة أنه ليس تقادمًا، وإنما نشل.

إلا قليلًا.

والقليل أو الوحيد هو «محمد توفيق» الذى استوعبه وهضمه واعتبره متحدثًا باسم الناس حين نشر كتابه «أحمد زكى ٨٦».

ولست أزعم أننى أعرف كل ما خبأه «أحمد زكى» تحت جلده، لكنى متأكد أننى على الأقل أعرف كل ما كان فوق الجلد.

أعرفه منذ رأيته فى بداية حياته وحيدًا بسيطًا فقيرًا، حتى أيامه الأخيرة، وربما أنفاسه الأخيرة.

وما لا أعرفه سألت عنه من عاشروه وساندوه وعملوا إلى جواره أو عملوا معه.

وهؤلاء يعرفون علاقتى به جيدًا، فلم يتحفظوا فى الحديث معى، ولم يخفوا شيئًا عنى، وحققوا معى وقائع عشتها معه ونسيتُ تفاصيلها.

ومن حسن الحظ أننى كتبت عنه كثيرًا فى حياته وقرأه وأحبه، أو لم يعترض عليه، وهذا ما أصبح مادة موثقة برضاه.

عدت إلى أحاديثه فى «روز اليوسف»، وما نشرتُه عنه فى «صوت الأمة»، وما كشفته فى برامجى التليفزيونية التى قدمتها عنه.

والمثير للدهشة أن أول خبر نشر عنه كتبته بخط يدى.

وكان أول برنامج أقدمه على شاشات الفضائيات عنه أيضًا.

كان برنامجًا على شاشة قناة «السينما» فى التليفزيون المصرى بترشيح من مديرها «عمر ظهران».

واخترته ضمن الشخصيات التى رويت من خلالها «حكاية وطن» فى البرنامج الذى يحمل الاسم نفسه، وقدمته على شبكة «النهار».

وقف فى البرنامج إلى جانب «عمر الشريف» و«أسامة الباز» و«محمد نسيم» و«نزار قبانى» والأب «متى المسكين» والدكتور «مجدى يعقوب» والرئيس «محمد نجيب» والدكتورة «ليلى تكلا» و«فؤاد سراج الدين» والأسرة المالكة فى مصر.

ولفت نظرى أن الحلقة الخاصة به حققت ملايين المشاهدات، وكان تفسيرى أنه خاطب الناس المصنوعة من أعصاب مشدودة ودم محترق وأحزان بلا نهاية، وابتعد عن الناس المصنوعة من الحرير والبان كيك والسيمون فيميه.

والمؤكد أن إقبال الناس عليه حيًا وميتًا دليل نفسى واجتماعى وفنى وثقافى خطير.

معناه أنه جزء من الوجع العام والحلم العام.

معناه أنهم اختاروه ليكون ناطقًا رسميًا باسمهم.

معناه أنه المعبر بصدق عنهم.

أو هو ابن الخال، أو ابن العمة، أو ابن الجيران الذى تمنوا أن يكونوا مثله.

ورغم أنه تعرض إلى سخرية موجعة من نجوم ركبهم الغرور، فإن التاريخ- بذكائه وصبره وهدوئه تصعب رشوته، أو شراء ذمته- قد أنصفه أكثر مما أنصفهم، وهو أمر طبيعى، فالتاريخ هو سيد النقاد، ولكن أغلب الفنانين المغرورين لا يعلمون.

وكانت وصيته أن أكتب سيرة حياته، ونشرت الوصية وهو حى.

وكان مسوغه أننا بدأنا المشوار معًا، وصعدنا السلم معًا، ورفضنا الطريق السهل معًا، فلا هو قبل بأدوار لا ترضيه فنيًا، ولا أنا قبلت السفر للعمل فى صحافة الخليج رغم حاجتنا المادية.

رفض أن يكون الفن «أكل عيش»، وأنا رفضت أن تكون الصحافة استرزاقًا، ورحنا نقتسم ما فى جيوبنا من نقود قليلة كنا ننفق أغلبها على شراء السجائر.

لكننا اقتسمنا أيضًا أحلامنا العريضة.

وبعد أن عرفنا الطريق نحو ما نريد كان يعتبر الكتاب الذى أنشره هو مؤلفه، وكنت أعتبر الفيلم الذى يمثله أنا بطله كأننا شخص واحد.

الفرق الوحيد أننى كنت كلما ضاقت الدنيا فى وجهى لجأت إلى «صلاح حافظ»، أما هو فكان يلجأ إلى «صلاح جاهين».

وكل منهما جمع بالنسبة إلينا ما بين المعلم والصديق.

وكثيرًا ما فرقت بيننا السنون، لكن حالما نلتقى تتلاشى مسافات البعاد كأنها لم تكن.

كان يكفى أن يطمئن كل منا على الآخر فى اتصال أو لقاء أو عشاء.

لكن حالما وقعت الواقعة وسقط فى بئر سرطان بلا قرار كنت إلى جواره يومًا بيوم، ويشهد على ذلك وزير الصحة وقتها الدكتور «عوض تاج الدين»، ومدير مستشفى «دار الفؤاد» الدكتور «حاتم الجبلى»، والفريق الطبى المعالج، وعلى رأسه الدكتور «ياسر عبدالقادر»، والفنانة «رغدة» ونجوم آخرون.

كان إلى جواره أيضًا طبيبه الخاص الدكتور «حسن البنا قاسم»، ومدير أعماله «محمد وطنى»، والمسئول عن ملابسه فى الأفلام «محمد عبدالسلام».

وهم يستحقون منا الشكر على ما قدموه من معلومات، وما وثقوه من حكايات أسهمت فى كتابة سيرته على صفحات هذا الكتاب.

لكنهم ليسوا وحدهم من يستحق الشكر.

هناك أيضًا المنتج السينمائى «حسين القلا»، والطبيب النفسى الشهير الدكتور «أحمد عكاشة»، وطبيب الأمراض الصدرية الدكتور «عوض تاج الدين».

هناك كذلك من استعنت بهم وتحدثوا عنه فى البرامج التى قدمتها عنه.

النجمتان: «شهيرة» و«عفاف شعيب».

الكتاب: «فؤاد معوض» و«عماد الدين أديب» و«على سالم».

والمخرجان: «على بدرخان» و«إيناس الدغيدى».

ولستُ أنسى أن الكاتب الصحفى «محمد الباز» فتح أرشيفه وأخرج منه ما كتبت ونشرت عن «أحمد زكى» فى «صوت الأمة».

لكنْ لِمَ تأخرت فى الكتابة عنه؟

لِمَ تأخرت فى تنفيذ وصيته؟

ليست لدى إجابة محددة.

ربما تتابعت الأحداث السياسية التى عاشتها مصر بعد وفاته، وكانت مثل عصا موسى التى التهمت غيرها من الاهتمامات الصحفية والشخصية.

ربما لأنى خشيت أن تغلبنى عواطفى فلا أرى منه سوى ما يُبهر، ومن ثم لا تظهر من الحقيقة سوى نصفها أو حتى ثلاثة أرباعها، لكنْ يظل الجزء الناقص ضاغطًا وملحًا لنرى الصورة كاملة، حتى يعرف الناس سيرته كما يجب.

وهو ما جعلنى أكتب عنه بأسلوب الحكى غير المرتب وغير الملتزم بترتيب ما، فما يأتى على البال يكتب فى الحال، لكن مع إشارة واضحة إلى مصدره.

استخدمت أسلوب الاسترسال الحر إذ تترك سجية الكاتب توصف بالحبر الذى يغمس فيه قلمه.

وربما جاء التأجيل بمزيد من التأجيل حتى تبخر الاهتمام.

لكن حدث أن وجدته يأتى إلى منامى ممسكًا بورقة بيضاء يلقيها ويطير.

لست أبالغ أو أتوهم.

بدا الحلم كأنه تذكير بما وعدت به.

وقررت أن أفى بالوعد وأنفذ الوصية.

والدليل على ذلك بين يديك.