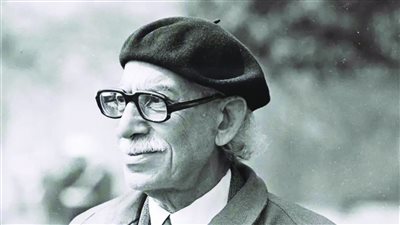

60 عامًا من الإبداع.. علاء الديب ومرحلة شائكة

- إبحار علاء الديب فى الثقافة والإبداع الأوروبيين أكسبه إدراكًا واسعًا بمجريات الأمور فى عالم الشعر

كانت بدايات كاتبنا علاء الديب بعد تخرجه فى كلية الحقوق عام 1960، بداية شاب صغير السن، ولكنه استطاع أن يبنى ثقافته منذ وقت مبكر من عمره، ذلك العمر الذى قرأ فيه بعض الكلاسيكيات من الثقافة العربية، مثل طه حسين وعباس العقاد وعبدالقادر المازنى، وغيرهم، ولكن وجود شقيقه الأكبر بدر الديب، وعمل على توجيهه إلى الثقافة الغربية، لأن الشقيق الأكبر كما نوهنا من قبل، كان مثقفًا كبيرًا، وله إسهامات طليعية فى الشعر والقصة الفلسفية، وكانت معه مجموعة من المثقفين الكبار الذين صاغوا جوهر الثقافة منذ منتصف عقد الأربعينيات وما بعده، مثل محمود أمين العالم، ودكتور لويس عوض، ويوسف الشارونى، ود. مصطفى سويف، ودكتور محمد مصطفى بدوى الذى غادر مصر مبكرًا، حيث استقر فى بريطانيا، وكذلك كان إدوار الخراط وغيرهم، وكان بدر الديب يعتبر أحد بناة الثقافة الطليعية فى ذلك الوقت، وكتب قصيدة النثر فى ظل طغيان قصيدتى العمود والتفعيلة.

وفى ذلك المناخ استيقظت إدراكات الأخ الأصغر، وتأثر بشقيقه الأكبر والمعلم، وعندما دخل الجامعة عام ١٩٥٧، كان مؤهلًا لكى يقرأ ويتعرف ويستوعب أعلام الأدب الغربى، كذلك كان قد تعرّف على مختلف ألوان الطيف الثقافى والسياسى والفكرى، فنبذ المتطرفين وجماعة الإخوان بعد واقعة العنف التى شاهدها بنفسه، والتى اعتدى فيها عضو من الجماعة على شقيقته بشكل بشع، وكانت هذه الواقعة كافية لإبعاد علاء عن أعضاء تلك الجماعة وأفكارهم وتوجهاتهم وأغراضهم إلى الأبد، كما أنه تعرّف على مجموعة من السفسطائيين فى الجامعة، وهم الذين يريدون الحوار فى أى شىء وفقط، دون الوصول إلى أى نتائج، وكان علاء لا يتعامل معهم بجدية، ولكنه كان يحاول اكتشاف كل زملاء الجامعة وثقافاتهم، حتى اكتشف مثقفى اليسار، الذين ينتمون إلى تنظيمات سياسية، وكذلك الذين لا ينتمون إلى تنظيمات سياسية، وفى هؤلاء اكتشف علاء نفسه، ولم يتوقف الأمر عند أى حدود للمناقشات الواسعة والعميقة، وتداول معظم القضايا السياسية التى كانت تطرح نفسها بقوة، حول الوضع الديمقراطى، والاقتصادى، والوطنى، وتوطدت بينه وبين كثير منهم علاقات إنسانية، ولكنه كان يرى كما أوضح ذلك فى كتابه السيرة «وقفة عند المنحدر»، أن الثورة رفعت كل شعاراتهم، دون أن تترك لهم شيئًا يفعلونه، ثم زجت بهم فى فجرعام ١٩٥٩، ولم يقتصر الأمر عند الشيوعيين فحسب، ولكنه امتد إلى آخرين، بعدما استنفدت السلطة كل أغراضها فى اليسار، بعدما كان رأس اليسار نفسه ممثلًا فى شهدى عطية الشافعى، الذى كتب كتابه المهم والشهير «الحركة الوطنية المصرية من ١٩٨٢ حتى ١٩٥٧»، وصاغ فى ثلثه الأخير برنامجًا شديد الصرامة بين اليسار والسلطة، ولكن ذلك لم يشفع له، فاعتقلوه، بل لم يكتفوا باعتقاله، ولكنهم عذبوه حتى القتل، واستشهد تحت الهراوات فى ١٥ يونيو ١٩٦٠.

كل ذلك كان محيرًا بالنسبة لعلاء الديب، وبالتالى ابتعد عن مهنة المحاماة، وقرر أن يخوض عالم الصحافة، وهو يملك رؤية ثقافية وفكرية دسمة، وهو لم يكن على يسار الدولة، بقدر ما كانت له رؤيته الفكرية والثقافية الخاصة، وبالتأكيد مثل كثير من كتّاب ومثقفين من أبناء جيله، توسم خيرًا فى التوجهات التى كانت تطرحها الدولة فى مرحلتها الجديدة، تلك المرحلة التى كانت تبحث فيها عن معنى ودور وضرورة وأهمية المثقف فى تلك المرحلة، وهنا حدث أمر يتعلق بالثقافة والمثقفين، وتم طرح دور وفلسفة وماهية المثقف لأول مرة منذ سنوات بعيدة، وذلك بعد غياب كثيرين من أعمدة الثقافة خلف القضبان وكانت مقالات محمد حسنين هيكل حول «أزمة المثقفين»، قد أثارت حوارًا حرًّا واسعًا بين المثقفين، وأعتقد أن ذلك الحوار كان جادًا، ومقالات هيكل- التى صدرت فى كتاب بعد ذلك ١٩٦١- كانت جادة ومثمرة، خاصة أن الأستاذ هيكل كان حضوره واسعًا وعميقًا، وبالطبع وجهة نظره كانت تعبر عن وجهة النظر الرسمية للدولة، وفى تلك المقالات عرض هيكل لأزمة المثقف، وهل هناك أزمة بالفعل، وكيف نشأت وتطورت، وكيف يستطيع مثقف ما بعد يوليو أن يشارك فى بناء الدولة والوطن والمجتمع والمواطن المصرى، وحدد تعريفًا شاملًا وجامعًا لمعنى المثقف «إن الذى أقصده بكلمة المثقفين، هم هؤلاء الذين واتتهم الفرصة ليتعلموا، وليتولوا القيادة الفكرية فى شتى المجالات، وليس معنى ذلك أننى أقصد كل واحد فيهم، وإنما ما أقصده هو الشكل العام أو بمعنى أدق الكثرة الظاهرة..»، وفى الحقيقة أثارت تلك المقالات عاصفة من المناقشات بقدر كبير من الإفصاح عن مسكوت عنه بقدر ما كان يسمح المناخ.

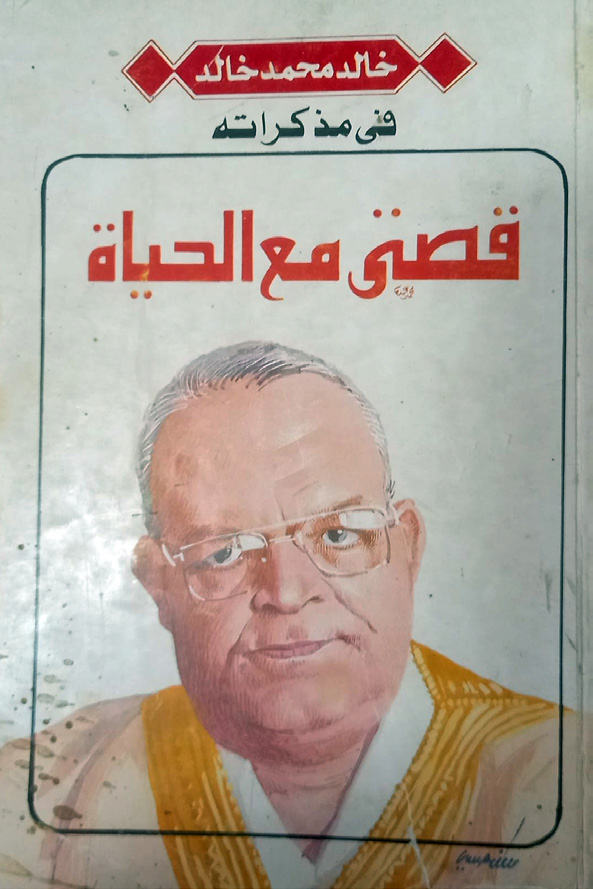

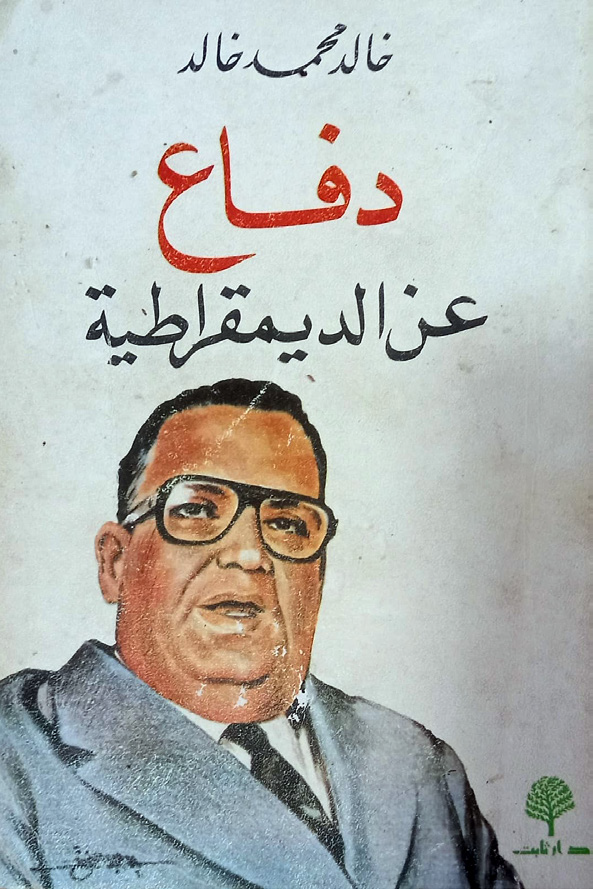

وإذا كان كتاب هيكل قد كان فى يونيو ١٩٦١، وبالقرب من الاحتفال التاسع بثورة ٢٣ يوليو، أما الحدث الثانى، فجاء بعد الانفصال المدوى بين مصر وسوريا، ودبت حركة واسعة فى قلب الدولة، وبدأت تحضيرات لمناقشات أكثر بوحًا- إذا صح التعبير-، وشارك فى تلك المناقشات أو الحوارات الرئيس جمال عبدالناصر بنفسه، فكان الحدث الثانى على مستوى المثقفين، وهو لقاء الرئيس مع المفكر خالد محمد خالد، وكان ذلك اللقاء، من اللقاءات التاريخية الفريدة التى حدثت فى تاريخ ثورة يوليو، وكانت هناك بين المثقف والحاكم علاقة قديمة، علاقة تتسم بالاحترام من الطرفين، فلا المثقف يعرف الانحناء والتملك، وكان الحاكم يعرف ذلك تمامًا، فصارت العلاقة شبه نموذجية بين الاثنين، رغم قدمها، يقول خالد فى مذكراته: «ذات يوم عام ١٩٥٦ اتصل بى تليفونيًا الأخ الكبير فضيلة الشيخ أحمد حسن الباقورى قائلًا: إن الرئيس جمال عبدالناصر يريد أن يراك، وقد قال لى: إننى أريد أن ألتقى خالد كصديق، ولهذا فضلت أن أستقبله فى منزلى»، ويعقب خالد قائلًا: «وفرحت بهذه الدعوة رغم نفورى الشديد من لقاء السلاطين»، لم تكن هذه الحكاية هى بداية العلاقة بين خالد محمد خالد «المثقف»، وجمال عبدالناصر «الحاكم»، ولكن العلاقة بدأت من قبل ذلك، ولكن ليست بذلك اللقاء الشخصى، ولكن جمال عبدالناصر كان قارئًا لما يكتبه خالد، وبالتالى كل كتاب كان يصدر له، منذ كتابه «من هنا نبدأ»، الذى صدر عام ١٩٥٠، وأحدث جدلًا واسعًا، وجمال عبدالناصر قبل أن يكون حاكمًا، كان يقرأ له، وكذلك كان يشترى عددًا من النسخ تربو على العشرين نسخة، ويوزعها على رفاقه، ومن هنا تفاقم إعجاب الحاكم بالمثقف، فطلب اللقاء معه، وظلت العلاقة طيبة، لا تشوبها شائبة، حتى أن طلبه فى المناقشات التى أجرتها اللجنة التحضيرية فى نوفمبر ١٩٦١، ورغم أن خالد محمد خالد حاول أن يعتذر عن الحضور، خوفًا من أن تغضب القيادة، ولكن عبدالناصر أصر على حضوره، وفى ذلك الأمر- من وجهة نظرى- كان يريد أن يقول إننا- كسلطة-: ها نحن نستمعى إلى الرأى الآخر مهما كان حادًا وجارحًا، وهذا ما حدث بالفعل، فى المناقشات، ونص المناقشة نشر فى أدبيات كثيرة، مثل مذكراته، وكتاب «دفاع عن الديمقراطية»، وإن كان الكتاب قرر مخطئًا أن المناقشة دارت فى ١٩٦٢، ولكن تاريخها كان فى نوفمبر ١٩٦١، بعد الانفصال السورى عن مصر فى ٢٨ سبتمبر، ومصر الدولة كانت جريحة، وتبحث عن أشكال جديدة لتجاوز تلك الأزمة، وكان خالد يدرك أن حديثه عن الديمقراطية لم يكن يرضى أطرافًا أخرى فى السلطة، وهو يوضح قائلًا: «.. لن أجحده رغم اعتراضى على الأسلوب الذى حكم به البلاد، وللنتائج والكوارث التى أفضى إليها هذا الأسلوب، ذلك أن عبدالناصر سخره الله لحمايتى، منذ ظهر كتابى «الديمقراطية أبدًا» فى الشهور الأولى للثورة وحتى اليوم الذى لقى فيه ربه، ولولا هذه الحماية، لا سيما بعد الحوار الجرىء الذى أجريته معه فى اللجنة التحضيرية عام ١٩٦١..»، وبالطبع ما وجده خالد محمد خالد من حماية ورعاية، لم تحظ به حشود من المثقفين والكتاب فى ذلك الوقت، وسأظل أقول إن وجود خالد محمد خالد فى المناقشات، كان مفيدًا على الطرفين، طرف المثقفين، وطرف الدولة، ولكن هذا كان حدثًا كبيرًا، وأصاب قدرًا كبيرًا من تحريك بعض المياه الراكدة، وكانت هناك مناقشات ملتبسة، بعضها يهاجم خالد محمد خالد، ويراه البعض بأنه تطاول «ويعنى هو فاكر نفسه مين؟»، وبعض مناقشات أخرى كانت عاقلة، مثل ما كتبه فتحى غانم فى صباح الخير تحت عنوان «دفاع عن أحلام خالد ومعارضه فى تطبيق الأحلام»، وذلك فى ٧ نوفمبر ١٩٦١، وحاول غانم أن يكون موضوعيًا، لا يجنح بشكل كلى للانتصار للأفكار التى طرحها خالد، ولكنه يؤيد مبدأ الديمقراطية التى تتيح لخالد ولغيره أن يعبروا عن أفكارهم بشكل واضح وشجاع.

هذان الحدثان- من بين أحداث كثيرة- على مستوى الثقافة، كانا بارزين، وواضحين، ومؤثرين فى مساحة المثقفين، وكان ذلك تعويضًا رمزيًا بالنسبة لهم، عن غياب هؤلاء المثقفين الذين يقبعون فى سجون ومعتقلات السلطة، وأعتقد أن عبدالناصر نفسه، كان يريد إجراء حوار جاد وحقيقى مع المثقفين، وخاصة بعد واقعة اغتيال شهدى عطية عام ١٩٦٠، وتعرضه لحرج دولى كبير، إذ إنه كان فى مؤتمر كبير فى يوغوسلافيا فى ذلك اليوم، وحدث احتجاج من الدولة التى كانت تستضيف المؤتمر، بعدها مباشرة، وقبل أن يغادر الأراضى اليوغوسلافية، أعطى أمرًا بإيقاف كل أشكال التعذيب، والتنكيل بالمثقفين، وكان كل ذلك لا يغيب عن أعين المثقفين، ومن أبرز هؤلاء كان علاء الديب، وعبر عن ذلك فى بعض كتاباته.

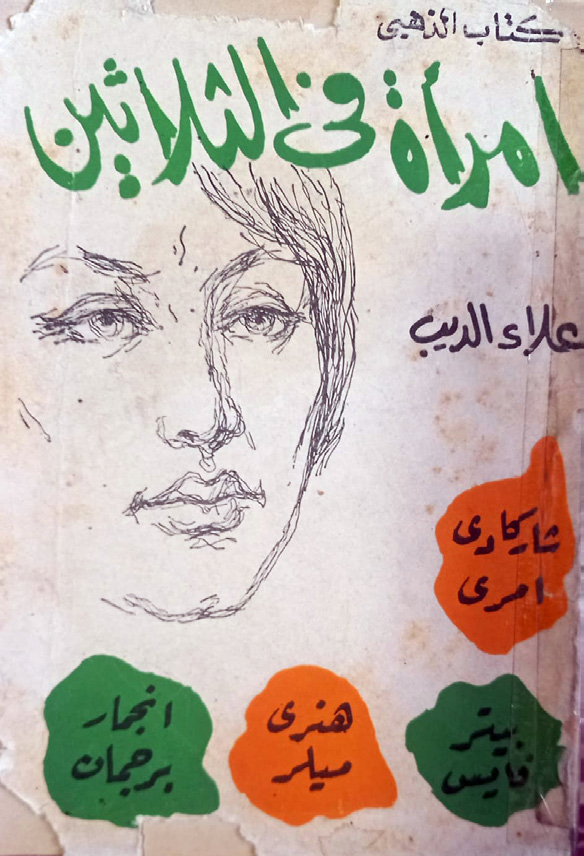

كان الحدثان الكبيران على المستوى الثقافى، مشجعين لكى يشارك علاء الديب فى صياغة ما يراه مفيدًا وناجحًا وثريًا على المستوى الثقافى، وإن كان يكتب بعضًا من وجهة نظر سياسية مفعمة بالتفاؤل، ففى ١٧ يناير ١٩٦٣، وكانت مجلة صباح الخير تحتفل بعيد ميلادها السابع، كتب علاء الديب مقالًا عنوانه «لا بد أن ينجح هذا التنظيم الشعبى»، وفى المقال عاد بنا إلى أكتوبر ١٩٦٢، عندما انعقد اجتماع لمحررى مجلة صباح الخير، «.. وقد أطلق الرئيس فى أيامها شرارة البدء فى التنظيم الاشتراكى، وكنا نحن الشبان الذين الذين نعمل فى صباح الخير ندرك ونشعر بمدى المسئولية التى تلقى على عاتقنا فى هذه الخطوة الجديدة، كنا نقول إن كل من حصل على قدر من الثقافة أو الوعى لن يكون جديرًا بحياتنا الجديدة إلا إذا ألقى بنفسه فى التجربة الجديدة»، ويستطرد قائلًا: «كانت عملية التنظيم الشعبى تبدو لنا كأخطر رسالة ومسئولية يمكن أن يقوم بها شباب مثقف ومسئول، وفى هذا الاجتماع الذى عقدناه عند رئيس التحرير كان الجو غريبًا، وكنا فى حالة من الحماس أصبح من الصعب عندها أن نوضح كل شىء، وقررنا أن ننزل إلى الميدان، ووضعنا حماسنا عنوانًا لسلسلة الموضوعات التى اشتركنا فيها جميعًا»، وتحت عنوان فرعى: «لا بد أن ينجح هذا التنظيم»، والذى كان عنوانًا للمقال كله، باح علاء الديب- صادقًا- بكثير من قناعاته وأمنياته وأفكاره، وقال فى إحدى فقرات المقال: «إنه بميلاد الاتحاد الاشتراكى، وبفتح باب العضوية فيه قد ارتسم أمامنا الطريق الذى يجب أن نكافح فيه، الطريق الذى به سوف نعبر المسافة التى يقول عنها الرئيس: المسافة التى تفصل بيوت الطين عن مبنى المفاعل الذرى..»، وبالطبع كما هو واضح من الكلمات، أن كاتبنا الشاب كان مقتنعًا بكل ما تفرضه المرحلة، وكان مدججًا بتلك الأحلام التى ملأت أرواح الشباب بالعزيمة والحماس والاندفاع للعمل، وبالفعل أنجز الكتّاب الصحفيون فى مجلتى روز اليوسف وصباح الخير، كثيرًا من التحقيقات على أرض الواقع، ذلك الواقع الذى يمتد من أسوان إلى الإسكندرية، ومن خلال ذلك الحماس تفرق الشباب إلى مختلف محافظات مصر، فذهب عبدالله الطوخى، ومعه الفنان حجازى إلى أسوان على ظهر مركب، وأبدع لنا كتابه العظيم «رباعيات النهر»، وذهب صبرى موسى إلى الواحات والبحيرات، بصحبة الفنان مصطفى رمزى، الذى واظب على رسم الحلقات كلها، ثم اختفى بعد ذلك، وكذلك ذهب علاء الديب إلى عدة محافظات لإنجاز بعض تحقيقات مهمة، ولكنها لم تكن تحت عنوان شامل كامل مثلما فعل صبرى موسى وعبدالله الطوخى، ولكنه فعل شيئًا آخر على درجة كبيرة من الأهمية، وهو إطلاق العنان فى الحديث عن الإبداع الغربى الذى قدم من خلاله سلسلة من المقالات تحت عنوان «جديد»، تلك المقالات التى لم يجمعها فى كتاب، وهى تستحق ذلك عن جدارة.

ومن بين ما كتبه ونشره علاء الديب فى البوكس «جديد» تحت عنوان «الوثيقة رقم واحد»، وكأن علاء الديب يضرب عدة أهداف بمقال واحد، حكاية ذلك المقال، عن فنان ورسام وجودى اسمه بيتر فاميس، وكتب قصة اسمها الوثيقة رقم واحد، وهى تعبير صارخ- كما يقول الديب- حاد عن ضياع الإنسان فى المدينة الكبيرة، لقد دخل إلى المدينة وهو جائع، مجهول وخائب فى حبه، لا أحد يحاول فهمه، ولا هو يستطيع أن يعبر عن نفسه، كل شىء حوله سريع وحاد، والأشياء تظل تحدث وسوف تظل تحدث سواء أراد، أم لم يرد، وفى مقدمة المقال يترجم الديب بعضًا معبرًا من القصة، وفيه: «بدأت أغنى بصوت جوفه جوع، وأرقص بحركات أرعشها الجوع، أنا متنبه تمامًا ومدرك للشعور الذى أحدثه فى الناس من حولى، ولكننى ما زلت أغنى وأرقص، لأنه ليس هناك شىء آخر أفعله، أرقص وأنا متوتر ومستعد للهرب، يتجمع المتفرجون حولى، وتمسك فتاة صغيرة بطرف ثوبى لترقص معى، لو كان لى مسرح أرقص عليه لاستطاع الناس احتمالى، ولكن لأننى أرقص على الأرض، على نفس المستوى معهم، فهم يشعرون بالانزعاج، بل وبأنهم مهددون».

هذا النص يكاد المنشور فى أغسطس ١٩٦١ بمجلة صباح الخير، يكاد يكون إسقاطًا على الواقع السياسى آنذاك، ذلك الفنان الذى يرقص تحت ضربات الجوع، وتحت أشكال التهديد، فى واقع لا يستطيع أن يعبر عن نفسه فيه بحرية، ورغم ذلك، فهو يصر على الرقص والغناء بعناد فنان وجودى، ومن ناحية أخرى يشير علاء الديب إلى رسام لم يكن معروفًا، وذاع صيته فيما بعد.

ولا أريد أن أفوّت تلك الفرصة دون أن أنوّه إلى أن إبحار علاء الديب فى الثقافة والإبداع الأوروبيين، قد أكسبه إدراكًا واسعًا بمجريات الأمور الأدبية والنقدية فى عالم الشعر والقصة والرواية والمسرح فى فرنسا وأمريكا وإنجلترا والسويد وألمانيا، وفى مختلف تلك البلدان الأوروبية، التى كانت تعج بالتيارات الأدبية والفكرية والنقدية المثيرة، والتى أفادت علاء الديب نفسه على المستوى النقدى، ودعمته لكى يكون صوتًا نقديًا مختلفًا عن الناقد المدرسى أو الأيديولوجى أو الأكاديمى الذى كان سائدًا فى ذلك الوقت، وبالتالى كان صوته أقرب إلى صوت الضرورة التى لا بد منها، ومن ناحية أخرى تركت تلك القراءات والمراجعات التى كتبها على صفحات صباح الخير وروز اليوسف أثرًا عميقًا فى كتاباته، وخاصة مجموعته القصصية الأولى «القاهرة»، وذلك حديثنا فى الحلقة المقبلة إن شاء الله.