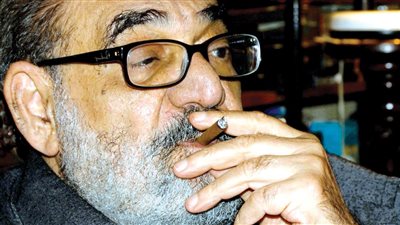

محمد إبراهيم أبوسنة.. رحلة عطاء ونبل بين مخالب شرسة

- شاعر كبير حقًا وإنسان نبيل عن صدق ومثقف قدير ونهم للمعرفة بشكل نادر

- وجهه دائمًا كان مبتسمًا وظل هكذا حتى تزاملنا معًا لسنوات عديدة فى لجنة الشعر كان يحافظ على تلك الابتسامة الطيبة وأناقته المعتادة

- أصدر أبوسنة مسرحيتين شعريتين هما «حصار القلعة» و«حمزة العرب» وربما توقف عن كتابة المسرح الشعرى نتيجة للإحباط الذى اعتراه

- الشاعر الكبير محمد إبراهيم أبوسنة قيمة إبداعية كبيرة نحتاج بالفعل إلى درسها واستيعاب كل ما قدمته

مدخل شخصى

كان أول لقاء بيننا فى جمعية دار الأدباء فى شارع قصر العينى، حيث كانت الجمعية تقيم أمسيات شعرية يوم الأربعاء بشكل أسبوعى، وكان الشاعر أمل دنقل دائم الحضور هناك، وكنت مندهشًا لحضور شاعر كبير مثل أمل، وعندما سألته: حضرتك حريص على حضور ندوات الجمعية أستاذ أمل؟، رد بإيجاز: عشان أعرف الأجيال الجديدة بتقول إيه؟، وفى إحدى الأمسيات جاء الأستاذ محمد إبراهيم أبوسنة، كان مبتسمًا، واعتقدت أن شيئًا ما، أو شخصًا بعينه يبتسم له، لكننى تعودت فيما بعد على أن وجهه دائمًا كان مبتسمًا، وظل هكذا حتى تزاملنا معًا لسنوات عديدة فى لجنة الشعر، كان يحافظ على تلك الابتسامة الطيبة، وأناقته المعتادة، نادرًا ما كنت أراه مرتديًا ملابس عادية، لكنه كان دائمًا يرتدى بدلة كاملة برابطة عنق، ويبدو أن تلك السمات لازمته بحكم وظيفته الرسمية.

فى جمعية الأدباء، أحاط به شعراء كثيرون، وغالبًا كانوا يعرفونه، ومن طبيعتى ألا أقحم نفسى على شخص لا يعرفنى، ولا أعرفه، خاصة لو كان مرموقًا، ولكنه قال لأحد الأصدقاء: (مش تعرفنى على الأستاذ)، وعندما عرفنى، أخبرنى بأنه قرأ لى قصيدة مش بطالة فى العدد التالت إضاءة ٧٧، رغم أن له مجموعة تحفظات على كل شعراء الموجة الجديدة، ولكنه أبدى إعجابًا بتجربة الصديق الراحل الشاعر وليد منير، وقال إنه كان ينتظر أشعاره التى ينشرها الشاعر صلاح عبدالصبور له فى مجلة الكاتب، قبل أن يترك المجلة ويذهب مستشارًا ثقافيًا للدولة المصرية فى الهند، وأضاف: ياريت تجيب لى بعض قصائدك لكى نقرأها ونذيعها لك فى البرنامج التانى-البرنامج الثقافى حاليًا-، وطلب منى أن أذهب إليه لكى يستخرج لى مستندًا معتمدًا لكى أستطيع صرف المستحقات التى تترتب على إذاعة نصوصى الشعرية، وعرفت فيما بعد بأنه فعل ذلك مع كل الشعراء الزملاء دون أن يطلب منه أحد ذلك على الإطلاق، وللأسف بعضهم لم يحترم تلك الفضية فى الشاعر الذى كان يشعر بالألم من بعض من هاجموه، فضلًا عن أنه لم يقتصر دوره فى تقديم أشعارنا مدفوعة المكافأة، ولكنه كتب سلسلة من المقالات عن شعراء الموجة الجديدة، كما كان يطلق علينا قبل مصطلح شعراء السبعينيات الذى صكه الشاعر الراحل رفعت سلام، وجمع تلك الدراسات وأصدرها عن دار المعارف فى كتاب مستقل، وهكذا صرت أذهب له فى الإذاعة لكى أصرف المكافأة، وكانت الإذاعة تعطى أربعة جنيهات عن الدقيقة، وأجلس معه فى مكتبه لكى نشرب الشاى، ونتحاور حول قضايا الشعر والثقافة، ثم أترك له بعض قصائد أخرى، حتى تزاملنا فى لجنة الشعر لعدة سنوات، وكان أخفتنا صوتًا، وأقلنا غضبًا حول أى مسألة خلافية، وأنزهنا فى أى طلب يطرح على طاولة اللجنة، ولذلك أحاديث أخرى ليس مجالها الآن فى ذلك الرحيل المؤلم والموجع لشاعر كبير حقًا، ولإنسان نبيل عن صدق، ولمثقف قدير ونهم للمعرفة بشكل نادر.

بانوراما سريعة حول شاعر التأمل والحيرة

هناك بالتأكيد كانت الأجواء السياسية ملبدة بالغيوم والأحداث المعقدة، وكذلك كانت الثقافة تعمل بشكل أو بآخر فى بلاط السلطة أحيانًا، وهناك من كان يحاول الإيغال فى القيام بتزويق وتلميع ذلك البلاط، وهناك أيضًا من تمرّس بشكل أو بآخر على تملق تلك السلطة المانحة للمناصب والعطايا المختلفة، والمانعة لها تمامًا عند أول تمرد يلوح فى الأفق، وكان هذا هو المتن الذى يحرك تروسًا عديدة من الآلة الثقافية الضخمة، والتى كانت وزارة الثقافة تقودها فى عهد ثروت عكاشة أو سليمان حزين ومن كانوا تحتهما فى المناصب أو فى السلم الوظيفى المعقد والمتعدد الطبقات.

وكان من الطبيعى أن نقرأ للناقد الكبير الدكتور لويس عوض، عندما أصدر الطبعة الأولى من كتابه «دراسات فى النظم والمذاهب» عام ١٩٦٢ إهداءه إلى إحدى قيادات السلطة، إذ يقول الإهداء: «إلى الدكتور عبدالقادر حاتم.. لاهتمامه العظيم بالمذاهب والنظم»، ومن المألوف أن يطالعنا شكر الكاتب يوسف الشارونى للدكتور ثروت عكاشة، عند صدور الطبعة الأولى لكتابه الشعرى أو الغنائى «المساء الأخير» عام ١٩٦٣، وعند نشر الطبعات التالية لهذه الكتب وغيرها تم حذف مثل هذه الأمور، إذ كانت هذه ضرائب شبه جبرية يدفعها المثقفون والمبدعون والكتّاب لرجال السلطة بطرق عديدة، ولم يكن ذلك المسلك نوعًا من التزلف أو التملق، ولكنه كان نوعًا خاصًا من العرفان، ولا يستطيع الباحث أن يتعرف بدقة على النوايا والمقاصد الحقيقية لماهية تلك الضرائب، هل كان يبذلها المثقفون عن طيب خاطر، واقتناع تام، أو حتى هذا الاقتناع النسبى؟ أم أنها تأتى فى سياق ممالأة ومجاملة رجال السلطة بتلك المنح الصغيرة والتوابل الزائدة عن الحاجة، لذلك تختلط عناصر الرضا السامى عن رجال السلطة بعناصر الرفض التى كانت تتحرك عند مبدعين آخرين.

وبداية لا بدّ أن نقر أن نهضة ثقافية لا جدال ولا لجاجة فى ذلك كانت فاعلة وقائمة آنذاك، فكانت هناك مجلات المسرح والسينما والكاتب والقصة والشعر وتراث الإنسانية، وسلسلة تهتم بأعلام العرب، وغير ذلك من إصدارات عديدة، وكانت مسرحيات سعد الدين وهبة ونعمان عاشور ومحمود دياب ونجيب سرور وميخائيل رومان تزدهر بقوة لا نظير لها، ولكن هذه النهضة كلها كانت تحت المراقبة الحديدية، وتحت المجهر الحاد الذى كان يزرعه جهاز السلطة فى كل خرم إبرة ثقافى، ليتسقّط أخبار هؤلاء الذين كانوا على عهودهم القديمة للتمرد.

فى ذلك الوقت كان اليسار يعقد مرة أخرى مصالحة جديدة، بعد الإفراج الجماعى والتتابعى عن مثقفيه وكتابه ومبدعيه عام ١٩٦٤، فخرج محمود أمين العالم وعبدالعظيم أنيس ولطفى الخولى وكمال عبدالحليم ولويس عوض وألفريد فرج وشريف حتاتة وصنع الله ابراهيم وكمال القلش ورءوف مسعد وعبدالحكيم قاسم وفؤاد حداد وابراهيم فتحى وفخرى لبيب ونبيل زكى وفتحى عبدالفتاح وإلهام سيف النصر ومحمد خليل قاسم ورفعت السعيد ومئات غيرهم من أبناء اليسار، ليحظى بعض من هؤلاء بمقاعد وثيرة فى وظائف كانت كبيرة، وكان التعاون على أشده فى ظل أجواء وطنية بعضها حقيقى، والبعض الآخر كان مفتعلًا لتسيير السفينة، ويذهب آخرون إلى الشارع الواسع، حيث لا عمل ولا مؤسسة، ولا أى غطاء يحتوى هؤلاء الشاردين مثل القيادات اليسارية الأخرى.

ولا مجال هنا لإعداد مهاد تاريخى حول الظروف والملابسات التى كانت تحيط باللحظة الثقافية آنذاك، والتى ظهر فيها ديوان الشاعر الشاب والموهوب محمد إبراهيم أبوسنة، عام ١٩٦٥، الديوان ذو العنوان البسيط والجميل واللافت، وهو ديوان «قلبى وغازلة الثوب الأزرق»، وقد صدّره الشاعر بإهداء مغاير يقول فيه:

«إلى الذين يصرّون على إنقاذ الحب ومجد الإنسان...

إن كان غيرى قد يعزف فى ناى ذهب

فاغتفر يا شعب أن أعزف فى ناى حطب

ليس فى الآلة حسّ.. إن فى الروح الطرب

أنا ماجئت أغنّى.. إنما جئت محب».

إذن فهو شاعر جاء ليدشّن أيديولوجية الحب والأمل، إذا صح التعبير، بشكل ما، وإن كان غيره من رموز تلك اللحظة راحوا يعزفون على نايات الذهب، والذين يقدرون على إصدار ألحان مريحة، فهو يعتذر لشعبه، لأنه شاعر مختلف، وربما يكون نقيضًا لكل هؤلاء، فهو لا يملك سوى هذا الناى الخشن واليابس والذى يشبه الحطب، وبالتالى لن تصدر منه سوى هذه الألحان الموجعة والمتألمة، ولكنها متفائلة، ومتكاملة فى رؤيتها الفتية والعفية والمفعمة بروح الشباب الفائر.

الديوان وقصائده كانا بمثابة جدارية للألم والأمل فى وقت واحد، هذه الجدارية قامت على قراءة الواقع قراءة ممزوجة بالنقد، فاللغة جاءت لوّامة وعاتبة وجارحة وناقدة فى سياقات صورية ولغوية وأسلوبية مختلفة، استطاعت أن تفلت من سطوة اللغات الشعرية المؤثرة فى ذلك الوقت، أقصد لغة صلاح عبدالصبور، أى لغة السهل الممتنع، ولغة أحمد عبدالمعطى حجازى الفخيمة والمطرزة برصانة تمزج بين الصوت القديم للشاعر، والصوت المعاصر فى تلك المرحلة، هذا الإفلات لم يستطع عليه إلا الشعراء الذين قدموا تجارب مختلفة وناضجة، واكتمل نضجهم فيما بعد بشكل كبير، وكان من أبرز هؤلاء الشاعر محمد إبراهيم أبوسنة.

لذلك كان لا بد أن نقرأه ونتلمس نقده ولومه وعتابه الذى يصل إلى حد التمرد والهجوم، ففى قصيدته «الدمعة والسيف» يقول:

(أن نتقاتل فى منتصف الليل

أن لا يجد الموتى فى هذا الدغل

من يبكيهم أو يتلو لهم الصلوات

أن تصبح كل طقوس الحقد شعار العالم

أن تتحجر كل البسمات

فى وجه ظالم

أن يتآكل فى الظل جميع الضعفاء

أن تنمو عاصفة سوداء

تستقبل ميلاد الأطفال

أن ينحل عناق العشاق

كى تنمو أجنحة الخوف

لا شىء سوى الدمعة والسيف

هذا ميراث الأجيال

الدمعة والسيف

أن نجلس فى شرفتنا

نتذكر خدعتنا

فى حب مات

فى طفل ما أنجبناه

فى عمر يورق أحلاًما ماعشناه

فى وجه قابلناه وتاه

فى لحن ما غنيناه

فى سر كنا نتمنى لو قلناه

فى ندم عما نحن أضعناه

عما نحن جنيناه

فى قولة آه

فى زمن تخجل فيه الأصول

أن تتعرى فى وجه الليل....)

وتظل القصيدة تسرد وتسترسل وتتطوح فى هدوء موجع ومكتوم،إذا صحّ التعبير،، وتشحن روح القارئ بهذا الخطاب الفنى المتماسك ، والذى يرفع إصبعًا مدمّاة بما أريق فى ظل هذه المساخر التى كانت منصوبة المنصوبة، والشاعر هنا لا يدين أحدًا بعينه، ولا يعيّن جهة أو شخصًا أو حدثًا ما، وليس هذا هو دور الشاعر، بل هذا دور الهتّافين الذين يترامون بقوة على الجانبين، أى الجانب المتماهى مع السلطة السائدة، والسلطة هنا ليست قصر الحاكم، والجانب الآخر المنتمى بقوة إلى خطابها، ويردده، ويزيده ثباتًا، أو ذلك الخطاب الرافض، والذى يصل إلى حد الصراخ المزعج أحيانًا، والذى ينتمى إلى الغوغائية، بالقدر الذى يبتعد فيه عن الفن.

محمد إبراهيم أبوسنة راح يبنى عالمه الخاص، ذلك العالم الفنى الذى اجتهد باقتدار فى تشييده بصوره الفريدة، وصوته الشجى والعذب الجميل، ولغته التى تمزج بين الرومانسية والواقعية الخافتة، فجاءت الصورة خادمة للمعنى، أو متقاطعة معه بمعنى أدق، وليست نشازا، أو نتوءًا فى متن القصيدة، كما نلاحظ ذلك عند آخرين من معاصريه، وربما كانت رقة الصورة أو حدّتها المفرطة، هى التعبير الأقصى والأقسى للشاعر، عندما يريد أن يهجو أو يدين، أو عندما يعشق ويحب ويرفل فى ثوب البهجة، وها هو يصف ويصوّر الفقراء والمحتاجين:

(قابلتهم فى شارع المدينة الحزين

البائع الذى تكومت على سلاله القشور

يعود فى المساء

شباكه تصلبت هناك فوق ناتئ الصخور

لا لون للنجوم فى سمائه، لا ظل للنجوم)

وها هو يكتب حبًا فى جمال عبدالناصر:

(ياحب بلادى الأول

تبحر فى عينيك الآمال

تبدأ رحلتها

بين خمائل هذا الحب الأجيال

فى مصر العليا يخفق قلبك

فى الأغنية الصخرية

فوق جواد مندفع أبيض

فى أحجار السد

يخفق قلبك..)

محمد إبراهيم أبوسنة يرسل قصيدته مفعمة بالصدق الفنى والواقعى فى آن واحد، والصورة الفنية هى التى تحكمه فى البداية، وهى التى تنبنى عليها القصيدة، كما يصرّح بذلك أكثر من مرة فى حواراته، وهو لا يلهث خلف إنشاء القصيدة، بل القصيدة تطارده، وربما تأتى مفاجأة له، وربما تداهم روحه دون أن يكون مستعدًا لها، ولكنه يستقبلها، ويروّض الكلمات والصور والجمل والمعانى التى اقتحمته، ويعمل على بنائها كما يليق بقصيدة، وكما يليق بشاعر.

وحظى أبوسنة بدراسات نقدية كثيرة، فكتب عنه محمود أمين العالم وعبدالقادر القط ومصطفى عبداللطيف السحرتى، ومحمد عبدالمطلب ووليد منير ولويس عوض الذى كتب عنه ثلاث دراسات فى صحيفة الأهرام، وأعاد نشر هذه الدراسات فى كتابه «دراسات أدبية»، وناقشه فى تفصيلات عديدة، وأصدر الشاعر بعد ديوانه الأول عدة دواوين أخرى، منها «حديقة الشتاء» و«الصراخ فى الآبار القديمة»، و«أجراس المساء»، و«تأملات فى المدن الحجرية»، و«البحر موعدنا»، و«مرايا النهار البعيد»، و«رماد الأسئلة الخضراء»، و«رقصات نيلية»،وغيرها من الدواوين.

كذلك أصدر أبوسنة مسرحيتين شعريتين هما «حصار القلعة»، و«حمزة العرب»، وربما توقف عن كتابة المسرح الشعرى، نتيجة للإحباط الذى اعتراه، لأن المسرح لا يكتمل إلا بظهوره فى مكانه الطبيعى، وهو الخشبة الخالدة، والتى بدونها يظل النص المسرحى فاقدًا مناخه الطبيعى، ويظل مجرد نص أدبى لا غير، غير أن من يتأمل تجربة أبوسنة الشعرية فى جميع تجلياتها القصائدية، سيلاحظ أن حسّا دراميًا يتجسد بشكل واضح فى هذه التجليات، وربما يكون وصول النص المسرحى الشعرى إلى الخشبة، لا يتعلق بقيمته، بقدر ما يتعلق بقدرة صاحبه نفسه على توصيله، لذلك فالمسرح الشعرى يعانى من عوار فادح، والتجارب التى قدمها الشاعر صلاح عبدالصبور وعبدالرحمن الشرقاوى ونجيب سرور وغيرهم من شعراء قليل جدًا، ولا تكفى بأن نقول إننا قدمنا تجربة كافية فى المسرح الشعرى، وإمعان غالبية الشعراء فى الابتعاد عن الكتابة للمسرح، ذلك عيب تاريخى واضح جدًا فى المسرح الشعرى، فلا الشاعر فاروق شوشة ولا حسن توفيق ولا بدر توفيق ولا أمل دنقل ولا محمد عفيفى مطر ولا كمال عمار اقتربوا من الكتابة للمسرح بشكل واضح وجرىء، لذلك كانت تجارب محمد إبراهيم أبوسنة ومحمد مهران السيد على سبيل المثال، فتحا فى هذا الجدار الصخرى العتيد، ولم تكن مسألة اقتحامه فيما بعد سهلة،أو ميسرة ، ولذلك توقف عن كتابة المسرح الشعرى، وهذا يعود لسيطرة وهيمنة الحسّ التجارى والتسويقى فى ذلك المجال.

ولم يكتف أبوسنة بكتابة الشعر فقط، والذى صدر مجمعًا فى أربعة مجلدات عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، ولم يكتف كذلك بكتابة القليل للمسرح الشعرى، بل إن له مجالين بارزين فى تجربته الثقافية المحترمة، وتجربته الأولى وهى فى إذاعة البرنامج الثانى حسب التسمية القديمة أو البرنامج الثقافى حسب التسمية الجديدة، وفيها كثير من الأصوات الشعرية، كما أسلفنا القول، وكذلك قدم برامج شعرية متعددة لقراءة الشعر العربى القديم ونقده وتحليله وتفسيره، وفتح نافذة صوتية أخرى للشعر، بعيدًا عن الندوات والصالونات الأدبية، فكان يلتقى دومًا مع كثير من جمهور المستمعين بصوته العذب والشجى، ليقرأ قصائد لشعراء آخرين من كل الأجيال، ومن كل العصور، وكان حقًا مثالًا للشاعر النزيه، الذى يحكّم هواه الاجتماعى أو الفكرى فى تقديم هذا أو تأخير ذلك، أو منع تلك، كما يفعل آخرون فى جميع مجالات الثقافة.

أما المجال الآخر، فهو مجال الدرس الأدبى، وهذا المجال ينقسم إلى ثلاثة فروع، إذ إنه كان مغرمًا بتقديم جديد لشعراء قدامى، كما نوهنا سابقًا، مثل المتنبى والشريف الرضى وعروة بن حزام ومالك بن الريب وعمر بن أبى ربيعة وغيرهم من الشعراء، وكانت آخر إصداراته فى هذا المجال كتاب «قصائد لا تموت»، ورغم أنه كان يدرك بأن القصائد التى أعاد تقديم كثير منها وقراءتها قرأها آخرون من قبل، إلا أنه كان مؤمنًا بأن كل شاعر له ذائقة مختلفة، ومتجددة ونوعية، وربما كان يسعى لاكتشاف خيط جديد، يؤدى إلى نتيجة جديدة ظلت كامنة ومجهولة فى القصيدة، واختفت عن كل ما سبقوه فى القراءة، وهذا ما فعله مع قصيدة المتنبى التى رثى فيها جدته، فاكتشف اكتشافات جديدة، فالمتنبى الذى يرسل نحيبًا، ويذرف دموعًا على جدته التى ماتت بسبب فرحتها له وبه، لم ينس أن يتيه بنفسه، أى أنه راح يمدح نفسه، فى مقام رثاء جدته، وأظن أن هذه القراءة وتتابعاتها فى دراسة أبو سنة جاءت جديدة بالنسبة لى على الأقل، كذلك إعادة قراءة قصيدته «واحر قلباه»، التى يعتب فيها على سيف الدولة، يسوق أبوسنة تفسيرات وتأويلات نقدية، تتعلق بعلاقة الشاعر بقضيته، وترفعه تمامًا عن مديح الآخر دون أن يمدح نفسه، هذه النفس الأماّرة طوال الوقت بالترفع والتيه والافتتان بهذا التعدد الفنى والثقافى الذى كان يحيط بتجربة المتنبى، ولا يتماهى أبوسنة مع قصائد الشعراء الذين يقدم قراءاته قصائد لهم، بل إنه يقدّم كذلك بعض مؤاخذاته الفنية أو الأسلوبية لتلك القصيدة، أو على ذلك الشاعر.

والفرع الثانى دأب أبوسنة على تقديم شعراء جدد، وكتب عنهم مقالات نقدية، وربما أغفل بعضهم، وهذا لأن بعض الشعراء كانوا عازفين عن تقديم أنفسهم، ربما خجلًا، أو ترفعًا، وربما تعففًا فى ظل زحام شديد وغير مقبول، وربما ابتعاد عن آلة الإعلام الصاخبة، ولذلك نجده يكتب عن شعراء موجودين بالفعل، وربما استهلكتهم الكتابات النقدية هنا أوهناك، وهو بالطبع كان يقدم قراءاته بحياد شديد، وموضوعية محمودة، وبالتالى فهو لن يبحث عن الشعراء هنا أو هناك لكى يقدمهم أو يكتب عنهم، ولكنه كتب مشكورًا يتابع الشعراء، وعن كل ما توفر أمامه من دواوين، وهذه فضيلة لم يتمتع بها شعراء آخرون من جيله، سواه والشاعر فاروق شوشة، ربما لأنهم كانوا فى منابر ثقافية مرموقة، وبعد ذلك ضم كل قراءاته هذه إلى كتبه النقدية العدية، مثل كتبه «أصوات وأصداء»، و«تجارب نقدية وقضايا أدبية»، و«ظلال مضيئة».

أما الفرع الثالث فى النقد، فهو يتعلق بقضايا أدبية ظلت مشرعة فى الساحة الثقافية طويلًا، مثل مشروعية قصيدة النثر، وعندما ذهب لمناقشة هذه القضية، لم يكتف بما أتى به الشعراء والنقاد الحداثيون الجدد، بل راح يستدعى قدامة بن جعفر ونقادًا آخرين من التراث الشعرى العربى القديم، ليكونوا شاهدين معه على هذا النوع من الكتابة، وراح يستدعى جميع التعريفات القديمة والجديدة، ليستخلص معنى الشعر أساسًا، وبعد ذلك يستطيع أن يطلق أحكامه العادلة أو أسئلته الرصينة باطمئنان، وعندما يصل إلى نتيجة ما، فهو لا يطرحها كبديل صارم أو مطلق عن اقتراحات الآخرين، وهذا ما يحقق صفة العدل النقدى فى غالبية ما يكتبه أبوسنة من نقد ومن وجهات نظر تعمل على التأمل أكثر مما تحمل آلة الحسم والقطع التى يصدّرّها لنا آخرون فى يقين لا يردّ.

ولذلك فهو لم يتقوقع فى الكتابة عن الشعر والقضايا الشعرية، بل كتب عن الترجمة العديدة لأجناس أدبية مختلفة، كما كتب عن روائيين كبار مثل نجيب محفوظ وعن قضايا أخرى كثيرة.

محمد إبراهيم أبوسنة الذى أبدع كل هذه الأوجه الثقافية، هذا الإبداع..الضرورة، وليس الإبداع المترف، هذا الشاعر الكبير الذى رحل عنا، ورغم أنه كان قد تلقى تعليمه فى الأزهر، وارتدى العمامة، وحفظ القرآن كاملًا فى صباه، وكانت أحدث التجارب الشعرية التى تم تقريرها على طلبة الأزهر آنذاك، عندما كان طالبًا، تنتمى إلى العصر الأموى، وتبعًا لذلك كتب أبوسنة الشعر العمودى، بل يخبرنا فى أحد حواراته بأنه كتب قصائد يهجو فيها الشعر الحر، ولكنه عندما جاء إلى القاهرة، ليلتحق بكلية الدراسات الأدبية عام ١٩٥٠، وشهد المظاهرات، والاحتجاجات، وكل صنوف التمرد، فتاقت نفسه إلى مشاركة هؤلاء فى احتجاجاتهم، وبالتالى أحدثت هذه الظواهر زلزالًا ما فى نفس الفتى القادم من القرية والريف، ثم التقى بديوان «قرارة الموجة» للشاعرة العراقية نازك الملائكة عام ١٩٥٧، وكان هذا هو الزلزال الثانى الذى هز روح الفتى، بعدها راح يكتب قصائده الحديثة، ونشر أولى قصائده فى فبراير ١٩٥٩ بقصيدة المساء، وكان قد التقى بجماعة «شعراء القلعة»، وكان يدخل معهم فى جدل عنيف، حتى كان صديقه الشاعر الراحل كمال عمار، والذى يكتب أبوسنة ممتنًا له ولدوره فى تعريفه بكل أشكال الشعر الحدث، وكان أبوسنة فى عام ١٩٥٧ قد بلغ سن العشرين من عمره، حيث إنه من مواليد ١٥ مارس ١٩٣٧.

الشاعر الكبير محمد إبراهيم أبوسنة قيمة إبداعية كبيرة، نحتاج بالفعل إلى درسها واستيعاب كل ما قدمته تلك القيمة البارزة، القيمة والقامة، وتبقى ملاحظة أخيرة من الواجب طرحها كما أرى، وهى تتلخص فى أن أبوسنة عندما ظهرت بوادره الشعرية، كان صلاح عبدالصبور ذا صوت خافت، ولكنه عميق، ومؤثر، وحاضر دائمًا، ومعه أحمد عبدالمعطى حجازى الذى كان، أمد الله فى عمره، ذا صوت عال، فنان، مترنم، وعميق أيضًا، وكان لا بد أن يقدم الشعراء الجدد تجارب تضيف، وتحفر لنفسها مسارًا قويًا، ليس شرطًا أن يكون مختلفًا، أو انقلابيًا، ولكن لا بد أن يكون قويًا لكى يراه جمهور ومتابعو الشعر فى ذلك الوقت، فظهرت تجارب الشعراء: كمال عمار، وبدر توفيق، ومكسيم فرج مكسيم، وحسن توفيق، ومحمد عفيفى مطر، وفؤاد بدوى الذى كتب بالعامية فى البدايات، ثم انتقل للفصحى فيما بعد، ومحمد أمل دنقل، ومحمد إبراهيم أبوسنة، وكان الحس القومى الفنى والفكرى والسياسى يعمل بقوة، فظهرت سمات عروبية عند هؤلاء الشعراء، وبرزت تجارب عفيفى مطر، وأمل دنقل، وأبوسنة، بقوة، ووجدت تلك التجارب انحيازات وانقسامات عديدة، فرغم أن تجربة أمل دنقل تلقاها جمهور الشعر ونقاده وباحثوه بخلفية سياسية واضحة، رغم أنها كانت تنطوى على سمات جمالية جديدة، وانكسرت على صخرة تلك السمات، الرتابة القديمة التى كانت عند شعراء سابقين، أما تجربة عفيفى مطر الشعرية، فكانت تنهل من مصادر فلسفية وتوراتية وقرآنية وفرعونية، وكان تجربته تدور فى أطر تجريبية مركبة، وانقسم المتابعون من القراء والنقاد والمتابعين حول التجربتين، بكل ما قدمت التجربتان من حدة، وجاءت تجربة أبوسنة هادئة ناعمة دون أى صخب، فظلمها من تلقوا أمل دنقل سياسيًا، ونظر إليها دون تقدير كاف من نظر إلى تجربة عفيفى مطر على أنها التجربة الأعمق، ولكننى أثق فى المستقبل، فهو الفيصل الوحيد الذى تتقلب فيه الرؤى، بما تطرحه من مستجدات تاريخية، رحم الله كل من قدم وأسهم فى إثراء وجداننا وثقاقتنا.