التجربة السريالية.. سرد وفن تتقاسمهما الأنامل

- البشر أغبياء متغطرسون أعجبهم شقاؤهم فقرروا أن يطيلوه

- بتلك الطريقة المعتادة للموتى دون وجه ولا صوت دون رأس بالأساس أتذكر أخى برأسه المبتور النافق

فى عشرينيات القرن الماضى، اخترع فنانو الحركة السريالية «لعبة» أو تدريبًا سرديًا، كجزء من هوس تلك الحركة بكسر القوالب وتحرير الفن منها. واسموها «الجثة الخلابة». تقوم فكرة الجثة الخلابة على تجمع مجموعة من الفنانين والمشاركين، يكتب أحدهم فقرةً أو نصًا، ثم يناول الورقة لزميله كى يكمل من حيث انتهى هو. بالطبع، فأندريه بازان وشلته من السرياليين وضعوا للعبة قواعد أكثر، مثل أن يقرأ المشارك التالى فقط آخر جملة كتبها صديقه السابق. وبعد مائة عام من اختراع اللعبة، قررنا نحن مجموعة من الكُتّاب الشباب، ذوى صلة ومعرفة، أن نجرب تمرين بازان ورفاقه، وأن نكتب نصًا سرديًا، عن طريق أن يكتب كل فرد منا فقرة ثم يعطيها للتالى، صانعين جثة، فرانكنشتاين أسلوبى وسردى، ولكن نأمل أن تكون تلك الجثة.. خلابة.

مجموعة من شباب الفنانين المصريين اجتمعوا؛ لتنفيذ مشروع فنى يعيد إحياء تلك التجربة، يجمع بين الرؤية الفنية البصرية بلوحات، وبين الرؤية الأدبية بنصوص تجريبية تشكل فى الأخير نصًا دائريًا.

الشوارع الجانبية لجثة خلابة

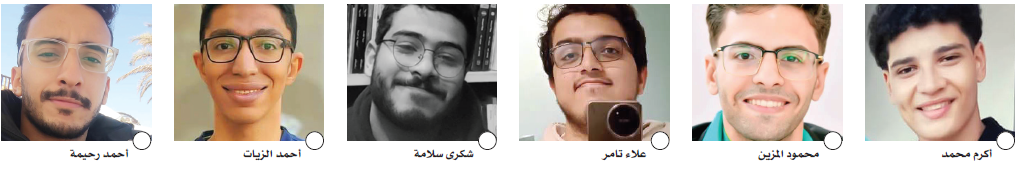

أكرم محمد - علاء تامر - أحمد صبرى الزيات - محمود المزين

حملت نعش السيدة العجوز «أمى» وحدى، حمل النعش معى كل من مر بجانبى، لاحظوا ثقلها، علموا أنها بالضرورة سيدة عجوز سمينة ماتت مرتديةً عباءة مزهرة بورود خضراء ذابلة، نعم، كانت كذلك بالضبط. ثلاثة وعشرون عامًا كافية، لتكون امرأة عجوز. ذلك النعش كان سريرها، اعتادت النوم فيه لسنوات، بعد أن هجر أبى سريره، بهذه السهولة، لم أكن أتصور، بخيال طفل لم يكمل الستين بعد، أنه من الممكن هجر سريرك بتلك البساطة، كيف لرجل تغيير مناماته وأحلامه؟

ورود خضراء ذابلة، ذلك كان شكل العروق تسير وتسيل تحت جلدها الفاتح الرقيق، بزيادة وزنها، كانت الدهون تدفع أوردتها إلى الخارج، صانعة تكوينات زهرية تشبه أشجار الخريف بعد سقوط أوراقها، أو نباتات متسلقة، أو الشجرة التى حملت تفاحة آدم وحولها حية تتموج وتسعى. كأن جلد أمى كان خريطة، كان حديقة كاملة. ماتت أمى، السيدة انتصار إبراهيم، وهى حديقة، وكان دفنها ردمًا لتلك النباتات بالتراب.

أشعر بالحرج وأنا أتلفت لصف المصلين غير المكتمل خلفى، عامل المسجد ورجلين تصادف وجودهما مع دخول النعش فوقفا مضطرين لتحصيل الثواب، نصحتنى دائمًا بتحسين علاقاتى مع أهل الجيران والأقارب، تقول: الميت يأخذ ثوابًا بعدد من صلوا عليه وشيعوه، وأنا أعدد لها الجنازات المهيبة لستالين وتشرشل، تنفخ: دول كفار ولاد كلب، أذكر لها أحد المسلمين جنازة حارة والميت كلب، تضحك: هتودينا فى داهية يا ابن الكلب.

أفكر هل مات الكلب أم ما زال حيًا يسعى خلف عظمة جديدة، ناثرًا مزيدًا من الجراء الضالة، بالأمس رأيت كلبًا تدهسه سيارة، ربما كان أخى.

فى أحلامهم رأوها قبل جنازتها: تموتُ عشراتِ المراتِ؛ تموتُ فى كل مكانٍ فى القاهرةِ، وتستحيلُ جثتها شوارع وأزقّة. أمتارُ الحرير التى غطت جثتها المتفسخة تحولت لشارع الخياميّة، حيثُ دكاكينُ القماشِ المسحورة والسجاجيدُ. صار الناسُ يشترونَ قماشها المُرصع بالموتِ فيحلمونَ بالنهاراتِ التى سيموتون فيها، لكنهم لا ينتظرونَ حلول هذه النهاراتِ، إذ إن قسم المعادى والغوريّة بلّغ عن ظهور جثث طافية أمام كافيهات النيلِ، جثثُ لشبابٍ وأطفالٍ ونساءٍ سرعان ما تحولت تحت بريق تلك النهاراتِ إلى جثة تلك العجوزِ، نسخٌ لا نهائيّة منها. حتى صار سائقو التكاتك يقرقرون الشيشة ويشربون شاى الخمسينة وهم يراقبون رياضة الجثث المتسابقة فى النيل كما كان أجدادُهم قبل قرونٍ يراقبون أحصنة نادى الجزيرة وسباق الحمام فى حى السيدة زينب.

ولكن من بعد عودتهم لمنازلهم كانوا يرون فى أحلامهم أجدادَهُم يقيمون الأعراسَ فوق الكثبانِ الناعمة قبل ميلادهم، يرقصونَ فى ظلال المآذنِ المنهارةِ، يتحولون غبارًا أزرقَ هو كحلُ عيونِ تلك السيدةِ ذات الجنازاتِ المُستحيلةِ. مشيتُ يومًا فوق فى شارعٍ من شوارعها سألتُ عسكرى المرور، فقال لى «هذه بولاق» نظرتُ للبركة، حيثُ المراكبِ وبضائعُ الصعيد وأوانى الفخار التى لا تزالُ تبعثُ من أعماقها صرخات موتها الأخيرة كانت البحيرة على شكل عينٍ ملتهبةٍ، عين عجوزٍ تستعدُ لجنازتها الأخيرة بعد أن دوّخت الأهالى فى آلاف الجنازات الحلميّة وهى تودعُ الحياةِ. أدركت أمام البحيرةِ أننى من قتلتها. كنتُ أسيرًا لجسدها، ميكروبًا، شظيّة زجاجية فى شريانها الأبهر، عطر فجّر رئتيها لتتفسخ عنهما كل هذه الشوارع، كل هذا التيه!

تلك الشوارع التى تقهرهم كانت محض سرير، بشكلها المعتاد، امتصت سوائل علاقات غير مكتملة، لتتحول، بطريقة مثلى للحكى، إلى مكان حجرى يحتفظ بشكل زواره.

لم يتخيل أحد من العابرين أن تكون تلك الشوارع لسيدة عجوز ماتت، لتحيا عدة حيوات تحت أقدامهم، ككائن نافق متحجر.

ما لم يعلمه أحد أن الشوارع التى يلقون بها ذاكرة أقدامهم المتعبة هى جثة امرأة لم يعلم ابنها كيف ينقلها لقبرها.

جر نعشها على الأرض، وسحبه بحبل غسيل علقت عليه أمه بنطال أبيه الكلاسيكى.

حبل غسيل رقيق، يرفع مدينة كاملة إلى أعلى، بمبانيها متنوعة المعمار، باختلاف ذكريات وآمال وحواديت أولئك الذين بنوا، قذفوا فيها غبار أفكارهم، لتصير نشازًا ثقافيًا، كل مبنى مجاور للآخر هو من كون مختلف، ولكن تراصها بجوار بعضها صنع شيئًا جميلًا بطريقة ما، أو أنا المنحاز، «الأم فى عين ابنها بقى».

ولكن لا يهم التجانس المعمارى لتلك المدينة التى كانت أمى، فهى الآن ترتقى فى السماء، ترتفع المدينة وترتفع، يطحن ناطحات سحابها السحاب وهى ترتفع، تتهدم مبانيها على ساكنيها، على شحاذيها الذين تسللوا إلى شوارعها الآمنة بعد أن شعروا فيها بشكل غريزى بالحنان الأمومى. تسيل الدماء والحجارة من الجرم الأرضى الذى يصير سماويًا، وهو يصعد مخترقًا طبقات الغلاف الجوى. محترقًا ومضيئًا من تقلبات ضغط الهواء. تضىء المدينة التى كانت أمى، كالنجم فى سماء الليل، وتترك مكانها على الأرض، حفرة عميقة، هوة سحيقة.

لا أعرف إلى وجهة أسير بها، امتلكنا مقبرة فى الماضى أصبحت طريقًا الآن، جسدى منهك من جر النعش، ألمح النيل فأقف لألتقط نسمة هواء، تخطر فى بالى فكرة، أرميها فى الماء وأسمم عليهم ما بقى من أيامهم.

... الآن وقد صرنا فى العام ٢١٠٠ بعد جنازتها المهيبةِ، وبعدما صار البشرُ محصنينَ ضد الموتِ عبر استنساخهم خلاياهم، صرتُ أنظر لها بحنينٍ عجيبٍ، أنصتُ لها بغموضٍ وقد تناقلت الأجيالُ سيرتها كأنها أسطورة: يسمونها «السيدة التى ماتت!»، «سيدة الجنازاتِ الأخيرة» يقولون إنهم احتفظوا برائحة موتها فى زجاجاتٍ يشمونها- وقد كانت دليلاً قبل قرونٍ على العفنِ والدناءةِ- لكن اليوم صار لرائحتها بعدٌ جمالىّ عجيبٌ وغامضٌ؛ لأن جسدها أرّخ زمان الموتِ الذى لم يعد بعد الآنَ. هى أمنا جميًعا وهى آخر الشوارع قبل تشقق القاهرة وظهور الحمم واللهب والدخانِ، هى مقبرتنا المفضلة وبوابتنا لنتحد مع حزننا المؤجل.

البشر أغبياء متغطرسون، أعجبهم شقاءهم فقرروا أن يطيلوه، خلود؟ إحنا ناقصين يا ولاد الكلب، لو سألتنى بماذا تحلم، أقسم لك بأنى لا أريد سوى موتة مثلها، بجنازة أو بغير، ارمونى فى الماء أو فى الفضاء احرقونى، اصنعوا منى أكلًا للكلاب، لكم صرنا فى العام ٢٢٠٠، وسرت أنا فى ما كان شارعًا، على ما كان كوكبًا، على أنهار من الجمر المتقد، التى كانت لتحرق البشر فى الماضى قبل أن يغلبوا الموت، أسير وأجر أمى ورائى. مثلُ القابض على أمه كالقابض على جمرة، أجرها ورائى ولا أدرى أين أرقدها، كل القبور تلفظها- أو كل ما كانت قبورًا- الجسد الذى أوى إليه الكثيرون لا يجد مأوى له، بدءًا من أجنتى أنا وإخوتى التى نمت فى بطنها، إلى مستعمرات من الأفكار الذى زرعها فى عقلها ولاد الوسخة على مدار حياتها الطويلة، إلى مستعمرات الجراثيم والديدان التى تنامت فى جسدها بعدما صار جثة، إلى جموع الشحاذين والحالمين والمهندسين والشعراء، التى حجت إلى جسدها بعدما صار مدينًا. كم آوت هى الملايين، ولكن لم تجد من يؤويها، يدعون أن لها قيمة عندهم، يبيعون رحيقها فى زجاجات، يتهادون به، يقسمون به، ولكن عندما أطلب منهم مكانًا لتستريح فيه؟ لترقد وتتوقف عن الحراك والترحال، لا يجيبها أحد، فأجرها ورائى مجددًا.

المآل الأخير لرأس فارغ

علاء تامر- أكرم محمد- شكري سلامة- أحمد رحيمة

علىّ أن أذكّر نفسى باستمرار أن هذا هو القرار الصحيح فى هذا الوقت المنحوس، الثالثة عصرًا فى يوم خميس، ستكون كل الشوارع متجمدة متكدسة، وستكون كل وسائل المواصلات مستحيلة، الكل يريد أن يصل إلى كل مكان، فلا أحد يستطيع الوصول إلى أى مكان. لا يوجد لدىّ غير المترو، علىّ أن أذكّر نفسى بذلك، وأنا أختنق تدريجيًا بروائح العرق والتراب من الأجساد المتلاصقة بى وحولى. أمسك الصندوق فى يدىّ، ويمتزج كرهى للتلامس والزحام الطبيعى مع ريبةٍ وخوف عليه. أمسك فيه بقوة، ثم أخاف أن يكون إمساكى به بقوة مثيرًا للشكوك والشبهات فأرخى إحكامى عليه، وأنظر فى ساعتى من وراء شبورة عرقى وعرق المصريين، أعِد الدقائق والثوانى، أنظر على خط سير المترو، أضرب قدمىّ على الأرض فى توتر، وأطرق بإصبعى على الصندوق فى حركة لا إرادية..

فمن سيصدق أن ما فى ذلك الصندوق هو رأسى؟

قبل يومين تقريبًا، قال لى صديق أكرهه: إن الإصرار على الحكمة علامة على رأس فارغ وهو سبب الصداع الذى يُلازمنى طيلة أيامى، وأن علىّ أن أستبدله بواحد جديد. لا أعرف هل كان على حق أم لا؟، كل ما فعلته أنى توجهت فورًا إلى البيت، صعدت إلى الشقة أخذت سكينًا من المطبخ وقطعت ذلك الرأس.

بتلك الطريقة المعتادة للموتى دون وجه ولا صوت، دون رأس بالأساس، أتذكر أخى برأسه المبتور النافق.

أرى أمى من مسافة كافية للتذكر.

بينما تصحب رأس ابنها بكل زياراتها للسوق، وتصحبه بشروده، ولحظات اللذة المقتطعة التى تقبّل بها سرًا ممثلها المفضل وتطلق سوائلها على رأس ابنها، رأت يومًا «عباطة» رأس أخى الميت، التى طالما عشقته سرًا، نظرت بشبق لا يمكن إنكاره، حب حقيقى، رغبة جادة، ولغيرة شديدة شعرت بها أمى تجاه رأس أخى الميت، قررت صفع «عباطة»، من يحب المولود الأجمل لرحم الأم الشاردة يجب أن يمتلك اسمًا جيدًا، يناسب زوجة. اسم تكتبه المقرات الحكومية بملفاتها، مخلفةً معه إنسانًا حقيقيًا، يقدر على تسلم شهادة وفاة عند موته دون حرج، هكذا فكرت أمه مع رؤيتها الشبق بعينى «عباطة»، الابنة المسكينة لـ«أم عباطة».. ستظل «عباطة» تلعن سيرة أمها يوميًا؛ لإطلاقها ذلك الاسم عليها، ستفكر يومًا فى قتلها، التخلص من المرأة المدعوة «أم عباطة»، ما يعنى التخلص من الاسم الذى لازمها، خوفًا من الحسد، وموت الابن، يا ليتك تركتنى أموت وأُنظَر بدلًا من ذلك الاسم..

«يومًا ما ماتت أمى، بالأحرى قُتلت، اقتنص أبى حياتها بينما يرتشف المتبقى من أسماء الكون بين يديه، كخرزات المسبحة قتلها وهو يحصى الأسماء التى لم تخترها لمولودتها، وأطلقت عليها اسمًا يحميها من الموت، لكنه يدهسها بالحياة».. تمنت «عباطة» لو تحدث الحكاية التى تخيلتها، يقتل أبوها المختفى أمها انتقامًا لها، ما لم تعلمه «عباطة» أن أباها اختفى حزنًا عليها، نعم هو من أطلق الاسم عليها بالبدء، قال إنها ستموت إن أطلقوا عليها «مريم» كما تمنت الأم، بينما أطلق دمعة أخفته عن العيون، دمعة ابتلعت ذكورته أمام الخلق أجمعين، ثم أخفته عنهم، ميت بلا قبر، هكذا كان «أبوعباطة»، الذى لم يسمع كنيته يومًا..

أتريدين يا «عباطة» التى قتل اسمها أبوها واقتنص روح أمها بخيالك عشق رأس ابنى، الشىء الوحيد المتبقى من أجمل ما طرحه رحمى؟

مُحال.

فكرت أمه، فبشرودها تخيلت نفسها وهى تصفعها على وجهها، مرة، اثنتين، وثلاثًا، حتى يصعد وجهها للسماء، وتعيش بلا اسم جيد ولا وجه، عقابًا لعشقها رأس ابنها، أما بالحقيقة فـ«عباطة» ظلت تعشق الرأس سرًا..

يتوقف المترو فى محطة العتبة، ينزل عدد صغير ويركب أضعافه، يضغطوننى بينهم، رأسى فى الصندوق أمام بطنى، المرأة البدينة أمامى تضغط على الصندوق ببطنها، سيبتلعونه، سيبتلعوننى. رفعتُ عينى إلى وجه المرأة البدينة.. لا.. لا يمكن.. أمى؟

أتعرق وأتوتر أكثر، لا، ليس أمى! لا أريد أن تلاحظنا، أن نتكلم، أن تسألنى ما هذا، ولماذا؟.. أتهرب منها كل تلك السنين كى أقابلها صدفة فى المترو؟ أعزم أن أنزل فى المحطة التالية، مهما كانت، لا يهم، أركض بمجرد أن ينفتح الباب، أركض على الرصيف مثل المجنون، أخرج من محطة لا أعرف اسمها، إلى شارع لا أعرف اسمه، وأستمر فى الركض، ناظرًا ورائى على اللا شىء. أدخل فى الحوارى والشوارع الجانبية، أعانق الصندوق بقوة، أدخل شارعًا ثم التالى، أنزلق بين الحشود. أجد نفسى فى شارع فارغ تمامًا، لا يوجد فيه أحد، حتى عشرات المحلات التى تصطف فيه كلها مغلقة، تسترخى يداى قليلًا، فمن العدم من حيث لا أدرى تأتى يدٌ وتنتش الصندوق منى. أطارد اللص بكل ما بقى لدىّ من قوة، بكل ما بقى فى رئتىّ من هواء، ألهث وأتعرق، بينما يجرى هو أسرع منى دون المجهود والعناء. حتى يفقده بصرى، بينما أقف أنا لأسترد نفسى. ما سيحدث بعد ذلك أنه سيفتح الصندوق الذى ظنه من إحكام قبضتى عليه وتعلقه شيئًا غاليًا يمكن أن يسدد ديونه المتلتلة أو ينتشله من خط الفقر، يجد مجرد رأس لشخص مثير للشفقة، ويرميه فى مقلب قمامة بعد يومين، ونس رأسى فيهما الغربان والكلاب والقطط، التقطتنى يدها، «عباطة» التى صارت الآن «أم سيد»، وصارت سيدة بدينة تعمل فى فرز وتجميع القمامة. ترى رأسى، فيجذبها له شىء غريب، لا تدرك هى أنه الشبه الطفيف بينى وبين شقيقى، حبيب الزمن البائد. تأخذ الرأس الأجوف وتتأمله، رأس فارغ بجوف عميق داخله، تفطن أم سيد أنه سيكون حلة طهى ممتازة، ويكون عندها حق، وتطبخ فى رأسى طبق سجق حمير، ستقول عليه صغيرتها، مريم، إنه أعظم طعام ذاقته فى حياتها.