الكتب العشرة المبشرة بالقراءة

- يُعد كتاب الأغانى من الكُتب الموسوعية الشهيرة لتاريخ ونوادر وطرائف ونصوص الأدباء والظرفاء ورجال الدولة فى التاريخ الإسلامى، ومؤلفه هو أبو الفرج الأصفهانى الذى عاش فى القرن العاشر الميلادى.

- عجائب الآثار فى التراجم والأخبار للجبرتى

- نجا خالد محمد خالد «1920-1996» من استقطاب جماعات التأسلم، رغم نشأته الدينية وانحيازه للتراث الإسلامى، وكان مثالًا نموذجيًا للمفكر والأديب القادر على التوفيق بين الحداثة والتراث سعيًا إلى العدالة والحرية.

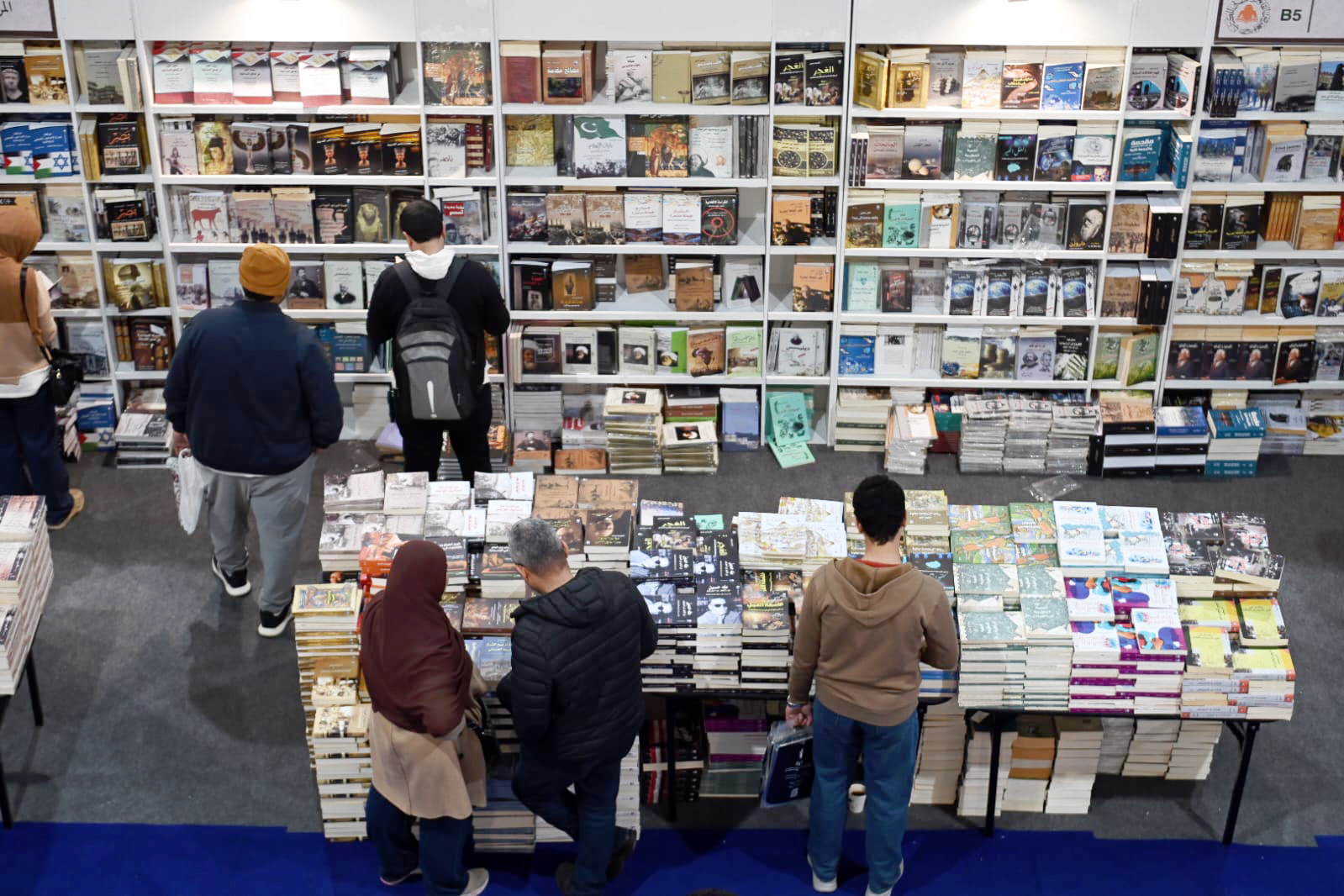

تظل القراءة ملجأ الحيارى فى لحظات العصف والقصف. بها ننجو من قبائح متمددة، وسلوكيات مُحزنة، نفر إلى حكايات تُمتعنا، ونصوص تُبهرنا، وعبارات بليغة تعيش فى ذواتنا مُعلمة ومُفهمة. تضعنا القراءة على مشارف الوعى، تُنير عقولنا، تُهدئ مخاوفنا، تُهيئنا وتؤهلنا لنخوض تجارب صناعة الجمال.

أعجب ممَن يرددون بأنهم يكتبون كل يوم ليواجهوا الظلم المستشرى والفساد الشائع والشر المستطير، إذ يُفترض أن الكتابة وحدها لا تمنح القوة ولا تزيد الصلابة ولا تبنى الصبر، والأوقع عندى أن القراءة هى الأشمل، والأعظم، والأكثر تأثيرًا.

لا كاتب دون قراءة، والكاتب الحق هو القارئ الأكثر اطلاعًا، يمتص رحيق الزهور ليصنع رحيقه، يتذوق لذائذ الأطعمة فيهضمها ويستوعبها ليقدم مذاقه الخاص، فكما يُعرّف نجيب محفوظ الكاتب بأنه القارئ الأروع، فإننا فى حاجة ماسة لتأصيل وتعميم فكرة القراءة. فهى للجميع كالماء والهواء، تبصرًا للحياة وبصيرة للناس.

وإذا كان القرآن الكريم قد استهل أولى صلاته بالأرض بكلمة «اقرأ» وليس «آمن» أو «أسلم» فإن ذلك فى تصورى أنه لا إيمان حقيقيًا بأى عقيدة سماوية دون وعى وإدراك، ولا وعى دون قراءة.

من هُنا فإننى أظن، وظنونى تحمل الصواب والخطأ، أن هناك كُتبًا عديدة محفزة، ومبشرة لتأسيس الثقافة فى بلادنا. وإن كان لى أن أختار بعضها كترشيحات تأسيسية للقراءة فى بلادنا، فإنه يجب التأكيد أن هذه الترشيحات لا تعدو كونها اختيارى الشخصى المستند إلى اهتماماتى وقناعاتى الذاتية، أكثر من اعتبارها الخيار الأفضل أو الأنسب. وعلى كل حال يسعدنى مشاركتها مع القراء والكُتاب والسائرين فى مسارات الثقافة والمعرفة والإبداع ، وهى:

عجائب الآثار فى التراجم والأخبار للجبرتى

يبدو عبدالرحمن الجبرتى «١٧٥٤-١٨٢٢» طاقة إطلال واسعة ومباشرة على مرحلة فاصلة فى تاريخ مصر، وهى تلك الواصلة بين العصور الوسطى، والعصر الحديث. فإن كان لنا أن نعتبر قدوم الحملة الفرنسية إلى مصر عام ١٧٩٨ بداية للعصر الحديث، فإن الكتاب الأهم باللغة العربية الذى رصد العقود السابقة، وصولًا إلى بعد جلاء الفرنسيين، وتأسيس دولة محمد على هو كتاب «عجائب الآثار فى التراجم والأخبار» الصادر فى عدة طبعات، كان أحدثها طبعة هيئة الكتاب عام ٢٠١٢ التى حققها عبدالعزيز جمال الدين، وصدرت فى سبعة أجزاء.

يمثل تاريخ الجبرتى المدون تطورًا لافتًا فى تدوين التاريخ ليفلت بقدر كبير من كتابات المؤرخين السابقين التى اعتمدت على خطاب السلطة بشكل قصرى كبيان للأحداث، مُستخدمًا الحكايات الشعبية، وأحاديث الناس، ومراسلات الشخوصن وخُطبهم، ومُقدمًا آراءه الشخصية فى تحليل وتقييم ما يحدث.

إن جوانب كثيرة مما جرى زمن الحملة الفرنسية لم نعرفه محليًا إلا من اثنين هما الجبرتى ونيقولا الترك «١٧٦٣-١٨٢٨»، ولا شك أن حكايات كثيرة اكتملت أمامنا نتيجة مارواه الجبرتى. وحتى فيما يخص حدث خطير وعظيم مثل مذبحة المماليك فى مارس ١٨١١، التى اعتبرها البعض حدًًا فاصلًا بين الدولة القديمة والدولة الحديثة، فإن تفاصيلها كلها واردة بشكل وصفى رائع بقلم الجبرتى.

والعظيم فى تاريخ الجبرتى أنه استخدم أسلوبًا نقديًا كما لو كان مُعاصرًا، لذا فإنه الأكثر انتقادًا لما لحقه من زمن محمد على إذ عاش حتى عام.. ونحن نلمح فيما سطره الرجل توازنًا واهتمامًا بفكرة استقراء الإيجابيات ورصد السلبيات، لدرجة أنه رغم حنقه الشديد على محمد على ورجاله وعصره، يعترف بالمُنجزات والنجاحات. فيقول مثلًا فى إشارة له لاهتمام دولة الباشا بتشجيع ودعم المبتكرين «وكان للباشا مندوحة لم تكن لغيره من ملوك هذه الأزمان، فلو وفقه الله لشىء من العدالة على ما فيه من العزم والرياسة والتدبير لكان أعجوبة زمانه وفريد أوانه».

الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى

يُعد كتاب الأغانى من الكُتب الموسوعية الشهيرة لتاريخ ونوادر وطرائف ونصوص الأدباء والظرفاء ورجال الدولة فى التاريخ الإسلامى، ومؤلفه هو أبو الفرج الأصفهانى الذى عاش فى القرن العاشر الميلادى. وهو الكتاب الأكثر إمتاعًا كحكى وشعر وحكم على مر العصور، ولم يكن غريبًا أن يعتبره كثير من السلاطين والأمراء فى العصور الوسطى صاحبهم الذى لا يتخلون عنه فيحمل معهم فى أسفارهم وغزواتهم.

والكتاب قائم على حصر وعرض لكل الأغانى التى ذاعت خلال العصر العباسى، وصولًا لذكر كل الشعراء والمغنيين والمشاهير الذين عرفهم التاريخ الإسلامى منذ عهود الخلفاء الراشدين ثم خلفاء بنى أمية وبنى العباس. وليس من شك أن الحكى تميّز بالسلاسة والجمال وتضمن سردًا شاملًا يستبعد البعد السياسى أو الدينى، ليُركز على الجوانب الإنسانية فى حد ذاتها، فيذكر لنا حكايات الحب والغرام، ونمائم الحكام، ونوادر جلسات الشراب والمزاج، مُستخلصًا لنا جمالًا مُدهشًا خالدًا، فيه قرأت حكايات مجنون ليلى لأكتشف أنهم مجانين، وليس واحدًا، وقصص الخلفاء الشعراء، الفُساق منهم والزنادقة مثل الوليد بن يزيد، وحروب الكلام بين الشعراء جرير والفرزدق، ومبالغات المديح، والنهايات المأساوية للشعراء بشار بمن برد والأخطل وابن عبدالقدوس وغيرهم. ورغم مُتعة قراءة الكتاب ككتاب تأسيسى للثقافة والأطلال على بعض تاريخ الإبداع العربى، فإن الباحث المدقق يمكنه ببساطة استبعاد قصص كثيرة تحمل مبالغات خيالية تخص أسماء معروفة. طبع الكتاب بمصر لأول مرة سنة ١٨٦٨، وهناك خلاف كبير على عدد أجزائه، وإن كانت أكمل طبعاته تلك التى أشرق عليها المستشرق الأمريكى رودلف برنو، ليعاد طباعته بتحقيق أساتذة كبار منهم محمد الخضر حسين، وأحمد زكى العدوى وغيرهما. والطبعة الأخيرة الصادرة عن هيئة الكتاب، عام ٢٠١٠، هى إعادة طبع للنسخة المحققة حديثًا سنة ١٩٧٠ تحت إشراف لجنة من وزارة الثقافة المصرية ضمت زكى غنيم، فهيم شلتوت، عبدالعليم الطحاوى، عبدالصبور مرزوق، ومحمد رشاد عبدالمطلب.

الشوقيات

الشوقيات هو الاسم الرائج للكتاب الجامع لشعر أحمد شوقى أمير الشعراء «١٨٦٨-١٩٣٢»، ويضم قصائد الشاعر الذى عُد أشعر المصريين والعرب فى النصف الأول من القرن العشرين، وفيه مرثيات وتحيات لشخصيات عظيمة، وإشارات لأحداث عظيمة، وحكم وأفكار وآراء فى حب مصر وشعبها. ونشر أحمد شوقى أشعاره فى كتاب بداية من عام ١٩٢٦ بمقدمة كتبها محمد حسين هيكل، ثُم صدر الجزء الثانى عام ١٩٣٠، والثالث سنة ١٩٣٦ بعد وفاة الشاعر، ثُم صدر جزء رابع يتضمن قصائد غير منشورة سنة ١٩٤٣.

وأهمية شعر شوقى بالنسبة لنا أنه يوثق لأحداث عظيمة بشعر قوى بليغ ساحر يُمكن استعادته فى كل الأزمنة، وليس أدل على ذلك من أننا نحفظ إلى اليوم بعض هذه الأبيات مثل «وطنى لو شغلت بالخلد عنه. نازعتنى إليه فى الخلد نفسى»، و«سلامٌ من صبا بردى أرق ودمعٌ لا يُكفكف يا دمشق».. وصولًا لعبارته الخالدة «وللحرية الحمراء بابٌ.. بكل يد مضرجة يدقُ».

ونذكر جميعًا أحداثًا عظيمة جرت مثل حادثة دنشواى، أو انتصار كمال أتاتورك، أو وفاة مصطفى كامل وسعد زغلول، لأن شوقى أرخ لها. فمثلًا من أبياته القوية فى رثاء مصطفى كامل قوله «لو أن فى القرآن بقية لم تأت بعد.. رثيت فى القرآن».

كما أننا ما زلنا نردد كثيرًا من شعره كحكم حياتية خالدة وربما أبرزها «دقات قلب المرء قائلة له... إن الحياة دقائق وثوان.. فاحفظ لنفسك بعد موتك ذكرها.. فالذكر للإنسان عمُر ثان».

سعد زغلول للعقاد

يظل سعد زغلول فى تصورى الزعيم الأعظم فى تاريخ مصر الحديث. ليس لكونه خطيبًا مبهرًا أو زعيمًا أسس حزبًا كبيرًا، وليس لأنه صار الأب الروحى والرمز الأول لأهم وأكبر ثورة شعبية فى تاريخ مصر وهى ثورة ١٩١٩ التى قامت ضد الاحتلال الأجنبى، وليس ضد السلطة المحلية.

وأتصور أن كل مَن اقترن بسعد زغلول صار نجمًا لامعًا بدءًا من الخطيب القدير مكرم عبيد، وخليفته الزعيم النبيل مصطفى النحاس، وصولًا إلى الفنانين الذين نالوا تقديره واحترامه مثل الشاعر أحمد شوقى، والممثل نجيب الريحانى وغيرهما، لذا فإن باب دخول الكاتب عباس محمود العقاد «١٨٨٩-١٩٦٤» إلى جمهور القراءة فى مصر تم نتيجة كتاباته عن سعد زغلول عندما كان يجلس معه وينقل عنه، ولا شك أن كتابه عن سعد باشا الذى تجاوزت صفحاته خمسمئة صفحة، يمثل نصًا مبكرًا رائعًا لفن السيرة الشخصية فى مصر، وقد صدر الكتاب بعد تسع سنوات من رحيل سعد، فكان علامة فارقة فى تعريف الأجيال الجديدة التى لم تشهد ثورة ١٩١٩ قيمته وعظمته.

وهذا الكتاب تحديدًا يُلخص عظمة سعد فى مبدأ بسيط لا يلتفت إليه كل مَن كتبوا عنه، وهو استقامته الشديدة. وكان المتصور فى ذلك الوقت أن النجاح والإثراء والترقى يستلزم احتيالًا ونفاقًا وألاعيب، لكن شخصية سعد كما تتبعها العقاد من بداياتها مثلت إصرارًا على اتباع الطرق المستقيمة والالتزام بالأخلاق القويمة، ثم حقق أعظم ما يصبو إليه مصرى منتم إلى الطبقة الوسطى، فخلد اسمه وفعله.

ولا شك أن العقاد ككاتب ومفكر استفاد بشكل كبير من محبة الناس الطاغية لسعد، وقد تراجعت شعبيته عندما انشق عن الوفد بعد ذلك، فحاول اللجوء للكتابات الدينية لتعويض التراجع فقدم لنا سلسلة العبقريات التى تمثل فى نظرى احتيالا واستغلالًا لمشاعر الجمهور وتدينه.

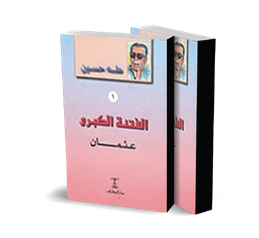

الفتنة الكبرى لطه حسين

لا شك أن طه حسين «١٨٨٩-١٩٧٣» يمثل شخصية استثنائية فى الفكر المصرى، لأنه من أوائل مَن تجاوزوا مهمة النقولات التى كان ينخرط فيها معشر الكتاب سنين، ليصيغ أفكارًا مغايرة لما هو سائد، ويحفز الأدمغة للتفكير والتحليل والشك، وهو مدرسة تفكير فى حد ذاته، وبعيدًا عن الجدل المبالغ فيه من مدرسة القطيع محنى الجبهة للسالفين، الذى أثاروه ضد طه حسين بسبب منهجه العلمى فى كتاب «فى الشعر الجاهلى»، فإن منهجه التقييمى والتحليلى الفذ فى كتابه «الفتنة الكبرى» يمثل ترسًا أساسيًا فى ماكينة العقل المصرى المعاصر.

فالكتاب بجزأيه الأول «عثمان» الصادر ١٩٤٧، والثانى «على وبنوه» الصادر ١٩٥٣ يمثل دعوة تحفيزية لعرض كل النصوص التاريخية على أجهزة الفحص والتمحيص العقلية والمنطقية لإثبات روايات واستبعاد روايات، انتصارًا لقيمة الحقيقة الأرجح. وهذا الكتاب وما تضمنه وخلص إليه يؤكد بيقين الفكرة الصحيحة التى خلص إليها كثير من المفكرين العرب من أن الإسلام ليس هو تاريخ المسلمين، وأن صراعات السياسة البشرية المدنسة لا علاقة بها بالمعطى العقائدى السماوى المقدس. ومن ثم فإنه لا مجال لمتاجرة أى فصيل أو شخص بالإسلام سياسيًا، لأن كل الذين ادعوا إسلاميتهم رسبوا فى اختبار الزهد فى السلطة.

إن هذا الكتاب على وجه التحديد، والمتاح له طبعات عديدة أشهرها طبعة دار المعارف، ينبغى تدريسه للطلبة فى المدارس، لأنه يُنمى لديهم فكرة الشك فى وقائع التاريخ، ويحفزهم لتمحيص ما يقال من مرويات، ليصبحوا أصلب من الانقياد لحكائى ووعاظ الريف الذين يسيطرون بمرويات عجائبية على الشباب اليافع وصولًا إلى دفعهم دفعًا فى سبيل السلفية التكفيرية أو الجهادية أو حتى جماعة الإخوان.

لقد أحببت هذا الكتاب مُنذ قراته وأنا فى بدايات تجربتى، وصار هديتى المفضلة للأصدقاء والداخلين الجدد إلى دائرة الاطلاع والثقافة.

رجال حول الرسول لخالد محمد خالد

نجا خالد محمد خالد «١٩٢٠-١٩٩٦» من استقطاب جماعات التأسلم، رغم نشأته الدينية وانحيازه للتراث الإسلامى، وكان مثالًا نموذجيًا للمفكر والأديب القادر على التوفيق بين الحداثة والتراث سعيًا إلى العدالة والحرية.

وللرجل كُتب كثيرة مبهرة ومؤثرة مثل «من هنا نبدأ» و«الحرية أبدا» و«معًا على الطريق محمد والمسيح»، لكن لكتابه المُهم «رجال حول الرسول» مذاق آخر، إذ قدم نماذج سير سلسة وجذابة وواضحة لشخصيات عظيمة انتمت للجيل الأول من المسلمين وقدمت تضحيات وأفكارًا وأعمالًا عظيمة. والجميل فى كتابه أنه يفارق الأسماء التقليدية المعروفة لكبار الصحابة والخلفاء الراشدين ليقدم لنا نماذج إنسانية فريدة ممن يمكن تسميتهم «ملح الأرض» الذين ضحوا وبذلوا الكثير فى سبيل نشر الإسلام.

كان هذا الكتاب من الكتب المؤسسة لى فى استقراء السير الذاتية للناس، تقييم أعمالهم، بحث آثارها، واستجلاء المواقف الصعبة فيها. ورغم أننى قرأت الكتاب وأنا طفل فى الثالثة عشرة فإن الذاكرة ما زالت تحفظ منه قصصًا وحكايات تبقى مُلتصقة إلى آخر العمر مثل حكاية خبيب بن عدى، الذى أسماه خالد محمد خالد «بطل على الصليب». وهذا الصحابى الأنصارى بعثه النبى «ص» إلى أهل نجد ضمن آخرين لنشر الدعوة، لكن البعض غدر بهم وأسر مع من أسر ثم بيع لقريش لتثأر به مقابل قتلاها فى غزوة بدر. وأخذوه إلى التنعيم ليصلبوه وسط حشد من الناس، فسألوه إن كان يود أن يكون النبى محمد مكانه، فقال «ما أود أن يُشاك بشوكة، لأحيا». وصلى ركعتين لله قبل قتله على الصليب.

واللافت فى كتابة خالد محمد خالد أنها كتابة أدبية بليغة دون تقعر، وهو حكاء بارع، لا يعظ أو يوجه وإنما يطرح أفكاره بعمق ووضوح ورصانة.

الحرافيش لنجيب محفوظ

يذكر البعض الروائى نجيب محفوظ «١٩١١-٢٠٠٦» مُقدمًا ثلاثيته كأهم ما كتب، تلك الرواية التى مثلت محاولة جديدة لتقديم فن سردى لأجيال متلاحقة وهى التى عرفناها بعنوان «بين القصرين»، «قصر الشوق»، و«السكرية»، وقد ظهرت جميعًا فى السينما كأعمال مهمة. وربما يتذكر آخرون الرجل بعمله الفذ «أولاد حارتنا» التى تعرضت لحملات من محاكم التفتيش الدينى، والتحريضى وصولا إلى محاولة اغتياله الآثمة عام ١٩٩٢. غير أننى بوجه خاص اعتبر أعظم أعماله رواية «الحرافيش» الملحمية، التى تقدم حكايات مسلسلة جرت فى الحارات المصرية، كملخص لتاريخ دول وممالك وصراعات لا تنتهى على كوكب الأرض. نشرت الرواية عام ١٩٧٧، ومثلت نصًا شديد التميز فيه سياسة وفلسفة وعقائد وتنبؤات وأفكار شتى، وعبرت عن هموم البشر وتغيرات تصوراتهم من زمن إلى آخر.

ولا شك أن هذه الملحمة تمثل نصًا تعليميًا للمبدعين المبتدئين فى مجال السرد، من حيث الرسم المتكامل للشخصيات، والتناغم السلس للأحداث وتداخلها، والجمال والجاذبية للغة المستخدمة، لذا فإننى اندهش من أولئك الذين يقدمون على كتابة رواية عربية، ولم يقرأوا «الحرافيش».

الثابت والمتحول لأدونيس

«الثابت والمتحول.. بحث فى الإبداع والاتباع» هو أحد أهم الكتب الفكرية المؤسسة فى العالم العربى وكاتبه هو الشاعر السورى أدونيس، وقد نال عليه درجة الدكتوراه فى بيروت عام ١٩٧٣. ورغم صدرو الكتاب فى ثلاثة أجزاء وقتها فإن الطبعات الأحدث ومنها طبعة قصور الثقافة فى القاهرة تضمنت جزءًا رابعًا أضيف لاحقًا.

والكتاب يتناول بتفصيل عميق الصراع الدائر فى الساحة العربية بين الحداثة والتراث، مفصلًا ما هو ثابت كالإيمان والنص القرآنى، وعارضًا ما هو مُتغير وهى شروح الإيمان وتفسيرات القرآن، واجتهادات المسلمين جيلًا بعد جيل فى فهم وقراءة النص.

يطرح المؤلف الشاعر رؤاه بضرورة إعمال الذهن فى كل متحول انطلاقًا من الثابت، ليؤكد أهمية استدامة الفكر، وتجدد الاجتهاد، وكسر التقليد، والنجاة من التكرار، وتحفيز الأذهان لمزيد من التدبر. وهو بمثابة حجر كبير فى بحيرة راكدة، إذ تمثل العودة إليه دعوة دائمة إلى إعمال العقل فى الدين لتجاوز القولبة والتجنيد.

الأعمال الكاملة لصلاح عبدالصبور

مثّل صلاح عبدالصبور «١٩٣١-١٩٨١» مرحلة جديدة فى الشعر المصرى الحديث، من حيث الشكل والمضمون. ونصوصه وكلماته ظلت باقية جيلًا بعد جيل، لعمقها وروعتها وخلوها من التكلف أو الخطابى. صحيح أن صلاح عبدالصبور لم يحظ بشعبية أمل دنقل نتيجة احتفاء أهل السياسة العرب بمواقفه الرافضة لمعاهدة السلام، ولم يفز بقلوب العذارى وغير العذارى الذين التفوا حول نزار قبانى مكررين قصائده فى الغرام والهيام، لكنه حافظ على تقدير متذوقى الشعر بعد رحيله، لأنه نقش جماله بهدوء وروية وزهد حقيقى.

وكتاب الأعمال الكاملة لصلاح عبدالصبور يضم تجاربه وروائعه تباعًا بدءًا من ديوانه المذهل «الناس فى بلادى» الذى لفت الأنظار إليه، ثم أعماله التالية وأبرزها «أحلام المسافر القديم» وصولًا إلى مسرحياته الشعرية الرائعة مثل «ليلى والمجنون» و«مسافر ليل»، وحتى العمل شديد الروعة «مأساة الحلاج».

يبدو صلاح عبدالصبور مُصرًا على استدعاء الإنسان النقى النبيل المُحب للبشر، الثائر للخير، والمواجه للقبح فى كل صوره، ليقدمه عبر قيم جمالية مبهرة. فانظر له وهو يقول فى مأساة الحلاج «إذ وليتم لا تنسوا أن تضعوا خمر السلطة فى أكواب العدل»، وتذكر نصه وهو يتساءل فى «ليلى والمجنون» قائلًا: «كيف ترعرع فى وادينا الطيب هذا القدر من السفلة والأوغاد؟»، لتعيد تساؤله زمنًا بعد زمن.

بالنسبة لى ككاتب أراجع العبارات وأبدل الكلمات سعيًا لما هو أجمل، فإن نصوص عبدالصبور مُعلمة ومُدربة ومُحفزة دومًا على التجويد، وهى ليست مما ينقضى أثره بعد قراءته، وإنما تظل ساكنة فى الذاكرة كنموذج جمال إبداعى خالد يستحق من كل قارئ الترحم على صاحبه كرد جميل لا نهائى.

البحث عن الذات للسادات

يكتسب كتاب «البحث عن الذات» الذى يتضمن سيرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات «١٩١٨-١٩٨١» أهمية قصوى نظرًا لما تميّز به صاحبه من ذكاء ودهاء وقدرة عظيمة على العمل السياسى فى بلد كبير ومؤثر مثل مصر. فضلًا عن كون الكتاب قد تعرض لأحداث عظيمة فى تاريخ مصر المعاصر، بدءًا من ثورة يوليو ١٩٥٢ وخلع الملك فاروق، مرورًا بحرب يونيو ١٩٦٧، وحتى وفاة جمال عبدالناصر، والصراع مع مراكز القوى، وحرب أكتوبر المجيدة عام ١٩٧٣، وما بعدها من عمل سياسى ودبلوماسى احترافى كانت نتيجته معاهدة السلام التى أعادت لمصر شبه جزيرة سيناء بعد احتلال أكثر من خمس عشر عامًا.

ويعد الكتاب أول كتاب سيرة لزعيم عربى معاصر دخل فى حرب مع إسرائيل، وهو أشبه بفيلم درامى ساحر فيه صعود وهبوط وتحولات وصراعات يُركز على البساطة ويبدأ من الجذور فى الريف، حيث يميل معظم المصريين المعاصرين لبدء سيرهم.

وهذا الكتاب- رغم ما يبديه البعض من تشكيك فى بعض الوقائع- يتميز بسلاسة اللغة وجمال الأسلوب وواقعية المشاعر المعبرة عن كل لحظة، وربما يعود ذلك إلى أن محرره كان الدكتور رشاد رشدى، الأكاديمى الذى استعان بالمترجم المخضرم الدكتور محمد عنانى ليترجم الكتاب لنشره باللغة الإنجليزية فى دار هاربر أندرو بالولايات المتحدة. لقد قضى رشاد رشدى ساعات طويلة على مدى شهور ممتدة عام ١٩٧٦ فى الاستماع إلى الرئيس السادات مسجلين الحكاية برمتها، قبل أن يصيغها فى كتاب حمل عنوانًا ساحرًا هو «البحث عن الذات». وكان السادات قد فكر فى الأمر من قبل، وسجل بعض الجلسات مع موسى صبرى، لكنه لم يعجب بتصوره للكتاب، وجرى الأمر نفسه مع أنيس منصور.