بصمة توفيق الحكيم الدينية.. كنز تاريخى عمره 90 عامًا عن الله والرسول والإلحاد

- كتب مسرحية «محمد» 1926.. و«الدفاع عن الإسلام» فى العام 1935

- آن للغرب أن يدرك أن «محمدًا» والإسلام هما من منابع الفكر الحر وطفرة من طفرات البشرية المتحررة

- لم تكن الحروب الصليبية فى حقيقتها إلا حرب الغرب على الشرق

- محمد قاوم أولئك السفهاء الذين كانوا يطلبون إلى الأنبياء أن يثبتوا نبوتهم بالمعجزات

- رجال الدين يبتسمون بسمة الظفر كلما قال رجال العلم قولًا يتفق مع الدين

- الله يختار من بين البشر عظيمًا له كاهل قوى يحتمل عبء الرسالة ويوحى إليه بالعقيدة

- الدين هو الذى رفع الإنسان فوق مرتبة الكائنات جميعًا فالذكاء ليس بالمزية التى اختص بها الإنسان وحده

- لم يرو لنا التاريخ أن النبى العربى عرف امرأة أو تحرك قلبه لامرأة قبل خديجة

من السهل أن تستسلم لما تروجه أدبيات الجماعات المتطرفة عن توفيق الحكيم، فهم يعتبرونه ملحدًا، ويحذرون مَن يتبعونهم من كتاباته، على اعتبار أنها كانت هدمًا للدين، لكنك عندما تقرأ بنفسك أعمال الحكيم ومقالاته وحواراته ستكتشف كاتبًا يملك قلبًا نقيًا وروحًا محلّقة فى سماوات الديانات الروحية.

يستند من يروجون لمروق توفيق الحكيم إلى جرأته على الله من خلال مقالاته التى نشرها فى جريدة الأهرام فى العام 1983 بعنوان «حديث مع الله»، وبعد اعتراض رجال الدين، على رأسهم الشيخ الشعراوى، أصبح عنوان المقالات «حديث إلى الله»، لكنهم ومع ذلك لا يغفرون له، ويعتبرونه واحدًا ممن أساءوا إلى المقدسات الإسلامية.

ينسى من يتجرأون على توفيق الحكيم مسرحيته الرائعة «محمد» التى كتبها دفاعًا عن الرسول، صلى الله عليه وسلم.

يعتقد البعض أن توفيق الحكيم عاد إلى رشده فى نهايات أيامه، باعتباره يقترب من القبر، لكن لا بد أن تتخلى عن هذه الفكرة عندما تعرف أنه كتب مسرحيته عن الرسول، صلى الله عليه وسلم، فى العام 1926.

صدرت الطبعة الأولى من مسرحية الحكيم باسم «محمد النبى البشر»، ثم أصبحت فى طبعاتها التالية وحتى الآن باسم «محمد صلى الله عليه وسلم» فقط.

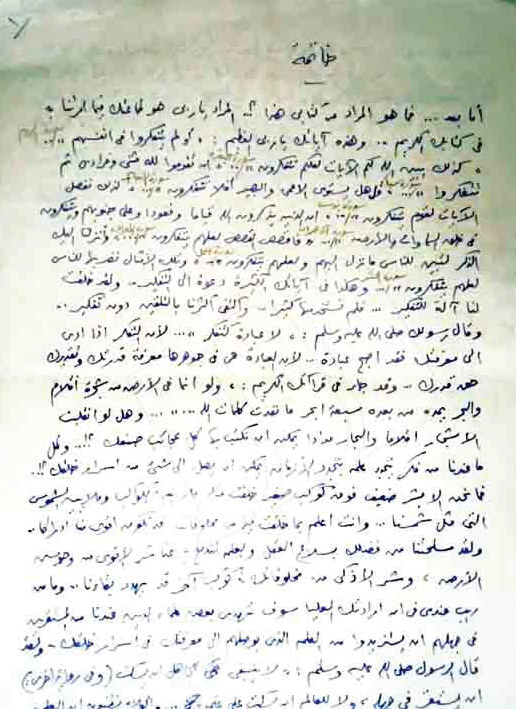

فى تقديمه لهذه المسرحية يقول توفيق الحكيم: المألوف فى كتب السيرة أن يكتبها الكاتب ساردًا باسطًا محللًا معقبًا مدافعًا مفندًا، غير أنى فكرت فى وضع هذا الكتاب قبل نشره عام 1926، ألقيت على نفسى هذا السؤال: إلى أى مدى تستطيع تلك الطريقة المألوفة أن تبرز لنا صورة بعيدة إلى حد ما عن تدخل الكاتب، صورة ما حدث بالفعل، وما قيل بالفعل دون زيادة أو إضافة، توحى إلينا بما يقصده أو بما يرمى إليه؟

لا يجيب الحكيم عن هذه الأسئلة، التى كانت أقرب إلى الخواطر، ولذلك ستجده يسترسل فى خواطره، يقول: عندئذٍ خطر لى أن أضع السيرة على هذا النحو الغريب، فعكفت على الكتب المعتمدة والأحاديث الموثوق بها، واستخلصت منها ما حدث بالفعل وما قيل بالفعل، وحاولت على قدر الطاقة أن أضع كل ذلك فى موضعه كما وقع فى الأصل، وأن أجعل القارئ يتمثل كل ذلك، كأنه واقع أمام الحاضر، غير مبيح لأى فاصل، حتى الفاصل الزمنى، أن يقف حائلًا بين القارئ والحوادث، وغير مجيز لنفسى التدخل بأى تعقيب أو تعليق، تاركًا الوقائع التاريخية والأقوال الحقيقية ترسم بنفسها الصورة.

قدم توفيق الحكيم حياة النبى، صلى الله عليه وسلم، فى صورة مسرحية، ولأنه يعرف حساسية ما أقدم عليه، ستجده يقول: كل ما صنعت هو الصب والصياغة فى هذا الإطار الفنى البسيط، شأن الصائغ الحذر، الذى يريد أن يبرز الجوهرة النفيسة فى صفائها الخالص، فلا يخفيها بوشى متكلف، ولا يغرقها بنقش مصنوع، ولا يتدخل إلا بما لا بد منه، لتثبيت أطرافها فى إطار رقيق لا يكاد يُرى.

يبرئ الحكيم ساحته تجاه هذه المهمة التاريخية الثقيلة فيقول فى ختام هذا التقديم: هذا ما أردت أن أفعل، فإذا اتضح للناس بعد هذا العمل أن الصورة عظيمة حقًا، فإنما العظمة فيها منبعثة من ذات واقعها هى، لا من دفاع كاتب متحمس أو تفنيد مؤلف متعصب.

لم يكتب الحكيم مسرحيته من منطلق رغبته فى إنتاج عمل فنى، ولكن كان وراء ما فعله دافع مهم للغاية، وهو الدافع الذى يكشفه مقال له- أعتبره وثيقة مهمة- وهو مقال «الدفاع عن الإسلام» الذى كتبه فى المرة الأولى فى مجلة «الرسالة» ونشره فى ١٥ أبريل ١٩٣٥.

يقول توفيق الحكيم: قرأت من تسع سنوات مضت قصة فولتير التمثيلية «محمد»، فخجلت أن يكون كاتبها معدودًا من أصحاب الفكر الحر، فقد سب النبى فيها سبًا فجًا قبيحًا عجيبًا، وما أدركت له علة، لكن عجبى لم يطل، فقد رأيته يهديها إلى البابا «بنوا الرابع عشر» بهذه العبارات «فلتستغفر قداستك لعبد خاضع من أشد الناس إعجابًا بالفضيلة، إذا تجرأ فقدم إلى رئيس الديانة الحقيقية ما كتبه ضد مؤسس ديانة كاذبة بربرية، وإلى من غير وكيل رب السلام والحقيقة أستطيع أن أتوجه بنقدى قسوة نبى كاذب وأغلاطه؟ فلتأذن لى قداستك أن أضع عند قدميك الكتاب ومؤلفه، وأن أجرؤ على سؤالك الحماية والبركة، وإنى مع الإجلال العميق أجثو وأقبل قدميك القديستين».

يعلّق توفيق الحكيم على ما عرضه من كلام فولتير الكاتب والفيلسوف الفرنسى عن النبى محمد، صلى الله عليه وسلم، بقوله: وعلمت فى ذلك الحين أن روسو كان يتناول بالنقد أعمال فولتير التمثيلية، فاطلعت على ما قال فى قصة محمد، علنى أجد ما يرد الحق إلى نصابه، فلم أر هذا المفكر الحر أيضًا يدفع عن النبى ما ألصق به كذبًا، وكأن الأمر لا يعنيه، وكأن ما قيل فى النبى لا غبار عليه ولا حرج فيه، ولم يتعرض للقصة إلا من حيث هى أدب وفن.

قرأ الحكيم بعد ذلك رد البابا «بنوا» على فولتير، فألفاه ردًا رقيقًا كيسًا لا يشير بكلمة واحدة إلى الدين، وكله حديث فى الأدب، فعظم عجبه لأمر فولتير، وسأل نفسه طويلًا: أيستطيع عقل مثقف كعقل هذا الكاتب العظيم أن يعتقد ما يقول؟

يكشف الحكيم عن سر مهم فى حياته الفكرية، يقول: منذ ذلك اليوم- يشير هنا إلى العام ١٩٢٦- وأنا أحس أنى فجعت فى شىء عزيز لدى، الإيمان بنزاهة الفكر الحر، وقد كنت أحيانًا ألتمس الأعذار لفولتير، وأزعم أنه قال ما قال لا عن مجاملة أو تملق، بل عن عقيدة وحسن طوية استنادًا إلى علم خاطئ بأخبار النبى، ولكن كتابه إلى البابا كان يتهمه اتهامًا صارخًا، ويدع مجالًا للشك فى دخيلة أمره، إنى قرأت لفولتير كتبًا أخرى تكشف عن آراء حرة حقًا فى مسائل الأديان، وتنم عن روح واسعة الآفاق تكره التعصب الذميم، فما باله عندما عرض لذكر محمد والإسلام كتب شيئًا هو التعصب بعينه، تعصب لدينه، ذهب إلى حد السجود وتقبيل الأقدام، لا لرب العزة والخلق، بل لبشر هو رئيس الكنيسة التى ما أرى أن فولتير كان ذات يوم من خدامها المخلصين.

ويفسر الحكيم ما فعله «فولتير» بأنه يأتى من باب الأطماع التى كانت تدفعه إلى التمسح بأعتاب الملوك والبابوات، ولم يكن لديه مانع من أن يقدم أفكاره الحرة ثمنًا أحيانًا.

منذ ذلك الحين و«فولتير» عده توفيق الحكيم متهمًا، لا يبرئه أبدًا، ولم يعده بعد ذلك من بين أولئك العظام الذين عاشوا بالفكر وحده وللفكر وحده، ويحسب أن التاريخ العادل سوف يحكم عليه هذا الحكم.

ويكشف الحكيم الكارثة، يقول: على أن ما يدعو إلى الدهشة من أمر «فولتير» أن الشرق والإسلام وقفا من الأمر موقف النائم الذى لا يعى ولا يشعر بما يحدث حوله، فلم أرَ كاتبًا من كتاب الإسلام قام فى ذلك الوقت يدفع عن دينه هذا الهراء الذى قاله «فولتير»، ويقذف فى وجه هذا الكاتب بالحقائق الباهرة القاطعة، أو أن مؤلفًا وضع كتابًا يبرز فيه شخصية النبى العظيمة واضحة جلية.

لقد كان الشرق- كما يرصد الحكيم- فى ليل هادئ بهيم، لم تثر فيه حركة «فولتير» يومئذٍ ساكنًا، ولكن اليوم قد تغير الأمر، ولاحت فى أفق الشرق خيوط الفجر، وقام فى هذا القرن كتاب يمجدون عقيدتهم، وهم يعلمون أن فى ذلك تمجيدًا للحق وللشرق، فإن المسألة ليست مسألة دين فقط، إنما هى أيضًا مسألة جنس وقومية.

ويمسك الحكيم بفكرة مهمة، وهى أن أوروبا عندما تقول الإسلام، فإنما تعنى فى غالب الأحيان «الشرق»، وعليه فإن الدفاع عن الإسلام لم يكن فى كل الأحيان دفاعًا عن عقيدة وديانة، إنما هو دفاع عن حياة تلك الكتلة التى يسميها الغربيون «الشرق»، ولم تكن الحروب الصليبية فى حقيقتها إلا حرب الغرب على الشرق، وإن الفتح الإسلامى عندما بلغ فرنسا وهدد أوروبا لم يكن فى الواقع إلا حرب الشرق على الغرب.

ويفرق الحكيم بين المفكرين الغربيين والشرقيين فى فهم هذه الأمر، فيقول: هذا المد والجزر بين الغرب والشرق يفهمه مفكرو الأوروبيين تمام الفهم، ويحسبون له الحساب، ويعملون دائمًا على أن تكون الغلبة لهم آخر الأمر، أو أن يطيلوا على الأقل أمد غلبتهم إن كان لا بد من تبدل الحال، ومن دوران الفلك طبقًا لناموس أعلى لا قبل لهم به، وهو ما لا يحدث من المفكرين الشرقيين.

يأخذ الحكيم من ذلك ما يعتبره منهجًا يجب أن يتبعه الجميع، فالدفاع عن شخصياتنا وعقيدتنا دفاع عن حياتنا، وعليه فإن الكتابات التى توجه لهذا الغرض النبيل ينبغى أن يكون لها حق المؤازرة والتعضيد.

ويثنى الحكيم على ما كتبه الإمام محمد عبده ردًا على الكاتب والوزير الفرنسى «جابرييل هانوتو».

كان «هانوتو» قد كتب يومًا مقالًا جاء فيه: لقد أصبحنا اليوم إزاء الإسلام والمسألة الإسلامية، اخترق المسلمون أبناء آسيا شمال القارة الإفريقية بسرعة لا تجارى، حاملين فى حقائبهم بعض بقايا تمدين البيزنطيين، ثم تراءوا بها على أوروبا، ولكنهم وجدوا فى نهاية انبعاثهم هذا مدنية يرجع أصلها إلى آسيا، بل أقرب فى الصلة إلى المدنية البيزنطية مما حملوه معهم، ألا وهى المدنية الآرية المسيحية، ولذلك اضطروا إلى الوقوف عند الحد الذى إليه وصلوا، وأكرهوا على الرجوع إلى إفريقية، حيث ثبتت فيها أقدامهم أحقابًا متعاقبة.

ويقول «هانوتو»: قصر فريق منا بحثه وحكمه على ما شاهده من المتناقضات والخلافات بين الدينين المسيحى والإسلامى، فرأى فى الإسلام العدو الألد والخصم الأشد.

ويضرب المثل على ذلك بأن المسيو «كيمون» فى كتابه «باثولوجيا الإسلام» قال إن الديانة المحمدية جذام فشا بين الناس، وأخذ يفتك بهم فتكًا ذريعًا، بل هى مرض مروع وشلل عام، وجنون ذهولى يبعث الإنسان على الخمول والكسل، ولا يوقظه منهما إلا ليسفك الدماء، ويدمن معاقرة الخمور، ويجمح فى القبائح، وما قبر «محمد» فى «مكة» إلا عمود كهربائى يبث الجنون فى رءوس المسلمين، ويلجئهم إلى الإتيان بمظاهر الصرع «الهستيريا» العام والذهول العقلى، وتكرار لفظة «الله» إلى ما لا نهاية، وتعود عادات تنقلب إلى طباع أصلية، ككراهية لحم الخنزير، والنبيذ، والموسيقى، والجنون الروحانى، وترتيب ما يستنبط من أفكار القسوة والفجور فى اللذات.

يشير الحكيم إلى أن أمثال هذا الكاتب يعتقدون أن المسلمين وحوش ضارية، وحيوانات مفترسة كالفهد والضبع، كما يقول «كيمون»: وإن الواجب إبادة خمسهم، كما يقول أيضًا: الحكم على الباقين بالأشغال الشاقة، وتدمير الكعبة، ووضع ضريح «محمد» فى متحف «اللوفر»، وهذا أيضًا قوله: وهو حل بسيط وفيه مصلحة للجنس البشرى.. أليس كذلك؟، وقد غاب عن خاطر الكاتب أنه يوجد نحو ١٣٠ مليونًا من المسلمين، وأن من الجائز أن يهب هؤلاء «المجانين» للدفاع عن أنفسهم، والذود عن بيضة دينهم.

ويخبرنا الحكيم بما فعله الإمام محمد عبده، فما كاد يظهر هذا الكلام فى صحيفة المؤيد، حتى قام لساعته مجردًا قلمه، وكتب نحو أربع مقالات هى أقوى ما قرأت دفاعًا عن الإسلام، وإظهارًا لحقيقة مبادئه الخافية على أغلب الأوروبيين.

جاء فى رد محمد عبده على «هانوتو» الآتى:

أولًا: يجب على الباحث فى الإسلام أن يطلبه فى كتابه، كما يجب عليه أن يطلب آثاره، والإسلام إسلام، والمسلمون مسلمون، ولو استشم مسيو «كيمون»، الذى استشهد «هانوتو» بكلامه، ريح العلم، لما استفرغ ذلك القذر من فيه، فسخافة رأيه وقلة أدبه تكفيه.

ثانيًا: من أين أتى المسلمون، وكيف دخل عليهم فى عقائدهم بالتشبيه؟ وفى عوائدهم بالتمويه؟ وممن تعلموا الافتراس؟ وعمن أخذوا الضراء بالشهوات؟ أنا أعلم ذلك وأهل العلم يعلمون، والله من ورائهم محيط.

ثالثًا: اتبع المسلمون سنن من قبلهم شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع، حتى سقطوا فى مساقطهم، وطارحوا الأوهام حتى انجروا إلى مطارحهم، وباءوا بما كان لهم وما عليهم.

رابعًا: حدثت فى الدين بدع أكلت الفضائل، وحصدت العقائد، وترامت بالناس إلى حيث يصب عليهم ما استفرغه «كيمون»، أما لو رجع المسلمون إلى كتابهم، واسترجعوا باتباعه ما فقدوه من آدابهم، لسلمت نفوسهم من العيب، وطلبوا من أسباب السعادة ما هداهم الله إليه فى تنزيله على لسان نبيه، ومهده لهم سلفهم، وخطه لهم أهل الصلاح منهم، واستجمعت لهم القوة ودبت فيهم روح الفتوة، وكان ما يلقاه «هانوتو» و«كيمون» من دين صحيح شرًا عليهما مما يخشونه من دين شوهته البدع.

خامسًا: يرى «كيمون» أن يخلى وجه الأرض من الإسلام والمسلمين، ويستحسن رأيه «هانوتو»، لولا ما يقف فى طريق ذلك من كثرة عدد المسلمين، وبئسما اختارا لسياسة بلدهما أن يظهرا ضعفهما، ويُعلنا خطل رأيهما وضعف حلمهما.

سادسًا: أما فليعلم كل من يخدع نفسه بمثل حلمهما أن الإسلام إن طالت به غيبة، فله أوبة، وإن صدعته النوائب فله نوبة، وقد يقول فيه المنصفون من الإنجليز مثل «إسحق طلير»، وهو قس شهير ورئيس فى كنيسة: إنه يمتد فى إفريقيا، ومعه تسير الفضائل حيث سار، فالكرم والعفاف والنجدة من آثاره والشجاعة والإقدام من أنصاره.

ينتهى توفيق الحكيم من النقل عن محمد عبده، ويبدأ هو فى عرض وجهة نظره، ويبدأ كلامه بقوله: نعم لقد آن للغرب أن يحترم عقائد الشرق، بل لقد آن للغرب أن يدرك أن «محمدًا» والإسلام هما من منابع الفكر الحر، وطفرة من طفرات البشرية المتحررة، والدليل على ذلك شخصية النبى ذاتها، وغرضه فى الدعوة إلى دين جوهره إقناع النفس بالحقيقة العليا، فـ«محمد» هو أول نبى مجّد البشرية بأن أعلن أنه بشر، وأن دينه هو دين الفطرة البشرية، وقاوم أولئك السفهاء الذين كانوا يطلبون إلى الأنبياء أن يثبتوا نبوتهم بالمعجزات، فأثموا فى الفكر البشرى، قبل أن يأثموا فى حق الدين.

فالمعجزة- أى الإتيان بعمل خارق للمعتاد- لا تدل على شىء ولا تثبت نبوة ولا تدحضها، فإن من الكهان أو بسطاء الناس من يملكون أحيانًا تلك القوى الخارقة فى أجسامهم أو عقولهم أو أرواحهم، دون أن يكونوا من أجل ذلك أنبياء، إن «النبى» ليس فى حاجة إلى معجزة كى يكون نبيًا، إنما النبى من حمل رسالة علوية لا ينصرف عن الحياة حتى يؤديها، ومن فضل «محمد» أنه لم يشأ أن يقنع الناس بغير ذلك، فقد بلغهم رسالته، واعتمد فى إثباتها على الملكات البشرية المجردة المتحررة.

فقد جاء فى كتب السيرة: إن المسلمين عطشوا أثناء مسيرهم إلى «غزوة تبوك»، فأمطرتهم السماء، فقال بعضهم: إنها معجزة، فصاح «محمد» من فوره: إنما هى سحابة مارة، وأن الشمس كسفت يوم مات ابنه «إبراهيم»، فقال الناس: إن هذا الكسوف معجزة، فصاح «محمد»: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته، هذا كلام «محمد» الذى قال الغرب إنه نبى كاذب، فهل يمكن أن يكون هذا جواب نبى كاذب؟

إن «محمدًا» قد فهم حقيقة النبوة، ووعى معنى الحقيقة العليا، وأدرك أن أكبر معجزة فى هذا الكون هى ألا يكون فى الكون معجزات، وأن كل شىء يسير طبقًا لنظام دقيق، وإذا قيل نظام قيل قانون، وإذا قيل قانون قيل عقل مدبر، وهذا العقل واحد أحد، تبدو سمته فى إدارة الأجسام غير المحدودة فى العظم، كما تبدو فى إدارة الأجسام غير المحدودة فى الصغر، ذات اليد العلوية ويظهر أثرها فى كل شىء، يد واحدة لا تتغير، وقانون واحد لا يتغير.

إن «محمدًا» قد تأمل الطبيعة كثيرًا أيام عزلته الطويلة فى «غار حراء»، وفكر مليًا فى نظامه العجيب، فكشف عن بصيرته وبصره، فامتلأ قلبه بالله الواحد، كما اقتنع عقله بوجوده، فجاء دينه دينًا كاملًا، صادقًا فى نظر القلب والعقل معًا. ولئن كان على الأرض نبى حرص على أن يجاهر بمحبة العلم ومصادقته، ولم يخش دينه العلم، ولم يضطهد العلماء، فهو «محمد»، الذى قال: «فضل العلم خير من فضل العبادة»، و«اطلبوا العلم ولو فى الصين»، وكثير من الأحاديث التى تثنى على العلم وتحض عليه. ذلك أن مصدر إقناع العلم، ومصدر إقناع «محمد» واحد: الكون وملاحظة ما فيه من إبداع ينم عن عقل مبدع هائل.

وفى كتاب حديث للعالم «أينشتاين» فصل ذكر فيه رأيه فى الدين، فقال: «إنه يعتنق ما يسميه» الديانة الكونية، تلك الديانة التى تملأ قلب كل عالم انقطع للتأمل، وذلك التناسق العجيب بين قوانين الطبيعة وما يخفى من عقل جبار، لو اجتمعت كل أفكار البشر إلى جانبه، لما كونت غير شعاع ضئيل، أقرب القول فيه أنه لا شىء».

ويضيف توفيق الحكيم: لا ريب عندى أن إحساس «أينشتاين» نحو الكون والله، هو عين إحساس «محمد» يوم كان يتحنث فى «غار حراء»، قبل نزول الوحى، إنما الأنبياء والعلماء قلوب واعية تشعر بجلال الله، ولا يمكن لنبى أن يكون نبيًا إلا أن يشعر من تلقاء نفسه بعظمة الخليقة، ويتحرق شوقًا إلى معرفة سرها، ولا يزال الشوق بقلبه حتى يكشف له الصانع الأعظم عن بعض نوره، ويوحى إليه بنشر هذا النور على الإنسانية.

ويستمر الحكيم فى رسم صورة النبى محمد كما يراها: إنى كلما تأملت شخصية «محمد» مجردة، ثبت إيمانى بأن الخصومة المعروفة بين العلم والدين ليس لها فى الحقيقة وجود، وأن الدين الحق لا يتعارض والعلم والحق، بل إن الدين والعلم شىء واحد، كلاهما يطلب نور الله ويريد وجهه، وكلاهما يعى ويؤمن ويلهج بتناسق الوجود، ووحدة قوانينه، ودلالة وحدة الوجود على وحدة الخالق، ولم يظهر نبى حق ولا عالم حق شعر بغير ذلك، إنما الفارق بين العلم والدين هو فى السبل التى يسلكها كل فى الدنو من الله، ومن قال إن وسائل العلم ينبغى أن تماثل وسائل الفن أو وسائل الدين.

إن الطرائق والسبل يجب أن تظل مختلفة مميزة لا يختلط بعضها ببعض، إنما المصدر واحد دائمًا، والغاية واحدة، فما الدين والعلم والفن إلا خيوط ثلاثة كتب على بشريتنا القاصرة العمياء أن تتمسك بها، لتهتدى إلى ذلك النور الذى لا بداية له ولا نهاية: الله.

ينتهى هنا مقال توفيق الحكيم الذى نشره للمرة الأولى فى مجلة الرسالة فى العام ١٩٣٥، ثم أعاد نشره للمرة الثانية فى كتابه «تحت شمس الفكر» الذى صدرت طبعته الأولى فى العام ١٩٣٨.

الجديد الذى قدمه الحكيم فى كتابه «تحت شمس الفكر» إلى جوار مقاله «الدفاع عن الإسلام» كان مجموعة أخرى من المقالات تصب فى مساحة تأملاته فى الدين.

المقال الأول كان بعنوان «منطقة الإيمان» الذى مهد له بحديث شخصى.

فعندما كان وكيلًا للنائب العام كان يرى عجبًا فى قاعات المحاكم وجلسات التحقيق، وكان يفكر كثيرًا فى أمر ذلك الشرير الذى طالع صحيفة حياته، فإذا آثام ودماء تسيل منها، ومع ذلك يقف أمامه متطلعًا إلى السماء، ويأبى أن يقسم بالمصحف كذبًا.

يقول الحكيم: هذا الآدمى قد انطلقت غرائزه الدنيا لا يقوم لها شىء، لكن بقيت-برغم هذا- فى نفسه منطقة عذراء، لم يتطرق إليها فساد، إنها منطقة العقيدة.. أهناك إذن حد فاصل بين العقيدة والغريزة؟

كذلك كان يدهشه أمر صديق من خيرة القضاة، كثير الورع، حريص على العبادة والصلاة، ومع ذلك كان عقله حرًا من كل قيد، ما يدور بينهما حديث فى الخالق والخليقة حتى يذهب هو فى التدليل والمنطق كل مذهب، إلى أن يقع فى الإلحاد وإنكار الجنة والنار، ويؤذن المؤذن بالصلاة، فإذا القاضى يسرع مخلصًا إلى ذلك الدين الذى قال فيه منذ لحظة قولًا عظيمًا.

ويسأل الحكيم: هل هناك إذن حد فاصل بين العقيدة والعقل؟

ويجيبنا عن سؤاله: إذا قلنا مع القائلين: إن العقل والقلب والغريزة ملكات ثلاث منفصلة إحداها عن الأخرى، فإن هذا القول يؤدى حتمًا إلى نتائج غريبة قد تعدل من نظرتنا إلى الأشياء، ولعل أول ما يفهم من هذا الاستقلال بين الملكات، تباين ألوان الحقيقة لدى كل منها فما يصدق عند القلب، قد لا يصدق عند العقل، بل إن كل ملكة من تلك الملكات تسيطر على عالم مختلف جد الاختلاف عن العوالم الأخرى، يقابل ذلك فى المحسوسات تلك الحدود والحواجز بين الحواس، فعالم البصر منفصل عن عالم السمع، والحقيقة البصرية غير الحقيقة السمعية، وما يعتبر موجودًا فى منطقة العين تراه العين المبصرة، لكن الأذن لا تدرك ولن تدرك هذه الحقيقة، ولن تعرف مطلقًا ما هو الحجر وما شكله، لأن عالمها- وهو عالم الأصوات- لا يخطر له على بال أن فى الوجود عالمًا، يسمى عالم المرئيات.

ويضيف الحكيم: العقل لا يدرى إلا ما يلائم وظيفته وما يخضع لمقاييسه، والحقيقة العقلية ليست الحقيقة المطلقة وليست الحقيقة كلها، لكنها الحقيقة التى يستطيع العقل أن يراها من زاويته، فإذا كانت العقيدة مرجعها القلب، فإن العقل لن يرى منها إلا الشطر الذى يستطيع أن يراه، ويظل محجوبًا عنه الشطر الواقع فى دائرة القلب.

ويدلل الحكيم على ما يذهب إليه بقوله: وجود الخالق الجبار المنتقم الرحمن اللطيف، لا شك فيه عند القلب، أما العقل فإن استطاع بالمنطق أن يتصور وجود الخالق، فإنه قد يرتاب فى صحة تلك الصفات المنسوبة إليه، وقد يراها- فى منطقه- صفات آدمية، أسبغها البشر على خالقهم، إجلالًا له، لأنهم وهم بشر لا يملكون غير تلك الصفات التى هى فى عرفهم مرادف الإكبار والتقدير.

ويضيف إلى دليله: أما حقيقة الخالق فأمر بعيد عن مقدرة العقل، وهل يستطيع الجزء أن يرى الكل؟.. هل تستطيع الكبد فى جسم الإنسان مثلًا أن تحيط إدراكًا بحقيقة شكل الإنسان الخارجى، وهى جزء منه داخل فيه؟.. إن كل ما تدركه الكبد هو وجود تلك المواد التى تمر بها كل يوم، فتحولها إلى إفرازات دون أن تدرى من أين جاءت، ولا إلى أين تذهب؟ العقل أيضًا يرى الأحياء كل يوم تدور دورتها، دون أن يدرى من أين جاءت، ولا إلى أين تذهب؟.. فالحقيقة العقلية أو العلمية لا يتجاوز علمها الكائنات التى تمر بالحواس، ومن يحمل العقل أكثر من قدرته فهو إنما يريد منه المستحيل، كمن يطلب إلى الكبد مضغ الطعام، فالحقيقة العقلية أو العلمية شىء، والحقيقة الإحساسية أو الدينية شىء آخر.

ينتقل الحكيم بعد ذلك إلى منطقة يعتبرها كثيرون منطقة حساسة، وهى منطقة رجال الدين وعلاقتهم بما يقوله.

يقول: إن رجال الدين يقعون دائمًا فى الخطأ، إذ يبتسمون بسمة الظفر كلما قال رجال العلم قولًا يتفق مع الدين، ويقطبون تقطيب الغضب كلما نقض رجال العلم أسس الدين، وما أحراهم فى كلتا الحالتين أن يبتسموا غير مكترثين بسمة الصفاء واليقين، ولم يعتقدوا تمام الاعتقاد أن العلم فى كلا الحالين كاذب عندهم وإن صدق، وأن لا شأن للعلم بهم، وأن الحقيقة الدينية بعيدة عن وسائل العلم ودائرة بحثه، وأن العقل يستطيع أن يهدم الدين كما يشاء، دون أن يسمع القلب طرقة واحدة من طرقات معوله، وأن أولئك الملحدين الذين سخروا عقولهم الكبيرة لتفنيد الدين وهدم أصوله والشك والتشكيك فى جوهره ووجوده- لم يستطيعوا لحظة واحدة أن يسكتوا صرخات القلب الحادة الصاعدة إلى ذلك الموجود الأسمى، الذى بيده نفوسهم.

وفى مواجهة واضحة يقول الحكيم: إن عقولهم كانت ترغى وتزبد بالكلام المعقول والمنقول، وقلوبهم فى معزل عن كل هذا الصخب، لا تشعر ولا تدرى شيئًا عن المعركة الحامية القائمة فى تلك الرءوس، فالتوفيق بين العلم والدين ضرب من العبث، على أن اجتهاد المجتهدين فى هذا السبيل لم يتعد ذلك الجانب من الدين الخاضع بطبيعته لحكم العقل، وهو الجانب الاجتماعى المبنى على الأخلاق، وما يتفرع عنه من فكرة الفضيلة والرذيلة.

ولأن الناس يتساءلون دائمًا: ما الدين؟.. وهل هو شىء مفيد للبشر فى أمر حياتهم ومعاشهم؟.. أم هو طريق لحل اللغز الأكبر وسبيل للنقوذ إلى المجهول الأعظم؟

ويجيب الحكيم: الواقع أن كل دين من الأديان المعروفة يتكون من هذين الوجهين، فالدين- باعتباره قانونًا اجتماعيًا ينظم الغرائز، ويحفظ التوازن بين الخير والشر- أمر متعلق بذات الإنسان، متصل إذن بعقله وعلمه، على أن عنصر «الأخلاق» فى الأديان ليس كل جوهرها، فإن بعض البلاد قد استطاعت أن تجد فى «الأخلاق» غنى لها عن «الأديان: إنما قوة الدين وحقيقته فى العقيدة والإيمان «بالذات الأزلية».

وهنا- كما يذهب الحكيم- لا سبيل إلى الدنو من تلك «الذات» إلا عن طريق يقصر عنه العلم الإنسانى، بل يقصر عنه كل علم، لأن العلم معناه الإحاطة والذات الأبدية لا يمكن أن يحيط بها محيط، لأنها غير متناهية الوجود، فالاتصال بها عن طريق العلم المحدود مستحيل، وها هنا يبدو عمل الدين ضرورة للبشر.

ويبرر الحكيم ما كتبه بقوله: إنى ما كتبت هذه الكلمة اليوم إلا لألفت نظر رجال الدين إلى وجوب التسامح والهدوء، كلما قام باحث يتكلم فى الدين عن طريق العقل، فإن الشرق اليوم مقبل على حياة علمية واسعة، مهادها المعاهد والجامعات، ولا بد لنماء ملكة العقل من التفكير الحر الطليق، كما أنه لا بد لحياة ملكة القلب من الشعور الحار العميق، فليترك رجال الدين المفكرين ليفكروا كما يشاءون، ويثرثروا كما يريدون، ويعرضوا بضاعتهم الكلامية التى هى كل بهرجهم الآدمى الأجوف، فإن كل هذا الضجيج لن يصل خبره إلى القلب، الذى لا يفتر لحظة عن التسبيح- رغمًا عنهم- بالعقيدة التى ركبت عليها حياته النابضة.

ويعود الحكيم مرة أخرى إلى مقاله «الدفاع عن الإسلام» لا ليعيد نشره هذه المرة، ولكن ليأخذ من واقعة فولتير، التى هاجم من خلالها النبى محمد «صلى الله عليك وسلم» مدخلًا جديدًا للدفاع عن الإسلام وعن الرسول.

المقال الثانى كان بعنوان «نجم أحمد».

يقول: وقف اليهودى على أحد آطام «يثرب» ناظرًا إلى السماء، يعلن إلى بنى قومه ميلاد النبى فى صيحة مدوية: طلع الليلة نجم أحمد.

ويسأل الحكيم : أحقًا لم ير ذلك اليهودى نجم أحمد قبل تلك الليلة؟

ويجيب: يخيل إلى أن الناس فى ذلك الزمان كانوا يسيرون مطرقين كالعميان، إن نجم أحمد طالع فى كل لحظة يشع نورًا من بداية الكون، لو أن للكون بداية، إلى نهاية الزمن لو أن للزمن نهاية، نجم أحمد هو الحق، والحق لا يبدأ ولا ينتهى.. ولا يظهر ولا يختفى.. إنه موجود.

ويسأل الحكيم مرة أخرى: إذن ما الإسلام؟.. وكيف ظهر الإسلام بظهور «محمد»، والمسيحية بظهور «المسيح»، واليهودية بظهور «موسى»؟

ويجيب: هنا لزم التفريق بين الحق وثوب الحق، بين المعنى والأسلوب، ما الإسلام إلا أسلوب من أساليب الحق، ورداء من أرديته، كذلك المسيحية، وكذلك اليهودية، وكذلك كل دين من تلك الأديان السماوية التى تتحد فى الجوهر وتختلف فى المظهر، وهنا نستطيع أن نفاضل بين الأساليب، وهنا فقط يجوز لنا أن نفاخر بالدين الأخير، إذ جاء بأسلوب جامع مانع، سهل متنوع، محكم الوضع، مصقول التراكيب، فالمفاضلة لا تكون فى الجوهر، لأنه واحد أحد، أما المفاضلة فى الأثواب.

وهنا يخطر على البال سؤال: هل تجوز المفاضلة بين الأثواب وهى كلها من صنع الخالق المعصوم، الذى لا ينبغى أن يخطئ، ولا أن يصحح ما سبق أن صدر عنه؟.. أو أن جوهر الحق وحده من شأن الله، أما الأسلوب الذى يعرض به على الناس فهو من شأن الرسل والأنبياء؟

وقبل الإجابة عن هذا السؤال يلفت محمد توفيق النظر فى قضية أخرى، وهى: هل للطبع والمزاج والخلق الذى ركب عليه النبى أو الرسول أثر فى أسلوب رسالته؟ هل شخصية الرسول تطبع بخاتمها شكل الدين الذى يدعو إليه؟.. وهل لظروف العيش التى نشأ عليها النبى دخل فى اتخاذ «القالب» الذى أفرغ فيه موضوع النبوة؟

ويقول فى هذه القضية: إن أجب على كل هذا بالإيجاب فإن التبعة فى «أسلوب» الأديان تقع بلا مراء على كاهل الأنبياء، والنبى إذن مسئول عن الطريق الذى اتبعه بالإبانة عن «الحق» مسئولية ملقاة على «شخصيته» التى صبغت الشريعة بصبغتها، وعلى قدر المسئولية تكون العظمة، وعلى قدر «الشخصية» ذات الجود الفعلى تقاس العبقرية العظمى والمجد الأسمى.

وإن صح هذا الكلام فإنى أستطيع القول بأن النبى أو الرسول لا يصل إلى الحق متجردًا عن شخصيته، بل إنه لا يستطيع الدنو من الحق إلا عن طريق شخصيته، كذلك فعل «النبى العربى»، وكذلك فعل «المسيح» و«موسى»، وكذلك كل «نبى» لا يستطيع أن يرى الحق إلا عن طريق إحساسه وطبعه وعقله، وهى ملكات تختلف باختلاف الأشخاص، وهنا يبدو سر تباين الأساليب التى جرت عليها الأديان فى عرض جوهر الحق على الناس.

ولعل «محمدًا» هو أكثر الأنبياء حرصًا على تنبيه الناس فى كل مناسبة إلى وجود شخصيته المستقلة، فهو لا يفتر يذكرهم أنه بشر خاضع للقوانين التى يخضع لها البشر، وأنه لا يتصل بالله هذا الاتصال الخاص- الذى قصر على الرسل- إلا إذا يشاء الله، وأنه فى كثير من حياته الخاصة أو العامة- حيث لا وحى يهديه السبيل- يتصرف كما يتصرف البشر، هكذا فعل فى معارك «بدر» و«أحد» و«الخندق»، إذ كان يستمع إلى مشورة أصحاب الرأى من رجاله، وهكذا فعل إذ لم يخف ميله إلى الطيب والنساء، بل إنه أعلن ذلك الميل لعلمه أن الميول من مميزات الطبع التى ركبها الخالق فى البشر، والنبى الحق أجل من أن يكتم مزاجًا أو طبعًا، وهو يعرف أن المزاج والطبع من مقومات الشخصية.

وهنا تبدو حكمة الإسلام ظاهرة بين سائر الأديان، فهو دين بسيط فطرى لم تدخله صناعة، كل شىء فيه صادق خالص صاف، ليس فيه إنكار لقوانين الطبيعة، بل فيه مسايرة حكيمة ومصاحبة رشيدة لكل ما فرضه النظام العلوى على البشر، من حيث تركيبهم المادى والمعنوى، ذلك أن أسلوب «محمد» فى إدراك «الحق» كان أسلوبًا مستقيمًا، فهو قد أدرك أن معنى الحق إنما هو السبب الذى يصدر عنه الناموس الأكبر، وأن روح الوجود هو النظام، إذ لا يُتصور أن تكون الفوضى من عناصر الخليقة، بل إن «الفوضى» إذا حلت فى نظام الوجود انقلبت نظامًا، لأنه لا وجود بلا نظام، بل إن كلمة «الفوضى» لا محل لها إلا فى أدمغة البشر، يعبرون بها عن كل ما يحدث شيئًا من الخلل فى ترتيب حياتهم الضيقة المحدودة.

أما الكون غير المتناهى- فى نظر الحكيم- فلا يعرف غير النظام، الذى فرض على الإنسان والحيوان والجماد، هل من سبيل إلى مخالفته؟

إن مخالفة النظام الطبيعى للإنسان والأشياء مخالفة لله، وكل دين يقف فى وجه النظام الطبيعى لا يمكن أن يكون من عند الله، لأن الله لا يناقض نفسه.

يعود الحكيم إلى النبى محمد، فيقول: كل هذا فهمه نبى الإسلام، ووعاه ببصيرته النورانية النافذة، فجاء أسلوب الإسلام فى الإفصاح عن الحق واضحًا جليًا، لا يأمر بالرهبنة، ولا بالفرار من الدنيا، ولا بتعذيب الجسد من أجل الله، لأن الله لا يأمر بتحطيم ما بناه، إنما يريد الله أن تعيش الأحياء طبقًا لقوانين الحياة التى وضعها لها، وأن تجاهد فى سبيل هذه الحياة، وأن تتغلب على عناصر الفناء بما هيأه لها من مناعة طبيعية، أو مناعة اكتسابية، والدين هو أداة المناعة الاكتسابية لمكافحة عناصر الفناء المادية والأدبية.

فلئن كانت غاية الدين عند البشر توفير أسباب الحياة الصحيحة، والدنيا الصحيحة خير تمهيد لآخرة صحيحة، فإن الإسلام بلا مراء هو دين الصحة فى كل شىء، فهو ذو صوت جهير فى الدعوة إلى صحة الجسم، وصحة العقل، وصحة العقيدة، ولئن كان ماضى هذا الدين السليم مجيدًا، فإن مستقبله ولا ريب يسير بازدهار يعم الأرض، لو استطعنا أن نجرده من سفسطة الجامدين، وننقيه من ثرثرة المتنطعين، وننقذه من احتكار الجهال المحترفين، وأن نرده إلى مبادئه البسيطة الصافية التى لا تصدم تقدمًا، ولا تعارض التطور الطبيعى للأذهان والأشياء.

ينطلق الحكيم إلى نتيجة مهمة يقول عنها: وقتئذ فقط نستطيع أن نغزو به كل النفوس وكل العقول، فإن الدين المثالى هو الدين البسيط، وهل أبسط من الإسلام شريعة، وهى لا تعرف رجال دين؟ ولا تقر وجود أناس يجعلون من هداية الناس حرفة يأكلون منها ويكنزون؟.. ومن الدين مهنة تدر الرزق وتعطى متاع الدنيا، إن أولئك الذين يجعلون الدين سلمًا للدنيا- لا الدنيا سلمًا للدين- قد طردهم الإسلام بعيدًا عن حظيرته، وجعل الدين سمحًا باسمًا باسطًا ذراعيه لكل الناس، لا احتراف فيه ولا احتكار.

ويؤكد الحكيم على ما يراه: نعم، إن حاجة البشر كافة قد أصبحت متجهة إلى هذا النمير العلوى الصافى من المبادئ البسيطة المستقيمة، التى لا خداع فيها ولا تمويه، ولا تناقض ولا تشويه، ولا إخلال ولا تدخل فى قوانين الطبيعة الأساسية التى وضعها المبدع الأعظم، إذا تم ذلك للإسلام فى هذا العصر، فلسوف يأتى يوم يقف فيه أهل الأرض أجمعون- من كل جنس ولون، على آطام بلادهم- يصيحون فى كل حول صيحة ذلك اليهودى: لقد طلع نجم أحمد.

وينتقل الحكيم بمقاله الثالث إلى «سر العظمة» ويبدأه بقوله: ينبغى لمن أراد أن يعلم سر عظمة «محمد» أن يتخيل رجلًا وحيدًا فقيرًا تمكنت من قلبه عقيدة، فنظر حوله فإذا الناس كلهم فى جانب وإذا هو بمفرده فى جانب، هو وحده الذى يدين بدين جديد بينما الدنيا كلها: أهله وعشيرته وبلده وأمته، والفرس والروم والهند والصين وكل شعوب الأرض لا يرون ما يرى، ولا يشعرون له بوجود، هذا موقف النبى، وهذا موقف العالم.

رجل عاطل من كل قوة وسلاح، إلا مضاء العزيمة وصلابة الإيمان، أمام عالم تدعمه قوة العدد والعدة، وتؤازره حرارة عقيدة قديمة شب عليها وورثها عن أسلافه، واتخذت لها فى قرارة نفسه وأعماق تاريخه جذورًا ليس من السهل على أول قادم اقتلاعها.

فالنبى هو ذلك القادم الذى يريد أن يقتلع تلك الجذور، ويضع مكانها غرسًا جديدًا، والعالم القديم هو ذلك السادن القوى لتلك الشجر العتيدة، يذود عنها، وتأبى كرامته أن يفرط فى ورقة منها.

إذن هناك مبارزة بين فرد أعزل، وبين عصر بأسره يزمجر غضبًا، عصر زاخر بأسلحته ورجاله، وعقائده وفقهائه وعلمائه ومشاهيره، وتقاليده وماضيه، ومجده وتاريخه.. هذه المبارزة الهائلة العجيبة، من يستطيع أن يقدم عليها غير نبى؟

على أن المعجزة بعد ذلك ليست فى مجرد التحدى، ورمى القفاز وارتفاع ذلك الصوت الضعيف على شاطئ ذلك البحر الطامى العجاج: أن اترك أيها العالم دينك القيم واتبعنى، ذلك الصوت الذى لا جواب عليه إلا سخرية طويلة وقهقهة عريضة.

وليست المعجزة كذلك فى مجرد شفاء الأصم وإبراء الأعمى، وإنما المعجزة حقيقة هى أن يخرج مثل هذا الرجل الوحيد الأعزل من هذه المعركة المخيفة ظافرًا منتصرًا، فإذا هذا العالم العتيد كله يجثو عند قدميه منكس الأسلحة، وقد انقلبت سخريته خشوعًا طويلًا، وقهقهته صلاة عميقة.

كيف ربح هذا الرجل الموقعة؟

ما وسائله؟

هل كانت له خطط وأساليب وقوة من شخصه مكنته من النصر؟

أو أن الله هو الذى نصره، دون أن يكون لشخصية النبى دخل فى الانتصار؟

ويجيب الحكيم على أسئلته بعبارة واحدة: عقيدتى دائمًا أن شخصية النبى لها أثر كبير.

ويقول: هنا معنى الاصطفاء، فالله يختار من بين البشر عظيمًا له كاهل قوى يحتمل عبء الرسالة، ويوحى إليه بالعقيدة ثم يتركه يجاهد فى سبيلها، فالنبى ليس آلة تحركها يد الله فى كل خطوة، إنما هو عهد إليه تبليغ دين، والعمل على إذاعته بين الناس بالوسائل التى يراها الرسول كفيلة ببلوغ الغاية، فالله لا يريد نشر الأديان للبشر إلا بالوسائل البشرية.. إنه لا يتدخل بقدرته العلوية، فيفرض الدين فرضًا على الناس كما تفرض عليهم الزوابع والأمطار، ولكنه يحب دائمًا أن يخلى بين الدين وبين الناس حتى يتغلغل الدين من تلقاء نفسه فى نفوسهم بجمال نوره وحده، ولكن أعين الناس لا ترى كل الأحيان، فهم يعيشون فى أعماق ماضيهم كالأسماك العمياء فى أغوار المحيطات.

هنا تبدأ متاعب النبى، وهنا تظهر المعجزة الحقيقية، وهى إبراء الأعمى، لا أعمى واحدًا، ولكن ملايين العميان، فهو الذى يفتح أبصارهم على نور طالما جحدوا وجوده، نور الدين الجديد الذى أتى به.

ويسأل الحكيم: كيف استطاع النبى أن يرى الناس ما يرى، وأن يقنعهم بما جاء به؟

والجواب عنده بسيط: حياة النبى وخلقه، إن الناس لا تقتنع بالكلام وحده، وإنما يؤثر فيهم الفعل والمثل، إن الناس يوم أيقنوا أن «محمدًا» لا يسعى إلى غنى ولا إلى ملك، وأنه يريد أن يبقى فقيرًا يشبع يومًا ويجوع أيامًا، وأن كل تلك المخاطر التى يتعرض لها فى كل خطوة، وأن كل ذلك الهوان الذى يناله من سفهاء القوم وأكابرهم، وأن كل ذلك الجهاد الذى ملأ به حياته بأكملها إنما هو فى سبيل العقيدة التى يقول لهم عنها، منذ ذلك اليوم الذى اجتمع فيه كبراء أمته، وعرضوا عليه ثروتهم، ووعدوه أن ينصبوه عليهم ملكًا، على شرط أن يتركهم على دين آبائهم، فرفض المال والمجد والسلطان، وأبى إلا شيئًا واحدًا صغيرًا: أن يؤمنوا معه بفكرته.

عند ذاك أدرك أولئك القوم جميعًا أن الأمر جد لا هزل، وأنهم أمام رجل لا ككل الرجال، وأنه الآدمى الذى لا يغريه فى الحياة شىء، ولا يعيش إلا من أجل فكرة، لا تقوم بمتاع من أمتعة هذه الدنيا الرخيصة، وجمال يضحى فى سبيله بخير ما فى الحياة.

أمام هذا الرجل أخذ الناس يفكرون مليًا، وثبت لمن كان قد ارتاب فى أمره أن مثله لا يمكن على الأقل أن يكون أفاقًا يعمل لمغنم، إنما هو رجل صادق مخلص، لا مطمع له من تلك المطامع التى يسعى إليها الناس فى هذه الدار، عند ذلك بدأ كثير من الناس يجلسون إليه ويصغون إلى كلامه.

فوسيلة النبى الأولى وخطوته التى نزل بها الميدان هى إقناع هذا الخصم الصاخب من الخلق أنه مجرد من الغايات الدنيوية، وهنا كانت قوته، فإن أمضى سلاح فى يد رجل يريد أن يقارع البشر هو أن يوجه البشر بيد خالية من مطامع البشر.

ولكن هذا لا يكفى، فالناس قد تقتنع بأمانة النبى وقد تستمع إلى ما يقول، ولكنها لا تستطيع أن تنبذ فى يوم وليلة كل ماضيها لتؤمن بهذا الكلام الجديد، إن صدر الجماهير كصدر المحيط العميق ذى الماء الكثيف، يدفع إلى سطحه كل جسم غريب، ولا ينفذ إلى أعماقه إلا شىء ذو وزن، بعد زمن وجهد، وإن الناس لشديدة الحرص على ما تسميه كنوز تراثها وتقاليدها، فما أدراهم أن هذا الكلام الجميل- الذى جاء به هذا النبى، ذو الحديث الطلى- ليس إلا بضاعة زائفة ووهمًا خلابًا، لعب بلب هذا الرجل الأمين المسكين فريسة مرض ومس؟

ما هو الأجدر بهم عندئذ؟

يطلبون له الطب حتى يبرأ، أو يلقون بكنوزهم ويتبعون حلمه ومسه؟

لقد وضعت المسألة إذن وضعًا آخر، واتخذت الحرب ميدانًا جديدًا.. ماذا يصنع النبى؟

لا بد له من أن يبدد ضباب الشك المخيم على الأذهان، حتى يصل إليها نور الدين، هنا صفتان لازمتان: الصبر والمثابرة، فإن العاقبة فى الحرب لمن صبر وصابر وثابر، وإن أمامه لخصمًا جديدًا، وهو الشك الذى يقوم الآن فى رءوس الناس، فإن كان حقيقة رجلًا عظيمًا فيقتل هذا الشك بمفرده، وما هو بشك رجل واحد، إنما هو شك أمة طامية، ولقد جاهد الرسول فعلًا فى كل لحظة من لحظات حياته، إلى أن استطاع ذات يوم أن ينقل العقيدة التى فى قلبه حارة قوية، إلى قلوب الناس جميعًا، وهنا كان النصر الأخير وتمت المعجزة وتمكن هذا الرجل الواحد أن يضع العالم فى قبضته ويخضعه لفكرته، ويطبعه إلى أبد الآبدين بخاتمه، ويدخل إلى صدره أشعة نور جديد.

ويدخل بنا توفيق الحكيم إلى منطقة حساسة فى حياة النبى محمد، وهى مساحة المرأة فى شبابه.

يقول: لم يرو لنا التاريخ أن النبى العربى عرف امرأة، أو تحرك قلبه لامرأة، قبل خديجة، فلقد كانت حياته، حتى الخامسة والعشرين، حياة الشاب الهادئ البعيد عن النساء، العاكف على عمله، يرعى الغنم فى الفلاة ويلجأ إلى التأمل العميق، فلم يكن للهو والمرأة حتى ذلك الوقت مكان من اهتمامه أو تفكيره.

كل ما ورد مع ذلك من أخبار لهو الشباب أنه قال ذات ليلة لفتى من قريش كان معه بأعلى مكة يرعيان غنم أهليهما: أبصر لى غنمى هذه الليلة حتى أسمر بمكة كما يسمر الفتيان، ثم خرج فلما جاء أدنى دار من دور مكة سمع غناء وصوت دفوف ومزامير، فجلس يلهو بذلك الصوت حتى غلبه الناس، فنام مكانه ولم يوقظه إلا مس الشمس، ورجع، فسأله صاحبه: ماذا فعلت؟، فأخبره بما كان، وكان هذا شأنه فى كل ليلة من مثل هذه الليالى.

كانت العفة المطلقة إذن هى صفته الغالبة وقتئذ، وكان الزهد والحلم والصبر والتواضع مما ميزه عن بقية الشبان، ومما جعل قومه يسمونه «الأمين».

ويسأل الحكيم: ما الذى كان يشغل رأس الشاب «محمد» فى تلك السن، ما دام اللهو والمرأة لا محل لهما عنده؟ أتراه كان يحس فى قرارة نفسه بمصيره العظيم؟

ويجيب: نعم إن هذا الفتى قد شب فى عصر شاعت فى جوه كهرباء غريبة، مشحونة بالأساطير والتنبؤات، عن قرب ظهور نبى من العرب اسمه «محمد» وكان مصدر هذا النبأ اليهود- أهل الكتاب- والكهان، حتى لقد سارع من بلغه ذلك من العرب، فسمى ولده «محمدًا» طمعًا فى النبوة، فهذا الجو الذى نشأ فيه الصبى «محمد» والاسم الذى حمله، والشائعات التى أحاطت به عن ذلك النبى الموعود- كان هذا كافيًا من غير شك فى أن يبعثه على التفكير فى هذا الأمر منذ الصغر، ولعله طمع- هو أيضًا- فى أن يكون هو النبى الجديد، ولعل هذه الفكرة تملكت كيانه وطغت على كل شبابه، فلم تتسع حياته فى ذلك الوقت لشىء آخر.

لقد كان هذا غالبًا شأن أغلب أولئك الذين انتظرتهم أقدار عظام، وتملكتهم منذ شبابهم مثل عليا وأحلام، عمرت كل أعوام شبابهم، وحلت فيها محل اللهو والمرح. إن كل شاب يعيش مع شبح امرأة جميلة، إلا الشاب الموعود برسالة عظيمة، فهو يعيش دائمًا مع شبح المجد المنتظر، ولعل هذا يفسر لنا بعض الشىء حياة الفتى «محمد»، حتى الوقت الذى لقى فيه أول امرأة أحبها «خديجة».

وإنا لو تأملنا الأمر مليًا لتبين لنا أنه لم يكن البادئ بالحب، كل شىء يدل على أن الزواج لم يخطر له على بال، والزوجة والمرأة آخر ما كان يفكر فيه وقتئذ، فلقد كان يسير فى طريق تأملاته الداخلية وأحلامه العليا، وكأنه لا يمشى على هذه الأرض، إلى أن لحظته «خديجة» ذات يوم، ولمست كتفه فأفاق قليلًا، ورفع عينيه إليها.. نعم، إنها هى التى كانت ترقبه منذ زمن، وإن لشعورها نحوه جذورًا ممتدة فى أغوار قلبها، امتداد عرق لذهب فى المنجم العميق.

ويتساءل الحكيم: ما مبدأ هذا الشعور؟

ويجيب: لعله ذلك اليوم الذى احتفلت به نساء قريش بعيد لهن، وكانت خديجة بينهن، عند وثن من الأوثان، فبرز لهن أحد اليهود مناديًا بأعلى صوته: يا نساء تيماء، إنه سيكون فى بلدكن نبى يقال له «محمد» فأيما امرأة استطاعت أن تكون له زوجًا فلتفعل، فقذفته النساء بالحجارة وقبحنه وأغلظن له إلا «خديجة» فإنها أطرقت، وكأن شيئًا وقع فى نفسها من كلامه، ثم حدث بعد ذلك أن «خديجة»- وقد كانت ذات مال كثير، وتجارة تبعث بها إلى الشام، وتستأجر من أجلها الرجال- أرسلت الشاب «محمدًا» فى تجارتها وضاعفت له الأجر، فعاد رابحًا ضعف ما كانت تربح التجارة على يد غيره، لأمانته واجتهاده، وقص عليها عندئذ غلامها ميسرة وقد رافق «محمدًا» فى رحلته- ما رآه من الشاب المستقيم الأمين.

ولعله أخبرها فيما أخبر أن أحد الرهبان قابله، وأنهما تذاكرا مليًا فى أمر النبى الموعود المسمى «محمدًا»، كل هذا مع ما تشبعت به الأذهان من أساطير النبوة المنتظرة قد ألقى فى روع «خديجة» أنها أمام شاب لا يبعد أن يكون هو النبى الموعود، فإذا أضفنا إلى كل هذا أن «محمدًا» كان فتى فى الخامسة والعشرين كريم الخلق جميل المنظر، وأن «خديجة» كانت امرأة فى الأربعين أدركنا أن مثلها كان لا بد أن يحبه مثله.

وهل يمكن أن نسمى هذا الشعور باسم آخر غير «الحب»؟

ذلك الذى يدفع امرأة ذات شرف وثروة أن تبدأ هى الخطوة الأولى نحو فتى فقير يتيم؟ هى التى قد تقدم إليها أكرم رجال قريش نسبًا وأعظمهم شرفًا وأكثرهم مالًا، طلبوها وبذلوا الأموال، فلم تلتفت إليهم، وأرسلت تابعتها فى خفاء إلى الشاب «محمد» تعرض عليه يدها.

منبع الحب إذن كان قلب «خديجة».

ولقد كان هذا الحب ساميًا قويًا عظيمًا، فاستطاع أن يفتح قلب «محمد»، وأن يملأه كل تلك الأعوام التى عاشتها «خديجة»، بل إن هذا الحب لم ينطفئ بموت «خديجة»، ولقد ظل مكانها من قلبه قائمًا دائمًا، لم تستطع قط امرأة أن تزاحمها فيه، هذا هو حب «محمد» الأول، وتلك ناحية من نواحى الفضل المجهولة لم يذكرها الناس كثيرًا لـ«خديجة»، بما هى أهله من التكريم والتمجيد.

إنها أول امرأة علمت «محمدًا» الحب.

ويختم الحكيم مقالاته الجديدة التى أضافها إلى مقاله «الدفاع عن الإسلام» بمقاله «جوهر الدين»، الذى يبدأه بقوله: كان «عمر بن الخطاب» شديدًا فى مراعاة أحكام الله، حريصًا على إقرار الأمن والأمانة بين الناس، فبينما هو يسير يومًا فى إحدى الأسواق إذ به يرى رجلًا يلتقط من الأرض لوزة، ويرفعها فى يده، ويجرى بها فى الطريق صائحًا: من ضاعت له لوزة؟

فما كان من عمر إلا أن انتهره، قائلًا: كُلها يا صاحب الورع الكاذب.

يأخذ الحكيم من هذه الواقعة منطلقًا لما يريده، يقول: فى الناس أيضًا من يلتقط لفظة فى كلام كاتب، فيرفعها منعزلة عن نواياه، مستقلة عن مراميه، ليندب ويولول صائحًا: ضاع الدين..ضاع الدين.

ومثل هذا المتظاهر بالورع لا يفهم من الدين إلا ألفاظًا، ولا يدرك بأفقه المحدود أن الدين لا يخشى عليه من لفظة، كما أن الأمانة لا يخشى عليها من لوزة، وأن الكتاب والشعراء فى كل العصور ينتفعون بكل ما فى الكتب القديمة من صور، دون أن يرتاب فى عقائدهم القارئ الحصيف.

ومن ذا الذى يستطيع أن يرمى بالوثنية شاعرًا يناجى آلهة الشعر، أو يرى فى هتافه- بإله الحرب، أو إله البحر- شركًا بالله الواحد الذى لا شريك له، وإنما هو صور من الآداب القديمة يستعيرها الشعراء والكتاب فى أساليبهم، دون أن يخطر فى بالهم أن من الناس من يضيق عقله فيخلط بين الصورة الشعرية والعقيدة الدينية.

ورغم ذلك فإن الحكيم كما يقول يحيى كل من يعنيه جوهر الدين، ويحث الناس على أن يفخروا بالدين، فإنه دائمًا يؤمن بأن الدين هو الذى رفع الإنسان فوق مرتبة الكائنات جميعًا، فالذكاء ليس بالمزية التى اختص بها الإنسان وحده، والنظام الإدارى المحكم أو الاقتصادى الكامل ليس وقفًا على المجتمع البشرى، فإن مجتمع النحل أدق منا نظامًا فى الإدارة، وإن مجتمع النمل لأتم منا إحكامًا فى الاقتصاد، ولكن الذى يميزنا- نحن معاشر البشر- هو الإيمان، ما من مجتمع غير مجتمعنا البشرى اهتدى إلى ذلك الإيمان الدينى، لأن حياة الروح لم يلج بابها غير الإنسان.

ويتوجه الحكيم إلى الإنسان فى كل مكان وزمان فى ختام مقالاته، يقول له: إذا أهدرت دينك أيها الإنسان فاعلم أنك قد أهدرت آدميتك، وإذا خلعت رداءك الدينى فقد خلعت رداءك البشرى، وانقلبت دابة تسعى إلى رزقها فى الأرض، ولا تقوى على التطلع إلى السماء، الدين هو الذى يرفع بصرك إلى أعلى أيها الإنسان، إلى أعلى من أقدامك وأرضك وطعامك وشرابك، وإذا استطعت أن ترفع بصرك إلى أعلى من فمك فأنت أرقى من الحيوان، وإذا ارتفعت إلى حيث تدرك وجود الله فأنت سيد الكائنات، كل شىء قد يعرفه الحيوان إلا الدين، لو عرفت جماعة من الحيوان يومًا معنى الدين لأصبحت فى الحال بشرًا ساجدين، ما من شىء نفخر به نحن الآدميين إلا أننا نسجد من أجل فكرة عليا، ونتحمس من أجل معنى مقدس.. وتعرف قلوبنا ما هو الإيمان.