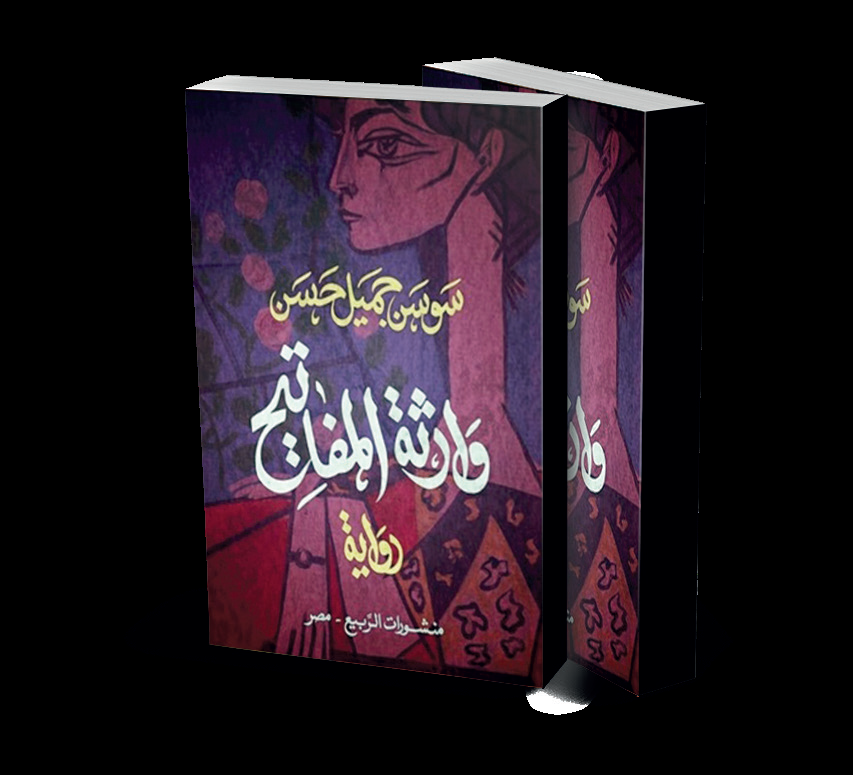

وارثة المفاتيح.. الروائية السورية سوسن جميل حسن: «المجتمع الرقيب» أخطر على الأدب من الديكتاتورية

- ظهور معتقد أو ثقافة الكاتب يُضعف العمل الإبداعى

- على الكاتب ترك شخصياته تنمو وتتحرك باستقلالية بعيدًا عن سلطته

- الأعمال الأدبية أرشيف حى لتاريخ الشعوب مقابل «تاريخ المنتصرون»

- فلنتحدث عن الثقافة فى سوريا بعد حل مشكلاتها الحياتية أولًا

بين الحروف والكلمات، تكشف الروائية السورية سوسن جميل حسن، فى روايتها «وارثة المفاتيح»، أبعادًا فلسفية وإنسانية تتجاوز الأحداث السياسية والواقع، مُنطلقة من نهج تتبعه فى كتابتها، وهو الانشغال بالإنسان، والتعبير عن همومه وأحلامه وتطلعاته.

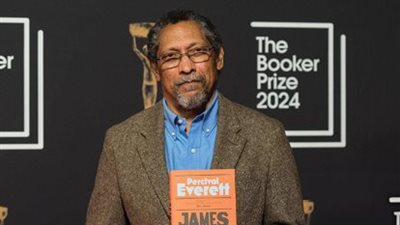

ومع وصول روايتها تلك إلى القائمة الطويلة لجائزة «البوكر العربية» لعام 2025، كانت لـ«حرف» هذا الحوار معها، لنغوص فى عالم الرمزية، والتساؤلات العميقة عن الحرية والمصير فى أعمالها، ونتعرف على رأيها فيما يجعل الأدب مؤثرًا فى أوقات التحولات الكبرى.

■ وصلت روايتك «وارثة المفاتيح» إلى القائمة الطويلة لجائزة «البوكر» لعام ٢٠٢٥، ما الذى ألهمك لاختيار المفاتيح كرمز مركزى فى الرواية.. وهل تعتقدين أن لكل إنسان مفتاحًا خاصًا يحدد مصيره؟

- لم تقم الرواية فى البداية على هذه الفكرة، بل جاءت فى سياق السرد، أو لنقل فى نهايته، فكلمة المفاتيح لم تأتِ إلا فى الصفحة الأخيرة، عندما وجدت «سمرا» نفسها وحيدة، فى بيت غادره كل ساكنيه، وتركوا مفاتيحهم معلقة بجانب الباب، عاطلة دون وظيفة.

بيت تداعى كمفهوم اجتماعى وإنسانى، وكان مجرد وجود هذا العدد من المفاتيح لباب واحد، وكلها عاطلة عن الفعل، مدعاة إلى الشعور بالعبثية، أو عدم الجدوى، لذا كانت نيتها تبديلها إلى نسخة جديدة تمتلكها هى: «سمرا» التى كانت شخصية ظل تقريبًا فى السرد.

أعتقد أن الإنسان يستفيد من تجاربه وتجارب الآخرين، وهو فى مسيرته الحياتية واكتسابه الخبرة والمعرفة، يشكل منظومته المعرفية والقيمية وأسئلته الوجودية، ويفهم كونه فردًا فى مجموع، ويكون عندها قد عمل على امتلاك مفاتيحه الخاصة فى الحياة.

■ كيف وظفتِ المفتاح فى الرواية كرمز لإبراز مفاهيم مثل المصير والحرية؟

- كلمة «مفتاح» تستخدم كثيرًا، ليس فى اللغة العربية فحسب، إنما فى كثير من اللغات، إن كان فى مجازات لغوية أو فى مدلولات مادية وأدائية، وغالبًا ما تشير إلى التقاط حل لمشكلة، أو بداية تأسيس لحالة مطلوبة، ابتداء من مفتاح الباب وصولًا إلى مفاتيح مفهومية ورد بعضها فى القرآن الكريم، كما جاء فى سورة الأنعام، الآية ٥٩ «وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلّا هو...».

وكلمة «مفتاح» تشير دائمًا إلى حالة مستقبلية، أى لا تتحقق إلا باستخدامه، لذلك ربما تشير فى الرواية إلى المستقبل، مفتاح البلاد الذى عليه أن يكون فعالًا، بعدما صارت النسخ السابقة كلها زائدة عن الحاجة، ربما هى مفتاح جديد لباب يفتح على سوريا الجديدة.

■ وماذا عن تأثير الحرب على العلاقات الأسرية كما ظهرت فى «وارثة المفاتيح»؟

- فى الرواية لم يبدأ تفكك هذه الأسرة منذ بداية الانتفاضة التى انحرفت وصارت حربًا، بل كانت بذور تفككها منذ بداية تشكلها ضمن ظروف سياسية واجتماعية، تحت ظل القمع والخوف وتأطير المجتمع، والفساد الذى مارسه النظام السياسى متحالفًا مع طبقة رجال الدين التى صنعها، فكانت النتيجة أن المجتمع كان على حافة الانهيار، مع دخول سوريا فى نفق الحرب، واستعصاء الحلول حتى اللحظة الراهنة.

لذلك نرى أن فى الرواية تتسارع عملية انهيار تلك الأسرة فى حقبة الحرب، لكن مقدمات تفككها كانت قد تشكلت على مدى سنوات سابقة، قبل أن تظهر سنوات الحرب تصدعها وتزيد فى عمقها، وذلك كنتيجة متوقعة ضمن السياق الذى مضى به السرد.

■ تظهر كل شخصية وكأنها «نيجاتيف» لبعضها البعض.. ما الذى أردتِ قوله من التناقضات بين «رضية» و«عفيف» و«الباشا» وابنه؟

- أختلف معك فى هذه النقطة، فالشخصيات ليست «نيجاتيف» لبعضها البعض، لكن ما يجمع بينها هو الواقع، وشروط العيش التى يفرضها سلطان السياسة والسلطان الاجتماعى، منها ما هو فعال ومؤثر وصانع للأحداث كشخصية «الباشا» وابنه.

أما بقية الشخصيات فهى جميعها نتيجة هذا الواقع الذى صنعته تلك الشخصيات الفعالة فى نظام القمع والخوف والفساد، فدفعتها إلى مصير لم تكن كلها قادرة على مواجهته فالابنة «عفراء» اتخذت قرارها ووقفت مع مطالب الشعب، والابن «عابد» اختار موقفًا أخلاقيًا، لم يستطع معه مقاومة الثقافة الجمعية التى تأصلت فى أعماقه، فانتحر. بينما «عفيف» و«غزوان»، وآخرهم «رضية»، كلّ واجه مصيره بطريقته، فى وقت كانت «سمرا» تكبر وتنضج فى الظل، وقررت صنع مفاتيحها المستقبلية.

■ الرواية ترصد تأثير الصراع السياسى على الجانب الاجتماعى والنفسى.. كيف تمكنتِ من إيصال ذلك دون الوقوع فى فخ المباشرة السياسية؟

- هذا يُترَك للقارئ، فهو من يحاكم العمل الإبداعى، أنا كتبت، وأثناء عملية الكتابة كنت أنساق إلى رؤيتى وملاحظاتى وفهمى الواقع، استنادًا إلى مرجعياتى الثقافية والقيمية والعاطفية أيضًا، فأنا امرأة وأم وطبيبة، ولم أكن أستطيع إشاحة نظرى عن معاناة الناس، عن معاناة الطفل والمرأة والكبير فى السن.

رأيت الحرب وكيف تحدث صدوعًا فى البنية النفسية والروحية للفرد السورى، فيستحيل شخصًا دون أمل أو طموح أو حافز، رأيته كيف يفقد الرغبة والشغف، ويدخل فى حالة من اليأس أو الإحباط أو العدمية. من هذا المنطلق حاولت أن أقدم نصًا، لا يصور الواقع بشكل مباشر، إنما يبنى واقعًا من صميمه، عل ذلك يسهم فى لفت النظر لدى القارئ إلى مكامن، لم يكن يراها فى حمأة الاستعار القائم.

■ كيف عبرتِ عن فكرة «لكل شخص فرصة قد تغير حياته»، دون إجبار القارئ على الشعور بإدانة أو تعاطف مع الشخصيات؟

- فى الحياة نرى الإنسان بشكل دائم خاضعًا لامتحانات وتحديات متسلسلة، هذه هى طبيعة الحياة، تزداد التحديات وتتعاظم العقبات أمامه، مع تعقد الوسط الذى يعيش فيه، وتقلص حالته الفردية واستقلاليته وازدياد قيوده. الإنسان ابن الظروف التى يعيش فيها ويتصارع معها، هذا ما أنا مقتنعة به، واستنادًا إليه أفهم شخصيات الأفراد وأتعايش معها حتى فى حياتى الواقعية. دائمًا ما أسعى إلى تحليل الظواهر التى أصادفها، من الممكن أن أضع أحكامًا قيمة على الشخصيات فى الواقع لأحدد سلوكى معها، ومدى الهامش الذى أمنحها إياه أو أمنحه لنفسى.

أما فى الأدب فالأمر مختلف، فظهور معتقد الكاتب أو ثقافته يُضعف العمل الإبداعى، عليه أن يترك شخصياته تنمو وتتحرك وتسلك باستقلالية، بعيدًا عن سلطته، فمهمة الأدب إثارة الأسئلة والابتعاد عن المواعظ، وليس تقديم وصفات جاهزة أو رؤى أحادية، عليه ألّا يلغى دور القارئ أيضًا، فهو الشريك الأساس فى العملية الإبداعية. لقد قدمت شخصيات واقعية دون أن أطلق عليها أحكامًا قيمة، لم أدن ولم أهلل، فهى لها دور، عملت على مساعدتها فى أدائه من أجل أن يكتمل المشهد الكلى للسرد.

■ هل يمكن اعتبار هذه الرواية بمثابة «تشريح» إنسانى واجتماعى للواقع السورى؟

- الرواية هى مرآة للواقع فى كل العصور والمراحل، تكشف التغيرات الكبيرة التى تحدث فى المجتمع، وهى تشجع القراء على فحص واقعهم الخاص، وإيقاظ الرغبة فى التغيير. ورغم أنها واقع متخيل، لكنه مولود من صميم الواقع الفعلى، من تناقضاته واعتواره ومشاكله، وحالة الإنسان فيه، بكل ما يتعلق به من قضايا معرفية واجتماعية وحقوقية وتنظيمية وسياسية وجمالية وغيرها. وعندما يكشف الأديب الزوايا المظلمة فإنه يساعد فى فهم ما هو غامض أو مغفل أو غير مفهوم، وفى تشكيل وعى الناس بواقعهم وتحريضهم على تغييره.

■ كيف تتقاطع «وارثة المفاتيح» مع رواياتك السابقة مثل «النباشون» و«اسمى زيزفون»؟

- كل رواياتى تنشغل بقضايا إنسانية ومجتمعية تخص مجتمعنا. «النباشون» كانت بمرتبة ناقوس الخطر الذى قرعته قبل انزلاق الشعب السورى إلى الجحيم فى حربه الأخيرة، ثم جاءت بعدها ٤ روايات على علاقة بتأثير الأزمة الكبيرة التى عاشها الشعب السورى، وما نجم عنها من مشاكل كبيرة وقضايا متعددة. كل هذا يندرج تحت مفهوم عام هو الإنسان، قضايا الإنسان تشغلنى، دون إغفال القيمة الجمالية للإبداع عمومًا، وللرواية خاصة.

■ هل يمكن اعتبار «اسمى زيزفون» شهادة لتوثيق ما حدث فى سوريا؟

- الأعمال الأدبية تساعد فى تشكيل الذاكرة الجمعية للشعوب على مر العصور، وتجعل من الممكن نقل القيم والتقاليد والنضالات والحركات الثورية والتحولات الاجتماعية والمفاصل التاريخية، وتشكل الوعى الجمعى والثقافة وغيرها. تعمل كأرشيفات حية تحافظ على الصورة الواقعية لتاريخ الشعوب، فى مقابل الصورة التى يدونها بعض الأطراف، خاصة المنتصر. من خلال قراءة هذه الأعمال، يمكن للأجيال أن تفهم بشكل أفضل كيف تشكلت وإلى أين تتجه. ومن خلال فهم العلاقة بين النص والواقع الاجتماعى، يمكننا ربما تصور عالم أفضل.

■ وما الذى دفعك للتركيز على العنف فى الرواية؟

- يكشف الأدب عن الديناميكيات الاجتماعية والصراعات والآمال وخيبات الأمل. يدعونا كل عمل إلى التفكير والشعور ورؤية واقعنا. إنه يجسد جوهرنا وعواطفنا وأحلامنا، وفى نفس الوقت، يعكس التناقضات والمظالم فى عصرنا. عندما نقرأ، لا نكتشف تاريخ الآخرين فحسب، بل نكتشف أيضًا قصة أنفسنا.

لذا، فإن الأدب هو أداة حاسمة لفهم هوياتنا الجماعية والفردية. لا نستطيع أن ننكر وجود العنف فى ثقافتنا وممارساتنا الجمعية، بل فى صياغاتنا اللغوية أحيانًا، وفى حواراتنا فيما بيننا أيضًا. هذا لا يعنى أن المجتمع بكامله يتسم بهذه الصفات، لكنها موجودة بكثرة، وهو موضوع يثير اهتمام الأدب.

■ كمواطنة ومثقفة سورية كيف ترين مستقبل سوريا وثقافتها وأدبها بعد سقوط «الأسد»؟

لم تتضح ملامح المرحلة المقبلة لسوريا بالشكل المطلوب بعد، ما زال الوقت مبكرًا، رغم أنه يمكن فهم بعض أشكال السلوك من قبل بعض الأفراد تجاه غيرهم، ويمكن حتى فهم العنف، المرفوض أيضًا، ويظهر بشكل متكرر أحيانًا. المجتمع السورى مُنهَك إلى حد بعيد، ولا بد من حل إسعافى لبعض مشكلاته الحياتية، والتأسيس لمرحلة جديدة يستطيع فيها المجتمع بشكل أساس أن ينعش كثيرًا من القيم والمفاهيم التى أضعفتها الحرب. بعدها نستطيع الحديث عن الثقافة والإبداع.

ليست الأنظمة السياسية أو الدينية هى التى تحاصر الأدب فحسب، بل الأخطر منها تأسيس المجتمع على أن يكون رقيبًا على ضمير الكاتب وحريته فى التعبير والإبداع، هذا حصل سابقًا تجاه مبدعين كبار قبل اليوم. المهم أن يبقى الأديب حارسًا للقيم، يرصد الواقع والتغيرات، بعيدًا عن الاستقطاب مهما كان، ويكون له موقف نقدى مما يحدث.