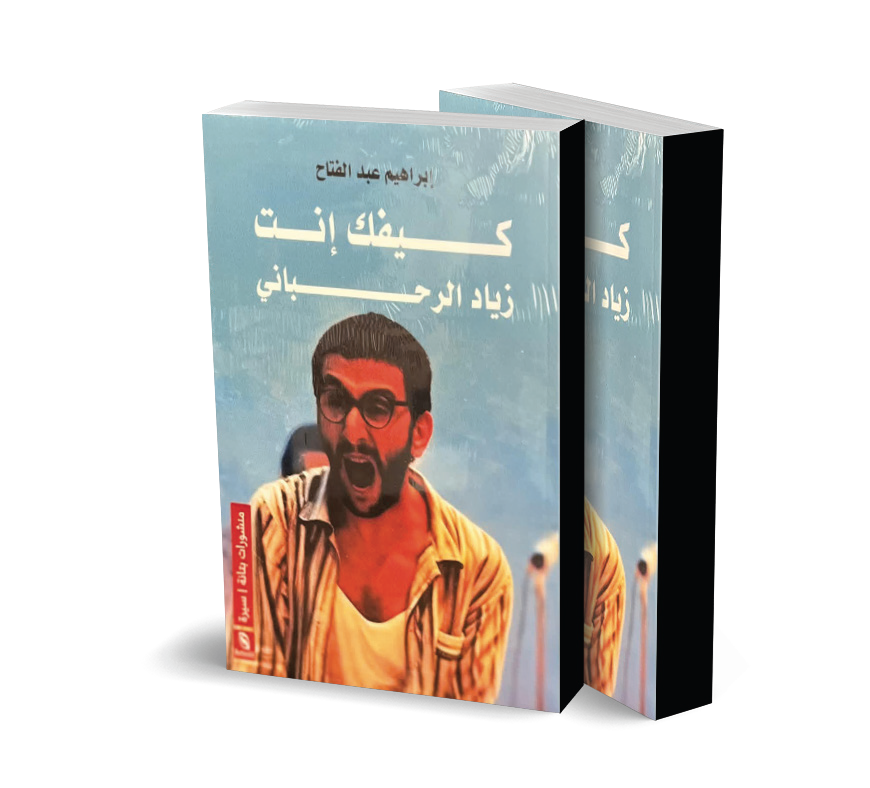

زياد.. فصول من كتاب «كيفك أنت.. زياد الرحبانى»

- مُدرسه قال عنه: لا يعزف كما نُعلّم ولا يسمع كما نحب لكنه يسبقنا جميعًا بخطوة

- كانت الموسيقى بالنسبة إليه ليست أداءً بل لعبة خطِرة مع النظام

- كان عزفه منذ البداية يشبه جدارًا يريد أن يحتمى خلفه أو ربما يريد أن يهدمه

- فى طفولته.. لم يتشاجر ز ياد مع أحد لكنه أيضًا لم يصادق أحدًا

- زياد يرفض المسرح التقليدى ويقترب من مسرح العبث «بيكيت يونسكو» لكنه يضيف إليه نكهة لبنانية شرسة

- زياد يستخدم اللهجة اللبنانية البسيطة، بأسلوب قريب إلى لغة الشارع

- فى مسرحه.. لا يُقدّم أبطالًا بل ضحايا واعِينَ بهزيمتهم ولا يترك مجالًا للأمل الزائف

هذا الكتاب ليس سيرة.

وليس مجموعة حوارات عابرة.

إنه محاولة للإمساك بالهواء الذى مرّ بين آل الرحبانى، وهواء بيروت فى نصف قرن من الموسيقى والحرب والحُب.

هنا لن تجد الحقائق مرتبة كالصور الرسمية.

بل ستجد أصواتًا، جُملًا مقطوعة، ملاحظات على ورق كراسات قديمة، ومشاهد قصيرة تنفلت من السياق لتعود إليه.

ستجد فيروز، لا كأيقونة على المسرح فقط، بل كأم تصنع القهوة فى الصباح، وكامرأة تُصغى أكثر مما تتكلم.

ستجد زيادًا، بمزاجه الذى يخلط السخرية بالحكمة، يطلّ فى الجملة الأخيرة ليترك السؤال مفتوحًا.

ستجد ريما، وهى ترتّب الصور والأرشيف، كأنها تخشى أن يسقط الزمن من بين يديها.

هذا الكتاب يوزّع نفسه على فصول تشبه لقطات مسرحية، يطلّ فيها كل صوت من زاويته.

أحيانًا نكون فى قاعة بروفا، وأحيانًا على شرفة بيت، وأحيانًا فى قلب حفلة، أو وسط ليل بيروت الماطر.

وبين كل فصل وآخر، تمرّ أنفاس جانبية.. جمل قصيرة، مثل ومضات، لا تقول كل شىء لكنها تُشعل شيئًا فى الداخل.

1

فى رحيل زياد الرحبانى، لا نفقد موسيقارًا ومسرحيًّا فحسب، بل نخسر آخر الأصوات التى كانت تدافع عن الحلم فى وضح النهار.

رحل من شرب المرارة وهو يغنى، من صرخ على الخشبة وعلى البيانو، من سخر من الجميع بمن فيهم نفسه، ولم يتورّع عن خضّ الساكن وهزّ الموروث، حتى لو كان ذلك الموروث يحمل اسمه: «الرحبانى».

زياد لم يكن «ابن فيروز» فقط.

كان ابن القهر اللبنانى، ابن شوارع بيروت الغاضبة، ابن الحروب الأهلية والانقلابات السياسية والمقاهى التى كانت تفكر أكثر مما تقدم.

كان الوارث الحقيقى لتمرد سيد درويش، ولجنون إمام عيسى، يغلى صوته بروح المقهورين، ويصدح ضد الساسة والسلطة والدجل والادعاء.

لم يمُت زياد اليوم.

لقد مات على مراحل.

مع كل قضية خُذلت، مع كل حلم طُمِر، مع كل ساحة فرغت من المتظاهرين، مع كل كلمة حرة سُحقت فى الإعلام أو فى الرقابة.

مات حين ضاقت بيروت، وتقلّصت مساحة الحرية، واختنق الهواء برائحة الطائفية والعفن السياسى.

مات حين صار الأرز مجرّد شعار، واللوز نبتة نادرة فى أرض مجرّفة بالخراب.

رحل زياد.. وترك البيانو مفتوحًا على نغمة ناقصة، وضحكة ساخرة عالقة فى الهواء.

سنفتقده كابنٍ للتمرد النبيل، كحالمٍ متمرد، ورافضٍ أبدى للمساومة.

كان من المستحيل أن يخرج فنان مثل زياد من بيت الرحبانية دون أن يكون مشبعًا بالفن.

لكنه لم يكتفِ بما ورثه، بل تمرّد عليه.

أدخل الهمّ اليومى، السخرية اللاذعة، البؤس الطبقى، وفكرة العدالة الاجتماعية إلى الأغنية والمسرح.

كتب مسرحيات صادمة، مثل: «بالنسبة لبكرا شو؟»، و«فيلم أمريكى طويل»، و«نزل السرور». وامتلأت أعماله بشخصيات مسحوقة، محبطة، ساكنة فى الهامش، لكنها تقاوم على طريقتها.

كان زياد ابنًا بارًّا للموسيقى، لكنه عاقٌّ للمثالية.

وإن كانت فيروز قد حملت صوت السماء، فإن زيادًا قد حمل صوت الأرض.

أهم ما فعله فى المسار الرحبانى أنه أعاد «تأنيث فيروز» من جديد- لا بمعنى الجنس، بل بمعنى الكائن الحى الذى يئنّ، ويغضب، ويشتاق.

حررها من القداسة، وجعلها تغنى للحب والفقد والمقهى، لا للوطن فقط.

فى «كيفك إنت؟»، لا نسمع صوتًا من الجنة، بل صوت امرأة تخاطب غائبًا.

وفى «سلّملى عليه»، لا تسلّم على علم أو فكرة، بل على شخص بعينه، مجهول، لكنه مرّ على القلب.

أعادها زياد من الشرفة إلى المطبخ، من السماء إلى السرير، من قمة الجبل إلى مقهى فى شارع الحمرا.

لغة زياد كانت جزءًا من ثورته.

لغة يومية، متقشفة أحيانًا، عنيفة أحيانًا أخرى.

لم يستخدم البلاغة الكلاسيكية، بل صنع بلاغته الخاصة: «بلا ولا شى».. «أنا مش كافر».. «عودك رنان».

2

فى سن الثانية عشرة

جلس زياد على البيانو

ولم يكن يعزف فقط

كان يفاوض المفاتيح على ما لم يُقَل له من قبل

المعلم يطلب مقطوعة كلاسيكية

وزياد يعيد توزيعها..

بمزاج ثائر ومزحة فى الأصبع.

فى البيت،

كان عاصى يراقبه عن بعد،

بابتسامة قلقة..

كمن يرى نارًا تشتعل فى ابنه،

ولا يعرف إن كانت ستدفئه أو تحرق البيت.

3

فى الرابعة عشرة،

طلبت منه فيروز أن يلحّن مقطوعة صغيرة.

هو لم يقل «نعم»،

قال: «ليش لأ؟»

ثم عاد إلى غرفته،

وغرق فى النوتات كمن يدخل حارة لا يعرف مخرجها.

كان يحلم بمسرح..

فيه الفقراء، البسطاء، الكسالى، والساخرون.

وكان يرى أن اللحن لا يُحفظ.. بل يُفهم.

حين كتب أول مسرحية،

سأله أحدهم: «لمن تكتب؟».

فقال:

«لكل من فقد الأمل فى أن يفهم شيئًا من نشرة الأخبار».

4

أحَبّ زياد.

مرات كثيرة، وبأشكال غير متوقعة.

أحب صوتًا.. فكرة.. عينين تلمعان فى العتمة..

لكنه كان دائمًا يشعر بأن الحب مشروع أكبر من أن يُنجز وحده.

كتب لها أغانىَ لا تعرف أنها لها.

وحين رحلت،

لم يبكِ.

فقط أضاف إيقاعًا شاذًّا فى منتصف المقطوعة.

قال لصديقه:

«أنا والموسيقى منفصلين.. بس ساكنين سوا من باب التوفير».

5

فى ربيع بيروت، تعرَّف زياد على دلال. لم يكن قد أنهى مراهقته بعد. كان يبحث عن امرأة تشبه حلمًا لا علاقة له ببيت الرحبانى، لا بفيروز، لا بالأساطير.

كانت أكثر «عادية» مما توقّع الجميع. وهذا تحديدًا ما جذبه فيها. لم تغنِّ، لم تكتب، لم تتحدث عن المسرح. كانت تشرب القهوة بصمت، وتضحك بصوت مرتفع.

قال لها:

«أنا مش زياد اللى بيشوفوه بالتليفزيون.. أنا زياد اللى بعدو ما بيعرف حالو إذا بيقدر يحب متل الناس».

فأحبها. وتزوجها.

سكن معها فى بيت بعيد عن البيت الأمّ، وكأنّه يريد أن يؤسس لجمهورية منفصلة عن «الدولة الرحبانية».

أراد أن يجرب الحياة كما هى، دون جوقات ولا ترتيب نوتات.

لكن الزواج لم ينجُ من التفاوت الكبير بينهما.

كانت الحياة اليومية تصدأ بسرعة. وكانت الخيبات تأتى متخفّية بثياب الغياب الطويل، والكلام القليل.

كتب مرة على حافة ورقة عمل:

«ما بعرف إذا الحب بيكفى، بس بعرف إنو الكذب ما بيساعد».

أنجبا صبيًّا. أطلق عليه زياد اسم «عاصى»، كأنّه بذلك يضع الطفل تحت حماية إرث الأب الكبير.

كان يحمّمه، يحمل الحليب فى آخر الليل، يغنى له.. «نام يا حبيبى، نام».

لكن، كما فى الأفلام التى لا تنتهى كما بدأَت، جاءت الحقيقة:

الطفل ليس ابنه البيولوجى.

كانت الطعنة نظيفة. بلا صراخ، بلا محكمة.

قال لأحد الأصدقاء:

«ما عم إحسّ بوجع.. بس متل كأنك عايش بشخص تانى، وإجيت لحظة ووعيت إنك كنت تمثّل عليه».

ومع ذلك، لم يتخلَّ عنه. ظلّ عاصى ابنه، ولو أن الوراثة خانته.

حين هجرته دلال وسافرت إلى لندن، تركت له رسالة أخيرة، باردة، موجزة، حاسمة.

ردّ عليها برسالة كتبها فى ليلة واحدة، فيها كل الترددات النفسية التى يعرفها عُشاق الشرق:

اطمئنان وسخرية، حب وشتيمة، رجاء واستهزاء، و«حمارة» فى نهايتها لا يليق بها أحد إلا زياد.

«يا حمارة.. يخرب بيتك شو حمارة. بس ديرى بالك ع حالك لأنك حمارة.. بس حمارة كبيرة ما تخلى حدا يعرف».

كان يمكن لهذه الرسالة أن تكون نهاية، لكنها لم تكن.

كانت مجرد فصل فى رواية لم تكتمل.

زياد لم يكن يبكى، لكنه لم يكن يضحك أيضًا.

بعدها، جلس على البيانو، ووضع كوب القهوة إلى يساره.

لم يكن فى البيت سوى صوته ونغمات ناقصة.

قال فى نفسه:

«ما بتكفى القصة تكون حزينة لتصير أغنية.. بدها تكون صادقة».

ثم عزف لحنًا لم يسمّه، لكن من سمعه قال:

«فيه شى متل الغدر.. ومتل الغفران.. بنفس الوقت».

عاد زياد إلى وحدته الكثيرة، قضى ما يقرب من عامين فى عزلة كاملة، دون الأسرة والأصدقاء، إلى أن أشرقت كارمن ليس فى سمائه، فى ركن صغير بكواليس مسرح المدينة.

ضوء أصفر باهت يتسلل من مصباح معلق فوق الطاولة، زياد يجلس منحنيًا على كراسة نوتة موسيقية، يكتب بلون أزرق، يضع سيجارته جانبًا. تدخل كارمن، تضحك من شىء لا يُرى، فيلتفت إليها.

نظرة صامتة، طويلة.

هو يرفع حاجبه، هى ترد بابتسامة فيها فضول.

الموسيقى: عزف حى على البيانو فى الخلفية، لحن يشبه «شو بتشبهك تشرين».

إلى بيت زياد فى الأشرفية، غرفة مزدحمة بالكتب وأشرطة الكاسيت.

عند منتصف الليل..

تقف كارمن عند النافذة، تتحدث بعصبية، تلوّح بيدها. زياد جالس على البيانو، يعزف لحنًا هادئًا متعمّدًا تجاهل الموقف.

هى تصرخ:

«إنت ما بتسمع!».

هو يهمس:

«بسمع، بس بسمع بصوتى مش بصوتك».

صمت طويل

ثم تعود لتجلس بجانبه، تضع رأسها على كتفه، ويكمل العزف.

فى فجر يوم آخر بمقعد حجرى يطل على بيروت من الأعالى..

يجلسان متلاصقَينِ على الدرج، لا يتحدثان، ينظران إلى الأفق حيث الضوء يزحف ببطء.

فى يدها كوب قهوة. فى يده ورقة عليها كلمات غير مكتملة.

تدير وجهها نحوه وتقول:

«ما راح فل. لو شو ما صار».

يهز رأسه، لا يرد، فقط يضع الورقة فى جيبه.

6

مدرّس الموسيقى فى المدرسة وصف زيادًا بأنه «خطأ فى الكتيّب التعليمى»، وقال:

«لا يعزف كما نُعلّم، ولا يسمع كما نحب، لكنه يسبقنا جميعًا بخطوة إلى حيث لا نجرؤ».

لم يكن زياد طالبًا مجتهدًا على الورق، لكنه كان يعرف تمامًا كيف يختبئ خلف صمته. وكان المعلمون يتعاملون معه كما يتعامل صيّاد سمك مع تمساح: بحذر، وريبة، وإعجابٍ مكتوم.

لم يتشاجر زياد مع أحد، لكنه أيضًا لم يصادق أحدًا. لم يكن منغلقًا، بل متحفّظًا، وكأن لديه شيئًا يخشى تسريبه.

وحين سُئل مرة عن اسمه الكامل، قال:

«زياد فقط. الباقى يخصّهم».

كان يقصد «الرحابنة». الاسم الذى فتح له كل الأبواب، لكنه أيضًا حمّله عبئًا لم يختره.

فى أحد أيام الخميس، دُعى طلاب الصف إلى المشاركة فى حفل المدرسة السنوى. اختار بعضهم الشعر، والبعض الآخر الرقص الشعبى، أما زياد، فطلب شيئًا لم يفهمه أحد: «احتاج آلة بيانو غير مضبوطة تمامًا».

ضحك المدير، وسأله: «ولماذا غير مضبوطة؟»

فأجاب زياد:

«لأن الحياة مش ماشية على السُّلَّم الموسيقى».

لم يفهموا. لكنهم تركوه يفعل ما يريد، فقط ليكتشفوا بعد الحفل أنه ألقى خطابًا موسيقيًّا لا شفهيًّا، عن الزيف، عن الإيقاع المفروض، عن المجاملات التى تُغنّى.

فى نهاية العرض، صفق له الجمهور قليلًا، وصمت كثيرًا. لم يعرفوا إن كان ما فعله فنًّا أم تمرّدًا، لكنه بالتأكيد لم يكن عاديًّا.

منذ تلك اللحظة، بدأت أسطورة الصبى الذى لا يخاف من النشاز.

فى البيت، لم يتحدث عن الحفل. فقط جلس أمام البيانو، وبدأ يعيد العزف على مقطوعات لم يُسمح له بها، يضيف إليها جملًا غير متوقعة، يقطعها فى منتصفها، يضحك، ثم يبدأ من جديد.

كانت الموسيقى بالنسبة إليه ليست أداءً، بل لعبة خطِرة مع النظام. وكل مرة يعزف فيها، كان كأنه يُجرّب كيف يبدو العالم لو كان حرًّا من كل قواعد التناغم.

وحين لاحظت فيروز أنه يعيد عزف إحدى أغانيها لكن بنغمة حزن مفرط، قالت له:

«زياد، هذه الأغنية فرحة».

فردّ دون أن ينظر إليها:

«مش لما تنغنى بصوتك».

كان هذا ردّه الأول، المبكر، على الإرث، على الحب، وعلى فكرة أن الفن قد يُرغِم أحدًا على الفرح.

كبر زياد داخل قوقعة لحنية صامتة. كان يرى فى عينى والده عاصى شيئًا أكبر من الإبداع: مرارة مكبوتة. كان يفهم أن «عاصى» ليس فقط ملحنًا عبقريًّا، بل أيضًا رجلٌ يحاول أن يبقى واقفًا فى وسط زلزال.

وكلما أصغى إليه، شعر زياد بأنه لا بد أن يبدأ مبكرًا فى الاستعداد للهزّة المقبلة.

لذلك، كان عزفه منذ البداية يشبه جدارًا يريد أن يحتمى خلفه، أو ربما يريد أن يهدمه.

7

شارع الحمرا- الثالثة عصرًا

زياد ينزل من تاكسى قديم، يمسك جريدة النهار تحت ذراعه، يتلفت بنفاد صبر.

يقطع الشارع وهو يشتم بخفة:

«شو هالزحمة.. صرنا شعب بيجيد الوقوف».

يعرفه بائع الصحف، يشير له دون كلام. زياد يومئ برأسه.

رائحة القهوة المحمّصة فى «مودكا»، رائحة الكتب القديمة فى «أنطوان»، امرأة تدندن «كان الزمان وكان»،

ورجل مسن يقرأ الجريدة بالمقلوب.

كل شىء كما تركه أمس.

لكنه يعرف أن لا شىء كما كان.

الخامسة مساءً

ثمة ورق مبعثر، وأوراق نوتة موسيقية على البيانو غير المضبوط.

إبرة الميكروفون لا تثبت فى مكانها.

زياد يصرخ دون أن يرفع صوته:

«قلتلّك.. قلنا نعيد المشهد من عند: بترجع بتنسى، مش قبلها».

ثم يضحك فجأة، يقول للممثل:

«ما عم تلعب دور فقير.. إنت فعلًا فقير، بس ناسى!».

يهمس للمصور:

«إذا طلع ضوّ العرق على جبين الممثل، ما تمسحه.. خلّى الناس تشوف إنو فى شى عم يتعب ليتضحك».

السابعة مساءً

صوت عود يجرّ نغمة حزينة.

زياد يدخّن نصف سيجارة منسية فوق البيانو، يكتب سطرًا على ورقة دفتر مدرسى،

ثم يقطّعها بملل.

يراجع الجملة نفسها للمرة الخامسة:

«أنا مش كافر..».

ويتركها دون نقطة.

ينظر حوله، يقول بعين نصف مغمضة:

«يمكن خلصنا، بس فى شى ناقص.. يمكن لأنو نحنا ناقصنا».

التاسعة ليلًا

يختار طاولة مواجهة للحائط. لا يحب أن يراقبه أحد.

النادل يعرفه دون أن يسأله.

«متل العادة، أستاذ؟».

يأتيه القهوة مرّة، مع سيجارة على طرف الصحن.

يفتح دفترًا صغيرًا، يكتب بخط مائل:

«لو ما كانت الحرب..

كنا بعدنا عم نضحك بلا مناسبة».

يترك الجملة ناقصة، ويمسحها بكعب كفه.

منتصف الليل

الضوء خافت.

شابٌ يعزف «Take Five» على الساكسفون.

زياد يجلس فى الزاوية، كأسه نصف ممتلئة.

أحدهم يهمس فى أذن صديقه:

«هيدا زياد.. بيشرب متلنا».

وزياد يسمع، يبتسم، يقول فى داخله:

«مش متلكم.. أنا بشربنى».

يقلب الكأس على راحته، يطلب «واحدة أخيرة»، ولا يشربها.

الثالثة فجرًا

الغرفة شبه مظلمة.

الراديو يعمل على موجة خافتة، تنقل نشرة جوية من قبرص.

زياد يحدق فى السقف،

يفكر فى جملة لم يكتبها:

«ما فى أصعب من إنك تتذكّر، وإنت عم تفتّش عالنوم».

وسادة مقلوبة، شرشف غير مرتب،

وصوت داخلى لا يسكت:

«هالليل طويل لأنو ما عم نستاهل يخلص».

جملة أخيرة

الساعة تشير إلى الرابعة والثلث.

زياد ينهض فجأة، يفتح بيانو الصالة.

يعزف نغمة قصيرة،

ويكتب على ورقة مهملة:

«صباح الخير يا وطن ما نام».

8

لم يكن زياد فى سن السادسة عشرة قد حسم خياراته الكبرى، لكنه كان قد بدأ يرفض، يبتعد، يغيّر اتجاهه كلّما شعر بأن الطريق مرسوم له سابقًا.

فى هذه السنّ، غالبًا ما ينشغل الفتيان بأسئلتهم الخاصة: الحب الأول، الصداقات، الجسد الذى يتبدّل، وقلق المستقبل.

لكنّ زيادًا، وهو يعبر بين هذه المراحل، كان يشعر وكأن كل مرحلة ليست له.

قال مرة لصديقه الوحيد فى الصف:

«أشعر أنى ضيف فى حياتى».

كان والده عاصى قد بدأ يتعب.

صمتٌ جديد دخل البيت، يقطعه صوت الراديو، أو بحة فيروز وهى تتدرّب وحدها.

كان زياد يرى والده يتآكل بصمت. ولم يكن يعبّر عن قلقه، بل يحمله بين نغمات تخرج منه كأنها نداء استغاثة لا يُسمع.

فى ذلك الوقت، بدأ زياد بكتابة شىء مختلف:

حوار أولىّ لمسرحية لا عُنوان لها، لا أسماء واضحة فيها، فقط أصوات تهتف من خلف الستارة:

«إحنا جينا عالبلد غلط».

«وماشيين صح!»

قال لأمه:

«بدى أعمل مسرح. بس مش المسرح اللى بيصفقوا له الناس، المسرح اللى بيكهربهم».

لم يكن أحد يتوقع أنّ فتًى فى سنِّه يفكر فى ما هو أبعد من لحن أو جملة موسيقية.

لكن زيادًا كان يرى أن الموسيقى وحدها لا تكفى،

يجب أن تقول، تحتج، تفضح.

فى أول مسرحية كتبها فعليًّا، لم يكن فيها ديكور، ولا زينة. فقط طاولة، كرسى، ومذياع.

ولما سأله أحدهم: «ليش ما بتحط شى يفرّح العين؟»

قال:

«لأن العين صارت شبعانة كذب».

بدأت حياته تنقسم إلى نصفين:

البيت، حيث الأسطورة والاسم والضوء الخافت،

والشارع، حيث صوت الناس المبحوح، وجدران المدينة المليئة بشعارات يكتبها الفقراء ولا يقرؤها أحد.

كان يجلس على الرصيف أحيانًا، يراقب رجلًا يبيع الكعك، أو امرأة توبّخ طفلها على ثمن الخبز،

ثم يعود للبيت ليكتب مشهدًا كاملًا عن هذا،

مشهدًا لا يكتبه الرحابنة،

ولا يرغب أحد أن يراه على المسرح،

لكنه مصرّ أن يسمعه الجميع.

فى لقاء مبكر مع صحفى جاء ليسأله عن مشروعاته، قال زياد:

«أنا بشتغل لأنى خايف. خايف من الصمت، من التكرار، من التصفيق التلقائى».

«أنا مش ابن فيروز، أنا ابن الغلطة اللى خلتنى شوف أكتر مما بدى».

لم تكن كلماته مقبولة، لكنها كانت صادقة.

وحينها فقط، بدأ الناس يلتفتون: من هذا الصبى الغريب؟

كيف يجرؤ أن يشكك فى المؤسسة التى نشأ داخلها؟

لماذا لا يكتب مثلهم، ويلحن مثلهم، ويتواضع أمام اسم والده؟

لكنه لم يكن يرى أنه يثور.

كان فقط يقول «لا»، لكن بصوتٍ حزين.

لأن «نعم»، حين لا تأتى من القلب، تذبح شيئًا فى الداخل.

فى صباه، سجّل أول مقطوعة موسيقية خاصة به، ولم يخبر أحدًا.

ولمّا سُئل عنها لاحقًا قال:

«سجلتها لأتأكد إنى مش مجرّد تكرار».

فى صيف ذلك العام، كانت السماء فوق بيروت متوترة، كما كانت دائمًا،

وكان زياد يقف على شرفة المنزل، ينظر إلى الشارع،

وحين سمع أغنية قديمة من تسجيلات فيروز، غمغم فى نفسه:

«فى صوت أمى.. فى جرح مش داوى».

ومن هنا، بدأت حكاية زياد الحقيقى:

الذى لم يكن يبحث عن الفن، بل عن صدقٍ يُقال على المسرح،

ولو انكسر فيه شىء.

«نزل السرور» لزياد الرحبانى، وهى واحدة من أبرز أعماله وأكثرها سوداوية وسخرية، وتحمل فى طيّاتها نقدًا اجتماعيًّا لاذعًا وموقفًا فنيًّا متمرّدًا على التقاليد والسلطات.

«نزل السرور» عُرضت عام ١٩٧٤، وهى مسرحية كتبها وأخرجها زياد الرحبانى، وتختلف هذه المسرحية جذريًّا عن أجواء المسرح الغنائى الرحبانى التقليدى، وتُعد من أوائل الأعمال التى قدّمت رؤية واقعية، عبثية، سياسية، ووجودية فى آنٍ معًا.

العنوان ذاته ساخر ومفارق: «نزل السرور» ليس سوى مكان كئيب أشبه بسجن أو مصحّ نفسى، فيه شخصيات مسحوقة ومهزومة، تتقاطع مصايرها فى انتظار عبثى للخلاص الذى لا يأتى.

المسرحية لا تتبع خطًّا دراميًّا تقليديًّا، بل تشبه لوحة فسيفساء من المشاهد المستقلة/المترابطة التى تكشف عمق الانهيار الإنسانى والاجتماعى.

• زياد الرحبانى «بدور فؤاد»: الشخصية المركزية، متأرجح بين الواقع واللا واقع، يحمل صوت المثقف المُتعب، الشاهد والعاجز، الناقد والساخر.

• نوال: امرأة فقدت هُويتها وتعيش على هامش الوجود، تمثل انهيار القيم العائلية والعاطفية.

• العسكر والمشرفون: يرمزون إلى سلطة غير مرئية، تعاقب وتراقب دون سبب منطقى، مما يرسّخ مناخ العبث والاختناق.

الشخصيات، فى أغلبها، أشباح اجتماعية، كل منها يحمل جرحًا شخصيًّا أو سياسيًّا أو وجوديًّا. الحوارات تُبنى على التكرار، التهكُّم، الغموض، والقطيعة مع المنطق أحيانًا.

«نزل السرور» ليست فندقًا، بل سجنٌ معنوىٌّ يعبّر عن حال الوطن أو «العقل الجماعى» العربى فى لحظة الانهيار. الديكور بسيط، الإضاءة كئيبة، والموسيقى خافتة أو غائبة أحيانًا، فى انسجام كامل مع الجو العام من الغربة واللا جدوى.

زياد هنا يبنى عالمًا مغلقًا على شخصياته، عالمًا لا تاريخ له ولا مستقبل، وكأنّ الزمن قد توقّف عند لحظة ما بعد النكسة، حيث لا شىء يُرجى.

المسرحية تقترب من تيار العبث المسرحى، حيث لا يوجد تسلسل منطقى للأحداث، ولا أمل بالتحرر. الشخصيات محبوسة فى خطابها وفى عزلتها.

• نقد السلطة والمؤسسة: سواء سلطة الدولة، المؤسسة العقلية، العائلة، أو حتى الأديان. كلها تظهر بوصفها قوى قمعية تطحن الفرد.

• الانهيار القيمى: الحُب، الصداقة، العمل، الحلم، كلها تتحول إلى هياكل خاوية. لا أحد يتواصل مع الآخر حقًّا.

• السخرية السوداء: الأداة الأساسية التى يستخدمها زياد لنقل المأساة، وهو ما يجعلك تضحك أحيانًا على مشهد مفجع.

زياد يستخدم اللهجة اللبنانية البسيطة، بأسلوب قريب إلى لغة الشارع، ممزوجًا بأفكار فلسفية حادة.

• المسرحية تفكك كل ما هو مألوف. لا حبكة كلاسيكية، لا نهاية واضحة، لا تصعيد دراميًا تقليديًا.

• الرمزية: تتناثر فى المسرحية إشارات دينية وسياسية وثقافية، لكنها تأتى ممزوجة بالسخرية، كأن زيادًا يعيد تأويل هذه الرموز من وجهة نظر المنهزمين.

تُعد «نزل السرور» مفصلًا مهمًّا فى تجربة زياد الرحبانى. فهى تُجسد انتقاله من محاولة استكمال المشروع الرحبانى «الذى بدأ مع والده ووالدته» إلى صناعة لغته الخاصة القائمة على السخرية، الانهيار، والمواجهة الصريحة مع الواقع.

وقد تكون هذه المسرحية، خصوصًا، هى أول محاولة واضحة لزياد فى تفكيك مفاهيم الدولة، والسلطة، والأمل المزيّف.

«نزل السرور» ليست عملًا سهل الهضم، بل مسرحية تشبه المرض: تلتصق بك، تقلقك، تجبرك على التفكير فى ما نحن فيه. لا تقدم حلولًا، لكنها توثّق الهزيمة الجماعية بطريقة ذكية. وفى السياق اللبنانى والعربى، هى وثيقة فنية لفترة ما بعد الهزيمة.

فى «نزل السرور»، يمزج زياد الرحبانى بين العبث الوجودى والواقع اللبنانى، بين الشعرية السوداء واللغة اليومية، وبين نقد السلطة والتأمل فى العزلة. عمل قد لا يُرضى من يبحث عن «دراما تقليدية»، لكنه عمل لا يُنسى لمن يعرف أن الكوميديا الحقيقية قد تُبنى من موت جماعى بطىء.

9

فى سن الرابعة عشرة، لم يكن زياد مجرد فتى موهوب؛

كان قد صار مشروع انفجار فنى متكامل: يكتب، يلحن، يعزف، ويغضب.

لكنه لم يكن نجمًا، ولا يريد أن يكون.

النجومية كانت عنده مثل قناع مضحك يُفرض على وجه حزين.

فى تلك المرحلة، كتب مقطعًا لمسرحية لم تُعرض بعد، فيه شاب يصرخ فجأة وسط الركح:

«أنا مش لوحدى.. بس مش لاقى حدا».

وكانت الجملة، كما قال لاحقًا، تلخيصًا دقيقًا لشعوره.

ففى داخل البيت، الحب موجود، لكن الكلام قليل.

وفى المدينة، الناس كُثر، لكن القلوب موصدة.

وكان زياد يشعر بأنه عالق بين زمنين:

واحد يُشيد بفن الرحابنة كأنّه لا فن قبله،

وآخر لا يريد إلا أن ينسى كل ما سبق، دون أن يطرح بديلًا.

وسط هذا التوتر، ظهر ما لم يكن متوقعًا:

«سألونى الناس»، أغنية لحنها زياد وهو فى الرابعة عشرة فقط،

بعد دخول والده إلى المستشفى،

وغنّتها فيروز.. بصوت بدا فيه كل شىء:

الأم، والحبيبة، والوجع، والغياب.

لم تكن الأغنية لحظة نبوغ، بل لحظة وجع مكثّف،

كتبها زياد فى ليلة واحدة، وهو لا يعرف هل يعود والده إلى البيت،

أم يذهب ولا يعود.

قال مرة:

«أنا ما صنعتها عشان أعمل أغنية.. صنعتها عشان أتنفّس».

وبينما صفّق الناس للأغنية، وتأثّروا بكلماتها،

كان زياد فى زاوية الغرفة، يراقب، ولا يفرح.

كأن تصفيق الناس يصنع حوله جدارًا آخر،

يحجبه عن لحظة الألم التى كتب منها.

ومنذ ذلك اليوم، تغيّر شىء فى داخله:

بدأ يشعر بأن النجاح ليس دواءً، بل أحيانًا جُرح إضافى.

كتب إلى أحد أصدقائه فى رسالة لم تُنشر:

«كل ما زادوا يقولولى برافو، بزيد خوفى من إنى فقدت الصدق.

كل ما الناس أحبت شى عملتو، بحس إنى لازم أهرب وأعمل شى تانى».

لهذا السبب، لم يُكمل فى طريق الأغانى الكلاسيكية،

بل دخل عوالم جديدة:

المسرح السياسى، الهجاء، العامية، الصوت الشعبى، الطبقات المنسية.

كتب «نزل السرور»،

و«بالنسبة لبكرا شو؟»، و«فيلم أمريكى طويل».

وكان فى كل عمل ينسف قوالب، ويعيد تشكيل المسافة بين الفن والناس.

وفى الكواليس، كان صعبًا.

ينفجر فى وجه الممثلين أحيانًا، أو يغيب فجأة عن البروفات،

ثم يعود، وقد كتب مشهدًا جديدًا، يقول فيه:

«ما حدا عاجبو شى، وما حدا فاضى يحب حدا».

المخرجون التقليديون لم يفهموه،

والنقّاد اتّهموه بالمبالغة والتشويش،

لكن الجمهور..

كان يرى فيه ما لم يجرؤ أحد على قوله من قبل.

شاب نحيل، يدخّن كثيرًا،

يتحدث بتهكم.

10

«فيلم أمريكى طويل»،

تُعد من أكثر مسرحياته تركيبًا وصدقًا وجنونًا، وهى عملٌ يجمع السياسى بالفنى، والشخصى بالعام، فى لحظة حرجة من تاريخ لبنان.

نصّ يصرخ فيه زياد: هذا العالم فاسد، وأنا لن أُصلحه، لكننى سأفضحه.

فيلم أمريكى طويل

العرض الأول: ١٩٨٠.

المدة: نحو ساعتين ونصف.

اللغة: لبنانية عامية.

الإخراج والتمثيل: زياد الرحبانى.

الموضوع الرئيسى: العبث، الانهيار المجتمعى، التفاهة السياسية، انهيار منظومة القيم وسط الحرب الأهلية اللبنانية.

عُرضت المسرحية بعد خمس سنوات من اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية «١٩٧٥»، وفى وقت كانت فيه بيروت مقسّمة بين شرقى وغربى، وكل شارع يفرض هُويته بالعنف. لم تكن «فيلم أمريكى طويل» مجرد مسرحية، بل وثيقة مريرة وساخرة عن مرحلة كانت فيها الحياة اليومية تتحوّل إلى مسلسل عبثى، والناس إلى أبطال تراجيديا كوميدية لا نهاية لها.

كان زياد يراقب الخراب من الداخل، لا كسياسى ولا كفنان حيادى، بل كابن للمدينة التى تسير إلى الهاوية وهى تغنى.

عرض عام للمسرحية

المسرحية تدور حول مجموعة شخصيات تعيش فى مبنى واحد فى بيروت، وكل منها يُمثّل شريحة من المجتمع اللبنانى فى أثناء الحرب:

• «زياد» «يلعب دوره بنفسه»: كاتب موسيقى ومثقف يسارى ساخر، يعانى صراعًا داخليًّا بين الرغبة فى التغيير والإحباط التام.

• «أنطوان»: الموظف البسيط اللا مبال الذى يمثّل المواطن المستسلم.

• «الدكتور»: طبيب نفسى لا يستطيع حل عُقَده ولا عقد من حوله.

• «أبو ليلى»: البواب الذى يدير المبنى كأنه دولة مستقلة.

• «المرأة المجنونة»: صدى الحرب والانهيار النفسى الكامل.

• وشخصيات أخرى تُشكّل فسيفساء اجتماعية.

يُصوّر المبنى كأنه لبنان مصغّر: لا ماء، لا كهرباء، لا اتفاق، لا مخرج.

فى مشهد عبثى، يتناقش السكان لساعات طويلة حول إصلاح المصعد، بينما القصف يهدم البيوت. الكل يتكلم، لا أحد يُنصت.

يستخدم زياد اللغة العامية اللبنانية بكثافة، لكنها ليست عامية السوق، بل عامية مثقفة، حادة، ساخرة، ومحمّلة بالدلالات.

العبارات اليومية تتحول إلى نصوص نقدية لاذعة تكشف التناقضات داخل العائلة، السياسة، الدين، والمجتمع.

«مش كل شى بصير ضدّك بيكون ضدّك».

«شو نعمل؟ ننبسط؟ ما فينا ننبسط بلا كهربا!».

«فى بلد؟ ما فى بلد!».

الموسيقى ليست خلفية فقط، بل عنصر عضوى فى المسرحية. زياد يُقحم مقاطع موسيقية كسخرية داخلية أو تعليق على المشهد، وكأنها الموسيقى التصويرية لفيلم لا ينتهى.

كل شخصية تُبنى بصبر، لكن دون منحها «خلاصًا» دراميًّا.

زياد لا يُقدّم أبطالًا، بل ضحايا واعِينَ بهزيمتهم، ولا يترك مجالًا للأمل الزائف.

الدراما داخل الدراما:

من أبرز تقنيات المسرحية تفكيك المشهد المسرحى ذاته، فالممثلون يعترضون على الأدوار، ويُعلّقون على الحوار، ويكسرون الجدار الرابع.

زياد يقول للمشاهد: «أنا مش عم أمثّل عليك، أنا عم أحكى معك».

الثيمات الرئيسية

اللا جدوى: الكل يتكلم، لا شىء يتغيّر.

الطبقية: سكان المبنى ليسوا سواسية، من يتحكم بالمولد، يتحكم بالجميع.

الجنون كوسيلة للهروب: كل الشخصيات تميل إلى الجنون، بطريقتها.

الخراب كحالة وجودية: لا حرب تنتهى، ولا سلام يبدأ.

الشك بالمثقفين والسياسيين: زياد يسخر من الجميع، بمن فيهم نفسه.

زياد يرفض المسرح التقليدى، ويقترب من مسرح العبث «بيكيت، يونسكو»، لكنه يضيف إليه نكهة لبنانية شرسة.

يعتمد على المشهد المتشظّى، الجمل القصيرة، والصمت الطويل.

الحوارات غالبًا ما تُفضى إلى لا شىء. وهو بالضبط ما يريد قوله.

الخاتمة «أو غيابها»

لا نهاية واضحة للمسرحية.

الكل يبقى فى المبنى.

الأبواب لا تُفتح.

الكهرباء لا تعود.

والبلد؟ «ما فى بلد».

ينسحب زياد من المشهد وهو يقول شيئًا مثل:

«خلّينا نعيش متل فيلم أمريكى طويل.. ما بيخلص، بس على القليلة.. مصوَّر منيح».

«فيلم أمريكى طويل»

ليست مسرحية عن لبنان فقط، بل عن كل دولة تنهار ببطء، ومواطنيها يواصلون الحديث عن الغد وكأن الغد سيأتى وحده.

زياد لا يطلب منا أن نثور، ولا أن نغنى،

بل فقط.. أن ننتبه قبل أن يصبح الانهيار خلفيةً عادية لحياتنا اليومية.

هكذا كان فى المسرح

لكنه حين يجلس أمام البيانو،

تصمت المدينة قليلًا لتسمع ماذا عنده.

فى حفلة صغيرة، قال فى افتتاحها:

«أنا مش مع الثورة.. بس ضد اللى خلّونا نوصل لهاى المرحلة».

ثم بدأ يعزف لحنًا حزينًا، ينتهى فجأة إلى انفجار ضحكة غير مفهومة.

كان زياد، فى هذه المرحلة، يكتب تاريخه بيده،

لا يبحث عن دور فى فيلم الرحابنة الكبير،

بل يصنع فيلمه الخاص،

ولو باللون الرمادى،

ولو بمشهد وحيد لرجل وحيد

يهمس:

«أنا مش لوحدى... بس مش لاقى حدا».